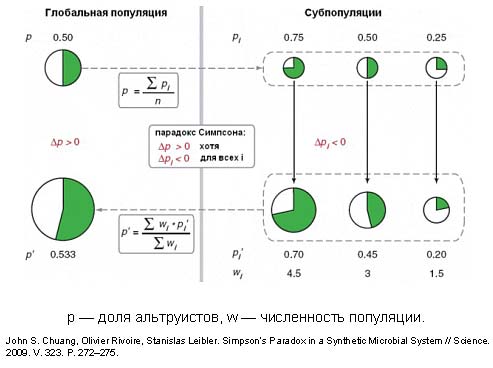

Парадокс Симпсона

На этом слайде показан гипотетический пример действия «Парадокса Симпсона». Была популяция, где было пополам альтруистов и эгоистов. Она разделилась на маленькие популяции, где соотношение альтруистов и эгоистов широко варьируется, вот это ключевой момент. Нужно, чтобы в этих маленьких дочерних популяциях была такая большая вариабельность. Для этого эти дочерние популяции должны быть очень-очень маленькие, желательно - всего из нескольких особей. Потом каждая дочерняя популяция растет, в каждой популяции доля альтруистов снижается, в каждой из трех популяций доля альтруистов снижается, но те популяции, где изначально было больше альтруистов, в целом, растут быстрее. Альтруисты все-таки помогают другим. В итоге на выходе, в сумме, процент альтруистов увеличивается, несмотря на то, что в каждой отдельной популяции он снижался. Недавно удалось экспериментально показать, что это не только теория, а что такой механизм действительно может работать у микробов. Правда, по-видимому, для этого должны соблюдаться довольно редко встречающиеся условия, но это пока не совсем ясно. Но есть и такая хитрость для поддержания уровня добра на свете. Уже пора переходить от микробов к многоклеточным. Появление многоклеточных вообще и животных в особенности было крупнейшим триумфом эволюции альтруизма. В многоклеточном организме большинство клеток — это альтруисты, которые отказались от собственного размножения ради общего блага. У животных по сравнению с микробами появились новые возможности для развития кооперации, основанные на сложном поведении и обучении. Но, к сожалению, те же самые возможности появились и у обманщиков, и эволюционная гонка вооружений продолжилась на новом уровне. И опять ни альтруисты, ни обманщики не получили решающего преимущества.

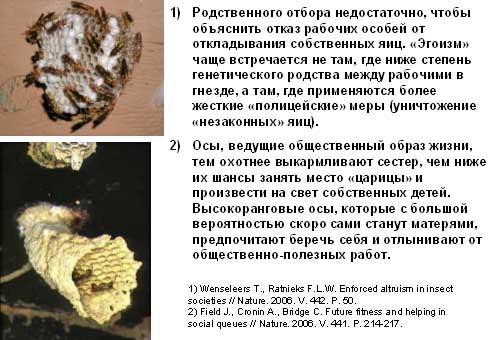

Альтруизм у общественных насекомых далеко не бескорыстен

У многих видов перепончатокрылых рабочие особи иногда проявляют эгоизм, откладывая собственные яйца. У перепончатокрылых, как мы говорили, самцы появляются на свет путем непорочного зачатия, партеногенетически, из гаплоидных неоплодотворенных яиц. Рабочие особи у некоторых ос пытаются отложить такие неоплодотворенные яйца и вывести собственных сыновей. Это самая выгодная стратегия, как я упоминал, для самки перепончатокрылого самое выгодное дело — это выращивать сестер и родных сыновей. Это они и пытаются сделать. Но это не нравится другим рабочим особям, которым выгодно откладывать свои яйца, но не выгодно, чтобы этим занимались сестры, поэтому они уничтожают яйца, отложенные их сестрами. Получается такая своеобразная полиция нравов. И специальные исследования показали, что вроде бы степень альтруизма в колониях таких ос зависит не столько от степени родства между особями, сколько от строгости вот таких полицейских мер, от эффективности уничтожения незаконно отложенных яиц. То есть, по-видимому, кооперативная система, созданная родственным отбором даже у перепончатокрылых все равно будет разрушена обманщиками, если не сумеет выработать дополнительные средства борьбы с эгоизмом.

Александр Марков (фото Наташи Четвериковой)

Еще один пример, показывающий, что альтруизм общественных насекомых далек от идеала бескорыстности. Есть осы, у которых в семье несколько взрослых самок, из которых только одна, самая старая, откладывает яйца. Остальные заботятся о личинках. Когда царица погибает, ее место занимает следующая по старшинству оса. То есть у них строго соблюдается принцип старшинства. При этом осы-помощницы, которые пока не размножаются сами, очень сильно различаются по степени своего трудового энтузиазма. Одни не жалея себя трудятся, а другие отсиживаются в гнезде, отдыхают. И вот, как выяснилось, трудовой энтузиазм у них зависит от того насколько велики шансы данной осы на царский престол. Насколько велики ее шансы оставить собственное потомство, завести собственную семью. Если эти шансы невелики, как у низкоранговых ос, последних в очереди на царский престол, то оса работает активно. А если помощница имеет высокий ранг, то она старается себя беречь и меньше работать. Такое поведение ос также хорошо объясняется правилом Гамильтона. Нужно учитывать, что величина С — цена альтруистического поведения — меняется в зависимости от обстоятельств. В данном случае, от шансов на царский престол. То есть склонность к альтруизму сильнее у тех, кому нечего терять. Можно ли создать общество в котором альтруизм будет поддерживаться без насилия, и при этом не будет обманщиков? Ни осам, ни людям это пока не удалось, но некоторые кооперативные системы, которые существуют в природе, указывают на то, что можно не допустить в некоторых случаях появление обманщиков. Один из способов не допустить появления обманщиков - это свести генетическое разнообразие особей в системе к полному нулю, чтобы все были генетически идентичны. Тогда симбионты просто не смогут конкурировать друг с другом за то, кто из них ухватит себе больший кусок общего пирога. То есть симбионты смогут, но гены, которые в них сидят, не смогут конкурировать: они все одинаковые. То есть если все симбионты генетически идентичны, то эгоистическая эволюция внутри системы становится невозможной. Потому что из минимального набора условий, которые необходимы для эволюции, а это дарвиновская триада: наследственность, изменчивость и отбор, - исключается один из компонентов, а именно изменчивость. Именно поэтому эволюции так и не удалось создать нормальный многоклеточный организм из генетически разнородных клеток, но удалось создать его из клонов, потомков одной-единственной клетки. Есть такое интереснейшее явление, как сельское хозяйство у насекомых.

Некоторые муравьи, некоторые термиты выращивают грибы, «одомашненные» грибы, в специальных огородах в своих гнездах. В такой ситуации как раз очень важно обеспечить генетическую однородность симбионтов, чтобы среди них не начали появляться обманщики, среди грибов, в данном случае. Когда кооперативная система, как в случае сельского хозяйства у насекомых, состоит из крупного многоклеточного хозяина, в данном случае - насекомого, и маленьких симбионтов, то для хозяина самый простой путь обеспечить генетическую идентичность своих симбионтов — это передавать их по наследству. Причем заниматься этим должен только один из полов: либо самцы, либо самки. Вот именно так передают свои грибные культуры из поколения в поколение муравьи-листорезы. При вертикальной передаче симбионтов, они берут с собой небольшое количество посевного материала, вот этого грибного, перед тем, как основать новый муравейник. И это приводит к тому, что генетическое разнообразие, из-за постоянных бутылочных горлышек численности грибов, постоянно поддерживается на очень низком уровне. Но, однако, существуют и симбиотические системы с горизонтальной передачей симбионтов, то есть, например, каждый хозяин собирает себе симбионтов во внешней среде. В таких системах симбионты у каждого хозяина будут генетически разнородны, они сохраняют способность к эгоистической эволюции, и поэтому среди них то и дело появляются обманщики. И тут ничего не удается сделать. Появляются обманщики, например, много штаммов-обманщиков известно среди симбиотических светящихся бактерий, которые являются симбионтами рыб и кальмаров. Они работают фонариками у рыб и у кальмаров, симбиотические бактерии. Но есть обманщики, которые живут там, но не светятся. Есть обманщики среди азотфиксирующих клубеньковых бактерий, симбионтов растений. Есть обманщики среди микоризных грибов, среди одноклеточных водорослей зооксантелл — это симбионты кораллов. Во всех этих случаях эволюции не удалось обеспечить генетическую однородность симбионтов, и поэтому хозяевам приходится бороться с обманщиками какими-то иными методами, а чаще всего просто терпеть их присутствие, полагаясь на те или иные механизмы, обеспечивающие баланс численности обманщиков и честных кооператоров. Все это не так эффективно, но, к сожалению, отбор замечает только сиюминутную выгоду, он не может заглядывать вперед и отдаленными перспективами совершенно не интересуется, поэтому вот так получается. В общем, если бы не проблема обманщиков, то наша планета, может быть, была бы похожа на рай земной. Но эволюция слепа, и поэтому кооперация развивается только там, где то или иное стечение особых обстоятельств помогает обуздать обманщиков или предотвратить их появление. Если у какого-то вида животных кооперация уже развилась настолько, что вид перешел к общественному образу жизни, то далее начинаются более интересные и более сложные вещи, начинается конкуренция не только между особями, но и между группами особей.

Межгрупповая конкуренция способствует внутригрупповой кооперации

К чему это приводит, показывает, например, вот эта модель, разработанная американскими этологами, они ее назвали «Модель вложенного перетягивания каната». В этой модели каждый индивид эгоистически расходует часть ресурсов на то, чтобы увеличить свою долю «общественного пирога». Пытаются как бы отобрать ресурсы у своих товарищей по группе. Эта потраченная на внутригрупповые склоки часть ресурсов называется «эгоистическим усилием» данного индивида, и типичный пример таких внутренних склок - это когда общественные осы мешают друг другу откладывать яйца, но при этом стараются отложить свои. То есть существует конкуренция внутри группы между особями, но и существует также конкуренция между группами. И она строится на таких же принципах, что и между особями внутри группы, то есть получается вложенная двухуровневая конкуренция. И чем больше энергии тратят особи на внутригрупповую борьбу, тем меньше ее остается для межгруппового соревнования и тем меньше получается «общий пирог» группы — общее количество ресурсов, добытых группой. Исследование этой модели показало, что конкуренция между группами должна быть сильнейшим стимулом для развития внутригрупповой кооперации. Эта модель, по-видимому, приложима и к человеческому обществу. Ничто так не сплачивает коллектив, как совместное противостояние другим коллективам, множество внешних врагов; понятно, это обязательное условие существования тоталитарных империй и самое надежное средство сплочения населения в альтруистический муравейник. Но прежде чем применять к человеку какие-то биологические эволюционные модели, мы должны убедиться, что человеческая нравственность имеет хотя бы отчасти генетическую природу. На пчелах и бактериях изучать эволюцию альтруизма проще, потому что сразу можно уверенно предполагать, что разгадка кроется в генах, а не в воспитании и не в культурных традициях. И вот исследования последних лет показали, что моральные качества людей в значительной мере определяются не только воспитанием, но и генами.

Доброта, альтруизм и другие «общественно-полезные» качества людей имеют отчасти наследственную (генетическую) природу

Причем имеющиеся методы позволяют оценивать только верхушку айсберга, только те наследственные черты нашего поведения, по которым у современных людей еще сохранилась изменчивость, то есть которые еще не зафиксировались в нашем генофонде. Ясно, что некий генетический базис альтруизма есть у всех людей. Вопрос в том, в какой фазе находится эволюция альтруизма в современном человечестве. То ли генетический этап уже закончился, то ли эволюция альтруизма продолжается и на уровне гена. Специальные исследования, основанные, в частности, на близнецовом анализе, показали, что такие признаки, как склонность к добрым поступкам, доверчивость, благодарность — все это подвержено наследственной изменчивости у современных людей. Наследственной, то есть генетической изменчивости. Это очень серьезный вывод. Он означает, что биологическая эволюция альтруизма у людей, возможно, еще не закончена. Выявлены и некоторые конкретные гены, влияющие на моральные качества человека. У меня нет времени подробно рассказывать про эти гены, но общий вывод понятен: альтруизм у людей даже сегодня еще может развиваться под действием биологических механизмов. И поэтому эволюционная этика к нам вполне приложима.

Реципрокный (взаимный) альтруизм

У животных альтруизм направлен обычно либо на родственников, либо, еще вариант, он может быть основан на принципе: ты — мне, я - тебе. Это явление называется реципрокным или взаимным альтруизмом. Оно встречается у животных достаточно разумных, чтобы выбирать надежных партнеров и наказывать обманщиков, потому что системы, основанные на взаимном альтруизме, в высшей степени уязвимы и вообще не могут существовать без эффективных средств борьбы с обманщиками. Идеал реципрокного альтруизма — это так называемое «Золотое правило этики»: поступай с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой. А по-настоящему бескорыстная забота о не-родственниках в природе встречается редко, возможно, человек — чуть ли не единственный вид, у которого такое поведение получило некоторое развитие. Но вот недавно была предложена интересная теория, согласно которой альтруизм у людей развился под влиянием частых межгрупповых конфликтов. Я уже говорил, что модели показывают, что межгрупповая вражда способствует развитию внутригруппового альтруизма. Согласно этой теории, альтруизм у наших предков изначально был направлен только на членов своей группы. Естественно, при такой ситуации исследователи даже при помощи математических моделей показали, что вроде бы альтруизм мог развиваться сразу только в комплексе с парохиализмом. Парохиализмом называют преданность своим и враждебность к чужакам. И получается, что такие противоположные наши свойства, как, с одной стороны: доброта, альтруизм, с другой стороны: воинственность, ненависть к чужакам, ко всем, кто не с нами, кто не похож на нас, - эти противоположные наши качества развивались в едином комплексе, и ни та, ни другая из этих черт по отдельности не приносила какой-либо пользы своим обладателям. Но для проверки этой теории нужны факты, которые сейчас пытаются получить - в частности, при помощи разных психологических экспериментов. Например, выяснилось, что большинство трех- или четырехлетних детей ведут себя обычно как эгоисты, но к 7-8-и годам у них уже четко выражена готовность помочь ближнему. И специальные тесты показали, что чаще всего альтруистическое поведение у детей основано не на бескорыстном желании помочь, а на стремлении к равенству и справедливости.

Например, дети склонны отвергать нечестные, неравные варианты раздела конфет как в свою, так и в чужую пользу. То есть это похоже больше не на бескорыстный альтруизм, а на стремление к равенству, эгалитаризм, это какая-то форма борьбы с обманщиками, на самом-то деле, может быть. И доля таких любителей справедливости среди детей очень быстро растет с возрастом. Результаты разных психологических экспериментов, в целом, хорошо согласуются с теорией совместного развития альтруизма и враждебности к чужакам.

Альтруизм среди «своих» и враждебность к чужакам: две стороны одной медали

Оказалось, что альтруизм и парохиализм развиваются у детей практически одновременно, и оба свойства сильнее выражены у мальчиков, чем у девочек. Это легко объяснить с эволюционной точки зрения, потому что в условиях первобытной жизни мужчины-воины гораздо больше проигрывали в случае поражения в межгрупповом конфликте и гораздо больше выигрывали в случае победы. Например, они в случае победы могли взять пленниц, в случае поражения, скорее всего, лишались жизни. А женщинам во многих случаях грозила только опасность сменить мужа. И поэтому не удивительно, что у мужчин сильнее выражены и внутригрупповая кооперация, и враждебность к чужакам. Идею о связи эволюции альтруизма у человека с межгрупповыми конфликтами высказывал еще Дарвин.

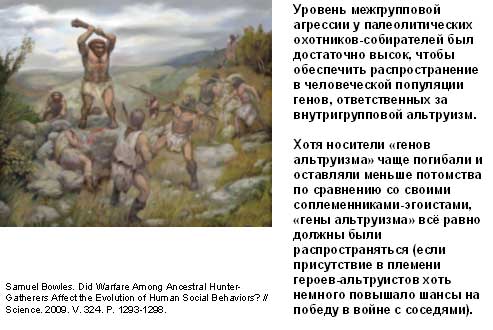

Как мы знаем, это цитата из его книги, где он излагает свои взгляды на то, каким образом в ходе эволюции у наших предков могли сформироваться основы нравственности. Без межгрупповых войн не обходятся такие рассуждения. Соответственно, мы знаем, что межгрупповая конкуренция может способствовать развитию внутригруппового альтруизма, но для этого должно выполняться несколько условий. Вот, в частности, межгрупповая вражда должна была у наших предков быть достаточно острой и кровопролитной. Так ли это было на самом деле? Недавно археолог Сэмюэль Боулс — один из авторов этой теории сопряженной эволюции альтруизма и враждебности к чужакам - попытался оценить, достаточно ли сильно враждовали между собой племена наших предков, чтобы естественный отбор мог обеспечить развитие внутригруппового альтруизма.

Межгрупповые войны — причина альтруизма?

Были проанализированы обширные археологические данные по древнекаменному веку, по палеолиту, и вывод был сделан такой, что конфликты в палеолите в целом были очень кровопролитными. От 5 до 30% всех смертей были насильственными, по-видимому, обычно они приходились на межгрупповые конфликты. Это, на самом деле, колоссальная цифра. До 30% насильственных смертей. Это кажется совершенно контринтуитивным, и в это трудно поверить, но это факт. Это не только Боулс, и наши исследователи считали и пришли к таким же выводам, что уровень кровопролитности в каменном веке был гораздо выше, чем даже в ХХ веке с учетом двух мировых войн, - в расчете на душу населения, конечно. То есть в каменном веке вы имели гораздо больше шансов погибнуть от руки убийцы или врага из другого племени, чем - даже с учетом двух мировых войн - в ХХ веке. И, расчеты показывают, что такой степени кровопролитности более чем достаточно, чтобы естественный отбор способствовал поддержанию высокого уровня внутригруппового альтруизма в популяциях охотников-собирателей. Причем это должно происходить даже в тех случаях, когда внутри каждой группы отбор благоприятствует исключительно эгоистам. А ведь это условие, скорее всего, не соблюдалось, потому что самоотверженность и военные подвиги, скорее всего, повышали репутацию и, следовательно, репродуктивный успех людей в первобытных коллективах.

Непрямая реципрокность.(indirect reciprocity)

Этот механизм поддержания альтруизма через улучшение репутации называется непрямая реципрокность, то есть вы совершаете альтруистический акт, жертвуете собой — это повышает вашу репутацию в глазах соплеменников, и вы имеете репродуктивный успех, оставляете больше потомков. Этот механизм работает не только у людей; как ни удивительно, у животных он тоже встречается, и замечательный пример — это такие социальные, общественные птички арабские серые дрозды. Они живут колониями, вместе выращивают птенцов. У них есть часовые, которые сидят на верхушках деревьев и следят, не появится ли хищник. У них принято кормить друг друга, помогать друг другу таким образом. Самцы помогают самкам заботиться о птенцах, в общем, такой социальный образ жизни. И оказалось, что у этих дроздов только высокоранговые самцы имеют право кормить других самцов. Если низкоранговый самец попробует накормить более старшего своего сородича, он, скорее всего, получит взбучку — это нарушение субординации. То есть эти общественные птицы конкурируют за право совершить добрый поступок. И часовым тоже может побыть только высокоранговый самец. То есть альтруистические акты приобретают символическое значение. Они начинают служить статусными знаками, служить для демонстрации и подержания собственного статуса. Репутация была очень важна и для людей во все времена.

Была даже такая гипотеза, есть такая гипотеза, что одним из стимулов для развития речи была необходимость посплетничать. Сплетни — это что? Это древнейшее средство распространения компрометирующих сведений о неблагонадежных членах социума, что способствует сплочению коллектива и наказанию обманщиков. На этом я уже приближаюсь к концу. Я должен сказать, что тема эта очень большая и сейчас активно развивающаяся, и в одной лекции совершенно невозможно рассказать обо всех интересных исследованиях в данной области.

Некоторые идеи, не вошедшие в доклад

Вот на этом слайде перечислены в тезисной форме некоторые моменты, которые не вошли в лекцию. Например, показано, что у людей есть врожденные психологические свойства, предрасположенности, направленные на эффективное выявление обманщиков. Были проведены такие очень красивые эксперименты. Существуют некоторые тесты, разработанные психологами давно, которые очень трудно пройти человеку, задачки, которые трудно решить, догадаться. Но задачки можно подать в разных контекстах. Можно про Машу и Петю и сколько у кого яблок. А можно найти другой антураж для этой задачки. И оказалось, что если антураж связан с разоблачением обманщика, с разоблачением нарушителя какого-то общественного порядка, то люди достоверно успешнее решают такие задачки. То есть если не про Машу, Петю и яблоки, а про то, что кто-то кого-то обманул, украл, обман какой-то — задача решается лучше, чем в разных других обрамлениях. «Costly punishment» — широко распространенное явление, тоже такое проявление альтруизма — люди готовы идти на жертвы, чтобы эффективно наказать обманщиков. То есть я готов принести в жертву собственные интересы, лишь бы как следует наказать вот того негодяя. Это тоже проявление альтруизма. Человек жертвует собой ради общественного, так сказать, блага. Или, по крайней мере, того, что он считает общественным благом. Дальше есть еще интересные рассуждения, работы насчет эмоциональной регуляции процессов формирования моральных суждений, есть очень интересные нейробиологические работы, которые показывают, что, во-первых, моральные суждения у людей выносятся, в основном, через эмоции. Когда мы решаем какие-то моральные дилеммы, у нас в мозгу возбуждаются, прежде всего, отделы, связанные с эмоциями. И очень интересные еще есть результаты, полученные на людях, у которых те или иные отделы мозга выведены из строя, в результате инсульта, например, и как это влияет на их мораль. Например, выявлен отдел мозга, повреждения которого приводят к тому, что у человека пропадает способность испытывать чувство вины и сочувствия, сопереживания - при полном сохранении всех остальных функций интеллекта. Есть и разные другие нейробиологические интересные вещи. Есть еще целая такая отрасль - эволюционное религиоведение, где разбираются эволюционные корни религий и возможная роль религиозных верований в усилении, укреплении этого парохиального альтруизма. В частности, функция ритуалов, совместных религиозных обрядов, как показывают некоторые специальные исследования, может быть, состоит в предотвращении появления обманщиков и укреплении парохиального альтруизма. В общем, это такая молодая бурно развивающаяся область. В заключение я хочу подчеркнуть, что очень важно помнить: если мы говорим, что тот или иной аспект нашего поведения, нашей морали, имеет эволюционное объяснение, имеет эволюционные корни, это вовсе не значит, что тем самым данное поведение получает оправдание, что оно является хорошим и правильным.

Заключение

Когда мы занимаемся эволюционной этикой, мы говорим о той морали, которая сформировалась в результате биологической эволюции на стадии охотников-собирателей. Понятно, что с развитием цивилизации ситуация меняется - то, что было хорошо и высокоморально для охотника-собирателя, совершенно не обязательно является хорошим и высокоморальным для современного городского жителя. К счастью, эволюция дала человеку еще и разум, и, например, эволюционная этика предупреждает нас о том, что в нас сидит, действительно, врожденная склонность делить людей на «чужих» и «своих». И к «чужим» испытывать отвращение и неприязнь, вражду. И мы как разумные существа на нынешнем этапе культурно-социального развития должны такие вещи понимать и преодолевать. Все. Спасибо за внимание.