По Далю, большинство стандартных демократических институтов — выборные должностные лица; свободные, честные и регулярные выборы; свободное выражение своего мнения, свобода слова; наличие альтернативных источников информации; самостоятельность добровольных (или общественных) союзов; демократия широкого охвата — могут быть, пусть и грубо, проанализированы и сопоставлены. Конечно, мы могли бы задаться вопросом, насколько свободны, честны и регулярны выборы и т.д. по списку. Но чем больше мы это делаем, тем больше признаем два недостатка критериев Даля при конкретной с ними работе:

1. Все вместе они описывают лишь минимальный набор демократических институтов, а не являются набором изменяющихся во времени величин; они мало нам помогут, если мы зададимся вопросом, более ли демократична Канада, чем США, или стали ли США демократичнее за последний год.

2. Каждый из них действует лишь в ограниченных пределах, а вне этих пределов они вступают друг с другом в конфликт; действующие демократии часто вынуждены разрешать глубокие конфликты, например, между свободой слова и самостоятельностью объединений. Должна ли демократия ограничивать права организаций по защите животных, потому что они выступают против тех организаций, которые проводят выставки собак или поддерживают эксперименты над животными?

Кроме того, автономность обладающих властью элит, расистских, сексистских или человеконенавистнических организаций подрывает принцип включения всех людей в число граждан. Должна ли демократия позволять, например, хорошо финансируемым группам влияния «продавливать» карательные законы, направленные против иммигрантов? После тщательного анализа мы придем к выводу, что критерии Даля следует уточнить, подработать, не отходя, однако, от их ориентированного на процесс духа.

Элементы демократии, демократизации и дедемократизации

С чего бы нам начать? Прежде чем мы определим ориентированные на процесс критерии демократии, демократизации и дедемократизации, давайте кое-что проясним. Для этого надо провести радикальное упрощение. Позднее мы вернемся к сложностям, которые мы для начала опустим. Давайте возьмем на вооружение три простые идеи.

Во-первых, мы начинаем с государства — организации, в руках которой имеется наибольшее количество средств принуждения на значительной территории, действующей в некоторых отношениях как приоритетная по сравнению с другими организациями, действующими на той же территории, и признаваемой как приоритетная другими организациями, включая государства вне этой территории. Почти сразу появляются первые проблемы: а как насчет федеральной системы, гражданских войн, возглавляемых боевиками анклавов и соперничающих фракций внутри государства? Для начала мы постараемся прояснить проблему демократии, рассматривая государство как единое и унитарное целое.

Во-вторых, мы рассматриваем всех, кто живет под юрисдикцией этого государства в одной неоднородной категории: граждане. И снова на ум немедленно приходят некоторые сложности: как быть с туристами людьми, занятыми в подпольном производстве, и беженцами? Дальше я продемонстрирую, что большинство исторических режимом не предоставляли гражданских прав во всей их полноте, а этот показатель является важнейшим для демократии. Но для начала, называя всех, кто живет под юрисдикцией данного государства гражданами этого государства, мы проясним то, что нам сейчас необходимо. Тогда демократия будет представляться как особого рода отношения между государством и гражданами, а демократизация и дедемократизация окажутся этапами изменений таких отношений.

Уже выдвинутые Далем принципы предполагали необходимость такого шага; например, независимость ассоциаций и организаций зависит, скорее, от поддержки государством права ассоциаций на существование, а не от простого существования многих ассоциаций. Пока будем называть отношения между государством и гражданами режимом, не упуская из виду, что позднее мы усложним это представление, включив в понятие режима также отношения основных политических акторов (партий, корпораций, профсоюзов, организованных этнических групп, взаимоотношения патрон-клиент, полевых командиров и т.д.).

Тем временем заметьте, что второй шаг резко взламывает общее (и, на первый взгляд, привлекательное) представление. Он отвергает широко распространенное мнение, будто, если только действующие правители будут согласны относительно того, как должен работать их режим, они выберут демократию как более привлекательную — или менее неприятную — альтернативу существующего политического устройства. Согласно этой точке зрения, рабочие, крестьяне, меньшинства и другие граждане могут причинить такие неприятности, что уступка представительскому строю и включение этих классов в политическую жизнь покажется элите выгоднее, чем политика подавления; но, вообще, граждане играют лишь маргинальную роль в действительном формировании демократической политики. Такое представление лежит в основе экспорта демократии из США и Европейского союза посредством заключения выгодных сделок с национальными лидерами — или, если уж на то пошло, посредством принуждения этих лидеров к принятию демократических институтов. В настоящей работе мы (в противоположность этому последнему представлению) рассматриваем демократизацию (и дедемократизацию) как следствие борьбы между государством и гражданами. Даже победившая военная власть (например, западные союзники Японии и Германии после Второй мировой войны) должна вести интенсивные переговоры с гражданами, чтобы установить новый демократический режим там, где прежде был режим авторитарный.

В-третьих, давайте сузим материал нашего анализа до публичной политики: будем рассматривать не все операции, будь они личными или безличными, но лишь те, в которых очевидно участвует государственная власть. Публичная политика включает в себя выборы, регистрацию избирателей, законодательную деятельность, патентование, сбор налогов, набор в армию, коллективное требование пенсии и многие другие действия, где одной стороной выступает государство. Она также включает в себя коллективную борьбу в форме государственных переворотов (coups d'etat), революций, социальных движений и гражданских войн. К ней, однако, не относятся личные операции между гражданами, между государственными служащими или между государственными служащими и гражданами.

Области публичной политики принадлежат также консультации граждан в связи с высказываемыми ими мнениями, нуждами и требованиями. Консультация включает все доступные средства, при помощи которых граждане могут высказывать свои коллективные предпочтения относительно корпуса государственных служащих и государственной политики. При относительно демократичных режимах граждане могут подать свой голос на состязательных выборах, а также путем лоббирования, обращения с петициями, на референдумах, через общественные движения и опросы общественного мнения. В этом случае незамеченными остаются такие трудности, как взятки, патрон-клиентские связи, услуги, оказываемые сторонникам, родственные связи среди чиновников, и другие подобные факты, которые размывают границы между публичной и частной политикой. Более того, мы вскоре увидим, что нельзя разобраться в публичной политике, если принимать во внимание только взаимоотношения граждане-государство. Но следует также исследовать объединения, соперничество и конфронтации среди главных политических акторов, действующих вне государства. В конце концов я буду настаивать, что распространенные формы негосударственной власти оказывают сильное влияние на демократизацию. Снова заметим, что позднее нам придется обратить внимание на эти возникающие осложнения, когда мы разрешим проблему в общих чертах. Пока же внимательно изучим взаимодействия между государством и гражданами в области публичной политики на предмет признаков демократии, демократизации и дедемократизации.

Что же мы ищем в этих взаимодействиях? Еще одно упрощение укажет нам путь. Определяя степень демократичности, мы оцениваем в какой мере государство согласует свою политику с высказанными требованиями своих граждан. Измеряя демократизацию и дедемократизацию, мы оцениваем, в какой степени это согласование возрастает или уменьшается. При таком подходе в стороне остаются уязвимые положения теории демократии. Мы не задаемся вопросом, увеличивает ли государство благосостояние своих граждан, поступает ли оно в соответствии со своими собственными законами, ни даже контролируют ли обычные люди рычаги политической власти. (Позднее мы, конечно, зададимся вопросом, увеличивает ли таким образом понятая демократизация благосостояние людей, способствует ли она торжеству законности, и зависит ли она прямым образом от изъявления воли избирателей.)

Когда мы оцениваем, в какой степени политика государства согласуется с выраженными требованиями граждан, мы должны определиться по следующим вопросам: насколько широкий круг выраженных требований граждан принимается во внимание; одинаково ли реагируют разные группы граждан на претворение их требований в политику государства; в какой степени само выражение требований защищено политикой государства; насколько процесс претворения выраженных требований в государственную политику затрагивает обе стороны: граждан и государство. Назовем эти аспекты анализа: широта, равенство, защищенность и взаимозависимость, взаимообязательность.

В этой упрощенной перспективе, режим можно признать демократическим, если политические отношения между гражданами и государством выражены широкими, равноправными, защищенными и взаимообязывающими процедурами обсуждения. Демократизация означает общие подвижки в сторону более широкого по охвату, более равноправного по сути, более защищенного и более обязательного к исполнению согласования по поводу назначений на политические посты и принятия государственных решений. В таком случае дедемократизация — это, соответственно, движение к более узким, менее равным, менее защищенным и менее взаимообязывающим процедурам обсуждения. У нас есть основания утверждать, что создание в Германии на руинах германской империи Веймарской республики после Первой мировой войны потребовало определенной демократизации, но захват Гитлером власти в 1933 г. решительно отбросил страну, дедемократизировав режим. В Японии мы можем считать создание милитаристского государства в 30-е годы XX века временем дедемократизации, а время победы союзников, оккупации и восстановления государства — началом демократизации.

Термины широта, равенство, защищенность и взаимообязателъностъ означают четыре частично самостоятельных измерения вариативности политических режимов. Вот грубое определение этих четырех измерений:

1. Широта. От небольшого сегмента населения, пользующегося широкими правами, при том что остальные по большей части исключены из публичной политики, до широчайшего включения людей, находящихся в юрисдикции данного государства (в предельном случае каждая семья находится в определенных отношениях с государством, но только немногие семьи пользуются всеми гражданскими правами; на другом конце шкалы все совершеннолетние граждане принадлежат одной гомогенной категории — граждане).

2. Равенство. От большого неравенства граждан между отдельными их категориями или внутри этих категорий до полного равнопрвия в том и другом отношениях (в предельных случаях этнические категории распределяются соответственно вполне определенному иерархическому порядку и имеют неравные права и обязанности; на другом конце этническая принадлежность не имеет значения для реализации политических прав и обязанностей и абсолютно равными правами обладают как коренное население, так и натурализованные граждане).

Вместе высокий уровень этих двух характеристик — широты и равенства — составляет главное в определении гражданства: вместо мозаики различных отношений к государству (в зависимости от принадлежности к той или иной группе) все граждане относятся к ограниченному числу категорий — в предельном случае к одной категории, члены которой имеют схожие права и обязанности в отношениях с государством. Сами по себе широта и равенство не составляют демократии. Авторитарные режимы часто насаждают недемократические формы гражданства сверху. Но вместе с защищенными и взаимосвязанными консультациями широта и равенство должны рассматриваться как главные составляющие демократии.

3.Защищенность. От слабой до надежной защищенности от государственного произвола (в случае слабой защищенности государственные чиновники используют власть для наказания личных врагов или вознаграждения своих друзей; в ином случае все граждане действуют в рамках публичных и открытых правовых процедур).

4. Взаимообязателъные консультации. От полного отсутствия зависимости и/или чрезвычайно асимметричной зависимости до взаимозависимости (в одном случае те, кто хочет получить что-то от государства, прибегают к взяткам, лести или угрозам или используют влияние некоей третьей силы, чтобы вообще хоть чего-то добиться; в другом случае государственные агенты имеют ясные, обеспеченные правовыми санкциями обязательства доставлять гражданам необходимые выгоды, соответствующие их категориям). Движение режима к высшим значениям этих четырех измерений есть демократизация; движение к наименьшим значениям — дедемократизация. Когда «Фридом Хаус» ставит стрелочки вниз рядом с показателями уровня политических прав и гражданских свобод на Ямайке за 2004 г. — это предостережение: Ямайка рискует вступить на путь дедемократизации. В терминах указанных четырех измерений «Фридом Хаус» обращает особое внимание на развитие неравенства на Ямайке и ослабление защищенности.

Ниже мы отдельно остановимся на широте, равенстве, защищенности и взаимозависимости. Если, например, рассматривать вопросы гражданства (прав и обязанностей гражданина), то естественным было бы сосредоточить свое внимание на широте и равенстве. В большинстве случаев, однако, мы будем суммировать среднее значение четырех измерений как одну переменную: уровень демократии. Сходным образом мы будем рассматривать демократизацию — как усредненные показатели движения вверх по четырем измерениям; дедемократизацию — как усредненные показатели движения вниз. Такая стратегия значительно упрощает анализ. Наш подход основан на том, что положение по одному измерению грубо соотнесено с положением по другому измерению: режимы, предлагающие гражданам надежную защиту, как правило, также устанавливают большие категории гражданства, а не ведут дело отдельно с каждым гражданином или маленькими группами граждан.

Потенциал государства и разновидности режимов.

До сих пор я сознательно опускал важную характеристику режима: способность государства проводить политические решения в жизнь. Никакая демократия не сможет функционировать, если у государства не будет возможности наблюдать за демократическим процессом принятия решений и претворять эти решения в жизнь. Это особенно очевидно, когда мы анализируем защищенность: даже очень слабое государство может провозгласить принцип защиты граждан от злоупотреблений государственных агентов, но не может при этом ничего предпринять, когда такое злоупотребление имеет место. Государства, обладающие большой силой, подвергаются противоположному риску: у них принятие решений государственными агентами столь весомо, что оно обходится без взаимных консультаций и процедур обсуждения правительства с гражданами.

Мощь государства косвенно уже была принята нами во внимание по ходу предложенного анализа. Некоторые из политических прав и гражданских свобод по документам «Фридом Хауса», например, ничего не значат без существенной поддержки государства. Обратите внимание на следующее: (PR — политические права CL — гражданские свободы). PR № 3: являются ли честными избирательные законы, равны ли избирательные возможности, честно ли проводится голосование, честно ли подсчитываются голоса? PR № 4: способны ли избиратели наделить своих свободно избранных

представителей реальной властью? CL № 5: превалирует ли законность в гражданских и уголовных делах? Относится ли закон равно ко всему населению? Находится ли полиция под прямым гражданским контролем? CL № 10: гарантированы ли права собственности? Имеют ли граждане право открывать частный бизнес? Нет ли внеправового влияния на частный бизнес со стороны правительственных чиновников, правоохранительных органов и организованной преступности? Мы видим, что аналитики из «Фридом Хауса» пытаются найти среднее между слишком сильным и слишком слабым государством, имплицитно исходя из предположения, что и в том и в другом случае попираются политические права и гражданские свободы. Из этого предположения можно сделать вывод, что слишком большая — и слишком ограниченная — власть государства препятствуют демократии.

Потенциал государства определяет, в какой степени вмешательство государственных агентов в существующие негосударственные ресурсы, деятельность и межличностные связи изменяет распределение этих ресурсов, деятельность и межличностные связи, а также соотношение таких распределений (контролируемое государством перераспределение материальных ценностей, например, почти неизбежно приводит не только к перераспределению ресурсов среди населения, но также и к изменению соотношения географического распределения богатств и населения). По этому показателю у режимов с большим потенциалом всякий раз, когда государственные агенты начинают свою работу, их активность существенно влияет на ресурсы и деятельность граждан и межличностные связи. При режимах малого потенциала государственные агенты оказывают гораздо меньше влияние, как бы они ни старались изменить ход событий.

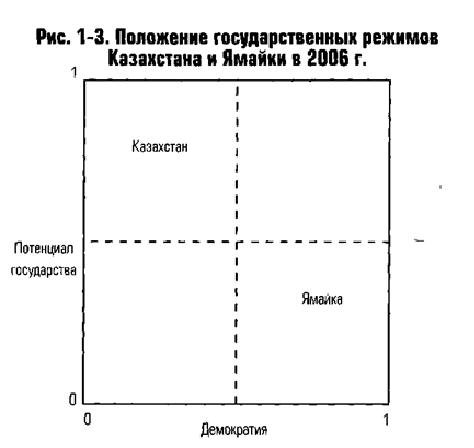

Мы уже бегло описали изменения государственного потенциала в Казахстане и на Ямайке. В Казахстане, как и повсюду в бывшем Союзе, потенциал государства резко сократился во время беспорядков 1986-1991 гг. Но вскоре после того, как Казахстан стал независимым (1991 г.) Назарбаев начинает кампанию по укреплению государственной власти и своей личной власти внутри этого государства. Негосударственные предприятия, независимая пресса и частные объединения и организации скоро почувствовали на себе тяжелую руку все более укреплявшегося интервенционистского государства. Ямайка двигалась в противоположном направлении: наблюдатели из Human Rights не скрывают своего беспокойства по поводу того, что на Ямайке утрачен контроль государства над собственной полицией, не говоря уже о наличии вооруженных банд и наркоторговцев. Впрочем, ни один из этих примеров не является крайним проявлением силы/немощи государства. При достигнутом высоком государственном потенциале Казахстан периода правления Назарбаева не применил ни чего похожего на власть нынешнего китайского государства, перераспределяющего ресурсы, изменяющего конъюнктуру и межличностные связи. А при сравнении с исключительной немощью государства Сомали государство Ямайка выглядит чудищем силы.

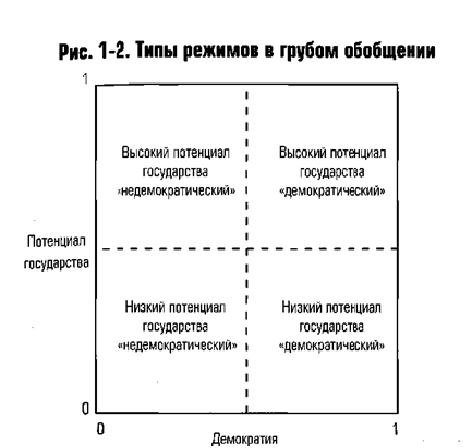

Нельзя не заметить, что прежде чем анализировать потенциал государства и демократию, их надо разграничить. Потенциал государства может варьироваться от очень высокого до очень низкого независимо от того, насколько демократичен режим, при том что демократичными могут быть режимы, совершенно разные по государственному потенциалу. На рис. 1-1 схематично представлены такие варианты. Таблица определяет некоторые ясно различимые области политической жизни, с разными комбинациями потенциала государства и демократии.

По вертикальной оси потенциал государства изменяется от 0 (минимум) до 1 (максимум). Хотя мы можем представлять себе потенциал государства в абсолютных терминах, для целей сопоставления лучше градуировать этот потенциал соответственно истории всех тех государств, которые реально существовали в рассматриваемый период. За период после 1900 г., например, эта величина варьируется от Сомали и Конго (Киншасса) в 2006 г. (минимум) до огромных величин у нацистской Германии накануне Второй мировой войны (максимум). По горизонтальной оси расположены уже знакомые нам величины: от минимума демократии 0 (где можно расположить авторитарное правление в сталинской России) до максимума демократии 1 (где, конечно, надо поместить современную Норвегию).

Для множества других задач еще одно упрощение поможет нашим попыткам описать и объяснить варианты режимов. Рис. 1-2 выделяет четыре типа грубо охарактеризованных режимов исходя из нашей более общей карты режимов. На нем все разнообразие огрублено, сведено к четырем типам режимов: с низким потенциалом государства «недемократический», с высоким потенциалом государства «недемократический», с высоким потенциалом государства «демократический» и с низким потенциалом государства «демократический». Для обозначенных на диаграмме типов режима приведем следующие примеры:

с высоким потенциалом государства «недемократический»: Казахстан, Иран;

с низким потенциалом государства «недемократический»: Сомали, Конго (Киншасса);

с высоким потенциалом государства «демократический»: Норвегия, Япония;

с низким потенциалом государства «демократический»: Ямайка, Бельгия.

В истории человечества режимы распределялись по типам исключительно неравномерно. Большая часть исторических режимов принадлежит сектору недемократических режимов с низким потенциалом государства. Множество самых влиятельных и самых сильных режимов, однако, относятся к недемократическим с высоким потенциалом государства. Демократические режимы с высоким потенциалом государства редки и в основном это новейшие режимы. В истории мало демократических режимов с низким потенциалом государства, и они возникают редко.

На протяжении длительной истории человечества большинство режимов были недемократическими; демократические режимы довольно редки, обусловлены обстоятельствами и сложились недавно. Правда, частичные (ограниченные) демократии периодически формировались на местном уровне, например в деревнях, которые управлялись советами, состоявшими из глав семей-хозяйств. На уровне города-государства или региональной федерации, относящихся к управлению военачальниками, формы правления могли варьироваться от династической гегемонии до олигархии, с ограниченными и неравными гражданскими правами или при их полном отсутствии, при незначительных консультациях (или вовсе без них) и слабой защите от правительственного произвола.

До XIX века империи и большие государства обычно были системами непрямого управления — то есть такими системами, где центральная власть держалась на денежных поступлениях, сотрудничестве и гарантированном подчинении региональных властей, пользовавшихся широкой автономией в пределах своих территорий. Даже в якобы абсолютистской Франции, например, главные нобели начали терять власть на местном (региональном) уровне только в конце XVII века, когда Людовик XIV начал продолжительную (и полностью успешную) борьбу по замещению их назначенными правительством и сменяемыми региональными администраторами. До тех пор великие лорды управляли своими территориями как князья и часто брались за оружие, выступая против самой французской короны.

Если смотреть на эти системы снизу, то они часто оказывались тираническими по отношению к простому народу. Однако если смотреть на них сверху, им явно недоставало государственного потенциала; посредники поставляли правителям солдат, товары и деньги, но их автономные привилегии сильно ограничивали возможность правителя управлять и вводить перемены на якобы подпадающей под его юрисдикцию территории.

Только в XIX веке начинается повсеместный переход к прямому правлению: создаются такие структуры, которые обеспечивали непрерывную связь и непрерывный контроль от центральных институтов к отдельным местностям и даже к семейным домашним хозяйствам и обратно. Переход к прямому правлению обычно подразумевал такие меры, как унификация налоговых кодексов, масштабная почтовая служба, профессиональное чиновничество и военная мобилизация в национальном масштабе. Но даже тогда прямое правление приобретало разнообразные формы: от унитарных иерархий централизованной монархии до сегментов федеральных образований. В широком смысле прямое правление заложило крепкую основу под процессы создания гражданства и таким образом сделало демократию возможной.

Возможной, но не вероятной и уж тем более не обязательной: инструменты прямого правления поддерживали многочисленные олигархии, несколько автократий и ряд государств, контролируемых партией или военными, а также несколько фашистских тираний. Так что даже в эпоху прямого правления большинство режимов были далеко не демократичными.

Соотнесение с одним из четырех выделенных в таблице сегментов пешительно сказывается на характере публичной политики соответствующего режима (Tilly 2006). Приведем несколько предварительных описаний политик, преобладающих в каждом разделе:

недемократические государства с высоким потенциалом: слабый голос общественности, если к нему прямо не обращается государство; государственные структуры безопасности широко вовлечены в публичную политику; режим может быть изменен или борьбой наверху, или массовым восстанием снизу;

недемократические государства с низким потенциалом: боевики (военно-феодальные правители), этнические союзы и мобилизация по религиозным мотивам; часто вспыхивающие насильственные действия вплоть до гражданской войны; многие политические акторы (включая криминал) идут на убийство;

демократические государства с высоким потенциалом: широкий круг социальных движений, деятельность групп интересов, мобилизация политических партий; официальные консультации (включая состязательные выборы) как высшая точка политической активности; широкое распространение государственного мониторинга публичной политики при низком уровне политического насилия;

демократические государства с низким потенциалом: как и в демократических странах с высоким потенциалом государства, широкий круг социальных движений, деятельность групп интересов, мобилизация политических партий; официальные консультации (включая состязательные выборы) как высшая точка политической активности, но менее действенный государственный мониторинг, большее участие полулегальных и нелегальных акторов в публичной политике и существенно более высокий уровень убийств по политическим мотивам.

Это, конечно, усредненные описания. В поле «недемократические государства с высоким потенциалом», например, мы находим некоторые режимы, где государственный мониторинг и вмешательство распространяются на всю территорию и на все население; этому описанию Удовлетворяет Иран. Но сюда же относятся государства с сильно контролируемой центральной областью, но с неконтролируемыми окраинами и анклавами — Марокко, с авторитарным правлением на основной территории и с давно идущей гражданской войной с борющимся за независимость фронтом Полисарио (на территории бывшей Испанской Сахары), относится к этому подразделу.

Куда же нам отнести Казахстан и Ямайку? В течение нескольких лет, пока Казахстан выходил из Советского Союза, он немного потерял в государственном потенциале и немного приблизился к демократии. Но ко времени, когда Назарбаев сосредоточил семейную власть в конце 1990-х гг., Казахстан стал малодемократичным государством с высоким потенциалом. Еще больше отошла Ямайка от того устройства, который она имела при получении независимости в 1962 г., причем она так и не обеспечила сколько-нибудь существенного государственного потенциала, хотя режим никогда не переставал быть демократическим. Что касается ее недавнего прошлого, то мы должны расположить Ямайку в сегменте, диаметрально противоположном тому, к которому относится Казахстан, отнеся ее к режимам с низким или средним потенциалом государства при непрочной демократии. Рис. 1-3 размещает Казахстан и Ямайку на диаграмме «грубо определяемых» режимов.

В государственном потенциале и немного приблизился к демократии. Но ко времени, когда Назарбаев сосредоточил семейную власть в конце 1990-х гг., Казахстан стал малодемократичным государством с высоким потенциалом. Еще больше отошла Ямайка от того устройства, который она имела при получении независимости в 1962 г., причем она так и не обеспечила сколько-нибудь существенного государственного потенциала, хотя режим никогда не переставал быть демократическим. Что касается ее недавнего прошлого, то мы должны расположить Ямайку в сегменте, диаметрально противоположном тому, к которому относится Казахстан, отнеся ее к режимам с низким или средним потенциалом государства при непрочной демократии. Рис. 1-3 размещает Казахстан и Ямайку на диаграмме «грубо определяемых» режимов.

Определяя характер двух режимов в определенный момент времени, мы только приступаем к выполнению задач нашего труда. Однако всего лишь два режима — Казахстан и Ямайка (в недалеком прошлом) — позволяют нам определить круг вопросов, которые будут нас интересовать в дальнейшем.

• Если на территории современного Казахстана до того, как Российская империя начала укреплять свою власть в XIX веке, жили только соперничающие орды кочевников, то как сложился здесь (в XXI веке) недемократический режим с высоким потенциалом государства?

• При каких условиях и как именно Казахстан мог бы: а) опуститься в сегмент «недемократический режим с высоким потенциалом государства», как это случилось и с некоторыми другими соседями Казахстана в Средней Азии; б) твердо вступить на путь демократии?

• Как примерная демократическая колония Ямайка, с вестминстерским стилем публичной политики до получения независимости, стала сегодня неустойчивой суверенной демократией?

• Что нужно, чтобы Ямайка полностью перестала быть демократией и стала, таким образом, еще более уязвимой для боевиков, этнических группировок, религиозной пропаганды, частых проявлений насилия (включая гражданскую войну), когда множество политических акторов (включая криминалитет) прибегают к убийствам и вообще отсутствует политика общественных движений?

• Что, напротив, нужно, чтобы Ямайка стала демократией «с высоким потенциалом государства», с широким кругом социальных движений, партийной мобилизацией, формальными консультациями (включая состязательные выборы) как высшей точкой политической активности и широким распространением государственного мониторинга публичной политики при низком уровне политического насилия?

Представим себе, что мы зададимся этими вопросами не только в отношении Казахстана и Ямайки, но в отношении всякого режима, который нас заинтересует, где бы то ни было и в какое бы то ни было время. При таком подходе можно будет представить полный обзор вариантов режимов в нашем стремлении описать пути, которые ведут к демократии и от нее.

Когда я говорю «общий обзор», позвольте мне объяснить, что я имею в виду и чего я не имею в виду. Я в самом деле намереваюсь дать набор трактовок демократизации и дедемократизации, равно применимых и к Казахстану, и к Ямайке, и к широкому разнообразию иных режимов, прошлых и настоящих. При этом я не намереваюсь предлагать общий закон, единственный путь или уникальный набор необходимых и достаточных условий демократизации, а также движения в обратном направлении.

Напротив, я утверждаю, что демократизация и дедемократизация зависят от повторяющихся порождающих причинных механизмов, которые группируются в небольшое количество необходимых процессов. Под механизмами, я подразумеваю события, производящие один и тот же немедленный эффект при широком диапазоне обстоятельств. Если мы обращаемся к конкретным случаям демократизации, мы часто встречаемся с механизмом формирования коалиций: созданием новой формы координации между прежде автономными политическими акторами. Новая коалиция сама по себе не производит демократизации, но она часто способствует продвижению к демократии, объединяя тех политических акторов, которые заинтересованы в демократических результатах, но прежде не согласовывали свои усилия.

Под процессами я подразумеваю комбинации и последовательности механизмов, производящие некоторые определенные результаты. Демократизация и дедемократизация являются сами по себе масштабными процессами, но в них мы часто выделяем меньшие процессы, как перемещение по шкале вверх, когда уровень координации различных позиций и согласованности действий акторов возрастает (Tarrow and McAdam 2005).

В дополнение к основным процессам демократизации и дедемократизации в этой книге подробно рассматриваются такие процессы, в результате которых возрастает или уменьшается потенциал государства, сводя к общим законам как тот процесс, посредством которого Казахстан оправился от своего ослабления в связи с распадом СССР, так и противоположный процесс, в результате которого государство Ямайка утратило после получения независимости контроль над некоторыми видами деятельности, прежде бывшими в его компетенции. Мы покажем, как демократизация и дедемократизация взаимодействуют с меняющимся потенциалом государства. После того как мы установили некоторые исходные положения, мы переходим к описанию демократизации и дедемократизации по трем основным группам изменений:

1. Нарастание или ослабление связи межличностных сетей доверия (например, родственников, членов одной религиозной группы или торгового сообщества) с публичной политикой.

2. Нарастание или ослабление изоляции от публичной политики основных категориальных неравенств (например тендерных, национальных и расовых, этнических, религиозных, классовых, кастовых), тех, по которым организуется повседневная жизнь граждан.

3. Нарастание или ослабление автономности (независимости) в отношении публичной политики крупных центров власти (особенно тех, что имеют в своем распоряжении средства насилия и принуждения) вроде анклавов боевиков, патрон-клиентских сетей, армий и религиозных институтов.

Мы считаем, что фундаментальными процессами, всегда и повсюду способствующими демократизации, являются: все большая интеграция сетей доверия в публичную политику, все большая изоляция категориального неравенства от публичной политики и уменьшение независимости крупных центров власти от публичной политики.

Но детальные разъяснения будут даны позже. Эта глава посвящена главным образом описанию событий и лишь некоторым отрывочным разъяснениям. Последующие главы постепенно вводят дополнительные разъяснения: отношения между демократией и доверием, демократией и неравенством, демократией и автономными властными структурами (power clusters). Мы постепенно увидим, что демократическая политика включает гораздо больше случайности, переговоров, борьбы и приспособлений, чем предполагается простым описанием демократии как широких, равноправных, защищенных и взаимообязывающих процедур обсуждения. Мы также увидим, что демократизация и дедемократизация происходят постоянно и достижение конечного пункта при движении в ту или обратную сторону не гарантировано.

Но сначала уточним, что именно нам требуется разъяснить. Мы будем постепенно подходить к детальным разъяснениям, сначала рассмотрев демократию в исторической перспективе, в надежде установить те условиях, которые обычно сопровождают расширение демократии или ее свертывание; затем более систематично опишем, что порождает эти условия; затем перейдем к возобновляющимся процессам, которые вызывают демократизацию или дедемократизацию, и наконец детально определим их причины, действия и последствия. В главе 2 определяется место демократии в долгой истории, главным образом недемократических государств. В главе 3 мы подробнее рассмотрим процессы демократизации и дедемократизации. главы 4, 5 и 6 посвящены доверию, неравенству и основным конфигурациям власти как тем феноменам, изменение которых и взаимодействие с публичной политикой создают возможность демократизации или дедемократизации.

В главе 7 автор применяет выводы глав 4-6 к альтернативным траекториям развития режимов (например, от недемократических режимов, с высоким потенциалом государства и с низким потенциалом государства), ведущим к демократии или в противоположную от нее сторону. В главе 8 подводятся итоги всей книги, включая размышления о будущем демократии. Поскольку действующие демократии представляют собой лучшее, что создано человечеством в смысле политического устройства, и поскольку демократия по-прежнему остается повсюду в современном мире под угрозой, постольку наше исследование представляется исключительно безотлагательным.