Нам не нужно прослеживать все повороты и зигзаги политической истории Франции с 1600 г. по сегодняшний день; по этой диаграмме мы можем понять следующее:

• в первой половине XVII века режим Франции оставался полностью вне зоны демократии, при этом режим Франции то набирал потенциал государства, то терял его с головокружительной скоростью;

• потенциал государства значительно возрос только тогда, когда король со своими приближенными советниками сумел подчинить преимущественно автономных соперников или откупиться от них; однако мятежи и претензии региональных магнатов несколько раз приостанавливали рост потенциала государства и даже его сокращали;

• во второй половине того же столетия объединение страны в период правления Людовика XPV увеличило потенциал государства за счет еще большего отступления от всего того, что хоть как-то могло напоминать демократию; региональные правители и анклавы теряли независимость в массовом порядке;

• направление развития существенно не менялось до революции 1789 г., когда во Франции начинается необычный эксперимент с демократическими формами;

• однако вскоре усилия революционеров по борьбе с внутренними и внешними врагами привели к тому, что потенциал государства вновь укрепляется за счет демократии;

• с конца наполеоновских войн (1814 г.) до конца Второй мировой войны страна постоянно меняет курс, переживая то всплески демократизации, то дедемократизацию; причем на каждом этапе потенциал государства возрастает;

• в послевоенный период Франция создала демократическое государство с высоким потенциалом, которое (во всяком случае до сих пор), кажется, существенно не изменило направление развития.

Что же мы видим перед собой? Демократическое государство с высоким потенциалом? В сравнении с Ямайкой и Казахстаном французское государство осуществляет существенно больший контроль над населением, ресурсами и деятельностью на своей территории. Несмотря на непрерывную борьбу за свои права и обязанности или, скорее, благодаря ей французские граждане имеют довольно широкие и равные права в отношениях с государством. Они пользуются широкими гражданскими правами. Через выборы, опросы, прессу, социальные движения и через прямой контакт с официальными лицами они участвуют во взаимнообязательных процедурах обсуждения по вопросам публичной политики. Хотя французские граждане часто жалуются на незащищенность, в целом они защищены от государственного произвола гораздо лучше, чем граждане Ямайки и (в особенности) Казахстана. Однако эти институты появились лишь после двух столетий борьбы за изменение французской публичной политики.

Список 2-1 позволяет нам взглянуть на те же перемены по-другому. Я посчитал «революционной ситуацией» все моменты французской истории с 1648 г. до настоящего времени, когда какая-нибудь вооруженная группа, при поддержке достаточно большого числа граждан, устанавливала контроль над значительной территорией и/или имела в своих руках значительные сегменты государственного аппарата в течение месяца или больше. {Результат таких революционных действий в этой перспективе выражается в реальном переходе власти от одного правящего субъекта к новому правящему блоку.) Хронология добавляет недостающее к предложенному мной выше описанию французской истории: то и дело возникавшие восстания, доходившие до создания революционных ситуаций, стали реакцией на исключительно успешное укрепление потенциала государства Людовиком XTV во второй половине XVII в.

Список 2-1. Революционные ситуации во французской метрополии, 1648-2006 гг.

1648-1653 Фронда

1655-1657 Восстание Тарданицада Tardanizat rebellion (Гиень)

1658 Война Саботье (Солонь)

1661-1662 Восстание Беножа (Гиень)

1662 Войны бедняков (Булонь)

1663 Восстание Одижо (Гасконь)

1663-1672 Партизанская война «ангелочков» (Руссильон)

1675 Восстания Гербовой бумаги и Красных колпаков (Бретань)

1702-1706 Движение камизаров в Севеннах и Лангедоке

1768-1769 Корсиканское восстание

1789-1799 Многочисленные французские революции и контрреволюции

1815 Сто дней

1830 Июльская революция

1848 Французская революция

1852 Государственный переворот Луи Наполеона

1870 Падение Франции, немецкая оккупация, республиканские ре¬волюции

1870-1871 Многочисленные коммуны

1944-1945 Сопротивление и освобождение

В значительной степени усилия короля в это время были посвящены установлению новых налогов для содержания центрального административного аппарата и, в особенности, для ведения войны. Большие восстания обычно начинались с разрозненных проявлений недовольства новыми налогообложениями, но затем они превращались в мощную, консолидированную оппозицию под руководством представителей местной власти и региональных властей. Жестокие восстания камизаров 1702-1706 гг. были исключением: они были спровоцированы попыткой Людовика XTV уничтожить протестантские районы и их автономию. Но во всех случаях король и его все более могучие вооруженные силы способствовали укреплению потенциала государства, подавляя сопротивление, оказываемое центральной власти. К началу XVIII в. французское королевство становится сильнейшим в Европе.

Тем не менее революционные ситуации продолжают складываться и в XVIII в., а в XIX в. — еще чаще и быстрее. Так что до конца Второй мировой войны страна периодически переживает значительную фрагментацию государственного контроля над населением, ресурсами и территорией. Если же мы включим факты возникновения революционных ситуаций еще и во французских колониях, то Алжирская и Вьетнамская войны значительно увеличат период угрозы революционных разрушений. Таким образом, хронология даже в большей степени, чем приведенная диаграмма, демонстрирует, что демократизация во Франции была результатом революционной борьбы.

Так о чем же свидетельствует бурная история Франции с 1600 г. до наших дней? Три основные черты демократизации и дедемократизации во Франции требуют анализа. Первое — до 1789 г. режим даже не приближался к территории демократии. Но с этого момента он то и дело приводил к созданию относительно демократических форм правления; чем же обусловлен этот кардинальный поворот? Второе — несмотря на то, что изменение режима начиналось революционным путем, много раз происходило обращение вспять, причем каждый раз довольно быстро. Чем объяснить, что дедемократизация происходила быстрее, чем демократизация? Третье — политические потрясения, такие как масштабная революция 1848 г. и трагические потери франко-прусской войны, непропорционально сильно ускорили демократи¬зацию во Франции. Как связана демократизация с революциями и другими потрясениями?

Первый вопрос направляет наше внимание на то, как изменялось взаимодействие режима с гражданами до 1789 г. Как мы в деталях увидим позднее, степень укрепления потенциала государства сильно варьировалась от режима к режиму, соответственно степени вовлечения граждан для согласования относительно тех управляемых государством ресурсов, которые уже контролировались гражданами. В предельном случае власть в тех государствах, где есть богатые природные ресурсы, вовсе не нуждается в согласованиях с гражданами, если государство держит в своих руках добычу нефти, золота, алмазов или других ценных полезных ископаемых.

В противоположном случае в чисто аграрных экономических системах увеличение потенциала государства происходит только через прямые поставки сельскохозяйственных продуктов или их денежного выражения — государству. При этом предполагается, что государство участвует в сделках с землевладельцами и создает институты, непосредственно осуществляющие эти поставки. Между двумя крайними состояниями мы видим государства, в основе которых лежит высо коммерциализированная экономика — Нидерланды представляют собой прекрасный пример, — где государство не может просто отчуждать продукты производства, но и не нуждается в том, чтобы вступать в сделки с крестьянами или землевладельцами. При таком укладе экономики для ее функционирования достаточно разумного консенсуса, достижимого путем заключения сделок и транзакций с торговцами (Adams 2005, Tilly 1992). Вот почему для европейских систем полудемократического правления были так важны купеческие олигархии.

Широкие переговоры с целью заключения сделок создавали условия для демократизации в двух важнейших отношениях: власть в этих условиях становилась зависимой от одобрения большого числа своих граждан, а также утверждались права и обязательства, достигавшие даже уровня взаимозависимости. В то же время такое развитие делает возможным и дедемократизацию: условия, одобряемые одной группой граждан, регулярно ущемляют интересы элит, которые до того получали содержание от тех же самых граждан и жили за счет их ресурсов. Землевладельцы часто проигрывают, когда выигрывает государство. Понимание этого формирует у нас представление о том, что условия для вступления режима в демократическую борьбу складываются при значительном изменении уровня переговоров по поводу ресурсов, которые обеспечивают деятельность государства, между гражданами и государством, — и это действует не только во Франции, но и во всем мире.

Второй вопрос — почему дедемократизация происходит обычно быстрее, чем демократизация, — открывает нам совершенно новую перспективу. Как показано на рис. 2-1, Франция исключительно быстро продвинулась на территорию демократии после 1789 г., в течение 1848 г. и в конце Второй мировой войны. В указанные периоды борьба между властями и подданными уже шла в течение некоторого времени: целый ряд споров о доходах, правах и автономии полупредставительных институтов шел до 1789 г.; продолжительная борьба короны с ее противниками проходила в 1830-е и 1840-е гг.; сопротивление немецкой оккупации и марионеточному государству Виши в последние годы Второй мировой войны.

Но в каждом случае дедемократизация происходила гораздо быстрее, чем предшествующая (или последующая) демократизация. Также во всех этих случаях ускорению демократизации предшествовала широкая мобилизация народа. В случаях обратного развития глубокий раскол в правящей коалиции предшествовал решительным действиям отколовшихся сегментов (прежней коалиции) по удержанию или возвращению своей власти. Короче, быстрая дедемократизация была результатом не разочарования народа в демократии, но в основном — предательства элиты.

Анализируя отступления демократии в XX веке, Нэнси Бермео приводит следующее, правда, узкое наблюдение:

Цитата:

|

«Хотя пассивность граждан облегчает демонтаж демократии, нельзя отрицать, что изученные нами здесь демократии были уничтожены собственной политической элитой. При этом действия элит могут идти по разным траекториям. В одном крайнем случае политики (а иногда монархи) намеренно выбирают диктатуру. Они или становятся диктаторами сами или сознательно ставят фигуру с антидемократическими убеждениями во главе правительства. В другом крайнем случае политические элиты допускают диктатуру по своей неспособности удержать власть: они делают одну за другой ошибки, так что складывается коалиция и совершается переворот. Причем эти ошибки удивительно схожи, несмотря на то, что мы рассматривали самые разные случаи: они всегда приводят к созданию коалиции для переворота с участием военной элиты» (Вегтео 2003:237).

|

За исключением Испании, Латинской Америки и Балкан «коалиция для переворота с участием военной элиты» до XX века не играла такой большой роли, как в период 1900-1980-х гг. В отличие от простых авторитарных правителей, «диктаторы» начали добиваться своих целей только в XX веке. Тем не менее Бермео обобщает: начиная с XIX века представители власти, которые видели угрозу в демократизации, с большей готовностью и решимостью, чем простые люди, выходили из полудемократических и демократических договоров.

Здесь встает третий вопрос: связь ускоренной демократизации с революцией и другими потрясениями. Позднее мы увидим, что не только революция, но также и конфронтация внутри страны, военное завоевание и колонизация, безусловно, хоть и не насаждают демократию автоматически, но все же способствуют ей там, где ее элементы уже пришли в движение. Для целей дальнейшего анализа возьмем на вооружение гипотезу, что подобные потрясения производят указанное действие в силу того, что они подрывают самовоспроизведение системы контроля над государством и потому ослабляют элиту, которая несет самые большие потери при демократизации. Эти потрясения распахивают двери комнат, где простые люди могут договариваться с вновь возникающими системами правления. В целом простой народ несколько выигрывает от демократизации и сильно проигрывает от дедемократизации. Народ Франции несколько раз был вынужден заучивать этот урок.

Волны демократизации

В таких исторических точках, как Французская революция 1848 г., демократизация и дедемократизация сменяют друг друга.

В середине XIX века Бельгия, Венгрия, Германия, Богемия, Австрия, Италия и Швейцария — все пережили революционные попытки установить демократию, но большинство из них быстро обратились вспять. Соседние и связанные режимы воздействовали друг на друга. Вот что говорит Джон Маркофф, из книги которого «Волны демократизации» я и позаимствовал название этого праграфа:

Цитата:

|

«Во время демократической волны меняется организация правительства — иногда путем мирных реформ, иногда свержением — таким образом, что оно становится более демократическим. Во время такой демократической волны много говорят о преимуществах демократии, социальные движения требуют больше демократии, а люди, занимающие ответственные посты, объявляют о своей приверженности демократии. Во время антидемократических волн организация правительства меняется в таком направлении, которое считается недемократическим, социальные движения заявляют о своем намерении покончить с демократией, и лица в правительстве торжественно провозглашают свою враждебность демократии» (Markoff 1996b:l-2).

|

Как мы можем конкретно определить наличие таких волн? Большинство исследователей многочисленных примеров демократизации и дедемократизации, в независимости от того, принимают ли они конституциональное, реальное, процедурное или ориентированное на процесс определение демократии, упрощают свою работу, вводя механизм прямого действия. Они устанавливают своего рода порог, по одну сторону которого находится недемократия, а по другую — демократия, и задаются вопросом, когда, как, при каких условиях и почему режимы пересекают этот порог в том или ином направлении. Они принимают процедурный стандарт. (Даже использующий ориентированный на процесс подход Маркофф выделяет наличие/отсутствие разного рода избирательных прав как свой главный механизм классификации режимов.) Хотя время от времени я буду прямо называть режим демократическим или недемократическим, вообще я не прибегаю к такому механизму в этой книге, поскольку он мало проясняет наши проблемы.

Почему я этого не делаю? Во-первых, мы не пытаемся выявить «да-нет переключатели» от недемократического состояния к демократическому. Мы стремимся объяснить уровни развития демократии и переходы от одного к другому. Во-вторых, чтобы выполнить эту задачу, мы должны рассмотреть широкое разнообразие процессов: от тех, которые бы могли привести Казахстан к более демократическому режиму, до тех, которые могут вызвать откат теперь уже долгой демократизации Франции. Для наших целей полезнее выделить важные периоды и территории, когда и где происходили значительные продвижения по оси демократия-недемократия, и ответить на вопрос, что же происходило там и тогда.

Преследуя несколько иные цели, Тату Ванханен снабдил нас первым приблизительным анализом этой проблемы. Для большого числа стран, Тату Ванханен устанавливает «индекс демократизации» по десятилетиям с 1850 г. по 1979 г. Этот индекс состоит из а) доли голосов, полученных на национальных выборах всеми (а не только крупными) партиями, б) пропорции участия населения в выборах. Так, в 1901-1909 гг., когда небольшие партии Австралии завоевали 61,8% голосов, при том, что голосовало 18,9% населения, индекс демократизации Австралии был 61,8% х 18,9% = 11,7.

Принимая показатели Ванханена, я вновь рассмотрел процедурные критерии голосования и понял, что этот показатель ничего нам не говорит об изменениях уровня защищенности населения, но лишь о широте голосования и равноправии избирателей. При этом взаимной зависимости избирателей и государства он касается лишь косвенно. Также не принимаются во внимание низшие уровни демократизации, а именно те, которые предшествуют полномасштабным национальным выборным системам, на которых сосредоточено внимание Ванханена. Такой подход представляется нам грубым, как завязанная узлом веревка на коробке с хрупким прибором. Тем не менее приложение этого показателя на период времени в несколько десятилетий по крайней мере показывает, где и когда происходили значительные усиления состязательной выборной активности.

Список 2-2: Страны относительно быстрой демократизации, 1850-1979 гг.

1850-1899 г.г.

Азиатско-Тихоокеанский регион: ни одной

Европа: Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство

Северная и Южная Америки: Аргентина, Боливия, Чили, Доминиканская Республика, Эквадор, Уругвай Африка: ни одной

1900-1949 г.г.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Австралия, Япония, Новая Зеландия

Европа: Австрия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство, Россия

Северная и Южная Америки: Аргентина, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Гондурас, Мексика, Панама, Перу, Соединенные Штаты, Уругвай Африка: Египет

1950-1979 г.г.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Индия, Израиль, Южная Корея, Ливан, Таиланд, Турция Европа: Греция, Португалия, Испания

Северная и Южная Америки: Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эль-Сальвадор, Гватемала, Никарагуа, Парагвай, Перу, Венесуэла

Африка: Египет, Марокко, Замбия (Источник: Vanhanen 1997: 251-271)

Я разделил данные Ванханена на три части: 1850-1899 гг. 1900-1949 гг. и 1950-1979 гг. В период с 1850 по 1899 гг. Соединенные Штаты отсутствуют в списке; к этому времени они уже прошли большие периоды демократизации (согласно индексу демократизации) до 1850 г. Отсутствует также Канада, которая оставалась британской колонией до 1867 г., затем новый режим получил статус доминиона и имел сравнительно демократические институты, которые очень мало менялись до конца XIX века. Напротив, в этот же период почти вся Африка оставалась в колониальном правлении, а Азиатско-Тихоокеанский регион был наполовину колониями, а наполовину режимами с малыми (или никакими) признаками демократизации. Короче говоря, если мы хотим найти процессы демократизации во второй половине XIX века, нам следует устремить взгляд на Западную Европу и Латинскую Америку.

За полвека, в период с 1900 г. по 1949 г., с распространением всеобщего избирательного права, в особенности — на женщин, в наш список возвращаются старые демократии, включая Соединенные Штаты и Канаду. Однако рост индекса Ванханена показывает, что и в Европе ширятся и ускоряются эксперименты с демократией — со многими и многими примерами откатов назад — после разрушительной Первой мировой войны. В это время на карте демократизации продолжают доминировать Европа и Америка. Но мы видим, что в Европе демократия распространяется на восток и на юг, а в Латинской Америке она захватывает все новые страны. Мы даже видим проблески демократизации в Японии и Египте.

В течение трех десятилетий после 1949 г. было меньше процессов реальной демократизации, чем за предшествующие полстолетия. Тем не менее значительно расширяется география демократизации и меняется ее характер. Продолжают возникать и рушиться военные режимы в Латинской Америке; все быстрее латиноамериканские страны переходят к сравнительно демократическому гражданскому правлению. Так же и в Европе: Греция, Португалия и Испания стали странами, где снова началась демократизация и военные власти подчинились гражданским. Хотя в этот период по-прежнему чаще демократизируются латиноамериканские режимы, мы видим проблески демократизации и в Азии, и в Африке. С концом европейского и японского колониализма открываются новые возможности развития демократии за пределами Америки и Европы (где она уже давно утвердилась).

С 1850 г. демократизация проходит отчетливыми волнами, первая волна захватила Западную Европу, затем наступает волна 1900-1949 гг. Потом Латинская Америка вступает в третью волну демократизации, и Азия и Африка начинают двигаться к демократии. Поскольку данные Ванханена ограничены 1979 годом, приводимая им хронология не отразила, насколько быстро в дальнейшем шла демократизация на постколониальных территориях (Bratton and van de Walle 1997, Diamond 1999, Geddes 1999, Lafargue 1996, Markoff 2005, Przeworski, Alvarez, Cheibub and Limongi 2000, Whitehead 2002). Список стран, перешедших от авторитарного правления в «зону свободы» с 1979 г., представляет «Фридом Хаус»:

Азиатско-Тихоокеанский регион: Монголия, Филиппины, Южная Корея, Тайвань, Таиланд

Европа: Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Сербия-Черногория, Словакия, Словения

Северная и Южная Америки: Аргентина, Бразилия, Чили, Эль- Сальва¬дор, Гайана, Мексика, Панама, Перу, Уругвай

Африка: Бенин, Кабо-Верде, Гана, Мали, Сенегал, Южная Африка (Karatnyky and Ackerman 2005).

Этот список напоминает нам о грандиозном рывке к демократизации в Европе, где в 1989 г. пали социалистические государственные режимы; об этих переменах я скажу чуть ниже. Перечень «Фридом Хауса» привлекает также внимание к продолжающейся демократизации (теперь выглядящей более определенно) в Латинской Америке. Но главное, Африка и Азия после 1979 г. становятся зонами значительной демократизации.

По хронологии мы можем сделать выводы и о более важных событиях. Уроки новейших процессов демократизации аналогичны тем, что мы почерпнули из опыта Франции, режима, который долгое время раскачивался между демократией и недемократией. Целые группы режимов после долгих периодов невозможности демократических преобразований вступают в эпоху таких процессов, при которых были возможны как продвижение вперед, так и регрессия, как демократизация, так и дедемокра-тизация. Возьмем период истории Европы с 1900 г. по 1949 г., в течение которого семнадцать режимов по крайней мере один раз подверглись ускоренной демократизации. Из этих семнадцати режимов двенадцать — Австрия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Португалия, Румыния, Испания, Россия и (если принять во внимание нацистскую оккупацию) Нидерланды — пережили затем, тоже хотя бы единожды, еще более стремительную дедемократизацию.

Теперь в отличие от XVIII века множество европейских режимов проходят этапы демократизации и дедемократизации, чего не было раньше. После того как они объявили о своей независимости от Испании в первые десятилетия XIX века и латиноамериканские режимы получили возможность развиваться в обоих направлениях. История «нажала этот же рычаг», когда началась деколонизация Азии и Африки после Второй мировой войны. Филиппины, Таиланд и Сенегал, например, выглядят новыми демократизаторами, которые вполне могут перейти и к дедемократизации именно потому, что властные элиты видят угрозу в дальнейшем продвижении в сторону демократии. Конечно, нам надо подробнее проанализировать время, место и способ действия этих исторических рычагов.

Еще одно наблюдение сопоставимо с тем, что нам известно из опыта Франции: как только режим входит в зону, где возможно движение как к демократии, так и обратно, оказывается, что движение назад — от демократии происходит быстрее и с меньшим участием населения, при большем влиянии элиты, чем движение вперед, к демократии. Так, согласно исследованиям «Фридом Хауса», при переходе к демократическим режимам в новейшее время ненасильственное, устойчивое движение при массовой мобилизации населения в борьбе с авторитарными режимами значительно продвигает соответствующий режим к демократии. Напротив, усилия «сверху-вниз» оказывались гораздо менее значимыми в реформировании этих режимов (Karatnycky and Ackerman 2005). Возьмем Бирму, Китай, Непал и Таиланд, где при всех попытках изменить государственную власть начинались массовые репрессии и демобилизация (Schock 2005, главы 4 и 5). Народные мобилизации часто терпят поражение. В наше время тем не менее простые граждане все более включаются в борьбу за демократию, в демократизацию.

Демократизация постсоциалистических стран

Самые драматичные примеры народной мобилизации против авторитарного правления можно увидеть там, где появлялись демократические режимы — на обломках советского и югославского социалистических государств. Взглянем, например, на Украину в 2004 г. Вот как описывает положение на Украине в декабре 2004 г. организация, следящая за соблюдением прав человека, Human Rights Watch: «Годами, под руководством президента [Леонида] Кучмы правительство осуществляло все более строгий контроль над средствами массовой информации, многократно вторгаясь в избирательные процессы, и игнорировало растущее недовольство народа. Вот почему у народа осталось мало законных средств довести до правительства свою озабоченность. Грубые попытки правительства исказить результаты выборов в пользу премьер-министра Виктора Януковича — при том что народ высказался в пользу оппозиционного кандидата Виктора Ющенко —убедительно показали множеству украинцев, что их единственным средством быть услышанными остаются массовые уличные выступления» (Human Rights Watch 2005:441)

Агенты Кучмы отравили Ющенко диоксином. Активисты из сопредельных стран, правозащитники из всех стран Запада и массы украинцев собрались в столице Украины Киеве. Граждане вышли на улицы. Они пели, скандировали, невзирая на зимнюю погоду, и блокировали входы в правительственные учреждения. Началась оранжевая революция. Протесты на Украине последовали за такими же протестами в Сербии (2000 г.) и Грузии (2003 г.). Это была волна народных протестов против фальсификации результатов выборов на территориях бывшего СССР и в соседних регионах.

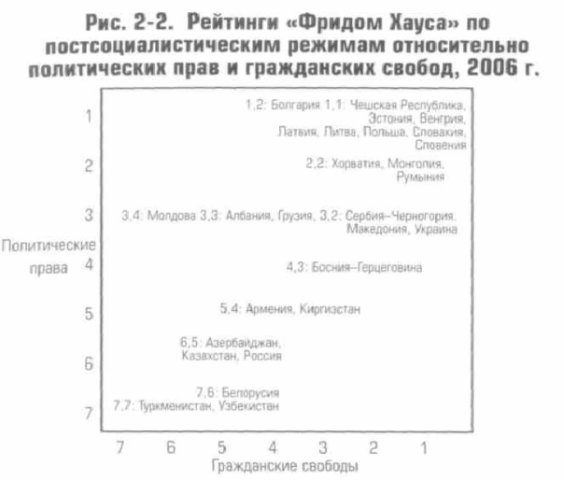

Ни один из режимов на постсоветском пространстве не мог считаться даже отдаленно демократическим в 1989 г., но с тех пор многое изменилось. Рис. 2-2 построен на основе данных «Фридом Хауса» о политических правах и гражданских свободах в постсоциалистических режимах в 2006 г. (Следует помнить, что 1 относительно политических прав и гражданских свобод — высшая возможная оценка, а 7 — низшая.) Грубо говоря, наличие политических прав означает широкие, равноправные и взаимообязывающие процедуры обсуждения, а гражданские свободы связаны больше с защищенностью этих процедур обсуждения. Таким образом, рейтинги «Фридом Хауса» дают сведения о размахе и направлении постсоциалистической демократизации после 1989 г.

Как показывают цифры, далеко не все постсоциалистические режимы отказались от недемократической политики. В нижнем левом углу диаграммы мы находим Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Россию, а Армения и Киргизстан расположились неподалеку — в отметке 5 по политическим правам и в отметке 4 по гражданским свободам. Однако в правом верхнем углу — в самой высшей точке по обоим показателям — мы находим Чешскую Республику, Эстонию, Венгрию, Литву, Польшу, Словакию и Словению. В течение 17 лет (после 1989 г.) здесь установились, безусловно, демократические режимы.

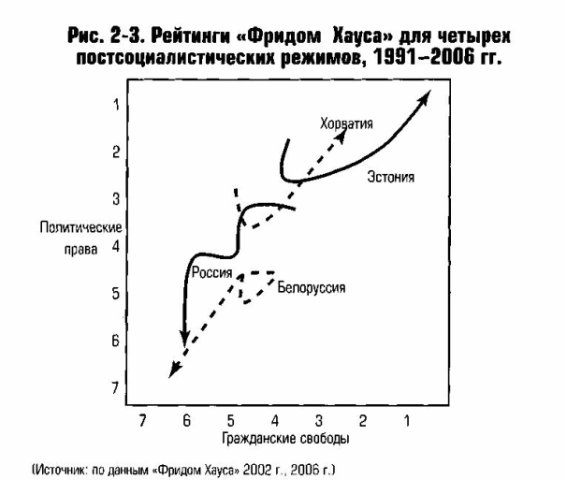

Мы видим, что не все постсоциалистические режимы устремились к демократии (Bunce 2003, Fish 2001, 2005, Khazanov 1995, McFaul 1997, Suny 1993, Tishkov 1997). Снова основываясь на данных «Фридом Хауса», мы отразили в рис. 2-3 траекторию развития четырех постсоциалистических стран в период 1991-2006 гг. (только в 1991 г. «Фридом Хаус» начинает рассматривать Белоруссию, Хорватию, Эстонию и Россию отдельно от тех социалистических федераций, в состав которых они входили). Согласно приводимым на рисунке рейтингам, каждая из этих стран прошла сначала период уменьшения политических прав и/или «ражданских свобод. Но после окончания гражданской войны, как следует из показателей таблицы, Хорватия значительно продвинулась к демократии. Эстония сначала ограничивала политические права, но затем сделала резкий поворот, расширив гражданские свободы, а затем и политические права; даже то, что этот режим несколько дискриминирует русское меньшинство, не мешает Эстонии получить показатель 1,1 — наравне с ведущими демократическими странами Европы.

Тем временем Россия и (в особенности) Белоруссия двинулись назад, к сокращению политических прав и уменьшению граждански)! свобод. В России ельцинско-путинские войны на Северном Кавказе а государственное вмешательство с целью подавления голоса оппозиции увели страну от той ограниченной демократии, которую вводил Михаил Горбачев в 1980-е гг. Ельцин и Путин сосредоточили свои усилия на восстановлении внутреннего потенциала государства и на укреплении его международного положения. При этом они принесли в жертву гражданские свободы — или демократию. Путин воспользовался государственным контролем над богатыми запасами нефти и газа, чтобы вывести правительство из сферы действия народного согласия. В публичной политике России стали более заметными классовое и национальное неравенство. И без того потрепанные и немощные органы выражения доверия/недоверия российских граждан еще больше отрывались от публичной политики по мере того, как широкие по охвату, равноправные, защищенные и взаимообязывающие процедуры обсуждения довольно быстро сокращались (Fish 2005).

Белоруссия ушла назад еще дальше. Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии в 1994 г. на всенародном голосовании, когда народ выбрал его как борца с коррупцией. Но как только он прибрал к рукам основные рычаги власти, он ввел цензуру, покончил с независимыми профсоюзами, подтасовывал результаты выборов и подчинил себе законодательную власть, сведя на нет прошлые демократические завоевания Белоруссии, — пусть даже они и были небольшими. Он очень выигрывал от помощи России, которая проявлялась в особенности в низких ценах на нефть и газ (Billette and Derens 2006:13). Как и многие другие авторитарные правители современного мира, Лукашенко с успехом избегает консультаций с народом, прибегая к использованию природных богатств для поддержания потенциала государства.

Лукашенко не избежал применения репрессивных мер в своей стране «меньше чем через год после избрания президентом», пишет Kathleen Mihalisko.

«Не пробыв президентом еще и года, в апреле 1995 г. Лукашенко впервые прибегает к насилию, когда полиция, действуя по его приказу, избивает представителей Народного фронта на ступенях Верховного совета. С тех пор специальные отряды быстрого реагирования (СОБР) министерства внутренних дел Республики Беларусь часто применяют излюбленные методы Лукашенко в борьбе с критиками режима, а он использует эти отряды против мирных демонстрантов все с большей жестокостью и частотой. Через два года численность войск безопасности достигла примерно 180000 — то есть вдвое превышала численность вооруженных сил Белоруссии» (Mihalisko 1997:237; см. также Titarenko, McCarthy, McPhail and Augustyn 2001).

Применяя специализированные вооруженные силы (спецназ) для установления политического контроля, новый режим обращался к набору политических методов действий старой Восточной Европы. В 2006 г., проведя президентские выборы, Лукашенко избежал риска начала цветной революции, как в Сербии, Грузии и на Украине. Фактически глава КГБ Белоруссии одобрил применение репрессивных мер, обвинив оппозицию в том, что у нее есть «план переворота после воскресного голосования, при поддержке Соединенных Штатов и Грузии» (Myers 2006:A3). Угроза насилия принесла свои результаты, и в ночь выборов, когда правительство объявило, что Лукашенко победил с результатом в 82,6% всех голосов, количество протестующих демонстрантов составляло лишь несколько тысяч человек (Myers and Chivers 2006: Al 1). И хотя, бросая вызов холоду, постоянно сокращающееся количество демонстрантов продолжало выступления и в следующие дни, на шестой день СОБР забрал оставшиеся несколько сотен демонстрантов (Chivers 2006). Таким образом, постсоциалистические режимы, которые подверглись дедемократизации после 1991 г., балансировали между диктатурой и гражданской войной. Данные рис. 2-3 подтверждают тот вывод, который можно сделать на основании рис. 2-2. Режимы группируются «по диагонали» и имеют обычно очень схожие показатели политических прав и гражданских свобод. Когда при некотором определенном режиме политические права и гражданские свободы изменяются, то они и далее выявляют тенденцию изменяться в том же направлении — не совсем параллельно, но приблизительно синхронно. В терминах данной работы введение относительно широких, равноправных и взаимообязывающих процедур обсуждения по поводу политических назначений и определения политического курса способствует большей защищенности против произвола правительственных агентов. Расширенная защита, в свою очередь, способствует более широкому, равноправному и взаимозависимому участию граждан в политической жизни. При том что мы видим иное развитие Белоруссии, России, Эстонии и Хорватии, мы, однако, можем сказать, что демократизация начинается одновременно с расширением политических прав и гражданских свобод. Такое расширение, как мы видели, часто происходит с поразительной быстротой после мощного столкновения противоборствующих политических сил.

Что нужно разъяснить?

Мы, конечно, должны кое-что разъяснить. По крайней мере внешне история демократизации и дедемократизации может толковаться прямо противоположными способами. Например, мы можем представлять демократию как идею, которую кто-то (греки?) изобрел очень давно и начал воплощать в жизнь. Но мы можем избрать противоположную тактику: посчитать, что только в условиях промышленного капитализма могут быть реализованы равноправные, защищенные и взаимозависимые отношения государства и его граждан. Мы также можем думать, что конкурирующие модели правления, как только они проявляют себя, привлекают разные правящие классы, и некоторые из них выбирают диктатуру, а другие демократию. Назовем эти три вида толкований идеалистическим, структуралистским и инструменталистским. В современной обширной литературе о демократии без труда можно найти примеры всех3.

Ни один из трех подходов по отдельности не может дать внятное объяснение тех исторических процессов, которые мы до сих пор упоминали. В каждом случае мы остаемся без ответа на вопросы «как?» и «почему?». Как идея демократии претворялась в конкретные отношения и поступки? Как промышленный капитализм производил нажим в сторону демократизации? Как: имеющие свои отдельные интересы правители на самом деле создавали демократические институты? Почему это происходило так долго? Такие вопросы возникают в каждой точке обозреваемого нами исторического пути.

Я же заявляю: чтобы дать внятный ответ на эти вопросы, следует произвести бескомпромиссный, ориентированный на процесс анализ демократизации и дедемократизации. Идеалистические, структуралистские и инструменталистские подходы к демократии (как бы они ни были полезны) не дают адекватных ответов. Мы должны копнуть политические процессы гораздо глубже. Дальше в нашей книге мы специально остановимся на трех типах политических процессов, которые влияют на отношения между государством и гражданами: 1) межличностное доверие, 2) категориальное неравенство и 3) автономные центры власти. Мы также исследуем, как воздействуют потрясения, вроде внутренней конфронтации, революции, завоевания врагом и колонизации, на активизацию и ускорение этих процессов.

Внимательное рассмотрение воздействия этих потрясений затем прояснит, до какой степени народная борьба (а не мудрый выбор политиков) продвигает демократизацию. Но до того как начать давать ответы на поставленные вопросы, мы должны подробнее определить территорию нашего исследования. В следующей главе мы перейдем к дальнейшему рассмотрению актуальных процессов демократизации и дедемократизации. Это исследование позволит нам также рассмотреть, как и почему протекают указанные фундаментальные процессы.

3 Например, Acemoglu and Robinson 2006, Alexander 2002, Andrews and Chapman 1995, Arblaster 1987, Boix 2003, Collier and Levitsky 1997, Collier 1999, Cruz 2005, Dahl 1998, Diamond et al. 2004, Di Palma 1990, Engelstad and Osterud 2004, Geddes 1999, Gurr, Jaggers and Moore 1990, Held 1996, Hoffman 2003, Huntington 1991, Kurzman 1998, Lijphart 1999, Linz and Stepan 1996, Markoffl996, Morlino 2003, O'Donnell 1999, Ortega Ortiz 2001, Przeworski, Alvarez, Cheibub and Limongi 2000, Putnam, Leonardi and Nanetti 1993, Rueschemeyer, Stephens and Stephens 1992, Skocpol 2004, Whitehead 2002, Yashar 1997.