Жизнь Гомера

Из древности до нас дошло несколько, по большей части, небольших биографий, повествующих о жизни Гомера; но они написаны в позднейшее время и потому историческая ценность их крайне незначительна. Встречаемые в них рассказы о различных обстоятельствах жизни поэта большею частью – простые выдумки, источником для которых послужило честолюбие того или другого города, или плоды наивной игры слов или ученого остроумия, изощрявшегося над различными намеками, находимыми в Илиаде и Одиссее. Самою лучшею и полною биографиею, описывающей жизнь Гомера, следует считать ту, которая по своему ионическому диалекту и смелому вступлению («Вот что написал Геродот Галикарнасский о рождении, времени и жизни Гомера») приписывалась знаменитому историку Геродоту, хотя вовсе ему не принадлежит. Она составлена, по всей вероятности, в александрийскую эпоху, и материалом для неё послужили, по-видимому, сочинения древних толкователей Гомера. Сообщаем из неё некоторые подробности, чтобы познакомить читателя с характером подобных выдумок. О происхождении и рождении поэта этот псевдо-Геродот повествует так:

«Когда был основан эолянами город Кимы, там собрались различные эллинские племена; прибыли туда люди и из Магнезии, и в том числе один бедняк по имени Меланоп, сын Итагена. Он женился здесь на дочери Омира, которая родила ему дочь Крифеиду. По смерти Меланопа и его жены, друг его Клеанакс из Аргоса принял, по желанию его, ребенка Крифеиду на свое попечение. Впоследствии эта девушка тайно сошлась с одним человеком. Клеанакс, желая скрыть её позор, выдал ее замуж за друга своего, беотийца Исмения, который участвовал в основании Смирны; главным же основателем этого города был Тесей, фессалиец, потомок Эвмела, сына Адметова. Крифеида, живя в Смирне, пошла однажды вместе с другими женщинами на праздник, и у реки Мелеса родила Гомера, который при рождении не был слеп, и назвала его Мелезигеном (рожденным на берегу Мелеса)».

Согласно с псевдо-Геродотом и кимеец Эфор в описании жизни Гомера, ложно приписанном Плутарху, говорит, что мать Гомера, Крифеида, переселилась в Смирну из Ким и родила Гомера на берегу Мелеса, где она мыла белье, вследствие чего он и назывался сперва Мелезигеном, а потом, потеряв зрение, был прозван Гомером. В том же сочинении псевдо-Плутарха рассказывается, по Аристотелю, что во времена ионийского переселения одна девушка родом из Иоса, по имени Крифеида, будучи беременна, была взята в плен разбойниками, привезена в Смирну, принадлежавшую тогда лидянам, и подарена лидийскому царю Майону, который взял ее себе в жены. На берегу Мелеса она родила Мелезигена, которого Майон воспитывал, как своего сына. Вскоре после того Майон и Крифеида умерли, и лидяне, теснимые эолийцами, решили удалиться из Смирны; ребенок Мелезиген объявил предводителям эмигрантов, что и он также хочет их сопровождать (όμηρείν,) вследствие чего и получил имя Гомера.

Предание о том, что Гомер родился в Смирне, на берегу реки Мелеса и первоначально назывался Мелезигеном, по-видимому, было весьма распространено среди греков и возникло из мифического сказания о том, что Гомер был сын нимфы Крифеиды и речного божества Мелеса. Мелезиген и Майонод (сын Майона) были древнейшие поэтические прозвища Гомера.

Псевдо-Геродот продолжает описание жизни Гомера следующим образом: «Крифеида снискивала в Смирне пропитание себе и своему ребенку трудами рук своих. В Смирне жил один человек, по имени Фемий, обучавший детей чтению, письму и другим наукам. Ученики платили ему, вместо денег, шерстью, и Крифеида взялась прясть для него эту шерсть. Он полюбил ее и взял к себе её сына, обещая сделать из него хорошего человека, так как заметил в нем много прекрасных задатков. Мальчик развивался очень быстро и, выросши, нисколько не уступал своему учителю в познаниях. По смерти Фемия, школа его перешла в заведывание Мелезигена и возбуждала удивление не только среди местных жителей, но и среди чужеземцев, которые часто посещали Смирну, как торговый город, откуда вывозилось значительное количество хлеба. Чужеземцы, отдыхая от своих дел, приходили обыкновенно к Мелезигену и были очень довольны его мудрой беседой.

В числе этих чужеземцев находился владелец корабля Ментес из Левкады, по тогдашнему времени довольно образованный и опытный человек. Он уговорил Мелезигена закрыть школу и отправиться с ним в море, обещая принять на себя все заботы о путешествии и доставить молодому человеку удобный случай для посещения многих стран и городов. Это-то последнее обстоятельство и побудило, как я думаю, Мелезигена принять приглашение Ментеса, ибо он уже и тогда задумывал заняться поэзией. Куда бы ни приезжал юноша, повсюду он все осматривал и обо всем расспрашивал и, по всей вероятности, все хорошо примечал. Прибыв однажды из Тирсении и Иберии в Итаку, Мелезиген заболел глазами, вследствие чего Ментес, желавший отправиться в Левкаду, оставил с ним итакийца Ментора, сына Алкимова, с просьбою заботиться о нем и с обещанием, возвратившись, снова взять его к себе. Ментор заботливо ухаживал за больным, ибо он был человек достаточный и известный своею справедливостью и гостеприимством. Здесь Мелезиген мог многое расспросить и узнать об Одиссее. Итакийцы говорят, что Мелезиген, находясь у них, лишился зрения; но я уверяю, что в Итаке он выздоровел и ослеп уже впоследствии в Колофоне, куда он прибыл вместе с Ментесом. Из Колофона он слепцом отправился на родину и с тех пор посвятил себя поэзии».

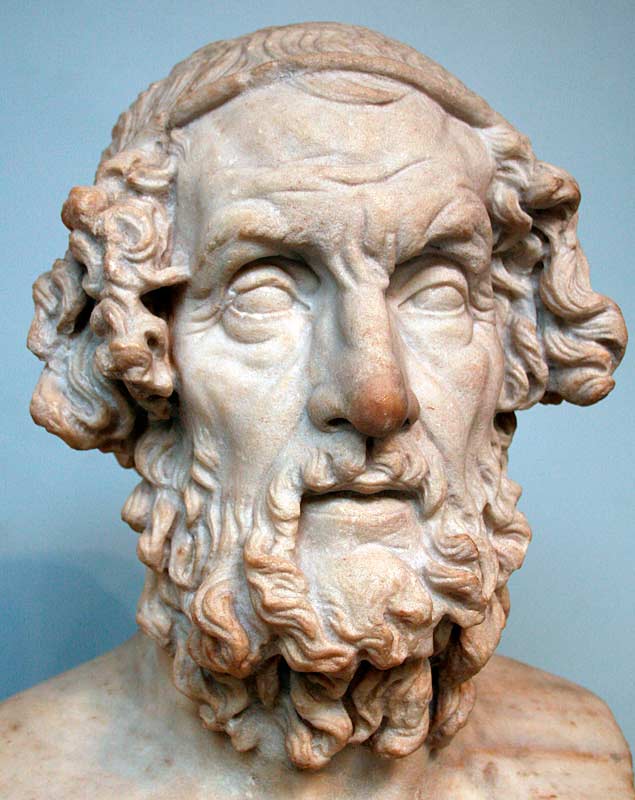

Как видно, псевдо-Геродот, повествуя о рождении и происхождении Гомера, старается по возможности удовлетворить притязания многих городов на право считать его своим; так и в следующих главах, рассказывая о жизни и странствованиях бедного певца, он имеет в виду такую же цель. Пробыв довольно долгое время у себя на родине, слепец Гомер, терпя крайнюю нужду, решился искать себе средств к жизни при помощи своего искусства в других местах, и куда приходил, там и занимался составлением различных поэтических произведений. Так, например, в Неонтихе Гомер воспел путешествие Амфиарая, в Лариссе сочинил эпиграмму на царя Мидаса, в Фокее – Малую Илиаду и так называемую Фокаиду, в Хиосе, между прочим Батрахомиомахию (война мышей и лягушек). Здесь же Гомер окончил Илиаду и Одиссею и, желая выразить Фемию, Ментесу и Ментору благодарность за оказанные ему благодеяния, с почетом включи target=ОдиссеиГолова Гомера. Фрагмент древнегреческой статуи, ок. 460 до Р. Х.л их имена в Одиссею. Кожевника Тихия из Неонтиха, который гостеприимно пригласил к себе певца во время его странствований и поселил его в своем доме, Гомер отблагодарил подобным же образом, назвав его в Илиаде (VII, 222) лучшим из кожевников, который изготовил щит для великого Аякса.

Жители Неонтиха еще долгое время спустя указывали место, на котором сидел высокоуважаемый ими Гомер, декламируя свои поэмы; там стоял тополь, выросший, по преданию, одновременно с прибытием Гомера. По словам псевдо-Геродота, Хиос сделался второй родиной певца. Рыбаки, привезшие его сюда в лодке из Эритры, высадили его на берег острова, где он и провел ночь. Два следующие дня Гомер бродил вокруг этого места и наконец, идя на блеяние коз, пришел во двор к пастуху Главку. Весь этот легендарный эпизод из жизни Гомера составляет сколок с рассказа о прибытии Одиссея к Эвмею (Одиссея, XIV): злые собаки бросаются на слепого нищего, на крик его выбегает Главк, ведет его в свою хижину и готовит ему обед, после которого нищий до поздней ночи рассказывает изумленному пастуху о своих странствованиях. На следующий день Главк сообщает о прибытии чужеземца своему господину, живущему в соседнем городе Балиссе; господин сначала бранит своего слугу за то, что тот принимает разных бродяг, но потом приказывает пригласить чужеземца к себе в гости. Гомер принимает на себя обязанности воспитателя детей этого богатого господина; затем он переселяется в город Хиос и здесь основывает школу, в которой учит детей своим песням. Хиосцы чрезвычайно уважали его, вследствие чего он жил без нужды и мог обзавестись семьей. У него родились две дочери, из которых одна умерла до брака, а другая вышла за одного хиосца. У Свиды говорится, что Гомер имел двух сыновей и одну дочь, вышедшую за кипрского поэта Стасина. Другие называют зятем Гомера поэта Креофила из Самоса (или из Хиоса, или Иоса), которому он дал в приданое за дочерью «Взятие Ихалии». От потомков этого Креофила, по преданию, получил гомеровские поэмы спартанец Ликург, который и привез их в Европу.

«Однако Гомер не остался в Хиосе до конца жизни. Когда слава его распространилась во всей Ионии, он пожелал, по приглашению чужеземцев, посетить Афины и остальную Элладу; но, прибыв во время этого путешествия на остров Иос, заболел и умер, Жители Иоса похоронили его на берегу моря и впоследствии, когда его песни приобрели громкую известность во всей Греции, ему поставлен был памятник с надписью:

«В недрах земли сокрыт священный прах песнопевца,

Даром божественным славного, вещего старца Гомера».

Древние рассказывают, что Гомер под конец жизни обратился к оракулу с вопросом, кто и откуда были его родители; бог отвечал: «Иос – родина твоей матери и будет местом твоего успокоения по смерти; но остерегайся загадки молодых людей». Когда он вскоре после этого прибыл на остров Иос и сидел на берегу, к берегу пристали рыбаки-мальчики. Гомер спросил их, поймали ли они что-нибудь. Они отвечали: «Что мы поймали, то опять бросили, а чего не поймали, то с собой несем». Ловля была для них неудачна и, бросив ее, они сели на берегу и стали искать у себя вшей – пойманных убили, а не пойманные остались на них. Гомер не мог разгадать этой загадки, опечалился и пошел, погруженный в раздумье о значении притчи; по дороге он поскользнулся, споткнулся о камень и упал, а через три дня умер. Одни говорят, что он умер с горя, что не мог разгадать загадки, другие – что причиной его смерти была болезнь.

Мнения древних о слепоте Гомера были различны. Большинство считало его слепым, многие даже слепорожденным; другие уверяли, что он лишился зрения только в глубокой старости. Прокл (философ-неоплатоник, живший в V веке по Р. X.), напротив, говорит: «Те, которые выдают Гомера за слепца, кажутся мне сами умственно слепыми, ибо этот человек видел более всех других». В этом он прав по отношению к тем, которые считали Гомера слепорожденным; человек, так хорошо знавший жизнь и свет и так верно представивший их в своих произведениях, не мог быть слепым в продолжение всей своей жизни. Если же Гомер и лишился зрения не в начале своей жизни, а в старости, то предание о его слепоте все-таки, по-видимому, объясняется общим мнением древних, что с закрытием очей телесных яснее раскрываются очи духовные, и человек становится в более близкие отношения к невидимому миру, к богам. Может быть, поводом к преданию о слепоте Гомера послужила слепота феакийского певца Демодока (в Одиссее), а еще более то место в гимне делосскому Аполлону, в котором автор (автором же этого гимна многие считали самого Гомера) называет себя слепым хиосским певцом. Каким образом Гомер ослеп, об этом позднейшие греки рассказывали различно. Говорили, например, что его ослепила обоготворенная героиня Елена в гневе на то, что он рассказал людям, как она бросила Менелая и бежала с Парисом в Трою – pendant к известному рассказу об ослеплении Еленой Стесихора. Другие рассказывали, что Гомер пришел на могилу Ахиллеса и умолял его о позволении увидеть его самого и его оружие; блеск этого оружия ослепил певца, но Фетида и музы сжалились над ним, т. е. просветили его дух и одарили его даром божественного песнопения.

Слепой Гомер с поводырём. Художник В. А. Бугро, 1874

Древние грамматики самое имя Гомера объясняли его слепотою, говоря, что это имя значит ό μή όρών – «незрячий», или что у кимейцев и ионян слепцы назывались όμήροι, потому что они нуждались в проводниках, τών όμηρευόντών. Рассказ, приведенный нами выше со слов псевдо-Плутарха, также объясняет имя Гомера словом όμηρειν, провожать, но только в другом смысле. Другие говорили, что Мелезиген был назван Гомером потому, что хиосцы взяли его из Смирны в качестве заложника (όμηρος). Ученые нашего времени также занимались толкованием имени Гомера. Одни говорят, что это имя значит «эпический поэт», составитель сказаний (от όμοΰ-άρω или όμοΰ-εϊρω), другие думают о товариществе певцов, нечто вроде цеха (όμηροι), который дал своему предполагаемому основателю имя Гомера; иные, по аналогии с именем древнефракийского певца Фамира (Илиада, II, 594 и след.), видят в имени Гомера просто нарицательное имя поэта; наконец, Бергк, отказываясь от всякого символического толкования имени Гомера, видит в нем личность совершенно историческую.

Внешнюю жизнь Гомера мы можем себе представить совершенно такою же, как жизнь певцов, изображаемых им в его поэмах. Подобно Фемию и Демодоку, он пел на пиршествах царей и знатных людей, в торжественных собраниях народа или в лесхах – залах, куда собирались греки для отдыха и беседы, и на рынке, куда ежедневно, в известные часы собирался народ для дела, беседы или игры. Веселый и любивший поэзию греческий народ, большую часть дня проводивший на городских площадях и в общественных собраниях, всегда радостно встречал местного или чужеземного певца, являвшегося повеселить людей своими песнями. Гомер же, создавший такие превосходные произведения поэтического искусства, конечно, находил повсюду радушный прием и, вероятно, посетил много ионийских и эолийских городов, хотя и не в таком нищенском виде, как представляют его древние биографы. Конечно, он декламировал только отдельные части своих великих созданий, которые, однако, от этого не теряли своего интереса и занимательности, так как весь цикл сказаний, послуживших материалом для Гомера, в общих чертах был уже известен народу. Но не подлежит сомнению, что иногда он устраивал и большие представления, на которых декламировалась вся Илиада или вся Одиссея. Конечно, это было возможно только в том случае, когда Гомер делил этот труд со своими молодыми учениками. Впрочем, он мог и один продекламировать свои произведения в полном составе в продолжение нескольких дней, перед народом, ежедневно собиравшимся на площади или в лесхе. Если творческий гений поэта мог создать великие и обширные художественные произведения, то, конечно, он имел и возможность познакомить с ними народ во всей их совокупности. Но поэмы Гомера были созданы не для чтения, а для устной декламации, которая сопровождалась аккомпанементом струнного инструмента (φορμινξ) и представляла нечто среднее между чтением и пением (речитатив).

Древние грамматики, которые повествовали о жизни Гомера, составили различные его родословные, восходящие к древнейшим временам, и представляли его потомком Орфея, Линоса и других мифических певцов; но это, конечно, чистые выдумки, даже можно сказать – смешные. Самое большее, что мы можем сказать о происхождении Гомера, – это то, что он принадлежал к ионийскому семейству певцов в Смирне. В древности ремесла и искусства вообще развивались, так сказать, посемейно; точно так же искусство музыки, поэзии и пения, отличаясь определенным стилем и твердо установленными традиционными правилами, требовавшими продолжительного изучения, развивалось в отдельных семействах певцов и переходило из рода в род по наследству. Правда, случалось и так, что люди, не связанные с таким семейством кровным родством, но чувствовавшие в себе поэтическое дарование, все-таки присоединялись к этому семейству; таким образом, составилось нечто вроде цеха или корпорации, которая удержала, впрочем, форму семьи, считая какого-либо выдающегося учителя своим родоначальником и называясь по его имени. Один из таких союзов представляли гомериды, называвшие своим родоначальником Гомера. Они существовали в продолжение многих веков в Хиосе, куда переселились, вероятно, в то время, когда эолийцы изгнали ионийских поселенцев из Смирны, во всяком случае незадолго до 700 г. до Р. X.

Бюст Гомера. Римская копия с эллинистического оригинала ок. II в. до Р. Х.

Эти гомериды, владевшие поэмами Гомера, оказали грекам особенную услугу распространением этих произведений в Малой Азии и на островах. Название гомеридов скоро перешло и на других рапсодов, на всех, декламировавших гомеровские поэмы. Рапсодом назывался вообще всякий певец, произносивший публично свои или чужие эпические произведения, изложенные в гекзаметрах или в другом стихотворном размере, например, в ямбах, если только размер этот был постоянно одинаков. Ликург (около 880 г. до Р. X.), по преданию, привез гомеровские поэмы из Малой Азии в Спарту, для того чтобы спартанцы усвоили себе дух великого поэта; вскоре произведения Гомера распространились по всей европейской Греции. Но они не были записаны, а передавались рапсодами изустно, во время праздников и вообще в общественных собраниях. Таким образом, гомеровские поэмы сделались мало-помалу общим достоянием греческого народа. Духом их была проникнута вся эллинская жизнь, особенно с тех пор, как они были положены в основу обучения и воспитания юношества, что произошло в Афинах, вероятно, по распоряжению Солона. Гомер сделался национальным греческим поэтом, его произведения – фундаментом для многостороннего развития духовной жизни народа. На этом фундаменте покоились религиозные воззрения народа, дальнейшее развитие греческого языка, поэзии и искусства во всех их отраслях.

Гомер и гомеровский вопрос

Греческий народ никогда не сомневался в том, что вся Илиада и вся Одиссея созданы божественным певцом Гомером; напротив, скептическая критика новейшего времени пыталась отнять у великого поэта его славу. Многие утверждали, что Гомер создал только часть приписываемых ему произведений, а другие говорили даже, что он никогда и не существовал. Эти гипотезы и догадки и породили так называемый «гомеровский вопрос».

В 1795 г. знаменитый немецкий филолог Фр. Авг. Вольф издал известную книгу «Введение в изучение Гомера»[2], которая произвела в гомеровском вопросе полнейшую революцию. В этой книге Вольф старается доказать, что в то время, когда, по преданию, жил Гомер, письменность не была еще известна грекам, или, если и была известна, то ею еще не пользовались для целей литературных. Начатки письменности книжной замечаются только впоследствии, во времена Солона. До тех же пор все произведения греческой поэзии создавались певцами без помощи письменности, сохранялись только в памяти и воспроизводились путем устной передачи. Но если память не поддерживалась письменностью, то, говорит Вольф, для одного певца Гомера было решительно невозможно создать и передать другим произведения, столь обширные по размерам и отличающиеся таким художественным единством, как Илиада и Одиссея. Да певцу и в голову не могло придти сделать это в такое время, когда не было еще ни грамотности, ни читателей, и следовательно, не было возможности распространять обширные произведения. Поэтому все гомеровские поэмы в том виде, в каком мы их теперь имеем, как созданные несомненно по одному художественному плану, должно считать произведениями позднейшего времени. Во времена Гомера и после него, отчасти им самим, отчасти другими певцами – гомеридами – было составлено множество небольших, независимых друг от друга поэм, которые долгое время декламировались на память, как самостоятельные рапсодии, пока, наконец, афинский тиран Писистрат не задумал собрать все эти отдельные песни, лишенные внутреннего единства, и с помощью многих поэтов привести их в порядок, т. е. подвергнув их незначительной переработке, составить из них две большие сводные поэмы, которые затем и были записаны. Следовательно, Илиада и Одиссея в том виде, в каком они дошли до нас, создались во времена Писистрата.

Фридрих Август Вольф, один из крупнейших исследователей гомеровского вопроса

По этому первоначальному взгляду Вольфа на гомеровский вопрос, Гомер был автором большей части песен, вошедших в состав Илиады и Одиссеи, но эти песни создались без всякого заранее определенного плана. Позже, в предисловии к Илиаде, он высказал уже несколько иной взгляд на гомеровский вопрос – а именно, что Гомер в большей части созданных им отдельных песен уже наметил основные черты Илиады и Одиссеи, что он был, следовательно, творцом первоначальной редакции обеих поэм, которые впоследствии были разработаны гомеридами. Вольф постоянно колебался между этими двумя мнениями. Всякому понятно, как легко было сделать переход от мнения Вольфа к предположению, что Гомер никогда и не существовал, что имя Гомера есть только коллективное прозвание гомеридов и всех певцов, составлявших песни, вошедшие потом в Илиаду и Одиссею; этот переход к отрицанию Гомера после Вольфа был сделан многими учеными.

Вольф утверждает, что к внешним историческим доводам в пользу происхождения гомеровских поэм из множества отдельных песен, принадлежащих различным авторам и явившихся в разное время, можно присоединить и доводы внутренние, основывающиеся на критике текста Илиады и Одиссеи, так как в них можно указать много фактических противоречий, неровностей в языке и метре, подтверждающих мнение о различном происхождении отдельных частей. Но сам Вольф не исполнил этой задачи. Лишь впоследствии (1837 и 1841) другой исследователь гомеровского вопроса, Лахман, имея в виду выводы Вольфа, задумал разложить Илиаду на её (предполагаемые) первоначальные составные части – на небольшие песни; эта идея нашла многих последователей, так что и Одиссея подверглась такому же анализу и раздроблению.

«Prolegomena» Вольфа при самом своем появлении обратили на себя чрезвычайное внимание не только среди специалистов, но и во всем образованном мире, интересовавшемся литературою. Гениальная смелость идей вместе с глубокомысленными и остроумными приемами исследования гомеровского вопроса и блестящим изложением производили громадное впечатление и многих привели в восторг; многие, правда, не соглашались с Вольфом, но попытки научного опровержения его идей в первое время не имели успеха. Вольф обращался к современным поэтам с просьбою высказать свое мнение о его взглядах. Против его трактовки гомеровского вопроса высказались Клопшток, Виланд и Фосс (переводчик Илиады); Шиллер назвал его идеи варварскими; Гете сначала сильно увлекся мнениями Вольфа, но впоследствии отказался от них. Из числа специалистов-филологов большинство стало на сторону Вольфа, так что по смерти его (1824) его взгляды сделались господствующими в Германии. Он долгое время не находил себе равносильного противника.

После смерти Вольфа гомеровский вопрос сделался предметом новых исследований и рассматривался вообще с двух противоположных точек зрения: одни, основываясь на выводах Вольфа, пытались определить отдельные составные части гомеровских поэм; другие старались опровергнуть эти выводы и защищали прежний взгляд на Илиаду и Одиссею. Эти исследования пролили яркий свет на развитие эпической поэзии и значительно двинули вперед изучение гомеровских поэм; но гомеровский вопрос еще и до сих пор остается не решенным. Вообще можно сказать, что попытки разложить Илиаду и Одиссею на отдельные небольшие песни следует считать неудавшимися, и что ученые, взявшие на себя защиту единства гомеровских поэм, не настаивая, впрочем, на их совершенной неприкосновенности, находят себе все более и более сторонников. Это – так назывемые унитарии, среди которых выдающееся место занимает Г. В. Нич.

Внимательное изучение гомеровских поэм показывает, что они созданы по заранее составленному плану; поэтому мы должны предположить, что по крайней мере каждая из этих поэм в отдельности в главных своих частях есть творение одного поэта. Для великого гения было возможно и без помощи письма создать и удержать в памяти столь обширные произведения, особенно в то время, когда, при отсутствии письменности, сила памяти была гораздо значительнее, чем в наши дни; были же во времена Сократа люди, которые могли сказать наизусть всю Илиаду и всю Одиссею. То, что создавалось великим поэтом, могло запоминаться людьми, преданными поэзии, и таким образом распространялось по свету. Вопреки взгляду на гомеровский вопрос Вольфа, в новейшее время было доказано, что по крайней мере при начале олимпийского летосчисления (776 до Р. X.) письменность была у греков уже в общем употреблении, причем ею пользовались и для целей литературных; многие исследователи не без основания полагают даже, что и сам Гомер мог писать свои произведения. Следовательно, возможно допустить предположение, что писаные экземпляры Илиады существовали уже с самого её появления на свет; но мы можем утверждать наверное, что они существовали во время первой олимпиады. Конечно, они не были распространены повсеместно, но находились у певцов и рапсодов, которые, пользуясь ими, заучивали гомеровские поэмы наизусть, чтобы потом декламировать их народу.

Гомеровские поэмы в древности декламировались иногда по частям, иногда вполне, в их первоначальном составе; но с течением времени, когда на торжественных собраниях рядом с песнями рапсодов появились другие произведения, и, следовательно, для рапсодов осталось меньше времени. Илиада и Одиссея были раздроблены и стали декламироваться и распространяться по частям, отдельными небольшими песнями. Поэтому легко могло случиться, что, несмотря на существование писаных экземпляров, рапсоды прибавляли к первоначальному тексту различные вставки и дополнения, вследствие чего отдельные части гомеровских поэм подверглись некоторым изменениям в языке и тоне и часто присоединялись одна к другой совершенно произвольно. Так могли появиться неровности слога и языка и фактические противоречия, встречаемые нами теперь в гомеровских поэмах. Для того, чтобы устранить путаницу, внесенную в них рапсодами, Солон афинский приказал, чтобы гомеровские песни на публичных собраниях декламировались по писаным экземплярам (έξ υποβολής). Эти экземпляры заключали в себе, по всей вероятности, только отдельные части поэм. Писистрат, при содействии орфика Ономакрита и нескольких других поэтов, снова соединил эти разрозненные отрывки Илиады и Одиссеи в органическое целое и приказал (сам или его сын Гиппарх), чтобы во время Панафиней обе поэмы читались целиком, причем рапсоды должны были сменять друг друга (έξ ΰπολήψεως). Это было распоряжение специально афинское, которое не исключает возможности существования в других городах или у частных лиц списков гомеровских поэм или в полном их объеме, или по частям. Но афинский экземпляр, принадлежавший Писистрату, по-видимому, пользовался особенной славой и впоследствии служил основанием для грамматиков Александрийского Музея, занимавшихся критикою и толкованием текста гомеровских поэм.

Другие произведения Гомера

Гомеру приписывается еще несколько меньших поэм неодинакового достоинства, которые, однако, все принадлежат к позднейшему времени. В числе так называемых «надписей» (Επιγράμματα), находящихся, большею частью, в биографии псевдо-Геродота, заслуживают внимания Κάμινος (или Κεραμείς) и Ειρεσιώνη, древнейшая из дошедших до нас греческих народных песен. «Маргит», из которого сохранилось лишь несколько стихов, характеризующих глупца (μάργος), «который не может считать дальше пяти» и «хотя знает много стихов, но плохо их понимает», был древнейшим комическим эпосом у греков, которые ценили его очень высоко. Аристотель приписывает его Гомеру. Эта поэма была первоначально написана гекзаметром, но потом, по всей вероятности, Пигрес, сын или брат знаменитой галикарнасской царицы Артемисии, переделал ее, вставив кое-где вместо гекзаметров ямбы, для усиления комического впечатления. Пигрес считался также автором «Батрахомиомахии», небольшой пародии на Илиаду, вызвавшей в новейшее время много подражаний. Так называемые гомеровские гимны принадлежат рапсодам различных веков; многие из них относятся к довольно позднему времени. Меньшие из них, состоящие иногда только из нескольких стихов, служили рапсодам вместо введения при эпической декламации, а большие (к делосскому Аполлону, к пифийскому Аполлону, к Гермесу, Деметре, Афродите) служили, по всей вероятности, вступлениями при состязании рапсодов на празднествах в честь поименованных богов. Сюжетом этих полуэпических поэм служат предания местного характера, как, например, в гимне к Аполлону делосскому – сказание о рождении этого бога в Делосе, в гимне Аполлону пифийскому – сказание о том, как Аполлон овладел Дельфами. Эти сказания изложены довольно подробно, хотя и со значительными уклонениями от гомеровского способа изложения.

[1] Так называется мраморная доска, найденная на острове Паросе в 1627 г. и подаренная впоследствии оксфордскому университету, где она находится и до сих пор. На этой доске вырезана хронологическая таблица важнейших событий политической и литературной истории Греции, от времен Кекропса до 264 г. до Р. X. Источниками для составления этой таблицы служили аттические историки. Прим. переводчика.

[2] Fr. Aug. Wolfii Prolegomena ad Homerum, sive de operum homericorum prisca et genuina forma variisque mutationibus et probabili ratione emendandi. Vol. I. Halis, 1795.