http://historic.ru/books/item/f00/s0...52/st022.shtml

Вначале XX в. в России созрели предпосылки народной революции - первой революции новой, империалистической эпохи. Противоречия, порожденные пореформенным развитием, достигли к этому времени особой остроты.

1. Назревание революционного кризиса

Социально-экономические предпосылки революции

Экономический кризис 1900-1903 гг. потряс всю систему российского капитализма. Кризис начался в легкой промышленности, но с наибольшей силой он поразил новые отрасли тяжелой индустрии. Бездействовало около половины домен и до 45% всех нефтяных скважин. Особенно резко сократилось производство рельсов, паровозов, вагонов. Лишь в конце 1903 и начале 1904 г. в ряде отраслей промышленности появились первые признаки оживления, не перешедшего, однако, в общий подъем.

Кризис сопровождался массовой безработицей, ухудшением условий труда рабочих, разорением множества мелких и средних предпринимателей. Одновременно усилилась концентрация производства, увеличилась мощь крупных и крупнейших предприятий, поддерживаемых банками - иностранными и русскими. Характерной чертой этого периода является возникновение монополистических объединений, преимущественно в форме синдикатов. Число монополий в начале XX в. было невелико (около тридцати). Но они утвердились, хотя и не сразу, в главных отраслях тяжелой промышленности и постепенно овладели важнейшими источниками сырья и топлива. Таковы были «Продамета» - объединение ющных металлургических заводов, «Продуголь», в состав которого вошли крупнейшие угольные предприятия Донбасса, «Продвагон», паровозостроительный синдикат и др. В нефтяной промышленности господствовало несколько фирм - Нобеля, Ротшильда, Манташева, связанных между собой, а также с другими международными монополиями соглашениями о разделе внутренних и внешних рынков.

Крайняя неравномерность развития отдельных частей общероссийской капиталистической системы усилилась с переходом к империализму. В России особенно велик был разрыв между немногими, высокоразвитыми отраслями промышленности и остальными ее отраслями. Рядом с крупными индустриальными районами продолжали сохраняться огромные территории, на которых только совершался переход от патриархально-феодальных отношений и полунатурального хозяйства к капитализму в его домонополистических формах. Коренное противоречие российской экономики В. И. Ленин определил так: «...Самое отсталое землевладение, самая дикая деревня - самый передовой промышленный и финансовый капитализм!» (В. И. Ленин, Политические заметки, Соч., т. 13, стр. 406.)

Тридцати тысячам крупнейших землевладельцев принадлежало в начале XX в. 70 млн. десятин земли - примерно столько же, сколько имели 10,5 млн. крестьянских дворов, находившихся в кабале у помещиков. Пока на громадной территории земледельческого центра страны существовали латифундии и отработки, неизбежны были низкий уровень сельского хозяйства, нищета и придавленность миллионов крестьян.

Разорение и экспроприация крестьянства происходили в громадных размерах: за одно десятилетие (с конца 80 до конца 90-х годов) число дворов бедноты - безлошадных и однолошадных - выросло на один миллион. В 1901 г. страну вновь постигли неурожай и голод, охватившие 20 губерний с 24 миллионами населения.

Переплетение нарождавшегося монополистического капитализма с многочисленными пережитками крепостничества, с полицейским произволом и деспотизмом самодержавия составляло решающую особенность общественного строя России начала XX в. Самая насущная историческая задача заключалась тогда в ликвидации царизма и его главного оплота - помещичьего землевладения.

Если аграрный, крестьянский вопрос был ключевым вопросом назревавшей революции, то ее движущие силы и формы борьбы, ее ход и перспективы определялись в громадной мере новой расстановкой классовых сил, созданной развитием капитализма, и прежде всего ростом пролетариата, превращением его в класс-гегемон общедемократического движения.

К началу XX в. рабочий класс являлся самой крупной в стране общественной силой, уже обладавшей значительным опытом стачечной борьбы. Важнейшей чертой массового рабочего движения в России было то, что оно с самого начала выступило под руководством революционной социал-демократии.

Создание революционной марксистской партии

Возникновение марксистской партии в России было подготовлено всем предшествующим развитием рабочего движения и революционной марксистской мысли, решительным размежеванием русских марксистов со своими идейными противниками, разгромом народничества и «легального марксизма». В этой борьбе выросли и закалились марксистские кадры в России. Их признанным руководителем стал В. И. Ульянов-Ленин - могучий теоретик и страстный революционер-практик, который повел русское рабочее движение новыми, неизведанными еще путями.

Из сибирской ссылки В. И. Ленин вернулся с тщательно продуманным планом создания в России пролетарской партии. В условиях царизма это могла быть лишь нелегальная партия с ядром закаленных в борьбе, опытных профессиональных революционеров; вокруг них должны были объединиться сотни и тысячи организованных рабочих-партийцев, опирающихся на сочувствие и поддержку всего пролетариата, самых широких народных масс. Уже тогда созрели у Ленина основные идеи, которые были развиты им позднее в книгах «Что делать?» (1902 г.) и «Шаг вперед, два шага назад» (1904 г.), составив целостное учение о революционной марксистской партии - партии нового типа.

Выдающуюся роль в борьбе за партию сыграла ленинская «Искра» - нелегальная общерусская газета, издававшаяся за границей. «Искра» была не только глашатаем марксистских идей, но и организатором революционной социал-демократии, быстро откликавшимся на злобу дня и объединявшим революционные действия рабочих в разных частях России. Деятельность «Искры» и искровских социал-демократических организаций расширяла кругозор передовых рабочих, подводила их к пониманию политических задач пролетариата, его роли передового борца за демократию.

Защищая марксистскую программу и тактику пролетарской партии, «Искра» развернула непримиримую борьбу против проводников буржуазной идеологии в рабочем движении - «экономистов», выступала с резкой критикой мелкобуржуазной партии «социалистов-революционеров» (эсеров), возникшей в 1901 г. В ряде статей Ленин вскрыл беспринципность эсеровской программы, представлявшей собой эклектическую смесь народнических предрассудков с ревизионизмом. Эсеров роднило с «экономистами» отрицание роли революционной теории и необходимости диктатуры пролетариата. Подобно либеральным народникам, эсеры идеализировали крестьянскую общину, скрывая под термином «трудовое крестьянство» противоположность классовых интересов сельской буржуазии и пролетарских слоев деревни. Большой вред революционному движению наносила эсеровская террористическая тактика, которую В. И. Ленин назвал «революционным авантюризмом».

Дело, начатое «Искрой», завершил подготовленный ею второй съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), состоявшийся в июле - августе 1903 г. В ожесточенной борьбе с оппортунистами Ленин и его соратники отстояли принципы партии нового типа. На съезде была принята разработанная редакцией «Искры», при руководящем участии В. И. Ленина, программа партии, с исключительной четкостью и последовательностью формулировавшая коренные положения марксизма. Это была тогда единственная в мире программа рабочей партии, в которой выдвигалась как главная задача борьба за диктатуру пролетариата. В программе РСДРП органически сочетались определение конечной цели - социалистической революции с указанием ближайших задач партии в надвигавшейся буржуазно-демократической революции: низвержения самодержавия и замены его демократической республикой, введения 8-часового рабочего дня, революционной ликвидации остатков крепостничества. Программа провозгласила право наций на самоопределение.

В острой борьбе обсуждался на съезде организационный вопрос. В. И. Ленин отстаивал принцип монолитной партии, сильной идейным единством своих рядов, сплоченной на основе демократического централизма. Ленин считал необходимым, чтобы каждый член партии непосредственно участвовал в работе одной из партийных организаций. Только такая партия, состоящая из активных, сознательных оорцов, объединенных строгой дисциплиной, могла стать на деле боевым штабом пролетариата. В противовес В. И. Ленину и его единомышленникам часть делегатов, возглавленная Мартовым, предлагала широко открыть доступ в партию всем желающим, в том числе временным, шатким попутчикам пролетариата из числа мелкой буржуазии и буржуазной интеллигенции,- всем, кто считает себя социал-демократом и согласен оказывать партии «регулярное» содействие.

В результате объединения оппортунистических элементов начиная от разбитых «экономистов» и кончая соглашательским крылом искровцев первый параграф устава РСДРП, содержавший определение членства в партии, прошел в редакции Мартова. Но к концу работы съезда соотношение сил изменилось в пользу сторонников ленинских принципов партийности. При выборах руководящих органов партии ленинцы получили на съезде большинство. Отсюда пошло историческое наименование их «большевиками» в отличие от оппортунистов - «меньшевиков».

Второй съезд РСДРП явился поворотным пунктом в российском и в международном рабочем движении. Он положил начало большевизму как течению политической мысли и как политической партии - партии творческого марксизма и последовательного революционного действия, непримиримой к оппортунизму и соглашательству в любых формах.

Новая ступень революционного движения

Деятельность РСДРП оказала глубокое влияние на весь дальнейший ход революционного движения. По масштабам рабочего движения, темпам роста его политической сознательности и организованности Россия уже в первые годы XX в. выделялась среди всех стран.

В годы промышленного кризиса рабочие стали переходить от экономических стачек к политическим стачкам и демонстрациям. Эти формы борьбы содействовали быстрому пробуждению не только широких пролетарских масс, но и всех демократических слоев народа.

Массовая политическая демонстрация состоялась 1 мая 1900 г. в Харькове. Десять тысяч рабочих демонстрировали под лозунгами революционной социал-демократии, требуя 8-часового рабочего дня и политических свобод.

В 1901 г. первомайские стачки произошли в Петербурге, Москве, Тифлисе, Екатеринославе и других крупных центрах. Рост политической сознательности рабочих, их высокая революционная энергия ярко проявились в так называемой Обуховской обороне.

7 мая на военном Обуховском заводе в Петербурге началась стачка протеста против увольнения группы рабочих за участие в первомайской забастовке. Прекратили работу все рабочие - около 5 тыс. человек, требуя возвращения уволенных товарищей и удаления с завода наиболее ненавистных мастеров. На издевательское замечание помощника начальника завода: «Вы, пожалуй, еще предъявите требование увольнения министров»,- рабочие отвечали: «Не только министров, но и царя!» Прибывшие на завод две роты солдат, полиция, жандармы были встречены градом камней. Более трех часов продолжался бой безоружных рабочих с регулярными воинскими частями. 800 рабочих было арестовано, 37 отданы под суд. На примере «Обуховской обороны» рабочие убедились в возможности уличной борьбы против обладающего военной силой противника.

Наиболее крупным событием в 1902 г. явилась трехнедельная политическая стачка в Ростове-на-Дону; в ней участвовало около 30 тысяч рабочих, которыми руководил Донской комитет РСДРП. Ежедневно устраивались митинги с выступлениями социал-демократических ораторов. Полиция была не в силах справиться с рабочим движением, перекинувшимся в соседние города и на железнодорожные станции. Только после вызова войсковых частей властям удалось подавить стачку. Оценивая ее историческое значение, В. И. Ленин писал: «Участие организованной революционной социал-демократии еще более активное. Пролетариат завоевывает для себя и для революционных социал-демократов своего комитета свободу массовых уличных собраний. Пролетариат впервые противопоставляет себя, как класс, всем остальным классам и царскому правительству» (В. И. Ленин, Первые уроки, Соч., т. 8, стр. 119.).

В июле - августе 1903 г. стачки в промышленных центрах Украины и Кавказа вылились во всеобщую стачку, охватившую около 200 тыс. рабочих. Она показала образцы интернационального сплочения русских, украинцев, грузин, азербайджанцев, армян, рабочих других национальностей. В Киеве, Екатеринославе, Одессе, Николаеве, Батуме произошли столкновения демонстрантов с войсками и полицией. Министр внутренних дел Плеве требовал от местных властей любой ценой восстановить нарушенное стачкой железнодорожное движение - «если надо, то и по трупам».

Под влиянием подъема рабочего движения усилилась борьба крестьян за землю.

Студенческая демонстрация у Казанского собора в Петербурге. Фотография. 1902 г.

За первое пятилетие XX в. произошло 670 крупных крестьянских выступлений, причем половина их в одном 1902 году, главным образом на Украине, в Поволжье, Грузии. Только в Харьковской и Полтавской губерниях было разгромлено более 80 помещичьих имений.

Восстания крестьян жестоко подавлялись царскими властями. «Крестьянское восстание было подавлено,- писал В. И. Ленин,- потому что это было восстание темной, несознательной массы, восстание без определенных, ясных политических требований, т. е. без требования изменить государственные порядки. Крестьянское восстание было подавлено, потому что оно было неподготовлено. Крестьянское восстание было подавлено, потому что у деревенских пролетариев не было еще союза с городскими пролетариями» (В. И. Ленин, К деревенской бедноте, Соч., т. 6, стр. 385-386.). Однако, несмотря на поражение, крестьянское движение способствовало дальнейшему нарастанию революционного кризиса в стране. В этот период революционная социал-демократия предпринимала первые шаги по развертыванию агитационной и организационной работы среди крестьян: создавались социал-демократические кружки и группы в деревне, распространялись прокламации.

Борьба народных масс пробуждала все слои общества, недовольные царизмом, страдавшие от политического бесправия и полицейского произвола. Новый подъем переживало студенческое движение. Слова обошедшей всю Россию «Песни о буревестнике» Максима Горького - «Скоро грянет буря!» - ярко отражали общественное настроение.

Давление снизу, со стороны масс, ускорило политическую консолидацию ли-; беральной буржуазии. С 1902 г. начал выходить за границей журнал «Освобождение» под редакцией П. Б. Струве, ставивший своей задачей объединение оппозиционных сил. В 1903 г. и в начале 1904 г. оформились первые политические буржуазно-либеральные организации - «Союз земцев-конституционалистов» и «Союз освобождения». Экономические интересы буржуазии требовали ликвидации наиболее вопиющих остатков крепостничества. Но либералы хотели уничтожить эти пережитки путем постепенных реформ и уступок со стороны царизма и помещиков. Буржуазия была недовольна самодержавием и добивалась участия в управлении страной, но в то же время боялась революции и стремилась занять руководящую роль в нараставшем народном движении, чтобы ввести его в «мирные рамки». Этим определялась и тактика революционной социал-демократии по отношению к буржуазно-либеральному движению: использовать оппозиционное настроение буржуазии для ослабления самодержавия и вместе с тем последовательно разоблачать ограниченность и своекорыстие либерализма.

Репрессии и насилия являлись для царизма главным средством подавления революционного движения. Вместе с тем царизм пытался испробовать и новые для него методы. Чтобы разложить изнутри рабочее движение, царские власти создавали монархические «рабочие» организации, получившие название зубатовских - по имени их инициатора, начальника московской тайной полиции полковника Зуба-това. Но «полицейский социализм» смог обмануть, и то не надолго, лишь крайне узкую прослойку наиболее отсталых, полуремесленных рабочих. Не принесли ожидаемого результата и попытки правительства приглушить недовольство в деревне с помощью таких ограниченных и запоздалых мер, как отмена телесных наказаний крестьян или упразднение круговой поруки. Пойти же на что-либо большее реакционные помещики не хотели. В борьбе отдельных группировок правящего лагеря по вопросам как внутренней, так и внешней политики победила наиболее консервативная, дворцовая клика. Слывшему либералом министру финансов Витте была дана отставка. Руководящее положение в правительстве приобрел Плеве - ярый реакционер, вдохновитель нового похода против национальных окраин, один из самых активных сторонников дальневосточной авантюры царизма (в июле 1904 г. Плеве был убит эсером-террористом Егором Сазоновым).

Русско-японская война. Канун революции

Назревание революционного кризиса в стране было ускорено русско-японской войной. Военные поражения с особенной остротой вскрыли гнилость царизма. «Маленькая победоносная война», к которой призывали реакционеры, чтобы предотвратить «беду внутри России», привела лишь к дальнейшему падению престижа царизма.

Буржуазия была напугана развитием событий. Шовинистические настроения первых месяцев войны сменились в либеральных кругах, особенно после падения Порт-Артура, ростом недовольства. Правительство прибегло к маневру, сделав несколько пустых, декларативных заявлений о своем доверии к «зрелым общественным силам» и слегка смягчив полицейские ограничения деятельности либералов. В стране развернулась «банкетная кампания» - поток петиций и речей, в которых земцы-либералы призывали правительство заключить мир и вступить пока не поздно на путь конституционных реформ.

Меньшевики предлагали рабочим принять участие «в банкетной кампании», уверяя, что это подтолкнет либеральную буржуазию к более активным действиям. Против меньшевистского плана решительно выступили большевики во главе Щ В. И. Лениным. Они указывали, что ограничивать рабочее движение манифестациями в поддержку либералов, значит отвлекать пролетариат от его главной задачи - подготовки к открытым революционным боям. Большевики стояли за поражение царизма в русско-японской войне, ибо оно облегчало его свержение, ускоряло революцию. Это была подлинно патриотическая и интернационалистская позиция, отвечавшая кровным интересам рабочего класса, всего народа.

Рост стачечной борьбы, усиление антивоенных настроений в деревне и армии свидетельствовали о приближении революции. В конце 1904 г. всеобщая стачка нефтяников Баку, проходившая под руководством большевиков, закончилась победой - заключением первого в истории рабочего движения в России коллективного договора рабочих с нефтепромышленниками. Бакинцы были поддержаны забастовками солидарности в Петербурге и других городах.

Колыбелью революции явился пролетарский Петербург. Рабочие столицы развернули в 1904 г. активную борьбу за улучшение своего экономического положения. Опасаясь, что одни репрессии не остановят рабочего движения, правительство снова прибегло к «полицейскому социализму», но уже в более замаскированном виде.

При поддержке властей священник Гапон организовал «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» с отделениями на крупнейших предприятиях столицы. Задачей этой организации было мирное урегулирование конфликтов с предпринимателями, предотвращение революционных выступлений, укрепление среди наименее сознательной, недавно вышедшей из деревни части пролетариата наивной веры в «царя-батюшку», который защитит свой народ от «бар». То, что не удалось жандармскому полковнику Зубатову, царские сановники надеялись осуществить при помощи его последователя, облаченного в рясу.

Большевики повели энергичную борьбу против разлагающей деятельности гапоновских организаций. Но силы большевиков в столице были невелики, к тому же социал-демократические организации ослабляло раскольническое поведение меньшевиков. Между тем ход событий вел к открытому столкновению пролетарской массы с самодержавием.

2. От «Кровавого воскресенья» к декабрьскому вооруженному восстанию

9 января - начало революции

3 января 1905 г. началась забастовка рабочих крупнейшего в Петербурге Путиловского завода. Она тотчас же перекинулась на другие предприятия и к 8 января приобрела всеобщий характер. Под влиянием большевиков рабочие выдвигали не только экономические, но и политические требования.

Видя полную невозможность прекращения движения и боясь утратить свое влияние на отсталые слои рабочих, Гапон при поощрении полицейских властей решил организовать шествие рабочих к Зимнему дворцу для вручения царю петиции о насущных нуждах народа. Причудливо соединились в этом документе патриархальные иллюзии и растущее революционное настроение, просьбы к царю и общедемократические требования, осуществление которых было возможно лишь в результате пооеды над самодержавием: созыв Учредительного собрания, немедленное установление демократических свобод, 8-часовой рабочий день, амнистия борцам за свободу народа, «прекращение войны по воле народа». «Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу...» - в этих заключительных словах петиции звучала глухая угроза.

Большевики, выступая на заводах и фабриках, на собраниях отделений гапо-новского общества, объясняли рабочим бесплодность и опасность задуманного Га-ионом шествия. 8 января Петербургским комитетом РСДРП была издана прокламация «Ко всем петербургским рабочим», предупреждавшая рабочих, что от царя нельзя ждать свободы. «Такой дешевой ценой, как одна петиция, хотя бы и поданная попом от имени рабочих, свободу не покупают. Свобода покупается кровью, свобода завоевывается с оружием в руках, в жестоких боях».

Правящая клика решила устроить кровавую расправу над мирной манифестацией, надеясь задавить рабочее движение, пока оно не вылилось в революцию. Николай II передал власть в столице военному командованию.

Расстрел демонстрантов на Дворцовой площади 9 января 1905 г. Фотография.

Главная роль в «подавлении беспорядков» отводилась гвардии, которую усилили другими войсковыми частями Петербургского округа. В заранее установленных пунктах были сосредоточены 20 батальонов пехоты и свыше 20 кавалерийских эскадронов. Вечером 8 января группа писателей и ученых при участии Горького обратилась к министрам с требованием предотвратить расстрел рабочих, но ее не хотели слушать.

В воскресенье 9 января (22 января по новому стилю) до 150 тыс. человек двинулись из рабочих предместий к Зимнему дворцу. Многие несли иконы, царские портреты. У Нарвских ворот, Троицкого моста и в других местах, путь шествию был прегражден полицией и отрядами кавалерии, которые встретили рабочих ружейными залпами. Лишь части демонстрантов удалось пробиться на Дворцовую площадь. Выстроенные здесь войска открыли по ним прицельный огонь. В этот день было убито свыше тысячи и ранено несколько тысяч человек.

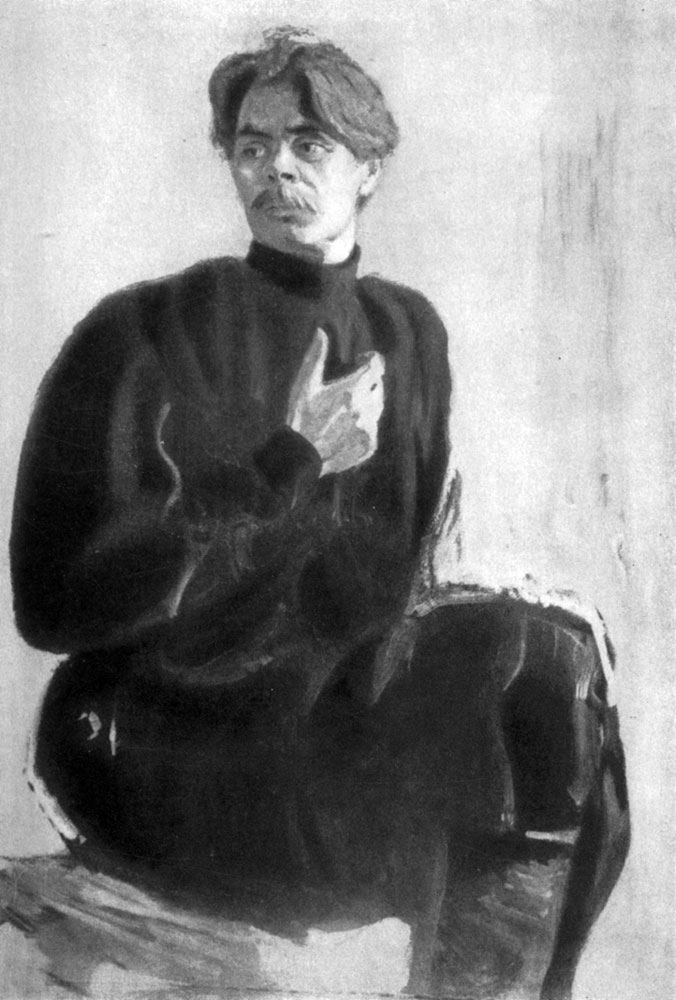

А.М. Горький. Портрет работы В.С. Серова. 1905 г.

Для рабочего класса события 9 января явились суровым историческим уроком. На Дворцовой площади была расстреляна вера народа в царя. «Рабочий класс получил великий урок гражданской войны,- писал В. И. Ленин в большевистской газете «Вперед»,- революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни» (В. И. Ленин, Начало революции в России, Соч., т. 8, стр. 77.).

Лозунги социал-демократов - «Долой самодержавие!» и «К оружию!» - были на устах сотен и тысяч людей. Уже 9 января вспыхнули вооруженные столкновения. Рабочие захватывали оружейные магазины и склады, разоружали полицию. На Васильевском острове были воздвигнуты первые баррикады.

Весть о расстреле рабочих у Зимнего дворца вызвала возмущение во всей стране. Повсюду происходили стачки протеста. История России еще не знала такого бурного подъема рабочего движения. В течение января 1905 г. число бастующих составило 440 тыс.- больше, чем за все предыдущее десятилетие. В некоторых крупных пролетарских центрах - Риге, Варшаве, Лодзи, Ревеле (Таллине) - стачки сопровождались кровопролитными схватками с войсками и полицией.

Постройка баррикад на Васильевском острове в Петербурге. Гравюра. 1905 г.

Возобновились крестьянские выступления. Революционный почин принадлежал крестьянам центрально-черноземных губерний - Курской и Орловской и прилегающей к ним Черниговской губернии, где крестьянское движение вылилось в массовый разгром и поджоги помещичьих усадеб.

III съезд РСДРП. Тактика большевиков в революции

Начало революции показало с особой остротой необходимость сплочения социал-демократических организаций и вооружения их марксистской тактикой. Осуществление этой задачи осложнялось тем, что вскоре после II съезда меньшевикам удалось захватить больщинство в центральных органах партии - в Центральном комитете и в редакции газеты «Искра». На сторону оппортунистов перешел Плеханов, отступивший от правильных позиций, которые он занимал на съезде. Большевики с декабря 1904 г. стали издавать в Женеве свой орган «Вперед» и развернули подготовку к новому съезду партии.

III съезд РСДРП состоялся в апреле 1905 г. в Лондоне. На нем было представлено подавляющее большинство местных партийных организаций, которые поддержали большевиков.

Съезд определил политику и тактику партии в развернувшейся революции. В основе их лежала идея гегемонии пролетариата. Обобщая боевой опыт трудящихся России, съезд указал на особую роль политических стачек как важнейшего средства втягивания масс в борьбу и доведения ее до всенародного вооруженного восстания. Наряду с неустанной пропагандой идеи восстания партийные организации должны были принять самые энергичные меры и к его непосредственной военно-технической подготовке. Цель восстания - свержение царизма и создание временного революционного правительства, которое явится органом революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства.

III съезд партии принял решение «О поддержке крестьянского движения», в котором призвал крестьян к отказу от подчинения царским властям и к организации революционных крестьянских комитетов для проведения демократических преобразований в деревне - вплоть до конфискации земель помещиков, государства, церкви, монастырей и так называемых удельных земель (принадлежавших дому Романовых).

Тактические лозунги съезда были направлены на то, чтобы сломить до конца сопротивление самодержавия и парализовать неустойчивость либеральной буржуазии, изолировав ее от народных масс. Большевики исходили при этом из глубокой противоположности интересов пролетариата и революционного крестьянства интересам буржуазии, которая в силу своего классового положения была заинтересована в том, чтобы не допустить окончательной победы революции, сохранить монархию как «дубинку» против трудящихся.

В противовес съезду партии меньшевики созвали в это же время в Женеве свою конференцию. Ее резолюции обнаружили всю глубину разногласий между оппортунистами и революционным крылом РСДРП. Меньшевики догматически переносили на Россию начала XX в. схему буржуазных революций XVIII-XIX вв., исторический опыт которых они к тому же неправильно оценивали. Поскольку революция буржуазная, заявляли меньшевики, ее гегемоном неизбежно станет буржуазия, которая поведет за собой крестьянство; задача пролетариата «двигать вперед буржуазную демократию», ни в коем случае не отпугивая ее. Оппортунистическая линия меньшевиков обрекала пролетариат на роль бессильного придатка либеральной буржуазии и тем самым вела к поражению революции.

Развернутую критику позиции меньшевиков и глубокое обоснование большевистской тактики дал В. И. Ленин в труде «Две тактики социал-демократии в демократической революции» и других работах 1905 года.

Впервые сформулированные Марксом и Энгельсом положения о вооруженном восстании и революционной власти, о непрерывной революции Ленин творчески развил на основе уроков классовых битв новой исторической эпохи. То, что основоположники марксизма выдвигали в 1848-1849 гг. в качестве первоочередной задачи пролетариата - из левого крыла демократии превратиться в самостоятельную политическую силу, организовать собственную партию,- для России кануна ее революции было уже совершившимся фактом. Теперь пролетариат, объединив вокруг себя крестьянство, мог оказать решающее воздействие не только на ход, но и на результат буржуазно-демократической революции. Своеобразие русской революции заключалось именно в том, что ее полная победа не могла уже быть победой буржуазии и, напротив, могла быть только победой народа - пролетариата и крестьянства.

Ленин учел эти глубокие исторические перемены и обогатил марксистскую теорию, стратегию и тактику новым, имевшим громадное будущее положением о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства. С исключительной силой он обосновал для революции нового типа необходимость дополнить действия масс! действиями новой, революционной власти, опирающейся на вооруженный народ.

«Долгая эпоха политической реакции, царящей в Европе почти беспрерывно со времен Парижской Коммуны,- писал В. И. Ленин,- слишком сроднила нас с I мыслью о действии только «снизу», слишком приучила нас наблюдать борьбу только оборонительную. Мы вступили теперь, несомненно, в новую эпоху; начался период политических потрясений и революций. В такой период, какой переживается Россией, непозволительно ограничиваться старым шаблоном» (В. И. Ленин, Две тактики социал-демократии в демократической революции, Соч., т. 9, стр. 16.).

Вместе с тем Ленин с гениальной прозорливостью наметил перспективы дальнейшего развития революции в России после победы над царизмом. «...От революции демократической,- писал В. И. Ленин,- мы сейчас же начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полпути» (В. И. Ленин, Отношение социал-демократии к крестьянскому движению, Соч., т. 9, стр. 213.).

Разработанная В. И. Лениным теория революции вооружила партию и рабочий класс ясной перспективой в борьбе против царизма и капитализма. Это был новый, громадной важности шаг в развитии марксистской мысли.

Подъем революционной борьбы летом 1905 г. Восстание на броненосце "Потемкин"

Новая волна революционного движения поднялась летом 1905 г. В политических стачках, связанных с празднованием 1 мая, приняло участие до 220 тыс. человек. Большим размахом и организованностью отличалась стачка 70 тыс. рабочих-текстильщиков Иваново-Вознесенска, продолжавшаяся два с половиной месяца.

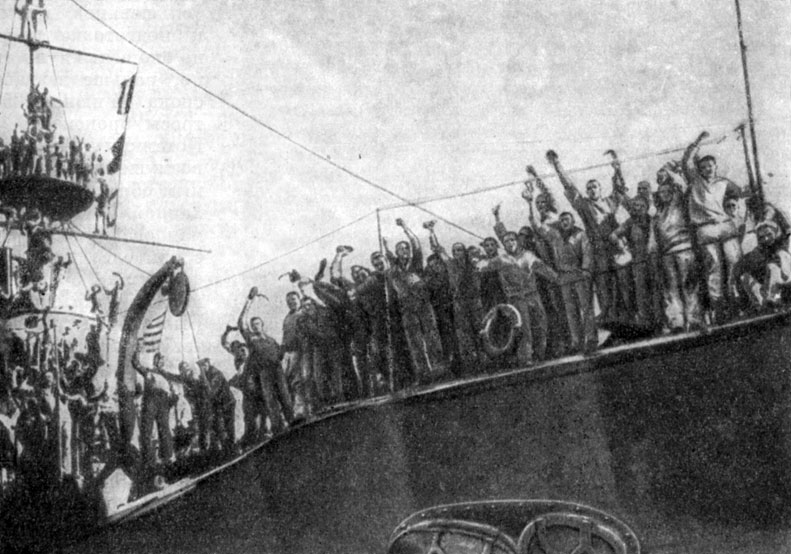

Митинг на броненосце «Князь Потемкин Таврический». Фотография. Июнь 1905 г.

Для руководства ею был избран Совет уполномоченных-один из первых советов рабочих депутатов в России; деятельность Совета направлялась большевистским Северным комитетом РСДРП.

В июне 1905 г. массовые стачки и многотысячные демонстрации в Лодзи переросли в восстание. Три дня в городе происходили уличные и баррикадные бои с царскими войсками. Рабочие, главным оружием которых были лишь камни и плиты из мостовых, понесли огромные жертвы. В знак протеста против кровавой расправы над лодзинскими рабочими забастовали рабочие Варшавы и других городов.

Массовый характер приобретало крестьянское движение. Усиливалось недовольство в армии и особенно во флоте, рядовой состав которого включал в себя немало бывших рабочих, проникшихся революционными идеями.

Летом 1905 г. социал-демократическая организация Черноморского флота (в состав ее руководящего органа входил ряд большевиков) приступила к подготовке восстания, но оно вспыхнуло стихийно, раньше назначенного срока. 14 июня 1905 г. матросы броненосца «Князь Потемкин Таврический», возмущенные бесчеловечным обращением и неслыханной жестокостью командования, расправились с наиболее ненавистными офицерами и подняли на корабле красный флаг. Был избран судовой комитет во главе с минным машинистом Матюшенко. Восставший броненосец в сопровождении присоединившегося к нему эскадренного миноносца №267 прибыл в Одессу, охваченную в этот момент всеобщей стачкой. Существовала реальная возможность объединения сил рабочих и матросов, однако она осталась неиспользованной. Одесская социал-демократическая организация, в которой большую роль играли меньшевики, проявила колебания и пассивность. Не было единства и у потемкинцев.

Решающие события произошли 17 июня. Против самого мощного броненосца был направлен почти весь Черноморский флот, получивший приказ захватить или потопить «Потемкин».

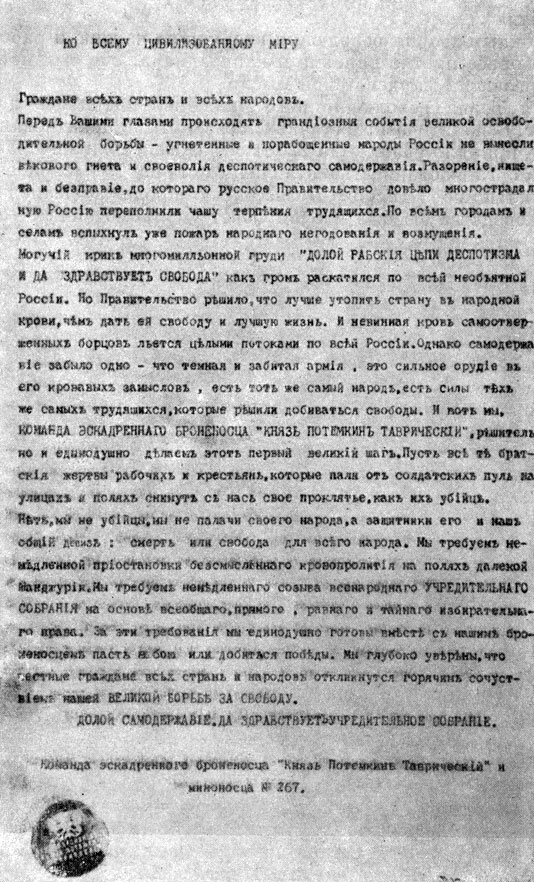

Воззвание команд броненосца «Потемкин» и миноносца № 267 - «Ко всему цивилизованному миру».

Восставшие смело направили свой корабль навстречу эскадре и дважды прорезали ее строй. Матросы открыто приветствовали потемкинцев. Боясь восстания на других кораблях, командование поспешило увести их в море. Один из броненосцев - «Георгий Победоносец» - присоединился к восставшим, по был посажен на мель изменником унтер-офицером, которому матросы доверили командование. Через одиннадцать дней после начала восстания потемкинцы, израсходовав запасы угля и продовольствия, сдали корабль румынским властям в Констанце.

Восстание черноморских матросов, открыто заявивших «всему цивилизованному миру» о своем единстве с революционным народом, имело огромное политическое значение. Оно свидетельствовало, что царизм начинает терять свою военную опору. «...Броненосец «Потемкин» остался непобежденной территорией революции и, какова бы ни была его судьба, перед нами налицо несомненный и зна-менательнейший факт: попытка образования ядра революционной армии», - писал в те дни В. И. Ленин (В. И. Ленин, Революционная армия и революционное правительство, Соч., т. 8, стр. 525.).

Нарастающий подъем революции обострил политический кризис в стране. Либеральная оппозиция все более открыто выступала против царского правительства. Даже крупные капиталисты провозглашали себя сторонниками народного представительства. «Мы не можем удержать бурю, но во всяком случае мы должны постараться предотвратить слишком большое потрясение»,- откровенно объяснял один из либералов причину «полевения» буржуазии. В свою очередь европейские правительства, опасаясь дальнейшего углубления революции, оказывали давление на царизм в пользу немедленного заключения мира между Россией, и Японией.

Заключение Портсмутского мира облегчило царизму борьбу с революцией. Незадолго до этого царское правительство, надеясь привлечь на свою сторону либеральную буржуазию, а с ее помощью и крестьянство, объявило (6 августа 1905 г.) о создании Государственной думы. Избирательный закон, подготовленный министром внутренних дел Булыгиным, обеспечивал абсолютное большинство мест в ней помещикам и крупной буржуазии. Рабочие и значительная часть городской мелкой буржуазии были лишены избирательных прав, как не обладавшие установленным имущественным цензом, а сельскохозяйственные рабочие - как не имевшие земельной собственности. Выборы должны были быть многостепенными. Думе предоставлялись лишь права законосовещательного органа. Либеральная буржуазия была готова удовлетвориться даже этими ничтожными уступками. Меньшевики, играя на руку либералам, предлагали участвовать в избирательной кампании.

Большевики выдвинули тактику активного бойкота «булыгинской думы», рассматривая бойкот как средство дальнейшего развития революции, изоляции либералов и привлечения крестьянства, демократических слоев города на сторону пролетариата. Жизнь доказала правильность большевистской тактики. Борьба за срыв «булыгинской думы» вылилась во всероссийскую политическую стачку.

К концу 1905 г. революция достигла высшей точки своего развития. В октябре - декабре в стачечном движении участвовало в полтора раза больше рабочих, чем в начале революции, причем особенно сильно возросло число участников политических стачек.

В первых рядах революционной борьбы выступал пролетариат Москвы. Движением руководил Московский комитет РСДРП. Стачка типографских рабочих, начавшаяся 19 сентября, в течение нескольких дней переросла в общегородскую политическую стачку. Большую роль играли возникшие в ходе борьбы профессиональные организации. 24-25 сентября на улицах Москвы произошли кровавые столкновения рабочих с полицией. Сентябрьская битва московских рабочих явилась прологом к новым событиям, охватившим всю Россию.

Всеобщая политическая стачка в октябре 1905 г.

6 октября забастовали рабочие мастерских Московско-Казанской железной дороги. 7 октября стачка охватила большинство дорог Московского узла, а спустя пять дней - четырнадцать крупнейших железных дорог страны общим протяжением в 40 тыс. км. Важнейшими требованиями железнодорожников были установление 8-часового рабочего дня и немедленный созыв Учредительного собрания на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права. Почин железнодорожников подхватили рабочие фабрик и заводов. Вслед за Москвой и Петербургом стачка распространилась на самые отдаленные районы страны. Бастовали все отряды пролетариата - промышленные рабочие, работники городского хозяйства, почтальоны и телеграфисты, приказчики магазинов, домашняя прислуга и др. Во всероссийской стачке участвовало не менее 1 млн. 750 тыс. только фабрично-заводских и железнодорожных рабочих и служащих. Жизнь страны была парализована. Закрылось большинство учреждений. К движению примкнули мелкие чиновники и демократическая интеллигенция. Аудитории университетов превратились в места массовых революционных митингов.