|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://ttolk.ru/?p=6821

20.09.2011  Экономической основой сталинского СССР, который сейчас культивирует в РФ госпропаганда, являлась сверх-эксплуатация села. По уровню экономического и административного прессинга это были самые тяжелые времена для русских крестьян. Блог Толкователя просуммировал общие повинности советских «аграриев». В конце 20-х годов прошлого века свыше 80% населения СССР проживало в сельской местности, с учетом малых городов – до 90%. Практически все они в сталинском СССР были превращены в нечто среднее между государственными рабами-илотами, как в древней Спарте, и позднеримскими колонами, отбывающими бесчисленное количество экономических, трудовых и прочих повинностей. Выкачивание средств из русской деревни большевики прекратили лишь в 60-70-х годах прошлого века (когда были разработаны нефтегазовые и рудные месторождения Сибири), а паспорта колхозники получили окончательно лишь к концу 70-х – началу 80-х годов XX века. В 90-х – начале 2000-х годов в РФ небольшими тиражами были выпущены несколько монографий и сборников документов о реальной жизни сталинской деревни. Одним из таких изданий была работа РАН и Вологодского пединститута «Повинности российского крестьянства в 1930-1960-х годах» М.А. Безнина, Т.М. Димони и Л.В. Изюмовой, изданная в 2001 году (скачать ее можно здесь). По мнению авторов, советское крестьянство фактически жило в условиях государственного феодализма, отдавая оброк – госпоставки (отменены лишь в 1958 году), отрабатывая барщину (регулируемый минимум отработки), который исчез лишь к концу 60-х годов, и выплачивая денежные налоги.  Как пишут ученые, созданная коммунистами в 30-х годах прошлого века система сверх-эксплуатации русского крестьянства условно делилась на три части: - отработочная повинность; - натурально-продуктовая повинность; - денежная повинность. Отработки Каждый советский крестьянин был обязан отработать определенный минимум «трудодней» как в колхозе, так и на общественных работах. В трудовую повинность также включались вполне себе средневековые «обязательства» по гужевым, строительным отработкам, работе на лесоповале, ремонте дорог и так далее. В 1939 году постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР было определено, что обязательный годовой минимум трудодней для женщин в возрасте от 16 до 55 и мужчин от 16 до 60 лет в колхозах устанавливается в размере 60-100 в год. В 40-50-х годах этот минимум был увеличен и к моменту смерти Сталина составлял уже усреднено 150 трудодней в год для женщин и 200 – для мужчин. Окончательно такая система принудительных отработок исчезла лишь в 1969 году, когда колхозникам была гарантирована зарплата не реже 1 раза в месяц. Колхозникам за трудодни полагалось, конечно, некоторое вознаграждение, однако его размер обычно был весьма и весьма низким, а часто они вовсе не оплачивались (об этом на примере ряда колхозов в сталинской России блог Толкователя рассказал ранее). К примеру, из оплаты трудодней колхозников, работавших возчиками на лесозаготовках, до 50% забирал себе колхоз. Зимой 1940-1941 годов на лесозаготовках трудилось до 1 миллиона советских крестьян. Ряд отработок был бесплатным. Так, в сталинской России каждый колхозник с 30-х годов должен был отработать 6 дней в году на строительстве и ремонте местных дорог (единоличники – 12 дней). Эта повинность была отменена лишь в 1958 году. В 1933-1937 годах всего на строительство и ремонт дорог было мобилизовано 79 миллионов человек, а также 161 тысяча автомобилей и 35 тысяч тракторов. Натуральный оброк В 1932-1933 годах советские колхозники получили «обязательства» по государственным поставкам. Как правило, это был перечень видов сельскохозяйственной продукции, которые производили колхоз и личные подворья крестьян. С 1934 года размер поставок с дворов крестьян-единоличников и колхозников был уравнен, а с 1940 года в стране был введен погектарный принцип исчисления обязательных поставок с колхозов, который затем распространился и на приусадебные участки крестьян. Уровень оброка в сталинском СССР в ходе его истории неуклонно повышался. Если в 1940 году колхозный двор был обязан сдать в год 32-45 килограммов мяса (единоличники – от 62 до 90 килограммов), то в 1948 году – уже 40-60 килограммов мяса. По молоку обязательные поставки выросли в среднем со 180-200 литров до 280-300 литров в год. В 1948 году колхозный двор также был обязан сдавать ежегодно от 30 до 150 куриных яиц. Госпоставки также регламентировали количество шерсти, картофеля, овощей и т.п. продуктов с каждого колхозного приусадебного участка. При этом, что немаловажно, от уплаты обязательных поставок, например, по мясу и яйцам, не освобождались дворы, которые не имели мясных животных (это произошло лишь в 1954 году) или кур (их можно было заменить денежными выплатами или иными продуктами). Лишь после смерти Сталина в 1953 году государство снизило объемы таких поставок, в связи с чем советские колхозники на радостях даже сочинили поговорку – «пришел Маленков, поели блинков». Окончательно оброк у советских крестьян был отменен в 1958 году.  Денежная повинность Эти повинности делились на государственные, местные налоги, «добровольно-принудительные» сборы и займы. Самым «древним» в СССР был сельскохозяйственный налог, введенный еще в 1923 году. После «угара» НЭПа, он был приспособлен для новых реалий. Этим налогом облагались все возможные доходы крестьянской семьи в любой сфере. В 1933-1938 годах каждое хозяйство платило в среднем 15-30 рублей в год. С 1939 года твердые ставки сельхозналога были заменены прогрессивной шкалой, что позволило государству постоянно увеличивать его размеры. В среднем размеры налога с вмененного денежного дохода составляли около 7-11%. Такие относительно небольшие, на современный взгляд ставки, не должны вводить в заблуждение – ведь налогооблагаемая база рассчитывалась по придуманной государством «доходности». С началом войны в 1941 году для крестьян была введена дополнительная надбавка к этому налогу в размере 100% от его объема (заменена военным налогом в 1942 году, который составлял от 150 до 600 рублей в год с члена хозяйства). Суть этого налога заключалась в том, что государство устанавливало размер получаемого с подворья объема производства сельскохозяйственной продукции и так называемые расчетные нормы ее доходности. По сути, это был инструмент открытого грабежа крестьян со стороны государства. К примеру, большевики считали в 1940 году, что годовая доходность коровы – 600 рублей. Помимо того, что крестьянин с нее был обязан уплатить натуральный оброк (обязательные госпоставки в виде молока и мяса), а также госзакупки (как правило, это касалось более колхозов, но часто эти сборы платили и сами крестьяне) по мясу и молоку по специально заниженным ценам, он еще должен был выплатить до 50-60 рублей деньгами за нее. В таком свете видно, что ни о каком «малом» давлении налогового пресса говорить не приходится. Как правило, реальное состояние хозяйства крестьян финансовые органы мало волновало. В 1942-1943 годах нормы доходности были увеличены в 3-4 раза, соответственно, вырос объем вмененного сельхозналога. Затем этот налог (точнее, нормы доходности) четырежды возрастали в 1947-1948 годах. Следующее увеличение пришлось на 1950 год. А в 1952 году состоялся апофеоз сталинской налоговой живодерни – налогом были обложены цыплята, новорожденные поросята, телята и ягнята. Кроме того, сельхозналог колхозники были обязаны платить и с продуктов (овощи, картофель), которые им выплачивались в колхозе за трудодни (причем с этих выплат колхоз брал налоги, поэтому получалось как бы двойное налогообложение для каждого агрария). Если в 1940 году расчетная норма доходности коровы, как уже было указано выше, составляла 600 рублей, то в 1948 году – 3500 рублей, свиньи – 300 и 1500 рублей, соответственно, сотки картофельного огорода – 12 и 120 рублей, козы или овцы – 40 и 350 рублей, соответственно. Многие советские крестьяне вынуждены были переходить на содержание так называемых «сталинских коров» – коз, которые в налоговом плане обходились дешевле. Стоит также отметить, что льготы по сельхозналогу, которые имели инвалиды, ветераны войны, нетрудоспособные крестьяне и ряд других категорий советских илотов, во второй половине 40-х годов по большей части были упразднены. Если в 1947 году средний двор в РСФСР в год платил до 370 рублей сельхозналога, то в 1951 году – уже 519 рублей. Необходимо понимать, что продать на колхозном рынке какие-либо продукты, чтобы расплатиться с налогом было непросто – во-первых, из-за снижения цен на продукты, во-вторых, из-за административных и налоговых сложностей. В результате постоянно росло число должников (их задолженность была прощена лишь в 1953-1954 годах). Лишь после смерти Сталина размеры сельхозналога были существенно уменьшены, а к 1965 году они в среднем составили лишь около трети от уровня 1951 года. Помимо этого налога, советские крестьяне были обязаны покупать облигации государственных займов (они выпускались в 1927-1958 годах, СССР их не оплатил, произведя по сути дефолт по этим обязательствам). Кроме того, каждая колхозная семья была обязана уплачивать «добровольные сборы» – так называемое самообложение. В области косвенных сборов сталинский СССР был местом, где мало кто из современных неосталинистов захотел бы жить. Так, крестьяне и даже горожане были обязаны платить налог за рыбалку (что сегодня почему-то возмущает патриотическую общественность, когда с подобными предложениями выступает кто-либо из тандема), налог на холостяков и малодетных, налог на собак, налог на транспортные средства (платить надо было даже за велосипеды) и так далее. Личные подворья крестьян, которые постоянно подвергались урезанию, были самым эффективным поставщиком продуктов в СССР – несмотря на скромную долю в общем фонде сельскохозяйственных земель (не более 5-7%), они давали по обязательным государственным поставкам в 1940 году до 30% всего картофеля в стране, мясу скота и птицы – 25 %, яйцам – 100%, молоку – 26%, шерсти – 22%. В заключение необходимо сказать, что за отказ от выполнения повинностей государству крестьян ожидали как штрафы, так и высылка. Несмотря на декларируемые современными сталинистами и госпатриотами тезисы о якобы бесплатном образовании в СССР, сельские школы (в которых училось абсолютное большинство населения тогдашнего СССР) были обязаны содержать сами колхозники и за свой счет платить довольствие учителям, а также оплачивать учебники и прочие материалы. Это же касалось детских садов (если они вообще были в колхозе), больниц и других учреждений социальной сферы. Иллюстрации Валерия Барыкина Последний раз редактировалось Chugunka; 06.06.2021 в 11:50. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

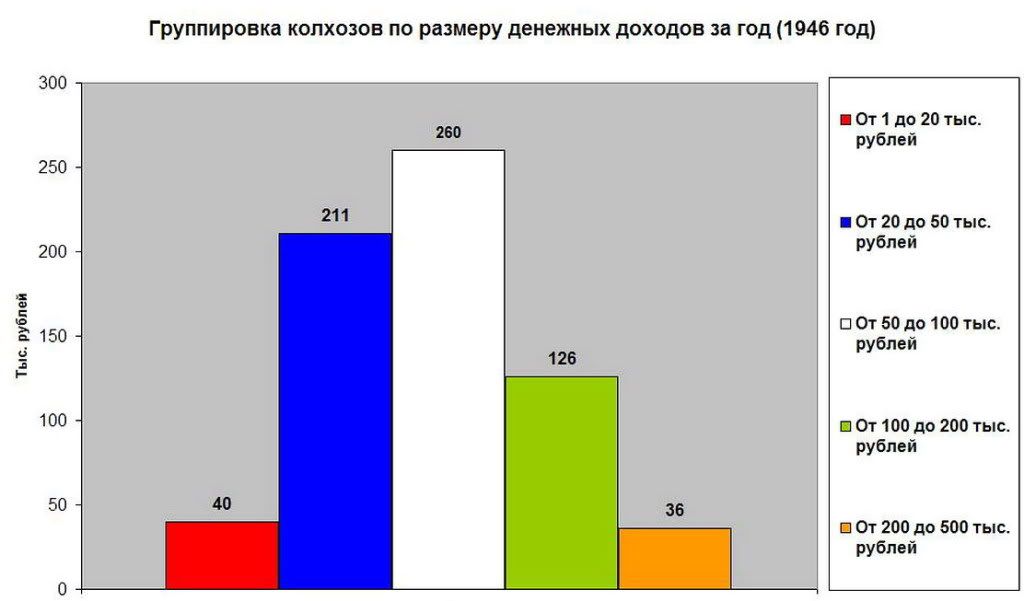

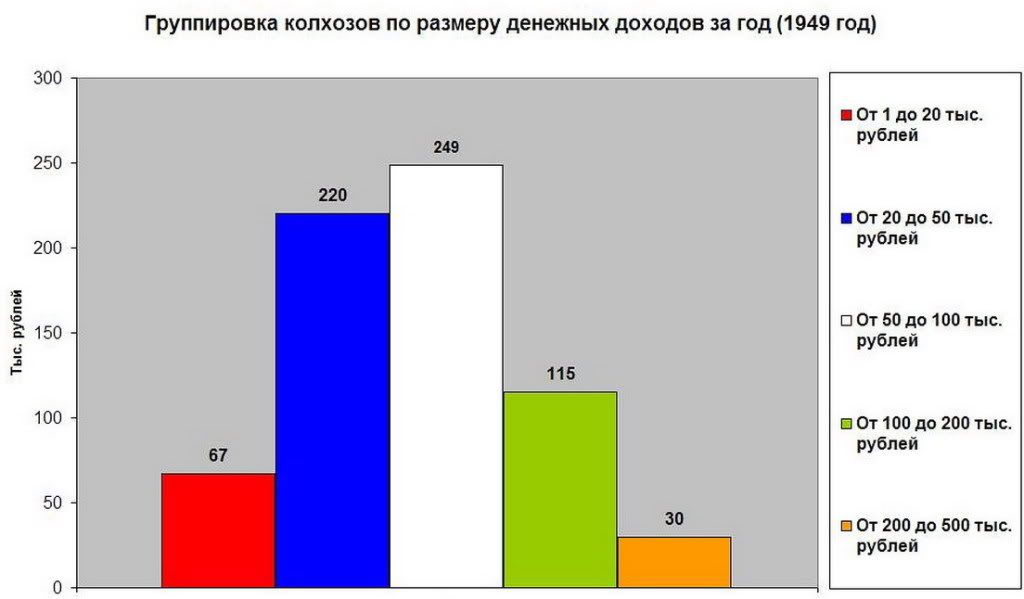

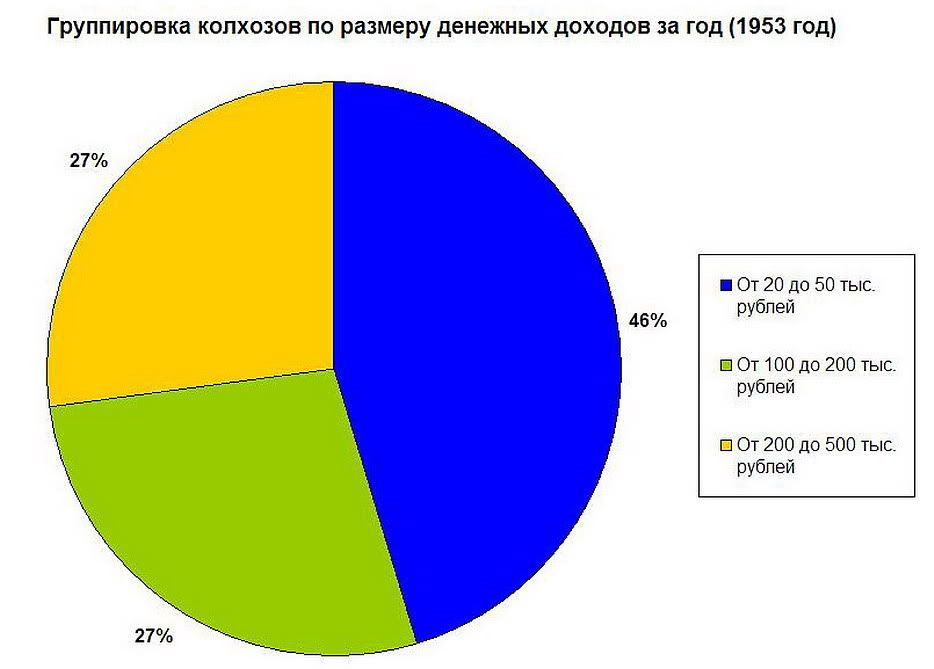

http://ttolk.ru/?p=6839

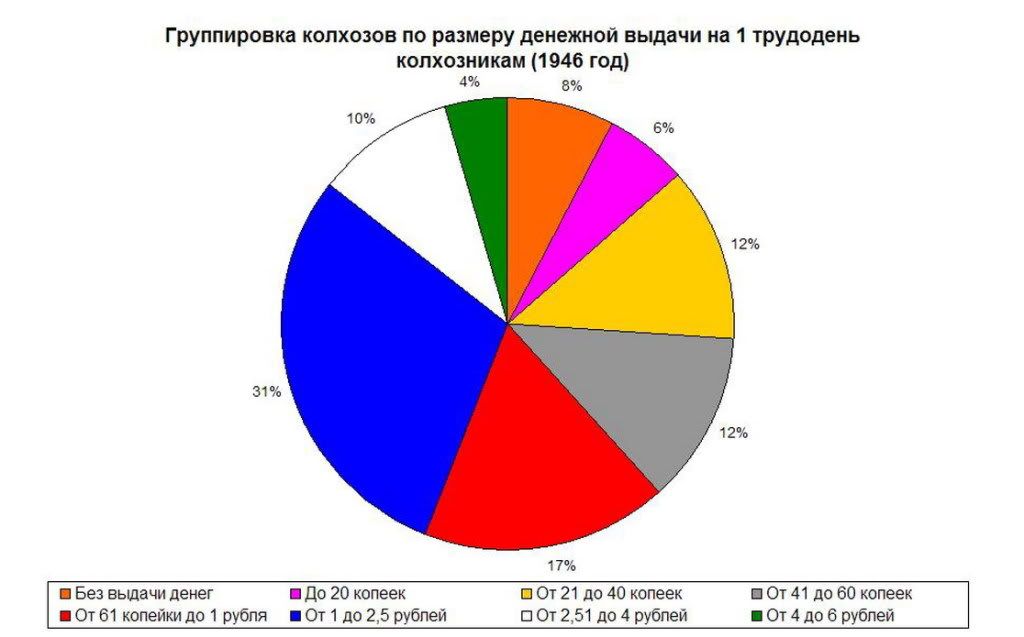

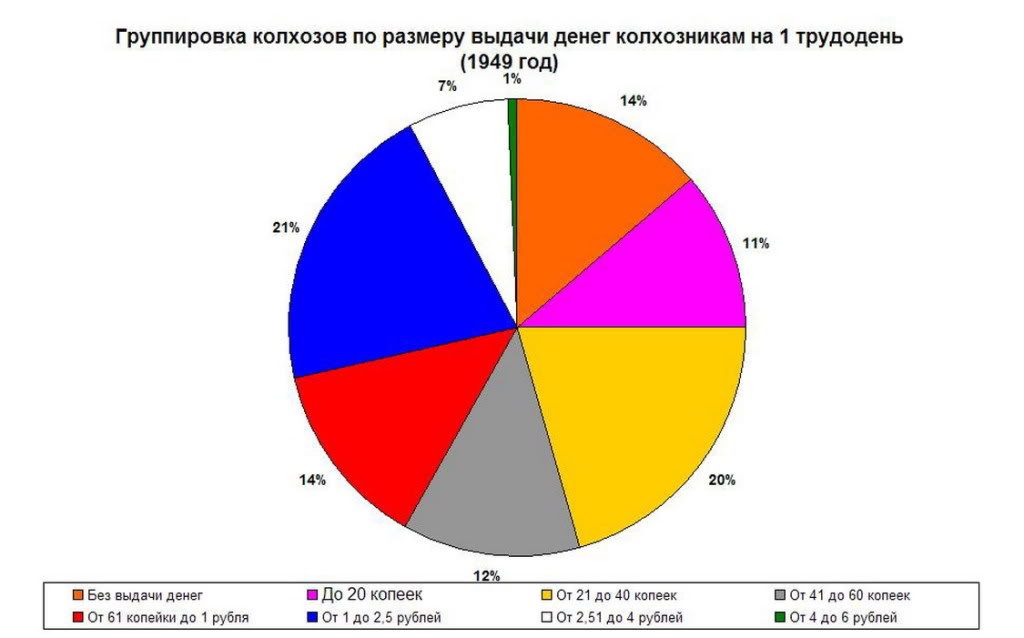

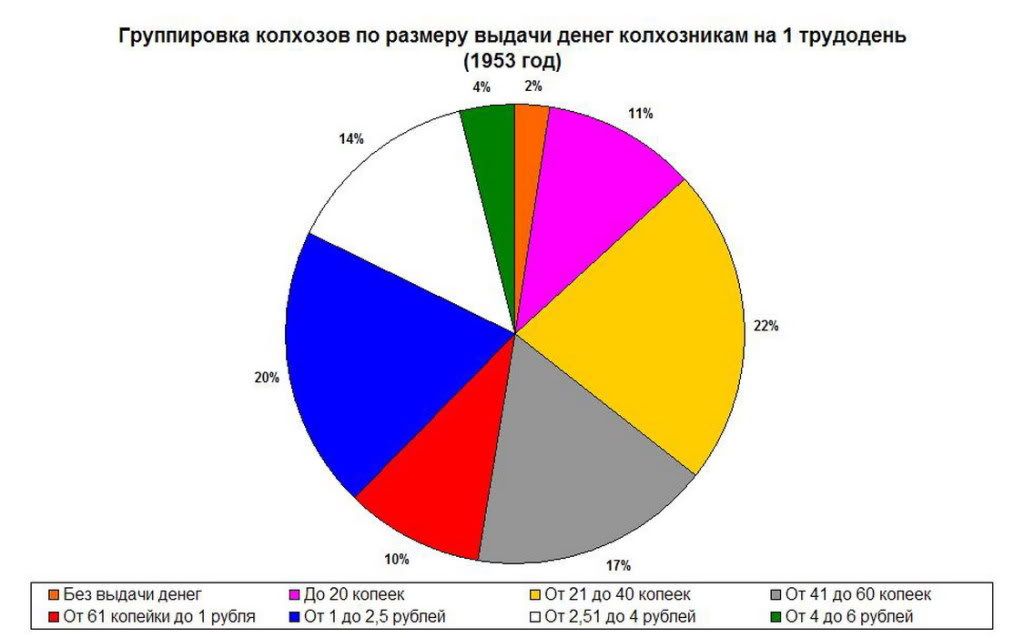

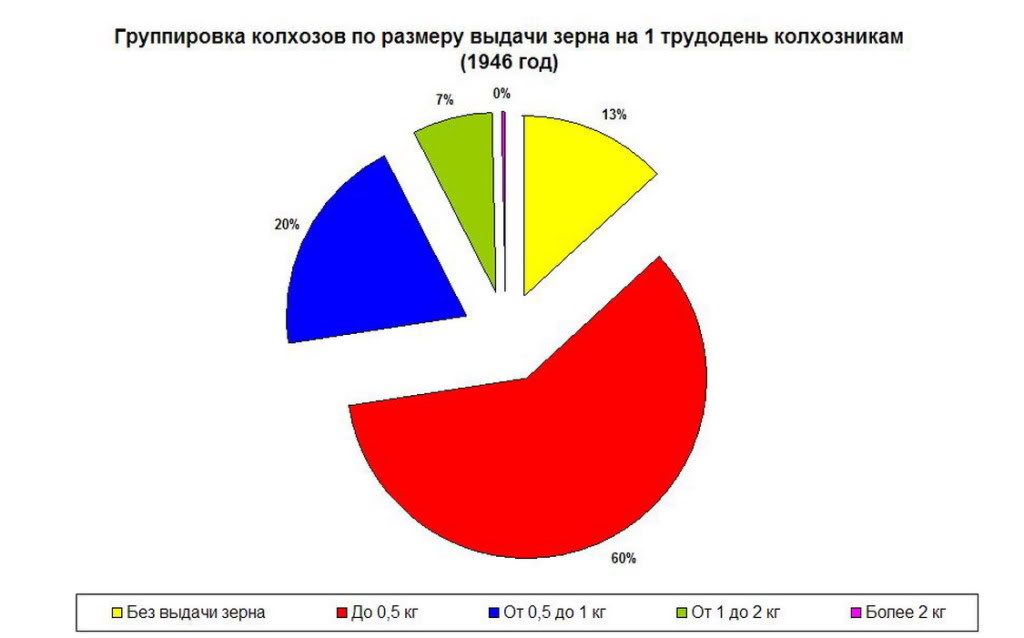

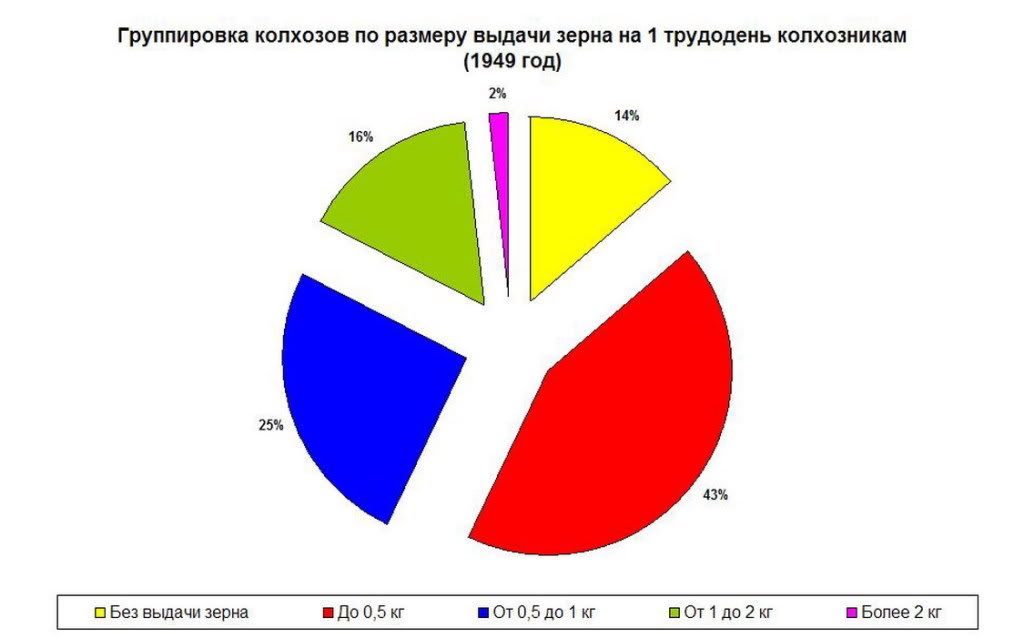

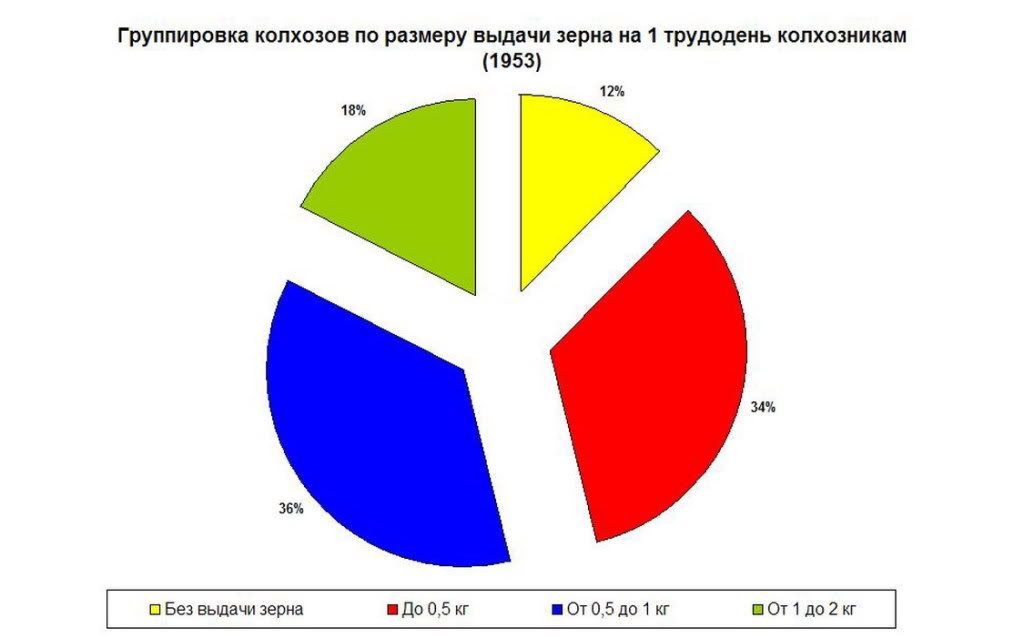

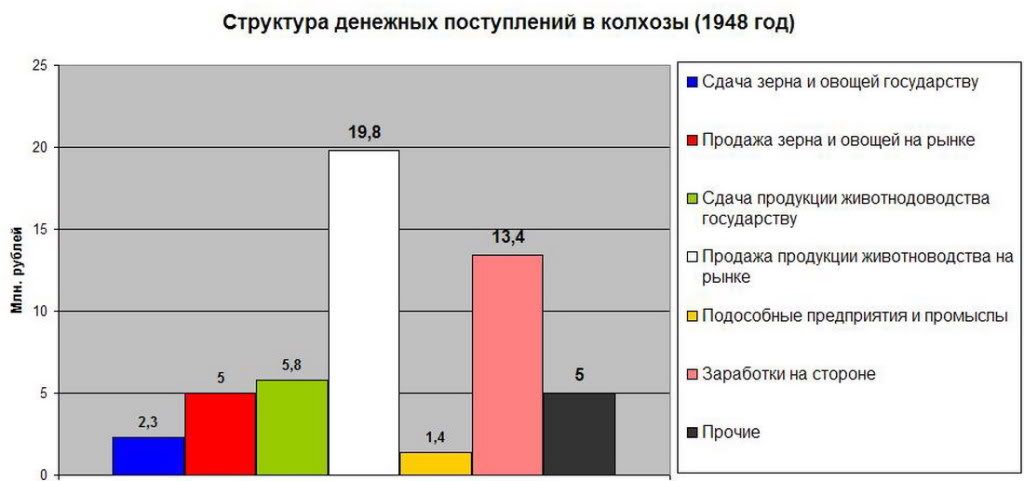

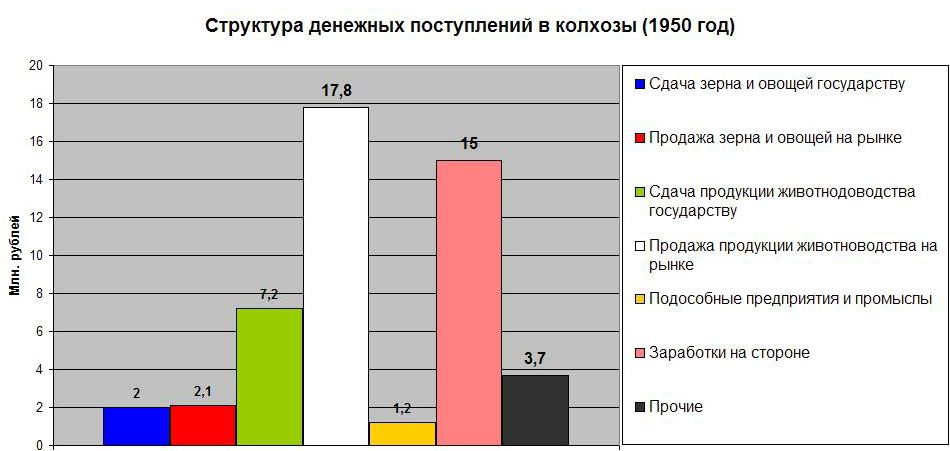

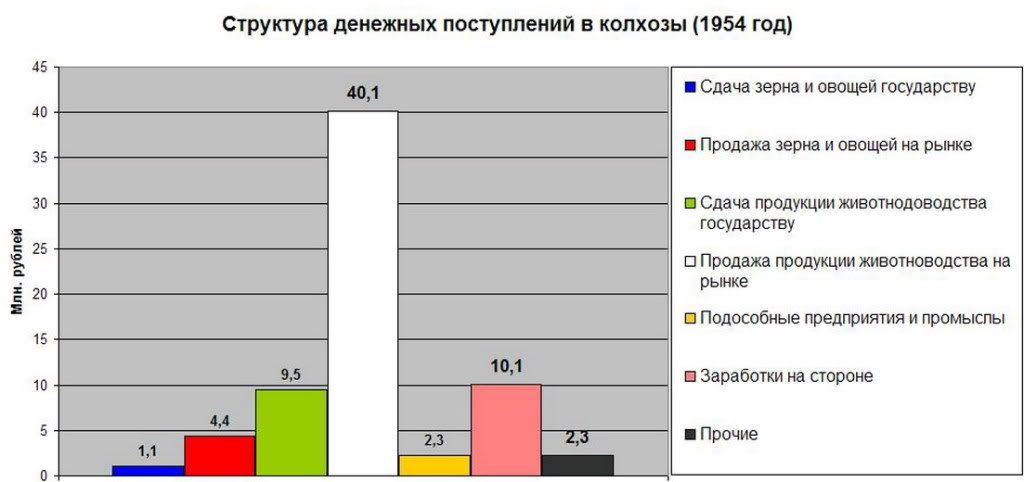

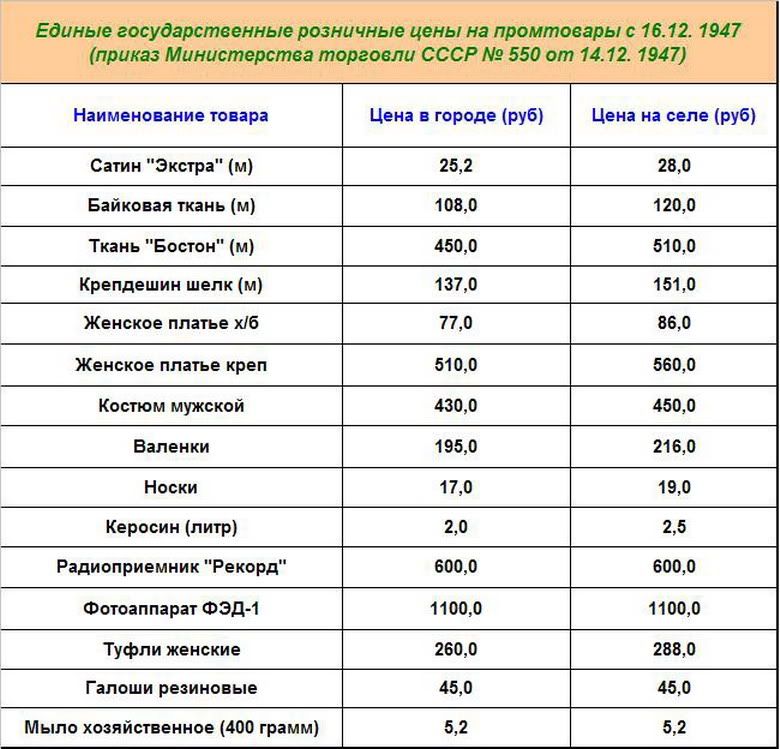

19.09.2011  Советские колхозы при Сталине были разновидностью трудовых концлагерей, откуда их бесправные обитатели пытались вырваться всеми силами. За год труда в таком аду колхозник получал доход в размере менее трети прожиточного физиологического уровня. Блог Толкователя приводит подробный анализ жизни сталинской деревни в 1946-1953 годах. О жизни сталинских крестьян мы подробно расскажем на примере некоторых областей. В частности, на материалах исследования Д.В. Милохина и А.Ф. Сметанина «Коми колхозная деревня в послевоенные годы (1946-1958)» о жизни советских илотов в Коми АССР. Общая информация В 1946 году в Коми АССР числилось 673 колхоза (в 1940 году – 718). К 1950 году их количество снизилось за счет укрупнения до 400, к 1953 году – до примерно 330. В среднем на колхоз приходилось в 1946 году: - 64 двора; - 188 человек наличного населения (250 в 1940 году); - 76 человек трудоспособного населения (114 человек); - 56 человек, принимавших участие в общественном хозяйстве (96); - из них 12 мужчин (37). К 1953 году благодаря укрупнению, средний размер колхоза увеличился до 100 дворов, по наличному населению – до 302 человек, по трудоспособному – 126 человек. Из них 94 человека принимали участие в общественном хозяйстве. Доля мужчин была по-прежнему ниже, чем в 1940 году – 26 человек (по всей вероятности, остальные погибли на войне). Демографически деревня переживала жесткий кризис, в частности, речь шла о сокращении трудовых ресурсов. Общая численность мужчин, работавших в колхозах в 1946-1953 годах снизилась с 10,23 тыс. человек до 8,7 тыс. Лишь к 1958 году численность мужчин достигла 11 тыс. человек, что все равно было ниже показателя 1940 года (26,32 тыс. человек) более чем в 2 раза. При этом существенного роста производительности труда в целом не произошло – она понижалась в зерноводстве и крайне медленно росла в животноводстве. По размеру посевной площади около половины колхозов (46%) имели площадь запашки до 100 гектаров, около 36% имели посевные площади от 100 до 200 гектаров, остальные – от 200 до 300 гектаров. Было также несколько колхозов с площадями от 300 до 700 гектаров. Для растениеводства были характерны низкие показатели урожайности с гектара. По зерновым урожайность колебалась от 3,6 центнеров с гектара (1952) до 5,6 в 1953 году. Урожайность картофеля была также невысокой – от 16,5 центнеров в 1947 году до 40 центнеров в 1953 году. При этом в 1940 году табличные данные показывают урожайность зерновых в 10,4 центнера с гектара, картофеля – 81,7. Для личного хозяйства колхозников характерно снижение общей площади – с 5,6 тыс. гектаров в 1940 году до 4,3 тыс. гектаров в 1953 году (в среднем одно хозяйство имело от 12,3 до 12,7 соток в личном пользовании). Поголовье КРС в колхозах в 1940 году составило около 84 тыс. голов, в 1945-1953 годах оно колебалось на уровне 70-80 тыс. (в 1949-1950 годах доходило до 98 тыс. голов). Количество лошадей неуклонно снижалось – с 44,2 тыс. в 1940 году до 30-35 тыс. в среднем в 1945-1953 годах. При этом производство мяса в колхозах имело тенденцию к увеличению. В 1946 году колхозы достигли цифры валового производства в 1,2 тыс. тонн, а к 1953 году оно составило уже 3,5 тыс. тонн. Надои молока не имели такой тенденции к росту, и долгое время оставались ниже даже довоенного уровня. В 1940 году колхозы Коми произвели 23 млн. литров молока, в 1946 году – 21,5 млн. литров, в 1953 году – 20,6 млн. литров. Более уверенным был рост производства яиц – со 100 тыс. штук в 1940 году до 650 тыс. штук в 1953 году. Сбор картофеля довоенного уровня так и не достиг – в 1940 году было собрано 448,1 тыс. центнеров картофеля, в 1946-1953 годах его сборы колебались от 100 до 285 тыс. центнеров. Продуктивность колхозного хозяйства была достаточно низкой. Среднегодовой удой молока на 1 корову составил в 1940 году 850 литров, в 1946-1953 годах он составлял порядка 650-900 литров. Настриг шерсти с одной овцы снизился с 1,45 кг в 1940 году до 0,8-1,2 кг. Анализ группировки колхозов по продуктивности молочного хозяйства показывает, что 1946 году 64,6% колхозов имели средние удои ниже 800 литров на 1 корову, остальные давали более 800 литров. В 1950 году доля колхозов с удоями ниже 800 литров снизилась до 47%, доля же артелей, получавших более 800 литров, увеличилась до 53%. Правда, затем эта тенденция на несколько лет прервалась – в 1953 году 75% колхозов показали удои с одной коровы в год ниже 800 литров. Поголовье продуктивного скота в индивидуальных хозяйствах колхозников имело тенденцию к сокращению – с 30,9 тыс. голов в 1940 году до 19,3 тыс. голов в 1953 году. При этом сокращалось и количество самих хозяйств – с 41,3 тыс. в 1946 году до 33,78 тыс. в 1953 году. Количество хозяйств, имевших (в т.ч. и совместно) КРС традиционно колебалось около 58-68%, доля хозяйств без КРС составляла порядка 32-42%. Хозяйств без всякого скота в 1946 году насчитывалось до 21,6%, к 1953 году их удельная доля сократилась до 14%. Доля государственных заготовок по молоку в колхозах Коми составляла в среднем от 46 до 56% в 1946-1953 годах, по мясу (без закупок в живом весе) – около 5-10%, по шерсти – от 48 до 98%. В эти заготовки входят госпоставки, госзакупки и натуроплата МТС. По показателям денежных доходов колхозов ситуация была такова:  Photobucket  Photobucket  Photobucket В 1946-1953 годах возросла механизация работ в колхозах (как за свой счет, так и за счет МТС). По подъему паров механизация выросла с 56% в 1940 году до 90% в 1953 году, севу зерновых – с 9,6% до 57%, по посадке картофеля – с 1,4% до 28%. Уборка комбайнами зерновых увеличила свою долю с 7,4% до 30,4%. Между тем, в ряде сфер механизация развивалась слабо. Уборка картофеля в 1940 году была механизирована на 1,7%, в 1953 году – на 2,5%. В 1959 году для сравнения этот показатель составил 7,3%. Электрифицированность колхозов увеличивалась, однако достаточно скромными темпами – с 1,3% в 1946 году до 19% в 1953 году (в немалой степени за счет укрупнения колхозов). К 1958 году доля колхозов, пользующихся так или иначе электроэнергией выросла до 44%. К 1946 году положение с грузовым автотранспортом в колхозах было печальное – в наличии было лишь 11 машин. К 1953 году их количество выросло до 172 единиц.  Экономика колхозов Из приведенных выше таблиц видно, что денежные доходы колхозов были относительно невысокими. Это обуславливалось, в первую очередь, государственной аграрной политикой, направленной на получение ресурсов из колхозов. Каждый колхоз получал определенный норматив по обязательным государственным поставкам и государственным закупкам по установленным ценам, выплачивал натуроплату за работу МТС и, разумеется, уплачивал сельхозналог. Доля последнего в денежном валовом доходе колхозов в среднем имела тенденцию к росту (в пределах 1946-1953 годов). В 1947 году площадь пашни колхозов исчислялась в 104 тыс. гектаров, обязательные поставки для государства рассчитаны с 91 тыс. гектаров. Площадь поставок продуктов животноводства была рассчитана с 417 тыс. гектаров, но точной общей площади нет. В 1949 году обязательные поставки государству продукции животноводства исчислялись с 421 тыс. гектар пастбищ и сенокосов (всего числилось до 651,3 тыс. гектар таких угодий включая пастбища под лесом). Так, если в 1946 году колхозы направили на уплату налога в денежном эквиваленте до 17,84% валовых денежных поступлений, то в 1947 года эта доля выросла до 19,35%. В 1950 году она составила уже 20,5%, а в 1952 году – 24,9%. Это было равно почти 80% инвестициям колхозов на производственные нужды и почти в полтора раза превышало сумму, выделенную на распределение по трудодням для колхозников. Государственная закупочная цена килограмма мяса в убойном весе составляла в 1948 году 55 копеек, литра молока – 14 копеек. Это было примерно 10-12% от себестоимости производства 1 килограмма мяса и 1 литра молока. Килограмм зерновых государство закупало по 11 копеек, картофеля – 5 копеек, овощей – 7 копеек. Себестоимость 1 кг. зерна при этом составляла от 1,3 до 2 рублей, картофеля – около 55-65 копеек. Даже в 1958 году, когда закупочные цены были уже в 7-10 раз выше (1 кг. зерна – 70 копеек, 1 кг. картофеля – 40 копеек, овощей – 55 копеек), колхозы несли убытки с каждой тонны зерна – 1400 рублей, картофеля – 130 рублей, овощей – более 1200 рублей. Соответственно, общая сумма денег, направленная на выплату колхозникам Коми АССР неуклонно снижалась. Если в 1946 году колхозы усредненно на эти цели направили до 35% от валового дохода (19,2 млн. рублей), то в 1952 году – лишь 7,8 млн. рублей (16,5%). Общая ценность 1 трудодня имела тенденцию к снижению:  Photobucket Если в денежном эквиваленте определенный рост все же произошел (в немалой степени за счет укрупнения колхозов), то в продуктовой части налицо сохранение невысокого уровня. Группировка колхозов по выдаче денег на 1 трудодень выглядит по годам так:  Photobucket  Photobucket  Photobucket В 1946 году 55% колхозов выдавали в деньгах ниже среднего уровня на 1 трудодень, в 1949 году доля таковых выросла до 71%. В 1953 году по итогам года (несмотря на некоторые послабления) доля таких хозяйств оставалась все же значительной – порядка 62%. Доля колхозов, не распределявших зерно на трудодни, оставалась стабильной – около 12-14%, а доля колхозов, распределявших до 0,5 кг. на 1 трудодень плавно сокращалась:  Photobucket  Photobucket  Photobucket В целом, доля артелей, вообще не распределявших зерно по трудодням, а также выдававших ниже среднего по республике имела тенденцию к снижению (в немалой степени за счет укрупнения артелей). Если в 1946 году таковых хозяйств было до 73%, то в 1949 году – лишь 57%, в 1953 году – около 54%. С 1946 по 1952 годы в колхозах не произошло существенного роста выработки по трудодням в пересчете на 1 человека (хотя по сравнению с 1940 годом выработка явно возросла):  Photobucket Примечательна диспропорция в колхозах между окладами в трудоднях у верхушки и рядовых работников. Так, «получка» няни в детском саду в колхозе в 1946 – 1952 годах колебалась в размере 129-138 трудодней в год. Председатель колхоза в среднем получал в 1948 году 495 трудодней, в 1950 году – 744, а в 1952 году – 600 (за счет укрупнения колхозов). Бухгалтер в колхозе в 1948 году получал 371 трудодень, в 1950 году – 576 трудодней, а в 1952 году его заработок составил «только» 493 трудодня. Основной денежный доход колхозы, естественно, получали не от поставок государству и госзакупок. Как правило, после выполнения всех этих обязательств, колхозы получали право на реализацию своей продукции на колхозных рынках. В 40-50-х годах доля колхозных рынков в структуре потребления у рабочих в городах составляла около 45-65%, поэтому колхозы могли сбывать свои небольшие остатки (после выполнения обязательных поставок и госзакупок, создания семенного и неделимого фонда и распределения зерна по трудодням) на этих рынках. В этой связи примечательна структура валовых доходов в денежном выражении у колхозов. Невооруженным взглядом видно, что доля продаж на колхозном рынке у артелей Коми АССР в общей сумме доходов в 1948 составила около 47%, а в 1954 году (несмотря на повышение закупочных государственных цен) – 63,75% (это с учетом даже отходничества и подсобного приозводства).  Photobucket  Photobucket  Photobucket Проще говоря, колхозы выживали в основном за счет продаж своих продуктов горожанам по высоким ценам на колхозных рынках (они превышали цены в государственной торговле в 2-3 раза в среднем – см. Б.Н. Казанцева «Продовольственный рынок в жизни горожан в 50-60-е годы». 1994). Жизнь сталинских колхозников: уровень заработка и потребления Попробуем рассчитать совокупный усредненный доход колхозной семьи из 2-х работников (мужчина и женщина) и двух детей для 1948 года. Средняя выработка трудодней в том году на мужчину составила 311, на женщину – 260. Итого – 571 трудодень. По деньгам (1 трудодень = 1,18 рублей) домохозяйство получило за год 673,78 рублей, по зерну (0,64 кг. на 1 трудодень) – 365,4 килограмма. По картофелю и мясу (по 0,02 кг. на трудодень) – 11,4 килограмма картофеля и столько же мяса (как правило, эти продукты распределялись на трудодни крайне редко). Усредненно на 1 члена семьи в месяц приходилось 7,6 кг. зерна в месяц, 14 рублей (около 28 на работающего), 230 граммов мяса и картофеля соответственно (не надо забывать, что все это выплачивалось раз в год). Возможность приобретения крестьянами в том году продуктов в государственной торговле я исключил, поскольку стоимость 1 кг. ржанового хлеба в 3,2 рубля ситуацию не исправляло (см. таблицу ниже). Помимо зерна и денег, колхозы также распределяли корма для животных. В 1950 году усредненно средний двор в колхозах Коми АССР получил 381 трудодень, на которые было распределено 183,6 кг. зерна, а для животных – 384 кг. сена и 119 кг. соломы. Естественно, что на это содержать корову было просто невозможно. Примечательно, что расценки труда колхозников были мизерными даже на фоне рабочих совхозов и механизаторов из МТС. Последние в среднем получали в месяц до 100 рублей (в год гарантированный минимум составлял 1200 рублей и 600 кг. зерном), однако это не спасало от большой текучести кадров. Стоимость трудодня рабочего совхоза составляла около 15 рублей (деньги выплачивались ежемесячно). Шофер автомашины в МТС в 1952 году в год зарабатывал до 522 рублей, сотрудник административного аппарата – до 1400 рублей. Согласно рациональным (физиологическим) нормам питания на 1 взрослого мужчину, занятого физическим трудом, разработанным Институтом питания АМН СССР в 1978 году, за счет «получки» от колхоза работник мог покрывать только 9-10% от предписанного ему медициной уровня питаня. По данным авторов книги, чисто денежный доход колхозника покрывал только 3,5% от стоимости минимального набора продуктов в госторговле. Стоит также отметить, что если колхозник по тем или иным причинам не выработал положенного минимума трудодней, то он мог лишиться оплаты до 25% от общего числа выработанных (в колхозах Коми АССР на этом основании в 1948 году было не оплачено 256 тыс. трудодней, в 1952 году – 236 тыс.). С 1948 года председатели колхозов получили право также высылать не выполняющих трудовой «минимум» (100-120 трудодней) в Сибирь и на Дальнй Восток (без всякого решения суда). Только за лето 1948 года в СССР число таких ссыльных составило около 23 тыс. человек, из них по РСФСР – около 12 тыс. человек. В принципе, можно было бы сделать вывод о тотальном вымирании сталинской деревни от недоедания, но ситуацию несколько спасали две вещи: постояный отток из колхозов трудовых ресурсов и, самое важное – наличие собственного приусадебного хозяйства у работников артелей. Согласно Уставу сельскохозяйственной артели, колхозный двор имел право на личный участок размером от 25 до 50 соток. И, естественно, поскольку показатели эффективности ведения хозяйства на этих клочках земли были несравненно выше, а также в целях ограничения потребления крестьян, государство пристально контролировало их. Сразу же после войны в деревне началась т.н. «борьба с рвачеством», нацеленная на то, чтобы отрезать у колхозников излишки личных подворий (как правило, они возникали за счет прирезок крестьянами брошеных земель). В Коми АССР доля личных приусадебных участков из-за этого сократилась с 5,6 до 5 тыс. гектаров к 1947 году. По всей стране была проведена компания обмеров крестьянских наделов. На судах колхозники недоумевали, почему у них отрезают их жалкие сотки, когда у колхозов большие земельные наделы лежат необработанными. В 1947 году вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за кражу колхозного имущества», по которому за такое деяние устанавливалось наказание от 5 до 20 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. По сути, это был дубляж печально известного постановления о «трех колосках» (ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года).  Крестьяне со своего индивидуального хозяйства были обязаны платить государству достаточно большие налоги, прежде всего, т.н. прогрессивный денежный сельхозналог, взимавшийся по вмененной системе. При этом, естественно, реальная доходность сотки земли или единицы скота в учет не принималась. С 1948 года в «связи с ростом доходов колхозников от индивидуального подсобного хозяйства» и по просьбам самих трудящихся было принято увеличение ставок денежного налога (по совкупности показателей – на 30%). С дохода до 2000 рублей в год взимался налог по 11 копеек с рубля (220 рублей), с дохода в рамках 2-3 тыс. рублей в год – 220 рублей с хозяйства и 13 копеек с каждого рубля сверх 2 тыс. рублей (итого совокупно 220 + 130 рублей для хозяйства с доходом в год 3000 рублей). При доходности от 3 до 4 тыс. рублей хозяйство уплачивало 350 рублей и 16 копеек с каждого рубля, превышающего 3 тыс. рублей. Платить приходилось также за каждое животное, находившееся в хозяйстве. Так, доходность 1 коровы в среднем по РСФСР была установлена государством в размере 2540 рублей в год, в Коми – 1800 рублей. Крестьянин в 1948 году в республике отдавал сталинскому государству за нее налог в размере 198 рублей. Много ли это было? Усредненно, денежный доход от трудодней в республике на 1 хозяйство в том же году составлял 373,59 рублей. Т.е. крестьянин отдавал со своей колхозной «получки» до 53% только за корову. Проиллюстрировать грабительство крестьян можно следующим примером. Так, колхозница Е.М. Семяшкина из колхоза имени Маленкова Троице-Печорского района заплатила в 1950 году налог в размере 539,04 рублей. Налог был выплачен с: - 1 коровы; - 390 кв. метров огорода под картофель; - грядки в 20 кв. метров; - 1,5 гектаров сенокосов, которые она арендовала. Собственно, именно поэтому среди крестьян была так высока доля хозяйств не имевших коров (каждое третье) и никаких животных (каждое пятое-четвертое). Чтобы продекларировать заботу о тружениках села, государство иногда шло на некоторые меры по облегчению налогового бремени, но эти послабления сопровождались издевательскими условиями. К примеру, престарелые и нетрудоспособные мужчины старше 60 лет (женщины – 55 лет) получали 50% скидку на сельхозналог. Но только в том случае, если трудосопобные члены семей не помогали им в хозяйстве. То есть, если сын помог нетрудоспособной матери вскопать грядку, наколоть дров и принести воды, то она по доносу или заявлению учетчиков лишалась «льготы». В свою очередь крестьяне всеми силами стремились уйти от уплаты налогов путем вырубки фруктовых деревьев, посадке менее дорогих культур. Например, вместо настоящих коров многие хозяйства переходили на т.н. «сталинскую корову» – козу. Налог на нее был на порядок ниже (140 рублей в год), чем на буренку. Помимо уплаты сельхозналога, советское государство обязывало крестьян уплачивать обязательные страховые взносы, местные налоги, добровольное самообложение, а также приобретать облигации различных займов. К слову, в 1947 году при реализации Второго государственного займа восстановления и развития народного хозяйства СССР колхозники Коми АССР выплатили государству 5,25 млн. рублей, что в пересчете на 1 двор составило около 130 рублей. Отмечу, что практика таких денежных заимствований была прекращена лишь в 1958 году. В 1952-1953 годах колхозники уплачивали государству также подоходный налог с полученных на трудодни продуктов! Неуплата налогов по закону могла иметь печальные последствия для крестьянина – его имущество конфисковывалось (по решению нарсуда). Общий уровень эксплуатации крестьян в позднесталинском СССР вырос в несколько раз. Если в 1940 году в денежном выражении сельхозналог составил 1,9 млрд. рублей, то в 1951 году – 8,3 млрд. рублей. Впрочем, помимо денежной части налогов, колхозные крестьяне уплачивали со своего хозяйства государству и натуральные налоги (т.н. «государственные поставки»). Так, каждый колхозный двор в республике в северных районах ежегодно был обязан сдавать до 250 литров молока с коровы, в центральных – 180 литров, в южных – 140 литров. Если молока не было, то налог брался по эквиваленту другими продуктами – мясом, маслом и т.п. Закупочные цены у государства были символическими – в 1946 году оно покупало у крестьян молоко по 25 копеек за литр (в госторговле литр молока стоил в 1947 году 5 рублей, в 1950 году – 2,7 рубля). Килограмм мяса сталинское государство покупало у колхозников по обязательным поставкам совсем по смехотворным ценам – 14 копеек (в госторговле оно стоило 32 рубля за 1 кг. в 1947 году и 11,4 рубля в 1950 году). Килограмм сливочного масла большевики оценивали у крестьян в 4,5 рубля, продавали городскому населению через госторговлю за 66 рублей (1947 год). Помимо мяса и молока, каждый крестьянский двор должен был отдавать государству по обязательным поставкам в год от 40 до 60 кг. мяса, от 30 до 150 штук яиц, а также шерсть, зерно, картофель.  В силу этих причин практически каждое третье хозяйство было в числе тех, кто не мог расплатиться по обязательным поставкам. По молоку их доля достигала до 33%, мясу – 12-18%. Лишь со снижением норм поставок в 1953 году после смерти Сталина количество неплательщиков резко снизилось до 12-15% в среднем. Стоит также отметить абсурдность сталинского законодательства по обязательным поставкам. Колхозники были обязаны уплачивать даже теми продуктами, которых у них не было в хозяйстве. Так, отсутствие куриц не давало освобождения от поставок яиц. Таким образом, нельзя не отметить продуманность и жестокость политики большевиков по отношению к крестьянам. С одной стороны, колхозный двор был заложником участия его жителей в общественном труде (при выходе из колхоза крестьянин терял право на приусадебное хозяйство), при этом налоговая политика властей вела дело к его сокращению (сокращение посевов, поголовья скота), чтобы избежать налогов. С другой – только приусадебное хозяйство спасало крестьян от голодной смерти, поскольку заработки в колхозах не покрывали и четверти от необходимых продуктов. Такая политика государства объяснялась стремлением выкачивать из деревни как можно больше ресурсов, оставляя участки самих крестьян в полуживом виде. Это должно было воспрепятствовать их росту и возникновению враждебной «пролетарскому государству» мелкобуржуазной крестьянской стихии. Кстати, разрекламированная правительством компания снижения цен в 1947 – 1949 годах крестьян затронула мало, она принесла облегчение лишь городскому населению. Государственная ценовая политика носила в отношении жителей деревни дискриминационный характер и касательно расценок в госмагазинах. Из нижеприведенной таблицы можно заметить, что ряд расценок на товары т.н. «народного потребления» устанавливался для жителей сельской местности на 10-20% выше, чем для горожан (при том, что денежные доходы первых были на порядок меньше):  Photobucket Стоит также сказать пару слов о том, что в социальном плане крестьяне были самой бесправной частью населения. Они не имели профсоюзов, были отключены от государственной пенсионной системы, отпуск по родам у женщин был 2 месяца. Правом на пенсию могли пользоваться только инвалиды войны и председатели колхозов, с 1956 года престарелые колхозники получили возможность получать пенсию по усмотрению артели в размере 10 трудодней и 50 рублей ежемесячно. В целом же, уровень жизни населения колхозников в Коми АССР в 1945 – 1953 годах неуклонно снижался. Многие колхозы балансировали на грани нищеты. Из таблиц выше видно, что доля колхозов, не распределявших продукты на трудодни оставалась достаточно высокой. Особенно удручающая ситуация была в социальных учреждениях (школы, детские сады, которые колхозы сами содержали). Так в 1948 году в детских садах республики на 1 ребенка в день приходилось 100 грамм молока, а питание детей целиком состояло лишь из картофеля и хлеба. Дополнительным источником дохода для колхозников была охота. Так, крестьянин В.Н. Беляев из колхоза имени Ленина в 1954 году сдал государству шкур на 7 тыс. рублей. Колхозник артели «Красная звезда» в 1952 году сдал государству пушнины на 2783 рубля. Тем не менее, это были случаи скорее единичные, хотя крестьянские хозяйства в немалой степени кормились за счет «даров природы» – сбора ягод, грибов, охоты и рыболовства. В целом же шел рост протестных отношений к политике государства, выражавшийся в увеличении числа «саботажников». Например, количество крестьян, не вырабатывавших минимума трудодней выросло к 1952 году до 16,9% (в 1947 году таковых было 7,3%). Недобросовестность в труде в колхозах была отмечена в 1946 году у 8,5% крестьян, а в 1952 году – уже у 36,7%. Помимо бегства сельского населения (с 1945 по 1958 год численность сельского населения республики снизилась со 126,6 до 98,2 тыс. человек), другой формой борьбы крестьян с государством была утайка скота. Даже в 1958 году выяснилось, что реально колхозники укрывали от учета каждую седьмую овцу, каждую шестую свинью и каждую пятую козу. Помимо этого, в колхозах процветали хищения, которые никаким законодательством остановить было нельзя. Доходило дело до того, что в некоторых колхозах содержались «неучтенные» стада, мясо от которых делилось между колхозниками. Максимальные по размеру хищения, конечно, совершала колхозная верхушка. В целом, сталинская система привела российскую деревню к полной деградации и краху – прежде всего, в моральном плане у крестьян, которых десятилетия принуждали к бесплатному, рабскому труду и воровству. PhotobucketВ публикации использованы иллюстрации Валерия Барыкина |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://museum.sakharov-center.ru/doc...=136771:145191

В коллекции представлены документы, иллюстрирующие повинности советских крестьян 1950-х годов на примере семьи Кладовых из села Крюково Московской области. Отработочная повинность представлена в трудовых книжках колхозника за 1953 и 1957 годы. В 1939 году постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР было определено, что обязательный годовой минимум трудодней для женщин в возрасте от 16 до 55 и мужчин от 16 до 60 лет в колхозах устанавливается в размере 60-100 в год. В 40-50-х годах этот минимум был увеличен и к моменту смерти Сталина составлял уже усреднено 150 трудодней в год для женщин и 200 – для мужчин. Натурально-продуктовые повинности представлены обязательствами на поставку государству картофеля, мяса, молока, брынзы-сыра, яиц, шерсти и кожевенного сырья в период 1941 по 1956 годы. Извещение о задолжности по обязательным поставкам живодноводческих продуктов на имя.. Обязательство на поставку Государству картофеля урожая 1944 года рабочими, служащими и... Справка, выданная Кладову В.А. о сдаче 850 граммов шерсти в Покровское СЕЛЬПО "Красный Серп". Обязательство на поставку Государству картофеля урожая 1941года рабочими, служащими и... Обязательство на поставку Государству картофеля урожая 1940 года рабочими, служащими и... Уведомление на поставку картофеля Кладовой Татьяне Васильевны. Извещение вместо обязательства на поставку Государству в 1953 году мяса, молока, яиц, шерсти и... Обязательство на поставку Государству картофеля урожая 1952 года колхозными дворами... Обязательство на поставку Государству в 1949 году шерсти и кожевенного сырья. Обязательство... Обязательство на поставку Государству в 1950 году мяса, молока, брынзы-сыра, яиц, шерсти и... Обязательство на поставку Государству картофеля в 1947 году колхозными дворами по... Обязательство на поставку Государству в 1954 году мяса, молока, яиц, шерсти и кожевенного сырья... Трудовая книжка колхозника Кладовой Татьяны Васильевны. Трудовая книжка колхозника Кладовой Александры Васильевны. Обязательство на поставку картофеля. Обязательство установлено Кладовой Александры... © Музей Сахаровского центра. © ЗАО "КАМИС" (www.kamis.ru) Последний раз редактировалось Sakharov-center.ru; 18.07.2016 в 13:26. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/4473/

Как считал сам И.В. Сталин, главным результатом введения трудодня стало равноправие всех колхозников в праве получать вознаграждение за труд: «Колхоз ввёл трудодень. А что такое трудодень? Перед трудоднём все равны — и мужчины, и женщины. Кто больше трудодней выработал, тот больше и заработал. Тут уж ни отец, ни муж попрекать женщину не может, что он её кормит. Теперь женщина, если она трудится и у неё есть трудодни, она сама себе хозяйка. Трудоднями колхоз освободил женщину и сделал ее самостоятельной. Она теперь работает уже не на отца, пока она в девушках, не на мужа, когда она замужем, а прежде всего на себя работает. Вот это и значит освобождение женщины-крестьянки, это и значит колхозный строй, который делает женщину трудовую равной всякому мужчине трудовому». Недовольство крестьян вызвало то обстоятельство, что за трудодни не платили вообще ничего (или платили настолько мало), что в народе появилась поговорка «работать за палочку» - то есть, за отметку в колхозной ведомости.

|

|

#5

|

||||

|

||||

|

https://von-hoffmann.livejournal.com/558828.html

Пишет Россия — Родина моя! (von_hoffmann) 2020-05-25 04:06:00 89 Назад Избранное Поделиться Отслеживать Пожаловаться Вперёд Категории: История СССР В колхозах сталинского СССР было механизированно всего 30 % работ Подпись к картинке: "Всё то же самое, только без технических проблем" По данным ЦСУ СССР за 1951 год в колхозах Советского Союза было механизированно всего 30 % работ. Остальные 70%, как и до 1917 года, выполнялись ручным либо тягловым способом. Отсюда: https://vk.com/historypoliticwar?w=w...0661843_112635 |

|

#6

|

||||

|

||||

|

https://von-hoffmann.livejournal.com/562658.html

Пишет Россия — Родина моя! (von_hoffmann) 2020-05-27 21:54:00 74 Назад Избранное Поделиться Отслеживать Пожаловаться Вперёд Категории: История СССР О реальной механизации сельского хозяйства в сталинском СССР Про "великую сталинскую механизацию сельского хозяйства" и "58 миллиардов советских тракторов". Источник картинки: https://vk.com/anti_soviet_coalition...1617902_171421 |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|