|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/specprojects/free-t...sennostey.html

Юбилейные заметки  фото: Владимир Мусаэльян Глава партии и правительства Хрущев встречался с деятелями литературы и искусства. Как раз из дружественной Индонезии вернулся председатель президиума Верховного Совета СССР маршал Ворошилов. И Хрущев говорит: — Вы думаете, что у нас уже врагов нет? Я вам расскажу. Ворошилов прилетел в Джакарту, а мы знаем, чья агентура поехала уничтожить его самолет. — Чья? — поинтересовалась писательница Мариэтта Шагинян. Хрущев вопроса не ожидал. Отрезал: — Этого я вам не скажу. Не все ли вам равно? Наших врагов, а какая разница — американская или французская? Враги существуют, и оружие надо держать наготове, и прежде всего главное оружие — идеологическое. Неугомонная Мариэтта Шагинян задала новый вопрос: — А можно спросить — почему в Армении нет масла? Мы идем к коммунизму, а население кричит — где же масло? Недовольный Хрущев повернулся к представителю республики: — У вас нет масла? — Масло есть и сахар есть. — Там живут мои родственники, — настаивала Шагинян. — Масла нет. И я когда приезжала, не было. — Один-два дня не было, — оправдывался ереванский начальник. — Такой случай может быть раз в году. — Как туда ни приеду, так масла нет, — упрямо констатировала Шагинян. В зале смеялись. Хрущев сменил тему: — Сейчас хотят разложить нас с идеологического фронта, влияя на вас, хотят разлагать наше общество. Хуже всего положение в Москве... Накормить людей не очень получалось. Пытались напугать и отбить желание жаловаться. Ненависть к Западу была важнейшим мобилизующим лозунгом и элементом самозащиты. Потому государство тщательно изолировалось от внешнего мира. Одного крупного питерского ученого избрали почетным доктором западного университета. Но ему не разрешали приехать на торжественную церемонию. Он пробился к секретарю Ленинградского обкома КПСС по идеологии Зинаиде Кругловой. — Мы не можем отпустить вас на Запад, — объяснила она. — Это они безразличны к своим ученым, мы же свои кадры ценим и бережем. — Но меня там ждет докторская мантия, а не террористический акт. — Как знать, — ответила Круглова, — мы не можем поручиться, что они вам не сделают какой-нибудь укол, под влиянием которого вы будете говорить совсем не то, что думаете. Накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве будущий министр культуры, а тогда хозяйка столицы Екатерина Фурцева предупреждала подчиненных: — Есть слухи, что завезут инфекционные заболевания. Уже было четыре случая уколов в магазинах. Девушка стояла в очереди за продуктами, подходит человек, в руку делает укол. Пострадавшие находятся в больнице. Это делается врагами… И не поймешь — они считали необходимым внушать все это другим или сами верили? Похоже, и то и другое. Составленный в аппарате ЦК план патриотического воспитания требовал: «Вскрывать духовное обнищание людей буржуазного мира. Подчеркивать моральное превосходство и духовную красоту советского человека». Певцом духовности стал драматург Анатолий Суров. Его пьесу «Зеленая улица» — о моральном превосходстве советского человека — показали на лучшей сцене страны (МХАТ), отметили Сталинской премией. Критиков, пытавших написать, что «Зеленая улица» — невероятно слабое творение, чуть со свету не сжили. Но неожиданно выяснилось, что Суров писать не умеет. Все пьесы сочиняли за него «литературные негры». Скандал! Суров запил. В подпитии подрался с Михаилом Бубенновым, автором столь же бесталанной, но так же превозносимой властью за высокую духовность книги «Белая береза». Суров издевался над товарищем: стыдно жить с одного романа. Бубеннов напомнил Сурову, что за него пьесы пишут другие. Суров воткнул Бубеннову вилку в филейную часть. Бубеннов, стоя у открытого окна, отчаянно взывал о помощи... Мои юность и молодость пришлись на кампанию советской пропаганды об углублении общего кризиса и неуклонном загнивании капитализма. Сгнил социализм. Мою зрелость сопровождали пугающие рассказы о том, что Запад вознамерился расчленить Россию, захватить нашу нефть, газ и другие природные богатства, низвести нас до положения сырьевой базы Америки. Сейчас разговоры поутихли — США отказываются от импорта энергоносителей и сами вовсю торгуют нефтью. А нам не очень ясно, кому предложить свой газ. На пенсию я, похоже, выйду под разговоры о духовном упадке Европы, крушении западной цивилизации, распаде семьи и повсеместном торжестве однополой любви. Политическое устройство западного мира, морально-нравственные принципы, свобода слова — все раздражает: «Запад экспортирует свои ценности, объявляя их универсальными. Но нелепо утверждать превосходство западной цивилизации. Ее исторический путь был прискорбным, ее сегодняшнее духовное состояние плачевно». В речах высшего чиновничества торжествует пренебрежительно-покровительственное отношение к европейцам и американцам. Не отстают мастера культуры. «Россия не материалистическая страна, — уверен писатель Валентин Распутин. — Россия — это земля духовности, и она могла бы предложить человечеству новую модель цивилизации, более духовную, которая не завела бы в тот тупик, в котором оказалась сейчас мировая цивилизация». Скоро исполнится сто лет с тех пор, как вышел первый том труда немецкого философа Освальда Шпенглера «Закат Европы». Шпенглер писал об упадке Европы все то же самое, что сейчас кажется свежим словом: «Либерализм — удел простаков. Либерализм означает: государство само по себе и каждый сам по себе. Парламентаризм не может быть введен в жизнь другого народа. Парламентаризм в Германии — бессмыслица или измена». Забавно читать это сейчас, когда современная Германия демонстрирует успех парламентской республики. А у нас в стране все равно клянут либерализм с той же яростью! И ужасаются аморальности западной цивилизации. Как когда-то Шпенглер: «Джаз и негритянские танцы, стремление женщин краситься подобно проституткам, склонность избавляться от любого древнего обычая... Религиозные и национальные идеи, крепкий брак во имя детей и семьи кажутся старомодными и реакционными». Тогда же, столетие назад, знаменитый немецкий историк Вернер Зомбарт опубликовал памфлет «Торгаши и герои» — о превосходстве немецкой культуры: «Мы — божий народ. Подобно тому, как немецкая птица — орел — летит выше всякой твари земной, так и немец вправе чувствовать себя превыше всех народов, окружающих его, и взирать на них с безграничной высоты. Германия — последняя плотина против грязного потока коммерциализации». И немцы поверили в свое духовное превосходство над «культурой лавочников» в Англии и Америке. Презирали их за бездуховность. В реальности Германия серьезно отставала в индустриализации, развитии общества, качестве жизни, но это ошибочно воспринималось как свидетельство серьезных культурных различий. Тогда модно было говорить, что немецкая душа несовместима с капитализмом, либерализмом, парламентской демократией, и страна должна идти особым путем. Пошла. Известно, когда и чем это закончилось. Тогда же завершились и дебаты на сексуально-эротические темы, которыми нынче увлечена наша клерикально-идеологическая публика. В тридцатые годы люди нетрадиционной сексуальной ориентации уже объявлялись врагами государства: «В сфере секса нет ничего личного. Это вопрос выживания нации. Гомосексуалисты нарушают сексуальный баланс народа, потому что не заводят детей, не исполняют главного патриотического долга…» Прошли десятилетия, и стало ясно, что процент придерживающихся нетрадиционной ориентации примерно один и тот же (просто раньше они вынуждены были таиться). А демографические процессы зависят совершенно от других факторов. В начале ХХ века президент США Теодор Рузвельт испуганно говорил, что семья, в которой только один ребенок, — смерть для общества, «конец всех надежд». Столетие спустя США могут похвастаться высокой рождаемостью. Но совсем не в результате запрета абортов или охоты на гомосексуалистов. Столетие прошло в борьбе с так называемыми западными ценностями. Все, кто превратил ее в практическую политику, довели свои страны до деградации и беды. Нет «западных» ценностей. Принципы разумного устройства жизни действуют и в США с Англией, и в Японии с Южной Кореей. На такой базе создаются достойные системы социального обеспечения, открываются максимальные возможности для интеллектуального и духовного развития всех и каждого. После трагедий ХХ столетия и христианское учение воспринято не на примитивном уровне догм и обрядов, а значительно глубже, что создает устойчивую систему морально-нравственных ценностей, позволяющую противостоять вызовам времени. Мы — свидетели одной из самых плодотворных эпох европейской истории. Несмотря на все мрачные предсказания. Нам бы европейские пенсии, медицину, образование… Так что нам рановато говорить об упадке Европы. Или скорее поздновато. Оскар Шпенглер сделал это за нас столетие назад. Последний раз редактировалось Chugunka10; 18.12.2021 в 13:43. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

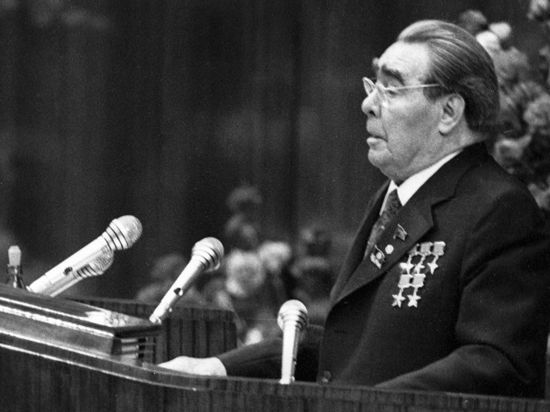

http://www.mk.ru/specprojects/free-t...-svyisoka.html

Времена меняются, люди — нет  фото: PhotoXPress Предпочитаю работать с мертвыми клиентами. Пишу, как правило, биографии политиков, чья карьера завершилась, и можно точнее определить их место в истории. Но странное дело: пишешь о прошлом — получается, будто о нынешнем; нравы политической жизни мало меняются. Недавняя история с прерванным полетом видного депутата, успевшего немало поскандалить, не вызвала у меня злорадства, потому как помню его совсем молодым и вполне искренним человеком. Грустно сознавать, сколько таких судеб знает наше отечество. Ведь как бывает. Политический темперамент есть. Но позиции, которые взялся отстаивать, большого отклика в обществе не вызывают. Рассчитывать на быстрый успех не приходится: впереди сужение дороги, пробка. Не свернуть ли на объездной путь, сулящий успешную карьеру? Но там свои правила жизни. Бывший руководитель столичного управления КГБ как-то под настроение живописал мне нравы подмосковного руководства. Съехалось областное начальство поздравить первого секретаря с юбилеем. Славили, пили, закусывали. Ближе к ночи все смотрят — уже поздно, пора по домам. Стали подниматься, тут хозяин как закричит: — Куда пошли? А ну, назад! Сидеть и пить! Я скажу, когда расходиться! И никто не посмел уйти. В другой раз после официального приема в Кремле областные начальники вернулись к себе — добавлять. Крепко выпили и вновь принялись произносить здравицы в честь хозяина области. Один из секретарей обкома произносил свой тост, опустившись на колени. Система закрепляла привычку к лицемерию и безудержному фарисейству. Ущерб для морали очевиден: ни чувства собственного достоинства, ни искренности. Зато воспитывалась привычка лебезить перед начальством и по-хамски, с полным презрением относиться к тем, кто на ступеньку ниже. Во время дружеских переговоров с главой правительства социалистического Вьетнама многолетний министр иностранных дел Андрей Громыко пошутил: — Знаете ли вы, что такое обмен мнениями? И, сделав паузу, сам ответил: — Это когда мой заместитель товарищ Капица приходит ко мне со своим мнением, а уходит с моим. И, довольный, захохотал. Михаил Капица, видный и уверенный в себе дипломат, не хотел терять авторитет перед вьетнамцами и позволил себе заметить, что бывает и наоборот. — Редко! — снисходительно бросил министр. А однажды уже сам Громыко пришел к первому секретарю ЦК и главе правительства Никите Хрущеву докладывать соображения по важному внешнеполитическому вопросу. Надел очки и стал читать подготовленную дипломатами записку. Хрущев нетерпеливо прервал: — Погоди, ты вот послушай, что я сейчас скажу. Если совпадет с тем, что у тебя написано, хорошо. Не совпадет — выбрось свою записку в корзину. И выбросил Громыко в корзину все, что долго готовил со своим аппаратом! Не возмутился, не стал отстаивать свою позицию. Потому что понимал: если хочешь сделать карьеру, на начальство не обижайся. Вот две типовые модели карьерного успеха в нашей стране. Первая — не выходить за рамки уже принятого, одобренного, санкционированного. Руководитель отдела культуры ЦК, неплохо игравший на баяне, прославился искусством никогда не высказывать своего мнения. Предпочитал молчать — так не промахнешься. Его крупная голова с зачесанными назад волосами на протяжении многих лет была неотъемлемым атрибутом торжественных собраний. Но никто не мог припомнить, чтобы он хотя бы раз что-то сказал. Из осторожности не заговаривал даже с соседями по президиуму. Наблюдательный Корней Чуковский, чудесный детский писатель, обратил внимание на то, что для начальника опасны даже обычные человеческие эмоции. Старались не реагировать, не показывать своего отношения! Вместо лиц — маски. «У руководителей — очень неподвижные лица, — записывал в дневнике Чуковский. — Застывшие. (...) Мое, например, лицо кажется чересчур подвижным, ежеминутно меняющимся, и это отчуждает от меня, делает меня несолидным». Вырабатывался особый стиль прохода по коридору, начальственная походка: чиновник шествует, высоко подняв голову и ни на кого не обращая внимания, — кто же решится подойти с просьбой. Вторая модель успеха — придумывать всякого рода начинания. Руководитель комсомола в юности играл в молодежном театре, пел в хоре, танцевал. Налет театральности привнес в комсомольскую работу. А когда возглавил отдел в ЦК партии, выдвинул новый лозунг: шестидесятилетию СССР — шестьдесят ударных недель. Даже его заместители возмущались: «Подумайте только — 420 дней! Более года непрерывного ударного труда! Да ведь сама по себе ударность означает кратковременное сосредоточение сил на узком участке, иначе никто такой «ударности» не выдержит». Так ведь эти лозунги всерьез никто не воспринимал. Понимали: славу, успех, благоволение начальства приносят не столько реальные дела, сколько громкие инициативы, как правило, заведомо невыполнимые. Из комсомольской школы массовых мероприятий выходили дипломированные мастера показухи. «Я безошибочно мог определить в аппарате ЦК бывших комсомольских работников по тому, как они садились и выходили из машины, — вспоминал человек, много лет проработавший на Старой площади. — Такую непринужденность и автоматизм навыков можно было приобрести только в молодости». Аппарат комсомола, особенно в его верхнем эшелоне, вспоминал крупный партийный работник, в фарисействе мало чем уступал иезуитам. Вознаграждением становилось приобщение к высшему слою, особое положение в обществе, материальные блага. И, ощущая собственное превосходство, из окна черного лимузина взирали на сограждан, бредущих по обочине со своим узелками и сумками. «Молодые люди, еще ничего не сделавшие в жизни и не накопившие никакого запаса впечатлений, опыта, кроме начально-руководящего, — уже призваны руководить, учить, воспитывать, — записывал в дневнике видный советский журналист. — Усвоив самую главную заповедь — держи и не пущай! — не пущают. Их легко натравить, напустить на кого угодно, они по-молодому энергичны и услужливы. Они легко поддаются растлению, ибо в сущности уже растлены». Развращенные советские чиновники заводили вторые семьи, устраивали подпольные дома терпимости, но изображали из себя ханжей и запрещали артистам в кино целоваться. Подручный первого секретаря крупнейшего в стране крайкома описывал быт и нравы своего начальника: — В воскресенье звонок в гараж: «Помогите мебель переставить». А в беседке сидит первый — за накрытым столом. Богатая закуска, водка, коньяки! Продуктов у них всегда навалом — из районов привозили. Жена его выносит как-то окорок: «Возьмите, нам не нужен». Индюков, гусей, уток давали... Первый подходит, в руках ружье. Поехали на охоту. Сели в машину. Рядом с собой на заднем сиденье он пристроил повариху. Баба что надо. Груди, бедра, фигура... Увидели стадо сайгаков. Он уложил штук пять-шесть. Я их быстро разделал, погрузили туши в машину. Вот и дом. Повариха, шустрая такая, юрк из машины. Первый секретарь за ней. Я: «Да на кой ляд она вам?! Повариха же». А он мне: «Э, дружище, это святое дело». Первого секретаря крайкома вскоре перевели в Москву, сделали членом Политбюро, секретарем ЦК, словом, он стал одним из хозяев страны... Что принесла новая эпоха? У начальников появились по-настоящему большие деньги. Конечно, и в советские времена высокопоставленные чиновники спешили взять от жизни все. Но то, что полагалось крупному работнику для комфортной жизни, предоставлялось ему во временное пользование. Личная собственность считалась делом антипартийным. Работникам аппарата ЦК запрещалось строить собственные дачи. Если кто-то вступал в дачно-строительный кооператив, Комитет партийного контроля заводил дело. Обычно предлагали сделать выбор: или работа в ЦК, или дача. Конечно, запрет обходили, записывая домик на близких. Но все равно понимали: после ухода на пенсию или увольнения отберут все. А к определенному уровню жизни уже привыкли. Да и детям хотелось что-то оставить. Оттого в позднесоветские времена больше всего систему возненавидели сами власть имущие. До них дошло, осознали, что при капитализме-то лучше: если у тебя есть деньги и недвижимость, их не отнимут. Сбылось! К высокому креслу умелый человек цепляет немаленькую собственность. Недавний идеалист и борец за народное дело непринужденно обзаводится прибыльным бизнесом. А привычка гулять широко, по-купечески — не скрывая холодного равнодушия, а то и полнейшего презрения к окружающим, у которых ни денег, ни должности, — осталась с прежних времен. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/specprojects/free-t...noy-nochi.html

Страна, которую накачали ненавистью, разродилась погромом, а в итоге стала грудой развалин  фото: РИА Новости В субботу, 9 ноября, мир отметит Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Он связан с событиями, произошедшими 75 лет назад. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в нацистской Германии толпы, распаленные ненавистью, охотились на евреев. Крушили витрины. Грабили магазины, принадлежавшие евреям. Сожгли две сотни синагог. Около тысячи человек убили. В историю погром вошел под названием «хрустальная ночь». Официальная пропаганда назвала это выражением патриотических чувств народа. «Хрустальную ночь» устроили рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, начальник главного управления имперской безопасности Райнхард Гейдрих и начальник гестапо Генрих Мюллер. В приказе штурмовым отрядам говорилось: «Синагоги сжечь. Все еврейские магазины разрушить. Затем выставить посты и позаботиться о том, чтобы не были расхищены материальные ценности». После прихода нацистов к власти штурмовые отряды наделили статусом вспомогательной полиции. Как своего рода народные дружины, они избивали людей уже «на законном основании». Они действовали по приказу. Остальные участники погрома — по собственному почину. Объясняли это так: «Евреи сами во всем виноваты. Разве они не контролировали весь капитал?» Христианская вера не мешала, католики и протестанты говорили друг другу: «После войны поставим памятник Адольфу за то, что он нас избавил от этих». Выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн описывал брату настроения в нацистском Берлине: «Они там помешались на своих евреях». Многие немцы верили, что тайное еврейское правительство поработило Германию. В реальности абсолютное большинство евреев не участвовало в политике. Между двумя войнами сменилось двадцать кабинетов, в них служили в общей сложности четыреста министров. Из них только пятеро были евреями. Это не мешало национальным социалистам утверждать, что вся власть в руках евреев. В Первую мировую войну сто тысяч евреев отправились на фронт. На фронте, защищая кайзеровскую Германию, погибли двенадцать тысяч солдат-евреев. Больше, чем погибло евреев во всех войнах, которые вел Израиль. Но на протяжении столетий евреям запрещалось владеть землей, поэтому среди них и не было крестьян. Они не могли стать ремесленниками — их не принимали в гильдии. Дозволялось только торговать. Они стали заметны, когда развитие экономики выдвинуло на передний план торгово-финансовый сектор. И националисты вопили: «Евреи нас грабят! Они все скупили! Они лишают нас работы!» Жизнь в стране не ладилась, немцев преследовал страх перед будущим. Кто-то за это ответит? Вину возложили на либералов и евреев. Все, кто выглядел иначе, вел себя не так, как другие, говорил и думал по-своему, — воспринимались как опасные элементы. Доказывали, что если избавиться от «пришлых», то жизнь наладится: «Совершенно очевидно, что евреи, негры, цыгане и славяне не родственны немцам по биологическому виду. Их кровь несовместима с нашей. Государство должно принять на себя обязанности садовника. Задача — устранить непригодный семенной фонд и чуждые побеги». Начали с охоты на «гибридов» — это немецкие дети, родившиеся в Рейнской области от цветных солдат французской оккупационной армии после 1918 года. Тот факт, что темнокожие мужчины понравились немкам, вызвал у националистов едва ли не больший гнев, чем поражение в войне. Волна животного национализма охватила депутатов: «Эти дикари представляют собой опасность для наших женщин и детей!» Тайная полиция искала таких детей по всему левому берегу Рейна, у трехсот восьмидесяти пяти обнаружили «примесь негроидной расы». Детей стерилизовали — в церковных больницах, отчет о каждой операции отправляли в Берлин. Взялись за цыган. Какие претензии к цыганам? Они другие — темноволосые, с оливковой кожей. Не только говорили на своем языке и по-своему одевались, но и селились отдельно, кочевали, не ходили в церковь. Их нежелание быть как все раздражало. Немецкие биологи утверждали: «Цыгане являются продуктом скрещивания рас, причем они преимущественно скрещиваются с уголовными преступниками, что привело к созданию цыганско-воровского люмпен-пролетариата. Мы признали цыган изначально примитивными. Отставание в умственном развитии делает их неспособными к жизни в обществе». Граждан нетрадиционной сексуальной ориентации объявили врагами как с расово-биологической, так и с государственной точки зрения. Нацисты заботились о «сексуальном бюджете нации» — расширенном воспроизводстве населения. Решили мобилизовать против гомосексуалистов «здоровый дух народа». Гомосексуалистов регистрировали, в гестапо составили «розовые списки» на сто тысяч человек. Несколько тысяч отправили в концлагеря. Разумеется, немцы охотно участвовали в преступлениях режима не потому, что им так уж трудно жилось. Не потому, что оскорбились из-за поражения в Первой мировой. И не в силу особого психологического устройства. А потому, что решили: «чужих» можно и нужно изгонять, грабить, присваивая их имущество, и уничтожать. Особую роль сыграла тотальная националистическая пропаганда, разжигавшая ненависть к «другим», «не своим». В 1945 году Томас Манн задавался вопросами: что делать с интеллектуалами, которые выступали за национальный социализм и обслуживали его? С философами, которые создали для него идеологическое обоснование? С геополитиками, профессорами в области расовых вопросов, судьями, которые сознательно извращали право? С журналистами и издателями, которые кормили народ духовным наркотиком? Разве они не военные преступники? Духовный наставник фюрера и редактор партийной газеты Дитрих Эккарт жизнь положил на борьбу против «еврейского засилья» в национальной культуре. Требовал «духовного обновления». Главный партийный пропагандист Йозеф Геббельс угрожал: «Чуждый сброд должен оставить в покое наше национальное искусство». Придя к власти, нацисты взялись за дело. Геббельс не любил джаз, называл «негритянским искусством» и, став министром, запретил его. Как всякий плохой писатель, ненавидел критиков и подписал приказ об уничтожении литературной критики как жанра. Министерство науки, воспитания и народного образования сформировало задачу: «окончательно избавиться от либерализма». Чиновники «вычищали» художников, чью кровь или творчество не считали национальным. Нацисты запретили сто сорок девять писателей, двенадцать тысяч четыреста произведений — огромную часть немецкой и мировой культуры. Сменили духовную элиту страны: одних посадили, других запретили, третьи замолчали сами. Зато высоко ценили тех, кто преданно служил и натравливал народ на врагов рейха. Они получали должности и государственные заказы. И требовали устранить талантливых собратьев по перу. До уехавших за границу авторов добраться не удалось. Отыгрались на их творениях. Геббельс устроил сожжение книг. Отправляя в костер очередную пачку, распорядитель церемонии провозглашал: «Против декаданса и морального разложения! За строгость и нравственность в семье и государстве! Я предаю огню сочинения Генриха Манна, Эрнста Глезера и Эриха Кестнера! Против искажения нашей истории и принижения ее великих героев! За благоговейное отношение к прошлому! Я предаю огню сочинения Эмиля Людвига и Вернера Хагемана! Против антинародного журнализма космополитически-еврейского толка! За исполненное ответственности сотрудничество в деле национального строительства! Я предаю огню книги Теодора Вольфа и Георга Бернхарда!..» Горели враги «национальной Германии», открывая дорогу «настоящим патриотам». Ветер разносил по площади несгоревшие листы, бросал пригоршни пепла под ноги завороженных зрелищем берлинцев. В воздухе ощутимо пахло горелым, но даже самое тонкое обоняние не уловило тогда запаха горящего человеческого мяса. Кто из участников этих погромов предполагал, что разожженное тогда пламя спалит их собственные жизни? А ведь стоит только начать охоту на «других» — и количество врагов, подлежащих гонениям и уничтожению, множится до бесконечности. Остановиться невозможно! В конце концов, озлобившиеся националисты противопоставили себя всему миру, сглупа напали на Советский Союз. То, что началось с погромов и поджогов в ноябре 1938 года, для евреев закончилось печами лагерных крематориев. А для погромщиков — могилами в Сталинграде; их семьи сгорели в огромных кострах Гамбурга и Дрездена, разбомбленных авиацией союзников. В майские дни 1945 года нацистская Германия представляла собой груду развалин. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/specprojects/free-t...dyi-slova.html

2 декабря исполнилось бы 90 лет «отцу гласности» — Александру Николаевичу Яковлеву  фото: РИА Новости Пожалуй, ни один из руководителей партии и советского государства последних десятилетий не становился объектом такой безудержной ненависти, как член политбюро и секретарь ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев. Никому не приписывалось столько грехов и преступлений, как Яковлеву. Горбачева, правда, именовали «князем тьмы», но все-таки не называли предателем и агентом американской разведки. Бывший председатель КГБ Крючков доказывал: Яковлева завербовало ЦРУ! Прокуратура истребовала материалы из архивов, опросила сотрудников внешней разведки. Ничто не подтверждало обвинение. Вызвали предшественника Крючкова на посту председателя КГБ, генерала армии Чебрикова. Виктор Михайлович на допросе развел руками: ему на сей счет ничего не известно. Крючков так долго рассказывал о том, как американцы завербовали Яковлева, что, видимо, сам в это поверил. Не зная, чем еще его уязвить, написал: «Я ни разу не слышал от Яковлева теплого слова о родине, не замечал, чтобы он чем-то гордился, к примеру, нашей победой в Великой Отечественной войне». Бывший председатель КГБ совсем не отдавал себе отчета в словах. Они с Яковлевым практически ровесники, год разницы. Но Крючков всю войну провел в тылу на комсомольской работе. А Яковлев в сорок первом после школы ушел на фронт добровольцем. Его зачислили курсантом Второго ленинградского стрелково-пулеметного училища, уже эвакуированного из Ленинграда. Ускоренный выпуск, звание лейтенанта — и в начале сорок второго отправили на Волховский фронт командовать взводом в 6-й отдельной бригаде морской пехоты. В последнем бою морпех Яковлев получил четыре пули. Три в ногу, раздробившие кость, одну в грудь — прошла рядом с сердцем. Да еще два осколка остались на всю жизнь в легких и в ноге. В полевом госпитале он подписал согласие на ампутацию левой ноги от тазобедренного сустава. Врачи сказали, что другого выхода нет, — началась гангрена. Ногу спас руководитель медкомиссии, посетившей госпиталь как раз в момент, когда морпеха Яковлева положили на операционный стол. Взял историю болезни, спросил: «Сколько лет?» — «Девятнадцать». Сказал: «Танцевать надо». За свой последний бой старший лейтенант Яковлев получил орден Боевого Красного Знамени, инвалидность и на костылях вернулся в родную деревню. Инвалиду войны предложили заведовать кадрами на ткацкой фабрике или спиртоводочном заводе. На фабрике обещали дополнительный паек, на заводе — корм для коровы. Но отец, тоже пехотинец и тоже раненый, прислал из госпиталя письмо: пусть идет учиться. Поступил в Ярославский педагогический институт. Оттуда взяли инструктором в обком партии. Потом забрали в Москву, в ЦК. Мать отговаривала: — Не езди туда, скажи, что ребенок маленький родился… Александр Николаевич, человек острого ума, прекрасно формулирующий свои мысли, умеющий ладить с людьми, сделал изрядную карьеру. В брежневские годы занимал неизвестный широкой общественности, но важный пост руководителя отдела пропаганды ЦК КПСС. От сослуживцев его отличали мудрость, крестьянский здравый смысл, привычка к самообразованию и трагический опыт фронтовика. Диссертацию в аппарате ЦК защитил каждый четвертый. Людей, воевавших на передовой и смотревших в глаза смерти, оказалось совсем немного. Александр Николаевич был лишен догматизма. Понимал, что происходит. Говорил секретарю ЦК компартии Украины Федору Овчаренко (тот записал слова московского начальника в дневник): «В партии взятки, пьянки, цинизм, а это признак разложения». Хорошо помню, как мой отец, работавший в «Литературной газете», делился вечером впечатлениями от беседы с Яковлевым. Отец, человек неравнодушный и темпераментный, вошел в кабинет руководителя отдела пропаганды ЦК со словами: — Александр Николаевич, молодежи нужны идеалы! А на чем мы можем ее воспитывать? Яковлев посмотрел на него и сказал: — А ты пробовал без вертушки дозвониться до председателя райисполкома? Мол, о каких идеалах ты говоришь в мертвенно-бюрократической системе, где начальство отгородилось от народа и ни до кого достучаться нельзя? Ненависть определенных кругов к Яковлеву возникла не в перестроечные годы, а значительно раньше. В ноябре 1972 года в популярной тогда «Литературке» появилась статья Яковлева под названием «Против антиисторизма». Две полосы убористого текста стоили ему карьеры. К тому времени партийный аппарат утратил контроль над духовной жизнью общества. Вера в коммунизм сохранилась лишь в форме заклинаний. В правящей элите появились две группы. Одни считали, что лучшие годы страны пришлись на сталинское правление. Сталин — выдающийся государственник, который противостоял всему иностранному, поэтому нужно возвращаться к его политике. А рядом созрела националистическая альтернатива: те, кто уверился, что за всеми бедами страны с 1917 года стоит мировое еврейство, масоны и либералы, вознамерившиеся уничтожить Россию и русскую культуру. Обе группы роднили ненависть к Западу и презрительно-покровительственное отношение к другим народам Советского Союза. По этим настроениям ударил в своей статье Александр Николаевич. Он выражал мнение здравомыслящей части госаппарата, сознававшей опасность злобного национализма для целостности страны. Против Яковлева были мобилизованы немалые силы. Члены политбюро, крупные чиновники и некоторые писатели, автоматчики партии, как они себя называли, бросились к Брежневу: Яковлев обидел честных патриотов! Обратим на это внимание. Выразитель партийных взглядов стал внутри партии мишенью организованной атаки. Свидетельство того, что националистические настроения господствовали в истеблишменте не только задолго до наших дней, но и задолго до перестройки. Они и сыграли ключевую роль в разрушении СССР. Крестьянского сына и фронтовика зачислили в антипатриоты, сняли с должности и на десять лет отправили в приятную, комфортную, но ссылку — послом в Канаду. Годы, проведенные в Канаде, произвели на Александра Николаевича сильное впечатление. Он думал: если канадцы сумели так славно устроить жизнь, почему мы-то не в состоянии? Домой его вернул Горбачев. Академик Яковлев возглавил Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР. — По просьбе Госплана институт подготовил доклад на тему «Что будет с экономикой СССР к 2000 году», — рассказывал Яковлев. — Наши ученые написали, что будет очень плохо, и объяснили почему. В Госплане перепугались до невозможности и пожалели, что к нам обратились. После избрания Михаила Сергеевича главой партии Яковлев стал секретарем ЦК и членом политбюро. Он совершил эволюцию в своих взглядах и пришел к выводу, что свобода — важнейшая ценность, что права человека должны соблюдаться, а задача государства — не в том, чтобы давить и подчинять гражданина. В описании критиков Яковлев выглядит терминатором, разрушившим Советский Союз лихой кавалерийской атакой. В реальности он был человеком осторожным, не любил резких шагов. Но одним из первых осознал, что движение вперед, развитие страны невозможны, пока духовная жизнь придавлена. «Яковлев, — писал его коллега по ЦК Альберт Беляев, — выступил против коммунистических иллюзий и развенчал марксизм-ленинизм как научное руководство к действию. Он раскрыл и доказал всю утопичность этого учения, которое завело великую страну в тупик, в бездну нищеты и отсталости, обрекло народ на бесправие и беззащитность перед произволом власти… Яковлев смотрел глубже и дальше нас». Они с Горбачевым вернули людям то, что принадлежит человеку по праву рождения, — свободу. Вернули обществу религию и Церковь. Вернули России историю. Почему же его взгляды и его поведение вызывали особое раздражение? Яковлев не желал давить гласность и свободу печати, не позволял командовать журналистами. Защищал СМИ, которые впервые после 1917 года получили возможность работать профессионально, а не по указаниям начальства. Яковлев не антисемит, искренне презирал Сталина и националистов. Больше всего его ненавистников бесило то, что это исходило не от какого-то интеллигента сомнительного происхождения, а от ярославского крестьянина. Дошло до того, что поехали к нему в деревню выяснять, а не скрытый ли Яковлев еврей? Вернулись расстроенные. Последние годы Александр Николаевич руководил комиссией по реабилитации жертв политических репрессий. Комиссия не только восстанавливала честное имя уничтоженных и униженных людей, но и писала реальную историю страны. Преодолевала сопротивление аппарата, не желающего передавать историкам новые массивы документов: тут и идеологические мотивы, и корпоративная честь — зачем обнародовать документы, которые в отвратительном свете рисуют наше ведомство, молодежь надо учить на положительных примерах, а здесь сплошные преступления?.. Фронтовик Яковлев исходил из того, что не знать подлинную историю собственной страны — это как раз и значит не любить родину. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

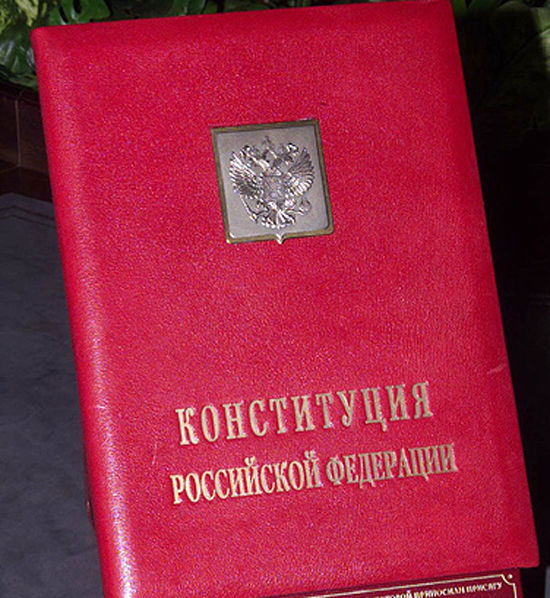

http://www.mk.ru/specprojects/free-t...lya-svoih.html

Почему общество не замечает юбилея Конституции  фото: ru.wikipedia.org «Уважение к духу и букве закона — не самая сильная черта россиянина». Такого рода формулы обыкновенно звучат как самооправдание. — Мы же знаем особенности нашего национального характера, — говаривал Дмитрий Медведев в бытность свою президентом. — Мы действительно незаконопослушные люди, это правда. В нас это проявляется в массе бытовых привычек. У нас это есть и на самом верхнем уровне. Мы все правовые нигилисты до мозга костей. Среди известных современной медицине врожденных пороков неуважение к закону не значится. Это воспитывается, формируется. Разве в последние сто лет воспитывалась привычка жить по закону? Большевики начали с того, что отменили в стране все законы. Потом ввели новые, свои. Сразу обозначили место Конституции. Нарком просвещения Луначарский констатировал: «Законы Конституции не распространяются на ЦК». Один из видных партийных секретарей говорил на партсъезде: — Всяким разговорам о действительной демократии мы противопоставляли твердый военный режим и даже уклон от Конституции. Но все это во имя победы. И мы победили… Стало ясно: Конституция — вовсе не Основной закон, обязательный для всех. Какое значение имеет, что записано в тексте Конституции? Сталинскую превозносили как образец демократизма. Кто-то всерьез воспринимал дарованные сталинской Конституцией права и свободы? Особоуполномоченный УНКВД по Омской области младший лейтенант госбезопасности Елизаров написал рапорт начальству: «Начальник отдела Болотов в период всенародного обсуждения проекта Конституции СССР встретился с областным прокурором Рапопортом, который говорил: — Вы бросьте теперь заводить дела по статье 58-10, теперь свобода слова. Вышеизложенное сообщается на ваше распоряжение». 58-я статья Уголовного кодекса предусматривала самое суровое наказание (вплоть до смертной казни) за все виды политических преступлений. Она состояла из множества пунктов. 58-10 — антисоветская пропаганда и агитация; по этой статье можно было посадить за самое невинное критическое замечание. Принявшего всерьез сталинскую Конституцию прокурора Омской области Евсея Лазаревича Рапопорта арестовали... Так и установилось: закон можно принять любой, но к реальной жизни он отношения не имеет. Скажем, в феврале 1944 года Сталин распорядился поменять Конституцию, и союзные республики неожиданно получили право вступать в отношения с другими государствами, заключать с ними прямые соглашения, обмениваться посольствами и консульствами. В республиках появились собственные наркоматы иностранных дел. Но делать им ничего не позволялось. Республики по-прежнему шагу не могли ступить без санкции Москвы. В чем же смысл изменения Конституции? Тогда создавалась Организация Объединенных Наций. Сталин надеялся ввести в ООН все советские республики (потому наделил их атрибутами самостоятельности), чтобы получить больше голосов на Генеральной Ассамблее. Но приняли только Украину и Белоруссию. Но и после смерти Сталина, и после ХХ съезда, осудившего сталинскую практику, не была осознана самоценность правосознания и законности. — Под непосредственным руководством Центрального комитета КПСС, его президиума и лично товарища Хрущева в стране полностью восстановлена революционная законность, а виновники нарушения ее наказаны, — гордо говорил председатель КГБ Александр Шелепин, недавний вожак комсомола. — И каждый советский человек может быть уверен, что больше это позорное дело — нарушение революционной законности — у нас не повторится. Заметим: не законность, а «революционная законность». Это разные вещи. 17 июня 1961 года Хрущев на заседании Президиума ЦК обрушился на Генерального прокурора: — Я вчера читал в газете заметку «Из зала суда». Я возмущен! Как это можно: дали пятнадцать лет?! Иначе говоря: почему обвиняемых не расстреляли? Генеральный прокурор Руденко объяснил, что таков закон: по этой статье Уголовного кодекса максимальное наказание — пятнадцать лет лишения свободы. Ссылку на закон Никита Сергеевич не принял. — Да пошли вы к чертовой матери, простите за грубость! — взорвался Хрущев. — Грабители грабят, а вы законы им пишете! Ишь, какие либералы стали, чтобы их буржуазия хвалила, что они никого не расстреливают… Распорядился немедленно изменить закон. И пригрозил: — Руденко мы накажем. Если вы не осуществляете надзор, тогда вы просто либералом стали. Верховный суд — товарищ Горкин, мы вас накажем за это дело и новых людей назначим. Вы боитесь, что у нас варварские законы? Я за варварские законы. Когда не будет убийств, тогда и не будет варварских законов, а сейчас — надо… После Хрущева так откровенно никто не высказывался. Торжествовало лицемерие: на торжественных собраниях Конституция почиталась как святыня, а делалось то, что считалось целесообразным. Законодательный орган, то есть Верховный Совет, был совершенно безвластным. Законы принимались партийным руководством. Но в протоколах Политбюро и секретариата ЦК делали пометку: «оформить в советском порядке». Это и означало, что формально закон будет принят Верховным Советом СССР. Решение Политбюро оставалось секретным, а в газетах печатался текст закона, единогласно одобренного товарищами оформителями, то есть депутатами. Страна привыкла: закон — нечто показное, предназначенное для широкой публики. В отличие от реальной воли начальства, которая устно излагается подчиненным в тиши кабинетов. Или в письменном виде рассылается доверенным лицам по узкому списку. Некоторым странам хватило одной Конституции. В других она менялась, когда совершались революции. А у нас чуть ли не каждый властитель заводил собственную. Первую приняли при Ленине. Сталин предпочел свою. Хрущев захотел ее поменять, но не успел. Зато Брежнев себя порадовал. Андропов и Черненко правили слишком коротко. Горбачеву быстро стало не до Конституции. Зато Ельцин обзавелся своей. А сейчас уже звучат голоса юристов, что и этот текст устарел, пора менять… Вот и сложилось представление, что Конституция — не более чем атрибут действующей власти. Никого же не удивляет, что новому хозяину в служебном кабинете перекрашивают стены и меняют мебель. Приносят аквариум — если его не было. И уносят — если он служил прежнему хозяину. Почему Конституция 1993 года, написанная правоведами высшей квалификации, не изменила ситуации? Она тоже воспринималась как личная Конституция президента Ельцина, не подтвержденная практикой жизни. Демократия — не только свобода и власть закона. Это лишение властителя права управлять жизнью и имуществом людей. Разве это произошло? Демократическое устройство формируется постепенно, когда различные социальные группы осознают, что нуждаются в согласовании интересов и определении жестких правил, общих решительно для всех. И для них самих — тоже! Закон лишь закрепляет нормы и правила, разделяемые обществом в целом. А какие нормы и правила господствовали в нашем обществе? Лауреат Нобелевской премии экономист Василий Леонтьев писал в перестроечные годы: «У вас семьдесят лет учили людей халтурить, увиливать от работы. Большая часть энергии употребляется на воровство, на халтуру, на обман, на уклонение от работы». Вот с таким багажом и вошли в новую жизнь. Многие тогда голосовали за демократически настроенных политиков вовсе не от того, что разделяли их политические и моральные ценности, а потому, что те обещали быстро наладить жизнь ко всеобщему удовольствию! Образованная публика полагала, что миллионные толпы, выходившие на улицы в перестроечные годы, желают демократии и равных возможностей. В реальности страна жаждала социального равенства. А перестройка и последовавшие перемены в политике и экономике, напротив, привели к еще большему расслоению. Причем как никогда очевидному, зримому, больно ранящему. Истеблишмент перестал таиться, привык жить на широкую ногу. И не стесняется это демонстрировать. Пока чиновники наслаждались своими привилегиями за непроницаемым забором, общество как бы ничего не ведало. На тайное неравенство не обижаются. А когда разница в уровне жизни колет глаза, это рождает злобу и ненависть. И жажду справедливости в самом архаическом его понимании. Дайте доброго и справедливого начальника, пусть он будет какой угодно самовластный — лишь бы следил за тем, чтобы соседу не доставалось больше! Принято считать, что люди, которые разбогатели и обзавелись имуществом, принципиально меняются: хотят жить по твердо установленным правилам, чтобы накопленное не отобрали и его можно было оставить в наследство детям… Да, люди с деньгами и имуществом желают установить правила. Но вот самое удобное для них правило: если начальник мне друг, то у меня все хорошо. Не это ли и есть основной закон нашей жизни?.. В такой системе Конституция остается элементом оформления. Люди привыкли: не Конституция определяет систему власти, а начальники решают, какая Конституция им удобна. Скажут наверху снисходительно: «Не надо ничего менять» — и юристы будут гордо повторять: «Основной закон незыблем!» А прозвучат слова: «Надо учитывать веяния времени» — и с тем же рвением примутся его перекраивать. Это повторялось из поколения в поколение: молодой человек у себя в деревне, районе или городе видит, как устроена реальная жизнь. Берет пример с преуспевших сограждан, ушлых и умелых, и быстро усваивает все неписаные правила и нормы. Какое, спрашивается, отношение к его жизни имеет какая-то Конституция? |

|

#6

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/specprojects/free-t...he-pozhil.html

21 января 1924 года умер вождь, обещавший народу легкое счастье  Молодого Ленина окрестили «змей-искуситель». Точнее не придумаешь! Ленин, без сомнения, — самый выдающийся соблазнитель России. Американский радикально настроенный журналист Джозеф Линкольн Стеффенс, вернувшись из революционной России, произнес слова, ставшие знаменитыми: «Я видел будущее, и оно работает». Возмущенные всеми несправедливостями мира, многие люди видели в ленинских идеях выход из тупика. «Я вступил в компартию, — вспоминал один немецкий писатель, — потому что искал убежище, приют и нашел его в этой всемирной общности единомышленников, в универсальной идеологии, обещавшей решить все мировые проблемы. Казалось, что уже виден край земли обетованной. Однако это был лишь мираж, оптический обман». Но мираж развеялся не скоро. И не для всех. Коммунистическая идея вдохновляла миллионы людей во всем мире. Что же удивляться, если столько людей в самой России поверили Ленину? Он был наделен способностью уговаривать. Обещал именно то, о чем мечтало большинство населения. Одним мир — немедленно. Другим землю — бесплатно. Третьим — порядок и твердую власть. И всем вместе — устройство жизни на началах справедливости. Владимир Ильич обращался не к уму, а к сердцу. А левая идея — всем поровну! — находила отклик; сердце у человека бьется слева. «Народные массы совсем не социалистичны, — заметил русский философ, свидетель революции. — Наши рабочие стремятся совсем не к социализму, а просто к привольной жизни, к безмерному увеличению своих доходов и возможному сокращению труда». Люди желали получить всё сразу. Никто не хотел ждать! Нетерпение буквально сжигало души. Ленин утолил эту жажду. Обещал то, на что никто не решался: немедленное решение всех проблем! Те, кто пошел за ним, не задумывались: осуществимо ли все это? Важно было другое: режим, установленный большевиками, создал новую систему кадровых лифтов. Партийно-классовый подход изменил принципы выдвижения. Две революции, Гражданская война и массовая эмиграция открыли массу вакансий. Право на успех и карьеру получили те, кто в конкурентной среде едва ли пробился бы. Стало ясно: если ты часть системы, то живешь лучше других. На самом деле в глазах народа большевистские начальники ничем не отличались от царских. Те же привилегии, то же барское отношение к людям. Партбилет гарантировал то, что было недоступно для остальных. Вот стихи из тогдашнего сатирического журнала: Партбилетик, партбилет, Оставайся с нами. Ты добудешь нам конфет, Чая с сухарями. Словно раки на мели, Без тебя мы будем. Без билета мы нули, А с билетом люди. В начальники хлынули ни на что не способные карьеристы. Наступало торжество непрофессионализма. Государство еще и развращало. Сам Ленин довольно быстро понял, что за систему он создал. Летом в его загородном доме в Горках настелили новые полы. Вероятно, из сырого материала. Пол, высыхая, трещал. В тишине ночи этот треск был вроде ружейной пальбы, вспоминала ухаживавшая за вождем медсестра. Страдавший от бессонницы Владимир Ильич жаловался жене: — Как пол трещит! Клей-то советский! А в кремлевской квартире вождь тем временем распорядился сделать ремонт: «Я абсолютно требую полного окончания к 1 октября. Непременно полного. Нарушения этой просьбы не потерплю». Ремонтом квартиры председателя правительства занимались полтора десятка рабочих. Получив указание вождя, согнали 160–170 человек! Работы вели круглосуточно. 2 октября Ленин вернулся в Кремль. Несмотря на рапорт об окончании ремонта, жить в квартире оказалось невозможным. Владимир Ильич возмущался: «По-моему, надо не только проповедовать: «учись у немцев, паршивая российская коммунистическая обломовщина!», но и брать в учителя немцев. Иначе — одни слова». А что еще он мог предложить? Признать, что утрата трудовой морали — его рук дело? Что после революции экономика страны развалилась под его управлением? Принято говорить, что история не знает сослагательного наклонения. Не согласен. Диктатура изъявительного наклонения не должна мешать разбираться в собственной истории, понимать, что страна могла пойти иным путем. Представим себе, что в 1917-м Ленин не смог бы вернуться в Россию из эмиграции. «Если бы большевики не взяли власть в октябре–ноябре, — со знанием дела писал Лев Троцкий, — они, по всей видимости, не взяли бы ее совсем». Иначе говоря, если бы в ту пору в Петрограде не было бы ни Ленина, ни Троцкого, история России пошла бы иным путем. А проживи Ленин дольше, какой была бы судьба России? Марксистская доктрина требовала искоренения частной собственности и административного управления всеми сторонами жизни общества. Попытка воплотить эту идею в жизнь разрушила экономику и привела к голоду. После безумной попытки одним махом ввести коммунизм, после Гражданской войны и напугавшего большевиков восстания военных моряков в Кронштадте пришлось отступить. Вернуться к нормальной экономике. Нэп дал фантастические результаты. В стране еще оставались миллионы людей, которые хотели и умели работать. Даже частичное снятие оков с экономики, возвращение к рынку позволило им развернуться. Россия не только полностью обеспечивала свои потребности, но и вновь экспортировала зерно. Через два года после смерти Ленина, к 1926 году, промышленное производство достигнет довоенного уровня. Сельское хозяйство, которое за годы военного коммунизма сократилось почти вдвое, тоже полностью восстановится. Но эти успехи мало радовали советских руководителей. Расцвет страны в период нэпа они воспринимали с плохо скрытым раздражением и возмущением, поскольку понимали: Россия нэповская могла прекрасно развиваться и без них. Жесткий политический режим только мешал экономике. Партаппарат и госбезопасность оказывались лишними. А они хотели оставаться хозяевами страны. Ленин все равно считал политику строительства коммунизма правильной. Надо было только немного изменить методы. Отказаться от планово-административной экономики было равносильно признанию в провале коммунистического эксперимента, бессмысленности октябрьского переворота и многолетней Гражданской войны. Смог бы Владимир Ильич пойти на это? Разумеется, «плохой» Сталин и «хороший» Ленин — это устаревшая схема. Владимир Ильич был фанатиком власти. Ради власти был готов на все — отдать пол-России. Он оседлал идею строительства счастливого общества. Хотите быть счастливыми? Значит, надо идти на жертвы. Ленин сказал своему заместителю в правительстве Льву Каменеву: «Величайшая ошибка думать, что нэп положил конец террору. Мы еще вернемся к террору, и к террору экономическому». Ленин заложил основы системы, которая при Сталине превратилась в кровавую диктатуру. Возглавлять такую систему мог только человек, сам внушающий страх. Ленин и должен был стать полновластным сатрапом, который регулярно рубит головы своим подданным. Но не захотел принять эту роль. Все-таки Владимир Ильич оставался человеком ХIХ века. С легкостью рассуждал о необходимости расстреливать тех, кого считал врагами советской власти, но споры и разногласия не считал поводом для репрессий. Менял гнев на милость, если недавний оппонент превращался в политического союзника. Как бы повел себя Ленин, не будь он столь слаб здоровьем? Очевидный здравый смысл и отсутствие в нем природной жестокости и коварства (чем щедро был одарен Сталин), возможно, уберегли бы Россию от того физического и нравственного террора, которым ознаменуется сталинская эпоха. Потери страны были бы неизмеримо меньшими, легче было бы возвращаться на естественную историческую колею. После принятия новой экономической политики мог сложиться жесткий, даже авторитарный режим. Но без массовых репрессий и уничтожения крестьянства. И, как многие другие европейские государства, которые в двадцатые годы ХХ столетия прошли через авторитарное правление, Россия постепенно двигалась бы к многопартийному демократическому устройству. Пока еще в начале двадцатых годов была возможна какая-то дискуссия, образованное, думающее меньшинство партии пыталось предложить более мягкую модель развития. Если бы исполнилась воля Ленина, убрали бы Сталина с поста генерального секретаря, то главой партии и государства оказался бы вовсе не Троцкий, как принято считать, а скорее всего, Алексей Иванович Рыков, вполне разумный хозяйственник. Во всяком случае, без внутреннего презрения к людям, без комплексов и тяги к иезуитским интригам. И что тогда? Не было бы массовых расстрелов, голода, близорукой внешней политики. Гитлер или не решился бы напасть на Советский Союз, или Красная Армия, в которой не уничтожались бы годами командные кадры, не пустила бы вермахт дальше Днепра, не погибли бы в Великой Отечественной почти тридцать миллионов… |

|

#7

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/specprojects/free-t...-kampanii.html

Массовая травля непохожих и неугодных — не духовность, а путь к деградации  фото: PhotoXPress У каждой кампании ненависти рано или поздно появляются жертвы. Потрясла недавняя история школьницы в глубинке, которую прорабатывали, позорили и поставили на учет за ее слова (слова!) в защиту лесбийской любви. Словно она воровка или проститутка. Впрочем, что это я? Ворующих — и по-крупному — у нас не осуждают. Продающих себя — и задорого — вознаграждают и продвигают Кажущиеся эпатажем поступки подростка — крик о помощи, знак беды. Можно представить, каково ей пришлось, если она решилась на подобное. Ежели она и в самом деле испытывает нетрадиционное сексуальное влечение, так ей тем более необходим доброжелательный и понимающий собеседник. А брезгливо рассматривающих ее — как невидаль из кунсткамеры — людей в фуражках заставляют заниматься не своим делом, отвлекают от борьбы с настоящими преступниками. С ней же обошлись по всей строгости нового закона. Там, в глубинке, указания из центра — да еще на фоне мощной пропагандистской кампании — восприняты всерьез. Гомосексуалисты, лесбиянки и либералы проходят по разряду злейших врагов. Еще более опасных от того, что большинство населения ни одних, ни других, ни третьих в глаза не видело. Но поскольку пока еще есть кому возмутиться, возник скандал — и от девушки отстали. Но отчего же нашлось столько желающих поучаствовать в травле юного существа? Так Надо! Люди приучены видеть в любой кампании высшую волю государства. Чему удивляться, если понятие «толерантность» — презираемое. А что, собственно, это слово означает в переводе на русский язык? Способность понять ближнего своего, посочувствовать, разделить его печали, вникнуть в чужую беду, готовность помочь… Что же тут противоречит нашим традициям, о которых печется идеологическое начальство? Формально — ничего. А фактически именно эти чувства десятилетиями выжигали из нас каленым железом. Воспитывалось иное. Не рассуждая, становись в общий строй и клейми врага. Присоединяйся к любым кампаниям ненависти, которые устраивались по самым разным поводам. Привычка в них участвовать превратилась в безусловный рефлекс. Но каким бы мимолетным ни было участие в травле, все равно что-то в душе отмирает. Не только нервные клетки не восстанавливаются, но и некие свойства души. В XVII веке в одной только Германии отправили на костер сто тысяч ведьм. Для того времени — масштабный террор. Церковь искала козлов отпущения, которые были необходимы страдавшему социальными неурядицами обществу. Но все, кто тащил несчастных женщин на костер, кто подбрасывал в него дровишек, кто завороженно наблюдал, как огонь пожирает живых людей, — они что, всерьез, осмысленно боролись с бесовщиной? Смешная мысль. Встречаются, конечно, мужчины, у которых нелады с женщинами, и они их побаиваются, но не в таком же количестве! Однако церковь говорила: Так Надо! Плюс — свойственная толпе истеричность. Плюс — мрачные сексуальные фантазии самых рьяных инквизиторов… Не сомневаюсь: многие осознают безумие подобных кампаний. Но всегда кажется, что неприятности подстерегают других. Когда в позднесталинские годы устроили антисемитскую кампанию, кто-то испытывал злорадство, будучи уверенным, что его это обойдет стороной: у него-то с пятой графой в паспорте все в порядке! Но поднятая Сталиным на вершину партийной номенклатуры малограмотная шпана боролась в первую очередь с конкурентами. Поэтому в число «безродных космополитов», которых унижали и лишали работы, и «врачей-убийц», которых ждала участь похуже, стали записывать и русских, и украинцев. Не только для маскировки. Устроители кампании спешили под сурдинку разделаться с более удачливыми и талантливыми, спихнуть их и занять их места. Открылись карьерные перспективы для двоечников и троечников. Обвинил заведующего кафедрой, ученого с мировым именем, в том, что он преклоняется перед Западом, — и сам стал завкафедрой. Ничего, что в науке — ноль, зато наш парень, такой, как все. В 1948 году в Военной краснознаменной академии связи имени С.М.Буденного обсуждалась работа будущего создателя первой системы противоракетной обороны Григория Кисунько. Его книгу выдвинули на Сталинскую премию. Но начальник кафедры основ марксизма-ленинизма заявил, что в книге Кисунько только в предисловии говорится о приоритете отечественной науки, а в самой книге — сплошь иностранные фамилии: Максвелл, Гельмгольц, Герц... Ученый совет отменил выдвижение книги на премию. Безнадежно отстававшие от мировой науки физики выступили против теории относительности Эйнштейна и квантовой механики. Утверждали, что «для советской физики особое значение имеет борьба с низкопоклонством перед Западом». Это открывало широкие возможности для карьеры — надо было только разделаться с группой молодых физиков-теоретиков. Но все они понадобились для расщепления атома. В отличие от завистливых, но малограмотных идеологов, руководитель ядерного проекта профессор Курчатов понимал и значение теории относительности, и роль физиков-теоретиков. Обратился к члену политбюро и заместителю главы правительства Берии. Лаврентий Павлович поинтересовался у Курчатова, правда ли, что квантовая механика и теория относительности являются идеалистическими. Курчатов ответил просто: — Если их запретят, то и атомной бомбы не будет. Равнодушный к идеологии Берия понимал, что его ждет, если не будет бомбы, бросился к Сталину. Погром в физике отменили. Но только в физике. То были худшие времена для отечественной науки. В борьбе с «космополитами» и прочими врагами выковалась когорта профессиональных разоблачителей. Увлекательным делом занялись по всей стране, уже и подстегивать их из центра нужды не было. А вот — последствия таких кампаний ненависти, которые ощущаем и по сей день. Кибернетику запретили как буржуазную науку, что предопределило безнадежное отставание страны в компьютерной технике. Все, чем мы пользуемся с утра до вечера, все, без чего современная жизнь представляется невозможной, — иностранного производства. Интернет создан и развивается там. А у нас только придумывают, как его ограничить. Гонения на лучших биологов, устроенные «народным академиком» Лысенко, расправа с генетиками дополнились разгромом химической науки. Результат: чужая еда на нашем столе, низкие надои, плохие урожаи, отсталость всего аграрного сектора. До сих пор нет и хороших отечественных лекарств. Чины, служащие по ведомству здравоохранения, могут рвать на себе импортную рубашку и твердить, что медицина у нас наилучшая. Но есть надежный индикатор: несмотря на существование целой системы медицины для начальства, наши высшие чиновники и олигархи лечиться едут за границу. Масштабы невосстановимого ущерба, нанесенного русской науке кампаниями ненависти, просто невероятны. Лингвистика, литературоведение… А как пострадала обороноспособность! К восьмидесятым годам отставание в военной сфере стало пугающе ощутимым. В сфере стратегических технологий Соединенные Штаты опережали Советский Союз по десяти позициям. По пяти позициям СССР и США были равны. На двух направлениях СССР опережал США. В чем опережали? В обычных боеголовках и силовых установках. В чем отставали? В создании быстродействующих компьютеров, систем наведения ракет, обнаружения подводных лодок, невидимых для радаров самолетов и в высокоточном оружии. В шарашках, под присмотром надзирателей, можно лишь реализовывать чужие идеи. Революционные открытия совершаются необычными людьми, абсолютно свободными не только от надзора, но и от всяких ограничений, догм, авторитетов и традиций! Отечественные гении, лауреаты Нобелевской премии в воспоминаниях предстают людьми не от мира сего. Как минимум не похожими на всех остальных. На фоне их великих достижений странности представляются милыми чудачествами. Но чудаками-то они родились — и только потом совершили свои открытия, когда всем стало ясно, кто рядом с нами. А как же смогут проявиться таланты, если устраивать гонения на тех, кто по разным параметрам не похож на остальных? Интересы различных ведомств, групп и отдельных персонажей, паразитирующих на таких кампаниях, ясен. Когда, скажем, разворачивается наступление на журналистский коллектив, попавший в поле номенклатурной ненависти, видны милые лица персонажей, которые доложат об этом наверх как о важном своем успехе. У них уже ноздри раздуваются от запаха политической крови. Но страшновато торжество этого интереса. Жертвами любой кампании ненависти — вне зависимости от того, против кого она первоначально направлена, — становятся те, кто не похож на окружающих, кто не ходит строем, не поет хором. Словом, инакомыслящие, «другие» (во всех смыслах этого слова). Кто задумается над последствиями подобной политической линии? Кто вспомнит, наконец, об общегосударственном интересе, озаботится безопасностью страны, обеспечением обороноспособности, что требует перемен в первую очередь в духовной жизни, в моральной атмосфере нашего общества? Нам грозит оскудение интеллектуальной, духовной, научной жизни. Яркие, необычные, инакомыслящие, а также инакочувствующие, инакодействующие и инакоживущие молодые люди не найдут себе применения. Замкнутся, опасаясь раскрыться, проявить себя и быть опозоренными, выставленными на всеобщее посмеяние. Не совершат того, для чего они рождены. А это — прямой, вполне осязаемый ущерб для страны. |

|

#8

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/specprojects/free-t...aya-voyna.html

фото: РИА Новости Холодная война — это трагедия чудовищного непонимания намерений и устремлений другой стороны. Торжество подозрительности, страха и предубеждений. Тогда и появилось выражение «промывка мозгов». Чем меньше знали, чем больше ненавидели и боялись. События развивались так, что градус конфронтации все повышался, некогда было раздумывать, на удар хотелось отвечать ударом, все вокруг требовали жесткости и принципиальности: «Не отступи, не смалодушничай!» Историки считают, что холодная война началась из-за Ирана. При активном содействии Красной Армии в 1945 году на севере Ирана провозгласили создание Народно-демократического государства Южный Азербайджан. Соединенные Штаты возмутились. В беседах с американцами Сталин не говорил, что Красная Армия обязана помочь восставшему народу. Откровенно объяснял, что нужна иранская нефть: — Вы не понимаете нашу ситуацию. Главный источник нашей нефти — месторождения в Баку. Они близки к границе с Ираном, и они очень уязвимы. Берия говорит мне, что вредители — один человек с коробком спичек — могут принести нам серьезный ущерб. Мы не можем рисковать поставками нефти. Тогда Сталин не стал конфликтовать с Вашингтоном. Вывел войска из Северного Ирана. Американское посольство доложило в Госдеп: «Советы не идут на ненужный риск. Глухие к логике разума, они в высшей степени чувствительны к логике силы». Но Сталин обиделся. Он исходил из того, что в своей сфере интересов вправе поступать так, как считает нужным. Не мог понять, почему американцы озабочены ситуацией в столь далеком от них регионе. Зачем ему препятствуют? Не потому ли, что претендуют на мировое господство? Американский дипломат Джордж Кеннан инструктировал Вашингтон, как иметь дело с советскими представителями: «Не придумывайте общность целей с ними, которой в действительно не существует… Не делайте бессмысленных жестов доброй воли… Не бойтесь пустить в ход все средства для решения вопроса… Не бойтесь ссор и предания гласности разногласий». Во время холодной войны слишком много ресурсов тратилось на пропагандистское обеспечение текущих интересов. В Москве всерьез полагали, что Запад разработал единый план пропагандистской работы против СССР, и на это выделены деньги, техника и специалисты. Управление пропаганды ЦК партии жаловалось руководству страны: «Советская пропаганда на западные страны носит по преимуществу оборонительный характер. Организации, ведающие пропагандой, не проявляют инициативы и смелости, слабо разоблачают империалистическую политику и антисоветские происки реакционных кругов капиталистических стран». Идеологические кампании перерастали в выявление внутренних врагов, что открывало широкие возможности для карьерного роста. Оттого в СССР был переизбыток добровольцев идеологического фронта. А вот людей, способных к трезвому анализу, недоставало. Но и в разгар холодной войны становилось ясно, что необходимы каналы доверительного общения. В разгар американо-советской конфронтации, осенью 1960 года, в Дартмутском университете состоялась первая встреча интеллектуалов двух стран. На следующий год встретились вновь, на советской территории. Дартмутские встречи стали постоянными. Собирались не для того, чтобы предъявить претензии, а чтобы обменяться мнениями и поискать точки соприкосновения. С американской стороны видной фигурой этих встреч был Дэвид Рокфеллер, с советской — академик Евгений Примаков. Иногда переговоры проходили в весьма экзотических условиях. Во время очередного приезда советника президента США Генри Киссинджера в Москву Брежнев предложил поохотиться на кабанов. Американец стрелять не стал, Брежнев одного кабана свалил, а другого ранил. Егерь отправился за ним в погоню. Брежнев, Киссинджер и переводчик Суходрев остались одни. Достали продукты: батон белого, буханку черного, колбасу, сыр, огурцы, помидоры и бутылку «Столичной». Брежнев сказал Киссинджеру: — Ну что, Генри, приступим? И не сиди без дела — бери нож и режь колбасу. Киссинджер взялся за нож. Они втроем выпили бутылку и вели разговор на важнейшую тему — об отношениях с Пекином. Назначенному послом в США Анатолию Добрынину министр иностранных дел Громыко дал совет: — К сожалению, большинство моих коллег не знают Америку, не бывали там, не понимают, как функционирует американская политическая система. Соответственно, они склоняются к конфронтационному мышлению и стремлению почти автоматически «дать отпор» американцам. Поэтому послу проще докладывать в Москву «сенсации» по поводу козней империалистов. Это легко усваивается, но серьезно мешает работе МИД. Смело и аргументировано поддерживайте все то, что могло бы вести нас к улучшению и развитию отношений. Не привело. Хотя Добрынин проработал в Вашингтоне столько лет, что стал дуайеном дипломатического корпуса. Ему поставили аппарат прямой связи с Государственным департаментом. И он — единственный из всех послов — имел возможность проникать в Госдеп со служебного входа, более удобного, чем вход для посетителей. Что касается санкций, то за долгие годы холодной войны они вводились не раз. Стратегию санкций строили на использовании слабостей нашей экономики, для которой крайне болезненны снижение цены на нефть и сокращение экспорта газа. Ограничение доступа к современным технологиям, запрет на поставки электроники, которую можно использовать в военной сфере, привели к отставанию в вычислительной технике. Поначалу в ответ на слова сотрудников о том, как трудно соревноваться с американцами, которые все считают на мощных компьютерах, президент Академии наук выдающийся математик Мстислав Келдыш уверенно отвечал: — Ничего, обойдемся серым веществом! Но потом увидел, как болезненно это отставание сказывается на создании новых видов высокоточного оружия, и, как говорят его сотрудники, глубоко переживал собственное бессилие. Наибольший ущерб стране наносило ожидание все новых санкций и отчаянные попытки им противостоять. Рейгановская военно-космическая программа — обещание создать щит от советских ракет — была нереализуемой. Но произвела сильнейшее впечатление на наших политиков и военных. Для противодействия стратегической оборонной инициативе (СОИ) мобилизовали все возможности экономики. Рейгановская программа «звездных войн» не привела к практическому результату: обещанную им систему противоракетной обороны так и не создали. А советские руководители растратили колоссальные средства, невосстановимые природные ресурсы и человеческий потенциал. За счет реальных нужд страны и потребностей Вооруженных сил. Генерал Владислав Ачалов командовал 8-й гвардейской армией, располагавшейся на территории Восточной Германии и предназначенной для удара по НАТО. И чем же занимался командарм, который в случае войны должен был дойти до Ла-Манша? «Мы вынуждены были открывать цеха по производству тротуарной плитки, доставать цемент, кирпич, — вспоминал Ачалов. — Выпускались методические пособия вроде того, как солить капусту, огурцы, помидоры. Каждому солдату на учении нужно было дать печеную картошку, луковицу, кусок сала. Докладываешь главкому, а он спрашивает: — А сколько вы за субботу и воскресенье собрали щавеля?» СССР сопротивлялся изо всех сил (к слову сказать, значительно превышавших нынешние российские) — и надорвался. Последствия той холодной войны очевидны. Страны, державшиеся в стороне и минимально тратившиеся на военные нужды, процветали. Мощные рыночные экономики США и Великобритания работали эффективно. Советский Союз, чья государственная экономика была ориентирована на оборону, пострадал больше всех. Очень дорого стоило и содержание союзников, которых мы щедро финансировали и которые сбежали при первой же возможности. Гигантская часть госбюджета уходила на гонку вооружений. В 1980-х годах постоянный дефицит товаров приводил к гигантским очередям. Не хватало самого необходимого. Люди постепенно разуверились и в идеалах социализма, и в способности "одолеть Америку и агрессивный блок НАТО". В итоге от противостояния Москвы и Вашингтона выиграл третий крупный игрок — Китай, который ни с кем и никогда в союзы и коалиции не вступает. Китайские лидеры — самые несентиментальные проводники политики равновесия сил. С древних времен китайцам приходилось противостоять сильным соседям. Будучи слабыми в военном отношении, они побеждали, так как понимали и использовали в своих целях психологию и предрассудки чужеземцев. К концу холодной войны Китай невероятно поднялся и оттеснил нашу страну с позиции второй державы в мире. |

|

#9

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/specprojects/free-t...po-koleno.html

Почему мы не хотим ни видеть, ни знать, что рядом кто-то страдает  фото: Геннадий Черкасов Меня невероятно огорчает реакция руководителей нашего здравоохранения на постоянные сообщения о том, что неизлечимо больные — от отчаяния! — кончают жизнь самоубийством: к медицине у них претензий не было, они просто сошли с ума, потому и покончили с собой. Смущает понятное, однако же малосимпатичное желание прежде всего защитить свое ведомство. Но уж совсем неприлично для давших клятву Гиппократа — брезгливо-снисходительное отношение к ушедшим из жизни. Разве психиатрия — не раздел медицины? А эти пациенты, у которых возникли еще и проблемы с психикой, получали специализированную врачебную помощь? Да и о психических ли заболеваниях идет речь? Самоубийства — десятая по значению причина смерти в современном мире. Чаще всего люди лишают себя жизни из-за неспособности справиться с множеством обрушившихся на них проблем. Они испытывают неуверенность, страх за будущее, свое и детей. Неопределенность, нестабильность, неуверенность порождают стресс. Но среди тех самоубийц, о ком мы говорим, — ушедшие в отставку по возрасту и состоянию здоровья профессиональные военные, люди решительные, жесткие, привыкшие преодолевать любые препятствия. На эти темы я часто беседовал с Татьяной Борисовной Дмитриевой, академиком медицины, директором Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Татьяна Борисовна, очаровательная, умная женщина, рано ушла из жизни; а беседы с ней всегда были и удовольствием, и открытием. Еще будучи министром здравоохранения России, Дмитриева говорила о том, что очень многие, не подозревая об этом, нуждаются в помощи психиатра, призывала не избегать специалистов: главное — вовремя получить врачебную помощь, чтобы не произошло худшего. Просто разговор с хорошим психиатром благотворно действует на человека, изнемогающего под грузом нерешенных проблем. — Это больная тема, — рассказывала мне Татьяна Дмитриева. — Фактически каждый второй, кто приходит в поликлинику, нуждается в психиатрической помощи. А как быть с профессиональными военными, которые прошли через войну или чудовищные испытания в мирной жизни и вдруг покончили с собой, интересовался я. Это люди, которые привыкли справляться со стрессами. Что же с ними происходит? — Самоубийство — крайняя степень дезадаптации. То есть человек больше не видит себе места в жизни. Частая ситуация: человек смертельно болен, знает, что обречен, что медицина бессильна, его мучают страшные боли. И он решает уйти из жизни. Я не могу одобрительно отнестись к такому выбору, считаю, что всегда есть шанс. Но когда сильные, достойные люди делают такой выбор, я к нему отношусь с уважением… Неизлечимо больные люди помимо лечения основной болезни нуждаются в психологической помощи. В современной медицине это идет рука об руку. К таким пациентам — без всякой их просьбы — должны присылать профессиональных психологов или специально подготовленных социальных работников: поддержать дух в слабнущем теле! Помочь справиться с охватывающим страхом! Иногда — просто поговорить. Беда в том, что в отечественной медицине эта отрасль практически отсутствует. Таковы традиции, складывавшиеся десятилетиями. Каков идеал общества? Человек должен быть здоров, крепок, весел. Заболел — сам виноват. Глава советского правительства Молотов заболевших подчиненных увольнял: — Взрослый человек не позволяет себе простужаться. Не сидите под форточкой, носите калоши… Нездоровье следовало скрывать. Когда Сталин себя плохо чувствовал, никого к себе не допускал. Болея, уезжал на юг. Когда у него случился инсульт, Берия хотел его навестить (редкий случай — в главе ведомства госбезопасности проснулось что-то человеческое). Сталин запретил. Не желал, чтобы кто-то знал о его недугах, видел его в постели слабым, немощным. Все должны были считать, что вождь здоров и работает. И уж тем более не думали о том, что переживший чудовищный стресс или невероятно страдающий человек прежде всего нуждается в неотложной психологической, а то и психиатрической помощи. В нашей жизни нет места ни боли, ни страданию, ни драмам, ни трагедиям. Единственный конфликт — борьба лучшего с хорошим… Исходили из того, что советские люди в принципе не имеют права на проявление душевной слабости, недостойной строителя коммунистического общества. Если возникла проблема, нужно зайти к секретарю своей партийной организации, все с ним обсудить и получить правильный совет. Многие люди, страдающие от психических расстройств, не подозревают, что существуют эффективные способы их лечить. Или же боятся огласки из-за того, что психические заболевания все еще считаются чем-то позорным. Нет ничего позорного в депрессии. Это серьезная болезнь, а не помешательство, как многие полагают. Это все равно что спутать сердечный приступ с болью в желудке! Депрессия причиняет невероятные страдания. Кто этого не испытал, не понимает. Это то же самое, что пытаться описать зубную боль тому, кто никогда не сидел в кресле у дантиста. Депрессия не оставляет никакой надежды. Ни эмоций, ни чувств. Ощущение полной безнадеги и мысли о самоубийстве. Уже выяснена биологическая, биохимическая основа многих вариантов депрессий. Людям можно помочь. Появились лекарства, способные влиять на биохимические процессы в головном мозге. И они произвели революцию в медицине! Конечно, как у всякого лекарства, могут быть побочные эффекты. Но депрессия, при которой жизнь ничего не стоит и человек готов покончить с собой, все-таки страшнее. Неизлечимые болезни, автомобильные катастрофы и несчастные случаи поставляют в реанимационные отделения больниц людей, которые пребывают между жизнью и смертью. И врачи знают, что к жизни эти люди не вернутся. Свой последний час они встречают на больничной койке, в холодном окружении пузырьков с лекарствами. Но ни медицина, ни общество не вправе оставаться безучастными к просьбам неизлечимо больных. Умирающие не должны испытывать все ужасы, которые им уготованы. Неизлечимые заболевания превращают закат жизни в ад. Применение широкого спектра современных обезболивающих позволяет даже онкологических больных избавить от невыносимых мучений. Но такое лечение и создание комфортабельных клиник, не унижающих больного, а заботящихся о нем, обходится дорого. Деньги есть, но вот только на что мы их тратим? Речь идет о смертельно больных и страдающих людях, у которых нет ни единого шанса выжить и которые ежеминутно, ежесекундно думают только о преодолении изматывающей, не исчезающей боли! Но, когда пациенты просят избавить их от боли в эти последние часы, к ним никто не прислушивается. А ведь ключевой вопрос для медленно угасающего человека — избавление от боли. Пациенты чаще всего даже боятся признать, что им больно, что они страдают, что они мучаются. Не решаются попросить избавить их от этих страданий. Не хотят обидеть врачей, вызвать их недовольство. Для отечественной медицины характерна низкая озабоченность субъективными ощущениями пациента. Врачи заняты лечением, жалобы пациента часто лишь раздражают. Можно и потерпеть… Предсмертные мучения можно облегчить, увеличив дозу наркотических средств, снимающих боль. Разумеется, под строгим врачебным контролем. Потому что если остается хотя бы малейшая надежда, то передозировка наркотиков, которые сами по себе ускоряют смерть, становится в высшей степени сомнительным делом. Врачей нужно учить тому, что их обязанность — не только лечить, но и избавлять пациента от страданий. Забота о психическом здоровье и психологическом комфорте пациентов должна быть в ряду самых важных медицинских приоритетов. Для лечения пожилых людей требуются познания в гериатрии, которых не хватает обычным терапевтам и тем более — другим специалистам, которые видят только конкретную проблему, но не берут в расчет общее состояние пациента. Психотерапия предполагает возможность помочь больному — кому-то дополнительной заботой, а кому-то лекарствами. И все мы должны перемениться. Мы избегаем общения с безнадежно больными, умирающими, инвалидами. Мы не хотим знать о трагедиях, которые случаются рядом с нами, не желаем видеть чужих страданий. Как в каких-то пещерных обществах, безнадежно больных и очень пожилых сразу списывают со счетов, жизнь их считается утратившей ценность. Не знаю, есть ли какие-то инструкции или негласные указания на сей счет, но чувствуется, что медицина помогает им из-под палки, что лечат их по остаточному принципу: и хороших лекарств жалко, и врачам лишний раз беспокоиться неохота. А психиатрических больных и вовсе считают гражданами второго сорта! Но и те, у кого проблемы с психикой, — такие же человеческие существа, как и все, и они имеют право на все, что современный мир способен дать человеку. Нам надо прекратить стыдливо молчать об этом. Реальность требует терпимости и теплоты, воспитания в себе способности к состраданию и сочувствию. Хотя бы потому, что придет час, когда все эти качества могут понадобиться любому из нас. |

|

#10

|

||||

|

||||

|