|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

19.08.1920. – В Тамбовской губернии вспыхнуло крестьянское восстание под руководством А.С. Антонова, жестоко подавленное Красной Армией

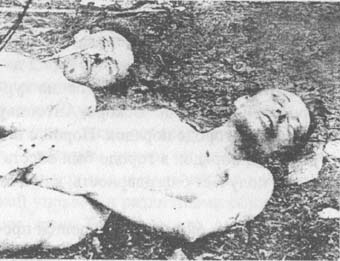

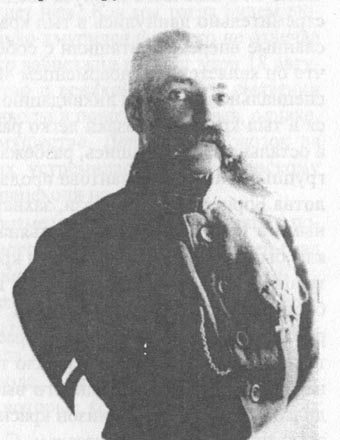

Крестьянско-большевицкая война на Тамбовщине Александр Степанович Антонов (1889–1922). При режиме военного коммунизма начала 1920-х годов (до введения нэпа), измученные грабительским произволом продразверстки, первыми попытками насаждения колхозов, крестьяне повсюду вынуждены были выбирать между сопротивлением режиму и голодной смертью. К этому добавлялось ограбление и закрытие церквей, что заставляло патриархальное православное крестьянство жертвенно выступать на защиту своих святынь, к чему призвал и Патриарх Тихон. Вызванные этими двумя причинами крестьянские волнения против жидобольшевицкой власти прокатились по всей территории Совдепии. Во многих местах они носили антиеврейский характер ("За Советы без жидов и большевиков!"), поскольку продотрядами и антицерковными комиссиями часто руководили евреи. Самым крупным из них было народное восстание в хлебной Тамбовской губернии в 1920–1921 гг., которая была близка к большевицкой столице и поэтому испытала на себе всю тяжесть безчинств Продармии. Продотряды использовали такой прием: входили в село, хватали одного из зажиточных крестьян и живым закапывали в землю перед согнанными сельчанами, – предлагая им сдать "излишки хлеба": тогда откопаем... Уже к октябрю 1918 г. в губернии действовали 50 продотрядов общей численностью до 5 тысяч человек, – при этом продразверстку проводили губпродкомиссар Гольдин, секретари губкома Райвид и Пинсон, заведующий отделом пропаганды Эйдман, председатель губисполкома Шлихтер и т.д. Они же осуществляли опубликованный в начале 1918 г. Декрет "Об отделении церкви от государства, а школы от церкви", то есть лишение Церкви всего ее имущества. На сопротивление верующих отвечали усилением репрессий, например, расстрелом крестного хода в Шацке. Во многих деревнях с весны 1918 г. прославилась "Красная Соня" (С.Н. Гельберг), которая командовала "летучим отрядом", состоявшим из революционных матросов, анархистов и мадьяр. Приходя в деревню или село, она в первую очередь приступала к ликвидации всех богатых и зажиточных крестьян и создавала там советы в основном из пьяниц и люмпенов, ибо трудовые крестьяне туда входить не хотели. "Красную Соню" еще звали "Кровавой Соней" – оба этих прозвища она вполне заслужила, так как любила собственноручно расстреливать офицеров, священников и гимназистов на глазах матерей, жен и детей, да еще всячески глумясь над своими жертвами. Молва народа о ней разлеталась не в одном уезде, и люди, никогда не видевшие ее в глаза, хорошо знали о ней. После ее ухода из села созданные ею советы тут же сами разбегались, а она направлялась в новые места. Там она опять мучила и расстреливала людей. В ряду подобных примеров исследователь Тамбовского восстания Б.В. Сенников в книге "Тамбовское восстание 1918-1921 гг. и раскрестьянивание России 1929-1933 гг." ("Посев", 2004) приводит и такой рассказ жителей села Козловки: «Туда пришел такой же "летучий отряд", в задачу которого входило установление советской власти и, как водится, ограбить сельские лавки и чайное заведение. Придя на место, коммунисты согнали всех к церкви на сход. Комиссар этого отряда в пенсне с черной бородкой, на вид добрый дядюшка, кряхтя влез на тачанку с пулеметом и обратился к собранным крестьянам с речью. Он сказал, что отныне у них теперь будет советская власть, от которой им ничего, кроме хорошего, не будет, а поэтому нужно будет им создать совет из местных жителей. Дальше он попросил, чтобы сход назвал ему всех уважаемых людей. Крестьяне, переговорив между собой, решили так, что если в этом совете будут хорошие и всеми уважаемые люди, то пусть будет совет. И начали называть имена всех уважаемых людей. Когда были названы все, комиссар ласковым голосом предложил всем названным выйти к тачанке. Когда вышли все, их сразу же взяли в кольцо китайцы и, щелкая затворами своих винтовок, стали оттеснять к церковной стене. Раздалась команда и прозвучал винтовочный залп. Среди народа раздался женский истошный вопль, а затем заголосили и все остальные женщины. Мужики, шокированные произошедшим, не могли прийти в себя от такой подлости комиссара. Выходило, что они ему выдали на смерть всех, кого уважали. Первыми на китайцев и остальных отрядников кинулись бабы, а потом опомнились и мужики, похватав оглобли и колья. Раздались безпорядочные выстрелы, но народ своей массой уже смял Красную гвардию. Комиссар кинулся к пулемету, но у того перекосило ленту. Озверевший народ, отбирая у китайцев винтовки, забивал их оглоблями и колами, топча ногами под вой и крики. Было убито помимо расстрелянных несколько баб и один ребенок четырех лет. Вскоре отряд весь был уничтожен озверевшей толпой, а комиссара чуть живого с выбитыми глазами мужики подтащили к козлам для распиловки дров и кинули на них. Держа голову и ноги комиссара, вопящего от боли, его распилили пилой-поперечкой живого пополам. Как говорит русская пословица: "Что посеешь, то и пожнешь"». Следует также отметить, что карательные воинские части, подавлявшие крестьянские выступления, формировались из латышей, венгров, китайцев и прочего интернационального сброда, попавшего в Россию в военно-революционной смуте и безжалостного к чуждому им местному населению. Руководили этим люмпен-пролетариатом комиссары, воспитанные на Талмуде и "Шулхан арухе". По данным историка М. Бернштама, до создания регулярной Красной армии в 1918 г. интернационалисты составляли 19 % ее состава, в 1920 г., после всеобщей мобилизации – 7,6 %. Эти карательные войска общей численностью более 250 000 бойцов сыграли решающую роль в подавлении всех восстаний. Столь взрывчатая смесь материальной, национальной, политической и духовной причин уже с 1918 г. привела к многочисленным сельским бунтам. Отряд "Красной Сони" был разбит и уничтожен крестьянами, а Соня была по приговору нескольких сел посажена на кол, где ей пришлось умирать в течение трех дней. «Сопротивление русского народа происходило не только в сельской местности, но и в городах. Еще во время гражданской войны, при посещении штаба Южного фронта Троцким в городе Козлове было им задумано открыть памятник Иуде, продавшему Христа за 30 сребреников. Председатель Реввоенсовета, не считаясь нисколько с религиозностью русского населения города Козлова (ныне – Мичуринска) решил им дать понять, что отныне они все будут жить, как им будет предписано новой властью. Город был весь наполнен войсками красных, и любое неудовольствие этой затеей тут же могло быть подавлено силой оружия. Под звуки Интернационала с фигуры христопродавца упало полотно и с речью выступил сам глава красной армии Лев Давидович Троцкий. Он говорил, что мы открываем сегодня первый в міре памятник человеку, понявшему, что христианство – это лжерелигия, и нашедшему силы сбросить с себя ее цепи. Что, мол, по всему міру будут воздвигнуты памятники этому "человеку", то есть Иуде. Но памятник простоял недолго, ночью его разбили вдребезги горожане города Козлова. Мы до сего времени не знаем имен этих героев. Но их поступком можно только гордиться. В 1918 году в Тамбове на том же самом месте, где сегодня коммунистами поставлен тяжелый истукан "гению всего человечества", был сооружен памятник Карлу Марксу, но и его постигла такая же участь, что и памятник Иуде. Ночью он был разбит, а в отколотую его голову и остов налито дерьмо из близ расположенного сортира. Чекисты тогда сбились с ног, ища злоумышленников. Арестовали даже жителей близлежащих домов, но все это было напрасно». Рейд белой конницы К.К. Мамантова, захватившего Тамбов на три дня в августе 1919 г., показал непрочность большевицкой власти и воодушевил народ (несмотря на то, что вскоре белое наступление окончилось поражением). Для централизованного руководства восстанием 14 июня 1920 года группа белых офицеров в количестве 33 человек встречается с 67 лидерами разрозненных партизанских отрядов и народных дружин ("совещание ста"). Эта историческая встреча произошла в деревне Синие Кусты Тологуловской волости Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. На этом совещании было принято решение свести все антикоммунистические силы крестьян, казаков, офицеров и жителей Тамбовской губернии, а также партизан-повстанцев в две хорошо организованные армии. Офицеры, казаки и руководители партизанских отрядов и дружин горячо взялись за это дело, и уже в августе 1920 года две хорошо организованные ими партизанские армии, созданные из различных сил русского патриотического сопротивления, вступили в активную борьбу с большевицкой властью, нанося ей чувствительные удары. С этого момента восстание, фактически начавшееся стихийно еще в 1918 г., переходит в хорошо организованную фазу. Как правило, датой начала организованного восстания на Тамбовщине историки считают 19 августа 1920 г., когда сразу в нескольких селах (Хитрово, Каменка, Туголуково) крестьяне отказались сдавать хлеб и разоружили продотряды. В тот же день в селе Афанасьевка произошло объединение нескольких мелких повстанческих групп и огонь крестьянской войны с большевиками заполыхал по всей губернии как по сухой соломе. Прекращается деятельность советских учреждений, продотрядов, карательных отрядов. Чекисты, интернационалисты, евреи спасаются бегством. Из разрозненных отрядов партизан формируются три армии, впоследствии сведенные под единое главное командование. Была провозглашена демократическая республика Тамбовского партизанского края. Была создана своя милиция, прокуратура, издавались свои газеты. Основным требованием был созыв Учредительного собрания как законной власти в стране (аналог Земского Собора). Предводителем восстания в советской историографии считается эсер Александр Степанович Антонов (в прошлом боевик-террорист: за ограбление почтового вагона получил 20 лет каторги, которую отбывал сначала в Шлиссельбургской крепости, а затем во Владимірском централе; после Февральской революции стал начальником Тамбовской губернской милиции, оставшись им и после большевицкого переворота), хотя его дореволюционная политическая ориентация в годы гражданской войны уже не имела значения. Вопреки советской трактовке, партийные организации эсеров не играли существенной роли в руководстве восстанием, ибо они, как и "Союз трудового крестьянства", были почти сразу разгромлены большевиками, и затем были воссозданы позже самими восставшими. Главная причина восстания была – жидобольшевицкий военный коммунизм. Против него, а не за программу эсеров, создалась повстанческая армия в 50 тысяч человек – в основном бывших солдат, прихвативших с собой винтовки с германского фронта. Помимо Антонова, видными руководителями были также А.Е. Ишин и Г.Н. Плужников. По мере расширения восстания, к февралю 1921 г. затронувшего прилегающие уезды Воронежской и Саратовской губерний, численность большевицких войск на Тамбовщине также непрерывно росла и к лету 1921 г. превышала 100 тысяч красноармейцев. Ликвидация фронтов против Польши и генерала Врангеля позволила перебросить против крестьян наиболее боеспособные дивизии под командованием военачальников, отличившихся в гражданской войне (Н.Е.Какурин, И.П.Уборевич, Г.И.Котовский). Одновременно туда были направлены от карательных органов Г.Г.Ягода и В.В.Ульрих, уполномоченный ВЧК из Москвы Я.А. Левин. Сопротивление им на Тамбовщине стало фактически крупномасштабной войной, в которой большевиками под общим военным руководством М.Н.Тухачевского, будущего маршала Советского Союза, были задействованы против крестьян артиллерия, бронетехника, самолеты, отравляющие газы. В одном из приказов говорилось: «Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось». Но главным оружием была система заложников, то есть террор мирного населения. В документальном сборнике "Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919–1921 гг. Антоновщина. Документы и материалы" (Тамбов, 1994) описывается суть этой стратегии с предельной четкостью – в распространенных для всеобщего сведения в пределах Тамбовщины приказе № 30 Тухачевского от 12 мая и в приказе № 171 Полномочной комиссии ВЦИК от 11 июня 1921 года. Этот режим включал в себя занятие территории войсками, назначаемое сверху управление (участковые политкомиссии и сельские ревкомы, включавшие в свой состав представителей армии, ЧК и парторганизаций), уничтожение хозяйств и разрушение домов участников мятежа и их семей, взятие заложников (одиночками и целыми семьями), создание концентрационных лагерей и репрессии вплоть до расстрела за неповиновение, за укрывательство "бандитов" и оружия. Репрессии обрушивались на всех, от детей до стариков, которых брали в заложники и расстреливали. Это еще более ожесточало повстанцев, которые в качестве ответной меры брали в заложники семьи красноармейцев, коммунистов, советских служащих – и тоже расстреляли их около двух тысяч. Приказ № 171 вводил расстрелы заложников в "бандитских" селах до полного подчинения, выдачи "бандитов" и активного участия в борьбе против "бандитизма". Официальные большевицкие документы сборника о практике осуществления этого приказа свидетельствуют: "Без расстрелов ничего не получается. Расстрелы в одном селении на другое не действуют, пока в них не будет проведена такая же мера". Из доклада председателя полномочной "пятерки" на заседании Кирсановской участковой политкомиссии о карательных мерах против повстанцев 10 июля 1921 года. ГАТО. Ф.Р.-4049. Оп.1. Д.1. Л.381 об. Операция по очистке селений Курдюковской волости началась 27 июня с деревни Осиновки, являющейся ранее частым местом пребывания банд. Настроение крестьян к прибывшим для операции – недоверчиво-выжидательное: банды не выдавали, на все задаваемые вопросы отвечали незнанием. Было взято до 40 заложников, селение объявлено на осадном положении, оцеплено красноармейскими частями, изданы приказы, устанавливающие 2-часовой срок для выдачи бандитов и оружия с предупреждением – за невыполнение будут расстреляны заложники. На общем собрании крестьяне, после объявления приговора и приказов, заметно стали колебаться, но не решались принять активное участие в оказании помощи по изъятию бандитов и, по-видимому, мало верили в то, что приказы о расстреле будут приводиться в исполнение. По истечении установленного срока был расстрелян 21 заложник в присутствии схода крестьян. Публичный расстрел, обставленный со всеми формальностями, в присутствии всех членов "пятерки", уполномоченных, комсостава частей и пр., произвел потрясающее впечатление на граждан. По окончании расстрела толпа зашумела, раздавались возгласы: "Из-за них, проклятых, страдаем, выдавай кто знает!", "Довольно молчать!", и вышедшие из толпы представители попросили разрешения произвести всем сходом поиск оружия и бандитов путем обысков и облав. Разрешение было дано. Крестьяне, разбившись на 3 группы, отправились искать оружие и ловить бандитов. 28 июня населением были доставлены 3 винтовки, вырытые из земли, и 5 бандитов, независимо от этого поиски бандитов производились оперативной частью "пятерки" (особотделом), было поймано 7 бандитов. В целях оздоровления селения семьи расстрелянных заложников, а также укрывающихся бандитов были изъяты и высланы в концлагеря... Иное отношение со стороны крестьян встречено в д. Кареевке, в 4 верстах от Курдюков, где ввиду удобного территориального положения было удобное место для постоянного пребывания бандитов: останавливались их штабы, был мобилизационный отдел и даже за 24 часа до прибытия "пятерки" находился один из видных главарей антоновской банды, Ишин, с группой в 25 человек. Принимая это во внимание, "пятеркой" было решено уничтожить данное селение – 2-ю Кареевку (65–70 дворов), выселив поголовно все население и конфисковав их имущество, за исключением семей красноармейцев, которые были переселены в с. Курдюки и размещены в избах, изъятых у бандитских семей. Строго после изъятия ценных материалов – оконных рам, стекол, срубов и др. – деревня была зажжена... Подобная мера произвела громадное впечатление на весь район. Остальные селения, прилегающие к Кареевке, как то: Шаболовка, Каширка и др., стали готовиться также к выселению, являлись представители с просьбой о помиловании, представителям указывалось, что их спасение – выдача бандитов и сдача последними оружия. Результаты операции: выселено в Курдюках и Кареевке 80 семей с общим числом членов 300 человек, явилось добровольно бандитов – 150, из них 41 с оружием... 3 июля приступили к операции в с. Богословка. Редко где приходилось видеть столь замкнутое и сорганизованное крестьянство. При беседе с крестьянами от малого до старика, убеленного сединами, все как один по вопросу о бандитах отговаривались полным незнанием и даже с вопрошающим удивлением отвечали: "У нас нет бандитов", "Когда-то проезжали мимо, но даже хорошо не знаем, были ли то бандиты или кто другой, мы живем мирно, никого не безпокоим и никого не знаем". Были повторены те же приемы, какие и в Осиновке, взяты заложники в количестве 58 человек. 4 июля была расстреляна первая партия в 21 человек, 5 июля – в 15 человек, изъято 60 семей бандитских до 200 человек. В конечном результате перелом был достигнут, крестьянство бросилось ловить бандитов и отыскивать оружие... Председатель полномочной "пятерки" Усконин Летом 1921 г. подобными мерами основные силы повстанцев были деморализованы и лишены поддержки населения. В конце июня Антоновым был издан последний приказ, согласно которому боевым отрядам предлагалось разделиться на группы и скрыться в лесах или даже разойтись по домам. Месть жидобольшевиков Тамбовщине была страшной: расстреливали безпощадно, многие села были вообще стерты с лица земли. Антонов был убит при аресте 24 июня 1922 г. в селе Шибряй и у стены мужского монастыря Казанской Божией Матери, где в то время находилось Тамбовское губернское ГПУ, 29 июня 1922 г. он был зарыт во рву, вместе с братом Дмитрием и другими расстрелянными участниками этого восстания. Подобные непрерывные восстания вспыхивали стихийно и разрозненно в течении 1918–1922 гг. Восставшие почти нигде не имели ни достаточного вооружения, ни общего руководства, ни общегосударственной цели, ограничиваясь захватами местной власти. В этом была главная причина их поражения. Но это была настоящая внутренняя война, шедшая одновременно с борьбой Белых армий на окраинах страны. Народ был доведен военным коммунизмом до отчаяния, что, например, большевицкие документы описывают так: «Крестьяне озверели, с вилами, с кольями и ружьями в одиночку и толпами лезут на пулеметы, несмотря на груды трупов, и их ярость не поддается описанию». Повсеместные подобные восстания, в том числе мятеж матросов в Кронштадте (март 1921), вынудили большевиков к временному тактическому отступлению от продразверстки и политики военного коммунизма – к "Новой экономической политике", объявленной весной 1921 г. Этот хитрый ход стал переломным моментом в гражданской войне: крестьянское сопротивление большевикам стало спадать, освободившиеся красные войска довершили изгнание Белой армии на Дальнем Востоке. Следует также подчеркнуть, что в восстаниях участвовало 25 % крестьян, а активными проводниками коммунистической политики на селе (члены партии и сочувствующие) были лишь около полумиллиона человек – 0,8 % населения. Но эти 0,8 % во главе с жидокомиссарами были с газами и пулеметами. За годы гражданской войны (а точнее жидобольшевицкого завоевания России) в 1918–1922 гг. они уменьшили численность нашего народа на 15 миллионов человек. Будет ли когда-нибудь создан музей или хотя бы памятник этим и последующим жертвам жидобольшевизма? Придет ли в голову нынешнему президенту РФ пожертвовать на это свою зарплату, как он это сделал для музея холокостников-талмудистов, устроивших "русскую революцию"? Или хотя бы очистить русскую землю от имен и памятников устроителей Русского Холокоста? (24 июня 2000 г. в Тамбове был поставлен памятный знак жертвам крестьянского восстания. Он был сооружен на народные деньги, которые были собраны по рублям со всей Тамбовской области. Простояв около года, в Вальпургиеву ночь на 1 мая 2001 г. памятник был украден. За неделю до этого депутат областной думы от КПРФ Чанцев заявил по местному радио, что он не потерпит этого памятника в городе. Это же он писал и в коммунистической газете "Наш голос". Памятники же устроителям крестьянского геноцида и имена жидобольшевиков все еще украшают улицы и площади губернского города, как и по всей России – нагло демонстрируя, чья на русской земле духовная власть... Это примерно то же, как если бы все города в нынешнем еврейском государстве украсить памятниками Гитлера, Геббельса, Эйхмана.) М.Н. Использованы материалы: Б.В. Сенников. "Тамбовское восстание 1918-1921 гг. и раскрестьянивание России 1929-1933 гг." М., Посев, 2004. "Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919–1921 гг. Антоновщина. Документы и материалы" (Тамбов, 1994) "Народная война в Тамбовской губернии (1920 -1921 гг.)" Постоянный адрес данной страницы: http://www.rusidea.org/?a=25081903 Последний раз редактировалось Chugunka10; 07.12.2021 в 14:05. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.svpressa.ru/society/article/56364/

24 июня 2012 года 18:01 | Андрей Полунин  90 лет назад погиб руководитель крестьянского восстания, потрясшего советскую Россию 24 июня 1922 года, в селе Нижний Шибряй Тамбовской губернии погиб вождь последнего крестьянского восстания в России – Александр Антонов. Мучимый приступами малярии, с высохшей от ранения правой рукой, Антонов вместе с братом Дмитрием опрокинул отряд из девяти милиционеров и чекистов, которые прибыли их арестовывать, но в перестрелке был убит. К тому времени восстание на Тамбовщине было жесточайшим образом подавлено. Достаточно сказать, что по приказу Тухачевского позиции антоновцев обстреливали из гаубиц снарядами с отравляющим газом иприт. Но кое-чего восставшие добились: большевики отменили по всей России продразверстку, обрекавщую крестьян на голодную смерть.  «Свободная пресса» уже писала, каким на самом деле был жизненный путь Александра Антонова. Сегодня мы расскажем о результатах уникального исследования по Антонову. Историк и краевед Андрей Литовский в течение многих лет исследовал в архивах, выяснил, как сложились судьбы родственников и потомков Александра Антонова. Сегодня эти материалы впервые публикуются в печати. – Практически во всех книгах об Александре Антонове написано, что дальнейшая судьба его родственников неизвестна, – говорит Андрей Литовский. – Мне захотелось узнать, что же с ними произошло, где сейчас его потомки. Начал я с поисков родственников по закрытым электронным базам данных – каким именно, говорить не буду, не имею права. Отыскивал людей с похожими фамилиями в Мейл.ру и Вконтакте. Постепенно информации собиралось все больше и больше.  Дочь Ева Первой я нашел родную правнучку Антонова – Марию Горелик. Она мне и рассказала, что произошло с ее родной бабушкой – дочерью Александра Антонова Евой, которая родилась в 1922 году. Когда восстание было уже подавлено и разгромлено, Антонов скрывался от чекистов в селе Нижний Шибряй. Там он познакомился с Натальей Катасоновой. Она от Антонова и родила девочку в декабре 1922 года, в тюрьме, когда сам Антонов был уже убит. После того, как Антонова убили, Катасонову посадили на 4 или 8 лет – в разных источниках, даже официальных, указываются разные цифры. Я так понимаю, сначала ей дали один срок, а потом освободили условно-досрочно в 1927 году. Наталью не взяли в колхоз – в «Похозяйственной книге» тех лет так и записано, что она является женой бандита Антонова. Потом ее лишили избирательных прав и, в конце концов, выслали как неблагонадежную за пределы Тамбовской губернии – на Север, в Ухту. Перед войной она перебралась в Москву, к своим родственникам. Кстати, девочку записали не на Антонова. Отчество ей дали родного брата Натальи Катасоновой – Федора Катасонова. Так дочка Антонова стала Евой Федоровной Катасоновой – я так понимаю, чтобы ей не мешало родство с «бандитом» Антоновым. В Москве Ева закончила школу, и захотела поступить в педагогический институт, но не смогла. Началась война, всех забрали работать. Ева работала на заводе «Калибр» вместе с матерью. Потом завод эвакуировали в Челябинск. Там Ева познакомилась с одним из работников завода, Львом Марковичем Гореликом, у них родилось двое детей. Сама Ева стала, в итоге, учительницей, и умерла в 1971 году в Челябинске. Сейчас в Челябинске проживает двое детей Евы и Льва Марковича – Борис и Георгий. Один из них судмедэксперт, он и сейчас работает в Челябинской области. Второй – инженер танковой техники. Установка «Штора», предназначенное для маскировки танков – изобретение коллектива конструкторов, в том числе Георгия Горелика.  Сестра Валентина В ходе поисков мы вышли на потомков родных сестер Антонова. На старшую сестру – Валентину Степановну Антонову – я нашел справку о реабилитации. Ее судили в Тамбове в 1920 году и через некоторое время она скончалась в тюрьме. Она не имели никакого отношения к эсерам. Когда в 1905 году в Тамбове стали увлекаться эсерами, ей было за 20 лет, она воспитывала годовалую дочку, и ей было не до революции. Ее мужа – Якова Иванченко – переводили то начальником одной железнодорожной станции Тамбовской губернии, то другой, то третьей. У них родились две дочки с разницей в два года. Дочки еще до революции успели закончить школу, а сама Валентина сблизилась – так получилось – с сестрой первой жены Антонова. Антонов первым браком, осенью 1917 года, женился на Софье Васильевне Орловой. У Софьи была сестра Клавдия – сестра по второму отцу, секретарь Тамбовского уездного исполкома ВКП(б). Иванченко (в 1915-17 годах, а до этого с мужем по разным станциям) жили в Тамбове, у Валентины после освобождения из каторги проживали и братья – Дмитрий и Александр. Они откармливались у сестры – в семье начальника станции было что покушать. Чтобы было легче прожить, Софья уговорила свою новую родственницу Валентину вступить в Компартию. Валентина сначала была кандидатом, потом вступила в партию. Ее, когда казаки Мамонтова захватил Тамбов, даже выдали им как коммунистку. Но она успела сбежать, скрыться, и ее так и не нашли. А якобы рассказала о ней казакам женщина, которая впоследствии стала женой начальника уездного тамбовского ЧК. Когда началась Первая мировая, Валентина закончила сестринские курсы, с год была на фронте. Потом в Тамбове организовали госпитали, она устроилась в один из госпиталей, и всю войну проработала медсестрой – до самой революции 1917 года. А перед революцией заболела туберкулезом – заразилась в госпитале или на фронте. В январе 1920 года ее арестовали. Сотрудничать с чекистами она наотрез отказалась – ей предлагали пересылать брату-«бандиту» письма. Ее осудили за связь с Антоновым – в 1918 году она передавала лекарства и пальто своему брату. Лечения нормального в тюрьме не было, и 1 мая 1920 года она умерла в тюрьме. Ее дочки остались с отцом. Поскольку обе были грамотные, читать-писать умели, старшую дочь отец пристроил работать на железную дорогу. Я видел документ с ее фото, когда она работала секретаршей в организации по снабжению железной дороги топливом. Она часто переходила с одной работы на другую, умела печатать на машинке. Потом, когда Гражданская война закончилась, семья переехала в Саратов. Старшая дочь Тамара закончила Саратовской театральное училище, младшая тоже закончила это училище. Тамара стала актрисой, играла в разных городах в театре, в детском театре. Потом познакомилась с партийным функционером Владимиром Тимофеевым и вышла за него замуж. Кстати, сам Тимофеев происходил из дворянского рода. Тамара выступала в театре до тех пор, пока муж ей это не запретил. Он уже дослужился до директора Ленинградского завода № 4 им. Калинина, был членом Совета при Наркомтяжпроме СССР, а жена – актриса. Ему было неудобно. Тимофеев ей в 30-х годах запретил играть и в театре, и кино. Муж часто бывал за границей. В конце концов, его посадили, и буквально на третий деть расстреляли. Тамару осудили на восемь лет как жену врага народа. У них с Тимофеевым был маленький сын, Андрей. Он еще жив, и живет сейчас в Петербурге. Тамара освободилась уже после войны. После отсидки пошла работать в кино на Ленфильм – на киностудии остались связи. Устроилась там, и сыграла около 40 второстепенных ролей в кино. Кроме того, она озвучивала мультфильмы, играла в спектаклях. Ее единственного сына Андрея эвакуировали из блокадного Ленинграда, поскольку он был тогда маленьким ребенком. Он жил в детдоме. После войны он окончил сначала училище, потом институт. Сейчас он на пенсии – бодренький старичок 1928 года рождения. Я был у него – брал фотографии, удостоверение матери, копию паспорта деда. Вторая сестра Галина тоже стала актрисой, но играла всю жизнь в областных театрах, в кино не снималась. Галина родила сына Кастуся от актера Иосифа Войцеховского, поляка. Потом вышла замуж за театрального режиссера Вадима Касьянова, который усыновил Кастуся. Сейчас Кастусь Вадимович Касьянов – внучатый племянник Антонова – живет в Воронеже. Он нам дал очень много фотографий, рассказал про семью.  Сестра Анна Другая сестра Александра Антонова – Анна Степановна Антонова – была девка боевая. Она была вторым ребенком в семье, старше Антонова на два года. Когда в 1905 году в Тамбовской губернии началась революционная деятельность, она познакомилась с Константином Баженовым – одним из организаторов эсеровского движения в Кирсанове. Псевдоним у него был «Концертный» – его дали в тамбовском жандармском управлении. Константинов Баженовых было вообще-то два, второй – присяжный поверенный, и клички у них агентурные были разные. Баженов – друг Анны Степановны – был из мещан. Они жили вместе, даже снимали квартиру. В одном донесении я читал, что Баженов указан как «иждивенец» Анны Степановны. Баженова подозревали в экспроприациях, за ним, как обычно, гонялась полиция. Анна Антонова тоже попала в списки неблагонадежных – за ней установили наблюдение. Ее и задерживали, но ничего подозрительного первоначально не находили. В 1908 году она уехала в Пензу – там у Антоновых жил родственник по отцу – Константин Лаврентьевич Антонов, 1891 года рождения (Анна была 1887 года). Он также сблизился с эсерами – был в эсеровской студенческой группе. Его тоже арестовали в 1909 году. В Пензе эсеровская группа, куда вошла Антонова развернула активную работу. Они пытались восстановить эсеровскую организацию, которая была разгромлена за полгода до этого. Начали организовывать типографию, к ним приехали кураторы из Самары, по частям привозили части печатных станков. Полиция получила сведения об этой деятельности в ноябре. А в начале 1909 года всю эту группу, порядка 20 человек, арестовали – в том числе, Анну. Анна с год была под арестом, потом ее освободили (под арестом до суда находилось всего пятеро эсеров, самых злостных). Всех участников осудили на разные сроки – кого приговорили к высылке, кого к тюремному заключению. Анна по какой-то причине осуждена не была – возможно, ей зачли год пребывания под стражей. Анна вернулась в Тамбовскую область, жила в Кирсанове, в Тамбове. Во время Первой мировой уехала учиться в Петроград на сельскохозяйственные курсы. Вышла там замуж за агронома Владимира Полканова (также эсер, родом из Елатомского уезда Тамбовской губернии, кличка агентурного наблюдения «Казенный», с ним она встречалась после освобождения из тюрьмы уже 1911 году они проходят в сводках вместе), приехала с ним в Тамбов. В Тамбове, летом 1918, года у них родился сын. Полканова направили в Рассказово помощником агронома. А в январе 1920 года Анну арестовали за связь с Антоновым. Снова был обыск, и снова ничего не нашли. Потом ее, по всей видимости, выслали за пределы Тамбовской области. Судя по письмам, какое-то время она жила в Анапе, потом уехала к родственникам мужа в Петроград. Мужа отправили куда-то поднимать целину, Анна с ним рассталась и второй раз вышла замуж в Питере за известного в то время советского финансиста Андреева. В Питере у них была большая государственная квартира в три-четыре комнаты. Потом их уплотнили, а ее мужа-финансиста или репрессировали, или он умер. Думаю, раз Анна осталась жить в квартире – умер. Она помогала всем своим племянникам. Кастусю из Воронежа она приходилась крестной, у нее жил, когда учился в Питере, Андрей Тимофеев. Анна Антонова пережила блокаду Ленинграда. Ее, кстати, больше никогда не дергали – ни по эсеровским, ни по другим делам. Вероятно, потому, что она дважды сменила фамилию, и затерялась. Анна умерла в 1947 году. Сейчас в Питере проживает ее внук – инженер Владимир Полканов.  Брат Дмитрий По младшему брату Антонова, Дмитрию, информации вообще никакой не было, когда мы начали заниматься историей семьи. Неизвестен был даже точный год рождения. В метрических книгах удалось найти, что родился он в 1896 году в Кирсанове, нашли и его фотографию (до этого фотографии Дмитрия Антонова были неизвестны, как и фото его сестер). Дмитрий отучился в приходском училище, жил с отцом в Инжавино. После смерти первой жены отец, Степан Антонов, переехал в Инжавино и женился там второй раз. Дмитрий был в то время маленький и жил вместе с отцом. В 1916 году Дмитрия призвали в армию – с началом Первой мировой призывать стали в 20 лет. В армии он окончил фельдшерские курсы. Повоевал Дмитрий всего год, и в апреле 1917 года вернулся в Тамбов. При каких обстоятельствах это произошло – неизвестно: демобилизовался ли он, или бросил фронт, как тогда любили. Дмитрия устроили в тамбовскую милицию, как и старшего брата. Он проработал милиционером целый год, до середины 1918-го. А когда началось восстание мобилизованных в Тамбове, эсеры под его марку арестовали большевицкую команду, Чисканова и Васильева (Борис Васильев (Голдберг), руководитель тамбовской партийной организации РСДРП (б), занимал кучу партийный должностей, в том числе был председателем укома и Тамбовского горкома; Чичканов Михаил в 1918-19 годы - председатель Тамбовского губисполкома), а часть милиции перешла на сторону восставших. И Дмитрий Антонов, даже не сам, а по приказу вышестоящего начальника, стал выполнять распоряжения бунтовщиков. А когда восстание было подавлено – сбежал. Длительное время Дмитрий скрывался. Старший брат, Александр Антонов, был очень этим недоволен. Он посчитал, что Дмитрий своим участием в антибольшевистском восстании поставит всю семью под удар, в том числе его – начальника Кирсановской уездной милиции. Тем не менее, члены семьи Дмитрию помогали скрываться как родственнику. Брат Модест В одном из допросов Валентины в ЧК в 1918 году она рассказала, что передавала продукты для своей мачехи и двух малолетних братьев. Стали копаться, и оказалась, что мать Антонова, Александра, умерла в 1907 году, а отец в том же году женился второй раз. В итоге, мы нашли еще одного младшего брата, 1911 года рождения – Модеста Степановича Антонова. Правда, больше данных о нем не найдено. Возможно, именно у Модеста Антонова сохранился семейный архив. Отец Степан Антонов Отец у Антоновых был военный. В Москве – похоже, после того, как вышел в отставку – он женился на московской мещанке Наталье Ивановне Соколовой. В метрической записи о рождении дочери он называется отставным старшим унтер-офицером, а потом, в метрике о рождении Дмитрия – отставным фельдфебелем. Дело в том, что в те годы прошла военная реформа. После нее были уже не рекрутские наборы, как раньше, а призыв в армию. А после службы военные находились в запасе. Получается, Степан Антонов закончил службу в конце 1870-х годов, в Москве, там остался, женился, некоторое время прожил в Москве, жена родила ему троих детей (а возможно и больше, тогда смертность была большая). А в начале 1890-х в стране начался голод, просто-напросто в Москве повысились цены на все продукты питания. Естественно, на пенсию отставного фельдфебеля особо не проживешь, и Антоновы поехали поближе к земле, в город Кирсанов. Кирсанов – не родной город. Степан Антонов был мещанином Тамбова. В Кирсанове поехали потому, что там жила его сестра – было к кому уехать. К тому же, в Кирсанове Антоновы открыли слесарную мастерскую, ателье по пошиву одежды. Занимались потихонечку, одевали-обували детей. Умер Степан Гаврилович Антонов около 1919 года. Я читал в воспоминаниях чекистов, что его тоже допрашивали по делу Антонова-сына, но сведений о его аресте нет.  Первая жена Софья В 1917 году Антонов женился на Софье Васильевне Орловой. Она же – Софья Алексеевна Боголюбская (по отчиму). Вместе с мужем они проживали в Кирсанове, а после ареста она несколько раз переселялась. Жила и в Воронежской области, во время мамонтовского набега – в Рассказово, вместе со своей матерью. Во время восстания ее арестовали. Чекисты склонили ее к сотрудничеству, и вынудили ее написать письмо, чтобы Антонов приехал к ней в гости, повидаться. Но он отказался – написал, что «кругом война, и в некотором роде ответственность за эту войну несу и я…» Софья Орлова несколько месяцев просидела в тюрьме, потом ее выпустили под надзор. Зимой 1921 года на нее вышли антоновцы, в марте она написала еще одно письмо Антонову, и доложила об этом письме в ЧК. В нем говорилось, что она хочет расстаться с Антоновым, и если он ее еще любит, пусть он больше с ней не общается, так как она больше не хочет подвергаться арестам. Не знаю, что подумали чекисты. Вероятно, подумали, что она тайно за их спиной переписывается с Антоновым. Ее заново арестовали. Долгое время она содержалась в тюрьмах – то в одной, то в другой. Ее перевели в Москву, где она объявляла голодовку – требовала лучших условий содержания. В конце концов, ее выпустили только в 1922 году, во время процесса над эсерами, когда восстание было полностью разгромлено, а Антонов скрывался. Ее выпустили до его смерти. Надобность ЧК в Орловой отпала. Я так понимаю, чекисты поняли, что толку от нее не будет, знать она ничего не знает, и с эсерами отношений не поддерживает. Больше раскручивали ее родного брата Александра Боголюбского – шурина Антонова. Он согласился сотрудничать с новой властью, хотя сам и в милиции под руководством Антонова служил, и скрывался с его братом Дмитрием. Боголюбский выступал на процессе против эсеров свидетелем со стороны обвинения. По сути, он сказал то, что велели, чтобы сохранить свою жизнь. Судьба Александра и Софьи Боголюбских неизвестна. После 1922 года ни в одном архиве о них нет данных – они растворились на просторах России. Судьба семьи Антоновых сложилась трагично. Из-за того, что Антонов начал восстание, его семья подвергалась репрессиям. Старшая сестра умерла в тюрьме, брат погиб, жена подвергалась арестам, его вторая жена тоже арестовывалась. Своей семье, кроме беды, Антонов ничего не принес. Но Антонов был революционером, романтиком. Он считал, что может пригодиться своему народу – у романтиков всегда высокие цели. Он хотел стать народным вождем, как Стенька Разин, которого он очень любил. Кроме того, Антонов ничего не принес семье, потому что проиграл восстание. А если бы не проиграл, все было бы с точностью наоборот… По местам боев Мы сорганизовали историческую экспедицию и проехали по местам сражений Антонова. Заехали в село Паревку – это место, где антоновцы до последнего скрывались в долине реки Вороны – в Змеином болоте, возле озер Рамза и Кипец. В музее Паревки – старые прялки и самовары, гильзы, угольные утюги. Но один документ оказался очень любопытным. Документ – однозначно подлинник. Это документ о том, что одного жителя села приняли в кандидаты в члены РКП (б). Причем, принимается он в партию большевиков голосованием ВСЕЙ коммунистической ячейки села Паревка. Так вот: коммунистическая ячейка села в 1924 году состояла из трех человек. А четвертого они принимали в кандидаты. Это при том, что население Паревской волости на тот момент составляло целых 10 тысяч человек. Это развенчивает миф о том, что все крестьяне и батраки кинулись поддерживать коммунистов. В Паревке был основной опорный пункт, где скрывались антоновцы во время нападений. Там очень труднодоступные места. Даже после того, как в 1960-е там прошла мелиорация и осушение земли, добраться туда – проблема. Треть мужиков из Паревки ушли в ополчение к Антонову, и село считалось злобандитским. В Паревке большевики провели тройную зачистку – расстреляли три партии заложников, в том числе женщин и детей, на глазах всего села. Антоновцы видели из леса, что односельчан расстреливают. Большевики выдвинули ультиматум: пока не выйдите, будем продолжать расстрелы до последнего человека. После третьего расстрела антоновцы вышли (точнее, вышел Яков Санфиров, командир особого полка. Он потом участвовал в ликвидации Антоновых в 1922 году, и ему приписывается смертельное попадание в Александра Степановича. Думаю, ему было стыдно за свои дела, поэтому он и стремился уничтожать всех, в отношении кого проводились операции, чтобы потом им в глаза не смотреть и упреков не слышать. Антонов ему крикну во время боя: «Яшка, ты что делаешь, своих бьешь!» А после операции Яков первым заорал песню, когда грузили тела Антоновых на телегу, а толпа местных стояла и шушукалась. Я думаю, он сделал это, чтобы отвлечься и ничего не слышать, – это как арестованный за убийство вдруг начинает орать песни). Всех расстрелянных сбросили в яму и, говорят, яма еще три дня шевелилась и стонала. Паревка была, что называется, на устах советского руководства. Даже в 1980-х негативное отношение к жителям сохранялось. Призывников из Паревки, например, брали только в стройбат – помнили, что село было бандитским. Потом заехали в райцентр Инжавино. Музей оказался здесь неожиданно богатым – в отдельном доме. Антоновскому восстанию была посвящена одна стена музея: ржавые штыки, гильзы, доска, на которой якобы красноармеец штыком нацарапал, что ни за что не сдается бандитам, и предпочитает умереть. Красноармейца этого, якобы, потом антоновцы убили. Это миф, конечно. Во время боя некогда писать. На другом стенде музея – «герои революции», которые подавляли восстание Антонова: Тухачевский, Блюхер, Котовский, Покалюхин (знаменитый чекист, который якобы лично застрелил Антонова). Все, кто изображен на этих фотографиях, были или репрессированы, или уничтожены режимом, который они породили. Разве что Котовский выпадает – его застрелил ординарец, то ли по пьянке, то ли из ревности. Наш тамбовский герой Покалюхин тоже отсидел «десятку» (давали ему 19 лет). Кстати, в лагере Покалюхин встретился с одним из антоновцев, которого сам когда-то приговорил к расстрелу, и который был в лагере нерядовым, уважаемым человеком. Они узнали друг друга, и Покалюхин решил, что теперь ему точно конец. Но антоновец не стал его уничтожать, и даже помог. Покалюхина хотели отправить в рудники, где он неминуемо бы погиб, а антоновец устроил его, как земляка, в прачечную. А потом наша экспедиция переместились в Нижний Шибряй, где состоялся последний бой между чекистами и братьями Антоновыми – Александром и Дмитрием. Сейчас это глухое село. Там этот последний бой до сих пор помнят, о нем рассказывали нынешним жителям села их родители, и эти рассказы разительно расходятся с официальной героической версией. По официальной версии, Покалюхин – герой, гениальный чекист, который провел тонкую операцию, в ходе которой они мгновенно застрелили Антонова, положили труп на телегу, и отвезли в Тамбов на опознание. На самом деле, гениальности не было никакой. Чекистов было девять человек. Они окружили двух братьев Антоновых в доме и предложили им сдаться. Братья отказались, началась перестрелка. Чекисты подожгли соломенную крышу. Братья поняли, что сейчас огонь разгорится и крыша рухнет, и тогда они выскочили из дома, в каждой руке по пистолету, и стреляя во все стороны из маузера, нагана и браунингов. Антоновы были людьми отчаянными – не просто так они стали руководителями восстания. Они опрокинули девятерых чекистов, и те позорно бежали. Антонову чиркнула пуля по лицу, по скуле. С окровавленным лицом, с двумя пистолетами в руках, Антонов бегал по улице и кричал: «Куда побежали коммуняки, покажите, сейчас я их перестреляю!» Перестрелка вызвала большой интерес у населения, народ выглядывал из-за плетней. Многие говорили Антонову: «Уходи, они же вызовут подмогу!» Антонов никого не нашел из чекистов, и действительно начал отходить по огороду к водяной мельнице. Возле мельницы был мост, чтобы перейти ручей, а дальше начинался спасительный лес. Братья шли медленно – Дмитрию прострелили ногу, и Александр фактически нес его на себе. Огород тянулся параллельно деревенской улице. Когда Антоновы отошли метров на 150 от горящего дома, их увидели чекисты, которые как раз скрывались в конце параллельной улицы. Попасть из винтовки по медленно ковыляющим фигурам на расстоянии 70 метров может даже плохой стрелок. Чекисты сначала ранили Александра, и он упал. Дальше Антоновы уже не могли уйти. Завязалась перестрелка, которая продолжалась полчаса (операция началась в 8 вечера, закончилась в 10). В конце концов, братьев обложили со всех сторон и застрелили. Все было не в пользу братьев Антоновых. Их застрелили, можно сказать, в чистом поле. В июне, в картофельной ботве огорода, не спрячешься. А вокруг стояли риги с сеном, чекисты залезли на ближайшую, и палили с возвышения. Стреляли в братьев долго, до тех пор, пока не убедились, что больше они не шевелятся. (В деревне еще есть легенда, что якобы когда Александра Антонова ранили, он попросил брата добить его, а самому попытаться скрыться, и что брат в него выстрелил, а потом застрелился сам. Думаю, это байка. Ответ на нее могло бы дать заключение о вскрытии Антоновых, если оно сохранилось и его не подделали. Заключение точно было, так как именно с помощью него чекисты якобы выяснили, что смертельную рану Антонову нанес не Ярцев, как думали сначала , а Санфиров) … В Нижнем Шибряя нас отвели е местной учительнице истории – 96-летней бабушке. Сама она при расстреле Антоновых не присутствовала, но все видел своими глазами ее старший брат, которому в то время было 14 лет. Она рассказала, каким цветущим был колхоз, что была МТС, ферма, все крутилось, работало множество народу. А в 1958 – она сказала об этом с гордостью – стали за это даже деньги давать! До 1958 года, получается, работали за палочки в тетрадке. Паспортов у них не было, и уехать колхозник никуда не мог. Эта бабулька рассказала, что первое ее воспоминание – это как в деревне собралась огромная толпа конников, и мать ей говорит: куда ты лезешь, затопчут! Это была бригада Котовского. Действительно, в 1921-м, когда Котовский разгромил Семеновский полк Антонова, он прошел через Шибряй в Уварово. Бабке в это время было 4 года. Она помнила и то, как в Шибряй вернулась из тюрьмы Наталья Катасонова с маленькой дочкой Евой. Бабушке было тогда 10 лет. Соседкой Катасоновых была местная учительница, и эта учительница рассказывала, что они всей деревней спрашивали у Катасоновой: а правда ли, что это у тебя дочь Антонова? Да, отвечала, и растет ока такой же, как отец – бандитка настоящая. Говорила в шутку, конечно. Прожила Наталья Катасонова в Шибряя недолго – ее из деревни выселили. А в самое лето 1941 года, когда началась война, в деревню пришла девушка – с косичками, в кедах и с рюкзачком. И начала расспрашивать, где тут жила Катасонова. Собрались бабки и смекнули, что перед ними – Ева, дочь Антонова. С ней поговорили, все ей показали. Что поразило всю деревню – это то, что наступала ночь, а девушка сказала: «Ладно, теперь пойду в Перевоз, где у меня дед жил». До Перевоза было километров восемь через лес. Бабки стали отговаривать Еву: «Куда же ты, девушка, одна пойдешь?!» «Я ничего не боюсь. Отец мой не боялся леса, а чего мне бояться?!» Хотя места там были опасные – всегда жулье пряталось в лесах. И Ева, действительно, в ночь ушла в лес. Эта история – чистая правда. Ева была 1922 года рождения, перед войной она как раз окончила школу и должна была поступать в институт. В это лето она поехала на родину к деду. … В Шибряя мы очень долго искали место, где было последнее пристанище штаба Антонова. Пойма Вороны в этом месте огромная, местность труднодоступная, заболоченная. Искали с металлоискателем в одном месте, третьем, четвертом. Но мы не могли понять главное – где было то самое Змеиное болото. Ездили мы целое лето, находили монеты, гильзы, старую красноармейскую карту. На деле, все оказалось не так и не там. Совершенно случайно выяснилось, что жив дед, который знает место, где находился антоновский штаб. Дед этот, кстати, зарабатывал на жизнь тем, что плел лапти до 1945 года – себе и всему селу, да еще на рынок возил продавать. В 1945-м его призвали в армию, в военкомат, и в лаптях он призываться и пошел. Дед пообещал показать все: место, где стояла батарея, которая обстреливала химическими снарядами и шрапнелью озеро Змеиное, место, где летали самолеты, где бросали бомбы. Мы сели на вездеход, и поехали в эти места. Там сейчас Инжавинский заповедник, туда никого не пускают даже траву косить. Но мы получили соответствующее разрешение на историческое исследование, и – пожалуйста. Вот тебе и воронки от бомб, вот и осколки снарядов. Мы начали копать, и выкопали нижнюю часть бомбы, которая рванула и частично ушла в песок – огромная, на 15 килограммов. От нее до сих пор, через 90 лет, осталась воронка в три метра диаметром и глубиной метр. Тут же нашли шрапнельный снаряд, и сами шрапнельные шарики. Гильзы, еще один целый снаряд. На лугу металлоискателем нашли зеленую бляшку. С нами был профессиональный артиллерист – оказалось, это запальная трубка шрапнельного снаряда. Операция по захвату Антонова длилась несколько дней. Лагерь на Змеином болоте был запасной, основной был на острове в Сухих Дубках. Там, на острове, антоновцы бросили всех своих лошадей, прежде чем уйти в болота. А потом дед спросил: ребята, с вашей-то точки зрения, Антонов – бандит или как? Какой же бандит, говорим, если он отстаивал интересы крестьян, которых грабили коммунисты?! Это лидер мужиков. Дед оживился: так оно и есть, коммунисты тут вырезали полсела… Когда Антонов скрывался в Нижнем Шибряе, все жители села, конечно, знали об этом – в деревне секретов нет. Но никто его не выдавал, и в течение четырех месяцев чекисты ничего не знали об этом. Скрывался он у мельника Иванова – зажиточного, по тогдашним меркам, человека. Мельник уже сидел в ЧК в 1919 году за сотрудничество с бандитами, и в 1922-м не побоялся приютить Антонова. Про то, что у мельника скрывается Антонов, знали многие. Например, в день его гибели у мельника ночевал доктор. Антонов болел малярией, и нуждался в уходе – к нему на велосипеде приезжал доктор из Уварово. Потом, когда велось следствие, ЧК не пощадило никого. Практически всех свидетелей и людей, помогавших Антонову, сослали в лагеря. А информация о месте нахождения Антонова пришла совершенно случайно – и не из деревни. У Александра Антонова был роман с Натальей Катсоновой, а у брата Дмитрия (на момент гибели ему было 25 лет) – с местной учительницей Софьей Соловьевой. Ее брат вместе с Федором Катасоновым сидели в лагере в Тамбове, а она им носила покушать. В лагере она сказала брату, что Наталья беременна от Антонова. Стукачи это услышали – и чекисты срочно снарядили в Шибряй операцию. Надо сказать, операций по поимке Антонова было несколько, охота за ним велась целый год. Но Антонова поддерживало большинство населения – именно поэтому ему удавалось так долго скрываться. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ

Степан Антонов Антонов Степан (Стефан) Гаврилович (ок. 1855 – 1919 г.), тамбовский мещанин, на службе в армии дослужился до фельдфебеля. Женился на Соколовой Наталье Ивановне (1863-1907), мещанке г.Москвы, портнихе-модистке. Проживал в Рогожской слободе г.Москвы. В начале 1890-х годов переезжает с семьей в г.Кирсанов, Тамбовской губернии (где у него проживала сестра), где открывает слесарную мастерскую, а жена ателье по пошиву одежды, одно из лучших в Кирсанове. После смерти жены в Кирсанове 2.01.1907 г., переезжает в с.Инжавино, Кирсановского уезда Тамбовской губернии, где также владеет слесарной мастерской по починке домашней утвари. В Инжавино 22.08.1907 г. женится 2-й раз, на Марии Васильевне Черняевой, 28 лет. В браке родилось двое сыновей (возможно второго усыновил от новой жены). На одного из сыновей имеются данные в метрической книге Инжавинской церкви: Мадест Степанович Антонов, родился 26 декабря 1910 года, крещен 27 декабря, восприемники Тамбовский мещанин Дмитрий Степанович Антонов и девица Мария Федоровна Черняева. Старшие Антоновы помогали своим братьям и мачехе. О дальнейшей судьбе сыновей ничего неизвестно. Валентина Антонова Антонова Валентина Степановна родилась в Москве 22.12.1883 г., образование средне-специальное, окончила 6 классов гимназии, бухгалтерские курсы (счетовод), а в годы войны курсы сестер милосердия. В начале 1900-х годов вышла замуж за Якова Ивановича Иванченко, 1872 г.р. (бывшего до революции начальником железнодорожных станций Кариан-Строганово, Мучкап, Инжавино, Рязано-Уральской железной дороги, после революции в 1920 году служил в билетной кассе ст.Тамбов, умер около 1947 г. в Саратове). 20 июня 1904 г. родила дочь Тамару (крещена в с.Шаховка, близ ст.Кариан-Строганово, где работал отец), 17 марта 1906 г – дочь Галину (там же). С 1914 до Февральской революции год служила сестрой милосердия в Тамбовском земском лазарете № 7 (в первый год войны была сестрой милосердия на фронте), где заболела туберкулезом. После Октябрьской революции по 1920 год работала в Тамбовском уездном продовольственном комитете и уездном финансовом отделе железнодорожной колонны счетоводом. Член профсоюза Тамбовских служащих. В марте 1919 года кандидат, а затем член партии ВКП (б) партийный билет № 1942 и № 588 (одним из ее поручителей стала сестра жены Антонова Латышева К.А.). В 1919 году была выдана казакам Мамонтова как коммунистка, будущей женой председателя Тамбовской УЧК. От ареста скрылась. 26.01.1920 года арестована Тамбовским ГубЧК, от сотрудничества отказалась. 8 апреля несмотря на начавшую прогрессировать в тюрьме болезнь была осуждена к лишению свободы «до поимки бандита Антонова», как совершившая следующее преступление «сестра бандита Антонова, соучастие». 1 мая 1920 года умерла в тюрьме, похоронена в Тамбове, могила неизвестна. 20 июля 2001 года по заключению Тамбовской облпрокуратуры В.С.Иванченко была реабилитирована. Галина вспоминала, как мама передавала через нее из ЧК на волю весточки: провожая дочь, всегда помогала ей одевать шапочку и при этом ловко совала ей за ушко скрученную в трубочку записку. Старшая дочь Валентины - Тамара Яковлевна Иванченко с 1920 года начинает работать в учреждениях при Рязано-Уральской железной дороги, например в 1922 году работает статистиком УПОЛГЛАВТОПА Ряз-ур. ж.д. г.Саратова. Ее отец и сестра Галина также переезжают в Саратов. Обе сестры начинают играть в Саратовском городском театре и учатся в Саратовском театральном училище. В Саратове Тамара знакомится со своим будущим мужем военным и партийным работником, членом ком.партии и дворянином по происхождению, Тимофеевым Владимиром Владимировичем (1901-1938), занимавшем впоследствии партийные руководящие должности в различных учреждениях (например, в Совкино) и ставшим директором Ленинградского завода № 4 им. Калинина и членом Совета при Наркомтяжпроме СССР. 11.12.1928 году родился сын Андрей. Тамара работала во многих театрах Костромы, Уфы, Ленинграда и т.д., играла небольшие роли в кино. В 1938 после расстрела мужа репрессирована как жена врага народа на 8 лет, заключение отбывала в СегежЛаге и КарЛаге. Сына поместили в детский дом, а во время войны отправили в эвакуацию. В 1944 году Андрей Тимофеев вернулся в Ленинград, поступил в техникум, затем в ЛГИ, проживал у своей бабушки Анны Степановны. После освобождения 26.03.1946 г. Тамара устроилась на «Ленфильм», где сыграла более 40 ролей в различных фильмах. В 1955 году была реабилитирована. 29 сентября 1995 года Тамара Яковлевна Тимофеева скончалась. В настоящее в Петербурге проживает ее сын Андрей Владимирович Тимофеев, инженер-электромеханик, спортсмен. Вторая дочь Валентины - Галина Иванченко в Саратове знакомится с актером Войцеховским Иосифом Иосифовичем (1906-1971), 14 августа 1934 года у них рождается сын Кастусь (его крестной стала Анна Степановна, у которой он после войны часто гостил), в детстве и юности, как и мать, игравшем в театре. В 1939 году Галина рассталась с Войцеховским и переехала в Кострому, где вышла замуж за театрального актера и режиссера Касьянова Вадима Алексеевича, усыновившего Кастуся. Всю жизнь Галина играла в театрах Саратова и Костромы, рисовала, играла на фортепьяно. Ее сын, Касьянов Кастусь Вадимович, получил по настоянию отчима инженерное образование и был распределен на работу в Воронеж. В 1972 году Галина переехала жить к сыну. 9 января 1998 года скончалась и похоронена в Воронеже. Касьянов К.В. несмотря на преклонный возраст до сих пор работает на одном Воронежских заводов. Анна Антонова Анна Степановна Антонова, домашние прозвище «Кота», родилась 4 августа 1887 г. в Москве. Образование 4 класса гимназии (общее среднее). В годы первой русской революции сблизилась с эсерами. С 1907 года Анна находится под негласным наблюдением Департамента полиции. Анна служила в Моршанской почтово-телеграфной конторе (Тамбовская губерния) и работала конторщицей в музыкальном магазина Тидемана (Тительмана) в Пензе (с 1908 г.), став там видной эсеровской активисткой. Ее квартира на ул.Московской в Пензе стала местом для конспиративных собраний эсеров (в городе проживал близкий родственник Анны – Константин Антонов). За Анной было установлено скрытое наблюдение и присвоены клички: «Пластинка» в Пензе и «Умная» в Тамбове. В ночь на 5.01.1909 г. Антонову арестовали вместе с другими членами Пензенской организации партии социалистов-революционеров. После освобождения в январе 1910 года Антонова вернулась в Кирсанов и отошла от активной партийной работы. В 1915-16 годах Анна учится на сельскохозяйственных курсах в Петрограде, где выходит замуж за агронома Владимира Андреевича Полканова (с ним она встречалась еще в 1911 г. в Тамбове, где они вместе находились под негласным надзором полиции: Полканов как эсер Елатомского уезда Тамбовской губернии с кличкой наблюдения «Казенный»). До 1917 года работала в Минске инструктором хозяйственного отдела Всероссийского земского союза при 10-й армии. В 1917 г. переезжает с мужем в Тамбов. 28.08.1917 году у них рождается сын Виктор. 29.01.1920 года Анна была арестована в Рассказово, Тамбовского уезда, где проживала со своим мужем, работавшем там помощником агронома. На сотрудничество с чекистами не пошла, сославшись, что ничего о братьях не знает и связей с ними не поддерживает. После освобождения покинула Тамбовскую губернию. Проживала в Анапе (1924 г.). Переехала жить в Ленинград. Ее муж был отправлен в юго-восточные губернии «поднимать целину», возможно принудительно. К жене больше не вернулся. Подвергался репрессиям. Приехал в Ленинград лишь в 1960-х годах, умер в начале 1970-х годов. По воспоминаниям родственников Анна вторым браком вышла замуж за Андреева, еще дореволюционного экономиста, принятого на работу Советской властью, и пользовавшегося большим авторитетом. В Ленинграде Анна проживала с мужем в трехкомнатной квартире (перед войной их уплотнили). Сын Андреева – Алексей воевал на фронте, а после войны преподавал в Московском горном институте. Анна Степановна пережила блокаду Ленинграда, умерла в 1948 году и похоронена на Охтинском кладбище. Сын Анны Виктор работал до войны на заводе имени А.Марти (сегодня Адмиралтейские верфи) такелажником и являлся активным членом яхт клуба. В июне 1941 г. призван на фронт в полк связи и уже 29 июня в Литве попал в плен. Освобожден в 1945 году. После освобождения из плена был назначен механиком в порт г.Штеттин в Пруссии (ныне г.Шецин, Польша), так как хорошо знал немецкий язык. По возвращению в Ленинград окончил Речное училище и работал групповым механиком наставником в Северо-Западном речном пароходстве. Жена Таисия Александровна. Умер 26.04.1996 г. Похоронен на Северном кладбище Петербурга рядом с отцом. В настоящее время в Петербурге проживает его сын, инженер Владимир Викторович Полканов, родился 3 марта 1957 г. Другой сын, Леонид, 9.08.1952 г. р., в настоящее время скончался. Дмитрий Антонов Дмитрий Степанович Антонов родился в 26 октября 1896 г. в г.Кирсанове. Крещен в Ильинской церкви (интересно, что одним из его восприемников стал местный полицейский чиновник Воронежский дворянин Л.М.Углянский). Закончил Кирсановское мужское приходское училище. После смерти матери жил с отцом в Инжавино, служил в местной аптеке. В 1916 году призван на фронт. Окончил ускоренные курсы военно-фельдшерской школы. В апреле 1917 года демобилизовался из армии, проживал у сестры Валентины в Тамбове. Устроился работать на Тамбовский артиллерийский склад, но спустя буквально несколько дней, с 20 мая 1917 года перешел на работу в Тамбовскую городскую милицию на должность младшего помощника 4-й милицейской части. В июне 1918 года по приказу милицейского начальства принял участие в контрреволюционном восстании в Тамбове, о чем сильно сожалел и вызвал значительное недовольство брата. После восстания скрылся и к осени 1918 года устроился вместе с шурином своего брата Александром Боголюбским на небольшой лесопильный завод в Тамбовском уезде, где проработал до декабря. Семья о его местонахождении ничего не знала – по предположениям сестры Анны Полкановой он вместе с братом уезжал на Волгу в губернии контролируемые Комитетом членов Учредительного собрания. С декабря 1918 года состоит в боевой дружине Александра Антонова. Неоднократно выполнял конспиративные задания брата в Тамбове и других местах губернии. С началом крестьянского восстания Дмитрий на руководящих военных и гражданских должностях: Командир 4-го Низовского полка 2-й Повстанческой армии, член Главного оперативного штаба восстания, председатель Калугинского волостного СТК и др. В штабе Дмитрий отвечает за пропагандисткую работу восставших, выпускает листовки и воззвания, пишет стихи, сочиняет песни. По показаниям некоторых пленных Дмитрий вел хронику боевых действий восставших. При нем после гибели были найдены фрагменты набросков к мемуарам. Были ли захвачены записки Дмитрия и сохранились ли его наброски неизвестно. После разгрома восстания скрывается вместе с братом. Весной летом проживает в с.Нижний Шибряй Борисоглебского уезда, Тамбовской губернии, где скрывается у мельника Иванова Василия Владимировича. Поддерживает близкие отношения с Соловьевой Софьей Гавриловной, учительницей с.Н.Шибряй и связной Антоновых. Сам, также как и раньше, участвует в налаживании и поддержании конспиративных связях по губернии и Тамбову. 24 июня 1922 года во время операции ГПУ по уничтожению Антоновых был ранен в ногу и погиб вместе с братом, выносимый им с места боя. Похоронен в братской могиле на набережной Цны в Тамбове за Казанским монастырем. Александр Антонов Александр Степанович Антонов родился 26 июля (7 августа) 1889 года в г.Москве в семье запасного фельдфебеля, Тамбовского мещанина Степана Гавриловича Антонова и портнихи мещанке г.Москвы Натальи Ивановне Соколовой. Крещен 30 июля в церкви преп.Сергия Радонежского в Рогожской слободе (церковь сохранилась и сейчас). С начала 1890-х годов живет в Кирсанове. Получил образование в Кирсановском городском трехклассном училище. С 1906 года состоит в «Тамбовской группе независимых социалистов-революционеров» при Тамбовском губкоме эсеровской партии, занимавшейся экспроприациями для партийных нужд. При экспроприациях от группы Антонова не погиб ни один человек. С 1908 года в составе Саратовского отделения партии эсеров, член боевой Поволжской организации. Прекрасный конспиратор и организатор. Смел, дерзок и честен (при экспроприациях оставлял расписки). Находился в розыске по нескольким губерниям. Один из немногих эсеров избежавших ареста при разгроме Тамбовского отделения партии (бежал, прикрываясь оружием). Арестован в 1909 году при подготовке покушения на командующего Казанским военным округом генерала А.Г.Сандецкого (группа выдана Е.Ф. Азефом). Деньги для подготовки покушения раздобыл сам. Приговорен к смертной казни, замененной П.А.Столыпиным пожизненной каторгой, отбывал наказание в Тамбове и Москве (во Владимирском централе). Дважды пытался бежать. До 1916 года содержался в кандалах. Пользовался в тюрьме авторитетом. 4 марта 1917 года освобожден по амнистии и прибыл в Тамбов. С 15 апреля 1917 года на работе в Тамбовской городской милиции в должности младшего помощника 2-й, а затем 1-й милицейской части. Зарекомендовал себя прекрасным сотрудником. В мае 1917 года вдвоем с коллегой арестовал руководство самопровозглашенной Кирсановской республики. 23 октября назначен вторым помощником начальника Тамбовской городской милиции П.Е.Булатова. Через несколько дней получил приказ на откомандирование в Кирсанов на должность начальника уездной милиции. Женившись на С.В.Боголюбской в начале ноября переехал в Кирсанов и вступил в новую должность. За время службы в милиции зарекомендовал себя с положительной стороны. Уничтожил наиболее сильные и одиозные банды Кирсановского уезда. Разоружил эшелон Чехословацких войск. Пресекал погромы и контрреволюционные выступления в Кирсанове. Препятствовал разорению бывших помещичьих имений с целью организации совхозов. Эффективно боролся с перегонкой хлебных запасов на самогон. Непримиримый противник пьянства среди служащих Кирсановского уезда (сам спиртное не употреблял совсем). Добивался улучшения материального положения сотрудников милиции (от положенных ему доплат отказался до увеличения денежного содержания всем подчиненным). 6 февраля избран в Кирсановский Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Награжден почетным революционным оружием, с которым не расставался до самой смерти. Своим несогласием с антикрестьянской политикой вызвал значительное недовольство Кирсановского партийного и чекистского руководства, которое, к тому же опасалось большого влияния Антонова в Кирсановском уезде. Во второй половине июля 1918 года Антонов уходит в отпуск, а 15 августе его обвиняют в контрреволюционном мятеже и потом заочно приговариваю к смерти. Антонов переходит на конспиративное положение и в декабре 1918 года создает боевую группу, начавшую бороться против коммунистов, продовольственных и чекистских отрядов. 14.10.1919 дружина Антонова убивает первого председателя Тамбовского губисполкома, организатора Советской власти в губернии М.Д. Чичканова. 25 августа 1920 года Антонов принимает руководство вспыхнувшего несколькими днями ранее в Каменской волости Тамбовского уезда крестьянского восстания. Через некоторое время Антонов по подобию Красной Армии создает две повстанческие армии, разделенные на бригады и полки, сеть союзов трудового крестьянства – гражданских органов власти на восставших территориях и Главный оперативный штаб по руководству восстанием, руководителем которого и становится. В июне 1921 года армии Антонова потерпели поражение от десятикратно превосходящих только в живой силе войск Красной Армии. 1 июля Антонов отдал приказ о прекращении активной борьбы и временном переходе на конспиративное положение. 5 августа 1921 года отряд Антонова и его лагерь в пойме р.Вороны близ с.Паревка в результате 4 дневных боев был уничтожен. Братьям Антоновым удалось скрыться. В 1922 году братья Александр Антонов вместе с братом скрываются в с.Нижний Шибряй Борисоглеского уезда у местного мельника Иванова В.В. Александр тяжело страдает приступами малярии. От полученных ранений практически теряет свои функции правая рука. В Н.Шибряе Александр сходится с соседкой и работницей Иванова Натальей Ивановной Катасоновой, которая от него забеременела. 24 июня 1922 Александр вместе с братом Дмитрием гибнет в бою с выследившем его отрядом ГПУ. Похоронен в братской могиле на набережной Цны в Тамбове за Казанским монастырем. 21 декабря 1922 года у погибшего Александра Антонова и Натальи Катасоновой в тюрьме рождается дочь Ева. Софья Боголюбская Софья Васильевна Орлова-Боголюбская (иногда ее называли Соломония или Соломонида) родилась в Екатеринбурге 10.12.1892 г., дочь губернского секретаря, образование 5 классов. В детском возрасте удочерена Алексеем Боголюбским, поэтому нередко пишется как Софья Алексеевна. По убеждениям социалистка. После Февральской революции работала в учреждениях подчиненных Тамбовскому губернскому совету рабочих и солдатских депутатов. В 1917 году познакомилась с Александром Антоновым. В конце октябре-начале ноября, после назначение Антонова начальником Кирсановской уездной милиции вышла за него замуж и в начале ноября переехала с ним в Кирсанов. До августа 1918 года проживала с мужем в Кирсановском уезде, после перехода Антонова на нелегальное положение переехала к матери в Тамбов. В 1919 году жила в В-Шибряе, Борисоглебского уезда, поддерживала связь с мужем. Осенью 1919 года вновь жила у матери переселившейся в с.Рассказово, Тамбовского уезда. В конце 1919 г. переехала в с.Никольское, Воронежской губернии, а затем в начале 1920 г. в г.Моршанск Тамбовской губернии, где работала конторщицей в союзе кредитных товариществ и счетоводом в потребительском обществе. 19 октября 1920 г. арестована в Моршанске. Тамбовское губЧК пыталось использовать ее для поимки Антонова, для чего она была освобождена 26.10.1920 г. и через свою сестру Клавдию завела переписку с мужем. Операция успехом не увенчалась. 21 марта 1921 года вновь арестована и отправлена в Москву. Содержалась в Новинской тюрьме, Внутренней тюрьме, Бутырской тюрьме. Объявляла голодовку за перевод в Бутырскую тюрьму и улучшение условий содержания. 29 марта 1922 года освобождена и отправлена под надзор в Тамбов, с целью возможного выхода на нее Антонова А.С. Дальнейшая судьба неизвестна. Мать - Боголюбская Елизавета Сергеевна, 1860 г.р. вторым браком вышла замуж за Алексея Боголюбского (первый муж Орлов Василий), родив еще двух детей Клавдию (ок. 1895 г.р.) и Александра (ок. 1897 г.р.). Сестра - Латышева Клавдия Алексеевна, член ВКП(б), секретарь Тамбовского Уездного исполкома ВКП(б). Брат – Боголюбский Александр Алексеевич, член партии левых социалистов-революционеров, в 1918 году начальник 2-го района Кирсановской городской милиции, с конца 1918 года член боевой дружина Антонова, в сентябре 1920 г. арестован в Тамбове, пошел на сотрудничество с Советской власти, участвовал в 1922 году в процессе над левыми эсерами свидетелем со стороны обвинения. Наталья Катасонова Катасонова Наталья Ивановна, родилась в 1887 г. в с.Перевоз, Борисоглебского уезда Тамбовской губернии, крестьянка, вдова, малограмотна, гражданская жена Александра Антонова. Проживала в с.Нижний Шибряй, Борисоглебского уезда, Тамбовской губернии. В 1922 году работала по хозяйству в доме местного мельника Иванова В.В., где познакомилась с Антоновым Александром. 24 июня 1922 ее дом, где прятались братья Антоновы был сожжен. 22.07.1922 г. Катасонову арестовали. 21 декабря 1922 года в тюремной больнице Тамбовского ГПУ родила от А.С.Антонова дочь Еву. Девочку записали на имя родного брата Натальи – Федора Катасонова. 3 марта 1923 года Катасонова осуждена за пособничество Антоновым. Заключена в Архангельский концентрационный лагерь. Отбывала заключение на Соловецких островах. Освобождена в 1927 году, некоторое время проживала в с.Н.Шибряй, затем переехала к отцу в соседнее село Перевоз. В дальнейшем подвергалась репрессиям. В 1930 году была лишена избирательных прав за активное участие в бандитизме «как жена Антонова» и уехала из родных мест. Проживала с дочерью сначала в Ухте, а затем в Москве, где работала на заводе «Калибр». Реабилитирована 27 ноября 1995 г. Дочь Натальи Ева после окончания школы поступила в МИФЛИ, но с началом войны была мобилизована в охрану Московского завода «Калибр» и эвакуирована в г.Челябинск (Наталья Ивановна также переехала в Челябинск, где скончалась в 1945 году). На заводе познакомилась с Гореликом Львом Марковичем (1917-1988) и вышла за него в 1945 году замуж. 12 декабря 1945 года у них родился сын Борис, а 29 января 1948 года Георгий. После войны Ева закончила в педучилище, а затем пединститут. Работала учителем в г.Челябинске. 9 июля 1971 года скончалась от перитонита. В настоящее время в Челябинске проживает сын Евы Федоровны Горелик – Борис Львович, инженер-конструктор танковой техники. Другой сын, Георгий Львович, судебно-медицинский эксперт, проживает в г.Троицк, Челябинской области. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://rusk.ru/vst.php?idar=321701