|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

22.05.2012, 05:36

«Чапанная война» в Поволжье 3-17 марта 1919 г. «Вилочное восстание» в Поволжье в январе-марте 1920 г. Тамбовское восстание 15 августа 1920 г. – 16 июля 1921 г. Чаппанское восстание в Чувашии 24-27 января 1921 г. Западно-Сибирское восстание 31 января – 2 июня 1921 г. (конец 1922 г.) Кронштадтское восстание 1-18 марта 1921 г. Зазейское восстание 4 января – 1 февраля 1924 г. Грузинское восстание 28 августа – 5 сентября 1924 г. Тунгусское восстание 1924-25 гг. Якутское восстание 1927-28 гг. Вторая гражданская война 1930-40 гг. Уровское восстание 8-18 апреля 1931 г. Восстание в Чечне в 1940-44 гг. Усть-Усинское восстание 24 января – 2 февраля 1942 г. Хроника Усть-Усинского восстания Документы Усть-Усинского восстания Экибастузская забастовка 22-29 января 1952 г. Норильское восстание 26 мая – 4 августа 1953 г. Хроника Норильского восстания Воркутинское восстание 17 июля – 1 августа 1953 г. Кенгирское восстание 16 мая – 26 июня 1954 г. Хроника Кенгирского восстания Неполный список лагерных волнений по Р.Пименову: 1946 – Колыма 1947 – Усть-Вымь (Коми АССР), Джезказган 1948 – Салехард. В печорских лагерях под руководством бывшего полковника Бориса Михеева повторена Усть-усинская попытка: освобождая лагеря один за другим, дойти до Воркуты. Повстанцы встречены в 100 км. от Воркуты и рассеяны боевыми самолетами, часть спаслась и партизанила в горах Урала. Михеев схвачен и приговорен к 25 годам заключения. 1950 – Салехард, Тайшет 1951 – Джезказган, Сахалин 1952 – Вожель (Коми АССР), Молотов, Красноярский край 1953 – Воркута, Норильск, Караганда, Колыма 1954 – Ревда (Свердловск), Карабаш (Урал), Тайшет, Решоты, Джезказган, Кенгир, Шерубай Нура, Балхаш, Сахалин. 1955 – Воркута, Соликамск, Потьма. Восстание в Темиртау 1-4 августа 1959 г. Волнения в Краснодаре 15-16 января 1961 г. Новочеркасский расстрел 1-2 июня 1962 г. Восстание на «Сторожевом» 8-9 ноября 1975 г. Волнения в Алма-Ате 16-19 декабря 1986 г. Система самоуправления восставших во время Кенгирского восстания Руководителями подавления восстания составлена подробная «Схема организации руководящих органов массового неповиновения заключенных Степного лагеря» (ГА РФ Ф. З-9414 Оп. 1, Д. 228. Л. 18). Она была дважды опубликована в открытой печати. Хотя жесткость связей в ней сильно преувеличена, так как восставшие действовали не по команде, а по собственной инициативе, в целом, эта схема точно отражает систему самоуправления восставших. http://upload.wikimedia.org/wikipedi...EMA_KENGIR.png Самоуправление восставших. В подписях использована лексика документа ГА РФ, но написание фамилий уточнено по другим источникам. 1) Отдел «безпеки»: Слученков 2) Комендант и полицейский участок: Иващенко 3) Сыскное бюро: 1. Виктор «Ус»; 2. Мельников; 3. Хартонович 4) Тюрьма: Рябов 5) Отдел пропаганды: Кнопмус 6) Бюро сбора заявлений по так называемым злодеяниям: 1. Кондратас; 2. Литвинов Геннадий 7) Радиоузел: 1. Саприн; 2. Кострицкий; 3. Липко; 4. Курсаков; 5. Шахватов; 6. «Борис Александрович»; 7. Котенко 8) Рупористы: 1. Комаров; 2. Касимов; 3. Пескин; 4. Гриневич; 5. Зель; 6. Гончаров 9) Наглядная агитация: 1. Бойко; 2. Коротин 10) Распространители листовок: 1. Зехов; 2. Соболев; 3. Воробьев; 4. Ямасо-Чото; 5. Худенко 11) Стенная агитация: 1. Шиливский; 2. Густив; 3. Судороженко 12) Агитаторы: 1. Грикало; 2. Бакастов; 3. Сонич; 4. Король 13) Священники: 1. Куява; 2. Бережной; 3. поп Григорий; 4. поп Зора 14) Конспиративный центр: 15) Представители конспиративного центра: 1. Кондратас; 2. Виктор «Ус»; 3. Суничук; 4. Вахаев; 5. Келлер 16) Комиссия из заключенных: см. раздел «Руководство восстания» 16б) Ответственные дежурные: 1. Шиманская — 1 л/п; 2. Фиш — 2 л/п; 3. Гончаров — 3 л/п 17) Группа снабжения: Шиманская 18) Санитарная группа: Авакян 19) Военный отдел: Келлер 20) Командиры пунктов сопротивления и начальники штабов 21) 1-й л/п: 1. Ибрагимов; 2. Иващенко 22) 2-й л/п: 1. Лежава; 2. Вахаев 23) 3-й л/п: 1. Задорожный; 2. Долгополов 24) Хоз. двор: 1. Варуняк; 2. Драк 25) 1. Командиры корпусов; 2. Командиры бараков; 3. Командиры секций; 4. Командиры бригад; 5. Ударные отряды из чечен (sic!); 6. Контрольные посты 26) Механические мастерские по изготовлению холодного и огнестрельного оружия: 1. Кострицкий; 2. Явмейко; 3. Караташ 27) Лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ: Лобастов 28) Хим. лаборатория по добыче водорода: Релен Содержание темы : 01 страница #01. Геродиан.Силовое сопротивление граждан бандитской власти #02. Толкователь. Борьба северокавказских боевиков против советской власти в 1970-х годах #03. Википедия. Чапанная война #04. РИА "Новости". Тамбовское восстание 1920-1921 годов. Справка #05. Википедия. Чаппанское восстание (1921) #06. Универсальная энциклопедия. Чапанная война #07. Универсальная энциклопедия. Западно-Сибирское восстание (1921—1922) #08. Википедия. Западно-Сибирское восстание (1921—1922) #09. Википедия. Ликвидация восстания #10. Хронос. Кронштадский мятеж 02 страница #11. Светлана Кузнецова. "ЧК было получено предписание организовать Кронштадтский мятеж" #12. Википедия. Кронштадтское восстание #13. BBC.Русская служба. Восстание в Кронштадте: за власть Советов и свободу торговли #14. STAR MEDIA. Кронштадт 1921 / Kronstadt 1921. 1 серия. Документальный Фильм #15. Аntisovetsky. Крестьянское восстание в Калужской губернии. Ноябрь 1918 г #16. История. РФ. День в российской истории: 15 августа #17. Историческая правда. 16 Марта 1921 - начало подавления Кронштадтского мятежа #18. Аntisovetsky. Усть-Усинское восстание в ГУЛаге #19. Ymorno. Жаркое лето 1961-го. Как советские граждане погромы устраивали #20. Грани.Ру. 1921 год. Начало Ишимского восстания 03 страница #21. Tverdyi-znak. Tverdyi-znak #22. Historical-fact. Список некоторых антибольшевистских восстаний #23. Грани.Ру. 1921 год. Начало восстания в Кронштадте #24. Грани.Ру. 1921 год. Подавление Кронштадтского восстания #25. Максим Мирович. Правда про Тамбовское антисоветское восстание #26. Von-hoffmann. "Зеленый вал" - антибольшевицкие крестьянские выступления в мае 1919 года #27. #28. #29. #30. 04 страница #31. #32. #33. #34. #35. #36. #37. #38. #39. #40. 05 страница #41. #42. #43. #44. #45. #46. #47. #48. #49. #50. 06 страница #51. #52. #53. #54. #55. #56. #57. #58. #59. #60. 193 Последний раз редактировалось Ульпиан; 07.03.2022 в 18:41. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://ttolk.ru/?p=2248

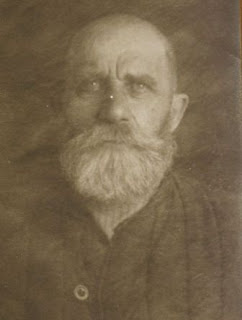

13.04.2014, 04:22 23.02.2011  Последняя банда фашистских коллаборационистов была уничтожена в Чечено-Ингушетии в 1970 году, а последний абрек, начавший борьбу со Сталиным ещё в 1930-е годы был убит в 1976 году. Но на место этих боевиков на Северном Кавказе тогда сразу же пришли новые, на ликвидацию которых была брошена армия и бронетехника. Северокавказские народы лишь в краткий миг 1920-х годов относительно лояльно относились к верховной власти России. Всё остальное время они вели непримиримую борьбу с оружием в руках за свою независимость. И даже в послевоенное время в той же Чечено-Ингушской АССР существовали банды, ведшие своё начало… от германских диверсантов. Вот что рассказывает генерал-майор КГБ Эдуард Болеславович Нордман на официальном сайте ФСБ: «В 1968 году я участвовал в плановой проверке работы УКГБ Чечено-Ингушетии. Из бесед с местными чекистами неожиданно узнал, что в горах до сих пор скрываются две недобитые банды, сформированные в годы войны. Правда, их деятельность потеряла какой-либо политический оттенок. Просто выживали, грабили местное население. Но оно своих обидчиков не выдавало – в силу своеобразного менталитета. Когда я возвратился в Москву, меня стали приглашать в начальственные кабинеты и расспрашивать об обстановке в Чечено-Ингушетии. Когда доходило до бандформирований, меня останавливали: мол, ты не говорил, я не слышал. Лишь секретарю ЦК Кириленко я смог до конца рассказать эту историю и предложил для решения проблемы создать в республиканском УКГБ отдел по борьбе с бандитизмом. Андрей Павлович ответил: «Ты соображаешь, что говоришь? Столько лет после войны прошло, а мы распишемся в том, что до сих пор не добили фашистских прихвостней? Позор!» Набрался я храбрости, пошел к Андропову, доложил ситуацию. При этом добавил: «Ведь ни у МВД, ни у КГБ не прописана в обязанностях борьба с бандитизмом по причине отсутствия такой проблемы. Вот никто и не гоняется за теми «атавистическими «бандами». Юрий Владимирович тут же приказал создать спецотдел. К 1970 году с бандами в Чечено-Ингушетии было покончено». А последний абрек – Хасуха Магомадов был и вовсе застрелен… в 1976 году, в возрасте 69 лет. На нелегальном положении он и его боевая группа находились с 1939 года. Вот рапорт о его смерти:  Подробнее об этом человеке можно прочитать здесь. А это последнее, посмертное фото абрека:  Но в то же время – в 1970-е годы, на смену этим старикам пришла новая поросль северокавказского сопротивления. В 1975 году в этом регионе появилась новая «устойчивая банда». Её основой стали некие Гегиров (главарь), Шогенов, Кяров, Бицуев и Гедогушев. На пике «деятельности» численность банды достигала 32 человек. География её действия простиралась от Ставропольского края до Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии. Сначала группировка совершила несколько налётов на гражданские объекты, что раздобыть денег и купить на них машины и оружие: пострадали Лескенское потребобщество (убит сторож), несколько кафе, универмаг в североосетинском Дигоре. Часть вырученных денег – около 9 тысяч рублей они отдали подпольному мусульманскому духовенству на печать Корана и другой духовной литературы. Наконец, в 1979 году банда решила ехать в Нальчик и брать оружейку. Объектом нападения они выбрали СИЗО. Налёт завершился половинной удачей – оружейную комнату штурмом взять не удалось, зато были отобраны автоматы у охранников тюрьмы. После этого были вооружённые налёты на милицейские участки, на военкоматы, снова на универмаги. Банда к тому времени вооружилась пулемётами и автоматами, в её распоряжении было 7 автомобилей. После налётов они залегали на некоторое время на дно в горных аулах.  В конце концов банду взяли штурмом в Нальчике – были задействованы даже армия и БТРы. Но дальше случилась коллизия: ни один российский город не хотел проводить у себя судебные заседания из-за страха перед подельниками подсудимых, оставшихся на воле (их было от 12 до 18 человек; некоторые из них ушли в 1980 году в горы Кабардино-Балкарии). А по делу проходили 17 захваченных боевиков. И лишь по истечении полугода местом суда был выбран Владимир. Здесь нашли здание, стены которого могли бы выдержать любой штурм. Помимо этого оно было окружено БТР-ами, а для его охраны было привлечено более 300 солдат. В итоге суд в 1981 году приговорил наиболее злостных боевиков – Хабалу Османова, Аслана Гегирова, Руслана Губачикова и Сафраила Кярова к смертной казни. Ну а буквально через 8-9 лет после этого приговора на Северном Кавказе начался новый виток боевых действий. 167+42=209 Последний раз редактировалось Chugunka; 29.07.2021 в 12:20. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7...B9%D0%BD%D0%B0

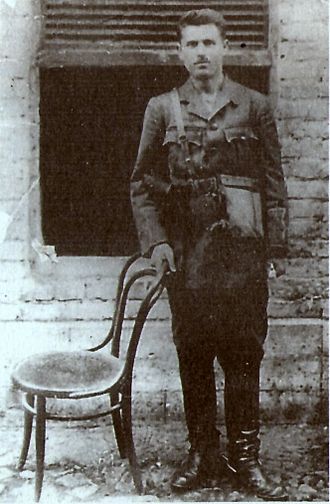

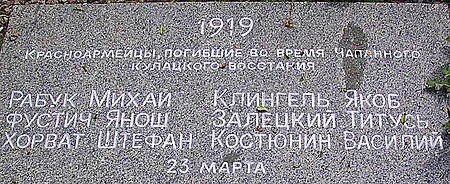

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Чапанная война Основной конфликт: Гражданская война в России Дата Март - начало апреля 1919 Место Симбирская губерния, Самарская губерния Причина Диктатура РКП(б)[источник не указан 1550 дней]. Продразвёрстка. Итог Победа большевиков. Противники Повстанцы Flag of Russian SFSR (1918-1937).svg  РСФСР РСФСРКомандующие А. В. Долинин Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика  М. В. Фрунзе М. В. ФрунзеСилы сторон 100-150 тыс. человек[1] Повстанцы были плохо вооружены Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика батальон губернского ЧК  Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика курсанты школы красных командиров  Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика рабочий продовольственный полк  Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика регулярные части Красной армии  Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика отряды ЧОН  Отряды ЧОН и регулярные войска РККА были хорошо вооружены Потери неизвестно неизвестно Чапанная война или чапанка (чапанное восстание) — одно из самых крупных крестьянских восстаний против большевиков в России. Происходило на территории Сызранского, Сенгилеевского, Карсунского уездов Симбирской и Ставропольского и Мелекесского уездов Самарской губерний[2] в марте 1919 г. Получило название по одежде восставших: чапан — зимний армяк, из овчины, подпоясываемый кушаком особый халат, популярная одежда среди крестьян региона во время холодов. Содержание 1 Причины восстания 2 Ход восстания 3 Итоги и последствия 4 Реабилитация 5 Примечания 6 Ссылки Причины восстания Было вызвано политикой большевистского правительства: политическая и продовольственная диктатура, продразвёрстка, грабёж деревни. В начале 1919 в деревнях и сёлах Симбирской губернии находилось 3500 рабочих из продотрядов и 1700 продармейцев, присланных из городов центра страны для заготовок хлеба. К февралю 1919 г. у симбирских крестьян было изъято свыше 3 млн пудов хлеба. Между тем в это же время началось взимание чрезвычайного налога, введённого правительством в декабре 1918 г. Среди крестьян сформировалось мнение, что их обрекают на голодную смерть. Ход восстания  Алексей Долинин Восстание началось 3 марта 1919 года в селе Новодевичьем Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (св. 1 тыс. дворов, нас. 8,5 тыс. человек). Поводом послужили грубые действия уполномоченных по сбору налога, прибывших в село с требованием поставок государству хлеба и скота. Сбежавшиеся к церкви крестьяне ударили в набат, что послужило сигналом к началу восстания. Жители Новодевичьего арестовали членов волисполкома, коммунистов, уполномоченных, захватили телеграф и разоружили отряд красноармейцев (50 человек). 4 марта состоялся съезд, переизбравший волисполком. Тогда же в Новодевичье на выручку к арестованным коммунистам прибыл отряд под командованием начальника уездного ЧК Казимирова и краскома Павлова. Однако красноармейцы перешли на сторону крестьян, а Казимиров и Павлов были взяты в плен. Чекист В. Казимиров со своим помощником, краском Павлов и, арестованный накануне, инструктор Сенгелеевского упродкома были расстреляны и их тела бросили в волжскую прорубь. После чего крестьяне организовали свой штаб и совет для руководства восстанием. В тот же день ближайшие к Новодевичьему села: Усолье, Усинское, Ягодное — присоединились к восстанию. 5 марта 1919 посланный против повстанцев из Сенгилея красноармейский отряд в с. Ягодное попал в окружение и был разоружён, а его командир Гринберг расстрелян. Красноармейцы перешли на сторону повстанцев. После этой победы на территории Симбирской и Самарской губерний, как солома, вспыхнул огонь крестьянской войны. Крестьяне свергали большевистскую власть, в освобождённых сёлах разгоняя комитеты бедноты и уничтожая чекистов и коммунистов. Оружия у восставших было мало, в ход шли самодельные пики, вилы, топоры и даже палки. Восстание получило название «чапанное» — по зимней крестьянской одежде домашнего изготовления. Из Ягодного повстанцы повели наступление на г. Ставрополь через сёла Подстёпки, Московку, Никольское и Борковку. 7 марта город был взят без боя. Здесь вся полнота власти перешла к избранным горожанами коменданту — жителю села Ягодное Ставропольского уезда Алексею Долинину и его помощникам — Белоусову и Бастрюкову. Ставропольский исполком через свою газету «Известия» обратился к гражданам с воззванием: «Вся власть трудовому народу! Долой засилие коммунистов!». Воззвание заканчивалось словами: «Товарищи — Граждане, спешите оказать поддержку Народной власти. Жертвуйте, кто что может. Да здравствуют Советы! Да восторжествует Воля Народа!». Восставшие намеревались захватить Сызрань, Самару и выйти на соединение с наступавшей с востока армией Колчака. Общая численность вовлечённых в чапанную войну составляла от 100 до 150 тысяч человек. После взятия Ставрополя восстание перекинулось на левый берег Волги, под угрозой оказалась уже не только Сызрань, но и Самара. В Самаре 7 марта по инициативе председателя губкома партии В. В. Куйбышева и командующего 4-й армией Восточного фронта М. В. Фрунзе был образован революционно-полевой штаб, затем военно-революционный комитет. Этим органам были подчинены группы агитаторов и все воинские части. Ими же был разработан план наступления на очаги восстания. Предполагалось, не ввязываясь в локальные бои с многочисленными крестьянскими отрядами, нанести удар основными силами по штабу повстанцев в Ставрополе и тем самым обезглавить восстание. Сформированный в Симбирске штаб внутреннего фронта направил против восставших карательные части, состоявшие в основном из продотрядников, резервистов и чекистов. Но сил для подавления восстания оказалось недостаточно, повстанцам удалось разбить несколько отрядов карателей. Так 8 марта в селе Усинское отряд из 110 продотрядовцев и красноармейцев попал в засаду и был поголовно истреблен. Пришлось привлекать регулярные части Красной армии и отряды ЧОН (части особого назначения), составленные из мадьяр и австрийцев. 9 марта в Самаре восстал запасной полк Красной армии, перебив комиссаров. Против запасного полка направили батальон губернского ЧК, курсантов школы красных командиров, рабочий продовольственный полк, 2 батареи, пулеметную роту. Мятежники были не вооружены, они потеряли время, захватывая городской цейхгауз. Их окружили и разгромили. К 10 марта «чапанное» восстание достигло своего наивысшего размаха, охватив всё Среднее Поволжье. В тот же день большевики, подтянув регулярные части Красной армии с пулемётами и артиллерией, начинают решительное наступление на повстанцев. Наступление на центр восстания г. Ставрополь повели с двух сторон — от Сызрани и Самары. Плохо организованные и слабо вооруженные крестьянские отряды несмотря на отчаянное сопротивление - каждое село на пути к Ставрополю красноармейцам приходилось брать штурмом — не могли сдержать натиск регулярных войск. 13 марта красные пробились к городу и после ожесточённого боя, длившегося более суток, захватили его утром 14 марта. Всё руководство восстанием погибло, кроме Долинина, который сумел пробиться с остатками защитников Ставрополя из окружения. Его помощники, Белоусов и Бастрюков, попали в плен и были расстреляны. В тот же день пало село Новодевичье. Последний крупный бой произошел 17 марта, когда крестьянский отряд в 2 тысячи человек, пытавшийся взять уездный город Карсун, был разбит частями Красной Армии, посланными из Симбирска. Командарм М. В. Фрунзе о своих «успехах» в борьбе против крестьян докладывал В. И. Ленину: «При подавлении восстания убито, пока по неполным сведениям, не менее 1000 человек. Кроме того, расстреляно свыше 600 главарей и кулаков. Село Усинское, в котором восставшими сначала был истреблён наш отряд в 110 человек, сожжено совершенно». Разгромив основные силы повстанцев, большевики обрушили массовые репрессии на жителей восставших сёл и деревень: крестьян сгоняли в концлагеря, расстреливали, вешали и топили в реке, деревни сжигались. После падения Ставрополя и Новодевичьего восстание распалось на разрозненные очаги, которые продолжали вести борьбу с Красной армией до конца марта — начала апреля 1919 года. Итоги и последствия  Захоронения красноармейцев, погибших во время чапанного восстания. Ульяновск Самарский губисполком 13 мая 1919 г. направил в Совнарком РСФСР доклад, в котором отметил две основные причины мятежа: реквизиции и мобилизации, проводимые без учета нужд крестьян, и злоупотребления должностных лиц. Злоупотребления на местах были настолько велики, что Самарский губисполком в период подавления восстания был вынужден обратиться с воззванием, в котором было обещано, что «все должностные лица, злоупотребляющие своей властью, будут немедленно предаваться военно-революционному суду». В апреле 1919 г. сотрудники ЧК в отчетах писали Ф. Э. Дзержинскому, что «крестьяне восставших селений в подавляющем большинстве по имущественному состоянию — середняки; кулаков же на каждое село в среднем не более 5-10 человек». 6 апреля 1919 г., когда «чапанное» восстание в основном было подавлено, Л. Д. Троцкий, выступая в Самаре, подчеркнул, что «восстание крестьян в Поволжье — это грозное предостережение для нас». Реабилитация В целях восстановления исторической справедливости, законных прав граждан России, репрессированных в связи с обвинением в участии в крестьянских восстаниях 1918—1920 годов, и в соответствии с выводами комиссии при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, постановляю: 1. Осудить политические репрессии в отношении крестьян — участников восстаний 1918—1922 годов; 2. Признать нарушением основных прав человека и гражданина репрессии в отношении участников крестьянских восстаний 1918—1920 годов; 3. Установить, что крестьяне — участники восстаний 1918—1922 годов — не могут быть признаны участниками бандформирований в трактовке пункта «в» статьи 4 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий»; 4. Признать детей, подвергшихся репрессиям за участие их родителей в крестьянских восстаниях 1918—1922 годов, подлежащим реабилитации. — Президент РФ Ельцин Б. Н. Примечания ↑ Гражданская война и военная интервенция в СССР, М.: Советская энциклопедия, 1983 ↑ История Чапанной войны Ссылки Гражданская война и военная интервенция в СССР, М.: Советская энциклопедия, 1983. Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. — Ульяновск : Симб. кн., 2000—2004. Индиряков В. И., старший советник юстиции. Чапанная война. История Чапанной войны. Иванов. Валерий Чапанное восстание // Городские ведомости — газета города Тольятти № 21 (491), 2006. Крестьянские восстания // Краеведческий сайт села Новодевичье Будылин Н. В., Чапанка, роман. Сызрань, 1995 г Последний раз редактировалось Википедия; 06.04.2016 в 20:24. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://ria.ru/history_spravki/20100616/246962919.html

17:0216.06.2010405531 Тамбовское восстание - одно из крупнейших вооруженных выступлений крестьянства против большевистской диктатуры на завершающем этапе Гражданской войны. Его важнейшим политическим итогом явилось осознание руководством Советской Республики необходимости перехода от политики "военного коммунизма" к "новой экономической политике". Тамбовское восстание 1920-1921 годов (так называемая «Антоновщина») вооруженное выступление крестьян Тамбовской и частично Воронежской губерний в 1920-1921 годов против политики «военного коммунизма», прежде всего - против продразверстки, т.е. насильственная (с помощью вооруженной силы) экспроприация у крестьян хлеба и другого продовольствия, необходимого для существования Красной армии и городского населения, а также перегибов местных партийных и советских властей в проведении классовой политики Советского государства. Подготовка восстания на Тамбовщине велась с 1918 года. Активное участие в восстании приняли середняки, и частично - представители других социальных групп, в том числе и беднейшего крестьянства. (Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах, 2004 г. ISBN 520301875-8) © РИА Новости | Перейти в фотобанк Крестьяне сдают зерно по продразверстке «Хлебная» Тамбовская губерния испытала на себе всю тяжесть продразверстки. Уже к октябрю 1918 года в губернии действовали 50 продотрядов из Петрограда, Москвы и других городов численностью до 5 тысяч человек. Такого размаха конфискаций не знала ни одна губерния. Крестьяне повсюду вынуждены были выбирать между сопротивлением и голодной смертью. К этому добавлялось ограбление и закрытие церквей, что заставляло патриархальное православное крестьянство выступать на защиту своих святынь. Первой и самой массовой формой сопротивления продразверстке стало сокращение крестьянином своего хозяйства. Если в 1918 году в черноземной и «хлебной» Тамбовской губернии на одно хозяйство приходилось в среднем 4,3 десятины посева, то в 1920 году - 2,8 десятины. Поля засевались в размерах, необходимых только для личного потребления. Положение деревни особенно резко ухудшилось в 1920 году, когда Тамбовщину поразила засуха, а продразверстка оставалась чрезвычайно высокой. Восстание вспыхнуло стихийно в середине августа 1920 года в селах Хитрово и Каменка Тамбовского уезда, где крестьяне отказались сдавать хлеб и разоружили продотряд. В течение месяца народное возмущение охватило несколько уездов губернии, численность восставших достигла 4 тысяч вооруженных повстанцев и около 10 тысяч людей с вилами и косами. На территории Кирсановского, Борисоглебского и Тамбовского уездов образовалась своеобразная «крестьянская республика» с центром в селе Каменка. Во главе восстания встал мещанин города Кирсанова, бывший волостной писарь и народный учитель, левый эсер Александр Антонов (1889 1922). С осени 1918 года он сформировал «боевую дружину» и начал вооруженную борьбу с большевиками. Его отряд стал организационным ядром партизанской армии. Под командованием Антонова силы повстанцев быстро росли. В феврале 1921 года, когда повстанческое движение приобрело наивысший размах, число бойцов достигло 40 тысяч человек, армия была поделена на 21 полк и отдельную бригаду. Повстанцы громили совхозы и коммуны, портили железные дороги. Восстание начало выходить за локальные рамки, находя отклик в пограничных уездах соседних Воронежской и Саратовской губерний. Перерезав Юго Восточную железную дорогу, повстанцы нарушили снабжение хлебом центральных районов страны. Советское правительство вынуждено было обратить самое серьезное внимание на это восстание. В конце февраля - начале марта 1921 года была образована Полномочная комиссия Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) во главе с Владимиром Антоновым Овсеенко, сосредоточившая в своих руках всю власть в Тамбовской губернии. С закончивших боевые действия фронтов сняли крупные воинские контингенты, технику, включая артиллерию, бронечасти и самолеты. Всю губернию поделили на шесть боевых участков с полевыми штабами и чрезвычайными органами власти - политкомиссиями. Не дожидаясь решений Х съезда Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)) о замене продразверстки продналогом, Политбюро ЦК РКП(б) 2 февраля 1921 года поручило Николаю Бухарину, Евгению Преображенскому и Льву Каменеву «выработать и утвердить текст обращения... к крестьянам Тамбовской губернии с тем, чтобы распространять его только в этой губернии, не печатая в газетах». Обращение, в котором объявлялось об отмене продразверстки и разрешении местного торгового обмена сельскохозяйственными продуктами, начали распространять уже 9 февраля. С отменой продразверстки и введением новой экономической политики (НЭПа) в борьбу с «Антоновщиной» включилось трудовое крестьянство. 27 апреля 1921 года по предложению Ленина Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление «О ликвидации банд Антонова в Тамбовской губернии», согласно которому командующим операцией назначили Михаила Тухачевского. Численность красноармейцев увеличили до 100 тысяч человек. 28 мая 1921 года советские войска перешли в решительное наступление. Под их натиском в середине июня повстанческая армия (1 я партизанская армия) оставила Тамбовщину и отступила на территорию Воронежской губернии. 20 июня в бою у Урюпинска остатки ее были разгромлены. В конце июня - начале июля остатки боевых отрядов повстанцев разделились на группы и скрылись в лесах. Восстание распалось на изолированные очаги. Отдельные разрозненные отряды повстанцев были уничтожены к середине июля. 16 июля 1921 года Тухачевский доложил в Москву о подавлении Тамбовского восстания. Антонов и его группа были уничтожены в июне 1922 года. В боях с советскими войсками повстанцы потеряли свыше 11 тысяч человек убитыми и ранеными. От рук мятежников в ходе Тамбовского восстания погибли свыше 2 тысяч советских и партийных работников. Тамбовское восстание - одно из крупнейших вооруженных выступлений крестьянства против большевистской диктатуры на завершающем этапе Гражданской войны. Его важнейшим политическим итогом явилось осознание руководством Советской Республики необходимости перехода от политики «военного коммунизма» к «новой экономической политике». Материал подготовлен редакцией РИА Новости на основе открытых источников РИА Новости http://ria.ru/history_spravki/201006...#ixzz458Bq8btu |

|

#5

|

||||

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7...%B5_%281921%29

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Пожалуйста, дополните её ещё хотя бы несколькими предложениями и уберите это сообщение. Если статья останется недописанной, она может быть выставлена к удалению. Для указания на продолжающуюся работу над статьёй используйте шаблон {{subst:L}}. Чаппанское восстание Дата 24—27 января 1921 Место Ядринский уезд Итог Победа большевиков Противники Darker green and Black flag.svg  Зелёные повстанцы Flag of Russian SFSR (1918-1937).svg Зелёные повстанцы Flag of Russian SFSR (1918-1937).svg  РСФСР РСФСРКомандующие неизвестно неизвестно Силы сторон Darker green and Black flag.svg  Чаппанское восстание (1921) 6000-7000 человек Чаппанское восстание (1921) 6000-7000 человек  Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика Чувашско-Сорминский волисполком Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика Чувашско-Сорминский волисполкомРоссийская Советская Федеративная Социалистическая Республика  2 карательных отряда 2 карательных отрядаПотери Darker green and Black flag.svg н/д  Чаппанское восстание (1921) Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 5 человек убито Чаппанское восстание (1921) Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 5 человек убито  Чаппанское восстание (1921) Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика разграблено имущество  Чувашско-Сорминского волисполкома Чувашско-Сорминского волисполкомаНе следует путать с чапанной войной. Чаппанское восстание — крестьянское восстание 1921 года на территории Аликовского района Чувашской республики, в то время Чувашско-Сорминской волости Ядринского уезда. Содержание 1 История 2 См. также 3 Примечания 4 Ссылки 5 Литература История Цитата:

Атменьское восстание Примечания ↑ Чувашский государственный архив, 599 фонд, 6 опись, дело № 25, 194 лист. Ссылки Евгений ИЛЮХИН, газета «Сувар». «Чаппан е Сенĕк вăрçи»: начало, конец (чув.) Литература Л. И. Ефимов, «Элĕк Енĕ» («Край Аликовский»), Элĕк, 1994. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

Чапанная война (чапанное восстание) — одно из самых крупных крестьянских восстаний против большевиков в России. Происходило на территории Сызранского, Сенгилеевского, Карсунского уездов Симбирской и Ставропольского и Мелекесского уездов Самарской губерний в марте 1919 г.

Содержание 1 Причины восстания 2 Ход восстания 3 Итоги и последствия 4 Реабилитация 5 Ссылки Причины восстания Было вызвано политикой большевистского правительства: политическая и продовольственная диктатура, продразвёрстка, грабёж деревни[источник не указан 348 дней]. В начале 1919 в деревнях и сёлах Симбирской губернии находилось 3500 рабочих из продотрядов и 1700 продармейцев, присланных из городов центра страны для заготовок хлеба. К февралю 1919 г. у симбирских крестьян было изъято свыше 3 млн пудов хлеба. Между тем в это же время началось взимание чрезвычайного налога, введённого правительством в декабре 1918 г. Среди крестьян сформировалось мнение, что их обрекают на голодную смерть[источник не указан 348 дней]. Ход восстания А. В. Долинин Восстание началось 3 марта 1919 года в селе Новодевичьем Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (св. 1 тыс. дворов, нас. 8,5 тыс. человек). Поводом послужили грубые действия уполномоченных по сбору налога, прибывших в село с требованием поставок государству хлеба и скота. Сбежавшиеся к церкви крестьяне ударили в набат, что послужило сигналом к началу восстания. Жители Новодевичьевого арестовали членов волисполкома, коммунистов, уполномоченных, захватили телеграф и разоружили отряд красноармейцев (50 человек). 4 марта состоялся съезд, переизбравший волисполком. Тогда же в Новодевичье на выручку к арестованным коммунистам прибыл отряд под командованием начальника уездного ЧК Казимирова и краскома Павлова. Однако красноармейцы перешли на сторону крестьян, а Казимиров и Павлов были взяты в плен. Чекист В. Казимиров со своим помощником, краском Павлов и, арестованный накануне, инструктор Сенгелеевского упродкома были расстреляны и их тела бросили в волжскую прорубь. После чего крестьяне организовали свой штаб и совет для руководства восстанием. В тот же день ближайшие к Новодевичьему села: Усолье, Усинское, Ягодное — присоединились к восстанию. 5 марта 1919 посланный против повстанцев из Сенгилея красноармейский отряд в с. Ягодное попал в окружение и был разоружён, а его командир Гринберг расстрелян. Красноармейцы перешли на сторону повстанцев. После этой победы на территории Симбирской и Самарской губерний, как солома, вспыхнул огонь крестьянской войны. Крестьяне свергали большевистскую власть, в освобождённых сёлах разгоняя комитеты бедноты и уничтожая чекистов и коммунистов. Оружия у восставших было мало, в ход шли самодельные пики, вилы, топоры и даже палки. Восстание получило название «чапанное» — по зимней крестьянской одежде домашнего изготовления. Из Ягодного повстанцы повели наступление на г. Ставрополь через сёла Подстепки, Московку, Никольское и Борковку. 7 марта город был взят без боя. Здесь вся полнота власти перешла к избранным горожанами коменданту — жителю села Ягодное Ставропольского уезда А. В. Долинину и его помощникам — Белоусову и Бастрюкову. Ставропольский исполком через свою газету «Известия» обратился к гражданам с воззванием: «Вся власть трудовому народу! Долой засилие коммунистов!». Воззвание заканчивалось словами: «Товарищи — Граждане, спешите оказать поддержку Народной власти. Жертвуйте, кто что может. Да здравствуют Советы! Да восторжествует Воля Народа!». Восставшие намеревались захватить Сызрань, Самару и выйти на соединение с наступавшей с востока армией Колчака. Общая численность вовлечённых в чапанную войну составляла от 100 до 150 тысяч человек. После взятия Ставрополя восстание перекинулось на левый берег Волги, под угрозой оказалась уже не только Сызрань, но и Самара. В Самаре 7 марта по инициативе председателя губкома партии В. В. Куйбышева и командующего 4-й армией Восточного фронта М. В. Фрунзе был образован революционно-полевой штаб, затем военно-революционный комитет. Этим органам были подчинены группы агитаторов и все воинские части. Ими же был разработан план наступления на очаги восстания. Предполагалось, не ввязываясь в локальные бои с многочисленными крестьянскими отрядами, нанести удар основными силами по штабу повстанцев в Ставрополе и тем самым обезглавить восстание. Сформированный в Симбирске штаб внутреннего фронта направил против восставших карательные части, состоявшие в основном из продотрядников, резервистов и чекистов. Но сил для подавления восстания оказалось недостаточно, повстанцам удалось разбить несколько отрядов карателей. Так 8 марта в селе Усинское отряд из 110 продотрядовцев и красноармейцев попал в засаду и был поголовно истреблен. Пришлось привлекать регулярные части Красной армии и отряды ЧОН (части особого назначения), составленные из мадьяр и австрийцев. 9 марта в Самаре восстал запасной полк Красной армии, перебив комиссаров. Против запасного полка направили батальон губернского ЧК, курсантов школы красных командиров, рабочий продовольственный полк, 2 батареи, пулеметную роту. Мятежники были не вооружены, они потеряли время, захватывая городской цейхгауз. Их окружили и разгромили. К 10 марта «чапанное» восстание достигло своего наивысшего размаха, охватив всё Среднее Поволжье. В тот же день большевики, подтянув регулярные части Красной армии с пулемётами и артиллерией, начинают решительное наступление на повстанцев. Наступление на центр восстания г. Ставрополь повели с двух сторон — от Сызрани и Самары. Плохо организованные и слабо вооруженные крестьянские отряды несмотря на отчаянное сопротивление: каждое село на пути к Ставрополю красноармейцам приходилось брать штурмом, — не могли сдержать натиск регулярных войск. 13 марта красные пробились к городу и после ожесточённого боя, длившегося более суток, захватили его утром 14 марта. Всё руководство восстанием погибло, кроме Долинина, который сумел пробиться с остатками защитников Ставрополя из окружения. Его помощники, Белоусов и Бастрюков, попали в плен и были расстреляны. В тот же день пало село Новодевичье. Последний крупный бой произошел 17 марта, когда крестьянский отряд в 2 тысячи человек, пытавшийся взять уездный город Карсун, был разбит частями Красной Армии, посланными из Симбирска. Командарм М. В. Фрунзе о своих «успехах» в борьбе против крестьян докладывал В. И. Ленину: «При подавлении восстания убито, пока по неполным сведениям, не менее 1000 человек. Кроме того, расстреляно свыше 600 главарей и кулаков. Село Усинское, в котором восставшими сначала был истреблён наш отряд в 110 человек, сожжено совершенно»[источник не указан 26 дней]. Разгромив основные силы повстанцев, большевики обрушили массовые репрессии на жителей восставших сёл и деревень: крестьян сгоняли в концлагеря, расстреливали, вешали и топили в реке, деревни сжигались[источник не указан 26 дней]. После падения Ставрополя и Новодевичьего восстание распалось на разрозненные очаги, которые продолжали вести борьбу с Красной армией до конца марта — начала апреля 1919 года. Итоги и последствия Захоронения красноармейцев, погибших во время чапанного восстания. Ульяновск Самарский губисполком 13 мая 1919 г. направил в Совнарком РСФСР доклад, в котором отметил две основные причины мятежа: реквизиции и мобилизации, проводимые без учета нужд крестьян, и злоупотребления должностных лиц. Злоупотребления на местах были настолько велики, что Самарский губисполком в период подавления восстания был вынужден обратиться с воззванием, в котором было обещано, что «все должностные лица, злоупотребляющие своей властью, будут немедленно предаваться военно-революционному суду». В апреле 1919 г. сотрудники ЧК в отчетах писали Ф. Э. Дзержинскому, что «крестьяне восставших селений в подавляющем большинстве по имущественному состоянию — середняки; кулаков же на каждое село в среднем не более 5-10 человек». 6 апреля 1919 г., когда «чапанное» восстание в основном было подавлено, Л. Д. Троцкий, выступая в Самаре, подчеркнул, что «восстание крестьян в Поволжье — это грозное предостережение для нас». Реабилитация В целях восстановления исторической справедливости, законных прав граждан России, репрессированных в связи с обвинением в участии в крестьянских восстаниях 1918—1920 годов, и в соответствии с выводами комиссии при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, постановляю: 1. Осудить политические репрессии в отношении крестьян — участников восстаний 1918—1922 годов; 2. Признать нарушением основных прав человека и гражданина репрессии в отношении участников крестьянских восстаний 1918—1920 годов; 3. Установить, что крестьяне — участники восстаний 1918—1922 годов — не могут быть признаны участниками бандформирований в трактовке пункта «в» статьи 4 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий»; 4. Признать детей, подвергшихся репрессиям за участие их родителей в крестьянских восстаниях 1918—1922 годов, подлежащим реабилитации. —Президент РФ Ельцин Б. Н. Ссылки Гражданская война и военная интервенция в СССР, М.: Советская энциклопедия, 1983. Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. — Ульяновск : Симб. кн., 2000—2004. Индиряков В. И., старший советник юстиции. Чапанная война. Иванов. Валерий Чапанное восстание // Городские ведомости — газета города Тольятти № 21 (491), 2006. Крестьянские восстания // Краеведческий сайт села Новодевичье Будылин Н. В., Чапанка, роман. Сызрань, 1995 г |

|

#7

|

||||

|

||||

|

http://unienc.ru/w/ru/840605-zapadno...82.D0.B8.D0.B9

Западно-Сибирское восстание 1921—22 гг. — крупнейшее антибольшевистское вооружённое выступление крестьян, казаков, части рабочих и городской интеллигенции в России в начале 20-х гг. Содержание 1 Описание событий 1.1 Руководители восстания 1.2 Руководители ликвидации восстания 1.3 Ликвидация восстания 2 Символика восстания 3 Литература 4 Примечания 5 Ссылки Описание событий К началу 1921-го года крестьянские восстания охватили практически всю Советскую Россию. Крестьяне требовали прекращения хлебной монополии и ликвидации диктатуры РКП(б). Зимой 1921 года восстала и Западная Сибирь. Введенные с конца августа 1920 года в Тюменской губернии многочисленные разверстки были непосильны для крестьян Ишимского уезда, тем более, что в 1920 году этот регион постиг сильный неурожай. Однако местное партийное и советское руководство, изымая в ряде мест даже продовольственный хлеб и семена, осуществляло беспрецедентное насилие по отношению к крестьянству. 27 сентября 1920 года найден убитым в районе Тушнолобово член Челноковской волячейки, член РКП(б) с 1917 г. Щербаков Иван Платонович его убийство послужило одним из заметных толчков к ужесточению мер Ишимской властью. Похоронен в центре Челноково рядом с волостной приходской церковью как почётный гражданин, пользовавшийся широким уважением местных жителей. При похоронах проходил типичный для тех лет «митинг». А 14 декабря 1920 года сожжен Челноковский волисполком. И с этого момента в Ишимское отделение милиции начали прибывать массы арестованных (до нескольких десятков за день) со всего уезда. Собрание женщин Пегановской волости Ишимского уезда, состоявшееся 31 декабря 1920 г., в ответ на «ударное» выполнение продразверстки (изъятие продовольственного и семенного хлеба), произвол со стороны продовольственных комиссаров постановило такие действия считать незаконными, арестовать продработников Слухина, Максимука, а также милиционеров Журавлева и Кухтина. Продовольственный отряд в числе 9 человек женщины обезоружили, решив отправить его обратно в г. Ишим после окончания собрания. Кроме того, женщины обратились с просьбой к начальнику милиции 4-го участка Ишимского уезда прибыть в село Пеганово для расследования незаконных действий указанных лиц. Начавшись 31 января 1921 г. в северо-восточном районе Ишимского уезда Тюменской губернии, восстание в короткий срок охватило Тюменскую, Акмолинскую, Омскую и восточные районы Челябинской и Екатеринбургской губернии. Весной 1921 г. повстанческие отряды оперировали на огромной территории от Обдорска (ныне — Салехард) на севере до Каркаралинска на юге, от станции Тугулым на западе до Сургута на востоке. Численность повстанцев к апрелю превысила 100 тыс. человек. Несмотря на ярко выраженную ожесточенность, повстанческое движение носило очаговый характер. Единого, повсеместного порыва в антикоммунистической борьбе фактически не было. Крестьянство не поголовно присоединялось к мятежникам, что отнюдь не определялось только его социально-имущественным положением (в частности, на стороне мятежников так или иначе оказалась и сельская беднота). Организаторам повстанческого движения пришлось прибегать к насильственным мобилизациям мужского населения в возрасте от 18 до 35 (45) лет, в случае надобности не останавливаясь перед репрессиями. Часть крестьян просто не желала воевать, а если и воевала, то на ограниченной территории, при этом во многих деревнях формировались и собственные добровольческие отряды, прежде всего, из наиболее пострадавших от Советской власти. Социальный состав повстанческого движения был достаточно пестрым: в основном середняки, зажиточные крестьяне, часть бедноты, бывшие военные специалисты, перебежавшие или сдавшиеся в плен красноармейцы (так, в бою в районе села Беловского, пулеметчиками у повстанцев являлись сдавшиеся красноармейцы 233-го полка), а также уголовники. Отмечались и случаи участия в рядах мятежников представителей милиции (например, на стороне повстанцев оказались милиционеры Озернинской волости — Голованов и Викуловской волости — Григорьев). Целью повстанческого движения, по вполне достоверным данным военного командования РККА, являлись захват власти и возвращение к старому, привлекавшему, по представлениям мятежников, свободной торговлей и отсутствием коммунистов. Каких-либо преобладающих идеалов в повстанческой идеологии указать нельзя, в ней уживались эсеровские взгляды и самый закоренелый монархизм. В некоторых местах возобновилось, например, титулование по чинам и ношение погон. Политическая платформа, как таковая, в движении отсутствовала. Ишимская парторганизация потеряла во время восстания 0,5 тыс. человек, которые были зверски убиты повстанцами (по архивным данным, в именном списке коммунистов Ишимской организации РКП(б) на 20 апреля 1921 года насчитывалось 406 человек, убитых и без вести пропавших во время восстания). Восстание приобрело огромный размах. В феврале 1921 г. повстанцы на три недели парализовали движение по обеим линиям Транссибирской железнодорожной магистрали, а затем захватили города Петропавловск — 14 февраля, Тобольск — 21 февраля, Кокчетав — 21 февраля, Сургут — 10 марта, Березов — 21 марта, Обдорск — 1 апреля и Каркаралинск — 5 апреля, вели бои за Ишим (несколько раз переходивший из рук в руки), угрожали Кургану и Ялуторовску. Боевые действия, которые велись в феврале — апреле 1921 г. на охваченной этим восстанием территории, по масштабам и военно-политическим результатам сравнимы с крупными армейскими операциями времен гражданской войны. Первичной и основной характеристикой Западно-Сибирского восстания была его антикоммунистическая направленность. Требования повстанцев наиболее полно отражал лозунг «За советы без коммунистов», также они добивались свободы слова, собраний и союзов, обеспечения свободы торговли, права свободно распоряжаться своей землёй и продуктами своего труда, то есть ликвидации хлебной монополии. В воззвании Тобольского штаба повстанцев ко всем жителям Сибири 25 марта 1921 г. объявлялось: Мы добиваемся настоящей советской власти, а не власти коммунистической, которая до сих пор была под видом власти советской… На освобождённых территориях восстанавливались свободно избранные волостные и сельские крестьянские Советы. Повстанцы организовали свои вооруженные силы на принципах регулярной армии, включая политические отделы и политкомы. Повстанческая армия делилась на фронты (Сибирский, Северный, Южный, Юго-Западный), которые делились на армии (Восточная, Южная, Западная, Народная повстанческая, Народно-крестьянская), армии — на дивизии (Южно-Ишимская, Курганская и др.), полки, батальоны, роты, взводы, отделения. Руководители восстания Военное руководство в основном осуществлялось командным составом из крестьянской среды, подготовленным и закаленным в сражениях двух войн — Первой мировой и Гражданской. Комсостав состоял из бывших унтер-офицеров, прапорщиков. Желтовский Василий Максимович (1895 — май 1921) — один из главных военных руководителей повстанцев Тобольского уезда, из крестьян села Желтовское Кугаевской волости Тобольского уезда. Участник Первой мировой, фельдфебель, в начале 1921 г. он служил делопроизводителем военкомата Кугаевской волости и имел крестьянское хозяйство ниже среднего. Данилов, Степан Ильич — также участник Первой мировой, житель деревни Таратухина Карачинской волости Тобольского уезда, был организатором и командиром повстанцев Карачинской волости, затем командующим Юго-Западным фронтом Тобольского уезда. Коротков Александр С. — урядник в колчаковской армии, а в январе 1921 г. — уполномоченнй Ишимского уездного военкомата по закупке лошадей, затем — руководитель повстанцев Чуртанской волости, командующий Северным фронтом Ишимского уезда (ум. 1921) Родин, Владимир Алексеевич — начальник Петропавловского боевого района Ишимского повстанческого фронта, главком Народной Сибирской Армии, бывший поручик Уженцов Б. — начальник 1-го Северного отряда повстанцев Тобольского уезда Клепинин П. П. (ум. 1921) — военный руководитель Народной повстанческой армии Тобольского уезда Т. Кутырев — командующий Народно-крестьянской зеленой армией Ражевского района Ишимского уезда. Богачев — заместитель командующего Южно-Ишимской повстанческой армией Атаманов, Григорий Данилович — командир 1-го повстанческого корпуса, командующий фронтом повстанцев Ишимского уезда Щетков — начальник штаба 1-го повстанческого корпуса. Долин, Петр Лаврентьевич — командир 2-го корпуса Народно-крестьянской армии Ражевского района Ишимского уезда Романов — начальник Главного военного штаба повстанцев Кокчетавского уезда. Татаринцев (Волкомтруд) Николай Андронович — начальник штаба Южной армии (группы) повстанцев Ишимского уезда Бураков — служащий Викуловского лесничества, заместитель начальника штаба Северного фронта повстанцев Ишимского уезда (ум. 1921) Щетков — начальник штаба 1-го корпуса повстанцев Ишимского уезда Протопопов — начальник штаба Южной повстанческой дивизии Ишимского района Андреев П. — крестьянин села Глубокое Соколовской волости, начальник Глубоковского сельского штаба повстанцев, командующий Петропавловского боевого района (направления) повстанцев Ишимского уезда Пужевский, Вацлав Леопольдович (1898—1921) — уроженец Ковенской губернии, из крестьян; с ноября 1920 г. работал счетоводом кооператива села Соколовское Ишимского уезда; с 12 февраля 1921 г. являлся начальником штаба Петропавловского боевого района, с 22 февраля — начальником Главного штаба Сибирского фронта, затем — адъютантом этого же штаба; взят в плен советскими войсками и по приговору от 25 мая 1921 г. Омской губчека 27 мая 1921 г. расстрелян Бердюгин — начальник западного участка Ишимского фронта повстанцев, начальник 1-й Ишимской повстанческой дивизии Едличко — начальник Южно-Ишимской повстанческой дивизии, начальник штаба Народной повстанческой армии Петуховского района. Петров — сотрудник 3-го отдела 33-го полевого строительства, затем — командир повстанческого отряда Голышмановского района Афанасьев, Афанасий Герасимович — житель деревни Крупино, начальник штаба повстанцев Голышмановской волости Ишимского уезда, расстрелян по приговору ревтрибунала в 1921 г. Богомолов Семен — начальник штаба повстанцев Голышмановской волости Ишимского уезда Носов — начальник штаба повстанцев Голышмановской волости Ишимского уезда Пономарев — житель села Голышманово, начальник штаба повстанцев Голышмановской волости Ишимского уезда Феофанов Ф. (?-1921) — сотрудник 3-го отдела 33-го полевого строительства, затем — начальник и инструктор штаба повстанцев Голышмановской волости Ишимского уезда Гутников Г. В. — начальник особого отдела Тобольского главного штаба . Он родился в крестьянской семье в деревне Медянке Карачинской волости Тобольского уезда, окончил сельскую школу, участвовал в империалистической войне, был ранен, вернулся на родину. При частой смене властей в гражданскую войну неизменно занимал выборные посты (председателя волостной земской управы, секретаря волисполкома и другие). В октябре 1920 г. Г. В. Гутников был избран членом уездного исполкома Советов, откуда его направили на продовольственную работу, назначив на должность заведующего Демьянской продконторой. Когда началось восстание, крестьяне Карачинской волости, как обычно случалось при смене властей, выдвинули Г. В. Гутникова в главный штаб Тобольской Народной Армии, так как ничего против своего земляка не имели. Бурлаков — командир 1-го кавалерийского полка Южной повстанческой дивизии Ишимского уезда Панфилов И. Н.— командир 1-го пехотного полка, заместитель начальника Южно-Ишимской дивизии повстанцев Бухвалов — командир 2-го пехотного полка Южной повстанческой дивизии Ишимского уезда (ум. 1921) Кузеванов — командир 3-го пехотного полка Южной повстанческой дивизии Ишимского уезда. Дьячков Ефим — адъютант штаба, позднее — командир батальона, командир 4-го пехотного полка Южно-Ишимской повстанческой дивизии Целуйко (Целиков) — командир 4-го пехотного полка повстанцев Ишимского уезда Орлов — командир полка повстанцев южной части Ишимского уезда Вараксин — командир 2-го Освободительного полка повстанцев Ялуторовского уезда (ум. 1922) Губа (Губанов Петр) — командир конного полка повстанцев Налобинской волости Ишимского уезда, заведующий добровольческими формированиями Главного штаба Сибирского фронта, затем — командующий Сибирским фронтом Баженов — командир 2-го Медведевского полка повстанцев Ишимского уезда Беркутов — один из руководителей повстанцев Камышловского и Шадринского уездов Петр Шевченко — крестьянин-середняк села Большой Кусеряк Ишимского уезда. Поднял восстание в своем родном селе, в дальнейшем командовал повстанческим полком. Булатов Николай — крестьянин села Куртан Могилевской волости Курганского уезда, прапорщик царской армии, инструктор Всевобуча Красной Армии. Командир 2-го Освободительного полка Курганской повстанческой дивизии, затем начальник 1-го Ялуторовского освободительного отряда, взят в плен, дальнейшая судьба неизвестна. Кадышников Афанасий — командир отряда повстанцев деревни Мелехина Локтинской волости Ишимского уезда Назаров, Евграф Иванович (?-1921) — организатор восстания в селе Назарове Челноковско й волости Ишимского уезда, расстрелян по приговору ревтрибунала Дударев — командир отряда повстанцев Юргинской волости Ялуторовского уезда. Резонов, Моисей Леонтьевич — организатор восстания в селе Пестово Чуртанской волости Ишимского уезда Ситников, Тимофей Никанорович (?-1921) — руководитель восстания в селе Малахове Чуртанской волости Ишимского уезда Петров — руководитель повстанцев в Мамлютском районе Филимонов Е. В. — руководитель повстанцев Суерской волости Ялуторовского уезда Серков, Семен Михайлович (1882—1922) — из мещан города Кургана, в 1917 г. состоял в партии эсеров; в начале 1921 г. служил заведующим отделом снабжения Тобольского уездного лесного комитета; при повстанцах являлся членом следственной комиссии и был избран кандидатом в члены Тобольского крестьянского городского совета; именно на эсеровском прошлом Серкова Тюменская губчека строила свое заключение о наличии руководства со стороны партии эсеров восстанием в Тобольском уезде; расстрелян 28 февраля 1922 г. по постановлению коллегии Тюменской губчека Среди командиров повстанческих отрядов были и коммунисты, такие, как, например, председатель ячейки РКП(б) и бывший военком Троицкой волости Петропавловского уезда Тимофей Лидберг. Руководители ликвидации восстания Для руководства ликвидацией мятежа 12 февраля была создана полномочная «тройка» — председатель Сибревкома И. Н. Смирнов, помощник главкома вооруженными силами Республики по Сибири В. И. Шорин, председатель Сиб. ЧК И. П. Павлуновский. В Сибири были переброшены части стрелковых дивизий, несколько кавалерийских и стрелковых полков, 4 бронепоезда, использовались части особого назначения (ЧОН). Звездов, Андрей Алексеевич (1888—1930) — большевик с 1905 г., с ноября 1920 г.- командующий войсками ВНУС Сибири, с 24 января 1921 г.- начальник войск ВЧК Сибири Мрачковский, Сергей Витальевич (1888—1936) — большевик с 1905 г., в годы гражданской войны командовал на Восточном фронте бригадой и Особым экспедиционным отрядом, с августа 1920 г.- командующий войсками Приуральского военного округа Васильев, Макар Васильевич — помощника командующего Уральского ВО Опарин, Владимир Ефимович (1872-?) — в 1898 г. окончил юридический фа-культет Петербургского университета, большевик с марта 1917 г.; в годы гражданской войны находился на Восточном фронте, занимая военно-политические должности; председатель реввоентрибунала Сибири Иванов, Николай Иванович — коммунист, председатель Тюменского губревтрибунала, заместитель председателя Тюменской губчека Лопарев, Платон Ильич (1890—1938) — из крестьян села Самарово Тобольского уезда, один из руководителей антиколчаковского партизанского движения на Обском Севере, в 1921 г.- командир Северного экспедиционного отряда советских войск Воинские части: Штаб Помглавкома по Сибири Афанасьев, Федор Михайлович — начальник штаба Помглавкома по Сибири П. В. Дашкевич — комиссар штаба Помглавкома по Сибири 13-я Сибирская кавалерийская дивизия 21-я стрелковая дивизия войск ВНУС (начальник Егоров, Федор Васильевич, командующий Петропавловской группой советских войск) 29-я Сибирская стрелковая дивизия (начальник Карпов, Владимир Федорович) 57-я стрелковая дивизии (начальник и военный комиссар Бобылев, Иван Александрович (1886—1936)) 61-я стрелковая бригада войск ВНУС (командир Полисонов, Александр Владимирович (затем 115-й стрелковой бригады), командующий советскими войсками Тюменской губернии) 83-я стрелковая бригада (командир Рахманов, Николай Николаевич) 85-я стрелковая бригада (командир Буриченков, Георгий Андреевич, командующий советскими войсками Тюменской губернии) 115-я стрелковая бригада (командир Полисонов, Александр Владимирович), командующий советскими войсками Тюменской губернии) 169-я стрелковая бригады (командир Бойцов, Андрей Семенович, командующий войсками Тюменской губернии) 181-й стрелковый полк войск ВНУС (командиры Накрап, Евгений Иванович (Накрапов), начальник Ялуторовского боевого участка; Ефремов-Ларин А.) 183-й стрелковый полк войск ВНУС (командиры Заикин, Иван Васильевич; Махнев последовательно начальник Тюменского, Ялуторовского и Тобольско-Тюменского боевых участков, командир Казанского стрелкового полка) 187-й стрелковый полк 232-й полк 26-й стрелковой дивизии (командир Баткунов, Арсений Николаевич, участие в разгроме повстанцев был награжден орденом Красного Знамени) 255-й стрелковый полк (командир Дубровицкий, Сергей Степанович) 258-й стрелковый полк 343-й стрелковый полк (командир Ефремов-Ларин А.) Тюменский территориальный полк (командир Козленке, Павел Семенович) эскадрон имени Сибревкома (командир Бузин Федор) Ликвидация восстания До конца февраля сильных боев в районе районе Аромашевской и Кротовской волостей Ишимского уезда. Советские войска действовали в основном по линии железной дороги и лишь с ликвидацией «голышмановской пробки» в конце февраля 1921 года начали наступление на этот район. Село Аромашево превратилось в центр сопротивления на севере Ишимского уезда: здесь насчитывалось около 10 тысяч повстанцев. «В упорных ночных боях 28 апреля за Евсино и 1 мая за Аромашево советские войска нанесли мятежникам огромный урон. Последние потеряли около 700 человек убитыми, ранеными и утонувшими, примерно 5700 человек пленными, много оружия и большую часть обоза. 1-3 мая, преследуя бежавших повстанцев, красные взяли Овсово, Кротово, Большой Кусеряк и Покровку, где завершили разгром основных сил Северо-Ишимского фронта», — пишет доктор исторических наук, профессор В. И. Шишкин из Новосибирска. Петр Семёнович Шевченко сумел сохранить значительную часть отряда, который стал называться 1-м Освободительным полком Народной армии. К 4 марта была очищена линия Омск-Челябинск, 5 марта взят Кокчетав. К тому времени была сломлена Ишимская народная армия. 2 тысячи повстанцев центра были блокированы в Южно-Уральском кольце. Сумевшие вырваться из него вместе с остатками петропавловских и кокчетавских казаков ушли в Китай. 8 апреля был взят Тобольск, 2 июня пал последний повстанческий город, Обдорск. С лета 1921 года повстанцы переходят к партизанской тактике борьбы. В начале августа 1921 года 1-й Освободительный полк Народной армии занял Кротово, Аромашево, Большое Сорокино и Пинигино, захватили обоз красных. Проведена мобилизация, на которую большинство населения соглашалось охотно. Поздней ночью 25 августа 1921 года сводный отряд Буриченкова выступил из деревни Кочковатово по направлению на остров Притынный Только под утро красные добрались до места. Повстанцы, уверенные в своей безопасности, имели только близкое сторожевое охранение. Советская пехота, имевшая почти трехкратное превосходство в численности, внезапно атаковала партизан в лоб. Те вступили в перестрелку с наступавшими, совершенно забыв о флангах. И тогда неожиданно для партизан с флангов на них обрушилась конница. Шевченко зарублен и вместе с ним зарублено 111 человек бандитов, взято 4 исправленных пулемета. Летом 1921 года в Ишимском уезде начался массовый голод, который продолжался и в 1922 г. Вспыхнула эпидемия холеры. По неполным официальным данным, имелось 8159 случаев смертности от голода. Небывалый голод, сбор продналога вновь усилили враждебность крестьянства по отношению к РКП(б) и её представителям на местах. На почве голода принял серьезные масштабы уголовно-грабительский бандитизм, и даже в конце I922 года по Ишимскому уезду орудовали мелкие разбойничьи шайки, происходили грабежи и убийства. Бои продолжались ещё год, последние очаги восстанния были окончательно ликвидированы только к концу 1922 года. При подавлении восстания проводились карательные операции. Практиковалось взятие крестьян, родственников повстанцев, в заложники. От артиллерийского огня в боях погибло множество мирных жителей, в том числе женщины и дети. Восстание стало одной из главных причин замены в марте 1921 продразверстки продналогом и обусловило в дальнейшем переход от политики военного коммунизма к НЭПу. Символика восстания Восстание началось под разными лозунгами. В Кротовском районе было захвачено красное знамя с черным крестом и надписью: «Мы боремся за хлеб. Не гноите его в амбарах». В районе Армизонского — зеленое знамя (символизирующее зеленые поля) с [надписью] белыми буквами ([означающими] сибирские снега) «Долой коммунизм». В районе Кусеряка захвачено трехцветное знамя (с пунцовыми цветами), здесь и появилось требование [привести] князя Михаила Александровича к власти. Одним из первых лозунгов был «Да здравствует свободная торговля». В большинстве же чаще повторялись под разными вариантами лозунги «Долой коммунистов», «Да здравствуют беспартийные советы крестьянских депутатов», «Вся власть крестьянам» и т. п. Неизменным оставался лозунг, требовавший устранения от власти коммунистов, и им пестрят все воззвания, флаги, сводки и приказы штабов. Последние в некоторых случаях на всех бумагах при сношениях с другими штабами или частями ставили лозунг впереди содержания бумаги: «Долой коммунистов». Штаб Лапушинской Народной армии устанавливает флаг и лозунг для восставшего народа: флаг зеленого цвета, означающий леса, луга и растения на полях труженика-крестьянина, пользующегося таковыми; надпись на флаге белыми буквами означает сибирские снега; лозунг – «Долой коммунизм! Да здравствуют советы!»[1]. Информация штаба Народной повстанческой армии Лапушинской волости Курганского уезда военному руководителю Лебяжьевскои волости 19 февраля 1921 года Литература Московкин В. В. Восстание крестьян в Западной Сибири в 1921 г. Петрова В. П. Крестьянское восстание в Тюменской губернии в 1921 г. За советы без коммунистов. Крестьянское восстание в Тюменской губернии (1921 г.). Сборник документов. Новосибирск, 2000; Сибирская Вандея. Т.2 (1920—1921). Документы. М., 2001. Примечания Знамена антибольшевистских вооруженных формирований в 1920-30 гг. Ссылки Сибирская Вандея. 1919—1920; сост. В. И. Шишкин. М.: Международный фонд «Демократия», 2000 Восстания во время Гражданской войны в России История Курганской области История Тюменской области История Челябинской области История Омской области |

|

#8

|

||||||

|

||||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...2%80%941922%29

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Западно-Сибирское восстание Основной конфликт: Гражданская война в России Дата 31 января 1921 — конец 1922 Место Тюменская губерния, Акмолинская губерния, Омская губерния, Челябинская губерния, Екатеринбургская губерния РСФСР Причина Продразвёрстка Диктатура РКП(б) Хлебная монополия Итог Жестокое подавление восстания Противники Distintivo CEP.svg  Зелёные повстанцы Зелёные повстанцы Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика  РСФСР РСФСРКомандующие Distintivo CEP.svg  А. С. Коротков † А. С. Коротков †Distintivo CEP.svg  В. И. Желтовский † В. И. Желтовский †Distintivo CEP.svg  С. И. Данилов С. И. ДаниловDistintivo CEP.svg  В. А. Родин † В. А. Родин †Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика  И. Н. Смирнов И. Н. СмирновРоссийская Советская Федеративная Социалистическая Республика  В. И. Шорин В. И. ШоринРоссийская Советская Федеративная Социалистическая Республика  И. П. Павлуновский И. П. ПавлуновскийРоссийская Советская Федеративная Социалистическая Республика  М. В. Васильев М. В. ВасильевСилы сторон Distintivo CEP.svg ок.  100 000 человек Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 100 000 человек Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика  части стрелковых дивизий части стрелковых дивизийРоссийская Советская Федеративная Социалистическая Республика  несколько кавалерийских полков несколько кавалерийских полковРоссийская Советская Федеративная Социалистическая Республика  несколько стрелковых полков несколько стрелковых полковРоссийская Советская Федеративная Социалистическая Республика  4 бронепоезда 4 бронепоездаРоссийская Советская Федеративная Социалистическая Республика  части особого назначения части особого назначенияПотери неизвестно неизвестно Западно-Сибирское восстание 1921—22 гг. — крупнейшее антибольшевистское вооружённое выступление крестьян, казаков, части рабочих и городской интеллигенции в России в начале 20-х гг. XX века. Проходило на территории Западной Сибири и было жестоко подавлено. Содержание 1 Описание событий 1.1 Предпосылки восстания 1.2 Начало восстания 1.3 Идеология повстанцев 1.4 Символика восстания 1.5 Характер боевых действий 1.6 Ликвидация восстания 1.7 Руководители восстания 1.8 Руководители ликвидации восстания 2 Литература 3 Примечания Описание событий Предпосылки восстания Советское руководство проводило политику военного коммунизма. 20 июня 1920 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял постановление «Об изъятии хлебных излишков в Сибири», по которому крестьяне обязаны были сдать все излишки хлеба прошлых лет и одновременно нового урожая. По этому декрету Совнаркома с 20 июня 1920 по 1 марта 1921 года, 6 сибирских губерний (Иркутская, Енисейская, Томская, Омская, Алтайская, Семипалатинская) и Тюменская, входившая в Уральскую обл., должны были сдать 116 млн. пуд. хлеба, что составляло одну треть общегосударственного задания. Крестьяне обязывались сдать зерно, мясо (на Сибирь было наложено 6 270 000 пудов мяса), масло, яйца, картофель, овощи, кожи, шерсть, табак, рога, копыта и многое другое. Всего на них распространялось 37 разверсток. Кроме того, все трудовое население с 18 до 50 лет должно было исполнять различные повинности: рубить и вывозить лес, поставлять подводы и т.д. За уклонение предусматривались строгие меры наказания вплоть до ареста и отправки на принудительные работы. К началу 1921-го года крестьянские восстания охватили практически всю Советскую Россию. Крестьяне требовали прекращения хлебной монополии и ликвидации диктатуры РКП(б). Зимой 1921 года восстала и Западная Сибирь. Введенные с конца августа 1920 года в Тюменской губернии многочисленные разверстки были непосильны для крестьян Ишимского уезда, тем более, что в 1920 году этот регион постиг сильный неурожай. Однако местное партийное и советское руководство, изымая в ряде мест даже продовольственный хлеб и семена, осуществляло беспрецедентное насилие по отношению к крестьянству [1]. Ввиду плохих погодных условий — проливные дожди привели к сильной распутице, что осложнило работы по изъятию хлеба и транспортировке его к железнодорожным станциям, — выполнить задания по продразверстке не удалось. Поэтому основная тяжесть её пришлась на ноябрь 1920 — январь 1921 годов. Курс на скорейшее выполнение плана привел к дальнейшим злоупотреблениям и бесхозяйственности. По нераспорядительности властей гнил собранный в общественных амбарах хлеб, погибали от холода овцы, остриженные для выполнения плана шерстяной разверстки, шло уничтожение крупного рогатого скота. Планы хлебной разверстки в Тюменской губернии был выполнен на 102% и составил 6,6 млн. пудов. На 100% выполнил разверстку Курганский уезд. Омская губерния не выполнила задание, собрав лишь 48% от плана. Тобольско-Тюменская газета «Известия» в те дни сообщала: «…В Омском, Тюкалинском, Ишимском, Калачинском, Татарском и Славгородском уездах открыто 50 ссыпных пунктов, ссыпано 2 958 769 пудов! Сдано губпродкому 1 461 686 пудов! Осталось на ссыпных пунктах более миллиона пудов.» В результате, в ноябре 1920 — январе 1921 г. восстания произошли в Безруковской, Бердюжской, Больше-Сорокинской, Голышмановской, Дубынской, Ларихинской, Пегановской, Уктузской волостях Ишимского уезда, Юргинской волости Ялуторовского уезда, Любинской волости Тюкалинского уезда, трижды (в августе, ноябре и декабре 1920 г.) возникали во Всесвятском районе Петропавловского уезда. С помощью вооруженной силы власти легко расправлялись с недовольными. На основе решений VIII съезда Советов, принятых в декабре 1920 года, шла подготовка к проведению семенной разверстки. «Для сохранения семенных материалов и предоставления возможности обсеменения полей, - писала газета «Известия», орган Тюменско-Тобольского комитета Р.К.П., в одном из своих январских номеров 1921 года, — Советская губернская власть приказывает: весь семенной материал, находящийся в отдельных хозяйствах, подлежит изъятию, ссыпке-складке в общественные амбары-хранилища, для чего производится разверстка по уездам, селам и отдельным хозяйствам.» Одной из главных причин, вызвавших восстание, является продовольственная разверстка, а шире — внутренняя политика «военного коммунизма». Принудительное изъятие хлеба производилось в интересах городского населения и большой армии, и крестьянам представлялось грабежом. Крестьянам не разъясняли, зачем у них «отбирают» хлеб и скот. У крестьян постоянно на глазах были лишь продовольственные отряды. Продразвёрстка ставила сельское население перед угрозой голода. 27 сентября 1920 года найден убитым в районе Тушнолобово член Челноковской волячейки, член РКП(б) с 1917 г. Иван Платонович Щербаков. Его убийство послужило одним из заметных толчков к ужесточению мер Ишимской властью. Похоронен в центре Челноково рядом с волостной приходской церковью как почётный гражданин, пользовавшийся широким уважением местных жителей. При похоронах проходил типичный для тех лет «митинг». А 14 декабря 1920 года сожжен Челноковский волисполком. И с этого момента в Ишимское отделение милиции начали прибывать массы арестованных (до нескольких десятков за день) со всего уезда. Начало восстания Собрание женщин Пегановской волости Ишимского уезда, состоявшееся 31 декабря 1920 г., в ответ на «ударное» выполнение продразверстки (изъятие продовольственного и семенного хлеба), произвол со стороны продовольственных комиссаров постановило такие действия считать незаконными, арестовать продработников Слухина, Максимука, а также милиционеров Журавлева и Кухтина. Продовольственный отряд в числе 9 человек женщины обезоружили, решив отправить его обратно в г. Ишим после окончания собрания. Кроме того, женщины обратились с просьбой к начальнику милиции 4-го участка Ишимского уезда прибыть в село Пеганово для расследования незаконных действий указанных лиц. 27 января 1921 года начались волнения в Омутинской волости Ялуторовского уезда. 31 января 1921 года произошли столкновения крестьян с продотрядами в селах Челноковском и Чуртанском, на севере Ишимского уезда. В селе Челноковском в ответ на попытку толпы помешать вывозу семенного зерна красноармейцы открыли огонь. Двое недовольных были убиты и двое ранены. Однако, в отличие от прежних столкновений, крестьяне не уступили насилию, а, вооружившись кольями, вилами, охотничьими ружьями, вступили в бой и изгнали продработников. К восставшим присоединились жители Челноковской, Чуртанской, Викуловской, Готопутовской и других волостей. В течение 3-х дней восстание охватило весь север Ишимского уезда и перекинулось на Ялуторовский. К 4 февраля восстание охватило Ингалинскую, Петропавловскую и Слободо-Бешкильскую волости Ялуторовского уезда. С 31 января по 2 февраля 1921 года длились волнения в Нердинской волости Тюменского уезда. 3 февраля Тобольский уездный военкомат уже располагал сведениями о восстании в Токуйской и Тукузской волостях, а на следующий день мятеж произошел в Малиновской волости. Тогда же восстало население Кайлинской, Слободчиковской и Тавинской волостей Тарского уезда, к которым вскоре присоединились жители еще ряда волостей. 5 февраля повстанцы имелись в Пановской волости Тюкалинского уезда. 6 февраля Полномочный председатель ВЧК по Сибири И. П. Павлуновский телеграфировал в президиум ВЧК о том, что в Омской губернии — в Тарском и Тюкалинском уездах вспыхнуло восстание. Повстанцы вооружены достаточным количеством пулеметов и винтовок, руководит ими полковник Левицкий. 7 февраля в Тобольско-Тарском районе, юго-восточнее Тобольска, вспыхнуло восстание, повстанцами были заняты д. Черная, Токуйское, Загваздинское. В районе Тевриз-Устьишимская также вспыхнуло восстание. 8 февраля были волнения в Караульноярской волости Тюменского уезда. В тот же день восстание охватило несколько волостей Петуховского района, находившихся в прямо противоположной, юго-западной части Ишимского уезда. 10 февраля из Тюкалинска завполитбюро Розанов информировал П. В. Гузакова, председателя Омской губчека « Цитата:

11 февраля Оперсводка из Петропавловска - «… Цитата:

13 февраля завполитбюро Тары Злокозов информировал П. В. Гузакова: «… Цитата:

Цитата:

Цитата:

Начавшись 31 января 1921 г. в северо-восточном районе Ишимского уезда Тюменской губернии, восстание в короткий срок охватило большинство волостей Берёзовского, Ишимского, Сургутского, Тобольского, Туринского, Тюменского и Ялуторовского уездов Тюменской губернии, Тарского, Тюкалинского, Петропавловского и Кокчетавского уездов Омской губернии, Курганского уезда Челябинской губернии, Атбасарском и Акмолинском уездах Омской губернии, восточные районы Камышловского и Шадринского уездов Екатеринбургской губернии. Весной 1921 г. повстанческие отряды оперировали на огромной территории от Обдорска (ныне — Салехард) на севере до Каркаралинска на юге, от станции Тугулым на западе до Сургута на востоке. Численность повстанцев к апрелю превысила 100 тыс. человек. Несмотря на ярко выраженную ожесточенность, повстанческое движение носило очаговый характер. Крестьянство не поголовно присоединялось к мятежникам, что отнюдь не определялось только его социально-имущественным положением (в частности, на стороне мятежников так или иначе оказалась и сельская беднота). Организаторам повстанческого движения пришлось прибегать к насильственным мобилизациям мужского населения в возрасте от 18 до 35 (45) лет, в случае надобности не останавливаясь перед репрессиями. Часть крестьян просто не желала воевать, а если и воевала, то на ограниченной территории, при этом во многих деревнях формировались и собственные добровольческие отряды, прежде всего, из наиболее пострадавших от Советской власти. Социальный состав повстанческого движения был достаточно пестрым: в основном середняки, зажиточные крестьяне, часть бедноты, бывшие военные специалисты, перебежавшие или сдавшиеся в плен красноармейцы (так, в бою в районе села Беловского, пулеметчиками у повстанцев являлись сдавшиеся красноармейцы 233-го полка), а также уголовники. Отмечались и случаи участия в рядах мятежников представителей милиции (например, на стороне повстанцев оказались милиционеры Озернинской волости — Голованов и Викуловской волости — Григорьев). Мемуаристы и историки по-разному определяли количество участников Западно-Сибирского мятежа. В литературе можно встретить цифры от 30 до 150 тыс. человек. Ишимская парторганизация во время восстания понесла большие, по архивным данным, потери: в именном списке коммунистов Ишимской организации РКП(б) на 20 апреля 1921 года насчитывалось 406 человек, убитых и без вести пропавших во время восстания. Восстание приобрело огромный размах. В феврале 1921 г. повстанцы на три недели парализовали движение по обеим линиям Транссибирской железнодорожной магистрали, а затем захватили города Петропавловск — 14 февраля, Тобольск — 21 февраля, Кокчетав — 21 февраля, Сургут — 10 марта, Березов — 21 марта, Обдорск — 1 апреля и Каркаралинск — 5 апреля, вели бои за Ишим (несколько раз переходивший из рук в руки), угрожали Кургану и Ялуторовску. Боевые действия, которые велись в феврале — апреле 1921 г. на охваченной этим восстанием территории, по масштабам и военно-политическим результатам сравнимы с крупными армейскими операциями времен гражданской войны. Идеология повстанцев Первичной и основной характеристикой Западно-Сибирского восстания была его антикоммунистическая направленность. Требования повстанцев наиболее полно отражал лозунг «За советы без коммунистов», также они добивались свободы слова, собраний и союзов, обеспечения свободы торговли, права свободно распоряжаться своей землёй и продуктами своего труда, то есть ликвидации хлебной монополии. В воззвании Тобольского штаба повстанцев ко всем жителям Сибири 25 марта 1921 г. объявлялось: Цитата: