|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.chaskor.ru/article/son_o_gamlete_27807

Дмитрий Степанов среда, 23 апреля 2014 года, 08.00 03.05.2014, 18:43 Сон о Гамлете 450 лет назад, 23 апреля 1564 года, родился, а 23 апреля 1616 года умер Уильям Шекспир  //gamutplays.org Особо близки духу «Гамлета» те эпохи, которые созвучны отраженному в пьесе временному надлому, скажем, наше время. Все мы – заревное поколение. Появившиеся на свет в одну эпоху, вступившие в жизнь – в другую, мы видим мир в зыбком неясном свете. Былые истины и ценности кажутся нам изменчивыми и неустойчивыми. Многие из них для нас – лишь «words, words, words». Размышляя над «Гамлетом» Шекспира, Александр Аникст отмечал: «Все действие трагедии проходит под знаком тайн. Тайно был убит прежний король, тайно выслеживает Гамлет убийцу, тайно готовит Клавдий расправу над Гамлетом, тайно сговаривается он с Лаэртом. Тайны, тайны, тайны!» Таинственны мотивы поведения Гамлета, загадочен язык трагедии, удивительно ее восприятие в продолжение веков. Действительно, трагедия тайн. «Таинственное постигается не отгадыванием, – утверждал юный Лев Выготский, – а ощущением, переживанием таинственного». Поэтому, всякое восприятие «Гамлета», по его мнению, должно быть переживанием таинственности, иррациональности трагедии, сновидением о Гамлете. Я никогда не понимал этого вековечного упрека Шекспиру в бездеятельности Гамлета. Все действие трагедии обращается вокруг датского принца, подобно тому, как мироздание вращается вокруг неведомого Демиурга (не случайно юный Выготский экстатически сравнивал «Гамлет» с «мифом, как религиозной (по категории гносеологии) истиной, раскрытой в художественном произведении (трагедии)»). Прямо или косвенно именно Гамлет решает судьбы действующих персонажей пьесы, включая и свою собственную судьбу (ведь он предчувствует свою смерть перед поединком с Лаэртом; он может отказаться от схватки, но не делает этого). И тем не менее с разных сторон неоднократно раздавались голоса о слабости и беспомощности Гамлета, на которого была возложена якобы столь непосильная ноша. Удручающее поведение принца доводило некоторых читателей трагедии до отчаянного отрицания самого смысла пьесы. «Признать Гамлета за вершину человеческого духа, – восклицал Фридрих Ницше, – это я назову скромным суждением и о духе, и о вершинах. Прежде всего это неудавшееся произведение: автор его признался бы мне в этом со смехом, если бы я ему сказал об этом в лицо». Кому принадлежат эти слова? Человеку, чьи кричащие суждения о «переоценке всех ценностей» являются, по сути, теми же гамлетовскими монологами, звучащими в полном одиночестве на ином историческом фоне. А это роковое «to be, or not to be»[1] в зрелые годы возгоралось перед глазами Ницше всякий раз, когда он оставался наедине с самим собой. Его письма полны соответствующих признаний: «Существование стало для меня мучительным бременем, и я давно покончил бы с ним, если бы терзающий меня недуг и необходимость ограничивать себя решительно во всем не давали мне материала для самых поучительных экспериментов и наблюдений над сферою нашего духа и нравственности»… «Лекции о Шекспире» Уистена Хью Одена, составившие превосходно оформленный и изданный том, были прочитаны поэтом в нью-йоркской Новой школе социальных наук при большом стечении народа в 1946/1947 году. Все пьесы Шекспира расположены здесь в порядке написания, так что выходит вполне себе биография, рассмотренная через произведения. Для Одена нет сомнений в том, что Шекспир существовал, пьесы разбираются насквозь, с постоянными, можно сказать, интерактивными отсылками. «Гамлет» как неудача Видимо, каждому художнику его боль кажется такой особенной («so particular»[2]), исключительной и необычной. И лучший способ выразить эту особость – сравнить ее со страданием датского принца – что само по себе весьма характерно. Но дело даже не в этом. Тот, кто утверждает, будто Гамлет слаб, лишен воли и сломлен, сам ведом Гамлетом. Не действие пьесы, а слова самого Гамлета изображают его «тупым и вялодушным дурнем». А кроме того, Ницше, как и другие слепые пилигримы Эльсинора, был слишком увлечен фабулой трагедии, но «Гамлет» – нечто большее, чем просто трагедия мести. В сущности, «Гамлет» - такая же трагедия мести, как «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» - рыцарский роман. Сам Шекспир, обратившись к истории датского принца, возможно, первоначально полагал создать классическую трагедию мести. Но что-то сломало его замысел, что-то сломало саму трагедию, заставляя одних видеть в ней «трагедию трагедий», образец выражения надтрагического, а других – лишь художественную неудачу Шекспира. Это что-то – гений Шекспира – самовластно вторглось в действие пьесы гамлетовскими монологами. Именно монологи Гамлета сделали из типичной трагедии мести – а таких трагедий во времена Шекспира было предостаточно, некоторые из них наделялись незаурядным философским смыслом, как например «Трагедия атеиста, или Месть честного человека» Сирила Тернера, но ни одна из них не прозвучала так, как прозвучал «Гамлет» Шекспира, – трагедию эпохи. «The time is out of joint…»[3] «Век вывихнулся…» Время было надломлено. И линия надлома прошла по душе Гамлета, по его «prophetic soul»[4]. В этом – вся трагедия. Она посвящена не мести датского принца, вся она пронизана шекспировским осмыслением эпохального излома, осмыслением «drossy age»[5], блистательной елизаветинской эпохи, лучшую характеристику которой дала сама Елизавета своим небезызвестным высказыванием: «Pauper ubique jacet!»[6] Гамлет – с этими бедняками. «Beggar that I am…»[7] – говорит он о себе. «He’s loved of the distracted multitude…»[8] – говорит о нем Клавдий. Боль Гамлета позволяет ему познать боль самой эпохи, скрепить надлом времени собственным нервом, выразив эту боль в своем Слове, в своем Искусстве. «Принц датский отнюдь не бунтарь, – отмечал А. Аникст. – Он, можно сказать, «государственник». Его задача мести усложнена также и тем, что, борясь против тирана и узурпатора, он должен совершить то же, что сделал Клавдий, – убить короля. Гамлет имеет на это моральное право, но… Почему же Гамлет не поднимает восстания против Клавдия? – задавался вопросом исследователь и тут же давал сногсшибательный ответ. – Да потому, что при всем сочувствии бедствиям простых людей Гамлету совершенно чужда мысль о привлечении народа к участию в делах государства». Гамлет действительно не бунтарь. Он – художник, поэт с пророческой душой. Его судьба – это не «трагедия мстителя», это «и жизнь, и скорбь, и смерть пророка». Его оружие – не «rapier and dagger»[9], а «words, words, words»[10]. По сути, Гамлет – это Шекспир (забавно видеть, как Александр Аникст разделяет Гамлета и Шекспира, приводя значимые на его взгляд отличия в их судьбах). Они настолько тесно связаны друг с другом через все те же «слова, слова, слова», что уже не знаешь наверняка, то ли Гамлет был одной из масок Шекспира, то ли Шекспир был одной из масок Гамлета. В «Гамлете» одновременно звучат две эпохи, два мира – отсюда тот трагический диссонанс, который придает пьесе всю ее загадочность и непостижимость с одной стороны и впечатление незавершенности и даже художественной неудачи – с другой. Этот трагический диссонанс выражается художником, как правило, бессознательно или, как сказал бы Александр Блок, стихийно, иногда просто вопреки его воле (так помимо воли Сервантеса он прозвучал в его «Дон-Кихоте» ). Трагический диссонанс – не просто слепок времени, а выражение временного надлома, выражение смены эпох. А потому он придает произведению – будь то «Царь Эдип» Софокла, «Гамлет» Шекспира или «Двенадцать» Блока – особое звучание, наделяет его потенциями незавершенности и возможности быть всем. Весь Шекспир в одном обзоре. Он есть везде. И всегда. В крупных театрах, в антрепризе. Традиционный и осовремененный. Шекспир если и не наше всё, то весьма многое. И для творцов, и для зрителей. О свойствах страсти Поэтому у каждого поколения есть свой «Гамлет». Каждое новое поколение борется с этим извечным «This must be so»[11] и по-своему переживает трагедию датского принца. Но особо близки духу «Гамлета» те эпохи, которые созвучны отраженному в пьесе временному надлому, скажем, наше время. Достаточно открыть текст трагедии, погрузиться в монологи Гамлета, чтобы понять, как мало изменился человек за прошедшие четыре века. Наше время вполне может быть описано цитатами из «Гамлета» , это действительно время Гамлета, надломленная эпоха, время утренней зари. «Есть в ежедневном замыкающемся кругу времени, – описывал Лев Выготский свое сновидение о Гамлете, – в бесконечной цепи светлых и темных часов – один, самый смутный и неопределенный, неуловимая грань ночи и дня. Перед самым рассветом есть час, когда пришло уже утро, но еще ночь. Нет ничего таинственнее и непонятнее, загадочнее и темнее этого странного перехода ночи в день. Пришло утро – но еще ночь: утро как бы погружено в разлитую кругом ночь, как бы плавает в ночи. В этот час, который длится, может быть, всего лишь ничтожнейшую долю секунды, все – все предметы и лица – имеет как бы два различных существования или одно раздвоенное бытие, ночное и дневное, в утре и в ночи. В этот час время становится зыбким и как бы представляет собой трясину, грозящую провалом. Ненадежный покров времени как бы расползается по нитям, разлезается. Невыразимость скорбной и необычной таинственности этого часа пугает. Все, как и утро, погружено в ночь, которая выступает и обозначается за каждой полосой полусвета. В этот час, когда все зыбко, неясно и неустойчиво, нет теней в обычном смысле этого слова: темных отражений освещенных предметов, отбрасываемых на землю. Но все представляется как бы тенью, все имеет свою ночную сторону. Это – самый скорбный и мистический час; час провала времени, раздирания его ненадежного покрова; час обнажения ночной бездны, над которой вознесся дневной мир; час – ночи и дня». Все мы – заревное поколение. Появившиеся на свет в одну эпоху, вступившие в жизнь – в другую, мы видим мир в зыбком неясном свете. Былые истины и ценности кажутся нам изменчивыми и неустойчивыми. Многие из них для нас – лишь «words, words, words». Одни из нас все еще пребывают во власти ночных видений. В заревном свете они грезят сумерками, сумеречными истинами – впрочем, какие это истины? скорее сновидения – Зигмунда Фрейда и Карла Юнга, Клода Леви-Строса и Мишеля Фуко, Жана Бодрийяра и Жиля Делеза, Станислава Грофа и Чарльза Тарта. Завороженные, они искренне убеждены, что эти истины открывают перед ними новые горизонты, позволяют им уйти из затхлого воздуха марксистско-дарвиновских идей. Но что это за ночные горизонты и куда они стремятся уйти из этого воздуха – то неизвестно им самим. Другие, напротив, не доверяют заревным видениям. Они пытаются рассеять их ритуальными осмеянием и цинизмом (тоже гамлетовскими), а также заговорить их магическими именами – такими, например, как «новый реализм», – наивно полагая, что эти имена – все те же «words, words, words» – сделают их мир более устойчивым, более реальным. Далекие горизонты и недосягаемые горные вершины скрыты от них во мраке, и они не желают всматриваться в него. Поэтому, они могут себе позволить высказывания, подобные следующему: « … есть реалист Достоевский, но также и нет никакого Достоевского. Ведь если начать здраво править его тексты – ничего не останется…» Впору бы воскликнуть: какая несусветная чушь! Но нет. Это всего лишь особенность заревного мировидения. В зыбком заревном свете тоскующие по реальности – безумно парадоксальная тоска! «there is something in this more than natural, if philosophy could find it out»[12] – видят лишь самих себя. Но и себе они кажутся лишь темными силуэтами. Потому что «пришло утро – но еще ночь». Время сновидений. Примечания (пер. с англ. М. Л. Лозинского) 1. «быть или не быть». 2. «столь необычный». 3. «Век расшатался…» 4. «пророческая душа». 5. «пустой век». 6. Лат. «Бедняки валяются повсюду!» 7. «Такой нищий, как я…» 8. «К нему пристрастна буйная толпа…» 9. «рапира и кинжал». 10. «слова, слова, слова». 11. «Так должно быть». 12. «в этом есть нечто сверхъестественное, если бы только философия могла доискаться». Содержание темы: 01 страница #01. Частный корреспондент. Уильям Шекспир #02. Карен Степанян. Шекспир, Бахтин и Достоевский #03. Ирина Баранчеева. Шекспир был итальянцем? #04. Историческая правда. 23 Апреля 1564 - родился Уильям Шекспир, английский драматург и поэт #05. Игорь Буккер. Кровать и выплеснутая страсть Шекспира #06. Игорь Буккер. Уильям Шекспир - ростовщик или бизнесмен #07. Игорь Буккер. Шекспир: облик по останкам и артефактам #08. Максим Руссо. Взглянуть на Шекспира #09. Filosof.at.ua. Уильям Шекспир #10. Аргументы и Факты. «Наши сомнения – это наши предатели» 02 страница #11. Megabook. Уильям Шекспир #12. Megabook. Содержание #13. И.О. Шайтанов. Появление нового драматурга #14. И.О. Шайтанов. Расцвет творчества #15. И.О. Шайтанов. Хроники и комедии #16. И.О. Шайтанов. Сонеты #17. И.О. Шайтанов. Трагедии #18. И.О. Шайтанов. «Шекспировский вопрос» #19. И.О. Шайтанов. Шекспир Уильям (портрет) #20. И.О. Шайтанов. Дом Шекспира в Стратфорде 03 страница #21. И.О. Шайтанов. Спектакль в театре «Глобус». Лондон #22. И.О. Шайтанов. Офелия #23. Megabook. Дополнительная литература #24. Megabook. Сочинения #25. Megabook. Смотри также #26. Megabook. Исследователи творчества Шекспира #27. Megabook. Переводчики Шекспира #28. Megabook. Шекспир на театральной сцене #29. Megabook. Шекспир на киноэкране #30. Megabook. Шекспир и музыка Последний раз редактировалось Chugunka; 24.06.2025 в 16:07. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-04...stepanyan.html

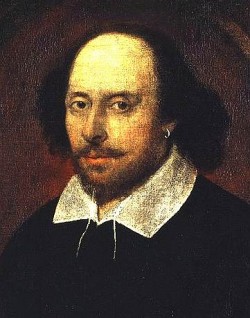

21.04.2016 00:01:00 К 400-летию со дня смерти «поэта отчаяния» Автор: – доктор филологических наук, вице-президент российского Общества Достоевского. Представляем фрагменты из будущей книги достоевиста Карена Степаняна "Шекспир, Бахтин и Достоевский: герои и авторы в большом времени".  Единственное известное достоверное изображение Шекспира. Мартин Друшаут. Уильям Шекспир. Гравюра из посмертного «Первого фолио». 1623 Принято считать, что Шекспир был, во всяком случае, в своих созданиях индифферентен по отношению к религиозному и идеологическому противостоянию своей эпохи. Автор глубокого исследования, посвященного идейному содержанию шекспировского творчества «Шекспир как мыслитель», Энтони Натолл даже утверждает, что для Шекспира будто не существует различия между католицизмом и протестантизмом, он писал так, будто Реформация вовсе и не произошла «и все мы остаемся друзьями». Вряд ли такое было возможно. Да, в пьесах Шекспира нет явно выраженной позиции автора по отношению к основному духовному противостоянию, определявшему жизнь европейских народов в XVI–XVII веках. Но это не означает его глухоту или безразличие: их и нет, если взглянуть глубже. Да и не могло быть иначе. В 1534 году был принят «Акт о супрематии», провозгласивший Генриха VIII (отца царствовавшей при Шекспире Елизаветы I) верховным главой Церкви Англии и ее протектором. Отныне власть папы упразднялась в пределах английского королевства, а все присущие ей титулы, почести, достоинства, привилегии, юрисдикция и доходы переходили к английскому королю. Начиная с этого разрыва с Римским папой Англию на протяжении более полувека буквально сотрясало религиозное противостояние между имевшим, казалось, незыблемую 12-вековую опору в сознании людей католицизмом, особой организацией западноевропейского мира во главе с духовным вождем в Риме (Англия стала первым государством, вышедшим из состава Священной Римской империи, и новой, независимой Церковью (впоследствии названной англиканской). Это противостояние на любом уровне общества, от высшей власти (к примеру, Генрих VIII и его любимый канцлер Томас Мор, за отказ признать короля главой Церкви заплативший жизнью) до рядовой семьи, оборачивалось враждой между родными братьями, родителями и детьми, кровавыми конфликтами, уносившими жизнь и ломавшими судьбу десятков тысяч людей и в царствование Генриха VIII, и в годы правления его детей, Эдуарда VI и Марии Тюдор, и в первую половину царствования Елизаветы I. Но главное потрясение происходило в сознании людей. Конечно, авторитет римских понтификов резко пошатнулся в ту эпоху (Реформация возникла не случайно), но он все же был освящен веками существовавшим убеждением, что именно Римский епископ облечен от самого Христа властью «связывать и развязывать», ему и рукоположенным им иереям во всех народах и странах дано право разрешать все дела, касающиеся совести человека. И вот теперь эта власть передается светскому лицу, присвоившему ее себе самостоятельно, разоряющему монастыри, изменяющему церковные догматы. В 1570 году Римский папа Пий V отлучил тогдашнюю главу англиканской церкви, Елизавету I, от Вселенской католической церкви, а в 1580 году папа Григорий XIII заявил, что убийство английской королевы не было бы грехом. В то же время сама Елизавета носила медальон с белым пеликаном: эта птица всегда была символом Христа, ибо, по преданию, накормила однажды своих голодных птенцов кусками своей плоти, портрет изображал ее с сияющим нимбом вокруг головы, сторонниками Реформации она была провозглашена протестантским папой. Надо было быть слепым и глухим солипсистом, чтобы не откликнуться на все это. И вот одним из таких откликов и явился образ Гамлета, как и других центральных героев Шекспира, берущих на себя функции Провидения. При этом сама королева Елизавета в зрелый период своего правления старалась не разжигать в стране особо яростных конфликтов между протестантами и католиками, объясняя это так: «Я не хочу отворять окна в человеческие души». За нее эти окна открывал в строках своих творений ее гениальный современник Уильям Шекспир.  Гамлет – участник апокалиптического сна Раскольникова. Джон Генри Фузели. Гертруда, Гамлет и Призрак отца Гамлета. 1785. Фонд Маньяни-Рокко, коммуна Траверсетоло *** Интересно, что сразу после Второй мировой войны, когда Европа начала отходить от морока обаяния сильными личностями (Гитлером, Франко, Салазаром, Сталиным, Муссолини), англо-американский поэт Уистен Хью Оден в своих знаменитых «Лекциях о Шекспире» назвал «Гамлета» пьесой с вакантной главной ролью. И аргументировал это так: «Гамлет совершенно поглощен собой, интерес к собственной персоне не покидает его до конца. … Ему чуждо само понятие смысла существования. Гамлету недостает веры в бога и в самого себя. Следовательно, он вынужден определять свое бытие в категории других людей, то есть: я тот человек, чья мать вышла за его дядю, который убил его отца. …Сложность роли Гамлета в том, что он актер, а играть самого себя невозможно. Самим собой можно только быть». Но быть можно только в ответственном и реальном взаимодействии с другими, с ближними и дальними, с миром. Когда слышишь только самого себя, сам превращаешься в пустоту (куда быстро вселяются бесы), теряешь личность. Однако вся трагедия «Гамлет» представляет собой фактически монолог главного героя, все другие действующие лица предстают в его восприятии. Это нельзя объяснить только спецификой драматургического искусства. Как точно замечает герой романа Айрис Мэрдок «Черный принц» Брэдли Пирсон: «Гамлет» – это слова, и Гамлет – это слова. Он остроумен, как Иисус Христос, но Христос говорит, а Гамлет – сама речь». Христос личностью удостоверяет свои слова, за словами Гамлета каждый волен помещать самостоятельно изобретенную личность (отсюда количество трактовок этой трагедии, почти равное числу читателей ее). Гамлет и после смерти хочет остаться в памяти людей своими словами (его предсмертная просьба к Горацио). В определенной степени все то же относится и к Раскольникову: несмотря на то, что повествование ведется «от автора», мы почти все время видим мир в восприятии самого Раскольникова, большей частью настроенного на оправдание себя и обличение окружающих. И хотя, казалось бы, пропасть лежит между такими героями, как Гамлет и Раскольников, забившимся в свою щель «подпольным», классическая формула, выражающая «подпольное» мировидение, «Я-то один, а они-то все!» приложима и к ним. И Раскольников, и Гамлет внешне вроде бы лишены своекорыстия, они готовы существовать «на аршине пространства» и «в своей скорлупе», как черепаха (Раскольников), в «ореховой скорлупе» (Гамлет), но, по сути дела, амбиции их простираются на переделку всего мира (во всяком случае, его нравственного основания) по собственному разумению. Можно, конечно, сказать, что Гамлет стремится восстановить традиционные основы мира (разрушенные, по его мнению, всеми окружающими его людьми), а Раскольников, напротив, стремится «сломать все», разрушить «закон отцов», установить новый порядок вещей. Но на самом деле тот и другой убеждены, что они знают, где истина и в чем состоит справедливость; оба они при этом предоставляют себе право распоряжаться волей и правами (вплоть до права на жизнь!) других людей. Это снимает различие между ними и делает их обоих «участниками» апокалиптического сна Раскольникова на каторге («всякий думал, что в нем в одном и заключается истина»). Как известно, последние слова Гамлета перед смертью – «The rest is silence». Андрей Горбунов отметил, что это может быть цитатой из английского перевода 115-го псалма, но не проанализировал эту аллюзию. Вот как звучат последние строки (17–18) 115-го псалма в Библии короля Иакова (King James Version): «The dead praise not the LORD, neither any that go down into silence. But we will bless the LORD from this time forth and for evermore. Praise the LORD». В русском синодальном переводе это последние стихи (25–26) 113-го псалма: «Не мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу; но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя». В переписке с автором этой книги Татьяна Ковалевская высказала предположение, что если тут у Шекспира аллюзия именно на 115-й псалом, это может означать, что Гамлет отнесен к тем, кто, нисходя в могилу, не стал благословлять Господа. *** В комедии «Как вам это понравится» меланхолик (а прежде развратник) Жак говорит: «Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры, У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль», и далее перечисляются эти роли: младенец, школьник, любовник, солдат, судья, тощий Панталеоне, старик. Это достаточно распространенное и даже превратившееся в общее место в ренессансную эпоху утверждение часто принимают и за кредо самого Шекспира, но разве у него действуют такие безличные фигурки в качестве персонажей, а Бог выступает как кукловод? (Кстати, у Достоевского это аукается в тираде Великого инквизитора о «слабосильных существах», «созданных в насмешку», в насмешку для Демиурга, естественно. Этому знаменитому пассажу из поэмы Ивана Карамазова почти в точности соответствуют и слова Глостера в «Короле Лире»: «Мы для богов – что для мальчишек мухи: нас мучить – им забава»; перевод Б. Пастернака.) Но основной пафос и у Шекспира, и у Достоевского в отрицании такого взгляда на мир, ибо в центре внимания у них индивидуальный, свободный в своем выборе человек, сердце которого – поле битвы дьявола с Богом, в каждом случае особой. И от результата каждой такой битвы зависит судьба мироздания. Гегель писал, что разложение античной классики началось, когда субъект стал притязать на свободу не только в государстве, но и в своем стремлении «порождать добро и зло из самого себя и собственными силами добиться их признания». Вот это стремление порождать добро и зло «из самого себя», то есть руководствуясь исключительно собственными критериями, и составляет сущность трагедии героев-идеологов Шекспира и Достоевского. Спасены оказываются лишь те, кто в результате сумел отыскать реальное, а не «чертово добро и зло» (по выражению Ивана Карамазова; вспомним тут и встречу Макбета с ведьмами). Шекспир и Достоевский создали, по существу, нового героя трагедии – рефлектирующего героя, и притом такого, чье главное героическое действие – его рефлексия. «Душа каждого принадлежит ему самому», – говорит Генрих V в одноименной драме; «И если победить добро не сможет, то скоро смерть, как червь, растенье сгложет» – это уже метафора из «Ромео и Джульетты» (перевод Т. Щепкиной-Куперник). Блестящий анализ мучительного противодействия узнаванию правды о себе у двух Иванов, героя шекспировской хроники «Король Иоанн» и Ивана Карамазова проводит американский достоевист Роберт Джексон в небольшой работе «Двусмысленное утверждение: ранний Шекспир и поздний Достоевский, два Ивана». Король Иоанн настойчиво пытается убедить себя и своего вассала Хьюберта, что в предполагаемом убийстве его юного племянника Артура, реального претендента на трон, виновато не его, Иоанна, скрытое желание, а готовность их осуществить со стороны Хьюберта. Так же ведет себя и Иван Карамазов при встрече со Смердяковым после убийства. Но одновременно, показывает исследователь, и Смердяков стремится переложить вину на Ивана: если б тот не откликнулся на скрытые намеки Смердякова и остался при отце, убийство не случилось бы. Тем самым король Иоанн оказывается и в положении Смердякова… В работе «Автор и герой в эстетической деятельности» Михаил Бахтин писал: «Там, где преодолевается в себе ценностное самодовление бытия-наличности, преодолевается именно то, что закрывало Бога, там, где я абсолютно не совпадаю с самим собою, открывается место для Бога». Таким образом, свойственное героям Шекспира стремление навязать миру свою волю, нарушить иерархию мироздания оборачивается обретением маски, закрывающей лицо человека от Бога и других людей. Макбет соглашается со всеобщей масочностью мира: «Пусть ложь сердец прикроют ложью лица. В этой наиболее кровавой из всех великих трагедий Шекспира мысль о том, что угнездившаяся в сердце ложь (а Достоевский всегда подчеркивал, что «ошибки сердца» много страшнее «ошибок ума», ибо почти не поддаются исцелению) превращает лицо в застывшую маску, повторяется особенно настойчиво. В результате сам Макбет окончательно теряет человеческое лицо («Я как медведь на травле, что привязан к столбу») и приходит к полному отрицанию мира: «Пусть рушится весь мир вослед за мной!» (Вспомним ироничный, но оттого не менее страшный тезис «подпольного человека» Достоевского: «Свету ли (не «миру», как часто цитируют, а именно свету. – К.С.) провалиться или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить!») Собственно, для Макбета весь мир уже давно рухнул, ибо потерял смысл: «Жизнь – это только тень, комедиант, Паясничавший полчаса на сцене; И тут же позабытый; это повесть, Которую пересказал дурак: В ней много слов и страсти, нет лишь смысла» (перевод Ю. Корнеева). В трагедии «Юлий Цезарь» Брут говорит: «Ведь себя мы можем видеть лишь в отражении» в других. Если же мир вокруг воспринимается лишь как враждебный тебе, он становится для тебя фиктивным (что показал Шекспир в «Макбете» и «Гамлете», Достоевский в повести «Двойник» и в «Подростке»). Как точно формулировал Михаил Бахтин, «глазами… фиктивного другого нельзя увидеть своего истинного лика, но лишь свою личину». Личина, маска может быть и не злой, а доброй. В трагедии «Тимон Афинский» изображен вроде бы преисполненным любви ко всем окружающим, который, как и Мышкин, убежден, что все вокруг добрые и прекрасные люди; как и Лев Николаевич, он всем раздает имеющееся у него богатство. Однако после того, как в трудную минуту не нашел помощи у того, кого прежде считал другом, Тимон вмиг превращается в страшного мизантропа, проклинающего всех людей, весь род людской, все живое и природу. В отличие от других героев Шекспира, тоже проходящих путь от добра ко злу, но перед смертью все же раскаивающихся (Отелло, Лир, отчасти Макбет и Гамлет), Тимон так и умирает во зле и отчаянии, подобно Ипполиту Терентьеву в «Идиоте». В чем же причина такого безобразного (или «безобразного») падения? На это ответил в свое время Достоевский: «Отсутствие Бога нельзя заменить любовью к человечеству», потому что такая любовь может при определенных условиях, если нет, скажем, ответа на вопрос «для чего мне любить человечество?» перейти в «ненависть к человечеству». Однако обратного пути, преображения человека не показывает Шекспир, лишь порой упоминая об этом как о происшедшем за сценой. Надежды на такое преображение у Шекспира было мало, о чем свидетельствуют его последние пьесы «Перикл», «Цимбелин», «Зимняя сказка», «Буря». В трех из них мы видим как бы чудо воскрешения мертвой. Но в том-то и дело, что «как бы». В «Перикле» чудо объясняется искусством врачевания, которое помогает уже почти умершую вернуть к жизни, в «Цимбелине» замечательным свойством снадобья, позволяющем человеку, оставаясь живым, какое-то время выглядеть умершим, в «Зимней сказке» оживает погубленная царем Гермиона, но, как выясняется, речь идет лишь о хитрости: верная служанка прятала Гермиону в течение многих лет, а потом вернула ее горевавшему мужу под видом ожившей статуи. Эта последняя сцена очень напоминает сцену возвращения Жучки Колей Красоткиным больному Илюше в «Братьях Карамазовых». Но если в последнем романе Достоевского идея воскресения существует как несомненная данность, утверждаемая главой «Кана Галилейская», речью Алеши у Илюшиного камня в финале, то Шекспир останавливается перед этим упованием, не решаясь художественно принять и воплотить его. Как свидетельствует одна из последних шекспировских пьес «Буря», он отказывается и от волшебных средств искусства, имеющих цель преображение человека. «And my ending is despair» (ждет меня в итоге отчаяние), – такова одна из последних фраз финального монолога автобиографического героя Просперо, с которой Шекспир уходит из творчества и совсем скоро из жизни. «Шекспир – поэт отчаяния», – писал Достоевский. Последний раз редактировалось Chugunka; 26.06.2025 в 12:53. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://www.stoletie.ru/versia/sheksp...jancem_912.htm

Новая версия о происхождении великого поэта и драматурга  14.04.2016 В Италии широко отмечается 400-летие со дня смерти английского поэта и драматурга, и это не случайно. Итальянская тема обширно представлена в творчестве Уильяма Шекспира: действие 15 из 37 его пьес происходит именно на территории Апеннинского полуострова, многие его герои носят итальянские имена, и его драмы и комедии полны примерами из итальянской истории. То, что Италия притягивала воображение писателя, было известно давно. Благодаря своей богатой культуре и необыкновенной природной красоте эта страна была для Шекспира, можно сказать, духовной родиной, а некоторые последние ислледования позволяют предположить, что... не только духовной. О Уильяме Шекспире осталось довольно мало достоверных сведений. Считается, что он родился в Стратфорде-на-Эйвоне в апреле 1564 года и был крещен 26 апреля, хотя по традиции день его рождения отмечается 23 апреля, одновременно с днем его смерти, в праздник св. Георгия. Известно также, что в возрасте 18 лет он женился на Энн Хатауэй, от которой имел троих детей. Позже он уехал в Лондон, где стал актером и написал почти все свои литературные произведения, а затем вновь вернулся в Стратфорд и умер в 1616 году в возрасте 52-х лет. Величие его литературного наследия и одновременно весьма скромное происхождение впоследствии породили множество легенд и предположений. Как мог сын перчаточника из маленького провинциального городка, не получивший хорошего образования, создать выдающиеся шедевры, поражающие богатством языка и глубиной мысли, совершенно невозможные без глубокого знания мировой истории и культуры? Уже в XVIII веке высказывались предположения, что актер Уильям Шекспир, выступавший на сцене лондонского театра «Глобус», и автор «Гамлета» и «Короля Лира», «Ромео и Джульетты» и «Отелло» - это два разных человека. Назывались и претенденты на авторство бессмертных трагедий, которые выбирались из круга самых образованных людей того времени – от философа Фрэнсиса Бэкона до Роджера Меннерса, 5-го графа Ратленда, от кардинала Уолси до поэта и переводчика Кристофера Марло, и даже самой королевы Англии Елизаветы I. На сегодняшний день 60 (!) человек претендуют на авторство произведений Шекспира. Свою лепту в этот длинный и разнообразный список решил внести и преподаватель итальянской литературы, профессор Мартино Йювара, который утверждает, что Уильям Шекспир – это не кто иной, как сицилийский аристократ Микеланджело Флорио Кроллаланца, родившийся также в 1564 году, но не в английском Стратфорде, а в Мессине, в семье врача Джованни Флорио и аристократки Гульельмы Кроллаланца. Профессор Йювара заинтересовался этим особенным персонажем, когда несколько лет назад ему в руки попала книга сицилийских поговорок, составленная в XVI веке Кроллаланца, многие из которых встречаются в «Гамлете». Начав интересоваться биографией Микеланджело Флорио Кроллаланца, итальянский профессор сделал сенсационные открытия. Оказывается, тот еще ребенком изучал латынь, греческий и историю во францисканском монастыре, но когда ему исполнилось 15 лет, семья должна была бежать из Мессины, опасаясь преследований инквизиции, поскольку родители Микеланджело были приверженцами кальвинизма. Вначале семья Флорио Кроллаланца прибыла на север Италии, поселившись в городе Тревизо недалеко от Венеции, во дворце, который носил имя своего прежнего хозяина – Отелло, знатного венецианца, который из ревности убил свою жену. Несколько лет спустя молодой аристократ, обучавшийся в Венеции, Падуе и Мантуе, переехал в Милан и здесь влюбился в юную графиню, которую, как нетрудно предположить, звали Джульетта. Однако история любви двух молодых людей закончилась трагически – девушка была похищена и затем покончила жизнь самоубийством, а Микеланджело Флорио Кроллаланца, несправедливо обвиненный в ее похищении, вынужден был бежать из Италии. Наконец, посетив Данию, Грецию, Испанию и Австрию и завязав дружбу с Джордано Бруно, в 1588 году, в возрасте 24-х лет, он прибывает в Англию и поселяется в Стратфорде у своего дяди с материнской стороны. Стараясь скрыть свою подлинную личность, он англофицирует фамилию (по-английски «Shake-Speare», то есть «потрясающий копьем», то же самое, что по-итальянски «Scrollare-Lancia») и берет имя своего умершего кузена, хотя нельзя исключить, что он лишь изменил на английский лад имя его матери. Версия, скажем прямо, неожиданная и даже несколько ошеломляющая, если подумать о том, что национальный английский гений может оказаться совсем не англичанином. Однако она уже нашла своих сторонников и даже появилась на страницах газеты «The Times». Во-первых, как уже говорилось, Италия постоянно присутствует в литературном творчестве Шекспира. Во-вторых, до сих пор не найдена библиотека писателя, и это многим кажется странным. А что если она была найдена – рассуждает профессор Йювара, – но книги в ней оказались не на английском, а на итальянском языке? В-третьих, не сохранилось рукописей Шекспира, а значит, нельзя отрицать, что его первые произведения могли быть переведены с итальянского языка. Несколько лет назад в Италии была поставлена пьеса «Много шуму из ничего», написанная известным писателем Андреа Камиллери, который вольно переложил знаменитую комедию Шекспира, действие которой, кстати сказать, происходит в Мессине, на сицилийский диалект, предположив, что ее автором является именно «Мессер Микеле Аньоло Флорио Кроллаланца». Но независимо от того, был или нет Шекспир итальянцем, в Италии его имя остается особенно любимым, а описанные им места давно уже живут своей собственной жизнью. Шекспировскую атмосферу можно почувствовать в Венеции в квартале бывшего гетто, где разворачивается действие «Венецианского купца». Здесь сохранились многие синагоги, а узкие улочки и высокие многоэтажные дома переносят во времена Венецианской республики, когда еврейская община в городе быстро росла. Тогда гетто, располагавшееся на острове, было обнесено решетками, его ворота закрывались на ночь, и только Наполеон, оккупировав Венецию в 1796 году, приравнял еврейское население в правах ко всем остальным гражданам и приказал убрать заграждения. В Венеции находится еще один «шекспировский» дом – палаццо Контарини Фазан, выходящий на Большой канал, в котором, по преданию, жила Дездемона перед тем, как стать женой мавра Отелло. Однако самым известным «шекспировским» городом Италии является, без сомнения, Верона, куда ежегодно устремляются тысячи и тысячи туристов, чтобы увидеть «дом Джульетты» на улице Каппелло, а также «дом Ромео» и «могилу вечных возлюбленных» в крипте церкви св. Франциска, неподалеку от которой, в церковном дворе, растет «дерево желаний», хранящее многочисленные записочки с просьбами о помощи в любовных делах... Специально для «Столетия» Последний раз редактировалось Chugunka; 30.04.2025 в 13:07. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/3099/

Считается, что именно в этот день в семье простого ремесленника городка Стратфорд-он-Эйвон родился Уильям Шекспир - классик мировой литературы, великий драматург, человек, определивший развитие мирового искусства. Как сын перчаточника стал самым знаманитым поэтом мира - никому доподлинго неизвестно. О частной жизни Шекспира сохранились весьма обрывочные сведения. К примеру, известно, что Уильям учился в грамматической школе, считавшейся одной из лучших; основными предметами в ней были английский, латинский и древнегреческий языки. В 18 лет он женился на дочери соседа-помещика, которая была старше его на 8 лет, а в семье было трое детей. Около 1587 года Уильям перебрался в Лондон, примерно в 1593 году вступил в театральную труппу Р.Бербеджа, где и начал писать первые исторические пьесы: «Ричард III», «Генрих IV». В 1595–1600 годах Уильямом Шекспиром были написаны «Король Джон», «Ричард II», «Два веронца», «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Венецианский купец».

Последний раз редактировалось Chugunka; 30.04.2025 в 13:07. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/society/family/...re_hathaway-0/

26 апр 2014 в 16:00  Уильям Шекспир, родившийся 450 лет назад, представляет загадку для исследователей его творчества. Авторство всемирно известных пьес приписывают самым разным людям — от философа Фрэнсиса Бэкона до королевы Англии. Слишком мало документов об этом человеке и очень много слухов. Сказанное в полной мере относится и к истории любви и женитьбы Шекспира. Существует не подлежащий сомнению исторический документ — разрешение Шекспиру на вступление в брак, выданное 27 ноября 1582 года в консисторском суде Вустера. Двое поручителей со стороны невесты, соседи и друзья ее покойного отца — Фулк Сэнделс и Джон Ричардсон — отправились за разрешением к тамошнему епископу, в ведении которого находился родной город драматурга Стрэдфорд-на-Эйвоне (Stratford-upon-Avon.). Эти люди подписали обязательство на 40 фунтов, освобождающее епископа от всякой ответственности в случае, если выявятся какие-либо непредвиденные нарушения или препятствия к заключению брака. На другой день была получена лицензия на заключение брака между 18-летним Уильямом Шекспиром и 26-летней Энн Хэтеуэй (Anne Hathaway). Шекспир просил разрешения венчаться без общепринятого трехкратного оглашения в церкви, на что понадобилось бы три недели. Этому есть объяснение. Начиная с 1 декабря по 13 января был период, когда венчания и оглашения откладывались из-за Рождественских праздников. Молодые торопились и не могли ждать полтора месяца. Почему? Спустя полгода, 26 мая 1583 года, в страдфордской церкви крестили их первенца — дочь Сьюзен. Мало того, что шекспироведы не знают был ли это брак по любви или случайная связь зашла настолько далеко, что юноше пришлось взять на себя ответственность за последствия. Судя по записям в церковноприходской книге Стрэдфорда, Шекспир и его избранница были не исключением из венчавшихся, кто ожидал скорого появления ребенка на свет. Самое интересное, в записи о разрешении на брак, сделанной 27 ноября, написано другое имя невесты — Энн Уэтли (Anne Watley) из Тэмпл-Графтона. Больше имя этой девицы(?) из местечка, находящегося километрах в восьми от Стрэдфорда, нигде не встречается. Позже родилась романтическая версия о близких отношениях Уильяма сначала с Энн Хэтеуэй, а потом с ее тезкой Уэтли. Например, в романе Энтони Бёрджесса (Anthony Burgess), названного строкой из 130-го сонета Nothing Like the Sun ("На звезды не похожи"), Энн Уэтли — вторая любовь Шекспира, которая оттолкнула его своим чрезмерным целомудрием и он вернулся в объятия более опытной Энн Хэтеуэй, которая старше своего избранника. Однако исследователи обнаружили, что имела место описка писаря епископской канцелярии. В тот день в суде разбиралось дело некоего Уэтли и его имя крепко запало в голову клерка. Энн Хэтеуэй — дочь Ричарда Хэтеуэя, богатого фермера из соседней деревни Шоттери. Здесь, в трех километрах от Стрэдфорда, у ее покойного папаши было 75 акров земли и сверх того он оставил по завещанию 43 фунта стерлингов наличными. Сумма в те времена немалая. Половины ее хватило бы на постройку хорошего деревянного дома. Впрочем, собственным домом Шекспиры обзаведутся только через 15 лет, в 1597 году. Похоже, Шекспиры и Хэтеуэи дружили семьями и не чурались деловых связей. Отец "эйвонского барда" Джон Шекспир как-то внес залог в поручительство за Хэтэуея, а в другой раз дал денежную гарантию за него, когда тот вел имущественную тяжбу. Можно предположить, что Уильям знал Энн с младых ногтей. Через два года после рождения Сьюзен, жена Шекспира произвела на свет двойню — сына Гамнета и дочь Джудит. В феврале 1585 года их окрестили в честь крестных отца и матери — пекаря Гамнета Сэдлера и его супруги Джудит. В 21 год Уильям стал отцом семейства, а вот жене своей поэт сонетов не посвящал. За исключением, возможно, одного — 145-го. По этой причине его считают самым ранним. Такое стало возможным на основании игры слов: фамилии Hathaway и глагола hate away ("ненавидеть"). Лирическая героиня берет назад слова о ненависти, добавляя: "ненавижу, но не тебя" — I hate not you. За отсутствием фактов, исследователям остаются одни лишь спекуляции и умственные построения. Имя супруги драматурга за все время совместной жизни с Шекспиром будет упомянуто всего лишь один раз. 25 марта 1601 года в завещании пастуха из Шоттери Томаса Уиттингтона, в котором он просит взыскать с Энн Шекспир, жены Уильяма Шекспира, 40 шиллингов долга в пользу бедных. В своем завещании Уильям Шекспир (большую часть своей жизни проживший в Лондоне, вдалеке от семьи) оставил на усмотрение дочери Сьюзен вопрос о том, где будет проживать после его смерти ее мать. Определить место, куда бы вдова могла поставить "вторую по качеству кровать". "Завещаю своей жене вторую по качеству кровать со всеми принадлежностями…", начертано в завещании Шекспира. Добротная кровать с резьбой из хорошего дерева с дорогим прикладом, пологом и постельным бельем, по мнению некоторых специалистов, вполне могла стоить не меньше небольшого домика. Ну, а любовь, если она и была некогда — выплеснулась в художественное творчество. Последний раз редактировалось Chugunka; 30.04.2025 в 13:07. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/science/useful/...3-shaikspir-0/

Всякие досужие исследователи на Западе подпортили не одну карьеру своим политическим деятелям, уличив их в плагиате при написании диссертаций, но доценты с кандидатами тоже не лучше, только ловят за руку они не своих современников, а давно умерших классиков. Вот и сейчас они замахнулись на "Уильяма нашего…", вернее, их собственного Шекспира. Мог ли Шекспир быть одновременно великим поэтом и прожженным дельцом? Новое исследование открывает неромантичные подробности о жизни английского драматурга в родном городе. Оказывается, чтобы сколотить состояние, Шекспир в голодные годы утаивал зерно и не платил налоги. Группа специалистов по Средним векам из университета Aberystwyth в Уэльсе на основании тщательного изучения исторических документов пришла к выводу, что в городе Стратфорд-на-Эйвоне (Stratford-upon-Avon) богатый владелец недвижимости и беззастенчивый бизнесмен по имени Уильям Шекспир, уроженец этого города, бесчестными путями сколотил немалое состояние. На протяжении 15 лет Шекспир скупал зерно, ячмень и солод, а потом распродавал свои запасы по завышенным ценам и преследовал несостоятельных должников. Свою прибыль он вкладывал в кредиты, которые за проценты предоставлял другим. Законные власти завели против Шекспира дело по уклонению от уплаты налогов, а в неурожайном 1598 году его оштрафовали за спекуляцию зерном во время голода. Восстания голодной черни, так ярко описанные в драмах "Король Лир" и "Кориолан", по мнению многих шекспироведов, явно несут на себе отображение реальных событий, свидетелем которых был писатель. Яростные народные протесты, описанные в "Кориолане", можно было непосредственно связать с крестьянскими восстаниями против голода в 1607 году. И совершенно другой коленкор приобретает наше восприятие творчества Шекспира, когда мы узнаем, что поэт и драматург лично был причастен к наживе за счет своих голодающих сограждан. Сенсационного в новом исследовании ничего нет. О зажиточном торговце Уильяме Шекспире давно знала не только узкая кучка исследователей его творчества, но и широкая общественность. Достаточно пролистать переведенную на русский язык увлекательную книгу "Шекспир" (Shakespeare: The Biography) именитого британского писателя Питера Акройда (Peter Ackroyd) или взять в руки биографию из серии ЖЗЛ, написанную еще в начале 1960-х годов советским литературоведом Александром Абрамовичем Аникстом. В конце концов, первоначальный памятник Шекспиру, установленный ему в родном городе, изображал писателя с мешком зерна. И только в 18-м столетии памятник "мешочнику" заменили на монумент, более подобающий творческой личности. Доцент кафедры литературы Средневековья и Возрождения Джейн Арчер (Jayne Archer), которая принимала участие в исследовании, считает, что литературные критики и ученые, "вероятно, из снобизма", охотно игнорируют предпринимательские таланты Шекспира, поскольку они не в состоянии осознать, "что творческий гений может соседствовать с эгоистическим интересом". О шекспировских амбарах с житом предпочитают лишний раз не упоминать, чтобы не повредить литературной славе английского гения. Однако для более верного понимания произведений Шекспира нельзя продолжать утаивать неприглядные стороны его биографии. Но был ли хапуга из Стратфорда-на-Эйвоне — автором знаменитых на весь мир творений? Некоторые люди, среди которых профессор физики из Стэнфорда (Stanford) Питер Старрок (Peter Sturrock), считают, что на самом деле творения Шекспира созданы Эдвардом де Вера, 17-м графом Оксфордским (Edward de Vere, the 17th Earl of Oxford). Впрочем, на сайте Stanford News говорится, что сам Старрок утверждает: приходится выбирать между тремя — Шекспиром, графом Оксфордским и неизвестным лицом, называемым Ignotus. Как сообщает интернет-издание Popular Science, после прочтения книги под названием "Неавторизованная биография Шекспира" ("Shakespeare's Unauthorized Biography"), в которой находилась таблица с дюжиной качеств, которыми обладал известный по документам Шекспир, сопоставленных со свойствами характера писателя, 88-летний астрофизик Старрок решил, что проблему авторства Шекспира можно решить статистическим методом. Астрофизик, долгие годы изучавший Солнце и пульсары, решил обратиться к статистическим (байесовским) алгоритмам, чтобы наконец-то поставить точку в вопросе авторства шекспировских произведений. Свою новую книгу "Известный как Шекспир: научный подход к вопросу об авторстве" ("AKA Shakespeare: A Scientific Approach to the Authorship Question") Старрок написал в форме беседы четырех вымышленных персонажей, каждый из которых высказывает 25 своих аргументов "за" или "против" авторства Шекспира. В каждой главе оставлена пустая страничка, где читатель может вписать собственные мысли, а затем отослать их на созданный Старроком веб-сайт. По словам стэнфордского профессора, каждый может выделить более или менее вероятные версии, а затем из приглянувшихся вариантов сделать свой выбор. Старрок противопоставляет этот подход всем прочим: высказать свою точку зрения, найти факты в ее поддержку, представить ее максимально убедительно, опровергнуть факты, представленные противной стороной. Как для британца, говорит профессор, для него ужасно воздавать почести не тому, кто их в действительности заслужил. Последний раз редактировалось Chugunka; 30.04.2025 в 13:08. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|