|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.stoletie.ru/kultura/drugoj_lermontov_107.htm

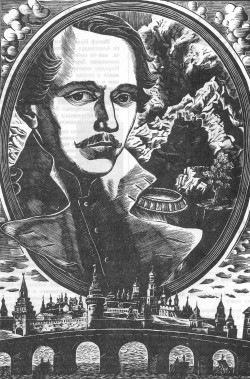

Другой Лермонтов К 200-летию со дня рождения великого русского поэта: находки, версии, фальсификации 02.04.2014  Юбилей, 200 лет со дня рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова, будет отмечаться в октябре нынешнего года. Однако уже сегодня о его творчестве - что обычно и происходит накануне таких дат - идут бурные дискуссии. В статье, опубликованной в газете «Литературный Санкт-Петербург», писатель Александр Смирнов обратил внимание на знаменитую фразу из не менее знаменитого стихотворения Лермонтова «Бородино»: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…» А кто же был этот самый «дядя», к которому обращается в своем стихотворении поэт? Литературоведы обычно считали, что речь идет просто о некоем абстрактном солдате-ветеране. А вот Смирнов, исследуя архивы, пришел к выводу, что «дядя» был совершенно конкретный. И звали его так же, как и поэта, Михаил Лермонтов. Только не «Юрьевич», а «Николаевич». Но, что самое поразительное, Михаил Николаевич тоже был военным и поэтом. Речь идет об адмирале русского флота Михаиле Николаевиче Лермонтове, дальнем родственнике Михаила Юрьевича. Он вполне мог быть тем самым «дядей», о котором идет речь в «Бородино». Это стихотворение было написано в 1837 году, когда отмечался 25-летний юбилей знаменитой битвы. В то время корнет-гусар Михаил Лермонтов и капитан 1 ранга Михаил Лермонтов жили в Санкт-Петербурге, и вполне могли встречаться – их отцы были кузенами. И уже зрелый капитан, участвовавший не только в морских сражениях, но и в сухопутных битвах, в том числе и в Бородинском сражении, мог рассказывать об этой битве своему юному родственнику. А тот, конечно, мог бы потом обратиться к опытному ветерану и в стихах, с легендарным вопросом: «Скажи-ка, дядя…». О Михаиле Николаевиче известно не так много. Он окончил в Санкт-Петербурге Морской корпус и вышел из него мичманом. Во время Отечественной войны 1812 года участвовал в боях за Смоленск и в Бородинском сражении, за что был награжден орденом Св.Анны III степени на шпагу. Участвовал в битвах под Кульмом и Лейпцигом, принимал участие во взятии Парижа. Отличился также и во время русско-турецкой войны, участвуя в осаде Варны. Ну, и конечно, много ходил потом на кораблях. Был еще неоднократно награжден. В 1848 году его назначили командиром Свеаборгского порта и военным губернатором. Чин полного адмирала Михаил Николаевич получил в 1860 году и был уволен в отставку. Любопытно, что этот профессиональный военный тоже был поклонником муз, писал стихи и даже их публиковал, естественно, под своим собственным именем – Михаил Лермонтов. А вот после смерти адмирала его неопубликованные рукописи никто не захотел издавать, и они до сих пор хранятся в петербургских архивах. И вот тут Александр Смирнов вспоминает о том, что в собрании сочинений великого поэта есть раздел, озаглавленный «Стихи, приписываемые М.Ю. Лермонтову». Кроме того, Смирнов обратил внимание еще и на то обстоятельство: как известно, Лермонтов был убит на дуэли в возрасте всего 26 лет, а в советские времена было выпущено полное собрание его сочинений во многих томах. Когда же он все это успел написать, если все отведенные ему судьбой годы учился в военном училище, а потом служил на Кавказе? Ведь времени для литературного творчества у него было совсем немного. К тому же Лермонтов сам, при жизни сумел подготовить текст всего одного своего поэтического сборника, а в печатном виде его вообще так и не увидел. Полное же собрание сочинений великого поэта готовили много позднее, и тогдашние литературоведы, собиравшие из разных источников произведения, подписанные «М. Лермонтов», могли и не знать, что в те же времена стихи писал еще и другой Михаил Лермонтов! «Сколько ни взывай к работоспособности гения, вопрос остается: если опальный корнет не был профессиональным писателем, творил на куцем по времени досуге, как мог он успеть насочинять так обильно? – задается вопросом А. Смирнов. – Причем, прижизненных публикаций у Михаила Юрьевича буквально единицы, успел подготовить к печати один-единственный сборник…. А кипы неопубликованных рукописей он с собой в чемоданах возил, в военно-полевых, точнее, в горных условиях?». Известно, что в истории творчества великого поэта и в самом деле, были стихи, ему приписываемые, но которые Михаил Юрьевич не сочинял. Прежде всего, достаточно вспомнить историю со знаменитыми строками: Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ… Во времена СССР это стихотворение усиленно использовали советские литературоведы, изо всех сил делавшие из Лермонтова борца с самодержавием. Каждый школьник зубрил эти стихи чуть ли не с первого класса. На самом же деле, уже давно многие специалисты пришли к выводу: такого русофобского стихотворения Лермонтов, горячий русский патриот, офицер, не только не писал, но и попросту написать не мог. Ведь даже в самом буквальном понимании выражения «немытая Россия» заложена самая настоящая историческая ложь. Россия была в те времена единственной страной в мире, где все население, в том числе самый бедный крестьянин, мылось в банях. А вот у европейских крестьян бань не было, и мылись они крайне редко. Даже во дворцах немытые придворные обливались одеколоном, а при дворе французских королей на столах стояли блюдца специально для того, чтобы давить блох. Это заметил, оказавшись много позднее, в ХХ веке в Западной Европе русский писатель-эмигрант Иван Солоневич. В своей книге «Народная монархия» он вспоминает о том, как оказавшись вместе с сыном в Германии - ванны в Европе тогда уже были - решил помыться в одной из гостиниц. Затем попросил сменить воду в ванне на чистую, чтобы помылся и его сын. Персонал немецкого отеля поразился: «Как!? Что за расточительные эти русские, не могут помыться в одной и той же воде!». Кстати, и сегодня там с гигиеной все не так, как привыкли думать. Совсем недавно в одной из телепередач шел рассказ о зажиточной немецкой семье фермеров. Прекрасный дом, современная кухня, электрическая посудомойка последней модели… Но при этом хозяйка, нисколько не стесняясь, сообщила, что ею не пользуется – экономит электроэнергию. И даже призналась, что редко, не каждый день, моет после кофе чашки – экономит воду, пьет из грязных. Впрочем, мы здесь пишем не столько о гигиене в Германии, сколько о том, что такого рода негативные штампы-клише о нашей, будто бы «немытой» стране, усиленно и с давних пор навязываются Западом в рамках традиционных русофобских кампаний. Как известно, подлинник стихотворения о «немытой России», будто бы написанного Лермонтовым, так и не был обнаружен. А появилось оно впервые в письме П. Бартенева к Е. Ефремову 9 марта 1873 года, много лет спустя после смерти поэта, с примечанием: «Списано с подлинника». Позднее, в своем журнале «Русский архив», Бартенев поместил приписку: «Записано со слов поэта современником». Но подлинной записи пресловутого «современника» тоже до сих пор не нашли. Поэтому, как с основанием считают многие, речь идет о самой настоящей литературной мистификации. «Конечно, это – никакой не Лермонтов», - заявил автору этой статьи известный петербургский поэт, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов. – У Лермонтова совершенно другая энергетика стиха, другая стилистика. Речь идет о подделке, которая умышленно использовалась в советские времена, чтобы изобразить из Михаила Юрьевича яростного борца с самодержавием». Известен и автор этой фальшивки – поэт-пародист Дмитрий Минаев. Он был склочником и алкоголиком, не скрывал своей ненависти к русским классикам, напоминая популярного в советские времена пародиста Александра Иванова, ударившегося в политику. А что касается Лермонтова, то он про Россию писал. Но совсем другое, как, например, в своем знаменитом стихотворении «Родина», подлинник которого, написанный рукой поэта, до нас дошел. Подделки «под Лермонтова» появляются и в наши дни. Так, например, известный историк Николай Стариков обратил внимание на появившуюся недавно в интернете цитату, якобы принадлежащую знаменитому поэту: «Я люблю Кавказ, но презираю тех, кто живет там. Нигде в мире нет таких варварских обычаев и таких уродливых людей, как кавказцы. Если мы не истребим их, эта грязь скоро заполнит наши города». Ясно, что такое, явно нетолерантное - как сказали бы сегодня - высказывание способствует разжиганию национальной розни. Тем более что его авторство приписывают великому русскому поэту. Однако внимательно проанализировав его и проведя усиленные поиски в произведениях Михаила Юрьевича, Стариков там таких слов не нашел, и сделал вполне логичный вывод: это подделка! Мало того, оказалось, что эта подделка, которую стали часто цитировать, выполнена очень качественно, в ней используется типичная для поэта лексика, характерная для XIX века. А это значит, что изготавливали фальшивку профессионалы своего дела. А потому, приходит к другому выводу Н. Стариков, «эту цитату сделали наши враги, кто провоцирует конфликты на территории наших стран, кого совсем не устраивает мирное проживание бок о бок грузин, татар, русских, украинцев и многих других народов нашей многонациональной Родины». Словом, как и много лет назад, имя великого поэта пытаются использовать для целей разрушительной политической пропаганды. На фото: гравюра народного художника России Сергея Харламова «Михаил Юрьевич Лермонтов» Специально для «Столетия» Последний раз редактировалось Chugunka; 07.04.2025 в 06:44. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.chaskor.ru/article/smert_..._comedia_24246

27 (15) июля 1841 года в грозу был убит на дуэли Михаил Лермонтов  Портрет Лермонтова в гробу 15 июля 1841 года Дуэль Лермонтова и Мартынова (равно как и дуэль Пушкина и Дантеса) преломляется в нашем национальном сознании довольно своеобразно. Всё кажется, что наши знаменитые дуэли — не поединки равных, а нечто вроде запланированного расстрела. Что Мартынов (и Дантес) никак не мог быть человеком достойным; он ничтожество и т.п. По такой логике Лермонтову надо было стреляться разве что с Пушкиным (тем более что им обоим дуэли нравились). В крайнем случае с Гоголем. Начиная с 1920-х и особенно в 1930—1940-е годы советские литературоведы успешно разрабатывали версию, согласно которой заказчиком убийства Лермонтова был сам Николай Первый, организатором — глава Третьего отделения Бенкендорф. Мартынов же при таком раскладе оказывался всего лишь слепым орудием в руках властей предержащих — исполнителем, винтиком. Потом волна откатила, и снова набросились на Мартынова. Некоторые оригиналы вдруг обнаружили, что зовут его Николай Соломонович, и решили сгоряча, что еврей убил русского поэта. Другие вовсю оттягивались на банально красивой внешности Мартынова, на его неудачной карьере, заурядности, глупости и прочих непривлекательных свойствах. «Что делать, если в схватке дикой / всегда дурак был на виду, / меж тем, как человек великий, / как мальчик, попадал в беду», — сокрушалась Белла Ахмадулина. Очень хотелось, чтобы «Мартынов пал под той горою. / Он был наказан тяжело, / И вороньё ночной порою / его терзало и несло». Ну а Лермонтов — между прочим, убийца при таком повороте событий! — «сначала / всё начинал и гнал коня, / и женщина ему кричала: «Люби меня! Люби меня!». И как-то не принималось во внимание, что Лермонтов и Мартынов корешились лет девять, с юнкерской школы. И в дом Мартынова поэт был вхож. И с сестрой его Натальей шуры-муры крутил… To be cool Характер у Лермонтова был тот ещё! Люди, близко его знавшие, говорили, что в нём было два человека: добродушный «для тех немногих лиц, к которым он имел особенное уважение» и «заносчивый и задорный для всех прочих знакомых». Кстати, в юнкерском училище Michel вовсю практиковал дедовщину. Ну и конечно, поэт был экстремалом. «Я вошёл во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдётся удовольствий, которые не показались бы приторными», — писал он другу Лопухину в сентябре 1840-го из Чечни. «Высший дендизм» — мода того времени и той среды, к которой принадлежал Лермонтов, — «состоял в том, чтобы ничему не удивляться, ко всему казаться равнодушным, ставить своё я выше всего» и т.п. To be cool, короче. Черты эти, собранные в Печорине, культивировал в себе и его автор. Дуэль для таких людей была делом обычным и привлекательным. А на всякие пустяки вроде Свода уголовных законов, определяющего дуэль как преступление, русские дворяне особого внимания не обращали. Участвовать в дуэли, вызывать и нарываться на вызов считалось нормальным и даже необходимым для человека чести. А также признаком свободолюбия и свободомыслия. И как-то странно, что в стихотворении «Смерть поэта» один дуэлянт представлен хладнокровным убийцей («Пустое сердце бьётся ровно, / В руке не дрогнул пистолет…»). А другой — невинной жертвой. Наверное, это можно расценивать как романтическое преувеличение, которое, собственно, и положило начало мифологизации самых громких в нашей истории дуэлей. А ведь Лермонтов (в отличие от Ахмадулиной) отлично знал, что дуэль — не нападение из-за угла, не расстрел, но поединок, ставящий дерущихся в равные условия, согласно строгому ритуалу. Тут уж кому как повезёт. И об этом Лермонтов тоже знал: «Убит!.. К чему теперь рыданья, / Пустых похвал ненужный хор / И жалкий лепет оправданья?/ Судьбы свершился приговор!» Недолгая, но бурная жизнь Лермонтова вместила не одну дуэль. Хорошо известно, кроме последней дуэли, о его дуэли с Барантом, атташе французского посольства и сыном французского посла (она состоялась 18 февраля 1840 года). По одной версии, дрались вроде бы из-за бабы, а именно из-за княгини Марии Щербатовой (ей посвящены стихи: «На светские цепи, / На блеск утомительный бала / Цветущие степи / Украйны она променяла…»). «Я презираю таких авантюристов — эти Дантесы и Баранты заносчивые сукины дети», — обронил как-то поэт. Он верил, что, будь на месте Дантеса русский, Пушкин бы остался жив. По другой версии, они с Барантом из-за того и дрались — из-за строк «Смеясь, он дерзко презирал/ Чужой земли язык и нравы, / Не мог щадить он нашей славы…». Однако дальнейшие события показали, что поэт заблуждался: Мартынов не был чужеземцем, он даже не был евреем. Дуэль с Барантом прошла бескровно. Но Лермонтов попал под суд и был помещён сначала на гауптвахту. А потом в Ордонансгауз — тюрьму для офицеров. Туда к нему приходил Белинский — наладить отношения. Потом восхищался: «Недавно был я у него в заточении, и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного!..» Ещё находясь на гауптвахте, Лермонтов позвал Баранта, чтобы разъяснить некоторые слухи вокруг их дуэли. Но разговора не получилось, и Лермонтов, арестованный за дуэль, вызвал Баранта на новую дуэль. В результате он был наказан ссылкой на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк. Воевал он с горцами храбро. Montagnard au grand poignard В Пятигорске было так: на party у генеральши Верзилиной поэт прицепился к Мартынову с дурацкой назойливой шуткой, повторяя по-французски: «Montagnard au grand poignard» («Горец с большим кинжалом» — Мартынов носил черкеску и кинжал). В ответ на неудовольствие объекта шутки предложил: «Потребуйте у меня удовлетворения» (есть разные версии их рокового диалога, но суть одна и та же). То есть просто спровоцировал вызов. И Мартынов вызвал. Любой другой на его месте поступил бы так же (да хоть сам Пушкин!). В день дуэли Лермонтов с друзьями устроил весёлый пикник в Шотландке, что неподалёку от Пятигорска. Впечатляет не столько само желание веселиться в такой день — для экстремала это нормально, — сколько состав участников пикничка. Это Лев Пушкин, младший брат поэта, бесшабашный и загульный штабс-капитан (с ним Лермонтов подружился на почве любви к диким забавам), юная кузина поэта Катя Быховец (ей посвящены строки: «Нет, не тебя так пылко я люблю…»), юный же Александр Бенкендорф (двоюродный племянник начальника Третьего отделения) и тифлисский чиновник и любитель поэзии Михаил Дмитриевский. Посидели славно. А в семь часов вечера того же дня у северо-западного склона горы Машук была дуэль. Лермонтов то ли отказался стрелять («…он и здесь отнёсся к нему [к Мартынову] с высокомерным презрением со словами: «Стану я стрелять в такого дурака», не думая, что были сочтены его собственные минуты...» — сообщает очевидец), то ли выстрелил в воздух. Но точно сказать нельзя. Первый и единственный выстрел Мартынова оказался для Лермонтова смертельным. И сразу началась страшная гроза… «Finita la comedia!» — воскликнул Печорин, только что убивший товарища: интересно, вспомнил ли тогда Мартынов эту ёрническую фразочку? (Хотя это не так уж и важно.) Убитый на дуэли приравнивался к самоубийце. И друзья с большим трудом выхлопотали разрешение предать прах Лермонтова земле по христианскому обряду. Но в церковь гроб не заносили, и отпевания не было. Что, надо заметить, изящно вписалось в рисунок судьбы вечного экстремала. А лучшие стихи о Лермонтове написал Леонид Губанов. Я я я я ли я ли я ли — яр яр яр ябед ябед ябед ю ю ю ю ли ю ли ю ли юн юн юн пули пули пули... пыль пыль пыль странно странно странно был был был рана рана рана дашь дашь дашь... хмель юг рекруты ваш ваш ваш М.Ю. Лермонтов. Называется — «Квадрат отчаяния». |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/society/fashion...7-lermontov-0/

01 мар 2013 в 17:00  Общество » Наследие » Россия Крупные русские писатели и мыслители, тяготевшие к мистике, такие как Дмитрий Мережковский, Василий Розанов, Владимир Соловьев, Даниил Андреев и Николай Федоров, часто "тяготели" к Лермонтову. Из-за короткого срока пребывания на земле, этот русский поэт — самый мистический. Одной из глубочайших загадок нашей культуры назвал миссию Лермонтова Даниил Андреев. Автор "Розы мира" отнес Лермонтова, вместе с Иоанном Грозным и Достоевским, к числу трех великих созерцателей "бездны горнего мира и бездны слоев демонических". "Четвертым следовало бы назвать Александра Блока, если бы не меньший, сравнительно с этими, тремя масштаб его личности", — продолжал Андреев. "Если и не приоткрыть завесу над тайной миссии, не свершенной Лермонтовым, то хотя бы угадать ее направление может помочь метаисторическое созерцание и размышление о полярности его души, — писал в "Розе мира" Андреев. — В противоположность Байрону, Лермонтов — мистик по существу. Не мистик-декадент поздней, истощающейся культуры, мистицизм которого предопределён эпохой, модой, социально-политическим бытием, а мистик, если можно так выразиться, милостью Божией: мистик потому, что внутренние его органы — духовное зрение, слух и глубинная память, а также дар созерцания космических панорам и дар постижения человеческих душ — приоткрыты с самого рождения и через них в сферу сознания просачивается вторая реальность: реальность, а не фантастика". Великий оптинский старец Варсонофий (Плиханков) с позиций христианской православной церкви по-своему прав в критике поэта-мистика. "У многих наших великих писателей встречается стремление к иной, лучшей жизни, но ищут они эту жизнь не там, где надо, — говорил в скиту Оптиной пустыни отец Варсонофий. — Отсюда неудовлетворенность и тоска, выражаемая в их произведениях. Вот, например, Лермонтов. Томится он суетою и бесцельностью жизни и хочет взлететь горе, но не может, — нет крыльев. Из его стихотворения "Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…" видно, что не понимал он настоящей молитвы. Пророк говорит: "И молитва его да будет в грех. Действительно, что выражает Лермонтов, о чем молится? …Не о спасении […] Не с благодарностью иль покаянием… Какая же это молитва? Человек вовсе не думает о своем спасении, не кается и не благодарит Бога. Печальное состояние души! Сам поэт называет свою душу "пустынною". Вот эта душа его и дошла, наконец, до ослепления, что стала воспевать демона. Особо стоят два, действительно прекрасных по идее, стихотворения: "Ангел" и "В минуту жизни трудную". В последнем стихотворении выражается настоящая молитва, при которой "и верится, и плачется, и так легко, легко". Но эти проблески не осветили пустынную душу поэта и он кончил жизнь свою таким ужасным образом, — был убит на дуэли". Старец Варсонофий был искренне убежден, что душа Лермонтова "сошла во ад на вечные муки — талант не принес ему никакой пользы". В противопоставлении поэта-бунтаря "какой-нибудь старушечки неграмотной", которая "жила тихонько, никого не обижала, прощала обиды, посещала храм Божий, перед кончиной исповедовалась у своего батюшки, причастилась Святых Таин — и душа ее с миром отошла в Небесные Обители", старец близок императору Николаю I, посчитавший настоящим "героем нашего времени" добрейшего Максима Максимыча, а не "лишнего человека" Печорина. Правы оба: и духовный пастырь, и пастырь державный. Что можно сказать в защиту Михаила Юрьевича, если даже его гениальный дар не способен защитить? Кажется верный путь нашел философ Юлий Айхенвальд, ставший посмертным адвокатом классика русской литературы: "Внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души". Лермонтов, по мнению Айхенвальда, "не успел, он не сказал своего последнего и лучшего слова именно потому, что вообще начал говорить и жить слишком рано: пока из этой душевной преждевременности, из этой роковой недозрелости он выбивался на свою настоящую дорогу, пока он блуждал и в долгих странствиях искал себя, дорога пресеклась у подножия Машука". Правоту слов Юлия Айхенвальда (кстати, переводчика Артура Шопенгауэра на русский язык) почувствует любой молодой человек или девушка. Автору этих строк припоминаются многочисленные споры подростков о том, какому из поэтов отдать предпочтение — Пушкину или Лермонтову. Александр Сергеевич оказывался безусловным победителем либо у детворы, с детства знакомой с его сказками, либо у зрелых людей. Лермонтов вынужден был ограничиться популярностью у мальчишек и девчонок переходного возраста, еще ищущих себя, находящихся в стадии пубертатного роста. И если кумир Лермонтова сумел перейти с возрастом от юношески незрелой "Гаврилиады" к Богу, то и сам Михаил Юрьевич вполне мог бы вырасти из "детских штанишек" склонного к проказам бунтаря. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/4545/

Друг поэта Васильчиков А.И. вспоминал: "В июле месяце 1841 года Лермонтов, вместе с своим двоюродным братом А.А. Столыпиным и тяжело раненным М.П. Глебовым возвратились из экспедиции, описанной в стихотворении «Валерик», для отдыха и лечения в Пятигорск. Я с ними встретился, и мы поселились вместе в одном доме, кроме Глебова, который нанял квартиру особо. Позже подъехал к нам князь Трубецкой, которому я уступил половину моей квартиры. Мы жили дружно, весело и несколько разгульно, как живется в этом беззаботном возрасте, двадцать — двадцать пять лет. Хотя я и прежде был знаком с Лермонтовым, но тут узнал его коротко, и наше знакомство, не смею сказать наша дружба, были искренны, чистосердечны. Однако глубокое уважение к памяти поэта и доброго товарища не увлечет меня до одностороннего обвинения того, кому, по собственному его выражению, злой рок судил быть убийцею Лермонтова. В Лермонтове (мы говорим о нем как о частном лице) было два человека: один добродушный для небольшого кружка ближайших своих друзей и для тех немногих лиц, к которым он имел особенное уважение, другой — заносчивый и задорный для всех прочих его знакомых. К этому первому разряду принадлежали в последнее время его жизни прежде всех Столыпин (прозванный им же Монго), Глебов, бывший его товарищ по гусарскому полку, впоследствии тоже убитый на дуэли князь Александр Николаевич Долгорукий, декабрист М.А. Назимов и несколько других ближайших его товарищей. Ко второму разряду принадлежал по его понятиям весь род человеческий, и он считал лучшим своим удовольствием подтрунивать и подшучивать над всякими мелкими и крупными странностями, преследуя их иногда шутливыми, а весьма часто и язвительными насмешками. Но, кроме того, в Лермонтове была черта, которая трудно соглашается с понятием о гиганте поэзии, как его называют восторженные его поклонники, о глубокомысленном и гениальном поэте, каким он действительно проявился в краткой и бурной своей жизни. Он был шалун в полном ребяческом смысле слова, и день его разделялся на две половины между серьезными занятиями и чтениями, и такими шалостями, какие могут прийти в голову разве только пятнадцатилетнему школьному мальчику; например, когда к обеду подавали блюдо, которое он любил, то он с громким криком и смехом бросался на блюдо, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанье и часто оставлял всех нас без обеда. Обедая каждый день в Пятигорской гостинице, он выдумал еще следующую проказу. Собирая столовые тарелки, он сухим ударом в голову слегка их надламывал, но так, что образовывалась только едва заметная трещина, а тарелка держалась крепко, покуда не попадала при мытье посуды в горячую воду; тут она разом расползалась, и несчастные служители вынимали из лохани вместо тарелок груды лома и черепков. Разумеется, что эта шутка не могла продолжаться долго, и Лермонтов поспешил сам заявить хозяину о своей виновности и невинности прислуги и расплатился щедро за свою забаву. Мы привели эти черты, сами по себе ничтожные, для верной характеристики этого странного игривого и вместе с тем заносчивого нрава. Лермонтов не принадлежал к числу разочарованных, озлобленных поэтов, бичующих слабости и пороки людские из зависти, что не могут насладиться запрещенным плодом; он был вполне человек своего века, герой своего времени: века и времени, самых пустых в истории русской гражданственности. Но, живя этой жизнию, к коей все мы, юноши тридцатых годов, были обречены, вращаясь в среде великосветского общества, придавленного и кассированного после катастрофы декабря, он глубоко и горько сознавал его ничтожество и выражал это чувство не только в стихах «Печально я гляжу на наше поколенье», но и в ежедневных, светских и товарищеских своих сношениях. От этого он был, вообще, нелюбим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах; при дворе его считали вредным, неблагонамеренным и притом, по фрунту, дурным офицером, и когда его убили, то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, что «туда ему и дорога». Все петербургское великосветское общество, махнув рукой, повторило это надгробное слово над храбрым офицером и великим поэтом. Итак, отдавая полную справедливость внутренним побуждениям, которые внушали Лермонтову глубокое отвращение от современного общества, нельзя, однако, не сознаться, что это настроение его ума и чувств было невыносимо для людей, которых он избрал целью своих придирок и колкостей, без всякой видимой причины, а просто как предмет, над которым он изощрял свою наблюдательность. Однажды на вечере у генеральши Верзилиной Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым. Что он сказал, мы не расслышали; знаю только, что, выходя из дома на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах», — на что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: «А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения». Больше ничего в тот вечер и в последующие дни, до дуэли, между ними не было, по крайней мере, нам, Столыпину, Глебову и мне, неизвестно, и мы считали эту ссору столь ничтожною и мелочною, что до последней минуты уверены были, что она кончится примирением. Тем не менее все мы, и в особенности М. П. Глебов, который соединял с отважною храбростью самое любезное и сердечное добродушие и пользовался равным уважением и дружбою обоих противников, все мы, говорю, истощили в течение трех дней наши миролюбивые усилия без всякого успеха. Хотя формальный вызов на дуэль и последовал от Мартынова, но всякий согласится, что вышеприведенные слова Лермонтова «потребуйте от меня удовлетворения» заключали в себе уже косвенное приглашение на вызов, и затем оставалось решить, кто из двух был зачинщик и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению. На этом сокрушились все наши усилия; трехдневная отсрочка не послужила ни к чему, и 15 июля часов в шесть-семь вечера мы поехали на роковую встречу; но и тут в последнюю минуту мы, и я думаю сам Лермонтов, были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут... ужинать. Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место по тропинке, ведущей в колонию (имени не помню), темная, громовая туча поднималась из-за соседней горы Бештау. Мы отмерили с Глебовым тридцать шагов; последний барьер поставили на десяти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на десять шагов по команде «марш». Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову, и скомандовали: «Сходись!» Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди раненые или ушибленные. Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом — сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие. Хотя признаки жизни уже видимо исчезли, но мы решили позвать доктора. По предварительному нашему приглашению присутствовать при дуэли, доктора, к которым мы обращались, все наотрез отказались. Я поскакал верхом в Пятигорск, заезжал к двум господам медикам, но получил такой же ответ, что на место поединка по случаю дурной погоды (шел проливной дождь) они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого. Когда я возвратился, Лермонтов уже мертвый лежал на том же месте, где упал; около него Столыпин, Глебов и Трубецкой. Мартынов уехал прямо к коменданту объявить о дуэли..." За дуэль Мартынов был приговорён военно-полевым судом к разжалованию и лишению всех прав состояния, однако по окончательному приговору, конфирмованному Николаем I, приговорён к трёхмесячному аресту на гауптвахте и церковному покаянию и в течение нескольких лет отбывал епитимию в Киеве. Впоследствии написал воспоминания о дуэли.

|

|

#5

|

||||

|

||||

|

http://www.aif.ru/culture/person/due...k_ili_ubiystvo

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 30 27/07/2016 27 июля 1841 г. близ горы Машук на Кавказе, в седьмом часу вечера, в страшную грозу был убит 26-летний поручик (по-нашему старший лейтенант) Тенгинского пехотного полка Лермонтов.  Дуэль Лермонтова с Мартыновым. © / репродукция Убит давним приятелем Николаем Мартыновым с десяти шагов, почти в упор (условия дуэли были жёсткими, практически смертельными), «навылет в грудь». Он умер мгновенно. «С свинцом в груди лежал недвижным я», «кровавая ещё дымилась рана, по капле кровь точилася моя» - он написал эти строки примерно за месяц до рокового дня. Репродукция картины «Портрет М.Ю.Лермонтова» художника П. Е. Заболотского. 1837 год. Государственная Третьяковская галерея. Пророк в своём Отечестве. Лермонтов предсказал и беды России, и свою смерть Поистине вместе с гениальностью избранным порой даются и дар пророчества, и мистическая судьба. В 15 лет в коротеньком наброске «Моё завещание» Лермонтов писал, чтобы на его могилу положили камень и «пускай на нём ничего не будет написано, если одного имени моего не довольно будет доставить ему бессмертие». Оказалось - довольно. Его пронзительно краткая жизнь вместила, кажется, множество судеб. Но ещё более насыщенной оказалась жизнь души - «души, которой столь некстати одарил бог». Мать его умерла в 21 год - Мише было два. Отца, с которым он виделся сознательно лишь однажды, не стало, когда мальчику было 17, дед покончил с собой от несчастной любви ещё до его рождения. Сильная, властная, богатая, знатная, но не знавшая совершенно женского счастья, бабушка любила внука безумно, хлопоча о любимце своём Мишеньке до последнего: девять месяцев добивалась она высочайшего разрешения императора Николая I о перезахоронении тела Лермонтова из Пятигорска в родовое имение Тарханы.  Надгробный памятник на могиле М. Ю. Лермонтова в Тарханах. Фото: Commons.wikimedia.org/ Evdokiya «Без креста...» «Это была не дуэль, а убийст*во», - был уверен Руфин Дорохов, друг Лермонтова, герой войны, храбрец и сам отчаянный дуэлянт, прототип толстовского Долохова из «Войны и мира». То же утверждали после гибели Лермонтова многие из его тогдашнего окружения. Поэт во время дуэли демонстративно поднял вверх пистолет, отказавшись стрелять в противника, но тот жест не оценил и выстрелил в поэта. А ведь дуэль с Мартыновым с самого начала, со стычки друзей на вечере у Верзилиных, всерьёз никто не воспринял. И сам Лермонтов тоже: они были почти ровесники, знакомы и дружны ещё с юнкерской школы в Петербурге. Да и стрелком Мартынов слыл «косым» и меткостью, как и смелостью, не отличался. Перед дуэлью Лермонтов обедал на весёлом дружеском пикнике, с секундантами вышла незадача (двое на обоих дуэлянтов!), повозки отпустили, лекаря не нашли. Зато будто бы не забыли захватить ящик шампанского в уверенности, что друзья помирятся.  Николай Мартынов. Public Domain О дуэли Лермонтова с Мартыновым 30 лет писать было запрещено. Затем были написаны многие тома исследований, но до сих пор о ней практически ничего в точности не известно! Неизвестно, к примеру, точное место дуэли, хоть и был установлен условный памятный знак. Неизвестно и место первого захоронения Лермонтова в некрополе старого Пятигорского кладбища - при изъятии гроба для перевозки в Тарханы могила вместе с надгробием была засыпана, сохранился лишь рисунок её, сделанный приятелем поэта Арнольди. Сбылось ещё одно предсказание Лермонтова - о его будущей «кровавой могиле, без молитвы, без креста»… Гибель Лермонтова была воспринята лучшими людьми России как тяжелейшая утрата, притом что единственный сборник его стихотворений был издан всего год назад, а «Герой нашего времени» вышел накануне весной, но тут же был распродан. И Гоголь счёл Лермонтова-прозаика выше Лермонтова-поэта, а Белин*ский, повсюду восхищаясь им, называл его «дьявольским талантом», «поэтом с колокольню Ивана Великого», человеком умнейшим и - «какая нежная и тонкая поэтическая душа!». А ведь при первой встрече великого критика с поэтом Лермонтов по обыкновению стал подшучивать и над Белинским, доведя его до полного конфуза! Эти «сатанинские» ядовитые шутки, желчные и острые насмешки, карикатуры и эпиграммы и тяжёлый, неподвижный, неприятный взгляд почти чёрных глаз Лермонтова, который не каждый мог вынести, были слишком хорошо известны в свете. Было ли всё это для него маской, защитой? Или всё-таки сутью характера? Друг поэта графиня Евдокия Ростопчина вспоминала: «Самим собой, весёлым, остроумным, мечтательным и искренним он был только в тесном кругу общения». Безудержную весёлость и искромётное остроумие Лермонтова, который любил и умел устраивать праздники, особенно запомнили те, кто видел поэта зимой 1841-го в Петербурге, в отпуске, - в надежде на будущую скорую отставку, на издание собственного журнала, на творчество. «Русскую литературу ещё ждут от него драго*ценные подарки», - писали «Отечественные записки». Даже не любивший поэта Николай I заметил о нём: «Тот, кто заменил бы нам Пушкина». Правда, после нашумевшего и имевшего огромный успех «Героя нашего времени» царь увидел в авторе лишь «жалкое дарование» и «извращённый ум», а в романе - скуку, навеваемую «очень мало интересными людьми». И отправил Лермонтова на Кавказ «прочистить себе голову».  Обелиск на месте дуэли М. Ю. Лермонтова Фото: Commons.wikimedia.org/ Akvarium-77 «Смерть поэта» В сущности, если перечесть лермонтовское стихотворение «Смерть поэта», вмиг прославившее никому не известного 22-летнего корнета лейб-гвардии Гусарского полка, то его вполне можно отнести и к обстоятель*ствам гибели самого автора. Мартынова один из современников называл «чистейший сколок с Дантеса», даже по наружности - высокий, статный, весьма красивый блондин. Сам же он в так и не законченных воспоминаниях важно именовал себя «слепым орудием провидения». За Лермонтовым в его 26 лет числилось три дуэли, ещё от четырёх его удалось отговорить. Лермонтов, величайший лирик, был прежде всего боевым офицером. Не кланялся пулям, первым скакал в атаки, рубился в рукопашной, убивал… Более того, он был главой отряда разведки (этакого современного спецназа), который так и называли - «лермонтовским». В нём состояли самые отчаянные, «безбашенные» храбрецы. За сражение при речке Валерик Лермонтов был представлен к высшей награде - золотой сабле и ордену Святослава, позже заменённому на орден Владимира, но представление дважды было отвергнуто свыше. Бой был тогда жестокий, и ту речку его участники видели «кровавой». В свои 26 он был отравлен войной, убийствами и кровью своих и чужих: «Я вошёл во вкус войны» - написано им за несколько месяцев до гибели. ...К часу дуэли в горах разразилась страшная гроза. Тело Лермонтова пролежало под проливным дождём несколько часов, пока скакали в город за лекарем и извозчиком для перевозки убитого в Пятигорск. «И перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Божию Михаилу», а «непрекращающийся ливень совершал омовение» - так описывал эту ночь секундант Лермонтова Васильчиков. И, быть может, прав был современник поэта: как ни трагично, но смерть Лермонтов встретил в столь любимых им «священных горах Кавказа» под звуки грозной стихии, а не в холодном светском Петербурге. Николай Мартынов прожил в богатстве до 60 лет, наказание, которого он так боялся, ему в итоге смягчили донельзя. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/science/mysteri...ntov_russia-0/

28 мар 2014 в 10:00  Наука и техника » Непознанное » Человек Кто сыграл злую шутку и приписал русскому гению поэту Михаилу Лермонтову плохонькие стишки про "немытую Россию"? Не заезжий иностранец, высосавший из пальца всю историю про "потемкинские деревни", а сочинивший пародию разночинец. Но куда более виновна советская школа, которая упрямо навязывала эту дешевку в качестве строк великого классика. Эти восемь строчек входили и входят в советские собрания сочинений М. Ю. Лермонтова со скромной припиской "приписывается": Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа Сокроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей. В 1989 году советский писатель, критик и коммунист Владимир Бушин предложил лермонтоведам внимательно перепроверить их авторство. Предоставим слово специалистам. Академик Н.Н. Скатов в своей статье к 190-летию Михаила Лермонтова подтвердил: "Все это вновь и вновь заставляет возвращаться (в последний раз это сделал М.Д. Эльзон) к одному из самых известных приписываемых Лермонтову стихотворений. Как известно, автографа этого стихотворения нет. Что ж, бывает. Но за тридцать с лишним лет не появилось и никаких свидетельств о какой-либо изустной информации: это о лермонтовском стихотворении такой степени политического радикализма. Нет и ни одного списка, кроме того, на который ссылается П. И.Бартенев, с чьей подачи и стало известно в 1873 году стихотворение, и который тоже якобы утерян. Кстати сказать, речь в стихотворении о желании укрыться за "стеной Кавказа" в то время, как Лермонтов ехал служить на Северный Кавказ, то есть, строго говоря, не доезжая до его стены. Наконец, главное, — это противоречит всей системе взглядов Лермонтова, все более укреплявшегося в своем русофильстве, которого даже называют русоманом и который пишет (вот здесь-то автограф в альбоме Вл. Ф. Одоевского как раз сохранился): "У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжкого сна — встал и пошел… и встретил он 37 королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать… Такова Россия…" В 2005 году опубликована статья кандидата философских наук из Нижнего Новгорода А. А. Кутыревой, которая убедительно доказала настоящее авторство, но сначала небольшое предисловие. Кутырева пишет: "Литературоведы, дорожащие своей репутацией, обычно оговаривают отсутствие автографа и никогда не приписывают произведение автору, не имея хотя бы прижизненных списков. Но только не в этом случае! Обе публикации — П.А. Висковатова, а затем П.И. Бартенева, хотя они не однажды уличались в недобросовестности, были приняты без сомнений и в дальнейшем споры шли лишь по поводу разночтений. А вот тут развернулась полемика, не утихающая до сих пор. Однако аргументы противников авторства Лермонтова в этом споре всерьез в расчет не принимались. Стихотворение стало каноническим и включено в школьные учебники как шедевр политической лирики великого поэта. Именно из-за первой строки стихотворение стало популярным, а для некоторых сейчас сверхактуальным. Сегодня все, кто говорит и пишет о России пренебрежительно, с издевкой, полным неприятием ее общественного, как дореволюционного, так и революционного строя, всенепременно процитируют знаменитую строчку, беря ее себе в союзники и ссылаясь на авторитет великого национального поэта. Это симптоматично. Более сильный литературный аргумент для опорочивания России, чем ссылка на ее национального поэтического гения, трудно придумать". Прежде, чем назвать имя автора, обратим внимание на несколько особенностей упомянутого стихотворения. Прежде всего прилагательное "немытая". Обратимся к старшему собрату Лермонтова. В своем сочинении "Путешествие из Москвы в Петербург" (название дано в полемике с сочинением либерала Александра Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву") Александр Сергеевич Пушкин приводит следующий диалог автора с англичанином: "Я. Что поразило вас более всего в русском крестьянине? Он. Его опрятность, смышленость и свобода. Я. Как это? Он. Ваш крестьянин каждую субботу ходит в баню; умывается каждое утро, сверх того несколько раз в день моет себе руки. О его смышлености говорить нечего. Путешественники ездят из края в край по России, не зная ни одного слова вашего языка, и везде их понимают, исполняют их требования, заключают условия; никогда не встречал я между ими ни то, что соседи наши называют un badoud, никогда не замечал в них ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. Переимчивость их всем известна; проворство и ловкость удивительны… Я. Справедливо; но свобода? Неужто вы русского крестьянина почитаете свободным? Он. Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения! Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? Вы не были в Англии?" Автор стихотворения "Смерть поэта" и "Родина", человек своего времени, русский дворянин и офицер не мог так выразиться о России. А кто мог? Человек другого исторического времени и происхождения. Кутырева сообщает, что это стихотворение "скорее пародирует пушкинские строки "Прощай, свободная стихия!", а нигде более не встречающиеся у Лермонтова "мундиры голубые" появляются в сатирической поэме "Демон", написанной в 1874–1879 годах бывшим чиновником Министерства внутренних дел, открывшего в себе дар поэта-сатирика Дмитрием Дмитриевичем Минаевым. Именно в пореформенную эпоху среди интеллигенции и полуобразованщины стало модным ругать не только правительство, но и Россию. К концу царствования Николая I дошло до идиотизма и дикости — образованные люди желали, чтобы нас побили в Севастополе и Крымской войне! И когда это, к сожалению, случилось, в выигрыше остались исключительно враги России. Дети попов да чиновников ненавидели не только свой класс, свое окружение, свое правительство, но и весь русский народ. Этой бациллой заразились большевики, также желавшие поражения в войне с Японией и Германией. Их наследники внесли мерзопакостный стишок, приписав его Лермонтову, в школьные хрестоматии, чтобы тлетворный душок распространялся на следующие поколения. В октябре этого мы будем праздновать 200-летие со дня рождения Михаила Лермонтова и, надеемся, что правда будет восстановлена уже не только в трудах литературоведов, но и в школьных учебниках. Это гораздо важнее. |

|

#7

|

||||

|

||||

|

http://www.aif.ru/culture/person/mih..._campaign=main

20:44 14/10/2013 15 октября 1814 года родился поэт и драматург Михаил Юрьевич Лермонтов.  М. Ю. Лермонтов на картине П. Кончаловского. © / www.russianlook.com Несмотря на то, что прожил Лермонтов очень недолгую жизнь (всего 26 лет), его творчество во многом повлияло на всю русскую литературу. Жизнь Лермонтова была богата на события: учёба, служба, любовь, путешествия, дуэли… И всё это нашло отражение в стихах поэта. Происхождение Своим происхождением литератор всегда гордился: основателем рода Лермонтовых мог быть легендарный Томас Лермонт («Честный Томас») — шотландский бард-пророк XIII века и фольклорный персонаж.  Репродукция портрета М. Ю. Лермонтова в возрасте 6–8 лет, 1820–22 гг. Фото: РИА Новости Установлено, что «обрусели» Лермонты в 1613 году, когда русскими войсками был взят в плен один из предков поэта. С тех пор Лермонтовы стали жить в России, приняли православие, но о своих корнях поэт никогда не забывал. …На древней стене их наследственный щит И заржавленный меч их висит. Я стал бы летать над мечом и щитом, И смахнул бы я пыль с них крылом; Последний потомок отважных бойцов Увядает средь чуждых снегов; Я здесь был рождён, но нездешний душой… О! зачем я не ворон степной?.. (написано Лермонтовым в неполные 17 лет) Конфликт между отцом и бабушкой После смерти матери маленького Мишу растила бабушка — аристократка Елизавета Алексеевна из рода Столыпиных. При этом отцу практически не позволялось видеться с сыном — родня считала, что он не сможет дать ребёнку надлежащее воспитание. Этот конфликт отразился в драме Михаила Лермонтова «Menschen und Leidenschaften» (в переводе с немецкого «Люди и страсти»).  Государственный музей-усадьба М. Ю. Лермонтова (Тарханы), Пензенская область. Фото: РИА Новости «Лучше сами поверьте, что отец имеет более права над сыном, нежели бабушка… Я, сжалясь над вами, уступил единственное своё утешение, зная, что вы можете Юрия хорошо воспитать… Но я ожидал благодарности, а не всяких неприятностей, когда приезжаю повидаться к сыну… Он вам обязан воспитанием и попечением, но я ничем не обязан. Вы платили за него в год по 5 тысяч, содержали в пансионе, но я сделал ещё для вас жертву, которую не всякий отец сделает для тёщи, уж не говорю об имении… прошу извинить», — говорит своей тёще лермонтовский герой. Слабое здоровье В детстве будущий поэт болел золотухой — бабушка даже наняла врача, чтобы тот следил за здоровьем мальчика. От реального мира Лермонтов убегал в мир своих фантазий: в неоконченной «Повести» автор наделяет героя своими чертами: «Он выучился думать… Лишённый возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, Саша начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой…» Кавказ В Кавказ поэт влюбился с первого взгляда. Оказавшись там подростком (когда бабушка привезла его на лечение на воды), Лермонтов навсегда запомнил горы и позже туда вернулся — правда, уже не по своей воле. В младенческих летах я мать потерял. Но мнилось, что в розовый вечера час Та степь повторяла мне памятный глас. За это люблю я вершины тех скал, Люблю я Кавказ. Переживания из-за расставания с отцом После окончания пансиона поэта ждала очередная драма — властная бабушка обещала оставить внука без наследства, если тот будет жить вместе с родным отцом. Отец под таким напором отступает; Михаил тяжело переживает эту ситуацию. Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете. К чему глубокие познанья, жажда славы, Талант и пылкая любовь свободы, Когда мы их употребить не можем? Мы, дети севера, как здешние растенья, Цветём недолго, быстро увядаем… Как солнце зимнее на сером небосклоне, Так пасмурна жизнь наша, так недолго Её однообразное теченье… Первая любовь  Репродукция портрета Екатерины Сушковой — возлюбленной М. Лермонтова, XIX век. Фото: репродукция После окончания пансиона молодой поэт провёл лето в подмосковном именье своего дяди. Там он и встретил свою первую любовь — Екатерину Сушкову. Взаимности, правда, поэт не добился, зато посвятил возлюбленной стихи. Вблизи тебя до этих пор Я не слыхал в груди огня. Встречал ли твой прелестный взор — Не билось сердце у меня. И что ж? — разлуки первый звук Меня заставил трепетать; Нет, нет, он не предвестник мук; Я не люблю — зачем скрывать! Однако же хоть день, хоть час Ещё желал бы здесь пробыть, Чтоб блеском этих чудных глаз Души тревоги усмирить. Спустя годы поэт жестоко отомстит Сушковой за то, что она его отвергла, и расстроит её замужество. Но пока он молод, наивен и снова влюблён. Роман с Н. Ф. И. После несостоявшегося романа с Сушковой мысли поэта устремились к другой девушке — загадочной Н. Ф. И., которой он посвящает целый цикл стихов. Мои неясные мечты Я выразить хотел стихами, Чтобы, прочтя сии листы, Меня бы примирила ты С людьми и с буйными страстями; Но взор спокойный, чистый твой В меня вперился изумлённый, Ты покачала головой, Сказав, что болен разум мой, Желаньем вздорным ослеплённый. Но и эти отношения нельзя назвать успешными: Наталья Фёдоровна Иванова, скрывающаяся под инициалами Н. Ф. И., вначале ответила на чувства молодого человека взаимностью, но потом предпочла ему другого. Московский университет Учёбу в Московском университете Лермонтов начал на нравственно-политическом отделении, затем перешёл на словесное. В годы учёбы поэт пишет романтическую драму «Странный человек» и множество стихотворений, но о душевных переживаниях разочарованный юноша уже больше никому не рассказывает — ему было удобнее надеть маску пренебрежения. Нередко люди и бранили, И мучили меня за то, Что часто им прощал я то, Чего б они мне не простили. — И начал рок меня томить. Карал безвинно и за дело — От сердца чувство отлетело: И я не мог ему простить. — Я снова меж людей явился С холодным, сумрачным челом; Но взгляд, куда б ни обратился, Встречался с радостным лицом! Юнкерские годы В 1832 году студенту было выдано свидетельство об увольнении «по прошению» — считается, что причиной послужил конфликт с одним из преподавателей. Тогда Лермонтов кардинально поменял свои планы: поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Накануне нового этапа в жизни поэт написал своё самое известное стихотворение — «Белеет парус одинокий». Ему, как и Парусу, хочется приключений, мятежа, новых эмоций, а не однообразной рутины. И в шумных компаниях он всё это нашёл — для Лермонтова юнкерские годы стали временем веселья и разгула. Любовная лирика оказалась временно забытой. Царю небесный! Спаси меня От куртки тесной, Как от огня. От маршировки Меня избавь, В парадировки Меня не ставь. Пускай в манеже Алёхин глас* Как можно реже Тревожит нас. Ещё моленье Прошу принять — В то воскресенье Дай разрешенье Мне опоздать. Я, царь всевышний, Хорош уж тем, Что просьбой лишней Не надоем. Месть Сушковой После окончания школы Лермонтов, молодой красавец-гусар, наследник крупного состояния, вспоминает о своей первой любви — Екатерине Сушковой, которая когда-то не поняла и отвергла юного поэта. Изощрённая месть гусара похожа на многошаговую стратегию.  Репродукция картины «Портрет М. Ю. Лермонтова в сюртуке офицера Тенгинского пехотного полка», 1841 г. Фото: РИА Новости Девушка в то время собиралась выйти замуж за друга Лермонтова, Алексея Лопухина. Поэт очень резко отзывается о Сушковой. «Эта женщина — летучая мышь, крылья которой цепляются за всё, что они встречают! — было время, когда она мне нравилась, теперь она почти принуждает меня ухаживать за нею…» — пишет он в письме к Марии Лопухиной, сестре своего друга. Однако в общении с самой Сушковой гусар изображает влюблённость и красиво ухаживает за ней. Девушка тает и по уши влюбляется в Лермонтова. Возлюбленный же неожиданно для Сушковой вдруг компрометирует её в глазах света, расстраивает замужество и откровенно признаётся, что всё это время просто играл с ней. «Теперь я не пишу романов — я их делаю. — Итак вы видите, что я хорошо отомстил за слёзы, которые кокетство mlle S. заставило меня пролить 5 лет назад; о! Но мы всё-таки ещё не рассчитались: она заставила страдать сердце ребёнка, а я только помучил самолюбие старой кокетки». Так же манипулировать чувствами людей в недалёком будущем будет и Печорин — самый известный и циничный из лермонтовских героев. «Прощание Пушкина с морем». Иван Айвазовский. 1880 год. Увалень. Дуэлянт. Бабник. Александр Пушкин и женщины, окружавшие его Дебют и судебное разбирательство Гибель Пушкина в 1837 году произвела на Лермонтова такое сильное впечатление, что он написал стихотворение «Смерть поэта», в котором молодой поэт обвинил Дантеса и всех, кто не ценил при жизни «светило русской поэзии»: Не вы ль сперва так злобно гнали Его свободный, смелый дар И для потехи раздували Чуть затаившийся пожар? Что ж? веселитесь… — он мучений Последних вынести не мог: Угас, как светоч, дивный гений, Увял торжественный венок. Стихотворение принесло поэту известность, но за ним последовал арест Лермонтова и судебное разбирательство — слишком уж рьяно поэт защищал погибшего Пушкина. Бабушка старается смягчить участь внука, да и пушкинские друзья вступаются за молодого, горячего поэта — в результате Лермонтова отправляют в изгнание — служить на Кавказ. Служба на Кавказе На Кавказе затаивший обиду поэт создал романтическую поэму «Мцыри», повесть «Демон», стихотворение «Дума».  Николай Бурляев в роли Лермонтова в фильме «Лермонтов», 1986 г. Фото: www.russianlook.com Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее — иль пусто, иль темно, Меж тем, под бременем познанья и сомненья, В бездействии состарится оно. Богаты мы, едва из колыбели, Ошибками отцов и поздним их умом, И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, Как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы; Перед опасностью позорно-малодушны, И перед властию — презренные рабы. После окончания ссылки поэт снова не смог жить без приключений. Он устроил дуэль с сыном французского посла (никто не пострадал), за что его во второй раз отправили на Кавказ — теперь в самый опасный пункт Кавказской линии. Однако здесь гусар умудряется написать лучшее из своих произведений — роман «Герой нашего времени». Почти все критики сходятся во мнении, что прототипом Печорина стал сам автор. Роковая дуэль В июле 1841 года состоялась вторая и последняя дуэль Лермонтова — на этот раз с майором в отставке Николаем Мартыновым. По официальной версии, поэт выстрелил вверх, а его оппонент — прямо в грудь Лермонтову. Пуля прошла навылет.  Репродукция рисунка Р. Шведе «М. Ю. Лермонтов на смертном одре», 1841 г. Фото: РИА Новости Так получилось, что стихотворение «Завещание», написанное Михаилом Юрьевичем за год до смерти, стало пророческим. Наедине с тобою, брат, Хотел бы я побыть: На свете мало, говорят, Мне остаётся жить! Поедешь скоро ты домой: Смотри ж… Да что? моей судьбой, Сказать по правде, очень Никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь… Ну, кто бы ни спросил, Скажи им, что навылет в грудь Я пулей ранен был; Что умер честно за царя, Что плохи наши лекаря И что родному краю Поклон я посылаю. Последний раз редактировалось Елена Меньшенина; 16.10.2017 в 00:16. |

|

#8

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2017/10/15/lermontov/

15 октября 2017, 00:00 Мемория  Михаил Юрьевич Лермонтов Художник: Петр Заболотский 15 октября 1814 года родился Михаил Лермонтов, великий русский поэт. Личное дело Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841) родился в Москве, в доме напротив Красных ворот. Род Лермонтовых происходил из Шотландии и восходил к полумифическому барду-пророку Томасу Лермонту. В 1613 году один из представителей этого рода, поручик польской армии Георг (Джордж) Лермонт, поступил на службу к царю Михаилу Федоровичу, перешел в православие и стал, под именем Юрия Андреевича, родоначальником русской дворянской фамилии Лермонтовых. Отец будущего поэта, отставной капитан Юрий Петрович Лермонтов, по воспоминаниям современников, «был среднего роста, редкий красавец и прекрасно сложен», но при этом «ужасно вспыльчив». Мать поэта, Мария Михайловна, урожденная Арсеньева, скончалась от чахотки, когда маленькому Михаилу было всего три года. Небогатый Лермонтов-отец не в состоянии был воспитывать сына, как этого хотелось бы его аристократической родне, и воспитанием Михаила занялась его бабушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, оставившая его в своем поместье Тарханы и тратившая «по четыре тысячи в год на обучение разным языкам». Она была «не особенно красива, высокого роста, сурова и до некоторой степени неуклюжа», но обладала недюжинным умом, силой воли и деловой хваткой. Елизавета страстно любила внука и терпеть не могла его отца и своего зятя. Детство Михаила прошло в поместье бабушки - Тарханах Пензенской губернии. Он родился болезненным и все детство страдал золотухой. Бабушка, ничего не жалевшая для внука, даже наняла для него доктора Ансельма Левиса (Леви) — еврея из Франции, главной обязанностью которого были лечение и врачебный надзор за юным Михаилом. Постоянная болезненность способствовала раннему интеллектуальному и душевному развитию мальчика, которое стало для него источником огорчений: никто из окружающих не обращал внимания на томления его души. По мнению исследователей, в этом коренятся основные мотивы его будущей поэзии разочарования. В Тарханах была прекрасная библиотека, и Лермонтов пристрастился к чтению. Под руководством нанятых бабушкой учителей он овладел несколькими европейскими языками (английских, немецких и французских писателей он читал в оригиналах), и прекрасно изучил европейскую культуру в целом и литературу в частности. Когда Михаилу было десять лет, бабушка повезла его на Кавказ, на воды; там он встретил девочку лет девяти — и в первый раз в нем проснулось необыкновенно глубокое чувство, оставившее память на всю жизнь. Спустя два года после возвращения с Кавказа, в 1827 году, бабушка повезла Лермонтова в Москву, и в 1828-м он был зачислен полупансионером в 4-й класс Московского университетского благородного пансиона, где провел около двух лет. Здесь ученикам прививали вкус к литературе: происходили «заседания по словесности», молодые люди пробовали свои силы в самостоятельном творчестве. В эти годы Михаил сначала увлекался Шиллером, особенно его юношескими трагедиями; затем – Шекспиром, а позднее – Байроном. Байроническая поэма становится основой раннего творчества Лермонтова. В 1828-1829 годах он пишет поэмы «Корсар», «Преступник», «Олег», «Два брата», «Последний сын вольности», «Измаил-Бей» и «Демон». В 1830 году пансион был преобразован в гимназию. Лермонтов увольняется из него «по прошению» и в том же году после сдачи экзаменов поступает в Московский университет – сначала на нравственно-политическое отделение, потом – на словесное. В это время в университете функционировали студенческие кружки и общества И. В. Станкевича, А. И. Герцена, В. Г. Белинского, однако о связи с ними Лермонтова сведений нет, и главное место в его творчестве занимает не политическая, а любовная лирика. К этому времени относятся его первые юношеские увлечения – сперва Екатериной Сушковой, потом Натальей Ивановой (таинственной Н. Ф. И посвящен так называемый «ивановский цикл» из приблизительно тридцати стихов), а позднее - Варенькой Лопухиной, к которой он питал до конца жизни самое глубокое чувство. В 1832 Лермонтов оставляет Московский университет и переезжает в Петербург, надеясь продолжить образование в Петербургском университете; однако ему отказались зачесть прослушанные в Москве курсы. Чтобы не начинать обучение заново, он решает избрать военное поприще и в ноябре 1832 поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой, по его словам, провел два «злополучных года». Быт школы отразился в его так называемых юнкерских поэмах - «Петергофский праздник», «Уланша», «Гошпиталь». В это время Лермонтов пишет исторический роман «Вадим» на тему пугачевщины, который остался незаконченным, и все больше интересуется драмой. Из школы Лермонтов был выпущен корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк (сентябрь 1834); в этом же году выходит его первая напечатанная поэма «Хаджи Абрек». Лермонтов работает над поэмами «Сашка», «Боярин Орша», начинает роман «Княгиня Лиговская» и отдает в цензуру первую редакцию драмы «Маскарад». В 1835-1836 Лермонтов еще не входит в ближайший пушкинский круг; с Пушкиным он также незнаком. Тем более принципиальный характер получает его стихотворение «Смерть Поэта» (1837; опубликовано 1858), написанное сразу же по получении известия о гибели Пушкина. 18 февраля 1837 Лермонтов был арестован; началось политическое дело о «непозволительных стихах». Под арестом Лермонтов пишет несколько стихотворений: «Сосед» («Кто б ни был ты, печальный мой сосед»), «Узник», положивших начало циклу его «тюремной лирики»: «Соседка», «Пленный рыцарь» и другие. В феврале 1837 был отдан высочайший приказ о переводе Лермонтова прапорщиком в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Во время этой ссылки и позднее особенно раскрылось художественное дарование Лермонтова, с детства увлекавшегося живописью. Он создал множество акварелей, картин маслом и рисунков, лучшие из которых связаны с кавказской темой. Кавказская ссылка была сокращена хлопотами бабушки через А. X. Бенкендорфа. В октябре 1837 был отдан приказ о переводе Лермонтова в Гродненский гусарский (в Новгородской губернии), а затем в лейб-гвардии Гусарский полк, стоявший в Царском Селе. В январе 1838 Лермонтов возвращается в Петербург, где попадает в пушкинский литературный круг, знакомится с В.А. Жуковским, П. А. Вяземским, П. А. Плетневым, В. А. Соллогубом, семейством Карамзиных. В 1840 году в Петербурге отдельными изданиями выходят его единственные прижизненные сборники - «Стихотворения» и «Герой нашего времени». Наиболее прочные отношения устанавливаются у Лермонтова с журналом «Отечественные записки»- именно там появилось большинство прижизненных и посмертных публикаций его стихов, а также повести «Бэла», «Фаталист» и «Тамань». В феврале 1840 на балу у графини Лаваль у Лермонтова произошла ссора с сыном французского посланника Э. Барантом. 18 февраля состоялась дуэль, окончившаяся примирением, однако Лермонтов из-за нее был предан военному суду. В апреле 1840 был отдан приказ о переводе поэта в Тенгинский пехотный полк в действующую армию на Кавказ. В июне он прибыл в Ставрополь, а в июле уже участвовал в стычках с горцами и в кровопролитном сражении при р. Валерик, в котором отличился, согласно официальному донесению, «мужеством и хладнокровием». В начале февраля 1841, получив двухмесячный отпуск, Лермонтов приезжает в Петербург. Его представляют к награде за храбрость, но Николай I отклонил представление. Поэт проводит в столице 3 месяца, рассчитывая получить отставку и полностью посвятить себя литературе. Однако, 14 апреля 1841, так и не получив отсрочки, Лермонтов возвращается на Кавказ. В мае он прибывает в Пятигорск и получает разрешение задержаться для лечения на минеральных водах. Здесь он пишет целый ряд стихотворений: «Сон», «Утес», «Они любили друг друга...», «Тамара», «Свиданье», «Листок», «Выхожу один я на дорогу...», «Морская царевна», «Пророк». В Пятигорске произошла ссора Лермонтова с его товарищем по Школе юнкеров майором в отставке Николаем Мартыновым. На одном из вечеров в пятигорском семействе Верзилиных шутки Лермонтова задели Мартынова. Ссора повлекла за собой вызов; не придавая значения размолвке, Лермонтов принял его, не намереваясь стрелять в товарища. 27 июля 1841 состоялась дуэль, в которой поэт был убит наповал. Тело Михаила Лермонтова покоилось в пятигорской земле 250 дней. В январе 1842 года Елизавета Арсеньева обратилась к императору с просьбой разрешить перевезти тело внука в Тарханы. Получив позволение, 27 марта 1842 года слуги бабушки поэта увезли прах Лермонтова в свинцовом и засмоленном гробу в семейный склеп в селе Тарханы. Чем знаменит Михаил Лермонтов по праву считается великим русским поэтом, имя которого в истории русской литературы стоит рядом с именем Пушкина. Поэзия, проза и драматургические произведения Лермонтова ознаменовали собой новый расцвет русской литературы и оказали большое влияние на ее дальнейшее развитие в XIX и XX веках. О чем надо знать Неудачный брак родителей Лермонтова - богатой наследницы Марии Арсеньевой и армейского капитана из обедневшего рода Лермонтовых - тяжело сказался на формировании личности поэта. После ранней смерти матери бабушка забрала Михаила от отца с уговором воспитывать его до 16 лет и во всем советоваться с отцом. Однако, последнее условие не выполнялось: даже свидания отца с сыном встречали непреодолимые препятствия со стороны Арсеньевой. В пансионе отец часто навещал сына и отношения его с тещей обострились до крайней степени. Эта борьба развивалась на глазах подростка. Бабушка, ссылаясь на свою одинокую старость, взывая к чувству благодарности внука, отвоевала его у зятя, пригрозив, как и раньше, отписать все свое движимое и недвижимое имущество в род Столыпиных, если внук по настоянию отца уедет от нее. Юрию Петровичу пришлось отступить, хотя отец и сын были привязаны друг к другу, и отец, по-видимому, как никто другой понимал, насколько одарен его сын. Во всяком случае, именно об этом свидетельствует его предсмертное письмо сыну. Стихотворения этого времени — яркое отражение пережитого поэтом. «Мой дух погас и состарился», — говорит он, и только «смутный памятник прошедших милых лет» ему «любезен». Впоследствии, оплакивая отца, он себя и его называл «жертвами жребия земного»: «ты дал мне жизнь, но счастья не дано!..» Раздор между своим отцом и бабушкой Лермонтов описал в драме с немецким заглавием — «Menschen und Leidenschaften». Прямая речь «Великая человечность Лермонтова, пластичность его образов, его способность "перевоплощаться" — в Максима Максимыча, в Казбича, в Азамата, в Бэлу, в княжну Мери, в Печорина, соединение простоты и возвышенности, естественности и оригинальности — свойства не только созданий Лермонтова, но и его самого. И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека — грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, застенчивого, наделенного могучими страстями и волей и проницательным беспощадным умом. Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого», - Ираклий Андроников. «Образ Лермонтова» 7 фактов о Михаиле Лермонтове Крестной матерью Михаила Лермонтова стала его бабушка — Елизавета Алексеевна Арсеньева. Недолюбливая зятя, она настояла на том, чтобы мальчика назвали не Петром, как хотел отец, а Михаилом - в честь деда Михаила Васильевича Арсеньева. Воспитавшая поэта бабушка Елизавета Алексеевна пережила своего мужа, дочь, зятя и внука. Она похоронена в фамильном склепе в Тарханах. Памятника у нее нет. Лермонтов считал «Маскарад» первым произведением, достойным обнародования. Он трижды подавал его в драматическую цензуру и дважды переделывал. Драма, однако, была запрещена. Стихотворение «Смерть Поэта» изначально завершалось словами: «И на устах его печать». После того, как оно быстро распространилось в списках, один из родственников Лермонтова, Н. Столыпин, начал порицать его горячность по отношению к такому джентльмену, как Дантес. Лермонтов вышел из себя, выгнал гостя и в порыве гнева набросал заключительные 16 строк «А вы, надменные потомки…»… Современники считали, что прототипом княжны Мери была Наталья Соломоновна — сестра Мартынова. Лермонтов обладал редкой музыкальностью – он играл на скрипке и на рояле, пел арии из своих любимых опер и даже сочинял музыку: есть сведения, что он положил на музыку свою «Казачью колыбельную песню» Британская компания Oxford Ancestors, составляющая родословные, проводит работу по подтверждению версии происхождения рода Лермонтовых от легендарного шотландца Томаса Лермонта при помощи анализа ДНК. Материалы о Михаиле Лермонтове А. П. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов Ираклий Андроников. Образ Лермонтова Михаил Юрьевич Лермонтов в Библиотеке Мошкова Статья о Михаиле Лермонтове в Википедии |

|

#9

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/4545/

Друг поэта Васильчиков А.И. вспоминал: "В июле месяце 1841 года Лермонтов, вместе с своим двоюродным братом А.А. Столыпиным и тяжело раненным М.П. Глебовым возвратились из экспедиции, описанной в стихотворении «Валерик», для отдыха и лечения в Пятигорск. Я с ними встретился, и мы поселились вместе в одном доме, кроме Глебова, который нанял квартиру особо. Позже подъехал к нам князь Трубецкой, которому я уступил половину моей квартиры. Мы жили дружно, весело и несколько разгульно, как живется в этом беззаботном возрасте, двадцать — двадцать пять лет. Хотя я и прежде был знаком с Лермонтовым, но тут узнал его коротко, и наше знакомство, не смею сказать наша дружба, были искренны, чистосердечны. Однако глубокое уважение к памяти поэта и доброго товарища не увлечет меня до одностороннего обвинения того, кому, по собственному его выражению, злой рок судил быть убийцею Лермонтова. В Лермонтове (мы говорим о нем как о частном лице) было два человека: один добродушный для небольшого кружка ближайших своих друзей и для тех немногих лиц, к которым он имел особенное уважение, другой — заносчивый и задорный для всех прочих его знакомых. К этому первому разряду принадлежали в последнее время его жизни прежде всех Столыпин (прозванный им же Монго), Глебов, бывший его товарищ по гусарскому полку, впоследствии тоже убитый на дуэли князь Александр Николаевич Долгорукий, декабрист М.А. Назимов и несколько других ближайших его товарищей. Ко второму разряду принадлежал по его понятиям весь род человеческий, и он считал лучшим своим удовольствием подтрунивать и подшучивать над всякими мелкими и крупными странностями, преследуя их иногда шутливыми, а весьма часто и язвительными насмешками. Но, кроме того, в Лермонтове была черта, которая трудно соглашается с понятием о гиганте поэзии, как его называют восторженные его поклонники, о глубокомысленном и гениальном поэте, каким он действительно проявился в краткой и бурной своей жизни. Он был шалун в полном ребяческом смысле слова, и день его разделялся на две половины между серьезными занятиями и чтениями, и такими шалостями, какие могут прийти в голову разве только пятнадцатилетнему школьному мальчику; например, когда к обеду подавали блюдо, которое он любил, то он с громким криком и смехом бросался на блюдо, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанье и часто оставлял всех нас без обеда. Обедая каждый день в Пятигорской гостинице, он выдумал еще следующую проказу. Собирая столовые тарелки, он сухим ударом в голову слегка их надламывал, но так, что образовывалась только едва заметная трещина, а тарелка держалась крепко, покуда не попадала при мытье посуды в горячую воду; тут она разом расползалась, и несчастные служители вынимали из лохани вместо тарелок груды лома и черепков. Разумеется, что эта шутка не могла продолжаться долго, и Лермонтов поспешил сам заявить хозяину о своей виновности и невинности прислуги и расплатился щедро за свою забаву. Мы привели эти черты, сами по себе ничтожные, для верной характеристики этого странного игривого и вместе с тем заносчивого нрава. Лермонтов не принадлежал к числу разочарованных, озлобленных поэтов, бичующих слабости и пороки людские из зависти, что не могут насладиться запрещенным плодом; он был вполне человек своего века, герой своего времени: века и времени, самых пустых в истории русской гражданственности. Но, живя этой жизнию, к коей все мы, юноши тридцатых годов, были обречены, вращаясь в среде великосветского общества, придавленного и кассированного после катастрофы декабря, он глубоко и горько сознавал его ничтожество и выражал это чувство не только в стихах «Печально я гляжу на наше поколенье», но и в ежедневных, светских и товарищеских своих сношениях. От этого он был, вообще, нелюбим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах; при дворе его считали вредным, неблагонамеренным и притом, по фрунту, дурным офицером, и когда его убили, то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, что «туда ему и дорога». Все петербургское великосветское общество, махнув рукой, повторило это надгробное слово над храбрым офицером и великим поэтом. Итак, отдавая полную справедливость внутренним побуждениям, которые внушали Лермонтову глубокое отвращение от современного общества, нельзя, однако, не сознаться, что это настроение его ума и чувств было невыносимо для людей, которых он избрал целью своих придирок и колкостей, без всякой видимой причины, а просто как предмет, над которым он изощрял свою наблюдательность. Однажды на вечере у генеральши Верзилиной Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым. Что он сказал, мы не расслышали; знаю только, что, выходя из дома на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах», — на что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: «А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения». Больше ничего в тот вечер и в последующие дни, до дуэли, между ними не было, по крайней мере, нам, Столыпину, Глебову и мне, неизвестно, и мы считали эту ссору столь ничтожною и мелочною, что до последней минуты уверены были, что она кончится примирением. Тем не менее все мы, и в особенности М. П. Глебов, который соединял с отважною храбростью самое любезное и сердечное добродушие и пользовался равным уважением и дружбою обоих противников, все мы, говорю, истощили в течение трех дней наши миролюбивые усилия без всякого успеха. Хотя формальный вызов на дуэль и последовал от Мартынова, но всякий согласится, что вышеприведенные слова Лермонтова «потребуйте от меня удовлетворения» заключали в себе уже косвенное приглашение на вызов, и затем оставалось решить, кто из двух был зачинщик и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению. На этом сокрушились все наши усилия; трехдневная отсрочка не послужила ни к чему, и 15 июля часов в шесть-семь вечера мы поехали на роковую встречу; но и тут в последнюю минуту мы, и я думаю сам Лермонтов, были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут... ужинать. Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место по тропинке, ведущей в колонию (имени не помню), темная, громовая туча поднималась из-за соседней горы Бештау. Мы отмерили с Глебовым тридцать шагов; последний барьер поставили на десяти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на десять шагов по команде «марш». Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову, и скомандовали: «Сходись!» Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди раненые или ушибленные. Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом — сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие. Хотя признаки жизни уже видимо исчезли, но мы решили позвать доктора. По предварительному нашему приглашению присутствовать при дуэли, доктора, к которым мы обращались, все наотрез отказались. Я поскакал верхом в Пятигорск, заезжал к двум господам медикам, но получил такой же ответ, что на место поединка по случаю дурной погоды (шел проливной дождь) они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого. Когда я возвратился, Лермонтов уже мертвый лежал на том же месте, где упал; около него Столыпин, Глебов и Трубецкой. Мартынов уехал прямо к коменданту объявить о дуэли..." За дуэль Мартынов был приговорён военно-полевым судом к разжалованию и лишению всех прав состояния, однако по окончательному приговору, конфирмованному Николаем I, приговорён к трёхмесячному аресту на гауптвахте и церковному покаянию и в течение нескольких лет отбывал епитимию в Киеве. Впоследствии написал воспоминания о дуэли.

|

|

#10

|

||||

|

||||

|

1814 г.

Родился М. Ю. Лермонтов (Москва), великий русский поэт. В 1838 г. корнет лейб-гвардии Гусарского полка. За «непозволительные» стихи сослан на Кавказ. С 1840 г. поручик Тенгинского пехотного полка. Отличился в боях во время экспедиции русских войск в Малую Чечню. Представлялся к наградам, но представление «высочайше оставлено без последствия». Погиб 27.07.1841 г. на дуэли.  Михаил Лермонтов — поэт и русский офицер |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|