|

|

#51

|

|||||

|

|||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...B0%D0%BA%D1%81

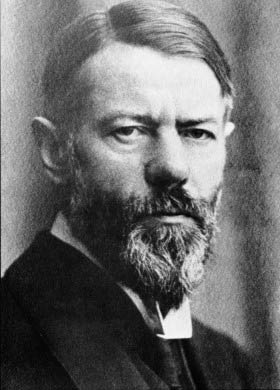

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Макс Вебер нем. Max Weber  Max Weber 1894.jpg Макс Вебер в 1894 году Дата рождения: 21 апреля 1864[1][2] Место рождения: Эрфурт, Пруссия[3] Дата смерти: 14 июня 1920[3][2] (56 лет) Место смерти: Мюнхен[3] Страна:  Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg Германия Научная сфера: социология, история, экономика Место работы: Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Фрайбургский университет и Гейдельбергский университет Альма-матер: Университет Фридриха-Вильгельма, Гейдельбергский университет, Фрайбургский университет, Венский университет, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана и Гёттингенский университет Научный руководитель: Гольдшмидт, Левин Известные ученики: Альфред Шюц, Гарольд Гарфинкель Известен как: создатель понимающей социологии Максимилиа́н Карл Эми́ль Ве́бер (нем. Maximilian Carl Emil Weber; 21 апреля 1864, Эрфурт, Пруссия — 14 июня 1920, Мюнхен, Германия), известный как Макс Вебер (нем. Max Weber) — немецкий социолог, философ, историк, политический экономист. Идеи Вебера оказали значительное влияние на развитие общественных наук, в особенности — социологии[4]. Наряду с Эмилем Дюркгеймом и Карлом Марксом Вебер считается одним из основоположников социологической науки[5][6][7]. Вебер ввёл в научный оборот термин «социальное действие». Учёный был последовательным сторонником методов антипозитивизма, утверждая, что для исследования социальных действий лучше подходит не чисто эмпирический, но «объясняющий», «интерпретирующий» метод. В рамках основанной на нём концепции понимающей социологии учёный пытался не только рассмотреть то или иное социальное действие, но также распознать цель и смысл происходящего с точки зрения вовлечённых индивидов. Ядро научных интересов Вебера составляло изучение процессов перехода общества от традиционного к современному: рационализации, секуляризации, демистификации. Одной из самых известных работ учёного стала диссертация о протестантских истоках капитализма. Исследование на стыке экономической социологии и социологии религии получило развитие в известной книге «Протестантская этика и дух капитализма», увидевшей свет в 1905 году. Оппонируя марксистской концепции исторического материализма, Вебер отмечал важность культурных воздействий, оказываемых религией, — именно в этом он видел ключ к пониманию генезиса капиталистической формы хозяйствования[8][прим. 1]. Впоследствии учёный исследовал религии Китая, Индии и древний иудаизм, пытаясь найти в них причины тех процессов, которые обусловили различия между хозяйственным устройством Запада и Востока. В другой своей известной работе, «Политика как призвание и профессия» (1919), Вебер определил государство как некоторый институт, который обладает монополией на легитимное применение насилия. Социолог впервые выделил различные типы общественной власти, подчёркивая, что институты современного государства во всё большей степени основываются на рационально-правовом типе. Учёный внёс определённый вклад в развитие экономической истории, теории и методологии экономики. Исследования Вебера в области рационализации общества оказали влияние на формирование критической теории социологии, развивавшейся преимущественно в рамках Франкфуртской школы. Вебер стал одним из основателей либеральной Немецкой демократической партии, которая была образована после Первой мировой войны. Позже учёный безуспешно баллотировался в немецкий парламент и консультировал комиссию по разработке новой конституции. Вебер скончался в 1920 году в возрасте 56 лет, причиной смерти послужила пандемия Испанского гриппа и последовавшая пневмония[5]. Младший брат Вебера — Альфред — также стал исследователем в области социологии. Содержание 1 Биография 1.1 Детство 1.2 Образование 1.3 Ранний период творчества 1.4 Поздний период творчества 1.5 Политическая деятельность 1.6 Последние годы жизни 2 Научная деятельность 2.1 Внешние влияния 2.2 Методология 2.3 Понимающая социология и теория социального действия 2.4 Рационализация 2.5 Социология религии 2.5.1 «Протестантская этика и дух капитализма» 2.5.2 «Религия Китая: конфуцианство и даосизм» 2.5.3 «Религия Индии: социология индуизма и буддизма» 2.5.4 «Древний иудаизм» 2.5.5 «Хозяйство и общество» 2.5.6 Теодицея счастья и несчастья 2.6 Политическая социология 2.6.1 Социология власти 2.6.2 Социальная стратификация 2.7 Социология города 2.8 Экономика 2.8.1 Методологический индивидуализм 2.8.2 Маржинализм и психофизика 2.8.3 Экономическая история 2.8.4 Хозяйственный учёт 3 Наследие 3.1 Критика 4 Сочинения 4.1 Некоторые издания на русском языке 5 Комментарии 6 Примечания 7 Литература 8 Ссылки Биография Детство  Вебер с братьями Альфредом и Карлом. 1879 год. Вебер родился в 1864 году в Эрфурте, центральном городе Тюрингии[5]. Максимилиан Карл Эмиль стал первым из семи детей Макса Вебера-старшего, состоятельного и известного государственного служащего, члена Национальной либеральной партии (англ.)русск.. Мать Макса-младшего — Элена (в девичестве Фалленштейн) — имела в числе прочих французские гугенотские корни. В течение всей жизни Элена Вебер выражала преданность своим моральным принципам[5][9]. Характер занятий Вебера-старшего предопределил политическую и академическую природу семейных дискуссий, салон чиновника собирал множество видных учёных и общественных деятелей[5]. Старший сын Вебера вместе со своим братом Альфредом, также избравшим профессию социолога и экономиста, успешно развивались в столь интеллектуальной атмосфере. На Рождество 1876 года тринадцатилетний Макс-младший подарил родителям два исторических эссе, «О направлении германской истории, с особым указанием на фигуры Императора и Папы Римского» и «О римском имперском периоде, от Константина до переселения народов»[10]. Занятия с учителями не производили на мальчика никакого впечатления и были для него скучны. В то время как преподаватели выражали возмущение столь непочтительным поведением, Вебер-младший в тайне прочитал все сорок томов полного собрания сочинений Гёте[11][12]. Ещё до поступления в университет Максимилиан ознакомился с большим числом произведений других классиков[12]. Со временем отношения между супругами стали более напряжёнными: отец был склонен к «земным наслаждениям»[прим. 2], а мать по-прежнему непреклонно следовала догмам кальвинизма и «стремилась вести аскетичную жизнь»[прим. 3][13][14]. Образование В 1882 году Вебер поступил на юридический факультет Гейдельбергского университета[15]. После годичной службы в вооружённых силах страны Вебер был переведён в Берлинский университет[11]. Первые несколько лет учёбы будущий учёный с мировым именем провёл «употребляя пиво и занимаясь фехтованием». Во время семейных ссор он всё чаще становился на сторону матери, постепенно отстраняясь от отца[13][14][16]. Одновременно с обучением в университете Вебер работал в качестве младшего адвоката[11]. В 1886 году он сдал экзамен, позволявший ему заниматься данным видом деятельности. Во второй половине 1880-х годов он продолжил изучать право и историю[11]. Вебер получил степень доктора юридических наук в 1889 году, защитив историко-правовую диссертацию о солидарной ответственности и раздельных капиталах в торговых компаниях итальянских городов. Данный труд впоследствии стал частью крупной работы «Об истории средневековых торговых компаний, с использованием южно-европейских источников», опубликованной в том же году[17]. Два года спустя Вебер прошёл процедуру габилитации, темой его новой диссертации стала сельскохозяйственная история Рима и её воздействие на публичное и частное право. Соавтором доктора Вебера тогда выступил Август Мейцен[18][19]. Став приват-доцентом, Вебер стал преподавать в Берлинском университете и давать консультации правительственным органам[20]. Ранний период творчества В период между защитой диссертации и габилитацией Вебер занимался изучением современной социальной политики. В 1888 году он присоединился к Союзу социальной политики (нем. Verein für Socialpolitik)[21] — недавно созданной профессиональной ассоциации немецких экономистов исторической школы. Представители союза придерживались мнения о том, что экономическая наука является в первую очередь инструментом для решения социальных проблем соответствующей эпохи. Тогда же Вебер дебютировал в политике, присоединившись к левоцентристской организации «Евангелический социальный конгресс (англ.)русск.»[22]. В 1890 году по инициативе Союза социальной политики стартовала программа по изучению так называемого «польского вопроса», Остфлюхта: польские фермеры из восточной части страны массово мигрировали в стремительно развивающиеся города германского запада[5]. Вебер возглавил группу исследователей и стал автором значительной части итогового доклада Союза по данной теме[5][21]. Доклад привлёк внимание многих экспертов и стал поводом для широких дискуссий, а Вебер впервые заявил о себе как об исследователе в области социологии[5]. В 1893—1899 годах учёный входил в состав крайне правой политической организации «Пангерманский союз» (нем. Alldeutscher Verband), члены которой протестовали против дальнейшей миграции поляков. Впрочем, степень поддержки Вебером идей германизации славянского этноса и других националистических проектов ныне является предметом дискуссий[23][24]. В ряде работ, в частности, в противоречивой лекции «Национальное государство и экономическая политика» (1895) социолог выступает против иммиграции поляков и обвиняет в сложившейся ситуации класс юнкеров, интересам которых наплыв славян вполне соответствовал[25].  Портрет Марианны Вебер, 1896 год. В 1893 году Вебер женился на далёкой родственнице Марианне Шнитгер. Супруга социолога, сама занимавшаяся наукой, впоследствии занялась защитой прав женщин[5][26]. После смерти Вебера она собирала и публиковала труды мужа, а её биографическая книга пролила свет на многие стороны жизни учёного[27][28]. Брак Веберов был бездетным, более того, считается, что не имела место даже консуммация[16]. Женитьба на Шнитгер позволила Веберу обрести долгожданную финансовую независимость, и он наконец смог покинуть дом семьи[14]. В 1894 году Вебер с женой переехали во Фрайбург, где социолог стал университетским преподавателем экономики[19][20]. Спустя два года он занял аналогичную позицию в Гейдельбергском университете[19][20]. Там учёный стал центральной фигурой сообщества интеллектуалов, «круга Вебера», объединившем также Марианну, Георга Еллинека, Эрнста Трёльча, Вернера Зомбарта, Марка Блока, Роберта Михельса и Дьёрдя Лукача[5]. Продолжая деятельность в Союзе социальной политики и Евангелическом конгрессе[5], Вебер сконцентрировался на изучении экономики и истории права[29]. В 1897 году, через два месяца после тяжёлой ссоры с сыном скончался Вебер-старший[5][30]. Это обстоятельство положило начало усиливавшимся со временем депрессии, нервозности и бессонницы сына, что отрицательно сказалось на его способности преподавать[11][19]. Состояние здоровья вынудило Вебера сократить рабочее время и даже прервать учебный курс осенью 1899 года. После нескольких месяцев в санатории Веберы отправились в конце 1900 года в Италию и вернулись в Хайдельберг лишь весной 1902 года. Тем не менее, уже в следующем году профессор снова отказался от преподавания и не работал со студентами до 1919 года. Хронология тяжёлого периода жизни и прогрессировавших отклонений психики была в деталях описана самим Вебером, однако записи были уничтожены Марианной. Предполагается, что причиной этого поступка стала боязнь огласки психических расстройств учёного, которая позволила бы нацистам раскритиковать его труды[5][31]. Поздний период творчества Если в начале 1890-х годов Вебер был крайне продуктивен, то в 1898—1902 годах учёный не опубликовал ни одной работы. Освободившись от обязанностей профессора в 1903 году, Вебер вступил в должность помощника редактора в научном журнале Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik («Архив социальных наук и общественного благосостояния»)[32], где работал с коллегами Эдгаром Яффе и Вернером Зомбартом[5][33]. Научные интересы Вебера стали связаны с фундаментальными вопросами социологии и других общественных наук — его поздние работы представляют исключительный интерес для современных учёных[29]. В 1904 году «Архив» опубликовал некоторые основополагающие работы Вебера, в том числе его самый известный труд — «Протестантская этика и дух капитализма»[34]. Именно тогда был заложен фундамент его дальнейших изысканий, посвящённых воздействию культурных и религиозных факторов на формирование экономических институтов и систем[35]. «Этика» стала единственным эссе Вебера того периода, которое было издано в формате книги при жизни социолога. Другие работы, написанные в первые пятнадцать лет XX века и вышедшие в свет уже после смерти автора, связаны с исследованиями в области социологии религии, социологии права и экономической социологии[5]. В 1904 году Вебер посетил Соединённые Штаты и принял участие в Конгрессе искусств и наук, приуроченном к Всемирной выставке в Сент-Луисе. Несмотря на частичное выздоровление, Вебер всё ещё не мог возобновить преподавание и продолжал исследования в качестве независимого учёного благодаря наследству, полученному в 1907 году[20][32]. В 1909 году, разочаровавшись в деятельности Союза социальной политики, Вебер совместно с Рудольфом Голдшидом, Георгом Зиммелем, Фердинандом Тённисом и Вернером Зомбартом стал сооснователем Немецкой социологической ассоциации[36][37]. Он стал первым казначеем этой организации (нем. Deutsche Gesellschaft für Soziologie)[5]. В 1912 году Вебер вышел из состава ассоциации и предпринял попытку создания политической партии левого крыла, которая объединила бы социал-демократов и либералов. Инициатива не увенчалась успехом, поскольку сторонники либеральной идеологии не разделяли революционных идеалов левых политиков[38]. Политическая деятельность  Вебер (на переднем плане) и Эрнст Толлер (анфас, справа от Вебера), 1917 год. После начала Первой мировой войны пятидесятилетний Вебер добровольно поступил на военную службу и был назначен офицером резерва. По долгу службы он занимался организацией армейских больниц в Хайдельберге вплоть до конца 1915 года[32][39]. С течением войны его взгляды на конфликт и экспансию Германской империи менялись[38][39][40]. В самом начале войны он разделял взгляды националистов и поддерживал идею ведения военных действий. В то же время он считал, что участие в войне является обязанностью Германии как одного из ведущих государств. Позже позиция Вебера кардинально изменилась и учёный стал одним из последовательных критиков дальнейшей экспансии империи и военной политики короля[5]. Он также публично осуждал идеи захвата Бельгии и неограниченной подводной войны. Ещё через некоторое время Вебер выступил в поддержку конституционных реформ, демократизации германской политической системы и введения всеобщего избирательного права[5]. В 1918 году Вебер присоединился к хайдельбергскому совету рабочих и солдат. В следующем году Вебер отправился на Парижскую мирную конференцию в составе германской делегации. Будучи советником при Конфиденциальном комитете по конституционной реформе, он поспособствовал разработке Веймарской конституции (1919)[32]. Вебер хорошо понимал устройство политической системы США и выступал за создание выборного мощного института президентства, который служил бы противовесом бюрократической власти[5]. Спорным является мнение о том, что Вебер настаивал на закреплении в документе чрезвычайных полномочий президента. Статья 48 Веймарской конституции действительно содержит подобное положение, которое было впоследствии использовано Адольфом Гитлером для подрыва других конституционных норм, подавления оппозиции и установления тоталитарного режима[41].  Могила Вебера в Хайдельберге. Вебер безуспешно баллотировался в парламент от Немецкой демократической партии, организации либерального толка, одним из основателей которой был он сам[5][42]. Вебер выступил как против Ноябрьской революции, так и против ратификации Версальского мирного договора, что сделало его оппонентом практически всех политических сил Германии[5]. Считается, что именно эта принципиальная позиция помешала Веберу занять государственную должность в период правления Фридриха Эберта, нового президента от социал-демократов[39]. В то время фигура Вебера была весьма уважаема, однако он не имел влияния на политическую ситуацию в стране[5]. Историки по-прежнему не достигли консенсуса в отношении роли Вебера в политической жизни Германии. Последние годы жизни Разочарованный в политике Вебер вернулся к преподавательской работе в 1919 году. После нескольких месяцев работы в Вене он переехал в Мюнхен[5][20][32]. В Мюнхене Вебер возглавил первый германский институт социологии, при этом позицию профессора социологии он не занимал. Его последние лекции собраны в книгах «Наука как призвание и профессия» (нем. Wissenschaft als Beruf, 1918), «Политика как призвание и профессия» (нем. Politik als Beruf, 1919) и «Общая экономическая история» (нем. Wirtschaftsgeschichte, 1923)[5]. Баварские коллеги и студенты Вебера резко раскритиковали его точку зрения в отношении Ноябрьской революции, и представители правого студенчества устроили демонстрацию напротив дома учёного[38]. В Мюнхене Вебер заразился Испанским гриппом и умер от пневмонии 14 июня 1920 года[5]. Перед смертью он работал над своим magnum opus «Хозяйство и общество» (нем. Wirtschaft und Gesellschaft), которое было издано при содействии Марианны в 1921—1922 годах. Научная деятельность Внешние влияния Представители немецкого идеализма и, в особенности, неокантианства оказали сильное влияние на формирование Вебера как мыслителя. Вебер познакомился с работами неокантианцев благодаря советам его коллеги из Фрайбургского университета Генриха Риккерта[5]. Особенно важной для социолога была вера неокантианцев в то, что реальность представляет собой нечто хаотичное и непостижимое, а всё рациональное и упорядоченное есть продукт концентрации человеческого мышления на тех или иных аспектах действительности и систематизации полученных извне данных[5]. Взгляды Вебера на методологию общественных наук перекликаются с точкой зрения известного неокантианца и пионера социологии Георга Зиммеля[43]. Вебер также находился под влиянием кантианской этики, хотя он и считал, что нравственная система Канта устарела для современного мира, лишённого религиозной строгости. Подобное мнение отчётливо указывает на наличие влияния со стороны философии Фридриха Ницше[5]. Согласно Стэнфордской энциклопедии философии, «глубокое противоречие между кантианскими нравственными императивами и ницшеанским диагнозом современному культурному миру, вероятно, и есть то, что придаёт этическому мировоззрению Вебера столь мрачно-трагический и агностический оттенок»[5][прим. 4]. Другим важнейшим источником вдохновения для Вебера послужили работы Карла Маркса и другие академические исследования социализма. Вебер разделял некоторые опасения Маркса в отношении развития бюрократических систем, считая, что им доступны алгоритмы намеренного подавления человеческой свободы. По мнению Вебера, конфликт между чиновничеством и другими сословиями постоянен и неизбежен[44]. Очевидным в работах Вебера является след, оставленный религиозностью матери. Однако несмотря на наличие интереса к проведению социолого-религиозных исследований Вебер никогда не скрывал своей светскости[45][46]. Вебер как экономист принадлежал немецкой исторической школе. Среди других известных представителей течения следует отметить Густава фон Шмоллера и Вернера Зомбарта, студента Вебера. При всём соответствии научных интересов Вебера общему направлению исследования в рамках школы его взгляды на теорию стоимости разнились с мнениями других историцистов. Концепция стоимости Вебера была во многом схожа с теорией Карла Менгера, представлявшего конкурирующую австрийскую школу[47][48]. Методология В отличие от других классиков социологической мысли, например, Конта и Дюркгейма, Вебер не стремился создать некий свод правил, регламентирующих порядок проведения социальных исследований[5]. В противоположность Дюркгейму и Марксу Вебер концентрировал внимание на индивиде и культуре — его метод отчётливо свидетельствует об этом[11]. Если Дюркгейм уделял внимание в первую очередь обществу, то Вебер концентрировался на отдельных его представителях и их действиях. Маркс утверждал, что материальный мир превалирует над идеальным, а Вебер считал, что идеи являются основными мотивирующими факторами действий индивидов, по крайней мере в макроскопической картине[11][49][50]. Учёный говорил о социологии следующее: Цитата:

Цитата:

Методология Вебера разрабатывалась в контексте происходивших тогда прений относительно общей методологии социальных наук, вошедших в историю под названием Methodenstreit («прения о методах»)[29]. Позиция Вебера была близка к парадигме историцизма: он считал, что социальные действия во многом определяются особенностями исторической среды, и, следовательно, для их полного понимания требуется анализ всех существенных характеристик периода[29]. Для исторического анализа Вебер применял в том числе сравнительные (компаративные) методы[55]. Важной чертой творчества социолога являлось то, что он стремился истолковать события прошлого или настоящего, а не предсказывать будущее развитие процессов[50]. Понимающая социология и теория социального действия Свою концепцию Вебер называл понимающей социологией. Он считал, что целью социологической науки является анализ социального действия и обоснование причин его возникновения. Пониманием в данном контексте обозначается процесс познания социального действия через смысл, который вкладывает в данное действие сам его субъект[56]. Таким образом, предмет социологии составляют все идеи и мировоззрения, детерминирующие поведение человека. Вебер отказался от попыток использования естественно-научного метода в анализе и считал социологию «наукой о культуре»[56]. Социальным действием, пишет Вебер, считается действие, которое по смыслу соотносится с действиями других людей и ориентируется на них[57]. Так, Вебер выделяет 2 признака социального действия: осмысленный характер; ориентация на ожидаемую реакцию других лиц[57]. Вебер выделяет четыре типа социального действия в порядке убывания их осмысленности и осмысляемости: целерациональное — когда предметы или люди трактуются как средства для достижения собственных рациональных целей. Субъект точно представляет цель и выбирает оптимальный вариант её достижения. Это чистая модель формально-инструментальной жизненной ориентации, такие действия чаще всего встречаются в сфере экономической практики; ценностно-рациональное — определяется осознанной верой в ценность определённого действия независимо от его успеха, совершается во имя какой-либо ценности, причем её достижение оказывается важнее побочных последствий: капитан последним покидает тонущий корабль; традиционное — определяется традицией или привычкой. Индивид просто воспроизводит тот шаблон социальной активности, который использовался в подобных ситуациях ранее им или окружающими: крестьянин едет на ярмарку в то же время, что и его отцы и деды. аффективное — определяется эмоциями[58][59]. Социальное отношение по Веберу является системой социальных действий, к социальным отношениям относятся такие понятия как борьба, любовь, дружба, конкуренция, обмен и т. д[56]. Социальное отношение, воспринимаемое индивидом как обязательное, обретает статус законного социального порядка. В соответствии с видами социальных действий выделяются четыре типа законного (легитимного) порядка: традиционный, аффективный, ценностно-рациональный и легальный[56]. Рационализация Многие историки указывают, что изучение процесса рационализации, то есть перехода общества от традиционного состояния к современному, и возникшего в новых условиях феномена личной свободы составляют центральную тему творческой биографии Вебера[5][60][61][62]. Данная тематика была выделена из более широкого круга исследуемых Вебером явлений: психологических мотиваций, культурных ценностей, религиозных верований и структуры общества, часто определяемой экономическим укладом[50]. Основными характеристиками нового рационального общества Вебер видел, во-первых, индивидуальный подход к учёту доходов и расходов каждого домохозяйства, во-вторых, более широкое распространение бюрократии, и, наконец, отказ от интерпретации происходящего с точки зрения мистики или магии (процесс демистификации)[62]: Цитата:

Рассмотрение данного вопроса было продолжено в дальнейших работах, посвящённых анализу бюрократической системы. Там же Вебер выделил три типа легитимной власти: традиционный, харизматический и рационально-легальный — последний, по его мнению, стал в современном мире доминирующим[5]. Процесс рационализации, обусловивший становление капиталистической формы хозяйствования, стал, по мнению Вебера, причиной расхождения западноевропейского пути развития и направлений развития других цивилизаций[5]. Вместе с тем, рационализация кардинально преобразила этику, религию, психологию и культуру Запада в целом[5]. Среди особенностей рационализации Вебер отмечал обогащение научного знания, прогрессирующую обезличенность и расширяющийся контроль за жизнью общества[5]. Отношение самого социолога к процессу было двойственным: с одной стороны, он признавал за новой парадигмой ряд важных завоеваний, в частности, освобождение человека от традиционных иррациональных директив, с другой, Вебер критиковал механистичность нового общества и ограничение свободы личности как его части[5][60][67][68]. Сначала общество отказалось от политеистической религии, а затем от любых мистических верований вовсе, и этот отказ Вебер счёл деструктивным в ценностном и творческом отношении[69]. Согласно Веберу, рациональное общество родилось благодаря индивидуалистическому духу протестантской Реформации, но с течением времени становилось всё менее подходящим для проявления индивидуализма[5]. Социология религии «Протестантская этика» стала первым эссе учёного в области социологии, затем последовали работы «Религия Китая: конфуцианство и даосизм», «Религия Индии: социология индуизма и буддизма», а также «Древний иудаизм». Анализ других верований, в том числе раннего христианства и ислама, был прерван внезапной смертью социолога в 1920 году[70]. Тремя основными вопросами, рассматриваемыми в указанных трудах, стали воздействие религиозной доктрины на хозяйственный уклад общества, её влияние на структуру социума и причины, обусловившие выбор цивилизацией пути развития, альтернативного западному[71]. Безусловно, Вебер считал религию одной из центральных движущих сил общества[55]. Сравнивая некую культуру с западноевропейской цивилизацией, он стремился избежать оценочных суждений, что отличало его от исследователей-современников, часто склонных к трактовкам в духе социал-дарвинизма[71]. В своих исследованиях Вебер пришёл к выводу о религиозном характере предпосылок быстрого развития Запада, однако он не считал их единственными факторами дифференциации обществ. Вебер также писал о стремлении европейцев к рациональному научному знанию, систематизации и бюрократизации государственного и экономического управления[71]. Вебер предложил социально-эволюционную модель развития религии, показав, что в общем случае общества движутся от мистических верований, к политеизму, затем к пантеизму, монотеизму и, наконец, этическому монотеизму[72]. Он писал, что такого рода эволюция следовала за стабилизацией экономической системы общества, которая сделала возможной профессионализацию, и за развитием духовенства как сословия[73]. Иерархия божеств сформировалась под влиянием разделения общества на группы, в то время как процесс централизации власти предопределил успех концепции единого всемогущего бога[74]. «Протестантская этика и дух капитализма»  Обложка оригинального издания «Протестантской этики» на немецком языке. Эссе стало наиболее популярной работой Вебера[34]. По мнению некоторых исследователей, работу следует воспринимать не как цельное подробное исследование протестантизма, но скорее как вступление к его последующим трудам в этой области[75]. В самой же «Этике» Вебер писал о том, что особенная этическая система кальвинизма как одной из деноминаций протестантского течения послужила причиной переноса экономического центра Европы из католических французских, испанских и итальянских городов в нидерландские, английские, шотландские и немецкие. По мнению Вебера, общества с большей долей приверженцев Реформации сумели создать более развитую капиталистическую экономику[76]. Аналогично во многоконфессиональных странах крупнейшие предприниматели были протестантами[75]. Так, Вебер утверждал, что римское католичество, так же как конфуцианство и буддизм, стало преградой для обществ на пути к развитию капиталистического хозяйства[75]. Цитата:

Вебер отказался от дальнейших исследований протестантской этики, так как его коллега Эрнст Трёльч, профессиональный теолог, начал работу над книгой «Социальное учение о христианских церквях и сектах». Предыдущие труды Трёльча уже удовлетворили исследовательские намерения Вебера и, по его мнению, заложили основы дальнейшего анализа религии как социологической категории[79]. Термин «трудовая этика», используемый в современных текстах о Вебере, является производной от употребляемой им «протестантской этики». Введение общего термина стало необходимым после того, как идеи о связи религии и экономики были перенесены с европейского на другие общества[80]. «Религия Китая: конфуцианство и даосизм» Книга «Религия Китая: конфуцианство и даосизм» стала второй крупной работой Вебера в области социологии религии. Здесь он уделил внимание тем характеристикам китайского общества, которые отличали его от западного, особым образом указав на противоречие некоторых из них пуританской этике. Исследуя китайские религии, Вебер пытался объяснить, почему капитализм не был рождён китайской культурой без внешнего влияния[81]. Он писал о развитии городов Китая, китайском чиновничестве и патриархальном укладе общества, местной религии и философии, по большей части — о конфуцианстве и даосизме. По мнению Вебера, эти институты отличались от своих европейских аналогов больше, чем другие[81]. Согласно Веберу, конфуцианство и пуританство являются взаимоисключающими формами рационального учения, при этом обе системы требуют от последователя построения жизни в строгом соответствии с религиозными догмами[82]. И в китайском, и в европейском учении высоко ценится самоконтроль и сдержанность, а накопление богатства не запрещается[82]. Однако несмотря на общие черты, цели конфуцианства и пуританства принципиально различаются[78]: если для представителей первого важнейшей задачей является утверждение строгой социальной иерархии, то пуританство должно было сделать всех людей «орудиями в руках бога»[82][прим. 5]. В отличие от протестантов, конфуцианцы редко демонстрировали глубокую веру и волю к деятельности[82], труд как способ достижения благосостояния считался в конфуцианской среде неприличным[78]. Вебер считал, что данная особенность предопределила дальнейшее экономическое развитие Китая[82]. «Религия Индии: социология индуизма и буддизма» Третья крупная социолого-религиозная работа Вебера была посвящена традиционным верованиям Индии. Он исследовал влияние ортодоксального индуизма и гетеродоксального буддизма на социальную структуру и светскую этику индийского общества[83]. Если в китайской культуре главным препятствием на пути к становлению капиталистических отношений была конфуцианская система мотивации, то модернизации Индии, по мнению Вебера, помешал индуизм[78]. Кастовая система делала невозможной вертикальную социальную мобильность, а хозяйственная деятельность не представляла для индуиста никакой важности, поскольку не способствовала возвышению души[78]. Вебер завершил свой анализ сравнением индийской религиозной культуры с китайской, рассмотренной в предыдущей работе[84]. Смысл жизни китайцев и индийцев, связанный с мистическим духовным опытом, был локализован вне материального мира[84]. Социальная структура обоих обществ предполагала чёткое разделение образованных элит, следовавших за мудрым словом пророка или мудреца, и необразованных масс, чьи верования были пропитаны мистикой[84]. Азиатские культуры не создали мессианских пророчеств, и поэтому различные социальные слои не находили в религии объединяющего начала[84]. В отличие от мессианских пророчеств, впитанных западной культурой, азиатские священные тексты были адресованы в первую очередь представителям высших слоёв социальной иерархии, они содержали каноны праведной жизни и, как правило, не сообщали о необходимости упорного труда и иных проявлениях материального мира[84][85]. Вебер считал, что именно поэтому западные общества не последовали путём развития китайской и индийской цивилизаций. Новая работа «Древний иудаизм» должна была подтвердить эту гипотезу[84]. «Древний иудаизм» Книга посвящена анализу ранних форм иудаизма, но масштаб рассматриваемых в ней проблем широк — в очередной работе Вебер попытался дать толкование первичным отличиям религий Востока и Запада[86]. Он противопоставил развитый в западном христианстве аскетизм внутреннего мира, допускающий участие в мирском труде, мистическому созерцанию, которое характерно для восточных верований. Социолог отмечал, что некоторые черты христианства не позволяли приверженцам примириться с недостатками действительности, но заставляли захватывать мир и менять его[86]. Вебер находил истоки этого притязания в древних иудейских пророчествах[87]. Учёный считал, что религия древних евреев, породившая христианскую и исламскую культуру и оказавшая влияние на греческую и римскую цивилизации, предопределила успех западного общества. Вебер планировал исследовать тексты Псалтири, Книги Иова, Талмуда, проанализировать раннюю историю христианства и ислама, однако этим намерениям помешала смерть социолога в 1920 году. «Хозяйство и общество» Основная статья: Хозяйство и общество В своей крупнейшей работе «Хозяйство и общество» Вебер выделил три идеальных типа религиозного мироощущения: мистицизм, отрицающий мир аскетизм и аскетизм внутреннего мира. Магию он определил как нечто, предшествующее религии[88]. Теодицея счастья и несчастья Под теодицеей счастья и несчастья как социологической теорией Вебер понимал то, как представители различных социальных групп используют религиозные тезисы для толкования своего положения в обществе[89]. Вебер, привлёкший внимание научного сообщества к этической стороне религии, обогатил содержание теодицеи как философской категории в целом. Выделялось две этических составляющих религии: сотериология, то есть понятие человека о своих взаимоотношениях с высшими силами, и теодицея, позволяющая понять природу зла или объяснить, почему ему подвержены праведные люди[90]. Представители различных социальных групп занимают разные места в иерархии общества и, следовательно, нуждаются в разных обоснованиях своей участи. Теодицеи, обосновывающие несчастье, сообщают, что всевозможные общественные привилегии являются проявлениями зла, теодицеи же счастья считают их заслуженным благословенным подарком свыше[90]. Другими словами, состоятельные христиане видят в своём положении благословение Бога, в то время как судьба бедных верующих даёт им надежду на спасение после смерти[89]. Подобная двойственность характерна не только для сословной дифференциации общества, но также для субконфессиональной и этнической. Вебер проанализировал, насколько социальный статус человека важен при его контакте с религиозными институтами. Концепция трудовой этики описывалась теодицеей счастья, поскольку предприниматели были богаче и образованнее других протестантов[91]. Те же, кто не обладал материальным благополучием, прибегали к теодицее несчастья и рассчитывали на богатство в загробном мире. Бедные протестанты демонстрировали глубокую веру и преданность Богу, в то время как состоятельные прихожане веровали в ту часть учения, которая подтверждала их право на богатство[89]. Разделение верующих по субконфессиональному признаку особенно ярко выражалось на примере основных протестантских церквей и евангелических деноминаций. Центральная церковь, благоволившая к высшим слоям общества, поддерживала установившуюся общественную иерархию, так как её сила во многом обеспечивалась пожертвованиями богатой части паствы[92]. Пятидесятники, напротив, разделяли теодицею несчастья и выступали за установление социальной справедливости[92]. Политическая социология Социология власти Главной работой Вебера в области политической социологии стало эссе «Политика как призвание и профессия». Социолог предложил своё определение государства — по мнению Вебера, это институт, который обладает монопольным делегируемым правом на легитимное применение насилия[93]. Он писал, что политика представляет собой процесс распределения государственной власти между различными группами, политических же лидеров он понимал как обладателей этой власти[93]. Вебер не считал, что политик должен разделять «истинную христианскую этику», отождествляемую им с этикой Нагорной проповеди. Вебер считал, что политика — не место для праведников, и что политик должен соответствовать этике убеждений и этике ответственности, то есть быть верным своим идеалам и отвечать за свои действия. Политическая деятельность, писал социолог, требует от человека страсти к своему занятию и способности дистанцироваться от объекта своего управления[94]. Вебер выделил три идеальных типа политической власти: харизматический, характерный для семейных и религиозных властных институтов; традиционный, свойственный патриархальным обществам и феодализму; рационально-легальный, присущий современному государству и бюрократии[95]. Данный подход позволял классифицировать любой исторический образец властных отношений[96]. Вебер считал харизматический тип власти нестабильным и подверженным трансформации в более структурированную форму[67]. Традиционный тип властвования может быть преодолён при успешном противодействии лидеру в рамках «традиционной революции». Согласно Веберу, на некоторой стадии развития общество неизбежно обращается к рационально-легальному типу, одним из преимуществ которого является использование института государственной службы[97]. Таким образом, эволюция власти в представлении Вебера является частью общей социальной эволюции. Теория рационализации Вебера также предполагает неизбежность эволюции властных отношений[67]. В книге «Хозяйство и общество» Вебер выделил множество типов государственного управления. Часть книги, посвящённая анализу бюрократизации общества, является одной из самых объёмных[67][98]. Именно Вебер впервые исследовал чиновничество как социальный институт — популярность данного термина во многом обеспечена его творчеством[99]. Многие аспекты современного государственного управления восходят к трудам Вебера, кроме того, классическая строго структурированная система гражданской службы континентального типа носит имя социолога[100]. Бюрократизация как наиболее действенный и рациональный способ организации государственного управления является для Вебера ключевой характеристикой рационально-легального типа власти и одной из важнейших составляющих процесса модернизации западного общества[67][98]. Учёный выделил некоторые необходимые условия формирования бюрократического аппарата: увеличение администрируемой территории и числа подконтрольных лиц; повышение сложности выполнения административных заданий; появление монетарной экономики, в которой происходит активное обращение денежных средств[101]. Развитие путей сообщения и средств коммуникации сделало государственное управление более эффективным, одновременно породив требования демократизации общества[101]. Идеальный тип бюрократии по Веберу предполагает наличие чёткой иерархии должностей, строго определённых компетенций, писаных правил ведения деятельности, новые же нормы должны носить нейтральный характер. Чиновники в модели учёного должны получать квалифицированное обучение и продвигаться по службе исключительно на основании профессиональной зрелости, уровень которой должен определяться не отдельными субъектами, но группами экспертов[98][101]. Цитата:

Последний раз редактировалось Chugunka; 22.11.2015 в 05:49. |

|

#52

|

||||

|

||||

|

Социальная стратификация

Вебер сформулировал трёхкомпонентную теорию стратификации, в которой выделил класс, социальный статус и принадлежность к политической партии в качестве основных характеристик положения индивида в общественной иерархии[103]. Вебер различал понятия класса и социального класса. Под «классом» он понимал набор экономически детерминированных отношений индивида, в общем совпадающий с определением Маркса. Неравномерное распределение экономических ресурсов обуславливает неравное распределение «жизненных шансов» и вместе с этим, по Веберу, является основным условием формирования класса[104][105]. Класс имущих представляет собой всевозможных рантье, живующих исключительно или преимущественно на доход от аренды домов, земли или дивидендов с акций[106]. Они противопоставляются классу неимущих: деклассированым, должникам. Однако для Вебера классовый подход был явлением гораздо более сложным. Он дополнил описанный Марксом конфликт между капиталистом и рабочим описанием конфликтов между финансовыми капиталистами и их заемщиками, а также между продавцом и покупателем и ввел понятие социального класса. Социальный класс определяется не по отношению к средствам производства, а своей позицией на рынке. Социальные классы борются друг с другом, используя различные пути для установления контроля за рынками: деньги и кредит, земля, различные производящие индустрии, различные рабочие умения. Социальный статус понимается как противоположность экономической социальной стратификации. Статусные группы находятся в сфере культуры. Это не просто статистические категории, а реальные сообщества, люди, которых связывает общий стиль жизни и мировоззрение и которые идентифицируют себя через принадлежность к группе. Между классом и статусной группой есть глубокая связь, и всякий успешный господствующий класс должен быть организован в статусную группу, которая всегда идеализирует себя и настаивает на своей исключительности в культурном смысле. Вебер подчёркивал в своем сравнительном анализе, что высшие классы всегда предпочитают религию, преисполненную государственного церемониала, средние классы — аскетическую моралистическую религию, а низшие классы относятся к религии, как к магии, приносящей удачу. Вебер также обратил внимание на роль образования в создании статусных групп[107]:103—105. Третий компонент теории стратификации — это партии или группы власти. Вебер указывает, что борьба политиков не сводится к борьбе экономических классов или статусных групп, так как у них есть свои собственные интересы. Партии у Вебера находятся «в доме власти», то есть населяют государство; они чётко отделены от деловых и финансовых организаций. В терминологии Вебера успешное государство побуждает большинство населения внутри своих границ ощущать себя членами единой статусной группы — нации[107]:106—107. Каждый из трёх статусов индивида дарует ему некоторые возможности для улучшения своих позиций в обществе — Вебер назвал их «жизненными шансами»[103]. Социология города Вебер исследовал ещё одну особенность западного мира — уникальную роль городов в развитии социальных и экономических отношений, политического устройства и мысли Запада. Результаты его анализа, проведённого, вероятно, в 1911—1913 годах, были опубликованы в книге «Город» (1921). В 1924 году материалы книги вошли во второй том издания «Экономики и общества». Вебер писал, что город представляет собой политически автономное и физически отделённое от окружающего мира образование, в котором плотно живущие люди занимаются специализированным трудом. В полной мере данному определению соответствуют только города Запада, которые оказали значительное влияние на культурную эволюцию Европы: « Истоки рациональной этики и этики внутреннего мира связаны с появлением на Западе мыслителей и пророков, …которые развивались в особых общественных условиях, чуждых азиатским культурам. Этими условиями были политические проблемы, порождённые городской буржуазной статус-группой, без которых ни иудаизм, ни христианство, ни развитие эллинистической мысли были бы невозможны[108]. » Вебер утверждал, что появление иудаизма, раннего христианства, теологии, а затем — политической партии и современной науки было возможно исключительно в городских условиях, высшей степени развития которых достиг только Запад[109]. В развитии средневековых европейских городов он отмечал появление уникальной формы нелегитимной власти, которая бросала вызов легитимной (харизматической, традиционной и рационально-легальной) — эта новая власть поддерживалась колоссальной экономической и военной мощью организованных сообществ горожан[110]. Экономика Вебер считал основной областью своих исследований политическую экономию[111][112], хотя ныне он известен как один из основателей современной социологии. Экономические воззрения учёного были близки к доктрине немецкой исторической школы[113]. Отсутствие должного внимания к экономическим исследованиям Вебера отчасти объясняется тем, что сфера интересов и метод историцистов значительно отличались от методологии неоклассической школы, которая составляет основу современного экономического мейнстрима[114]. Методологический индивидуализм Важнейшие труды Вебера в экономике связаны с интерпретацией экономической истории. В этом вопросе он придерживался концепции методологического индивидуализма, что противоречило общей методологии историцистов. Данная концепция построена на предположении о том, что любые социальные явления могут быть в точности описаны при рассмотрении их в качестве продукта определённых намерений индивидов. Споры вокруг методологического индивидуализма стали частью более широкого круга методологических дискуссий конца XIX века — Methodenstreit[48]. Впоследствии некоторые учёные попытались использовать концепцию как связующее звено между микроэкономикой и макроэкономикой, а сам термин «методологический индивидуализм» был введён известным австро-американским экономистом Йозефом Шумпетером для описания взглядов Вебера[48]. Вебер считал, что исследование общественных явлений не может быть полностью индуктивным или дескриптивным, так как понимание некоего феномена подразумевает не только простое усвоение описания явления, но и его интерпретацию. Интерпретация же требует сопоставления с одним из абстрактных идеальных типов[113]. Это утверждение в совокупности с антипозитивистским подходом понимающей социологии (нем. Verstehen) может служить методологической базой модели рационального экономического агента (homo economicus), на которой основывается весь современный мейнстрим[48][113]. Маржинализм и психофизика В отличие от других представителей исторической школы, Вебер разделял взгляды маржиналистов на принцип формирования стоимости в экономике. Преподавая студентам экономическую теорию, Вебер придерживался именно маржинального подхода[47][115]. Особенность учения маржиналистов состоит в том, что они рассматривают предельные экономические величины (предельную полезность блага, предельную производительность труда и проч.) в качестве основных детерминант стоимости. В 1908 году Вебер опубликовал статью, в которой отчётливо указал на различие методов психологии и экономики, отвергнув тем самым базировавшиеся на законе Вебера — Фехнера[прим. 6] предположения о том, что маржинальная теория стоимости описывает форму психологической реакции человека на экономические стимулы. Авторитетные экономисты Лайонел Роббинс, Джордж Стиглер[116] и Фридрих фон Хайек признали статью Вебера окончательным опровержением связи между экономической теорией стоимости и законами психофизики. Тем не менее, с развитием поведенческой экономики данный вопрос снова обрёл актуальность[117]. Экономическая история Важнейшим достижением Вебера с точки зрения экономической науки стал анализ религиозных предпосылок генезиса капиталистического пути развития общества[113]. Мыслитель утверждал, что бюрократизированная политическая и экономическая системы, сформировавшиеся в Средние века, а также новые способы ведения хозяйственного учёта и организации формально свободного труда стали не менее важными факторами в развитии современного капитализма. С другой стороны, политика и экономика древних цивилизаций, для которых были характерны регулярные завоевательные войны, рабство и прибрежное расположение городов, препятствовали становлению капиталистических отношений[118]. В 1891 и 1892 годах соответственно Вебер представил работы о сельскохозяйственной экономической истории Рима и трудовых отношениях в Восточной Германии, а в 1889 году была опубликована работа по истории коммерческих партнёрств Средневековья. Вебер критиковал марксистский взгляд на экономику, сопоставлял идеалистический и материалистический подходы к формированию капитализма. Его принадлежность экономической школе историцистов прослеживается в трудах «Хозяйство и общество» (1922) и «Общая экономическая история» (1923)[113]. Экономические исследования Вебера оказали влияние на Фрэнка Найта, американского экономиста, стоявшего у истоков неоклассической Чикагской школы. В 1927 году вышел в свет его перевод «Общей экономической истории» на английский язык[119]. Позже Найт писал, что Вебер был единственным экономистом, занимавшимся вопросом формирования капитализма с точки зрения компаративной истории, которая является исключительным методом в решении подобных проблем[115][прим. 7]. Хозяйственный учёт Вебер, как и Вернер Зомбарт, рассматривал эволюцию количественных методов ведения хозяйства и, в частности, появление метода двойной записи при учёте, в качестве одной из важнейших составляющих процесса рационализации[120]. Вебер, заинтересованный вопросом эволюции экономических расчётов, выступил с критикой социалистической системы хозяйствования, так как, по его мнению, она не обладала внутренним механизмом оптимального распределения ресурсов между предприятиями и домохозяйствами[121]. Представители левой интеллигенции, в том числе Отто Нейрат, обнаружили, что при полном отсутствии рыночного механизма в экономике цены не будут существовать, поэтому центральный планирующий орган будет вынужден прибегнуть к ведению расчётов в натуральной, безденежной форме[121][122]. Вебер считал, что данный метод планирования не будет эффективным, в частности, из-за невозможности решения проблемы вменения, то есть определения удельных весов капитальных благ в создании конечного блага[121][122]. Вебер писал о социалистической экономике: Цитата:

Наследие Цитата:

Вместе с тем для современников Вебер был в первую очередь историком и экономистом[111][112]. Широта его научных интересов отразилась на глубине его анализа общества. Цитата:

Согласно оценке Международной социологической ассоциации, работы Вебера «Хозяйство и общество» занимает первое, а «Протестантская этика и дух капитализма» — четвёртое место в списке 10 лучших социологических книг ХХ века[133]. Труды Вебера оказали влияние на целую плеяду теоретиков социологии, в том числе Теодора Адорно, Макса Хоркхаймера, Дьёрдя Лукача и Юргена Хабермаса[5]. Некоторые концепции Вебера привлекали внимание Карла Шмитта, Йозефа Шумпетера, Лео Штрауса, Ганса Моргентау и Раймона Арона[5]. Людвиг фон Мизес писал: Цитата:

Критика Гипотезы Вебера глубоко специфичны для тех исторических периодов, которые он анализировал[136]. Обобщение этих выводов на более крупные периоды представляется затруднительным[136]. Критике подвергались и сами гипотезы учёного. Экономист Йозеф Шумпетер утверждал, что становление капитализма началось не в период промышленной революции, но ещё в XIV веке в Италии[137]. Правительства итальянских городов-государств (Милана, Венеции, Флоренции), по мнению Шумпетера, создали условия для развития ранних форм капиталистических отношений[138]. С другой стороны, сомнению был подвергнут тезис о протестантской этике как о достаточном условии развития капитализма. Преимущественно кальвинистская Шотландия не стала столь же экономически успешной, как Нидерланды, Англия или Новая Англия. В XVI веке коммерческим центром Европы стал Антверпен, управляемый католическим правительством. Также отмечалось, что в XIX веке кальвинистские Нидерланды прошли процесс индустриализации значительно позже, чем католическая Бельгия, ставшая одним из центров промышленной революции в континентальной Европе[139]. Сочинения Оригинальное название Название на русском Год оригинального издания Zur Geschichte der Handelgesellschaften im Mittelalter История коммерческих партнёрств в Средневековье 1889 Die Römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats — und Privatrecht Сельскохозяйственная история Рима и её воздействие на публичное и частное право 1891 Die Verhältnisse der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland Положение сельскохозяйственного труда в Восточной Германии 1892 Die Börse Биржа 1894—1896 Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik Национальное государство и экономическая политика 1895 Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie Собрание сочинений по социологии религии 1920—1921 Gesammelte Politische Schriften Политические сочинения 1921 Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik Рациональные и социологические основы музыки 1921 Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre Собрание сочинений по наукоучению 1922 Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik Собрание сочинений по социологии и социальной политике 1924 Wirtschaftsgeschichte Общая экономическая история 1924 Wirtschaft und Gesellschaft Экономика и общество 1925 Staatssoziologie Социология государства 1956 Planned section.svg Некоторые издания на русском языке Вебер М. Аграрная история древнего мира. — М., 1923; переиздание М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. Вебер М. Исследования по методологии наук — М.: ИНИОН, 1980. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко; коммент. А. Ф. Филиппова. — М.: Прогресс, 1990. Вебер М. Работы М. Вебера по социологии, религии и культуре / АН СССР, ИНИОН, Всесоюз. межвед. центр наук о человеке при президиуме. Вып. 2. — М.: ИНИОН, 1991. Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. — М.: Юрист, 1994. Вебер М. История хозяйства: Город. — М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. Вебер М. Политические работы, 1895—1919 = Gesammelte Politische Schriften, 1895—1919 / Пер. с нем. Б. М. Скуратова; послесл. Т. А. Дмитриевой. — М.: Праксис, 2003. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. — М., 2003. Вебер М. Хозяйство и общество / Пер. с нем. под научн. ред. Л. Г. Ионина. — М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010. ISBN 5-7598-0333-6 Комментарии ↑ Указываемые на этих страницах «надстройка» и «базис» есть не что иное, как отсылка к аналогичным марксистским категориям. ↑ англ. "a man who enjoyed earthly pleasures" ↑ англ. "who sought to lead an ascetic life" ↑ англ. "deep tension between the Kantian moral imperatives and a Nietzschean diagnosis of the modern cultural world is apparently what gives such a darkly tragic and agnostic shade to Weber's ethical worldview" ↑ англ. "tools of God" ↑ Данный психофизиологический закон назван в честь Эрнста Вебера и не связан с именем Макса Вебера. ↑ англ. "from the angle which alone can yield an answer to such questions, that is, the angle of comparative history in the broad sense" Примечания ↑ Record #118629743 // Gemeinsame Normdatei — 2012—2015. data.bnf.fr Вебер Макс — М.: 1978. ↑ Britannica.com «Max Weber.» // Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 20 April 2009. Kim, Sung Ho. Max Weber. Stanford Encyclopaedia of Philosophy (24 August 2007). Проверено 17 февраля 2010. Архивировано из первоисточника 28 мая 2012. From Max Weber: essays in sociology. — Psychology Press. — P. 1. — ISBN 978-0-415-06056-1. ↑ Radkau, Joachim and Patrick Ca miller. (2009). Max Weber: A Biography. Trans. Patrick Ca miller. Polity Press. (ISBN 978-0-7456-4147-8) ↑ Weber, Max The Protestant Ethic and «The Spirit of Capitalism» (1905). Translated by Stephen Kalberg (2002), Roxbury Publishing Company, pp. 19, 35. ↑ Periodical, Sociology Volume 250, September 1999, 'Max Weber' ↑ Sica, Alan (2004). Max Weber and the New Century. London: Transaction Publishers, p. 24. ISBN 0-7658-0190-6. Craig J. Calhoun. Classical sociological theory. — Wiley-Blackwell, 2002. — P. 165. — ISBN 978-0-631-21348-2. Dirk Käsler. Max Weber: an introduction to his life and work. — University of Chicago Press, 1988. — P. 2. — ISBN 978-0-226-42560-3. George Ritzer. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics. — McGraw-Hill. — P. 32. — ISBN 978-0-07-340438-7. Lutz Kaelber Max Weber’s Personal Life, 1886—1893 ↑ Bendix Reinhard. Max Weber: An Intellectual Portrait. — University of California Press. — P. 1. — ISBN 0-520-03194-6. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 146. — ISBN 978-1-4129-0572-5. ↑ Weber, Max. «Political Writings». Cambridge University Press, 1994, p. ix. ↑ Lutz Kaelber, Max Weber’s Dissertation Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 2. — ISBN 978-0-520-03194-4. Ludwig M. Lachmann. The legacy of Max Weber. — Ludwig von Mises Institute, 1970. — P. 143. — ISBN 978-1-61016-072-8. Gianfranco Poggi. Weber: a short introduction. — Polity, 2006. — P. 5. — ISBN 978-0-7456-3489-0. ↑ Wolfgang Justin Mommsen. Max Weber and German Politics, 1890–1920. — University of Chicago Press, 1984. — P. 19. — ISBN 0-226-53399-9. ↑ Max Weber and German Politics, 1890–1920. — University of Chicago Press. — P. 54–56. — ISBN 978-0-226-53399-5. ↑ Eric J. Hobsbawm. The age of empire, 1875–1914. — Pantheon Books, 1987. — P. 152. — ISBN 978-0-394-56319-0. ↑ Weber, Max. «Political Writings». University of Cambridge Press, 1994. стр. 1-28. ↑ Marianne Weber. Last accessed on 18 September 2006. Based on Lengermann, P., & Niebrugge-Brantley, J.(1998). The Women Founders: Sociology and Social Theory 1830—1930. New York: McGraw-Hill. ↑ Weber's Protestant Ethic: Origins, Evidence, Contexts. — Cambridge University Press. — P. 95. — ISBN 978-0-521-55829-7. ↑ The unknown Max Weber. — Transaction Publishers, 2003. — P. 86. — ISBN 978-0-7658-0953-7. Craig J. Calhoun. Classical sociological theory. — Wiley-Blackwell, 2002. — P. 166. — ISBN 978-0-631-21348-2. ↑ Essays in economic sociology. — Princeton University Press, 1999. — P. 7. — ISBN 978-0-691-00906-3. ↑ Why Work? : The New Yorker Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 3. — ISBN 978-0-520-03194-4. ↑ Guenther Roth: «History and sociology in the work of Max Weber», in: British Journal of Sociology, 27(3), 1979 Essays in economic sociology. — Princeton University Press, 1999. — P. 22. — ISBN 978-0-691-00906-3. ↑ Iannaccone, Laurence (1998). «Introduction to the Economics of Religion». Journal of Economic Literature 36, 1465—1496. ↑ Vgl. Otthein Rammstedt, Die Frage der Wertfreiheit und die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, in: Lars Clausen/Carsten Schlüter[-Knauer] (Hgg.), Hundert Jahre «Gemeinschaft und Gesellschaft», Leske + Budrich, Opladen 1991, S. 549—560. ↑ Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. (Пер. с англ. Н. С. Розова и Ю. Б. Вертгейм). — Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. — С. 898. — 1280 с. — ISBN 5-87550-165-0 Wolfgang J. Mommsen, The Political and Social Theory of Max Weber, University of Chicago Press, 1992, ISBN 0-226-53400-6, Google Print, p.81, p. 60, p. 327 Kaesler, Dirk (1989). Max Weber: An Introduction to His Life and Work. University of Chicago Press, p. 18. ISBN 0-226-42560-6 ↑ Gerth, H.H. and C. Wright Mills (1948). From Max Weber: Essays in Sociology. London: Routledge (UK), ISBN 0-415-17503-8 ↑ Sven Eliaeson, "Constitutional Caesarism: Weber’s Politics in their German Context, " in Turner, Stephen (ed) (2000). The Cambridge Companion to Weber. Cambridge: Cambridge University Press, p. 142. ↑ The dividing line between success and failure: a comparison of liberalism in the Netherlands and Germany in the 19th and 20th centuries. — LIT Verlag Münster, 2006. — P. 64. — ISBN 978-3-8258-7668-5. ↑ David Frisby, Georg Simmel (Key Sociologists), second ed., (Routledge, London), 2002. ISBN 0-415-28535-6. ↑ Weber, Max. «Political Writings». Cambridge University Press, 1994, p. 288. ↑ H. H. Gerth and C. W. Mills, "A Biographical View, in From Max Weber: Essays in Sociology. ↑ Alan Mittleman, "Leo Strauss and Relativism: the Critique of Max Weber, " Religion, 29, pp. 15-27. Richard Swedberg, "Max Weber as an Economist and as a Sociologist: Towards a Fuller Understanding of Weber’s View of Economics — Critical Essay, " American Journal of Economics and Sociology, (1999). "Methodological individualism, " Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 30 January 2010 ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 144. — ISBN 978-1-4129-0572-5. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 148. — ISBN 978-1-4129-0572-5. ↑ Robert B. Denhardt. Theories of Public Organization. — Cengage Learning. — P. 27. — ISBN 978-1-4390-8623-0. George Ritzer. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics. — McGraw-Hill. — P. 31. — ISBN 978-0-07-340438-7. ↑ Max Weber, Sociological Writings, Excerpts ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 149. — ISBN 978-1-4129-0572-5. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 153. — ISBN 978-1-4129-0572-5. В. Малахов, В. Филатов. Современная западная философия: Словарь, 1998 г. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. — М.: Прогресс, 1990. Joan Ferrante, Sociology: A Global Perspective, Thomson Wadsworth, 2005, ISBN 0-495-00561-4, Google Print, p.21 George Ritzer. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics. — McGraw-Hill. — P. 33. — ISBN 978-0-07-340438-7. Craig J. Calhoun. Classical sociological theory. — Wiley-Blackwell, 2002. — P. 167. — ISBN 978-0-631-21348-2. ↑ George Ritzer. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics. — McGraw-Hill. — P. 30. — ISBN 978-0-07-340438-7. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 151. — ISBN 978-1-4129-0572-5. ↑ Basit Bilal Koshul. The postmodern significance of Max Weber's legacy: disenchanting disenchantment. — Macmillan, 2005. — P. 11. — ISBN 978-1-4039-6784-8. Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 60–61. — ISBN 978-0-520-03194-4. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 162. — ISBN 978-1-4129-0572-5. ↑ Andrew J. Weigert. Mixed emotions: certain steps toward understanding ambivalence. — SUNY Press. — P. 110. — ISBN 978-0-7914-0600-7. George Ritzer. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics. — McGraw-Hill. — P. 38–42. — ISBN 978-0-07-340438-7. ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 177. — ISBN 978-1-4129-0572-5. ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 151–152. — ISBN 978-1-4129-0572-5. ↑ Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 285. — ISBN 978-0-520-03194-4. Bendix. IX: Basic Concepts of Political Sociology // Max Weber. — 1977. — ISBN 978-0-520-03194-4. ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 154. — ISBN 978-1-4129-0572-5. ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 155. — ISBN 978-1-4129-0572-5. ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 158. — ISBN 978-1-4129-0572-5. George Ritzer. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics. — McGraw-Hill. — P. 35–37. — ISBN 978-0-07-340438-7. ↑ Weber The Protestant Ethic…, стр. 15-16 ↑ Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 57. — ISBN 978-0-520-03194-4. George Ritzer. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics. — McGraw-Hill. — P. 37–38. — ISBN 978-0-07-340438-7. ↑ Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 49. — ISBN 978-0-520-03194-4. ↑ The Max Weber dictionary: key words and central concepts. — Stanford University Press, 2005. — P. 310. — ISBN 978-0-8047-5095-0. Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 98–99. — ISBN 978-0-520-03194-4. Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 135–141. — ISBN 978-0-520-03194-4. ↑ Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 142–158. — ISBN 978-0-520-03194-4. Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 199. — ISBN 978-0-520-03194-4. ↑ Reinhard Bendix. Max Weber: an intellectual portrait. — University of California Press, 1977. — P. 90. — ISBN 978-0-520-03194-4. Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 200–201. — ISBN 978-0-520-03194-4. ↑ Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 204–205. — ISBN 978-0-520-03194-4. ↑ Pawel Zaleski «Ideal Types in Max Weber’s Sociology of Religion: Some Theoretical Inspirations for a Study of the Religious Field», Polish Sociological Review No. 3(171)/2010 Plye, Davidson, Ralph, James Stratification. Encyclopedia of Religion and Society. Проверено 27 мая 2012. Архивировано из первоисточника 29 апреля 2013. Christiano, Swatos, Kivisto Kevin, William, Peter. Sociology of Religion. — New York: Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2008. — P. 7. — ISBN 9780742561113. ↑ Christiano, Swatos, Kivisto Kevin, William, Peter. Sociology of Religion. — New York: Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2008. — P. 142. — ISBN 9780742561113. Christiano, Swatos, Kivisto Kevin, William, Peter. Sociology of Religion. — New York: Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2008. — P. 137. — ISBN 9780742561113. Daniel Warner. An ethic of responsibility in international relations. — Lynne Rienner Publishers, 1991. — P. 9–10. — ISBN 978-1-55587-266-3. ↑ Randal Marlin. Propaganda and the ethics of persuasion. — Broadview Press, 2002. — P. 155. — ISBN 978-1-55111-376-0. ↑ Wolfgang J. Mommsen. The Political and Social Theory of Max Weber: Collected Essays. — University of Chicago Press, 1992. — P. 46. — ISBN 978-0-226-53400-8. ↑ Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 296. — ISBN 978-0-520-03194-4. ↑ Bendix. Max Weber. — P. 303–305. — ISBN 978-0-415-17453-4. The Max Weber dictionary: key words and central concepts. — Stanford University Press, 2005. — P. 18–21. — ISBN 978-0-8047-5095-0. ↑ Leadership that matters: the critical factors for making a difference in people's lives and organisations' success. — Berrett-Koehler Publishers. — P. 52. — ISBN 978-1-57675-193-0. Liesbet Hooghe. The European Commission and the integration of Europe: images of governance. — Cambridge University Press, 2001. — P. 40. — ISBN 978-0-521-00143-4. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 172–176. — ISBN 978-1-4129-0572-5. ↑ George Ritzer, Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption, Pine Forge Press, 2004, ISBN 0-7619-8819-X, Google Print, p.55 Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 85–87. — ISBN 978-0-520-03194-4. ↑ Bendix, Reinhard. Max Weber. das Werk. Darstellung, Analyse, Ergebnisse, 1964. — S. 69. Цит. по: Schöllgen, Gregor. Max Weber. — München 1998. — S. 90 ↑ Schöllgen, Gregor. Max Weber. — München 1998. — S. 90 ↑ Groß, Martin. Klassen, Schichten, Mobilität. Eine Einführung. — Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. — 248 s. — ISBN 3-531-14777-3. — S. 22. Коллинз, Рэндалл. Четыре социологических традиции. — М.: Издательский дом «Территория будущего», 2009. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). — 317 с. — ISBN 978-5-91129-051-1. ↑ Quoted in Bendix Reinhard. Max Weber: An Intellectual Portrait. — University of California Press. — P. 79. — ISBN 0-520-03194-6. ↑ The Max Weber dictionary: key words and central concepts. — Stanford University Press, 2005. — P. 283. — ISBN 978-0-8047-5095-0. ↑ The Max Weber dictionary: key words and central concepts. — Stanford University Press, 2005. — P. 64–65. — ISBN 978-0-8047-5095-0. William Petersen, Against the Stream, Transaction Publishers, ISBN 0-7658-0222-8, 2004, Google Print, p.24 Peter R. Baehr, Founders Classics Canons, Transaction Publishers, 2002, ISBN 0-7658-0129-9, Google Print, p.22 Max Weber, 1864—1920, New School for Social Research ↑ «The German Historical School», New School for Social Research Arthur Schweitzer, "Frank Knight’s Social Economics, " History of Political Economics, 7, 279—292 (1975). ↑ George Stigler, «The Development of Utility Theory. Ii», The Journal of Political Economy 58, 373 (1950). ↑ Harro Mass, "Disciplining Boundaries: Lionel Robbins, Max Weber, and the Borderlands of Economics, History, and Psychology, " Journal of the History of Economic Thought 31, 500 (2009). ↑ Weber, Max. Selections in Translation. Trans. Eric Matthews. Ed. W. G. Runciman. Cambridge: Cambridge University Press. "Urbanisation and Social Structure in the Ancient World, " pg. 290—314. ↑ Frank Knight and the Chicago School in American Economics. — Routledge, 2005. — P. 111–123. ↑ The Max Weber dictionary: key words and central concepts. — Stanford University Press, 2005. — P. 22–23. — ISBN 978-0-8047-5095-0. Strategies of Economic Order: German Economic Discourse, 1750–1950. — Cambridge University Press, 1995. — P. 140–168. — ISBN 978-0-521-61943-1. Jordi Cat, «Political Economy: Theory, Practice, and Philosophical Consequences», supplement to "Otto Neurath, " Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition). ↑ Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Guenther Roth and Claus Wittich, eds. (Berkeley: University of California Press, 1978), vol. I, ch. 2., sec. 12, pp. 100–03. ↑ Mises: The Last Knight of Liberalism. — Ludwig von Mises Institute, 1995. — P. 392–396. — ISBN 1-933550-18-X. ↑ F. A. Hayek, Introduction to Mises’s Memoirs, pp. xvi-xvii (1977). ↑ "Between Mises and Keynes: An Interview with Gottfried von Haberler (1900—1995), The Austrian Economics Newsletter, 20(1), 2000. Mises.org ↑ Friedrich Hayek, «Socialist Calculation», in Individualism and Economic Order, (University of Chicago Press, 1948). ↑ Interview with F. A. Hayek, 1985 ↑ Press release, Nobel Memorial Prize in Economics for 1974. John K. Rhoads, Critical Issues in Social Theory, Penn State Press, 1991, ISBN 0-271-00753-2, Google Print, p.40 ↑ Radkau, Joachim Max Weber: A Biography. 1995. Polity Press. (Inside sleeve) ↑ Fish, Jonathan S. 2005. 'Defending the Durkheimian Tradition. Religion, Emotion and Morality' Aldershot: Ashgate Publishing. ↑ ISA, Books of the Century ↑ Ludwig von Mises, Memoirs, (Mises Institute, Auburn, AL, 2009), p. 88. ↑ Quoted in Peter Baehr, "The Grammar of Prudence: Arendt, Jaspers and the Appraisal of Max Weber, " in Hannah Arendt in Jerusalem, edited by Steven E. Aschheim (University of California Press, 2001), стр. 410. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press. — P. 150–151. — ISBN 978-1-4129-0572-5. ↑ Schumpeter, Joseph: «History of Economic Analysis», Oxford University Press, 1954 ↑ Rothbard, Muarry N.: «Economic Thought Before Adam Smith», Ludwig von Mises Press, 1995, p. 142 ↑ Evans, Eric J.: «The Forging of the Modern State: Early Industrial Britain, 1783—1870», Longman, 1983, p. 114, ISBN 0-582-48969-5. Литература Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Общ.ред. и предисл. П. С. Гуревича. — М.: Издательская группа «Прогресс» — «Политика», 1992. Блауг М. Вебер, Макс // 100 великих экономистов до Кейнса = Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. — СПб.: Экономикус, 2008. — С. 62-65. — 352 с. — (Библиотека «Экономической школы», вып. 42). — 1 500 экз. — ISBN 978-5-903816-01-9. Вебер Макс / Девяткова Р. П. // Брасос — Веш. — М. : Советская энциклопедия, 1971. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 4). Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. — М.: РОССПЭН, 2007. Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность: Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. — М., 1991. Гайденко П.П. Социология Макса Вебера // История буржуазной социологии XIX — начала XX века / Под ред. И.С. Кона. Утверждено к печати Институтом социологических исследований АН СССР. — М.: Наука, 1979. — С. 253-308. — 6400 экз. Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы вебер. социологического учения. — М.: Мартис, 1998. Кравченко Е. И. Макс Вебер. — М.: Весь Мир, 2002. — 224 с. — Серия «Весь мир знаний». — ISBN 5-7777-0196-5. Льюис Дж. Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера. — М., 1981. Шпакова Р. П., Гергилов Р. Е. — Братья Макс и Альфред Веберы. — СПб: Журнал социологии и социальной антропологии (№ 2), 2006. Ссылки П: Портал «Социология» П: Проект «Социология» Комментарий Макса Вебера к русской революции Теория социального действия: от М. Вебера к феноменологам Книги Вебера в библиотеке «Гумер» Книги Вебера на сайте «Политнаука» |

|

#53

|

||||

|

||||

|

http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/weber_max.php

Макс Вебер (1864-1920) — немецкий социолог, историк, экономист и юрист. В своей методологии проводил разграничение опытного знания и ценностей; разработал концепцию «понимания», по которой социальное действие объясняется через истолкование индивидуальных мотивов, и теорию идеальных типов — абстрактных и произвольных мысленных конструкций исторического процесса. В происхождении западноевропейского капитализма решающую роль отводил протестантизму. Использованы сведения примечаний к кн.: Конт-Спонвиль Андре. Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. – М., 2012. Вебер (Weber) Макс (1864— 1920) — немецкий социолог, разрабатывавший вопросы методологии социального познания, культурологии, экономики. Большое влияние на буржуазное обществоведение оказали его исследования по социологии религии и исторической роли протестантизма. Социально-философская концепция Вебера создавалась как альтернатива материалистическому пониманию истории. Он считал, что экономика не является основой социальной жизни, напротив, формы экономической деятельности зависят от культурных, прежде всего религиозно-этических, факторов. Плодотворное научное исследование общества, по Веберу, опирается на т. н. идеальные типы, которые не являются обобщением фактов или описанием действительности, а коренятся в господствующих в обществе ценностях и представляют собой гипотетические модели, позволяющие упорядочить эмпирический материал. «Капитализм» — такая характерная модель, смысл которой придает понятие духа капитализма, выражающегося в стремлении к экономической эффективности, прибыли, рациональной организации общественной жизни. В работах «Протестантская этика и дух капитализма» (1904—1905), «Хозяйственная этика мировых религий» (1916— 1919) и др. Вебер обосновывает мысль, что в практическом утверждении этих черт решающую роль сыграл протестантизм. Его историческую заслугу Вебер видит в следующем: 1) кальвинистское понимание предопределения к спасению избранных сделало деловой успех симптомом избранности и тем самым — эффективным стимулом к предпринимательской деятельности; 2) протестантизм санкционировал рационализацию производства и буржуазного политико-правового порядка; 3) протестантская (или «пуританская трудовая») этика утвердила в общественной практике такие типично буржуазные нормы и ценности, как бережливость, трудолюбие, расчетливость, честность в деловых отношениях, благоговейное отношение к собственности. Из всех мировых религий протестантизм в наибольшей степени соответствовал духу капитализма, с чем Вебер связывает быстрый культурно-экономический прогресс Западной Европы и США. В концепции Вебера религия обрела характер автономного и решающего фактора исторического развития. Протестантизм. [Словарь атеиста]. Под общ. ред. Л.Н. Митрохина. М., 1990, с. 66-67. Другие биографичсекие материалы: Фролов И.Т. Вебер с марксистской точки зрения (Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. М., 1991). Девяткова Р.П. Советская характеристика личности и творчества (Большая советская энциклопедия). Фурс В.Н. Немецкий социолог, философ и историк (Новейший философский словарь. Сост. Грицанов А.А. Минск, 1998). Гутнер Г.Б. ...и экономист (Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т философии РАН. Научно-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. М., Мысль, 2010). Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Оказал влияние на весь комплекса социально-гуманитарных наук в XX веке (Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь. М. 2010). Михайлова Е.М. Немецкий политический философ (Политическая мысль Новейшего времени. Персоналии, идеи, концепции: Краткий справочник / Сост. Михайлова Е.М. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2010). Один из основателей Немецкого социологического общества (Современная западная философия. Энциклопедический словарь / Под. ред. О. Хеффе, В.С. Малахова, В.П. Филатова, при участии Т.А. Дмитриева. М., 2009). Никиш про Макса Вебера (Эрнст Никиш. Жизнь, на которую я отважился. Встречи и события. СПб, 2012). Далее читайте: Вебер Макс. Протестантская этика и дух капитализма. (Вебер М. Избранные произведения. М., 1990). Сочинения: История хозяйства, П., 1923; Аграрная история древнего мира, М.. [1925]. Аграрная история древнего мира. М., 1923; Город. Пг., 1923; История хозяйства. Пг., 1923; Избранные произведения. М., 1990; Избранное. Образ общества. М., 1994; Избранные политические работы. М., 2002; О России. М., 2006; Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie. Bd, I—III, Tubingen, 1920-1921; Wirtschaft und Gesellsehaft. Tubingen, 1921; Wirtschaft und Gesellschaft, Tubingen, 1956; Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaflslehre, Tubingen, 1922; Gesammelte Aufsatze zur Soziologie und Sozialpolitik, Tubingen. 1924. Gesammelte Aufsatze zur Religions-soziologie, Bd 1 - 3, Tubingen, 1920 - 21; Gesammelte politische Schriften, Tubingen, 1958; в рус.пер. - Город, П., 1923; Литература: Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. М., 1991; Данилов А. И., Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца 19 - начала 20 вв., М., 1958, с. 96 - 105; Кон И. С., Позитивизм в социологии, Л., 1964, гл. 5; Веndix R. Max Weber. An intellectual portrait, N. Y., 1960. Бендикс Р. Образ общества у Макса Вебера // Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994; Неусыхин А.И. «Эмпирическая социология» Макса Вебера и логика исторической науки // Там же; Неусыхин А. И. Социологическое исследование Макса Вебера о городе // Там же; Ясперс К. Речь памяти М. Вебера // Культурология. XX век. М., 1995; Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и совр. теоретическая социология. М., 1998; Жизнь и творчество Макса Вебера. М., 2007. |

|

#54

|

||||

|

||||

|

http://seinst.ru/page602/