|

|

#341

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/lat...lskikh-kryliev

11 апреля 2016  Цитата:

Эта общая история – она тоже разная, в ней всякое бывало. И общие герои – тоже без ангельских крылышек, признаться. И тоже мифологизированы подчас до безжизненности – подогнаны под шаблон той иной трактовки, выгодной в какой-то конкретный текущий момент истории. Но они есть. Латышские стрелки – герои той эпохи, когда понятия «Родина» и «присяга», «честь» и «верность», «свои» и «чужие», казалось, разлетелись на множественные атомы, обесценились, расплылись до неузнаваемости. Той эпохи, когда из осколков государственности и культуры воссоздавалось единое целое и строилось что-то новое. О латышских стрелках рассказывает сегодня д.и.н. Александр Шубин. *** Миф о латышских стрелках монолитен, словно памятник, поставленный им в Риге. Только окраска меняется. В советское время они считались рыцарями революции, беззаветно преданными коммунизму. В постсоветское – ландскнехтами большевизма, действующими не ради идей, а ради выгоды. В рамках Российско-латвийской комиссии историков мне приходилось спорить с латвийскими коллегами, которые вообще считают, что красные латышские стрелки – это не латвийское явление, а исключительно внешняя по отношению к Латвии сила. Но это не так. О латышских стрелках с определением «красные», об их роли в Русской Революции и Гражданской войне известно достаточно – зачастую, кстати, только это и известно. Поэтому сегодня, не отрицая и не опровергая «красную» составляющую, мы более подробно остановимся на других страницах истории латышских стрелков – и российских, и латвийских. И увидим, что это – единое целое. *** Национальная дивизия латышских стрелков возникла во время Первой мировой войны. В условиях немецкого наступления в Курляндии 19 июля 1915 года было принято решение о создании для защиты Риги латышских национальных батальонов в составе Северо-Западного фронта. В октябре 1915-го они вступили в бой. В ноябре 1916 года была создана Латышская стрелковая дивизия. В декабре 1916 года в дивизии имелось 35 тыс. стрелков, 1000 офицеров. В запасном полку численность личного состава колебалась от 10 до 15 тыс. человек. В тяжёлых «рождественских» и январских боях конца 1916 – начала 1917 года погибло около 9 тысяч стрелков ради продвижения фронта на несколько километров. Понятно, что после начала революции в 1917-м латыши были настроены всё более радикально, сочувствовали идее прекращения войны. Но для них было важно, чтобы немцам не достались их родные места. Для руководства политической активностью стрелков был создан Объединённый Совет депутатов латышских стрелковых полков (Исколастрел). Латышские стрелки приняли активное участие в Октябрьском перевороте на фронте. Затем латышские стрелки охраняли Смольный. На выборах в Учредительное собрание подавляющее большинство стрелков проголосовало за большевиков. После начала немецкого наступления 18 февраля 1918 года латышские стрелки с боями отступили из Прибалтики в Россию. Однако с заключением Брестского мира, как и другие части старой российской армии, латышская стрелковая дивизия была расформирована. В отличие от большинства жителей России, латышам было трудно вернуться домой – за линию германской оккупации. Они стали наиболее организованной частью Красной армии, что сделало эту дивизию особенной – идейной и в целом более организованной, чем части, плохо сколоченные из идейных, но не имеющих достаточного боевого опыта красногвардейцев. Разумеется, в России были миллионы людей, которые обладали военным опытом, но они к тому времени уже «навоевались» и разошлись по домам. Жизнь заставит их снова взять оружие уже летом 1918-го, но – несколько позже латышей и не всегда добровольно, что скажется на устойчивости красных частей, по сравнению с которыми до поры до времени латышские стрелки будут отличаться в лучшую сторону. *** 13 апреля 1918 года было принято решение о формировании из демобилизованных латышских стрелков, коммунистов и рабочих Латышской стрелковой советской дивизии. Её возглавил бывший комполка латышских стрелков времён Первой мировой Иоаким Вацетис. Теперь дивизия состояла из трёх бригад, по три стрелковых полка и два артиллеристских дивизиона в каждой, кавалерийского полка, трёх артиллерийских батарей и авиационного отряда. Дивизия стала военной опорой Совнаркома. Она сыграла решающую роль в подавлении выступления левых эсеров и боях с чехословацким корпусом. 3 сентября 1918 года британский представитель Роберт Брюс Локкарт был арестован по обвинению в том, что пытался подкупить командира латышских стрелков Эдуарда Берзина для совершения переворота в Кремле. По версии самого Локкарта, он лишь дал делегатам латышей «охранную грамоту» на случай, если они сдадутся англичанам в случае их посылки на северный фронт, хотя нелегальный британский агент Сидней Рейли, действовавший в контакте с Локкартом, мог договариваться о более решительных шагах[1]. Комендант Кремля Павел Мальков в своих мемуарах утверждал, что санкцию на оплату дал Локкарт, а деньги Берзин получил уже от Рейли и сдал их в казну[2]. Это выглядит весьма правдоподобно, если учесть, что даже в своих мемуарах Локкарт рассказывает, как участвовал в финансировании антибольшевистского подполья[3]. Во всяком случае в этой истории латышские стрелки ещё раз доказали свою преданность советскому руководству. *** Новый поворот в жизни стрелков начался после крушения Германской империи и завершения Первой мировой войны. 13 ноября 1918 года советские власти аннулировали Брестский мир и двинули Красную армию на запад, в том числе в Латвию. К декабрю 1918-го дивизия достигла численности 17 тыс. солдат[4], большинство которых были латышами. Впрочем, у сторонников советской власти в Латвии было немало конкурентов. 17 ноября 1918 года два национальных политических центра, сформировавшихся во время оккупации, Латышский временный национальный совет и Демократический блок, договорились о формировании временного парламента – Народного совета Латвии. 18 ноября он провозгласил независимую Латвийскую демократическую республику, многопартийное правительство которой возглавил Карлис Улманис. Чтобы получить какую-то военную силу, Улманис пошёл на союз с ещё не ушедшими из Латвии германскими войсками. До революции имущественная элита этого региона была в значительной степени немецкой. 7 декабря правительство Улманиса согласилось признать формировавшийся германским командованием балтийский ландесвер вооружёнными силами Латвийской республики. Таким образом, легализовались те немецкие военные, которые готовы были остаться (им пообещали латвийское гражданство и землю). Латыши должны были составить большинство этих войск, но Ульманису и его сторонникам не удалось найти достаточного количества местных, желающих служить новому государству. Большинство «латвийской» армии составили немецкие военные. 30 декабря из правительства вышли социал-демократы, не желавшие сотрудничать с немцами на таких условиях. Зато росла популярность сторонников советской власти – тем более, что большевистская агитация в Латвии была одновременно антинемецкой. 17 декабря был опубликован Манифест Временного рабоче-крестьянского правительства Латвии во главе с Петром Стучкой об установлении советской власти в Латвии. Красная армия вошла в Лифляндию (северная часть современной Латвии и южная часть современной Эстонии). На острие наступления шла дивизия латышских стрелков. А. Ливен, командир русского отряда в Латвии (Либавский добровольческий стрелковый отряд), вспоминал, что в конце 1918 г. население было настроено «большевистски» и враждебно относилось к белым[5]. 22 декабря 1918 г. вышел декрет Совнаркома РСФСР о признании независимости Советской Республики Латвии. В действительности советская республика в Латвии будет провозглашена через три недели – после взятия красными Риги. Германское командование попыталось не пустить красных в Ригу, но неудачно. Потерпев поражение, немцы оставили город, который стали брать под контроль дружины местных сторонников Советской власти[6]. 9 января 1919 года стрелки заняли Митаву, сделав положение Риги прочным. *** 4 января 1919 г. группа войск Латвии была реорганизована в Армию Советской Латвии (АСЛ), подчинявшуюся главкому Республики, каковым и в случае России, и в случае Латвии был Вацетис. Такая личная уния позволяла обойти вопрос о подчинении иностранному командующему армии «независимого» государства. Вацетис не мог заниматься делами только Латвии. Его помощником по АСЛ был назначен командир латышской дивизии (с июля 1918-го) Пётр Авен. Он фактически возглавлял армию, пока 10 марта командующим не был назначен Пётр Славен. 19 февраля АСЛ вошла в состав Западного фронта. АСЛ была сформирована из прежней, 1 латышской дивизии и новой – второй, которая создавалась из латвийского пополнения с помощью офицерских кадров прежней дивизии латышских стрелков. 1 марта 1919 года Армия Советской Латвии составляла 13302 штыка, 996 сабель при 226 пулемётах и 102 орудиях. В армии было 2 бронепоезда, 3 броневика и 14 аэропланов. Для сравнения: в соседней 7-й армии было 34837 штыков и 831 сабля при 226 пулемётах, 354 орудиях, 4 бронепоездах, 2 броневиках и 16 аэропланах[7]. К 10 апреля АСЛ выросла до 19084 штыков и 923 сабель[8]. Тысячи жителей Латвии были готовы служить в войсках провозглашённой 13 января в Риге Латвийской Социалистической Советской Республики (ЛССР). 30 января красные взяли Виндаву. Но с севера, в Лифляндии, 7 января перешли в наступление эстонские и финские части, а также латышский отряд Й. Земитанса общей численностью 18-24 тысяч солдат. 14 января красные потеряли Юрьев (Дерпт), 18 января – Нарву. Пришлось срочно перебрасывать на север части с курляндского фронта. 28 февраля стрелки вернули Мариенбург, «противник в панике бежал»[9]. После этого бои в Лифляндии шли с переменным успехом. Однако стало ясно, что латышским стрелкам придётся сражаться на два фронта – в Лифляндии и Курляндии. Это было очень опасно. Тем временем, соотношение сил в Курляндии стало качественно меняться. В начале февраля правительство Улманиса ютилось на клочке латвийской земли вокруг Лиепаи (Либавы). По словам немецкого командующего Рюдигера фон дер Гольца, оно держалось «лишь на немецких штыках и на своём самомнении», «в Курляндии можно рассчитывать на 60-процентную поддержку большевиков, а в Либаве она ещё больше»[10]. *** Положение белых спасло прибытие в Либаву германских войск под командованием генерал-майора фон дер Гольца, уже справившегося год назад с революцией в Финляндии, а теперь назначенного командиром 6-го резервного корпуса, действовавшего в Курляндии. Он вспоминал: «Первоначально назначенный для обороны Восточной Пруссии, я стал всё более связывать свою миссию с обеспечением более крупной задачи обеспечения будущего находящегося в большой опасности германства»[11]. Германство, по мысли Гольца, должно было компенсировать горечь поражения на Западе продвижением на Восток – сначала в Прибалтику, а потом и дальше: «Почему должно быть запрещено прежде всего экономическое и политическое сближение с будущей Россией? С Россией, после того, как её собственная интеллигенция была вырезана, испытывала острую потребность в немецких купцах, техниках, руководителях, чьи опустошённые, покинутые населением окраинные провинции требовали для своих плодородных почв усердного немецкого крестьянина?»[12] Какая идиллия – отдать землю немецким крестьянам, а управление – немецкой «интеллигенции». Стремление Латвии к независимости Гольц считал «неестественным»[13] и действовал соответственно. Фон дер Гольц получил под свое командование 30-40 тыс. солдат[14]: 1-я резервная дивизия, навербованная в Германии, Железная дивизия, состоявшая из немецких солдат, и ландесвер, в котором служили преимущественно местные немцы, а также русские белогвардейцы и латыши. Часть этих сил находилась в тылу. А. Ливен считал, что на фронте у «белых» было менее 10 тысяч солдат[15]. Даже если так, это позволяло создать существенный перевес над красными. В начале марта Курляндская группа АСЛ составляла 1829 штыков, 285 сабель при 12 орудиях и 48 пулемётах[16]. 26 февраля германские дивизии и ландесвер перешли в наступление, взяли Кулдигу и Виндаву. «Белые» латыши в этих боях не участвовали[17]. Хотя красные контратаковали, в Курляндии наметился перелом. 13 марта, немцы и белые развернули наступление на Митаву и 18 марта взяли её, подойдя к Риге на расстояние дневного броска. Немцы устраивали «реквизиционные» налеты на местное население[18]. АСЛ попала в крайне невыгодную стратегическую ситуацию – она была зажата в клещи между группировками противника, атаковавшими Советскую Латвию с севера и юга. Над АСЛ всё время висел «дамоклов меч» окружения. Сложилась ситуация «тришкиного кафтана», когда нужно было делить резервы между севером и югом. Начштаба 2-й латдивизии К. Шведе сетовал: «Вообще положение на Лифляндском фронте, как и на Курляндском, весьма серьёзно, а резервов и свежих сил нам не присылают»[19]. Но рассчитывать на подход резервов из-за пределов Латвии не приходилось – Советская республика сражалась на множестве фронтов. Отношения между правительством Улманиса и немецким командованием портились. Улманис ставил на Антанту, фон дер Гольц играл свою игру. Немцы предпочитали иметь более контролируемое правительство, которое обеспечит немецкие интересы в регионе. 16 апреля они разоружили латышских солдат в Либаве, свергли правительство Улманиса (он бежал на корабль под защиту флота Антанты) и заменили его марионеточным кабинетом А. Ниедры. Переворот ещё сильнее охладил настроения латышей в отношении участия в белом движении, и на этом этапе оно стало вполне немецким делом. *** Красное дело было преимущественно латышским, хотя во второй дивизии латышских стрелков служили представители всех национальностей Латвии. Вероятность свержения коммунистического режима изнутри Латвии была невелика – там не было крупных антисоветских восстаний, столь характерных для истории Гражданской войны в других регионах. Хотя небольшие отряды «зелёных» действовали в тылу красных, но без большого труда отбрасывались и рассеивались латышскими стрелками. Однако поступали и тревожные сигналы. Ещё в феврале 1919 года командир 4-го латполка жаловался: «Стрелки так измучены, что не в состоянии выполнять свои прямые обязанности». Они три недели находились в окопах без смены. Это приводило к взрывам неповиновения. Получив приказ о выходе на позиции, 9-я рота отказалась и «собиралась перестрелять командный состав и тех, которые пойдут с командирами… Теперь люди так обезумели, что не дают ни малейшего отчёта своим поступкам». Потом, правда, стрелки успокоились и повинились. Но саботаж приказов командования в полку продолжался[20]. *** В ночь на 22 мая завязался бой у Калнецема, в центре фронта, прикрывавшего Ригу. Здесь у «белых» был плацдарм на северном берегу реки Курляндская Аа. На нём сосредоточился немецкий ударный отряд Мантейфеля[21] (того самого немца, что сверг Улманиса). Другой плацдарм немцы имели перед Митавой. С них они начали бросок к Риге. Картина последующих событий в штабе Армии Советской Латвии складывалась по докладам стрелков, выбравшихся из Риги, которые сообщали всё новые подробности. «Второй полк разбежался, и противник, перейдя в наступление, ворвался в город»[22]. Бой шёл в предместьях. В два часа немцы с мотоциклами и броневиками вышли к мостам через Западную Двину. Бой был жестоким – здесь был убит Мантейфель[23]. Но немцы одержали верх: «Временно противник частями конницы и мотоциклистов по калнцемской дороге ворвался в город Ригу. На улицах идёт бой. Высланный коммунистический отряд встретился с противником на мосту через Двину и был сбит»[24]. «В Риге шёл страшный бой на улицах, и наши отступающие части были обстреляны со всех сторон и с крыш домов, и из окон бросали бутылками, кирпичами и чем попало»[25]. «Организованными отрядами коммунистов и учениками военной школы распространение неприятеля задерживалось на Александровской и Ревельской улице. На улицах были вырыты окопы, устроены баррикады. Противнику помогали местные белогвардейцы, обстреливая и бросая из окон гранаты, кирпичи, чем навели панику на отступающие через город обозы и мелкие части. Части, дравшиеся на улицах Риги, тоже поддались панике и начали отходить»[26]. Части Лифляндской и Курляндской групп при отступлении перемешались, штабы с трудом устанавливали связь со своими войсками и обнаруживали, что они изрядно поредели не столько от боевых потерь, сколько от дезертирства. Падение Риги обескуражило латышских стрелков, деморализовало их и для многих стало сигналом к прекращению борьбы. Как сообщал К. Шведе, 1-й латполк был «сильно деморализован, продаёт оружие». В полку осталось 35 человек[27]. Когда 1-й полк, отрезанный падением Риги, получил приказ переправиться на другой берег Двины, «часть стрелков этого полка переправиться отказалась и разошлась. Значительная часть переправившихся вброд стрелков побросала оружие и тоже разошлась по домам». В полку осталось 270 штыков[28]. Остатки АСЛ отошли в восточную часть Латвии. 1 июня 1919 года после формального заключения союза между советскими республиками был принят декрет ВЦИК «Об объединении советских республик России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии для борьбы с мировым империализмом». 7 июня Армия Советской Латвии вошла в состав РККА под номером 15. Численность полков армии была частично восстановлена и в середине июня колебалась в промежутке 341-1400 штыков[29]. Часть бойцов, потерявшихся при отступлении, вернулась в строй. В Лифляндско-Курляндской группе (основные силы АСЛ) было 6522 штыка и 699 сабель, а всего – 14787 человек[30]. *** Серьёзных сражений между латвийскими «красными» и «белыми» во второй половине 1919 года не было. Обеим сторонам стало не до того. На Москву наступал Деникин, и часть латышских стрелков была переброшена на Южный фронт. А на территории Латвии развернулась война между победителями большевиков. Конфликт с германским командованием стал счастливой возможностью для Улманиса и его коллег отмежеваться от «грешного альянса», который помог спастись в начале 1919-го, но скомпрометировал дело латвийской независимости. Теперь можно было начинать с чистого листа борьбу против германской агрессии. Сил по-прежнему было маловато, но, как раньше Ульманис опирался на немецкие штыки, теперь можно было опереться на Антанту и эстонскую военную помощь. А после первого успеха в этом деле Латвийская демократическая республика могла заручиться и поддержкой тех бывших латышских стрелков, которые в конце мая – начале июня воткнули штык в землю, но к осени успели отдохнуть и готовы были с новыми силами бороться против немецкой угрозы, за родину, которая будет теперь жить отдельно от России, но главное – чтобы без немецкого засилья. 23 июня эстонско-латышская армия разбила немецкие части под Цесисом, что определило судьбу Латвии. Латвийская армия, верная правительству Улманиса, шла на Ригу. 3 июля при посредничестве Антанты было достигнуто перемирие. Железная дивизия покинула Ригу, а ландесвер вошел в состав Латвийской армии. Казалось бы, настало время развернуться в сторону ещё не до конца оправившихся от поражения советских латышских стрелков. Но тут в поход на Ригу отправился немецкий ставленник белый генерал Павел Бермондт-Авалов. Эпопея войны с ним заняла у латвийской армии осень 1919 года. Всё это время на восточном фронте Латвии было относительно спокойно, шли бои местного значения. В январе 1920-го в конфликт вмешались поляки и вместе с латвийскими частями выбили Красную армию из восточной Латвии. 11 августа 1920 года был подписан мирный договор, по которому РСФСР отказалась от прав на Латвию и признала существующее правительство. *** Заключение договора застало латышских стрелков в разгар боёв против Врангеля. После взятия Крыма существование латышской воинской части становилось анахронизмом. 28 ноября дивизия была расформирована. Оставшимся в России латышам предстояло делать выбор. Убеждённые коммунисты связали свою судьбу с советской властью. Большинство стрелков воспользовались предоставленным им правом вернуться в Латвию. Латышские стрелки были солдатами революционной эпохи. В большинстве своём они действовали под воздействием идейных мотивов, искренне верили в то, что победа большевиков – это благо для Латвии и для них лично. Но не будем забывать, что в период революции переменчивы и ситуация, и взгляды людей. Осуществление советского проекта в Латвии – во всей его военно-коммунистической красе – многих разочаровало и среди местных латышей, и среди латышских стрелков. Шок поражения для части стрелков стал поводом в свою очередь сказать «навоевались». Другие стрелки, оставшиеся в Советской России, продолжали надеяться на новый прилив мировой революции, который вернёт их домой или вознесёт на вершины нового красного государства – отчасти реинкарнации Российской империи, в которой они родились. Одни из них вернулись домой, когда надежды на скорую мировую революцию иссякли, а латвийское государство обещало не мстить за прошлое. Другие связали свою судьбу с СССР. *** Но это уже другая история. Но важно, что на любом лихом повороте, на которые была богата история первой половины ХХ века, латышские стрелки оставались со своей Родиной – той, которая была, как её ни называй. |

|

#342

|

||||

|

||||

|

https://project1917.ru/posts/27.06.17

Екатерина Брешко-Брешковская Петроград Россия может быть счастлива, и она будет счастлива, если того пожелает народ. В России есть много земли; в ее землях лежат все богатства, нужные человеку. Много в России вод, и в водах те богатства, что нужны человеку. Много в России деревень и городов, и население в них несметное. А где много людей, много земли с богатыми недрами, много вод для сообщения и добычи — там человек может устроить себе жизнь довольную и спокойную. Читать далее  Александр Бенуа Петроград Среда. Путаный бездельный день. Только короткое время утром удалось немного покомпоноватъ новые камеи. Акица надула и не приехала.  Александра Коллонтай Гостиница «Фения», Гельсингфорс, Финляндия  Утро солнечное, чудесное. Какой нарядный вокзал. Чисто. Нет семечек. Нет пыли. Площадь. Гостиница «Фения». Маленькая комната. Кресло. Ковер. Настроение благодушия. Улыбаюсь. Моюсь горячей водой — роскошь. Кофе, который не сама варишь. Теперь за дело.  Временное Правительство Петроград Постановление о сроке производства выборов в Учредительное собрание и созыва оного: Назначить сроком созыва Учредительного собрания 12 октября 1917 года. Выборы в Учредительное собрание произвести 30 сентября 1917 года. Возложить составление избирательных списков на органы волостного и городского местного самоуправления, набранные на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.  Федор Кокошкин Петроград Выборы не могут состояться раньше чем через два месяца после создания новых органов на местах, самое раннее — 1 декабря.  Владимир Набоков Петроград Если бы Вр. правительство чувствовало подлинную, реальную силу, оно могло сразу объявить, что созыв Учредит. собрания произойдет по окончании войны, и это, конечно, по существу было бы единственно правильным решением вопроса.  Николай Гумилев Саутгемптон, Великобритания Утешение Кто лежит в могиле, Слышит дивный звон, Самых белых лилий Чует запах он. Читать далее  Марина Цветаева Москва, Борисоглебский, 6 Поэт — это человек, который сбрасывает с себя — одну за другой — все тяжести. И эти тяжести, сброшенные путем слова, несут потом на себе — в виде рифмованных строчек — другие люди.  Лев Урусов Петроград Кто теперь честно высказывает свои политические убеждения? Как допустить, что в бывшей триста лет монархической России в настоящий момент официально нет ни одного монархиста, за исключением тех, что сидят в Трубецком бастионе? Все притаились — все помалкивают до лучших времен, когда будет обеспечена в лучшей, нежели теперь мере личная неприкосновенность, будет твердо стоять принцип собственности и под ногами будет чувствоваться твердая почва. Даже левые не говорят то, что они думают, — одни, как например Плеханов, правеют от анархии — другие идут левее своих убеждений, потому что это им выгодно.  «Нравственные устои» Премьера комедии-шаржа Запольской в бенефис актрисы Дины Кировой. Участвуют также Чижевская, Брагин, Усачев, Смирнова, Кузнецова, Неверова. Режиссер Крамов Петроград Летний Буфф  Русское слово Универсал, выработанный комитетом Центральной украинской рады, оглашенный и принятый на заключительном собрании Войскового съезда, завершает длинный ряд украинских выступлений последних месяцев. Читать далее  Никита Окунев Москва Большой перерыв в новостях. Не то что их нет, а все уж очень однородно неприятные. По России, по всем градам и весям ушкуйничают анархисты, солдаты и просто жулики. Где они убивают, где их убивают. Поджоги, грабежи, захваты — процветают. «Всеукраинский съезд» в Киеве объявил, что Украина автономна, и издал «универсал», согласно которого у них будет свое Учредительное собрание.  Великая княжна Мария  Царское село, Александровский дворец 18 лет  Император Николай II Царское Село Дорогой Марии сегодня 18 лет! Утром погулял со всеми детьми по всему парку. Погода была прекрасная. В 12 час. пошли к молебну. Днём Аликс вышла с нами. Работали в парке недалеко; спилили три больших дерева. После чая кончил чтение труда Куропаткина «Задачи русской армии», очень меня заинтересовавший. Начал французскую книгу «La maison des hommes vivants».  Елизавета Нарышкина Царское Село Заходил комендант. Говорит, что государь побледнел и очень нервен. Чем дальше, тем опаснее становится положение. Что с ними будет? Сегодня ожидалась враждебная правительству манифестация, но ее перенесли. Надеюсь, что к этому времени головы немного поостынут, иначе неминуемо прольется кровь.  статья Розанов: «Заметки о новом правописании»  Михаил Пришвин Елецкий уезд, Соловьевская волость, хутор Хрущево Скосили сад — своими руками. Чай пьем в скошенном саду, а с другого конца скошенное тащут бабы. Идем пугать баб собакой, а на овсе телята деревенские. Позвать милиционера нельзя — бесполезно: он свой деревенский человек, делает свое дело, пашет или возит навоз, кум и сват всей деревне, и против нее идти ему нельзя. А денег получает 100 р. в месяц. Сосед мой читает французскую революцию и повторяет: «Робеспьер, Робеспьер!» — вероятно, он это относит не к бабам и нашим милиционерам, а к тем, кто устилает путь в ад добрыми намерениями (Керенский).  Василий Кравков Подгайцы Ожидаем возможности газовых атак со стороны немцев; противогазов же у нас большой недостаток, обусловленный частью недостаточностью их поставки, частью — небрежным их хранением у себя «свободными гражданами». Немцы отошли к себе вглубь, оставивши несколько линий своих окопов; готовят, очевидно, нам какую-то дьявольскую ловушку!  Николай Суханов Петроград После десяти дней работы съезд, изнывая от жары и сутолоки, стал быстро распускаться и разлагаться. Больше, чем в секциях, делегаты пребывали в кулуарах и слонялись в городе. Делегатская масса была пассивна, она уже выдохлась и проявляла все меньше страсти, все больше равнодушия, утомления, тяги восвояси.  The New York Times Москва. Все члены американской дипломатической комиссии выражают удовлетворение своим визитом в Москву, несмотря на страшную жару и сложный график. (Глава комиссии господин Рут, например, был вынужден выступить сразу с четырьмя речами в один день.) Больше всего американцев поразила деятельная атмосфера и страстное желание материально помочь стране, окружавшей Москву. Все это создавало поразительный контраст с Петроградом. Читать далее  Правда Мы пишем на своих знаменах: Долой контрреволюцию! Долой IV Думу и Госуд. Совет! Долой 10 министров-капиталистов! Долой «союзных» империалистов, стоящих за спиной организующейся контрреволюции! Долой капиталистов, организующих итальянские забастовки и скрытые локауты! Вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов! Да здравствует контроль рабочих над производством и распределением продуктов! Читать далее  Эдвард Мунк  Кристиания, Ярлсборгвейн, 14, усадьба Экели.  Максим Горький Екатерина Пешкова Петроград, Кронверкский пр-т, 23 Я так и думал, что с тобой случилось что-нибудь неладное, — или заболела, или неожиданно для себя улепетнула куда-нибудь. Очень советую тебе, как только встанешь на ноги, убраться в Крым — с легкими нельзя шутить! Города отравлены грязью, здесь, напр., ужас что творится, не столица это, а клоака. Никто не работает, улицы безобразны, во дворах — свалки гниющего мусора. И жарко! Думаю бежать куда-нибудь недели на две, на три. Вероятно, на Волгу. Устал душевно — до безумия! Физически еще держусь.  статья Чрезвычайная следственная комиссия Допрос Штюрмера: «Нельзя меня винить»  Сергей Прокофьев Петроград, наб. Фонтанки, 122, доходный дом Позвонил Горькому и узнал, что ему сообщил адъютант Керенского, что «все будет сделано». Таким образом, хотя никаких бумаг на руках еще не было, но было слово военного министра, можно было праздновать мое освобождение. Я очень гордился этим и писал маме, что это являлось «открытым признанием государством моих заслуг перед русским искусством».  Николай Врангель Петроград Керенский до революции был известен в Государственной думе лишь как истеричный лидер партии «левых ослов», как их именовал тот же Милюков. Ни талантами, ни умом, ни знаниями Керенский не выделялся. Мелкий адвокат, повадками фигляр провинциального театра средней руки, он обладал двумя качествами — самоуверенностью и наглостью. И эти два качества вынесли этого умственного недоноска на поверхность. Сергей Гончаров Наталья Гончарова Москва Дорогая Наташа, мы все здоровы. Никаких новых происшествий нет. Работ строительных у меня очень мало, т.к. на кирпич в Москве цена вместо обычных 20 рублей 240 за 1000 — штука. Никто, конечно, ничего строить не может. Я работаю, изучаю акварель — хотелось бы, если ты что-либо могла найти в Италии или Франции интересное по краскам для изображений фасадов зданий, чтобы ты выслала мне наложенным платежом. Желаю тебе и Мих. Фед. всего хорошего. Твой отец С. Гончаров Все личные наши новости ты, возможно, знаешь из газет.  «Цыган-премьер» Оперетта Зон в Зеркальном театре сада «Эрмитаж». Искрометная вещь Имре Кальмана. В ролях: Кавецкая, Тамара-Грузинская, Бравин, Тумашев, Далматов и другие Москва Эрмитаж  Александр Замараев Тотьма, Вологодская губерния Привез с мельницы 18 пудов.  Петроградская газета Астрахань На окраине Астрахани группа солдат во время игры в орлянку повздорила с грузинами, которых солдаты приняли за персов. Солдаты вызвали на помощь свою роту. Началось буйство, принявшее опасные размеры. Кварталы, в которых происходило буйство, были оцеплены войсками. Избиение персов было прекращено. Предупрежден погром, грозивший распространиться на весь город.  Мария Бочкарева Петроград Я приступила к переформированию батальона. От него осталось всего три сотни человек, но это были самые верные и надежные женщины. Меня не смущало такое сокращение численности батальона. Большинство оставшихся составляли такие же, как и я, крестьянки, неграмотные, но искренне преданные матери-России. Все моложе тридцати пяти, за исключением одной, по фамилии Орлова. Ей было уже сорок, и она отличалась необычайно тучным телосложением. Мы возобновили учение с еще большим рвением, чем прежде.  Артур Конан Дойл Лондон  Неужели нельзя как-то призвать к порядку порочных женщин, которые охотятся в Лондоне за нашими солдатами и заражают их своими болезнями? О том, как эти гарпии (благодаря агитации добросердечных глупцов получившие право свободно заниматься своим грязным делом) заманивают поодиночке солдат к себе в номера, опаивают их отвратительным зельем, которое держат у себя же для этой цели, и затем заражают их, рассказал мне знакомый констебль по особым поручениям, работающий в том районе столицы, где сосредоточены притоны. Мы закрываем музеи (к более жалкой экономии не прибегала, наверное, еще ни одна великая держава), зато двери борделей у нас нараспашку!  Александр Протопопов Петроград, Петропавловская крепость Я, должно быть, не совсем здоров. То, что сегодня со мной было, это третий день. У меня неврастения и продолбление черепа, это даром не проходит. Я не знал, что я истерик, а это полная истерия. Я слышу звуки, слышу какие-то голоса, ясно, ясно слышу, как в гипнозе. Я не помню, о чем я говорил, но волновался и говорил.  Питирим Сорокин Петроград По вечерам происходят беспорядки и убийства на улицах. Белые одеяния революции покрываются все больше и больше пятнами крови. Усиливается голод. В этот день:  Сегодня день рождения у Великая княжна Мария  +19 В Петрограде  +23 В Москве Индексы ₽ 24.68 Мясо парное (1 сорт, пуд) 31.5 Лён отборный (пуд) «посл. данные» 2.35 Зерно (пуд) 216 Валюта (10 фунтов стерлингов) Последний раз редактировалось Chugunka; 30.06.2017 в 03:48. |

|

#343

|

||||

|

||||

|

Президент или коллегия?

Кто должен стоять во главе будущей русской республики, если Учредительное собрание остановится на этой форме правления – одно лицо или несколько лиц? Президент или коллегия? Для разрешения этого вопроса некоторые политические партии обращают свои взоры к Швейцарии, видя в ней образец республики без президента и считая такую форму высшим пределом демократизма.  Итоги выборов Исторически такая точка зрения вполне понятна: мы боимся всего, что напоминает нам единоличную монархическую власть, и вместе с тем мы боимся сильной исполнительной власти, сильного правительства, ибо наше правительство постоянно злоупотребляло своею силою и властью; и вот возникает мысль избежать всех этих зол решительным устранением концентрации власти в одном лице. Однако вся эта паника, все эти наследия нашего прошлого могут нам весьма помешать в отыскании правильного пути. Необходимо иметь в виду опыт других стран, которые боролись с другими опасностями, и прежде всего надо не забывать, что Россия менее всего похожа на Швейцарию. Самая дилемма: президент или коллегия – весьма мало дает для понимания государственного строя демократических республик. Ведь, в конце концов, все республики управляются коллегиями, и все коллегии имеют президентов, в том числе и швейцарский правительственный совет. Точно так же нельзя рассматривать государства с точки зрения большей или меньшей силы правительственной власти, ибо бессильная или безвластная власть есть абсурд. Вопрос должен ставиться следующим образом: как организована исполнительная власть? Точнее: каково отношение исполнительной власти к власти законодательной (к парламенту) и к судебной? Каково ее отношение ко всему народу? Только при такой постановке вопроса мы сразу увидим особенности швейцарской исполнительной власти по сравнению с французской и американской. Если в Америке исполнительная власть совсем не зависит от парламента, ибо там президент выбирается не палатами, а народом, и министры не ответственны перед парламентом; если во Франции исполнительная власть в лице президента и министров зависит от парламента до такой степени, что ее можно назвать приказчиком, агентом парламента, то в Швейцарии это отношение достигает последнего предела: здесь исполнительная власть не представляет собою даже кабинета министров, осуществляющего единую политику, она состоит из директоров департаментов, из чиновников, назначаемых палатами и не проводящих никакой самостоятельной политики, которую они должны были бы защищать перед парламентом, как это делают французские министры. Законодательная власть в лице обеих палат в соединенном заседании выбирает семь начальников департаментов на три года, один из них тем же «союзным собранием» на год избирается президентом совета, и еще один – вице-президентом; причем они на следующий год не могут быть переизбраны в качестве президента и вице-президента. Вся эта правительственная коллегия из семи лиц называется союзным советом (Bundesrath, Conseil federal); в нем и воплощается исполнительная власть швейцарской федерации. Президент этого совета вовсе не имеет какой-либо особой власти по сравнению со своими коллегами. Это просто по очереди на год избираемый председатель общих заседаний совета. Правительство Швейцарии всецело подчинено палатам, но эта зависимость достигается не посредством политической ответственности, не в форме парламентаризма, существующего во Франции. Швейцарские министры вовсе не выходят в отставку, если парламент отвергает какую-либо важную меру, ими предложенную; они просто уступают и покоряются. Они вовсе не должны принадлежать к одной партии, напротив, обыкновенно избираются из среды всех главных партий, и по большей части переизбираются палатами. Некоторые члены совета заседали в нем 15, 16 лет, а один даже пробыл в нем 30 лет. По большей части они покидали свои места добровольно. Этот постоянный штиль правительственной власти представляет полную противоположность бурному французскому парламенту с его политической борьбой, с его постоянными падениями министерств. Имена швейцарских президентов и министров остаются обыкновенно никому неизвестными за пределами Швейцарии, и это потому, что здесь нет никакой политической борьбы. Отставка Гофмана, начальника департамента иностранных дел, имевшая место на днях в связи с нашумевшим делом Гримма, представляет собою редчайшее исключение в политической жизни Швейцарии. С 1848 г., со времени учреждения союзного совета, это лишь третий случай отставки по политическим основаниям. Подходит ли для России такая организация исполнительной власти? На это мы должны ответить категорическим отрицанием. Швейцария совершенно лишена политических страстей. Население этой страны глубоко консервативно. Страна не ведет никакой внешней политики. Во всем полная противоположность России. Нам более, чем кому-либо, необходима сильная правительственная власть, и это сейчас стало для всех очевидным. Поэтому Америка более всего может служить для нас образцом, а Швейцария – менее всего. Б. Вышеславцев. (Утро России) |

|

#344

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/pie...iia-karakozova

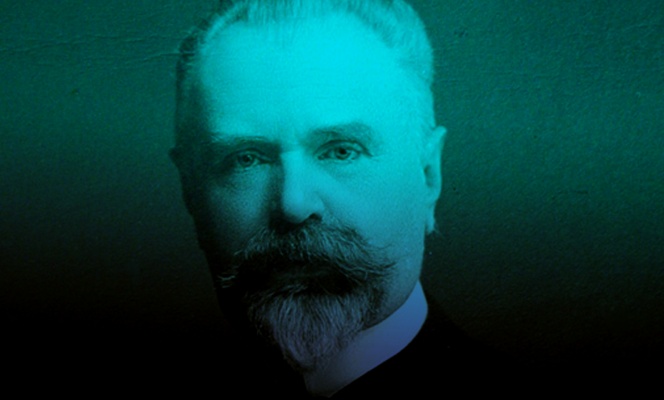

15 апреля 2016 100-летие Революции Сегодня в прошлом  150 лет назад, 16 апреля 1866 г., Дмитрий Каракозов стрелял в царя Александра II. Полтора столетия назад слово «террорист» в русском обиходе означало совсем не бородатого исламиста, планирующего подорвать мирных граждан в месте их концентрации. Оно означало – за редчайшими исключениями – участника большой охоты на власть, от полицейских начальников и до самого императора всероссийского. Участника, как правило, бескорыстного и уверенного, что он несёт добро. Эта охота длилась полвека – и закончилась тем, что в стране не осталось ни царей, ни террористов. Сегодня, когда исполнилось 150 лет со дня первого революционного покушения на русского императора, об этом стоит поговорить. Кто это был За Дмитрием Каракозовым до самого его преступления не числилось никаких дурных дел. Из бедных дворян, многолетний студент двух университетов (Казанского и Московского), зарабатывал себе на хлеб как умел. В 24-летнем возрасте вступил в т.н. ишутинский кружок – одну из довольно многочисленных тогда социалистических организаций, крупнейшей из которых была «Земля и воля». Кружок ставил своей целью взаимоисключающие, по нынешним меркам, цели: просвещение крестьянства, убийство представителей власти, организацию бесплатных школ и больниц, цареубийство. Каракозов в какой-то момент решил, что жизнь, в сущности, уже прожита, и прожита неудачно (ему шёл уже 26-й год), что пора сводить с ней счёты – но решил напоследок принести пользу и остаться в памяти народной небесполезным. Поэтому он пошёл утром 4 апреля (по старому стилю) к решётке Летнего сада в Петербурге – стоять в толпе, наблюдающей за тем, как царь-Освободитель идёт с прогулки к карете. Как это случилось Как и положено непрофессионалу-одиночке, Каракозов к покушению подготовился плохо и потому промахнулся (тем самым произведя в дворянское достоинство молодого крестьянина Осипа Комиссарова, толкнувшего его в руку и спасшего царя). Характерен диалог, тут же состоявшийся между царём и Каракозовым: – Ты поляк? – Чистокровный русский. – Зачем же ты стрелял? – Ты обманул народ. Обещал землю дать и не дал.  Дмитрий Каракозов. В этом диалоге коротко изложен весь конспект тогдашней политической злободневности: только что отгремело польское восстание 1863-1864 гг. и свежа была ещё память об освобождении крестьян в 1861-м – с обременительными для них выкупными платежами. Народ, что характерно, террориста (при задержании кричавшего, что «это же я за вас стрелял») тогда просто не понял. В народе прижилась версия, что в царя стрелял недовольный помещик – «за то, что тот крестьян освободил». Это не значит, что Каракозов выдумал земельный вопрос. Это значит лишь, что крестьяне не видели логической связи: при чём тут земля и при чём убийство государя, и как второе поможет с первым? Мода на террор Далее, как мы помним, началось долгое и мучительное параллельное сосуществование двух явлений русской истории – революционного движения и народного бунта. Бунты – в основном против частных случаев государственного или капиталистического произвола, а иногда просто от отчаяния и беспомощности – вспыхивали регулярно. Революционное движение же, разделившись, частично ходило в народ и просвещало его на свой лад (без особого результата), частично – занималось открытой Каракозовым охотой (в чём и преуспело). Идея индивидуального террора – как средства мгновенного свержения монархии – к концу 1870-х захватила весьма многих сторонников революции и начала ими восприниматься как единственная возможность решить все проблемы разом. Тот факт, что ишутинский кружок (а это были тысячи людей) был разгромлен, повально арестован и частично осуждён, а сам Каракозов после суда примерно казнён, – революционных террористов, скорее, раззадорил. Всего на Александра II было совершено 7 покушений (из них только одно, 1867 года, – 20-летним поляком Антонием Березовским по своим национальным мстительным мотивам). В остальном старались народовольцы, социалисты-революционеры. Ставя себе главным призом убийство императора, русский террор не забывал и о других «лицах власти». Жертвами террора становились все те, кого можно было назвать опорой царизма: прокуроры, губернаторы, шефы жандармов. Плюс огромное число случайных жертв (разница с нынешними терактами в том, что эти попутные смерти не были основной целью). В итоге охота закончилась успехом: 1 марта (по старому стилю) 1881 года царь Александр Освободитель был убит. Сбить волну удалось только Александру III. В ответ на вызывающий ультиматум «Народной воли» новому царю (грозили революцией, требовали созыва Учредительного собрания) в 1881-1883 гг. организацию фактически разгромили: осуждено было более 2 тыс. человек. Наступил период относительного затишья (впрочем, общеевропейский), который отнюдь не означал, что проблемы, стоявшие перед Россией, были решены. Новая волна И это было доказано на следующем витке (1901-1911 гг.), когда жертвами политического террора в России стали около 17 тыс. человек. Причём меняется и социальный состав террористов. Во-первых, теперь это были уже не только разночинцы, но и представители тех самых угнетаемых классов, которых удалось идеологизировать революционерам. Во-вторых, чистокровным русским начинают больше помогать выходцы с имперских окраин: поляки, евреи, прибалты, представители народов Кавказа. А террорист окончательно становится героем эпохи: собственные боевые организации имеют эсеры, анархисты, социал-демократы. На этом витке происходящее вызвало, кстати, не просто ответную реакцию властей. Отдельная история в российском политическом терроризме XX века – контртеррор черносотенцев, которые принялись убивать особо вредных революционных интеллигентов. В состоянии такой вялотекущей гражданской войны российское общество жило, по сути, задолго до революции. Чего им было нужно Основных проблем, вокруг которых бурлил революционный терроризм, было три: 1. Земельный вопрос – проблема безземелья/малоземелья после отмены крепостного права). 2. Национальный вопрос – проблема дискриминации ряда национальностей в империи, в первую очередь евреев. Непропорционально большое представительство последних в революционных партиях, которое так любят обсасывать сторонники конспирологических версий революции, имело под собой эту простую причину: быть евреем в дореволюционной России значило быть ущемлённым в гражданских правах. 3. Отношения труда и капитала. Тот факт, что половина политических террористов в начале XX века были рабочими, лучше всего говорит, что в противостояние постепенно втягивались все слои российского общества. Всем есть что предъявить и ради чего убивать. Половинчатые попытки договориться Нельзя сказать, что власть не пыталась реагировать на брожение умов. Реформы Александра II, вероятно, отложили охоту на царя на целое десятилетие (после Каракозова и Березовского императора оставили в покое на 12 лет). Точно так же уступки 1905 года, учредившие Государственную Думу и утвердившие политические права и свободы, позволили канализировать общественное напряжение, ввести его в легальное русло.  Однако именно эту цель (сбросить напряжение) в первую очередь и преследовали реформы Александра II и Николая II. И когда первоначальный эффект от «пряника» иссякал, в дело вступал другой проверенный метод. Реакция и «столыпинские галстуки» (так злобный кадет Фёдор Родичев именовал виселицу) решали проблемы в моменте, чтобы вернуть их в перспективе. Если в 1870-х крестьяне над народниками потешались, то уже через 30-35 лет их преемники (эсеры) имели среди крестьян мощную поддержку. Итог А потом случилась война и Февральская революция – которые, по сути, дали старт окончательному решению вопросов, заявленных ещё полстолетия назад. Уже весной 1917 года крестьяне начинают брать землю сами, организуясь и кооперируясь без мобильной связи и интернета. К октябрю 1917 года самозахваты зафиксированы в 91% уездов: возвращающиеся (а чаще бегущие с фронта) солдаты, которые были теми же крестьянами, прослышавшими о начавшемся стихийно земельном переделе, включаются в процесс. Одновременно с этим (хватит, натерпелись!) растёт сопротивление продразвёрсткам, учреждённым ещё в 1916 году (да-да, царским правительством). Нарушается продовольственная связь между городом и деревней, голодные бунты рабочих в городах приближают Октябрь. Это уже никакой не индивидуальный террор. Началась финальная всероссийская разборка по всем пунктам. Результатом стало исчезновение и монархии, и социалистов-революционеров, и частной собственности на землю, и частного капитала. Власть в свои руки взяла партия, установившая совсем новый порядок. *** ...Эта история учит нас одной простой вещи. Напряжение, вызванное объективно существующими проблемами, можно сбрасывать. Тех, кто пытается эти проблемы превратить в ресурс для своих политических целей и для уничтожения существующего государства, – можно обезвреживать. Но проблемы лучше всё же решать – пока они не порешили само государство. |

|

#345

|

||||

|

||||

|

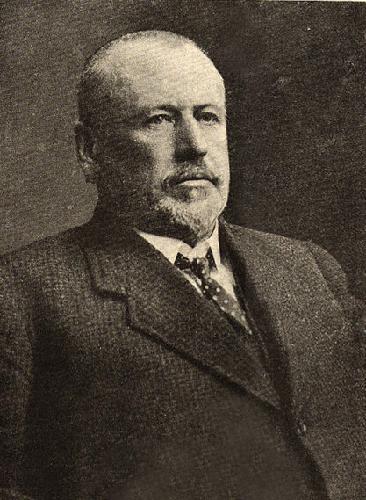

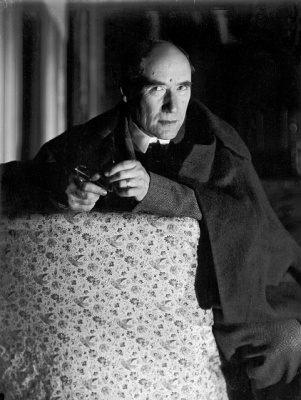

http://histrf.ru/biblioteka/book/lie...ienii-impierii

16 апреля 2016 100-летие Революции Сегодня в прошлом 104 года назад, 17 апреля 1912 г., на золотых приисках «Ленского золотопромышленного товарищества» была расстреляна рабочая забастовка. Существует мысль, в поэтической форме выраженная так: «Я тщетно силился понять, как ты могла себя отдать на растерзание вандалам, Россия». В наукообразных вариациях это иллюстрируется фразой французского экономиста Эдмона Тэри: «...если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 гг., как они шли между 1910 и 1912, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении». Сегодня, когда мы справляем 104-ю годовщину Ленского расстрела, стоит поговорить о том, вылупляются ли катастрофы из ниоткуда и могут ли быть навязаны извне.  К. Юон. Ленский расстрел. Из-за чего повздорили На самом деле, ничего из ряда вон выходящего на Ленских приисках не произошло. Ну нанимали рабочих на одних условиях, чтобы через некоторое время снизить зарплату на 30% (куда они денутся, домой-то через всю Россию 6-7 тысяч километров ехать). Ну платили часть зарплаты продуктовыми талонами с накруткой (прямое нарушение закона). Ну селили рабочих в бараках, больше похожих на загоны для скота. И всё это за 11-16-часовой рабочий день в условиях вечной мерзлоты. Ничего выдающегося, обычные дореволюционные условия труда. Тогдашние исследователи кивали на большевиков – мол, это они воду мутили и подбили рабочих на бунт. Указывают также на возможность конфликта акционеров и попытки рейдерского захвата компании: акции компании торговались на бирже => забастовка вызывает падение курса акций => заинтересованное лицо скупает резко подешевевший актив. А потому, мол, руководство компании и настояло на излишне жёстких мерах. Всё это, разумеется, возможно. Однако совершенно адских условий труда и быта эти версии никак не отменяют. Что произошло Забастовка началась 13 марта 1912 года на одном из приисков, через 2-3 дня бастовали уже все. Стачечный комитет выдвинул к руководству требования: 1. Улучшить жилищные условий рабочих (холостым — одна комната на двоих, семейным — одна комната). 2. Улучшить качество продуктов питания. 3. Увеличить жалование на 30 %. 4. Запретить увольнения в зимнее время. Уволенным в летнее время должен выдаваться бесплатный проездной билет до Жигалово. 5. Установить 8-часовой рабочий день. В предпраздничные дни 7-ми часовой. В воскресные дни и двунадесятые праздники выходить на работу только по желанию работников, работать в эти дни не более 6 часов, заканчивать работу не позднее 1 часу дня и учитывать работу в эти дни за полтора дня. 6. Отменить штрафы. 7. Не принуждать женщин к труду. 8. К рабочим обращаться не на «ты», а на «вы». 9. Уволить 25 служащих администрации приисков (по списку рабочих). Администрация идти на уступки отказалась. По прошествии месяца с её подачи были арестованы лидеры забастовки. А на следующий день солдаты расстреляли демонстрацию протеста. Количество погибших в разных источниках варьируется от 150 до 270. Забастовка закончилась увольнением большей части выживших рабочих.  Ленские прииски. После расстрела. Реакция Хотя события происходили на краю географии, о случившемся быстро узнали не только в Санкт-Петербурге но и в остальных городах России. Пока в столице гоняли по инстанциям отчёты (Николай II узнал о случившемся предположительно в начале мая 1912 г., правительственный доклад по результатам расследования опубликовали в июне 1913 г., доклад думской комиссии был готов только весной 1914 г.), по промышленным центрам России прокатилась волна забастовок, по размаху сравнимая с 1905 годом (в совокупности – до 300 тыс. участников). Ситуацию тогда спустили на тормозах. Ну разве что ротмистра, командовавшего солдатами, разжаловали в рядовые. Ленский расстрел весьма многое проясняет в причинах возникновения революционной ситуации. Так, к примеру, тогдашнее МВД выступало посредником в вербовке рабочих на прииски. Сопровождало их до места работы. А затем, как оказалось, использовалось частным капиталом в качестве надсмотрщиков. Из запроса фракции кадетов правительству: «...Известно ли министрам, что подведомственные им лица, в целях содействия интересам предпринимателей, вмешались в протекающую мирно забастовку и несут ответственность за ничем не спровоцированное массовое кровопролитие среди мирно настроенной рабочей толпы?». Не хватает только вопроса министрам: «Сколько взяли-то, милейшие?». Социал-демократы, конечно же, выразились ещё резче, прямо указав, что расстрел демонстрации есть суть правительственной политики, сравнив случившееся с Кровавым воскресеньем 22 января 1905 г. Последствия Как уже было сказано, подобные отношения между трудом и капиталом были нормой. Экономика росла. Правда правительство вместе с приятными цифрами в отчётах получало копившуюся до поры ненависть. Оппозиционные партии широко и с успехом использовали Ленский расстрел в агитационной кампании (в 1912 году проходили выборы в IV Думу), увеличив размеры своих фракций. Потом началась война, и на волне патриотизма стало как-то не до того. Но когда через три года войны патриотизм кончился, то оказалось, что за это время ситуация попросту догнила. И обрушил её не В.И. Ленин, который через пять лет после Ленских событий приехал на Финляндский вокзал и решительно сменил курс социал-демократов в сторону революции. Не пойти на разрыв с Временным правительством было просто нельзя: весной 1917 года во главе России оказались те самые люди, которые либо допустили пятью годами раньше Ленский расстрел, либо всячески саботировали его расследование и наказание виновных. Поэтому пророчеству Эдмона Тэри о блестящем будущем России не суждено было сбыться. И война с революцией тут совсем не при чём. *** С другой стороны, к середине XX века Россия действительно стала доминировать в Европе в военном и экономическом отношении. Правда, владельцы Ленских приисков, столь эффективно менеджерившие в 1912-м и столь успешно приватизировавшие на себя силовые ведомства, к этому уже не имели никакого отношения. |

|

#346

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/kak...tviennaia-duma

29 июня 2017  100-летие Революции 100 лет назад во время Февральской революции смена власти заключалась не только в уходе с политической сцены царя. В те же дни активно призывавшая к свержению самодержавия Госдума навсегда ушла в политическую тень, а важную роль в политике стал играть неформальный, незаконный орган власти - Петроградский совет. «Вздор толстяка Родзянко»  Воспользоваться волнениями в Петрограде в феврале 1917 года пытались либеральные лидеры Прогрессивного блока, преобладавшего в Думе. Им казалось, что в случае победы самодержавия над «бунтом» начнется глухая реакция. Николай II мог бы воспользоваться беспорядками, чтобы покончить с Думой и резко ограничить гражданские права как минимум до конца войны. В то же время император мог бы использовать Думу для возможного успокоения петроградцев. Председатель Думы Михаил Владимирович Родзянко отправил царю телеграмму с предложением создания правительства во главе с популярным деятелем. Родзянко уверял, что «иного выхода нет и медлить невозможно». Прочитав телеграмму, Николай сказал: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал всякий вздор, на который я ему даже отвечать не буду». Но копию своей телеграммы Родзянко послал начальнику штаба Верховного главнокомандующего генералу Алексееву. Тот прочитал телеграмму сочувственно.  Вместо ответа депутаты получили указ о приостановлении заседаний Думы до апреля. Бланк указа был подписан Николаем II заранее и передан председателю правительства князю Николаю Дмитриевичу Голицыну. Протестуя против закрытия Думы, Родзянко телеграфировал царю: «Последний оплот порядка устранён». Нерешительные думцы Узнав утром 27 февраля 1917 года о приостановке заседаний, большинство депутатов не стало расходиться, обсуждая ситуацию. В полдень собралось руководство Думы и представители фракций. Предстояло решить – как реагировать на указ о прекращении заседаний. Пока шло совещание, приходили вести о перерастании волнений в восстание. Было решено начать «частное совещание» оставшихся в Думе депутатов. Когда пришло сообщение о том, что правительство подало в отставку, кто-то предложил взять власть самим. В итоге дискуссии был создан Временный комитет Государственной думы (ВКГД) для «водворения порядка в г. Петрограде и сношений с организациями и лицами». Примечательная формулировка. Депутаты надеялись выиграть в любом случае. Победит царь – мы водворяли порядок. А если процесс пойдет дальше – представители Думы могут, действуя от её имени, возглавить «общественные организации». Комитет был создан так, чтобы в случае победы самодержавия депутатов нельзя было обвинить в нарушении закона. Таким образом, думский комитет становился единственным легальным органом, в котором бунтовщики могли обрести заступника перед лицом монаршего гнева.  В комитет вошли 12 человек – кадеты, октябристы, социалисты – включая таких лидеров, как Родзянко (председатель), Милюков, Василий Витальевич Шульгин, Александр Фёдорович Керенский, Николай Семёнович Чхеидзе. Совет в помещении Думы В сознании масс Дума продолжала жить полнокровной жизнью. Об официальной приостановке её деятельности знали немногие (да и какое значение мог иметь указ царя в революционной обстановке), и вскоре именно Дума, а точнее, место ее расположения – Таврический дворец стал центром притяжения восставших. Как законное учреждение Дума обеспечивала видимость законности всему движению. Однако движение низов вскоре обрело свой координирующий орган, который составил конкуренцию ВКГД. Возникла идея создать, как и в 1905 году, Совет рабочих депутатов. 27 февраля лидеры социалистов (Чхеидзе, Скобелев, освобождённые солдатами из Крестов Гвоздёв, Богданов и др.) сформировали прямо в помещении Думы, в Таврическом дворце, Временный исполнительный комитет Совета. Новый орган немедленно приступил к организации выборов в Петроградский совет по всем заводам – один депутат от тысячи или от предприятия, если там занято менее тысячи рабочих. Своих представителей предлагалось избрать и восставшим солдатам – по одному на роту. Тем же вечером 27 февраля Совет уже проводил своё первое заседание. Из более чем 200 собравшихся 40–45 человек представляли рабочие коллективы. Они избрали исполком Совета и обсудили ход событий. Исполком «принял экстренные меры к организации продовольствия для восставших, отбившихся от казарм, распылённых и бездомных воинских частей», – вспоминал его член Николай Суханов. Таврический дворец превращался в место, где восставшие солдаты могли поесть и получить указания от политических лидеров. И более тесную связь они устанавливали с Советом, а не с элитарными думцами. Вскоре Совет стал пополняться представителями восставших частей.  Совет действовал решительно. Он приказал изъять все имеющиеся запасы муки и пустить их в хлебопекарни. Хранить их дальше не было смысла – либо к городу подойдут уже направленные эшелоны с хлебом, либо разразится голод. Революция побеждает После создания Петроградского совета речь уже шла не о бунте и не о политическом перевороте, а о социальной революции. Но революция – это не синоним хаоса и чистого разрушения. Революция рождала свою организацию, центрами которой были Советы. Начавшееся 27 февраля восстание в Петрограде победило уже на следующий день. Командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов с 1100 штыков и сабель был блокирован в Адмиралтействе, где днём 28 февраля капитулировал. Правительство фактически прекратило существование в ночь на 28 февраля. ВКГД заявил, что «нашёл себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка». Начались аресты министров и монархистов. Керенский, который одновременно входил и в ВКГД, и в исполком Совета, выдвинул лозунг: «Государственная дума не проливает крови». Арестованных отправляли под арест. Им предстояло ждать суда в Петропавловской крепости. Впрочем, это не спасло от расправы многих полицейских и жандармов. Бунтующие солдаты и жители иногда убивали стражей порядка, особенно после того, как распространились слухи, что полицейские с крыш стреляют по толпам из пулемёта. Но среди демонстрантов действительно было много жертв. Всего в Петрограде, по данным Чрезвычайной следственной комиссии, было убито и ранено 1315 человек, из которых 587 гражданских, 602 солдата, 73 полицейских и 53 офицера. Таким образом, за несколько дней картина российской политики резко изменилась. Государственная дума в ходе революции оказалась малозаметной, а в её здании начал работу новый орган власти – Петроградский совет. |

|

#347

|

||||

|

||||

|

https://project1917.ru/posts/28.06.17

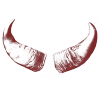

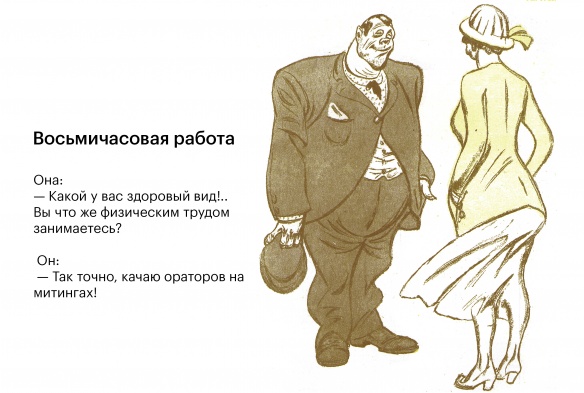

Владимир Короленко Полтава, Мало-Садовая ул., 1 Что сказать о всем происходящем? Пыль поднялась до самого, можно сказать, неба, и ничего не разглядишь. До сих пор удержались от общей свалки. Авось, и дальше удастся.  Иван Бунин Орловская губерния, деревня Глотово, усадьба Васильевское День прекрасный, вечер еще лучше. Особенно хороша дорога от Крестов к Скародному — среди ржей в рост человека. В лесу птичий звон — пересмешник и пр. Возвращались — уже луна над морем ржей. У Бахтеяровой сейчас хотели отправить в Елец для Комитета 60 свиней. Пришли мужики, не дали отправить. Коля рассказывал, что Лида говорила: в с. Куначьем (где попом отец Ив. Алексеевича, ее мужа) есть чудотв. икона Ник. Угодника. Мужики, говоря, что все это «обман», постановили «изничтожить» эту икону. Но 9-го мая разразилась метель — испугались.  «Женщина, которой изменили» Новая пьеса с примой труппы Антоновой в главной роли. Также в программе: полюбившиеся миниатюры «Кого из двух», «Ревность в веках», «Видение маркиза», «Соловейчик-воробейчик». Гастроли Петроградского Интимного театра Бориса Неволина Москва  Украинская Центральная Рада Киев, ул. Владимирская, 57  Комитет Верховной рады на последнем заседании постановил организовать Генеральный секретариат Украинской Верховной рады, который должен заведовать делами внутренними, финансовыми, продовольственными, земельными, хлебопашескими, межнациональными и т.д. в пределах Украины и выполнять все постановления Верховной рады, касающихся этих дел. Читать далее  Симон Петлюра Национальная опера Украины, Киев, улица Владимирская 50 Момент, который мы с вами переживаем, это миг большой ответственности. Во имя спасения Украины, во имя спасения целой России Центральная Украинская рада решается взвалить на свои плечи очень большие и ответственные обязанности. Вы видели, какие большие меры были приняты Радой, чтобы революционное правительство прислушивалось к нашему голосу. Все было сделано для этого, но Центральное правительство показало себя глухим и не поняло того большого организационного процесса, что происходит сейчас в нашем народе под руководством Украинской Центральной рады. За тот государственный ум, который в это время обнаружила Ц. У. рада, за то понимание момента с полной справедливостью, возможно впервые, можно сказать: «Слава Украине!».  Николай Гумилев Франция, Гавр Предзнаменование Мы покидали Соутгемптон, И море было голубым, Когда же мы пристали к Гавру, То черным сделалось оно. Читать далее  Надежда Тэффи Петроград Они все хотят уехать. Я говорю о так называемой интеллигенции. Каждый разговор — а теперь только и делают, что разговаривают, — кончается стоном: — Уехать! Уехать, чтобы глаза не глядели. — Куда? Как? Читать далее  Оттокар Чернин Вена, Австрия Сознание, что сараевское дело имеет значение не только как убийство принца императорского дома и его супруги, а что оно означало также и начало разрушения Габсбургской империи, было тогда очень распространено во всем населении Австрии, и в частности Вены. Мне рассказывали, что со дня убийства и вплоть до объявления войны, в венских ресторанах и народных садах происходили ежедневно воинственные демонстрации, неслись патриотические и антисербские песни и раздавались нападки на Берхтольда «за то, что он не предпринимает энергических шагов».  Русское слово США, Нью-Йорк В своей речи на массовом митинге в Мэдисон Сквер Гарден при встрече русского посольства Рутенберг, представитель социалистов-революционеров, сказал: «Россия не нуждается в том, чтобы ее учили свободе». Слова эти, встреченные дружными рукоплесканиями, очевидно, попали в точку.  Петр Половцов Петроград, Мариинский дворец  При посещении Мариинского дворца невольно вспоминаю дни детства, когда отец был государственным секретарем. Все старые лакеи во дворце проявляют ко мне особую нежность, а один из них, подавая мне чай, как-то заявил: «Ваш батюшка всегда пил без сахара, а Вам придется поневоле, так как сахара во Дворце нет». Иду вниз в переднюю и реквизирую несколько кусков из карманов караульных стрелков. У правительства сахара нет, а в войсках есть. Молодчина мой интендант.  Александр Протопопов Петроград, Петропавловская крепость Нужно сказать, что царь бывший, он ужасно мало говорил. Он был очень мил, любезен. Но про дела никогда не говорил сам. Он скажет: «Да», «Так», «Я думаю». Но он ужасно каждое слово берег. Он очень был осторожный на слова человек, очень осторожный.  Император Николай II Царское Cело, Александровский дворец Жаркий ясный день. Сделал утреннюю большую прогулку. Занимался с Алексеем географией. Аликс осталась дома. Пилили и рубили на том же месте, свалили крупную ель у маленькой дорожки. Принял освежительную ванну до чая. Бенкендорф, Валя Д. и обе фрейлины получили уведомление об увольнении их от службы.  Екатерина Пешкова Москва  Депутат Московской городской думы  Максим Горький А вы победили в Москве? Не поздравляю. Придется скоро спорить с тобой, эс-эрка, и прежестоко.  Лев Бакст Игорь Стравинский Барселона, Испания  Через три недели Андре Жид приедет повидать тебя. Предполагается сильная художественная и финансовая поддержка. Рубинштейн напишет тебе. Ответь ей.  Александра Коллонтай Гостиница «Фения», Гельсингфорс, Финляндия Конгресс в партийном доме. Светлые, большие, опрятные залы без потертой позолоты Таврического. В первый день — приветственная моя речь от имени ЦК большевистской партии. Потом «кулуарная работа» — основная. Это не так просто! Сначала слушают, будто говорю что-то невразумительное. Ленин для них еще не авторитет. «Левый Циммервальд» — нечто неясное, неопределившееся понятие, может быть, и «опасное». Так рассуждают многие. Надо «взвесить», надо подумать.  Борис Никольский Петроград, ул. Офицерская Рабочие безумеют, а предприниматели готовят на 1-е июля полную остановку всех заводов. Зреют, зреют ужасные события — чем-то он разразятся и кончатся!  Новый Сатирикон    Иосиф Сталин Петроград Несколько дней назад Временное правительство постановило очистить дачу Дурново от анархистов. Мы против анархистов принципиально, но, поскольку за анархистами стоит, хотя и небольшая, часть рабочих, они имеют такое же право на существование, как, скажем, меньшевики и эсеры. Товарищи! Своей попыткой демонстрироватья мы добились того, что Исполнительный комитет и съезд Советов признали необходимость демонстрации. Cъезд Советов назначил на 1 июля всеобщую демонстрацию, объявив заранее свободу лозунгов. Читать далее  Анна Аллилуева Петроград Сталина мы не видели тогда много дней. Комната его все пустовала. «Надо проведать его», — решили мы однажды с Надей. Найти его вернее всего можно было в редакции «Правды». Туда мы и отправились как-то под вечер. В небольших комнатах редакции было накурено и людно, внимание наше привлекла худенькая женщина, которая сидела за одним из столов. Читать далее  Марина Цветаева Москва И часто, сидя в первый раз с человеком, посреди равнодушного разговора, безумная мысль: «А что если я его сейчас поцелую?!» — Эротическое помешательство? — Нет. То же, должно быть, что у игрока перед ставкой. — Поставлю или нет? Поставлю или нет? — С той разницей, что настоящие игроки — ставят.  Михаил Пришвин Елецкий уезд, Соловьевская волость, хутор Хрущево В ненастное время, когда все богатые красивые птицы умолкают и прячутся, вылетает из дупла старого дерева худая серая птичка Пролетарий и наполняет сад однообразным металлическим звуком: «Пролетарии всех садов, соединяйтесь!». Читать далее  Василий Розанов Петроград Народная государственная, национальная жизнь, спасение коей было темою революции, выскользнула из нее. Мы впали в русскую мечтательность, в русскую бездельность. Совершенно забыв, что за сегодняшним днем следует еще очень много дней. Вообще, Петрограду естественно было выгуляться от переворота, и все ослепли, восторг переполнил душу. Это так чувствовалось, это не могло не чувствоваться. Но самому правительству нельзя было принимать участие в этом угаре, в этом упоении. Оно должно было стоять в стороне и работать, угрюмо работать. И прежде всего, лютее всего — беречь власть. Читать далее  Журнал для хозяек  Способ сберегать молоко свежим в продолжении целой недели. На каждый штоф молока влить по чайной ложке воды из полевой редьки и хорошенько взболтать. Приготовленное таким образом молоко не испортится даже в самые жаркие дни в течение недели и в открытой посуде.  Михаил Богословский Шашково, Рыбинский уезд Четверг. По‑прежнему превосходная погода. Купанье утром в Волге. Чтение до 6 вечера. Прогулка в Кораново. Вечер на скамейке с соседями. Приходил милиционер с предупреждением, что в окрестностях скрывается шайка дезертиров, от которой хорошего ждать нечего; они заняты облавой на нее.  Валентин Катаев Действующая армия, Румынский фронт, Яссы Опять появились комиссары Временного правительства. Теперь это патлатые крикуны в пенсне и крагах, с морскими кортиками вместо шашек, увешанные биноклями и полевыми сумками. Их сопровождали вольноопределяющиеся батальонов смерти с черепами на рукавах. Они пробирались в окопы по ходам сообщения, кланяясь шальным пулям, задевая плечами углы и поднимая страшную пыль.  Концерт-митинг в пользу отряда Женского военно-народного союза добровольцев Участвуют Лидия Яворская, Мария Потоцкая, Иван Тартаков, Борис Глаголин, Елена Грановская, артисты государственных и частных театров, ансамбль гусляров п/у Голосова. Скажут речи Керенский, Скобелев, Чхеидзе, Шингарев, мисс Панкхорст и другие. У рояля Михаил Дулов Петроград Зал Армии и Флота  Василий Кравков Подгайцы Вчера вечером под Божикувкой и в Божикуве — паническая тревога вследствие пущенных будто бы немцами газов… В Козове заарестовано 8 немецких шпионов, из них один униатский поп и двое переряженных женщинами. Да что Козово! Немецкими агентами мы всюду наводнены, и всю кампанию ведем игру вслепую, немцы же в открытую. К вечеру прошел благодатный дождь.  Лев Урусов Петроград В Ставке превосходное настроение. Деятельно готовятся к наступлению. Вот тоже большая и весьма опасная карта игральная, а играть ее нужно, а ежели наступать с головой и вовремя остановить наступление и закрепиться, благодетельные результаты наступления будут неисчислимы во всех отношениях. В Греции Венизелос пришел ко власти. Недалек момент вступления Греции в войну против Германии. Очень может быть, что и Норвегия пойдет по тому же пути. Нейтралитет теперь — это недоразумение с точки зрения воюющих и преступление против своей страны.  Императрица Мария Федоровна Ай-Тодор, Крым  Апраксина была к завтраку, пробыла у меня до чая, после чего мы с нею отправились в Харакс. Я собиралась показать ей канареек, но, к сожалению, какие-то бандиты взломали замок и 60 птичек бесследно исчезли — до чего же разгулялся здесь этот гнусный сброд.  Великий князь Андрей Владимирович Подробности отречения императора из первых рух  Александр Амфитеатров Петроград Покуда Россия не будет — в том ли, в другом ли способе и виде соглашения с Европой — стоять на Босфоре и Дарданеллах твердою хозяйскою ногою, до тех пор государство наше останется бездверным. И осуждены мы будем либо лазить в Европу через окна, что сопряжено с опасностью членовредителсьва, либо входить в нее через чужой двор, Германию и Австрию, что создает, вернее будет сказать продолжает, нашу зависимость от них — политическую, культурную, экономическую.  The New York Times  Петроград. Глава американской миссии Элиу Рут и министр иностранных дел Терещенко вернулись в Петроград после короткого визита в Генштаб. Там они встретились с генералом Брусиловым, провозглашенным главнокомандующим от лица всей русской армии. Брусилов заявил, что намерен использовать все ресурсы, которые находятся в его распоряжении, чтобы защитить недавно завоеванную свободу. Помимо этого он продемонстрировал готовность рука об руку сражаться с Америкой ради права всех стран мира самостоятельно решать свою судьбу. Читать далее  Василий Лопухин Петроград Неимоверно трудно нам, начальникам отдельных частей министерства, добиться Терещенки, чтобы переговорить о не терпящих отлагательства делах и вырвать от него подпись на срочной министерской бумаге. Он все болтал. И, что любопытно, отнюдь не по подведомственности. Голова его менее всего занята ведомственными вопросами. Он плохо вникал в них. Сосредоточил свою стремительную суетливость и болтовню преимущественно на вопросах общей политики Временного правительства в целом. Проявлял себя главным образом в качестве члена правительства и очень мало в оставшейся непонятою им роли министра иностранных дел.  Екатерина Брешко-Брешковская вместе с Элис Стоун Блэкуелл Петроград Мои дорогие и любимые друзья, Элис Блэквэлл, Хэлена Дадли, Джейн Аддамс, Элен Стар, Артур Буллард и многие другие, верные и смелые! Начинается история нового мира, и первые шаги этого марша всегда тяжелы, но они же обещают самые желанные результаты. Беспорядки и внутрипартийные бунты, о которых пишут газеты, случаются то тут, то там, и все это правда. Что же касается населения, мужчин и женщин деревни и пригородов, они представляют собой мирный и патриотично настроенный электорат, желающий увидеть, что подошедшая к концу война оказалась выигрышной для России (без потерь и без унижений). Читать далее  Александр Бенуа Петроград Луначарский для «Новой жизни» уже предлагает вторую статью о пролетарской культуре. Все очень цветисто сказано, но вот не задевает никак. Пока читаю — «завидую», но эта зависть того же порядка, как когда я слушаю эффектный тост за парадным обедом. Утром приехала возбужденная, как всегда жизнерадостная, полная энергии Акица. В восторге от деревни, и в особенности от лодки на озере — совершенный ребенок.  Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов Петроград, Таврический дворец Заслушав заявление о результатах осмотра помещений для Исполнительного комитета, Бюро постановило войти с представлением во Временное правительство о предоставлении: Смольного института — для всех учреждений Исполнительного комитета и для нужд партийных и профессиональных организаций, Части Зимнего дворца — для Всероссийского Исполнительного комитета, Двух комнат в Мариинском дворце — для контактных заседаний с Временным правительством. В этот день:  +22 В Петрограде  +24 В Москве Индексы ₽ 24.68 Мясо парное (1 сорт, пуд) 31.5 Лён отборный (пуд) «посл. данные» 2.35 Зерно (пуд) 216 Валюта (10 фунтов стерлингов) Последний раз редактировалось Chugunka; 01.07.2017 в 01:48. |

|

#348

|

||||

|

||||

|

Третьего дня, ночью, мы получили из Петрограда сообщение, что на этих днях, в особо тревожной обстановке, Финляндия предполагает объявить себя отделившимся от России, вполне независимым государством.

Мы решили не оглашать этого сообщения, пока оно не будет подтверждено официальным путем. Мы отказывались верить слуху об ударе в спину, который финны собираются будто бы нанести демократической России, освобождение коей явилось вместе с тем и освобождением Финляндии. Финляндия уже свободна. Русская революция фактически дала финнам самостоятельность, и для обретения формального признания этой самостоятельности Финляндии надлежало повременить до Учредительного Собрания, на котором только и может выявиться суверенная воля русского народа. Помимо Учредительного Собрания никто в России не властен декретировать новое государственное устройство входящих в состав ее областей. До созыва Учредительного Собрания все временно в России, все существует фактически, юридическую же санкцию новому положению вещей призваны дать лишь чрезвычайно уполномоченные представители всей русской земли, которые соберутся в сентябре. Финны могут сослаться на то, что центробежное движение не ограничивается одной Финляндией, они могут указать нам на украинцев. Но, относясь к сепаратистской деятельности украинской центральной рады так же отрицательно, как и к возвещаемому отделению Финляндии от России, мы все же делаем разницу между наивной примитивностью мировоззрения наших малороссов, их недостаточной политической подготовленностью и Финляндией, этой страной идеального политического порядка и высокой европейской культуры. Мы поняли бы финнов, если бы они подняли восстание против суверенитета России во времена самодержавного режима, под игом которого наравне с финнами томилась и вся мыслящая Россия. Но под палкой русских царей Финляндия целый век терпела над собой суровую опеку петербургской бюрократии и не осмеливалась на активное выступление. Сейчас же, когда самодержавное иго сброшено, и сброшено не финнами, а дружественной им русской революционной демократией, когда в составе нового правительства России находятся именно те люди, которые всегда и во всем выступали защитниками финляндских вольностей, сейчас освобожденная нами Финляндия отлагается, отказывается потерпеть какие-нибудь три месяца до Учредительного Собрания. Демократическая Россия не могла ожидать подобного отношения к себе со стороны демократической Финляндии. Кто угнетал Финляндию, против чьей агрессивной политики ополчились в защиту финнов лучшие люди России? Кто, как не инспирируемая «консервативными мировоззрениями» Берлина петербургская бюрократия? Ныне этих инспираторов более нет, ныне свободная Россия искренно относится к свободной Финляндии, предоставляет ей вся фактически возможную полноту самоуправления и в праве рассчитывать на то, что кроме обоюдных инспираций дружбы и прямодушного сознания взаимной заинтересованности и государственной объединенности, никакие иные инспирации не станут влиять на культурную лояльность Финляндии. Повторяем, мы отказываемся верить сообщению о намерении финнов отложиться. Мы не хотим видеть в забастовке финляндских железных дорог первый этап на пути якобы поставленной себе финнами цели – отрезать Финляндию от России. Твердо отстаивая в единодушии со всей страной целостность и неделимость России, мы в данном случае не отстаиваем этого государственного принципа, мы протестуем против вызова, открыто бросаемого финнами высшему, что есть сейчас в России, что одинаково должно быть священно и для русских и для финнов, - суверенной воле русской демократии. Пусть помнят финны: русская демократия, сейчас это – русский народ, это – Россия. Пусть подтвердится сообщение о попытке инспирируемых некими темными силами финнов отделиться от России, и тотчас же возмущенная демократическая Россия, как один человек, встанет на защиту своего священнейшего достояния, своего народного суверенитета. Отделившаяся от свободной России Финляндия будет заклеймена как злейший враг русской революции. И революционная демократия России сумеет заставить врагов своей свободы подчиниться суверенной воли нации. В Финляндии должны найтись сильные и авторитетные люди, способные удержать свою родину от опрометчивого, рокового шага и убедить своих соотечественников соблюсти достоинство культурного народа. (Утро России) |

|

#349

|

||||

|

||||

29 июня 1917, 100 лет назад, решено создать «батальон смерти» из женщин-добровольцев |

|

#350

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/mie...rievoliutsiiei

17 апреля 2016 100-летие Революции  Цитата: