|

|

#101

|

||||

|

||||

В начале декабря 1930 года в Харьковском оперном театре состоялся Съезд народных певцов Советской Украины, куда из разных областей были свезены 337 делегатов. Основная задача Съезда - привлечение народных певцов к социалистическому строительству, уход от исполнительских традиций и выработка новых идеологических приоритетов. После съезда, под предлогом поездки на Съезд народных певцов народов СССР в Москву, незрячих участников погрузили в эшелон и подвезли к окраинам станции Казачья Лопань (Харьковская область, 10 км от России). Поздно вечером кобзарей и лирников вывели из вагонов в лесополосу, где были заранее вырыты траншеи. Построив незрячих кобзарей и их малолетних поводырей в одну шеренгу, отряд особого отдела НКВД УССР начал расстрел... Когда все было закончено, тела расстрелянных забросали известью и присыпали землей. Музыкальные инструменты сожгли рядом... Искать хотя бы беглого упоминания о расстреле кобзарей в советской прессе - бесполезно. Даже в архивах бывшего НКВД-КГБ исследователи кобзарского искусства не могут найти документального подтверждения этой ужасной трагедии. Что-что, а следы своих преступлений энкаведисты-кагебисты заметать умели: еще в 1960 году тогдашний председатель КГБ Шелепин тайной директивой приказал своим ведомствам «от Москвы до самых до окраин» сжигать все, что могло бы в будущем скомпрометировать «доблестные» органы. И все же правда о расстреле съезда кобзарей и лирников упрямо восстает из пепла забвения. С первых дней власти «рабочих и крестьян» в Украине большевики устроили настоящую охоту на слепых и немощных народных певцов - расстреливали их на месте, без следствия и суда. В 1918 году был убит лирник Иосиф, в 1919 году в Екатеринодаре от рук большевиков погибли кобзари Иван Литвиненко, Андрей Слидюк, Федор Диброва, а в 1920 - Антон Митяй, Свирид Сотниченко, Петр Скидан... Но, несмотря на эти убийства, кобзарская проблема не была решена - слишком много было тогда в Украине кобзарей, любимых и поддерживаемых народом. И тогда ЦК ВКП (б) меняет тактику - принимает постановления: «О запрете нищенства», «Об обязательной регистрации музыкальных инструментов в отделах милиции и НКВД», «Об утверждении репертуара в учреждениях народного комиссариата просвещения», «Положение об индивидуальной и коллективной музыкально-исполнительной деятельности ». Теперь кобзарей уже не расстреливали на месте, как раньше, их закрывали по тюрьмам, а инструменты уничтожали. Но и это не решило проблемы. Тогда кобзарей, как «неисправимый националистический элемент», начали нещадно поносить в прессе. Тогдашние газеты запестрели заголовками: «Против кобзы - радио Днепрогэса», «Внимательнее контролируйте кобзарей», «Кобза - музыкальная соха», «Кудесница-гармошка становится и в определенной степени уже стала настоящим средством воспитания масс». К травле кобзарей подключили и украинских писателей. Так, Юрий Смолич писал: «Кобза таит в себе опасность, так как слишком крепко связана с националистическими элементами украинской культуры, с романтикой казацкой и Сечи Запорожской. Это прошлое кобзари пытались непременно воскресить. На кобзу давит средневековый хлам кафтана и шаровар». Николай Хвыльовый призвал положить конец «закобзаренню Украины», «выбивать кругом закобзаренную психику народа». Но всех превзошел Бажан своей поэмой «Слепые», в которой называет кобзарей «нытиками», «вонючими ошметками», а основу их репертуара, тысячелетний героический эпос - «проклятыми песнями»: Умрешь, как собака, как изгнан пришелец. Догравай, юродивый, искаженную игру! Верую - НЕ кобзой, Верую - не лирой, Верую пламенем сердца и гнева ... Впрочем, не все деятели украинской культуры поддержали НКВД. Павел Тычина, например, не стеснялся позировать перед объективом фотоаппарата с «патриархально-националистической» кобзой, а Максим Рыльский грудью стал на защиту украинского кобзарства. Однако «выбить колом закобзаренную психику» украинского народа никак не удавалось. Тогда коммунисты решили перевоспитать кобзарей. Тех из них, кто не «запятнал» себя участием в национально-освободительной борьбе, начали загонять в «колхозы» - капеллы, ансамбли, квартеты, трио, где, по словам кобзаря и священника из США Сергея Киндзерявия-Пастухова, «народный бард должен был превратиться в политического подпевалу коммунистической партии". Тех же, кого не удавалось заманить в капеллы, органы НКВД заставляли творить «песни» и «думы», воспевающие советскую действительность ... Но упрямые кобзари продолжали ходить дорогами от села к селу, от города к городу и петь свои древние «невольничьи плачи», упрямо воскрешая народную историческую память. Вот тогда кому-то из окружения Сталина и пришла в голову идея: собрать кобзарей и лирников будто на съезд и всех... расстрелять, а кобзы и лиры уничтожить. Съезд планировали провести еще в 1925 году, потом перенесли на 1 декабря 1927 года. Но и тогда он не состоялся. Наверное, не всех кобзарей успела зарегистрировать так называемая этнографическая комиссия, созданная для этого Академией наук УССР. В 1939 году в Лондоне вышла книга воспоминаний русского белоэмигранта Шостаковича. «В середине 1930-х годов, - пишет он, - был провозглашен первый всеукраинский конгресс лирников и бандуристов, на котором было решено собрать всех народных певцов и провести дискуссию о их будущем. «Жизнь стала лучше, стало веселее», - любил говорить Сталин. И слепые, как дети, ему поверили. Они приехали на конгресс со всей Украины, из маленьких и позабытых сел. Их было несколько сотен - хранителей живой истории Украины, ее песен, музыки, поэзии. Они поверили, а их чудовищно обманули - слепых, беспомощных и ничего не понимающих, высадили с поезда и расстреляли... |

|

#102

|

||||

|

||||

|

https://lenta.ru/articles/2017/11/30/winter_war/

00:06, 30 ноября 2017 Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру  Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала Фото: sotasampo.fi 30 ноября 1939 года началась недолгая, но кровопролитная война между СССР и Финляндией, известная также как Зимняя война. Чем она была вызвана — искренним стремлением советского руководства отодвинуть границу от Ленинграда или намерением Сталина захватить Финляндию, присоединив ее к СССР? Чью сторону в этом конфликте занял Гитлер? Могли ли против Советского Союза выступить Франция и Великобритания и к чему бы это привело? Как Зимняя война повлияла на блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны? Обо всем этом «Ленте.ру» рассказал петербургский историк, кандидат исторических наук Кирилл Александров. «Умножить число советских республик» «Лента.ру»: Как вы полагаете, была ли Зимняя война частью Второй мировой войны или это был отдельный вооруженный конфликт? Александров: Безусловно, советско-финляндская война 1939-1940 годов — неотъемлемая и очень важная часть Второй мировой войны. Итоги и последствия Зимней войны серьезно повлияли на военно-политические события, произошедшие в Европе после 12 марта 1940 года.  «Бит на линии Маннергейма». Кукрыниксы, 1940 Изображение: twcenter.net Можно ли считать эту войну результатом пакта Молотова-Риббентропа? Прямым следствием советско-германского договора о ненападении 1939 года была не только Зимняя, но и Вторая мировая война в целом. Среди ее причин и исторических предпосылок — завоевание России ленинской партией в ходе гражданской войны 1917-1922 годов и создание однопартийного большевистского государства, которое стремилось к мировой экспансии во имя «Земшарной Республики Советов». Конституция Союза ССР 1924 года декларировала: «Новое союзное государство (…) послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения всех трудящихся в Мировую социалистическую советскую республику». Само название ленинско-сталинского государства — Союз Советских Социалистических Республик — не содержало указаний на какие-либо территориальные или национально-этнические границы. То есть любое суверенное государство в перспективе могло стать советской республикой. Поэтому возникновение СССР на месте традиционной России резко нарушило баланс сил и интересов в международных отношениях, в частности — между победителями и побежденными в Первой мировой войне. То есть вы считаете главной причиной Второй мировой войны не столько попытку Германии взять реванш, сколько победу большевиков в России после 1917 года? Разумеется, реваншистские планы нацистов стали одной из важнейших причин Второй мировой войны, но не единственной. В СССР гонка вооружений началась задолго до прихода Гитлера к власти в Германии. Еще в 1931 году цели Коммунистической партии так объяснялись в документах Второго управления штаба Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА): «Наша партия… будет все более активно выполнять свою роль международного двигателя пролетарской революции, толкающего пролетариев всех стран к захвату власти». Однако «пролетарская революция» в Европе при участии Красной армии могла родиться лишь из большой войны, о которой мечтали нацисты, стремившиеся взять реванш за поражение Германии в 1918 году. Доктрина Ленина-Сталина учила использовать противоречия между буржуазными государствами в интересах Коммунистической партии, поэтому начальник Политуправления РККА армейский комиссар I ранга Лев Мехлис, выступая весной 1939 года на XVIII съезде партии, откровенно заявлял: «В случае возникновения войны Красная армия должна перенести военные действия на территорию противника, выполнить свои интернациональные обязанности и умножить число советских республик».  Приезд Юхо Кусти Паасикиви (в центре) с переговоров в Москве. 16 октября 1939 года Фото: Wikipedia Англо-французская политика уступок и «умиротворения» Гитлера оказалась близорукой и позволила Германии существенно усилиться в 1935-1939 годах. Однако летом 1939 года ресурсов вермахта все равно хватало лишь для ведения ограниченной войны. У Гитлера в тот момент не было ни сил, ни возможностей для войны против огромного Советского Союза и Красной армии, не говоря уже о самоубийственной борьбе рейха против вероятной англо-франко-советской коалиции. И чтобы начать даже ограниченную войну в Европе, Гитлер остро нуждался в благожелательном нейтралитете Сталина, поэтому фюрер был готов удовлетворить любые притязания большевиков. «Мы идем в Финляндию не как завоеватели» Поэтому он и предложил Сталину подписать пакт? Да. Поздним вечером 19 августа граф Вернер фон дер Шуленбург переслал из Москвы в Берлин проект советско-германского договора о ненападении, который вручил германскому послу в СССР председатель Совнаркома (правительства) и нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. При встрече с графом Шуленбургом, вручая ему проект, Молотов подчеркнул, что настоящий договор вступит в силу только в случае «подписания специального протокола по внешнеполитическим вопросам», являющегося, по требованию советской стороны, «составной частью пакта». Составной — и абсолютно секретной. Гитлер на это согласился и 22 августа заявил своим генералам: «Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши. Враги не учли моей решимости (…) Четыре дня назад я предпринял специальный шаг, который привел к тому, что Россия вчера объявила о своей готовности подписать пакт. Установлен личный контакт со Сталиным (…) Теперь, когда я провел необходимые дипломатические приготовления, путь солдатам открыт». Какая судьба в будущем договоре отводилась Финляндии? В ночь с 23 на 24 августа Молотов и спешно прилетевший в Москву министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп подписали пакт о ненападении и его составную часть — секретный дополнительный протокол, в соответствии с которым Финляндия входила в «сферу интересов» СССР. 1 сентября Германия напала на Польшу, после чего в Европе началась «Вторая империалистическая война», как ее называли советские пропагандисты. Сталин, как будто оставшийся в стороне от этого конфликта, не просто установил общую государственную границу с Германией, но, по заявлению Молотова на заседании Верховного Совета СССР 1 августа 1940 года, гарантировал нацистскому рейху «спокойную уверенность на Востоке». Тем самым Гитлер получил время и возможности для захвата и накопления необходимых ресурсов, а в конечном счете — для подготовки нападения на Советский Союз. В свою очередь Сталин, в соответствии с секретным протоколом, занимался установлением «советской власти» в государствах, входивших в «сферу интересов» СССР. Поэтому кровопролитная Зимняя война для народов СССР и Финляндии стала прямым следствием пакта Молотова-Риббентропа. На ваш взгляд, какую цель преследовал Сталин — реально обезопасить Ленинград или аннексировать Финляндию? Между Советским Союзом и Финляндией действовал договор о ненападении 1932 года, продленный в 1934 году до конца 1945 года. Однако еще при Ленине VII съезд партии большевиков принял секретное постановление: «Центральному Комитету дается полномочие во всякий момент разорвать все мирные договоры с империалистическими и буржуазными государствами, а равно объявить им войну». Для коммунистов «кулацкая» Финляндия, раздавившая свою социалистическую революцию весной 1918 года, всегда была враждебным и буржуазным государством. «Ленинизм учит, что страна социализма, используя благоприятно сложившуюся международную обстановку, должна и обязана взять на себя инициативу наступательных военных действий против капиталистического окружения с целью расширения фронта социализма», — гласила сталинская доктрина. И судьбу Финляндии решил пакт Молотова-Риббентропа.  Финские агитационные листовки, адресованные бойцам Красной армии Изображение: sonar2050.org На осенних переговорах 1939 года финны отказались предоставить СССР военную базу на полуострове Ханко, в тылу Хельсинки, посчитав это нарушением своего нейтралитета в начавшейся войне. При этом они согласились передать значительную часть требуемых островов в Финском заливе и сместить на 15 километров линию границы вглубь Карельского перешейка. Однако советской стороне был нужен не компромисс, а повод для вторжения в Финляндию. В краткосрочной перспективе финнам грозили НКВД, ГУЛАГ, колхозы и прочие прелести сталинского большевизма с массовым раскулачиванием, расстрелами и депортациями, ликвидацией культурной и церковной жизни. 11 ноября, накануне войны, началось формирование 106-й стрелковой дивизии комдива Акселя Антилла из советских ингерманландцев, карелов и финнов, а через две недели на базе «финской» дивизии закончилось комплектование специального национального корпуса. То есть все-таки речь шла о насильственном присоединении Финляндии к СССР? Когда война началась, этого уже и не скрывали. Командовавший войсками Ленинградского военного округа (ЛенВО) командарм 2-го ранга Кирилл Мерецков и член Военного совета округа, 1-й секретарь Ленинградского обкома партии Андрей Жданов заявляли в своем приказе в день нападения на Финляндию: «Мы идем в Финляндию не как завоеватели, а как друзья и освободители финского народа от гнета помещиков и капиталистов». В перспективе Финляндия должна была стать марионеточной Финляндской демократической республикой (ФДР), управляемой ответственными работниками Коминтерна во главе с верным сталинцем Отто Куусиненом. О существовании его «правительства» мир узнал на вторые-третьи сутки после вторжения Советского Союза в Финляндию. Советский национальный корпус превратился в 1-й корпус «Финской народной армии», подчиненный «правительству» Куусинена. Может быть, Сталин сохранил бы «красной Финляндии» фиктивную независимость, но, скорее всего, ее поглотила бы Карело-Финская ССР.  Бойцы стрелковой части Красной армии ведут наступление из леса Фото: Фото А. Хайкин / архив РГАКФД Блицкриг к юбилею Сталина А готов ли был СССР незадолго до войны всерьез пойти на размен территориями и почти половину Карелии отдать Финляндии в случае ее согласия? Понимаете, большевики могли обещать финнам любые карельские болота. Какое значение имели сталинские посулы, если перед Красной армией ставилась задача «освободить» соседнюю страну «от гнета помещиков и капиталистов»? Поэтому вопрос о «безопасности Ленинграда», а если точнее, о линии государственной границы на Карельском перешейке, использовался Сталиным лишь в пропагандистских целях — для советского населения. Еще это было удобным инструментом давления на политическое руководство Финляндии, располагавшей маленькой армией, слабой авиацией и практически не имевшей танков. Можно ли сравнивать Майнильский инцидент, ставший поводом к началу советско-финляндской войны, с Гляйвицким инцидентом, с которого несколькими месяцами ранее началась Вторая мировая война? Не исключено. 26 ноября Молотов обвинил финнов в обстреле красноармейцев у пограничной деревни Майнило (фин. Майнила) на Карельском перешейке. Но финские дипломаты опровергли обвинения, предложив расследовать инцидент в соответствии с действовавшими двухсторонними соглашениями об урегулировании пограничных конфликтов. Финны заявили и о готовности к переговорам об обоюдном отводе войск от линии границы. В ответ Молотов обвинил финское правительство Вяйнё Таннера в издевательстве над «жертвами обстрела» и заявил, что Советский Союз отныне не считает себя связанным советско-финляндским пактом о ненападении. 29 ноября Москва разорвала дипломатические отношения с Хельсинки. Финны, желая избежать разорительной войны, поспешили заявить о готовности отвести войска от границы в одностороннем порядке и выполнить другие требования СССР, но это не помогло: уже на следующий день началось советское вторжение в Финляндию.  Президент Финляндии Кюёсти Каллио на позиции пулеметного расчета Фото: waralbum.ru К сожалению, подробности инцидента в Майнило до сих пор неизвестны. Одни историки полагают, что речь шла о советской провокации, другие склонны считать его газетной мистификацией. В 1990 году в магнитофонном интервью мне о том же рассказывал ленинградец Николай Ефимович Пухов, живший с родителями осенью 1939 года возле Майнило. По его словам, никто из них не слышал ни о каких обстрелах, а вот войска к линии границы беспрерывно подтягивались на протяжении предыдущих месяцев. Вы упомянули о марионеточной «Финляндской Демократической Республике». Это правда, что Сталин собирался отдать ей всю советскую Карелию почти до Белого моря? Во всяком случае, значительную часть, судя по картам. Но все эти щедрые «предложения» товарища Сталина выглядели лукаво, так как «ФДР» имела все шансы быстро превратиться в Карело-Финскую ССР. Не стоит забывать, что осенью 1939 года Сталин любезно согласился с передачей польского Вильно (Вильнюса) независимой Литовской республике, а через девять месяцев она стала частью Советского Союза. Какие задачи ставились перед советскими войсками? 21 ноября Военный совет Ленинградского военного округа директивой № 4713 поставил конкретные боевые задачи 7-й, 8-й, 9-й и 14-й армиям, развернутым на советско-финляндской границе. Планировалось не отбросить финские войска на Карельском перешейке, чтобы отодвинуть пограничную линию от Ленинграда к Выборгу, а полностью разгромить вооруженные силы Финляндии и оккупировать всю страну. Например, войска 9-й армии комдива Михаила Духанова должны были в кратчайший срок овладеть Оулу (Улеаборгом) — стратегически важным финским портом в Ботническом заливе. Следствием этого явилось бы расчленение Финляндии и срыв шведских военно-технических поставок. Переход в наступление намечался на час «X».  Советский агитационный плакат, 1940 год Изображение: Wikipedia Каким было соотношение сил и средств между сторонами конфликта? Если по пехоте (350 тысяч у войск ЛенВО против 337 тысяч) на 30 ноября 1939 года соотношение сил на театре военных действий выглядело для финнов еще приемлемым, то по другим силам — просто отчаянным. Против почти двух тысяч танков противника финны могли выставить лишь 15, против 2400 стволов артиллерии — 530, против 1700 самолетов — 114. Однако сила РККА не смогла сломить качество финской армии. Говорят, что Хельсинки должны были взять к 21 декабря 1939 года, к юбилею Сталина. Учитывая, что на всю операцию отводилось около 20 суток, а нападение началось 30 ноября, то да — можно предположить, что захват Финляндии предполагалось в целом завершить к 21 декабря, к 60-летию со дня рождения товарища Сталина. «Войско колхозной деспотии» Почему это не удалось? Почему первое наступление Красной армии на Финляндию захлебнулось? Красноармейцы — вчерашние голодные и нищие колхозники — плохо ходили на лыжах и неумело воевали. Командиры действовали шаблонно и безынициативно. Лобовые атаки финских укреплений на Карельском перешейке вели к бессмысленным потерям. Слабой была подготовка летчиков, связистов, танкистов. Неудовлетворительно выглядело взаимодействие родов войск огромной, но неповоротливой Красной армии. В карельских снегах советские дивизии напоминали инертное войско колхозной деспотии, способное добиваться успеха лишь за счет высоких потерь и подавляющего численного превосходства над врагом. Кровавые атаки на «линию Маннергейма» 6 декабря, а затем 17-20 декабря обескровили 7-ю армию командарма 2-го ранга Всеволода Яковлева. На фронте севернее Ладоги финские лыжные батальоны сумели нанести поражение десяти советским дивизиям, полностью разгромив четыре из них. Стало понятно, что для того, чтобы сломить сопротивление упорных финнов, необходимы еще большие силы и средства. Какую позицию во время войны СССР с Финляндией занимал Гитлер? 2 декабря статс-секретарь германского МИДа Эрнст фон Вейцзеккер разослал дипломатическим представителям рейха циркуляр, в котором сообщил: «В ваших беседах, касающихся финско-русского конфликта, пожалуйста, избегайте антирусского тона… Неизбежное развитие событий в сторону пересмотра договоров, заключенных после мировой войны. Естественная потребность России в укреплении безопасности Ленинграда и входа в Финский залив. Внешняя политика Финляндии в последние годы основывалась на идее нейтралитета. Она ориентировалась на скандинавские страны… Широкие слои населения Финляндии придерживаются экономической и идеологической ориентации в сторону демократической Англии».  Руины Выборга после бомбежек Фото: Виктор Антонович Темин / архив РГАКФД Через четыре дня фон Вейцзеккер дополнил циркуляр для фон Шуленбурга по поводу позиции германского посланника в СССР в связи с Зимней войной: «В ваших беседах должна высказываться симпатия относительно точки зрения русских. Пожалуйста, воздерживайтесь от выражения какой-либо симпатии в отношении позиции финнов». Очевидно, что фон Вейцзеккер излагал позицию Гитлера и Риббентропа. Насколько известно, через Германию из Италии финнам поставлялось оружие, и когда в Москве об этом узнали, был большой скандал. Действительно, Гитлер возражал против поставок финнам итальянских самолетов и военных материалов, занимая, по его собственным словам, позицию благожелательного нейтралитета по отношению к СССР. Как вы полагаете, почему Сталин не стал добивать Финляндию в марте 1940 года, пойдя на заключение мирного договора? Он побоялся вступления в войну Англии и Франции, намеревавшихся бомбить нефтепромыслы в Баку? Да, перспектива вступления в Зимнюю войну Великобритании и Франции на стороне финнов ломала все планы и расчеты Сталина, считавшего своим главным потенциальным врагом Германию. Он хотел, чтобы буржуазные государства обескровили друг друга в кровопролитной войне, а при этом Советский Союз до определенного момента оставался бы в стороне. Это была единственная причина? Нет. Другая причина — война с маленькой Финляндией оказалась разорительной и для Красной армии, особенно с точки зрения расходов горюче-смазочных веществ. Прибавьте сюда около 150 тысяч убитых, умерших от ран, пропавших без вести бойцов и командиров, более 300 тысяч раненых; 640 потерянных самолетов, более 3,8 тысячи единиц потерянной бронетехники, причем 650 танков были уничтожены безвозвратно. Трудно сказать, в какие потери обошлась бы Красной армии оккупация всей Финляндии и какой стала бы конечная цена по установлению в Финляндии большевистской власти весной 1940 года. А ведь война в Европе продолжалась, и Сталин рассчитывал сыграть в ней свою роль. Поэтому он согласился на заключение мира с Финляндией, удовлетворившись аннексией части финской территории.  Замерзшие в окопе бойцы 44-й стрелковой дивизии Красной армии Фото: histomil.com «Война-продолжение» И в итоге Сталину пришлось умерить свои амбиции? До поры до времени. Уже в конце ноября 1940 года командование ЛенВО получило специальную директиву по подготовке новой операции против Финляндии («С.З.-20»), которую предстояло разработать к 15 февраля 1941 года. Главную задачу нарком обороны маршал Семен Тимошенко ставил так: «Разгром вооруженных сил Финляндии, овладение ее территорией… и выход к Ботническому заливу на 45-й день операции». Поэтому в марте 1940 года финны получили лишь отсрочку. Усвоила ли Красная армия к июню 1941 года уроки Зимней войны с Финляндией? У нас из них правильные выводы сделали? Полагаю, что для Красной армии Зимняя война сыграла такую же роль, как война с Японией для Русской императорской армии накануне Первой мировой войны. И опыт был получен, и некоторые уроки извлечены. Но могли ли они помочь исправить системные пороки военной машины сталинской деспотии? Сильно в этом сомневаюсь. Дело ведь было не в армии, а в системе однопартийного государства Ленина-Сталина. Говорят, что именно по итогам Зимней войны Гитлер окончательно решился напасть на СССР. Мне представляется, что Гитлер руководствовался более глобальными расчетами, а не оценками силы и потенциала Красной армии, о которых 22 июня 1941 года он имел смутное представление. Переговоры с Молотовым, состоявшиеся в Берлине 13 ноября 1940 года, окончательно показали Гитлеру, что внешнеполитические амбиции Сталина невозможно примирить с его собственными. Кстати, финский вопрос как раз стал камнем преткновения, так как Молотов настойчиво пытался выяснить, почему берлинские «коллеги» возражают против его решения в пользу СССР, раз в протоколе к пакту о ненападении все было оговорено. Полагаю, что Гитлер к концу 1940 года стал допускать возможность внезапного советского нападения на Германию в том случае, если бы рейх перенес тяжесть войны против Великобритании на другие театры военных действий. С Великобританией оказалось справиться непросто, особенно в связи с ее расчетами на поддержку США. Скоротечной войной против СССР Гитлер хотел обеспечить свой тыл на Востоке.  Советские бойцы на взятом доте на Карельском перешейке, 1940 год Фото: Виктор Антонович Темин / архив РГАКФД К каким последствиям для нашей страны привела эта «незнаменитая война», по известному выражению поэта Александра Твардовского? К сожалению, кровавая Зимняя война, тяжелый для финнов Московский мир 1940 года и последующая политика Сталина в отношении этой страны буквально толкали Финляндию в объятия Гитлера. В конце концов это закончилось участием финских войск в осаде Ленинграда и «войной-продолжением» Финляндии против СССР в 1941-1944 годах. Беседовал Андрей Мозжухин Последний раз редактировалось Лентa.Ru; 03.12.2017 в 03:27. |

|

#103

|

||||

|

||||

|

https://grani-ru-org.appspot.com/Soc.../m.265998.html

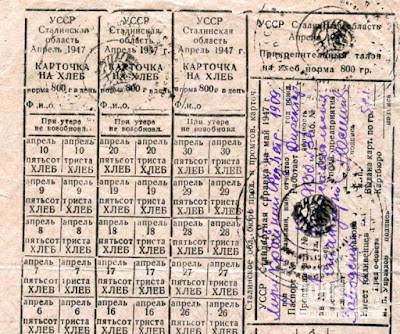

04.12.2017 85 лет назад, 4 декабря 1932 года, председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотова подписал декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек "паразитам, тунеядцам и прочим антиобщественным элементам". Это было связано с вызванным коллективизацией голодом, который вынудил миллионы крестьян искать спасения в городах. Декрет "о тунеядцах" должен был вынудить беженцев искать работу на индустриальных стройках и привел к гибели сотен тысяч людей. |

|

#104

|

||||

|

||||

|

https://antisovetsky.livejournal.com/80128.html

2017-12-08 17:17:00 О массовом голоде в Советском Союзе 1946-1947 годов до сих пор известно немного. В последнее время на него, как и на другие преступления сталинского режима, снова стали набрасывать завесу умолчания.  Молдавские крестьяне под надзором чекистов сдают зерно 1947 год село Durleşti Голод 1921-1922 гг. стал эпическим с самого начала, так как Советское правительство в то время не скрывало его факт и даже просило помощи у ненавистной «мировой буржуазии». Голод 1932-1933 гг. уже никогда не удастся замолчать, так как он стал одним из важнейших пластов национальной памяти Украины (и, очевидно, в недалёком будущем — также и Казахстана). А вот голод первых лет после Второй мировой войны, сильно поразивший различные области, до сих пор остаётся в тени аналогичных трагических периодов. Как и у других голодных периодов, у послевоенного голода были объективные причины, усугубившие воздействие социальных факторов. Это, прежде всего, экономическое разорение СССР, особенно его западных республик и областей, вызванное Второй мировой войной. Далее, в 1946 году многие сельскохозяйственные регионы СССР были поражены засухой. Однако анализ причин и хода массовой голодовки населения заставляет большинство историков, профессионально изучавших эту трагедию, утверждать, что грамотная политика государства, при которой на первом месте стояла бы забота о народе, могла позволить избежать человеческих жертв. Голод выглядит неизбежным следствием политики сталинского режима, направленной на принудительное изъятие продовольствия у производителей в «закрома родины» на фоне начатой этим режимом гонки вооружений, конфронтации с Западом и «холодной войны». Для начала следует сказать о масштабах голода и человеческих жертв. Демографические потери СССР от голода и вызванного им увеличения заболеваемости и смертности от болезней составили около 2 млн. человек за 1946-1948 гг. При этом больше половины смертей приходится на долю Российской Федерации (РСФСР). Из других союзных республик сильнее всего на этот раз пострадала Молдова. На долю России, Украины и Молдовы вместе взятых пришлось 85% всех смертей в СССР этого периода, что больше доли населения этих республик в составе СССР [3: 11, 168-170]. Голод охватил не только районы, подвергшиеся засухе, а и большинство других, опустошённых государственными заготовками. Никогда прежде не наблюдалось такого расползания голодного бедствия по всей территории СССР. Голодало около 100 млн. человек. Хотя и при этом география голода была в целом традиционной, схожей с 1932-1933 гг. Абсолютный, т.е. близкий к голодомору, с поеданием людьми травы, трупов павших животных и проч., голод разразился в некоторых зерновых районах Чернозёмного Центра, Средней и Нижней Волги, Северного Кавказа, юга Украины и Молдавии. Слабее воздействие голода отмечалось в соседних с ними регионах Белоруссии, центральной, западной, северной и восточной России, включая Урал, Сибирь и Дальний Восток. В других местах наблюдался скрытый голод с постоянным недоеданием.  Голод 1947 г, Украина В конце войны и первые месяцы после неё Сталин рассчитывал восстановить народное хозяйство за счёт западной помощи. В частности, в Ялте Сталин и Рузвельт договорились о предоставлении СССР кредитов в размере 10 млрд. долларов на экономические нужды и закупку продовольствия [1: 86]. Однако после войны обе стороны начали отходить от прежних принципов сотрудничества. Руководство Советского Союза в 1947 году, после некоторых колебаний, отказалось принять помощь от США по плану Маршалла, мотивировав это невозможностью предоставить Комиссии по распределению кредитов сведения о структуре своей экономики [1: 92-95]. В это время в СССР голод был как раз в самом разгаре... СССР также заставил отказаться от принятия плана Маршалла своих восточноевропейских сателлитов, заверив, что сам предоставит им необходимую помощь (в том числе экспортом продовольствия). Одна Югославия не поддалась на это давление. Политика Советского Союза по расширению сферы влияния и распространению «социалистического строя», получившая мощный импульс в результате Второй мировой войны, требовала укрепления модели мобилизационной экономики и принудительного перераспределения средств в пользу отраслей, обеспечивающих военную мощь страны. При первых признаках нехватки продовольствия вследствие прекращения поставок по ленд-лизу и засухи 1946 года Советское государство вновь с размахом прибегло к привычному по годам коллективизации механизму принудительного изъятия продовольствия у колхозов. Это наслоилось на нехватку рабочих рук в сельском хозяйстве, вызванную потерями населения в войне. Иными словами, деревня ещё не могла производить столько, сколько до войны, а государству, наоборот, требовалось от деревни ещё больше, чем прежде. Плачевное положение сельского хозяйства не могло быть поправлено даже государственным мародерством по отношению к оккупированным Советским Союзом странам. В 1945 году был организован массовый перегон и перевоз скота в Советский Союз из Германии, Польши, Румынии, а также из китайского Синьцзяна, где долгое время было у власти сепаратистское просоветское правительство. Всего, по неполным данным, СССР получил «в качестве трофеев» полмиллиона голов крупного рогатого скота, 225 000 лошадей, 2500 верблюдов, 147 тыс. овец. Из-за обычной для государственной экономики бесхозяйственности и расточительности падёж всех видов скота доходил до 25% от его первоначальной численности. До 50% молочного скота было загублено тяжёлыми условиями перехода. ... В конечном счёте, от "трофеев" выходило больше хлопот, чем прибыли [3: 14-15].  О засухе о голоде 1946-1947 гг. Выдержка из протокола общего собрания колхозников колхоза "Зеленый роща" Щуровского сельсовета Краснолиманского района Донецкой области. 16.02.1947 Но основной причиной голода стала введённая в те годы Советским правительством фактическая продразвёрстка по отношению к колхозам и регионам. Засуха 1946 года поразила в основном зерновые области Европейской части СССР, тогда как на Северном Кавказе, в Сибири и Казахстане удалось собрать приличный урожай. Вместо перераспределения продовольствия в нуждающиеся регионы, государство усилило нажим на хозяйства всех регионов без исключения с целью увеличения изъятий в «закрома родины». Относительно 1945 г. сокращение валового сбора [в 1946 г.] было в рамках допустимого и не давало никаких оснований для чрезвычайщины в проведении заготовительной кампании, ставшей основной причиной последовавшего за ней голода. В разгар лета 1946 г. в правительственных кругах был разработан план строгого режима экономии хлеба. На практике это означало твёрдое намерение любой ценой сохранить имеющиеся государственные резервы зерна. С этой целью было решено взять по возможности весь хлеб из колхозов и совхозов по обязательным поставкам и закупкам. Изъятие готовилось и проводилось с особенной тщательностью. ... Даже тем республикам, краям и областям, которые подверглись гибельному воздействию стихии, размеры обязательных поставок зерна в 1946 г. были увеличены. В I полугодии 1946 г. в СССР было привлечено к суду 4490 председателей колхозов, а во II полугодии того же года — 8058; в I полугодии 1947 г. — 4706, во II полугодии — 2269; в I полугодии 1948 г. — 1760. ... Заодно с председателями колхозов пострадал сельсоветский и колхозный актив: в I полугодии 1946 г. всего по СССР осудили 2229 активистов, во II-м — 4671; в I полугодии 1947 г. — 3787 человек, а во II-м — 1807 ... Как и в случае с председателями колхозов, больше всего преступлений дали активисты России (2468), Украины (612), Казахстана (308), Белоруссии (123). ... В целом в 1946-1948 гг. количество осуждённых председателей колхозов составило 21 285 человек ... Кроме председателей, оказались за решёткой 14 569 человек сельсоветского и колхозного актива. ... Не всегда спасал и полный расчёт с государством по обязательным хлебопоставкам. Под постоянным страхом репрессий жили не только руководители сельскохозяйственных предприятий, но и обычные крестьяне. Помимо «закона о трёх колосках», согласно которому за «хищение» с поля колосков, оставшихся после уборки хлеба, сажали в тюрьму детей с 12 лет, новая волна продразвёрстки сопровождалась очередным приступом раскулачивания. Его жертвами стали в основном многие остававшиеся кое-где крестьяне-единоличники, но не только они, а также и некоторые колхозники. Эпицентром этих преследований, развернувшихся, главным образом, уже после минования самой острой стадии голода, в 1948 году, стала Украина, хотя новое раскулачивание прошлось в той или иной мере по всем аграрным регионам СССР [3: 180-184]. В это же время резко усилился налоговый пресс на деревню [3: 193-201], и без того истощённую государственными реквизициями продовольствия. Далее, в 1947 году была объявлена подписка на государственный заём. Как всегда в советское время, подписка была принудительной. А в дальнейшем, что также было обычной практикой Советского государства, оно аннулировало выплаты держателям облигаций [3: 46-50]. Последняя мера ударила в равной мере что по городским, что по сельским жителям. Но и сам голод 1946-1947 гг. имел ту особенность, что был уже не чисто сельским явлением, а поразил в значительной, если не в большей степени, также и города Советского Союза, не исключая многие крупные. На ряде предприятий фиксировались случаи голодной смерти [3: 75-79]. Большинство рабочих хронически недоедало в условиях нищенской оплаты труда. Значительная часть трудящихся получала на руки зарплату в размере, недостаточном для оплаты стоимости нормированного питания и жилья. Одной из комиссий по проверке жалоб было установлено, что только расходы на 2-х и 3-х разовое питание в столовой, включая стоимость хлеба, оплату общежития, спецодежды, бани, у молодого рабочего-одиночки составляли 250 руб. в месяц при средней зарплате в 200 руб. На некоторых крупных заводах тяжёлой промышленности средний размер зарплаты составлял за отдельные месяцы 65% от начисленного заработка, а 35% удерживалось по госзайму [3: 41]. В целом уровень жизни населения, как на селе, так и в городе, в 1946-1948 гг. упал по сравнению с годами войны. А смертность по «мирным причинам» возросла по сравнению с теми же далеко не лёгкими годами. Бытует мнение, что важнейшей причиной послевоенного голода послужила продовольственная помощь, в пропагандистских целях оказываемая сталинским режимом своим восточноевропейским сателлитам.  Экспорт хлеба был велик, но являлся главной причиной голода 1946-1947 гг., а также последующего полуголодного существования трудящихся. В результате проводившихся заготовительных кампаний государство располагало достаточным количеством хлеба для того, чтобы предотвращать голод и иметь порядочные резервы, но правительство СССР всегда шло привычным путём экономии за счёт жизни и здоровья своего народа. ... В послевоенное время порча государственного хлеба на элеваторах, складах, железнодорожных станциях, пристанях и при перевозке достигала неслыханных размеров. Убранное с таким трудом и сданное государству зерно сваливалось в грязь, мокло под дождём, покрывалось снегом, портилось, списывалось и тайно уничтожалось. [3: 150-153]. Итак, главными причинами голода послужили конфискационная, грабительская политика Советского государства по отношению к собственному населению, расточительность советской системы «хозяйствования» и бесчеловечность господствующей в государстве этики. Приговором системе звучит следующий вывод историка: Руководство СССР во главе со Сталиным неадекватно реагировало на сигналы из регионов об угрозе распространения голода. В 1946-1947 гг. смертность людей от голода власть могла сократить в 2-3 раза путём привлечения на народное питание хотя бы половины государственных резервов зерна и сокращения его экспорта [4: 125]. Существует миф, будто после Второй мировой войны Россия испытала бурный компенсационный прирост населения. Но факты показывают, что голод 1946-1947 гг., наслоившись на последствия войны, резко подкосил демографическую ситуацию в России и стал одной из причин последовавшего в дальнейшем демографического коллапса в Россиин. Даже в 1932-1933 гг. среднее число детей на одну женщину в Российской Федерации превышало 3,5. Это было самое низкое падение показателя в предвоенное время. Уже в 1937 году он превысил 5 детей в среднем на женщину, снизившись в последний предвоенный год (1940) до 4,2. В годы войны этот показатель сильно упал, прежде всего — из-за резкого снижения рождаемости. В 1946 году — 2,9 живых ребёнка на одну живущую женщину, после чего этот показатель снижался до 1948 года — 2,6. Достигнув послевоенного максимума в 1950 году — 3,1 (что ниже самого низкого довоенного показателя). В 1947 г., в отличие от 1933 г., когда возросла детская смертность, среди умерших более всего было лиц среднего, репродуктивного возраста [2: 49]. Эти люди, вынужденные работать до голодной смерти или до вызванных массовым недоеданием и стрессами смертельных болезней, стали жертвами человеконенавистнической системы, ставившей во главу угла внешнее могущество государства и возвеличивание его элиты над подданными.  Продовольственная карточка, 1947 г. В силу ряда причин именно РСФСР, причём самые различные её области, как в Европейской, так и в Азиатской части, стала на этот раз одной из наиболее пострадавших от голода частей Советской империи. Ещё сильнее, однако, относительно численности населения, потери от голода были в Молдове. Силён был голод в Украине, Беларуси и Прибалтике (последняя, оказавшись присоединённой к СССР, впервые познала такое характерное для этой страны явление, как массовое недоедание). Однако в Украине и Беларуси голод в слабой степени оказался смягчён международной помощью по линии ООН, обусловленной тем обстоятельством, что эти республики стали полноправными членами этой международной организации. По каким-то причинам Сталин не препятствовал оказанию этой помощи, однако не распространил её на РСФСР и другие республики [3: 145-146]. Литература: 1. Бокарев Ю.П. Ещё раз об отношении СССР к плану Маршалла. // Отечественная история. — 2005, № 1. 2. Жиромская В.Б. Великая Отечественная война и демографическая ситуация в России. // Российская история. — 2010, № 4. 3. Зима В.Ф. Голод в СССР 1946-1947 годов: происхождение и последствия. — М.: Наука, 1996. 4. Зима В.Ф. Голод, медицина, власть: 1946-1947. // Отечественная история. — 2008, № 1. Источник https://rufabula.com/articles/2015/1...nist-holodomor Последний раз редактировалось Chugunka; 23.05.2021 в 12:48. |

|

#105

|

||||

|

||||

|

https://echo.msk.ru/blog/pozner/2110042-echo/

15:48 , 13 декабря 2017 автор журналист Вопрос: Очень часто при разговоре со сторонниками И. Сталина с их стороны можно услышать довод, что если бы не Сталин, то Советский Союз не победил бы в войне с немцами, что именно его методы управления страной позволили мобилизовать силы страны и победить. Как Вы лично относитесь к этому мнению о роли Сталина в Отечественной войне? Заранее благодарю Вас за ответ! (Николай) Ответ: Уважаемый Николай, это сугубо теоретический спор, невозможно доказать правоту ни одной из сторон. Я, безусловно, не считаю Сталина тем человеком, который позволил победить в войне. Доказать свою правоту я не могу. Но кое-какие факты я могу привести, и, как Сталин говорил, факты — упрямая вещь. Советский Союз потерял в войне 27 миллионов человек (это официальная цифра). Фашистская Германия, воюя на два фронта, потеряла 7 миллионов, то есть на каждого убитого немца приходится чуть меньше четырех убитых советских. Почему? Потому что на самом деле СССР не был готов к войне. Не был готов по многим причинам, среди которых: (1) Сталинские репрессии в отношении собственных генералов и старшего офицерского состава; многие были расстреляны, остальные были в ГУЛАГе, и когда напали немцы, пришлось срочно возвращать, в частности, будущего маршала Рокоссовского. (2) Сталин не поверил ни собственным разведчикам, в частности Рихарду Зорге, ни иностранным источникам, в частности Черчиллю, предупреждавшим его о том, что немцы нападут именно 22 июня 1941 года, в результате чего вся советская передовая авиация была уничтожена, так и не поднявшись в воздух, были взяты в плен сотни тысяч (именно так!) советских солдат, в окружение попали еще сотни тысяч. (3) Из-за неподготовленности СССР немцы сумели дойти аж до Волги и Кавказа, вопреки советским заявлениям, что врагу не уступят и пяди земли. Я считаю, что СССР выиграл войну не благодаря Сталину, а вопреки его ошибкам, и что из-за его ошибок заплатили такую высокую цену, что до сих пор, 70 с лишним лет спустя, страна все еще платит. |

|

#106

|

||||

|

||||

|

http://www.nmosktoday.ru/news/society/39986/

12 августа 2017 16:20  12 августа 1952 года в Советском союзе казнили 13 еврейских поэтов за «антисоветскую пропаганду». В своем выступлении Сталин сказал: "Бюро Совета Министров СССР поручает Министерству государственной безопасности СССР немедля распустить «Еврейский антифашистский комитет», так как, как показывают факты, этот комитет является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки. В соответствии с этим органы печати этого комитета закрыть, дела комитета забрать. Пока никого не арестовывать". Однако на следующий же день тринадцать осужденных были казнены в СССР, и эта казнь известна также как «Ночь казнённых поэтов». |

|

#107

|

||||

|

||||

|

https://grani-ru-org.appspot.com/Soc.../m.266452.html

20.12.2017  80 лет назад, 20 декабря 1937 года, был расстрелян белорусский ученый и общественный деятель Степан Михайлович Некрашевич, первый председатель Института белорусской культуры, академик Академии наук Белоруссии и один из создателей современного белорусского языка. В 1930 году он был арестован по сфальсифицированному делу "Союза освобождения Беларуси" и сослан в Удмуртию. В 1937 году был арестован и приговорен к смертной казни по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. |

|

#108

|

||||

|

||||

|

13 августа 1937 года был расстрелян сын поэта Сергея Есенина - Юрий (по матери - Изряднов), 22-летний техник-конструктор Военно-воздушной академии им. Жуковского.

|

|

#109

|

||||

|

||||

#День в истории 14 августа 1946 г. — постановление ЦК ВКП(б) “О журналах “Звезда” и “Ленинград”: начало травли А. Ахматовой и М. Зощенко. |

|

#110

|

||||

|

||||

|

Уничтожали самых трудолюбивых крестьян. Раскулачено было не менее миллиона хозяйств с населением 5-6 млн человек. 2 млн. 140 тыс. депортировали за 1930-33гг. Позднее, количество высланных дошло до 4 млн.человек. От голода и болезней по пути в ссылку погибло 800 тысяч человек, столько же бежало, многие из них погибли. Коллективизация и отъем зерна у крестьян вызвали в 1932-33гг страшный голод , началось людоедство, убивали маленьких детей, чтобы накормить старших, трупы откапывали на кладбищах. И коммунисты везде ставили заставы, чтобы крестьяне не могли уйти на Север за хлебом и не просочились в города. Этот страшный голод унёс до 7 млн. крестьян (7.000.000 человек) в основном русских и украинцев. Количество крестьянских хозяйств за время коллективизации уменьшилась на 5,7 млн, это 25 млн (25.000.000) человек!

Не, можно и дальше мертвого упыря пытаться тащить из преисподней... |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

| Опции темы | |

| Опции просмотра | |

|

|