|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

https://www.kommersant.ru/doc/3299269

Почему из беззаконий Тридцатилетней войны выросло современное международное право Журнал "Коммерсантъ Weekend" №17 от 26.05.2017, стр. 34 Цитата:

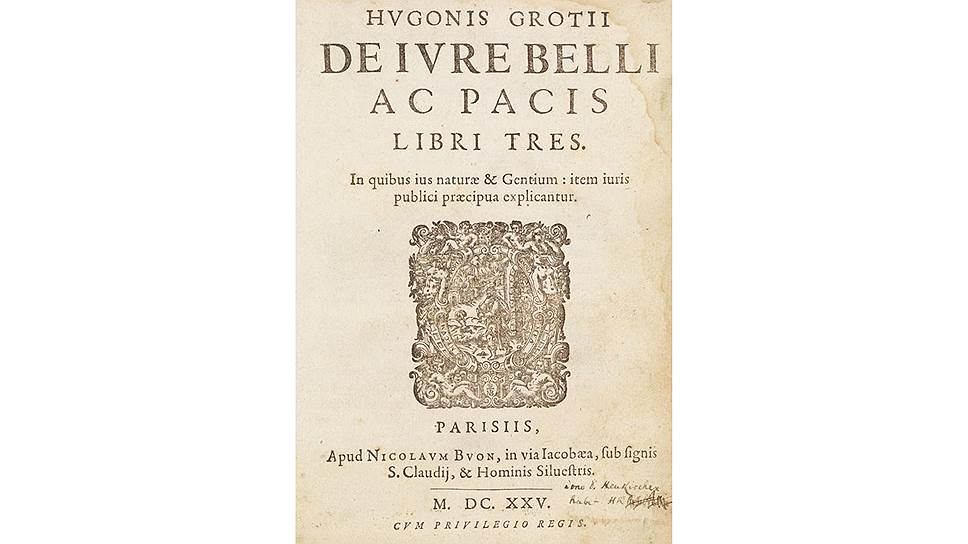

Трое отделались ушибами, хотя упали с 20-метровой высоты. Католики потом утверждали, что их по мановению Богоматери спасли ангелы; протестанты говорили, что наместники просто приземлились в кучу нечистот, а потом их спасла не Дева, но матрона — хозяйка близлежащего дворца, властная княгиня Поликсена фон Лобковиц, спрятала горемык от разозленной общественности буквально под собственными юбками. Фарс фарсом, но начавшееся восстание Габсбурги взялись потопить в крови; стороны озаботились поиском союзников, накопившиеся во всех столицах взаимные счеты, обиды, территориальные претензии вскипели, и религиозный конфликт внутри Священной Римской империи превратился в общеевропейскую войну, какой еще не было от сложения мира.  Жак Калло. «Большие бедствия войны», 1632 год Фото: DIOMEDIA / Alamy Мера бедственности любой войны, даже колоссальной, даже меняющей ход мировой истории, становится с каждым полувеком все невнятнее. Но есть цифры, хотя бы приблизительные. Счет уничтоженных за время Тридцатилетней войны городов шел на тысячи. Деревень — на десятки тысяч. В большинстве земель империи выкошена треть населения. А где-то — на северо-востоке, в Мекленбурге, и на западе, в Вюртемберге, — и больше половины. Тех, кого оружие пощадило, добивали голод и болезни. Запустели целые области, и на то, чтобы кое-как восстановить хозяйственные и демографические показатели, Центральной Европе еле хватило 50 лет. Жаку Калло, как считается, впечатлений от одной только кампании, французского вторжения в Лотарингию (1633), хватило для по-своему исчерпывающего «портрета» Тридцатилетней войны. «Большие бедствия войны» Калло — не хроника конкретных событий, но и не аллегория, батальные зверства чинно изображающая фигурами Марса и Беллоны. Декоративности, героики, горациевского «dulce et decorum» в этих гравюрах нет; собственно, поле битвы изображено (и то без всякой красивости) только единожды. Грабежи, мародерство, разнообразные казни солдат и мирных жителей, калеки, ползающие перед госпиталем и выпрашивающие милостыню: война такова. И она не становится менее отвратительной от того, что все это заключено в добропорядочную как будто бы рамку. Открывается серия листом, где новобранцы, еще чистенькие, еще вполне человекообразные, строятся под знаменем, а завершается торжественным зрелищем монарха, награждающего руководивших мясорубкой генералов: орлы, герои. А что делать? Так устроен мир, война в нем будет всегда, и протестантам-шведам не с чего придерживаться во вспарывании животов какой-то более гуманной методы, чем добрым французским католикам. В 1625 году в Париже вышла книга, автор которой писал: «Я был свидетелем такого безобразия на войне между христианами, которое позорно даже для варваров, а именно: сплошь и рядом берутся за оружие по ничтожным поводам, а то и вовсе без всякого повода, а раз начав войну, не соблюдают даже божеских, не говоря уже о человеческих, законов, как если бы в силу общего закона разнузданное неистовство вступило на путь всевозможных злодеяний». Книга называлась «О праве войны и мира», а автора звали Гуго Гроций, или, на родном ему голландском наречии, де Грот. Он знал, о чем говорил, когда писал о злодеяниях: когда он родился, нидерландские провинции уже воевали с Испанией, и конца этой войны он не увидел. Тем менее у него было причин думать, что взаимное человекоубийство можно взять и упразднить одним прекрасным движением воли. Но Гроций надеялся, что и войны можно регулировать. Что критерий самой возможности и правомерности боевых действий — не одна только воля государя, ничем не сдерживаемого, как у Макиавелли, и уж точно не потребность истребить иноверцев. Что во взаимоотношениях между народами есть разумные постулаты, которые ради действительного общего блага достаточно распознать и соблюдать.  Гуго Гроций. «О праве войны и мира», 1625 год «О праве войны и мира» — не нудный правоведческий трактат и не спонтанно-бессвязный крик души. Гроций почти что изнуряет читателя образованностью; нет, кажется, ни одного положения, ради доказательства которого на протяжении одного абзаца он не ссылался бы на Овидия и Стация, Сенеку и Полибия, Цицерона и Аристотеля да еще на дюжину мест из Писания. Но сам строй этих положений — он новый. Есть право естественное, есть право божественное, а есть право человеческое, то, что в людском общежитии установлено ради пользы по взаимному соглашению, а не по неумолимым законам природы. «Право народов», международное право — еще один род человеческого права, когда в такое же соглашение вступают государства, равноправные по определению, вне зависимости от территориального могущества или величия правящей династии (и «носителем верховной власти» становится собственно государство, а не его суверен). Хотя справедливая война возможна и даже необходима, но во время войны должно стремиться к миру, и даже с ущербом. Ясный договор — мерило добросовестного положения вещей, и соблюдать его надлежит свято; следует удерживаться от чрезмерных опустошений и от убийства, даже непреднамеренного, детей, женщин, стариков да и вообще мирного населения. Новизна конфликта настолько масштабного, каким была Тридцатилетняя война, требовала и совершенно нового осмысления международной политики. Именно поэтому, очевидно, трактат Гроция — кальвиниста, ставшего жертвой внутрипротестантской богословской распри, голландца, вынужденного эмигрировать во Францию,— воспринимался как нечто желанное и даже судьбоносное. Еще при жизни Гроция (он умер в 1645 году) его книга вышла несколькими изданиями и стала настольным чтением многих правителей и полководцев; король Густав II Адольф, «шведский Марс» и «северный лев», всегда держал при себе «О праве войны и мира», словно Александр — «Илиаду». Окончательная победа Гроция, впрочем, оказалась посмертной. Вестфальский мир, завершивший войну в 1648 году, был уже не полюбовной сделкой государей, а результатом трудов многолюдного дипломатического конгресса, который действовал словно по Гроциевым прописям. «О праве войны и мира» было теорией, Вестфальский мир — практикой: его соглашения, окончательно уравняв в правах христианские исповедания на территории империи и выстроив равновесие сил на континенте, заодно сформулировали нормы, по которым существует до сих пор международное право. Не истребившее войну как последний довод государей, не перековавшее мечи на орала, но все ж таки старающееся утверждать вместе с Гроцием: «Редко причина возникновения войны такова, что ее или невозможно, или не должно избегнуть». Последний раз редактировалось Chugunka; 18.10.2019 в 11:18. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

https://www.kommersant.ru/doc/3293498

Почему польский кальвинизм, женевские псалмы и оттоманская музыка — вполне естественное сочетание Журнал "Коммерсантъ Weekend" №16 от 19.05.2017, стр. 30 Цитата:

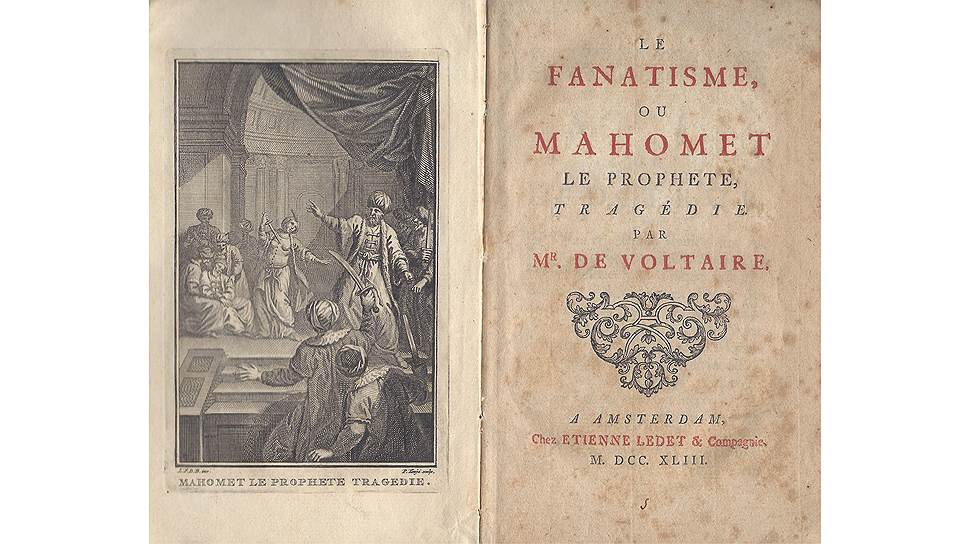

Можно подумать, что это они сгоряча — как пословица «Незваный гость хуже татарина» не означает же, что ордынский мурза с саблей прямо так уж и предпочтительнее, чем явившийся без приглашения родственник или сослуживец. Мол, католические державы, напуганные османской агрессией, призывали всех объединиться против общего врага (и в том числе ради этого не отказывать Риму в праве на статус единого центра христианского мира) — а мы не хотим только страха ради турецка быть под Габсбургами. Но на самом деле «гезы», как видно, относились к этому девизу довольно серьезно, если они даже чеканили медальку с ним, причем для пущей наглядности делали ее в виде полумесяца. И вообще в геополитике XVI-XVII веков отношения протестантизма и ислама — странный, но большой и интересный сюжет. Обе стороны, изображая трогательную близорукость, заверяли друг друга, что в религиозном-то смысле их разделяет сущая малость. Троица, искупление, предопределение — это все детали. Главное ведь что? Вы не поклоняетесь идолам, мы не поклоняемся идолам. Как тут не дружить против презренных латинян? Особенно если эта дружба крайне выгодна обеим сторонам. Неизвестно, как сложились бы военные судьбы протестантских князей в Германии, если бы Карлу V не приходилось иметь дело с османскими атаками. Неизвестно, выстояли бы в конечном счете те же Нидерланды против испанского возмездия, если бы Испания не воевала против Порты в Средиземноморье. Присутствие турок в Центральной и Восточной Европе — фактор, который время от времени играл в ходе Тридцатилетней войны роль довольно важную, а отсутствие голландского и английского флота в рядах нескольких антиосманских коалиций привело к тому, что Турции достались и Крит, и Кипр. Дипломатические контакты, сначала разовые, к середине XVII века уже были основательны и постоянны — в Стамбуле сидели посольства; вековая дружба Блистательной Порты с Францией все-таки давала иногда сбои, а вот послы Швеции, Англии, Нидерландов, выступая единым фронтом, хитро и умело влияли и на внутреннюю политику Османской империи, и на внешнюю.  Портрет Мехмеда IV, 1682 год В 1660-е все эти посольства часто имели дело с человеком по имени Али (или Али-бей) Уфки — музыкантом, а потом и переводчиком султанского двора. Разумеется, он был полезен и как драгоман, и просто как еще один «свой человек» в придворной среде: при Мехмеде IV управление империей выглядело уже не так безобразно, как 10-20 лет назад, когда на троне сидели то недоросли, то убогие, а визирей назначали гаремные евнухи и янычары, но все же ориентироваться без проводника в ориентальных тонкостях взяточничества и интриганства не всегда было удобно. Но Али Уфки, кроме того, был приятнейший собеседник — ученый, вежественный, знавший добрую дюжину языков, писавший стихи и музыку и переводивший на турецкий кое-что важное для гяуров. Яна Амоса Коменского, например, или Гуго Гроция — но не только. А еще он, вообще-то говоря, был поляк. И звали его Войцех Бобовский («Альберт Бобовиус», подписывался он на латыни, имея в виду двойное имя святого Адальберта-Войтеха). Во время очередного набега на Галицию его увели в плен татары, потом на крымском невольничьем рынке его купил какой-то стамбульский вельможа, отправивший Бобовского учиться в султанский «пажеский корпус» — но пришлось обрезаться и принять ислам. А до того Бобовский был протестант, точнее, кальвинист.  Джон Валентайн Хаидт. «Эдуард VI дает разрешение Яну Ласкому на создание конгрегации европейских протестантов в Лондоне в 1550& Это как-то не вяжется с обычным представлением о Польше как о твердыне католицизма, но еще в начале XVII века в Речи Посполитой протестантизм был очень даже могуществен. Усилиями Яна Лаского, друга североевропейских реформаторов, сбежавшего в Польшу от Марии Тюдор, кальвинизм с энтузиазмом принимали и шляхта, и горожане; кажется, это Лев Сапега жаловался послам Бориса Годунова, что католиков в королевском сенате раз-два и обчелся. Установления государства охраняли веротерпимость — это потом, уже после Потопа, центральная власть возьмется безжалостно насаждать единоверие, а население, мало воодушевленное изуверствами протестантов-шведов, даже не будет очень против. Али Уфки демонстративно исполнял все обязанности правоверного и даже совершил хадж в Мекку (хотя есть подозрение, что тут дело было скорее в любознательности: как не воспользоваться возможностью увидеть священный город Востока, куда закрыт доступ любому немусульманину). Но те его труды, которые сейчас памятны в первую голову, связаны вовсе не с религией Пророка, а с христианством.  «Фанатизм, или пророк Магомет» Вольтера, издание 1743 года Он перевел на турецкий Библию — и этим переводом турецкоязычные христиане пользуются до сих пор. Перевел сразу на несколько восточных языков реформатские вероучительные документы. Музыковедам он тоже известен не только как источник всерьез бесценных сведений об османской музыке: в 1665-м Уфки выпустил свою версию «Женевской Псалтири». Церковные гимны, составлявшие основу кальвинистского богослужения, он перевел на турецкий, а сами их напевы изложил в соответствии с оттоманской системой ладов. Звучит это, надо сказать, поразительно — примерно как если бы персидские ковроделы взялись делать ремейки изделий фламандских гобеленовых мануфактур. Гортанные тюркские строки, за которыми все-таки различимы чеканные стихи Клемана Маро и других поэтов-гугенотов, и строгие хоральные мелодии, приправленные толикой ближневосточных пряностей. Что именно руководило Бобовским при всем том — не вполне понятно: то ли чудаковатый пыл одиночки, пытавшегося открыть подданным «Великого турка» величие истинного христианства, то ли, наоборот, глобальная политическая повестка дня и желание поддержать своих европейских единоверцев (бывших или даже настоящих: своим многочисленным западным корреспондентам он иногда давал понять, что мусульманин он только по наружности). Католическая пропаганда, глядя на подобные примеры тесного общения между мусульманским и протестантским мирами, в гневе изобрела для них даже специальный термин — «кальвино-туркизм» (именно с той подоплекой, что реформаты, мол, готовы и потуречиться, только бы не папская тиара). Но сейчас церковно-политические итоги деятельности того же Али Уфки, однако, не очевидны, а очевидно совершенно другое — умение наводить мосты между двумя культурными традициями, которые, казалось, разделяли световые годы. И показать, что супостат — он, конечно, «Иной», но притом объект не только для агрессии (или продувных дипломатических махинаций), но и для любопытства. Сначала несколько пугливого, а потом и дружелюбного. Достаточно вспомнить для примера, что одним из знакомцев Али Уфки был Антуан Галлан, автор первого французского (и вообще европейского) перевода сказок 1001 ночи — начинания, с которого началась вся «тюркери» XVIII века. Нам часто кажется, что Реформация — это какое-то если не европейское, то во всяком случае западное свершение. Но выходит, что и зачарованность восточной экзотикой, щедро питавшая европейское искусство несколько столетий, тоже в некотором роде плод Реформации. Последний раз редактировалось Chugunka; 21.10.2019 в 10:56. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

https://www.kommersant.ru/doc/3282924

Почему одной из величайших книг за всю историю социологии нельзя слепо доверять Журнал "Коммерсантъ Weekend" №15 от 12.05.2017, стр. 32 Цитата:

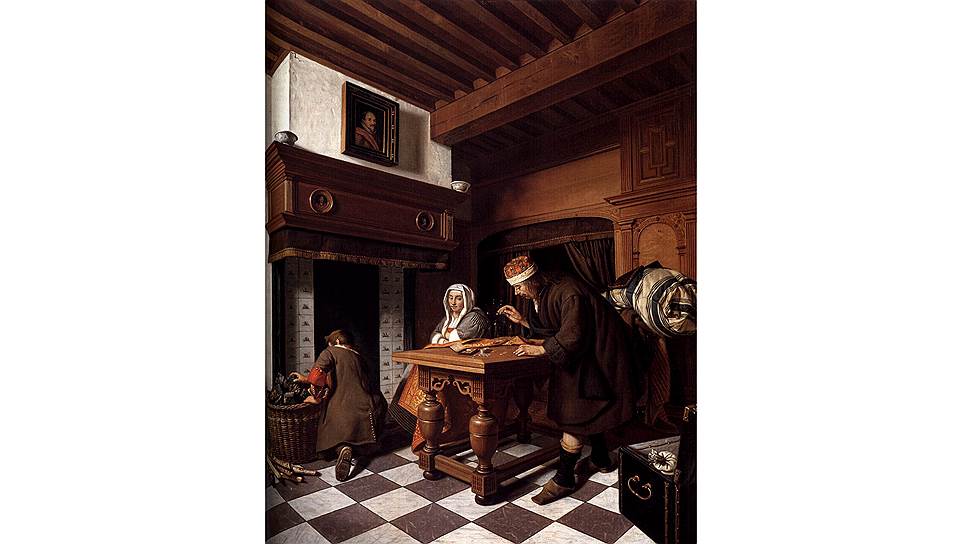

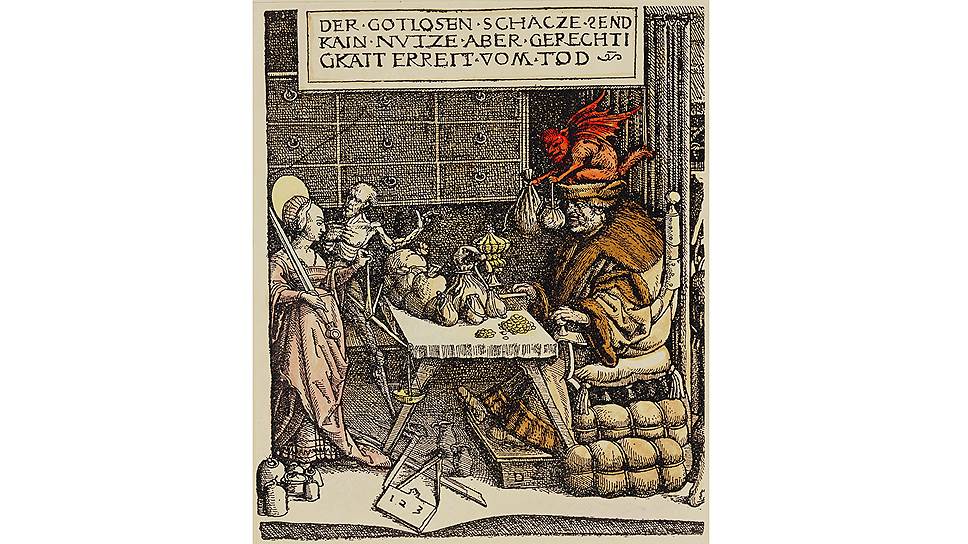

Сквозным сюжетом всего этого сам Вебер видел «великий историко-религиозный процесс расколдования мира» — как люди постепенно отказывались от пережитков первобытного магизма, сначала грубых, а потом и все более тонких, и как все более осознанно строили на опыте этого отказа свое общежитие. Тем забавнее тот флер, который у нас вокруг фигуры и учения Вебера материализовался в перестроечные годы и позднее, когда «Протестантская этика…» — спустя почти сто лет после выхода в свет — внезапно стала остроактуальной новинкой. Для многих это было расколдование не столько мира, сколько расхожих представлений о природе социально-экономического процесса: надо же, и религия, оказывается, сгодилась для хорошей жизни. И одновременно, если угодно, заколдовывание. Низкие истины товарно-денежных отношений казались возвышеннее и даже в чем-то таинственнее оттого, что речь о них пересыпалась загадочными богословскими терминами и цитатами то из Библии, то из отцов Реформации. Но, в общем, и не только в наших краях Вебер так и остался по преимуществу автором «Протестантской этики и духа капитализма». А сама его книга — кладезем удобных тезисов для светской беседы (либо публицистического бла-бла-бла невысокого полета) о природе западного общества, социальной роли религии и сравнительных достоинствах разных христианских исповеданий. Ведь как все просто: у католиков магических пережитков было больше, чем у рациональных протестантов (кальвинистов прежде всего), вдобавок у них была исповедь, позволявшая и в денежных делах тоже грешить и каяться (а кальвинисты, лишенные такого удовольствия, на честность были обречены). А Фома Аквинский учил-де, что честен лишь тот труд, который позволяет прокормиться, но не более. А Кальвин-де учил, что преуспеяние в земных делах — знак того, что Творец все-таки предопределил тебя к вечному спасению, и потому с достатком надлежит смириться. Потому-то в протестантских странах явился и процвел капитализм, а остальные со своей отсталостью оказались в двоечниках.  Корнелис де Ман. «Взвешивающий золото», 1670 год На самом деле, конечно, нельзя упрощать так безбожно, хотя к этим упрощениям прибегают сплошь и рядом. Труд Вебера — великая книга не только потому, что это было новаторское по своему методу исследование, многое изменившее в том, как развивались в прошлом веке общественные науки. Вебер прекрасен и бескрайним арсеналом академического знания, и академическим же беспристрастием, которого он старается придерживаться хотя бы в интонации. «Протестантская этика…» — не акафист капитализму и уж тем более не памфлет о человечном протестантизме как победителе бесчеловечного католицизма. Он не идеализирует сами свои объекты изучения, о протестантах у него находятся слова вообще-то весьма нелестные: «Реформация означала не полное устранение господства церкви в повседневной жизни, а лишь замену прежней формы господства иной; причем замену господства необременительного, практически в те времена малоощутимого, подчас едва ли не чисто формального, в высшей степени тягостной и жесткой регламентацией всего поведения, глубоко проникающей во все сферы частной и общественной жизни». И он, безусловно, по сути прав, когда говорит: да, бережливость, деловитость и банальная жажда наживы существовали везде и всегда, но почему-то именно в новое время в некоторых европейских обществах они обернулись сменой хозяйственного уклада и экономических отношений.  Франс Халс. «Регентши приюта для престарелых», 1664 год Сложность в том, что «систематическое и рациональное стремление к законной прибыли в рамках своей профессии» (а именно так Вебер и определяет пресловутый «дух капитализма») не то чтобы из тех вещей, которые можно считать специалитетом кальвинистских общин. А Кальвин на самом деле ничего не говорил о том, что земное преуспеяние, мол, метка для призванных к небесной славе. Трудиться нужно, извлекать прибыль можно, но между призванием к трансцендентному подвигу и призванием как синонимом мирской профессии на самом деле куда большее расстояние, чем хотел показать намеренно смешивавший эти понятия Вебер. И все ж таки капитализм родился не в кальвиновой Женеве XVI века, а как минимум парой веков раньше, и повивальными бабками его были торговцы и банкиры Тосканы, Ломбардии и Фландрии. Фландрия же, сохранившая и после Реформации приверженность католицизму, уж точно была более явным (да еще как преуспевающим) воплощением «духа капитализма», чем кальвинистская Трансильвания или пресвитерианская Шотландия. Вебер об этом не говорит, глухо признавая только, что и вне Реформации могло возникнуть вполне капиталистическое сознание — но это потому, что предприниматели-католики были «внутренне свободны от власти традиции»: ход, признаем это, не совсем грациозный. Как и упование ученого на будущие успехи «сравнительной расовой неврологии».  Даниэль Хопфер. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти», конец XV — начало XVI века Фото: DIOMEDIA / Alamy Так же неохотно он признает, что и под властью Рима «некоторые моралисты… принимали начатки капиталистического ведения дел как данность». Хотя на самом деле речь идет об огромном, на несколько столетий и на десятки персоналий, интеллектуальном процессе. Который в XVI-XVII веках привел к расцвету никак не вписывающейся в условно средневековые нормы общественной и экономической мысли у испанских поздних схоластов (об одном из них, падре Хуане де Мариане, я уже вспоминал в связи с теорией цареубийства). Положим, наука о том, «как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет», просто не была до времени востребована в Испании, радостно добывавшей тоннами золото и серебро в своих южноамериканских колониях,— но христианская догматика здесь точно ни при чем. Как и в случае Голландии, где сама скудость земли заставляла хозяйствовать совсем иначе (и где даже в пору «золотого века» процент тайных или явных латинян среди богатеев оставался огромным). Все это говорится не к тому, что на самом деле апостольский престол был созидателем капитализма, а реформаторы — сплошь ретроградами и обскурантами. Нет, нет и нет. Но все же в том, как Вебер излагает свои почти добросовестно подобранные данные, через научную правду нет-нет да прорывается и неожиданная для социолога поэтичность, которая, как ей положено, с фактами в сложных отношениях. Посмотрите, допустим, как он в 1900-е говорит об Америке — той Америке, что вдохновила его на создание обсуждаемой книги: «Никому не ведомо, кто в будущем поселится в этой прежней обители аскезы: возникнут ли к концу этой грандиозной эволюции совершенно новые пророческие идеи, возродятся ли с небывалой мощью прежние представления и идеалы — или, если не произойдет ни того, ни другого, не наступит ли век механического окостенения, преисполненный судорожных попыток людей поверить в свою значимость». Насчет дефиниций «века механического окостенения» и самого «гайст дес капитализмус» можно спорить, но «судорожные попытки людей поверить в свою значимость» — развлечение по меньшей мере столь же старинное, что и протестантская этика. Последний раз редактировалось Chugunka; 24.10.2019 в 12:47. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

https://www.kommersant.ru/doc/3275855

Почему иезуиты смогли спасти католицизм, но прослыли монстрами Журнал "Коммерсантъ Weekend" №14 от 28.04.2017, стр. 22 Цитата:

Служивший обедню Пьер Фавр был из Савойи, остальные шестеро — из разных областей Испании. Франсиско Хавьер, Альфонсо Бобадилья, Диего Лаинес, Альфонсо Сальмерон, Симон Родригес и, наконец, их вождь — сознательно деклассировавшийся баскский дворянин дон Иниго де Лойола, назвавшийся Игнатием в честь священномученика Игнатия Богоносца, того самого, которого в детстве, по преданию, Иисус взял на руки со словами: «Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Казалось бы, ну мало ли тогда бывало подобных восторженных боголюбцев. Однако шесть лет спустя устав этого общества утвердил папа Павел III, назвавший их «полком Церкви воинствующей» и установивший численность нового ордена в 60 человек. В 1556 году в Игнатиевом «обществе Иисуса» было уже тысяча человек. В 1565-м — 3500. В 1626-м — 15 500. В 1710-м — 20 000. Душевный склад самого Лойолы, о котором очень много написано и который сам оставил собственное жизнеописание, остается в своем роде загадкой. Мы знаем, что изначально это был бравый кабальеро, бретер и дамский угодник. Что он обратился к ревностному благочестию во время болезни: хотелось читать, но рыцарских романов, до которых он был такой же охотник, как и Дон Кихот, под рукой не было, пришлось читать жития святых, и вот вам результат. Его портреты до странного напоминают парсуну нашего царя Федора Иоанновича, тихого юродивого на троне; сам modus vivendi времен своих духовных поисков Лойола тоже описывает с намеками на классическое юродство. И при всем том это явно был не просто «Божий человек», но менеджер редкой одаренности. В его автобиографии много видений и экстазов, бурная юность намекает на то, что темперамент его должен бы клониться к порывистости холерика. Но он и сам действовал с редкой основательностью, и сподвижникам привил эту железную четкость стратегического мышления. Ту четкость, помноженную на вдохновение, которой так не хватало в тот момент растерявшейся католической церкви.  «Святой Игнатий Лойола», XVIII век Фото: DIOMEDIA / Granger Дать соборный ответ на Лютерову смуту Рим готовился долго, чересчур долго, несколько десятилетий. Император Карл V, один из главных инициаторов созыва вселенского собора, надеялся, что собор даст старт реформе католицизма (что жить по-старому уже нельзя — это и в католическом лагере сознавали очень многие) и издаст какие-нибудь компромиссные эдикты, которые позволят утихомирить религиозную распрю. Но в итоге собор собрался в Триденте (Тренто) только в 1545 году, заседал с перерывами почти 20 лет, пережив нескольких пап, и вместо компромисса с протестантами избрал линию на обострение конфликта, на собственную реформу католицизма, на систематизацию римского учения и на мобилизацию церкви перед лицом новоявленной ереси. Намерения разумные, но не всегда реализуемые. Скажем, собор констатировал, что духовенство, увы, впрямь довольно невежественное en masse, нуждается в новой системе образования. Но для того чтобы осуществить это пожелание, у Римской церкви, от которой отпадали области за областями, недоставало и сил, и средств. Точнее, недоставало бы, если б не Лойола и его «полк Церкви воинствующей», ринувшийся в бой по всем фронтам. Начав с «Римского коллегиума», Collegium Romanum, иезуиты быстро стали строить сеть учебных заведений буквально по всему миру. К моменту смерти основателя ордена в 1556 году этих заведений было уже 74, а дальше уже можно было и сбиться со счета. Учебные планы и методика преподавания были куда прогрессивнее и разумнее, чем в морально устаревших университетах (к примеру, для закрепления навыков публичной речи и познаний в латыни иезуиты активно использовали любительский театр — и это при традиционно опасливом отношении церкви к лицедейству), так что отправить отпрыска учиться к иезуитам — это было респектабельно и даже модно. Так же рано «общество Иисуса» приступило к миссионерству: не считаясь ни с языковыми барьерами, ни с опасностями, иезуиты разъехались проповедовать по всему свету. И при этом брали свое не харизмой или запугиваниями, а тонкой методичностью и открытостью. Китайцев, например, они ухитрились убедить (не жертвуя ничем из догматики), что христианство — это такое конфуцианство, только особенно возвышенное. Это много значило для культурного и дипломатического обмена: первые переговоры России с тем же Китаем в XVII веке, например, шли через посредство иезуитов. Но и для науки тоже: благодаря им лингвистические, этнографические и естественнонаучные реляции стекались со всего мира в Европу непрерывным потоком. Наконец, и в самой Европе, и католической и протестантской, орден трудился не менее рьяно. В ход опять-таки шли все медиатехнологии: театр, искусство, музыка, яркая и парадоксальная риторика, броские слоганы, эффектные церемонии. Плюс наука, образование, индивидуальный подход к духовному руководству. Сто лет спустя после основания ордена ему было чем хвалиться. Католицизм отвоевал свои позиции в Польше и Венгрии, испанских Нидерландах и Франции. Чуть ли не каждый день приходили известия о новых сонмах душ, которые церковь приобрела за пределами Старого Света. Церковь собралась, успокоилась, перегруппировалась и была уверена, что в ее распоряжении есть элитный отряд, который в любой момент готов броситься на решение самой сложной задачи.  «Игнатий Лойола в церкви на Монмартре в день Успения Пресвятой Богородицы», XVII век Фото: DIOMEDIA / Granger Но именно могущество иезуитов оказало им дурную службу. Что в протестантских кругах быстро стала складываться «черная легенда» о зловещем воинстве Ватикана — это понятно, но и католические государи постепенно стали с подозрением смотреть на транснациональную корпорацию, у которой своя воля, свои интересы, свои правила. И которую заведомо невозможно контролировать. В 1660-м Паскаль обрушился в своих «Письмах к провинциалу» на иезуитский нравственный релятивизм: орденские авторитеты действительно учили, что дурное дело не всегда так уж однозначно дурно, если под него можно подвести доброе намерение. С тех пор от славы учителей лицемерия и цепных псов реакции иезуиты не могли отмыться столетиями. Во второй половине XVIII века на смену нехорошей репутации приходят прямые репрессии — государство за государством запрещают деятельность ордена, а потом и Ватикан его по всей форме упраздняет (и парадоксальным образом только в екатерининской России гонимые отцы находят приют). Ненадолго, правда,— до падения Наполеона. В век индустриальной революции говорить о всевластии религиозного ордена, казалось бы, странно, но именно в XIX столетии ужас перед иезуитами приобретает гомерические масштабы. Можно вспомнить хотя бы «Агасфера» Эжена Сю, но конспирологические фантазии пошиба «Протоколов Сионских мудрецов» циркулировали отнюдь не только в художественной литературе. На иезуитов сваливали войны и громкие убийства, антиправительственные выступления и правительственную реакцию. И так до начала ХХ века: ходила, например, версия, что это иезуиты развязали Первую мировую, а перед этим утопили неугодную им финансовую элиту на «Титанике». Но среди тех вещей, которые ордену привил Лойола, совершенно точно были немалый запас прочности и умение ждать. И они дождались. Ни в 1914-м, ни тем более в 1534-м в это никто бы не поверил, но в 2013 году иезуит впервые в истории сел на престол св. Петра. Последний раз редактировалось Chugunka; 26.10.2019 в 10:20. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

https://www.kommersant.ru/doc/3269168

Почему безжалостное учение понравилось добрым буржуа Журнал "Коммерсантъ Weekend" №13 от 21.04.2017, стр. 40 Цитата:

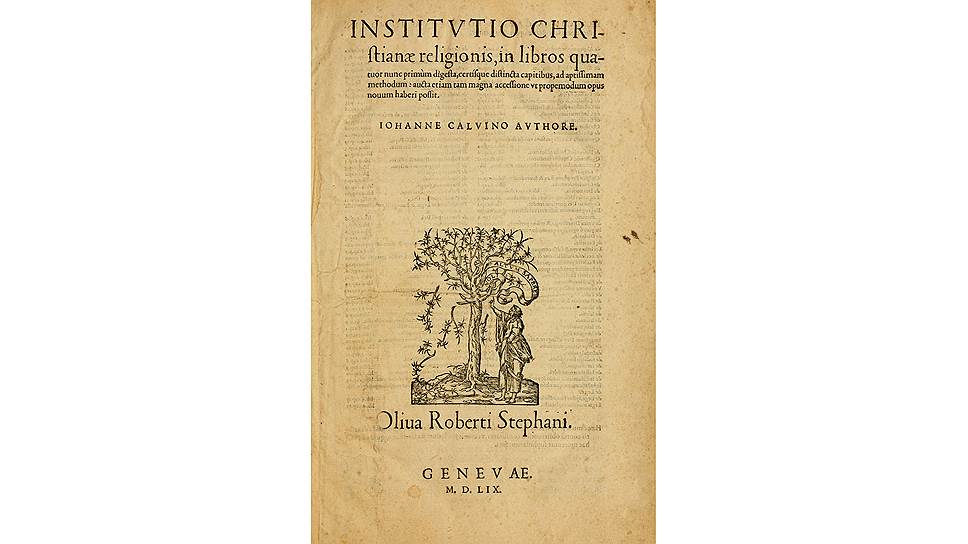

А вот двумя столетиями раньше Вольтеру и особенно Казанове в Женеве бы не поздоровилось. Нужно еще поискать антиутопию, которая выглядела бы менее приветливо, чем этот «Новый Иерусалим» во времена почти двадцатипятилетнего (1541-1564) правления Жана Кальвина. Под запретом музыка и танцы, паштеты и дичь, живопись и скульптура, свадебные застолья и похороны, отмеченные хоть чем-то, кроме безразличного закапывания гроба в землю. Одежда и прически строго регламентированы, любое отклонение от уравнивающих всех скупых стандартов карается штрафом, а то и тюрьмой. Шутка — подозрительна, шумный смех — неуместен, божба — оскорбительна, а брань уж тем более. Нельзя называть детей иначе, чем библейскими именами (Луи, Женевьевы, Николя, Гийомы, Анри — прощайте). Нельзя праздновать Масленицу, Пасху и Рождество. Нельзя проводить воскресенье иначе, чем в благочестивом недеянии. Нельзя пропускать проповедь без чрезвычайно уважительной причины; если заболел — зови приходского пастора на дом. Собственно, и церковь менять нельзя: куда приписан, туда и ходи. В католической Европе XVI-XVIII веков для мирян хождение к обедне — целый сгусток социально-эстетических трансакций (не всегда высокодуховных, признаем это), куда помимо посильного участия в богослужении входят впечатления от оформления храма, от органных раскатов, от музыки, от размеренных жестов священников и от кадильных ароматов. Но церкви реформатской Женевы развлекать публику не стремились вот совсем. Все голо, все просто. Воспоминание Тайной вечери, сурово-деловитое, как партсобрание. Сданы в утиль и образа, и органы. И даже колокола — действительно, зачем в городе с такой образцовой дисциплиной нужны какие-то устройства для того, чтобы созывать горожан на богослужение? И так придут.  «Казнь Мигеля Сервета», XIX век Фото: DIOMEDIA / Granger Тем более что выбора у них, собственно, и не было. В Женеве под присмотром и светских, и духовных властей действовала хорошо отлаженная система надзора и сыска. С рутинными рейдами по домам — а ну как некий гражданин прячет под подушкой запрещенную литературу, католические четки-«розарий» или ломоть пирога с олениной? С системой учета — кто пропустил очередную проповедь, кто дерзко стирал портки в воскресенье. И валом доносов: грузчик невольно ругнулся, взваливая на спину тяжелый куль,— и все, каталажка, если не хуже. Потому что система правосудия и наказаний в Женеве так и осталась старой, средневековой; помноженная на кальвинов ригоризм, она превратилась в террор — с пытками, показательными процессами против ведьм, распространителей чумы, еретиков, политических противников, с многочисленными казнями. В том числе огненными: католическая инквизиция не изобрела сожжение еретиков на костре, это старая, еще позднеримская норма, которую Кальвин почел за нужное сохранить. Dura lex, sed lex. Пока дело ограничивалось внутригородскими расправами, все это вызывало мало протестов извне. Но когда на женевский костер отправился Мигель Сервет, врач и анатом с европейской славой, отрицавший существование Троицы, умеренно настроенные адепты женевского «князя реформаторов» по всей Европе все-таки возроптали втихомолку: не пристало ли нам все-таки трактовать свободу совести хоть немножко шире?.. не стоило ли вести себя иначе, чем повел бы себя с Серветом трибунал папистов?.. Как бы то ни было, оппозицию внутри города Кальвин сокрушил. До самой смерти он возглавлял Женеву — безжалостный, не знающий, как и его Бог, уступок и снисхождения, хрупкий и болезненный, но наделенный адамантовой волей. И абсолютной, космической уверенностью в собственном авторитете: со своего скромного креслица в женевском соборе Св. Петра он правил своими верными так же властно, как и тот, кто сидел на кафедре Св. Петра в Риме. Предопределение Божие неумолимо, учил он. Одни родились на свет ради вечной жизни, другие — только ради вечной погибели. Не за всех пострадал и умер Христос, а только ради избранных, которым после безрадостной целожизненной борьбы доведется частично преодолеть порчу своей падшей природы. Впрочем, и от века осужденные все равно обязаны жить в самом суровом благочестии — хотя и это ни на йоту не изменит их участь. Что, помимо его воли, так привлекало в нем? Почему за ним шли люди, в большинстве своем не жаловавшиеся на деспотизм? Почему его учение с энтузиазмом принимали города, области и королевства?  «Наставление в христианской вере», 1559 год Отчасти — порыв праведного и отчаянного противостояния миру, сознание причастности к великой борьбе избранных и проклятых. То, что такое в принципе действует, современная хроника происшествий, увы, свидетельствует куда как уверенно. Как писал Жюль Мишле: «Предопределение Кальвина сделалось машиной для фабрикации мучеников... Если где-нибудь в Европе требовалась кровь и мучения, если нужен был человек для сожжения или колесования, этот человек стоял уже наготове в Женеве — он поднимался и шел на смерть, прославляя Бога и распевая псалмы». Отчасти — проповедь бытовой умеренности, самодисциплины, «мирской аскезы». Да, все люди изначально рождаются неравными. Но это умеряется тем, что вести-то себя все должны одинаково, совершенно одинаково. Всяк делай то, к чему призван, не трудящийся да не ест. Роскошь проклята, но финансовое преуспеяние хоть в сапожном деле, хоть в книготорговле, хоть в банковских операциях — благословение Вседержителя, умножавшего некогда стада Авраама, Исаака и Иакова. Только капитал нельзя ни запирать в сундуках, ни бездумно тратить: в дело, в дело его. Ну или в благотворительность. В отличие от Лютера, Кальвин без восторга относился к монархии, республику (хотя и аристократическую) он считал более совершенной формой правления и подкреплял это ссылками не только на Аристотеля, но и на Ветхий Завет (1 Цар. 8). Люди должны самоорганизовываться, люди должны иметь право голоса (формально и его Женева была демократией почище Афин), люди должны помогать друг другу — и нищеты в кальвинистских обществах в самом деле стало бесконечно меньше. Традиционную структуру средневекового общества все это окончательно разрушило, дав и некоторые начертания для новых социальных форм. Но занятно, что при всем том в глубине своей кальвинизм, как верно подметил однажды Макс Вебер,— он ведь совершенно не про социальность. Принято считать, что человек Нового времени с определенного момента мучительно ощущал заново открывшееся ему вселенское одиночество и крушение всех привычных мировоззренческих структур. Принято также видеть отражение этого самого ощущения в основном в искусстве, в разнообразных «кризисах гуманизма» — Марло и Шекспир, Микеланджело и маньеризм. Но и здесь, в изначальной реформатской психологии, ведь то же самое — и с какой силой явленное. Нет никого — ни духовника с его советами и требами на все случаи жизни, ни римского папы с его таинственной «сокровищницей сверхдолжных заслуг», ни добрых святых, помогающих кто от зубной боли, кто от грыжи. И даже сам Бог насчет тебя, собственно, все и так решил мириады тысячелетий назад — и ничего тут уже не изменишь. Ты один. Как хочешь, как можешь, так и справляйся. Последний раз редактировалось Chugunka; 28.10.2019 в 10:04. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

https://www.kommersant.ru/doc/3262566

Почему объединение Германии поменяло наше представление о католиках и протестантах Журнал "Коммерсантъ Weekend" №12 от 14.04.2017, стр. 34 Цитата:

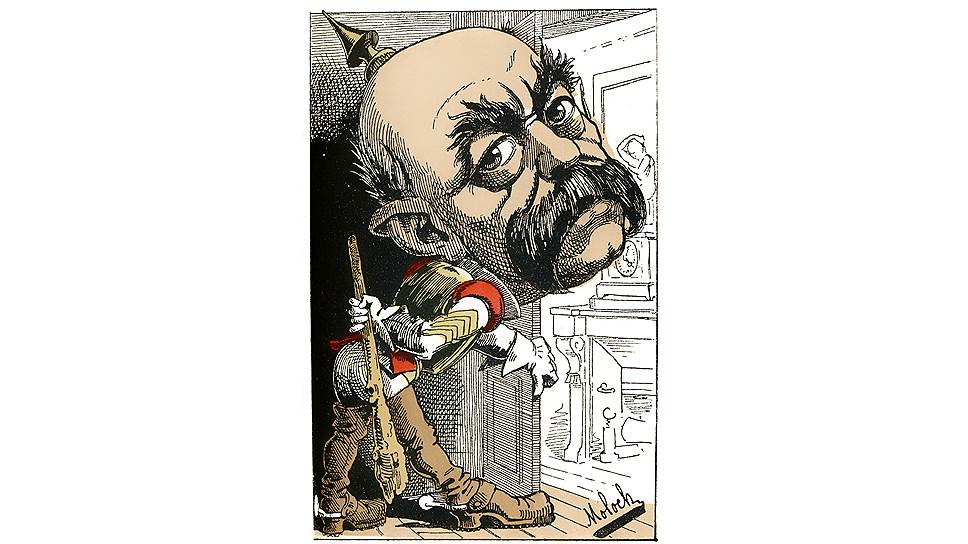

На юге — там лень, коровы на жирной неуставной зелени горных пастбищ, вульгарные кожаные штанишки, дурацкая расхлябанность, непрактичные замки с монастырями, папистская мания все бросить и всей деревней справлять какое-нибудь там Благовещение или Успение. А еще дальше, за альпийскими горами, ultra montes,— там-то гнездится самая погибель нашему орднунгу. Нет, конечно, Германия — не единственная страна, которая даже и до сих пор мыкается с этой разницей в самосознании севера и юга. Но, пожалуй, больше нигде в Европе эта разница не была так отчетливо окрашена еще и в конфессиональные тона. Пруссия, regnum Borussiae,— ее бы и не было без Реформации. В 1525-м Альбрехт Бранденбург-Ансбахский, великий магистр Тевтонского ордена, сложил с себя сан, отрекся от римской веры и объявил орденскую территорию собственным наследственным герцогством — и так возникло первое протестантское государство на свете. Без малого век спустя, после смерти его бездетного сына, Пруссия перешла старшей ветви Гогенцоллернов, правившей в Бранденбурге. А в 1701 году стала королевством, а при Фридрихе Великом показала зубы всей Европе и вырвалась в большие державы. Чем не карьера? Но так она и дальше шла, аннексия за аннексией. С перерывом на Наполеона, планировавшего ее раздавить, но не раздавившего — и пожалевшего об этом у Ватерлоо при виде прусского корпуса Блюхера, но было уже поздно. В 1871 году вековая борьба за верховенство в Германии между двумя державами, католической (Австрия) и протестантской (Пруссия), завершилась. «Великогерманский» проект, согласно которому над Германией, как в «первом рейхе», воцарились бы Габсбурги, похоронили окончательно. Корону новой империи заполучил Берлин.  Карикатура на Отто фон Бисмарка в Le Trombinoscope, 1882 год Фото: DIOMEDIA / imagebroker То, что главный устроитель этого, канцлер Бисмарк, лютой ненавистью ненавидел все русское — это мы знаем, это нам бродящие по интернету фейковые цитаты давно разъяснили. Интереснее, что к своим немецкоязычным соседям он на самом деле относился совсем не ахти, и тут уж на каждую цитату можно найти архивную справочку. Вот о Баварии, например: «баварец — нечто среднее между австрийцем и человеком». И дело не только в том, что они были в геополитическом смысле супостаты. Первое десятилетие Бисмарка на посту канцлера единой Германии — время гонений на католицизм, по меркам второй половины XIX века просто невиданных. Номинально боролись против клерикализма вообще, фактически немецкие католики расплачивались за «ультрамонтанство», за запоздалые претензии «загорного» Ватикана. В 1870-м папа Пий IX — несмотря на взлет антиклерикальных настроений по всей Европе, предупреждения со стороны даже и вполне католических государств и оппозицию внутри духовенства — провозгласил на Первом Ватиканском соборе догмат о папской непогрешимости. Общественное мнение возмутилось; работу собора прервали войска новорожденного Итальянского королевства, покончившие с папским государством, упрямый понтифик отверг все предложенные ему компромиссы и гордо заперся в Ватикане, рассылая оттуда анафемы. Берлин ответил сначала запретом на политические высказывания в проповедях, полным отстранением духовенства от школьного образования, потом изгнанием из империи иезуитов и еще ряда орденов, занимавшихся вполне невинными вещами вроде содержания больниц, потом введением обязательного гражданского брака и передачей государству же ведения актов гражданского состояния. Как будто бы обычные либеральные меры, да и называлась эта кампания Kulturkampf, «борьба за культуру». Но борьба выходила, во-первых, совершенно нелиберальной по средствам, а во-вторых — односторонней. Лютеранские и реформатские организации и так-то без всякой борьбы давно были под пятой у государства, но католическое духовенство вздумало сопротивляться. В результате треть монастырей была закрыта, четверть приходов осталась без клира, половина епископов и сотни рядовых священников оказались за решеткой или в изгнании, а дипломатические отношения с Ватиканом, разумеется, были надолго разорваны.  Эрнст Хенселер. «Отто фон Бисмарк в Рейхстаге, 6 февраля 1888 года» Позднее, в 1892 году, отечественный историк Николай Кареев, обозревая современное ему положение дел в изучении истории протестантизма, уверенно писал: «Главная заслуга исторического выяснения всей эпохи <Реформации> принадлежит <…> писателям протестантским или сочувствующим протестантизму, как известной форме религиозного сознания». К этому он, однако, прибавлял не без удивления: «Любопытно только, что тяжба между двумя лагерями перенесена теперь на новую почву: прежде спор шел о том, на чьей стороне религиозная истина, тогда как теперь противники стараются доказать, одни — что Реформация содействовала общему культурно-социальному прогрессу, другие — что она его затормозила, т. е. отыскивается некоторый неконфессиональный исторический критерий для решения вопроса о значении Реформации». Немецкая наука и общественная мысль и до 1870-х развивали идеи насчет культурно-социального прогресса — такое видение Реформации, например, прекрасно встроилось в марксизм. И конечно, прямым текстом альтернативные воззрения никто не запрещал. Но Бисмарк с его культуркампфом в этом смысле олицетворял совершенно определенный социальный заказ. Да и те вопросы в регуляции исторической науки, которые от государства зависели (распределение университетских кафедр, к примеру), подозрительно часто решались в пользу все того же лагеря. В результате научному и околонаучному мейнстриму ХХ века так и достался готовый набор простых постулатов: старая Священная Римская империя — бессмысленное и никчемное учреждение, новая Германская империя — учреждение в общем и целом прогрессивное; если католицизм, так обязательно «феодально-католическая реакция» (в отечественной науке, например, это и прежде 1917-го ходячее выражение), если Реформация — то «выражение чаяний передовых слоев общества». Есть черное, а есть белое, никаких полутонов. Исследователи публицистики и общественного мнения показывают, что вдобавок в бисмарковской Германии антикатолический ресентимент возродил старые пропагандистские штампы, которых в таком количестве не водилось, наверно, с XVI столетия. Вера тех, на юге,— сплошные извращения, истеричные бабские предрассудки, заблуждения темного мужичья, иезуитское коварство. Ну а наша вера — совершенство человеческого духа, моральная стойкость, мудрое соответствие передовым государственным и общественным идеалам. А также мужественное порождение исконной германской народности: в представлениях культуркампфа о «культурно-социальном прогрессе» был и такой компонент, который, к несчастью, очень пригодился чуть позже — в 1930-е. Последний раз редактировалось Chugunka; 02.11.2019 в 09:33. |

|

#7

|

||||

|

||||

|

https://www.kommersant.ru/doc/3256113

Почему автор «Немецкого реквиема» примирил агностицизм и лютеранскую традицию Журнал "Коммерсантъ Weekend" №11 от 07.04.2017, стр. 38 Цитата:

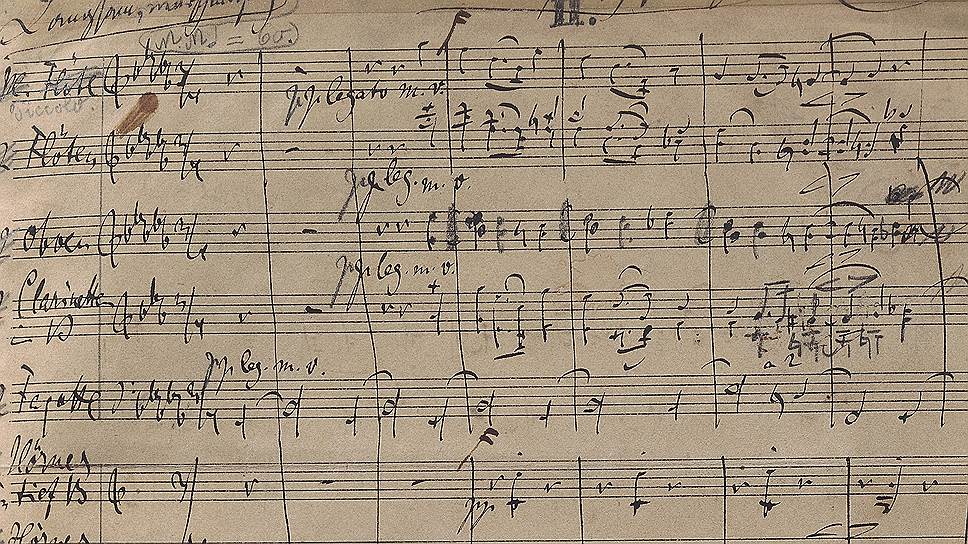

Трудно найти биографию Брамса, где не цитируется этот рассказ. Те биографии, что посерьезнее, однако, уточняют, что с мировоззрением композитора не все было так уж до предела однозначно, как представлялось Дворжаку. Что воспитанный в благочестивой лютеранской семье Брамс до самой смерти хранил немецкую Библию, подаренную ему (если так можно сказать, имея в виду, что одариваемый — младенец) на крещение и за последовавшие годы густо испещренную подчеркиваниями и пометками. Что на библейские и богослужебные тексты он написал порядочное количество мотетов для хора, и вряд ли из одного только желания попрактиковаться таким образом в хоровом письме. Что, наконец, его самая масштабная вещь — произведение духовное: если бы Брамс подразумевал иное, так озаглавил бы этот опус «Семь траурных концертштюков» или как-то в этом роде. Но в том и дело, что назвал он его «Немецким реквиемом». В 1860-е годы заголовок «месса» или там «Te Deum», конечно, уже не подразумевал, что автор предназначает это произведение для исполнения в храме и за богослужением. Но связь таких формальных жанров со старой музыкальной традицией, в которой были вполне однозначные литургические обертоны, все еще воспринималась как живой факт. И даже свидетели первых исполнений того же «Немецкого реквиема», кстати, делились смутным ощущением, что в церкви эта музыка звучала бы уместнее, нежели в концертном зале. Что само по себе с культурологической точки зрения страшно занятно. Привычный нам филармонический концертный зал — вообще порождение зрелого XIX века, причем по преимуществу именно германского XIX века с его взлетом оркестровой традиции и культуры разнообразных Musikverein'ов. Но оттуда же и восприятие концертного зала как без пяти минут сакрального пространства, как «светской церкви», где вместо иконостаса орган.  Рукопись «Немецкого реквиема», 1883-1897 годы Фото: DeAgostini/Getty Images В 1880-е, когда «Немецкий реквием» все еще продолжал завоевывать именно что концертные сцены мира, Константин Леонтьев разразился знаменитыми филиппиками в адрес современного ему состояния христианской культуры. «Диоклетианы и даже Борджиа были гораздо менее вредны для христианства, чем многие очень скромные и честные бюргеры нашего времени» — без обиняков утверждал он. А все потому, что пресловутые бюргеры создали себе «розовое христианство», произвольно выбирая из всей церковной традиции только то, что служит понятиям «европейского утилитарного прогресса». Говорилось это с прицелом на «наших новых писателей», Достоевского и Толстого, но, в принципе, Леонтьев с его гротескным синтезом афонского православия и ницшеанства, как это ни странно, вполне вписывается в большую культурную историю общеевропейского романтизма. Как и «Реквием» Брамса. Просто на немецком материале (особенно более раннем, начала столетия) конфессиональная окраска мировоззренческих и чисто художественных, казалось бы, поисков особенно заметна. Кто-то из немцев видел в опыте Реформации, обогащенном просвещенческим пафосом XVIII века, единственно возможный залог разумного развития — индивидуального, общественного и культурного. Стоит прибавить — залог уникально германский: при всемирных успехах протестантизма в Германии предпочитали видеть в Реформации прежде всего событие национальной истории, немецким духом взлелеянное. Кто-то, напротив, от этого опыта в гневе отворачивался: слишком буднично, слишком казенно. Вздохи мировой души, туманный Абсолют, смятенная тоска по идеалу — все это звало скорее к старинной латинствующей мистике, чем к посюстороннему протестантскому рацио. А так чаровавшее романтиков Средневековье было Средневековьем не только замков и трубадуров, но и соборов (и неслучайно, скажем, Шлегель в конце концов демонстративно перешел в католичество). «Немецкий реквием» оказался на перекрестье этих тенденций, которые, оказывается, все еще оставались актуальны во времена Брамса. Удивительно, но, если взглянуть на карту первых исполнений «Реквиема», мы обнаружим, что успех брамсовскому опусу доставался в городах традиционно протестантских. А в католических Вене или Мюнхене публика и критика поначалу просто недоумевала. Как, вот эта чувствительная лирика, щедро приправленная фугами,— это реквием? А где же Dies irae, где ужас последнего Суда, где предельная мука, где эсхатология? Брамс действительно ни на какие бы то ни было богослужебные формуляры не ориентировался — просто выбрал ряд подходящих текстов из лютерова перевода Библии, старательно избегая доктринальных вопросов. Многие годы штудируя Баха, уж в этом случае он не мог обойтись без аллюзий на барочную церковную музыку. Все это рецензенты, в зависимости от собственных убеждений, то ругали, то хвалили; и даже вынесенная в название «немецкость» стала предметом споров. Реквием создавался ровно в то время, когда шла борьба за объединение Германии; «Deutsches Requiem» — это можно было прочитать и как «реквием для всей немецкой нации», «общегерманский реквием», в чем чудилась какая-то претензия на нормативность. Вагнер, претендовавший на статус единственного пророка германского духа, потому так и гневался на брамсов «Реквием». И еще потому, что благостность произведения Брамса, казалось Вагнеру, отдавала тем самым духовным бюргерством, которое страшнее Диоклетианов и Борджиа. Да, можно расслышать в «Немецком реквиеме» и примирительный отказ от экзистенциального страха (потому что зачем этот страх «утилитарному прогрессу»?). И вежливый художественный жест агностика, который мысли о конце земного бытия, так и быть, облекает в религиозную форму, прибегая к заемным словам о вечном блаженстве и потустороннем утешении. Когда в Страстную пятницу 1868 года «Немецкий реквием» впервые исполнялся в Бремене, дирижер Карл Рейнталер даже дополнил музыку Брамса Бахом и Генделем. Ария из генделевского «Мессии» «Я знаю, что Искупитель мой жив», как представлялось Рейнталеру, придавала слишком размытому посылу «Немецкого реквиема» более явное христианское звучание. Но можно и заметить, что Брамс апеллирует не только к подчеркнуто протестантской музыкальной генеалогии «Лютер — хоралы — Шютц — Бах», но и к церковной музыке католиков Моцарта и Бетховена. Что образность, музыкальная и текстовая, в «Реквиеме» на самом деле слишком многозначна, и звучащие в шестой части слова «не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем» совершенно не обязательно воспринимать как бессмысленную фигуру речи. Казалось бы, что может быть более объективным жанром, чем монументальное и многочастное духовное произведение, да еще на заупокойную тематику? Чай, не вокализ и не романс. Но у Брамса на этом материале получилось все равно глубоко субъективное высказывание, прямо рассчитанное на совершенно разные толкования и разные формы сопереживания. Как ни странно, сама укромность, приватность и нелинейность этого высказывания именно «Немецкий реквием» сделали вещью по духу гораздо более близкой Реформации, чем даже почтенные Бах и Шютц. Последний раз редактировалось Chugunka; 03.11.2019 в 12:40. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

| Опции темы | |

| Опции просмотра | |

|

|