|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

https://w.histrf.ru/articles/article...lieksandrovich

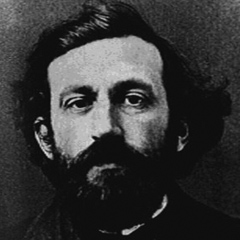

МЕЙЕР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский религиозный мыслитель, публицист. В 1894 году поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета (Одесса), в 1895 году был арестован за участие в деятельности мар*кси*ст*ских кружков; до 1902 года в ссыл*ке в Архангель*ской области, затем в Одессе, Баку, где вновь аре*стован и вы*слан в Среднюю Азию; со*труд*ни*чал в газете «Русский Туркестан». В ссылке переводил ра*бо*ты Э. Ма*ха, Ф. Йод*ля, П. Бар*та, Р. Штамм*ле*ра и др. С конца 1906 года в Санкт-Петербурге, сблизил*ся с кру*гом пи*са*те*лей и фи*ло*со*фов, объ*единившихся вокруг журнала «Вопросы жизни», ак*тивно уча*ст*во*вал в дея*тель*но*сти Санкт-Пе*тербургского религиозно-философского общества. В 1908-1928 годах преподавал на Высших курсах Лесгафта (с 1919 года Государственный институт физического образования имени П. Ф. Лесгафта). С 1909 года работал в Публичной библиотеке, с 1914 года заведовал отделением «Россика». Участник Всероссийского поместного со*бо*ра РПЦ (август 1917 года). Один из уч*ре*ди*те*лей Воль*ной фи*лософской ас*со*циа*ции (Воль*фи*лы). Осе*нью 1917 года вме*сте с Г. П. Фе*до*то*вым ор*га*ни*зо*вал до*маш*ний фи*лософский кру*жок («втор*ни*ки», со*би*ра*лись на квар*ти*ре у К. А. По*лов*це*вой; в даль*ней*шем так*же ре*лигиозно-фи*лософские «вос*кре*се*нья»), в ко*то*рый вхо*ди*ли (в раз*ные го*ды) С. А. Ас*коль*дов, А. В. Кар*та*шёв, Л. В. Пум*пян*ский, М. М. Бах*тин, Н. П. Ан*ци*фе*ров, М. В. Юди*на и др. В декабре 1928 года по об*ви*не*нию в соз*да*нии «контр*ре*во*лю*ци*он*ной ор*га*ни*за*ции» «Вос*кре*се*ние» аре*сто*ван, вес*ной 1929 года при*го*во*рён к рас*стре*лу, за*ме*нён*но*му за*тем 10 го*да*ми за*клю*че*ния на Со*лов*ках, а за*тем в Бел*балт*ла*ге. Ос*во*бо*ж*дён «по за*чё*там» в 1935 году, жил в Дмит*ро*ве, с 1937 года в Ка*ля*зи*не, где за*ни*мал*ся пе*ре*водческой дея*тель*но*стью. Пе*ре*жи*ва*ние ка*та*ст*ро*фы, кри*зи*са но*во*ев*ро*пей*ской гу*ма*ни*стической куль*ту*ры об*ра*зу*ет ис*ход*ное на*ча*ло раз*ви*вае*мой Мейером жиз*не*строи*тель*ной «фи*ло*со*фии спа*се*ния» («Три ис*то*ка. Мыс*ли про се*бя», 1937 год) как вос*ста*нов*ле*ния свя*зи ме*ж*ду лич*но*стью (Я) и Аб*со*лю*том (вер*хов*ным Я, Бо*гом). Эта связь по*ни*ма*ет*ся как диа*лог, как по*сле*до*вательная цепь «зо*вов и от*кли*ков» (диа*ло*гический пер*со*на*лизм, со*звуч*ный иде*ям М. Бу*бе*ра и М. М. Бах*ти*на), яв*лен*ная как не уме*щаю*щая*ся в рам*ках ло*ги*ко-дис*кур*сив*но*го мыш*ле*ния тай*на, ко*то*рая мо*жет быть пред*став*ле*на лишь в сим*во*лической фор*ме ми*фа (в сво*ей кон*цеп*ции сим*во*ла, ми*фа и мис*те*ри*аль*но*го на*ча*ла Мейера во мно*гом пе*ре*кли*ка*ет*ся с Вяч. И. Ива*но*вым). В «За*мет*ках о смыс*ле мис*те*рии (жерт*ва)» (1932-1933 годы) Мейер счи*та*ет, что имен*но жерт*ва при*бли*жа*ет че*ло*ве*ка к встре*че с Аб*со*лют*ным, к ра*до*сти бес*ко*неч*но*го са*мо*соз*на*ния. Эта встре*ча реа*ли*зу*ет*ся в религиозном опы*те «еди*но*мно*же*ст*вен*ной об*щи*ны» как кон*крет*ном но*си*те*ле зна*ния, по*лу*чен*но*го в Бо*же*ст*вен*ном От*кро*ве*нии [«Revelatia (Об От*кро*ве*нии)»]. Сочинения: Ре*ли*гия и куль*ту*ра. СПб., 1909; Фи*ло*соф*ские со*чи*не*ния. Па*риж, 1982; Религиозный смысл мессианизма // Вопросы философии. 1992. № 7. © Большая Российская Энциклопедия (БРЭ) Литература Лихачев Д.С. Об А. А. Меере // Вопросы философии. 1992. № 7 Исупов К.Г. Слово как поступок (о философском учении А. А. Мейера) // Там же Последний раз редактировалось Chugunka; 06.08.2021 в 12:09. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/meyeraa.php

Мейер Александр Александрович [10(22) октября 1875, Одесса – 19 июля 1939, Ленинград] – русский философ и историк культуры. Поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета, но был в 1895 арестован и за организацию рабочих кружков сослан в Среднюю Азию. Сотрудничал в газете «Русский Туркестан». Вернувшись из ссылки, участвовал в деятельности С.-Петербургского Философского общества. Переводчик работ Э.Маха, Ф.Йодля, П.Барта, Р.Штаммлера и др. Читал лекции по истории философии и религии в Обществе народных университетов. Участник Всероссийского Церковного Поместного Собора (август 1917). После революции профессор Высших научных курсов П.Ф.Лесгафта (1918–28). Осенью 1917 организует кружок петербургской интеллигенции «Воскресение». В этот кружок входили (в разные годы) Г.П.Федотов, А.С.Аскольдов-Алексеев, А.В.Карташев, Л.Пумпянский, M.M.Бахтин, Н.П.Анциферов и др. Это была, как вспоминает Д.С.Лихачев, «одна из наиболее значительных философских и религиозных организаций в Петербурге» («Об Александре Александровиче Мейере». – «ВФ», 1992, № 7, с. 92). В декабре 1928 за участие в деятельности «Воскресения» был арестован, а весной 1929 приговорен к расстрелу, который потом заменили десятью годами заключения на Соловках, а затем в Бел-балтлаге. После освобождения живет в Калягине, где занимается переводческой деятельностью и философией. Мейер строит вариант диалогического персонализма, созвучный идеям М.Бубера и М.Бахтина и ориентированный на реальное действие. Именно этим объясняется значительность организационной деятельности в жизни Мейера. Идею личности он пытается обрести в новом религиозном сознании, которое определяло умонастроение его кружка. По мнению Мейера, идея может получить свое существование лишь в диалоге и благодаря ему. «Верховное Я» своей любовью рождает в нас личность, когда мы ему открыты. Поэтому возможен подлинный диалог между людьми. Создание подлинного диалога – главная цель «Воскресения». Философия, развитая Мейером, является попыткой создания практической нравственной философии, основанной на ряде христианских идей: личности, диалога, тайны. Встреча человека и Бога осуществляется благодаря жертве, символу и мифу, объединяемых в теоретической материи и в опыте «единомножественности» общины. Ф.И. Гиренок, И.А. Дмитриева Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т философии РАН. Научно-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. М., Мысль, 2010, т. II, Е – М, с. 520. Мейер Александр Александрович (10(22).09.1875, Одесса -19.07.1939, Ленинград) - религиозный философ, переводчик, публицист. Учился на историко-филологическом факультете Новороссийского университета в Одессе. Несколько раз арестовывался за участие в революционных кружках. С 1906 года - в Петербурге, читал лекции, участвовал в собраниях Религиозно-философского общества (1914-1915). В ранних публикациях проявил близость к «мистическому анархизму» («Бакунин и Маркс»; «Прошлое и настоящее анархизма», «О смысле революции», 1907). В книге «Религия и культура» (1909) Мейер раскрыл «богостроительские» тенденции своего века и указал на опасность ложного самоутверждения «я» в культурном творчестве. Поработив природу, оно овладевает сферой культуры, что обрекает его, прельщенного властью, на одиночество. Так вырисовывается характерный для Мейера образ Одинокого и Властного. Этот «становящийся бог» культуры, утративший связь с общей жизнью и высшими ценностями бытия, обречен на небытие. Спасти его можно, освободив от присвоенных им атрибутов ложной божественности, что означает не отрицание культуры, но преодоление ее во имя ценностей, лежащих вне культуры и вне стихии. Эти высшие ценности заключены в сотворческом пространстве диалога («я» и «я», Бога и мира, «я» и «мы»). Так Мейер разрабатывает культурологическую концепцию экзистенциального толка. В «Заметках о смысле мистерии (Жертва)» (1932- 1933), создавая мистериальную картину культурного творчества, он вводит понятие «жертва». У Мейера она и онтологическое понятие (в мире царит причинность жертвенного обмена), и характеристика деятельности (слово как выражение единства поступка и смысла есть актуализация жертвенного действа и устроения бытия по внутренней мере правды), и символическая ценность (в жертве происходит последняя встреча горнего (небесного) и дольного (земного). В работах 30-х годов («Gloria (О Славе)», 1932-1936; «Революция (Об откровении)», 1934; «Три истока. Мысли про себя», 1937) жизненное пространство между «я» и «другим» построено структурно: оно заполнено «откликами» (на голоса личности, бытия и Бога), т. е. высказываниями, волевыми действиями по обнаружению смысла жизни, что реализуется в языках мифа, символа и мистерии как предпосылках общения. Личность избавляется от качеств «ветхости» и «относительности», когда включена в круг переживания Божества в общении, она осознает себя абсолютной, и все сказанные ею слова отвечают теперь смысловой ритмике мировой жизни. Происходит «встреча» мира и слова, и бытие «проговаривает» свою тайну в такого рода мистерийном высказывании общей жизни. Типологически концепция «другого» у Мейера близка представлениям Флоренского (в его теории «трагической дружбы» акцентирована новозаветная напряженность жертвенного предстояния «другому») и М. М. Бахтина. Для эстетики жизни Мейера слово есть прорыв мысли к бытию, в слове раскрывается мироустроительная энергия личного творчества. Высказывание воплощает эстетическое единство слова и поступка, идеи и биографии, поскольку «язык творится нами гак, как творится нами любая художественная ценность». Человек призван пройти «сквозь» культуру и природу, «сквозь» всех других, чтобы подняться к свету высшей Истины, к жертвенной встрече с Абсолютом. Высокий подвиг восхождения человека к правде о самом себе возможен в форме эстетического свершения своей судьбы как единства слова и поступка. В конце 1928 года Мейер был арестован и осужден на 10-летнее пребывание в лагере, освобожден в 1935 году. К. Г. Исупов Русская философия. Энциклопедия. Изд. второе, доработанное и дополненное. Под общей редакцией М.А. Маслина. Сост. П.П. Апрышко, А.П. Поляков. – М., 2014, с. 371-372. Сочинения: Что такое свобода? Пг., 1917; О путях к Возрождению // Свободные голоса. 1918. № 1; Принудительный груд как средство перевоспитания // Соловецкие острова. 1929. № 3/4. С. 45-47; Слово - символ // Минувшее: Исторический альманах, Париж, 1982. Т. 6 (2-е изд - М., 1992); Философские сочинения. Париж, 1982; Религиозный смысл мессианизма; Петербургское Религиозно-философское общество // Вопросы философии. 1992. № 7. Литература: Бердяев Н. Новое религиозное сознание и история // Биржевые ведомости. 1916. 18 ноября; Об Александре Мейере // Вестник РХД. Париж, 1990. № 159; Анциферов Н. П. Из дум о былом. М., 1992. С. 323-337; Иеупов К. Г. М Бахтин и А. Мейер // М. М. Бахтин и философская культура XX в. Проблемы бахтинологии. Спб., 1991. Вып. 1, ч. 2; Он же. Слово как поступок (О философском учении А. Мейера) // Вопросы философии. 1992. №7. С. 93-102; Лихачев Д. С. Об Александре Александровиче Мейере // Там же. С. 92-93. Мейер Александр Александрович (1875-1939) - русский философ и культуролог. Родился в лютеранской семье, где домашним языком был немецкий, но в зрелые годы считал себя православным. Учился на историко-филологическом факультете Новороссийского университета. Увлекся революционной деятельностью, был арестован и выслан в Архангельскую губернию. В последующем еще не раз арестовывался и ссылался. В 1904 выслан из Баку в Среднюю Азию. Сотрудничал в газете "Русский Туркестан". Вернувшись, в 1906 сблизился в Петербурге с крутом писателей и философов, сотрудничавших в журналах "Новый путь" и "Вопросы жизни". Активно занимался переводческой деятельностью, которую начал еще в годы Архангельской ссылки (переводил Маха, П. Барта, Ф. Йодля, Р. Штаммлера и др.), читал лекции в Обществе народных университетов (с 1908), в Вольной высшей школе Лесгафта (с 1910). На эти годы приходится перелом в мировоззрении М., он отходит от революционной деятельности. В начале 1910-х сблизился с Мережковским и З.Н. Гиппиус. С 1914 по 1928 служил в публичной библиотеке. После Февральской революции вернулся к пропагандистской работе. В августе 1917 участвовал в работе Всероссийского Церковного Поместного Собора. С 1918 по 1928 работал на вновь открывшихся Высших научных курсах П.Ф. Лесгафта, преподавал в ряде других учебных заведений. К 1918 году вокруг М. образовался религиозный кружок петроградской интеллигенции, в который в разное время входили Федотов, А.С. Аскольдов-Алексеев, М.Бахтин, Н.П. Анциферов и др. Кружок просуществовал до 1929, регулярно собираясь по вторникам. В 1928 за деятельность в кружке М. арестован (в 1928-1929 арестованы и другие члены кружка, в частности Бахтин). В 1929 приговорен к расстрелу, замененному по ходатайству А.С. Енукидзе (с которым семья М. была знакома по подпольной работе в Баку) 10 годами заключения. Срок отбывал на Соловках, затем на Беломорканале. В 1935 амнистирован, жил в Калязине, активно писал. Умер в 1939. При жизни печатался мало (в основном статьи и доклады), значительная часть работ осталась в рукописях. Основные сочинения: "Бакунин и Маркс" (1907), "Прошлое и настоящее анархизма" (1907), "Религия и культура" (1909), "Религиозный смысл мессианизма" (1916), "Что такое свобода" (1917), последняя прижизненная публикация - "Принудительный труд как метод перевоспитания" (1929), написанная на Соловках. Среди неопубликованных при жизни работ: "Что такое религия?" (1926), "Эстетический подход" (1927), "Звон и слово в "Фаусте" Гете" (1931), "Revelatia (Об Откровении)" (1931-1935), "Жертва. Заметки о смысле мистерии" (1932-1933), "Gloria (О славе)" (1932- 1936), "Три истока. Мысли про себя" (1937) и др. В первый период творчества М. увлекался марксизмом, но выступил и его критиком с позиций анархизма. Однако последний истолковал через идею мистериального переживания действительности. В творчестве и жизни Бакунина М. увидел прежде всего творение новых элементов жизни, эстетику (артистизм) революционного дерзания, единство слова и поступка. Фактически раннее творчество М. - это нащупывание идей и тем собственного философствования, подступы к проблеме личности и ее предназначения. Складывание же собственной концепции связано с поворотом М. к христианству, которое он никогда не толковал институционально и конфессионально, а видел в нем истоки философии человека. Основные темы зрелого М. - универсальное общение и онтология поступка, актуализм и персонализм как исходные принципы философствования. М. создал собственную концепцию диалогического общения, перекликающуюся с концепцией М.Бахтина и близкую идеям Бубера. На пути к утверждению принципа личности как абсолютной ценности М. должен был решить как минимум две проблемы: переформулировать свою же позицию "революционного дерзания", закрепленную еще со времен Ницше идею своеволия индивида, и "укоренить" человека в мире. Поработив природу, человек ("будущий бог") впал в культуртрегерский соблазн - осознав свою силу, прельщенный властью, человек обрек себя на одиночество, т.е. на небытие (во всяком случае как личности). М. неоднократно в работах "переходного" периода предупреждает об опасности ложного самоутверждения "Я" в культурном идеале. В споре с Бердяевым М. отрицает возможность оправдания человека через творчество (творческую самореализацию), предполагая тезис о необходимости овнешнения человека через его разностороннее включение в общение как предпосылку внутренней свободы человека, как возможность самой идеи личности. В этом же ключе М. дан анализ философии Фихте (которая рассмотрена им как проекция протестантизма в вопросах личностной проблематики). Согласно М., чистое Я Фихте присутствует в акте, не становясь плотью, не воплощаясь, без чего не может быть личности. Фихтевское Я - "пустое я" ("попрание личности в индивиде"), так как не предусматривает и встречи с другими "Я" (имеет дело только с "не-Я"). В этом же русле лежит и анализ языческого и вселенского начал в "душе нации", который может быть распространен и на отдельную конкретную человеческую душу. Преобладание "языческого" ведет через утверждение национализма к принципу мессианистского искупления чужой, но не своей души, т.е. ко лжи. Преобладание "вселенского" - путь христианский, ведущий к осознанию своей миссии (жертвенной) в жизни. Таким образом, согласно М., необходима гипотеза о Сущем, без которой человек не знает, кому адресовать свои запросы о личной судьбе, которая дает конечное основание для любых оценок и без которой человек впадает в ложный мессионизм, ведущий к краю бездны. Именно "Верховное Я" (Сущее) своей любовью рождает в нас личность, когда мы ему открыты, делает возможным общение с другими людьми. Человек, не покидая почвы конкретной истории и актуализируясь в современности, должен откликаться на голос Сущего. Однако люди не способны удержать полностью истины откровения. Это неизбежно ведет к превращению церкви в "механическую", закрывающуюся в своей институциональности и конфессиональности, догматизирует доктрину. В результате религиозные ценности уходят в культуру и требуется новое религиозное сознание, способное воспринять новое откровение. Для этого необходимо снять с Я присвоенную им атрибутику ложной божественности, не отрицая культуру, преодолеть ее во имя высших религиозных ценностей, признать мистериальный (жертвенный) характер культурного творчества. "Жертвенность" несет в себе онтологический (причинность жертвенного обмена), актуалистски-деятельностный (единство слова и поступка как условие устроения бытия по "мере правды") и символически-мифологический (встреча горнего с дольным) аспекты. Каждый в мире жертвенно предстоит каждому в сотворческом пространстве диалога "я" с "ты", "я" с "мы", Бога с миром. Диалог, как основа практической нравственной философии, проникнут "личностностью" и "тайностностью", дает жизнь любому содержанию и идее, но до конца не рационализируем. С темой диалога в философию М. вводится и проблематика "другого". Замкнутость отдельного "Я" преодолевается в интенциальной устремленности сознания его напряжением до степени Эроса. "Я" реализует себя лишь спасая "другого", вступая в диалог с чужой субъективностью "ты" (жертвенность по отношению к другому как структурирующий диалог признак). ("Другое Я", как противостоящее "чужое", М. фиксирует термином "он"). Находя "творческий отклик" друг в друге, "я" и "ты" способны структурировать "мы", породить новую "общественность", задаваемую не принципами государства и общества, а строимую по принципам церкви диалогической духовности. Пространство между "Я" и "другим" структурировано. Оно заложено "откликами", т.е. высказываниями и волевыми действиями, направленными на обнаружение смысла жизни, закрепленными в мифах, символах, мистериях, задающих предпосылки общения. Личность обретает себя, проходя "сквозь" культуру, "сквозь" всех "других", включаясь в переживание жертвенной встречи с Абсолютом. Так М. выходит на онтологизацию слова как поступка, как прорыва мысли к сущему, через превращение жизни в подвиг восхождения к правде о самом себе, через синхронизацию идеи и биографии. Сам М. этот путь прошел в полной мере, увлекая многогранностью своих идей и поражая "гениальностью самой своей личности" (Д.С. Лихачев). В.Л. Абушенко Новейший философский словарь. Сост. Грицанов А.А. Минск, 1998. Далее читайте: Философы, любители мудрости (биографический указатель). Русская национальная философия в трудах ее создателей (специальный проект ХРОНОСа). Сочинения: О смысле революции. – «Перевал», 1907, № 8–9; Бакунин и Маркс, Факелы, кн. 2. СПб., 1907; Выступление на докладе С.А.Аскольдова. – В кн.: Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества, в. I. СПб., 1908; Новое религиозное сознание. – «Биржевые ведомости», 1916, 28 октября, № 15889; О праве на миф. – «Свободные голоса», 1918, № 2; Философские сочинения. Париж, 1982; Религиозный смысл мессианизма. – «ВФ», 1992, № 7. Литература: Бердяев Н. Новое религиозное сознание и история // Биржевые ведомости. 1916. 18 ноября; Об Александре Мейере // Вестник РХД. Париж, 1990. № 159; Анциферов Н. П. Из дум о былом. М., 1992. С. 323-337; Исупов К. Г. М Бахтин и А. Мейер // М. М. Бахтин и философская культура XX в. Проблемы бахтинологии. Спб., 1991. Вып. 1, ч. 2; Исупов К. Г. Слово как поступок (О философском учении А. Мейера) // Вопросы философии. 1992. №7. С. 93-102; Лихачев Д. С. Об Александре Александровиче Мейере // Там же. С. 92-93. Последний раз редактировалось Chugunka; 05.08.2021 в 15:40. |

|

#3

|

|||

|

|||

|

http://www.solovki.ca/people_18/meer.php

Книга 9. Люди Соловецких островов Глава 1. Известные личности, знаменитости и "звезды" на Соловецких островах "Пролетариат не любуется видом природы, а уничтожает ее посредством труда, — это буржуазия живет для природы: и размножается, — а рабочий человек живет для товарищей: и делает революцию." ( Андрей Платонов. "Чевенгур". 1926–1929 )  Александр Мейер: Философ, профессор. Его ученики пополнили ряды соловецких зэков Александр Мейер (10.09.1874 — 19.06.1939) Философский, религиозный и общественный деятель Петербурге в период 1909—1928 гг. "Возраст 53 года, сын преподавателя гимназии города Одессы. Библиотекарь Государственной публичной библиотеки и преподаватель института физической культуры имени Лесгафта. Беспартийный. Политические убеждения: "Не вполне сочувствую коммунистической партии по пункту религии". (Михаил Берг. Из следственного дела Александра Мейера. Поверх барьеров. Радио "Свобода", 02.10.1999) Кружок Александра Мейера Николай Анциферов, ученый и соловецкий зэк"Его жизнь переломилась весной 1929 года, с арестом по делу религиозно-философского кружка “Воскресенье”, созданного в 1917 году философом А.А.Мейером. Тогда Александр Мейер собрал круг людей, которые верили в возможность соединения социализма с христианством, “нас всех объединяло одно имя - “Христос”, - вспоминал видный русский ученый профессор Николай Анциферов. В конце июля участники кружка “Воскресенье” были приговорены. Мейер и Анциферов встретились в тюремном вагоне поезда, идущего на север, в сторону Соловецких островов. “Кончилась жизнь. Теперь начинается житие”, - сказал Александр Мейер. Беседы о патриотизме, свободе, о вере и нравственности названы антисоветскими Дмитрий Лихачев, ученый "Вспоминаю кружок русской интеллигенции, собиравшийся в Петрограде в 20-е годы вокруг замечательного русского философа Александра Александровича Мейера, - кружок,.. получивший название "Воскресение" (мейеровцы переменили день своих собраний со вторника на воскресенье). Главным для "вторничан" была интеллектуальная свобода - свобода от требований властей, времени, выгоды материальной, от сторонних взглядов (что скажет княгиня Марья Алексевна). Интеллектуальная свобода определяла собой мировоззренческое поведение таких людей, как сам А.А.Мейер и окружавшие его: К.А.Половцев, С.А.Асколвдов-Алексеев, Г.Федотов, Н.П.Анциферов, М.В.Юдина, Н.И.Конрад, К.С.Петров-Водкин, Л.А.Орбели, Н.В.Пигулевская и многие другие." (Лихачев Дмитрий. О русской интеллигенции. Письмо в редакцию. Новый мир. No2. 1993.). Cвободная энциклопедия о Соловках и соловчанах Википедия - свободная энциклопедия о Соловках 11 дек. 1928 М. и большинство чл. кружка были арестованы по обвинению в создании контррев. орг-ции «Воскресение», а также в участии в ряде др. кружков. Мейер был приговорен к расстрелу, но, благодаря заступничеству А. Енукидзе, приговор был заменен десятью годами заключения на Соловках[1]. В Соловецких лагерях работал в «Криминол. кабинете», в 1930 был этапирован в Ленинград на следствие по т. н. «академическому делу», а затем был отправлен на стр-во Беломорско-Балтийского канала. Пройдя спец. курсы, работал техником-гидрологом. Освободившись «по зачетам», продолжал работать по этой же специальности, но уже вольнонаемным, на стр-ве канала «Москва — Волга». Поселился в Калягине (1937). В 1939 М. заболел, был помещен в больницу им. В. В. Куйбышева в Ленинграде, где и скончался. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в Петербурге (Автор не известен. Обзорная статья. Википедия - свободная энциклопедия. 02.03.2009) Мейер Александр Александрович (1875—1939) Родился в Одессе. Философ и историк культуры, православный. В молодости участвовал в революц. деятельности, был сослан в Среднюю Азию. Вернувшись из ссылки, участвовал в деятельности Петерб. Филос. об-ва. Был известен и своими лекциями по истории, философии и религии. Профессор и зав. кафедрой эстетики движения на Высших научных курсах П.Ф.Лесгафта (1918—1928). Организовал кружок петерб. интеллигентов "Воскресение" (1917). В декабре 1928 за участие в деятельности "Воскресения" Александр Мейер был арестован, а весной 1929 приговорен к расстрелу, к-рый потом заменили десятью годами заключения. Находясь на Соловках, а затем в Белбалтлаге, Мейер пишет философские труды. После освобождения живет в Калязине, где занимается переводческой деятельностью. Похоронен на Волковом лютеранском кладбище в Петербурге. По делу "Воскресения" был арестован и М.М.Бахтин (1929), которому заключение на Соловках заменили высылкой в Казахстан. Отбывает срок в Соловецких лагерях и на Беломорканале Н.П.Анциферов (1929); аресту подвергаются Л.Пумпянский Последний раз редактировалось Chugunka; 06.08.2021 в 12:10. |

|

#4

|

|||

|

|||

|

Мейер Александр Александрович

https://www.smoladmin.ru/o-smolenske...leksandrovich/ Мейер Александр Александрович 1806 - 1871 Год присвоения звания: 1865 Кем присвоено: Городская Дума Родился в 1806 году в Петербурге в семье офицера российской армии. Обрусевший немец. Окончил в Петербурге высшую школу и получил по табели рангов 14-й класс. Направлен на службу в Департамент внешней торговли. В 1828 году был уволен из этого ведомства и поступил в иностранное отделение при канцелярии Санкт-Петербургского губернатора в чине губернского секретаря. Усердное и ревностное исполнение служебных обязанностей, пунктуальность и ответственное отношение к делу позволяли успешно продвигаться по служебной лестнице, переходя из одного класса в другой. Долгие годы работал в Кавказском комитете Министерства внутренних дел, прошел путь от столоначальника до заместителя управляющего комитетом, был награжден орденами Владимира II степени, Станислава II степени, медалями. За безупречную службу произведен в действительные статские советники (что соответствовало чину генерал-майора в армии). В апреле 1856 года был назначен председателем Смоленской казенной палаты. Казенная палата ведала делами поступления государственных доходов, расходами, счетоводством, государственными монополиями (винной и соляной), производством торгов на откуп подрядов, сбором статистических сведений о народонаселении, проведением ревизий и т.д. За свою службу в Смоленске был награжден орденом Станислава I степени. В 1863 году уволен в должности председателя губернской казенной палаты. В 1865 году городская дума избрала А. А. Мейера “за беспорочное и ревностное выполнение обязанностей председателя казенной палаты почетным гражданином Смоленска”. В 1866 году царь утвердил это решение городской думы. Умер в 1871 году в Санкт-Петербурге. |

|

#5

|

|||

|

|||

|

http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=112

(10.09.1874 [по др. источ. - 1875], Одесса - 19.06.1939, Ленинград), философ, религ. и обществ, деятель, в ПБ 1909-28. Сын преп. древ, яз., инспектора одной из одесских муж. гимназий. В 1894 окончил 3-ю одесскую гимназию и поступил на ист.-филол. фак. Новороссийского ун-та. Увлекся марксизмом, в июне 1895 был арестован за пропаганду среди рабочих. Проведя полгода в предварит, заключении, М. был отправлен в адм. ссылку в г. Шенкурск Архангельской губ. Вернувшись в 1902 в Одессу, вновь поступил в Новороссийский ун-т, возобновил рев. работу и был выслан из Одессы. Нек-рое время жил в Баку, где организовал ряд рабочих кружков и попытался издавать марксист, газ., за что и был арестован во второй раз. В 1904 М. выслан из Баку в Туркестан. В Ташкенте сотрудничал в газ. "Рус. Туркестан", выступал на митингах, читал лекции. В 1905-06 дважды арестовывался, сбежал из ташкентской тюрьмы с помощью местных железнодорожников. Непродолж. время он полулегально жил в Финляндии, а в кон. 1906 поселился в Петербурге, где стал лектором в О-ве нар. ун-тов и преп. на Обществ.-юрид. курсах при этом О-ве. В 1906-08 отошел от непосредств. участия в рев, движении, сблизился с лит. средой столицы и попытался философски осмыслить феномены революции и рев. сознания. В 1907 М. помещает две ст. в "Факелах", сб. т. н. "мистических анархистов": "Бакунин и Маркс" и "Прошлое и настоящее анархизма" (под псевд. А. Ветров), в к-рых критикует марксизм с анархист, позиций, прославляет как высшие ценности абсолютную свободу и бунт, противопоставляет обществ.-полезному труду свободу от труда, творческий порыв, игру. Дальнейшая эволюция приводит М. к религии, к варианту "нового религ. сознания". Сходство идейных установок способствует сближению М. с Мережковскими. Впоследствии 3. Н. Гиппиус охарактеризовала его как "нашего нового друга, человека очень интересного". М. становится активным членом Петерб. Религ.-филос. о-ва, организует т. н. "христ. секцию". В ПБ М. поступил 1 дек. 1909 в кач-ве вольнотр-ся в Отд-ние "Россика". С 20 мая 1918 - мл. пом. б-ря низшего оклада, с 1 июля 1919 - ст. пом. б-ря, а с 23 июня 1924 и вплоть до своего ареста в 1928 - б-рь. Нек-рое время исполнял обязанности зав. Отд-нием "Россика". Службе М. в Отд-нии немало способствовало знание мн. ицостр. яз.: нем., англ., фр., иг., исп., гол., польск., лат. и греч. М. работал над сост. сист. каталога "Россики" и был авт. проекта реорг-ции этого каталога. Уже в сов. время он составил "Библиографию иностранных изданий по истории революционных движений в России" (окончена в 1923, изд. не была). В ПБ М. близко знакомится с работавшими там Г. П. Федотовым и Н. П. Анциферовым. В 1910 М. был допущен к преп-нию филос. предметов в Вольной школе П. Ф. Лесгафта. Выступал также с платными публичными лекциями, сбор от к-рых шел в пользу рабочих клубов. В период между Февр. и Окт. революциями М. вел активную пропаганд, работу. В трех вышедших тогда полит, брошюрах он высказывался за доверие к Врем, пр-ву, за продолжение войны и созыв Учредит, собрания. В авг. 1917 на Всерос. поместном церк. соборе М. представлял петрогр. Религ.-филос. о-во. С 1918 М. возобновил пед. деятельность. Его пригласили на Высшие естеств.-науч. курсы им. П. Ф. Лесгафта, где он, получив звание проф., занимал должность уч. секр. и создал каф. эстетики движения. Преподавал также в Ин-те живого слова. Был одним из чл.-учредителей "Вольной филос. ассоц." (Вольфилы). В дек. 1917 М. вместе с К. А. Половцевой организовал домашний религ.-филос. кружок "Воскресение", продолжавший в новых условиях традиции Религ.-филос. о-ва. Ядром его были М., Половцева, Н. В. и Г. В. Пигулевские, Г. П. Федотов, на его заседаниях бывали худ. К- С- Петров-Водкин, пианистка М. В. Юдина, литературовед Л. Пумпянский. Фактич. органом кружка стал изд. Г. П. Федотовым журн. "Свободные голоса" (1918, вышли 2 номера). 11 дек. 1928 М. и большинство чл. кружка были арестованы по обвинению в создании контррев. орг-ции "Воскресение", а также в участии в ряде др. кружков. Он был приговорен к расстрелу, но, благодаря заступничеству А. Енукидзе, приговор был заменен десятью годами заключения на Соловках. В Соловецких лагерях работал в "Криминол. кабинете", в 1930 был этапирован в Ленинград на следствие по т. н. "академическому делу", а затем был отправлен на стр-во Беломорско-Балтийского канала. Пройдя спец. курсы, работал техником-гидрологом. Освободившись "по зачетам", продолжал работать по этой же специальности, но уже вольнонаемным, на стр-ве канала "Москва - Волга". В 1937 поселился в Калягине. Все годы заключения продолжается творческая работа М. В это время им был написан ряд филос. работ ("Размышления при чтении "Фауста", "Мысли про себя"). В 1939 М. заболел, был помещен в больницу им. В. В. Куйбышева в Ленинграде, где и скончался. Похоронен на Волковском лютер. кладб. в Петербурге Соч.: Религия и культура: По поводу совр. религ. исканий (СПб., 1909); Введение в философию религии (СПб., 1911); Во что сегодня верит Германия? (Пг., 1916); Церковь и государство (Пг., 1917); Что такое свобода (Пг., 1917); Народ не толпа (Пг., 1917); Философские сочинения (Paris, 1982); Слово-символ //Минувшее. 1992. № 6: Религиозный смысл мессианизма //Вопр. философии. 1992. № 7; Петербургское Религиозно-философское Общество //Там же. Лит.: Scherrer J. Die Petersburger Religios - Philosophischen Vereinigungen. Berlin, 1973; Анциферов Н. П. Три главы из воспоминаний //Память: Ист. сб. Париж, 1981. № 4; То же //Анциферов Н. П. Из дум о былом. М., 1992; Perlina N. Voskresenie //Handbook of Russian literature. New York; London, 1985; Федотов Г. П. Лицо" России. 2-е изд. Париж, 1988; Колоницкий Б. Издательство "Друзья свободы": Из истории идейно-полит, борьбы в 1917 г. //Книжное дело в России во второй половине XIX - начале XX века: Сб. науч. тр. Вып. 4. Л., 1989; Об Александре Александровиче Мейере 1875-1939 //Вест. РСХД. 1990. № 159; Савкин И. А. Дело о Воскресении //М. Бахтин и философская культура XX века. Вып. 1, ч. 2. СПб., 1991; Исупов К. Г. Михаил Бахтин и Александр Мейер //Там же; Его же. Слово как поступок: О филос. учении А. А. Мейера //Вопр. философии. 1992. № 7; Лихачев Д. С. Об Александре Александровиче Мейере //Там же; Его же. "Беседы прежних лет" //Наше наследие. 1993. № 26, 27. Арх.: Арх. РНБ. Ф. 10/1. Л. д.; ОР РНБ. Ф. 601, д. 1605, 1609-11, 1617, 1619, 1621, 1631; Арх. ГПИБ. Лич. арх. М. 41 ед. хр. 1920-30. Иконогр.: Филос. соч....; Анциферов Н. П. Из дум..; Наше наследие. 1993. № 27. С. Г. Стратановский |

|

#6

|

|||

|

|||

|

https://www.sakharov-center.ru/asfcd...page&num=12658

Весной 1929 г. на Соловках появились Александр Александрович Мейер и Ксения Анатолиевна Половцева. У А. А. Мейера был десятилетний срок — самый высокий по тем временам, но которым «милостиво» заменили ему приговор к расстрелу, учтя его «революционное прошлое» (тогда это еще учитывалось). В каком месяце они оба появились, я уже не помню. Он — в тринадцатой карантинной роте, а она — в Женбараке. Не помню — кто из нас тогда выручал А. А. Мейера из карантина. Занимались «выручкой» в Кримкабе мы двое: я и Володя Раздольский, как самые молодые. У обоих были пропуска в карантин, чтобы собирать подростков и устраивать их в Трудколонию. Мы ходили к вновь прибывшим с этапами и старались вызволить оттуда не только подростков, но и всех «стоящих людей». Сделать это было не просто, и удача не так часто нас сопровождала. Надо было узнать — кто прибыл и получить для них требования на какую-либо легкую работу в пределах Кремля, где условия были значительно лучше. Тех, кого выручал я, — помню. Среди прочих я получил от Николая Николаевича Виноградова направление на работу в Музей для Михаила Дмитриевича Приселкова. Но, к моему удивлению, М. Д. Приселков отказался работать в Музее: «Я попал за занятия историей и больше ею заниматься не буду». Тогда я получил требование на него от владыки Виктора Островидова, работавшего в Сельхозе бухгалтером. М. Д. Приселков стал счетоводом. А. А. Мейера выручал, очевидно, Володя Раздольский, и требование на него дал Александр Николаевич Колосов — прямо в Криминологический кабинет. Кто-то определил Ксению Анатолиевну Половцеву в какое-то учреждение в том же здании Управления СЛОН на пристани, где размещался и Кримкаб. Это дало возможность К. А. Половцевой ежедневно наведываться к А. А. Мейеру и приносить ему обед в каких-то маленьких кастрюлечках, а также принимать участие в удивительных обсуждениях различных философских проблем, — обсуждениях, которые сразу же начались с появлением А. А. Мейера. Это был необыкновенный человек. Он не уставал мыслить в любых условиях, стремился все осмыслить философски и по возмож- - 222 - ности писать — то в царских ссылках и тюрьмах, то во всех новых «несвободах», куда бросало его время «Великой Октябрьской». Но прежде всего расскажу о том, кто такой был для всех нас А. А. Мейер. С А. А. Мейером я работал в Криминологическом кабинете на Соловках в помещении УСЛОНа на пристани против Кремля больше года. Это помещение бывшей гостиницы монастыря. Кабинет помещался на третьем этаже в большой комнате. Если войти в здание со стороны острова, то надо подняться на третий этаж и пойти налево. Здесь находилась перед туалетом большая комната в три окна, выходивших на площадь перед УСЛОНом. А. А. Мейер занимал столик около левого окна. Жил он сперва в 3-й, потом в 7-й роте. - 223 - О жизни А. А. Мейера до Соловков привожу справку из примечаний к воспоминаниям Н. П. Анциферова, опубликованным за рубежом. «Мейер Александр Александрович (1874—1939) — философ. Родился в Одессе в семье преподавателя древних языков в гимназиях. В 1895—1896 гг. учился в Новороссийском у-те (Одесса). В 1896-м арестовали за участие в рев. движении и сослан в Шенкурск. Там много занимался самообразованием, переводил книги по философии, социологии, логике, психологии. Женился на сосланной одесской учительнице П. В. Тыченко (1872—1942). В 1902-м вместе с женой вернулся в Одессу, пытался продолжать учебу в у-те, но был выслан из города. Перед 1905-м жил в Баку, где был арестован за организацию рабочих кружков и сослан в Ташкент. Там в 1905-м сотрудничал в газ. «Русский Туркестан», продолжал рев. деятельность. В 1906-м арестован, но вскоре бежал из ташкентской тюрьмы, некоторое время жил в Финляндии, а с начала 1907-го — в СПб. В конце 1900-х читал разнообразные курсы по философии, эстетике, истории религий, психологии и др. в Об-ве народных университетов, Народном университете Н. В. Дмитриевой, на Высших женских курсах им. П. Ф. Лесгафта и в др. местах. В 1909—1928 гг. работал в отделе Rossica Публичной библиотеки. После 1917-го преподавал в Ин-те живого слова и в институте им. П. Ф. Лесгафта. В декабре 1928-го был арестован по «делу кружка „Воскресение" („дело Мейера")», в 1929-м приговорен к расстрелу, замененному 10-ю годами Соловков. В СЛОН работал в Криминологическом кабинете. В 1930-м вновь арестован (арестант еще раз был арестован! — Д. Л.), привезен в Ленинград и привлечен к «делу Академии Наук». В 1931—34 гг. работал (также в качестве заключенного. —Д. Л.) техником-гидрологом на Беломоробалтийском канале (где встречался с А. Ф. Лосевым). В 1935—37 гг.—на канале Москва-Волга. Умер в ленинградской больнице от рака печени. Похоронен на Волковом кладбище. Философские и политические взгляды М. претерпели большую эволюцию. В молодости революционер-марксист, в 1907 г. он стал одним из теоретиков т. н. «мистического анархизма», опубликовал 2 статьи в сб. «Факелы» (СПб., 1907). В 1909-м появляется первая книга М. «Религия и культура». Одновременно он становится видным участником С.-Петербургского Религиозно-философского о-ва, сближается с Мережковскими, которые считают его «совсем своим». В 1909—17 гг. много ездит по стране с лекциями, публикует не менее 50 рецензий, статей, брошюр. Для его размышлений военного времени характерна работа «Во что верит Германия» (ПГР., 1916), посвященная критике протестантизма. В последнем М. выделяет три, по его мнению, порочные черты: отрицание христианского понимания личности, отрицание Церкви как хранительницы предания, выдвижение принци- - 224 - па национальной и религиозной самосветности взамен идеи Вселенской Церкви. Этим тенденциям М. противопоставляет не православие (как, напр., Вл. Эрн), а некий грядущий синтез коллективизма (социалистической идеи) и христианства. В 1917-м М. — один из составителей проекта РФО об отделении Церкви от государства, принимает участие в работе Поместного Собора (избран от РФО). Он выпускает несколько работ, в которых выступает за поддержку Временному правительству, за созыв Учредительного собрания, против пораженчества большевиков. Его тревогу за судьбу страны и революции зафиксировал А. А. Блок, записавший кратко доклад М. в РФО 21.5.1917 (Блок А. «Записные книжки. 1901—1920. М., 1965. С. 340— 341). После Октября позиция М. по отношению к большевикам не была такой непримиримой, как у Мережковских. Он пытается найти положительное зерно в большевистской теории, в течение нескольких послереволюционных лет верит в возможность эволюции власти». В своих воспоминаниях «Д. С. Мережковский» Зинаида Гиппиус трижды говорит об А. А. Мейере, начиная с 1912 г., как о друге их семьи, одном из организаторов Религиозно-философского общества и человеке вообще «очень интересном». Сам А. А. Мейер говорил о Мережковских очень мало. Находясь на Соловках в 1929 г., он был уверен, что они продолжают жить в Варшаве, и не очень одобрительно к этому относился. Для меня А. А. Мейер казался стариком, хотя было ему всего 55 лет. Худой, изможденный, очень нервный, подвижный, как бы преодолевающий внутреннюю усталость. Высокие сапоги, которые были ему явно велики (с «запасом» на теплые портянки), темная толстовка, длинное лицо, жидкая борода и длинные волосы (пока его, как и всех нас, не остригли) и очень живые глаза. Таким запомнился он мне на всю жизнь. В нашем трехоконном «Кримкабе» ему дали, как я уже писал, лучшее место за столом у левого окна. У крайнего окна напротив помещался длинный стол Юлии Николаевны Данзас. Жить его поместили на втором этаже в «моей» третьей роте, которой в то время командовал барон Притвиц. Вскоре и в этой третьей роте неугомонный А. А. Мейер, привыкший постоянно выступать с лекциями и докладами перед самой различной аудиторией, прочел лекцию на какую-то сложную философскую тему. Лекция его была в широком ротном коридоре. После лекции комроты барон Притвиц элегантно расшаркался и поблагодарил Александра Александровича за «чудесную лекцию», в которой явно ничего не понял, как, впрочем, и большинство «слушателей». Слава А. А. Мейера была велика в Петрограде. Мы знали, что вместе с Д. С. Мережковским, 3. Н. Гиппиус, Н. А. Бердяевым и А. А. Блоком он был активным членом С.-Петербургского Религиозно-философского общества. С первыми двумя он - 225 - был дружен и во многом единомысленен. Был он участником Всероссийского собора, избравшего патриарха Тихона в 1918 г. Вместе с А. Блоком, Андреем Белым и другими он был членом-учредителем Вольной Философской ассоциации (Вольфилы) в Ленинграде, а затем главой самого престижного в Петрограде-Ленинграде частного кружка интеллигенции, называвшей себя «вторничанами» потому, что заседания кружка происходили по вторникам. Впоследствии эти заседания были перенесены на воскресные дни, и кружок получил название «Воскресенье» (впрочем, следователь, известный организатор «академических дел» Стромин заявил на основании этого названия, что цель кружка была в «воскресении старой России»; здесь Стромин1 перепутал значения слов «воскресение» и «воскрешение»). Еще до ареста я много слышал о кружке А. А. Мейера от И. М. Андреевского. Собирались мейеровцы на Малом проспекте Петроградской стороны около Спасской в деревянном доме (сейчас его уже нет) и в других местах. Вход к Мейеру был свободный. Постоянными участниками кружка были вначале (до своего отъезда) Мережковские, Ксения Анатолиевна Половцева, литературовед Л. В. Пумпянский, художник П. Ф. Смотрицкий, востоковед Н. В. Пигулевская и ее муж, Л. Орбели (будущий академик), пианистка М. В. Юдина, художник Л. А. Бруни, педагог И. М. Андреевский, Г. П. Федотов (пока не уехал из России) и многие другие. Кстати, многие из идей Г. П. Федотова родились именно в кружке Мейера. Наш Хельфернак посещался мейеровцами и наоборот. Поэтому многие из возникавших в Хельфернаке дискуссий были продолжением споров в «Воскресении». Доступ на заседания «Воскресения» был открытый, входные двери в часы заседаний не запирались, но по молодости лет я стеснялся туда ходить, так как меня смущал церемониал, принятый у Мейера. Заседания начинались общей молитвой, и после докладов (обычно коротких) полагалось высказываться по кругу всем — хотя бы коротко (согласен — не согласен). Заседания «Воскресения» подробно описаны Н. П. Анциферовым: «Три главы из Воспоминаний», а также в биографии Г. П. Федотова, предваряющей I том его сочинений (Париж, YMKA-Press). Для меня разговоры с А. А. Мейером в Кримкабе и со всей окружавшей его соловецкой интеллигенцией были вторым (но первым по значению) университетом. Общение с людьми старше меня (а по существу все заключенные из интеллигенции были старше) оказалось для меня чрезвычайно полезным. Я не «проходил» с ними курсы, но знакомился с их жизненным опытом и получал разнообразнейшие сведения из разных областей науки, философии, лите- 1 Стромин был эстонец и поэтому, может быть, не «ощущал» русского языка - 226 - ратуры и поэзии. В Кримкаб приходил Владимир Юльянович Короленко (племянник Владимира Галактионовича Короленко), целовал дамам ручки — В. Грузовой и Ю. Н. Данзас. Приходил Георгий Михайлович Осоргин1 (но редко), приходил Михаил Иванович Хачатуров, в разговор включался Александр Петрович Сухов, Иван Михайлович Андреевский, скульптор Амосов и наша кримкабовская молодежь: В. С. Раздольский, А. А. Пешковский, Ю. Казарновский, А. Панкратов, Л. М. Могилянская. Если бы можно было все записать, — какие великолепные беседы, дискуссии, просто споры, рассказы, рассуждения были бы сохранены для русской культуры. Была ли это своеобразная «Башня» Вячеслава Иванова? Пожалуй, лучше, так как и длилось все дольше, и велись наши разговоры ежедневно под благословенным покровительством нашего начальника Александра Николаевича Колосова, державшего карандаш у уха и готового в любой момент прикрыть от начальства наше «безделие», а вместе с тем и заставить всех нас делать благое дело спасения детей — «вшивок», шпаны, «занюханных», «социально близких» и бесконечно несчастных «колонистов» (подростков, живших в Детской колонии, потом переименованной в Трудколонию)2. Многое вспомнилось мне из разговоров с А. А. Мейером после того, как я получил из Парижа его книгу «Философские сочинения» (Париж, 1982). Последние материалы этой книги связаны с его размышлениями на Соловках. А. А. Мейер был человек русской разговорной культуры. Он принадлежал к тем, чьи взгляды формировались в бесконечных русских разговорах. В Кримкабе у него были сильные собеседники (Данзас, Гордон, Сухов, Андреевский, Смотрицкий и др.), но не было ему равных. Важно, однако, что была молодежь, которую он мог учить, читать своего рода лекции. И все ж таки в устной его речи многое было лучше, интереснее и глубже, чем на письме. Говорил он смелее, чем писал. Для того, чтобы хорошо писать, нужна смелость. Удивительное было свойство А. А. Мейера: на все решительно в общественной жизни откликаться философскими размышлениями. Он был интересен всем, потому что интересовался всеми. Очень много читал лекций и докладов в самой разнообразной обстановке. Как участник революционного движения при царе, он постоянно жил в ссылках, и вокруг него всегда появлялись какие-нибудь самодеятельные кружки. Он читал лекции и в рабочих университетах, и на Высших Вольных курсах Лесгафта. Постоянно занимался изучением языков. Сво- 1 Кстати, — сын того самого Мишанчика, который часто упоминается в «Записках кирасир» Трубецкого, напечатанных в ж. «Наше наследие». 2 Противостояние уголовных «каэрам» (контрреволюционерам) уже «воспи*тывалось», но не давало еще ощутимых результатов в конце 20-х гг. - 227 - бодно читал на греческом и латинском; немецкий был для него родным, домашним языком (его дед был выходцем из немецкой части Швейцарии). Читал он сложнейшие философские сочинения фактически на всех европейских языках. Впоследствии в ссылке в 30-х гг. он делал, по словам его дочери, для А. Ф. Лосева переводы с греческого и латинского философских сочинений. Его исключительная образованность позволила ему быть одним из самых современных философов, работы которого о слове, аллегории, мифе кажутся написанными сегодня. Во всяком случае, его «Философские сочинения», вышедшие в Париже в 1982 г., производят впечатление написанных как бы со знанием работ Леви-Стросса, К. Юнга, Б. Малиновского и А. Ф. Лосева, вышедших позднее, — настолько они предвосхитили их идеи. Его первая книга «Религия и культура», в которой он заявил о себе как о «мистическом анархисте», увидела свет в 1909 г., но затем он все более приближался к православному восприятию мира, и это сблизило его с Г. П. Федотовым, одним из активнейших членов мейеровского кружка. На Соловках начаты были А. А. Мейером две работы: «Три истока» и «Фауст» (Размышления при чтении «Фауста» Гете), посвященные проблемам культуры — мифу и слову. Написал он и небольшую заметку «Принудительный труд как метод перевоспитания» (ж. «Соловецкие острова». 1929. № 3—4), вызвавшую раздражение у его содельцев, находившихся в лагере на материке. Было объявлено, что А. А. Мейер «изменил принципу свободы». Успел он, кажется, написать и работу о ритме в труде (отражение его опыта преподавания философии движения на Высших Вольных курсах Лесгафта). «Фауста» А. А. Мейер перечитывал по имевшемуся на Соловках переводу Холодовского, но многое из его текста помнил наизусть по-немецки: это было его любимое произведение. Все свои идеи он обсуждал с молодым философом примерно моего возраста из Ростова-на-Дону — Владимиром Сергеевичем Раз-дольским, с которым мы жили в одной камере и увлеченность которого философскими размышлениями меня всегда поражала. Был у нас под рукой и «живой книжный шкаф» — так мы звали Гаврилу Осиповича Гордона, о необыкновенной памяти которого я еще расскажу. Одной из самых важных тем наших разговоров была тема «мифа» и другая связанная с ней — «слова». Обе эти темы отражены в упомянутой книге А. А. Мейера «Философские сочинения». Могу сказать, что размышления А. А. Мейера помогли мне в дальнейшем формировании моего мировоззрения. Что означает первая же фраза Евангелия от Иоанна: «в начале было Слово»? И почему Фауст, приводя эти первые слова, - 228 - заменяет «Слово» «Делом» («... im Anfang war die Tat!»). Мои собственные размышления на этот счет явились как бы продолжением тех, которые вызывали во мне чтения книги И. О. Лосского «Мир как органическое целое». С помощью Лосского, а на Соловках — Мейера, я пришел для себя к мысли, что «Общее» всегда предшествует «Частному», «Идея» («Слово») предваряет всякое ее воплощение. Отсюда я пришел к вере в первоначальность Разума и Слова. И отсюда же пришел к мысли, с которой через шестьдесят лет в 1989 г. выступил в Гамбургском Национальном обществе относительно необходимости положить в основу экологии, как науки, идею предшествования целого части. Экология как наука, с моей точки зрения, должна прежде всего изучать всю взаимосвязанность решительно всего в мире. Мир как целое и мир как Слово, как идея. Эта задача грандиозна, но она достойна нашего времени. Только на основе данных цельности мира можно решиться на его «исправление» или на внесение в мир тех или иных корректив. Мир как Слово! Слово Logos — Логос как нечто, предшествующее всякому Бытию. Ответственность человека за разрушение сложившихся в мире взаимосвязей — материальных и духовных! Отсюда же и взгляд, к которому я пришел уже в дни блокады Ленинграда, о цельности и взаимосвязанности (в высокой мере стилистической) культуры: мысль, положенная мною впоследствии в основу моей концепции Предвозрождения на Руси и книги «Поэзия садов», где стили в садово-парковом искусстве отождествляются мною со стилями культуры (Готика, Ренессанс, Барокко, Рококо, Классицизм, Романтизм, Реализм и пр.). В пределах сходных идей развивались и мои литературоведческие взгляды, понимание действительности и понимание человеческой культуры. Восприятие мира формируется всю жизнь, и характер его отчетливо сказывается как в научной методологии, так и в «научном поведении» (последнее — особое понятие, требующее особого же разъяснения). Если Слово является началом дела, обобщением, то в ложном слове, слове-штампе заключена величайшая опасность, которой постоянно пользуется дьявол. Мефистофель говорит: «Дай людям лишь слова — не станут поверять, Какая мысль в них может заключаться». (Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.) Одной из тем разговоров с А. А. Мейером, которую я могу вспомнить, был миф, создаваемый в наше время. Тему эту А. А. Мейер поднял в своей лекции «О праве на миф»1 еще в 1918 году. Естественно, что спустя 11 лет тема разрослась необычайно. Искать мифы и исследовать их на наших «заседа- 1 Мейер А. А. Философские сочинения. Париж, 1982. С. 96—100. - 229 - ниях» было необычайно интересно. Я, кстати, тогда же, имея в виду и учение А. А. Мейера о слове, написал шуточную «Феноменологию вопроса». Применив к слову «вопрос» все основные идиоматические сочетания, в которые входит «вопрос», я получил своеобразную «жизнь» этого «вопроса»: «Вопрос зарождается, выявляется, привлекает внимание, ставится, встает во весь рост, возбуждает другой вопрос, затрагивает и порождает другие вопросы, затем решение его откладывается, затягивается, вопрос вылезает боком, пересматривается, от вопроса уходят, вопрос замалчивают, он отмирает, снимается, вопрос «исперчен». Я подбирал идиоматические выражения довольно долго и набрал их, помнится, до двух десятков. Здесь я даю лишь обрывки, чтобы продемонстрировать замысел. Последнее выражение «вопрос исперчен» вместо «исчерпан» очень часто употреблялось в двадцатых годах в виде шуточного выражения. Вокруг этой «феноменологии вопроса» было, как кажется, много разговоров в Кримкабе, так как «жизнь вопроса» в какой-то мере отражала бюрократическую действительность того времени: каждое настоящее дело превращалось в «вопрос» и в конце концов разрешалось бессмысленной и пошловатой пустотой: вопрос оказывался «исперчен». Сейчас я уже всего не помню, но шутливые построения феноменологии различных понятий, абсурдность, к которой они приводили, обыгрывались и были «в ходу» в наших беседах. Когда у нас оставалось время от обязательной работы, то в Криминологическом кабинете делались небольшие сообщения, именовавшиеся докладами. Уже в двадцатые годы власть «словесных формул», мифология языка стала занимать все большее и большее место в советской действительности. «Власть слов» становилась самым тяжким проявлением «духовной неволи». Поэтому в нашем «кримкабовском» кружке обсуждение вопросов языка и языковой культуры становилось одной из самых важных тем. Создал я тогда и «тесты» на «чувство русского языка». Для «первой категории» (низшей) я предлагал различать два слова в письменной и устной речи: «кушать» и «есть», «супруга» и «жена». Для второй (высшей) — «разница» и «различие», а также употребление выражения «большое спасибо» (т. е. «большое „Спасибо Бог"»). Было что-то и еще в продуманных мною тестах на интеллигентность речи, но я уже точно не помню. Самое важное исчезло из моей памяти. Когда было приказано не носить длинных волос, остригли и Александра Александровича Мейера. Он очень стеснялся своего вида (в моих записках, в той их части, что были написаны сразу по освобождении, сказано даже — «страдал»). Когда Ксении Анатолиевны Половцевой не было поблизости, он не мог справиться со своими кастрюльками, сварить похлебку, хотя имел еды больше нас, так как преподавал жене - 230 - одного из начальников лагеря Головкина латинский (очевидно, она собиралась стать медиком), читал ей стихи В. С. Кемецкого и был в наивном восторге от ее «душевных качеств». Отчасти под влиянием этих встреч с Головкиной у Александра Александровича создалось убеждение, что можно «исправить лагерь путем убеждения: все скверное от организации, а не от людей». Эти взгляды Мейера служили предметом споров в Кримкабе, и я очень жалею, что не записал их точно и подробно: многое в них остается актуальным и по сей день. В процессе обсуждения позиции А. А. Мейера определились три основания того кошмара, который был создан в лагере и который грозил распространиться на всю страну: злобная идеология, злобное ее осуществление и злобные люди, проводившие все это в жизнь. А. А. Мейер настаивал на том, что основная причина в организации, а правда есть и в стремлении к социализму, и в людях, вынужденных осуществлять дурными методами в какой-то мере добрые идеи. Мы настаивали, что люди испорчены дурными представлениями, внушенными им злобной идеологией, а организация лагерей — прямое следствие агрессивной идеологической схемы — марксизма (или того, что считается марксизмом). Взгляды А. А. Мейера отчасти отразились в его статье «Ритм в труде», напечатанной в журнале «Соловецкие острова» и вызвавшей много споров, о чем я уже упоминал. Последний раз редактировалось Chugunka; 08.08.2021 в 17:47. |

|

#7

|

||||

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...B2%D0%B8%D1%87

Материал из Википедии — свободной энциклопедии  Александр Александрович Мейер Дата рождения 10 сентября 1874 Место рождения Одесса Дата смерти 19 июня 1939 (64 года) Место смерти Ленинград Страна  СССР СССР Российская империя Российская империяНаучная сфера философия религии Место работы СПбГУ Альма-матер ОНУ Алекса́ндр Алекса́ндрович Ме́йер (10 сентября 1874, Одесса — 19 июня 1939, Ленинград) — российский педагог, философский, религиозный и общественный деятель в Петербурге в период 1909—1928 годов. Содержание 1 Биография 2 «Воскресение» 3 Сочинения 4 Литература 5 Архивы 6 Иконография 7 Ссылки 8 Примечания Биография Сын преподавателя древних языков, инспектора одной из одесских мужских гимназий. В 1894 году окончил 3-ю одесскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета. Увлёкся марксизмом, в июне 1895 года был арестован за пропаганду среди рабочих. Проведя полгода в предварительном заключении, Мейер был отправлен в административную ссылку в Шенкурск Архангельской губернии. Вернувшись в 1902 году в Одессу, вновь поступил в Новороссийский университет, возобновил революционную работу и был выслан из Одессы. Некоторое время жил в Баку, где организовал ряд рабочих кружков и попытался издавать марксистскую газету, за что и был арестован во второй раз. В 1904 году Мейер выслан из Баку в Туркестан. В Ташкенте сотрудничал в газете «Русский Туркестан», выступал на митингах, читал лекции. В 1905-1906 годах дважды арестовывался, сбежал из ташкентской тюрьмы с помощью местных железнодорожников. Непродолжительное время он полулегально жил в Финляндии, а в конце 1906 года поселился в Петербурге, где стал лектором в Обществе народных университетов и преподавателем на Общественно-юридических курсах при этом Обществе. В 1906-1908 годах отошёл от непосредственного участия в революционном движении, сблизился с литературной средой столицы и попытался философски осмыслить феномены революции и революционного сознания. В 1907 году Мейер помещает две статьи в «Факелах», сборнике так называемых «мистических анархистов»: «Бакунин и Маркс» и «Прошлое и настоящее анархизма» (под псевдонимом А. Ветров), в которых критикует марксизм с анархистских позиций, прославляет как высшие ценности абсолютную свободу и бунт, противопоставляет общественно-полезному труду свободу от труда, творческий порыв, игру. Дальнейшая эволюция приводит Мейера к религии, к варианту «нового религиозного сознания». Сходство идейных установок способствует сближению Мейера с Мережковскими. Впоследствии 3. Н. Гиппиус охарактеризовала его как «нашего нового друга, человека очень интересного». Мейер становится активным членом Петербургского религиозно-философского общества, организует так называемую «христианскую секцию». В Императорскую публичную библиотеку Мейер поступил 1 декабря 1909 года в качестве вольно трудящегося в Отделение «Россика». С 20 мая 1918 года работал младшим помощником библиотекаря низшего оклада, с 1 июля 1919 года — старшим помощником библиотекаря, а с 23 июня 1924 года и вплоть до своего ареста в 1928 году — библиотекарем. Некоторое время исполнял обязанности заведующего Отделением «Россика». Службе Мейера в Отделении немало способствовало знание многих иностранных языков: немецкого, английского, французского, итальянского, испанского, голландского, польского, латинского и греческого. Мейер работал над составлением систематического каталога «Россики» и был автором проекта реорганизации этого каталога. Уже в советское время он составил «Библиографию иностранных изданий по истории революционных движений в России» (окончена в 1923 году, не издавалась). В Петербурге Мейер близко знакомится с работавшими там Г. П. Федотовым и Н. П. Анциферовым. В 1910 году Мейер был допущен к преподаванию философских предметов в Вольной школе П. Ф. Лесгафта. Выступал также с платными публичными лекциями, сбор от которых шёл в пользу рабочих клубов. В период между Февральской и Октябрьской революциями Мейер вёл активную пропагандистскую работу. В трёх вышедших тогда политических брошюрах он высказывался за доверие к Временному правительству, за продолжение войны и созыв Учредительного собрания. В августе 1917 года на Всероссийском поместном церковном соборе Мейер представлял Петроградское религиозно-философское общество. С 1918 года Мейер возобновил педагогическую деятельность. Его пригласили на Высшие естественно-научные курсы имени П. Ф. Лесгафта, где он, получив звание профессора, занимал должность учёного секретаря и создал кафедру эстетики движения. Преподавал также в Институте живого слова. Был одним из членов-учредителей «Вольной философской ассоциации» (Вольфилы). «Воскресение» В декабре 1917 года Мейер вместе с К. А. Половцевой организовал домашний религиозно-философский кружок «Воскресение», продолжавший в новых условиях традиции Религиозно-философского общества. Ядром его были Мейер, Половцева, Н. В. Пигулевская, Г. В. Пигулевский, Г. П. Федотов, Н. П. Анциферов. Кружок собирался раз в две недели, по воскресеньям, в доходном доме Копец на Малом Проспекте Петроградской стороны[1][2]. На его заседаниях бывали художник К. С. Петров-Водкин, пианистка М. В. Юдина, литературовед Л. Пумпянский, также сёстры Т. Н.[3] и Н. Н. Гиппиус[4], Н. В. Спицын[5]. К кружку примыкали некоторые участники Александро — Невского братства, в том числе отец Гурий (Егоров)[6]. Фактическим органом кружка стал издаваемый Г. П. Федотовым журнал «Свободные голоса» (1918 год, вышли 2 номера). 11 декабря 1928 года Мейер и большинство членов кружка были арестованы по обвинению в создании контрреволюционной организации «Воскресение», а также в участии в ряде других кружков. В конце весны 1929 г. он был приговорён к расстрелу, однако его жене Прасковье Васильевне Мейер (Тыченко, 1872—1942) удалось предотвратить казнь. Использовав своё дореволюционное знакомство со Сталиным и Енукидзе, она сумела добиться ходатайства ЦИК о замене расстрела десятью годами заключения на Соловках[7]. В Соловецких лагерях работал в «Криминологическом кабинете», в 1930 году был этапирован в Ленинград на следствие по так называемому «академическому делу», а затем был отправлен на строительство Беломорско-Балтийского канала. Пройдя спецкурсы, работал техником-гидрологом. Освободившись «по зачётам» в начале 1935 с запрещением жить в 12 городах, продолжал работать по этой же специальности, но уже вольнонаёмным, в Дмитрове на строительстве канала «Москва — Волга», где жил вместе с К. А. Половцевой. В 1937 году поселился в Калязине. Все годы заключения продолжается творческая работа Мейера. В это время им был написан ряд философских работ («Размышления при чтении „Фауста“, „Мысли про себя“). Весной 1939 года Мейер заболел, был помещён сначала в больницу в Москву, затем был перевезен в больницу имени В. В. Куйбышева в Ленинграде, где и скончался. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в Петербурге. Дочь — Лидия Александровна Мейер, в замужестве Дмитриева (1901—1995). Сын — Аркадий Александрович Мейер (1902—1970) Сочинения Религия и культура: По поводу совр. религ. исканий (СПб., 1909); Введение в философию религии (СПб., 1911); Во что сегодня верит Германия? (Пг., 1916); Церковь и государство (Пг., 1917); Что такое свобода (Пг., 1917); Народ не толпа (Пг., 1917); Философские сочинения (Paris, 1982); Слово-символ //Минувшее. 1992. № 6; Религиозный смысл мессианизма //Вопр. философии. 1992. № 7; Петербургское Религиозно-философское Общество //Там же. Литература Scherrer J. Die Petersburger Religios — Philo-sophischen Vereinigungen. Berlin, 1973; Анциферов Н. П. Три главы из воспоминаний //Память: Ист. сб. Париж, 1981. № 4; То же //Анциферов Н. П. Из дум о былом. М., 1992; Федотов Г. П. Лицо» России. 2-е изд. Париж, 1988; Колоницкий Б. Издательство «Друзья свободы»: Из истории идейно-полит, борьбы в 1917 г. //Книжное дело в России во второй половине XIX — начале XX века: Сб. науч. тр. Вып. 4. Л., 1989; Об Александре Александровиче Мейере 1875—1939 //Вест. РСХД. 1990. № 159; Медведев Ю. «Воскресение». К истории религиозно-философского кружка А. А. Мейера // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1999. № 4, с. 82-157. Савкин И. А. Дело о Воскресении //М. Бахтин и философская культура XX века. Вып. 1, ч. 2. СПб., 1991; Исупов К. Г. Михаил Бахтин и Александр Мейер //Там же; Исупов К. Г. Слово как поступок: О филос. учении А. А. Мейера //Вопр. философии. 1992. № 7; Лихачев Д. С. Об Александре Александровиче Мейере //Там же; Лихачев Д. С. «Беседы прежних лет» //Наше наследие. 1993. № 26, 27. Воронцова Е. Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века. — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2008. — 424 с. — ISBN 978-5-7429-0370-3. Шкаровский М. В. Религиозно-философские кружки, братства и общества Ленинграда в 1920-х годах // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. — 2007. — С. 249—251. Архивы Арх. РНБ. Ф. 10/1. Л. д.; ОР РНБ. Ф. 601, д. 1605, 1609-11, 1617, 1619, 1621, 1631 Иконография Филос. соч….; Анциферов Н. П. Из дум..; Наше наследие. 1993. № 27. Ссылки http://yakov.works/acts/20/1920/1929meyer.htm https://www.sakharov-center.ru/asfcd...page&num=12658 Примечания Воронцова, 2008. Шкаровский, 2007, с. 249—251. Гиппиус, Татьяна Николаевна (1877, Харьков- 1957, Новгород). Сестра поэтессы З. Н. Гиппиус. В 1901—1910 г. училась у Ф. А. Рубо в Академии художеств. 2 ноября 1910 — получила звание художника за картину «Садко гусляр». На выставках с 1905, художник «символисткой ориентации» : «… рисунок ее не имел сочной, густой реальности — она тонко рисовала всяких чудовищ: гномов, хвостатых рыб, апокалипсических коней, зверей, не существующих в природе» (М. Шагинян. Человек и время. М.; 1980). Автор нескольких графических портретов А. Блока (1906 г.) Художник, график, преподаватель рисования в коммерческом училище, частной школе и детском саду Шидловской, после 1918 — в советской школе. Работала художником на фабрике «Светоч». В ночь с 24 на 25 декабря 1928 — арестована в Ленинграде как «участница контрреволюционной монархической организации „Воскресение“». 22 июля 1929 — приговорена к 3 годам концлагеря и в августе отправлена в Соловецкий лагерь особого назначения. Освобождена 4 декабря 1931 г. Проживала в Вятке, затем, с сестрой Н. Н. Гиппиус, в Новгороде. Во время войны, находясь на оккупированной территории, была отправлена этапом в Германию. Вернулась в 1945 г. После войны проживала в Новгороде. Умерла в 1957, похоронена на Петровском кладбище в Новгороде. Гиппиус, Наталия Николаевна Гиппиус (1880—1963), скульптор. Сестра поэтессы З. Н. Гиппиус, писательницы А. Н. Гиппиус (1872—1942). Скульптор. Жила в Петербурге, с 1931 г. — в Новгороде. С 1945 г., после освобождения из германского концлагеря, работала в Новгородском художественном музее, реставратором. Умерла в 1963 г, похоронена на Петровском кладбище в Новгороде. Спицын,Николай Васильевич (1883—1930). До революции работал управляющим канцелярии кн. Ф. Юсупова. После революции работал преподавателем в детдомах для беспризорников на Каменном острове. C 1914 г. входил в члены Петроградского религиозно-философского общества, в общество «Вольфила». В конце 1922 г. примкнул к кружку «Воскресение» А. А. Мейера. Постановлением от 22.8. 1929 г. заключён в Соловецкий лагерь особого назначения сроком на 5 лет. Умер в лагере 09.09.1930 г., похоронен в Кеми. 30 мая 1967 г. постановлением Президиума Ленинградского городского суда реабилитирован. Отец художника С. Н. Спицына. Зегжда С. А. Александро-Невское братство (исторический очерк). СПб, 2009 СОЛОВКИ.РУ — Все о Соловецких островах / История (недоступная ссылка). Дата обращения: 18 декабря 2006. Архивировано 28 сентября 2007 года. Последний раз редактировалось Chugunka; 09.08.2021 в 16:54. |

|

| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |

| Опции темы | |

| Опции просмотра | |

|

|