|

|

||||

|

http://www.istorya.ru/book/ww2/06.php

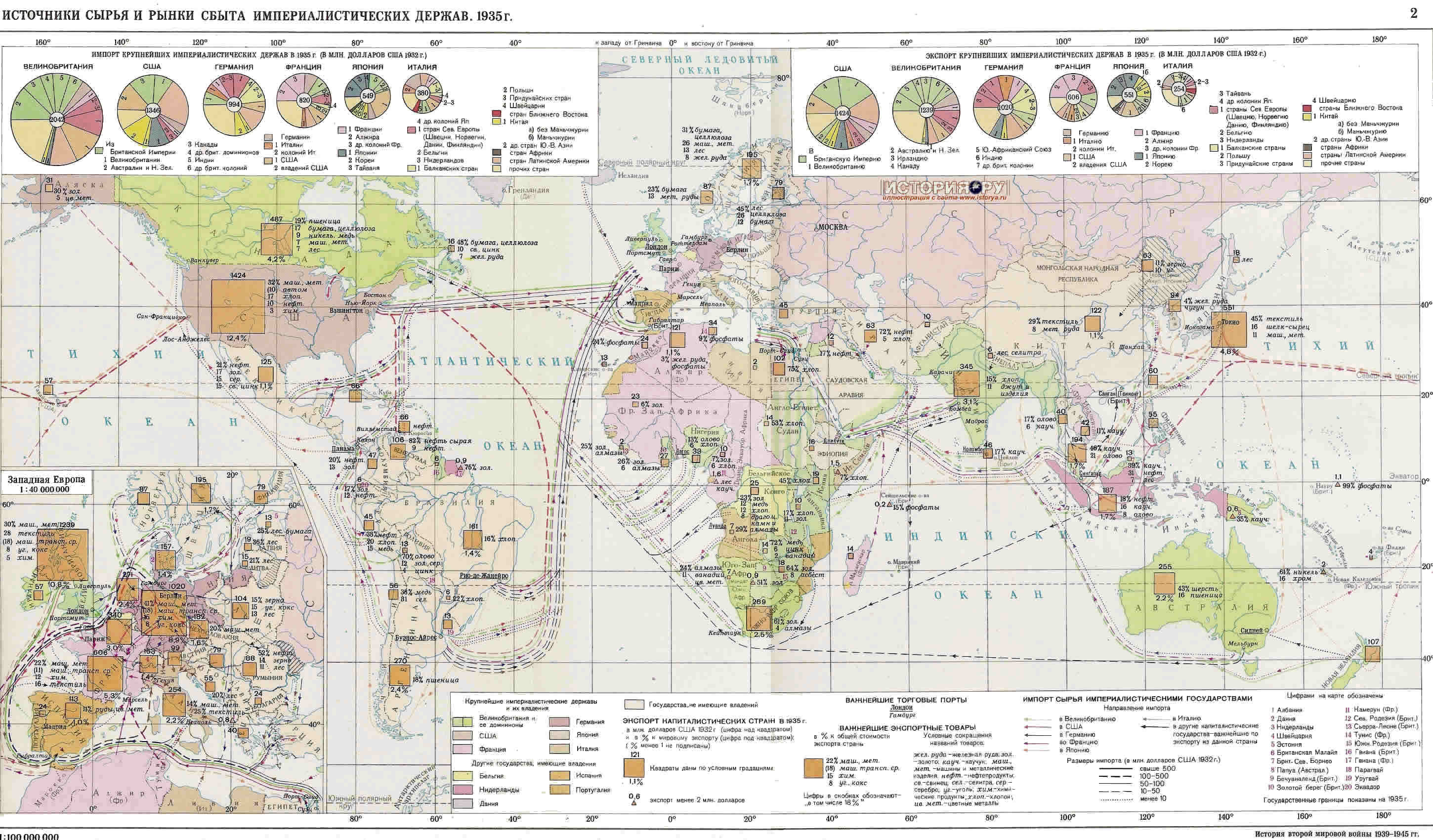

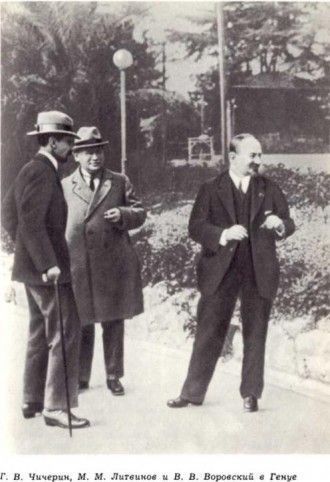

Непрерывная гонка вооружений и неизменно агрессивный внешнеполитический курс государственно-монополистического капитализма создавали на нашей планете все более напряженную обстановку. Анализируя ее, В. И. Ленин писал в 1920 г.: «...новые империалистские войны уже готовятся теперешней политикой всех буржуазных государств,— и не только готовятся сознательно, но и вытекают с объективной неизбежностью изо всей их политики...»2 Огромную роль в подготовке новых войн империалисты всех стран отводили идеологии. При этом они не только опирались на исторический опыт эксплуататорских классов, всегда уделявших серьезное внимание идеологической подготовке войны, но и тщательно учитывали некоторые важнейшие особенности новой эпохи, обусловившие значительное возрастание роли идеологии в жизни человеческого общества. В пучину первой мировой войны были втянуты колоссальные людские массы, в том числе и из колониальных стран. В ходе ее трудящиеся ценой бесчисленных жертв подходили к правильному пониманию причин происхождения войны, неоплатной вины мирового империализма за муки и гибель многих миллионов людей, к осознанию своих коренных классовых интересов, ибо, как говорил В. И. Ленин, «война в XX веке в цивилизованной стране заставляет правительства разоблачать самих себя». Всемирно-историческое значение для роста политической зрелости трудящихся всего мира имела победа Великой Октябрьской социалистической революции. Правда о Советской власти проникала в самые глухие уголки нашей планеты. Уже в марте 1920 г. В. И. Ленин с гордостью отмечал: «...нашу мирную политику одобряет громаднейшее большинство населения земли»1. В великой жизненной силе идей марксизма-ленинизма империалисты убедились и на собственном опыте в процессе вооруженной интервенции против молодых советских республик, когда, по словам В. И. Ленина, «путем агитации и пропаганды мы отняли у Антанты ее собственные войска»2. Готовя новые войны, империалисты учитыйали этот печальный для них опыт. Они, широко используя печатную пропаганду, радио, кино и другие средства массовой информации, по всем направлениям продолжали усердно внедрять идеологию милитаризма, что явилось прелюдией непосредственной идеологической подготовки второй мировой войны. Вдохновляющему воздействию революционных идей империалистическая буржуазия противопоставила свою идеологию, включая пропаганду милитаризма. Когда-то буржуазия немало гордилась тем, что в противовес средневековому невежеству и культу грубой силы провозгласила победу разума, идей свободы, равенства и братства. Но эти времена давно остались позади. Органически присущая эпохе империализма реакция во всех сферах общественной жизни утвердилась и в идеологии. «В цивилизованной и передовой Европе,— писал В. И. Ленин еще накануне первой мировой войны,— с ее блестящей развитой техникой, с ее богатой, всесторонней культурой и конституцией, наступил такой исторический момент, когда командующая буржуазия, из страха перед растущим и крепнущим пролетариатом, поддерживает все отсталое, отмирающее, средневековое. Отживающая буржуазия соединяется со всеми отжившими и отживающими силами, чтобы сохранить колеблющееся наемное рабство»3. Но буржуазия не только пытается в самых хитроумных «новейших» формах гальванизировать давно осужденные всеми честными людьми, но столь нужные ей человеконенавистнические идеи угнетателей прошлых времен. Для наиболее эффективного воздействия на сознание народа она, продолжая кичиться своей «объективностью», в действительности идет на прямую фальсификацию исторических событий, свою пропаганду совершенно сознательно основывает на прямом обмане, изощренной, а порой и грубой лжи. Все это убедительно подтверждает справедливость положения, выдвинутого В. И. Лениным еще в 1914 г.: «...буржуазные влияния на рабочих никогда и нигде в мире не состояли только в идейных влияниях. Когда идейное влияние буржуазии на рабочих падает, подрывается, слабеет, буржуазия везде и всегда прибегала и будет прибегать к самой отчаянной лжи и клевете»4. Однако, несмотря на антинаучность и ложность основных посылок буржуазной идеологии, было бы серьезной ошибкой недооценивать ее опасность, так как эта идеология насаждается представителями экономически господствующего класса капиталистических государств. На духовную подготовку народов к войне капиталистами был брошей весь арсенал буржуазной идеологии — взгляды политические и правовые, философские и религиозные, этические и эстетические. Извращенно истолковывая весь ход развития человеческого «^общества, не только многие историки, философы, юристы, публицисты, военные теоретики, но и государственные деятели буржуазных стран проповедовали культ войны и армии. В новых условиях повторилась та ситуация, при которой, как писал К. Маркс еще в работе «Восемнадцатое брюмер3 Луи Бонапарта», «усы и солдатский мундир» провозглашались «высшей мудростью общества и его наставниками». _________________________ 1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 40, стр. 177. 2 Т а м же, стр. 125. 3 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, стр. 166. 4 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, стр. 352 Особенно рьяно эта проповедь велась в странах, потерпевших поражение в первой мировой войне или считавших себя обделенными. В Германии популярный в те годы философ О. Шпенглер утверждал, что война вообще есть вечная форма и высшая ценность человеческого бытия и весь смысл существования государства состоит якобы в ведении войн . Это был милитарист-теоретик. А милитарист-практик генерал Г. фон Сект прославлял военщину и агрессию еще более усердно: «Я могу сказать, что милитаризм сделал Пруссию и затем Германию большими и сильными». Культ войны буквально пронизывал фашистскую библию «Майн кампф». А в тайном меморандуме Гитлера, распространенном в 1927 г. монополистом Кирдорфом среди германских промышленных магнатов, ставились все точки над и: «В этом мире последнее решение в экономической борьбе не определяется более или менее значительной деятельностью конкурентов, а, напротив, силой меча... который должен быть брошен на чашу весов». В мире найдутся люди, которые и сейчас могут сказать, что ведь это писал нацистский фюрер. Но вот «демократический» министр иностранных дел Штреземан в своих осторожных, но многочисленных высказываниях еще за несколько лет до гитлеровского меморандума неустанно утверждал, что «в конечном счете большие вопросы решались всегда с помощью меча» В Японии 20-х годов всячески внедрялась формула «война — отец созидания и мать культуры», широко пропагандировались принципы «Хакко Ити У» и «Кодо»6, ставшие, по определению Международного военного трибунала, «символами мирового господства, осуществляемого при помощи военной силы»7. В учебниках истории, пропагандистских статьях, «научных» трудах широко популяризировались итоги войн, которые японский империализм вел в 1894, 1904 и 1914 гг. В них утверждалось, что Япония должна каждые десять лет испытывать «благодетельный ветер войны» и что источником всех несчастий страны стало отсутствие войны в 1924 г.8. Культ войны и армии усиленно насаждался и религией; одним из наиболее распространенных символов синтоизма 9 являлся меч, и поклонение ему занимало важное место во многих церемониях. Военнослужащим усердно прививалась старинная мораль «бусидо» («путь воина»), воспевавшая верность самураев 10 императору, которая, как считало командование, «будет решающим условием победы Японии в войне с ее противниками». В проекте наставления по «моральному воспитанию», составленном генеральным штабом, было сказано, что «победа дается только тем, кто проникнут духом преданности императору». Позицию итальянского империализма выражал Б. Муссолини. Он публично заявлял, что F«фашизм... не верит ни в возможность, ни в пользу постоянного мира...», ратовал за войну и призывал итальянцев «воспринять дух и свободу империалистического Рима». Разжигая милитаристский психоз, Муссолини говорил командному составу армии 26 августа 1933 г.: «Война может разразиться внезапно, с минуты на минуту, поэтому нужно быть готовым к войне не завтра, а сейчас. Мы всегда были и остаемся прежде всего военной нацией. Поскольку у нас нет страха перед словами, добавим — милитаристской. И дополним — воинствующей нацией!» Хотя в Англии и США тогда еще не существовало массовых постоянных армий, милитаристская пропаганда и там приняла значительные размеры. «История показывает,— писал У. Черчилль,— что война — удел человеческой расы. За исключением только кратких и случайных перерывов, на земле никогда не было мира. Когда история еще не начиналась, земля была полна убийственных распрей». Одним из важных направлений в идеологической подготовке империализмом новых войн было дальнейшее разжигание национализма и расизма. В ходе первой мировой войны стараниями монополистов, военщины и их ученых прислужников шовинистические страсти в воюющих странах были «разожжены до последней степени»7. Они не утихли и с наступлением мира. Спекулируя на условиях Версальского договора и опираясь на реакционные традиции пруссачества, германские милитаристы вдалбливали в голову бюргеров идеи пангерманизма, «богоизбранности» немецкой нации, призванной вернуть себе былое могущество. В марте 1924 г. Штреземан на съезде германской народной партии в Ганновере говорил, что национальная идея должна быть поднята в сердцах всех немцев и явиться «моральным оружием» в их борьбе за свое будущее8. Это было тем более возможно, что немецкий мелкий буржуа, представитель средних слоев, прошел в свое время школу вильгельмовского воспитания, которое всеми средствами вытравляло из сознания немцев демократические идеи, покрывало романтической позолотой все реакционное в истории Германии, насаждало дух высокомерия по отношению к другим народам. От самой глухой деревенской школы до университета немцу твердили: «Все величайшие в истории военные подвиги — прусские, все величайшие творения искусства — германские, самые великие изобретения и самые выдающиея ученые — немецкие, самые сильные гимнасты — немецкие, самая лучшая промышленность — германская, а самые толковые рабочие — немцы»9. Именно на этих националистических антиверсальских дрожжах росла нацистская партия, широчайшим образом использовавшая дикий шовинизм и расизм для подготовки народа к новой мировой войне. В Японии пропагандой национализма и расизма занимались многочисленные военно-фашистские организации, печать, театр, кино. В учебнике «Ниппон синто-рон» («Теория японского синтоизма») утверждалось, что японский император — божество, японцы — раса богочеловеков, все другие люди — существа «пресмыкающиеся», «подобные червям»; японская «священная империя возвышается над всем в мире в своем единственном и недостижимом превосходстве», а все. другие государства «эфемерны, как утренняя заря». Стремясь возбудить великодержавные чувства, Муссолини говорил в мае 1927 г. о «необходимости» создать такую могучую авиацию, чтобы «рев ее моторов смог бы заглушить любой другой шум на полуострове (Апеннинском.— Ред.), а тень от ее крыльев заслонила бы солнце над нашей землей. И тогда, в период между 1935 и 1940 годами, когда, как мне кажется, наступит решающий момент в истории Европы, мы сможем заставить выслушать нас и признать, наконец, наши права». В хортистской Венгрии усиленно насаждалась своя разновидность расизма — так называемый туранизм, направленный в конечном счете на «обоснование» агрессивных претензий хортистской клики на господство среди народов Дунайского бассейна. Пышным цветом при режиме Пилсуд-ского распустился национализм в Польше. В своеобразных формах пропаганда шовинизма и расизма велась после первой мировой войны в США, Англии, Франции и других капиталистических странах. Особое место в идеологической подготовке империализмом новых войн занимала геополитика. Эта реакционнейшая теория порождена империализмом на заре его истории. Ф. Ратцель в Германии, Г. Маккиндер в Англии, А. Тайер Мэхэн в США, Ю. Челлен в Швеции еще на рубеже XIX — XX веков заложили основы геополитики. Таким образом, как справедливо подчеркивается в марксистской литературе, геополитика— это межгосударственное явление эпохи империализма . После первой мировой войны геополитические взгляды особенно усиленно пропагандируются в Германии; издается специальный журнал «Цайтшрифт фюр геополитик», выходят в свет книги А. Дикса, О. Маулла, А. Грабовского, Н. Кребса, К. Хаусхофера 4. Первое место среди этих проповедников агрессии принадлежало, бесспорно, бывшему генералу кайзеровской армии, а затем профессору географии Мюнхенского университета Хаусхоферу, который помог превратить геополитику в составную часть фашистской идеологии. Через своего бывшего адъютанта и ученика Р. Гесса он устанавливает контакт с Гитлером с самого начала нацистского движения, затем посещает его в Ландсбергской тюрьме и оказывает на него сильное влияние. Именно от Хаусхофера была воспринята Гитлером идея завоевания Германией «жизненного пространства»5, ставшая одной из первооснов национал-социалистского мировоззрения и сыгравшая зловещую роль в идеологической подготовке фашистской агрессии. Геополитические взгляды как средство «оправдания» подготовки войны распространялись и в других странах. Японская доктрина «сферы взаимного процветания» была нацелена на захват всей Азии. Муссолини заявлял, что фашистская Италия «должна расшириться или задохнуться»1. g хортистской Венгрии в печати, по радио, в устной пропаганде звучал лозунг, призывавший к пересмотру условий Трианонского договора, ревизии послевоенных границ. Для разжигания милитаристских чувств в Германии велась широкая и разнообразная колониальная пропаганда. Лишившись заокеанских владений, германские монополисты делали все возможное, чтобы подготовить население страны к борьбе за возврат потерянных и приобретение новых колоний. Ведущую роль в этой поджигательской деятельности играли возвратившиеся из колоний германские предприниматели, дельцы, чиновники, военные; по данным на 1921 г., их число достигало 200 тыс.. Главным центром колониальной пропаганды было существовавшее еще с 80-х годов XIX века «Германское колониальное общество». В 1926 г. оно имело 250 отделений в городах страны и насчитывало 30 тыс. членов; во главе его стояли бывший губернатор Германской Восточной Африки депутат рейхстага Г. Шнее и активный колониальный делец Т. Зейтц *. Это общество было окружено широко разветвленной сетью дочерних колониальных организаций. Вскоре после первой мировой войны создаются «Германское общество участников колониальной войны», «Союз памяти колониальных воинов», «Колониальнохозяйственный комитет», «Колониальный союз германских националистов», «Женский союз Красного Креста для немцев, проживающих в колониях», «Объединение для германских поселений и путешествий». Осенью 1922 г. они вошли во вновь созданное «Колониальное имперское объединение». Все эти «общества» и «союзы» вносили свою посильную лепту в подготовку новой войны. Уже в 1920 г. под воззванием с требованием возврата колоний было собрано около 4 млн. подписей 5. В Рендсбурге специальная школа подготавливала немецких девушек к жизни в заокеанских странах 6. Для колониальной пропаганды широко использовалась пресса, применялись порой самые неожиданные средства, вплоть до изготовления и распространения специальных подставок для пивных кружек, снабженных колониальными лозунгами. В 1928 г. колониальные объединения, предпринимательские хозяйственные союзы опубликовали «Всеобщую германскую колониальную программу», подписанную руководящими представителями германского монополистического капитала. В ней открыто выдвигались требования передела мира. Почти все буржуазные партии Веймарской республики в своих программах заявляли о необходимости признать права Германии на экономическую и политическую деятельность в колониях 7. В сентябре 1924 г. в ноте Совету Лиги наций правительство Веймарской республики выдвинуло требование возвратить ей колонии как предварительное условие вступления Германии в Лигу наций, а через три месяца в новом меморандуме этого правительства говорилось, что Германия имеет виды на территории, находящиеся в подмандатном управлении К Немецкие правящие круги стремились привлечь на свою сторону симпатии народов Востока, выдвигая демагогические лозунги: «Германия и Восток, обманутые Версалем», «Германия и Восток — жертвы империалистического произвола»2. На протяжении всего первого послевоенного десятилетия колониальная пропаганда велась также в Италии и Японии. В Англии, Франции, США наряду с этим осуществлялись меры но удержанию колоний, вплоть до вооруженной борьбы против народов, пытавшихся вырваться из-под ига колониализма. А когда положение колонизаторов осложнялось, они — уже в 20-е годы — прибегали к организации коллективного колониализма. Примером этого может служить координация усилий и взаимная помощь Франции и Испании в удушении республики Риф в 1925—1926 гг.. В идеологической подготовке империализмом новых войн большое jviecTO занимала фальсификация истории, истории первой мировой войны в особенности. Империалисты, учитывая все возрастающее значение исторических знаний для формирования сознания народа, во всех странах капитала широким фронтом вели работу по использованию истории для политических нужд дня. Прежде всего германские империалисты стремились искоренить из народного сознания революционные воспоминания и традиции. Немецкая буржуазная историография имела в этом позорном деле немалый опыт. Ведь именно она нарекла славный 1848-й «безумным годом» («Das tolle Jahr»). В 50-е и 60-е годы XIX века, по оценке К. Маркса, «реакции в Германии удалось совершенно вытравить воспоминания о 1848—1849 годах»4. Еще большую волну ненависти вызвала у империалистов Ноябрьская революция 1918 года. Оклеветать, извратить ее сущность и роль в истории страны, представить революцию как «стихию безумия», заставить забыть, любыми путями вытравить революционные традиции у широких кругов трудящихся, сохранить и укрепить милитаристские традиции — таково было стремление реакционных немецких историков. «Gegen Demokraten helfen nur Soldaten» («против демократов помогают только солдаты») — вот главное правило, основной принцип «исследования» истории немецкими реакционерами начиная с 1848 г. и до наших дней. Милитаристским реваншистским духом были пронизаны исторические изыскания, касающиеся любого периода немецкой истории. Известный историк Г. Риттер писал о Мартине Лютере, что «он — это мы сами: вечный немец». При анализе эпохи освободительных войн начала XIX' века Риттер недвусмысленно пытался призвать немцев к такой же решительной борьбе против капиталистических конкурентов и в современных условиях. С особым усердием немецкие историки изучают эпоху Бисмарка. В 1919 г. выходит в свет третий том «Мыслей и воспоминаний» Бисмарка, с 1924 г. издаются его «Собрания трудов»; широко публикуются мемуары других политиков, дипломатов, военных деятелей тех времен, а также исследования и статьи. Весь этот поток литературы должен был, с одной стороны, убедить широкие массы в правильности воинственной политики «железного канцлера» и германского империализма в целом, а с другой — всемерно возбудить националистические чувства. И совершенно не случайно тот же Риттер доклад о Бисмарке в 1928 г. закончил словами: «Deutschland, Deutschland uber alles, uber alles in der Welt» («Германия, Германия превыше всего, превыше всего в целом мире»). ____________________ 1 Deutsche Kolonialpolitik in Dokumenten, Gedanken und Gestalten aus den letzten fiinfzig Jahren, S. 500. 2 G. Glasneck, J. Kircheisen. Tiirkei und Afganistan — Brennpunkte der Orientpolitik im zweiten Weltkrieg. Berlin, 1968, S. 179. 3 W. H a r г i s. France, Spain and the Rif. London, 1927, p. 203. 4 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 32, стр. 496. источники сырья и рынки сбыта империалистических держав 1935  В эпицентре идеологической борьбы находилась история первой мировой войны, особенно вопрос о ее виновниках. Общую линию империалистов охарактеризовал в 1927 г. американский исследователь Г. Ласвель: «Не должно быть колебаний по отношению к тому, кого нужно ненавидеть. Причиной войны не должны выставляться ни мировая система управления международными делами, ни тупость и недоброжелательство правящих классов, но исключительно хищнические инстинкты неприятеля. Преступность и простодушие должны быть разграничены географически, причем вся преступность должна находиться по ту сторону границы». Именно по этому рецепту страны-победительницы записали в Версальском договоре, что единственной виновницей войны 1914—1918 гг. является Германия (немецкой делегации было заявлено, что данный вопрос не подлежит дискуссии). Выступая в марте 1921 г. в Лондоне, Ллойд-Джордж говорил: «Для союзников германская ответственность за войну является основным положением. Это — базис, на котором воздвигнуто здание Версальского договора. Если это положение будет отклонено или если тут будет сделана уступка, договор окажется разрушенным. Мы желаем поэтому уяснить раз и навсегда, что союзники должны рассматривать германскую виновность как установленный факт». Конечно, это решение противоречило истине, потому что организаторами первой мировой войны были империалисты всех стран. Но и немецкие буржуазные историки и политики, выступая против тезиса Версальского договора о виновности Германии, боролись не за истину, а за оправдание германского империализма и создание идеологических предпосылок для подготовки им новых войн. К. Каутский писал в 1920 г., что «Германия не планировала войны» и «пыталась избежать ее»3. Президент Гинденбург в 1927 г. говорил, что «война была для нас крайним средством самозащиты всего народа от врагов в мире посредством тяжелых жертв. С чистым сердцем мы выступили на защиту отечества, и чистыми руками немецкое войско владело оружием»4. Таким образом, создавался своеобразный единый фронт от правых социал-демократов и буржуазных историков до престарелого фельдмаршала. Все они пытались представить германский империализм в виде непорочного агнца и всю ответственность за мировую войну переложить либо на Россию, либо на Францию и Англию. Через три с половиной месяца после прихода Гитлера к власти официоз нацистской партии откровенно писал: «Не следует забывать, что германская историческая наука предприняла борьбу против Версальского договора. Ее задача — выковывать историческое оружие против лжи о виновниках войны, относительно «коридора» и Верхней Силезии, за присоединение Австрии и для борьбы за Рейн»5. Это заявление нельзя рассматривать лишь как изложение взглядов фашизма на роль истории. В нем не только ставились задачи перед германской исторической наукой, но и был брошен ретроспективный взгляд на деятельность историков в период Веймарской республики. Большинство их в 20-е годы, выполняя социальный заказ германского империализма, все усилия сосредоточили на том, чтобы распороть по всем швам Версальский договор, воспитать немцев в духе национализма, шовинизма и реваншизма. Широко развернутая антиверсальская пропаганда по вопросу о виновниках войны сочеталась со столь же лживой трактовкой причин печального для Германии исхода войны. Поражение страны приписывалось пресловутому «DolchstoB» («кинжал в спину»), якобы всаженному левыми силами. Культивируя миф о непобедимости германской армии и правоте генерального штаба, о гениальности полководцев Гинденбурга и Люден-дорфа, реакционная немецкая историография вносила свой немалый вклад в подготовку новой мировой войны. Об истинном характере работ историков веймарской Германии один из видных идеологов германского империализма — генерал Кейм откровенно писал в конце 1920 г.: «Старый милитаризм... мы не в состоянии возродить. На этот счет не надо себя обманывать. Но подлинный военный дух мы должны лелеять и растить. Дух Таннен-берга, который вел нас к победе в бесчисленных боях,— тот дух, который в августе 1914 г. воодушевлял всех немцев и теперь еще воодушевляет многие сотни тысяч соотечественников... Для этого следует непрестанно напоминать народу, во всех его слоях, о героических воинских подвигах мировой войны, воплощающих истинную германскую доблесть». Возрождение милитаризма в Германии началось прежде всего с воссоздания и широкого распространения его идеологии и традиций в государственном аппарате, школе, рейхсвере. Как свидетельствует генерал Мюллер, работавший в 20-е годы в военно-политическом отделе министерства рейхсвера, «традиции в Веймарской республике культивировались ради подготовки к реваншу»2. Значительная часть работников немецкой культуры и науки, в том числе и исторической, сыграла крайне неблаговидную роль по отношению к своему и другим народам, поддерживая, разрабатывая и насаждая милитаристские традиции и идеологию. Если о прусском учителе говорили, что он выиграл сражение за создание германской империи при Бисмарке, то реакционные авторы периода Веймарской республики несут большую ответственность за то, что они идеологически подготовили молодежь для агрессии против других народов, для бесчисленных жертв мировой войны. Пропаганда культа войны, разжигание националистических страстей, реваншизма, попытки геополитического «оправдания» агрессивных вожделений, фальсификация истории в милитаристских целях — все это не представляло чего-либо совершенно нового. Подобные приемы идеологической подготовки войн в той или иной форме, в том или ином масштабе применялись всеми эксплуататорскими классами и ранее. Характерным для межвоенного периода было то, что пропаганда войны стала еще более откровенной и навязчивой, резко возросли ее масштабы и размах, значительно усовершенствовались ее технические возможности. Одно из существенных различий в империалистической пропаганде до первой мировой войны и после нее состояло в том, что буржуазная пропаганда все в большей мере прибегала к демагогии, к бездоказательным обещаниям, лишь бы увлечь массы за собой, не обращая внимания на то, что ее элементы не были не только в логической связи между собой, но даже противоречили друг другу. Видный буржуазный исследователь истории германского фашизма В. Хофер писал: «Неясность в программных положениях позволила национал-социалистам одновременно выступать и в антикапиталистическом и в антипролетарском облачении, изображать себя в качестве силы одновременно реставраторской и революционной, называть себя националистами и одновременно социалистами. B результате партия (гитлеровская.— Ред.) сумела приобрести себе союзников в различных социальных слоях немецкого народа». В системе идеологической подготовки войны в межвоенный период появилось качественно новое направление — антикоммунизм, антисоветизм. Оно сразу же стало главным, доминирующим во всей идеологической подготовке войн и охватило все без исключения империалистические страны. После свершения Великой Октябрьской социалистической революции И всемирно-исторических побед молодой Советской власти буржуазия была смертельно «запугана «большевизмом», озлоблена на него почти до умопомрачения...». Безраздельно господствуя многие столетия, буржуазия в гуле вооруженного восстания в Петрограде, в победном марше красноармейских полков впервые расслышала звуки похоронного колокольного звона для себя как класса. И с этого момента она страстно желала уничтожения Советской власти, мирового большевизма. Б. Колби, государственный секретарь США в 1920—1921 гг., откровенно заявил в начале 30-х годов, что американская политика непризнания Советского государства с самого начала «была основана на определении России враждебным государством». А в мае 1931 г. он разъяснял в печати: «Когда я говорю о России как о «враждебном государстве», я утверждаю только то, что свободно признавалось и нигде не отрицалось». У. Черчилль, заявляя в ходе дебатов в английском парламенте в 1926 г., что надеется дожить до того дня, когда в России будет свергнута Советская власть и создано «цивилизованное правительство», выразил заветную мечту не только свою, но и мировой империалистической буржуазии. Черчилль в данном случае высказал лишь то, что давно уже было сокровенной мечтой также и его единомышленников, которые не только рассуждали, по и начали конкретную расстановку сил для осуществления антисоветских планов. 15 января 1920 г. командующий американскими оккупационными войсками в Германии генерал Г. Аллен записал в дневнике: «Германия является государством, наиболее способным успешно отразить большевизм». Далее он недвусмысленно расшифровывает свое понимание этого «отражения»: «Расширение Германии за счет русской территории на длительное время отвлекло бы немцев на Восток и уменьшило бы тем самым напряженность их отношений с Западной Европой»6. Такой «социальный заказ» англо-франко-американских империалистов полностью соответствовал мировому антикоммунизму, антисоветским планам германской военщины. Буквально на второй день после Ноябрьской революции —10 ноября 1918 г.— канцлер Эберт по телефону договаривался с верховным главнокомандованием сухопутных войск о совместных действиях против большевизма и леворадикальной части германского рабочего класса ?. В тот же день фельдмаршал Гинденбург специальной телеграммой потребовал от офицеров и солдат принять все меры для того, чтобы «воспрепятствовать распространению террористического большевизма». О «необходимости» борьбы с коммунизмом генерал Тренер писал Гинденбургу в 1923 г.1. 15 марта 1929 г. Гитлер заявил: «Каждый офицер должен знать, что марксизм разрушил старую империю»2. В феврале 1930 г. начальник войскового управления генерал фон Хаммерштейп писал: «Рейхсвер решительным образом ведет борьбу против линии коммунизма, третьего интернационала». В общем антисоветском хоре слышался голос и японских милитаристов. В 1928 г. Алкава Такахару написал книгу «О современных идеях в армии», которая легла в основу идеологической обработки японского солдата. В этой книге автор утверждал, что теперь уже невозможно полностью оградить армию от идей социализма и коммунизма и поэтому воспитатели армии должны «смело вступить в столкновение с Марксом и расправиться с коммунистами». Мировая буржуазия стремилась любыми путями как можно быстрее уничтожить нарождающийся социалистический мир. На это прежде всего и была направлена ее экономическая, политическая, военная и идеологическая деятельность. В области идеологии первая заповедь империалистов заключалась в том, чтобы не допустить в свои страны «идейной заразы большевизма», скрыть от народа самый факт успешного практического осуществления идей научного социализма. Буржуазия когда-то пыталась игнорировать появление марксизма. Тогда эта попытка провалилась. Но обреченные классы, как правило, плохо внемлют урокам истории. Империалисты «заключили между собой настоящий заговор молчания, боясь пуще всего распространения правдивых известий о Советской республике вообще, официальных ее документов в особенности». Но, как известно, идеи путешествуют без виз, и, несмотря на все препоны, правда о Советах доходила до трудящихся капиталистических стран. На борьбу с идеями социализма буржуазия мобилизовала все, что только могла: прессу, кино, радио, театр, литературу. И везде была ложь, везде буржуазная печать «в миллионах экземпляров своих изданий поливала большевиков отвратительными клеветами...», «нет того нелепого и чудовищного обвинения, которое против нас не возводили бы». Но пожалуй, наиболее излюбленными были утверждения о «красном милитаризме». В январе 1921 г. народный комиссар иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин вынужден был послать всем советским дипломатическим представителям за границей телеграмму о том, что «кампания лжи по поводу наших якобы агрессивных намерений против наших соседей становится настолько необузданной, что мы не можем продолжать относиться к ней равнодушно, а действительная цель подстрекания против нас мирно живущих в соседстве с нами народов становится все более очевидной». По мере успехов Советской власти размах клеветнической кампании еще более возрастал. В интервью сотруднику Российского телеграфного агентства (РОСТА) в июле 1925 г. Г. В. Чичерин говорил как о типичнейшем явлении противостоявшего нам политического лагеря — о вошедших в систему и превратившихся в ремесло подлогах. Они были составной частью кампании лжи и клеветы, развернутой против СССР его противниками и сделавшейся в эти годы особенно ожесточенной. В интервью перечислялось 20 фальшивок, обнаруженных за короткое время, и на основе неопровержимых фактов делался протокол в органы большей частью совершенно сознательно пользовались подобными фальсификациями и оплачивали их . Лидеры правых социалистов продолжали верно служить своим хозяевам-империалистам. В резолюции Объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) летом 1927 г. отмечалось, что «идейную подготовку войны против СССР наряду с буржуазией берет на себя и так называемая международная социал-демократия вместе с «ультралевыми» ренегатами коммунизма: всемерное дискредитирование СССР как государства; клевета о перерождении, кулацкой политике... и бонапартизме; крики о «красном империализме», о якобы поджигательской роли СССР, который «виновен» в нарушении мира, заботливо «охраняемого» Лигой наций... — все это должно служить прикрытием и оправданием классовой войны империалистской буржуазии против пролетарского государства и отвлечь рабочих Европы от выполнения пролетарского долга защиты всеми мерами СССР». Что же касается входивших в социал-демократические партии рабочих, то значительная их часть не поддерживала внешнеполитического курса своих правых лидеров и занимала позитивную позицию в вопросах защиты мира. Антивоенные выступления рабочих — социал-демократов вливались в общее русло борьбы за сохранение мира. Итак, едва завершилась первая мировая война, как международный империализм стал угрожать человечеству новой мировой войной. Эта опасность порождалась как обострением всех противоречий капитализма в период его общего кризиса, усилением неравномерности развития, так и обусловленным самой природой империализма его реакционным внутриполитическим и агрессивным внешнеполитическим курсом, ростом вооружений, милитаристской идеологией. Систематическая пропаганда антикоммунизма во всех капиталистических странах в огромной степени способствовала созданию милитаристского угара. Именно в атмосфере, отравленной духом антикоммунизма, могло появиться такое чудовищное общественное явление, как фашизм. Ныне всему миру известно, какую роковую роль сыграли идеи антикоммунизма в подготовке и развязывании второй мировой войны. Практическую подготовку войны за новый передел мира империалисты фактически начали сразу же после окончания первой всемирной вооруженной схватки. «Война окончена, да здравствует новая война!» — вот девиз государственно-монополистического капитализма. |

|

||||

|

http://www.istorya.ru/book/ww2/07.php

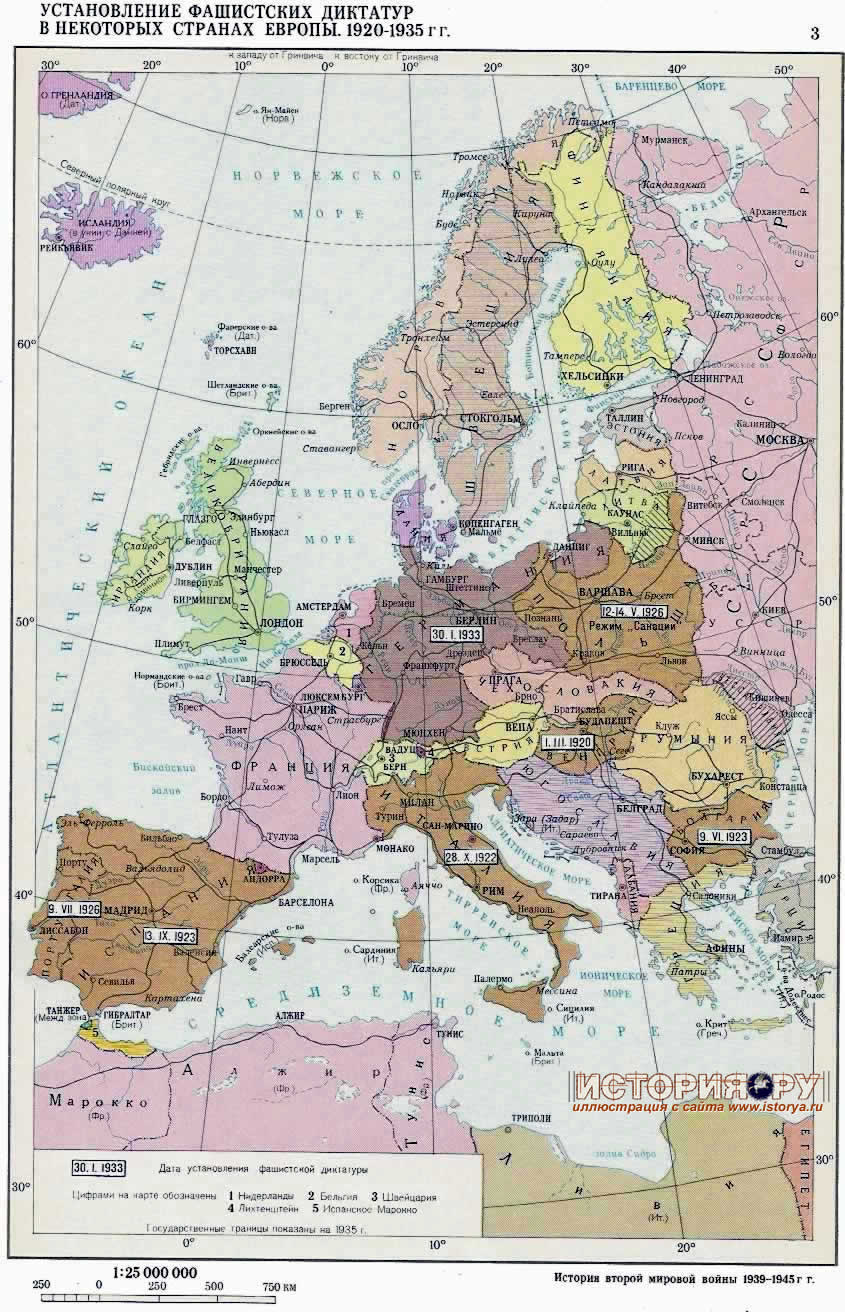

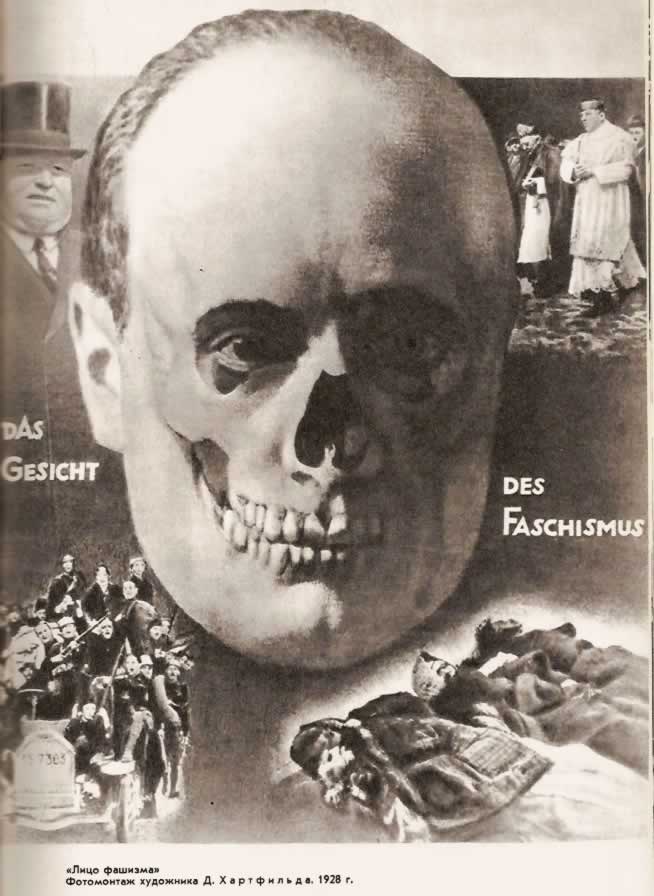

Социально- политические корни фашизма и пути его прихода к власти Фашистские движения и режимы возникли после первой мировой войны как выражение стремлений наиболее реакционных, шовинистических кругов финансового капитала к открытой террористической диктатуре. Эта тенденция была прослежена В. И. Лениным задолго до появления первых фашистских групп и диктатур, когда еще и понятия «фашизм» не существовало. В труде «Империализм, как высшая стадия капитализма» он раскрыл закономерности, присущие государственно-монополистическому капитализму, которые ведут к подобным диктатурам, показал неразрывную связь усиления государственной машины империализма с неслыханным ростом ее чиновничьего и военного аппарата для репрессий против пролетариата и широких народных масс как в монархических, так и в самых свободных, республиканских странах. Характеризуя империализм как последнюю стадию капитализма, Ленин писал: «Всеобщее» увлечение его перспективами, бешеная защита империализма, всевозможное прикрашивание его — таково знамение времени»1. Фашизм — это детище общего кризиса капитализма, кризиса всей социально-экономической, политической и идеологической структуры буржуазного общества. Монополистическая буржуазия, а в ряде случаев и немонополистическая, опасаясь за судьбы своего классового господства, видела в фашизме ту силу, которая должна расправиться с революционными массами, и прежде всего с рабочим классом 2. Совещание коммунистических и рабочих партий 1969 г. в Москве отметило, что «фашизм усиливает свою активность в момент обострения кризиса империализма, когда возрастает стремление реакции применять методы грубого подавления демократических и революционных сил»3. При быстром развитии и обострении кризиса «верхов», с одной стороны, и возрастающей мобилизации и революционной решимости «низов»— с другой, государственная власть буржуазии становится шаткой. В такой момент создается обстановка, когда господствующие классы уже не в силах управлять по-старому, а рабочий класс и его союзники еще не готовы предпринять решительные совместные действия для выхода из кризиса революционным путем. _________________ 1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 407. 2 Ныне даже некоторые буржуазные исследователи вынуждены открыто признать, что «фашизм развивался как противовес угрозе социализма в промышленных странах» (S. Woolf (Ed.). EuropeanFascism. London, 1968, p. ). 3 Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Документы и материалы. М., 1969, стр. 322. Гоcполствующая власть прибегает к методам террористической диктатуры, одну из разновидностей которой и представляет собой фашизм. Конечно, ставка на фашизм — политический риск, но правящие круги, как доказывает опыт, идут на такой риск. Фашизм — это террористическая диктатура монополистического капитала. Ее цель — укрепление классового господства крупной буржуазии, предотвращение революционного взрыва, подавление рабочего класса и его организаций. Фашистские движения и диктатуры возникли в 20-е и 30-е годы в тех странах, где влияние общего кризиса капитализма было особенно сильным и назревало его разрешение революционным путем. В эпоху империализма происходит самое тесное и сложное переплетение интересов и связей монополий, банкового капитала не только в национальном, но и в международном масштабе. Фашизм везде и всюду, где он получал распространение, выступал под флагом шовинизма. Но его стремление к мировому господству не препятствовало международным связям монополистов. Монополии фашистских государств состояли в бесчисленных картельных соглашениях с крупнейшими монополиями других капиталистических стран, особенно с теми из них, которые носили международный характер. Тесные экономические связи монополий порождали политическое, дипломатическое и военное сотрудничество фашистских правительств с правительствами других буржуазных государств. В области идеологии и пропаганды единство классовых интересов монополистов проявилось в том, что кровавые расправы фашистов со всеми, кто противился их произволу, не осуждались, а восхвалялись политическими деятелями и печатью «демократических» государств. Этим же занимался и Ватикан. Римский папа Пий XI заявил в 1929 г.: «Муссолини ниспослан нам провидением; это человек, свободный от политических предрассудков либерализма». Фашистское движение до захвата власти — это терроризм, нелегальные боевые организации, антипарламентаризм, национальная и социальная демагогия. После установления фашистской диктатуры — это устранение с политической арены всех других партий и в особенности беспощадная ликвидация всех рабочих организаций, режим террора, «тоталитарное» государство. В. И. Ленин отмечал, что существует совершенно определенное полицейское правило, которое выражается в следующем: «Против народной революции, против классовой борьбы нельзя опираться на полицию, надо опираться тоже на народ, тоже на классы». Иначе говоря, реакция всегда пытается кроме полиции и армии создать себе более или менее широкую социальную опору, привлекая на свою сторону деклассированные элементы, чтобы формировать из них ультраправые организации и вооруженные отряды. Фашизм создал себе массовую социальную базу, применяя методы Демагогии и обмана. Ложь сопутствовала фашистским диктатурам на протяжении всей их истории, отмеченной преступлениями и кровью. Широкое использование фашизмом социальной демагогии отличало его в известной мере от других буржуазных партий. Если последние, как правило, замалчивали кризис капиталистической системы, то фашисты «смело» критиковали ее, предлагали свой выход из кризиса и даже демагогически заявляли о ликвидации классов и классовых различий, о введении социального равенства. Гитлер в книге «Майн кампф» писал: «Национал-социалистское государство не знает «классов». Оно в политическом отношении знает только граждан, пользующихся совершенно одинаковыми правами и несущих одинаковые обязанности»1. Фашистские главари поносили «плутократов» обещали ликвидировать «процентное рабство», навсегда покончить с экономическими кризисами и безработицей. Спекулируя на стремлении масс к социализму, фашизм называл себя революционным, социалистическим движением — «национал-социализмом». Фашистская демагогия оказывала тлетворное влияние на определенные слои общества, прежде всего на те, которые испытывали тяжелые последствия наступления крупного капитала, экономических кризисов: мелкую и среднюю буржуазию, безработных и люмпен-пролетариев, утративших перспективу и отчаявшихся людей. В фашистскую партию шли прислужники контрреволюции: чиновничество, военщина, полицейские агенты и провокаторы, охранники и жандармы. Но не только они составляли социальную базу фашизма. Фашизм сумел опутать своими сетями сравнительно широкие слои мелкой буржуазии и часть рабочих. Некоторое представление о социальной базе фашизма можно получить из официальных данных состава гитлеровской партии. В 1930 г. в рядах германских нацистов состояло: «самостоятельных хозяев» (владельцев промышленных и торговых предприятий, банкиров, монополистов и кулаков) — 20 процентов (всего состава партии), крестьян — 11 процентов, крупных чиновников — 13 процентов, служащих (главным образом бывших военных) — 21 процент. Промышленные рабочие составляли в 1930 г. лишь 20 процентов фашистской партии, в то время как их удельный вес в обществе составлял 45 процентов 2. Буржуазная демократия казалась фашистам опасной, и они, готовя войну, с неистовством обрушивались на ее институты. В угоду промышленным и финансовым акулам, организовавшим военное производство, фашизм ввел систему государственного регулирования, аналогичную той, которую проводили правительства воевавших капиталистических стран в годы первой мировой войны. Осуществление регулирования производства и распределения представляло собой дальнейшее развитие государственно-монополистического капитализма, создание военной экономики. Захватывая власть и выполняя социальный заказ буржуазии, фашисты старались прежде всего истребить передовую часть рабочего класса, разгромить его организации. Фашистские главари задолго до второй мировой войны планировали дальнейшее усиление репрессий и расправ, так как они знали, что население их стран войны не хочет и придется столкнуться с сильным антивоенным движением. Главный палач гитлеровской Германии — Гиммлер в одном из своих выступлений перед руководителями офицерского корпуса фашистского вермахта откровенно заявил: «В предстоящей войне мы будем иметь не только сухопутный фронт на земле, морской фронт на воде, воздушный фронт в небе, мы будем иметь еще и четвертый театр войны внутри Германии. Это та основа, из которой мы должны исходить»3. __________________ 1 A. Hitler. Mein Kampf. Miinchen,1933, S. 465. 2 H. Schumann. National-Sozialismus und Gewerkschaftsbewegung. Hannover — Frankfurt a/M., 1958, S. 35; S. L i p s e t. Political Man. The Social Bases of Politics. New York, 1960, p. 148. 3 Archiv des Deutschen I-nstituts fur Militargeschichte, Bd. 77, S. 852. установление фашистских диктатур в некоторых странах европы 1920-1935  Характерная черта фашизма — грубое беззаконие, бесчеловечные расправы с трудящимися массами, противниками фашистского режима, поборниками сохранения мира. Фашизм всюду опирался на национализм, шовинизм, расизм, а в ряде стран и на реваншизм. Не случайно фашистские диктатуры утвердились именно там, где национальное чванство, проповедь ненависти к другим народам больше всего оказывали пагубное влияние на политическую жизнь и идеологию и где все эти черты, подогретые поражением в первой мировой войне, породили шовинизм. Марксистские партии дали точную характеристику классовой сути фашизма с момента его появления. V конгресс Коммунистического Интернационала, состоявшийся в 1924 г., записал в своей резолюции: «Фашизм является одной из классических форм контрреволюции в период развала капиталистического строя и пролетарской революции — особенно там, где пролетариат, борясь за власть, но не обладая революционным опытом и не имея революционной руководящей классовой партии, не смог организовать пролетарской революции и довести массы до установления пролетарской диктатуры. Фашизм представляет из себя боевое оружие крупной буржуазии в борьбе с пролетариатом... Питательной средой для его корней являются, главным образом, те средние слои буржуазии, которые капиталистический кризис обрекает на гибель, а также элементы, деклассированные войной, как бывшие офицеры и пр., отчасти даже некоторые элементы пролетариата, горько разочаровавшиеся в своих надеждах на революцию и озлобленные»1. Это было обобщением событий, происходивших в Италии. Летом 1935 г. VII конгресс Коммунистического Интернационала решительно выступил против недооценки фашистской угрозы как в отдельных странах, так и во всем мире. Конгресс с большой тревогой отмечал, что фашизм превратился в угрозу международную, что фашизм — это наиболее опасный и наиболее жестокий враг, с которым когда-либо сталкивалось международное рабочее и демократическое движение. Мобилизуя коммунистов против всякой недооценки фашизма, конгресс осудил «опасные иллюзии автоматического краха фашистской диктатуры» и призвал трудящихся к бдительности по отношению к каждому шагу фашистского движения. Конгресс дал развернутую характеристику фашизма, его сущности, социальной базы, его политики и классового предназначения. В докладе Г. М. Димитрова «Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса, против фашизма» и в резолюции конгресса предельно ясно было сказано о социально-политических корнях фашизма и его классовой функции. В этих документах раскрывалась полная несостоятельность утверждений социал-демократических лидеров о том, что фашизм — это якобы власть восставшей мелкой буржуазии, стоящая над пролетариатом и буржуазией. «Нет,— говорил Димитров.— Фашизм — это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпенпролетариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов»2. Приход фашизма к власти не был обыкновенной заменой одного буржуазного правительства другим. То была смена одной государственной формы классового господства буржуазии — буржуазной демократии — другой ее формой — открытой террористической диктатурой. ______________________ 1 Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919—1932, стр. 448. 2 Г. Димитров. Избранные произведения. Т. 1 (1910—1937 годы). Перевод с болгарского. М., 1957, стр. 377. Фашизм приходил к власти во взаимной, подчас острой борьбе со старыми буржуазными партиями или с определенной частью их, в борьбе разных групп монополистической буржуазии, в борьбе в самом фашистском лагере, которая иногда доходила до вооруженных столкновений, как это было, например, в Германии и Австрии. Однако во всех случаях путь фашизму прокладывали правящие буржуазные круги. Западногерманский философ К. Ясперс резонно замечает: «Поток не прорвал бы плотины, если бы люди, сидевшие на решающих постах, не открыли ему шлюзы»1. Каким бы путем фашизм ни развивался и какие бы средства ни использовал для захвата власти, он всегда и везде характеризовался свирепейшим наступлением капитала на трудящиеся массы, бешеной реакцией и контрреволюцией, безудержным шовинизмом и захватнической политикой. Эта характеристика фашизма, данная XIII пленумом Исполкома Коминтерна и VII конгрессом Коминтерна, раскрывает не только природу, но и основную классовую функцию фашизма. Фашистские диктатуры характеризовались слиянием сил монополий, государственной машины, военщины, гангстерских штурмовых отрядов, разбойничьей идеологии в единый механизм, направленный против рабочего класса и всех освободительных движений человечества. «Никакая фантазия не в состоянии выдумать того,— писала старейшая деятельница КПСС Е. Д. Стасова,— что осуществляли и осуществляют каждый день в концентрационных лагерях, в казармах штурмовиков, в огромной тюрьме, в которую фашизм превратил Германию, носители новой «национальной немецкой культуры»2. Вся политика фашизма, и внутренняя, и внешняя, определялась интересами монополий. Так, например, решающее влияние на колонизаторскую политику гитлеровской Германии оказывали банки, угольные, стальные, химические и другие монополии. О покровительстве фашизму со стороны официальных властей имеется множество неопровержимых доказательств. Итальянский историк-антифашист Г. Сальвемини рассказывает следующее. В 1920 г. либеральный кабинет Джолитти, пост военного министра в котором был предоставлен социал-реформисту Бономи, «считал, что следует использовать фашистское наступление для того, чтобы сломить социалистов и коммунистов», и «поэтому позволил руководителям армии снабжать фашистов ружьями и грузовиками и разрешил отставным офицерам и офицерам запаса командовать ими»3. В Германии фашизм вырос еще в большей мере, чем в Италии, под руководством и заботливой опекой старого режима и особенно военных властей. Его с самого начала поддерживали, финансировали и субсидировали представители крупной буржуазии. Еще в 1924 г. процесс над Гитлером — Людендорфом и следственная комиссия баварского парламента обнаружили факты финансовой поддержки гитлеровцев со стороны крупной буржуазии. Глава «Стального треста» Ф. Тиссен и глава Рейнско-Вестфальского угольного синдиката Э. Кирдорф убедили руководителей германского рурского капитала согласиться на то, чтобы все угольные и стальные концерны вносили обязательный налог в избиратель 0НД национал- социалистов. Во время выборов президента в 1932 г. Тиссен передал национал-социалистам в течение нескольких дней более 3 млн. марок 1. Без эТой помощи гитлеровская агитация в 1930—1933 гг. не могла бы принять таких фантастических размеров. В национал-социализме монополистическая буржуазия имела готовое орудие для осуществления своих целей. Нацистская партия давала ей то, в чем она нуждалась больше всего: массовую базу, без которой нельзя держаться у власти, а главное, помышлять о реванше. Германские монополисты мечтали о времени, когда прекратятся ненавистные забастовки, с улиц исчезнут красные флаги и можно будет без помех приступить к непосредственной подготовке новой мировой войны. Германский империализм вручил в январе 1933 г. политическую власть национал-социалистской партии потому, что видел в ней наиболее пригодный инструмент для осуществления своих планов завоевания мирового господства. Во многих капиталистических странах руководящая роль переходила к поджигателям войны и самым оголтелым представителям империализма. Но даже в большинстве тех стран, где сохранилась буржуазно-парламентская система, наблюдалось дальнейшее усиление политической реакции и фашизма. Правящие круги Англии, Франции, других капиталистических государств не только не выступили на борьбу с той смертельной опасностью, которую представлял собой фашизм для демократии и мира, но и сами в большинстве своем были заражены убеждением, что капитализм можно укрепить только при помощи фашизма и войны. Они надеялись на то, что война, к которой со всей очевидностью готовился фашистский блок — Германия, Япония, Италия,— будет войной против ненавистного им Советского государства. Выдвижение фашизма выражало стремление империалистической буржуазии поставить у власти силу, которая сумела бы осуществить непосредственную материальную и, что не менее важно, идеологическую подготовку новой мировой войны. _____________________ 1 К. Jaspers. Wohin treibt die Bundesrepublik? Munchen, 1966, S. 142. 2 Коричневая книга. О поджоге рейхстага и гитлеровском терроре. М., 1933, стр. 3. 3 G. S а 1 v e m i n i. The Fascist Dictatorship in Italy. Vol I. New York, 1928, p. 56. |

|

||||

|

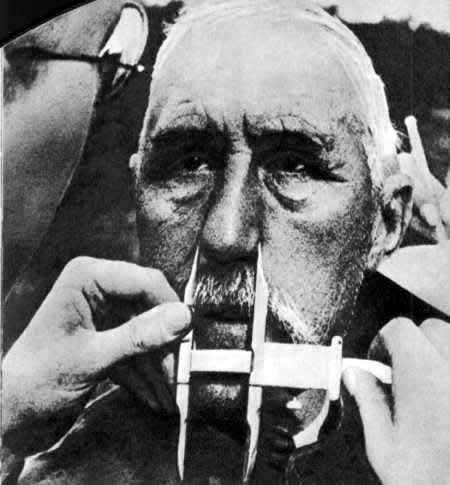

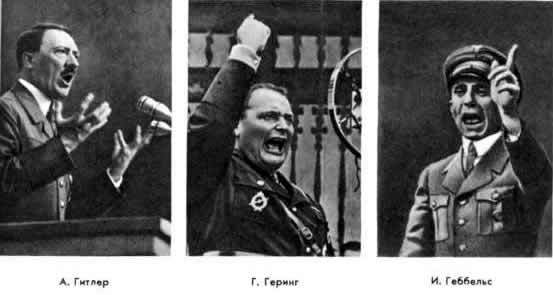

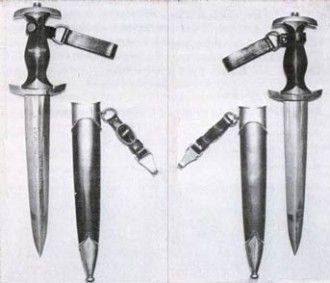

http://www.istorya.ru/book/ww2/08.php

Италия вышла из первой мировой войны настолько ослабленной, что ее территориальные притязания мало принимались во внимание. Настроения реванша и ущемленного национального самолюбия стали важным фактором развития политической жизни в стране. Внутреннее положение Италии характеризовалось серьезными социально-экономическими потрясениями. Война дезорганизовала экономику и финансы. Государственный бюджет, ложившийся всей тяжестью на народ, не покрывал расходы своими доходами. Усиливалась инфляция, и курс бумажной лиры падал. Государственный долг достиг огромных размеров. Демобилизованные из армии солдаты не находили работы. Рост безработицы осложнялся тем, что эмиграция из страны, всегда отвлекавшая часть рабочей силы и прекратившаяся во время войны, не сразу возобновилась с наступлением мира. Классовые противоречия и классовая борьба резко обострились. События Великой Октябрьской социалистической революции в России нашли широкий отклик среди итальянских масс. Первые послевоенные годы (1918—1920) были для Италии временем сильного революционного движения. Его кульминационным пунктом явились массовые выступления трудящихся в августе — сентябре 1920 г., когда итальянские металлисты, а затем и рабочие других отраслей промышленности начали захватывать фабрики и заводы по всей стране. Эти события вплотную подводили пролетариат к решению вопроса о власти. В сельскохозяйственных районах страны развернулась борьба за раздел помещичьих земель. Широкие размеры приняло забастовочное движение батраков. Почти в каждой деревне существовали так называемые «камеры труда» и «красные лиги», которые регулировали зарплату, продолжительность рабочего дня батраков, добивались ликвидации феодальных пережитков в отношениях между помещиками и крестьянами. Сентябрь 1920 г. показал, что обострившаяся до предела классовая борьба в Италии грозит опрокинуть капиталистический строй. Но итальянская социалистическая партия и Всеобщая конфедерация труда не обнаружили в то время достаточной революционности и решительности, не возглавили движение, не повели пролетариат от захвата отдельных фабрик и заводов к захвату государственной власти. Их правые оппортунистические элементы старались потушить революционное движение, увлечь пролетариат на путь борьбы за частичные реформы. А господствовавшие в партии центристы, испугавшись размаха и характера борьбы, не встали во главе масс. Предоставленные самим себе, лишенные руководства, рабочие не смогли захватить власть. Движение оказалось в тупике и замерло. Буржуазия отлично понимала, почему ей удалось удержаться. «Италии грозила катастрофа,— писала влиятельная буржуазная газета «Коррьере делла сера».— Революция не произошла не потому, что ей кто-либо преградил путь, а потому, что Всеобщая конфедерация труда ее не захотела»1. Но правящие классы получили серьезный урок. Они поняли, что выступление пролетариата не всегда может быть «побеждено непротивлением», как характеризовал прошедшие события военный министр Бономи 2, призывая к более решительным действиям. Стремление монополистов к сохранению своего классового господства любой ценой сказалось в том, что они поспешили заблаговременно организовать силы, которые смогли бы не допустить новой вспышки революционной борьбы, осуществить превентивную контрреволюцию и, более того, использовать нараставший революционный гнев народа в своих классовых целях. Такой силой стал фашизм — выразитель интересов самых агрессивных кругов монополистической буржуазии, орудие в ее руках в борьбе с пролетариатом, трудящимися массами и прогрессивной интеллигенцией. Организатором первых фашистских отрядов, а затем вождем фашистского движения в Италии стал Б. Муссолини. Исключенный в начале первой мировой войны из социалистической партии, он был одним из лидеров движения за вступление Италии в войну. Ярлык «социалиста», который он продолжал носить, помог ему проникнуть в рабочую среду. На деньги французской буржуазии, заинтересованной в том, чтобы втянуть Италию в войну, Муссолини основал свою газету «Народ Италии» («Popolo d'Italia»), страницы которой в годы первой мировой войны заполнялись крикливой милитаристской пропагандой. «Нейтральные не двигают событиями, а подчиняются им. Только кровь дает бег звенящему колесу истории»3. _________________ 1 «Corriere della Sera», 29 settembre, 1920. 2 I. В о n о m i. Dal Socialismo al fascismo. Roma, 1946, p. 36. 3 B. M u s s о 1 i n i. Scritti e discorsi, vol. I, p. 153. В этих напыщенных фразах весь Муссолини с его дешевой риторикой и демагогией, рассчитанной на экзальтированных и не искушенных в политике людей. «Кто слишком дрожит за свою шкуру, не пойдет сражаться в траншеях, но вы не встретите его и на баррикадах»— вот обычная для Муссолини политическая спекуляция. Такое же сочетание яростного национализма с социальной демагогией было характерно и для деятельности фашистской организации, созданной Муссолини в марте 1919 г., под названием «Союз борьбы» («Fascio di combattimento») . Вначале организация насчитывала всего несколько десятков человек, но постепенно стала расширять свои ряды, главным образом за счет бывших фронтовиков. На первых порах фашисты вербовали своих сторонников, прикрываясь внешнеполитическими лозунгами и пытаясь представить себя защитниками «национальных интересов». Исходным пунктом этой пропаганды стали жалобы на «испорченную победу» («Sconfitta vittoria»). Муссолини и другие фашистские вожди изображали дело так, будто весь мир (и больше всего правители стран Антанты) заражен ненавистью к Италии, которая окружена врагами, а правительство проявляет преступную слабость Я безволие. Фашистские заправилы уверяли, что только фашизм можеТ положить этому конец, только он даст возможность Италии получить господство над Адриатическим морем. «Если какое-либо правительство Италии в прошлом пошло на позорные уступки,— писал фашист ГаргО' лини,— это не значит, что итальянская нация согласится отдать АдриатЯ' ческое море — mare nostrum (наше море. — Ред.) — на усмотрение всемогущих узурпаторов и ростовщиков. Греция, Югославия и АлбаяяЯ ненавидят нас. Но еще больше ненавидят нас великие державы, которые издеваются над нами, третируют и обессиливают нас. Мы сумели поднятся из трясин военного Капоретто. Восторжествуем и над нашим диплом тическим Капоретто». От проклятий, адресованных бывшим союзникам, фашисты переходили к проклятиям в адрес «прогнившей демократии», «неспособных и дажных парламентских болтунов и демагогов», которые объявлялись р новными за все внешне- и внутриполитические беды Италии. Фашизм постарался завербовать на свою сторону прежде всего имели неустойчивые элементы вернувшейся с фронта молодежи, среди влвсти происходило резкое политическое расслоение. Наиболее сознательная часть ее искала выход из тяжелого экономического положения cходны в классовой революционной борьбе. Другая значительная часть главным образом выходцы из мелкобуржуазных семей, достигшая на разных чинов и почестей, не собиралась заниматься скромным трудом конторщиков, учителей, техников, мелких адвокатов, тем более что торговля давно страдала перепроизводством работников этих професс-рескучие фразы, эффектные жесты, абсолютная политическая бесприципность — все, что было в избытке у фашистских вождей, привлекать эту молодежь, готовую на что угодно, лишь бы не тянуть лямку проз»* ского существования. Но не только некоторая часть молодежи становилась легкой рабочей фашизма. Тяжелый материальный и моральный кризис переяходил в средние слои населения, мелкая буржуазия. С падением курса лиры решались в призрак накопленные сбережения, приобретенное положение и доходы. Будущее казалось беспросветным. Материальная необеспеченность многочисленной буржуазной интеллигенции низводила ее в социальном отношении до уровня люмпен-пролетариата. Война увеличила и без того большую амплитуду политических колебаний в этой разношерстной среде. Фашизм воспользовался неустойчивым экономическим положением мелкой буржуазии, политическими шатаниями в ее рядах для того, чтобы превратить ее в орудие контрреволюции и осуществить планы укрепления капиталистических порядков. Лозунги защиты мелкой собственности, демагогия, направленная против нажившихся на войне «акул капитализма», создавали фашизму видимость общности его интересов с интересами средних слоев и мелкой буржуазии. Выбитая из колеи ростом дороговизны,разочаровавшаяся в либерализме, ищущая спокойствия и материального благополучия, завороженная призраком «великой Италии», масса мелкой буржуазии и средних слоев паселения устремилась к фашизму, который представлялся ей спасителем нации и единственным средством наведения «порядка» в стране. Фашистские дельцы вербовали в свои отряды и крестьян, вернувшихся с войны и заставших разоренное за время их длительного отсутствия хозяйство, и рабочих, нашедших запертыми ворота заводов вследствие сокращения военного производства и пополнивших ряды безработных. Фашизм установил тесные связи с группами сельской буржуазии и помещиками, которые испытывали страх перед ростом крестьянского движения, грозившего ликвидировать их привилегии. Одновременно фашизм стал создавать свою массовую базу и среди части среднего крестьянства, напуганного слухами об экспроприации земли, движением батраков и сельскохозяйственных рабочих. Для борьбы с ненавистными «красными лигами» сельская буржуазия и помещики звали фашистов, и те выступали орудием реакции в итальянской деревне. Эта борьба развернулась вскоре во всех земледельческих округах Италии. Особенно жестоко было подавлено аграрное движение в Болонье и Ферраре. Резкое усиление фашизма началось после сентября 1920 г., когда его поддержала крупная буржуазия, а он предоставил в ее распоряжение свои вооруженные отряды. Начались погромы рабочих и демократических организаций, избиения и убийства политических и профсоюзных деятелей, в стране царили террор и насилие. На путь решительной борьбы против фашизма встала оформившаяся в январе 1921 г. коммунистическая партия Италии. В ряде мест были созданы комитеты пролетарской защиты, отряды «народных смельчаков». В них вступали антифашисты независимо от классовой и политической принадлежности. Однако эта зародышевая форма единого антифашистского фронта не привела к единству даже в рабочем движении. Руководство итальянской социалистической партии в течение долгого времени придерживалось в отношении фашизма тактики «пассивного сопротивления». Эффективность же действий молодой коммунистической партии снижалась из-за ее попыток повести антифашистское движение исключительно по пути борьбы за диктатуру пролетариата. Неорганизованному антифашистскому фронту противостояла партия фашистов с ее вооруженными отрядами чернорубашечников, пользовавшимися всемерной поддержкой буржуазно-демократического правительства, военных властей, полиции, суда и крупной буржуазии. Военные власти давали оружие, а профессиональные офицеры обучали банды и руководили их операциями. Генеральный штаб издал в октябре 1920 г. циркуляр, предлагавший дивизионным командирам поддерживать фашистские организации. Рабочих и крестьян разоружали, а фашисты открыто носили оружие. Полиция в лучшем случае оставалась пассивной, чаще же прямо поддерживала фашистов. Суды выносили суровые приговоры рабочим, подвергавшимся нападению чернорубашечников, которых оправдывали. Известный американский журналист Моурер писал: «В этой атмосфере убийств, насилий и поджогов полиция оставалась «нейтральной»... Должностные лица пожимали плечами, в то время как вооруженные банды под страхом смерти вынуждали социалистов уходить в отставку или устраивали форменные судилища, приговаривая своих врагов к телесным наказаниям, изгнанию или казни... Иногда карабинеры и королевские гвардейцы открыто выступали вместе с фашистами, парализуя сопротивление крестьян. С одними фашистами крестьяне справились бы, но они были беспомощны в борьбе с объединившимися фашистами и полицией»1. Итальянский историк Сальвемини также отмечал единство фашистов и милитаристов. Он писал: «Профессиональные военные, поставлявшие фашистским бандам оружие и офицеров, внесли в фашистское движение свои умонастроения, а с ними и методическую жестокость, не свойственную политической борьбе в Италии до 1921 г. Именно военные специалисты передали фашистам свой принцип строгой иерархии. Без их помощи никогда не могли бы быть созданы вооруженные отряды фашистов, а организация фашистской партии ничем бы не отличалась от организации любой другой итальянской партии»2. Армия и правительственные органы знали о намерениях фашистов захватить власть. Начальник службы армейской информации доносил 17 октября 1922 г.: «Муссолини настолько уверен в победе и в том, что он является хозяином положения, что предвидит даже первые шаги своего правительства. Кажется, он намеревается совершить переворот не позже 10 ноября, но возможно —4 ноября»3. Однако никаких мер, чтобы остановить фашистов на пути к захвату власти, правительство не предприняло. Да и трудно было ожидать этого после того, как в течение почти двух лет сменявшие друг друга «либеральные» и «демократические» правительства Италии потворствовали и помогали фашистам. Открытая передача власти в руки фашизма произошла в 1922 г. 28 октября был совершен фашистский переворот, названный Муссолини «великим походом на Рим». Этим дуче хотел создать видимость того, что фашистским отрядам пришлось сломить противостоявшие им вооруженные силы. В действительности все происходило по-другому. Правительство Факта, который уже вел переговоры с фашистами, подало в отставку. Муссолини получил от короля предложение сформировать новое правительство, и «великий поход» на Рим выразился в том, что 30 октября дуче прибыл в столицу Италии в спальном вагоне. В этот же день он приветствовал вместе с королем проходившие по улицам «вечного го-рода» отряды фашистов. Сразу же после переворота, несмотря на сохранение парламентских форм, появились два новых государственных института: в декабре 1922 г. «Большой фашистский совет» (БФС) и в январе 1923 г. королевским декретом было закреплено юридическое признание созданной год назад фашистской милиции, которая отныне стала называться «Добровольная милиция национальной безопасности» (ДМНБ). БФС был организован на базе дирекции фашистской партии с добавлением к ней министров-фашистов и некоторых фашистских лидеров, назначенных лично Муссолини, ставшим председателем БФС. Этот совет контролировал законопроекты перед внесением их в парламент, деятельность самого правительства. Созданием ДМНБ Муссолини стремился добиться преобладания исполнительной власти в лице фашистского правительства над законодательной в лице короля и парламента. Передача ДМНБ в подчинение Муссолини усиливала его личную власть. После фашистского переворота коммунисты и социалисты организовали отдельные выступления трудящихся, главным образом забастовки. Обострение политической ситуации произошло летом 1924 г. Поводом для массового выступления широких слоев трудящихся послужило убийство фашистами депутата-социалиста Д. Маттеотти. Депутаты оппозиционных партий вышли из парламента и образовали так называемый «Авен-тинский блок»1. Компартия предлагала либерально-демократическим и социалистическим руководителям блока объединиться и начать борьбу с фашизмом. Но и на этот раз решительные действия не были предприняты, и фашистам быстро удалось овладеть положением. В январе 1925 г. Муссолини заявил о своем твердом намерении силой обуздать всякую оппозицию. Это был сигнал к началу нового фашистского наступления, направленного на ликвидацию остатков буржуазно-демократических свобод. В июне на съезде фашистской партии Муссолини провозгласил стремление фашизма трансформировать моральное и политическое сознание итальянцев в сознание монолитное и тоталитарное: «Мы хотим фашизировать нацию... Фашизм должен стать образом жизни... должны быть итальянцы эпохи фашизма, как были, например, итальянцы эпохи Возрождения». Здесь же было впервые объявлено о стремлении фашизма к созданию империи2 . В усилении фашистской диктатуры особое значение имел закон от 3 апреля 1926 г., утвердивший контроль правительства над профсоюзами. После покушения в конце октября на Муссолини 5 ноября 1926 г. был издан закон о роспуске всех «антинациональных» партий, чем формально завершался переход к однопартийной системе. В апреле 1927 г. была принята так называемая «Хартия труда», по которой устанавливался корпоративный принцип структуры государства и общества Италии. Вместо классовых профсоюзов создаются корпорации, объединявшие рабочих и предпринимателей каждой отрасли производства. Эти корпорации, находившиеся под государственным контролем, должны были стать краеугольным камнем фашистской государственности. Кандидатов в парламент теперь могли выдвигать только корпорации. После одобрения кандидатур «Большим фашистским советом» их включали в списки для голосования. Таким образом, оппозиция не имела никаких возможностей для противоборства фашизму на парламентском поприще. Механизм законченной фашистской диктатуры включал в себя партийные, а также профсоюзные, молодежные, студенческие, женские и спортивные организации. Подобно паутине, они опутывали все слои и группы населения фашизированного государства и общества. В основе фашистской доктрины лежала идея «общена-циональной власти», стоявшей якобы на страже «общих интересов». Исходя из этой идеи, фашисты требовали от народа полного подчинения. «Все в государстве, и ничего вне государства»— эти слова Муссолини — своего рода формула фашистского тоталитаризма. Итальянский фашизм первым из режимов подобного рода стал насаждать систему массового психоза, безумия экзальтированной толпы, уверовавшей в фашистского дуче и утратившей способность к самостоятельному мышлению. Такой массовый психоз был использован для разжигания жажды крови, оправдания зверств и насилия. __________________ 1 Авентин — один из холмов Рима, где, по преданию, сосредоточивались плебеи для борьбы с патрициями. 2 Partito Nazionale Fascista. Atti del V Congresso nazionale. Roma, 21—22 ffiueno 1925, p. 154.   Фашистский отряд чернорубашечников отправляется на избиение рабочих. Рим. 1923 г.  Адмирал Хорти и американский офицер принимают парад карателей концентрационного лагеря, где были замучены тысячи трудящихся. Венгрия. 1919 г  (Поход на Рим» итальянских фашистов во главе с Муссолини. 1922 г  Фашистский путч в Германии. Мюнхен. Ноябрь 1923 г.  Члены союза «Стальной шлем» присягают на верность завоевательной политике. Германия. 1931  Отряд итальянской фашистской милиции  Штурмовики готовятся к расправe с рабочими и коммунистами. 1933 г  Расправа гитлеровцев с антифашистами в ночь поджога рейхстага. Берлин. 1933 г  Проверка соответствия «арийскому стандарту». Германия. 1933  Молодой рабочий, зверски убитый немецкими фашистами. 1933 г  ГЛАВНЫЕ ФАШИСТСКИЕ ДЕМАГОГИ «ТРЕТЬЕГО РЕЙХА»  ведущие германские монополисты голосуют за военные приготовления Гитлера. Слева направо - А.Фёглер, фон Рентельн, Г.Крупп. 7/10/1933  Гитлеровцы сжигают книги — ценнейшее достояние мировой культуры. Берлин. 1933 г  Разгром фашистской полицией типографии газеты КПГ «Роте Фане». Берлин. 1933 г Фашизм означал специфическую форму государственно-монополистического капитализма, которая обеспечивала фашистскому руководству возможность действовать в интересах всей верхушки монополистического и финансового капитала. Показательно в этой связи усиление процесса сращивания государственного и капиталистического хозяйственного аппарата. Фашистские деятели, находившиеся у власти, используя свое положение, сами становились крупными промышленниками и финансистами. Из 400 депутатов фашистского парламента, избранных в 1929 г., 175 занимали оплачиваемые посты в административных советах крупных акционерных обществ; один из депутатов сотрудничал в 43 акционерных обществах, другой — в 33 и т. д.. Государственно-монополистическое регулирование осуществлялось фашистским режимом в интересах экономической подготовки волны с целью реализации агрессивных планов итальянского империализма по созданию огромной империи на всех берегах Средиземного моря с его превращением в «итальянское озеро». Философ Д. Джентиле, поставивший себя на службу фашизму и написавший основные части «Доктрины фашизма», официально приписываемой Муссолини, говоря о функциях фашистского государства, утверждал: «Для фашизма стремление к империи, то есть к национальному распространению, является жизненным проявлением. Обратное, то есть «сидение дома»,— это признак упадка. Народы, возвышающиеся и возрождающиеся, являются империалистами». Таким образом, террористические функции фашистского государства, все его организационные и экономические мероприятия связывались с захватническими внешнеполитическими планами. По мере роста насилия внутри страны фашистское государство становилось все более агрессивным во внешней политике, активизировало военную подготовку к созданию империи. В Германии эти характерные черты фашизма были продемонстрированы в еще более широких масштабах. |

|

||||

|

http://www.istorya.ru/book/ww2/09.php