|

|

||||

|

https://366days.ru/22_aprelya/

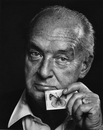

22 апреля 1924 года родился Анатолий Леонидович НАСЕДКИН (в Великом Новгороде, СССР), советский живописец. Народный художник Украинской ССР. Корни его творчества уходят в российскую и украинскую культуры, которые нельзя разделить государственными границами. * * * * * Родившись на исконно древне русских землях и почти всю жизнь прожив на харьковщине, он с детства впитал в себя любовь к родной природе, к зелёным лугам и березовым рощам, извилистым берегам Ильмень-озера и Северского Донца. В 12-летнем возрасте Анатолий поступил в студию изобразительного искусства при харьковском Дворце пионеров. Его рисунок «Папанинцы», участвовавший на выставке в Москве, был награжден грамотой ВДНХ СССР. В 1943 году молодой художник ушел на фронт, воевал в пехоте, был тяжело ранен, долго лечился. Награжден медалью «За отвагу». После войны Анатолий Наседкин учился в Харьковском художественном институте (1946-1951) у преподавателей М. Дерегуса и Е. Светличного. В 1950-е годы он много работал над горьковской темой, изучил все произведения писателя, побывал в горьковских местах. В результате родились полотна: «Проводы М. Горького из Нижнего Новгорода в 1901 году», «Песня рабочей артели», «М. Горький и Ф. Шаляпин» и др. В период 1960-х годов в его творчестве ведущее место занимают картины на историко-революционную тематику. Известность получили такие работы на тему села, как «В колхоз!», «Хлеб революции», «Продотряд»; Анатолий Наседкин был отмечен Государственной премией Украины имени Т.Г. Шевченко. Кроме жанровых полотен, художник создал большое количество портретов современников. В 1970-е годы он увлекся пейзажами и натюрмортами. Выставки художника с успехом прошли в Англии, Франции и Японии. Скончался Анатолий Леонидович НАСЕДКИН 26 июля 1994 года в Харькове (Украина).      22 апреля 1817 года родилась Варвара Николаевна АСЕНКОВА (в Санкт-Петербурге), выдающаяся русская драматическая актриса Петербургской труппы императорских театров, блиставшая на подмостках Александрийского театра. Многие передовые деятели культуры того времени, например, молодые тогда В. Белинский, Н. Некрасов, высоко ценили талант актрисы, ей посвящались статьи и стихотворения, специально для неё писали пьесы. Не дожив и до 25 лет, она осталась самой загадочной актрисой русского театра. * * * * * Дочь известной артистки Александры Егоровны Асенковой, она училась актерскому мастерству под руководством актера Александрийского театра И.И. Сосницкого. На сцене Александрийского театра Варвара Асенкова с успехом дебютировала 2 февраля 1835 года в водевильных ролях Роксоланы («Сулейман II, или Три султанши» Ш.С. Фавара) и Мины («Лорнет, или Правда глаза колет» Э. Скриба). Эти роли закрепили за ней звание водевильной актрисы и определили её манеру и амплуа. Обладая замечательными внешними данными, обаянием, выразительным голосом, Асенкова блистала в ролях молоденьких героинь и водевильных травести в так называемых «ролях с переодеванием». Лучшими были роли молодых людей и мальчиков-подростков. Стройная, худенькая, она хорошо смотрелась в мужских костюмах и замечательно играла мужские роли. Много и серьезно работая над ролями, актриса играла с исключительным мастерством и изяществом. Современникам казалось, что ей достаточно выйти на сцену и улыбнуться, спеть водевильный куплет своим обаятельным голосом, – и ей обеспечен успех, какого другие артисты не могли бы добиться годами упорного труда. Варвара Николаевна проявила себя и как замечательная комедийная актриса, когда комедия только зарождалась, и не было еще никаких исполнительских традиций. Асенкова была первой исполнительницей главных ролей в пьесах «Горе от ума» Грибоедова и «Ревизор» Гоголя. Она же стала и первой исполнительницей роли в русской классике – играла дочь мельника в пушкинской «Русалке». Играла актриса и в драмах современных ей писателей. В исполнении драматических и трагических ролей Варвара Асенкова также не знала соперниц на русской сцене. У неё было множество почитателей. У дома на Невском проспекте, где она снимала квартиру, постоянно дежурила толпа. Куда бы Асенкова ни отправлялась, поклонники всегда оказывались тут как тут. Некоторые вскакивали на подножку кареты, усаживались рядом с кучером. Летом эскорт офицеров верхом сопровождал предмет всеобщего обожания во время загородных прогулок. Кого-то из-за неё отправляли на гауптвахту, кто-то стрелялся на дуэли. Каждый день – охапки цветов и пачки писем с объяснениями в любви. Варвара Асенкова отказывала всем, потому что, выйдя замуж, она должна была бы покинуть сцену. Некоторые, обидевшись, прибегали к мщению. Какой-то купчишка додумался до того, что скупил билеты в первый ряд партера, усадил там сплошь лысых толстяков и, вызвав этим хохот в зале, сорвал спектакль. Другой воздыхатель прислал письмо с угрозами и вскоре действительно бросил в её карету зажженную шутиху, которая не взорвалась лишь по счастливой случайности. Варвара Асенкова несла на себе почти весь водевильный репертуар Александрийского театра. Последний раз она вышла на сцену 28 февраля 1841 года. Слабое здоровье и тяжелейшая работа спровоцировали заболевание чахоткой и раннюю смерть. Скончалась Варвара Николаевна АСЕНКОВА 1 мая 1841 года в Санкт-Петербурге. Похоронили актрису на Смоленском кладбище. Молодой литератор Н. Некрасов, посвятивший ей стихотворения «Офелия» и «Памяти Асенковой», писал: «…помню похороны, – похожи, говорили тогда, на похороны Пушкина: теперь таких вообще не бывает». В 1938 году могилу перенесли в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры. В 1967 году на Ленфильме была поставлена «Зеленая карета» – картина, посвященная судьбе Варвары Асенковой. Знаменитую актрису императорского Александринского театра сыграла Наталья Тенякова... ---------------------------------------------------- Смотри «Русская актриса. Варвара Николаевна Асенкова» по ссылке: http://www.liveinternet.ru/users/bar...post188057714/       22 апреля 1899 года родился Владимир Владимирович НАБОКОВ (в Санкт-Петербурге), русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог. Его произведения характеризуют сложная литературная техника, глубокий анализ эмоционального состояния персонажей в сочетании с непредсказуемым, порой почти триллерным сюжетом. Среди известнейших образцов творчества Набокова выделяются романы «Машенька», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар». Известность у широкой публики писатель получил после выхода в свет скандального романа «Лолита», по которому впоследствии было сделано несколько экранизаций (1962, 1997). Сам Набоков говорил о себе: «Я американский писатель, рождённый в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на пятнадцать лет переселиться в Германию. …Моя голова разговаривает по-английски, моё сердце – по-русски, и моё ухо – по-французски». * * * * * Выходец из аристократической семьи известного российского политика В.Д. Набокова, будущий писатель с раннего детства в совершенстве владел тремя языками. Образование начал в Тенишевском училище в Петербурге, где незадолго до этого учился Осип Мандельштам. Литература и энтомология становятся двумя основными увлечениями Набокова. Революция 1917 года заставила Набоковых перебраться в Крым, а затем, в 1919 году, эмигрировать из России. Владимир получил образование в Кембридже, где продолжал писать русские стихи и перевел на русский язык «Алису в стране Чудес» Л. Кэррола. С 1922 года Набоков становится частью русской диаспоры в Берлине, зарабатывая на жизнь уроками английского языка. В берлинских газетах и издательствах, организованных русскими эмигрантами, печатаются его рассказы. В 1927 году Набоков завершает свой первый роман – «Машенька». После чего в течение 10 лет создаёт ещё 8 романов на русском языке. Не печатавшиеся в Советской России, романы Набокова имели успех у западной эмиграции. Политика нацистских властей Германии в конце 1930-х годов положила конец русской диаспоре в Берлине. Жизнь писателя в этой стране стала невозможной, и семья Набоковых переезжает в Париж, а с началом II-й мировой войны эмигрирует в США. С исчезновением в Европе русской диаспоры Владимир Набоков окончательно потерял русскоязычного читателя. Свой первый роман на английском языке («Подлинная жизнь Себастьяна Найта») он пишет ещё в Европе, незадолго до отъезда в США. С 1937 года и до конца своих дней Набоков не написал на русском языке ни одного романа (если не считать автобиографию «Другие берега» и авторский перевод «Лолиты» на русский язык). В Америке в период 1940-1958 годов писатель зарабатывает на жизнь чтением лекций по русской и мировой литературе в американских университетах, а также продолжает профессионально заниматься энтомологией. Он серьёзно увлекался шахматами: был достаточно сильным практическим игроком и опубликовал ряд интересных шахматных задач. В некоторых его романах шахматный мотив становится сквозным. Путешествуя во время отпусков по Соединённым Штатам, Набоков работает над романом «Лолита». Роман был опубликован сначала в Европе, затем в Америке и быстро принёс его автору мировую славу и финансовое благосостояние. Набоков возвращается в Европу и с 1960 года живёт в Швейцарии, где создаёт свои последние романы; наиболее известные из них – «Бледное пламя» и «Ада». Последний незавершённый роман писателя «Лаура и её оригинал» («The Original of Laura») вышел на английском языке в ноябре 2009 года. Скончался Владимир Владимирович НАБОКОВ 2 июля 1977 года в Монтрё (Швейцария).

Последний раз редактировалось Chugunka; 09.11.2024 в 02:39. |

|

||||

|

http://calendar.socratify.net/april-22/events

1799 В Санкт-Петербурге дано повеление Павла I о передаче Таврического дворца под казармы лейб-гвардии Конного полка 1814 В Петербурге был крупнейший в истории города праздничный салют, который прошёл по случаю заключения мира с Францией (прогремело 324 залпа) 1832 Указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел 1832 Николай I выпускает манифест о введении в Российской Империи звания «почётный гражданин» 1863 Состоялось первое заседание Московской городской думы 1917 Образование Кубанской рады, одного из центров казачьей контрреволюции на Кубани 1918 Декретом ВЦИК в России введено всеобщее военное обучение трудящихся 1929 Возобновлено издание «Литературной газеты» 1931 Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве 1941 На основе исследований, проводившихся с 1937, А. М. Люлька представил заявку на изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя 1945 Великая Отечественная война: в ходе Берлинской операции передовые части РККА входят в столицу III рейха и начинают готовить штурм Берлина 1964 Организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-13» под руководством А. Я. Бузуева, В. Ф. Дубовцева и Ю. Л. Назинцева |

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/vozvraschenie-...inu-23709.html

21 апреля 2016, 00:00 Русские победы, История Возвращение разведчика на Родину  Сцена из фильма «Мертвый сезон» (режиссер Савва Кулиш). Фото: РИА Новости Преуспевающего британского бизнесмена Гордона Лонсдейла, а в действительности резидента советской разведки Конона Трофимовича Молодого арестовали в январе 1961 года на встрече с агентами в момент получения секретной информации. Наш разведчик не допустил ошибок в конспирации — его выдал западным спецслужбам предатель. Состоявшийся в марте того же года суд приговорил советского нелегала к 25 годам тюремного заключения. В ходе суда и следствия арестованный резидент вел себя стойко и мужественно, не выдав противнику никаких секретов. Что не удивительно — к тому времени 44-летний разведчик имел за плечами немалую школу жизни и героическую боевую биографию. Конон Трофимович Молодый был настоящим русским человеком, сыном огромной многонациональной страны — его отец родился на Камчатке, дед был родом с Украины, а бабушка происходила из дальневосточных эвенков. Будущий разведчик окончил московскую среднюю школу в 1940 году и вскоре был призван на срочную службу в армию. С первых дней Великой Отечественной войны он оказался на фронте и все последующие годы боев занимался фронтовой разведкой. Его специализацией была контрбатарейная борьба — поиск и определение позиций и местонахождения артиллерийских батарей врага. Эта работа требовала уникального сочетания — недюжинной храбрости и изощренного интеллекта, требовалась способность вести в уме холодный математический расчет в условиях боя и смертельной опасности. В 1943 году гвардии старший сержант Молодый был награжден орденом Красной Звезды. Летом 1944 года младший лейтенант Молодый награжден Орденом Отечественной войны II степени за успешное обнаружение позиций вражеской артиллерии накануне наступательной операции «Багратион». В должности помощника начальника штаба отдельного разведывательного дивизиона лейтенант Молодый не раз пробирался в тыл противника, брал «языков», добывал необходимые командованию сведения. Когда в феврале 1945 года наши войска вступили на территорию Германии, разведгруппа Молодого, двигаясь в авангарде наступления, захватила ряд населенных пунктов, уничтожив несколько засад противника, за что лейтенанта-разведчика наградили высоким орденом Отечественной войны I степени. В 1946 году героический старший лейтенант демобилизовался и поступил в институт на юридический факультет. Через несколько лет способного студента, с боевым прошлым и хорошим знанием иностранных языков, пригласили на службу во внешнюю разведку. После основательной многолетней подготовки, в 1954 году Конон Молодый по заданию командования выехал в Великобританию. В Лондоне он обосновался по паспорту канадского бизнесмена Гордона Лонсдейла и приступил к выполнению разведывательных заданий в качестве руководителя нелегальной резидентуры. В течение шести лет резидентура «Бена» (таков был оперативный псевдоним Молодого в «центре») добывала секретную информацию о состоянии ядерного оружия США и Англии. При этом наш разведчик сумел наладить в Англии успешный бизнес, несколько агентурных групп он сам финансировались из своих заработков.  Конан Молодый. Репродукция Фотохроники ТАСС После предательства, ареста и 25-летнего приговора для разведки Советского Союза стало делом чести не оставить в беде и вызволить своего резидента. Даже в заключении Конон Молодый не терял мужества и оптимизма. Его соседом по тюрьме оказался еще один знаменитый советский разведчик, Джордж Блейк — сотрудник британских спецслужб, из убеждений ставший работать на нашу разведку. Позднее Блейк так вспоминал тюремные встречи с арестованным советским резидентом: «Все заключенные в тюремном дворе ходили по кругу, а мы — человек пять-шесть особо опасных арестантов — находились в центре. Вот здесь и познакомился с Кононом Молодым. Конечно, наше настроение в ту пору нельзя было назвать радостным. Но мы старались подбадривать друг друга. Рассказывали русские и английские анекдоты, обсуждали ход судебных слушаний, говорили о политике. Однажды Конон поразил меня тем (я запомнил это на всю жизнь), что совершенно уверенно заявил, будто полувековой юбилей Великой Октябрьской социалистической революции мы будем вместе отмечать… в Москве на Красной площади. Представьте себе картину: два зэка, осужденных за шпионаж и еще не отсидевших даже десятой части срока, разгуливают по тюремному двору и совершенно серьезно обсуждают вопрос: чем лучше согреваться во время военного парада и демонстрации трудящихся на Красной площади — русской водкой или шотландским виски?» Оптимизм советского разведчика оправдался — через три года в Москве состоялся судебный процесс над арестованным сотрудником британских спецслужб Гревиллом Винном. Британский разведчик оказался менее стойким, раскрыв на следствии и суде немало секретной информации. Советские и британские спецслужбы договорились об обмене своих резидентов, который должен был состояться на нейтральной территории, на границе между ГДР, Восточной Германией, и ФРГ, Западной Германией. Позже именно эта процедура обмена арестованными агентами будет экранизирована во множестве кинокартин, как в СССР, так и в Голливуде. Впечатляющая сцена обмена из фильма «Мертвый сезон» по праву стала классикой русского кинематографа… Реальная, а не кинематографическая процедура обмена была назначена на 22 апреля 1964 года. Утром 21 апреля Конона Молодого, заключенного №5399, вывели во двор тюрьмы и посадили на заднее сиденье машины, которая привезла его на военный аэродром прямо к транспортному самолету. Сам разведчик позднее так описывал следующие события: «Мы приземлились на авиабазе в английском секторе Западного Берлина... Наконец мы выбрались на шоссе, ведущее в Гамбург. Миновали западноберлинский КПП, не останавливаясь въехали в нейтральную зону. Ровно за 30 секунд до назначенного времени на стороне ГДР поднялся шлагбаум. Оттуда выехала автомашина. Из машины вышел человек. Я сразу узнал его – это был мой старый друг и коллега. Он приблизился к “Мерседесу” и улыбнулся. Я тоже улыбнулся в ответ. Мы не сказали друг другу ни слова... Участники обмена построились лицом друг к другу вдоль осевой линии шоссе. Советский консул произнёс слово “обмен” на русском и английском языках, и я даже не понял, как оказался в машине. В “своей” машине. Среди своих. Наконец среди своих…» Обмен состоялся ровно в 5 часов 30 минут утра 22 апреля 1964 года. Для нашей разведки это была настоящая победа — спасён опытный резидент, отличавшийся успешной разведывательной работой и достойным поведением после ареста. Весь мир тогда узнал, что русские своих не бросают. Английский же резидент Гревилл Винн оказался слишком «практичным» человеком. Узнав, что его везут менять на советского разведчика и при этом возвращают конфискованные при аресте советские деньги, да еще и отправят за границу без таможенного досмотра, он попросил купить ему на всю сумму черной икры. Британские газеты тогда разнюхали эту историю и не смогли удержаться от самокритичного юмора, написав, что русские выгодно обменяли английскую «кильку» на свою «акулу». |

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/ros...i-fiedieratsii

21 апреля 2016 Россия, которую они распилили. К 98-летию Закавказской федерации История народов России Сегодня в прошлом  Во всех постсоветских войнах – включая горящий Донбасс и тлеющий Карабах – у нас принято винить «большевиков, разделивших единую Россию на нацреспублики». Куда реже вспоминается, что именно активисты «единой, великой и неделимой России» – сторонники Временного правительства и Учредительного собрания — начали растаскивать империю при первой же возможности. Сегодня, когда мы справляем 98-летие Закавказской демократической федеративной республики, об этом стоит поговорить. Кавказский фронт Первой мировой …Началось всё, разумеется, с Первой Мировой войны. 2 августа 1914 года Германская и Османская империи заключили союзный договор, во исполнение которого в конце октября Турция начала боевые действия против России. Таким образом, не только Германия, но и Россия вела войну сразу на 2 фронта. Война на Кавказском фронте для России складывалась удачно. К концу 1916 года российские войска заняли практически всю Западную Армению (историческая область Великой Армении, с XVI века входила в состав Османской империи, сегодня – в составе Турции), а правительство успело даже учредить на отвоёванных территориях генерал-губернаторство Турецкой Армении.  Закавказье обособляется Ситуацию резко изменила Февральская революция. Во-первых, она спасла Османскую империю и основанную позже на её обломках Турцию. Ещё 1-2 года такой войны – и спасать было бы нечего. Во-вторых, Февраль выделил Закавказье в особый регион. В России власть постепенно переходила в руки большевиков. Здесь же она до последнего оставалась за враждебными им силами. Вначале Закавказье управлялось Особым Закавказским комитетом (создан Временным правительством в марте 1917 г), затем, после Октябрьской революции – Закавказским комиссариатом (коалиционное правительство, в которое вошли члены Грузинской социал-демократической партии, армянской «Дашнакцутюн» и азербайджанской «Мусават»). Закавказье становилось одним из центров притяжения всех противников Октября. В вину большевикам часто ставят Брестский мир, которым якобы были сданы все завоевания Российской империи в ходе Первой мировой войны. Мир этот был, конечно, похабный, но полезно знать, что ещё до того, как большевики его подписали, 18 декабря 1917 года антибольшевистским командованием Кавказского фронта, руководством Закавказского комиссариата и представителями Османской империи было заключено Эрзинджанское перемирие. Большевики в это время даже не завершили первый раунд переговоров с немецким командованием. После заключения перемирия изрядно поредевший от дезертирства Кавказский фронт практически перестал существовать, что и сделало возможными последующие события. Турецкий блицкриг 12 февраля 1918 года истёк срок Эрзинджанского перемирия. На фронте к тому времени оставались только армянская и грузинская бригады (29 тыс человек). Уже к марту турецкая армия вернула себе большую часть потерянных в ходе войны территорий.  Закавказье в это же время занималось политическим устройством будущего государства, территории которого стремительно занимала турецкая армия. 23 февраля Закавказский комиссариат созвал Закавказский сейм – местный аналог Всероссийского Учредительного собрания. Собственно, и вошли в него те же самые делегаты, которые посылались в Петроград, во главе с грузинским меньшевиком Чхеидзе. На начало марта выглядело это так: – Турция: ведёт успешное наступление – Закавказский сейм: постановил, что воевать с Турцией будут только армянские и грузинские части; отказался признать Брестский мир (3 марта 1918 г); ввиду дальнейшего продвижения турецкой армии попросил Турцию о мирных переговорах. Всё это – на фоне напряжённых отношений с Советской Россией и борьбы с вооружёнными выступлениями большевиков в Баку, Сухуми, Владикавказе. Первое, что сделали на переговорах в Трапезунде турки – заставили Сейм признать Брестский мир (к Турции возвращалась Западная Армения, а также территории, потерянные в ходе войны 1877-1878 гг. А затем потребовали от него провозгласить независимость Закавказья от России, что развязывало Турции руки в отношении дальнейших приобретений на Кавказе. Находясь в безвыходной ситуации (не к большевикам же бежать за помощью) Сейм пошёл и на это. Хаос и порядок Провозглашённая по требованию Турции 22 апреля 1918 г. Закавказская демократическая федеративная республика была ликвидирована Турцией же всего через месяц, в конце мая. Вместо неё появились «независимые» Грузия, Армения и Азербайджан, на территории которых в ближайшие два года творилась форменная чехарда. Их грабили Германия и Турция, поделившие сферы влияния в Закавказье. Британцы (соединение Dunsterforce) пытались отобрать у турок контроль над бакинскими нефтепромыслами. Что им в конце 1918 года и удалось – после переброски подкреплений и поражения Германии и Турции в войне. В это же время оказавшиеся независимыми Армения и Азербайджан решили выяснить, кому принадлежат спорные территории (Карабах, Нахичевань). Практически одновременно претензии по поводу границ к Армении возникают у Грузии. Британцы пытаются их всех мирить, не забывая свой интерес, и так далее без конца. Прекратить это безобразие смогла только Россия. В 1920 году Красная Армия заняла закавказские республики и установила (или восстановила) в них власть Советов. Территориальные претензии были улажены (хорошо или плохо – вопрос десятый, главное, что воевать перестали), неравноправные договоры с Турцией – пересмотрены. Меньшевики, местные социал-демократы, эсеры и прочие творцы закавказской независимости отправились в утиль. Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика стала одной из соосновательниц СССР. *** Эта история поучительна сразу несколькими моментами. Во-первых, она демонстрирует, что армяне и азербайджанцы вполне могут уживаться вместе и даже создавать коалиционное правительство – до тех пор, пока чувствуют себя частью какого-то большего проекта, нежели национальное государство. Проблемы начались, когда из Закавказской Федерации настрогали национальные республики. И исчезли, когда республики снова сделали частью чего-то большего. Во-вторых, так уж получается, что понятия «независимость» и «грабёж» для этого региона связаны неразрывно. И всякий, кто выступал покровителем независимости народов Кавказа, со временем начинал их грабить. В-третьих, Кавказ достаточно невелик. В его небольшом масштабе проще понять, какое количество независимых республик могло получиться из единой и неделимой России, если бы большевики своевременно не разогнали Учредительное собрание. |

|

|||

|

https://russian.rt.com/science/artic...rasnaya-armiya

«Путём проб и ошибок»: как проходило идейное становление Красной армии Как проходило идейное становление Красной армии 22 апреля 2018, 14:48 Ровно 100 лет назад был официально утверждён текст первой советской присяги для бойцов Красной армии. Этот шаг заложил основы патриотической идеологии военного института. Армию, которую в своих ранних трудах Ленин называл «паразитом», не раз упрекали за отсутствие дисциплины. Однако, как считают историки, несмотря на разнородный кадровый состав, РККА довольно быстро стала надёжной защитницей государственного суверенитета. Что послужило духовным началом для формирования легендарной Красной армии — в материале RT.  От «паразита» до «защитницы трудящихся» На этапе своего политического становления Владимир Ленин идеалистически смотрел на многие аспекты функционирования государственности. Так, в своей работе «Государство и революция» будущий вождь пролетариата назвал регулярную армию и чиновничество «паразитом на теле буржуазного общества, порождённым раздирающими его противоречиями». События 1917 года сначала в известной мере подтвердили правоту лидера большевиков. Достаточно было российской государственности пошатнуться, как в армии пошёл процесс распада. По воспоминаниям полковника Михаила Левитова, часть солдат проигнорировали церемонию принесения присяги Временному правительству, отправившись на отдых. Военнослужащие царской армии чётко осознавали, кому подчинялись. Принимая присягу, они клялись «верно и нелицемерно» служить императору и его наследнику. Временное правительство же призывало присягать не конкретной персоне и даже не родной земле, а государству, которое для многих солдат было весьма абстрактной категорией.  Запись добровольцев в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, 1918 год РИА Новости Большевики, в свою очередь, полагались изначально не на регулярную армию, а на идеологически мотивированных добровольцев из Красной гвардии, осознанно сделавших свой выбор. Однако на практике всё было не так просто. «Среди добровольцев оказалось множество людей, руководствовавшихся не какими-то идеалами, а тем, что просто не могли найти себе места в мирной жизни», — рассказал в интервью RT военный эксперт, полковник в отставке Главного управления Генштаба ВС России Григорий Ванин. По словам эксперта, дисциплина среди добровольцев отсутствовала, многие из них занимались не службой, а мародёрством. Даже во время штурма Зимнего представители отрядов Красной гвардии оказались в меньшинстве в толпе революционеров. В Киеве, несмотря на массовую поддержку населения и идейную мотивацию, отряды Красной гвардии были быстро разгромлены «украинизированными» частями, набранными из солдат регулярной армии Симоном Петлюрой. А на горизонте уже виднелись враги советской власти опаснее петлюровцев — германская армия и зарождающееся на юге России Белое движение. Поэтому 15 января 1918 года Совнарком РСФСР подписал декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии, а 11 февраля — и Военно-морского флота. 23 февраля Совет народных комиссаров опубликовал воззвание к гражданам под лозунгом «Социалистическое отечество в опасности!». Рассуждения об «армии-паразите» остались в прошлом. Рождение в муках РККА была уже регулярной армией, но на первых порах её подразделения создавались и руководились местными советами, в которых заседала достаточно пёстрая в идеологическом плане публика. И это привело, по словам Григория Ванина, к установлению «революционной партизанщины». Солдаты всё ещё не до конца представляли себе, за что и за кого им предстоит воевать. Однако эта проблема была решена весной 1918 года при деятельном участии наркома по военным делам Льва Троцкого.  Красноармейцы на первомайской демонстрации в Петрограде, 1918 год РИА Новости В марте был создан Высший военный совет, а 22 апреля Всероссийский центральный исполнительный комитет своими декретами отменил выборность военных должностей и утвердил текст первой присяги, разработанной лично Львом Троцким и начинавшейся словами: «Из числа безупречных революционеров»: как в Советской России был создан институт военных комиссаров 100 лет назад Совет народных комиссаров принял Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным... «Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии. Пред лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военное дело и как зеницу ока охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения». Параллельно в Красную армию начали массово привлекать так называемых военспецов — бывших царских офицеров. Контролировать их, а также ход идеологического просвещения солдат должны были военные комиссары. Так в армии возник принцип «двуначалия», а с «партизанщиной» было покончено. «Красная армия была построена по классовому признаку», — отметил в беседе с RT доктор исторических наук, профессор СПбГУ Борис Старков. Комиссары проводили в войсках достаточно эффективную идеологическую работу. Под их влиянием люди осознавали, что такое «класс трудящихся». И это понятие казалось им ближе и доступнее, чем абстрактное государство Временного правительства, не имевшее чётко выраженной идеологии. Что самое любопытное, поверили большевикам и многие из тех, кто в своё время служил царю. «Бывшие царские офицеры понимали, что нужно поднимать страну, что всё изменилось. Многие из них увидели, что будущее России за большевиками», — подчеркнул Старков. По словам Григория Ванина, в Гражданской войне участвовали около половины офицеров разных войск, служб и чинов царской армии. «Это около 75 тыс. человек. Из них две трети, порядка 50 тыс., оказались на стороне красных. Вот они как раз и создавали РККА как профессионалы, следуя опыту русской армии и реализуя наработки царского Генштаба», — рассказал RT эксперт. 29 мая 1918 года ВЦИК провёл массовую принудительную мобилизацию в Приволжском, Уральском и Западно-Сибирском военных округах, а также в Петрограде и Москве. Красная армия окончательно обрела регулярный характер. «РККА создавалась путём проб и ошибок, это был мучительный процесс, который в конце концов привел её к победе», — отметил Борис Старков. Защитники Отечества Идеологические оппоненты давали Красной армии оскорбительные определения, обвиняли её в отсутствии дисциплины и в низкой эффективности. Подобные утверждения можно встретить в публицистике и в наши дни. Однако военные эксперты с этим не согласны. «Что бы кто ни говорил, но главный критерий эффективности любой армии — это победы. Убедительным доказательством эффективности Красной армии стали её победы над белогвардейцами и иностранными интервентами», — заявил в интервью RT главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко.  1-я Конная армия на параде на Красной площади, 1924 год РИА Новости Аналитик подчеркнул, что Красная армия была не «инструментом мировой революции», а важным институтом Советского государства, защитницей его суверенитета. И с этой задачей она справлялась всегда. В 1930-е годы в идеологической работе, проводимой в Красной армии, всё более отчётливо стали звучать патриотические нотки. В 1939-м был утверждён новый текст присяги, из которого пропало упоминание о «трудящихся всего мира». Военнослужащие теперь давали клятву верности Родине и народу. «В 1939 году буржуазия как класс в России перестала существовать, она была подавлена полностью. Предпосылок для возрождения капитализма в стране не было, поэтому стоял вопрос о защите всего отечества. Соответственно, в присяге 1939 года был сделан акцент на советской Родине», — констатировал доктор военных наук, председатель Союза геополитиков Константин Сивков.  Празднование годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Пролетарская дивизия на Красной площади в Москве, 1930 год РИА Новости Если ранняя Красная армия отвергала офицерство как явление, то в 1930-х начался обратный процесс. В 1935 году в РККА были введены персональные звания (хоть и являющиеся производными от должностей), в 1940-м в армию вернулись «генералы» и «адмиралы». А в 1943 году произошла унификация званий в вооружённых силах, были введены погоны, восстановлены знаки различия времён Российской империи. Григорий Ванин назвал этот процесс преодолением революционного максимализма, благодаря чему советское руководство сумело эффективно объединить опыт царской России и Советского Союза. Последний раз редактировалось Chugunka; 03.11.2024 в 18:13. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

| Опции темы | |

| Опции просмотра | |

|

|