|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.svoboda.org/content/article/25121094.html

Анастасия Кириленко Опубликовано 29.09.2013 13:19  Радио Свобода продолжает знакомить вас с мнениями и воспоминаниями участников трагических событий осени 1993 года в России. Экономист Андрей Илларионов весной 1992 – весной 1993 года занимал должность первого заместителя директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ. Участвовал в разработке программы правительства, утвержденной летом 1993 года. С апреля 1993 по февраль 1994 года – руководитель группы анализа и планирования при председателе кабинета министров России Викторе Черномырдине. В 1994 году основал Институт экономического анализа, который возглавляет до сих пор. С 2000 по 2005 год был советником президента России Владимира Путина по экономической политике. С 2001 года неоднократно и резко критиковал политическую стратегию и экономический курс российских властей. В 2012 году был избран в Координационный совет российской оппозиции. Андрей ИлларионовАндрей Илларионов – Как законодательная и исполнительная власть начали ненавидеть друг друга? – Мне кажется очень правильной постановка вашего вопроса. В самом деле, в чем причина того, что разногласия, споры, ожесточенные дискуссии, даже оскорбления переросли в сентябре-октябре 1993 года в гражданскую войну на улицах Москвы, в реальное вооруженное противостояние двух, казавшихся тогда практически равными по силе, сторон? Такие выражения, как "вооруженный мятеж", которые часто приходится слышать, не являются ни корректными, ни объективными, они нацелены на создание в обществе негативного эмоционально-психологического восприятия одной из противоборствовавших сторон. Увы, то, что происходило, не может называться иначе, кроме как "гражданская война". В российской гражданской войне 1993 года (как и во многих других) есть несколько уровней и направлений противостояния. Первый уровень – это столкновение исполнительной ветви власти с законодательной. В этом смысле события 1992-93 годов – это российская версия английской гражданской войны XVII века между королем и парламентом, французской гражданской войны между королем и депутатами Генеральных штатов, собравшимися в Зале для игры в мяч. Правда, в отличие от английского и французского аналогов, российская гражданская война завершилась победой "партии короля". Российскую гражданскую войну можно представить и в виде войны между сторонниками различных политических взглядов. Это тоже будет правильно, но этот срез будет уже вторичным. Самый главный уровень противостояния – война между двумя законно избранными ветвями власти. Между парламентом, законно избранным под названием "Съезд народных депутатов России" в марте 1990 года, и президентом, законно избранным в июне 1991 года. – Когда зародился этот конфликт? – Мы точно знаем даты, приведшие к этой гражданской войне, даты, когда были нажаты спусковые крючки, запустившие пружины конфликта, ожесточенного противостояния, а затем и гражданской войны. Это 1 ноября 1991 года, 6 ноября 1991 года, 14 августа 1992 года, 14 декабря 1992 года. 1 ноября 1991 года V Съезд народных депутатов России принял Постановление о правовом обеспечении экономической реформы, предоставившее президенту Российской Федерации чрезвычайные полномочия сроком на один год. Тогда же, 1 ноября, Съезд народных депутатов утвердил руководителем российского правительства Ельцина Бориса Николаевича. Таким образом, оставаясь президентом, Ельцин стал еще и премьер-министром, сосредоточив теперь в своих руках все рычаги исполнительной власти. Пользуясь этими полномочиями, Борис Ельцин 6 ноября 1991 года реорганизовал российское правительство и назначил первый круг его руководителей: первого вице-премьера Геннадия Эдуардовича Бурбулиса, двух вице-премьеров – Егора Тимуровича Гайдара и Александра Николаевича Шохина. В этот и в последующие дни были назначены министры российского правительства. Следует обратить внимание на самую главную особенность назначенного кабинета: ни одно лицо, кроме самого Ельцина, – ни первый вице-премьер, ни вице-премьеры, ни один из министров, ни один из других руководителей исполнительной власти, назначенных Ельциным, не проходили процедур заслушивания, обсуждения, утверждения в рамках парламента – ни в рамках Съезда народных депутатов, ни в рамках Верховного Совета (как известно, руководители исполнительной власти до сих пор не проходят соответствующих парламентских процедур). Таким образом, начиная с 6 ноября 1991 года в России начало действовать правительство, не утвержденное парламентом. Ни члены правительства, ни правительство в целом не прошли процедур заслушивания, обсуждения, утверждения, являющихся неотъемлемыми элементами правовых демократических государств. Таким образом, мы точно знаем дату зарождения неправового недемократического авторитарного режима в России – 6 ноября 1991 г. В 1990-е годы этот авторитарный режим был еще относительно мягким, полуавторитарным, в 2000-е годы он стал жестким авторитарным. Таким же он остается и сейчас. Но дата его зарождения известна совершенно точно. – Надежд не было с самого начала? – Увы, с самого начала, с 6 ноября 1991 года. Прежде всего кабинет, назначенный Ельциным, получил полномочия и властные прерогативы только от Ельцина, он отчитывался перед Ельциным, зависел от Ельцина, его члены могли быть отправлены в отставку только Ельциным. Парламент в этой системе оказывался по сути лишним звеном, "пятым колесом в телеге", досадным довеском, осложнявшим жизнь исполнительной власти. С другой стороны, важной причиной конфликта, переросшего в гражданскую войну, стали различные правовые и идеологические воззрения, имевшиеся у представителей как исполнительной, так и законодательной власти. Когда члены правительства стали проводить политику, какую считали правильной, необходимой, нужной, они в своих действиях опирались на правовые полномочия и административные ресурсы, данные им президентом, а не парламентом. Парламент же искренне полагал, что правительство является, по крайней мере, частично, подотчетным Верховному Совету; что оно должно выполнять законы, принятые парламентом; что парламент имеет право и на слово, и на выражение своего мнения, и на воздействие на экономическую политику правительства. Таким образом, коренная причина гражданской войны кроется в решениях начала ноября 1991 года. В дополнение к ее правовым причинам следует добавить решения, принятые на основе различных мировоззренческих представлений членов парламента и руководителей исполнительной власти. Практически с первых же заседаний российского правительства его члены, прежде всего Егор Гайдар и Анатолий Чубайс, стали готовить решения в обход парламента, втайне от него – мол, "вот это мы скроем от парламента", "вот это мы не скажем парламенту", "вот этого парламент не поймет" (Гайдар: "Мы предлагаем не связываться с обсуждением программы приватизации на Верховном Совете, иначе мы потеряем всю зиму. Мы предлагаем ее оперативно доработать и принять Указом Президента с тем, чтобы потом вынести на Верховный Совет" – стенограмма заседания Правительства (реформ) от 15 ноября 1991г.). Увы, такие действия отражали глубинное мировоззрение ключевых руководителей российского правительства с самого начала. Причем той части их взглядов, какие были у них, минимум, с самого же первого дня существования российского правительства, а не появились после оскорбительных нападок Руслана Хасбулатова или заявлений о "чемоданах Александра Руцкого". – Был ли Ельцин готов с самого начала работать с парламентом? – Поначалу, как мне кажется, Ельцин был вполне серьезно настроен на совместную работу. Ведь именно Верховный Совет избрал его на пост своего председателя. Именно парламент поддержал его в противоборстве с ГКЧП. Хотя Ельцин был избран российским президентом на всенародных выборах в июне 1991 года, его отношение к парламенту оставалось весьма уважительным. 28 октября 1991 года Ельцин выступил на V Съезде народных депутатов с программным докладом о планируемых им действиях после провала путча и попросил поддержки Съезда народных депутатов. Депутаты подавляющим большинством (более 800 голосов за при 17 голосах против) поддержали его. Повторю еще раз: поначалу Ельцин относился к парламенту – и к Верховному Совету, и к Съезду народных депутатов – весьма корректно, уважительно, по-рабочему. Но люди, назначенные им на ключевые посты в российском правительстве, такого отношения к парламенту не имели. За исключением Бурбулиса никто из них никогда не избирался депутатами каких-либо органов власти, не проходил через парламентские процедуры. Например, Гайдар провел большую часть своей взрослой жизни в бюрократических структурах, ориентируясь, естественно, на Совет министров СССР и ЦК КПСС, работая с Николаем Тихоновым, Николаем Рыжковым и Михаилом Горбачевым. Ни в каких выборах до этого он не участвовал, никаких демократических процедур он не проходил. Правда, в 1989-1990 годах он пытался подружиться с группой "Союз", группой имперски настроенных депутатов, созданной Анатолием Лукьяновым для противовеса Межрегиональной депутатской группе (МДГ). Хотя группа была задумана для поддержки союзного руководства, вскоре она оказалась в оппозиции к Горбачеву. Гайдар приходил в группу "Союз" к депутатам Виктору Алкснису из Латвии, Юрию Блохину из Молдавии, Евгению Когану из Эстонии и предлагал свои услуги в качестве эксперта по написанию экономической программы их группы. Но это было предложение консультационных услуг парламентской группе, а не прохождение парламентских процедур и фильтров. Поэтому, если мы говорим о гражданском конфликте не только с правовой, но и с мировоззренческой точки зрения, то это был конфликт между лицами, прошедшими к политической власти через горнило демократических выборов, и лицами, попавшими во власть по бюрократической лестнице. Иными словами, это было столкновение демократии и бюрократии, двух принципиально различных принципов организации государственной жизни. Есть и третий уровень конфликта – практические действия. С самого начала своей работы гайдаровская часть правительства не была настроена на сотрудничество с парламентом. С конца 1991 года значительная часть решений принималась втайне от парламента, как, например, направление 200 миллионов долларов на финансирование Фиделя Кастро в конце декабря 1991 – начале 1992 годов, позже – миллиарда долларов на спасение Евробанка. Судя по рассказам Петра Авена и Александра Шохина, эти решения принимались и за спиной Бориса Ельцина. Именно в этот период наиболее резко (более значительно, чем даже при Путине) вырос удельный вес представителей силовиков, в том числе и из спецслужб, в высших эшелонах российской государственной власти. Поскольку парламент в виде Съезда народных депутатов и Верховного Совета продолжал оставаться и более демократическим и более либеральным, чем политика, проводившаяся Гайдаром, то следующий уровень противостояния – это политическое столкновение более либерального мировоззрения, преобладавшего в то время в парламенте, с практической поддержкой номенклатурных и спецслужбистских структур со стороны российского правительства. Это был еще один срез противостояния. – Из-за чего конкретно парламент и правительство начали ссориться? Беловежские соглашения? Приватизация? – Тема Беловежских соглашений стала подниматься позже. Дело в том, что хотя эти документы действительно подготовили Бурбулис, Шахрай, Гайдар, Козырев, а затем их подписал Ельцин, но Верховный Совет под руководством Хасбулатова их не только поддержал, но и ратифицировал. В этом вопросе разногласий между парламентом и правительством не было. Другое дело – приватизация. С самого начала и Гайдар и Чубайс решили, что в этом вопросе они с парламентом не договорятся, поэтому парламент необходимо обмануть. Дело в том, что Верховный Совет в июне 1991 года уже утвердил приватизационное законодательство по предложению первого российского министра приватизации Михаила Малея и с помощью одного из членов "гайдаровской команды" Петра Филиппова. Законодательство предусматривало принципиально другой способ приватизации государственного имущества, чем тот, который был выбран Чубайсом, – с помощью приватизационных счетов. Поэтому перед Чубайсом и перед правительством в целом возникла проблема: как осуществить свой вариант приватизации, противоречивший законодательству, уже принятому Верховным Советом России? Именно поэтому Чубайс втайне подготовил новые документы по приватизации, а затем утвердил их Указом президента России Ельцина от 14 августа 1992 года, когда парламент находился на каникулах. В своих интервью Чубайс откровенно похвалялся тем, что время подписания этого указа было выбрано таким образом, чтобы депутаты, успевшие разъехаться на летние каникулы, не смогли бы вернуться в Москву. По условиям чрезвычайных полномочий, данных Борису Ельцину V Съездом народных депутатов, если Верховный Совет (или его Президиум) не опротестовывал указы президента в семидневный срок, то они автоматически вступали в силу. В августе парламент находился в отпуске, депутатов в Москву никто не вызвал, и через семь дней новое (незаконное) приватизационное законодательство вступило в силу. Вернувшиеся из отпуска депутаты были до глубины души оскорблены тем циничным обманом, который организовал Чубайс с помощью Бориса Ельцина в деле приватизации. И, конечно же, эта история послужила катализатором, серьезно усугубившим уже наметившееся к тому времени противостояние между исполнительной и законодательной ветвями власти. Если до конца лета 1992 года парламент, критически относясь к правительству, тем не менее воспринимал его в качестве серьезного партнера, в том числе и для переговоров, то после августа члены правительства в глазах парламента превратились в жуликов, занимавшихся циничным и наглым обманом законодательной власти, обманщиков, с которыми нельзя иметь дело. Особенно депутатов возмущало то, что их, прошедших горнило демократических выборов, поддержанных десятками и сотнями тысяч избирателей, обманывал никогда прежде не избиравшийся назначенный чиновник Чубайс. Это возмущение депутатов, усугублявшее другие существовавшие противоречия, стало своего рода запальным шнуром, разжегшим пожар гражданского противостояния и приведшим в конечном итоге к взрыву октября 1993 года. – Оценки, дававшиеся парламенту Гайдаром, Чубайсом, некоторыми другими членами правительства –"красно-коричневый" и "коммунистический" – справедливы? – Судите сами. Этот самый "коммунистический" и "красно-коричневый" парламент избрал Бориса Ельцина председателем Верховного Совета. Этот "коммунистический" и "красно-коричневый" парламент поддержал Ельцина как президента России в его противостоянии с ГКЧП во время августовского путча. Именно этот российский парламент – т.н. "красно-коричневый", "коммунистический", "хасбулатовский" Съезд народных депутатов – абсолютным большинством голосов поддержал программу Ельцина по экономическому и государственному реформированию России, по открытию страны, по включению ее в мировое сообщество. Этот "хасбулатовский" "красно-коричневый" "коммунистический" парламент принял большое количество законов и постановлений по поддержке бывших политзаключенных, по реабилитации невинно осужденных узников ГУЛАГа, по возвращению исторических имен на карту России, по компенсациям жертвам тоталитарного режима. Этот самый парламент осенью 1991 года и в 1992 году принял большое количество решений по частичному, но все-таки восстановлению исторической справедливости по отношению к людям и целым народам, которые были репрессированы в советское время. Поэтому характеристики парламента как "коммунистического", "красно-коричневого" – это специально изобретенные этикетки, нацеленные на дискредитацию того единственного состава российского парламента, который принял решения по осуждению коммунистического тоталитаризма и реабилитации его жертв. Надо отдать должное Гайдару и Чубайсу – их хлесткие, едва ли не геббельсовские, оценки и формулировки смогли закрепиться в общественном сознании. Применявшиеся Гайдаром и Чубайсом манипулятивные технологии смогли-таки дискредитировать парламент, занимавшийся восстановлением исторической справедливости и защитой, насколько это было возможно, бывших узников ГУЛАГа. Для того, чтобы замарать Верховный Совет, необходимо было исказить в восприятии российского общества то, что на самом деле он сделал. Последний раз редактировалось Chugunka; 26.11.2015 в 15:16. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

– Почему это удалось сделать так легко и быстро?

– Увы, мы видим и на других примерах, в том числе и на совсем недавних, как легко российское общество поддается воздействию манипулятивных технологий. Вот только что на наших глазах требования освобождения политзаключенных, честных выборов, признания нелегитимности нынешних Госдумы и президента, отставки Владимира Чурова, наказания виновных в преступлениях против избирательных прав граждан с легкостью необыкновенной были подменены на лозунги "Навальный – наш мэр" и "Все – на нечестные выборы!" – Зачем это нужно было именно Гайдару? Вот версия Юрия Болдырева: шла борьба за доступ к коррупционным потокам. – Если это и была коррупция, то скорее так называемая "политическая коррупция". То есть предоставление финансовых и экономических ресурсов не столько частным лицам для их личного обогащения, сколько политически дружественным органам и организациям (Демократической партии Николая Травкина, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Владимира Башмачникова, Комитету по внешнеэкономическим связям петербургской мэрии Владимира Путина, кубинскому диктатору Фиделю Кастро, бывшему советскому КГБ – новой российской разведке). В этом же ряду находится и предоставление самому себе (Институту Гайдара) комплекса зданий, занятых департаментами электротехнической промышленности и приборостроения бывшего Министерства промышленности в Газетном переулке. Такие действия отражали мировоззренческую и идеологическую позиции Гайдара: он был сыном своего отца, резидента КГБ на Кубе, внуком своего деда, участника подавления Тамбовского восстания, а затем командира отряда ЧОНа, проводившего репрессии в Хакассии. Он был представителем номенклатурной династии высокопоставленных сотрудников советских спецслужб, для которого диссиденты, правозащитники, демократы являлись генетически чуждыми, мировоззренческими, идейными и политическими противниками. Его отношение к людям с диссидентскими, правозащитными, либеральными взглядами ощущалось на инстинктивном уровне: он физически не переносил Александра Некрича, Владимира Буковского, Александра Гольдфарба. Он не скрывал своего враждебного отношения к людям, прошедшим демократические процедуры, независимо от их взглядов – к Григорию Явлинскому, Галине Старовойтовой, Сергею Ковалеву, Гавриилу Попову, Руслану Хасбулатову, Александру Руцкому, Борису Ельцину. Однако совсем иное отношение Гайдар демонстрировал к лицам, принадлежавшим к советской номенклатуре. В этом смысле и практическое поведение и последующее публицистическое творчество Гайдара являлись на редкость показательными, демонстрировавшими глубоко укорененное неприятие видным представителем семейной советской номенклатуры новой демократической политической системы, людей, катапультированных в государственную власть с помощью демократических процедур. Это был своего рода реванш одной из двух принципиально различных систем вертикальной мобильности и рекрутирования кадров для государственной власти – бюрократической номенклатуры – против демократии. – Из недавно опубликованных диалогов Альфреда Коха, Петра Авена и Анатолия Чубайса вытекает точка зрения, что Гайдар спровоцировал развязку: его возвращение в правительство подозрительно совпало с указом 1400 (так полагают Кох и Авен, а Чубайс с этим не согласен). – В декабре 1992 года проходил VII Cъезд народных депутатов России, впервые рассматривавший вопрос утверждения правительства, назначенного за год с небольшим до этого, в ноябре 1991 года. Несмотря на исключительные усилия, предпринятые и Ельциным и сторонниками правительства в парламенте, его руководитель Гайдар даже в условиях мягкого рейтингового голосования не получил достаточного количества голосов и оказался лишь третьим из трех кандидатур (помимо него, на пост премьера претендовали Виктор Черномырдин и Юрий Скоков). Иными словами, первая же попытка пройти через демократическую процедуру, через голосование Съезда народных депутатов, привела Гайдара к поражению. Таким образом, представитель номенклатуры, впервые через год с лишним своей работы в правительстве пошедший на демократическое тестирование, его не прошел. И поэтому ненависть к демократической системе, жившая в нем и прежде, в результате болезненного поражения в декабре 1992 года получила дополнительный мощный стимул. К прежним гайдаровским комплексам добавился еще один: комплекс мщения, желание отомстить за неудачу, за провал, за болезненное поражение – всем депутатам, парламентариям, Хасбулатову. В последующие недели и месяцы Гайдар не сдерживал своих чувств. Даже годы спустя он не раз признавался, что обсуждал с Ельциным необходимость разгона парламента силовым путем. Когда Ельцин наконец "дозрел" до этого решения, то за пять дней до подписания указа №1400, находясь в дивизии МВД Дзержинского, президент заявил на телекамеры, что назначает первым вице-премьером правительства Егора Гайдара. Через два дня после этого и за три дня до подписания указа №1400 такой указ действительно был подписан. Кажется, это был единственный такого рода случай, когда Ельцин произвел важное кадровое назначение накануне принятия им принципиального политического решения. Связь между этими действиями очевидна. Готовность Гайдара к силовой расправе с парламентом получила непосредственное подтверждение в ночь с 3 на 4 октября 1993 года, когда я оказался в здании российского правительства. Я приехал в бывшее здание ЦК КПСС на Старой площади после того, как "белодомовцами" было захвачено здание СЭВа и начат штурм Останкино. Туда же приехали многие члены российского правительства, сотрудники аппарата кабинета министров. Практически все, включая Черномырдина и многих министров, поначалу находились в прострации, в состоянии шока и полупаралича. Поначалу они лишь в полусомнамбулическом состоянии наблюдали за развитием событий по телевидению. Во всем здании был лишь единственный человек, которого, очевидно, эти события не застали врасплох, у кого в голове, совершенно очевидно, уже был готовый план действий. Это был Гайдар, работавший четко, как машина, хладнокровно отдававший команды – кому и куда идти, какие выступления делать, какую наличность получать в Центробанке, какие решения принимать. Эта контрастная картина до сих пор стоит перед моими глазами: единственным человеком в правительстве, для кого произошедшее не стало сюрпризом, был Гайдар. Он был не только к этому готов, он уже точно знал, что в этих обстоятельствах надо делать. – Почему общество тогда удалось запугать "коммунистическим / красно-коричневым реваншем"? – Здесь есть две составляющие. Первая заключается в том, что Россия никогда не имела развитых традиций верховенства права, устойчивой политической культуры демократического общества, не следовала принципам разделения властей. Даже самые продвинутые российские политики не отличались ясным пониманием того, как работает базирующаяся на принципах верховенства права демократическая власть. Это справедливо и для правительства и для парламента, и для дней прошедших и для дней сегодняшних. Не уверен, что минувшие 20 лет заметно продвинули в этом понимании и так называемую российскую политическую элиту и все наше общество. Многие и тогда не представляли, да и сейчас не знают, как работают различные ветви власти в демократической политической системе, как они друг друга страхуют, контролируют, ограничивают, в чем ценность настоящих сдержек и противовесов. Это одна из причин того, что разгром исполнительной властью власти законодательной был воспринят большой частью общества совершенно спокойно, а часто и под аплодисменты. С другой стороны, и это тоже правда, так получилось, что парламент защищали в том числе и такие лица, как Альберт Макашов и Александр Баркашов. Такими были гримасы политического процесса. Политические взгляды и мировоззренческие позиции Макашова и Баркашова хорошо известны, но они оказались на стороне представительной власти. – Значит ли это, что альтернативы было две: либо Ельцин, либо Макашов – Баркашов? – Это упрощенное представление. Конечно, определенный риск от их участия возник. Но он возник как раз в результате появления указа №1400. Без него Макашов и Баркашов оставались бы маргиналами без оружия, без власти, без влияния. Но даже после указа №1400 у них не было государственной власти. Парламентскую сторону в гражданской войне возглавляли Хасбулатов и Руцкой. Руцкой был временно исполняющим обязанности президента, Хасбулатов был председателем Верховного совета. Баркашов и Макашов не были руководителями "партии парламента". Да, они были на той стороне, участвовали в обороне Белого дома, участвовали в боевых действиях, в том числе в нападениях на здание СЭВа (здание мэрии), на телецентр "Останкино". Но политическая власть принадлежала Хасбулатову и Руцкому. Привело ли бы их участие в дальнейшем к такому форматированию политического пространства, что в итоге власть оказалась бы у Баркашова и Макашова? Неизвестно. С другой стороны, реальное форматирование политического пространства, сложившееся после разгрома парламента, привело к тому, что власть оказалась у Путина. А вот это уже не гипотетический, а свершившийся вариант истории. – Российская пресса той поры активно занималась апологетикой поступков Бориса Ельцина. Интеллигенцию удалось запугать? – Это же было не просто "запугивание интеллигенции", а реальный политический процесс, в основе которого лежал низкий уровень понимания того, как работает право, как должна работать демократическая власть. Во-вторых, сказалось отсутствие информации о том, как исполнительная власть обманывала представительную власть и вводила в заблуждение общество. В-третьих, нельзя недооценивать роль пропаганды. Она талантливо создавала впечатление, что с одной стороны находились молодые, способные, интеллигентные реформаторы – Егор Гайдар, Анатолий Чубайс. А с другой стороны – какие-то малопонятные, вызывающие опасения советские или полусоветские консерваторы. Симпатии многих представителей московской интеллигенции были, естественно, на стороне исполнительной власти – Ельцина, Гайдара и Чубайса. Не дожидаясь вашего вопроса "Как я воспринимал события 1993 года тогда и сейчас?", отвечу, что я был на стороне исполнительной власти. Я не принимал участия в боях, но симпатии мои были на стороне "партии президента". Изменилась ли моя оценка этих событий? Да. Не столько самих событий 3-4 октября 1993 года – тогда изменить что-либо было уже поздно, сколько событий, неизбежно приведших к октябрю – 1 и 6 ноября 1991 года, 14 августа 1992 года. – Какой урок можно извлечь из этих событий? – Их несколько. Главный урок заключается в том, что в основе демократической политической системы лежит верховенство права. Это ее фундамент. Участники политического процесса, конечно, преследуют свои цели, но должны действовать в соответствии с правом. Отказ от верховенства права приводит к тому, что на место одной тирании приходит другая. Демократическая политическая система не существует без разделения властей, при котором каждая ветвь власти адекватно воспринимает и соблюдает свои обязательства. Граждане избирают законодательную власть, которая формирует исполнительную власть. Эти важнейшие принципы правового демократического государства были грубо нарушены в России в 1991 году. Это было, увы, не единственное нарушение права. Распад СССР был, очевидно, неизбежен, но его ликвидация была проведена с грубейшими нарушениями элементарных правовых норм. Роспуск СССР произошел не в результате экономического кризиса, как нас пытаются обмануть, а в результате сознательных силовых действий по уничтожению СССР. Роспуск СССР был, вероятно, необходимым, но действия, приведшие к нему, осуществлялись вне правового поля. Важнейший урок заключается в том, что основой цивилизованного общества является верховенство права. Это во-первых. Государственная власть должна формироваться на легитимной основе волеизъявления граждан, это во-вторых. В-третьих, исполнительная власть должна формироваться законодательной властью и быть подотчетной ей, то есть в конечной счете гражданам. Все три принципа в нашей стране были грубым образом нарушены в 1991–1992 годах, что неизбежно привело к противостоянию двух ветвей власти и к российской гражданской войне 1993 года. В ней номенклатурно-бюрократическая "партия короля" одержала победу над демократической "партией парламента". Нынешний российский авторитарный политический режим был рожден на развалинах парламента в октябре 1993 года. А зачат он был 6 ноября 1991 года. Последний раз редактировалось Chugunka; 26.11.2015 в 15:17. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://www.echo.msk.ru/blog/varfolomeev/1168854-echo/

02 октября 2013, 12:45 Ещё один эпизод событий осени 1993-го, напрямую связанный с "Эхом". 2-го октября, т.е. уже накануне кровавой развязки вице-президент Александр Руцкой из заблокированного Белого дома вышел в прямой эфир с призывом к вооружённому сопротивлению. Вот как те события вспоминал впоследствии Алексей Венедиктов: "Главный редактор «Эха Москвы» Сергей Корзун сказал: «Иди к мятежникам». Белый дом был уже окружен. Я попал в число людей, которые шли рядом с Руцким, и вместе с ними вошел в Белый дом. Охрана Руцкого знала меня в лицо. Белый дом был отключен от телефонной связи, никаких мобильных тогда еще не было. И на все здание были три спутниковых телефона (коробки весом по восемь килограммов) — у иностранных журналистов. Я попросил у коллеги телефон. Он говорит: «Только две минуты, очень дорого». Я говорю Руцкому: «Александр Владимирович, хотите интервью «Эху Москвы»?» Он спросил: «А как ты его вынесешь?» Я отвечаю: «А мы в прямой эфир выйдем». Он говорит: «Ну давай попробуем». Это было потом расценено как призыв к мятежу со стороны радиостанции."  "По законам военного времени" нам могло тогда сильно достаться за подобные призывы. Но обошлось. Лишь однажды Кремль устроил разнос Венедиктову: "Прошло три месяца, нас собирает Ельцин, меня сажают напротив него. И тут Ельцин с места говорит: "Ну как не стыдно, "Эхо Москвы"! Поднимайте самолеты, бомбите Кремль, ну как вам не стыдно?" И я понимаю, что меня сейчас тут вязать будут просто! Начинаю что-то лепетать: "Борис Николаевич! Вы же понимаете, что это наша работа!" Он говорит так язвительно: "Работа! Работнички. Ну, работайте....". И впоследствии он меня каждый раз встречал словами "Работничек пришел!". И все! Никаких репрессий - это все-таки был путч, мятеж, а мы дали в эфир призыв неизвестно чего." Сейчас бы, наверное, уже пол-редакции сидело в СИЗО по 282-й, и это в лучшем случае. Завтра расскажу ещё одну историю "Эха" октября 1993-го. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://rg.ru/2013/10/01/putch.html

Кто был больше виноват в малой гражданской войне 3-4 октября, должен был бы решить суд. Но его не было 01.10.2013, 00:50                               Сегодня, когда отмечают 20-летие событий 1993, огромное большинство возмущается "расстрелом парламента". При этом ни один из полузабытых "героев обороны Белого Дома" - Руцкой, Хасбулатов, Макашов - ни малейшей симпатии не вызывает, только разную степень раздражения, отталкивания. Немногим лучше и отношение к "депутатам в целом" (кстати, ни один из них не погиб, да и серьезно не пострадал) и к Верховному Совету как учреждению. Если кого и жалеют, то разве что тех неизвестных (ни по именам, ни даже общим числом), кто погиб. Вместе с тем есть "отрицательное сочувствие" тем, кто был "против Ельцина". "Враг моего врага - мой друг". У нас почти всегда и во всем отрицание - первично, а "положительное отношение" всего лишь тень отрицания, отрицание отрицания. Я принадлежу к тому меньшинству, которое ровно по той же логике "сочувствует Ельцину". То есть его реальное поведение в 1993-м: то жесткая неуступчивость - то растерянность, упрямство и безволие, личные амбиции и всем известные "вредные привычки" - никакого уважения и симпатии не вызывают. Но это - вторично. Первично - отрицание его противников. И до сих пор отчетливый ужас при мысли, что было бы, если бы... В 1993 г. я не раз бывал в Белом доме. Слепящая корпоративная ненависть - другого освещения там не было. Народу в этом "Смольном" всегда толклось много - коммунисты-сталинисты, деляги, выбивавшие там деньги и обделывавшие какие-то свои гешефты, демшиза, нацисты, просто "реальные пацаны" - занятный компот варили в парламенте. А самих нардепов объединяли только их корпоративные привилегии а, главное, ельцинофобия - при упоминании о Нем они превращались прямо в секту "трясунов". С каждым днем - все сильнее. Это была психология гражданской войны. Причем понять, "за что воюем", было невозможно - депутаты и их окружение сами не могли сказать. Война была только "против кого" (даже не "против чего" !). Никак не скажу, что на Старой площади (администрация президента) собрались рыцари без страха и упрека. Много было симметричного, та же комом нарастающая "советофобия", психология той же гражданской войны. Но было "две большие разницы". Первое. Окружение Ельцина (по крайней мере, "мальчики в реформаторских штанишках") знали что делать. У них была вполне определенная экономическая программа (кстати, она включала далеко не только приватизацию). Программу было легко критиковать, да хоть матом ругать. Только вот - никакой альтернативы в ВС не предлагали. Чистая "экономика брани". Второе вытекало из первого. Исполнительная власть действовала - коряво, размашисто, бестолково, сплошь да рядом коррумпировано. Но хоть как-то. И люди подобрались, способные что-то делать. ВС действовать вообще не мог, сформировать команду для руководства страной был наглядно не способен. "Парламентская энтропия" - и больше ничего. Помню, на каком-то съезде нардепов правительство по знаку Бурбулиса встало и вышло. Сбылась мечта депутатов? Как бы не так ! Растерянность парламента, оставшегося "без взрослых", была очевидна - они, как положено российским законодателям, умели ругать исполнительную власть. Больше они не умели ничего. И отлично это знали. И на том заседании фактически сдались - только б "банда Ельцина" и "преступное правительство" не уходили ... А как только они остались - депутаты бросились на них с новой силой. В общем, между Кремлем и Белым домом была разница, как между плохой, бестолковой, но регулярной армией - и "махновцами". Скованные Конституционной цепью, президент и нардепы образовали тяни-толкай, все сильнее лягающий друг друга ногами. И этот "урод-самоед" должен был враскоряку тащиться до 1995 г., когда истекали полномочия съезда нардепов, избранных в 1990-м. Ужас без конца... Поэтому, когда наступил ужасный конец - Ельцин 1400-м ударом кое-как, с рваными краями, разрубил этот гордиев узел, - я почувствовал облегчение. То, что указ был очевидно незаконным, по сути - госпереворотом, как ни странно, не слишком смущало. Срабатывала все та же отрицательная логика, "а они - еще хуже"... Да и законы к тому времени так истрепали, приняли столько поправок к поправкам, что уважение к Конституции стояло на нуле. Кто был больше виноват в малой гражданской войне 3-4 октября должен был бы решить суд - ровно поэтому его и не было. Ельцин одним махом амнистировал себя и своих врагов - а все концы в Москву-реку... Так мы не узнали и уже никогда не узнаем, какие там были снайперы, сколько людей погибло (называют от 140 до 400), были ли уже после штурма какие-то бессудные расстрелы... Слухи, сплетни, намеки - и ничего точного. Но точность совсем не нужна - ни "героям обороны", ни "героям штурма". Нулевой вариант устроил всех. Противники Ельцина считали, что пусть не они лично, но "их сторона" победила в глазах общественного мнения - ну, а его вполне устроила реальная политическая победа, принятие "царской Конституции". Был ли шанс "разойтись миром"? Конституция, по которой действовал Съезд нардепов, - высший орган власти в стране - была принята в 1978-м, перелопачена в "редакции 1989-го", потом появились новые "дополнения" 1992-93 года ... Она и изначально-то писалась "для заграницы и для приличия" - "советы" были просто марлевым пакетом, из которого торчала реальная власть - КПСС + КГБ. Когда это содержание исчезло, пакет оказался пустым - но раздулся неимоверно. И хотя, повторяю, управление ушло к исполнительной бюрократии, но формально-то оно оставалось у законодательной. Понятно, каждая голова орла - в соответствии с нашими традициями - требовала себе всей полноты власти. Разногласия по властному вопросу - неразрешимы. Ясно было : Конституцию надо менять. Но менять "изнутри", т.е. оставаясь в рамках ее же правового поля, мог только все он же - Его Величество Съезд. А он, разумеется, сам себя за волосы из болота никуда тащить не хотел. Вот Ельцин и бесился от этого вечного пата. Так что разрыв Конституции извне был неизбежен - не может же параграф окончательно удушить живую жизнь! Вот размер разрыва и его форма - это могло выглядеть по-разному. Но учитывая характер Ельцина и "характер ВС" - едва ли принципиально иначе. Момент неопределенности и колебания чаши был 3-4 октября. Если бы победил "парламентаризм в берете Макашова" (точнее, Кремль бы впал в окончательный ступор и ухитрился все проиграть), то нас ожидали на горячую закуску - погромы в Москве ("ни мэров, ни перов, ни херов"), а затем основное историческое блюдо - раскол страны и гражданская война, пока не придет какая-то спасительная диктатура. "1917 год - 2". А вот что России точно не грозило ни секунды - это "парламентская республика". И в конце концов дело было не в плохом характере Ельцина и не в амбициях депутатов. Причина столкновения была более общей. После землетрясения 1989-91-го политическая почва не могла сразу успокоиться. В 1991-93-й продолжались колебания и толчки на всем пространстве СНГ, от осетино-ингушского конфликта до Таджикистана, от Абхазии до Приднестровья. Но в общем, по окраинам России они шли уже по затухающей. А вот для самой России октябрь 1993-го - точка перегиба. Остаточный революционный жар Августа + ослабление власти + резкое обнищание + обман многих надежд 91-го года = революционная ситуация. Ситуация эта была неизбежна. Вопрос был в другом : как разрешится кризис ? Или начинается консолидация страны и пройдя кризис больной выздоравливает. Или хаос взлетает на новый уровень - окончательный паралич власти и "энтропия страны". На сей раз силы самосохранения ("национального иммунитета") победили. Быстро. И без большого кровопускания. Лихорадочная температура спала, началось спасительное (на том этапе !) "подмораживание". Вполне естественно, в полном соответствии с Большой Русской традицией всех конкурентов побеждает рано или поздно тяжелая "рукастая" бюрократия исполнительной власти. Когда оседает очередная историческая пена, в остатке неизменно оказывается она - Фундаментальная Бюрократия. (Ровно по этому же закону в начале 2000-х обречены были на поражение и т.н. "олигархи" - впрочем, почти у всех хватило ума "поджать хвост" и спать спокойно на своих мешках). "Государство - это они". Так что законы тяготения Русского Политического поля в 1993-м нарушены не были. И после разлива река понемногу вошла в берега. За Белым домом небольшой самодельный "мемориальный комплекс" - символические могильные ленточки на кустах, надписи на заборе, желтые газеты на афишных столбах... На стендах - около ста фотографий убитых там и в "Останкино". Из надписей ясно - в основном случайные люди, случайные пули, хаотично летевшие с "той" и "этой" стороны. Сколько раз проходил - никто там не стоит, не смотрит. Люди идут мимо по своим делам, гуляют собачники, на стадионе (где якобы кого-то расстреливали после штурма) играют в футбол. Рядом - роскошный новономенклатурный дом и грязно-белые хрущобы... Но я почему-то всегда останавливаюсь у одной надписи на заборе. "Здесь был расстрелян Роман Веревкин, 17 лет". Кто он был? Кем бы мог стать? Кто о нем написал? Последний раз редактировалось Chugunka; 26.11.2015 в 15:33. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

http://www.echo.msk.ru/blog/boris_vis/1168608-echo/

02 октября 2013, 06:20 Те, кто до сих пор полагает события 20-летней давности «красно-коричневым мятежом» и «попыткой коммунистического реванша» - не читайте этот текст. Те, кто до сих пор с радостью вспоминает о горящем Белом доме, и картинно сокрушается, что не успел тогда набить морду ненавистным депутатам – не читайте этот текст. Те, кто до сих пор уверен, что друзьям – все, а врагам – закон, и цель обязательно оправдывает средства - не читайте этот текст. Он - не для вас. Он - для тех, кто понимает, что мир рушится не тогда, когда торжествует закон, а когда законом бесстыдно пренебрегают во имя «целесообразности» Для тех, кто способен к невосторженному образу мыслей, и не колеблется вместе с линией. Для тех, кто считает, что быть в меньшинстве не стыдно – стыдно быть в стаде. *********** Двадцать лет подряд нам рассказывают, как «реакционный и консервативный» Верховный Совет «тормозил реформы», проводимые демократическим президентом Борисом Ельциным, а потом поднял мятеж, который пришлось подавлять силой. Про то, что парламент пошел «против воли народа, выраженной на апрельском референдуме 1993 года», и президент имел право его разогнать. Про то, как Белый дом защищали отморозки и бандиты. Про то, что и вовсе не было никакого «расстрела парламента»… Вранье. Циничное и наглое. Но повторямое двадцать лет подряд – и потому, многим кажущееся исторической правдой. Однако, еще живы те, кто (как автор) помнят, как все было на самом деле. Да, в рядах разогнанного парламента хватало малосимпатичных персонажей (хотя, например, Макашов его депутатом не был). Вот только нынешнюю Госдуму я бы лично обменял на тот парламент, не задумываясь. И тот парламент был абсолютно легитимен – не менее, чем президент, - поскольку был избран гражданами на самых свободных за всю советскую и постсоветскую эпоху выборах. Вспомните: для участия в выборах 1990 года было достаточно выдвижения от самого маленького «трудового коллектива» (включая лаборатории в НИИ и кооперативы), и никто тогда не вбрасывал бюллетени, и тем более – не переписывал протоколы… Теперь – о «мятеже». Он и вправду был. Но вовсе не тот, о котором нам рассказывают. Мятежниками были президент Борис Ельцин и те, кто его поддержал после «указа 1400». Ибо в тогдашней российской Конституции было черным по белому написано: президент не имеет права распускать или приостанавливать деятельность любых законно избранных органов государственной власти, а если он это сделает – его полномочия прекращаются НЕМЕДЛЕННО. А потому путчистами осенью 1993-го были Ельцин с Лужковым, Гайдаром и Черномырдиным, а не Хасбулатов с Руцким, Бабуриным и Ачаловым. Первые персонажи приятнее вторых? Возможно. Но тот, кто одобряет беззаконие, которое творят симпатичные ему персонажи, теряет право возмущаться беззаконием несимпатичных. Впрочем, путчем, - как я (простите за самоцитату) писал еще в 1994-м, - называется неудавшийся мятеж. Удавшийся мятеж называется «поэтапной конституционной реформой». «Расстрела не было», «стреляли болванками», «пожар возник из-за того, что болванки раскалились», - продолжают вдохновенно твердить сторонники «указа 1400», презрительно намекая на «депутатов с мокрыми штанами». Во-первых, посмотрел бы я на штаны ярых «ельцинистов» в тот момент, когда даже и болванками стреляли бы по месту их пребывания. А во-вторых, они опять врут: по Белому дому стреляли не только болванками, но зажигательными снарядами. И свидетель тому – их кумир Егор Гайдар (книга «Дни поражений и побед»). Парламент можно было распустить, опираясь на результаты референдума? И снова вранье: на референдуме в апреле 1993 года не было принято никаких решений, имевших юридическую силу. Досрочные выборы парламента поддержали 43% избирателей страны, президента – 32% (а нужно было – более 50%), из чего следовало прямо противоположное ельцинскому мифу: президент и парламент, извольте работать вместе, как бы это ни было вам противно. Парламент защищали отморозки? А что это меняет? Делает указ Ельцина законным? Историк и бывший политзаключенный Александр Скобов в своем блоге резонно замечает: не хотите, чтобы парламент защищали отморозки – не издавайте указов, растаптывающих Конституцию. И констатирует: пока сторонники «указа 1400» называют государственный переворот «законным подавлением путча», все их прочие слова будут восприниматься как ложь и манипуляция. «Можно вести диалог с заклятыми врагами. Его нельзя вести с жуликами», - считает Скобов, и я не могу с ним не согласиться… Ну, а росказни о «реакционном парламенте», который «тормозил реформы» - и вовсе детский лепет на лужайке. Эти же депутаты выбирали Ельцина своим председателем, голосовали за постановление о суверенитете России, защищали Белый дом в 1991 году, принимали законы о приватизации, и наделяли президента «особыми полномочиями». Когда же это они успели стать реакционерами? Два года тщательно это скрывали – а затем сбросили маски, став непримиримыми оппонентами проводимых президентом реформ? Или верна более простая гипотеза – о том, что не все эти реформы были правильными, а стремление президента проводить их, невзирая на закон, и в упор не видя парламент, не могло не столкнуться с сопротивлением? Кстати, совершенно блистательно миф о «торможении реформ» разоблачил Андрей Илларионов http://www.svoboda.org/content/article/25121094.html (тогда, заметим, бывший на стороне президента) – очень советую почитать, как жульничали «реформаторы», да еще и хвалились тем, как «ловко» они вели себя с парламентом. И не могу еще раз не задать два простых вопроса, ответ на которые адепты «указа 1400» не могут дать уже два десятка лет. Первый вопрос: какие конкретно прогрессивные реформы «тормозились»? Что из крайне необходимого для общества не было принято из-за парламентских злоумышленников, «связывавших руки» (любимая метафора радикальных реформаторов, непрерывно жаловавшихся на отсутствие у них нужной «свободы рук») президенту и правительству? Сколь мне известно, «торможение» сводилось к отмене нескольких президентских указов о приватизации, как противоречащих закону – но эти указы немедленно выпускались заново под новыми номерами… Второй вопрос: какие необходимые для общества реформы были проведены после осени 1993 года, когда руки у президента и правительства были развязаны полностью и никто и ни в чем им уже не мог помешать (как не может и по сей день – а рамках написанной победителями Конституции)? Огласите, пожалуйста, список этих великих достижений! Не можете? Зато я могу привести другой список: война в Чечне и сосредоточение доходов от природных ресурсов в руках узкой группы приближенных к президенту лиц. Отказ государства от большинства социальных обязательств и превращение качественного образования и здравоохранения в привилегию обеспеченного меньшинства. Избирательная система, обеспечивающая несменяемость власти, и криминальная приватизация. «Залоговые аукционы» и дефолт 1998 года. Каким бы не был парламент – он вряд ли бы это допустил. Но после декабря 1993 года, в рамках «ельцинской Конституции», парламент в России уже очень мало что значил. Собственно, для этого она и была написана – чтобы исполнительная власть избавилась от парламентского контроля и получила упомянутую «свободу рук». Наконец, две главные реформы «послеоктябрьской поры»: разрушение парламентаризма и уничтожение правового государства. Всевластие администраций всех уровней сменило мифическое «всевластие Советов», о котором так любили стенать президентские пропагандисты – исполнительная власть отныне была выведена из-под контроля законодательной, а во многом смогла взять ее под контроль, и поняла, что ей позволено почти все. Ну, а правом в России с тех пор стала воля президента, возведенная в закон (а то и воля его наместников и подчиненных). Результат – повсеместное принятие решений без малейшего учета интересов общества и без малейшей ответственности перед ним. К чему, заметим, и стремились наши «реформаторы», ужасно любившие рассказывать сказки о том, как неразумный народ, не понимающий своего счастья, надо силой тащить в светлое будущее. Которое обязательно наступит после «переходного периода» временных (конечно же) трудностей – надо только немного потерпеть. Правда, время шло, а трудности не заканчивались – а реформаторы процветали вопреки собственным реформам, но мало кто мог им об этом напомнить, поскольку большинство СМИ находилось под их же надежным контролем… Нынешняя политическая система, в которой власть избавлена от общественного контроля, коррумпирована, некомпетентна и почти несменяема, справедливо не нравится очень и очень многим. Но она появилась не вчера. И не позавчера. И не при Путине. Ее основы были заложены двадцать лет назад во время «черного октября». Путин только лишь развил ее основные положения. Забавно, но те, кто поддерживал Ельцина в 1993-м, и те, кто выступает против Путина в 2013-м, во многом – одни и те же люди. Которые за эти двадцать лет ничего не забыли и ничему не научились. Которые всегда готовы потребовать раздавить очередную «гадину» и поддержать очередного вождя. Если они хотят увидеть главных виновников нынешнего положения дел – им стоит просто подойти к зеркалу. И не пенять на него. Последний раз редактировалось Chugunka; 26.11.2015 в 15:37. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

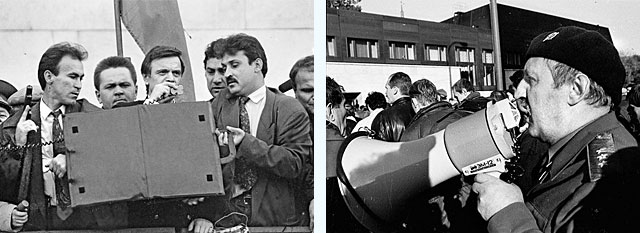

http://www.imrussia.org/ru/politics/...f-october-1993

3 октября 2013  20 лет назад, 3–4 октября 1993 года, конфликт между президентом России Борисом Ельциным и руководством Верховного Совета завершился вооруженным противостоянием на улицах Москвы. Одни считают эти события «расстрелом парламента», другие – подавлением коммунистического и националистического мятежа. Старший политический эксперт ИСР Владимир Кара-Мурза противопоставляет популярным мифам факты и хронологию кризиса. В принятом значительной частью российской оппозиции нарративе новейшей отечественной истории кризис сентября-октября 1993 года – роспуск президентом Ельциным Съезда народных депутатов и Верховного Совета – стал отправной точкой перехода России от демократии к авторитаризму, логически завершившегося путинским термидором. Что говорить, нарратив привлекательный, по-своему логичный (если принять антиисторический подход, подгоняющий прошлые события под нужную политическую аргументацию), простой в объяснении, в том числе для международных аудиторий, и к тому же эмоционально окрашенный. Однако нарратив этот ложный, игнорирующий не только исторический контекст, но и саму хронологию кризиса и события, предшествовавшие и последовавшие за драматической развязкой 3–4 октября 1993-го. Предыстория конфликта чаще всего преподносится как противостояние президента и парламента по ключевым вопросам экономической политики 1991–1993 годов. В этом, безусловно, часть правды: съезд и Верховный Совет, руководимые «красными директорами» и недавней партноменклатурой, и вправду блокировали, саботировали либо до неузнаваемости искажали суть проводимых президентской командой реформ – например, когда навязывали правительству ваучерную приватизацию вместо денежной. Но разногласия между парламентом и исполнительной властью – нормальное явление для демократической системы. Суть была в другом: тогдашний съезд был не символом парламентаризма и демократии, как любят представлять его сегодняшние апологеты, а последним рудиментом нелегитимной, порожденной октябрьским переворотом 1917-го советской власти. Мало кто вспоминает, что выборы народных депутатов РСФСР в марте 1990-го (в отличие от президентских выборов 1991-го) проходили еще при действующей 6-й статье советской Конституции, институционально закреплявшей однопартийную систему и фиксировавшей роль КПСС как «руководящей и направляющей силы советского общества». 86% избранных в 1990 году нардепов были членами КПСС. Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Виталий Воротников не без удовлетворения констатировал, что никогда еще коммунисты не добивались столь внушительного перевеса над «беспартийными» в высшем законодательном органе республики. Съезд был не символом парламентаризма и демократии, а последним рудиментом нелегитимной советской власти На фоне мощной демократической протестной волны 1990–1991 годов народные депутаты влились в общее движение – избрали (с перевесом в четыре голоса) своим председателем Бориса Ельцина, одобрили Декларацию о государственном суверенитете России, выступили против путча ГКЧП, предоставили Ельцину полномочия для проведения реформ. Но уже с началом 1992 года на фоне политического ослабления президента и демократического лагеря большинство съезда и Верховного Совета фактически становится штабом реваншистских и прокоммунистических сил. Бориса Ельцина часто называли волевым и решительным лидером. Однако в почти двухлетнем противостоянии с Верховным Советом президент проявил себя с обратной стороны, постоянно стремясь к компромиссам и избегая конфликтных решений. В декабре 1992-го Кремль и Белый дом при посредничестве председателя Конституционного суда Валерия Зорькина достигли соглашения: отставка Егора Гайдара в обмен на проведение референдума об основных принципах новой Конституции. Ельцин свою часть выполнил: Гайдара во главе кабинета сменил ставленник «красных директоров» Виктор Черномырдин. А вот съезд намеченный было на 11 апреля 1993 года конституционный референдум отменил. Народных депутатов вполне устраивал статус-кво: сохранение брежневской Конституции 1978 года, которую, как лоскутное одеяло, можно было латать голосованиями на съезде. В президентской библиотеке на Старой площади шутили, что у них никогда не было последнего варианта Основного закона – так часто в 1992–1993 годах вносились в него поправки. Шутка была несмешной. К правовому государству и демократии все это имело весьма отдаленное отношение.  Руслан Хасбулатов (слева) и руководитель штурма мэрии и «Останкино» генерал-полковник Альберт Макашов (справа) Вместо референдума по новой Конституции съезд решил провести в апреле 1993-го референдум о доверии Ельцину и его экономической политике. Перед этим, в марте, IX (Внеочередной) Съезд народных депутатов России попытался вынести президенту импичмент – не хватило всего 72 голоса (за отрешение Ельцина от должности проголосовали 617 нардепов при необходимых 689). Вопросы, вынесенные депутатами на референдум 25 апреля (вопреки протестам президентской стороны), звучали следующим образом: «Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину?», «Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 года?», «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента Российской Федерации?», «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации?». Вердикт российских избирателей был недвусмысленным. Абсолютное большинство проголосовавших – соответственно 58,7% и 53,0% – выразили доверие Борису Ельцину и его экономическим реформам. 50,5% проголосовавших высказались против досрочных выборов президента; две трети – 67,2% – выступили за досрочные выборы парламента. Народ России сказал свое слово: Ельцину – да, реваншистам из Белого дома – нет. Ошибка президента была не в том, что Указ № 1400 был подписан, а в том, что он опоздал на пять месяцев Однако результаты общероссийского референдума фактически проигнорировали обе стороны. Ельцин – потому что вновь предпочел компромиссы, не пошел на решительные меры и отказался, вопреки требованиям многих его сторонников, распускать советский парламент, на что после апрельского плебисцита имел безусловное моральное и политическое право. Съезд – потому что объявил голосование по третьему и четвертому вопросам несостоявшимся (в интерпретации нардепов и лояльного им Конституционного суда для принятия решений по этим вопросам требовалось большинство не от проголосовавших, а от списочного состава избирателей), а голосование по первому и второму вопросам – не имеющим политического значения. Владимир Буковский назвал (https://www.commentarymagazine.com/a...ollow-victory/) выигранный референдум «пустой победой Бориса Ельцина». Конфликт между президентом и Советами продолжился. Разрубить гордиев узел губительного для страны двоевластия Борис Ельцин решился только 21 сентября 1993 года с подписанием Указа № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Ошибка президента была не в том, что этот указ был подписан, а в том, что он опоздал на пять месяцев. Распространенный миф – указ от 21 сентября привел к стрельбе по Белому дому 4 октября. Эту версию можно поддерживать либо по незнанию, либо с намерением ввести в заблуждение. Даже после, казалось бы, принятия окончательного решения Ельцин продолжал искать компромиссы со своими противниками. Сила с президентской стороны не была применена ни после того, как «защитники Белого дома» пролили первую кровь – 23 сентября члены «Союза офицеров» Станислава Терехова («помощника министра обороны» по версии Белого дома) совершили вооруженное нападение на штаб Объединенного командования Вооруженных сил СНГ, убив милиционера и выглянувшую из окна пенсионерку, – ни после того, как в Белом доме началась бесконтрольная раздача оружия (в том числе автоматического) сторонникам Хасбулатова и Руцкого. Романтический образ «защитников парламента» мало сочетается с реальным контингентом людей, собравшихся в те дни у Дома Советов и устраивавших стычки с милицией на московских улицах: членов коммунистических и националистических организаций, сталинистов из «Трудовой России», фашистов из «Русского национального единства», примкнувших к ним боевиков из Приднестровья и Абхазии и бывших сотрудников рижского ОМОНа. На площади перед Белым домом звучали лозунги (http://old.russ.ru/antolog/1993/chron31.htm) против «предателей, жидов и инородцев», монархические символы соседствовали с плакатами «Вся власть Советам!». Политическую эклектику дополнило поднятие на здании Верховного Совета красного флага РСФСР и черно-желто-красного флага имперской России. Отсчет противостоянию пошел на вторую неделю. Штурма не было. Напротив, 1 октября в Свято-Даниловом монастыре под эгидой Патриарха Алексия II начались переговоры противоборствующих сторон. В ночь на 2 октября участники переговоров (Сергей Филатов, Юрий Лужков, Олег Сосковец со стороны президента, Вениамин Соколов и Рамазан Абдулатипов со стороны Верховного Совета) согласовали «протокол № 1», предусматривавший поэтапное снятие блокады и восстановление энергообеспечения Дома Советов в обмен на начало учета и складирования находящегося в здании внештатного оружия. Однако народные депутаты в тот же день денонсировали протокол, объявив договоренность об учете оружия неправомочной и обвинив Соколова и Абдулатипова в «превышении полномочий». Новым переговорщиком от Белого дома был назначен Юрий Воронин, первый заместитель Хасбулатова и член фракции «Коммунисты России». Переговоры в Свято-Даниловом монастыре должны были возобновиться 3 октября. Их наиболее вероятным итогом считался так называемый нулевой вариант, предусматривавший одновременные досрочные перевыборы парламента и президента. Около 16 часов 3 октября – примерно в то время, когда в патриаршей резиденции должна была начаться очередная встреча, – Александр Руцкой и Руслан Хасбулатов обратились к многотысячной толпе своих сторонников с балкона Белого дома. «Молодежь, боеспособные мужчины! Вот здесь в левой части строиться, формировать отряды, и надо сегодня штурмом взять мэрию и “Останкино”!» – распорядился вице-президент (http://www.youtube.com/watch?v=durtin67eRQ). «Я призываю наших доблестных воинов привести сюда войска, танки для того, чтобы штурмом взять Кремль c узурпатором – бывшим преступником Ельциным! – заявил председатель Верховного Совета (http://www.youtube.com/watch?v=durtin67eRQ). – Ельцин сегодня же должен быть заключен в “Матросскую Тишину”, вся его продажная клика должна быть заключена в подземелье!» Отдав приказ вооруженным боевикам штурмовать мирные гражданские объекты, руководители Верховного Совета поставили себя вне российского и международного права Вооруженные бригады начали формироваться у 20-го подъезда Белого дома. В течение часа сторонники Верховного Совета под командованием «заместителя министра обороны» генерал-полковника Альберта Макашова взяли штурмом соседнее с Белым домом здание мэрии Москвы (бывший СЭВ). Перед лицом вооруженного наступления охранявшие мэрию милиционеры прекратили сопротивление. Двери пробивали отобранными у милиции машинами. Над зданием захваченной мэрии был поднят красный флаг. А спустя еще час сторонники Руцкого и Хасбулатова, в том числе около 3 тыс. вооруженных стрелковым оружием и гранатометами боевиков под командованием генерала Макашова, на автобусах и конфискованных военных машинах направились к зданию телецентра «Останкино». Здесь же собрались около 1 тыс. сторонников «Трудовой России» с арматурой и дубинками, отобранными у ОМОНа (ранее в этот день толпа сторонников Верховного Совета(http://www.youtube.com/watch?v=durtin67eRQ) прорвала оцепление ОМОНа возле Крымского моста); к телецентру подогнали три бронетранспортера под красными флагами, захваченных при штурме мэрии. Попытка захвата «Останкино» началась, когда грузовик пробил стеклянные двери телецентра. Трансляция телеканалов, выходивших из «Останкино», была прекращена. В эфире остался лишь канал РТР, вещавший из резервной студии на Шаболовке. Отдав приказ вооруженным боевикам штурмовать здания московской мэрии и телецентра «Останкино» – мирных гражданских объектов, – руководители Верховного Совета поставили себя не только вне российского, но и вне международного права. Как подчеркивал (http://www.youtube.com/watch?v=GxaCiWtkHDg) в те дни Владимир Буковский, «его [Ельцина] оппоненты совершили не политические ошибки – они совершили уголовные преступления». «Люди, называющие себя защитниками Белого дома, применили силу, спровоцировали кровавые беспорядки, бойню – и тем самым лишились всяких оснований называть себя защитниками права, демократии, Конституции», – заявил в экстренном эфире РТР в ночь с 3 на 4 октября 1993 года Григорий Явлинский. – Сегодня Ельцин Борис Николаевич должен применить все, что есть в его распоряжении… для подавления применения силы со стороны фашиствующих, экстремистских, бандитских формирований, собранных под эгидой Белого дома. (…) Будущее – вот ради чего мы должны сегодня убрать насильников с наших улиц, с наших скверов, от “Останкино” и выкинуть их из наших городов».  Во время штурма телецентра «Останкино» Дальнейшее известно. «Расстрел парламента» 4 октября (стреляли болванками по верхним пустующим этажам Дома Советов) стал трагической расплатой за прежнюю нерешительность и непоследовательность, за неготовность ликвидировать последний оплот советской власти раньше – после победы на референдуме весной 1993-го. Этот «расстрел» пресек гражданскую войну, уже начинавшуюся в Москве и грозившую перекинуться на остальную страну, и предотвратил захват власти силами, по сравнению с которыми сегодняшний путинский авторитаризм показался бы легкой прогулкой. Проведенный фондом «Общественное мнение» 4 октября экспресс-опрос показал, что 72% москвичей были на стороне Ельцина, 9% поддерживали Верховный Совет. Нелепо и гротескно выглядят попытки представить действия российского президента в октябре 1993 года «переворотом» или сравнения с хунтой Пиночета, ликвидировавшей демократические свободы и на многие годы установившей в Чили военную диктатуру. Сравнение верно с точностью до наоборот: подавление силового мятежа коммунистов, националистов и разношерстных радикалов, грезивших кто о восстановлении Советского Союза, кто о национал-диктатуре, а все вместе – о сворачивании только начавшегося движения страны к демократии, позволило сохранить в России (еще на несколько лет) гражданские свободы, многопартийный плюрализм, демократические выборы, независимые СМИ. «Расстрел» пресек гражданскую войну и предотвратил захват власти силами, по сравнению с которыми путинский авторитаризм показался бы легкой прогулкой. 12 декабря 1993-го в России прошли первые с ноября 1917 года многопартийные парламентские выборы – закончившиеся победой оппозиции. Еще более оппозиционный Ельцину парламент был избран в декабре 1995-го; весной 1999 года ему не хватило уже всего 17 голосов для вынесения президенту импичмента. Показательна судьба представителей побежденной стороны. Бывшие народные депутаты, в том числе активные участники октябрьских событий со стороны Белого дома (Сергей Бабурин, Юрий Воронин, Николай Павлов, Николай Харитонов и многие другие), заняли места в новой Государственной думе. Заседал в двух созывах Думы и генерал Макашов, чья парламентская деятельность запомнилась главным образом обещанием «забрать на тот свет десять жидов». Лидеры мятежа, призывавшие формировать вооруженные отряды для штурма Кремля, вышли на свободу по парламентской амнистии уже в феврале 1994-го. В 1996 году Александр Руцкой был избран губернатором Курской области (к слову, в 1999-м он стал одним из соучредителей пропутинского блока «Единство» – сегодняшней «Единой России»). Никто не препятствовал и возвращению в политику Руслана Хасбулатова – в 1999 году бывший спикер баллотировался в Государственную думу по одномандатному округу в Хабаровском крае, правда, набрав всего 5,85% голосов. Что стало было со сторонниками Бориса Ельцина в случае победы в октябре 1993-го другой стороны – вопрос, очевидно, риторический. За свое президентство Борис Ельцин совершил много ошибок. К их числу можно отнести и отказ от люстраций и суда над коммунистической системой и КГБ в 1991–1992 годах, не позволивший стране окончательно освободиться от тоталитарного прошлого, и чеченскую войну, и, разумеется, выбор «преемника» в 1999-м. Подавление попытки вооруженного мятежа в октябре 1993 года к числу этих ошибок не относится. Последний раз редактировалось Chugunka; 26.11.2015 в 15:50. |

|

#7

|

||||

|

||||

|

http://slon.ru/russia/na_poroge_graz...y-999512.xhtml

03.10.2013, 16:56 Ольга Павликова Вера Кичанова  На пороге гражданской войны Фото: Валерий Христофоров / ИТАР-ТАСС Ровно 20 лет назад на улицах Москвы шли настоящие бои. Сторонники Верховного Совета прорвали блокаду из сотрудников правоохранительных органов возле Дома Советов, захватили здание московской мэрии, а затем предприняли попытку захватить одно из зданий телецентра «Останкино». Эти действия стали своего рода ответом на указ Бориса Ельцина № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Он предписывал Съезду народных депутатов и Верховному Совету прекратить свою деятельность. Депутатам было предложено вернуться на свои прежние места работы. Указ был признан неконституционным, и Верховный Совет и Съезд народных депутатов отказались ему подчиниться. Slon попросил нынешних депутатов Госдумы вспомнить, где они были 20 лет назад и как они относились к этим событиям тогда и как относятся к ним сейчас.  Валерий Зубов, член Комитета Госдумы по транспорту от партии «Справедливая Россия» 20 лет назад я был губернатором Красноярского края и находился в регионе. Хотя об указе № 1400 я узнал, находясь в Швеции. В том числе я принимал участие в знаменитом совещании Сибирского соглашения, которое определяло, на чью сторону встанет Сибирское соглашение. Я был на стороне президента, прекрасно понимая, что Верховный Совет и Съезд народных депутатов заняли трусливую и очень неконструктивную позицию. И хотя действия Ельцина были юридически незаконными, спорить здесь бесполезно. Его указ противоречил Конституции. Но нельзя забывать, что Съезд народных депутатов довел Конституцию по положения уличной девки, когда изменения вносились в нее по нескольку раз в день. В последующем, конечно же, начались сложные и запоздалые реформы. Они проводились людьми, которые в силу своего исторического опыта не понимали, в каком направлении им двигаться и как эти реформы проводить. И Верховный Совет играл на этом недовольстве граждан, ничего не предлагая конструктивного взамен, постоянно принимая решения, которые ухудшали систему управления и возможность проведения реформ. Но я уверен, что, если бы тогда победу одержал Хасбулатов, в стране началась бы гражданская война. Поэтому решение Ельцина было неизбежным. И именно оно предотвратило гражданскую войну. Если оценивать эти события сейчас, то, конечно, надо признать, что президенту удалось тогда развернуть страну на 180 градусов. Мы ушли от тоталитарного социализма, от полного дефицита питания, от нулевой возможности личных свобод. Поэтому то, что было сделано в те годы, – это была феноменальная работа. Хотя, конечно, все эти реформы сопровождались задержками зарплаты, инфляцией, несправедливой приватизацией. Но то, что было проведено правительством Гайдара двадцать лет назад, не претерпело никаких изменений. Вот насколько надежными они оказались!  Иван Грачев, член Комитета Госдумы по энергетике от партии «Справедливая Россия» В 1993 году я был депутатом в Казани и считал, что дело полным ходом идет к гражданской войне. Ситуация казалась патовой, поэтому у меня было внутреннее ощущение, что кто-то из сторон конфликта должен наконец-то проявить силу воли и закончить с этим двоевластием. И когда воля была проявлена, хоть и таким варварским способом, я считал, что это было правильное решение Бориса Ельцина. Я считал, что он был прав, несмотря на то, что он нарушил Конституцию. И сейчас я считаю, что эти действия были неизбежными. Хотя последующие экономические реформы носили явно отрицательный характер. Они были вредными.  Николай Харитонов, депутат Госдумы шести созывов, фракция КПРФ В 1993 году я был народным депутатом РСФСР. Я был участником тех событий и делал все, чтобы избежать кровопролития и выйти на нулевой уровень, то есть переизбрание Ельцина. 28 сентября я возглавил вторую часть Х внеочередного Съезда народных депутатов на Красной Пресне. Дали команду никого не запускать в Белый дом и не выпускать, бить всех, – я видел, как омоновцы это делали. Я лично делал перевязку депутату Алкснису, которому тогда пробили голову. Нам отключали свет, воду, канализацию, мы спали на стульях, прикрывшись газетой. Народ тогда поднялся не против власти, а против реформ, которые затеяли Гайдар и Чубайс. Мы до сих пор чувствуем на себе последствия тех реформ – мы прожили двадцать лет, но до сих пор вздыхаем. Это гнусно – то, что сделал Ельцин. Это был вандализм и узурпация власти одним человеком. Даже на минуту невозможно представить, чтобы в Вашингтоне президент стрелял по парламенту. Но государство понимало, что бойню надо было устроить. При чем тут Хасбулатов? Конституционный суд четко признал действия Ельцина неконституционными и достаточным основанием для отрешения от должности президента. КС же тогда возглавлял нейтральный человек – Зорькин, который писал: мы приняли такое решение, руководствуясь не симпатиями к одной или другой стороне, мы только требуем не выходить из правового поля. Там победил бы не Хасбулатов, а здравый смысл.  Борис Кашин, депутат Госдумы пятого и шестого созывов, фракция КПРФ Я был в «Останкино» в тот день. Сначала мы собрались на Октябрьской площади. Первая часть наших товарищей, среди которых была и моя одноклассница с ребенком, еще утром двинулись в сторону правительства и пришли к Белому дому. Там началась стрельба из мэрии, народ восстал и захватил это здание. Люди были совершенно стихийно подняты. А когда наша колонна шла туда же, то никакого сопротивления мы уже не встречали. Мы видели тех, кто действительно освободил парламент, – я никогда не видел такого воодушевления и такого героического настроя. У поворота на Новый Арбат нас встретили машины и автобусы с теми, кто захватил мэрию и освободил Белый дом. Это событие, которое я никогда не забуду. Это было действительно народное восстание, и люди чувствовали победу, хотя понимали, что это далеко не финал. Мы сели в один из автобусов и поехали в «Останкино» – мы были в числе первых, кто туда приехал. А дальше долго рассказывать. Я оказался в «Останкино», и когда снимали известные кадры, где грузовик таранит эту дверь, я стоял рядом и как раз не очень понимал, зачем это происходит. Создавалось такое впечатление, что еще есть возможность как-то мирно обеспечить граждан информацией о том, что происходит. Я отошел на несколько минут буквально купить хлеба, а когда вернулся, началась дикая стрельба. И что я слышу в СМИ? Что все это затеяли жители Москвы. Это вранье. Но был, с другой стороны, полный хаос и непонимание ситуации. В целом решение ехать в «Останкино», может быть, было непродуманным. Но это было народное восстание, в котором участвовали десятки тысяч человек. И то, что совершил Ельцин, это крупнейшее преступление, за которое он так и не понес наказания. А плоды мы пожинаем до сих пор. Среди самих членов парламента была идея, что Хасбулатова надо отстранять и менять на кого-то другого, хотя преобладала точка зрения, что на переправе коня не меняют. Но дело не в Хасбулатове – народное восстание было подавлено с большим числом жертв, советы разрушены. Это и привело к тому, что у нас сейчас полнейшая монополизация власти и никакой реальной демократии. Если бы то массовое восстание достигло цели, то у нас не было бы такого позорного прецедента, когда по собственному парламенту президент долбит из танков. Многие наши соотечественники из бывших республик просто плакали от позора, глядя на эти события.  Владимир Таскаев, депутат Госдумы шестого созыва, фракция ЛДПР Я в это время был в Екатеринбурге – тогда еще в Свердловске. К сожалению, в событиях не участвовал, но, как любой гражданин великой страны, следил за тем, что происходит в Москве, и душой и сердцем был полностью за то, чтобы наша страна не развалилась. Хотя в прессе ГКЧП все осуждали, я в глубине души поддерживал их. Я хотел, чтобы не пришли люди, которые потом растащили все, раздербанили. Это была первая «оранжевая революция», которую Запад отработал на Советском Союзе, продемонстрировав возможности Запада, а именно Америки, развалить любое государство без войны, руками собственных провокаторов-гапонов, которые настраивают брата против брата и стреляют из пушек по своему парламенту. Это дикость, до которой сейчас дошли Египет, Тунис и другие страны. Я, к сожалению, не прокурор, хотя, конечно, наша фракция и наш лидер Владимир Вольфович оценивают те события однозначно. Может быть, в то время изменения, которых хотел Ельцин, были нужны нашей стране, но развал страны мы оцениваем отрицательно. Считать ли это юридически преступлением или нет? Надо решить, нанесен ли ущерб государству и в каком объеме. Я думаю, нанесен огромный ущерб и генофонду, и финансовому положению страны, и внешней и внутренней политике. Нужно организовать большое всенародное обсуждение, взвесить все произошедшее и вынести решение. Хасбулатов от Ельцина ненамного отличается в лучшую сторону. Если бы он победил, могло быть намного хуже, Ельцин хотя бы предлагал какие-то конкретные изменения. Это люди из одной компании, которые ломали великую страну при молчаливом согласии тогдашнего КГБ. Это посягательство на устои государства, которое тогда каралось очень строго, вплоть до расстрела. Я не думаю, что, если бы Хасбулатов взял власть, было бы лучше для нашей страны, для россиян, для Союза.  Евгений Федоров, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам от партии «Единая Россия» В это время я находился в Ленинграде, на работе. Я был освобожденным депутатом Ленинградского областного совета народных депутатов. И я участвовал в координации усилий порядка 47 народных депутатов Российской Федерации в поддержку сил, которые выступали в поддержку сил на стороне Руцкого, за суверенитет Российской Федерации. Мы тогда считали, что государственный переворот – это плохо, какие бы мотивы за этим ни стояли. Но мы тогда проиграли. Ельцин нас разогнал, а меня уволил. Сейчас я считаю, что этот переворот дал на сто процентов негативный результат. Страна окончательно потеряла суверенитет, а Россия перестала существовать как субъект, который самостоятельно принимает решения в отношении своей судьбы. В результате этих событий были предопределены чеченские войны и Хасавюртовские соглашения. Фактически те действия Ельцина заложили основания для дальнейшей ликвидации России в принципе. Эта ситуация была переломлена уже в начале 2000-х Владимиром Путиным. Но сейчас я исхожу из того, что кто бы тогда ни победил – Ельцин или Хасбулатов с Руцким, ничего хорошего в любом случае не было бы. Последний раз редактировалось Слон; 03.10.2013 в 22:47. |

|

#8

|

||||

|

||||

|

http://grani.ru/opinion/novodvorskaya/m.219651.html