|

|

#9

|

||||

|

||||

|

http://www.kasparov.ru/material.php?id=57DC114F860FE

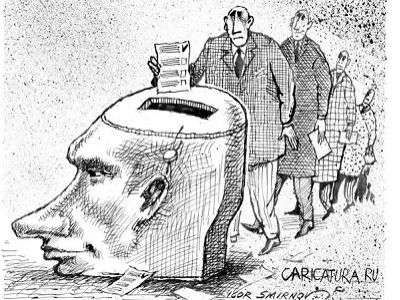

А выбор - один. Карикатура И.Смирнова, источник - caricatura.ru 16-09-2016 (19:17) В думе и сидели, и будут сидеть твердокаменные лоялисты ! Орфография и стилистика автора сохранены Продолжаю излагать свои личные взгляды на ситуацию с выборами. Для любителей агитировать и призывать уточняю: никого ни к чему не призываю и не агитирую и вы меня тоже не агитируйте. Разберем такой тезис: "Дело как раз не в том, кто там сидит в Думе, а в том, сколько % набрала ЕР. Сама эта цифра воспринимается как рейтинг одобрения системы". Мне в нем все кажется нелепым. Во-первых, дело как раз в том, кто сидит в думе и только в этом. А в думе и сидели, и будут сидеть твердокаменные лоялисты. Во-вторых, весьма забавен тезис о равенстве рейтинга ЕР рейтингу системы. Система на то и система, что объединяет в себе ряд компонентов. Система путинской власти - это широкая коалиция запутинских партий, в которую входят ЕР, СР, ЛДПР и КПРФ. Как они делят проценты внутри путинского рейтинга - совершенно не важно для работы системы. В-третьих, не стоит приписывать электорату СР, ЛДПР и КПРФ своих мнений: за них голосуют люди, у которых претензии к местной и даже федеральной власти, но вовсе не к Путину. Вывод: после 2011 года система так отрегулирована, что рейтинг ЕР как таковой мало что значит. Значим только общий рейтинг одобрения одного человека - Путина. А с этим в новой думе все будет отлично. * * * Выборы и академик Сахаров Вот еще смешное: "А.Д Сахаров начала кампанию по выборам на Съезд народных депутатов СССР осенью 1988 года, когда еще не была завершена война в Афганистане, когда еще была оккупирована Прибалтика и под советским контролем оставалась почти вся Восточная Европа. Он шел на непрямые выборы через АН СССР, которые многие считали неправильными и нечестными. Шел, чтобы с трибуны съезда Советов выступать против советской системы, за демократические, либеральные реформы". Во-первых, Горбачев лично приказал выпустить Сахарова из ссылки. Без этого он не смог бы ни в чем участвовать. Во-вторых, к 1989 году Горбачев уже объявил курс на демократизацию, гласность и перестройку. В рамках этой политики власть сознательно не мешала тому же Сахарову идти через Академию наук. Потому что на предыдущих выборах, в 1984 году, у Сахарова не было бы ни единого шанса - ни через Академию, ни через Консерваторию. Вот и все. Как раз аналогия с академиком Сахаровым и объясняет, что происходит: пока есть люди, которым власть чисто по техническим условиям отказывает в праве участвовать в выборах - о чем вообще говорить? Перестройка началась сверху и если бы не воля Горбачева, Сахаров бы так и помер в Горьком, ссыльным диссидентом. |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

| Опции темы | |

| Опции просмотра | |

|

|