|

|

#141

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/research/15325/

«Историческая правда» восстанавливает хронологию первого дня Великой Отечественной войны, когда войска гитлеровской Германии вероломно, без объявления войны, атаковали границы Советского союза. "Выходит, война?! Да, война!" 21 июня, 21:00 На участке Сокальской комендатуры был задержан немецкий солдат ефрейтор Альфред Лискоф, вплавь пересекший реку Буг. Из показаний начальника 90-го погранотряда майора Бычковского: «Ввиду того, что переводчики в отряде слабые, я вызвал из города учителя немецкого языка … и Лискоф вновь повторил то же самое, то есть что немцы готовятся напасть на СССР на рассвете 22 июня 1941 г. … Не закончив допроса солдата, услышал в направлении Устилуг (первая комендатура) сильный артиллерийский огонь. Я понял, что это немцы открыли огонь по нашей территории, что и подтвердил тут же допрашиваемый солдат. Немедленно стал вызывать по телефону коменданта, но связь была нарушена». 21:30 Из воспоминаний Густава Хильгера, советника посольства Германии в СССР: «В субботу 21 июня в 9.30 вечера Молотов неожиданно пригласил к себе в Кремль германского посла. Это была моя предпоследняя из многочисленных поездок в Кремль. Молотов начал беседу, заявив, что германские самолеты уже какое-то время и в возрастающем количестве нарушают советскую границу. Его правительство поручило ему заявить германскому правительству о том, что ситуация стала невыносимой. Различные свидетельства, произнес он, производят впечатление, что “советское правительство вызывает у германского правительства недовольство”. Советское правительство, продолжал он, не знает, чем вызвано это недовольство. Не югославским ли вопросом? Граф Шуленбург лишь ответил, что не располагает какой-либо информацией, способной пролить свет на эту проблему. Молотов сказал, что он получил сведения, что не только германские предприниматели выехали из Советского Союза, но и члены семей работников посольства. Шуленбург попытался оправдать отъезды, заявив, что это всего лишь обычные поездки в отпуска в Германию, вызванные естественными трудностями московского климата. Тут Молотов прекратил свои попытки, смиренно пожав плечами».  [вермахт идет.jpg] Из воспоминаний Гельмута Колаковски, унтер-офицера 8-й Силезской пехотной дивизии: «Поздним вечером 21 июня наш взвод собрали в сараях и объявили: «Завтра нам предстоит вступить в битву с мировым большевизмом». Лично я был просто поражен, это было как снег на голову, а как же пакт о ненападении между Германией и Россией? Я все время вспоминал то выпуск «Дойче вохеншау», который видел дома и в котором сообщалось о заключенном договоре. Я не мог и представить, как это мы пойдем войной на Советский Союз… Мой командир был в два раза старше меня, и ему уже приходилось сражаться с русскими под Нарвой в 1917 году, когда он был в звании лейтенанта. «Здесь, на этих бескрайних просторах, мы найдем свою смерть, как Наполеон», - не скрывал он пессимизма... Гельмут, запомните этот час, он знаменует конец прежней Германии». Из воспоминания Якова Коваленко, сержанта 6 танковой бригады РККА: «В 20:00 мы по команде ушли на ужин, после него часть служащих пошли смотреть кинофильм «Случай на границе», который показывали на летней открытой площадке. Было много командиров вместе с женами и детьми. Но фильм нам до конца посмотреть не удалось. В 23:00 была объявлена боевая тревога, но не всему полку, а по-батальонно, с интервалом 20-30 минут. Все покинули киноплощадку и через минут десять все экипажи были построены у боевых машин. Получили приказ от командира полка полковника Панова выехать в заданный район сосредоточения. Позже мы выяснили, что этот приказ спас нам всем жизни в первый день войны…»  22 июня, 00:30 По округам была разослана Директива №1, содержащая приказ скрытно занять огневые точки на границе, не поддаваться на провокации и привести войска в боевую готовность. Из воспоминаний немецкого генерала Гейнца Гудериана: «В роковой день 22 июня в 2 часа 10 минут утра я поехал на командный пункт группы… В 3 часа 15 минут началась наша артиллерийская подготовка. В 3 часа 40 минут — первый налет наших пикирующих бомбардировщиков. В 4 часа 15 минут началась переправа через Буг». 03:07 Командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский позвонил начальнику генерального штаба РККА Георгию Жукову и сообщил, что со стороны моря подходит большое количество неизвестных самолетов; флот находится в полной боевой готовности. Адмирал предложил встретить их огнем ПВО флота. Ему было дано указание: «Действуйте и доложите своему наркому». 03:30 Начальник штаба Западного округа генерал-майор Владимир Климовских доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии. Через три минуты начальник штаба Киевского округа генерал Пуркаев доложил о налете авиации на города Украины. В 03:40 командующий Прибалтийским округом генерал Кузнецов сообщил о налете на Каунас и другие города. Из воспоминаний И. И. Гейбо, заместителя командира полка 46-го ИАП: «…У меня в груди похолодело. Передо мною — четыре двухмоторных бомбардировщика с черными крестами на крыльях. Я даже губу себе закусил. Да ведь это «юнкерсы»! Германские бомбардировщики Ю-88! Что же делать?.. Возникла еще одна мысль: «Сегодня воскресенье, а по воскресеньям у немцев учебных полетов не бывает». Выходит, война? Да, война!» 03:40 Нарком обороны Тимошенко просит Жукова доложить Сталину о начале боевых действий. Сталин в ответ приказал собрать в Кремле всех членов Политбюро. На этот момент бомбардировкам подверглись Брест, Гродно, Лида, Кобрин, Слоним, Баранович, Бобруйск, Волковыск, Киев, Житомир, Севастополь, Рига, Виндава, Либава, Шауляй, Каунас, Вильнюс и многие другие города.  [разбитый аэродром.jpg] Из воспоминаний Алевтины Котик (Литва): «Я проснулась от того, что ударилась головой о кровать – земля содрогалась от падающих бомб. Я побежала к родителям. Папа сказал: «Война началась. Надо убираться отсюда!» Мы не знали, с кем началась война, мы не думали об этом, было просто очень страшно. Папа был военный, а потому он смог вызвать для нас машину, которая довезла нас железнодорожного вокзала. С собой взяли только одежду. Вся мебель и домашняя утварь остались. Сначала мы ехали на товарном поезде. Помню, как мама прикрывала меня и братика своим телом, потом пересели в пассажирский поезд. О том, что война с Германией, узнали где-то часов в 12 дня от встречных людей. У города Шауляй мы увидели большое количество раненых, носилки, медиков». 04:10 О начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках доложили Западный и Прибалтийский особые округа. В результате Белостокско-Минского сражения основные силы советского Западного фронта оказались в окружении и были разгромлены. Германские войска захватили значительную часть Белоруссии и продвинулись на глубину свыше 300 км. Со стороны Советского Союза в Белостокском и Минском «котлах» были уничтожены 11 стрелковых, 2 кавалерийские, 6 танковых и 4 моторизованные дивизии, погибли 3 комкора и 2 комдива, попали в плен 2 комкора и 6 командиров дивизий, еще 1 командир корпуса и 2 командира дивизий пропали без вести. 04:12 Немецкие бомбардировщики появились над Севастополем. Вражеский налет был отбит, а попытка удара по кораблям сорвана, однако в городе пострадали жилые здания и склады. Из воспоминаний севастопольца Анатолия Марсанова: «Было мне тогда всего пять лет… Единственно, что осталось в памяти: ночью 22 июня в небе появились парашюты. Светло стало, помню, весь город освещен, все бегут, радостные такие… Кричат: «Парашютисты! Парашютисты!»… Не знают, что это мины. А они как ахнули – одна в бухте, другая – ниже нас по улице, столько людей поубивало!» 04:15 Началась оборона Брестской крепости. Первой же атакой к 04:55 немцы заняли почти половину крепости. Из воспоминаний защитника Брестской крепости Петра Котельникова: «Под утро нас разбудил сильный удар. Пробило крышу. Меня оглушило. Увидел раненых и убитых, понял: это уже не учения, а война. Большинство солдат нашей казармы погибли в первые секунды. Я вслед за взрослыми бросился к оружию, но винтовки мне не дали. Тогда я с одним из красноармейцев кинулся тушить вещевой склад. Потом с бойцами перешел в подвалы казармы соседнего 333-го стрелкового полка… Мы помогали раненым, носили им боеприпасы, еду, воду. Через западное крыло ночью пробирались к реке, чтоб набрать воды, и возвращались обратно». Из воспоминаний Иоганна Данцера, артиллериста 45-й пехотной дивизии вермахта: «В самый первый день, едва только мы пошли в атаку, как один из наших застрелился из своего же оружия. Зажав винтовку между колен, он вставил ствол в рот и надавил на спуск. Так для него окончилась война и все связанные с ней ужасы… За первые сутки боев в России наша дивизия потеряла почти столько же солдат и офицеров, сколько за все шесть недель французской кампании... Во время атаки мы наткнулись на легкий русский танк Т-26, мы тут же его щелкнули прямо из 37-миллиметровки. Когда мы стали приближаться, из люка башни высунулся по пояс русский и открыл по нам стрельбу из пистолета. Вскоре выяснилось, что он был без ног, их ему оторвало, когда танк был подбит. И, невзирая на это, он палил по нам из пистолета!»  [люди слушают радио.jpg] 05:00 По московскому времени рейхсминистр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп вызвал в свой рабочий кабинет советских дипломатов. Когда те приехали, он сообщил им о начале войны. Последнее, что он сказал послам, было: «Передайте в Москву, что я был против нападения». После этого в посольстве не работали телефоны, а само здание было окружено отрядами СС. 5:30 Шуленбург официально сообщил Молотову о начале войны Германии и СССР, зачитав ноту: «Большевистская Москва готова нанести удар в спину национал-социалистской Германии, ведущей борьбу за существование. Правительство Германии не может безучастно относиться к серьёзной угрозе на восточной границе. Поэтому фюрер отдал приказ германским вооружённым силам всеми силами и средствами отвести эту угрозу…» Из воспоминаний Густава Хильгера, советника посольства Германии в СССР: «В три часа утра из Берлина была получена телеграмма, в которой послу приказывалось отправиться к Молотову и вручить ему следующую декларацию: концентрация советских войск у германской границы достигла размеров, которые германское правительство не считает возможным терпеть. Поэтому оно приняло соответствующие контрмеры. Телеграмма заканчивалась приказом не вступать с Молотовым в какие-либо дальнейшие дискуссии. Чуть позже четырех часов утра мы снова входили в Кремль, где нас сразу же принял Молотов. У него было усталое и измученное выражение лица. После того, как посол вручил свое послание, в течение нескольких секунд царила тишина. Затем он спросил: «Это следует считать объявлением войны?» Посол приподнял плечи и безнадежно развел руками. Затем Молотов произнес в слегка повышенном тоне, что послание, которое ему только что вручено, не может означать ничего иного, кроме объявления войны, поскольку германские войска уже пересекли советскую границу, а советские города Одесса, Киев и Минск подвергались бомбардировке в течение полутора часов. А потом Молотов дал волю своему возмущению. Он назвал действия Германии нарушением доверия, беспрецедентным в истории. Германия без какой бы то ни было причины напала на страну, с которой заключила Пакт о ненападении и дружбе. Объяснения, представленные Германией – пустой предлог, поскольку нет никакого смысла говорить о сосредоточении советских войск у германской границы. Если там и были какие-то советские войска, то только для проведения обычных летних маневров. Если германское правительство считает себя обиженным этим, то ноты протеста советскому правительству было бы достаточно, чтобы последнее отвело свои войска. “Мы наверняка не заслужили этого” – такими словами Молотов завершил свое заявление. Посол ответил, что не может ничего добавить к тому, что было ему поручено правительством. Он лишь добавил просьбу, чтобы членам посольства было разрешено покинуть Советский Союз в соответствии с нормами международного права. Молотов кратко ответил, что обращение с германским посольством будет на принципах взаимности. С этим мы молча оставили его, но с обычным рукопожатием».  [наши идут] 07:15 Издана Директива №2, предписывающая войскам СССР уничтожить вражеские силы в районах нарушения границы, уничтожить авиацию противника, а также «разбомбить Кенигсберг и Мемель» (современные Калининград и Клайпеда). ВВС СССР разрешалось заходить «на глубину германской территории до 100–150 км». В это же время происходит первая контратака советских войск у литовского городка Алитус. 09:00 В 7:00 по берлинскому времени рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс по радио зачитал воззвание Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза: «…Я сегодня решил снова вложить судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки наших солдат. Да поможет нам Господь в этой борьбе!». 09:30 Председатель президиума Верховного совета СССР Михаил Калинин подписал ряд указов, в том числе указ о введении военного положения, об образовании Ставки Главного командования, о военных трибуналах и о всеобщей мобилизации, которой подлежали все военнообязанные с 1905 по 1918 года рождения.  [наши раненные] 10:00 Немецкие бомбардировщики совершили налет на Киев и его пригороды. Бомбовой атаке подверглись железнодорожный вокзал, завод Большевик, авиазавод, электростанции, военные аэродромы, жилые дома. По официальным данным, в результате бомбежки погибли 25 человек, по неофициальным – жертв было намного больше. Однако еще несколько дней в столице Украины продолжалась мирная жизнь. Отменили лишь запланированное на 22 июня открытие стадиона, в этот день здесь должен был пройти футбольный матч Динамо (Киев) – ЦСКА. Из воспоминаний Михаила Городецкого, рабочего г.Киев: "22 июня 1941 года я работал в ночной смене в токарном цеху. Где-то в полпятого утра раздался взрыв, в цеху разбило стекла. А цех высокий, окна большущие – там и так дуло со всех сторон, а тут прямо ветер гуляет. Я не понял, в чем дело. Остановил станок, пошел во двор, посмотрел – а там убитые лежат. Я спрашиваю: «Что случилось?» А люди все были на улице: «Война началась!» Вот эта первая бомба попала в инструментальный цех". 12:15 Молотов по радио выступил с речью о начале войны, где впервые назвал ее отечественной. Также в этом выступлении впервые звучит фраза, ставшая главным лозунгом войны: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Из обращения Вячеслава Молотова: «Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством... Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы... Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу». Из воспоминаний диктора Юрия Левитана: «Когда ранним утром нас, дикторов, вызвали на радио, уже начали звонки раздаваться. Звонят из Минска: «Вражеские самолеты над городом», звонят из Каунаса: «Город горит, почему ничего не передаете по радио?», «Над Киевом вражеские самолеты». Женский плач, волнение – «неужели война»?.. И вот я помню – включил микрофон. Во всех случаях я помню себя, что я волновался только внутренне, только внутренне переживал. Но здесь, когда я произнес слово «говорит Москва», чувствую, что дальше говорить не могу – застрял комок в горле. Из аппаратной уже стучат – «Почему молчите? Продолжайте!» Сжал кулаки и продолжал: «Граждане и гражданки Советского Союза…» Сталин обратился с речью к советскому народу только 3 июля, через 12 дней после начала войны. Историки до сих пор спорят, почему он так долго молчал. Вот как объяснял этот факт Вячеслав Молотов: «Почему я, а не Сталин? Он не хотел выступать первым. Нужно, чтобы была более ясная картина, какой тон и какой подход… Он сказал, что подождет несколько дней и выступит, когда прояснится положение на фронтах».  [девицы] 12:20 Из воспоминаний Михаила Хорева, командира роты 360-й полка резерва Верховного командования: "О войне мы услышали только в 12 часов - мы тогда находились в лагерях, в 70 километрах от нашей границы. Мы все собрались в полевом клубе, устроили митинг, на котором выступали наши офицеры, солдаты. Надо сказать, в то время доктрина была выражена еще Ворошиловым – малой кровью на территории противника, в таком вот ключе и выступали. Наш замполит закончил свое выступление призывом: «Да здравствует берлинское пиво!!!» Я никогда этого не забуду. После митинга командир нашего полка, очень солидный полковник, таким зычным голос: «А теперь слушай мою команду – боевая тревога! Всем выйти в запасные районы сосредоточения». 12:30 В это же время немецкие войска вошли в Гродно. Еще через несколько минут вновь началась бомбардировка Минска, Киева, Севастополя и других городов. Из воспоминаний Нинель Карповой: «Сообщение о начале войны мы слушали из репродуктора на Доме обороны. Там толпилось много людей. Я не расстроилась, наоборот загордилась: мой отец будет защищать Родину… Вообще люди не испугались. Да, женщины, конечно, расстроились, плакали. Но паники не было. Все были уверены, что мы быстро победим немцев. Мужчины говорили: "Да немцы от нас драпать будут!"» Открылись призывные пункты в военкоматах. В Москве, Ленинграде и других городах в них выстроились очереди. 13:15 Для взятия Брестской крепости немцы ввели в действие новые силы 133 пехотного полка на Южном и Западном островах, однако это «не принесло изменений в положении». Брестская крепость продолжала держать оборону. На этот участок фронта была брошена 45-я пехотная дивизия Фрица Шлипера. Было решено, что Брестскую крепость будет брать только пехота – без танков. На взятие крепости отводилось не более восьми часов. Из донесения в штаб 45-й пехотной дивизии Фрица Шлипера: «Русские ожесточенно сопротивляются, особенно позади наших атакующих рот. В Цитадели противник организовал оборону пехотными частями при поддержке 35–40 танков и бронеавтомобилей. Огонь русских снайперов привел к большим потерям среди офицеров и унтер-офицеров». 14:30 Министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано сообщил советскому послу в Риме Горелкину, что Италия объявила войну СССР «с момента вступления германских войск на советскую территорию». Из дневников Чиано: «Мое сообщение он воспринимает с довольно большим равнодушием, но это в его характере. Сообщение весьма короткое, без лишних слов. Беседа продлилась две минуты».  [наши танки] 15:00 Пилоты немецких бомбардировщиков доложили, что им больше нечего бомбить, все аэродромы, казармы и скопления бронетехники уничтожены. Из воспоминаний маршала авиации, Героя Советского Союза Г.В. Зимина: «22 июня 1941 г. большие группы фашистских бомбардировщиков подвергали ударам 66 наших аэродромов, на которых базировались основные силы авиации западных пограничных округов. В первую очередь были подвергнуты ударам с воздуха аэродромы, на которых базировались авиационные полки, вооруженные самолетами новых конструкций… В результате ударов по аэродромам и в ожесточенных воздушных боях противнику удалось уничтожить до 1200 самолетов, в том числе 800 на аэродромах». 16:30 Сталин уехал из Кремля на Ближнюю дачу. К вождю до конца дня не пускают даже членов Политбюро. Из воспоминаний члена Политбюро Никиты Хрущева: «Берия рассказал следующее: когда началась война, у Сталина собрались члены Политбюро. Не знаю, все или только определенная группа, которая чаще всего собиралась у Сталина. Сталин морально был совершенно подавлен и сделал такое заявление: «Началась война, она развивается катастрофически. Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали». Буквально так и выразился. - Я, — говорит, — отказываюсь от руководства. И ушел. Ушел, сел в машину и уехал на ближнюю дачу».  [брестская крепость.jpg] Некоторые историки, ссылаясь на воспоминания других участников событий, утверждают, что этот разговор произошел днем позже. Но факт, что в первые дни войны Сталин был растерян и не знал, как действовать, подтверждается многими свидетелями. 18:30 Командующий 4-й армией Людвиг Кюблер отдает приказ об «оттягивании собственных сил» у Брестской крепости. Это один из первых приказов об отступлении немецких войск. 19:00 Командующий группой армий «Центр» генерал Федор фон Бок дает приказ прекратить расстрелы советских военнопленных. После этого их держали на спешно огороженных колючей проволокой полях. Так появились первые лагеря для военнопленных. Из записок бригадефюрера СС Г. Кепплера, командира полка "Дер Фюрер" из дивизии СС "Дас Райх": «В руках нашего полка оказались богатые трофеи и большое число пленных, среди которых было много гражданских лиц, даже женщин и девушек, русские заставили их защищаться с оружием в руках, и они храбро сражались вместе с красноармейцами». 23:00 Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступает с радиообращением, в котором заявил, что Англия «окажет России и русскому народу всю помощь, какую только сможет». Выступление Уинстона Черчилля в эфире радиостанции BBC: «За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями исчезает… Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен... Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина». 24:00 Главвоенсовет РККА разослал Директиву №3, приказывающую 23 июня нанести контрудары группировкам врага. В радионовостях появилась первая фронтовая сводка, в которой говорится, что немецкое наступление остановлено и Красная армия перешла в контрнаступление. Из записок бригадефюрера СС Г. Кепплера, командира полка "Дер Фюрер": «Мы не разделяем безрассудный оптимизм многих, кто надеется встретить Рождество 1941 года снова у себя на родине. Для нас Красная армия является «таинственным незнакомцем», с которым нужно считаться всерьез и которого нельзя недооценивать. Конечная цель этой борьбы лежит в незримой дали». |

|

#142

|

||||

|

||||

|

https://rg.ru/2006/06/22/history-vov.html

22.06.2006 02:00 Рубрика: 1941 год. 22 июня Союз. Беларусь-Россия - №267 (0) Неутихающий спор о великой драме 41-го года  22 июня 1941 года. Жители столицы во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Фото: Евгений Халдей/РИА Новости Вокруг истории Великой Отечественной войны давно ведется ожесточенная политическая борьба. Враждебными России силами разработана целая серия мифов, которые охотно повторяют отечественные коллаборационисты. О бездарных генералах, якобы заваливших поля сражений трупами солдат. О сотнях тысяч красноармейцев, будто бы сдавшихся в плен добровольно. О якобы миллионе власовцев, которые были, оказывается, настоящими патриотами своей родины. О том, наконец, что Победа в этой страшной войне была достигнута вопреки политическому и военному руководству нашей страны. Десятки подобных измышлений около научной литературы все заментнее перекачевывают уже и в саму историческую науку. Но самый злостный миф сводится к попытке приравнять вину СССР и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой, а стало быть, и Отечественной войны. "Я замахнулся, - так и пишет беглый разведчик Резун-Суворов в книге "Ледокол", - на единственную святыню, которая у народа осталась, - на память о войне. Легенду о том, что на нас напали, я выбиваю из-под ног, как палач выбивает табуретку, и доказываю, что Советский Союз - главный зачинщик и виновник войны". Почему трагическую дату 22 июня 1941 года вспоминают уже только историки да еще живые ветераны? Об этом мы рассуждаем сегодня с главным научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, президентом Ассоциации историков Второй мировой войны, профессором О.А. Ржешевским. Три рубежа обороны - Только в самый канун войны руководство СССР определило три рубежа обороны: фронтовой, стратегический и государственный. Это что, открытие для историков, Олег Александрович? - Решение о трех оборонительных рубежах вместе с планами их обустройства было опубликовано в четырех номерах "Военно-исторического журнала" в 1996 году. И... было напрочь забыто или, лучше сказать, игнорировалось. Между тем в детальных директивах, направленных в приграничные военные округа 14-15 мая 1941 года и ставивших задачу разработки на их основе оперативных планов обороны, предусматривалась вероятность отступления наших войск в глубь территории страны. В параграфе 7 указывалось: "На случай вынужденного отхода разработать согласно особым указаниям план эвакуации фабрик, заводов, банков и других хозяйственных предприятий, правительственных учреждений, складов военного и государственного имущества". - Может быть, кому-то в этих документах чудился "пораженческий дух", оттого они и были "напрочь забыты"? - Не берусь судить. Кто-то мог их игнорировать по этой причине, а кто-то потому, что они опровергают тезис об агрессивных устремлениях Советского Союза. Фактически только теперь благодаря усилиям ученых Генерального штаба и академических институтов они введены в научный оборот вместе с новыми документами, обнаруженными в архивах. Полностью подтвердилось то, что сказал В.М. Молотов в беседе с писателем Феликсом Чуевым: "Мы знали, что война не за горами, что мы слабей Германии, что нам придется отступать. Весь вопрос был в том, докуда нам придется отступать - до Смоленска или до Москвы, это перед войной мы обсуждали" ("Сто сорок бесед с Молотовым", М., 1991). - Как же выглядели эти три рубежа обороны и почему остановить врага удалось только у стен Москвы? - Фронтовой рубеж был определен по западной границе СССР. Стратегический - по Западной Двине и Днепру (Нарва, Сольцы, Великие Луки, Валдай, Гомель, Конотоп). Последний, государственный рубеж обороны располагался на дальних подступах к Москве (Осташков, Сычевка, Ельня, Почеп, Рославль, Трубчевск). На основе директив Генштаба, разосланных в приграничные военные округа, они представили свои оперативные планы обороны на утверждение с 20 до 30 мая. Уже по этим датам можно судить, как мало времени оставалось у нас для организации оперативной обороны. На стратегический рубеж в мае-июне успели перебазировать 19-ю, 21-ю и 22-ю армии из Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского военных округов. В Генеральном штабе, рассматривая вероятность отступления наших войск в глубь страны, стремились не допустить их окружения и уничтожения в первые недели сражений. Границу прикрывали 56 из 170 дивизий, сосредоточенных на западном направлении. К середине июля 28 дивизий оказались в окружении и не вышли из него, 70 понесли тяжелые потери. Однако более 70 "старых" дивизий, а вместе с новыми, поступавшими на фронт, более 200 дивизий оказывали ожесточенное сопротивление, наносили контрудары противнику. Общими усилиями фронтов важнейшая цель плана "Барбаросса" на первом этапе войны - "воспрепятствовать своевременному отходу боеспособных сил противника и уничтожить их западнее линии Днепр - Двина" - была сорвана. - И это можно рассматривать чуть ли не как победу 1941 года? - Нет, конечно, это не победы. Но и не такие поражения, какие планировал с ходу нанести нам вермахт. Поэтому утверждавшийся как недостаток тезис, что многие наши армии и дивизии в день нападения Германии находились на расстоянии до 400 км от границы, видимо, следует поменять с минуса на плюс. Я также считаю несостоятельной версию о том, что Сталин "все знал" о предстоящем нападении Германии и его сроках, но действенных мер не предпринял. В предвоенные годы прилагался максимум усилий, чтобы подготовить страну к обороне. Но сведения, поступавшие правительству о подготовке Германии к нападению на СССР, были противоречивы, затрудняли анализ и без того сложной обстановки, препятствовали раскрытию главной цели дезинформационной деятельности нацистских спецслужб - обеспечить внезапность первого, наиболее мощного удара вермахта. - А не переусердствовал Сталин в своих дипломатических акциях, надеясь с их помощью избежать войны? Похоже, Гитлер и тут его перехитрил? - Вы так думаете? Да, если судить с "немецкой стороны", дипломатия Сталина вроде бы ничего не дала. В январе 1941 года две страны подписали секретный протокол о продаже Советскому Союзу участка территории в районе Сувалок за 7,5 миллиона золотых долларов. 13 июня мир удивило заявление ТАСС о беспочвенности слухов о возможной войне между СССР и Германией. А 21 июня - за день до войны! - правительство СССР дало согласие на поставку Германии зерна через Румынию. Все это не изменило планов Гитлера, зато, по мнению некоторых историков, помогло усыпить бдительность Сталина. Он категорически отклонил проект упреждающего удара по фашистской армаде и велел своим военачальникам больше подобных бумаг ему не носить. Но все это - лишь "поверхность айсберга". Историкам теперь стали понятнее мотивы советской политики и дипломатии накануне войны. У истоков коалиции Как следует из рассекреченных архивных документов органов госбезопасности СССР, в канун войны в Москве стало известно, что США и Англия окажут помощь СССР только при неспровоцированном нападении Германии. Упреждающий удар Красной армии по немецкой группировке, сообщала разведка, "может быть расценен как агрессивные устремления СССР на Запад и поэтому США и Англия в данной ситуации пойдут на союз с Германией против Советской России". Видимо, это одна из причин, почему Сталин отклонил предложение военачальников о нанесении упреждающего удара. Понятнее и та часть заявления ТАСС, в которой говорилось, что слухи о подготовке СССР к нападению на Германию, в свою очередь, являются "лживыми и провокационными", - эти слова адресовались не только Берлину , но и Лондону, и Вашингтону. Полнее раскрывается и смысл директивы о приведении войск в полную боевую готовность, направленной в западные приграничные округа в ночь на 22 июня 1941 года, в которой содержалось требование - "ни при каких обстоятельствах не поддаваться провокационным действиям, могущим вызвать крупные осложнения". Война с Германией была уже неизбежна, а вот о том, на чью сторону в этом конфликте встанут Англия и США, приходилось думать до последней минуты. 21 июня 1941 года Госдепартамент США рекомендовал правительству "не давать заранее никаких обещаний Советскому Союзу в случае германо-советского конфликта". Любое преждевременное решение, неосторожное заявление, любые действия, которые удалось бы преподнести как "советскую провокацию", в сложившейся обстановке могли подорвать усилия нашего правительства на создание антигитлеровской коалиции. Чаша весов все еще могла качнуться не в нашу пользу. Нетрудно себе представить, к каким непоправимым для нашей страны последствиям это могло бы привести. - И все же: почему только через 65 лет после этих событий факты, так меняющие наше понимание военной эпохи и мотивов поведения главных участников Второй мировой войны, становятся достоянием гласности? Где можно было прочесть об этих донесениях разведки? - Уже два года как они опубликованы в сборнике документов органов безопасности. Но повторяется та же история, что и с тремя оборонительными рубежами: в широкий научный оборот эти сведения еще не введены. Что касается авторов околонаучных книг, то какие бы открытия ни происходили в исторической науке, они их "не замечают". - Подведем итог: так это Сталин перехитрил Гитлера, а не наоборот? - Здесь уместнее другие слова: он правильно оценил, что германская агрессия в равной степени угрожала как нашей стране, так и западным демократиям. Для человека такого диктаторского склада, как Сталин, это был не простой процесс. Но мы знаем немало фактов, которые объясняют, почему эта эволюция все-таки шла. 6 октября 1939 года, через неделю после заключения советско-германского договора о дружбе и границе, У. Черчилль пригласил советского посла И. Майского и в ответ на его вопрос: "Что вы думаете о мирных предложениях Гитлера?", сказал: "Некоторые из моих консервативных друзей рекомендуют мир. Они боятся, что в ходе войны Германия станет большевистской. Но я стою за войну до конца. Гитлер должен быть уничтожен. Нацизм должен быть сокрушен раз и навсегда. Пускай Германия становится большевистской. Это меня не пугает. Лучше коммунизм, чем нацизм". По свидетельству Майского, позиция британского правительства в то время выглядела так: "1) основные интересы Англии и СССР нигде не сталкиваются; 2) СССР должен быть хозяином на восточном берегу Балтийского моря, и он очень рад, что балтийские страны включаются в нашу [советскую], а не в германскую государственную систему; 3) необходимо совместными усилиями закрыть немцам доступ в Черное море; 4) британское правительство желает, чтобы нейтралитет СССР был дружественным по отношению к Великобритании". В речи по Би-би-си вечером 22 июня 1941 года, к которой Черчилль готовился весь день, он от имени британского правительства обещал оказать "России и русскому народу всю помощь, которую только сможем". Через два дня и Рузвельт, убедившись в агрессии Германии, заявил: "Разумеется, мы собираемся предоставить России всю ту помощь, которую мы сможем". И вот что любопытно: за день до выступления Рузвельта сенатор от штата Миссури Г. Трумэн обратился к правительству с призывом: "Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше, хотя я не хочу победы Гитлера ни при каких обстоятельствах". Государственные лидеры США отклонили позицию той части истеблишмента, которую представлял сенатор Трумэн, будущий президент США. Со своей стороны, Сталин взял слово 3 июля и заявил, что справедливая борьба советского народа за свободу страны "сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы". Путь к созданию военно-политического союза трех держав был открыт. Эхо войны? - Недавно министр обороны Польши Р. Сикорский сравнил строительство северо-европейского газопровода... с "пактом Молотова-Риббентропа": мол, опять Россия устраивает свои дела с Европой, не считаясь с интересами своих ближайших соседей. Как вы расцениваете это заявление? - Советско-германский договор о ненападении, заключенный 23 августа 1939 года, уже много десятилетий находится в эпицентре спекуляций: якобы это он и привел ко Второй мировой войне, а в последующем также к "вынужденному" нападению Германии на СССР. Но следует помнить, что породило его на свет. За год до этого состоялся Мюнхенский сговор, западные демократии отдали на растерзание Чехословакию. Солидные куски ее территории прихватили тогда Польша и Венгрия. Нам же в результате Мюнхенского сговора грозила полная изоляция в Европе, где созревала фашистская сила. Чтобы выиграть время и пространство для отпора германской агрессии, понадобилось пойти на кратковременный союз с дьяволом. Это был не наш выбор. - Да, но к договору был приложен секретный протокол, на что и намекает польский министр. Как известно, этот секретный протокол еще в 1989 году был официально осужден Постановлением Съезда народных депутатов СССР, так что о чем теперь спорить? - Есть о чем! Мне довелось принимать участие в работе экспертной группы, которой было поручено провести анализ договора. Эксперты разделились на две неравные половины. Неравные потому, что с легкой руки тогдашнего идеологического отдела ЦК КПСС экспертов из прибалтийских республик было приглашено почему-то гораздо больше, чем из остальных республик СССР. Помните, в свое время Черчилль приветствовал вхождение прибалтийских государств в "советскую систему"? Он понимал, что это отвечало интересам их собственной безопасности, всех стран, которым угрожала германская агрессия. Однако любая попытка сослаться на такие резоны вызывала у наших прибалтийских коллег контраргумент: "А нас не интересует ваша безопасность". К сожалению, ряд российских историков, не стану называть их имен, занял позицию "ни туда, ни сюда". В результате мы, кажется, трое остались в меньшинстве: доктора исторических наук Вилнис Янович Сиполс из Института российской истории, Александр Сергеевич Орлов из Института военной истории и ваш покорный слуга. Конечно, грубейшей ошибкой советской власти было то, что она долгие годы замалчивала секретный протокол. Хотя что там было секретить? Протокол ограничивал продвижение немецких войск к советским границам в случае агрессии Гитлера против Польши, захват которой был предрешен еще до подписания договора, о чем было известно в Москве. Не говоря уже о том, что секретные договоренности были и будут в практике международных отношений. Напомню хотя бы о секретном итало-французско-английском сговоре 1935 года, который позволил фашистскому режиму Муссолини захватить Абиссинию (Эфиопию). Или секретный протокол о сферах влияния англо-польского договора от 25 августа 1939 года. Творцы Постановления Съезда народных депутатов даже не задумались о том, что в мировой истории не было случая, когда государство законодательно осудило бы собственный документ, подписанный в критической обстановке с целью отвести угрозу надвигавшейся агрессии. - Но ведь теперь этот договор всего лишь музейный экспонат. Или вы предлагаете снять с него клеймо? - Ну, музейным экспонатом он стал давно. Все мы видим, какие бесчинства в стране творят в последнее время молодые люди, которые называют себя скинхедами. А ведь главная черта в их облике - они воспитаны на неуважении к истории своего собственного государства, которую мы сами же топчем, денонсируем, огульно отвергаем. Это приняло поистине беспрецедентные масштабы. США за свою историю провели около 200 больших и малых войн и, за редким исключением, они были захватнические. Но вы не встретите подобных оценок ни в школьных учебниках, ни в трудах американских историков. История США - это гордость и слава всей нации, стержень знаний и воспитания американских граждан. Победа во Второй мировой войне - тоже американская победа. А если постоянно чернить свое прошлое, то на каких примерах, подвигах, достижениях граждан и руководителей страны воспитывать свое молодое поколение? Выходит, на чужих, раз отказываемся от собственных? |

|

#143

|

||||

|

||||

|

http://echo.msk.ru/blog/gudkov/1788358-echo/

07:42 , 22 июня 2016 автор политик 75 лет назад на территорию нашей страны пришла самая кровопролитная война в истории человечества. 27 миллионов наших сограждан погибли, еще больше было ранено и покалечено. Такую страшную цену заплатил советский народ, в том числе за преступную халатность, бездарность и чудовищные просчеты политического руководства СССР. Чем дальше от нас трагическая дата и больше секретных материалов открывают архивы, тем очевиднее становится страшная истина: массовые потери советских граждан есть в ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ результат провальной политики Сталина и его окружения. Сразу оговорюсь: война в Европе была неизбежна, лагеря смерти придумали в Германии и человеконенавистническую идеологию фашизма ничем оправдать нельзя. Безусловно, главная вина в развязывании 2-й Мировой лежит на немецком фашизме, вождях ||| Рейха и их союзников. Это так, но жизни десятков миллионов советских граждан МОГЛИ БЫТЬ СПАСЕНЫ, если бы страной тогда не правил убежденный в своей непогрешимости и «гениальности» кровавый и бездарный диктатор-параноик. Пакт Молотова — Рибентропа по разделу Европы, заключенный в 1939 году, навсегда скомпрометировал сталинскую клику, сделавшей СССР союзником фашистской Германии на несколько предвоенных лет. Именно это соглашение, увы, фактически позволило Гитлеру развязать в сентябре 1939 новую МИРОВУЮ ВОЙНУ. А удар Красной Армии в спину полякам, сражающихся против немецких оккупантов), захват Прибалтики и части Бессарабии, попытка прибрать к рукам (вернуть в империю) Финляндию, совместные военные парады с Вермахтом, теснейшее сотрудничество с режимом Гитлера в экономике, вооружениях и т.д. (значительное число будущих генералов немецкой армии обучались в СССР накануне войны) не оставляет сомнений: Сталин свято верил в долгосрочный союз с Германией. Ему и в голову не могло прийти, что его, великого «вождя всех времен и народов», властелина 1⁄6 части суши и Главнокомандующего самой крупной армии мира, решится «кинуть» его новый союзник, Адольф Гитлер, с которым они так «по-братски» разделили Европу. Два мировых диктатора мерились вероломством, но Гитлер оказался хитрее, подлее и коварнее своего визави в СССР. Слепое неверие Сталина в возможность нападения на СССР со стороны Германии, его упрямое желание не замечать очевидного дорого обошлись нашему народу: за первые полгода войны была практически полностью разгромлена 4-х миллионная Красная Армия, уничтожены большая часть её вооружений и боеприпасов. Потери СССР в первый год войны сразу перевалили за несколько миллионов человек: только число плененных военных составляло более 2,5 млн., большинство погибло в фашистских лагерях от болезней, голода и холода уже к концу 1941. Полагаю, что даже немцы не ожидали от Сталина так много «подарков»: беззащитных «мишеней» в виде аэродромов с разукомплектованными самолетами без летного состава, отправленного в летние отпуска, орудий и гаубиц без боеприпасов и средств транспортировки, не заправленных и не снаряженных танков и бронемашин. Преступная уверенность Сталина в надежности «дружбы» с Гитлером позволила Вермахту застать Красную Армию врасплох и уничтожить её боеспособность. Сегодня уже известно, что Сталин, напуганный и растерянный поражением первых недель войны, пытался остановить стремительное наступление гитлеровских войск, предложив немцам новый «Брестский мир». (Поручение о возможной сдаче СССР территорий Прибалтики, Белоруссии и части Украины в обмен на мир озвучивал для немцев Павел Судоплатов по личному распоряжению Л. Берии). Видимо, в тот момент Гитлер опрометчиво счел эти предложения запоздалыми… В первые годы войны (1941-42) руководители СССР, «проспавшие» её начало, безжалостно гнали на войну «пушечное мясо» — миллионы необученных и плохо вооруженных солдат, утапливая буквально в крови наступление хорошо подготовленной немецкой армии. Но и после 1942, когда СССР получил поддержку союзников и наладил поставки техники и боеприпасов на фронт, тактика решать исход боя за счет огромных людских потерь была неизменной составляющей наших побед. Достаточно вспомнить безумное, абсолютно неподготовленное форсирование Днепра «сходу», главный смысл которого — сделать подарок вождю и освободить Киев ровно к 7 ноября. А бессмысленный штурм Берлина, готового выбросить белый флаг? А «лобовая» атака противника через его минные поля (потери при этом якобы меньше, чем при обычной атаке укрепленных позиций — так объясняли союзникам резон преодоления минных полей без их разминирования советские генералы). Боевых операций, где ни в грош не ставилась жизнь солдата и офицера, были многие и многие десятки и даже сотни… Принцип «победителей не судят » и «русская баба еще нарожает», которыми руководствовались советские начальники, сослужили плохую службу нашему народу, понесшему НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ во 2-й Мировой. Что-то очень близкое к триумфу царя Пира, погубившего ради победы всю армию. Мы и сейчас не можем окончательно оправиться от людских потерь: демографические «волны» прошедшей войны по-прежнему серьезно «раскачивают» российскую экономику. Сегодня — российский день памяти и скорби. Но помним ли мы и действительно скорбим по десяткам миллионов погибших и раненых, чьей кровью оплачена наша Победа? Или мы снова готовы ввязаться в любую драку, хоть на Украине, хоть в Сирии, при этом «изящно» намекая на возможность «в случае чего» обратить в «радиоактивный пепел» наших бывших союзников и еще пол-мира в придачу? В России вновь нарастает угар воинствующего «патриотизма». Страна бряцает оружием, наращивает военный бюджет и заявляет о готовности противостоять чуть ли не всему миру. Между тем, у нас давно нет такого потенциала — людского, экономического, технологического, военного — которым когда-то обладал СССР. Я уж скромно молчу о союзниках: по-моему, их сегодня не найти даже на просторах бывшего СССР. Да и ядерная «дубина», которой обладает держава еще с советских времен, уже не выглядит таким бесспорным аргументов в диалоге с окружающим нас миром. Не дай Бог нам ввязаться в Последнюю войну, способную, в первую очередь, обратить в этот самый «радиоактивный пепел» весь наш многострадальный российский народ. Может, лучше учиться на ошибках собственной истории, чем упорствовать в возможности их повторения. Или это не наш путь? |

|

#144

|

||||

|

||||

|

http://www.stoletie.ru/territoriya_i...lotova_305.htm

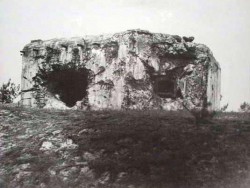

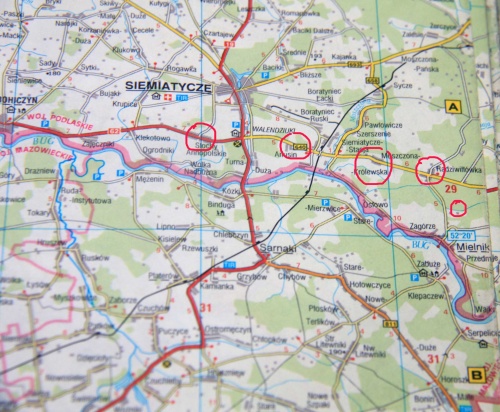

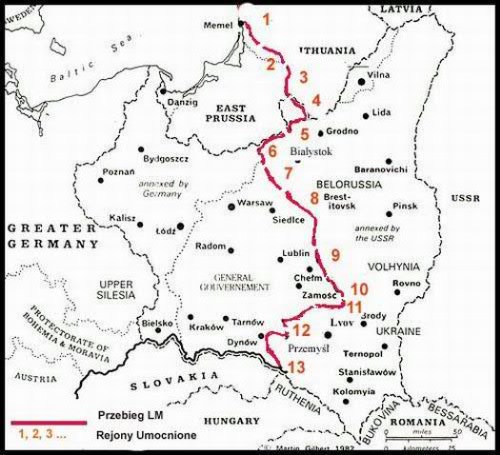

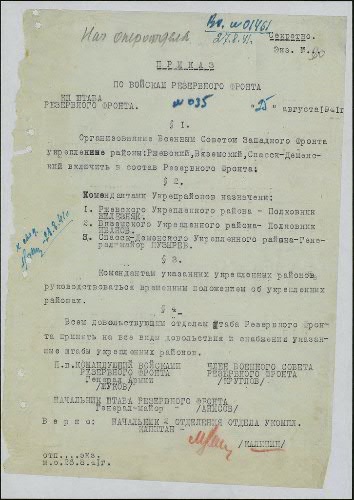

Защитники ДОТов Брестского укрепрайона погибли, но не сдали своих позиций 22.06.2016  Три форта Брестской крепости и добрая дюжина ДОТов «линии Молотова» Брестского укрепрайона расположены на левом берегу Западного Буга, то есть за нынешним кордоном – в Польше. Это самые неисследованные объекты БУРа – Брестского укрепрайона, который простирался на 180 километров вдоль западной границы СССР. Именно они покрыты самой плотной завесой неизвестности. Сюда не водят туристов, и нога соотечественника не ступает по бетонным ступеням забытых фортов и ДОТов. О том, что здесь происходили ожесточенные бои, бои не на жизнь, а на верную смерть – свидетельствуют лишь огромные – в размах рук – пробоины в стенах, из которых торчат закрученные толстые стальные пруты. Как поется в песне про крейсер «Варяг», не скажет ни камень, ни крест, где легли… Наверное, это был самый короткий международный рейс в моей жизни: электропоезд Брест–Тересполь пересекает мост через Буг и вот минут через пять-семь тереспольский вокзальчик. Но каждая из этих минут заставляет сердце тревожно сжиматься – ведь ты переезжаешь не просто через границу, – через исходный рубеж войны. Вот он тот Рубикон, который семьдесят пять лет назад перешел вермахт. Вон слева, пока еще на нашем берегу старый пограничный ДОТ, который прикрывал в сорок первом этот мост. Поезд медленно въезжает в запретную зону, куда пешеходам вход запрещен, и путь на запад преграждает вспаханная контрольно-следовая полоса, овитая колючей проволокой. Вон торчат из воды обрубки столбов давным-давно сгоревшей переправы. Кажется, еще немного и ты увидишь немецкого солдата в глубокой каске, который пока еще топчется у пограничного столба генерал-губернаторства Третьего рейха. И неважно, что это польский жолнеж провожает твой вагон скучающим взглядом. Важно то, что он в иноземном мундире, важно то, что на приграничных польских аэродромах, с которых взлетали в июне сорок первого немецкие бомбардировщики, теперь снова – боевые самолеты враждебного военного блока. Тересполь Одноэтажный почти городок, где улицы названы, как в песне Юрия Антонова: Акациевая, Кленовая, Луговая, Тополевая, Каштановая. Но и без политики не обошлось – главная улица названа в честь Армии Крайовой, улица кардинала Вышинского… В центре города – старинный каземат, бывшее пороховое хранилище для гарнизона Брестской крепости. Именно здесь в день начала войны располагался штаб 45-й пехотной дивизии, именно отсюда были отданы в полки приказы – «огонь!». Теперь в прохладном сумраке каземата хранят урожаи клубники и шампиньонов. На календаре 21 июня… Чтобы настроиться на волну того времени, надо сначала уловить, почувствовать его нерв, надо прийти в равновесное состояние духа: пусть будет, как будет, надо ни во что не вмешиваться, ничего не хотеть, пустить все на произвол судьбы. Поэтому сажусь в первое попавшееся такси и прошу отвезти в ближайшую гостиницу. Таксист везет меня по своему усмотрению в сторону границы. Замечательное место – двухэтажный зеленый коттеджик с вывеской почему-то на немецком языке «Grὓn». Он стоит в 900 метрах от бугского рукава, за которым виднеется Западный остров в Брестской крепости. Слева от дороги – старое русское кладбище, основанное еще во времена Российской империи. Справа – мой непритязательный приют; он стоит на краю травяного стадиона, на котором в лето сорок первого играли в футбол немецкие офицеры, жившие в этом же двухэтажном домике, как в казарме. Странное соседство кладбища и стадиона. Но мне нужно попасть отсюда в 1941 год, поэтому я покидаю «Грюн-Отель» и иду в город по дороге, соединявший когда-то Тересполь и Брест через крепость. Тогда она называлась Варшавкой и была стратегической трассой, которая проходила через центральный остров крепости. Цитадель была навешена на нее словно огромный кирпичный замок. Теперь «Варшавка» ведет только на кладбище и к отелю, к тупику пограничной полосы. А новая дорога Минск–Брест–Варшава обходит крепость с юга. Но я попал именно туда, куда надо – в пространственные координаты ТОГО времени. Прошлое не исчезает бесследно. От него остаются тени, звуки и даже запахи; от него остаются стены и ступени, от него остаются письма и документы… Чтобы увидеть эти тени, услышать звуки, надо только обострить зрение и слух, надо присматриваться к мелочам и прислушиваться к тому, что обычно пролетает мимо ушей. Например, вот эти отзвуки губной гармошки. Старик-инвалид играет на ней в привокзальном скверике. Подхожу ближе, бросаю в его кепку несколько злотых, сажусь на его скамью и слушаю чуть визгливые, но все же стройные аккорды. Не так ли играл и кто-то из немецких солдат, которые высадились здесь, на этой станции, в начале лета 1941 года? С людским потоком попал в центр города, где вместо ратуши или иного подобающего здания доминирует серо-бетонный бункер с клепанными броневыми заслонками. Это был старый пороховой погреб Брестской крепости, который предназначался для самых западных фортов крепости №7 и №6, расположенных в округе Тересполя. В ночь на 22 июня здесь размещался штаб 45-й пехотной дивизии, именно отсюда был дан приказ штурмовать бастионы Брестской крепости. Стайка велосипедисток обогнала меня по пути в гостиницу. И тут замкнуло: вот оно! Точно так же мчались по этой дороге к границе немецкие велосипедисты. Им надо было промчаться с километр, чтобы немедленно вступить в бой. Дело в том, что сначала их отвели подальше от границы, через которую должны были перелетать «небельверферы» – ракеты, выпущенные по крепости с полевых установок. Эти снаряды еще не были опробованы в реальных боях, летели очень неточно, и чтобы не поразить своих, штурмовую роту отвели подальше, а затем, сокращая время броска, солдаты сели на велосипеды и помчались на исходный рубеж. Батарея реактивных установок стояла, скорее, на стадионе. Здесь ничто не мешало набирать «небельверферам» высоту. А по ту сторону русского кладбища, скорее всего, были позиции сверхтяжелых самоходных мортир типа «Карл». Они были названы в честь древнегерманских богов войны – «Тор» и «Один». В Тересполь их привезли по железной дороге, и они своим ходом доползли до назначенного рубежа. Благо это совсем недалеко. «Карлов» сопровождали гусеничные погрузчики 600-мм снарядов, которые подавались к орудиям кранами, ведь бетонобойные снаряды весили от полутора до двух тонн (точнее, 2170 кг – из них 380, а то и 460 кг взрывчатки). Эти монстры создавались для прорыва «линии Мажино», но французы не предоставили им такой возможности: сдали фронт быстрее, чем подвезли мортиры. Теперь они нацеливались на форты Брестской крепости. Благо ее трубы и башни видны невооруженным глазом – прямо с дороги, по которой только что упорхнула стайка беззаботных велосипедисток. Коденьский мост Генерал-полковник Леонид Сандалов был едва ли не единственным мемуаристом, посвятившим свою книгу первым дням и неделям начала войны. Войска 4-й армии (Сандалов был начальником штаба этой армии) первыми приняли на себя самый мощный удар вермахта в Бресте, а также южнее и севернее него. Южнее Бреста находилось местечко Кодень, разрезанное течением Буга на две части – западную, некогда польскую, а в 1941 году – немецкую половину, и восточную – белорусско-советскую сторону. Их соединял большой шоссейный мост, имевший стратегическое значение, поскольку через него шла дорога из Бялой Подляски в обход Бреста и Брестской крепости, которая позволяла кратчайшим путем перерезать Варшавскую магистраль между Брестом и Кобриным, где располагался штаб армии. Сандалов вспоминает: «… Для захвата моста у Коденя фашисты прибегли к еще более коварному приему. Около 4 часов они стали кричать со своего берега, что по мосту к начальнику советской погранзаставы сейчас же должны перейти немецкие пограничники для переговоров по важному, не терпящему отлагательств, делу. Наши ответили отказом. Тогда с немецкой стороны был открыт огонь из нескольких пулеметов и орудий. Под прикрытием огня через мост прорвалось пехотное подразделение. Советские пограничники, несшие охрану моста, пали в этом неравном бою смертью героев. Вражеское подразделение захватило мост, и по нему на нашу сторону проскочило несколько танков…». Еду из Тересполя в Кодень, чтобы побывать на месте былой военной трагедии, снять мост на фото… Автобус на Кодень ходит не часто. Упустил ближайший рейс, поэтому беру такси, благо цены здесь вовсе не московские. Таксист, пожилой поляк с седыми усами, назвавшийся Мареком, очень удивился названному маршруту. – Сколько здесь таксую, а в Кодень первый раз россиянина везу! Таксист, как и большинство его коллег, был весьма словоохтлив, и мне пришлось рассказать о событиях семидесятилетней давности, разыгравшихся на Коденьском мосту. – Нет там никакого моста! – Как это нет, если я на карте его видел. – Карта картой, а я тут живу, и сколько раз в Кодене бывал, никакого моста не видел. – Должен быть мост! – Я в Войске Польском сапером служил. Сам не раз мосты через реки наводил. Если бы в Кодене был мост, знал бы наверняка. Так за спором мы и въехали в живописное местечко на берегу Буга, где сошлись храмы трех конфессий – католической, православной и униатской. Неширокие и невысокие улочки в цветах июньской пору – мальвах, сиренях, жасмине… Тормозим у первого встречного прохожего: – Где здесь мост через Буг? – Нет у нас никакого моста. Марек торжествует: «я же говорил!». Но прохожий дает совет: – А вы у старого ксендза спросите. Он еще до войны тут родился. Въезжаем во двор монастырского комплекса, разыскиваем старого ксендза, который родился в Кодене аж в 1934 году. В сорок первом ему было семь лет и он слышал первые залпы большой войны. – Мост? Был. Да только в 44-м году его разбурили, да так и не стали восстанавливать. Одна только насыпь на берегу осталась. Ксендз показал нам направление вдоль реки, и мы с Мареком тут же двинулись. Теперь я смотрел на него торжествующе: мост-то все-таки был! Мы долго пробирались по прибрежному бурелому. Места здесь были явно нехожеными. Наконец, наткнулись на заросшую земляную насыпь, которая обрывалась у самого уреза воды. Это и был въезд на Коденьский мост. На нем стояли три старых товарных вагончика, приспособленных то ли под склады, то ли под бытовки. Возможно, именно в таких вагонах и прибывали сюда солдаты вермахта. А на обрыве насыпи стоял бело-красный пограничный столб. Точно такой же немцы сломали здесь и сбросили в Буг в сентябре 1939 года. Много позже я узнал, что «в авангарде ударных танковых частей Гудериана с 22 июня 1941 года действовала и 12-я рота III батальона «Бранденбург» под командованием лейтенанта Шадера. Именно это подразделение за несколько минут до начавшейся в 3.15 утра 22 июня 1941 года артподготовки захватило располагавшийся к югу от Бреста Коденьский мост через приграничную реку Буг, уничтожив охранявших его советских часовых. О захвате этого стратегически важного моста сразу же доложили лично Гудериану. Установление контроля над Коденьским мостом позволило уже утром первого дня войны перебросить по нему входившие в состав группы Гудериана части 3-й танковой дивизии генерал-майора Моделя и развернуть их наступление в северо-восточном направлении, имея первоочередную задачу перерезать Варшавское шоссе между Брестом и Кобрином». На том, на белорусском берегу Западного Буга виднелось продолжение насыпи. Именно там пролилась кровь наших пограничников. Узнать бы их имена! Как странно: имена нападавших известны, а имен героев-защитников нет. Сказы Бугского леса Самые ожесточенные бои в БУРе развернулись на участке 17-го пулеметно-артиллерийского батальона, который занимал ДОТы в районе деревни Семятичи. Сегодня это территория Польши. Но попасть туда надо, в этом и состоит главная цель моей экспедиции. Еще в Бресте бывалые люди предупреждали меня: мол, не стоит соваться в эту глухомань в одиночку. «Мало ли что? У тебя дорогой фотоаппарат. Нарвешься на местных «нациков», и камеру у москаля отберут, и по шее накостыляют. Сам видишь, какая обстановка». Обстановка, конечно, не радовала: «ястребы» польской политики пошли войной против памятников советским солдатам. ДОТы – это тоже памятники воинскому героизму, самые впечатляющие «монументы»… Вряд ли их будут взрывать. Но все же, пока есть возможность, надо побывать в святых местах, снять то, что сохранилось… Если долго и пристально смотреть в темные воды реки забвения, то в них начнет что-то проглядывать, нечто проступать… Так и с ДОТами БУРа. Далеко не все, но сквозь завесу времени проступают лица, имена, боевые эпизоды, подвиги… По крупицам собирают сведения об июньских боях на этой земле белорусские, российские, немецкие историки – потомки тех, кто здесь сражался и погибал. Их стараниями стали известны имена капитана Постовалова, лейтенанта Ивана Федорова, младших лейтенантов В.И. Колочарова, Еськова и Теняева… Они были первыми, кто встретил самый мощный удар вермахта, многим из них выпала доля навечно неизвестных солдат. Опытные поисковики рассказывают, что перед важным открытием всегда происходят необычные вещи, как будто кто-то из тех, кого ищешь, подает знаки. Мне важно сегодня найти ДОТ «Орел», и знаки пока никто не подает, даже туристская карта. ДОТы на ней обозначены, но какой из них «Орел», а какой «Сокол», и где «Светлана» – это нужно определять на месте. Мне нужен «Орел». Этот командирский пятиамбразурный ДОТ держался дольше остальных – более недели. В нем находился командир 1-й роты «уровского» батальона лейтенант Иван Федоров и небольшой гарнизон в количестве двадцати человек. У села Анусин я прощаюсь с водителем попутки. ДОТ «Орел» надо искать именно в здешней округе. Мой старый друг, научный сотрудник центрального архива МО Тарас Григорьевич Степанчук, обнаружил донесение политотдела 65-й армии Военному совету 1-го Белорусского фронта. В нем указано, что после выхода в июле 1944 года соединений 65-й армии на государственную границу СССР в районе села Анусин советские воины в одном из ДОТов нашли на усыпанном гильзами полу тела двух человек, лежавших у искореженного пулемета. Один из них, с нашивками младшего политрука, никаких документов при себе не имел. В кармане гимнастерки второго бойца сохранился комсомольский билет №11183470 на имя красноармейца Кузьмы Иосифовича Бутенко. Бутенко же был ординарцем командира роты лейтенанта Федорова. Значит, речь в донесении шла о командирском ДОТе «Орел». Вместе с лейтенантом И. Федоровым в ДОТе находились лекарский помощник Лятин, бойцы Пухов, Амозов… Установить имя младшего политрука не удалось. «Русские не оставляли долговременные укрепления даже тогда, когда основные орудия были выведены из строя, и защищали их до последнего… Раненые притворялись мертвыми и стреляли из засад. Поэтому в большинстве операций пленных не было», – сообщалось в донесении германского командования. Углубляюсь в придорожный сосняк, который, если верить карте, переходит в тот самый лес, где стоят наши ДОТы. Интересно строят ДОТы. Сначала роют колодец. Затем вокруг него возводят бетонные стены. Вода идет на раствор, а затем на охлаждение оружия, на питье гарнизону. Долговременная огневая точка начинается с колодца. Говорят, местные старики-лозоходы помогали нашим саперам находить подземные водяные жилы. ДОТы – это своего рода бетонные корабли, погруженные по свою «ватерлинию» в грунт, в землю. У них даже свои собственные имена есть – «Орел», «Быстрый», «Светлана», «Сокол», «Свободный»… «Готовые ДОТы являли собой двухэтажные бетонные коробки с толщиной стен 1,5–1,8 метра, врытые в землю по амбразуры. Верхний каземат делился перегородкой на два орудийных отсека. Планировка выделяла галерею, тамбур, отводивший взрывную волну от броневой двери, газовый шлюз, хранилище боеприпасов, спальный отсек на несколько коек, артезианский колодец, туалет… Вооружение зависело от важности направления и где состояло из 76-миллиметровой пушки и двух станковых пулеметов, где – из 45-миллиметровой, спаренной с пулеметом ДС. Вооружение ДОТов к началу войны содержалось на консервации, боеприпасы и продовольствие хранились на ротных и батальонных складах. Гарнизоны ДОТов в зависимости от их размеров состояли из 8–9 и 16–18 человек. В некоторых размещалось до 36–40 человек. Комендантами ДОТов назначались, как правило, офицеры младшего космостава» – пишет историк БУРа. Но эти «бетонные корабли» оказались недостроенными… Можно только представить, каково воевать на кораблях, стоящих на стапелях. Экипажи не бросают свои корабли, гарнизоны ДОТов не бросали свои укрепления. Каждый из этих капониров был маленькой Брестской крепостью. И что творилось в большой цитадели, то повторялось и здесь, только в своем масштабе. По рассказам брестских старожилов, гарнизоны недостроенных, необвалованных ДОТов держались по несколько суток. Взбешенные гитлеровцы замуровывали входы и амбразуры. Одну такую «слепую» бетонную коробку, у которой не только амбразуры и вход, но даже выводы коммуникационных труб были замурованы, обнаружили недавно белорусские поисковики. Шагаю по лесной тропе – подальше от деревни, от чужих глаз. Справа вдоль опушки необыкновенной красоты ржаное поле – с васильками и ромашками. За ним плантации хмеля и клубники… Даже не верится, что в этих безмятежных привольных местах рычали танки, тяжелые орудия били прямой наводкой по бетонным стенам, пламя огнеметов врывалось в амбразуры… Не верится, что по этим пасторальным перелескам выискивали свою добычу – «зеленые братья», беспощадные «аковцы»… Но все это было здесь, и лес хранил это все в своей зеленой памяти. Может быть, потому и было на душе так тревожно, несмотря на заливистое пенье бугских соловьев, посвисты дроздов и соек. Солнце пекло уже из зенита, а я все никак не мог найти в этом лесу ни одного ДОТа. Будто заколдовали их. Будто ушли они в эту землю, прикрывшись хвойным настом, густыми кустами. Сориентировал карту вдоль дороги: все правильно – лес именно этот. И Буг рядом. Вот она, река Каменка, вот дорога №640. А ДОТов нет, хотя по всем правилам фортификации они должны быть именно здесь – на возвышенности, с великолепным обзором всех главных здесь дорог и мостов. Вот уже и тропы все скрылись под зарослями буйного папоротника. А где папоротник, там, известное дело, нечистая сила хороводится. Здесь была явно аномальная зона: ни с того ни с сего остановились вдруг электронные часы на руке. И сосны росли кривые-кривые, так похожие на «пьяный лес», что на Куршской косе. А тут еще ворон закричал – картаво, раскатисто, мерзко. Будто угрожал или предупреждал о чем-то. И тут я взмолился: «Братцы! – мысленно прокричал я защитникам ДОТов. – Я же к вам пришел. Из такого далека приехал – из самой Москвы! Откликнитесь! Покажитесь!» Побрел дальше. Пить хотелось ужасно. Хоть бы где ручеек найти. Прошел шагов десять и остолбенел: прямо на меня черными пустыми глазницами смотрел ДОТ! Как построили его 75 лет назад, так и стоял он в полный рост – необсыпанный грунтом, необвалованный, открытый всем снарядам и пулям. Огромная пробоина – в размах рук – зияла в его лобовой части. Я узнал его сразу – по старой фотографии, сделанной на мое счастье с того же ракурса, с какого смотрел на ДОТ и я – с южного угла. В стене справа – амбразура в стальной оправе, а во лбу – пробоина, скорее всего, от специального бетонобойного снаряда. Из этих амбразур и пробоин вылетали солдатские души… Еловые шишки валялись на песке, словно стреляные гильзы. Тот снимок был сделан летом 1944 года, и потому местность вокруг открытая, приспособленная для ведения огня, теперь же она изрядно заросла сосняком и кустарником. Немудрено, что заметить эту пятиамбразурную крепость можно только вблизи. Души неотпетых солдат, затаившиеся под боевым перекрытием ДОТа услышали меня, более того – угостили земляникой, которая росла тут вокруг по всему валу… Они дарили мне крупные красные спелые ягоды! А что еще они могли мне подарить? А вот души убитых врагов насылали на меня клещей и оводов. Наверное, они сами в них превращались. Зашел внутрь через сквозник – эдакие отрытые с боков «сени», для того, чтобы отводить взрывные волны от двери главного входа. В полутемных казематах стоял сырой холод, что после полуденного пекла воспринималось как благо. Холодная капля упала мне на темя: с потолка свисали соляные сосульки, наподобие сталктитиков. На них собирались капли влаги, словно слезы. ДОТ плакал! Повсюду торчали прутья ржавой арматуры. Строители успели закрепить хомутки для вентиляционных труб, а сами трубы смонтировать не успели. Значит, бойцы ДОТа задыхались от пороховых газов… Из боевого отсека – квадратный лаз в нижний этаж, в укрытие. Все завалено пластиковыми бутылками, бытовым мусором. Забит был и запасной выход… Я выбрался наружу и отправился искать остальные ДОТы. И вскоре наткнулся еще на два могучих бетонных короба. Каждый ДОТ здесь – это русский островок среди чужой земли. Кому-то не жаль было ее оставлять, и они уходили на восток, в свои пределы. А бойцы БУРа выполняли приказ – «из ДОТов не выходить!». И не выходили, принимая мученическую смерть. Еще более мучительную оттого, что вокруг, как и сейчас, вот так же буйствовала жизнь – цвели травы и дикая вишня… Кто-то бросал танки – горючее кончилось. А у них и такого оправдания не было. Держались до последнего. Одна из рот пульбата занимала позиции у деревни Мощона Крулевска. Ею командовал лейтенант П.Е. Недолугов. Немцы обстреливали ДОТы из пушек, бомбили с самолетов, их штурмовали саперные эйнзатц-команды с огнеметами и взрывчаткой. Но гарнизоны держались до последнего патрона. В ДОТе, который и сейчас стоит на северо-восточной окраине деревни Мощона Крулевска, было шесть красноармейцев и двенадцать лейтенантов, которые только-только прибыли из училищ и не успели в роковую ночь получить оружие. Погибли все… Двухамбразурные артиллерийско-пулеметные ДОТы "Светлана" и "Сокол" и несколько других полевых сооружений прикрывали шоссе от моста через реку Буг на Семятичи. В первые часы боя к защитникам ДОТов присоединилась группа пограничников и бойцов штаба батальона. Трое суток вел бой ДОТ "Светлана" под командованием младших лейтенантов В.И. Колочарова и Теняева. Колочаров, по счастью, остался в живых. С его слов известно, что среди «светлановцев» особо отличились стрелок-пулеметчик Копейкин и наводчик орудия казах Хазамбеков, который в первые же часы войны повредил немецкий бронепоезд, выехавший на мост. Бронепоезд уполз восвояси. А Хазамбеков и другие артиллеристы перенесли огонь на понтонную переправу; по ней переправлялась через Буг вражеская пехота… Выхожу из леса к железнодорожной насыпи. Вот этот ДОТ, скорее всего, и есть «Сокол». Его амбразуры смотрят как раз на железнодорожный мост через Буг. Клепанные фермы двухколейного большого моста покрыты ржавчиной, рельсовый путь зарос травой. Вид такой, словно бои за этот стратегический объект закончились только вчера. Сегодня мост никому не нужен. Движение по этому участку пути на белорусскую сторону закрыто. Но сколько жизней за него положили и в сорок первом, и в сорок четвертом… Теперь он стоит, словно памятник тем, кто его прикрывал. И мост стоит и два ДОТа поодаль – одна из жестких конструкций «линии Молотова». Хоть экскурсии сюда води. Но экскурсии стремятся на «линию Мажино». Там все в целости и сохранности: и вооружение, и перископы, и вся техника, и даже армейские койки в казематах заправлены. Есть на что посмотреть, есть что покрутить, потрогать, не то, что здесь – на «линии Молотова», где все разбито, раздроблено, пробито. На «линии Мажино», как известно, боев не было. Значение Брестского укрепрайона оценил командир 293-й пехотной дивизии вермахта, которая вплоть до 30 июня 1941 года штурмовала позиции 17-го ОПАБ под Семятичами: "Не подлежит никакому сомнению, что преодоление укрепрайона после его завершения потребовало бы тяжелых жертв и применения тяжелого оружия больших калибров". *** О коменданте Брестского укрепрайона генерал-майоре Пузыреве… Очень легко бросить камень в этого человека, а раз легко, то и бросают. Вот и швырнул в него увесистый булыжник автор популярных книг Марк Солонин: «На войне как на войне. В любой армии мира бывают и растерянность, и паника, и бегство. Для того и существуют в армии командиры, чтобы в подобной ситуации одних приободрить, других — пристрелить, но добиться выполнения боевой задачи. Что же сделал командир 62-го УРа, когда к его штабу в Высокое прибежали толпы бросивших свои огневые позиции красноармейцев? «Командир Брестского укрепрайона генерал-майор Пузырев с частью подразделений, отошедших к нему в Высокое, в первый же день отошел на Бельск (40 км от границы. — М.С.), а затем далее на восток...» Как это — «отошел»?.. Что же собирался получить в тылу товарищ Пузырев? Новый передвижной ДОТ на колесиках?». Легко иронизировать над человеком, который ничем не сможет тебе ответить… Никто лучше генерала Пузырева не знал, насколько не готов был его 62-й укрепрайон к серьезным боевым действиям. Недавно назначенный на должность коменданта, он проехал по всей «линии Молотова» и воочию убедился, что бетонный «щит страны Советов» еще латать и латать. И то сказать – по размаху строительных работ БУР можно было приравнять к такой «стройке века», как Днепрогэс. Несмотря на то, что десятки ДОТов были близки к завершению строительно-монтажных работ, почти все они не имели огневой связи между собой, то есть не могли прикрывать друг друга артпулеметным огнем. А это означало, что команды вражеских подрывников получали возможность подобраться к ним вплотную. Далеко не везде были установлены капонирные орудия, смонтированы трубы вентиляции, линии связи… Не хватило 2–3 месяцев для того, чтобы БУР стал единой оборонительной системой. И вот на укрепрайон обрушился огневой вал самого главного удара вторжения. Уже к полудню 22 июня связь между штабом Пузырева и опорными районами была прервана раз и навсегда. Не было связи и с вышестоящим командованием – ни со штабом 4-й армии, ни со штабом округа, ставшего штабом Западного фронта. В Высокое, где находился Пузырев со штабом, прибывали разрозненные группы саперов и военных строителей. У них не было оружия. Что оставалось делать генералу Пузыреву? Организовывать противотанковую оборону с помощью лопат и ломов? Идти самому в ближайший ДОТ и там героически погибнуть с винтовкой, прежде чем по пути его захватят в плен? Застрелиться, как это сделал командующий ВВС Западного фронта генерал Копец после сокрушительного удара люфтваффе по его аэродромам? Но у него был штаб, с людьми и секретными чертежами, схемами, планами, картами. К нему прибилось множество людей – красноармейцев, по тем или иным причинам оставшихся без командиров, а также бетонщиков, арматурщиков, землекопов, каменщиков, с некоторыми были жены и дети, и все ждали, что предпримет он – комендант, генерал, большой начальник. И Пузырев принял единственно правильное в той обстановке решение – вывести всех этих людей из-под удара, привести их туда, где можно заново начать оборону, где тебе и всем отдадут ясные и четкие приказания. Генерал Пузырев построил сбившуюся толпу в походную колонну и повел их на соединение с главными силами. Не сбежал, как утверждает некто под ником «Shwonder», а повел колонну не на восток, а на северо-запад, к своим, через Беловежскую пущу. И привел всех, кто к нему примкнул. И поступил в распоряжение штаба фронта. Приказом генерала армии Жукова был назначен комендантом Спасс-Деменского укрепрайона. Такой вот «дот на колесиках». В ноябре 1941 года генерал Пузырев скоропостижно скончался. Как отмечал его подчиненный военинженер 3 ранга П. Палий, «генерал всю дорогу глотал какие-то пилюльки». В свои 52 года Михаил Иванович Пузырев, прошедший горнило не одной войны, был сердечником. И не потребовалась немецкая пуля, чтобы остановить его сердце. Хватило убийственных стрессов того рокового времени… Да, его бойцы сражались в ДОТах до последнего. БУР хоть и вполсилы, в треть силы держал оборону. Сражались без командования, потому что без связи командовать невозможно. Да, со стороны это выглядело неприглядно: войска сражаются, а генерал отбывает в неизвестном для них направлении. Возможно, именно эта ситуация терзала душу и сердце Пузырева. Но война ставила людей и не в такие ситуации… Где погребен генерал Пузырев, никто не знает. *** ДОТы Брестского укрепрайона… Они только поначалу укрывали своих защитников от первых пуль и снарядов. Потом, когда попадали в правильную осаду, превращались в смертельные ловушки, в братские могилы. Нет здесь, под Семятичами, ни букетов цветов, ни вечного огня. Только вечная память, застывшая в военном исклеванном железобетоне.  «Линия Молотова» под Семятичи. Красными кружками отмечены ДОТы 17-го пульбата  Общий вид «линии Молотова»  Документ о судьбе генерала М. Пузырева. Не сбежал, воевал…   Фото автора и из архива автора Специально для Столетия Последний раз редактировалось Chugunka; 13.07.2017 в 15:34. |

|

#145

|

||||

|

||||

|

http://foto-history.livejournal.com/9580391.html

22nd-Jun-2016 07:18 pm Ниже фотографии сделанные в один из самых трагичных дней в истории нашей Родины. Ну может некоторые и не совсем именно в тот день сделаны, но в первые 3-4 дня войны.  Жители Москвы слушают выступление В. Молотова по радио о нападении Германии на Советский Союз. Авторское название: «Первый день войны». [IMG][/IMG] 22 июня 1941 года возле моста через реку Сан в районе города Ярослав. В то время по реке Сан проходила граница между оккупированной Германией Польшей и СССР. [IMG][/IMG] Москвичи слушают по радио заявление Советского правительства о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Очень известная фотография первого дня войны. [IMG][/IMG] Первая неделя войны. Солдаты из немецкой 101-й пехотной дивизии конвоируют пленных командиров Красной Армии по мосту через реку Сан в пограничном городе Перемышль (ныне Пшемысль, Польша). Справа на переднем плане — офицер СС. Город был взят немцами днем 22 июня, но уже на следующее утро был освобожден советскими войсками. 99-я стрелковая дивизия генерала Н.И. Дементьева, действуя совместно с пограничниками и батальонами Перемышльского укрепленного района, трижды выбивала из города части немецкой 101-й пехотной дивизии. Город удерживался до 27 июня, когда был окончательно оккупирован. [IMG][/IMG] Немецкие солдаты рядом с советским легким танком БТ-7, уничтоженным (подбитым и сгоревшим) 23 июня 1941 года в районе Алитуса. Машина из состава 5-й танковой дивизии 3-го механизированного корпуса 11-й армии Северо-Западного фронта [IMG][/IMG] Пленные советские танкисты из состава 2-й танковой дивизии 3-го мехкорпуса Северо-Западного фронта у своего танка КВ-1. В конце июня 1941 года в районе города Расейняй вместе с другим КВ-1 этой же части вел бой за развилку дорог. После потери возможности вести огонь был окружен немецкими солдатами, уцелевшие члены экипажа были взяты в плен после того, как немцам удалось сорвать ломом крышку люка механика-водителя. [IMG][/IMG] Захваченная вермахтом на перекрестке улиц Володарского и улицы Пролетарской советская 122-мм гаубица образца 1910/30 года в белорусском городе Слуцк. 26 июня 1941 года двое неизвестных бойцов РККА вели огонь по превосходящим силам гитлеровцев. Красноармейцы подбили из этой гаубицы 2 бронетранспортера и уничтожили до 50 солдат противника. В неравном бою оба солдата погибли. Похоронены местными жителями в сквере у Дома культуры. [IMG][/IMG] Немецкие солдаты пересекают государственную границу СССР. [IMG][/IMG] 22 июня 1941 года первые шаги немцев по русской земле [IMG][/IMG] Подбитый и сгоревший в районе Магерова советский средний танк Т-34 образца 1940 года с пушкой Л-11 с серийным №563-74 из 15-го танкового полка 8-й танковой дивизии 4-го механизированного корпуса Юго-Западного фронта, раздавивший во время боя немецкую 50-мм противотанковую пушку Pak-38. [IMG][/IMG] 25 июня 1941 года данная машина в составе полка участвовала в бою с 97-й легкопехотной дивизией вермахта под населенным пунктом Магеров (22 км восточнее города Немиров). Также в бою экипажем этого танка был уничтожен тягач Infanterischlepper UE 630(f) – трофейный французский многоцелевой транспортер Renault UE. [IMG][/IMG] Танк Т-34 танк с пушкой Л-11 выпуска октября 1940 года. Заводской № 682-35. Танк принадлежал 12-й танковой дивизии 8-го механизированного корпуса 26-й армии Юго-Западного фронта. Подбит в районе Дубно, возможно юго-восточный въезд в Дубно. Согласно набписи на правом борту, танк подбит солдатами 111-й пехотной дивизии и полка «Герман Геринг». Предположительно, танк был подбит 29 июня 1941 года. [IMG][/IMG] 22 июня 1941 года мост в Перемышле [IMG][/IMG] Эсминец Балтийского флота «Ленин», взорванный в Либаве (Лиепае) во время отступления. Корабль находился на ремонте на заводе «Тосмаре» в Лиепае. В ночь на 25 июня 1941 года корабль был взорван возле причала, так как корабль не имел хода и не мог покинуть порт. «Ленин» – эсминец типа «Лейтенант Ильин» – вторая серия кораблей, принадлежавших к числу эсминцев типа «Новик», до 31.12.1922 года – «Капитан Изыльметьев». [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] Немецкая колонна проезжает мимо советского тяжелого танка КВ-2, взорванного собственным экипажем 27 июня 1941 года при отходе 41-й танковой дивизии из Ковеля. Машина выпуска мая – июня 1941 года входила в состав 41-й танковой дивизии 22-го механизированного корпуса Юго-Западного фронта. [IMG][/IMG] Поврежденный легкий крейсер проекта 26-бис «Максим Горький». Корабль получил повреждение в ночь с 22 на 23 июня 1941 года, подорвавшись на мине северо-западнее маяка Тахкуна (маяк находится на эстонском острове Хийумаа) в координатах 59º 20 с.ш. и 22º 00 в.д. В результате подрыва у корабля была оторвана носовая оконечность корпуса до 55-го шпангоута. Корабль самостоятельно добрался сначала до Таллина, затем до Кронштадта и 28 июня 1941 года встал сухой док имени Велещинского для восстановления носовой части. [IMG][/IMG] Немецкие солдаты рассматривают советский танк КВ-2 из состава передового отряда 10-й танковой дивизии 15-го механизированного корпуса, застрявший, а затем подбитый 23 июня 1941 года во время преодоления речушки Солодивка. Танк вел бой в районе села Романовка (Romanowka), атакуя вдоль трассы Радзехов – Стоянов в Львовской области. В период с 22 июня по 29 июня 1941 подразделения 10-й и 37-й танковых дивизий 15-го механизированного корпуса вели бои по обороне города Радзехов (ныне Радехов). [IMG][/IMG] Немецкие солдаты и офицеры в ожидании приказа о начале атаки 22 июня 1941 года. Последний раз редактировалось Chugunka; 13.07.2017 в 15:37. |

|

#146

|

||||

|

||||