|

|

#821

|

||||

|

||||

|

https://maxim-nm.livejournal.com/391331.html

Часто в комментариях к своим постам про СССР встречаю перлы о том, что в СССР было "бесплатное жильё" — однажды я уже писал на эту тему, но видимо придется сделать ещё один подробный разбор, дабы наконец поставить точку в этом вопросе. В принципе, я понимаю, почему этот миф так живуч — сейчас в России и других постсоветских странах строится не так много жилья, и кажется, что в СССР с этим было проще — взял да и получил всё "бесплатно", однако это не так.  Итак, в сегодняшнем посте — полное развенчание мифа о "бесплатных квартирах" в СССР. Заходите под кат, там интересно. Ну и в друзья добавляться не забывайте) 1. В государстве не бывает ничего бесплатного. Начнём с того, что ничего "бесплатного" в государстве нет, а те, кто рассуждает о каких-то там "бесплатных" квартирах в СССР — попросту не понимают, как функционирует экономика. Бюджет страны (любой — хоть советской, хоть турецкой) формируется из внутреннего валового продукта — то есть, всех средств, которые страна заработала за тот или иной период, продав определенное количество товаров либо услуг. Средства из бюджета распределяются на различные расходы государства — на армию, на медицину, на образование и так далее, плюс откладываются в резервные фонды и переводятся в различные активы. Строительство жилья — точно такая же расходная статья как и другие — средства для неё брались из общего бюджета. Что такое жилой дом? Это десятки тонн бетона, арматуры, кирпича, "столярки", стекла и металла — всё это кто-то производит и все эти ресурсы имеют свою стоимость. Над домом трудятся архитекторы, инженеры-проектировщики, а также бригады строителей и отделочников — все эти люди получают зарплату, и всё вместе, включая логистику стройматериалов и другие сопутствующие расходы, и составляет в итоге стоимость жилого дома.  Советский панельный жилой дом на несколько подъездов обходился бюджету примерно в миллион рублей. Правильно говорить именно не "государство давало миллион", а "обходился бюджету" — потому что никаких своих денег у государства нет — оно лишь распределяет средства из "общего котла" бюджета, который сформировали своим трудом все граждане страны. 2. Одна «бесплатная» квартира по цене пяти платных. Теперь давайте разберемся, откуда конкретно образовывались средства на строительство "бесплатных" квартир. То, что они не падали с неба и не прилетали с Марса, мы уже разобрались — теперь давайте посмотрим конкретнее. К примеру, есть рабочий Иван Федорович, который работает на заводе слесарем. Свою продукцию завод продаёт за границу и получает прибыль, из которой выплачивается зарплата. Из этой зарплаты у Ивана Федоровича высчитывается налог, который формирует бюджет государства и из которого в итоге берутся средства на "бесплатную" медицину, "бесплатное" образование и "бесплатные" квартиры. В принципе, подобная система работает во всех странах — но есть один важный нюанс. В СССР никто не говорил гражданам, какую сумму налогов они платят и на что конкретно тратятся эти средства. Вместо этого была создана какая-то искривленная система, при которой гражданам объявлялось, что это не государство должно отчитываться перед гражданами за свои расходы, а наоборот — простые граждане ещё и "по жизни должны" государству за все "бесплатные" услуги, которое государство им оказывает. Если перевести это в цифры, то окажется, что Иван Федорович мог бы получать на своём заводе 600 рублей вместо 200 и самостоятельно распоряжаться остальными 400 рублями — вкладывая их в ипотеку, приобретая медицинские услуги или как-то иначе расходуя их по своему усмотрению. Мне встречались подсчеты, авторы которых доказывали, что за свою трудовую жизнь средний советский гражданин выплачивал таким скрытым "квартирным налогом" примерно пятикратную стоимость "бесплатной" квартиры. 3. Суть советской системы. Ну хорошо, скажете вы, а для чего всё это было нужно СССР? Почему не внедрить систему, как в развитых странах — чтобы граждане видели, сколько налогов они платят и на что идут эти налоги? Всё дело в том, что советская система смотрела на своих граждан не как на самостоятельных личностей, достойных счастья здесь и сейчас, а как на ресурс — который можно расходовать во имя каких-то будущих "великих целей", названия которых теперь никто и не вспомнит.  Если смотреть на советскую систему с этой точки зрения, то всё становится на свои места, и очень легко увидеть и понять её внутреннюю логику. С системой "скрытых налогов" государство всё так же получает от граждан отчисления, но при этом максимально контролирует их и держит в узде, подкармливая с руки "бесплатными" квартирами — мол, видите, какое у нас государство хорошее, цените его и любите, и ни о чем ни спрашивайте. В этом была суть советской системы — гражданин в ней должен был оставаться в постоянно униженном и просящем положении, получая и так уже трижды заработанные блага якобы "даром, по великой милости Компартии". Такая система закрытого государственного распределения часто порождала всевозможные конфликты и сложные жизненные ситуации — люди были вынуждены десятилетиями жить в коммуналке, ожидая переселение в "бесплатную" квартиру — иногда годами расхаживая по инстанциям и воюя по мере сил с чиновниками. 4. Советское жилье не принадлежало владельцам. Ещё один важный аспект, о котором забывают все рассказчики о "бесплатном советском жилье" — в СССР квартиры по сути не принадлежали своим владельцам. Давайте пойдём от противного — что представляла бы из себя реальная бесплатная квартира? Скажем, за какие-то услуги какая-то организация (например, частная фирма) награждает вас квартирой — это значит, что вы оказали общему делу услуги, эквивалентные стоимости данного жилья. Вы можете эту квартиру обменять, заложить, передать по наследству, а также продать — получив на руки денежный эквивалент вашего вклада в дело. Вот это можно было бы назвать "полученной бесплатно квартирой".  В СССР всё было иначе — "ваша" квартира не принадлежала вам, по сути вас туда лишь "пустили пожить" на длительное время, и точно так же могли бы выселить — если, к примеру, вы захотите сменить место работы, часто это влекло санкции в виде отнятия "ведомственных" квартир. Вы не могли продать эту квартиру, и если вы к примеру уезжали из СССР — фактически вы не могли забрать с собой денежный либо какой-то иной ценностный эквивалент стоимости своего жилья. По сути, вы просто его лишались, как лишались и всех вычтенных у вас в виде налогов денег. Приватизация жилья стала возможна только после распада СССР — до этого все граждане жили в своих квартирах по сути "на птичьих правах", не имея права ничего с ними сделать. Такие дела. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете, интересно. Последний раз редактировалось Chugunka; 13.10.2019 в 11:40. |

|

#822

|

||||

|

||||

|

https://antisovetsky.livejournal.com/94429.html

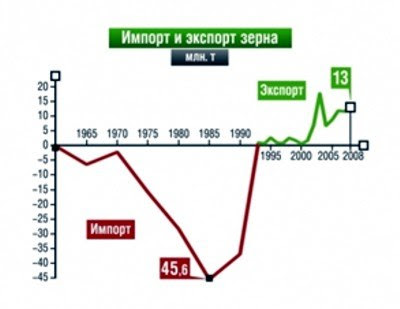

На дворе дежурный приступ ностальгии по всему советскому: как, мол, тогда все было хорошо, сытно, весело и дружно. По крайней мере, именно так воспринимают эти стенания родившиеся (к счастью!) слишком поздно, чтобы застать талоны на спички, мясо, масло, мыло (талоны, вовсе не гарантирующие реальную покупку этих обмылков и огрызков), многокилометровые очереди за синюшными куриными скелетами, «колбасные» поезда в Москву. Впрочем, у некоторых это ассоциируется исключительно с перестройкой, после которой все якобы и исчезло. Вот только материалы Политбюро ЦК КПСС четко зафиксировали: страна отчаянно балансировала на грани продуктовой катастрофы даже в самые «сытые» 1970-е, а уж в начале 1980-х годов Кремль был готов вновь ввести продовольственные карточки – даже на …соль!  Поскольку ситуация с солью, как оказывается, была тогда катастрофической. 17 февраля 1981 года Секретариат ЦК КПСС принял совершенно секретное постановление «О жалобах трудящихся на перебои в торговле поваренной солью». Как известил высочайшую инстанцию отдел писем ЦК КПСС, «среди поступающих в Центральный комитет партии писем трудящихся по вопросам обеспечения населения продовольственными товарами, все чаще встречаются полученные из некоторых районов страны жалобы на трудности в приобретении поваренной соли, ограниченный ее ассортимент и низкое качество». Можно представить, сколько было таких писем трудящихся, если по солевому вопросу пришлось созвать аж специальное заседание Секретариата ЦК, да еще и специальное постановление принять! Сами письма трудящихся цитируются обильно. Так, тов. Сердюченко из города Ельца Липецкой области писал в ЦК, что «в последнее время в нашем городе постоянно «лихорадит» торговлю. То исчезает один товар, то другой. …Недавно в продаже не стало поваренной соли. Все это вызывает всевозможные неверные суждения…». А тов. Ермилов из Волгоградской области с изумлением вопрошал: «В нашей области добывается соль… Чем же тогда объяснить, что у нас длительное время наблюдаются перебои в торговле этим продуктом? Дошло до того, что воспитанники детского дома ходят по дворам, выпрашивая щепотку соли». Вот и в Запорожье «население столкнулось с проблемой – нечем стало солить пищу. Когда в некоторых магазинах появилась соль, сразу же образовались очереди, из которых покупатели порой выбирались без пуговиц, с разорванными пакетами. Возникает вопрос, куда же делась поваренная соль». Вопрос интересный. Ответ на него товарищи из ЦК получили быстро: «…Предприятия Минпищпрома СССР за последние годы систематически не выполняют установленных планов поставок соли трудящимся», потому и «нормативные запасы соли в торговле снизились почти вдвое», так что соли в стране вообще осталось на 114 дней! Но и это еще не все, потому как «в обеспечении населения солью имеются и другие недостатки». Например, соль поставляется «навалом в вагонах», ввиду чего «поступает в организации торговли загрязненной, непригодной для употребления в пищу». Судя по тому, что в документе Секретариата ЦК цитируются письма даже москвичей, высказывающих «озабоченность неудовлетворительным состоянием дел в соляной промышленности», ситуация действительно была аховая, и это – на 64-м году советской власти! Какие же оргвыводы сделаны, какие меры предлагает высшая властная инстанция страны? А никаких! Сочинили пресловутое «солевое» постановление, наложили на него соответствующий гриф секретности – и все! Видимо, в тот день Секретариату ЦК КПСС было не до соли, поскольку решали более важный вопрос: куда делся… хлеб! По крайней мере, именно это следует из датированной тем же 17 февраля 1981 года совершенного секретного (опять!) постановления Секретариата ЦК КПСС, деликатно озаглавленного «О письмах трудящихся по вопросам, касающимся снабжения населения хлебом и бережного отношения к его ресурсам». Итак, у нас все чудесно, страна дружно марширует навстречу XXVI съезду КПСС, в адрес которого «поступают письма трудящихся, в которых наряду с другими важными проблемами социально-экономического развития страны, дальнейшего повышения народного благосостояния» и «увеличения выпуска товаров массового спроса» затрагиваются «некоторые вопросы снабжения населения хлебом и хлебопродуктами». Дальше красочно описывается, как «авторы писем с признательностью отмечают постоянную заботу Коммунистической партии и Советского государства о все более полном удовлетворении материальных и духовных потребностей советских людей», взахлеб расписывается, как «в письмах выражается одобрение высказанных тов. Брежневым Л.И. положений о том, что <…> хлеб всегда был и остается важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей», да и вообще – советские люди безмерно счастливы, что «в десятой пятилетке среднегодовой сбор зерна в стране превысил 200 миллионов тонн», чем «полностью обеспечиваются потребности трудящихся в хлебе и хлебопродуктах».  Радость, казалось бы, безмерная, но «вместе с тем из ряда мест поступают письма граждан, которых подчас в острой форме сообщается о временных перебоях в обеспечении населения хлебом и хлебопродуктами». В переводе на нормальный язык: дела с хлебом очень плохи. Да иначе эту проблему в канун торжественного открытия очередного съезда КПСС даже не упоминали бы! Фактура в документе, хотя и предельно отфильтрована, картину рисует безотрадную. Город Борзя Читинской области: оборудование хлебзавода изношено, «из-за плохих условий и низкой оплаты труда велика текучесть кадров», завод вышел из строя, хлеб стали доставлять по железной дороге из соседнего района, «в результате – большие очереди, скандалы», для наведения порядка приходится привлекать дружинников, и «все это иногда происходит на глазах граждан соседней Монгольской Народной Республики, посещающих наш город». Оренбург – из-за крайне низкой заработной платы и отсутствия жилья хлебзаводы практически неукомплектованы рабочими и специалистами, потому для «обеспечения бесперебойной трехсменной работы хлебзаводов горисполком вынужден привлекать рабочих и служащих с других предприятий и из организаций, которые совершенно не знают технологии хлебопечения». Костромская область: в совхозы хлеб не завозят, «дети редко видят белый хлеб, булки. Муки в продаже нет». Брянск: «На страницах газет публикуются рапорты об успешном выполнении республиками и областями социалистических обязательств <…> по продаже зерна государству, а в нашем рабочем городе вот уже второй день невозможно купить буханку хлеба. К двум-трем часам дня полки магазинов пусты. По этому поводу ходят нездоровые слухи». Письмо, как водится, «для принятия мер» переправили в Брянский обком КПСС, который, разумеется, выяснил, что во всем виноваты… сами брянские хлебоеды. Перебои, мол, потому, что «хлеб в больших количествах раскупался жителями города и прилегающих к нему населенных пунктов для скармливания скоту». Порядок навели – не увеличением выпуска хлеба, а… «силами общественности», которые установили «необходимый контроль за соблюдением норм отпуска хлеба». «Нормы отпуска» – буханка в одни половозрелые руки раз в сутки-двое? А «необходимый контроль» – печать на руке? Можно не сомневаться лишь в том, что непосредственным результатом тех мер Брянского обкома стал мор домашней скотины в области: хлебом ведь ее кормили лишь потому, что больше нечем – никаких кормов частникам ведь не полагалось. В райцентрах Кировской области хлеб и вовсе «стали продавать по талонам и спискам», что «вызвало у части населения недоумение и даже неуверенность». «Нашли подтверждение сигналы о перебоях в снабжении трудящихся хлебом или низком его качестве …» – и дальше следовал обширный список городов и весей практически всего нерушимого СССР, от дальневосточных до самых что ни на есть западных – перебои с хлебом были даже в Таллине! А уж на Урале и в Сибири вообще полный мрак. А еще, скромно замечают товарищи со Старой площади, «поступают жалобы на случаи перебоев в торговле солью и столовым уксусом». Хлеб, соль, уксус, на дворе год 1981-й – приехали!  И что дальше? Да ровным счетом ничего. Не признавать же было, что надвигающийся продовольственный крах – прямое следствие советской (читай, сталинской) экономической модели. Крах, конечно, пытались отсрочить закупками огромного количества зерна за рубежом, да толку-то, как видим, ни на грош. А что хлеба стало не хватать именно в начале 1981-го – так ведь из-за советского вторжения в Афганистан США тогда ввели эмбарго на поставки зерна в Советский Союз. Правда, СССР его меньше покупать не стал, скорее больше – через подставных лиц и третьи страны. Ведь надо было кормить еще и непосильно размножившееся количество наших «друзей»-нахлебников в Африке, Азии, Латинской Америке… На что, кстати, и был профукан почти весь наш золотой запас, а Советский Союз от краха это не спасло. Последний раз редактировалось Chugunka; 08.11.2020 в 07:42. |

|

#823

|

||||

|

||||

|

|

#824

|

||||

|

||||

|

https://grzegorz-b.livejournal.com/3...0822#t12520822

2018-03-09 13:00:00 Ватка любит мифы про Небесный Совок, где Диды ходили всегда с медалями а пионерки заботились про дидов. Еще была Святая Колбаса Двадвацать, вкуснейший квас Пашесть и мороженное Безгмо. Но самое зачетное у Свидетелей Сссср это, конечно, Бисплатная Квартира в Маскве. https://maxim-nm.livejournal.com/397...0762#t85380762 Мошенник fernwright даже не представляет, что при совке он не был владельцем квартиры, поэтому внучке (когда у него она будет) он мог бы передать по наследству альбом с марками, не более того. Расхожим тезисом в защиту СССР стало то, что квартиры сейчас стоят миллионы, а вот при советской власти жилье давали бесплатно. Этот аргумент вылезает отовсюду, как гоголевская красная свитка Басаврюка. К тому же и цвет соответствующий. Что же при этом представляется молодым людям, которые родились годах в 80-х и позже? Они представляют себе современную просторную квартиру со всеми удобствами, которую сейчас за эти самые миллионы можно приобрести в полную собственность, — и думают, что вот такие квартиры в СССР раздавали в собственность буквально всем и задаром. Вот это жизнь была, просто сказка, а не жизнь — думают они. Вот именно — сказка. А точнее — миф. Разберем по порядку. Бесплатные или нет Квартиры, говорят нам, были бесплатные. Бесплатные ли? Бывает ли вообще что-то бесплатное? Любому нормальному человеку ясно, что квартира, дом — а тем более многие тысячи квартир по стране — бесплатно сами по себе возникнуть не могут. Стройматериалы, проектные работы, строительные работы, прокладка коммуникаций, отделка и т. д. — все это стоит больших денег. Кто их платил? — Государство! — радуются защитники советского общества. А государство — это что, щука или джинн, или фея с волшебной палочкой? Откуда оно брало эти немереные средства? Да откуда же, как не из прибавочной стоимости нашего труда и из налогов наших родителей. В последние 20−30 лет советской власти государство брало с каждого: 10% подоходного налога и 6% налога на бездетность, не говоря уже о поборах в ДОСААФ, обществе по озеленению, охране памятников, комсомольские и профсоюзные взносы и т. д. Таким образом, мало того, что люди работали на государство за гроши, а оно бесстыдно присваивало плоды их труда, но с и без того постыдно низкой зарплаты любого инженера, врача или учителя (для простоты, например, 150 рублей) государство еще забирало назад как минимум рублей 25 в лучшем случае. С более высокооплачиваемых и еще больше. И тратило их по своему усмотрению, поскольку мысль о том, что государство должно отчитываться перед налогоплательщиками никому даже в голову не приходила. Мы все пожизненно были государству должны, а все, что государство делало для людей — всегда преподносилось как благодеяние, шуба с барского плеча. За которое надо было всю жизнь униженно благодарить. На самом деле наши деды-бабки и родители за свою трудовую жизнь отработали и эти несчастные квартиры, и наше образование, и медицину эту несчастную, а они все долдонят: давали, нам бесплатно давали, бесплатно… Так давали или нет? Идем дальше. Теперь: давали ли квартиры? То есть в собственность? Вот это вот слово ДАВАЛИ — оно соответствует действительности? Нет. Нам государство их не давало, а разрешало в них жить, то есть фактически СДАВАЛО. Квартиры принадлежали государству. Они не были наши — они были ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, а мы были не владельцами, а всего лишь ЖИЛЬЦАМИ. Квартиру нельзя было продать, завещать или разделить. Даже кооперативную квартиру, купленную у государства за свои кровные деньги, все равно НЕЛЬЗЯ было ни продать, ни завещать, можно было только вернуть свой денежный пай, а квартира оставалась собственностью кооператива. А в отношении государственных квартир вообще можно было только совершать обмен, и то с трудностями, взятками и т. д. Квартирный учет Но даже получить квартиру в пользование было неимоверно трудно. Это подтвердят все вменяемые люди, кто помнит ситуацию и при этом честен. Для получения квартиры нужно было прежде всего встать на квартирный учет либо по месту работы, либо в райисполкоме. Но на учет ставили не всех, а только тех, кто доказал, что имеет на это право: человек должен был быть прописан, и у него должно было быть жилье не более 6 кв.м. на человека (в разных городах по-разному, но приблизительно от 3 до 8 кв. м). То есть если в одной комнате размером 25 кв.м. жило 4 человека — их даже на учет не ставили. Если у них (непонятно, каким образом в таких условиях им удавалось его зачать) рождался там пятый — только тогда можно было встать на учет. Не получить квартиру, а только ВСТАТЬ НА УЧЕТ. И стоять на учете лет 10, если повезет, а если не очень, то и 15−20. За эти 10−15 лет кто-то из членов семьи мог умереть, и тогда эту семью немедленно из квартирной очереди выбрасывали, потому что на каждого из выживших приходилось уже больше жилплощади. В связи с этим ужасом существовало невероятно много совершенно фантастических способов встать на этот учет: фиктивные браки, прописывание к себе сельских родственников и т. д., вплоть до того, что были случаи, когда люди не регистрировали смерть члена семьи, а за взятку годами (!) держали его в холодильнике морга. Ясно, что до такого ужаса довести нормальных людей могла только совершенно дикая нехватка жилплощади, жизнь в нечеловеческой тесноте и невозможность получить жилье никаким другим нормальным путем. Но что-то же кому-то давали? Где-то же мы все жили? * * * В СССР жилая недвижимость строилась со скоростью 0.4 кв.м. на гражданина в год, по советской официальной статистике. Которая отнюдь не склонна была принижать достижения советской власти. Но в конце концов, многие, конечно, после долгих мытарств и десятилетий стояния в очереди жилье получали. Особенно в период интенсивного строительства начиная с середины 50-х. Как правило, это были убогие малометражные квартиры отвратительного качества, как правило на окраинах, и после получения счастливые новоселы (действительно счастливые после многих лет коммунального ада или жизни в страшной тесноте с родителями) еще должны были доводить это жилье до пригодного к жизни состояния. Формально, раз квартиры были государственные, то и ремонтировать их должно было государство, но практически добиться нормального ремонта было нереально. Поэтому и всякий ремонт люди делали за свой счет и своими силами, у кого они были. Кому в СССР жилось хорошо? Квартиру нормальной площади, в нормальном состоянии, отдельную и в хорошем районе — такое жилье в СССР давали только ОЧЕНЬ избранным. Буквально единицам: номенклатурным партайгеноссе, крупным ученым (особенно в военных отраслях), народным артистам (и то не всем) и, пожалуй, все. Такая квартира показана, например, в фильме «Москва слезам не верит» — это квартира профессора Тихомирова, из-за которой его племянница Катерина и попала в историю с Родионом-Рудольфом. Он положил глаз на девушку только из-за этой роскошной квартиры в высотном доме с консьержкой, мраморными парадными и т. д. А когда оказалось, что никакой квартиры у нее нет — тут же сделал ноги. Более того, его маменька еще приходит к несчастной Кате и кричит на нее: «в нашей квартире вы не получите ни метра!» — то есть подозревает, что чистая и искренняя Катя завела роман с Рудольфом опять же ради жилплощади. Своя же квартира появилась у Кати только когда она стала директором комбината, то есть номенклатурным работником и членом партии (потому что директор комбината безусловно, без вариантов должен был быть партийным). Были еще способы быстро получить жилье, хотя и не такое роскошное, а скорее убогое: нужно было устроиться работать либо в строительное управление, которое выделяло своим работникам жилье быстрее, чем в общей очереди, либо дворником (дворникам давали каморку), либо отработать несколько лет мусорщиком (иначе на грязную работу с маленькой зарплатой вообще никто не пошел бы и город задохнулся бы от мусора). Тоже не для всех подходящие методы, поскольку надо было фактически за это жилье загубить свои планы на жизнь и любимую работу. Можно было поехать на Крайний Север, там жилье давали быстрее, но это тоже не каждый мог и по состоянию здоровья, и по семейным обстоятельствам. Были еще ведомственные квартиры: предприятие дает квартиру своему работнику на то время, пока он там работает. Уволишься — освобождай. Ясно, что это просто скромно завуалированное рабство, потому что человек вынужден был терпеть эту работу, как бы плохо ему там ни приходилось. Жилье тоже было паршивое. — Да, жилье было плоховатое, — отвечают обычно, — но зато бездомных не было совсем! А не было ли бездомных? В детстве у меня было потрясение: как-то раз в общественном туалете (советский общественный туалет — это нечто неописуемо смрадное) я увидела закуток, в котором была устроена постель и маленький столик. Там жила старушка, убиравшая этот туалет. Ее никто не замечал, все глаза отводили. И сколько таких было? Учитывала ли их советская статистика? Как-то раз в Ленинграде родители взяли меня в гости к своему другу, врачу. Дядя Борис открыл дверь и впустил нас в тесно забитый вещами закуток без окон. Родители принялись с ним разговаривать, а я никак не могла понять: чего ж это дядя держит нас в прихожей? Пока до меня не дошло: ЭТО ВСЕ его жилье, больше ничего нет. Это был не отброс общества, не пьяница, а врач. Он, кстати, так и умер в этом чулане, видимо, не заслужив ничего лучшего, а может быть там метраж был на полметра больше, чем требовалось для постановки на квартирный учет… То есть вот этот дядя Боря по советским меркам НЕ СЧИТАЛСЯ нуждающимся в жилье. И старушка в туалете тоже в данных статистики не фигурировала. Огромная категория молодых рабочих помногу лет жила в рабочих общежитиях и бараках. Они тоже формально не были бездомными. Если молодой семье совсем невмоготу было жить с родителями, или у родителей просто физически негде было поместиться, можно было снимать квартиру «у частников». Это было очень дорого, незаконно и ненадежно. Подобная история изложена в рассказе В. Солопанова «Квартирный вопрос». Вывод Красивая легенда про то, что всем-всем в СССР давали бесплатное жилье, разлетелась в прах. Жилье НЕ БЫЛО БЕСПЛАТНЫМ — за него всю свою жизнь платили наши родители СВОИМ ТРУДОМ на государство. И квартиры НЕ ДАВАЛИ, а некоторым предоставляли в пользование, причем отвратительного качества, из расчета не более 18 м на человека (а практически это было гораздо меньше, и количество комнат равнялось количеству членов семьи МИНУС ОДИН, то есть на двоих однокомнатную, на троих двухкомнатную и т. д.). И когда эту ситуацию сравнивают с тем, как дорого сейчас купить себе в собственность настоящее жилье современного качества и хорошей площади в приличном доме — это либо циничная подтасовка, либо искреннее непонимание ситуации. Поэтому не надо вот этой хитрованской подтасовки — сравнивать современное СОБСТВЕННОЕ просторное жилье — с казенными 6 квадратными метрами в коммуналке или с жуткими малометражками, в которых пихалось по 2 семьи, и которая к тому же им НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛА ни разу. Потому что такое жилье, которое «давали всем» в СССР, — попользоваться жалкой комнатушкой в коммуналке или крошечной квартиркой в пятиэтажке на задворках промзоны — сейчас может снять практически любой работающий человек. Такое жилье, какое «давали» очереднику после долгих лет ожидания. Снять, а то и купить — такие трущобные комнатки и квартиры никак не стоят миллионы. Никак. А то, что хорошие качественные и просторные квартиры в полную собственность сейчас не дают всем БЕСПЛАТНО — так это, граждане, нормально. И нигде в мире не дают, не давали и не будут давать, пока рай не наступит. Поэтому все вот эти искренние и не очень стоны насчет «всем-все-давали-даром, а теперь не дают, негодяи» — очередной миф постсоветского сознания, внедряемая в мозг малоинформированных людей сказка об утраченном иждивенческом рае, не более того. Ложная память тех, кто считает, что жить лучше — это значит жить всем одинаково, ничего не добиваясь, сидеть и ждать, КОГДА ж чего-нибудь наконец ДАДУТ. https://shkolazhizni.ru/world/articles/26761/ Последний раз редактировалось Chugunka; 09.11.2020 в 05:45. |

|

#825

|

||||

|

||||

|

|

|

#826

|

||||

|

||||

Статистика по "уровню самоубийств" была чуть ли не самой охраняемой тайной в позднем СССР: |

|

#827

|

||||

|

||||

|

https://harmfulgrumpy.livejournal.com/1521147.html

Пишет harmful_grumpy (harmfulgrumpy) 2018-06-04 16:20:00 Пособие по спорам со сталинистами - 9 https://gosh100.livejournal.com/56273.htmlЭта книга на самом деле вовсе не о Сталине, хотя большая часть текста вроде как о нем. Как недоморенные Сталиным крестьяне покупали самолеты в Великую Отечественную Как я понимаю, вся эта тема началась со знаменитого колхозника Ферапонта Головатого, который является моим земляком, поэтому его реальную историю я знаю очень хорошо. Итак, этот самый Ферапонт был не просто колхозником, а пчеловодом. Т.е. в основное рабочее время он за бесплатно горбатился в "коллективном хозяйстве", получая "полновесные трудодни", а в своё личное время разводил пчёл. Советская власть по началу пыталась и пчеловодство коллективизировать, но в отсутствие хозяйской руки пчелки быстро дохли, поэтому для пчеловодов было решено сделать исключение - иначе страна осталась бы вовсе без мёда. Короче говоря, пока в колхозах бывшие крестьяне вкалывали за 100 рублей в месяц, пчеловоды-частники за сопоставимый по сложности труд получали в год 20-30 тыс. рублей (это к вопросу о том, что дала Советская власть и что взяла). Ну так вот, Головатый был пчеловодом и сумел скопить к началу войны несколько сот тысяч рублей - заметим себе, вполне честным трудом. Конечно, чекисты имели на таких вот "головатых" большой зуб, но формально они не являлись кулаками, поэтому под раскулачивание не попадали. Однако с началом войны Головатого стали таскать в НКВД и в конце концов принудили "пожертвовать" большую часть денег. Вторая опция заключалась в принудительном отъеме всего и поездке вместе с семьей на спецпоселение в цветущие солончаковые казахские степи. Головатый выбрал "вариант №1". В итоге конфискованные у него средства оприходовали как "дар на строительство самолета для фронта". Эта практика настолько понравилась советско-партийному активу, что саратовский опыт быстро распространился по всей стране. P.S. Конечно, многие люди жертвовали ресурсы вполне искренне, но не будем забывать, что на селе Советскую власть не сильно любили, особенно у нас в Поволжье, где только в голодный 1933 год умерло больше миллиона человек. http://www.bolshoyvopros.ru/question...-stroilis.html Оригинал взят у gosh100 в Про советских колхозников-миллионеров и вклад ленд-лиза в Победу. Мифология любителей мертвого совка включает в себя две интересные составляющие, берущие начало еще в сталинской пропаганде: 1) колхозники в СССР могли быть столь зажиточны, что покупали на свои личные деньги истребители для героической Красной Армии. 2) материальная помощь США (ленд-лиз) составляла незначительную долю от производства СССР, всего лишь около 4% и никакого решающего вклада в Победу внести не могла. Насколько я знаю, никто и никогда еще пока не рассматривал эти два "аргумента" одновременно, во взаимосвязи, поскольку таковая с первого взгляда не видна, однако она есть и выявление ее рушит оба этих мифа. Дьявол тут как обычно кроется в деталях. Точнее, в цифрах. Итак, что мы знаем о первой составляющей? Действительно, был такой колхозник, пасечник Ферапонт Головатый, который купил на свои личные сбережения истребитель Як-1 ( а потом и Як-3) и те действительно летали и воевали.  И это вовсе не единичный случай, люди скидывались и на танки, и даже на бронепоезда. Государство активно поддерживало и поощряло такой альтруизм, который быстро превратился в добровольно-принудительную закупку военной техники трудящимися. Но откуда такие вроде бы огромные деньги у колхозников? Оказывается, пасечник Головатый собрал за год и продал бочку меда (2 ц) - и ее стоимость в СССР равнялась стоимости новенького истребителя. Килограмм меда стоил тогда 500-900 руб, а истребитель - 100 тысяч рублей. То есть 200 кг меда стоили примерно так же как боевой самолет. Довольно странное, конечно, было государственное ценообразование при Сталине, но как говорится - вас за язык никто не тянул, товарищи совки. В конце концов, само государство посчитало возможным приравнять бочку меда - самолету. Хотя вот уже на этом этапе как-то зажиточность колхозника все-таки замыливается. Выходит, не было в СССР никаких колхозников-миллионщиков: на самом деле, просто самолеты ценились неимоверно дешево. Так же как и труд рабочих, их производивших - они за месяц соответственно зарабатывали 500-1000 рублей в лучшем случае. То есть рабочим на самом деле платили так, как если бы самолет стоил не более 100 тыс. Выживали трудящиеся только благодаря выдаче некоего минимального продуктового набора по карточкам. Но еще интереснее другое. Пусть килограмм сахара стоил тогда же 100-200 руб, раза в четыре дешевле меда. Еще известно, что США абсолютно безвозмедно, то есть даром, поставили за годы войны в СССР 650 000 тонн сахара. Тем самым, если мы применим метод Ферапонта Головатого, американцы подарили СССР, внимание, порядка миллиона истребителей. Это при том что сам СССР за всю войну их произвел порядка 50 тысяч, в двадцать раз меньше! Я прямо слышу возмущенные вопли совков - так считать нельзя! цены на военную технику в СССР были сугубо условные! Правда? Ну тогда и советские колхозные богачи были еще более условные. Мифические. Это во-первых. А во-вторых, получается тогда и зарплаты рабочих были условные. То есть фактически советские люди были рабами, вкалывавшими лишь за еду. Без права покинуть завод - это было уголовно наказуемо. Как и подавляющее большинство колхозников. Отсюда и дешевизна советских самолетов. И качество их было такое же, условное - существенная доля их была потеряна не в бою, а в массовых авариях. Ломались шасси, заклинивали моторы, текли трубки и отваливались куски с крыльев. А что вы хотели от голодных рабов? И война тут не причем, кстати, это все началось еще до войны - "На гробах летаем!" (с)Рычагов. Это неотъемлемое свойство сталинской индустрии - рабский, подневольный труд и ужасающее качество изделий. Кто застал советское производство, знает что это все в варианте лайт сохранялось вплоть до самого развала. Ладно, это я отвлекся. А еще США подарили СССР сотни тысяч тонн тушенки, яичного порошка, пищевых жиров и разных концентратов. Которые тоже можно пересчитать в миллионы танков и пушек по советским ценам. Но мы так не считаем, мы тут рыбу заворачивали, да товарищи совки? Совки очень любят педалировать тот факт, что доля поставок американского вооружения (танков, самолетов, пушек) была в районе нескольких процентов от советского производства и игнорировать тот факт, что американское продовольствие составляло по некоторым позициям половину (как с сахаром), а когда и в разы больше советского производства (как в случае с тушенкой). В то время как стоимость этого продовольствия в умирающем от голода СССР была поистине огромной, несопоставимо большей, чем все все танки/самолеты/пушки вместе взятые, произведенные советским ВПК, если считать по советским ценам. Если такой подход не устраивает, ее можно измерить и в жизнях солдат - американские поставки позволили обеспечить 10 млн. солдат высококалорийной пищей (4000 ккал в сутки на бойца) в течение 4 лет. Ведь стоит посчитать эти жизни и их вклад в Победу, нет? Это что, тоже 4%? В итоге вся эта ситуация выглядит так, как если бы некий человек сильно помог своему соседу во время пожара и после, разными вещами и продуктами, но тот погорелец со временем оправился, и будучи неблагодарной тупой свиньей, нагло бы верещал, что помощь была мизерной, что он и сам бы справился, что ему помогли лишь ведром воды для тушения пожара, а воды-де у него и своей хватало, и что это лишь 4% от той воды, что он вылил (забывая о том что в начале пожара были моменты, когда у него каждая кружка была на счету!), и при этом вообще не замечать, что его буквально спасли от голодной смерти мешком муки, сахара и мясными консервами. Впрочем, это их обычное поведение: современные совки и их гуру, проклинающие российский капитализм за то, что он якобы ничего не создал, не построил, а лишь прожирает остатки советского задела, стенающие над идиотскими фотовыставками советских развалин типа "20 лет без СССР" - "ах, какую страну потеряли" - и при этом сидящие за компьютером, который купили в российском капиталистическом магазине, пользуясь услугами капиталистического инет-провайдера, и российского владельца сайта, каковые все вместе смогли все эти магазины, сети, сайты и сервера поднять, взяв кредиты в банках или выпустив акции на бирже и воспользовавшись услугами оптовых/логистических/сервисных компаний, построили таки все эти возможности для совковой свиньи, которая буквально как в басне Крылова "Свинья под дубом" не в состоянии поднять свое тупое рыло от клавиатуры и осознать благодаря кому и чему она надалбывает всю эту свою коммунистическую хрень в бложиках. pig-on-computer-hi Пособие по спорам со сталинистами - 9 https://gosh100.livejournal.com/56273.htmlЭта книга на самом деле вовсе не о Сталине, хотя большая часть текста вроде как о нем. Тем не менее сам по себе он мне не интересен, Сталин давно умер и плевать на него. Конечно же сталинистам эту книгу лучше даже в руки не брать. Иначе жуткая попоболь гарантированна. Так что имейте ввиду, я предупредил. Другие части: Восьмая (про индустриализацию) Седьмая (про стратегические бредни Сталина) Шестая (разные перлы Сталина из военной области) Пятая (Сталин - гений артиллерии) Четвертая (перлы из совещания) Третья (про особенности восприятия сталинистов) Вторая (про перлы сталинистов) Первая (как все началось) Последний раз редактировалось Chugunka; 10.11.2020 в 05:28. |

|

#828

|

||||

|

||||

|

http://www.alexanderyakovlev.org/fon...es-doc/1015976

БОЛЬШАЯ ЦЕНЗУРА Раздел третий. «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (1930 — сентябрь 1939) [Документы №№ 131–369] Документ № 367 14.04.1939 Секретно Служебный выпуск. 14 апреля 1939, № 84/с СТАТЬЯ РОЙ ГОВАРД О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ В газете «Нью-Йорк уорлд телеграмм» от 29 марта помещена статья Рой Говарда, посвященная Советскому Союзу1. В этой статье, посланной из Парижа, Рой Говард пишет, что «если судить о Советском Союзе по Москве, которая является витриной страны, то он двигается по нисходящей кривой. За последние два года, по общему мнению, тысячи политических, военных и экономических руководителей были расстреляны, сосланы или ликвидированы тем или иным путем. В результате этого наблюдается дезорганизация в военной области и в промышленности, страх, скрытность и чуранье иностранцев в тех кругах, которые были задеты последней чисткой. Шпионы, осведомители и агенты-провокаторы наводняют Москву до такой степени, что в ней всякий человек является подозрительным. Иностранные посольства содержат специальные штаты электротехников из подданных своих стран. Единственная обязанность этих электротехников заключается в периодических осмотрах всех помещений с целью обнаружения диктографов, устанавливаемых агентами НКВД. Таких диктографов обнаруживают множество2. Недоверие, тайна и подозрение окутывают всю обстановку вечным липким туманом. Это, конечно, не ново, но с точки зрения сегодняшнего дня, положение, по-видимому, является наихудшим за последние десять лет. Выпуск самолетов, по данным иностранной военной разведки, продолжается в количественном отношении в больших масштабах, но качество их очень низкое. До сих пор советские авиационные конструкторы, как и следовало ожидать от народа, который недавно стал заниматься техникой, показали очень мало или даже совсем не показали творческого гения, который необходим для поддержания эффективных военных воздушных сил. Большинство советских самолетов, как заявляют, являются или копиями, или слегка измененными типами самолетов, которые в настоящее время вытеснены более современными типами европейских и американских истребителей и бомбардировщиков3. В тяжелой промышленности начался упадок после того, как были предприняты попытки обойтись без иностранных инженеров и руководителей. Производство товаров широкого потребления не достигает и жалкого уровня, если судить по очевидному недостатку таких важнейших предметов, как текстильные изделия, одежда и обувь. Полки в универсальных магазинах почти пусты так же, как несколько лет назад, когда были предприняты попытки различных широко распубликованных планов усиления производства. Однако наблюдается одно заметное отличие в результате вынужденного возвращения к системе оплаты по труду — необходимая уступка капиталистической практике. Несколько лет назад в СССР не было ни денег, чтобы купить товары, ни товаров, которые можно было бы купить. В настоящее же время у некоторых людей имеются деньги, которые еще имеют покупательную силу в стране. Но в магазинах нет не только предметов удобства и роскоши, но за редким исключением даже самых необходимых товаров. Некоторое количество товаров еще поступает в магазины, в которые имеет доступ политически влиятельная новая аристократия. То, что остается после них, если что нибудь только остается, предоставляется менее важным политическим работникам. Некоторый провал советской промышленности в выпуске достаточного количества необходимых товаров, сопровождающейся крахом рубля и прекращением импорта, объясняется неопытностью советских работников и отсутствием способностей к промышленному производству. Отчасти это связано еще и с тем, что огромные усилия сосредоточены на создании мощной Красной армии. Однако после 20 лет усилий диктатуры один важнейший факт до сих пор остается неизбежным, а именно, налицо неудача попытки коммунистического строя заменить чем-либо личную заинтересованность, которая все же является настойчиво необходимым условием обеспечения успеха в современном промышленном веке. Эти наблюдения и выводы основаны на самых достоверных и объективных данных, какие только доступны. Данные или высказывания, полученные в самом Советском Союзе, не заслуживают внимания. В стране очень трудно получить факты, на которых бы не отразилось влияние, или выслушать непредубежденное мнение. Советы считают, что советские массы недостаточность информации не беспокоит, а иностранцев это беспокоит. Как то, так и другое Советы устраивает. Вследствие этого даже сообщения о бесспорных фактах, касающиеся деловой жизни правительства СССР, также редки, как и полная искренность. Советский Союз является темным пятном на новой европейской карте. Ни одна газета и даже официальное советское агентство ТАСС не дают картины жизни в масштабе всей страны так, как к этому привыкли американские читатели. В СССР факты, касающиеся населения и не касающиеся политики или правительства, не считаются новостями в американском смысле. Поскольку каждый существует для государства, то действия отдельных лиц не считаются важными, если они не связаны или не задевают государство. Какое-либо событие, имеющее большой интерес для данной местности, освещается местной газетой. Но подробности этого события не сообщаются остальной печати, если только это не содействует славе Союза Советских Социалистических Республик. В результате аккредитованные дипломаты и иностранные корреспонденты выписывают десятки газет, выходящих в городах, разбросанных по всей стране. Из этих газет они выбирают такие единичные факты, какие имеются относительно того, что происходит вне Москвы. С точки зрения газетной информации Москва и Кремль представляют всю Россию. Если в результате этого картина, преподносимая внешнему миру, является неверной, как это часто и происходит, то в этом повинна прежде всего система. До тех пор, пока управляет так или иначе диктаторское правительство, невозможна адекватная информация о том, что происходит среди 175-миллионного населения крупнейшей на земле страны. Однако независимо от какого бы то ни было нерасположения к русским политическим теориям, все противники фашизма естественно считают, что при настоящем кризисе в Европе русская звезда должна бы быть восходящей. Если это так, то мрак неизвестности, в котором русская бюрократия сейчас нащупывает свою дорогу, в действительности помогает тому, чтобы скрыть этот факт. После свыше чем 20 лет коммунизма-большевизма, из русского опыта возникло нечто такое, что рассматривается только как сталинизм. В данное время ответом на то, что из себя представляет Россия, что она делает и что думает, является Сталин и то, что он делает и что думает. Даже в Германии Гитлер не имеет такой полной власти, как Сталин. Возможно, что со временем власть Гитлера будет равна власти Сталина в настоящее время. Но это еще под сомнением. Гитлер имеет дело с нацией, культура, образование и умственное развитие которой всегда было выше, независимо от того, кто управляет этой страной. Германия никогда не была склонна мириться с угнетением или тиранией. Сталин же властвует в стране, в которой массы на протяжении столетий не пользовались привилегиями и не образованы. Они, за редкими исключениями, проявляют животную тупость под бичем политических погонщиков. Итальянцы и немцы принесли свою личную и политическую свободу на алтарь тоталитаризма. Русские никогда не совершали такой глупости, потому что они никогда не пользовались ни личной, ни политической свободой при правительстве, которое было свергнуто. Через 20 с лишком лет после свержения царизма уровень жизни в России еще несравненно ниже, чем в Италии и в Германии. Но если материальное улучшение незначительно к данному времени, то имеется большое духовное перерождение, которое привело к тому, что миллионы людей подняли головы и у них появилась надежда. К несчастью для тысяч людей, они подняли свои головы так высоко, что стали мишенями. Ликвидации стали обычным явлением. Были ликвидированы аристократия, буржуазия и кулаки. За последние два года происходила отвратительная ликвидация ликвидаторов «старых большевиков» — первоначальной революционной группы, которая подняла Сталина до его настоящего высокого положения. Но наибольшей ликвидацией из всех является та, которая не так эффектна, но которая проводится настойчиво — это ликвидация самого коммунизма. Коммунизм, как его представляли себе Маркс и Энгельс, больше не существует в Советском Союзе. То, что развилось из складок Красного знамени коммунизма, является восточным военным деспотизмом, железной рукой и безжалостностью. Это — варварский образец государственного социализма, управляемого современной бюрократией. Из этой бюрократии выросла новая политическая иерархия, жадная до власти и хладнокровная в своих казнях, как все, развивающееся из восточного склада мышления. Ни красные знамена, ни марксистские лозунгии не являются достаточными, чтобы изменить существо жестокой русской натуры.4 Что же в действительности представляет собой СССР? Несмотря на громадную армию и огромные по своему количеству воздушные силы, СССР в настоящее время, по мнению иностранных военных наблюдателей, а также французских и английских государственных деятелей, представляет собой потерянную надежду, он сброшен со счетов, как фактор при любой ближайшей комбинации сил против фашизма».5 ТР. 6293.14 апреля (ТАСС). РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 207. Л. 36–41. Текст, отпечатанный на гектографе. Резолюция Сталина: «Изгнать представителя этой газеты из Москвы». Подчеркивания и резолюция Сталина — автографы. Отметки о номерной регистрации резолюции Сталина нет, как и о выполнении его приказа. |

|

#829

|

||||

|

||||

|

https://antisovetsky.livejournal.com/86532.html

Пишет Антисоветский Блог (antisovetsky) 2018-01-10 10:33:00  Фрагменты дневника Анатолия Черняева, заместителя заведующего отделом Международного отдела ЦК КПСС (зима 1980 г.) «Вернемся к Афганистану. Вся наша (отдельская) работа проходит «под знаком» этого события. Изводимся, выламываем мозги, хотя ясно, что поправить уже ничего нельзя. В историю социализма вписана еще одна точка отсчета. Картер лишил нас 17млн. тонн зерна (в Москве сразу же исчезла мука и макароны), запретил всякий прочий экспорт, закрыл всякие переговоры и визиты, потребовал отмены Олимпиады (сегодня НОК США согласился с мнением Картера. Что теперь скажет МОК?). Тэтчер проделала с нами то же самое. Португалия запретила нам ловлю рыбы в ее 200- мильной зоне, как и США - у себя, снизив нам квоту вылова с 450 000 тонн до 75 000 тонн. Это же проделали Канада и Австралия. Почти все страны Запада (за исключением Франции) сократили уровень и объем всяких обменов и визитов. Запрещены всякие планировавшиеся выставки и гастроли («Эрмитажа» в США, «Большого» - в Норвегии и проч.). Австралия закрыла заход нашим антарктическим судам в ее порты. Вчера нас осудила Исламская конференция (т.е. все мусульманские государства, кроме Сирии, Ливии, Алжира и самого Афганистана), проходившая в Исламабаде. Нас осудил Европарламент, социал- демократические партии, профсоюзные центры. Новая Зеландия выслала нашего посла Софинского, обвинив его в передаче денег ПСЕНЗ (наши друзья). А что делается в печати, на теле- и радио - трудно было даже вообразить, позорят и топчут нас самым беспардонным образом. (...) Между тем, экономическое положение, видимо, аховое. Мне тут поручили выступать на партсобрании с докладом по итогам ноябрьского Пленума. Кое-что внимательно почитать пришлось. Доклад я сделал «критический и суровый». Но не в этом дело. Подтверждений не пришлось долго ждать. В прошлый вторник на Секретариате ЦК обсуждался вопрос «О хищениях на транспорте». Я буквально содрогался от стыда и ужаса. Три месяца работала комиссия ЦК под председательством Капитонова. И вот, что она доложила на Секретариате: За два года число краж возросло в два раза; стоимость украденного - в 4 раза; 40 % воров - сами железнодорожники; 60 % воров - сами работники водного транспорта; 9-11 000 автомашин скапливается в Бресте, потому что их невозможно передать в таком «разобранном» виде иностранцам; 25 % тракторов и сельскохозяйственных машин приходят разукомплектованными; 30 % автомобилей «Жигули» вернули на ВАЗ, так как к потребителю они пришли наполовину разобранными; на 14 млрд. рублей грузов ежедневно находятся без охраны; охранники существуют, их 69 000, но это пенсионеры, инвалиды, работающие за 80*-90 рублей в месяц; воруют на много млрд. рублей в год; мяса крадут в 7 раз больше, чем два года назад, рыбы в 5 раз больше. Заместитель министра внутренних дел доложил, что в 1970 году поймали 4 000 воров на железной дороге, в 1979 - 11 000. Это только тех, кого поймали. А кого не поймали - сколько их? (...) Афганистан, как язва разъедает общественное сознание и международную жизнь. Ползут слухи, что в Ташкенте госпитали забиты нашими ранеными ребятами, что каждый день прибывают самолеты с упакованными гробами, что в разных наших ведомствах, посылающих туда специалистов, то и дело портреты в траурных рамках. Т.е. народ реально почувствовал на себе следы политики. За что? Для чего? Поразительно - все более или менее разумные и порядочные люди видят, что сделана невероятная глупость. Со всех точек зрения. А между тем, льется предвыборный елей и пошлейшее прославление главного маразматика. В каждой речи славословия в адрес верного ленинца и проч., и проч. занимают большой кусок, а по теле-радио только одно и цитируется. Каждый день он кого-нибудь приветствует или поздравляет с успехами, или с началом работ (хотя сам, наверно, своих приветствий даже не читает в газетах. Но еженедельно Секретариат утверждает их пачками). В народе поносят эту никому не понятную интернационалистическую акцию на фоне, фигурально выражаясь, того, что «жрать нечего». Даже из таких городов, как Горький: «десантники» на экскурсионных автобусах продолжают осаждать Москву. В субботу к продовольственным магазинам не подступиться. Тащат огромными сумками все, что попало - от масла до апельсинов. И грех даже плохо подумать об этом. Чем они хуже нас, эти люди из Торжка или Калуги. Скорее даже лучше, так как они, наверно, все-таки что-то создают, а не бумагу переводят. Обкомам запрещено «допустить» убой скота. Но мяса от этого не прибавится: будут сдавать полудохлый истощенный скот. Нормы доведены до смешного: на 1981 год Ростову-на-Дону планируется мяса на душу населения. 2 кг. в год. Положение хуже, чем во время войны, так как тогда приходилось снабжать только города, а теперь - и деревню. Отовсюду идут требования и просьбы ввести карточки, но этого невозможно сделать не только по соображениям политическим, но и потому, что на это не хватит продуктов: ведь придется давать ограниченно, но всем, а не выборочно - Москве. (...) Афганистан. С каждым днем мы вбухиваем в это «дело» огромные суммы и материальные средства. Всем их снабжаем и всем обеспечиваем. Приезжал их министр иностранных дел. Прямо заявил, что казна пуста и госбюджета хватит лишь на содержание двух министерств. Остальное - давайте. И даем: трактора, машины, хлеб, радиостанции, бумагу, деньги, не говоря уже о содержании своих войск там и, кажется, афганских тоже. Признаков укрепления режима практически никаких нет. Беспросветно в смысле создания хотя бы мало-мальски жизнеспособной политической структуры. Уйдут наши войска - и Кармаля через пару дней не будет. В общем, влипли фундаментально. С кем ни поговоришь - даже не возмущаются, а удивляются: мол, сколько все это может продолжаться? Т.е. весь этот брежневский режим. Опять пошли злые политические анекдоты». Vano Bugrov https://www.facebook.com/vano.bugrov...53?pnref=story |

|

#830

|

||||

|

||||

|

https://sha-julin.livejournal.com/118258.html

January 22nd, 18:01 Наши власти похвастались успехами в борьбе с пьянством https://lenta.ru/news/2018/01/16/kuril/  За последние пять лет россияне стали на 80 процентов меньше употреблять спиртное. Об этом на Гайдаровском форуме в Санкт-Петербурге сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, передает kp.ru... В августе 2017-го опрос ВЦИОМ показал, что за последний год 44 процента россиян стали меньше употреблять алкоголь; 39 процентов респондентов и вовсе стали трезвенниками. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, получивший известность на посту главы Роспортребнадзора, заявил, что позитивная динамика связана с появлением в стране поколения, понимающего цену своего здоровья, а также с демонстрацией здорового образа жизни руководством страны. «Мы с вами являемся свидетелями всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллиона лет эволюции», — отметил депутат. В 2016-м, на четвертый год после запрета рекламы в СМИ, объем выпитого алкоголя на душу населения сократился с 12,4 до 10,3 литра в год, отметили в Минздраве. Однако этот показатель еще превышает норму Всемирной организации здравоохранения на четверть. Оставим на совести и клочках разума зампреда по образованию и науке Онищенко бред про 3,5 млн. лет эволюции популяции российского народонаселения с попутным отрезвлением. Не будем обращать внимание на глупость цифр и формулировок. Просто посмотрим сами успехи, которыми похвасталась власть. 10,3 литру условного алкоголя в год на одного человека. А сколько это в сравнении? В 50-м при страшном Сталине, "уничтожавшем русский народ" - 1,7 литра. При "кукурузнике" Хрущёве в 60-м - 3,2 литра. В самый "пьяный год" Советской власти, 80-й - 10,8 литра. Самый "пьяный"!!! И вот СССР развалили народ "освободили". И уже снижая в 5(!) раз уровень потребления алкоголя, благодаря поколению, понимающего цену своего здоровья, а также с демонстрации здорового образа жизни руководством страны, мы наконец спустились до самого высокого, самого "пьяного уровня" в СССР? Ну офигеть! Хотя агитка к выборам получилась удачная. Но граждане, просто помните, что в 2013 году, при президенте... кто там был? Ах, да - Путин! В 2013 году душевое потребление алкоголя в РФ было в 5(!) раз больше, чем в самый "пьяный" год в СССР. И в 25 (!) раз больше, что при Сталине. Да и сейчас мы пьём всё ещё в 5 раз больше, чем пол века назад. |

|

| Метки |

| ссср |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|