|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.ej.ru/?a=note&id=11812

25 МАЯ 2012 г.  РИА Новости Работа царем есть работа с кадрами. Работа русским царем есть работа с кадрами в условиях неизбывного кадрового голода. Низкая образованность масс, почти непроницаемые сословные переборки, ограниченность социальных лифтов и, наконец, огромная царская семья, хватавшая из-под рук любое теплое место, предопределяли управленческий застой в России. Так мог ли Николай отказаться от надежного, преуспевающего премьера только потому, что разошелся с ним во взглядах на Распутина? И, главное, захотел ли бы? Такими кадрами цари не разбрасывались. После смерти Петра Столыпина было много толков, будто отставка его и так была неизбежной. В главную же причину выдвигалось разногласие по поводу «старца» Распутина. В обществе гуляла, вызывая усмешки, фраза, сказанная Николаем. Её достоверность впоследствии подтвердила в своих «Воспоминаниях» Мария Бок, дочь премьера. В ответ на жесткое требование премьера, пусть и облаченное в нижайшую просьбу, немедленно удалить «старца» от двора, Николай сказал: «Я с вами согласен, Пётр Аркадьевич, но пусть будет лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы». Разговор состоялся один-на-один, однако реплика царя всё же прошмыгнула в свет. С чьего голоса? И хорошо ли оно, выставлять чуть разоткровенничавшегося монарха жалким подкаблучником? При всех своих немалых достоинствах Столыпин был человеком бешеного честолюбия. В себе он видел только победителя. На каждую неудачу ему нужна была внешняя причина, и нередко ею назывался или подразумевался царь. Но царь терпел. Самообладание Николая было легендарным. Никто и никогда не видел его ни в ярости, ни в слезах. Ни с кем он не выяснял отношений. Упоминая истерику императрицы, он вовсе не давил на жалость. Мог бы одним жестом навсегда запретить премьеру касаться «старца». Но нет, не запретил, и Распутин был тут же отправлен Столыпиным в бессрочную сибирскую ссылку. Только не надо думать, будто безукоризненно воспитанный Николай постеснялся настоять на своем. Почитайте его переписку с премьером, и вы убедитесь, что царь без труда находил слова, чтобы вежливо, но жестко пресечь всё, для него не приемлемое. Так что не в Распутине было дело. Император был разочарован итогами работы Столыпина во главе правительства — вот в чем состояло истинное и, вероятно, единственное обоснование отставки, которой Петр Аркадьевич избежал исключительно по причине своей гибели. Однако бранить своего первого министра он бы ни в коем случае не стал, даже если бы тот был жив-здоров. Ну, а уж после рокового спектакля в Киеве — тем паче. По той же причине многие современники, никак не видевшие в покойном спасителя Отечества, поначалу тактично обходили оценку его бурного пятилетия. А потом пошло — войны, революции, чистки. Негодяи и невежды корежили историю России по прихотям и по заказам. Сначала от замечательного государственного деятеля оставили одни только «столыпинские галстуки». Затем власть переменилась, и косяком пошли пошлые вздохи: ах, что мы потеряли! Что за чудо была бы Россия, если бы Петру Аркадьевичу и впрямь обеспечили просимые им 20 лет мира и покоя! Это вообще одна из самых забавных черт отечественной историографии: всё списывать на вождя, что некстати помер. Так было с Петром Великом, с Екатериною Великой же, с Александром Освободителем, с Андроповым Психушником. Но особенно, конечно, с Лениным — до того великим, что за одно лишь мысленное покушение на его величие попересажали миллионы. После доклада Хрущева ХХ съезду на тему: «Оказался наш отец не отцом, а сукою» у народа-победителя случился одномоментный заворот мозгов. Уж если и Сталин плох, то как жить, кому верить? С той поры и на десятилетия вперед покатился по градам и весям вселенский научно-практический молебен по Ильичу. Статьи, диссертации, монографии, фильмы, симпозиумы. Лучшие актеры, лучшая бумага, деньги без счета. Давление на психику запредельное. Туда, мол, шли закономерно, а сюда свернули случайно. Фанни Каплан, бандитка слепая, попутала. Вот кабы свершилось всё, да по Ильичу! Кабы успел вождь воплотить задуманное. Кабы реорганизовал Рабкрин, придал законодательные функции Госплану, наладил нэп всерьез и надолго, а, главное, передвинул куда-нибудь Сталина из генсеков, чтобы власть не такая необъятная, — вот тогда бы вы не узнали Россию! Егор Яковлев, автор самого популярного телевизионного сериала про Ильича, рассказывал мне, как жестко выговаривал ему Лапин, всевластный начальник всего советского телевидения времен «застоя», за попытку внести в сценарный образ вождя некую милую слабинку, живую капельку простой человечности. Лапин был категоричен: никаких капелек! Они не лишние — они вредные. Не важно, что там у Ленина на самом деле было и чего не было. Нет ни малейшей нужды в очеловечивании вождя. Напротив, задача всей пропаганды в том, чтобы последовательно провести Ленина дорогою Иисуса Христа — из людей в боги. Чтобы любое сомнение стало ересью. Чтобы народ спокойно бил лбом, не отвлекаясь на детали. Процесс покрытия мерзости патиной святости называется «сакрализация». Сакральными считались Октябрь 17-го, Конармия, коллективизация, разгром троцкистско-бухаринского блока. Это сорвалось в небыль, в анекдоты. Ленинский нарком продовольствия Цурюпа, ясно дело, не падал в голодный обморок — разве что задристал от пережора. Комиссары в пыльных шлемах были те ещё хваты. Окажись они нынче в Думе на Моховой, ничуть не испортили бы борозды нашей правящей ПЖиВ. Материки государственной лжи поплыли, но иные острова шулерской сакральности еще держатся. Злодейская индустриализация, ввергнувшая в нищету три поколения, всё ещё идет по графе исторических достижений. Атомная бомба нас якобы спасла от американской оккупации. Полётом в космос мы доказали своё мировое научное лидерство. И, конечно, самое главное — война. Великая Война! Победоносный Триумф Свободы, которого нельзя касаться грязными лапами, скажем, Юлии Латыниной или Владимира Резуна (Виктор Суворов). Но можно и должно — чистенькими пальчиками моложавого, напористого, ничуть не стеснительного профессора Владимира Мединского. РИА Новости И в научных своих изысканиях, и в популярных дискуссиях Мединский последовательно использует метод ручной подгонки истории под требуемый результат. Судя по обращению с фактами, его не слишком тревожит, что там на самом было. Он знает, какой истории надлежит быть, и потому шагает по ней напролом. Такой подход сомнителен даже в пропаганде, но вполне отвратителен в науке. Вольность обращения с фактами Владимир Мединский с чарующей откровенностью объясняет «сакральностью» темы. Когда, мол, речь о священном, бесхитростная наука должна делать шаг назад. Темны воды подземных кремлевских рек, и трудно сказать постороннему, какое из течений вынесло Мединского в министры культуры. Однако совершенно очевидно, что его потребительский подход к истории сыграл тут немалую роль. Если профессор так лихо и безоглядно сакралил на Войну, на Катынь, на оккупацию Балтии, то вряд ли постесняется осакралить все, на что укажут. Правящая команда и, прежде всего, сам В. Путин отчаянно нуждаются в новых вливаниях легитимности. Они гребут под себя всё: шапку Мономаха, скафандр Юрия Гагарина, лошадь маршала Жукова. И, понятно, тут пришлось бы очень кстати пристроиться в наследники жесткого, талантливого силовика Столыпина, достигшего замечательных экономических успехов, но никогда не оглядывавшегося на всхлипы и стенания бандерлогов «серебряного века». «Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, — говорил Петр Столыпин, выступая перед Думой в 1907 году, — когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества». Вот-вот. Очень своевременно. Нынче, как и сто лет тому назад, государственная необходимость стоит выше права писателей гулять с белой ленточкой по Чистопрудному бульвару. Партхозактив танкового «Уралвагонзавода» и лично В. Путин уже сделали выбор между целостностью теорий и целостностью отечества. Правда, не совсем понятно, как и откуда вдруг вылез роковой момент в жизни государства. Грузия разбита, Эстония трепещет, с Америкой мы коллеги. Путин уже 12 лет у власти, и даже Медведев ему не указ. Впрочем, на то и Мединский, чтобы при любых условиях обеспечить надлежащую сакральность. Новый министр ловок, но и дело его ждет не простое. И, главное, с неясным исходом. Заминка, которая образовалась с памятником Столыпину, может перекинуться и на самого Петра Аркадьевича. 13 июля минувшего года Путин заложил камень в основание памятника Столыпину у въезда в здание российского Совмина. Он сказал, что отдает свою месячную зарплату (премьерскую, около 200 тыс. рублей), и призвал всех последовать его примеру. Предполагалось, что к юбилею (2 апреля) состоятся торжества, памятник будет открыт, пройдут научно-практические конференции — и все это, как нынче говорят, с полным медийным сопровождением. Но не срослось. Памятник не готов, торжества отнесены на потом. Называют две причины. Первая: будто министры скаредны, прижимисты, никто, кроме Грефа (зарплата главы Сбербанка впятеро выше премьерской), денег не дал. Вторая: историки и архитекторы восстали против сооружения памятника рядом с Совмином. Первая причина сомнительна. Присвистнул бы Путин где-нибудь на подходе к туалету, вне всякой публичности — снесли бы, сколько велено, и ещё в очереди бы постояли. А вот вторая — вполне резонна. Как бы Путин ни играл желваками, он все же историк-любитель и с истинными знатоками ему не совладать. Всего нагляднее это проявилось в делах так называемой комиссии по пресечению попыток злостного шельмования истории Отечества, или как её там. Неуклюжесть названия добросовестно отражала убогость замысла. Состоял он в том, чтобы объявлять любой источник, от журчащего ручья до смердящей лужи, священным колодцем. Плюнул — покайся, не то пожалеешь. Ничего из пресечения не вышло, да и выйти не могло. Комиссия заглохла. Сегодня в стране по разным направлениям работают сотни высокопрофессиональных историков. Если не считать новейшей истории (что вполне объяснимо) и Второй мировой войны (что крайне прискорбно), то перед ними распахнуты все архивы. Столыпинский период прекрасно документирован. Идет плодотворный историографический процесс. В оборот вводятся новые факты, новые модели их взаимоувязки, новые суждения под новыми углами зрения. Богатая история России сейчас напоминает живописный берег, выплывающий из тумана. Эта чарующая картина влечет и манит множество отечественных и зарубежных исследователей. Россию интересно исследовать, о России интересно писать. Отечественная история — баловень читающей публики. В стране бум исторической литературы. И на этом фоне как же жалко выглядят усилия власти навязать единообразное, силком втиснутое в сиюминутные нужды толкование истории и исторических деятелей! Из-за ступенчатой подневольной организации народного образования иные догмы еще удается втиснуть в школьные учебники, но даже умные девятиклассники над ними потешаются. Сталин сумел изуродовать историю под себя. Для этого ему потребовались два решающих элемента. Первый: теоретик истории профессор М. Покровский. Это он оставил от Столыпина только «галстуки». Второй: практик истории Л. Берия. Это он слал в лагеря школьных учителей «за дискредитацию отечественного государственного деятеля Ивана Грозного». Если практик без теории еще годится туда-сюда, то теории Покровского без практики Берии просто мертвы. У Путина Берии нет. Он еще не раз об этом пожалеет. Но пока что надо выходить из затруднений имеющимися средствами. Чуровская вуаль не прикрыла срам голого короля. Надобно срочно сшить мундир исторической легитимности. Из мифов, из слухов, из сплетен — не важно. Лишь бы поскорее и поближе к «дайте мне двадцать лет». Клин вышибают клином. Подобное лечат подобным. Имитацией латают имитацию. На широкий телевизионный экран вызывается лучший имитатор гениальности — Никита Михалков. Вот теперь комплект полон: Столыпин, Путин, Михалков. В завершающей части этих заметок мы посмотрим, все ли ладно в этой компании. Фотографии РИА Новости |

|

#2

|

|||

|

|||

|

http://www.imrussia.org/index.php?op...g=ru&showall=1

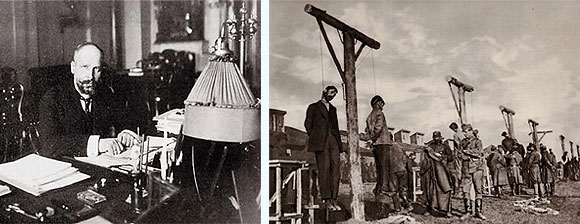

7 июня 2012 13:23 К 150-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти Петра Аркадьевича Столыпина российские власти приурочили открытие ему памятника в Москве. Анализируя деятельность любимого исторического героя российского президента, Александр Янов рассказывает историческую правду о столыпинских реформах и «белом терроре»  Слева направо: Владимир Путин у камня на месте будущего памятника Петру Столыпину; официальный портрет Петра Столыпина Нет сомнения, что, в отличие от недавних годовщин Александра Герцена и Михаила Сперанского, двойной юбилей Петра Аркадьевича Столыпина (150 лет со дня рождения и столетие со дня смерти) будет отпразднован с фанфарами. К 11 сентября возведут и запланированный памятник на Краснохолмской набережной, первый камень в основание которого заложил еще весною сам новый/старый президент Путин. Столыпин — его герой. И шумиха в СМИ поднимется знатная. Покуда она не началась, попробую добавить несколько штрихов к портрету путинского героя — тех, что в шуме официального празднества упомянуты не будут. Не в последнюю очередь задуманы эти празднества, как ответ на недавние волнения либеральных «новых декабристов» (они же «бандерлоги»). Столыпин, однако, никогда не оскорблял либеральных соотечественников, хотя ему тоже приходилось им отвечать, и не раз. Но отвечал он им с большим достоинством: «Вам нужны великие потрясения, а нам — великая Россия». И хотя разница в выражениях бьет в глаза, Путин, я думаю, именно это и бросил бы в лицо протестующим — будь он воспитан не в ленинградской подворотне, а в императорском кадетском корпусе. Интересно, что в Советском энциклопедическом словаре, которым пользовались в Высшей школе КГБ, где Путин продолжал свое образование, Столыпину дана менее героическая характеристика. Про великую Россию там нет ничего, зато есть вот что: «Определял правительственный курс в годы реакции 1907-1911. Организатор контреволюционного третьеиюньского переворота 1907». Даже отбросив советскую дребедень («контрреволюционность» и пр.), не уйти от факта: антиконституционный государственный переворот (фактически путч) 1907 года действительно организовал Столыпин. И «столыпинские галстуки» действительно вошли в народный фольклор. Тут образ путинского героя начинает вдруг странно двоиться, и на белых перчатках безупречного воителя за Великую Россию вдруг проступают пятна крови, чему отчасти способствовал знаменитый рассказ Леонида Андреева о семи подозреваемых в терроризме, приговоренных к смерти и повешенных военно-полевой офицерской «тройкой» по столыпинскому указу, по странной случайности так никогда и не представленному для утверждения Государственной Думе. Таких повешенных было не семь человек, а шесть тысяч. Если верить Толстому, столыпинское «развращение всех сословий русского народа» и бессудные казни, совершавшися «под видом чего-то нужного и хорошего», были подготовкой русских умов и душ к чекистскому террору, наступившему в «развращенной» стране всего лишь десятилетие спустя Я понимаю, что после массовых чекистских экзекуций тех же офицеров во времена гражданской войны эти цифры покажутся, пожалуй, сущей мелочью. Но ведь «столыпинские галстуки» практиковались ДО чекистских художеств. И, можно сказать, приучали народ к бессудным массовым экзекуциям. Именно так во всяком случае понимал их Лев Николаевич Толстой, когда писал в своем антистолыпинском манифесте «Не могу молчать!», что «все эти насилия и убийства, кроме того прямого зла, которые они приносят жертвам насилия и их семьям, причиняют еще большее, величайшее зло, разнося быстро распостраняющееся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа. Распостраняется же это развращение особенно быстро среди простого рабочего люда потому, что все эти преступления, превышающие в сотни раз все, что делалось ворами и разбойниками и всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного и хорошего, необходимого». Если верить Толстому, столыпинское «развращение всех сословий русского народа», его бессудные казни, совершавшися «под видом чего-то нужного и хорошего», были — хоть старый провидец и не мог этого знать — своего рода подготовкой русских умов и душ к чекистскому террору, наступившему в «развращенной» стране всего лишь десятилетие спустя. Отступление в современность Могу себе представить, какое негодование вызовет эта неприкрашенная, демифологизированная история Столыпина (со всеми, как говорят американские историки, его «бородавками» — «warts and all») у только что назначенного министра культуры Владимира Мединского. Его-то ведь и назначили как признанного борца с «мифами» о прошлом России, способного избавить это прошлое от таких кровавых «бородавок». На этой своей борьбе (не путать с Mein Kampf) Мединский, по его собственным словам, миллионы заработал. А тут скандал: кровавые «бородавки» у путинского героя! Да еще в преддверии памятника! Кому же, как не министру по борьбе с «мифами», придется за них отдуваться? Однако фирменный трюк Мединского — «все это миф» — тут не пройдет: слишком много свидетельств осталось, сотни газетных статей. Столыпин, как мог, пытался погасить скандал: 206 газет были его указом закрыты, редакторы отданы под суд. Но Толстого «закрыть» он не мог, и толстовский вопль ужаса услышал весь мир. Есть, правда, у Мединского еще один стандартный ход. Да, революция умирала в 1906 году своей смертью, но ее террористическое «охвостье» оставалось и нужно было его ликвидировать. Вот и вешали, куда денешься? Для нужного ведь, для хорошего дела вешали, — чем не аргумент? Только Толстой уже на него ответил. Не было в России шести тысяч террористов. Подозреваемых в терроризме вешали всех без разбора. По доносам, без суда и следствия. Конечно, были среди повешенных и террористы, но кто знает, сколько попало под раздачу совершенно невинных душ? И на чьих руках кровь этих невинных?  Слева направо: Петр Столыпин в своем кабинете в Зимнем Дворце, 1908 год; виселицы — "столыпинские галстуки" Видит бог, один лишь хорошо знакомый нам по чекистскому террору аргумент остается у Мединского — лес рубят, щепки летят. Столыпин в итоге своего добился: с «охвостьем» было покончено, а победителей не судят — в иезуитскоей морали «цель оправдывает средства». Поставить памятник в центре Москвы с камнем, заложенным в его основание наследником тех же чекистов, есть жест признания, что правительство, этот памятник задумавшее и одобрившее, исповедует эту самую мораль. Царский фальсификатор: Столыпин в роли Чурова История столыпинских «бородавок» на этом, однако, не заканчивается. С этого она только начинается. По части фальсификации выборов в Государственную Думу Столыпин не имеет себе равных в истории России, куда там Чурову с его кустарными «каруселями»? Подумайте, каких вершин нужно было в этом фальсификационном деле достичь, чтобы добиться такого результата: в Думе первого созыва было одинаковое число великороссов и представителей национальных меньшинств (что примерно соответствовало их численности в империи), то в третьем созыве, всего год спустя, великороссов было 377, а все национальные меньшинства, включая украинцев, поляков, белорусов, финнов, татар и кавказцев представляли 36 (!) депутатов. А народности Средней Азии были вообще лишены права голоса — по причине «отсталости».  Проекты Памятника Столыпину Так или иначе, неожиданно исполнилась «придурочная», по выражению Путина, мечта сегодяшней ДПНИ — «Россия для русских» (будь я на их месте, непременно избрал бы Столыпина почетным председателем). Это правда: черносотенцев он, как и все порядочные люди в правительстве (кроме государя императора), терпеть не мог, но руссификатором был перворазрядным, и то, что финны все еще говорили на своем языке, долго не давало ему покоя. Довела ли до добра империю, которую он пытался таким образом спасти, столыпинская «Россия для русских», известно. Впрочем, это лишь малая часть того, что сделал Столыпин в роли Чурова при царе-императоре. Нельзя сказать, что основной закон империи, дарованный царем своему народу 6 мая 1906 года, был конституцией свободной страны. Скорее прав был Макс Вебер, именовавший ее «квазиконституцией. Царь сохранил за собой полный контроль над внешней политикой и вооруженными силами, над императорским двором и государственной собственностью, даже титул самодержца сохранил. Правительство несло ответственность перед ним, а не перед Думой. Больше того, в перерывах между думскими сессиями царь имел право издавать указы, имевшие силу законов (и Столыпин этим не раз пользовался). При этом, однако, голоса практически всего мужского населения империи были между собою равны. Отдадим должное Столыпину: он сполна расплатился за фатальную ошибку Александра II. Согласись царь-освободитель с тогдашними либералами и подпиши он в начале своего правления документ, аналогичный тому, что подписал в конце, в роковой день 1 марта 1881 года, история России могла бы сложиться иначе: не было бы ни террора, ни цареубийства, ни революции 1905 года. И — что для нас сейчас главное — Дума первого созыва, с которой столкнулся Столыпин, не была бы враждебна правительству. В 1906 году Россия проголосовала против самодержавия. За него были лишь 45 крайне правых (из 497). Кадетов было 184, умеренных левых — 124. В то же время судьба послала Столыпину необыкновенную удачу: «непримиримые» (крайние левые), как эсеры, так и социал-демократы, бойкотировали выборы. Спора нет, работать с первой Думой было трудно. Но все же легче, чем Ельцину после 1993 года. С либеральным большинством можно было искать компромиссы — во всяком случае, легко было предвидеть, что, едва «непримиримые» поймут свою ошибку и примут участие в выборах, следующая Дума уж точно будет недоговороспособна. Увы, стратегом путинский герой оказался никудышным: вместо того чтобы работать с либеральной Думой, он ее бесцеремонно распустил. И в результате получил то, что должен был получить: Думу «непримиримую». Иначе говоря, сам загнал себя в угол. Надо сказать, Ельцин повел себя в аналогичной ситуации с бoльшим достоинством. Он не распустил ни первую, ни вторую Думу, хотя иметь дело с постсоветскими коммунистами и националистами, бунтовавшими против «антинародного режима», ему было, как известно, не проще, чем Столыпину с его «непримиримыми». И главное, не устроил путч, внезапно изменив избирательный закон и лишив тем самым права голоса подавляющее большинство населения страны. Столыпин беспощадно руссифицировал империю, тем самым сделав ее национальные меньшинства врагами режима Столыпин устроил. Отныне голос помещика считался за четыре голоса предпринимателей, 65 голосов людей свободных профессий, 260 крестьянских и 540 рабочих. В итоге, 200 тысяч помещиков представлены были в третьей Думе точно так же, как десятки миллионов остального население империи – их было 50% (!). Это и был государственный переворот, путч. Царь оправдывал путч лениво и высокомерно: я, мол, самодержец — что даровал, имею право и отнять. И вообще, как помазанник Божий отвечаю лишь перед Ним. Пожалуй, нигде, кроме России, в ХХ веке не говорила уже верховная власть со своим народом на таком архаическом языке. И хотя столыпинское оправдание звучало более интеллигентно, по сути, оно было столь же нелепо: «Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью государства». Никто в тогдашней России не угрожал целости государства, если только не отождествлять его с целостью самодержавия. Но Столыпин, как видим, именно их и отождествлял — он был фанатиком самодержавия. Как бы то ни было, немедленный выигрыш был очевиден. В третьей Думе правительство получило поддержку 310 депутатов (из 442): 160 националистов и 150 октябристов. Единственное, о чем не подумал Столыпин, это о том, легитимна ли была такая Дума в глазах народа, практически лишенного в ней представительства? Достаточно вспомить популярность и силу Советов в феврале 1917, чтобы понять, что первый камень в подрыв легитимности Временного правительства заложил своим антиконституционным путчем именно Столыпин. В результате, большинство голосующих своих представителей видело в демократических Советах, а не в порождении нелигитимной Думы. Столыпин как реформатор Нет спора, все, что делал тогда Столыпин, как бы ужасно или глупо это впоследствии ни выглядело, делалось «во благо»: он спасал империю царей, искренне веря в успех своего безнадежного дела. Другой вопрос, отсрочила его работа или ускорила неизбежный финал? Затруднила она или облегчила в 1917 году Ленину задачу сокрушить Временное правительство, а с ним — свободу? Самая важная структурная реформа Столыпина, с которой он вошел в историю, хотя Сергей Витте и оспаривал ее авторство, была попыткой разрушить крестьянскую общину, доделав тем самым то, на что не решился царь-освободитель. На первый взгляд, попытка в известной степени удалась. Консенсус современных историков — и западных, и советских (Огановский, Робинсон, Флоринский, Карпович, Лященко) — таков: к 1916 году 24% крестьянских домохозяйств действительно выделились из общины. Но состоит этот консенсус также и в том, что знаменитая столыпинская реформа представляла собой, помимо всего прочего, еще и отчаянную и обреченную попытку спасти помещичье землевладение, заставив крестьян перераспределить землю, которой они и без реформы владели. Россию без помещичьего землевладения представить себе Столыпин не мог. Что говорит нам это о реалистичности его видения Великой России? Кто знает, посвяти он столько же внимания и ресурсов, сколько разрушению общины, заселению Сибири, реформа могла быть более успешной. Хотя едва ли. Стратегом, как мы уже говорили, Столыпин был никудышним. Ни на минуту не предвидел он, какую страшную рознь посеет его реформа в деревне. Не предвидел, что 76% крестьян, оставшихся в общинах, возненавидят выделившихся «кулаков» так же, как ненавидели они помещиков, и ненависть это грозит новый «пугачевщиной», найдись только у нее подходящей лидер. Лидер, как мы знаем, нашелся. Вся стратегия Ленина построена была на союзе пролетариата с этим беднейшим крестьянством, с теми самыми 76%, не последовавшими за Столыпиным. Положение, конечно, усугубилось тем, что царь нарядил в солдатские шинели десять миллионов крестьян и послал их в окопы ненужной России войны, дав им в руки оружие и подписав тем самым смертный приговор режиму. Столыпин даже намекал на возможность такой вооруженной «пугачевщины», способной сорвать в случае войны все его начиннания: «Дайте мне двадцать лет мира, — говорил он, — внутреннего и внешнего, и вы не узнаете Россию». Намекал, но пальцем о палец не ударил, чтобы разоружить «военную партию» при дворе, в Генеральном штабе и в Думе, чтобы «развязаться» с союзниками, втягивавшими Россию в роковую для нее войну. Да и что мог бы он поделать, когда бы и захотел, если во главе этой «военной партии» стоял самодержец? Нет, не умел Столыпин смотреть дальше немедленной цели, так до конца и не понял, как страшно для России излюбленное им самодержавие, которое он самозабвенно пытался спасти. В заключение стоит суммировать все, что мы знаем о путинском герое. Он приучил страну к бессудным массовым казням и, говоря словами Толстого, «развратил» ее. Не сумел сработаться с либеральной первой Думой, чем загнал себя в угол. Результатом был роковой для России, как очень скоро выяснилось, путч, превративший конституцию в фарс. Он беспощадно руссифицировал империю, сделав тем самым все ее национальные меньшинства (половину населения страны!) врагами режима. Он не предвидел, что его реформа посеет в деревне жесточайшую рознь и ненависть к режиму, в конечном счете сокрушившую империю царей, и в этом смысле сделал для революции больше, чем все революционеры вместе. Он не мог представить себе Великую Россию без архаического самодержавия и помещичьего землевладения. Отсрочил или приблизил этот человек катастрофу 1917 года? Слишком уж похоже, что, спасая «прогнившую империю России», говоря словами Герцена, Столыпин эту катастрофу, пусть невольно, пусть по недальновидности, но готовил. В предверии оглушительных фанфар, что неминуемо грянут этой осенью в связи с открытием памятника путинскому герою, не мешало бы задуматься и над его действительной ролью в российской трагедии. Share 1 2 |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|