|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.pomnivoinu.ru/home/calendar/6/23/3957/

Немецкие оккупанты ограбили и сожгли все дома д. Аблинга (Клайпедский р-н Литвы), согнали ее жителей и соседней д. Жвагиняй к яме и расстреляли их. Погибли 42 чел. из 30 семей. Трагедия Аблинги — одна из первых в ходе Отечественной войны. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.pomnivoinu.ru/home/calendar/6/23/3958/

23 июня 6-й и 11-й механизированные корпуса и соединения 6-го кавалерийского корпуса нанесли контрудар во фланг прорвавшейся группировки противника из сувалковского выступа. В этот день контратаковал лишь 11-й механизированный корпус. 6-й механизированный корпус, обороняясь в составе 10-й армии на реке Нарев, не мог своевременно сосредоточиться для контрудара. Части 6-го кавалерийского корпуса, находившиеся под непрерывными ударами авиации противника, неся большие потери, задержались на марше. 23 июня части советского 14-го мехкорпуса и 28-го стрелкового корпуса 4-й армии контратаковали немецкие войска в районе Бреста, но были отброшены. 2-я танковая группа продолжила наступление на Барановичи и на Пинском направлении и заняла Пружаны, Ружаны и Кобрин. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://www.pomnivoinu.ru/home/calendar/6/23/3959/

В течение дня противник стремился развить наступление по всему фронту от Балтийского до Чёрного моря, направляя главные свои усилия на Шяуляйском, Каунасском, Гродненско-Волковысском, Кобринском, Владимир-Волынском, Рава-Русском и Бродском направлениях, но успеха не имел. Все атаки противника на Владимир-Волынском и Бродском направлениях были отбиты с большими для него потерями. На Шяуляйском и Рава-Русском направлениях противник, вклинившийся с утра в нашу территорию, во второй половине дня контратаками наших войск был разбит и отброшен за госграницу; при этом на Шяуляйском направлении нашим артогнём уничтожено 300 танков противника. На Белостокском и Брестском направлениях после ожесточённых боёв противнику удалось потеснить наши части прикрытия и занять Кольно, Ломжу и Брест… |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://www.pomnivoinu.ru/home/calendar/6/23/210/

23 июня 4-я танковая группа продолжила наступление. 8-я армия Северо-Западного фронта была вынуждена отходить на северо-восток, а 11-я армия — на юго-запад. На Шяуляйском направлении 12-й механизированный корпус нанес контрудар во фланг немецкой группировки и задержал части 41-го корпуса на три дня. 3-я танковая группа Гота на стыке Северо-западного и Западного фронтов пробила брешь шириной до 130 км и к вечеру продвинулась в глубь советской территории до 120 км. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

Последний раз редактировалось Chugunka; 12.07.2017 в 00:39. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

|

|

#7

|

||||

|

||||

|

https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/

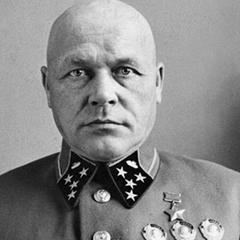

08:51, 8 августа 2015 Почему за несколько дней до войны в Западном округе была разоружена авиация  Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости В 1957 году были реабилитированы командующий Западного особого военного округа генерал армии Дмитрий Павлов, командующий 4-й армией этого округа генерал-майор Александр Коробков и другие руководители округа, 22 июля 1941 года расстрелянные за преступную халатность и развал фронта. Однако, чем больше открывается документов, тем явственней представляется, что реабилитаторы выполняли политический заказ. Неразосланные приказы Генштаба Как уже говорилось в статье «За десять дней до войны», о намерениях Гитлера начать войну летом 1941 года в Кремле было прекрасно известно. Наши войска стали приводить в боевую готовность как минимум за две недели до нападения, а 18 июня они начали выдвигаться в районы сосредоточения, взяв с собой «только необходимое для жизни и боя» (из приказа по 12-му механизированному корпусу Прибалтийского военного округа). В развернутом на территории Белоруссии Западном округе (ЗапОВО) обстановка была подчеркнуто иной. Будущий маршал авиации Александр Голованов незадолго до войны был назначен командиром авиаполка, базировавшегося в ЗапОВО и отправился представляться командующему округом. По ходу беседы тот решил позвонить в Москву, Сталину. «Через несколько минут он уже разговаривал со Сталиным. По его ответам я понял, что Сталин задает встречные вопросы. — Нет, товарищ Сталин, это неправда! Я только что вернулся с оборонительных рубежей. Никакого сосредоточения немецких войск на границе нет, а моя разведка работает хорошо. Я еще раз проверю, но считаю это просто провокацией. Он положил трубку. — Не в духе хозяин. Какая-то сволочь пытается ему доказать, что немцы сосредоточивают войска на нашей границе». Между тем и Генштаб, и штаб округа были буквально завалены сведениями о том, что германские войска уже не только сосредотачиваются, но и развертываются. Вот и Голованов отмечает: «Как мог Павлов, имея в своих руках разведку и предупреждения из Москвы, находиться в приятном заблуждении, остается тайной...».  Политзанятия в Красной Армии, май 1941 года Фото: ТАСС На судебном процессе 22 июля начальник связи Западного фронта Андрей Григорьев показывал: «Война застала Западный Особый военный округ врасплох. Мирное настроение, царившее все время в штабе, безусловно, передавалось и в войска. Штабы армий находились на зимних квартирах и были разгромлены, и, наконец, часть войск (Брестский гарнизон) подвергалась бомбардировке на своих зимних квартирах». Более того, штаб округа откровенно саботировал приказы Генштаба. Продолжим слушать Григорьева: «Выезжая из Минска, мне командир полка связи доложил, что отдел химвойск не разрешил ему взять боевые противогазы из НЗ. Артотдел округа не разрешил ему взять патроны из НЗ, и полк имеет только караульную норму по 15 патронов на бойца, а обозно-вещевой отдел не разрешил взять из НЗ полевые кухни. Таким образом, даже днем 18 июня довольствующие отделы штаба не были ориентированы, что война близка… И после телеграммы начальника Генерального штаба от 18 июня войска не были приведены в боевую готовность». По какой, интересно, причине командующий округом может не выполнять прямые приказы Генштаба? Знал он, что будет война? Знал, как и все генералы РККА. Был клинически бездарен? Возможно, но какой нужен талант, чтобы получать директивы да рассылать дальше в войска? Рутина, любой капитан справится. Тем не менее сделано это не было. Генеральское вранье о Брестской крепости Интригующая разборка произошла на суде между Павловым и командующим 4-й армией Коробковым. Перед самой войной, согласно директиве Генштаба, все войска, стоявшие непосредственно на границе, следовало отвести на несколько километров назад, на рубежи подготовленных укреплений. Расквартированные в Брестской крепости части 4-й армии, несмотря на все директивы Генштаба, так и не были выведены из крепости, где их и застало начало войны. Рассказы и фильмы о солдатиках, накрытых огнем в казармах, — это как раз про 4-ю армию. На суде ответственные лица перепихивали вину друг на друга. Павлов утверждал, что отдавал приказ о выводе армии, но не проверил исполнение, Коробков — что никаких приказов он не получал. Кто-то из них явно врал — но кто?  Александр Коробков Лишь спустя много лет нашелся свидетель — генерал-майор авиации, а тогда полковник Белов, командир 10-й смешанной авиадивизии. «20 июня я получил телеграмму начальника штаба ВВС округа полковника С.А. Худякова с приказом командующего ВВС округа: "Привести части в боевую готовность. Отпуск командному составу запретить. Находящихся в отпусках отозвать". О приказе… я доложил командующему 4-й армии генералу Коробкову, который мне ответил: — Я такого приказа не имею. В этот же день я зашел к члену Военного Совета дивизионному комиссару Шлыкову. — Товарищ комиссар, получен приказ от командующего ВВС округа — привести части в боевую готовность. Я прошу вас настоять перед округом отправить семьи комсостава. — Мы писали в округ, чтобы разрешили вывести из Бреста одну дивизию, некоторые склады и госпиталь. Нам ответили: "Разрешаем перевести лишь часть госпиталя". Так что ставить этот вопрос бесполезно». Получается, врал на суде все же Павлов. И это лишь маленький кусочек тех странностей, что творились в округах перед войной. Ослепшая артиллерия Что может помешать немцам проломить войска прикрытия и выйти на оперативный простор? В первую очередь, артиллерия и авиация. Перед самой войной с этими двумя родами войск в приграничных округах происходили очень любопытные вещи.  Дмитрий Павлов Фото: Wikipedia Будущий маршал Константин Рокоссовский, накануне войны командовавший 9-м мехкорпусом Киевского особого военного округа, вспоминал, что за несколько дней до немецкого нападения из штаба округа пришло распоряжение — выслать артиллерию на полигоны, которые находились в приграничной зоне. Рокоссовский, понимая, что вот-вот начнется война, распоряжение не выполнил. Но ведь не все командующие были так непослушны. А вот что учудили в Прибалтийском округе. В полк тяжелой артиллерии 16-го стрелкового корпуса 11-й армии то ли 19-го, то ли 20 июня прибыла комиссия штаба округа. Возглавлявший ее генерал приказал снять с пушек прицелы и сдать их для проверки в окружную мастерскую в Риге, за 300 километров от расположения части, и разрешил комсоставу в выходной съездить в Каунас, к семьям. Правда, командир полка после отъезда комиссии и не подумал выполнять эти распоряжения. А вот в гаубичном артполку 75-й дивизии 4-й армии ЗапОВО прокатило — 19 июня были увезены в Минск на поверку все оптические приборы, вплоть до стереотруб. Естественно, к 22 июня их назад не вернули. Такое ни на ошибку, ни на разгильдяйство уже не спишешь, это честный и откровенный саботаж. Начштаба ПрибОВО генерал Клёнов был арестован в начале июля и расстрелян осенью 1941 года, начштаба ЗапОВО Климовских осужден одновременно с командующим округом. Но самое интересное то, что один и тот же прием использовался в разных округах, так что это, возможно, и не местная инициатива. Интереснейшая история случилась с ПВО все того же Западного округа. Генерал-лейтенант Стрельбицкий, который в 1941 году был командиром 8-й противотанковой бригады, вспоминал, что немецкие летчики в небе над Лидой вели себя странно. Они бомбили, как на учебе, совершенно не опасаясь зенитного огня — а зенитки молчали. Полковнику Стрельбицкому командир дивизиона ответил, что накануне ему пришел приказ: «На провокацию не поддаваться, огонь по самолетам не открывать». Зенитчики начали стрелять, лишь когда полковник явился к ним с пистолетом в руке. Тут же были подбиты четыре машины, и вот теперь самое интересное. Три пленных немецких летчика заявили: они знали о запрете для ПВО открывать огонь. Можно, конечно, объяснить данный приказ тем, что в Кремле перестраховывались, предпочитая снег студить, лишь бы не поддаться на провокацию. А частям люфтваффе эту информацию тоже из Кремля сливали? Или все же кто запретил, тот и немцев известил?  Сбор красноармейцев в связи с начавшейся войной, 22 июня 1941 года Фото: Василий Савранский / РИА Новости Разоруженная авиация Обратимся теперь к многострадальным нашим ВВС. Любопытные вещи рассказывал уже в наше время в интервью газете «Красная Звезда» генерал-лейтенант Сергей Долгушин, бывший во время войны летчиком-истребителем. Их полк стоял в ЗапОВО, аэродром находился, считай, на самой границе, в пяти километрах от нее. «За зиму сорок первого года мы освоили высотные полеты, много стреляли и по конусу, и по земле, начали летать ночью. Десятого мая наш полк перебросили из Лиды на аэродром Новый Двор, что чуть западнее Гродно. На севере граница с немцами была в пятнадцати километрах. Как только мы приземлились, над летным полем на малой высоте пронесся фашистский "мессер". Нахально так, даже крыльями покачал. В ясную погоду с высоты двух тысяч метров мы видели немецкий аэродром, забитый разными машинами. Составили схему, передали в штаб. А двадцать первого июня, в шесть вечера, закончив полеты, получили приказ: снять с самолетов пушки, пулеметы, ящики с боеприпасом и хранить все это на складе. — Но это же... Даже говорить страшно... Похоже на измену! — Все тогда недоумевали, пытались узнать, в чем дело, но нам разъяснили: это приказ командующего войсками округа, а приказы в армии не обсуждаются». Долгушину сослались на Павлова, но это вовсе не факт. Приказы авиаполкам должен был отдавать командующий ВВС округа, генерал-майор Копец. Вообще ситуация у летунов складывалась интересная. По словам Долгушина, в предвоенные дни будто по заказу начался ремонт базового аэродрома в городе Лида, не были подготовлены запасные площадки, было уменьшено число мотористов и оружейников до одного на звено. В результате летчикам пришлось самолично устанавливать в крыльях истребителей снятые пушки, и хотя тревогу в полку объявили в 02:30 22 июня, взлетать машины начали только в 06:30-07:00, а до того немцы пролетали над аэродромом на бомбежки без какого-либо противодействия. Есть и еще свидетельства подобного рода: как накануне войны с самолетов снимали вооружение, сливали горючее. О поступившем в ночь на 22 июня приказе перевести авиацию на полевые аэродромы не вспоминает вообще никто. Да и как это можно сделать со слитым горючим и снятым вооружением?  Авиация дальнего действия. На взлетной полосе Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости Методы были разными, цель одна — не дать авиачастям воевать. В одних полках снимали вооружение, в других объявляли выходной, как было в 13-м скоростном бомбардировочном авиаполку. «...На воскресенье 22 июня в 13-м авиаполку объявили выходной. Все обрадовались: три месяца не отдыхали! Особенно напряженными были последние два дня, когда по приказу из авиадивизии полк занимался двухсотчасовыми регламентными работами, то есть, проще говоря, летчики и техники разбирали самолеты на составные части, чистили, регулировали их, смазывали и снова собирали. Трудились от зари до зари. Вечером в субботу, оставив за старшего начальника оператора штаба капитана Власова командование авиаполка, многие летчики и техники уехали к семьям в Россь, а оставшиеся в лагере с наступлением темноты отправились на площадку импровизированного клуба смотреть новый звуковой художественный фильм "Музыкальная история". Весь авиагарнизон остался на попечении внутренней службы, которую возглавил дежурный по лагерному сбору младший лейтенант Усенко». Похожие вещи происходили в разных округах. Причем если штаб округа мог своей властью отменить боевую готовность или, скажем, распустить личный состав в увольнение, то обкорнать технический состав он не имел полномочий. Задним числом в обезоруживании авиации обвиняют наркома обороны Семена Тимошенко — но едва ли маршал стал бы по своей инициативе лезть в летные дела, и нет ни одного подтверждения, что он это делал. А если бы и полез, то летуны из ВВС в два счета доказали бы ему, что так делать нельзя, до Сталина бы дошли, если надо. Между тем никаких следов конфликтов по этому вопросу между наркомом и авиаторами не зафиксировано. Значит, скорее всего, приказ отдавал кто-то, кому они доверяли, например из командования ВВС. И это уже совсем иной расклад получается. Разгильдяйство или измена? В журнале «Военно-исторический архив» в 2010 году вышла статья Н. Качука, посвященная генералу Копецу. Статья выдержана в духе плача о невинно репрессированных военачальниках: «Страшно. Вермахт рвется к Москве, а кремлевская-лубянская опричнина открывает "второй фронт"...» И вдруг… «В записках Нины Павловны Копец меня буквально обжигают слова, сказанные ей летчиком-инспектором майором Ф. Олейниковым, давним другом и помощником ее мужа: "В самый канун войны из Москвы пришел приказ подготовить самолеты к какому-то парадному смотру, то есть снять временно вооружение, и поэтому в момент фашистского нападения они оказались разоруженными. Возможно, это одна из причин гибели Ивана". Что за дьявольский сценарий разыгрывался в ВВС накануне войны и кто им дирижировал из Москвы?» Кто дирижировал? А кто мог дирижировать? Только, и исключительно, командование ВВС. Ни Сталин, ни нарком, ни кто-либо еще не имел возможности отдавать приказы летчикам, минуя летное начальство. Вот и сходятся, наконец, концы с концами в так называемом «деле авиаторов» — беспрецедентном погроме, учиненном Особым отделом НКВД среди летной верхушки. Вот лишь один, самый известный, так называемый «список 25» — в нем имена тех, кто был расстрелян 28 октября 1941 года в Куйбышеве. Так вот: из 25 членов данного списка не менее трети так или иначе имеет отношение к ВВС, в том числе: Генерал-полковник Локтионов — с ноября 1937-го по ноябрь 1939-го начальник ВВС РККА, затем, до июля 1940 года — заместитель наркома по авиации. Генерал-лейтенант Смушкевич — сменил Локтионова на посту начальника ВВС РККА, в августе 1940-го стал генерал-инспектором ВВС, а в декабре — помощником начальника Генштаба РККА по авиации. Генерал-лейтенант Рычагов — преемник Смушкевича на посту начальника ВВС РККА, а с февраля по апрель еще и заместитель наркома по авиации.  Члены Военного Совета Западного фронта (слева направо) - дивизионный комиссар Д..А.Лестев, генерал-майор К.К.Рокоссовский, батальонный комиссар Гуревич и полковник М.С.Малинин обсуждают план предстоящей операции, август 1941 года Фото: ТАСС К ним можно прибавить генерал-лейтенанта Птухина, командующего ВВС КОВО, генерал-майора Ионова, командующего ВВС ПрибОВО, генерал-майора Таюрского, заместителя командующего ВВС ЗапОВО и, несомненно, командующего ВВС этого округа, генерал-майора Копеца, если бы тот не застрелился. Были и еще арестованные и расстрелянные генералы авиации — погром в верхушке ВВС устроили жесточайший. Все эти люди обвинялись в антисоветском заговоре и, естественно, давно реабилитированы. Но перед тем как верить этой реабилитации, давайте все же вспомним снятые с истребителей пушки и внезапно подаренные личному составу выходные. Никто, кроме этих людей, не мог составить и воплотить «дьявольский сценарий из Москвы» — просто потому, что все эти приказы никак не прошли бы мимо их глаз. В заговоре обвинялся и генерал Павлов. В постановлении на арест говорится, что он входил в число участников «заговора Тухачевского», был тесно связан с расстрелянным маршалом Уборевичем, приводятся соответствующие показания. (Почему трибунал не стал разбираться с этими обвинениями и не внес их в приговор — понятно: только криков о генеральской измене летом 1941 года и не хватало.) Можно считать все это фальсификацией — а с подставленными под удар войсками округа как быть? А то, что их всех потом реабилитировали, — совсем другая история. Как это происходило, вспоминал сам Хрущев. «Когда выявились злоупотребления властью со стороны Сталина и началась реабилитация невинно казненных и посаженных в тюрьмы, военные подняли вопрос о реабилитации Павлова и других генералов, которые были осуждены и казнены за развал фронта в первые дни войны. Это предложение было принято, и они были реабилитированы». Последний раз редактировалось Chugunka; 13.07.2017 в 03:23. |

|

#8

|

||||

|

||||

|

http://ru-cprf.livejournal.com/4263901.html

Name: Сообщество коммунистической партии (КПРФ) Июнь 2017  Текст выступления: Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава тов. Сталин поручили мне сделать следующее заявление: Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей. Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как народному комиссару иностранных дел, заявление от имени своего правительства о том, что Германское правительство решило выступить с войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы. В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что до последней минуты Германское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, что Германия совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной. По поручению Правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже свершилось, Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы Советской авиации с честью выполнят долг перед родиной, перед советским народом, и нанесут сокрушительный удар агрессору. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В своё время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, ещё теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами Советская Россия - газета Официальный сайт газеты Правда Здесь список ссылок на блоги (как и было намечено): http://marossiya.livejournal.com/ http://net-livejournal.livejournal.com/ http://agranovsky.livejournal.com/ http://12red.livejournal.com/ http://sergej-a.livejournal.com/ http://dictator-of-rus.livejournal.com/ http://revolushion1917.livejournal.com/ http://gptu-navsegda.livejournal.com/ http://jimmy-zedler.livejournal.com/ http://yaros-86.livejournal.com/ http://sulaymonov.livejournal.com/ с 24.08.2008 http://kir-voroshilov.livejournal.com/ http://sushilshik.livejournal.com/ 10.2009 http://ostap-ogloedov.livejournal.com/ Будет дополняться... http://detur-dignio.livejournal.com/ Другие публикации:     22-июн-2017 10:47 am Последний раз редактировалось Chugunka; 10.09.2021 в 19:31. |

|

#9

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/research/14229/

В ночь с 21 на 22 июля 1941 года был совершен первый авиационный налет люфтваффе на Москву. Опытные пилоты гитлеровских бомбардировщиков, наводившие ужас на Лондон, в небе Москвы столкнулись с неразрешимыми проблемами. Первый же налет на столицу Советского Союза продемонстрировал несломленность советских войск после поражений первого месяца войны и готовность ПВО дать отпор агрессору. Об этом говорится в книге военного историка Дмитрия Хазанова «1941. Война в воздухе. Горькие уроки», фрагменты из которой сегодня публикует «Историческая правда». После захвата Белоруссии войсками вермахта Москва стала фигурировать как цель для соединений люфтваффе. В немецких авиационных штабах советская столица получила обозначение «объект 10», что, видимо, было связано с очередностью воздушных налетов. 8 июля 1941 г. начальник германского Генерального штаба сухопутных войск генерал Ф. Гальдер записал в дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация… Это будет, по его словам, народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и московитов (русских) вообще». 13 июля командир 8-го авиакорпуса генерал В. Рихтгофен высказал мнение, что воздушный налет на Москву, имевшую свыше 4 млн жителей, ускорит катастрофу русских На следующий день Гитлер в очередной раз заявил о необходимости бомбардировки советской столицы, «чтобы нанести удар по центру большевистского сопротивления и воспрепятствовать организованной эвакуации русского правительственного аппарата». В утвержденной фюрером 19 июля директиве № 33 «О дальнейшем ведении войны на Востоке» ставилась задача «по возможности быстрее начать силами 2-го воздушного флота, временно усиленного бомбардировочной авиацией с Запада, воздушные налеты на Москву». Здесь же говорилось, что ее бомбардировка должна стать «возмездием за налеты русской авиации на Бухарест и Хельсинки».  [пост наблюдательный.jpg] В середине июля на Восток из состава находящегося во Франции 3-го воздушного флота перебрасываются шесть бомбардировочных авиагрупп. Это был пятый и последний эшелон, который по плану войны с Советским Союзом Геринг и его штаб вводили в бой. Ответственным за организацию налетов назначили командира 2-го авиакорпуса генерала Б. Лерцера. Ему оперативно подчинили все авиагруппы резерва Главного Командования; их предполагалось задействовать в первую очередь. Кроме того, в бомбардировке Москвы должны были участвовать эскадра KG53 из состава 2-го авиакорпуса 2-го воздушного флота (самолеты He111 действовали с аэродромов Дубицкая Слобода, южнее Минска и Борисова), авиагруппы I и II/KG55 из 5-го ак 4-го ВФ (также He111 с аэродрома Бояры, между Минском и Двинском, недалеко от Кривичей), группы I и II/KG3 из 2-го ак 2-го ВФ (Ju88 с аэродромов Орша и Бояры) и группа III/KG3 из 8-го ак 2-го ВФ (Do17 с аэродрома Вильнюс). Таким образом, из пяти действовавших на Восточном фронте авиакорпусов только 4-й ак не готовился бомбить Москву. 20 июля командующий 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршал А. Кессельринг провел совещание с командирами в связи с предстоящим рейдом. По его словам, русская авиация была уже практически разгромлена и оказать серьезного сопротивления не могла. Немецкий летчик фельдфебель Л. Хавигхорст, который в то время служил в эскадре KG28, вспоминал: «Накануне удара по русской столице на аэродром Тересполь, где находились два наших отряда, прибыл генерал-фельдмаршал Кессельринг. Он обратился к экипажам: – Мои авиаторы! Вам удавалось бомбить Англию, где приходилось преодолевать сильный огонь зениток, ряды аэростатных заграждений, отбивать атаки истребителей. И вы отлично справились с задачей. Теперь ваша цель – Москва. Будет намного легче. Если русские и имеют зенитные орудия, то немногочисленные, которые не доставят вам неприятностей, как и несколько прожекторов. Они не располагают аэростатами и совершенно не имеют ночной истребительной авиации. Вы должны, как это всегда делали над Англией при благоприятных условиях, подойти к Москве на небольшой высоте и точно положить бомбы. Надеюсь, что прогулка будет для вас приятной. Через четыре недели войска победоносного вермахта будут в Москве, а это означает конец войне…»  [кремль.jpg] Ночной бой Тактика налета мало отличалась от применявшейся при бомбардировках крупнейших городов Англии. Для наведения самолетов 100-й бомбардировочной группы, оборудованных радионавигационной аппаратурой «X-Gerat», создавались радиомаяки в районе Орши. Эти бомбардировщики, выполнявшие роли лидеров, выводились в створ радиолуча Орша – Москва и следовали строго определенным курсом, который не должны были менять, даже попадая в световые поля и под обстрел зенитной артиллерии. Экипажам самолетов определили конкретные цели, на которые предполагалось сбросить осветительные, зажигательные и фугасные авиабомбы. Так, бомбардировщики эскадры KG55 наносили удар по Кремлю, МОГЭСу, зданию ЦК ВКП(б), KG53 – по Белорусскому вокзалу и фабрике им. Клары Цеткин (видимо, немцы имели в виду завод по производству бездымного пороха), KG4 – по мостам в западной и северной части столицы. Можно согласиться с советскими контрразведчиками, отметившими, что сведения о многих целях для бомбометания были получены немцами еще до войны от сотрудников германского посольства и торгпредства, а также от пилотов авиакомпании «Люфтганза», совершавших регулярные рейсы по маршруту Москва – Берлин. Кроме того, еще в мирные дни в Москву и область абвер заслал агентов-сигнальщиков, которые оказали существенную помощь экипажам люфтваффе Подготовка к удару по Москве проводилась весьма поспешно. Об этом свидетельствует неукомплектованность до штатной численности бомбардировочных авиагрупп: не хватило времени их пополнить. А вот другой любопытный факт: аэродром Динабург (Даугавпилс) оказался не готов к приему группы III/KG4. К тому же здесь длина взлетной полосы не позволяла стартовать перегруженным «хейнкелям». По этой причине группу срочно перебазировали в Проверен близ Кенигсберга. Впервые с сентября 1939 г. все три боевые авиагруппы эскадры KG4 «Генерал Вефер» (58 бомбардировщиков, не считая транспортных и связных машин) оказались расположены на одном аэродроме. Многие немецкие командиры полагали, что скученность и спартанские условия на авиабазах не обеспечивают безопасности при одновременной работе большого количества самолетов и для соответствующей подготовки потребуется время. Но рейхсмаршал Геринг, возглавлявший люфтваффе, торопил и требовал, чтобы в предстоящей операции было задействовано не менее 150 бомбардировщиков. Налет на Москву в ночь на 22 июля напоминал таранный удар. В 21 ч с линии Рославль – Смоленск от постов ВНОС поступили первые данные о появлении в воздухе большой авиагруппы противника, 195 самолетов (по советским данным, их было 220) засветло взлетели с аэродромов Брест (Тересполь), Барановичи, Бобруйск, Дубинская и др. При этом 127 машин шли компактной группой, выдерживая направление Вязьма – Гжатск – Можайск. С наступлением темноты на маршруте полета специальные команды разложили костры, служившие экипажам ориентирами. На подступах к городу самолеты рассредоточились и проникали к назначенным им целям с разных направлений.  [зенитка.jpg] Зенитчики у Театра советской армии. В оперсводке № 01 штаба 6-го авиакорпуса, составленной в 7 ч утра 22 июля, делается такой вывод: «Начало налета осуществила группа в составе от трех до пяти самолетов, которые сбросили зажигательные бомбы, вызвав в четырех местах пожары. Последующие группы для освещения целей бомбометания сбрасывали осветительные ракеты на парашютах, создававшие сильное освещение и горевшие до 10-12 мин. Наряду с зажигательными бомбами противник сбрасывал фугасные бомбы различного калибра». Некоторые подробности о событиях той ночи рассказал фельдфебель Л. Хавигхорст: «…Наш He111 шел в отряде Хеллмана. Горящий Смоленск являлся хорошим навигационным ориентиром. Четким белым штрихом просматривалась дорога Смоленск – Москва. Скоро мы увидели 10-20 прожекторов, создававших световое поле. Попытки обойти его не удались: прожекторов оказалось много слева и справа. Я приказал поднять высоту полета до 4500 метров и экипажу надеть кислородные маски. Внезапно по нашему самолету открыла огонь русская зенитная артиллерия. К счастью, она стреляла неточно, но плотность разрывов была высокой. Когда наш самолет вплотную подлетал к Москве, мы увидели под собой Ju88 из другого соединения – он готовился пикировать на город. Собирались освободиться от своего бомбового груза и мы. В это время раздался взволнованный голос радиста: – Внимание, аэростаты! – Ты обалдел, – послышалось в ответ, – мы же летим на высоте 4500. Экипаж хорошо знал, что англичане не поднимали аэростаты выше 2000 метров, а здесь высота была, по крайней мере, удвоена. Тут же наличие аэростатного заграждения подтвердил бортмеханик. Я приказал сбросить бомбы, и как только мы повернули обратно, радист сообщил о приближении вражеского истребителя. Русский ночной истребитель (у них вообще не должно было существовать подобных) атаковал нас сверху слева. Радист открыл огонь, и к нему тотчас присоединился бортмеханик. Тогда истребитель был подбит и, загоревшись, перешел в пикирование. Это был первый истребитель, сбитый нашим экипажем. (Сегодня известно, что немцы ночью часто принимали выхлопы из патрубков за пожары в моторных отсеках. При отражении первого налета летчики Сергеев, Шокун и Зубов покинули свои машины с парашютами. Первые двое – после израсходования горючего, а у младшего лейтенанта Зубова – по неизвестной причине вспыхнул мотор. – Прим. авт.) Наш He111 приземлился с сухими баками в Тересполе в 4 ч 27 мин. На весь полет ушло 8 ч 4 мин».  [ПВО.jpg] Советская ПВО встретила налет во всеоружии. Уже в 22 ч 29 мин прожектористы подполковника Б.В. Сарбунова осветили первую цель. В зонах ожидания находились ночные истребители. В эту ночь они произвели 173 самолето-вылета. Им удалось расстроить боевой порядок противника, помешать прицельному бомбометанию. Но отдельные машины прорвались к своим целям. Так, некоторые экипажи II/KG55 достаточно точно поразили Кремль. Известный летчик-испытатель М.Л. Галлай, участвовавший в отражении первого воздушного удара, вспоминал: «Он очень нахально – не подберу другого слова – летал в эту ночь, наш противник! Гитлеровские бомбардировщики ходили на малых высотах – два, три, от силы четыре километра, – будто и мысли не допускали о возможности активного сопротивления с нашей стороны. Через несколько дней выяснилось, что так оно и было. Пленные летчики со сбитых немецких самолетов рассказывали, что по данным их разведки, с которыми их ознакомили перед вылетом, сколь-нибудь серьезную систему ПВО и, в частности, организованную ночную истребительную авиацию они над Москвой встретить были не должны.» Не должны были, но встретили! По неприятельским самолетам было выпущено 16 тыс. снарядов среднего и 13 тыс. малого калибра, а также 130 тыс. пулеметных патронов. Советское командование сообщило об уничтожении 22 немецких бомбардировщиков, из которых 12 – на счету истребителей. «В условиях ночного налета эти потери со стороны противника надо признать весьма большими, – говорилось в сводке Совинформбюро. – Рассеянные и деморализованные действиями нашей ночной истребительной авиации и огнем наших зенитных орудий немецкие самолеты большую часть бомб сбросили в леса и на поля на подступах к Москве. Ни один из военных объектов, а также ни один из объектов городского хозяйства не пострадал». Если верить показаниям взятых в плен летчиков и германским документам, то первая атака Москвы стоила люфтваффе шести-семи самолетов, потерянных по разным причинам, включая разбившиеся или серьезно поврежденные при вынужденной посадке уже на своей территории. Первым погиб той ночью экипаж командира 4/KG55 обер-лейтенанта О. – Б. Хармса, который вел группу из 35 машин. Можно привести мистический факт: накануне вылета Хармс написал прощальное письмо и просил командира группы отправить родным в случае его гибели, но майор Э. Кюль не понял его настроения Среди отличившихся этой ночью советских летчиков нужно отметить ст. лейтенанта И.Д. Чулкова из 41-го иап ВВС МВО. Впервые взлетев ночью на МиГ-3, он в 2 ч 10 мин 22 июля около Истры сбил бомбардировщик «хейнкель». Наутро обломки этой машины обнаружили командиры штаба 6-го иак в районе Подсолнечной. Начав войну на границе, Чулков уже успел одержать несколько побед и вскоре был представлен к званию Героя Советского Союза. Придавая защите столицы особое значение, И.В. Сталин в специальном приказе (приказ НКО № 0241 от 22 июля 1941 г.) объявил благодарность участникам отражения налета. Это был первый с начала войны приказ Верховного Главнокомандующего о поощрении. Вслед за этим 81 защитник Москвы был отмечен государственными наградами, в том числе пятеро награждены орденами Ленина.  [зенитчики.jpg] Однако вернемся в утреннюю Москву. Немецкие самолеты сбросили 104 т фугасных бомб и более 46 тысяч штук мелких зажигалок. По грубым оценкам, только половина вылетевших экипажей смогла выполнить задание. В результате первого налета пострадало 792 человека, 130 из которых погибли. В городе возникли 1166 очагов пожаров, причем 36 раз случались возгорания на военных объектах, а 8 – на железнодорожном транспорте. Огонь охватил постройки и вагоны на товарной станции Белорусская, военные склады на Волочаевской улице, хлебозавод и пакгаузы на Грузинском валу, несколько других небольших фабрик, заводов и жилых построек, а в Трубниковском переулке загорелось сразу несколько рядом стоящих домов. Наибольшие разрушения были зафиксированы на платформе Подмосковная, где бомбардировкой сильно повредило 100 м железнодорожного полотна, уничтожило 19 груженых вагонов, вывело из строя электросеть и телефонную станцию. За первым налетом последовали два, почти столь же мощных. После тщательной разведки центральной части города одиночным «юнкерсом» с большой высоты, в ночь на 23 июля в рейде на Москву участвовало 125 самолетов, а в следующую – до 100. Вечером и ночью 23 июля серьезно пострадал московский метрополитен. Одна крупная авиабомба пробила перекрытие тоннеля на перегоне Смоленская – Арбат, другая попала в эстакаду метромоста неподалеку, а третья разорвалась у входа в вестибюль у Арбатской площади. Пострадало более 100 человек, из которых 60 погибло. Наибольшие жертвы вызвала паника, возникшая на лестнице эскалатора. На восстановление последствий этой бомбардировки ушло двое суток В ту же ночь не менее 76 авиабомб различного типа упали в Кремле и на Красной площади, загорелся один из корпусов больницы им. Боткина, но пожар удалось погасить. В последующих ударах общая численность бомбардировщиков, принимавших в них участие, сократилась. Командиры немецких авиакорпусов на Восточном фронте и главное командование сухопутных войск противились выделению большого числа самолетов, ссылаясь на оперативные нужды своих секторов фронта. Так, 25 июля группу I/KG55 задействовали для удара по сосредоточению советских войск в районе Дорогобужа, где она потеряла два опытных экипажа. Вечером этого же дня часть перебазировалась под Житомир, прекратив действия на центральном направлении. Днем 25 июля эскадра KG4 готовилась к вылету на Москву, но за час до старта поступил приказ заменить фугасные бомбы в бомбоотсеках на мины и «атаковать советские морские силы в фарватере Эзеля» В результате на бомбардировку советской столицы устремилось только три He111 из I/KG28, а в следующую ночь – 65 машин. Несмотря на недостатки в действиях советской ПВО, приятной прогулки в небе Москвы у асов люфтваффе не получилось. Многие из них отмечали, что им удавалось относительно легко уклоняться от перехвата ночными истребителями русских, а вот мощный огонь зенитных орудий часто вынуждал прекращать выполнять задание. В настроении экипажей, которые участвовали в налетах на советскую столицу в конце июля, уже не было эйфории, наблюдавшейся неделю назад. Командир отряда 1/KGr100 обер-лейтенант Г. – Г. Бетхер вспоминал: «Из всех вылетов, которые я совершил на Востоке, самыми трудными оказались ночные налеты на Москву. Зенитный огонь был очень интенсивным и велся с пугающей кучностью». Отчаянное сопротивление советских войск и изменение направления главного удара вынудили группу армий «Центр» 30 июля временно перейти к обороне. Верховное командование вермахта, как свидетельствует директива № 34, отказалось от планов захвата Москвы с ходу. Но воздушное наступление на столицу было решено продолжить мелкими группами и одиночными самолетами. Им ставилась задача – держать в постоянном напряжении силы советской ПВО. Налет в ночь на 31 июля можно считать одновременно и типичным, и нетипичным. Типичным потому, что в нем участвовали самолеты одного отряда (семь – десять машин) в условиях сильной облачности. А нетипичным из-за выбранного маршрута: немецкие самолеты заходили на Москву с юго-востока, тогда как прежде – с секторов от северо-западного до юго-западного. Ни прожектористы, ни поднятые по тревоге 23 истребителя не смогли обнаружить неприятеля. Но и ущерб столице в эту ночь был нанесен незначительный. Остановимся подробнее на описании последнего крупного налета люфтваффе на Москву в ночь с 10 на 11 августа 1941 г. По советским данным, в нем участвовало около 100 бомбардировщиков в двух волнах. Главные силы из 80 самолетов шли четырьмя группами через Вязьму, Гжатск, Можайск. При подходе к линии световых прожекторных полей самолеты набрали высоту 6000-7000 м, а у зоны огня зенитной артиллерии начали планировать с приглушенными моторами. К городу прорвалось 12 самолетов, из них 5 – к центру. Основной целью налета были аэродромы и авиазаводы в пригородах, на которые сбросили 49 фугасных и 14 000 зажигательных бомб. В результате пострадали корпуса авиазавода № 240 и один из цехов авиазавода № 22 (сгорели три только что построенных бомбардировщика), а на летное поле в Кубинке попали две осколочно-фугасные бомбы SC1000 весом 1000 кг. В сложных метеоусловиях основная нагрузка при отражении налета легла на зенитчиков. Они доложили о восьми уничтоженных неприятельских самолетах, из которых немцы признали потерю двух, в том числе лидера – He111Н из KGr100. Другой лидирующий самолет был серьезно поврежден и уцелел лишь благодаря хитрости. Интенсивным оборонительным огнем экипаж сымитировал, будто отбивается от атаки русского истребителя. Зенитчики хорошо пристрелялись, но решили, что в ночном небе не видят своего «ястребка», и сделали паузу. Поврежденный «хейнкель» сумел выйти из светового поля и скрыться. В ночь на 12 августа в налете участвовало около 30 самолетов, но ущерб городу они нанесли существенный, что можно объяснить привлечением наиболее опытных экипажей и широким использованием тяжелых авиабомб. Одна из SC1000 разорвалась около памятника Тимирязеву у Никитских ворот. В брусчатке образовалась воронка глубиной 12 м и диаметром 32 м, погибли многие воины-зенитчики, получили повреждения трамвайные пути, вышла из строя контактная сеть, был сброшен со своего постамента памятник. Полутонная бомба SC500 попала в здание Арсенала Московского Кремля, полностью его разрушив и повредив многие близлежащие постройки, включая здание комендатуры. Со второй половины августа 1941 г., после одиннадцатого по счету налета, части эскадры KG55 (III группу отправили на отдых в район Вены) переключили на поддержку войск группы армий «Юг». Еще раньше из московского неба исчезли самолеты эскадры KG4. Чаще других в рейдах участвовали машины из III/KG26. Один из лучших и наиболее подготовленных экипажей этой авиагруппы 15 августа был успешно атакован советскими истребителями, и бомбардировщик упал в ближнем тылу Западного фронта. Три члена экипажа сгорели вместе с самолетом, а командир корабля обер-лейтенант Ф. Ульрих застрелился, не желая попадать в плен. Оставшийся в живых стрелок Г. Бальке, захваченный красноармейцами, ничего не сообщил о налетах на Москву. Их экипаж якобы подбирал место для нового базирования, заблудился и разбился. В это время штаб 2-го авиакорпуса вел активную кампанию по дезинформации советского командования. Были подброшены «секретные» данные о переброске на центральное направление 14 отрядов дальних бомбардировщиков специально для разрушения Москвы. Одновременно в районе Смоленска начали работать 16 мощных приводных радиостанций, чтобы немецким штурманам легче было ориентироваться ночью. К чести советской разведки, она смогла достаточно быстро разобраться в истинном положении дел, и 26 августа командующий ВВС генерал П.Ф. Жигарев приказал перебазировать на северо-западное направление, в основном на защиту Ленинграда, восемь истребительных авиаполков 6-го иак. Относительное затишье над столицей наблюдалось в течение всего сентября.  [москвичи.jpg] Первые итоги Подведем некоторые итоги летних боев. По мере освоения отечественных радиолокационных станций РУС-1 и РУС-2 и новых типов истребителей дневная деятельность пилотов люфтваффе все более осложнялась. Наилучших результатов авиаторы 6-го иак добились 25 июля; из трех вылетевших Ju88, принадлежавших 122-й разведывательной группе, два были сбиты около Истры. Ближе к концу июля немецкие разведчики в ясную погоду почти не летали на высотах меньших, чем 8000-9000 м, но многочисленные советские истребители часто препятствовали германским экипажам в выполнении задания. Иногда истребители сталкивались с противником «нос к носу», но далеко не всегда бой заканчивался уничтожением неприятельского самолета. Например, утром 5 августа лейтенант Ю.С. Сельдяков из 34-го иап обнаружил Ju88 около Наро-Фоминска на высоте 2800 м. После первой атаки «юнкерс» перешел в пикирование и скрылся на бреющем. Вечером этого же дня безуспешную атаку цели западнее Можайска предпринял лейтенант Обухов – летчик 11-го иап. После приземления он доложил: «Противник ушел, маскируясь дымкой». Недостатки в тактической и огневой подготовке советские летчики стремились компенсировать самоотверженностью. Наиболее отважные старались уничтожить врага любыми способами, вплоть до тарана. Именно так в ночь на 8 августа сбил He111 летчик 177-го иап мл. лейтенант В.В. Талалихин, в ночь на 10 августа тоже He111 – летчик 34-го иап лейтенант В.А. Киселев, а на следующий день – летчик 27-го иап лейтенант А.Н. Катрич, который действовал в кислородной маске и таранил «дорнье» на высоте 8000 м. Этот подвиг вошел в историю как первый высотный таран. Все три советских авиатора благополучно вернулись в строй, и их имена стали известны далеко от Москвы. Согласно официальным данным войск ПВО, при отражении ночных налетов на Москву только истребители в июле – августе сразили 37 неприятельских самолетов, то есть в каждом третьем бою одерживалась победа. На уничтоженную машину приходится в среднем 52 вылета перехватчиков. Понимая, как нелегко бороться с многоопытным врагом, советское командование значительно изменило отношение к воздушным таранам. В первых боях ни командир корпуса, ни его заместители не поощряли такой прием: ведь для того и стоят на истребителях пушки и пулеметы, чтобы их огнем уничтожать неприятеля. Если летчик не мог попасть в цель, значит, он недостаточно метко стрелял. На деле все оказалось гораздо сложнее.  [младший лейтенант Виктор Васильевич Талалихин.jpg] Летчик-истребитель, Герой Советского Союза, младший лейтенант Виктор Васильевич Талалихин (слева) беседует со своим боевым товарищем, сидящим в кабине самолета. Три августовских тарана В.В. Талалихина, В.А. Киселева и А.Н. Катрича стали известны всей стране и пропагандировались политорганами. Между тем вслед за С.С. Гошко таким же образом 25 июля уничтожил врага его однополчанин – лейтенант Б.А. Васильев, но об этом широко не сообщалось. Также малоизвестным осталось имя старшего лейтенанта П.В. Еремеева из 28-го иап. В ночь на 29 июля он таранил самолет, который тогда принял за Ju88. (В действительности это был He111 из III/KG26). Еремеев по праву считался одним из лучших пилотов в своем полку, первым стартовав ночью на МиГ-3. Во время отражения налета в ночь на 22 июля он в воздушном бою был ранен, но, несмотря на это, выполнил второй ночной вылет. Свой подвиг П.В. Еремеев совершил на девять ночей раньше, чем В.В. Талалихин, но о таране в течение длительного времени знали только однополчане. Это тем более обидно, что таран Еремеева оказался единственным, отмеченным в немецких документах, которые относятся к периоду летних налетов на Москву. Летчик сбитого «хейнкеля» унтер-офицер А. Церабек сумел перейти линию фронта. Его рассказ о манере русских вести бой удручающе подействовал на сослуживцев. Если говорить о морально-психологическом эффекте, то большое воздействие на немецких летчиков производил огонь зенитной артиллерии. Часто при ночном налете одиночные экипажи как бы наталкивались на «заградительные полосы», создаваемые зенитным огнем. Пытаясь обойти такую полосу, вражеские бомбардировщики уходили в сторону, но там попадали под разрывы заградительного огня, создаваемого соседним сектором. Экипажи немецких машин отмечали, что «русские снарядов не жалели». Особенно запомнились им обстрелы над Москвой во время третьего массированного налета. Ожидалось, что в густой облачности «хейнкели» и «юнкерсы» будут чувствовать себя в безопасности, но именно мощный заградительный огонь помешал им, по крайней мере, большинству, прорваться к городу. «Шрапнель зенитных снарядов барабанила по улицам, точно град, – констатировал британский журналист А. Верт, представлявший в Москве газету «Санди Таймс». – Десятки прожекторов освещали небо. В Лондоне мне не приходилось ни видеть, ни слышать ничего подобного» Сыграла свою роль и зенитная артиллерия малого калибра: она вела успешную борьбу с осветительными авиабомбами при их снижении на парашютах. Также А. Верт отметил самоотверженные действия москвичей. «В широких масштабах была организована борьба с пожарами. Позже я узнал, что многие из тех, кто тушил пожары, получили тяжелые ожоги от зажигательных бомб, иногда по неопытности. Мальчишки первое время хватали бомбы голыми руками!» Верту вторит В.Н. Гнеденко, один из руководителей штаба МП ВО. Проезжая в районе Красной Пресни, он наблюдал, как с немецкого самолета были сброшены зажигательные бомбы. «Прямо перед моей машиной из подворотни выскочила группа ребят. Рассыпавшись по мостовой, как воробьи, они хватали зажигательные бомбы за оперение, ударяли их о мостовую, чтобы отшибить горящую часть, и оставляли их догорать посреди улицы».  [бомбоубежище.jpg] Москвичи на перроне станции "Маяковская", ставшей бомбоубежищем. Советские сводки зафиксировали многочисленные случаи самоотверженных действий населения по устранению очагов пожаров: «На К-й улице три зажигательных бомбы пробили крышу и попали на чердак. Дежуривший на крыше дворник тов. Петухов не растерялся. Он мгновенно спустился на чердак и засыпал зажигательные бомбы песком… Во двор деревянного двухэтажного дома в Б-ом переулке упали две зажигательных бомбы. Домохозяйка Антонова немедленно их загасила… В здание средней школы в Л-ом районе попало пять зажигательных бомб. В несколько минут все бомбы были потушены. На крышу общежития ремесленного училища упало 11 зажигательных бомб. Отлично работали ученики этого училища Николай Костюков, Владимир Семенов и Алексей Дворицкий. Все одиннадцать бомб были ими сброшены с крыши и потушены во дворе…» Газета «Правда» писала 24 июля: «Опыт борьбы с фашистскими воздушными пиратами во время ночных налетов на Москву показал, что всюду, где население проявляет выдержку, хладнокровие, боевую готовность, метание зажигательных бомб не дает врагу ожидаемых результатов». В то же время многие немецкие экипажи, докладывавшие о прямых попаданиях в тот или иной объект, не знали, что стали жертвой маскировки. С началом войны Ставка приказала закамуфлировать наиболее заметные строения, такие как гостиница «Москва», здание СНК СССР, Библиотека им. Ленина и Центральный театр Красной Армии, замаскировать излучину Москвы-реки около Кремля. Как теперь известно, 29 июля над центром города примерно полчаса кружил самолет ПС-84, с борта которого сотрудники НКВД проверяли эффективность маскировочных мероприятий, выявляли демаскирующие строения, высказали предложения по дополнительной окраске некоторых крыш и площадей, установке макетов. Многочисленные ложные объекты, созданные в июне и июле, сыграли очень важную роль, так как с воздуха воспринимались как подлинные промышленные предприятия, электростанции, автохозяйства… Например, по данным штаба МПВО, 71 фугасная и 730 зажигательных бомб попали в «элеватор» – бутафорский объект в районе поселка Плетениха; почти каждую ночь немцы бомбили фанерные домики, не найдя находящийся поблизости комбинат, где хранилось и перерабатывалось зерно. Конечно, пострадали не только ложные цели. 25 июля оказалась разрушена платформа Москва-Сортировочная, сгорел небольшой склад и частично барак ЦИАМ. В эту ночь сигнал воздушной тревоги был дан с опозданием, и многие москвичи не смогли укрыться в бомбоубежищах. Директор 1-го Государственного подшипникового завода А.А. Громов оставил воспоминания: «В одну из последних июльских ночей вражеские самолеты сбросили на завод тяжелые фугасные бомбы. Одна из них упала где-то вблизи главного корпуса. Последовал оглушительный взрыв, и все кругом окуталось едким дымом. Взрывной волной разрушило одну из стен. Из разорванных водонапорных труб хлынула упругая струя воды. Мы устремились к месту взрыва. Под ногами хрустели осколки стекла. Бездыханная женщина лежала неподалеку. Эта была первая жертва фашистской бомбардировки. В те дни все мы стали солдатами одного фронта…» Всего в результате бомбардировок с 22 июля по 22 августа 1941 г. погибло 736 москвичей и 3513 человек получили ранения. Выдавая желаемое за действительное, берлинское радио сообщало в августе 1941 г., что «люфтваффе подвергают Москву уничтожающей бомбардировке» и будто «заводы и фабрики, расположенные вокруг Москвы, настолько разрушены, что всем иностранцам запрещен выезд за пределы Москвы. Кремль и почти все вокзалы разрушены, Красной площади не существует. Особенно пострадали промышленные районы. Москва вступила в фазу уничтожения». Уместно хотя бы кратко сравнить оборону с воздуха Москвы и Лондона. По данным англичан, к июлю 1940 г. (то есть, ко времени массированных налетов люфтваффе) Лондон защищали 328 орудий среднего и крупного калибра и 124 орудия малого калибра. Здесь же действовали 22 истребительные эскадрильи с 336 самолетами. В общей сложности это примерно вдвое меньше, чем в ПВО Москвы летом 1941 г. Значительным преимуществом ПВО Лондона было не только оснащение, но и освоение новейших радиотехнических средств. К лету 1940 г. на побережье Англии действовали 38 радиолокационных станций, из них 19 были специально предназначены для обнаружения низколетящих немецких самолетов. Значение РЛС в обороне Лондона трудно переоценить. Донесения с радиолокационных станций и из центров корпуса наблюдателей (аналог советской ВНОС) прежде всего поступали на командные пункты истребительной авиационной группы. (Первая макетная установка РУС-2 заступила на боевое дежурство в окрестностях Москвы только 23 июля 1941 г., у расчетов станций РУС-1 из 337-го отдельного радиобатальона не имелось опыта, а сама аппаратура работала летом еще весьма ненадежно.) Подводя итог, следует отметить, что за время налетов Лондон пострадал значительно сильнее Москвы. Неоднократно огонь в английской столице бушевал по 5-6 суток. Как теперь известно, британские пожарные команды выезжали к месту возгораний только после окончания налета. Но и силы, которые выделило люфтваффе для атак Лондона, были намного крупнее, а потери немецких самолетов – существенно большими. Налеты на Лондон показали не столько силу английской ПВО, сколько неподготовленность люфтваффе для решения стратегических задач. Атаки Москвы еще раз подтвердили, что немецкая авиация была не способна наносить мощные удары по удаленным объектам.  [зенитка_2.jpg] Дмитрий Хазанов, автор книги «1941. Война в воздухе. Горькие уроки». 03:00 03/01/2016 |

|

#10

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/research/9569/