|

|

#1201

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/society/calenda...599-june_29-0/

28 июн 2015 в 18:00 29 июня: День партизан, Дунай и Антуан де Сент-Экзюпери Листок календаря, 29  Общество » День в истории » Июнь 29 июня День партизан и подпольщиков Православный календарь День памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского. Уже в юности у Тихона проявился дар чудотворения. Он, не боясь угроз и мучений, проповедовал свою веру (425). День памяти преподобного Тихона Медынского, Калужского (1492); преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца (1503). Народная традиция День Тихона. Тихон. К святому Тихону обращаются за помощью при зубной боли: "Святой Тихон, утиши, господи, болезни и все недуги зубные". "На Тихона солнце идет тише". "На Тихона птицы, кроме кукушки и соловья, стихают". Кончится молодое лето, подошло зрелое. Конец посева яровых хлебов. Начинается вывоз навоза на пар. "Клади навоз густо, в амбаре не будет пусто". "Где лишняя навоз колыжка, там лишняя хлеб коврижка". "Навоз отвезешь — так и хлеб привезешь". "Земля любит навоз, как лошадь овес". Именинники: Тихон. События 29 июня 1561 года было официально завершено строительство знаменитого московского Покровского собора — храма Василия Блаженного. 29 июня 1613 года во время представления пьесы Уильяма Шекспира "Генрих VIII" загорелся и сгорел дотла лондонский театр "Глобус". 29 июня 1866 года наследник российского престола Александр, будущий император Александр III, был помолвлен в Копенгагене с датской принцессой Дагмарой. 29 июня 1922 года знаменитый русский певец Федор Шаляпин уехал на гастроли за границу и больше в Россию не возвращался. 29 июня 1950 года группа аспирантов ленинградского Института русской литературы направила в редакцию газеты "Культура и жизнь" разгневанное письмо с требованием "разобраться" с вернувшимся на Родину шансонье Александром Вертинским. 29 июня 1970 года в Москву с дружеским визитом прибыл президент и премьер-министр Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насер. Дни рождения 29 июня 1906 года родился Иван Черняховский, выдающийся военачальник Великой Отечественной войны, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. Скорбные даты 29 июня 1607 года скончался Иов, первый патриарх Московский. 29 июня 1941 года погиб Андрей Кижеватов, лейтенант, начальник 9-й пограничной заставы, герой обороны Брестской крепости. В 1965 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Последний раз редактировалось Chugunka; 29.06.2017 в 15:30. |

|

#1202

|

||||

|

||||

|

http://www.kommersant.ru/gallery/250..._campaign=foto

1911 год. Спущен на воду первый русский дредноут — линкор «Севастополь»  1973 год. Пущен в эксплуатацию первый энергоблок Кольской атомной электростанции, первой АЭС за пределами Полярного круга Последний раз редактировалось Chugunka; 23.11.2021 в 11:05. |

|

#1203

|

||||

|

||||

|

https://eadaily.com/ru/news/2016/06/...aya-katastrofa

29 июня 2016 10:24  В ночь с 29 на 30 июня 1882 года на 316 км (7 пикет) перегона Чернь — Мценск, недалеко от станции Бастыево Московско-Курской железной дороги произошло крушение почтового поезда. От названия близлежащей деревни Кукуевки (сейчас в Чернском районе Тульской области) это событие стало известно как Кукуевская железнодорожная катастрофа. Прошедший накануне сильнейший ливень с грозой привёл к тому, что водопропускная чугунная труба под земляной насыпью через глубокий овраг, не справлявшаяся с притоком воды, была разрушена напором. В результате высокая насыпь была размыта на большом протяжении, железнодорожное полотно повисло в воздухе, разорвавшись во время прохождения поезда, в результате чего семь его вагонов провалились в образовавшуюся пустоту, а затем были завалены разжиженным грунтом. Пострадавший поезд состоял из одного багажного вагона и тринадцати пассажирских, в том числе два второго и один первого класса. Когда он достиг рокового места, то машинист заметил развороченные шпалы и колыхание поезда. Он хотел дать задний ход, но было уже поздно: насыпь не выдержала давления и развалилась. Багажный вагон. четыре вагона третьего класса. два второго и один первого быстро исчезли в бездне и увлекли за собой локомотив; остальные оторвались и остановились на краю пропасти. Следует отметить, что меры для предотвращения катастрофы все же пытались предпринять. Машинист проходившего получасом ранее поезда заметил, что с насыпью происходит что-то неладное, и доложил об этом по прибытии на станцию Чернь. Однако предупреждение оказалось бесполезным: телеграф из-за ненастья не работал. В результате крушения погибло 42 человека, 35 было ранено. В числе погибших оказался 22-летний племянник русского писателя И. С. Тургенева Тургенев Николай Николаевич, от этой вести брата писателя, Н. С. Тургенева, разбил паралич. Спустя несколько дней после трагедии И. С. Тургенев писал Ж. А. Полонской: «Мне постоянно мерещатся эти несчастные, задохнувшиеся в тине, и хотя отрытие их теперь, конечно, ничему не поможет — но я весь горю негодованием при мысли, что в течение нескольких дней ничего не было сделано!» Впрочем, негодование великого литератора было не совсем справедливым. Ликвидация последствий крушения была затруднена тем, что поток воды не прекращался, засасывая в трясину обломки вагонов и трупы людей. Раскопка места катастрофы, к которой привлекли солдат, завершилась только 15 июля. На следующий же день на месте катастрофы оказался известный журналист и писатель В. А. Гиляровский, которому удалось нелегально проникнуть в оцепленный полицией и войсками район. В течение двух недель Гиляровский, бывший всё это время в районе крушения, вопреки попыткам чиновников «замолчать» катастрофу, обеспечивал информирование о ходе спасательной операции читателей своей газеты «Московский листок». После этих четырнадцати дней непрерывной работы на месте аварии Гиляровский, по собственному признанию, полгода страдал расстройством обоняния и не мог есть мясо. Следствием катастрофы стала оживлённая полемика в прессе: предметом критических публикаций были порядки, царившие в ведомстве путей сообщения, личные грехи отдельных железнодорожных чиновников. Кукуевская катастрофа была не первой в истории российских железных дорог, но она в силу широкого освещения в прессе и значительного числа жертв, глубоко потрясла общество. Она в определённой степени стала одним из знаковых явлений, грозным символом технического прогресса, неуклонно наступавшего на быстро развивавшуюся капиталистическую Россию. Эта трагедия в силу своего резонанса приобрела нарицательный смысл. Уже позднее, выражение «кукуевская катастрофа» как иносказательное обозначение краха или серьёзной неудачи фигурировало в произведениях А. П. Чехова («Счастливчик», «Тёмной ночью»), М. Е. Салтыкова-Щедрина («Современная идиллия»). Ряд подлинных событий вокруг расследования Кукуевских событий лёг в основу рассказа («огромнейшего романа в сжатом виде») А. П. Чехова «Тайны ста сорока четырёх катастроф, или Русский Рокамболь». Л. Н. Толстой упомянул об этой катастрофе в религиозно-философском трактате «В чём моя вера?». В 2003 году на станции Скуратово в память о жертвах катастрофы силами Тульского отделения Московской железной дороги была построена часовня. |

|

#1204

|

||||

|

||||

|

http://www.ng.ru/dayhist/2016-06-29/16_day.html

29 июня 1973 года была запущена Кольская АЭС, первая в мире атомная электростанция за Северным полярным кругом. Станция состоит из четырех энергоблоков. Тепловая мощность АЭС составляет 5500 МВт, что соответствует установленной электрической мощности 1760 МВт. Конечно, то, что на представленной фотографии находится на первом плане, гораздо красивей того, что виднеется на втором. Смиримся и удовольствуемся существующей пропорцией. Фото с сайта www.stock.rosenergoatom.ru |

|

#1205

|

||||

|

||||

|

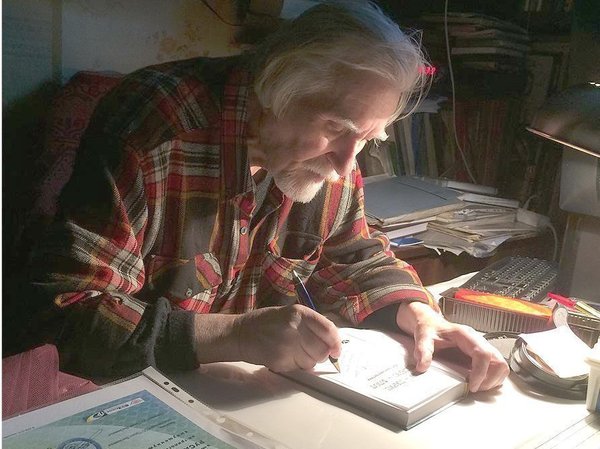

http://polit.ru/news/2016/06/30/pavlov/

30 июня 2016, 00:01 Мемория  Сергей Павлов. Москва, 2015 Фото Игоря НИкишина 30 июня 1935 года родился писатель-фантаст Сергей Павлов. Личное дело Сергей Иванович Павлов (81 год) родился в Бердянске Запорожской области Украинской ССР. В 1953 году окончил среднюю школу № 9 имени Н. Островского города Сочи. В 1953 году поступил в Московский инженерно-строительный институт, который окончил в 1956 году. В 1962 году переехал в Красноярск, где окончил Красноярский институт цветных металлов, получив специальность инженера-геофизика. Принимал участие в геологических экспедициях в Средней Азии, Арктике и Сибири. Работа была связана в основном с поисками «элемента № 1» — урана. К фантастике обратился в начале 60-х годов после того, как, прочитав один слабый фантастический рассказ, решил поспорить с автором. Первый же написанный Павловым в жанре фантастики рассказ «Банка фруктового сока» очень понравился его друзьям. Но автор хотел услышать оценку профессиональных критиков и отправил рассказ на организованный журналом «Техника — молодёжи» в 1962 году конкурс фантастики. Рассказ был отмечен премией, а Павлов награжден годовой подпиской на журнал. «Участвовать в конкурсной борьбе всерьез я не собирался — нужен был только отзыв. Который я так и не получил. Правда, в качестве приятной компенсации вдруг прислали мне из Москвы поздравление с уведомлением о том, что мой рассказ удостоен конкурсной премии. Оставалось принять это уведомление вместо рецензии и продолжить свои литературные опыты...», - вспоминал впоследствии писатель. В начале 1963 года рассказ «Банка фруктового сока» был опубликован в томской газете «Молодой ленинец», а позже и в красноярском журнале «Енисей». В 1964 году вышел рассказ «Солнечная Луна», в 1965 году — рассказ «Кентавр выпускает стрелу» и повесть «Аргус против Марса», в 1967 — рассказ «Ангелы моря» и повесть «Корона Солнца», в 1968 — принесшая автору известность повесть «Акванавты (Океанавты)». Осваивая новую для себя профессию литератора, Павлов продолжал работать геофизиком в Красноярске. Но в 1970 году он, наконец, стал членом Союза писателей. По тем временам этого было достаточно, чтобы заниматься только литературной работой. В 1971 году была опубликована его повесть «Чердак Вселенной», а в 1972 году Сергей Павлов ушел из геологии и поступил на Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького в Москве. В 1974 году написана повесть «Неуловимый прайд», а в 1978 выходит в свет первая книга цикла «Лунная радуга» — роман «По чёрному следу», за который в 1985 году автор получил республиканскую премию СП РСФСР «Аэлита». В 1983 году была опубликована вторая книга цикла — «Мягкие зеркала». Дилогия была награждена престижной премией «Аэлита», а в 1991 году вышло ее своеобразное продолжение – повесть «Волшебный локон Ампары», написанная Павловым в соавторстве с Надеждой Шаровой. И хотя сам автор считал эту повесть совершенно самостоятельным произведением, никак не связанным с дилогией, читатели были склонны считать обратное. Так что обычно «Лунная радуга» представляется как трилогия, а не дилогия. Со временем Павлов увлекся палеолингвистикой — им был найден и предложен метод реконструкции археоморф, позволяющий выявить изначальный смысл многочисленных древних названий и имен, а также современных слов и понятий. Первые свои наработки в этой области он публикует в книге «Москва и железная „мощь“ Святослава. О происхождении названия Москва» (1999), потом далее развивает в книге «Богу — парус, кесарю — флот: Опыт палеолингвистики» (2002). В 2005 году Павлов вновь возвращается в фантастику и приступает к работе над произведением под рабочим названием «Белый всадник», которое, по словам автора, займет место между «Лунной радугой» и «Волшебным локоном Ампары». В настоящее время Сергей Павлов проживает в Москве. 28 февраля 2006 года в столичном «Музее экслибриса» состоялась первая за последние десятилетия встреча писателя со своими читателями. Чем знаменит  Сергей Павлов Сергей Павлов — признанный классик отечественной научной фантастики. Известность ему принесла повесть «Акванавты» (1968), в которой сюжет основан на освоении океана ближайшего будущего и случайной записи воспоминаний человека в мозг гигантской манты. Несмотря на то, что автор написал еще несколько интересных научно-фантастических повестей, главной книгой его жизни стал большой роман-дилогия «Лунная радуга». В романе повествуется о четверке космодесантников, вернувшихся из трудной экспедиции к планете Уран и во время похода приобретших необычные для человеческого организма свойства, во многом изменившие их сущности и сделавшие их почти сверхлюдьми. Сергей Иванович является основателем отечественной «Школы фантастики» - «Школы Ефремова». О чем надо знать 30 июня 2005 года Сергеем Павловым учреждена литературная премия «Лунная радуга». Премия присуждается ежегодно за высокие достижения на ниве фантастики в двух номинациях: в области литературы и за вклад в развитие фантастики. Премия учреждена Павловым совместно с Международным Союзом общественных объединений «Международная Академия духовного единства народов мира» (МАДЕНМ), Федерацией космонавтики России, Международной ассоциацией писателей-фантастов и Региональным общественным объединением «Проект ВнеЗемелье» Лауреатов премии по обеим номинациям определяет лично Сергей Павлов. Прямая речь О фантастике: «По большому счету вся литература фантастична. И одновременно исторична. Буквально вся. От Шумера до наших дней и от художественных текстов до сугубо научных. Ведь любая авторская книга — это все-таки личные представления писателя о мире, о времени и о себе. Каждый творец оригинального текста — художественного, философского или научного — стремится убедить читателей в правоте своего видения и разумения мировых истин.». О цензуре: «Кто-то из кураторов более «вдумчиво» прочел «Лунную радугу» и подал «наверх» докладную записку о том, что не нашел в романе о будущем ни одной зарисовки в духе программных идей коммунизма и даже — о ужас! — вообще ни единого слова «коммунизм». В середине восьмидесятых годов это было серьезно. Тем более что «Роман-газета» выходила миллионными тиражами, ее читали в нашей стране и за рубежом. Публикация, понятно, зависла». Об идеях коммунизма: «Ярым врагом коммунистической идеи я себя не считал, хотя у меня были с ней прохладные отношения. Скажем так: я ей сочувствовал, как сочувствуют давней мечте интеллектуалов. Мечте, изуродованной лицемерием политиканов в условиях величайшей в смысле душевной чистоты страны мира.». Об отказе вступать в КПСС: «Изучение истории побудило меня вполне осознанно отказался от вступления в ряды компартии, которая вела Россию в тупик. И завела-таки, рьяно обслуживая при этом амбиции маразматической партократии. Жить без партбилета мне было сложно. Я много лет занимал руководящие должности на своем производстве, а любому руководителю было просто положено состоять членом партии. Меня выручала репутация крепкого, «продвинутого», как сейчас говорят, специалиста». О написании киносценариев: «Основываясь на своём мосфильмовском опыте, я могу дать писателям-фантастам дельный, на мой взгляд, совет: если ты «продвинутый», интересный своим читателям прозаик, никогда не соглашайся так или иначе участвовать в создании сценария. Ни под каким предлогом. Это годы потерянного времени. У меня, к примеру, кинематограф «съел» два с половиной года, очень пригодившихся бы мне для творческой работы в сфере литературной фантастики. Рациональнее всего поступать так: отдал своё произведение кинематографистам — и до свидания на премьере! Если попросят проконсультировать в чём-то или съездить на съёмки — сделай это для пользы дела и в собственное удовольствие. Но без диктата и абсолютно бесплатно!» О задачах человечества по освоению ближнего космоса: «Наша цивилизация, пока она еще не обессилила совсем, должна успеть за полтора-два столетия создать опорные космические пункты. Сперва хотя бы в Приземелье. Я имею в виду жилые космоплатформы, лунные опорные базы, энергонакопители, промцентры, достаточно комфортные жилые комплексы типа циркополисов и, конечно же, циркофермы. Далее на очереди — крупные орбитально-лунные эмпории и космоверфи для подготовки колонизации Марса. Контактная разведка Марса — это само собой. За то же время надо успеть продумать и просчитать стратегию предстоящей в недалеком уже будущем колонизации системы Юпитера». 6 фактов о Сергее Павлове В школе Сергей Павлов учился вместе с будущим летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза Виталием Севастьяновым Сергей Павлов одним из первых применил в своих произведениях военно-морскую терминологию для описания типов и устройства космических кораблей. Именно Сергей Павлов придумал слово «внеземелье» вместо абстрактного «космос» Все свои фантастические произведения, исключая лишь «Акванавты» и «Ангелы моря», относимые самим Сергеем Павловым к «океаническому» циклу «Мокрый космос», автор относит к единому большому «космическому» циклу «Внеземелье» (большую часть которого, в свою очередь, представляет самый известный цикл «Лунная радуга»). Два романа Павлова были экранизированы - «Акванавты» (1979) и «Лунная радуга» (1983). Писатель принимал участие в работе над сценариями к обоим фильмам, но, как он сам признавался, «в конечном итоге от меня там мало что осталось». Международный экипаж космического корабля «Союз ТМА-21 "Юрий Гагарин"» взял книгу Сергея Павлова с собой на МКС. Материалы о Сергее Павлове: Биография Сергея Павлова Кризис фантастики и цивилизации. Интервью с Сергеем Павловым Проект «Лунная радуга» Статья о Сергее Павлове в Википедии |

|

#1206

|

||||

|

||||

|

— 1941 г. образован Государственный комитет обороны (ГКО) под председательством И. В. Сталина. Заместителем назначен г. М. Маленков, а членами ГКО — К. Е. Ворошилов и Л. П. Берия. Позднее в его состав включены И. А. Булганин, Н. А. Вознесенский, Л. М. Каганович и А. И. Микоян, ГКО завершил свою деятельность 04.09.1945 г. За этот период принято 9971 постановление и решение.

— 1941 г. началось формирование народного ополчения в Ленинграде и Москве (30 июня-2 июля). — 1736 г. во время русско-турецкой войны 1735–1739 гг. войска под командованием фельдмаршала Б. X. Миниха овладели неприятельской крепостью Азов. При штурме крепости активное содействие сухопутным войскам оказывала Донская флотилия вице-адмирала П. Бредаля. — 1919 г. РВС 10-й армии отдал приказ о формировании 1-го Конного корпуса (С. М. Буденный) в составе 4-й и б-й кавдивизий. 19.11.1919 г. приказом РВСР на базе корпуса создана Первая Конная армия (С. М. Будённый). — 1954 г. Создание командования радиотехнических войск (РТВ) ПВО. Приказом главнокомандующего Войсками ПВО № 300 от 25 октября 1996 г. 30 июня объявлено праздником РТВ как рода войск противовоздушной обороны. Радиотехнические войска противовоздушной обороны были созданы на базе войск воздушного наблюдения, оповещения и связи после поступления на вооружение и широкого внедрения в войска радиолокационных станций обнаружения воздушных целей. Основными задачами радиотехнических войск ПВО являются: обнаружение, опознавание средств воздушного нападения противника в полете и их непрерывное сопровождение; обеспечение командования, войск и органов Гражданской обороны информацией о составе, направлении движения и характере действий воздушного противника; осуществление контроля за полетами своей авиации. В июне 1941 создано Управление воздушно-десантных войск РККА, в состав которого вошло 5 воздушно-десантных корпусов. — 1956 г. В газетах СССР опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». |

|

#1207

|

||||

|

||||

|

https://www.calend.ru/day/2019-6-30/

Праздники Профессиональный праздник Праздники России  День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России 30 июня в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции России, установленный в соответствии с Приказом ФСИН России № 160 от 20 марта 2008 года. Согласно... А также в этот день: Праздники России 2016  Грушинский фестиваль Грушинский фестиваль – всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Он проходит ежегодно в первую неделю июля под Самарой. Здесь собираются тысячи любителей бардовской песни не только из России, но и других стран мира. Фестиваль... 30 июня в народном календаре  Мануйло и Савелий Дата по старому стилю: 17 июня В этот день церковь отмечает память трех братьев — Мануила, Савела и Исмаила. По преданию, они происходили из семьи знатного перса-язычника, а их мать была христианкой. Она воспитала сыновей в своей вере. В зрелом... 30 июня в истории Знаменательные события  1908 На Землю упал Тунгусский метеорит 30 июня 1908 года в 7 часов утра по местному времени над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены пролетел гигантский шар-болид. Полет его сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом,...  1925 Основан заповедник «Красноярские Столбы» на правом берегу Енисея Государственный природный заповедник «Столбы» расположен на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Заповедник был основан 30 июня 1925 года по инициативе жителей города Красноярска для сохранения...  1971 При возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11» 19 апреля 1971 года в СССР на космическую орбиту была выведена первая в мире орбитальная станция «Салют». К работе на ней готовились три экипажа: основной (Владимир Шаталов, Алексей Елисеев и Николай Рукавишников), дублирующий (Алексей Леонов,... Родились в этот день  1860 Владимир Михельсон российский физик и геофизик, метеоролог, академик  1895 Борис Ромашов советский драматург, актер, режиссер и театральный критик  1932 Николай Некрасов советский и российский дирижер, педагог, Народный артист СССР  1934 Инна Ульянова советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР Умерли в этот день  1920 Григорий Потанин русский географ, фольклорист, ботаник, этнограф, публицист  1953 Всеволод Пудовкин советский кинорежиссер, теоретик кино  1971 Владислав Волков советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза  1989 Ростислав Плятт советский актер театра и кино, Народный артист СССР  1995 Георгий Береговой советский летчик-космонавт, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза  1995 Гавриил Троепольский советский писатель, автор повести «Белый Бим Черное ухо»  1998 Галина Брежнева дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева © Calend.ru Последний раз редактировалось Chugunka10; 24.11.2021 в 10:23. |

|

#1208

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/proliv-dejnev-...tie-26707.html

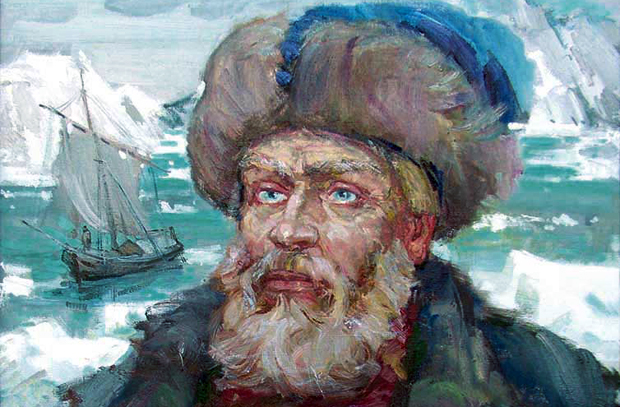

29 июня 2016, 00:00 Русские победы, Хорошо забытое открытие  Семен Дежнёв. Источник: turvu.ru О храбрых парнях, добывавших зверя в американских лесах, попутно отстреливаясь от индейцев, написано много книг и снята масса фильмов — от «Следопыта» Фенимора Купера до недавнего «Выжившего» Иньярриту. Наши же пионеры глухой сибирской тайги почему-то не вызывали большого интереса ни в советские времена, ни сейчас. А ведь были они людьми удивительно рисковыми — по многу лет бродя по лесу с пищалями, замерзая в ледяной воде рек, по которым сплавлялись, погибая от стрел сибирских жителей и зубов волков и медведей, усеяли они своими косточками весь путь от Урала до Дальнего Востока. Среди этих «пионеров» Сибири был и Семен Иванович Дежнёв, казачий атаман, торговец пушниной. В 30 лет он служил в Тобольске и Енисейске, где вместе с товарищами отражал набеги непокорных якутских племен. Выносливость и храбрость Дежнёва заметил воевода Петр Бекетов, срубивший недалече от места слияния рек Лены и Алдана большой Якутский острог, который станет форпостом борьбы казаков с отказавшимися платить русским ясак (дань) местными племенами. Со временем Якутский острог превратится в город Якутск — столицу будущей национальной республики. Но пока миром в этом краю не пахло: год за годом казакам Бекетова приходилось отражать свирепые атаки неприятеля. Набравшись военного опыта, Дежнёв уже сам руководил отрядом — например, ему удалось привести в покорность Москве якутского князя Сахея. В последующие годы он объезжал племена, собирая с них ясак. Дежнёв хорошо изучил обычая сибирских народов — не раз он даже выступал посредником в деле примирения враждующих между собой родов и племен. В этих путешествиях ему то и дело приходилось отбиваться от шаек казаков-разбойников, сбегавших с царской службы и промышлявших грабежом. Во время похода за ясаком на Оймякон Семён был ранен тунгусской стрелой. Его отряд чуть было не перебили — блуждая в низовьях Индигирки и ища способа вернуться к русским, казаки спаслись лишь благодаря случайно встретившемуся им отряду землепроходца Дмитрия Михайлова. Славу Дежнёву принесла Чукотская экспедиция, в которую он пустился вместе с торговым человеком Федотом Поповым. На географических картах того времени вместо северо-восточной оконечности Евразии была пустота. Что за земли прячутся в этой пустоте, никто не знал, однако во время своих блужданий по Сибири Дежнёв наслушался рассказов местных жителей о том, что таинственные берега океана богаты соболями, моржами и крупной рыбой. Чтобы разведать загадочный берег и найти морской путь к реке Анадырь, приказчик московского купца Алексея Усова Федот Попов организовал экспедицию, в которой участвовало 63 промышленника и Семен Дежнёв, хорошо знавший сибирские края. Экспедиция под командованием Дежнёва и Попова вышла из Нижнего Колымского зимовья 30 июня 1648 года. Люди плыли на 7 кочах (кораблях). Плавание оказалось полным опасностей. Два коча вскоре разбились о льды во время бури, два других были унесены течением – говорят, что на Аляску, где выжившие еще долго жили в построенных ими русских срубах. Остальным кочам удалось добрались до самого востока континента — правда, местные чукчи оказались настроены враждебно: напав на экспедицию, они ранили Попова. В конце сентября Дежнёв обогнул Большой Каменный Нос — самую восточную точку Евразии. В октябре путешественников ждало еще более серьезное испытание: кочи, которыми командовали Дежнёв и Попов, разнесло бурей, и дальше свой путь они продолжали порознь. Коч Дежнёва вынесло на Анадырь, откуда его команда направилась пешком вверх по реке. К концу похода в строю осталось лишь 12 человек, остальные разошлись. Не найдя никого из местных жителей, с которых атаман мог бы собрать ясак, путешественники остались зимовать. Коч Попова вынесло на восточный берег Камчатки, где он перезимовал. Весной Попов по Охотскому морю добрался до реки Тигиль, где снова остановился на зимовку. Здесь он предпринял попытку обложить данью коряков, но лишь вызвал их гнев – аборигены убили его самого и уничтожили всю его команду. Вернуться на Колыму Дежнёву удалось лишь в 1660 году. 4 года спустя он добрался до Москвы, где его принял сам царь Алексей Михайлович, щедро его наградивший — государь выплатил ему жалованье за 20 лет. Любопытно, что ни царь, ни другие современники не оценили научного значения экспедиции. О путешественниках, сумевших первыми в письменной истории пройти через пролив между Азией и Америкой, стало известно лишь благодаря немецко-российскому исследователю Герхарду Миллеру, обнаружившему 80 лет спустя отчет о плавании в архивах Тобольска. Последний раз редактировалось Chugunka10; 24.11.2021 в 10:27. |

|

#1209

|

||||

|

||||

|

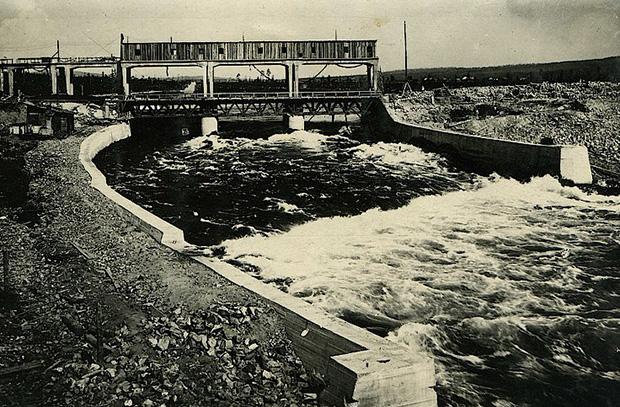

http://rusplt.ru/wins/nivskaya-ges-z...iya-26708.html

29 июня 2016, 00:00 Русские победы, История Первая гидроэлектростанция за полярным кругом  Нивская ГЭС. Фото: tgc1.ru В Северной столице России протекает река Нева, а еще севернее почти на тысячу километров течет река Нива — она находится в Мурманской области и впадает в Кандалакшский залив Белого моря. Название происходит от старинного слова «нива», обозначавшего на говоре поморов «участок между двумя речными порогами». Действительно, на Ниве около 150 порогов, и именно эта особенность породила идею построить на ней электростанцию. Если на территории Украинской ССР на порогах Днепра в конце 1920-х годов стали строить Днепрогэс, огромную Днепровскую гидроэлектростанцию, то на порогах Нивы одновременно начали возводить свою электростанцию, первую в мире ГЭС, расположенную за полярным кругом. Нивская ГЭС предусматривалась еще планом ГОЭЛРО (Государственная электрификация России), принятом в 1920 году. Дело в том, что в находящихся неподалеку Хибинах, крупнейшем горном массиве Кольского полуострова, были обнаружены богатейшие запасы фосфорного сырья, в котором в то время остро нуждалась промышленность страны. Но, чтобы начать освоение месторождений, требовались новые энергетические мощности. И первым шагом в этом направлении стала гидроэлектростанция на Ниве. По проекту мощность будущей станции должна была составить 25 тысяч лошадиных сил. Работы начались в 1930 году, уже через год был создан трест «Нивастрой» и одноименный поселок, а само строительство решением правительства СССР было отнесено к числу ударных строек. Так как средств механизации в то время не хватало, для строительства были привлечены и спецпереселенцы, раскулаченные и ссыльные. К концу 1931 года в поселке Нивастрой уже проживали 1466 семей, или 6166 человек. Механизацию на строительных работах составляли всего два крана, одна камнедробилка и две бетономешалки. Поэтому большинство работ велось вручную: лопатами копали котлованы, напорный бассейн, отводящий канал, вручную отсыпали плотину и выполняли все бетонные работы. Таким образом вынули 1,6 млн кубометров «моренного грунта» (характерная для Заполярья смесь камня и льда) и 142 тысячи кубометров скальных пород, отсыпали для плотины 460 тысяч кубометров грунта, 118 тысяч «кубов» камня и уложили 73 тысячи кубических метров бетона. Первый ток Нивская ГЭС дала 30 июня 1934 года. За ударный труд 202 спецпереселенца были досрочно освобождены и восстановлены в гражданских правах, а передовикам строительства вручили почетные грамоты и премии. Именно с этой первой в мире гидроэлектростанции, построенной за полярным кругом, началось бурное развитие энергетики и промышленности Кольского полуострова. Создание Нивской ГЭС дало возможность освоить крупнейшие апатитовые месторождения, обнаруженные в Хибинском массиве, и построить шахтерский город Хибиногорск (ныне Кировск в Мурманской области). В годы Великой Отечественной войны Нивская ГЭС обеспечивала электроэнергией железную дорогу и Кандалакшский механический завод, где ремонтировали военную технику для Карельского фронта, оборонявшего страну от Ладожского озера до Баренцева моря. ГЭС подвергалась бомбежкам и была частично разрушена, однако продолжала работать. Таким образом, первая в мире заполярная гидроэлектростанция по праву стала одной из побед русской истории. Последний раз редактировалось Chugunka10; 24.11.2021 в 10:26. |

|

#1210

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/osada-azova-ru...ami-26854.html

29 июня 2016, 00:00 Русские победы, История Последнее взятие Азова  Осада Азова русскими войсками в 1736 году. Фото: wikipedia.org Азов, расположенный всего в 15 км от устья Дона, занимал важное стратегическое положение. Крепость была «ключом» к Азовскому морю и Северному Причерноморью. Поэтому, начиная с XVII века, за нее развернулась ожесточенная борьба между Россией и Османской империей. В 1637 году Азов при поддержке запорожцев захватили донские казаки. Они удерживали город до 1642 года, после чего он снова достался туркам. В 1695 году крепость пытался взять Петр I, но это получилось у него только со второго раза, в 1696-м. До 1711 года город находился в составе русских владений, но после неудачного Прутского похода снова перешел под власть султана. В 1735 году началась новая Русско-турецкая война, одной из главных целей которой было возвращение Азова. Общее командование военными действиями против Османской империи возложили на генерал-фельдмаршала Бурхарда (или, как его называли по-русски, Христофора Антоновича) Миниха. Для завоевания Азова специально снарядили Донскую армию, которой была придана мощная артиллерия — 380 орудий, а также инженерная рота в составе более 200 человек. В начале марта 1736 года, как только Дон и Северский Донец освободились ото льда, приданная армии Миниха флотилия начала перевозку артиллерии и других военных грузов под Азов. 30 (19 по ст. ст.) марта русские войска подошли к Азову и приступили к обустройству лагеря. Русская армия под Азовом насчитывала восемь с половиной тысяч человек регулярных войск и три с лишним тысячи казаков и калмыков, турецкий гарнизон — около шести тысяч человек. К концу марта было взято несколько турецких укреплений поблизости от Азова, начался регулярный артобстрел самой крепости. В начале мая командование осадой было передано талантливому военачальнику, специально для этой цели вызванному из русской армии в Австрии, — фельдмаршалу Петру Петровичу Ласси. Он был выходцем из Ирландии, состоял на русской службе с 1700 года и успел зарекомендовать себя во многих крупных военных кампаниях начала XVIII века: участвовал в Полтавской битве, Прутском походе, воевал в Польше и Германии. Прибыв под Азов, Ласси обнаружил, что осадная артиллерия все еще не выгружена на берег. Вскоре по его приказу осадные орудия выгрузили и установили на позициях. Начался непрерывный массированный обстрел крепости. В бомбардировке со стороны Дона принимали участие девять «прамов» — плоскодонных кораблей, использовавшихся в качестве плавучих батарей. Одновременно русская галерная флотилия перекрыла устье Дона, не позволяя турецким кораблям подойти к Азову. 19 (8 по ст. ст.) июня одно из ядер, летевших в Азов, попало в пороховой склад, что привело к взрыву и колоссальным разрушениям. В городе было уничтожено несколько мечетей и около ста домов. Через десять дней, когда русские траншеи почти вплотную подошли к городу, фельдмаршал Ласси назначил штурм передовых укреплений. Атака, поддержанная артиллерийским огнем, началась в полночь. Турки, хотя и пытались сдержать натиск русских войск, вынуждены были отступить. После ночной атаки командующий гарнизоном Мастафа-Ага решил сложить оружие и 30 (19 по ст. ст.) июня начал переговоры о сдаче. Капитуляция была принята на условиях перехода Азова во владения русского государства. Турецкие военные могли выйти из города только с личным оружием, вся артиллерия доставалась победителям. В качестве трофеев в городе было взято почти 200 пушек и множество боеприпасов. По условиям Белградского мира, завершившего в 1739 году эту войну, Турция признала переход Азова к России, но в крепости, как находящейся на буферной территории, надо было уничтожить все укрепления; кроме того, в ней не должно было быть гарнизона. Эти условия были сняты, когда Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1775 года закрепил Азов за Россией. Последний раз редактировалось Chugunka10; 24.11.2021 в 10:25. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |

|

|