|

|

#1351

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/antarktida-otk...iya-27396.html

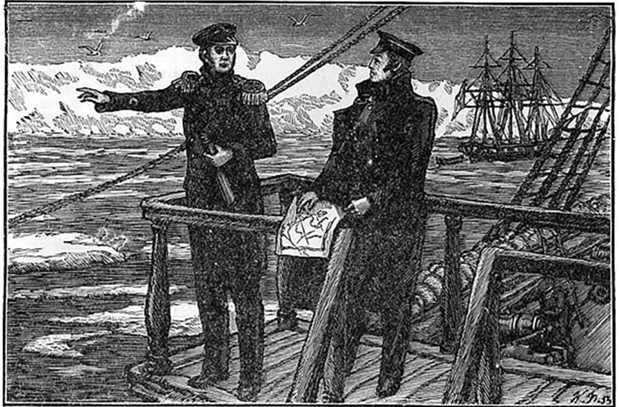

15 июля 2016, 00:00 Русские победы, История В поисках Южного материка: первая антарктическая экспедиция России  Беллинсгаузен и Лазарев у берегов Антарктиды. Рисунок П. Я. Павлинова, гравировал Л. С. Быков История крупнейших мировых географических открытий прекрасно помнит дату 28 января 1820 года — день, когда человек впервые увидел берега Антарктиды. Помнятся и имена кораблей, сумевших совершить подвиг и добраться до Южной земли, — русские шлюпы «Восток» и «Мирный», и имена их командиров — капитана 2 ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева. А вот дата начала этой уникальной для своего времени экспедиции вспоминается гораздо реже. Между тем, для того чтобы 16 июля (4 июля по старому стилю) 1819 года шлюпы смогли отправиться в путь из гавани Кронштадта, должно было произойти немало важных событий. Первое десятилетие XIX века русские моряки ознаменовали несколькими кругосветными плаваниями. Первое в 1803–1806 годах совершили Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский на шлюпах «Надежда» и «Нева». Любопытный факт: значительная часть моряков, которые после совершали новые кругосветные плавания и крупные открытия, были участниками того самого путешествия. В частности, на «Надежде» ходил лейтенант Фаддей Беллинсгаузен, и на ней же юнгой-добровольцем был Отто Коцебу, который в 1815–1818 годах вновь обошел вокруг света, в чине лейтенанта командуя бригом «Рюрик». А два других кругосветных плавания, предпринятых российским флотом вслед за первым, прошли под командованием новичков в этом деле. Лейтенант Василий Головнин, который в 1807–1809 годах обошел вокруг света на шлюпе «Диана», во время первой русской кругосветки набирался опыта на английских кораблях — так же, как и лейтенант Михаил Лазарев, обошедший вокруг света на шлюпе «Суворов» в 1813–1816 годах. Так что оба командира кораблей, которым предстояло отправиться в первую русскую антарктическую экспедицию, были опытными океанскими мореплавателями и кругосветчиками. Заниматься поисками «неизвестной Южной земли» — Terra Australia incognita — им еще не приходилось, но опыта в подготовке кораблей к плаванию в высоких южных широтах им хватало, в особенности Лазареву. Именно поэтому все основные трудности по приведению назначенных в экспедицию кораблей легли на плечи будущего командира «Мирного». Причем больше всего хлопот у него оказалось именно со своим шлюпом. Начать стоит с того, что изначально «Мирный» был совсем не «Мирным», а «Ладогой», и не шлюпом, а ледоходным транспортом. Проект «Мирного» разрабатывался на основе опыта, полученного русскими корабелами, участвовавшими в строительстве судов для голландской Вест-Индской торговой компании, под руководством известного корабельного мастера Ильи Разумова. Корабль, который тогда даже не помышлял об Антарктике, заложили на Олонецкой верфи 11 октября 1816 года, а полтора года спустя, 18 июля 1818-го, спустили на воду. Когда встал вопрос о втором корабле для экспедиции к Южной земле, вспомнили о «Ладоге»: времени строить новый уже не было, а из всех почти готовых лучше всего подходил именно этот. Перечислив транспорт в военно-морской флот как шлюп «Мирный», его тут же отправили на достройку в Кронштадт. Там на него установили вторую обшивку, обили подводную часть медью, чтобы корабль меньше обрастал, и усовершенствовали по предложению лейтенанта Лазарева рангоут и такелаж. В итоге получился корабль, отлично приспособленный к плаванию в холодных водах — но, увы, заметно уступающий в скорости своему напарнику, шлюпу «Восток». Тот строился на Охтенском адмиралтействе в Санкт-Петербурге (выкупленная казной из частного владения, эта судоверфь в то время специализировалась на небольших судах, не крупнее фрегата) по тому же проекту, что и шлюп «Камчатка», на котором в 1817 году отправился в свое второе кругосветное плавание лейтенант Василий Головнин. Как вспоминал потом Фаддей Беллинсгаузен, «когда я увидел шлюп, первый бросился мне в глаза необыкновенной величины рангоут. А как мне надлежало простирать плавание не в лучшее летнее время, не в свободных и чистых местах при пассатных ветрах, не в хорошем климате и не поблизости своих или чужих портов, то я предполагал уменьшить рангоут и сделать некоторые другие перемены, но по причине позднего времени уже некогда было к сему приступить». В итоге в первую русскую антарктическую экспедицию отправились два весьма разных по повадкам корабля, хотя оба и именовались шлюпами. Быстроходный «Восток» был гораздо чувствительнее к условиям плавания и очень плохо переносил шторма и особенно хождение во льдах. Гораздо лучше в такой обстановке себя чувствовал «Мирный», но на свободной воде ему частенько приходилось, как писал позднее Михаил Лазарев, «натруждать рангоут, пока спутник его несет паруса весьма малые и дожидается». Зато, будучи всего на сто тонн меньше по водоизмещению (884 тонны против 985 тонн), «Мирный» обслуживался экипажем из 72 человек, тогда как на «Востоке» служили 117 человек, и соответственно, бытовые условия у них были похуже.  Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. Рисунок П. Михайлова Однако никакая разница в повадках кораблей и условиях службы не помешала Фаддею Беллинсгаузену и Михаилу Лазареву организовать экспедицию так, что «Восток» и «Мирный» ни разу надолго не разлучались и по случайности друг от друга не отрывались. В этом была немалая заслуга и экипажей обоих шлюпов, почти полностью состоявших из добровольцев. Капитан 2 ранга Беллинсгаузен в своей книге «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжении 1819, 1820, 1821 годов на шлюпах "Восток" и "Мирный" с приложением атласа», которая впервые увидела свет в 1831 году, писал об этом так: «Когда шлюпы уже были почти готовы, мы приступили, по предоставленным нам правам, к избранию офицеров и служителей. Невзирая на трудности и опасности, каковых надлежало ожидать в предназначенном плавании, число охотников из офицеров было так велико, что мы имели немалое затруднение в избрании. А как на шлюп "Восток" нужно было только три лейтенанта и два мичмана, а на "Мирный" — два лейтенанта и два мичмана, то мы, к сожалению, не могли удовлетворить всех желающих быть нашими сотрудниками». В своем труде Фаддей Беллинсгаузен упоминает, что перед отправлением в путешествие он как руководитель экспедиции получил четыре инструкции, в том числе две от морского министра. Документы эти полностью представлены в книге воспоминаний мореплавателя, мы же процитируем несколько самых важных отрывков из первой, основной инструкции морского министра. Она, в частности, гласила: «Государь, вверив первую дивизию, назначенную для открытий, капитану 2-го ранга Беллинсгаузену, приказал руководствоваться касательно общего плана сей кампании нижеследующим: <…> Коль скоро наступит удобное время в сем году, он отправится для обозрения острова Георгия, находящегося под 55 градусом южной широты, а оттуда к земле Сандвичевой, и, обошед ее с восточной стороны, пуститься к югу и будет продолжать свои изыскания до отдаленной широты, какой только он может достигнуть; употребит всевозможное старание и величайшее усилие для достижения сколько можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестные земли, и не оставит сего предприятия иначе, как при непреодолимых препятствиях. Ежели под первыми меридианами, под коими он пустится к югу, усилия его останутся бесплодными, то он должен возобновить свои покушения под другими, и не упуская ни на минуту из виду главную и важную цель, для коей он отправлен будет, повторяя сии покушения ежечасно как для открытия земель, так и для приближения к Южному полюсу. <…> Государь, полагаясь на усердие, познания и таланты капитана 2-го ранга Беллинсгаузена и не желая стеснять его в действии, ограничивается указаниями главнейших предметов, для которых он отправлен и уполномочивает его, судя по обстоятельствам, поступать как он найдет приличным для блага службы и успеха в главной цели, состоящей в открытиях в возможной близости Антарктического полюса. В особенности рекомендуется ему иметь неусыпное попечение о сохранении здоровья экипажей, что во всякое время и во всех случаях должно быть предметом ревностнейших его стараний. Государь повелевает также во всех землях, к коим будут приставать, и в которых будут находиться жители, поступать с ними с величайшей приязнью и человеколюбием, избегая сколько возможно всех случаев к нанесению обид или неудовольствий, а напротив того стараясь всемерно привлечь их ласкою и не доходить никогда до строгих мер, разве только в необходимых случаях, когда от сего будет зависеть спасение людей, вверенных его начальству». И надо признать, что на протяжении всей экспедиции, которую и по сей день опытные исследователи южных широт называют во многом уникальной, русские моряки ни разу не посрамили своего высокого звания и не дали повода обвинить их в небрежении долгом. Достаточно привести такой факт: за всю экспедицию людские потери составили всего три (!) человека: два матроса во время шторма сорвались с мачт, и один моряк скончался от хронического заболевания. 16 июля 1819 года «Восток» и «Мирный» снялись с якорей в Кронштадтской гавани, а вернулись в нее 5 августа 1821 года. Плавание продолжалось 751 день, из которых 527 дней корабли провели на ходу, в том числе 122 дня — южнее 60-й параллели и 100 дней — во льдах. Впервые к берегам Антарктиды русские моряки подошли 26 января 1820 года, а затем совершили еще восемь таких подходов: пять в феврале 1820 года, и три — в январе-феврале 1821-го. В общей сложности за время экспедиции шлюпы преодолели расстояние в 49 720 морских миль (две с четвертью длины экватора) и, помимо нового материка, открыли еще 29 островов. Большинство из них получили русские имена: в честь императоров — остров Петра I и земля Александра I, в честь участников плавания — острова Анненкова, Завадовского, Лескова, Торсона, в честь кораблей — остров Восток. А группа островов, открытых восточнее острова Гаити, по предложению Фаддея Беллинсгаузена, была названа островами Россиян. Эта традиция возобновилась полтора столетия спустя, во времена советских антарктических экспедиций: на открытом русскими моряками материке появились станции «Беллинсгаузен», «Лазарев», «Восток», «Мирный», «Новолазаревская» и «Восток-1»… Последний раз редактировалось Chugunka10; 16.12.2021 в 14:13. |

|

#1352

|

||||

|

||||

|

http://kolegov-a-o.livejournal.com/852805.html

16 июл, 2014 at 7:50 AM  День памяти правившей Россией в 1682-1689 гг. царевны Софьи Алексеевны (1654-1704) А также: выдающегося русского живописца А.А.Иванова (1806-1858), поэта Н.Н.Асеева (1889-1963), поэта Н.Ф.Домовитова (1918-1996). В этот день родились: великий поэт, государственный деятель, автор «Гром победы, раздавайся!» — неофициального русского национального гимна конца XVIII - начала XIX столетия, Г.Р.Державин (1743-1816), биолог, основоположник отечественной экспериментальной биологии, директор организованного им института экспериментальной биологии Н.К.Кольцов (1872-1940), агроном, академик, создавший почвозащитную систему земледелия, А.И.Бараев (1908-1985), ученый-изобретатель, академик, генеральный конструктор научно-производственного объединения «Алмаз» им. А. А. Расплетина, создатель зенитной ракетной системы нового поколения С-300П Б.В.Бункин (1922-2007), поэт А.Д.Дементьев (род.1928). Церковный календарь (3 июля по ст.ст. Седмица 4-я по Пятидесятнице, Глас вторый). Мч. Иакинфа (108). Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудотворца (1652). Прпп. Анатолия, в Ближних пещерах (XII), и другого Анатолия затворника, в Дальних пещерах (XIII), Печерских. Блгвв. князей Василия и Константина Ярославских (XIII). Свт. Василия, еп. Рязанского (1295). Прп. Иоанна и Лонгина Яренгских (1544-1545). Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Московского (1589). Прп. Никодима Кожеезерского (1640). Мчч. Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голиндухи (II). Мчч. Мокия и Марка (IV). Прп. Александра, первоначальника обители Неусыпающих (ок. 430). Свт. Анатолия, патриарха Константинопольского (438). Прп. Исайи отшельника, Египетского и Палестинского. Блжж. Михаила и Фомы, юродивых, Сольвычегодских Последний раз редактировалось Chugunka10; 16.12.2021 в 14:12. |

|

#1353

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/society/calenda...305-jule_16-0/

15 июл 2015 в 18:00  Общество » День в истории » Июль Православный календарь День памяти благоверных князей Василия и Константина Ярославских. Василий и Константин жили во время нашествия Батыя на Россию. Владимир, заболев, скончался (1249), а Константин пал в битве с татарским полчищем (1257). Перенесение мощей святителя Филипа, митрополита Московского, всея России чудотворца (1652). Народная традиция Маков день. Маков день считается несчастливым. В этот день лучше быть осторожным и не начинать никакие дела. Начало уборки озимой ржи. Полное созревание и лесной и садовой земляники. Именинники: Анатолий, Акинф, Александр, Василий, Демид, Евлампий, Иван, Константин, Марк, Мокей, Никодим и Филип. События 16 июля 1748 года знаменитый ученый Михаил Ломоносов сформулировал свой знаменитый "Закон сохранения веса материи и движения". 16 июля 1811 года шлюп "Диана", совершавший кругосветное плавание под командованием Василия Головнина, был пленен японцами. 16 июля 1814 года в печати вышло стихотворение "К другу стихотворцу" юного Александра Пушкина - первая публикация поэта. 16 июля 1819 года в шесть часов вечера из Кронштадта вышли четыре русских шлюпа. "Открытие" и "Благонамеренный" под командованием М. Н. Васильева и Г. С. Шишмарева ушли в арктические воды для изыскания Северного морского пути из Берингова пролива в Атлантический океан, а "Восток" и "Мирный" под командой Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева направились в кругосветное плавание в Антарктику для поисков Южного материка. 16 июля 1965 года, 50 лет назад, в Советском Союзе осуществлен первый пуск ракеты-носителя "Протон". 16 июля 1992 года верховный Совет Российской Федерации принял постановление "О реабилитации казачества". Дни рождения 16 июля 1921 года родился Ги Лярош, известный французский кутюрье. 16 июля 1932 года родился Олег Протопопов. В паре с Людмилой Белоусовой — первый обладатель золотых медалей Олимпийских игр (1964, 1968) и мира в истории отечественного парного катания. Скорбные даты 16 июля 1954 года скончался Петр Лещенко, известный певец. 16 июля 1992 года скончалась Татьяна Пельтцер, знаменитая актриса, народная артистка СССР. 16 июля 2007 года умер Дмитрий Пригов, поэт, художник, один из создателей литературно группы "Альманах". Последний раз редактировалось Chugunka10; 16.12.2021 в 14:00. |

|

#1354

|

||||

|

||||

|

https://www.calend.ru/day/2019-7-17/

Праздники Профессиональный праздник Праздники России 2016  День металлурга Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной профессии – металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад... Праздники России  День основания морской авиации ВМФ России Сегодняшняя дата, 17 июля, считается Днем основания морской авиации Военно-Морского Флота Российской Федерации. 17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Четыре... А также в этот день: Православные праздники  День преподобного Андрея Рублева Год рождения преподобного Андрея Рублева не известен, не известно и его происхождение, исторические сведения о нем скудны. Наличие у него прозвища-фамилии (Рублев) дает возможность предположить, что происходил он из образованных кругов общества,... 17 июля в народном календаре  Андрей Налива Дата по старому стилю: 4 июля Русские люди в этот день поминают иконописца Андрея Рублева, которого православная церковь канонизировала в лике святых. Биографические сведения об Андрее Рублеве очень скудны. Известно лишь, что он происходил из... 17 июля в истории Знаменательные события  1579 Явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани (8) 17 июля 1579 года в Казани была явлена икона Пресвятой Богородицы, ставшая на Руси одной из самых почитаемых. Хотя по правилам Русской православной церкви датой явления иконы принято считать 21 июля по новому стилю. Икона представляет собой...  1918 В Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи Расстрел царской семьи был санкционирован Советом Народных Комиссаров и ВЦИК. В соответствии с этим решением Уральский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании 12 июля 1918 года принял постановление о казни. В ночь с...  1942 Началась Сталинградская битва Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны. 17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической оборонительной операции начался первый (оборонительный) этап битвы. Он продолжался до 18 ноября 1942...  1945 В Потсдаме началась конференция «Большой тройки» (Потсдамская конференция) 17 июля 1945 года в Потсдаме (пригород Берлина) открылась последняя конференция лидеров «Большой тройки» – руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (СССР, США и Великобритании): Иосифа Сталина, Гарри...  1998 Состоялось захоронение останков императора Николая II и его близких, убитых в 1918 году в Екатеринбурге 19 августа 1993 года было открыто уголовное дело об убийстве царской семьи 17 июля 1918 года. Дело вел старший прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры РФ Владимир Соловьев. 23 октября 1993 года по распоряжению Правительства РФ была создана...  2013 Состоялась церемония закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани 17 июля в Казани состоялась церемония закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады. Для Российской сборной летние игры стали рекордными по количеству медалей: 292 награды, из которых 155 золотых, 75 серебряных, 62 бронзовые. Второе место заняла... Родились в этот день  1846 Николай Миклухо-Маклай русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник  1891 Борис Лавренев советский прозаик, драматург 1898 Беренис Эббот Беренис Эббот американский фотограф  1912 Дмитрий Иванов русский журналист и культуролог, представитель русского зарубежья  1945 Алексей Рыбников советский и российский композитор, Народный артист России Умерли в этот день  1453 Дмитрий Шемяка великий князь Московский (1445-1447), князь Углицкий и Галицкий  1918 Николай II Романов последний российский император (1894-1917)  1904 — 1918 Алексей Романов российский Цесаревич и Великий Князь  1918 Александра Федоровна Романова российская императрица (1894-1917), супруга Николая II  1975 Борис Бабочкин советский актер и режиссер, педагог, Народный артист СССР  1976 Михаил Яншин советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР  1980 Николай Цицин советский ботаник, генетик и селекционер, академик  2005 Спартак Мишулин советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР © Calend.ru Последний раз редактировалось Chugunka10; 16.12.2021 в 14:07. |

|

#1355

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/parad-pobejden...iya-27435.html

16 июля 2016, 00:00 Русские победы, История Немецкий «парад» в Москве  Прохождение 57 000 немецких военнопленных по улицам Москвы, 1944 год. Фото: archive.is В конце июня 1944 года наша армия начала наступательную операцию «Багратион» — буквально за две недели стремительным наступлением была освобождена большая часть Белоруссии и разгромлена крупнейшая группировка гитлеровских войск. Из более чем миллиона солдат вермахта в ходе нашего наступления погибли около 400 тысяч, еще 158 тысяч гитлеровцев попали в плен. Из 47 немецких генералов, воевавших в качестве командиров корпусов и дивизий в Белоруссии, в плен попала почти половина — 21. Эти потери врага даже превысили результаты знаменитой Сталинградской битвы. Сообщения «Совинформбюро» о стремительном наступлении, решительных успехах и большом количестве пленных вызвали удивление и даже недоверие у наших союзников на Западе — ведь во Франции англо-американцы, действую против значительно более слабой немецкой группировки, имели куда более скромные успехи. И тогда руководство СССР решило продемонстрировать нашему народу и всему миру множество только что захваченных в плен врагов. Известно, что Гитлер в 1941 году планировал парад победы в Москве — спустя три года десятки тысяч его солдат действительно прошли по нашей столице. Только это был не блестящий марш победителей, а шествие пленных. Уныло и обреченно бредущие под конвоем бесконечные колонны гитлеровцев показывали москвичам, всему народу Советского Союза и всему миру, что дни Третьего рейха сочтены… Кстати, авторами идеи подобного «парада» пленных были сами немцы. В 1914 году они прогнали по Кенигсбергу русских солдат и офицеров, взятых в плен после разгрома в Восточной Пруссии армии генерала Самсонова. Спустя 30 лет немецкая фантазия ударила по своим же создателям. Для аналогичного «парада» в Москву в июле 1944 года привезли более 57 тысяч германских военнопленных, только что захваченных в Белоруссии. Организацией их приема и проведения по улицам столицы занималось командование Московского военного округа во главе с генерал-полковником Павлом Артемьевичем Артемьевым. Именно он в самые трагические дни осени 1941 года командовал гарнизоном Москвы, а 7 ноября того года организовывал знаменитый парад защитников столицы. Теперь генерал Артемьев командовал другим «парадом» из десятков тысяч живых трофеев. Показательно, что в секретных документах советских спецслужб организация этого «парада» носила кодовое наименование «Большой вальс». Прибывших в столицу пленных разместили на московском ипподроме и стадионе «Динамо». В Москву взяли только тех, кто не был ранен и мог передвигаться самостоятельно. Организацией снабжения десятков тысяч пленных едой и водой на стадионе и ипподроме занимались московские пожарные. Накануне «парада» немцам роздали усиленный паек, в том числе хлеб с салом. 17 июля 1944 года к 11 часам утра пленных построили в две огромные колонны — 20 человек по фронту в каждой. Колонны, в свою очередь, разделили на «коробки» по 600 человек. Пленных выстроили в соответствии с воинскими званиями — впереди первой коробки отдельной группой вели 19 генералов, за ними поставили множество полковников, за которыми выстроили других офицеров и далее рядовых солдат. Первую самую большую колонну — 42 тысячи военнопленных — повели по Ленинградскому шоссе (ныне Ленинградский проспект) и улице Горького к площади Маяковского и далее на восток по Садовому кольцу. Этот «парад» под конвоем конных и пеших бойцов нашей армии продолжался 2 часа 25 минут. По Садовому кольцу 42 тысячи немцев дошли до Курского вокзала, где их ожидали вагоны, чтобы развезти по лагерям военнопленных. Вторую колонну, в которой было 15,6 тысячи гитлеровцев, проведя по Ленинградскому шоссе, повернули на Садовом кольце против часовой стрелки в западном направлении. Они прошли Большую Садовую и Садово-Кудринскую улицы, Смоленскую площадь и на Калужской площади свернули на Большую Калужскую улицу, дойдя до станции Канатчиково Окружной железной дороги. «Парад» этой группы пленных занял 4 часа 20 минут. Колонны немцев сопровождали наши бойцы — всадники с обнаженными шашками и пехотинцы, державшие винтовки с примкнутыми штыками наперевес. За пленными следовали поливальные машины, символически смывая после несостоявшихся оккупантов грязь с асфальта. Операция «Большой вальс» закончилась к семи часам вечера 17 июля 1944 года, когда всех пленных разместили по вагонам и отправили в лагеря военнопленных. На всем протяжении «парада» многотысячные колонны немцев наблюдали москвичи, пережившие годы войны. Большинство смотрели на павших сверхчеловеков-«юберменшей» молча и с презрением, лишь иногда раздавались выкрики «Смерть Гитлеру!» и «Смерть фашизму!». Можно констатировать, что наши люди оказались на высоте и проявили достоинство, не выказывая к разгромленному смертельному врагу ни истеричной ненависти, ни бессмысленного «гуманизма». Среди наблюдавших «парад» пленных было множество иностранных дипломатов и корреспондентов. В их числе был и бригадный генерал Эрнест Пети, глава французской военной миссии, прибывший в Москву по поручению «Сражающейся Франции» генерала Де Голля. Он стоял во французском военном мундире с орденом Боевого Красного Знамени, которым его наградило наше правительство. В числе невольных участников «парада» военнопленных было и несколько десятков французских коллаборационистов из Французской 8-й штурмовой бригады войск СС, также взятых в плен в Белоруссии. Завидев своего соотечественника, они стали кричать генералу Пети: «Мы не были добровольцами! Нас призвали насильно. Да здравствует Франция!» Эрнест Пети, по свидетельству очевидцев, лишь зло сплюнул и процедил сквозь зубы: «Мерзавцы!». В тот день весь мир смог увидеть начало конца гитлеровской Германии. Так проведенная 17 июля 1944 года операция «Большой вальс», вошедшая в историю как «Парад побежденных», стала большим моральным и пропагандистским успехом нашей страны в борьбе со смертельным врагом. Последний раз редактировалось Chugunka10; 17.12.2021 в 10:23. |

|

#1356

|

||||

|

||||

|

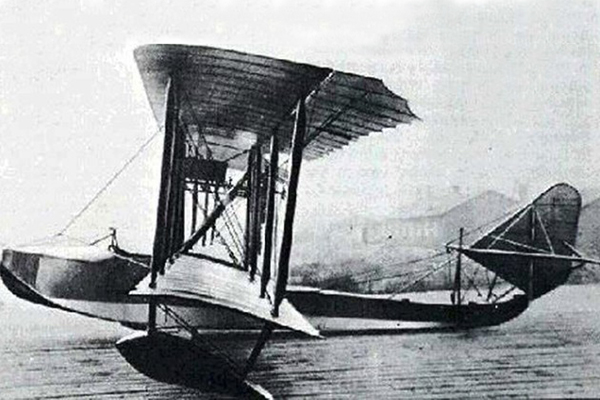

http://rusplt.ru/wins/morskaya-aviat...sii-27475.html

16 июля 2016, 00:00 Русские победы, История Настоящая история первой победы русских морских летчиков  Военно-морской авианосец «Адмирал Кузнецов». Фото: warfiles.ru С 1996 года морская авиация Военно-морского флота России отмечает свой официальный день рождения 17 июля — эту дату главком российского ВМФ установил своим приказом № 253 от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности». Поводом к нему, как гласит официальный интернет-портал Минобороны России, стали события 17 июля 1916 года, когда четыре гидросамолета русского флота вступили в бой с четырьмя германскими гидропланами — и одержали победу. И вот уже десять лет морская авиация и все, кто с нею связан, отмечают свой профессиональный праздник… не в тот день! В реальности воздушный бой, о котором идет речь, состоялся на 13 дней раньше — 4 июля (21 июня по старому стилю) 1916 года, а дата в приказе, видимо, появилась потому, что при его подготовке кто-то посчитал, что день 4 июля указан по старому стилю. Причем несовпадение дат — не единственное «темное место» в официальной истории Дня морской авиации России: в популярном изложении она не приводит ни имен летчиков, ни детальных обстоятельств схватки. Но десятый официальный день рождения русской морской авиации и вековой юбилей знаменитого воздушного боя — достаточный повод для того, чтобы восстановить справедливость и достоверно описать события столетней давности в небе над Рижским заливом. Начать, пожалуй, стоит с краткой истории появления в русском флоте собственной авиации. 2 июня 1912 года начальник Морского генерального штаба вице-адмирал Александр Ливен распорядился о формировании инфраструктуры авиационных частей в 1913 году. Через два месяца, 6 августа 1912 года, в Гребном порту на Васильевском острове отслужили торжественный молебен по случаю спуска на воду первого гидроплана: так начала свою работу Опытная авиационная станция — первая официальная авиачасть Балтийского флота. Через три года начала работу Петроградская Офицерская школа морской авиации: 18 мая 1915 года начальник Морского генерального штаба вице-адмирал Александр Русин распорядился о ее создании, и уже 28 июля на дамбе Гутуевского острова в присутствии Великого князя Александра Михайловича отслужили торжественный молебен по случаю открытия школы. Поздней осенью того же года школа, чтобы не прерывать занятий на зиму, открывает Каспийское отделение в Баку, занятия в котором начались 22 ноября. Именно Бакинское отделение дало путевку в морское небо всем четверым летчикам, участвовавшим в воздушном бою 4 июля 1916 года — подпоручику Александру Извекову, мичману Геннадию Карцову, лейтенанту Сергею Петрову и мичману Борису Щепотьеву. Все четверо получили звания морских летчиков зимой-весной 1916 года и отправились на Балтику, где и были зачислены в штат авиаотряда, самолеты которого базировались на первом российском авианосце — гидроавиатранспорте «Орлица». Об этом удивительном корабле стоит рассказать чуть подробнее. Конечно, авианосцем в полном смысле слова он не был, поскольку не имел палубной авиации, а был оснащен гидропланами. Перед взлетом их выгоняли из ангаров и с помощью лебедки опускали на воду, откуда они и поднимались в воздух — а после приводнения весь процесс проходил в обратном порядке. Само же судно было построено в 1903 году в Англии, получило имя «Вологда», позднее было переименовано в «Императрицу Александру», а после того как в 1915 году Морское ведомство приобрело его, чтобы превратить в гидроавиатранспорт, было зачислено в военный флот под именем «Орлица». Первоначально авиакрыло «Орлицы» состояло из четырех французских гидропланов FBA (пятый в разобранном виде хранился в трюме), а в мае 1916 года корабль вернулся из Рижского залива в Петроград, где его перевооружили отечественными гидропланами М-9 конструкции Дмитрия Григоровича. Эти летающие лодки, оснащенные 150-сильными двигателями и имевшие экипаж из двух человек — пилота и стрелка, — в то время были одними из лучших гидросамолетов в мире. М-9 был настоящей флотской «рабочей лошадкой», способной выполнять функции истребителя, разведчика и даже бомбардировщика (самолет поднимал на борт до 100 кг бомб), надежной в эксплуатации и простой в пилотировании. Правда, у М-9 были невысокая скорость — всего 110 км/ч — и слабая вооруженность: единственный пулемет стрелял только вперед, а против атаки сзади аэроплан был беззащитен. И все же до 1917 года М-9 были серьезным противником для германских гидропланов типа Friedrichshafen FF.33 — более скоростных и более приспособленных к воздушному бою тех лет: сидевший позади пилота стрелок имел возможность кругового обстрела. Весь вопрос был лишь в том, чье мастерство окажется выше, а мужество — крепче. И, как показали июльские воздушные бои 1916 года, преимущество было на стороне русских летчиков. Первое воздушное сражение того лета, в котором участвовали гидропланы из состава авиакрыла «Орлицы», состоялось 2 июля (19 июня по старому стилю). Вел этот бой лейтенант Сергей Петров — тот самый, что повторно прославится двумя днями позднее. Согласно донесениям того времени он вылетел на перехват двух немецких гидропланов, пытавшихся атаковать линкор «Слава», обстреливавший германские батареи на берегу Рижского залива. В результате схватки один немец был сбит (пули попали ему в радиатор), а второй сумел оторваться от преследования и уйти. Два дня спустя в воздушном бою участвовали уже все четыре самолета «Орлицы», противостоявшие трем «Фридрихсхафенам» FF.33 и одной летающей лодке «Бранденбург» FB. Причем на сей раз германские летающие лодки охотились не за линкором, а конкретно за русским авиатранспортом: немецкое командование по достоинству оценило возможности его гидросамолетов и пилотов, управляющих ими. Первым на перехват атакующего противника бросился барражировавший над кораблем-маткой самолет подпоручика Александра Извекова, который навязал встречный бой истребителям FF.33 — они явно оттянули на себя русского летчика, чтобы дать возможность поднимавшему до 200 кг бомб «Бранденбургу» добраться до «Орлицы». Но выполнить эту задачу германский гидроплан не сумел: на подлете его встретили три только что взлетевших русских самолета, за штурвалами которых сидели мичман Геннадий Карцов, лейтенант Сергей Петров и мичман Борис Щепотьев. Им удалось отогнать противника, который, впрочем, не слишком стремился рисковать — но на помощь своему боевому товарищу летчики опоздали. Неприятельские пули попали в бензобак М-9 подпоручика Извекова, самолет загорелся, рухнул в воду и пошел ко дну вместе с пилотом Александром Извековым и стрелком унтер-офицером Назаровым. Летчик-герой, как удалось выяснить исследователям, посмертно был удостоен ордена Святого Георгия IV степени: указ о награждении датирован 26 августа 1916 года.  Гидроплан М-9. Фото: spbstu.ru Впрочем, и немцы не ушли без потерь: М-9 под управлением лейтенанта Петрова удалось сбить FF.33 с бортовым номером 666. Подбитый гидроплан резко пошел на снижение, попытался приводниться, но скапотировал, так что оба члена его экипажа оказались в воде. К этому времени «Бранденбург», так и не атаковавший «Орлицу», уже изо всех сил тянул в сторону берега, а следом за ним бросились и два оставшихся «Фридрихсхафена»: судя по всему, оба были подбиты, но сумели уйти от преследования. Впрочем, гнался за ними, и то недолго, только один М-9 — мичмана Карцова. Два других русских гидроплана приводнились, чтобы поднять из воды экипаж сбитого немецкого самолета — лейтенанта цур зее (соответствует званию обер-лейтенанта) фон Зибурга и обермата (унтер-офицера) Майера. Сам гидроплан, покачивавшийся на волнах кверху брюхом, поднимать не стали: матросы с миноносца «Охотник» сняли с него пулемет и приборы, после чего самолет потопили выстрелами с борта корабля. Дальнейшая судьба трех выживших в том первом победном для русской морской авиации бою пилотов-однокашников, сослуживцев по авиакрылу «Орлицы», сложилась очень по-разному. Мичман Геннадий Карцов в декабре 1916 года был произведен в лейтенанты, после революции перешел на службу в Красный флот, но так до конца и не принял новую власть, стал участником Кронштадтского восстания 1921 года — и был расстрелян как мятежник 20 апреля того же года. Обладатель трех военных орденов — Святого Георгия IV степени (награжден 28 ноября 1916 года за бой 4 июля), Святого Станислава III степени, Святой Анны III степени — Сергей Петров дослужился до звания старшего лейтенанта, стал командиром отдельного корабельного отряда воздушной дивизии Балтийского флота, в конце 1917 года вернулся в Баку руководить школой морской авиации — и был по глупой случайности убит патрулем в конце зимы или начале весны 1918 года. Мичман Борис Щепотьев стал единственным, кто пережил обе мировые войны, причем его судьба вполне достойна сюжета авантюрного романа. После революции он оказался военспецом в Красной армии и в 1918–1919 годах командовал 2-м морским истребительным авиаотрядом «Искра» на Северном фронте, а с августа 1919-го служил летчиком 3-го авиаотряда на Северо-Западном фронте. Именно там Щепотьев, который, по некоторым данным, состоял в подпольной офицерской организации, нашел возможность перелететь на ту сторону фронта — и воевал уже в Белой армии, получив за военные заслуги звание лейтенанта. После поражения белых Щепотьев поступил на службу в морскую авиацию эстонского ВМФ, дослужился до звания капитан-майора (капитан 3 ранга), после присоединения Эстонии к СССР ушел в отставку, 26 июня 1941 года был арестован, осужден и отправлен в Пермскую область, в Ныроблаг. Закалка морского летчика помогла Борису Щепотьеву выжить за колючей проволокой: он отбыл все присужденные ему десять лет заключения и вышел на свободу в 1951 году, поселившись в поселке Ныроб, где и жил до самой смерти в начале 1960-х. …Конечно, реальная история воздушного боя 4 июля 1916 года, как оказалось, существенно отличается от той короткой лакированной истории, которую к 17 июля каждого года вспоминают ко Дню морской авиации России. Но если не считать неточности в датах, нужно признать, что повод для праздника был выбран вполне достойный — пусть и не самый очевидный. Мужество, летное мастерство и боевое братство морских летчиков Балтики, продемонстрированные в той схватке, не иссякли за минувший век, а нынешние представители морской авиации ВМФ России достойно продолжают их главное дело — охраняют небо над морскими рубежами страны. Последний раз редактировалось Chugunka10; 17.12.2021 в 10:26. |

|

#1357

|

||||

|

||||

|

http://kolegov-a-o.livejournal.com/853548.html

17 июл, 2014 at 10:30 AM  Памятная дата: 1918 г. - 95 лет назад в Екатеринбурге расстреляна царская семья  День авиации военно-морского флота День авиации военно-морского флота. В 1916 г. родилась российская морская авиация - 4 русских пилота с авиатранспорта «Орлица» одержали победу в воздушном бою с германскими самолетами над Балтийским морем  Князь_Андрей_Боголюбский День памяти Святого благоверного Великого Князя Андрея Боголюбского (1110-1174)  Андрей Рублев День памяти великого русского художника-иконописца преподобного Андрея Рублева. День памяти капитана 1-го ранга, исследователя Камчатки и Алеутских островов П.К.Креницына (1728-1770), генерал-майора, участника защиты Севастополя Н.Б.Герсеванова (1809-1871), религиозного, исторического и портретного живописца, академика, профессора П.В.Басина (1793-1877), путешественника и военного географа, генерал-майора, публициста М.И.Венюкова (1832-1901), радиотехника, академика М.В.Шулейкина (1884-1939),ботаника, генетика и селекционера, академика Н.В.Цицина (1898-1980), главного конструктора КБОМ (Конструкторского бюро министерства общего машиностроения), академика В.П.Бармина (1909-1993), писателя, автора исторических романов Д.М.Балашова (1927-2000). В этот день родились математик, академик С.К.Годунов (род.1929), океанолог, академик Г.В.Смирнов (род.1940). Церковный календарь (4 июля по ст.ст. Седмица 4-я по Пятидесятнице, Глас вторый). Память свв.Царственных Мучеников: Царя - Мученика Николая II и иже с ним убиенных. Свт. Андрея, архиеп. Критского (712-726). Прп. Марфы, матери Симеона Дивногорца (551). Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV). Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского (1174). Обретение мощей прп. Евфимия, Суздальского чудотворца (1507). Мчч. Феодота и Феодотии (108). Сщмч. Феодора, еп. Киринейского (310). Прп. Тихона, Василия и Никона, Соловецких. Новомч. иеромон. Нила (Полтавского) (1918). Галатской иконы Божией Матери. Сщмч. Феодора, еп. Киринейского в Ливии и иже с ним мцц. Киприллы, Арои и Лукии. Св. Андрея Русского, Каирского Последний раз редактировалось Chugunka10; 17.12.2021 в 10:49. |

|

#1358

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/society/calenda...500-jule_17-0/

16 июл 2015 в 18:00  Общество » День в истории » Июль 17 июля Православный календарь День памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца (1430). Андрей Рублев вместе со знаменитым иконописцем Феофаном Греком расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле; вместе с иноком Даниилом Черным расписал Успенский собор во Владимире и Троицкий собор в обители преподобного Сергия. Им написана икона святой Троицы. Андрей Рублев погребен в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве. День памяти святителя Андрея, архиепископа Критского. Написал много богослужебных сочинений и песнопений. Был великим подвижником (712). День памяти святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского (1110-1174). Был великим распространителем христианства на Руси. Им создано 30 храмов. При нем был установлен в Русской церкви праздник Покрова Божией Матери, а также празднование 14 августа Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (в честь крещения Руси и в память о бывшей в 1164 году победе над волжскими болгарами). Этот день известен в народе как Медовый Спас. …Он погребен во Владимире. Его мощи перенесены в серебряную раку в 1820 году. Память его чтится церковью 29 июня (день убийства) и 17 июля, по особой службе. 14 августа (1 августа по старому стилю) отмечается его день рождения. Народная традиция Андрей Налива. "Озими в наливах дошли, а батюшка овес до половины дорос". "Озими в наливе, греча на восходе". "Овес в кафтане, а на грече и рубашки нет". На яблонях ставят ловчие пояса против вредителей. Именинники: Андрей, Ефим, Марфа, Федот, Федотья и Федор. События Читайте также: Основатели учений в реальности: Лютер 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Расправа произошла в Ипатьевском доме Екатеринбурга. Помимо царя, были убиты наследник престола Алексей, императрица Александра Федоровна, царевны Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария, а также доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Трупп и горничная Демидова. 17 июля 1942 года в большой излучине Дона, на дальних подступах к Сталинграду, передовые части 6-й полевой армии немецко-фашистских войск вышли к реке Чир и вступили в бой с частями 62-й армии Сталинградского фронта под командованием маршала Тимошенко. Началась великая Сталинградская битва. 17 июля 1944 года по Садовому кольцу и другим улицам Москвы прошел так называемый "Парад побежденных". Колонну из почти 60 тысяч немецких военнопленных возглавлял Фридрих Вильгельм фон Паулюс. С остатками своей армии он сдался под Сталинградом в тот самый момент, когда фюрер пожаловал ему звание генерал-фельдмаршала. 17 июля 1945 года, 70 лет назад, начала свою работу знаменитая Потсдамская (Берлинская) конференция глав стран — победительниц во Второй мировой войне. 17 июля 1962 года в 6 часов 50 минут атомная подводная лодка К-3 (будущий "Ленинский комсомол") достигла Северного полюса Земли. После возвращения лодку на пирсе встречали Н. С. Хрущев и министр обороны Р. Я. Малиновский. Как только экипаж сошел на берег, сразу же началось награждение. Малиновский шилом перочинного ножа проделывал дырки, а Хрущев вручал ордена и медали всем участникам похода. Руководитель похода контр-адмирал А. И. Петелин, командир подлодки капитан 2-го ранга Л. В. Жильцов и командир БЧ-5 Р. А. Тимофеев были удостоены звания Героя Советского Союза. 17 июля 1964 года вышла книга Андрея Вознесенского "Антимиры". 17 июля 1982 года журналист Василий Песков впервые посетил "таежный тупик". Об удивительной истории семьи Лыковых, более полувека назад оставившей мирскую суету и поселившейся в глухой тайге, он рассказал нам со страниц "Комсомольской правды". 17 июля 1998 года в Санкт-Петербурге состоялось захоронение останков семьи последнего российского императора. Юбилеи 17 июля 1945 года, 70 лет назад, родился Алексей Рыбников, известный отечественный композитор. Помните "Юнону" и "Авось"? Дни рождения 17 июля 1846 года родился Николай Миклухо-Маклай, великий путешественник и этнограф, более 15 лет изучавший жизнь и быт папуасов Новой Гвинеи. Скорбные даты 17 июля 1762 года скончался Петр III, российский император. Свергнут собственной супругой — Екатериной II, с помощью гвардии. 17 июля 2001 года погиб Тимур Апакидзе, летчик морской авиации, Герой России. Первым в СССР произвел посадку на палубу корабля, сыграл решающую роль в сохранении палубной авиации в России. Погиб при исполнении демонстрационных полетов, пытаясь спасти самолет. 17 июля 2005 года, 10 лет назад, скончался Спартак Мишулин, известный актер театра и кино. Помните Саида из "Белого солнца пустыни"? |

|

#1359

|

||||

|

||||

|

http://www.kommersant.ru/gallery/223..._campaign=foto

1918 год. Совет народных комиссаров принял постановление «О постановке в Москве памятников великим людям»  1939 год. Советский революционер и дипломат Федор Раскольников заочно объявлен вне закона как «перебежавший в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающийся вернуться в СССР» Последний раз редактировалось Chugunka10; 17.12.2021 в 11:07. |

|

#1360

|

||||

|

||||

|

— 1770 г. В ходе русско-турецкой войны 1768–1774 гг. русская армия (39 тыс. человек при 115 орудиях) под командованием П. А. Румянцева разгромила при реке Ларга турецкую армию (80 тыс. татарской конницы и турецкой пехоты при 33 орудиях). Потери противника составили около 1 тыс. человек убитыми, 33 орудия и большой обоз Русские понесли потери убитыми и ранеными 91 человек. В сражении выявилось преимущество новой тактики П. А. Румянцева перед общепринятой. Расчленение армии на дивизионные и полковые каре позволяло действовать наступательно и маневрировать на поле боя. Румянцев применил рассыпной строй егерей, действовавших перед фронтом каре, а также обход войск противника с целью атаки во фланг. За эту победу П. А. Румянцев был награжден орденом Св. Георгия 1-й ст.

— 1854 г. В ходе Крымской войны 1853–1856 гг. соловецкие монахи во главе с игуменом Александром отразили нападение двух английских пароходо-фрегатов на Соловецкий монастырь. Несмотря на сильный обстрел монахи успешно отбивались своими двумя пушками от врага и даже нанесли повреждение английскому кораблю. — 1921 г. Создана Следственная часть при Президиуме ВЧК, задачей которой стало производство дознания и предварительного следствия по делам, отнесенным к ведению ВЧК. — 1928 г. В Шиханах Саратовской области образован научно-исследовательский испытательный институт — ведущее научное учреждение войск радиационной, химической и биологической защиты. — 1936 г. Мятежом фалангистов и франкистов началась гражданская война в Испании. Для борьбы против мятежников, поддержанных Германией и Италией, республиканскому правительству оказали помощь другие правительства и граждане. На стороне республиканцев сражались около 50 тыс. иностранных добровольцев, в том число 2,5 тыс. французов, 5 тыс. поляков, 3 тыс. американцев, 1,5 тыс. югославов, 2 тыс. англичан, 4 тыс. итальянцев, около 5 тыс. немцев, 850 кубинцев. В боевых действиях приняли участие 3 тыс. советских добровольцев, 189 из них погибли, 50 человек стали Героями Советского Союза. — 1941 г. Принято Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск». — 1941 г. В Лондоне подписано советско-чехословацкое соглашение о совместной борьбе против Германии и о создании на территории СССР чехословацких воинских формирований. — 1981 г. Совершен второй в истории мировой авиации воздушный таран на реактивном самолете. Зам. командира авиационной эскадрильи по политической части капитан В. А. Куляпин над территорией Закавказского военного округа таранным ударом Су-15 сбил самолет-нарушитель государственной границы CL-44 аргентинской авиакомпании. Таран завершился благополучным исходом для советского летчика. За этот подвиг он был награжден орденом Красного Знамени. Последний раз редактировалось Chugunka10; 19.12.2021 в 11:50. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |

|

|