|

|

#1641

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2016/07/06/ashkenazi/

06 июля 2016, 00:02 Мемория  Владимир Ашкенази Юрий Мартьянов/Коммерсантъ 6 июля 1937 года родился пианист и дирижер Владимир Ашкенази Личное дело Владимир Давидович Ашкенази (79 лет) родился в Горьком (ныне Нижний Новгород) в семье советского эстрадного пианиста Давида Ашкенази. Мать Евстолия Григорьевна происходила из русских крестьян. У мальчика рано обнаружились музыкальные способности, к тому же с самого детства он был влюблен в симфоническую музыку, ходил на концерты, изучал партитуры, слушал записи. В 1945 году – сразу после окончания войны - он поступил в Центральную музыкальную школу, где обучался у педагога Анаиды Сумбатян. Первый сольный концерт Ашкенази состоялся в апреле 1955 года в Большом зале Московской консерватории, программа была составлена исключительно из произведений Шопена. В том же году он поступил в Консерваторию в класс Льва Оборина и добился первого крупного международного успеха: получил вторую премию на Конкурсе имени Шопена в Варшаве. На следующий год - первую премию на Конкурсе королевы Елизаветы в Брюсселе. В 1957 году состоялись его первые зарубежные гастроли в Германии. Уже к началу 60-х годов Владимир Ашкенази стал настоящим виртуозом. Один из рецензентов писал: «Действительно, он является выдающимся виртуозом, причем не в том искаженном понимании этого слова, которое распространилось за последнее время (умение играть самые разнообразные пассажи на удивление быстро), а в его подлинном смысле. Молодой пианист не только обладает феноменально ловкими и крепкими, отличнейшим образом вытренированными пальцами, он свободно владеет разнообразной и красивой палитрой фортепианных звучаний». Во время учебы Владимир Ашкенази познакомился с молодой исландской пианисткой Торун Софией Йоханнесдоттир, стажировавшейся тогда в Московской консерватории. Вскоре они стали мужем и женой. В 1961 году году у пары родился первенец Владимир. В 1962 году Ашкенази принял участие во Втором Международном конкурсе имени Чайковского в Москве. Это участие не было добровольным. Поскольку в первом конкурсе им. Чайковского победил американец Ван Клиберн, советские чиновники были сильно обеспокоены тем, что на конкурсе, в котором акцент сделан на русской музыке, победил пианист из Америки. Всех советских пианистов, кто подавал хоть какие-то надежды на победу и уже зарекомендовал себя, обязали участвовать. «Помню, как нас собрали в кабинете у министра культуры Екатерины Фурцевой. В тот момент она была очень дружелюбно к нам настроена, улыбалась, тепло говорила с нами. Когда мы начали обсуждать наши выступления, я сказал, что мне физически будет весьма тяжело играть Первый концерт Чайковского в финале. Поэтому я не могу ручаться за конечный результат и за то, что получу первую премию. Тем более что я еще не играл этот концерт на публике. Она мне ответила, как ответил бы любой человек, не знающий музыкантской профессии: "А что в этом сложного? Это же русская музыка, произведение великого Чайковского". И я понял, что должен молчать. Не могу же я все эти тонкости - про двойные октавы, пассажи, аккордную технику - объяснить человеку, который не представляет себе, что значит быть пианистом», - рассказывал потом Ашкенази. Он выиграл этот конкурс, разделив первую премию с англичанином Джоном Огдоном. В 1963 году в Лондоне был удостоен Международной музыкальной премии Гарриет Коэн. После своего дебюта в Лондоне Ашкенази принял решение не возвращаться на родину и вместе с женой и сыном обосновался в Англии. В 1969 году семья переехала в Исландию. С начала 70-х на афишах стало появляться его имя как дирижера. С тех пор Ашкенази все больше и больше выступает в этой роли с ведущими оркестрами мира. В разные годы он руководил Лондонским филармоническим оркестром, Королевским филармоническим оркестром (с 1987 по 1994), Кливлендским симфоническим оркестром, оркестром Берлинского радио оркестр Берлинской филармонии, Бостонский, Лос-Анджелесский, Сан-Францисский и Филадельфийский симфонический оркестры и Амстердамский Концертгебау. С января 1998 года возглавлял оркестр Чешской филармонии в качестве музыкального руководителя и главного дирижера. С 2009 по 2013 год занимал должности главного дирижера и художественного руководителя Сиднейского симфонического оркестра. В настоящее время Владимир Ашкенази продолжает свою музыкальную карьеру и много гастролирует в разных странах мира как пианист и дирижёр. Чем знаменит  Владимир Ашкенази. 1956 год. Фото А. Воротынского / ЦМШ Владимир Ашкенази — один из самых выдающихся музыкантов современности. Он является семикратным обладателем премии «Грэмми» в номинации «Исполнение классической музыки». Репертуар пианиста огромен и охватывает сочинения от Гайдна до первой половины XX века. Наибольшую известность ему принесли интерпретации произведений композиторов-романтиков. Он исполнил и записал фортепианные сочинения Шопена, Рахманинова, Скрябина, Брамса, Листа, а также пять фортепианных концертов Прокофьева. В качестве дирижёра Ашкенази известен как исполнитель сочинений русских композиторов, в частности, Прокофьева. Запись сюиты из его балета «Ромео и Джульетта» под управлением Ашкенази считается одним из лучших исполнений этого произведения. С разными оркестрами он также исполнил и записал все симфонии Иоганнеса Брамса, Сибелиуса, Скрябина, Рахманинова и Шостаковича. О чем надо знать Ашкенази был одним из первых советских музыкантов-эмигрантов. Однако от советского гражданства он отказался не сразу и после отъезда из СССР еще девять лет жил с советским паспортом — до 1972 года. «После чешских событий, когда туда вошли советские войска, мне стало стыдно ездить на гастроли с советским паспортом. Я вышел из гражданства официально. Написал заявление в Верховный Совет СССР и передал через посольство», - рассказывал Ашкенази. Впервые после своего отъезда за границу он приехал с гастролями в Россию лишь в ноябре 1989 года - с падением Берлинской стены. В мае 2003 года Владимир Ашкенази впервые выступил с концертом на родине – в Нижнем Новгороде. 30 сентября 2015 года указом президента РФ было удовлетворено заявление Владимира Ашкенази о присвоении ему гражданства Российской Федерации. Также российское гражданство получил и его старший сын - Ашкенази Владимир Стефан Вовка, родившийся в Москве 24 ноября 1961 года. Прямая речь Об эмиграции: «Вообще, у меня такого намерения никогда не было — уехать из России. Не было и решения остаться на Западе. Это получилось отчасти случайно, но и не случайно. Шел 1963 год. Я был советским гражданином. Моя жена, кстати, тоже была вынуждена принять советское гражданство по принуждению. Мне говорили, что, если она этого не сделает, я могу забыть о карьере. У нее было исландское гражданство, которое она имеет, конечно, и сейчас. Моя жена с детства жила в Лондоне, и когда у меня было концертное турне в Англии после победы на конкурсе Чайковского, то нам уже разрешили поехать вместе. Наш выезд был сложным. Вместе нам ехать разрешили, но жене почему-то не дали паспорта. Тогда она пошла в Министерство культуры и сказала: «Если не дадите паспорт, я пойду в исландское посольство и расскажу, что Советский Союз препятствует моему выезду в Лондон». Паспорт ей дали, но со скрипом. В Лондоне мы уже подумали о том, что надо бы остаться на Западе. В конце концов там и остались». О концертах в России: «Я выступаю в России, потому что обязан Московской консерватории, обязан стране, учителям. Мои педагоги были преданы своему делу и были преданы мне. Я всегда знал, что должен отплатить им за это. Несмотря на то, что их уже нет в живых. Они были частью этой страны. Я выступаю здесь за символические гонорары, потому что считаю, что должен отдать то, что мне было дано. Меня удручает то, что я вижу в Москве — вульгарность и стремление к обогащению. Но всегда останутся люди, которые думают о других. Для них я и существую». О западной и российской музыкальных школах: «Когда я оказался на Западе в двадцатилетнем возрасте, я сразу увидел, что мы в России могли бы поучиться, как подходить к Моцарту, Бетховену и так далее. И я понял, что ничего не знаю. Я знаю, как играть Рахманинова, Чайковского, Прокофьева с Шостаковичем, потому что это в духовном смысле нам близко и понятно. А музыка западных композиторов-гениев дает нам какие-то другие ориентиры, другие эмоции. Я понял, что так, как меня учили, в случае с западноевропейской музыкой просто не работает». 6 фактов о Владимире Ашкенази Мать Владимира Ашкенази была православной и тайком крестила его в 1945 году. В Консерватории Ашкенази учился на одном курсе с будущим режиссером Андреем Кончаловским В молодости Ашкенази был заядлым футболистом и болельщиком, регулярно ходил на стадион, болел за «Динамо». В 58 лет, выйдя на поле в дружеском матче, забил три гола. В 1985 году вышла в печать автобиографическая книга Ашкенази Beyond the Frontiers («Поверх барьеров»). Ашкенази является президентом Ассоциации выпускников Московской консерватории «Alma mater» У Владимира Ашкенази пятеро детей — два сына и три дочери. Старший сын Владимир — преподаватель музыки и пианист (в частности, записывался в фортепианных дуэтах с отцом под именем Вовка Ашкенази), младший сын Дмитрий Ашкенази — известный кларнетист. |

|

#1642

|

||||

|

||||

|

1796

Родился Николай I Российский Император всероссийский (1825—55). Третий сын императора Павла I. Вступил на престол после внезапной смерти своего брата Александра I, разгромив восстание декабристов и начав царствование казнью его руководителей. В области внешней политики, которой в царствование Николая I бессменно руководил К. В. Нессельроде, основным вопросом являлся Восточный. Суть его заключалась в обеспечении благоприятного для России режима в черноморских проливах, что было крайне важно как для безопасности южных границ, так и для экономического развития государства. Однако, за исключением Ункяр-Искелесийского договора 1833, это решалось Николаем I в захватническом плане, путём раздела Оттоманской (Турецкой) империи. Причиной этого и явилась Крымская война 1853—56. Важной стороной внешней политики Николая I явился возврат к принципам Священного союза, провозглашенный в 1833 после вступления Николая I в союз с императором Австрии и королём Пруссии для борьбы с революцией в Европе. Осуществляя принципы этого союза, Николай I в 1848 разорвал дипломатические отношения с Францией, предпринял вторжение в Дунайские княжества, жестоко подавил Революцию 1848—49 в Венгрии. Николай I проводил политику энергичной территориальной экспансии в Средней Азии и Казахстане. |

|

#1643

|

||||

|

||||

|

https://www.calend.ru/day/2019-7-6/

Праздники А также в этот день: Православные праздники  Празднование Владимирской иконы Божией Матери Празднество Божией Матери в честь Ее святой иконы Владимирской совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. В 1480 году при Великом князе Иоанне III Васильевиче хан Золотой Орды Ахмат с многочисленными... 6 июля в народном календаре  Аграфена Купальница Дата по старому стилю: 23 июня В этот день церковь отмечает память святой мученицы Агриппины (в русской традиции — Аграфена). Еще в молодости римлянка Агриппина решила не вступать в брак, а посвятить свою жизнь служению Богу. Во время гонения на... 6 июля в истории Знаменательные события  1174 Был убит князь владимиро-суздальский Андрей Боголюбский В ночь на (29 июня) 6 июля 1174 года (по другим данным - в ночь на 30 июня по старому стилю) в селе Боголюбове под Владимиром-на-Клязьме был убит 62-летний Великий князь Владимиро-Суздальский Андрей, по прозвищу Боголюбский, второй сын Великого...  1902 В России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел» Корабль был заложен на заводе Галерный остров в Санкт-Петербурге в 1900 году, спущен на воду 6 июля 1902 года, а в строй вступил в октябре 1904 года. Водоизмещение судна: проектное – 13516 тонн, нормальное фактическое – 14200 тонн, полное – 15275...  1918 В Москве произошло покушение на немецкого посла в Советской России графа Мирбаха К лету 1918 года в правительстве Советской России резко обострились противоречия между большевиками во главе с Лениным и их недавними союзниками – партией левых социалистов-революционеров (эсеров). Яблоком раздора между ними стала проблема...  2013 Открылась XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани (Россия) 6 июля в Казани прошла церемония открытия XXVII Всемирной летней Универсиады, собравшая на стадионе «Казань Арена» 45 тысяч человек. Организаторы шоу до последнего момента держали в секрете малейшие подробности церемонии, которая готовилась на... Родились в этот день  1796 Николай I российский император (1825-1855)  1885 Владимир Артемьев советский конструктор ракетной техники  1887 Марк Шагал русский и французский художник  1897 Анатолий Мариенгоф русский поэт-имажинист, драматург  1937 Владимир Ашкенази советский и исландский пианист и дирижер  1943 Тамара Синявская российская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, Народная артистка СССР Умерли в этот день  1174 Андрей Боголюбский великий князь Владимиро–Суздальский (1157-1174)  1888 — 1934 Нестор Махно украинский военный и политический деятель, известен как батька Махно  1992 Всеволод Сафонов советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР  2008 Нонна Мордюкова советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР  2009 Василий Аксенов советский и российский писатель-прозаик © Calend.ru Последний раз редактировалось Chugunka10; 01.12.2021 в 10:53. |

|

#1644

|

||||

|

||||

|

http://историк.рф/history_day/6-%d0%...2%d0%be%d0%b3/

Этот прорывной проект — во многом заслуга авиаконструктора Вадима Шаврова (1898–1976). Ленинградцы называли невиданный самолёт «шаврушкой». Основные детали самолёта он изготавливал в домашних условиях, хотя и под флагом Отдела морского опытного самолётостроения при ленинградском заводе «Красный лётчик».  Советской авиации уже тогда был необходим самолёт, который мог бы взлетать и садиться на ледовую и водную поверхность. Первой такой машиной стал шавровский Ш-1, развивавший максимальную скорость 125 км/ч. В тот день лётчик Борис Глаголев поднял самолёт с воды в Гребном порту. Испытания прошли благополучно.  Шавров_перевозит_Ш-1_на_Комендантский_аэродром_1928 Последний раз редактировалось Chugunka10; 01.12.2021 в 11:11. |

|

#1645

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/pervyiy-seriynyiy-tank-27019.html

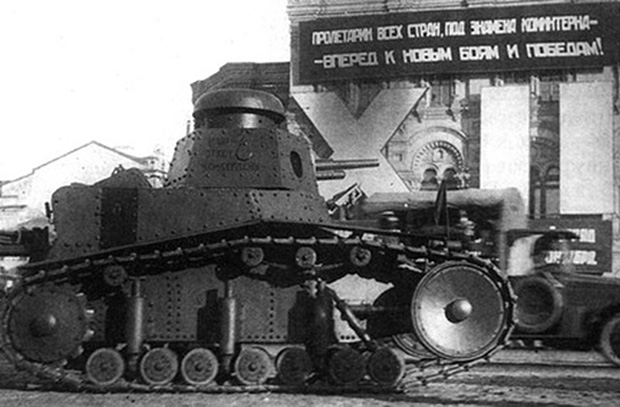

05 июля 2016, 00:00 Русские победы, История Наш первый серийный танк  Танк Т-18. Фото: tanksdb.ru Первые танки в нашей стране были сделаны в Нижнем Новгороде в 1920 году на Сормовском заводе по образцу французского танка «Рено», захваченного у интервентов Красной армией годом ранее в боях под Одессой. Тогда при помощи инженеров из Петрограда практически вручную изготовили всего 15 машин — первые и не слишком надежные копии французского танка. Параллельно с копированием трофейной машины был объявлен конкурс на разработку собственной боевой машины. Условия открытого конкурса были опубликованы в газете «Известия» 2 ноября 1919 года, когда Красная армия только начинала успешное наступление против войск Деникина. Ижорский завод в Петрограде тогда даже начал постройку двух машин, но в 1923 году работы были полностью свернуты — столь сложный проект оказался не под силу разрушенной промышленности. В период НЭПа танки в СССР не производились: и так изначально отстававшая промышленность, еще и разоренная мировой и Гражданской войнами, не имела ни средств, ни научно-производственной базы. В случае большой войны это фактически обрекало нашу страну на неминуемое поражение. Достаточно сказать, что в конце Первой мировой войны Великобритания имела производственные мощности, позволявшие выпускать 2,5 тысячи танков в месяц, Франция — 1,5 тысячи. Руководство СССР прекрасно осознавало эту опасность. Поэтому 27 июня 1925 года в Ленинграде, тогда главном научно-промышленном центре страны, на заводе «Большевик» было проведено расширенное совещание по вопросам изготовления будущего танка. На совещании решили, что опытный образец должен быть готов не позднее августа 1926 года. Начать выпуск первых образцов планировалось в 1927-м, а к середине 1928–1929 годов предполагалось довести выпуск танков до 120–150 штук ежегодно. Проект нового танка разрабатывался конструкторским бюро при Главном управлении военной промышленности. Бюро было создано в Москве в 1924 году, но возглавил его инженер из Ленинграда, специалист с Путиловского завода Сергей Петрович Шукалов, ранее курировавший изготовление первых танков на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде. Индустриализация еще не началась, тем более далеко было до ее плодов, и при работе над проектом учитывался прежде всего опыт зарубежного танкостроения. В 1925 году польские коммунисты, собрав деньги, приобрели итальянский танк «Фиат-3000» и подарили его Красной армии. Представим себе на минуту, как в наше время некие польские сторонники «Единой России» собирают деньги и дарят Вооруженным силам Российской Федерации ну, например, десантный вертолетоносец «Мистраль»?.. Но вернемся от фантазий в эпоху начала индустриализации. Подаренная польскими коммунистами бронированная гусеничная машина была дальнейшим развитием французского прототипа Первой мировой и на тот момент являлась лучшим легким танком в мире. Поэтому при проектировании первого серийного танка СССР в основу была положена именно схема и компоновка итальянского «Фиата». Летом 1925 года проект легкого танка был передан заводу «Большевик» для окончательной разработки технической документации и изготовления опытного образца.  Танк Т-18. Фото: tanksdb.ru В августе 1925-го Главное управление военной промышленности ВСНХ СССР выдало специальный «наряд», то есть приказ №В-534с на изготовление одного опытного экземпляра легкого танка сопровождения пехоты с 37-миллиметровой пушкой и пулеметом. Танк должен был быть изготовлен полностью на ленинградском заводе «Большевик» за один год со сроком сдачи 1 августа 1926 года. На заводе в это время продолжалась работа по созданию двигателя для нового танка со сроком сдачи 3 ноября 1925 года. Фактически вместе с конструкцией был разработан и новый двигатель к боевой машине, созданный на основе авиационного мотора, ранее освоенного заводом. Работа шла непросто, так как не хватало научного и технического опыта. Не все узлы и агрегаты вписывались в габариты танка, и их приходилось дорабатывать на ходу. Однако к исходу весны 1927 года опытный образец танка был собран и получил индекс Т-16. В июне 1927-го начались финальные войсковые испытания первого отечественного танка. Они продолжались шесть дней, все результаты тщательно анализировались. По результатам пришли к выводу о необходимости принять танк на вооружение. 6 июля 1927 года решением Революционного военного совета легкий танк был принят на вооружение бронетанковых частей нашей армии. В результате работ, проведенных в процессе испытаний, модель танка стала более совершенной и получила новый индекс Т-18, или МС-1 (танк «Малый сопровождения»). Под этим именем новый танк и вошел историю, став первой массовой боевой машиной наших бронетанковых частей. Между тем подготовка к серийному производству танков выявила, что отечественная промышленность не выпускает целый ряд агрегатов, станков, запчастей, необходимых для производства и функционирования боевых гусеничных машин. Например, только по электрооборудованию необходимо было импортировать 28 наименований, среди которых бронированный электрический кабель, магнето, лампочки, различные переключатели и др. В тот период не только заводы Ленинграда, но и вся промышленность страны не производила подобную продукцию необходимого качества. Кроме того, для танка понадобилось одних шарикоподшипников 13 различных видов, а оборудование для их производства тогда тоже пришлось импортировать из Германии. Фактически многое пришлось создавать и осваивать с нуля. Только к середине 1930-х в ходе индустриализации удастся провести полное «импортозамещение»… Серийный выпуск Т-18 начался в 1928 году. Кстати, первые 30 танков выпускались по договору между ленинградским заводом «Большевик» и ОСАВИАХИМом (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). То есть первые серийные танки в стране были произведены на деньги, собранные общественностью. Еще один повод сравнить времена. Представим, как в 2016 году столичная общественность озабочена не пармезаном, а сбором средств на производство отечественного истребителя 5-го поколения… Увы, даже у самых креативных хипстеров не хватит фантазии представить такое. Так что утвержденный 6 июля 1927 года к производству первый серийный танк стал не только победой нашего государства, но и победой всего общества. Последний раз редактировалось Chugunka10; 01.12.2021 в 11:03. |

|

#1646

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/pervaya-elektr...ogi-26813.html

05 июля 2016, 00:00 Русские победы, История Без дыма и гари  Пуск первой электрички по линии Баку – Сабунчи. Фото: про-электропоезда.рф В наши дни, когда гудящие облачками белого дыма паровозы стали редкостной ретроэкзотикой, даже сложно себе представить, сколь огромное значение для страны имела открытая 6 июля 1926 года первая электрифицированная ветка железной дороги Баку-Сабунчи. Она была совсем небольшой — всего 19 км и тянулась к бакинскому пригороду, но зато теперь железнодорожники уже не зависели от регулярной необходимости поить паровоз водой и кормить его углем. Первые проекты электрификации отечественных железных дорог разрабатывались еще в начале XX столетия. Был выбран ряд перспективных маршрутов и даже построена пара электростанций вблизи столицы для бесперебойного снабжения током электровозов на линии Санкт-Петербург—Петергоф, но... началась Первая мировая, а затем в хаосе революционных бурь и гражданской войны всем было явно не до этих проектов. К началу третьего десятилетия прошлого века, когда междоусобицы и распри постепенно утихли, а возродившийся, словно сказочная птица Феникс, из рассыпавшейся на множество осколков Российской империи, СССР уверенно набирал силу и мощь, к проектам электрификации железных дорог вернулись вновь. Выбор закавказского участка для строительства первой в стране электрифицированной линии был обусловлен, прежде всего, экономическими причинами: от столицы советского Азербайджана железнодорожная ветка тянулась к его пригороду Сабунчи. А оттуда было уже рукой подать до Апшеронского полуострова с его нефтепромыслами. Любопытно, что переводить на электроснабжение стали первую на территории Азербайджана железную дорогу, сооруженную еще в 1880 г. В условиях жаркого и влажного климата паровозы требовали особого внимания, а постоянное электроснабжение даже этого относительно небольшого участка пути значительно повысило интенсификацию доставки рабочих на промыслы. Так, скорость движения на первой в СССР электрифицированной дороге возросла по сравнению с паровозной тягой в 2,5 раза! К тому же, в отличии от паровозов, электропоезда были малошумными, имели более плавный ход и совсем не загрязняли окружающую среду. Оценив неоспоримые преимущества электрической тяги, практически сразу же на нее перевели и участок от Сабунчи до нефтеносных Сурахан. Кстати, именно в них еще в середине XIX в. был построен первый в мире нефтеперегонный завод. Электропоезда для первой в стране железной дороги, которой не нужны были паровозы, разработали на подмосковном Мытищинском вагоностроительном заводе. За основу были взяты выпускавшиеся здесь же трамваи: как электрический транспорт они отлично зарекомендовали себя в Российской империи еще с конца XIX столетия, а с началом нового века их роль и значение в качестве скоростного общественного транспорта в густонаселенных городах только возрастала. ...Так c небольшого азербайджанского участка Баку-Сабунчи началась история не только электрификации железных дорог СССР, но и история советских электричек — быстрого и удобного пригородного сообщения. Уже через года подобная ветка была открыта между Москвой и Мытищами. На необъятных просторах страны развернулась масштабная реформа железнодорожного хозяйства по переводу его на электрическую тягу. Последний раз редактировалось Chugunka10; 01.12.2021 в 11:02. |

|

#1647

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/nastuplenie-na...ska-26997.html

05 июля 2016, 00:00 Русские победы, История Последний прорыв  Генерал Лавр Корнилов перед войском, 1917 год. Фото: wikipedia.org Еще в начале 1917 года штаб Верховного главнокомандующего планировал крупное наступление на позиции немецких и австро-венгерских войск. Оно было намечено на конец апреля — начало мая 1917 года. Планам помешала Февральская революция и начавшееся в войсках разложение. В итоге наступление перенесли на лето. Общая идея операции сводилась к тому, чтобы нанести главный удар с фронта Поморжаны — Бржезаны на Глиняны — Львов и спустя несколько дней еще один, второстепенный, с фронта Галич — Станиславов на Калуш — Болехов. 29 июня артиллерия открыла огонь по позициям австро-германских войск. 1 июля в наступление перешли части 11-й и 7-й армий: два корпуса наступали от Поморжан на Злочов и Глиняны и четыре корпуса — от Бржезан на Бобрку и далее на Львов. У русских был перевес как в численности войск, так и в артиллерии. Первые два дня наступления были исключительно удачными — на отдельных участках русским частям ужалось захватить по 2–3 линии вражеских окопов. Но затем наступление остановилось в силу низкой дисциплины в армейских частях: офицеры все сильнее утрачивали контроль над солдатами, те переставали слушаться приказов, обсуждали решения комсостава, а многие и вовсе не желали воевать. В результате наступление остановилось, едва начавшись. Но противник рано радовался: 6 июля началось наступление 8-й армии, которой руководил генерал Лавр Корнилов. Войска вышли на линию Иезуполь — Лысец и обратили в бегство австро-венгров и подошедшую к ним на помощь германскую дивизию. Правая колонна, которой руководил генерал Черемисов, овладела Галичем, перебросив часть сил через Днестр, а левая колонна взяла с боя Калуш. Благодаря превосходной боеспособности русских частей и перевесу в силах армии удалось захватить около 10 тысяч пленных, из которых 150 были офицерами, и 48 орудий. В последующие несколько дней 8-я армия укрепляла свои позиции на реке Ломнице. Выход на Ломницу открывал Корнилову пути на Долину Стрый, позволяя разорвать сообщения между армиями противника. Немецкий Генштаб считал положение главнокомандующего Восточным фронтом критическим. Но развить успех не удалось: и в 8-й армии началось то же брожение, что и в двух других. Лучшие части к тому же были выбиты, а оставшиеся солдаты воевать не желали. К 15 июля стало ясно, что наступление остановилось — немцы и австро-венгры принялись готовить контрудар. Блестяще спланированное со стратегической точки зрения последнее крупное наступление русских в Первой мировой войне осталась незавершенной из-за катастрофического падения дисциплины в войсках. Последний раз редактировалось Chugunka10; 01.12.2021 в 11:01. |

|

#1648

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/society/calenda...994-jule_06-0/

05 июл 2015 в 18:00  Общество » День в истории » Июль 6 июля Православный календарь День Владимирской иконы Божией Матери. Праздник установлен в память спасения Москвы от нашествия Ахмат-хана (1480). День памяти священномученицы Агриппины. Она посвятила свою жизнь Богу. Была закована за свою веру в цепи и скончалась (260). От ее гроба совершались многочисленные исцеления. Народная традиция День Аграфены. Агриппина. Аграфена Купальница. Аграфена — лютые коренья. Купальница. Канун праздника Ивана Купалы, Ивановской ночи. В этот день на Руси исстари с утра парились в бане, а потом днем купались в реках и прудах. После бани завтракали. Днем заготавливали березовые веники для бани. Веники заготавливали на весь год. Водили детей умываться к родникам. От "нечисти" прятали скотину. В ночь на Ивана Купалу — обрядовые действия, песни, приговоры, гадания. Название "лютые коренья" означает, что в это время много крапивы. С Аграфены начинают купаться, "закупываются". В ночь с Аграфены на Иванов день существовал обычай "выкатывать ржи", то есть мять их, валяясь по полосе. На Аграфену обетная каша, складчиной, для нищих. Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены Купальницы был сбор трав, кореньев для лечебных и знахарских целей. Накануне Ивана Купала девушки гадали по травам. "На Аграфену потерял соловейко голос через яшный колос", т. е. идет колошение ячменя. "Сей репу на Аграфену — хороша будет". Начало Полного лета. Начало купания. Сбор лечебных трав и кореньев. Приступают к уборке озимой пшеницы. Белокочанную и цветную капусту от бабочки капустницы поливают настоем помидорной ботвы. Хорошо действует промыв струей холодной воды из шланга каждого кочана белокочанной капусты. Цветную закрывают листьями. На Аграфену гречиха мала, овсу порост. Именинники: Агриппина, Артем, Гай, Герман, Евстохий, Мстислав и Пров. События 6 июля 1918 года одновременно с выступлением левых эсеров в Москве вспыхнул мятеж и в Ярославле, где им руководили правый эсер Б. Савинков и полковник царской армии А. Перхуров. Через несколько дней попытки мятежей были совершены в Рыбинске и Муроме, но там их быстро подавили. Ярославский мятеж продолжался дольше всех и был окончательно подавлен красноармейскими частями лишь 21 июля. Перхуров был арестован в 1922 году и расстрелян. Савинкова, скрывшегося за границей, в 1924 году заманили в СССР и арестовали в Минске. Он был приговорен к смерти, замененной тюремным заключением, и погиб на следующий год при не вполне ясных обстоятельствах. 4 июля 1936 года на параде физкультурников в Москве впервые появился лозунг "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство". 6 июля 1976 года на вооружение Советской Армии принят танк Т-80. Дни рождения 6 июля 1796 года родился Николай I, российский император, третий сын великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны. 6 июля 1928 года родился Юрий Каган, физик, академик (1984). 6 июля 1937 года родился Михаил Алфимов, химик, научный руководитель Центра фотохимии РАН, председатель Российского фонда фундаментальных исследований, академик РАН (1997). 6 июля 1937 года родился Владимир Ашкенази, пианист 6 июля 1943 года родился Юрий Маликов, основатель и руководитель ВИА "Самоцветы". Скорбные даты 6 июля 2008 года ушла из жизни Нонна Мордюкова, актриса, народная артистка СССР. 6 июля 2009 года умер Василий Аксенов, писатель. Мне нравится ранний период его творчества, но о принесших ему славу "Коллегах", "Звездном билете" сегодня упоминают меньше, чем о романах последней четверти века. Последний раз редактировалось Правда.ру; 06.07.2016 в 14:04. |

|

#1649

|

||||

|

||||

|

http://kolegov-a-o.livejournal.com/845215.html

6 июл, 2014 at 5:15 PM Памятная дата 1480 г. - освобождение Руси от монголо-татар. Без всякой битвы, после стояния на реке Угре, закончилось на Руси монголо-татарское иго. В честь этого события было установлено празднование Владимирской иконе Божией Матери с Крестным ходом в Сретенский монастырь. 1556 г. - в царствование Ивана Грозного ликвидировано Астраханское ханство и Астрахань присоединена к русскому государству. 1828 г. - занятие Карса русскими войсками под начальством генерала Паскевича. День памяти писателя, исторического романиста, почетного члена Петербургской АН, директороа московских театров, а с 1842 года - и директора московской Оружейной палаты, М.Н.Загоскина (1789-1852), активного участника монархического и русского националистического движения, депутата Государственной Думы, священномученика архиепископа Митрофана (Краснопольского) (расстрелян большевиками) (1869-1919), активного участника гражданской войны, "батьки" Нестора Махно (1889-1934), актрисы, народной артистки Нонны Мордюковой (1925-2008), писателя В.П.Аксенова (1932-2009). День рождения шефа корпуса жандармов, начальника III отделения, генерал-адъютанта А.Х.Бенкендорфа (1783-1844), русского адмирала, победителя турок в Синопском сражении, героя Севастопольской обороны, погибшего на Малаховом кургане, П.С.Нахимова (1802-1855), археолога и нумизмата, одного из основателей Русского археологического общества (1846) П.С.Савельева (1814-1859), химика, научного руководителя Центра фотохимии РАН, председателя Российского фонда фундаментальных исследований, академика РАН М.В.Алфимова (род. 1937). Церковный календарь (23 июня по ст.ст. Седмица 2-я по Пятидесятнице, Глас осьмый). Петров пост. Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Собор Владимирских святых. Мц. Агриппины (253-260). Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). Перенесение мощей свт. Германа, архиеп. Казанского (1714). Мчч. Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и иных (IV). Прпп. Иосифа, Антония и Иоанникия, игуменов Вологодских. Свт. Марка, митр. Ефесского. Новосщмчч. Максима (Жижиленко), еп. Серпуховского (1930), Митрофана (Краснопольского), архиеп. Астраханского, Леонтия (Вимпфена), еп. Енотаевского и иже с ним (1919). Псково-Печерской, именуемой "Умиление" (1524), и Заоникиевской (1588) икон Божией Матери Последний раз редактировалось Chugunka10; 01.12.2021 в 11:00. |

|

#1650

|

||||

|

||||

|

https://eadaily.com/ru/news/2016/07/...sol-fon-mirbah

6 июля 2016 11:22  6 июля 1918 года в германском посольстве в Москве сотрудниками ВЧК из партии левых эсеров был убит посол Германской империи в России граф Вильгельм фон Мирбах. К лету 1918 года в правительстве Советской России резко обострились противоречия между большевиками во главе с Лениным и их недавними союзниками — партией левых социалистов-революционеров (эсеров). Яблоком раздора между ними стала проблема соблюдения условий Брестского мира с Германией, заключенного в феврале того же года на очень тяжелых, унизительных для России условиях, связанных с многочисленными территориальными потерями (Украина, Белоруссия, Прибалтика…). Лидеры левых эсеров выступали за возобновление революционной войны с Германией, а Ленин считал таковую гибельной для революции. Открытая полемика по этому поводу вспыхнула на V Всероссийском съезде советов, открывшемся в 5 июля в Москве. Стоит напомнить, что эсеры были закоренелыми революционными практиками с террористическим уклоном и поэтому одной только полемикой ограничиваться не собирались. Еще 24 июня ЦК левых эсеров на своем секретном заседании решил любой ценой торпедировать Брестский мир, который, по их мнению, не отвечал интересам русской революции. Действовать предполагалось совершенно традиционным способом, то есть террором: «…Центральный Комитет партии считает возможным и целесообразным организовать ряд террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма…» Понятно, что в духе этого постановления лево-эсеровского ЦК целью номер один автоматически становился посол Германии граф Вильгельм фон Мирбах. Во-первых, потому что он был самым крупным и «виднейшим представителем германского империализма» в пределах физической досягаемости. А во-вторых, его громкая ликвидация как нельзя лучше решала задачу по срыву Брестского мира — убийство посла создавала для Германии железобетонный casus belli (повод к войне). На следующий день после открытия Съезда — 6 июля, двое левых эсеров, сотрудники ВЧК Яков Блюмкин и Николай Андреев, предъявив мандаты ВЧК, прошли в германское посольство в Москве. Мирбах, опасавшийся покушения, избегал встреч с посетителями, но, узнав, что прибыли официальные представители ВЧК, решил выйти к ним. Эта роковая встреча состоялась около 14:50, при беседе также присутствовали советник посольства Рицлер и переводчик лейтенант Мюллер. Во время беседы Блюмкин выхватил револьвер и открыл огонь. Мирбах, вскочив с кресла, бросился бежать. Андреев бросил бомбу, она не взорвалась. Тогда он выстрелил в графа и смертельно ранил его. Блюмкин поднял неразорвавшуюся бомбу и снова бросил. Раздался взрыв. В 3 часа 15 минут того же дня граф Мирбах скончался. После теракта Блюмкин и Андреев выбежали из посольства и скрылись на ждавшем их автомобиле, направившись в штаб отряда ВЧК под командованием левого эсера Дмитрия Попова, размещавшемся в Трёхсвятительском переулке в центре Москвы. С точки зрения конспирации террористы совершили множество оплошностей: на месте происшествия они забыли портфель со своими удостоверениями и оставили в живых свидетелей убийства Рицлера и Мюллера. Стремясь как можно быстрее покинуть посольство, они даже не стали забирать свои шапки. Впрочем, убийцы могли счесть, что им и не нужно заметать следы — смерть Мирбаха была сигналом к началу мятежа левых эсеров, в случае успеха которого расследования можно было не опасаться. Наоборот, исполнители теракта становились в этом случае героями революции, и тогда доказательства «подвига» напротив оказались бы кстати. Так что, пойдя на открытое вооруженное выступление, левые эсеры даже и не пытались скрывать своих намерений. Как утверждает сам Блюмкин в своих воспоминаниях, приказ на ликвидацию германского посла он получил еще 4 июля лично от Марии Спиридоновой (лидера левых эсеров). А дата восстания 6 июля была выбрана в том числе потому, что на этот день приходился латышский национальный праздник, что должно было нейтрализовать наиболее на тот момент лояльные большевикам латышские части. По началу восстанию способствовал успех — его поддержала часть войск московского гарнизона. Мятежниками даже был арестован председатель ВЧК Феликс Дзержинский. В ответ по приказу Ленина была арестована вся лево-эсеровская делегация на съезде советов. В течение нескольких часов эсеры имели реальные шансы на победу — они вполне могли физически расправиться со всей большевистской верхушкой. Однако этим шансом они не воспользовались. Пока их руководство решало что делать, по приказу Ленина в Москву были срочно введены поднятые по тревоге воинские части латышских стрелков и мятеж был подавлен. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |

|

|