|

|

#171

|

||||

|

||||

4 ноя. 1941 на глазах у ленинградцев летчик Севастьянов сбил тараном захваченный прожекторами немецкий бомбардировщик |

|

#172

|

||||

|

||||

5 ноя. 1941 под Севастополем капитан Хрусталев направил свой горящий самолет в скопление вражеских войск и техники 0 ответов 161 ретвит 115 отметок «Нравится» |

|

#173

|

||||

|

||||

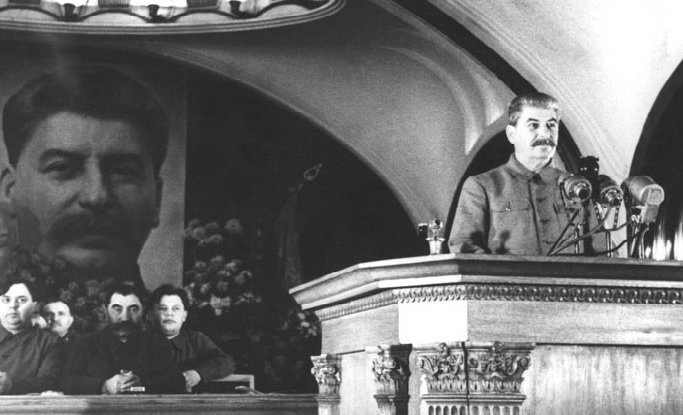

6 ноя.1941 выступление Сталина на торжественном заседании по случаю 24-летия Октября – ст. метро «Маяковская» |

|

#174

|

||||

|

||||

7 ноября, 1941 года ...проведён военный парад на Красной площади. До войны каждый год в день Октябрьской революции на Красной площади проводился парад. В ноябре 1941 года, когда немцы вплотную подошли к Москве, было решено не отказываться от этого обычая. Чтобы избежать вражеских бомбёжек, время проведения парада перенесли с привычных 10 часов утра на 8. Подготовку держали в секрете. В ночь на 7 ноября расчехлили и зажгли кремлёвские звёзды, сняли маскировку с Мавзолея. Красная площадь обрела свой торжественный довоенный вид. О параде заранее не сообщили, но шагающих по городу солдат сразу же окружили москвичи. Из воспоминаний сержанта И. В. Орлова: Рано утром 7 ноября по пути на Красную площадь нас приветствовали тысячи работниц и рабочих. Нигде не объявлено было, но люди ждали парада, как чуда. И оно происходило у всех на глазах. На нас смотрели с гордостью и надеждой. Нас бросались обнимать, целовать. Многие плакали. Парад показал всему миру, что советские люди не собираются сдаваться. После парада страна окончательно поверила в победу. Из воспоминаний сержанта И. А. Бутько: Всё вроде происходило обыденно, без бравурных маршей, без пламенных призывов и приветствий горожан, но в душе было такое чувство — словами не передать. Все понимали: мы — участники необычного события, после которого должен наступить перелом, мы — предвестники победы. И у всех нас было одно мнение: не сегодня так завтра мы погоним врага на запад. И мы погнали его! Из стихотворения поэта-фронтовика Юлии Друниной о параде 7 ноября 1941 года: Была Москва пургой заметена, У Мавзолея ели коченели, И шла по Красной площади Война — Усталая, в простреленной шинели. |

|

#175

|

||||

|

||||

|

https://russian.rt.com/science/artic...nacisty-korabl

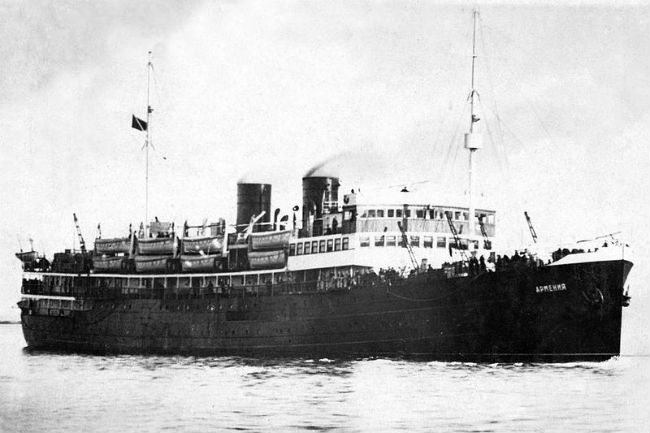

7 ноября 2016, 15:43 75 лет назад, 7 ноября 1941 года, нацистские лётчики сбросили на теплоход «Армения» две торпеды. В результате, по некоторым данным, погибли до 7 тыс. человек. О том, как начинался путь «Армении», что происходило во время плавания и почему до сих пор не удалось найти судно, — в материале RT.  © Wikimedia Однажды в Крыму В конце сентября 1941 года нацистские войска под командованием Эриха фон Манштейна захватили Перекопский перешеек и проникли вглубь Крыма. Захват полуострова имел большое значение для Адольфа Гитлера — это позволило бы лишить советскую армию авиационных баз и открыло бы немцам беспрепятственный доступ к нефтяным месторождениям Кавказа. К концу октября нацистские войска укрепили свои позиции на полуострове и вынудили советскую армию отступить к Севастополю — главной черноморской базе. В начале ноября началась осада города. Советское командование приняло решение эвакуировать мирное население морским путём по маршруту Севастополь — Туапсе. До 1941 года по Чёрному морю ходили прогулочные и туристические «крымско-кавказские» теплоходы. Первые теплоходы — «Абхазия», «Грузия», «Украина», «Аджария», «Крым» и «Армения» — появились в середине 1920-х годов. Часть из них строилась в Германии, а часть — в Ленинграде на Балтийском судостроительном заводе. После начала войны «крымчаки», как их называли в народе, были переделаны в санитарно-транспортные суда и отданы медицинской службе Черноморского флота. На них перевозились раненые, дети, женщины и медицинский персонал. Судно «Армения» было самым крупным среди переоборудованных теплоходов. Его водоизмещение составляло около 6 тыс. тонн, длина — 112 метров, а вместимость — около тысячи пассажиров. Под руководством опытного капитана Владимира Плаушевского в течение августа-сентября «Армения» перевезла около 15 тыс. раненых солдат из Одессы на Большую землю. В первых числах ноября войска Манштейна вели обстрелы Севастополя с суши, воздуха и воды. Возникла реальная угроза сдачи города врагу. Руководители обороны Севастополя решили эвакуировать госпитали, лазареты и часть мирного населения в Туапсе на судне «Армения». Таинственный груз в Балаклаве Эвакуация началась 6 ноября согласно приказу, поступившему от высшего командования днём ранее. Участник обороны Севастополя, полковник медицинской службы Александр Власов вспоминал о первых днях эвакуации: «Начальник отделения Главной базы 5 ноября получил приказание... госпитали и лазареты свернуть. На «Армению» было погружено около 300 раненых, медицинский и хозяйственный персонал Севастопольского военно-морского госпиталя (крупнейшего на флоте) во главе с главврачом его, военврачом 1 ранга С.М. Каганом. Здесь же оказались начальники отделений (с медперсоналом), рентгенотехники... Здесь же разместились 2-й военно-морской и Николаевский базовый госпитали, санитарный склад №280, санитарно-эпидемиологическая лаборатория, 5-й медико-санитарный отряд, госпиталь от Ялтинского санатория. Были приняты на теплоход часть медперсонала Приморской и 51-й армий, а также эвакуированные жители Севастополя». Как только стало известно, что судно готовилось к отправке в Туапсе, в городе началась паника. Каждый хотел спастись, выбраться из-под нескончаемых обстрелов, но небольшая вместимость судна не позволяла взять на борт всех. По разным оценкам, на «Армении» оказались от 4,5 тыс. до 7 тыс. человек, что существенно превышало допустимое число пассажиров. На маршруте Севастополь — Туапсе предполагалась одна плановая остановка в Ялте, однако сразу после отплытия, в 17:00, капитан «Армении» Владимир Плаушевский получил приказ по пути остановиться в Балаклаве. Там судно поджидали катера НКВД для погрузки секретных ящиков, в которых, по одной из версий, находилось золото и ценности из крымских музеев, в частности, картины известных российских художников. «На «Армению» мы так и не попали» 7 ноября в 2 часа ночи «Армения» прибыла в Ялту. Нацистские войска беспрерывно атаковали город. Е.С. Никулин, человек, не попавший на судно, вспоминал о его прибытии: «С вечера мы о теплоходе «Армения» ещё ничего не знали. Ночью, часа в два, нас разбудили и повели почти строем по середине улицы в порт. В порту стоял громадный теплоход. Вся пристань и мол заполнены людьми. Мы влились в эту толпу. Посадка на теплоход шла медленно; за два часа мы с пристани продвинулись на мол. Давка неимоверная! Погрузка шла примерно с двух часов и до семи утра. Поперёк мола стояли бойцы НКВД с винтовками и пропускали только женщин с детьми. Иногда прорывались через оцепление мужчины». Вместе с ранеными, сотрудниками пионерлагеря «Артек», персоналом главного госпиталя Черноморского флота на борту оказались представители партийного руководства Крыма. В ожидании, пока начальство прибудет к месту посадки, судно простояло в порту на несколько часов дольше запланированного времени. Вера Чистова, которой не удалось попасть на «Армению» в тот день, вспоминала: «Папа купил билеты, и мы с бабушкой должны были уйти из Ялты на теплоходе «Армения». Ночью 6 ноября на молу было полно народа. Вначале грузили раненых, потом пустили гражданских. Билетов никто не проверял, и на трапе началась давка. Смелые лезли на судно по вантам. В суете с борта скидывали чемоданы, вещи. К рассвету погрузку закончили. Но на «Армению» мы так и не попали». После того как все оказались на переполненной палубе, судно готово было продолжить путь по маршруту Севастополь — Туапсе. Но адмирал Филипп Октябрьский отдал приказ отправиться после 19:00, с наступлением темноты. В светлое время суток судно могло подвергнуться ударам с воздуха. Однако капитан «Армении» Плаушевский осмелился не выполнить приказ, так как прекрасно понимал, что находиться в незащищённом с воздуха порту было смертельно опасно. В любой момент лётчики вермахта могли нанести удар. По другой версии, давление на капитана со стороны сотрудников НКВД, находящихся на борту, также могло стать причиной более раннего отбытия. Партийные руководители хотели скорее покинуть полуостров, чтобы спастись самим и не позволить нацистам захватить секретный драгоценный груз. 7 ноября в 8 часов утра в сопровождении двух вооружённых катеров и двух истребителей И-153 «Чайка» «Армения» отплыла из Ялты. «Начался сущий ад» В июле 1941 года воздушные силы вермахта бомбили госпитальные суда в Чёрном море. Тогда обстрелу подверглись «Котовский» и «Антон Чехов», а позже, в августе, в результате воздушных налётов затонули «Аджария» и «Кубань». В надежде на предотвращение возможных атак с воздуха на борту «Армении» поместили отличительный знак госпитального судна — огромный красный крест. Корабли, на которых изображён такой крест, согласно нормам международного права, не должны были подвергаться обстрелу. Но это не останавливало нацистов. Для защиты от возможных налётов на палубе «Армении» были размещены четыре зенитные пушки «21-К», но и они не спасли её от гибели. Через три с половиной часа после отплытия в 11:25 утра в нескольких километрах от Ялты судно настиг нацистский торпедоносец Heinkel He-111, сбросивший на «Армению» с высоты 600 метров две торпеды. Одна попала в воду, а вторая угодила прямо в носовую часть теплохода. Через несколько минут корабль затонул. По другой версии, «Армению» разбомбили сразу восемь нацистских Junkers Ju 87. Из всех находившихся на борту (напомним, это порядка 4,5-7 тыс. человек) выжить удалось лишь восьмерым. Среди них была Анастасия Попова. Несмотря на жуткий холод, она, беременная, самостоятельно доплыла до берега. О страшных минутах трагедии Анастасия вспоминала так: «6 ноября 1941 года я по совету знакомых решила эвакуироваться из Ялты. С большим трудом меня взяли на борт, поскольку «Армения» была и так переполнена ранеными и беженцами. Выйдя в море, теплоход был атакован вражеской авиацией. Начался сущий ад. Взрывы бомб, паника, крики людей — всё смешалось в неописуемом кошмаре. Люди метались по палубе, не зная, куда укрыться от огня. Я прыгнула в море и поплыла к берегу, теряя сознание. Как оказалась на берегу, не помню». «Число погибших — около 7000 человек» В день трагедии, 7 ноября, в Москве на Красной площади прошёл парад в честь празднования 24-й годовщины Октябрьской социалистической революции. Во время войны и после её окончания факт трагедии замалчивался, поэтому достоверной информации о месте гибели «Армении» и числе погибших долгое время не было. Пётр Моргунов — один из организаторов обороны Севастополя — в 1970-х годах в своих мемуарах «Героический Севастополь» о трагедии упомянул вскользь: «6 ноября из Севастополя вышел санитарный транспорт — теплоход «Армения» с ранеными бойцами, работниками главного госпиталя и эвакуированными гражданами. Он зашёл в Ялту, где также забрал часть эвакуированных из Симферополя, и утром 7 ноября вышел курсом на Кавказ. В 11 часов 25 минут недалеко от Ялты транспорт, хотя имел отличительные знаки санитарного судна, был торпедирован фашистским самолётом и через четыре минуты затонул. Погибло много жителей, врачей и раненых». В конце приведённого отрывка имеется сноска на дело №19, хранящееся в Центральном военно-морском архиве. Недавно историкам стало известно, что в 1949 году (по другим данным — в 1947 году) оно было засекречено и уничтожено. Немного информации о трагедии содержится в третьем томе «Итогового отчёта по боевой деятельности Черноморского флота за время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», опубликованном в 1956 году. В очерке сообщалось, что 7 ноября 1941 года на «Армении» погибли 7 тыс. человек, спаслись 8 человек. Наконец, в книге «Хроника Великой Отечественной войны Советского Союза на Чёрном море», изданной историческим отделом Наркомата ВМФ СССР ещё в 1946 году, но лишившейся грифа «совершенно секретно» только в 1989 году, приводятся сведения о времени и координатах нахождения судна во время обстрела. Единственная зацепка для будущих поисков судна появилась в 1991 году. Ею стала выписка из документа, хранящегося в материалах Музея медицинской службы Черноморского флота. В нём речь шла о 7 тыс. погибших на теплоходе «Армения», подвергшихся атаке с воздуха у посёлка Гурзуф в районе Медведь-горы (Аю-Дага). Специальное расследование, посвящённое поиску места гибели «Армении», провёл в советские годы капитан 2-го ранга, учёный секретарь Военно-научного общества Севастополя Сергей Соловьёв. Ему удалось ознакомиться с частично сохранёнными архивными документами и с показаниями очевидцев, среди которых было свидетельство катерника с морского охотника «МО-04» М.М. Яковлева, сопровождавшего судно: «7 ноября, около 10 часов утра, в районе мыса Сарыч над нами пролетел немецкий разведчик, а через непродолжительное время над водой на бреющем полёте, едва не касаясь гребней волн (погода была штормовой и нас болтало основательно), в наш район вышли два вражеских торпедоносца. Один из них начал делать разворот для торпедной атаки, а второй пошёл в сторону Ялты. Открыть огонь мы не могли, так как крен катера достигал 45 градусов. Торпедоносец сбросил две торпеды, но промазал, и они взорвались в прибрежных камнях мыса Айя. Нас поразила сила взрыва — не видели мы до этого более мощного, и почти все разом сказали, что если второй торпедоносец достанет «Армению», то ей несдобровать». Из этого рассказа следует, что судно «Армения» в то самое утро, 7 ноября, возможно, находилось на пути из Ялты не в Туапсе, а обратно в Севастополь, потому что мысы Сарыч и Айя находятся западнее Ялты, по направлению к Севастополю. Таким образом, письменные свидетельства позволили определить несколько предположительных мест гибели судна, но так или иначе все они находятся в районе ялтинского побережья. «Возможно, в одной из экспедиций мы проходили мимо «Армении» В 2005 году группа украинских археологов под руководством Сергея Воронова начала подводные исследования в районе Ялты с целью местонахождения затонувшего судна «Армения». В 2006 году к поискам приступил знаменитый американский исследователь Роберт Баллард, который в 1985 году обнаружил «Титаник», а в 1989 году — обломки немецкого линкора «Бисмарк». Несмотря на наличие дорогого оборудования и техники, ему так и не удалось обнаружить «Армению». По сообщениям СМИ, последняя попытка поиска судна предпринималась в конце июля 2016 года специалистами Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны РФ. Результаты поисков до сих пор не известны. За подробностями о подводном поиске «Армении» RT обратился к Виктору Вахонееву — заведующему отделом подводной археологии Черноморского центра подводных исследований. Он сам являлся участником самых первых поисков судна, которые проводились с 2005 года силами украинских, российских и американских специалистов. В интервью RT Вахонеев отметил, что работы велись на разных глубинах: «Главная причина, по которой судно не удавалось найти в 2005-2006 годах — это свал глубин. У черноморского дна очень гористый рельеф. Вполне возможно, что в одной из экспедиций мы проходили мимо «Армении», но её крайне сложно идентифицировать среди подводных скал. При сканировании дна образуются зоны теней, где может теоритически находиться судно. Но из-за имеющегося свала процесс сканирования усложняется». Виктор Вахонеев пояснил, что экспедиции не располагают точными данными о расположении судна. Это связано с тем, что дело о гибели «Армении» в 1947 году было изъято из архивов и сейчас оно под грифом «совершенно секретно» находится в архиве ФСБ. Специалист отметил: «Мы исходили из времени, когда «Армения» вышла из порта, приплюсовав к нему три часа до момента её затопления. Затем умножили на минимальную, среднюю и максимальную скорость хода. На основе полученных данных прочертили радиус, куда судно могло уйти. Логичнее всего, что «Армения» ушла в сторону Гурзуфа (восточнее Ялты), горы Аю-Даг вдоль берега. Но мы также сканировали дно не только в этой местности, но и в центральном районе Ялты». По поводу версии о том, что судно направлялось из Ялты обратно в Севастополь, Вахонеев пояснил, что в ней закралась путаница. Катерник, свидетельствующий о том, что он видел «Армению» в районе мыса Сарыч, перепутал его с другим теплоходом — «Лениным». Он подорвался в этой местности на мине в июле 1941 года. По словам Виктора Вахонеева, акватория Сарыча хорошо изучена и следов «Армении» там найдено не было. По одной из версий, судно может находиться под слоем ила. Собеседник RT выразил сомнение по этому поводу: «Это невозможно. Высота борта судна была слишком большой. Ила такой высоты, которая бы превышала параметры судна, просто не бывает. Единственная трудность, препятствующая поиску судна, — горный рельеф дна». В заключении Виктор Вахонеев отметил, что история гибели «Армении» полна загадок. Так, он выразил сомнение относительно свидетельств Анастасии Поповой, которая сумела доплыть в холодной воде до берега. До сих пор не известно, удалось ли найти обломки «Армении» во время последних поисков летом 2016 года. Остаётся надеяться, что однажды и в этой истории будет поставлена точка. |

|

#176

|

||||

|

||||

|

http://историк.рф/history_day/7-%d0%...1%d0%ba%d0%b8/

Это случилось 75 лет назад. Москва была прифронтовым городом, но праздничный парад на Красной площади не был отменён. Прямо с парада части Красной армии шли на передовую. Многим запомнились слова Сталина, прозвучавшие над площадью: «На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощённые народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!».  Величайший парад в истории оказал сильное влияние на ход Великой Отечественной: у народа и армии усилилась вера в себя, в Победу. Последний раз редактировалось Историк. РФ; 07.11.2016 в 18:41. |

|

#177

|

||||

|

||||

|

http://graniru.org/Society/History/m.256285.html

07.11.2016  Фото Анатолия Гаранина из архива РИА "Новости" 60 лет назад, 7 ноября 1941 года, по случаю годовщины Октябрьской революции на Красной площади в Москве состоялся парад, после которого войска отправились на фронт. Нелетная погода делала невозможными налеты германских самолетов на Москву. Выступая на параде, Сталин заявил: "Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков - Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!.." Чтобы чего не вышло, у всех солдат, участвовавших в параде, были изъяты патроны. Также были изъяты все снаряды из танков и артиллерийских орудий. |

|

#178

|

||||

|

||||

|

http://graniru.org/Society/History/m.256284.html

07.11.2016  Фото: shipsnostalgia.com 75 лет назад, 7 ноября 1941 года, немецкий самолет потопил близ Ялты теплоход "Армения" с 7000 человек на борту. Спаслось лишь 8 человек. Точно число погибших неизвестно. На теплоходе находились раненые военнослужащие, практически весь медперсонал Севастополя, гражданские эвакуируемые, партийное руководство Крыма, сотрудники НКВД и небольшое число не раненых военнослужащих. "Армения" была вооружена четырьмя зенитными орудиями и с точки зрения международного права представляла собой законную военную цель, несмотря на знак красного креста. Судно было потоплено торпедой с торпедоносца и затонуло за четыре минуты. Во многом вину за трагедию возлагали на капитана теплохода Владимира Плаушевского, который вывел судно в море в светлое время суток в условиях господства люфтваффе в воздухе. Однако у него не было выхода. Дожидаться ночи на 8 ноября в незащищенной ПВО Ялте было самоубийственно. Роковым стал заход в Ялту для эвакуации местного партийного руководства. Эта задержка судна, вышедшего из Севастополя, не позволила добраться до кавказского берега ночью. |

|

#179

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/society/parad-41-go...dyi-19595.html

07 ноября 2015, 09:00 Русские победы, Общество, История  Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Фото: Самария Гурария / Фотохроника ТАСС Как парад 7 ноября 1941 года стал символом единства советского народа и предвестником Победы над фашизмом 7 ноября 2015 года проходит парад в честь 74-летия легендарного парада на Красной площади. В торжественном шествии участвуют кадеты, суворовцы, рота почетного караула Московской военной комендатуры, кавалерийский эскорт президентского полка и другие военные учреждения. В истории России эта знаменательная дата стоит в ряду событий, которые навсегда остались в памяти народа. В 2004 году 7 ноября было законодательно увековечено как День воинской славы России в честь военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году. И что бы ни говорили сторонники и противники этого шествия — сегодня это символ единства народов новой России, того единства, которое помогло советскому народу выстоять и победить. Одновременно это и дань памяти солдатам, которые в те трагические для страны дни прямо с парада на Красной площади ушли в вечность с верой в Победу и пониманием, что немногие из них ее увидят. По своей значимости этот памятный парад сравним с шествием «Бессмертного полка» после юбилейного Парада Победы 9 мая. История и факты Легендарный военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции состоялся в самый разгар битвы за Москву. Тогда двухмиллионная группировка немецких армий «Центр» находилась в 50 километрах от столицы. Москва была на осадном положении, с 16 октября шла эвакуация, на улицах строились оборонительные сооружения и ходили слухи, что Сталин и Политбюро покинули город. 24 октября Сталин приказал командующему войсками Московского военного округа генералу Артемьеву и командующему ВВС генералу Жигареву начать подготовку к параду в условиях полной секретности. Военный парад должен был пройти в Москве, Куйбышеве (1935–1991 гг., ныне Самара) и Воронеже. В этот же день Гитлером был назначен парад своих войск в поверженной Москве, а немецким солдатам и офицерам выдавалась парадная форма. В легендарном параде участвовали около 28 тысяч человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков и 232 автомашины. По Красной площади шли курсанты Окружного военно-политического и Краснознаменного артиллерийского училищ, полк 2-й Московской стрелковой дивизии, полк 332-й дивизии имени Фрунзе, стрелковые, кавалерийские и танковые части дивизии имени Дзержинского, Московский флотский экипаж, Особый батальон военного совета МВО и МЗО, батальон бывших красногвардейцев, два батальона Всеобуча, два артполка Московской зоны обороны, сводный зенитный полк ПВО, два танковых батальона резерва Ставки (прибыли из Мурманска и Архангельска). Авиация из-за сильного снегопада и ограниченной видимости участия в параде не принимала.  Марш на Красной площади в честь военного парада 7 ноября 1941 года.Фото: Илья Питалев / ТАСС Участники парада узнали о его проведении около 23 часов 6 ноября после торжественного заседания на станции метро Маяковская, а приглашенные на Красную площадь — начиная с 5 часов утра 7 ноября. Единственная репетиция состоялась поздно ночью накануне. Для нейтрализации авиации противника с 5 ноября советская авиация нанесла упреждающие бомбовые удары по немецким аэродромам. Безопасности участников способствовали низкая облачность и сильный снегопад, о чем метеорологи сообщили за день до парада. В ночь перед парадом Сталин приказал расчехлить и зажечь кремлевские звезды, а также убрать маскировку с мавзолея Ленина. Парад, назначенный на 10, начался ровно в 8 часов 7 ноября 1941 года. Командовал парадом генерал Павел Артемьев, принимал его маршал Семен Буденный. Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты артиллерийского училища. Оркестром штаба МВО руководил автор «Прощание славянки» Василий Агапкин. Около 8 часов 10 минут все радиостанции Советского Союза начали прямую трансляцию на всю страну и весь мир речи Сталина перед участниками парада. Вопреки традиции, вместо принимающего парад речь произнес Сталин, который нацелил советских людей на высокие задачи: «На вас смотрит весь мир. На вас смотрят порабощенные народы Европы, попавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии!» — сказал он. Впервые после 1917 года прозвучало воззвание к русскому патриотизму: «Да пусть осенит вас бессмертный подвиг Александра Невского и Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова!»  Обращение Иосифа Сталина к солдатам на параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Фото: РИА Новости Накануне иерархи Русской православной церкви в Богоявленском соборе осажденной столицы отслужили молебен, после которого состоялся крестный ход с выносом Казанской иконы Божьей Матери. А в период выступления Сталина к верующим обратился митрополит Сергий. Значение Военный парад в Москве мир воспринял как гром среди ясного неба, а эффект от его проведения сравнивали с успешно проведенной фронтовой операцией. Как писали американские газеты, «организация в Москве обычного, традиционного парада в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, показала всему миру, что Москва стоит, и будет стоять непобедимо». Этот парад стал одной из самых ярких страниц героической истории нашей Родины и истории Великой Отечественной войны. Этому, самому короткому в истории наших Вооруженных сил, параду, который длился 25 минут вместе с речью Сталина, по силе воздействия на моральный дух войск, общества, да и всего человечества — нет равных. |

|

#180

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/lenta-vremeni/event...hadi-v-moskvie

Речь Сталина: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков»  Парад войск московского гарнизона на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 - 7 ноября 1941 Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции был проведен во время Московской битвы, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города. Этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение по поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся и боевой дух армии не сломлен. Многие военные подразделения после окончания парада отправились прямиком на фронт. ТРИУМФ СТОЙКОСТИ Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Именно на этот день по случаю запланированного захвата Москвы гитлеровской Германией было назначено торжественное прохождение по Красной площади немецких войск. Военный парад советских войск на Красной площади 7 ноября 1941 года было решено провести для укрепления морального духа. Это была убедительная возможность заявить на весь мир о том, что Москва стоит и будет твердо стоять. В это время советские войска вели тяжелые оборонительные бои с немецкими войсками, находившимися в 70-100 километрах от столицы. Шестого ноября, сразу же после торжественного заседания, состоявшегося на станции метро "Маяковская", Сталин объявил высшему партийному руководству о времени начала парада войск на Красной площади. Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашаемым на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября. Беспрецедентными были и меры безопасности. Время начала парада в последний момент перенесли с привычных 10 утра на два часа раньше. Большие опасения вызывала возможность бомбардировки Москвы в этот день германской авиацией с целью уничтожения высшего руководства СССР или его случайного ранения осколками зенитных снарядов. Поэтому уже с 5 ноября советские военно-воздушные силы наносили упреждающие удары по аэродромам противника. Днем 6 ноября военные метеорологи сообщили, что 7 ноября будет отмечено сильным снегопадом и пургой, поэтому вражеской авиации бояться не следует. В праздничный день на Москву не была сброшена ни одна бомба. Для защиты парада с воздуха с фронта были сняты истребители, общее число которых составило 550 единиц. Так как войск для парада не хватало, в Москву были стянуты подразделения с фронта, курсанты, кавалеристы. В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина. В 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появились Сталин и члены советского правительства, остававшиеся в Москве. На командном пункте находился генерал армии Георгий Жуков. В 8 часов утра по всем громкоговорителям, которые в те дни не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос диктора: "Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции...". Командовал парадом начальник гарнизона столицы генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал Маршал Советского Союза Семен Буденный. В 8 часов из ворот Спасской башни на коне выехал Буденный. После рапорта командующего парадом и объезда войск с речью к войскам и народу страны обратился Председатель Государственного комитета обороны (ГКО), Верховный Главнокомандующий и нарком обороны СССР Иосиф Сталин. К 7 ноября 1941 года он уже мог говорить о некоторых успехах в битве под Москвой. На ряде направлений враг был остановлен, наметилась стабилизация положения, противник переходил к обороне. Главные цели немецкой операции "Тайфун" достигнуты не были, взять стремительным наступлением столицу фашистам не удалось. Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты артиллерийского училища. С развернутыми знаменами, под боевые революционные марши, исполняемые оркестром штаба Московского военного округа (МВО) под управлением Василия Агапкина - автора знаменитого "Прощания славянки", шли по главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по Красной площади двинулись конница, знаменитые пулеметные тачанки, прошли танки Т-34 и КВ. В параде приняли участие батальоны курсантов Окружного военно-политического училища, Краснознаменного артиллерийского училища, полк 2-й Московской стрелковой дивизии, полк 332-й дивизии имени Фрунзе, стрелковые, кавалерийские и танковые части дивизии имени Дзержинского, Московский флотский экипаж, Особый батальон военного совета МВО и Московской зоны обороны, батальон бывших красногвардейцев, два батальона Всеобуча, два артиллерийских полка Московской зоны обороны, сводный зенитный полк ПВО, два танковых батальона резерва Ставки, которые к 7 ноября прибыли из Мурманска и Архангельска. Всего в параде участвовало около 28,5 тысячи человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. Из-за плохой погоды (сильный снегопад, пурга, ограниченная видимость) в параде не приняла участия авиация. Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух армии не сломлен. На трибунах по обе стороны Мавзолея, помимо рабочих и служащих, находились аккредитованные в столице корреспонденты иностранных газет. Так что весть о параде разнеслась по всему миру. Шестог и седьмого ноября 1941 года советское командование спланировало и осуществило ряд сильных ударов по врагу на Можайском, Волоколамском и Малоярославецком направлениях. Поэтому прямо с парада на главной площади страны бойцы Красной Армии отправлялись на фронт. В течение войны парады больше не проводились, войска прошли по Красной площади лишь в мае 1945 года. Справка РИА «Новости» http://center.ria.ru/society/20111107/82547598.html ЖУКОВ О ПАРАДЕ 1 ноября 1941 года я был вызван в Ставку. И. В. Сталин сказал: — Мы хотим провести в Москве, кроме торжественного заседания по случаю годовщины Октября, и парад войск. Как вы думаете, обстановка на фронте позволит нам провести эти торжества? Я ответил: — В ближайшие дни враг не начнет большого наступления. Он понес в предыдущих сражениях серьезные потери и вынужден пополнять и перегруппировывать войска. Против авиации, которая наверняка будет действовать, необходимо усилить ПВО и подтянуть к Москве истребительную авиацию с соседних фронтов. Как известно, в канун праздника в столице на станции метро «Маяковская» было проведено торжественное заседание, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, а 7 ноября на Красной площади состоялся традиционный военный парад. Бойцы прямо с Красной площади шли на фронт. Это событие сыграло огромную роль в укреплении морального духа армии, советского народа и имело большое международное значение. Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления. http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/14.html СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА огда началась война, я был рабочим Казанского центрального телеграфа. Как и большинство моих сверстников, пытался попасть на фронт, но в 1941-м мы, родившиеся в 1923 году, призыву не подлежали. В августе 1941 года узнал о том, что Обком комсомола набирает группу комсомольцев-добро*вольцев на учебу в школу НКВД в Москву. Но зачислили нас не в школу, а в формировавшуюся в это время Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН). Боевое крещение бригада получила в битве под Москвой, проявляя героизм и мужество в борьбе с фашистами. Знаменательным событием для меня и однополчан явилось участие в историческом Параде 7 ноября 1941 года на Красной площади. Группу бойцов из бригады, наиболее высокого роста, отозвали с передовой в Москву. С нами стали заниматься строевой подготовкой. Мы терялись в догадках - к чему бы это, ведь идет такая война, время ли заниматься шагистикой. И вот 7 ноября в 4 часа утра объявили подъем и после усиленного завтрака в 5 часов 30 минут в полном боевом снаряжении своим ходом мы отправились на Красную площадь. Шел мокрый снег, в лицо дул сильный ветер, под ногами грязь, слякоть, скользко. После построения на Красной площади, в 8.00 под звуки курантов из ворот Спасской башни вые*хал на коне Маршал Семен Михайлович Буденный, который принял рапорт от командующего парадом генерала Артемьева, объехал построенные части и поздравил с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. К этому времени снег утих, на площади наступила тишина, все слушали речь Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. После его выступления раздалась команда: «К торжественному маршу!» - и колонны участников парада строевым шагом прошли мимо мавзолея В.И.Ленина. Парад длился немногим более часа. Сколько было пережито нами за это время! В те дни Гитлер раструбил на весь мир, что Москва вот-вот будет взята и он проведет в Москве смотр своих войск. И вот враг на подступах к Москве, а на ее площади демонстрируются наши силы. Сам факт военного парада на Красной площади был воспринят нашим народом как предвестник значительного перелома в ходе войны, близкого контрнаступления Красной Армии, разгрома врага и изгнания его с нашей земли. Военный парад в осажденной Москве и разгром немцев под Москвой развеял миф о непобедимости немецкой армии и явился зарей Победы нашего народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Что и подтвердилось в последующих сражениях. Из воспоминаний Е.П. Ильина, полковника в отставке http://vibor-kazan.ru/news/vospomina...2011-11-04-483 РЕЧЬ ВОЖДЯ Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а наша страна, — вся наша страна, — организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков… Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина! За полный разгром немецких захватчиков! Смерть немецким оккупантам! Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость! Под знаменем Ленина — вперед к победе! Из речи И.В. Сталина на параде Красной Армии 7 ноября 1941 г. http://sovmusic.ru/text.php?fname=st_71141 МАКЕТ ТРИБУНЫ Интересная история произошла со съемками парада. Дело в том, что студия "Союзкинохроника" эвакуировалась из столицы, а отказавшийся выехать оператор Иван Беляков был уволен и восстановлен на работе после вмешательства НКВД, потребовавшего снять заседание 6 ноября в метро и парад. В связи с неожиданным переносом времени проведения парада, киносъемочная группа не успела подготовиться, и не смогла снять речь Сталина с синхронной звукозаписью. Парад в мирное время обычно начинался в 10 утра, и ассистенты подъехали, как обычно, к 8, чтобы смонтировать аппаратуру. Однако к этому моменту все высшие руководители во главе со Сталиным уже были на Мавзолее, а войска уже готовились к началу движения. Ассистенты начали снимать, не успев наладить синхронную звукоаппаратуру (к тому же звукооператор подъехал только к половине десятого). Через некоторое время к подавленным операторам, мысленно видевшим себя в следовательских кабинетах и за колючей проволокой, подошел генерал НКВД Кузьмичев: "Правительство знает, что не по вашей вине речь товарища Сталина не снята, а по вине наших органов, которые не предупредили вас об изменении времени начала парада". Вскоре после окончания парада, начальник сталинской охраны генерал Николай Власик предложил операторам прибыть в пять вечера на Лубянку. Там им сообщили, что Сталин придаёт очень большое значение трансляции своего выступления на Красной площади и предлагает снять его второй раз уже с синхронной записью. Так как о съемке на трибуне мавзолея не могло быть и речи, то было решено построить в Большом кремлевском дворце фанерный макет трибуны мавзолея, покрасить его под мрамор, а для того, чтобы у зрителей не возникало сомнений в подлинности съемки и у Сталина во время речи шёл пар изо рта, пришлось открыть все окна. Снимали «выступление» Л.Варламов (режиссёр) и М.Трояновский (оператор). Однако несмотря на все старания пар изо рта не выходил, но зрители и киноакадемики не заметили этого. О параде был сделан фильм «XXIV-ый Октябрь. Речь И. В. Сталина» (режиссёр Л. Варламов, 1941 г.). Кадры парада и вмонтированная речь Сталина вошли в получившую в 1942 году Оскар за лучший иностранный фильм документальную ленту Леонида Варламова и Ильи Копалина «Разгром немецких войск под Москвой». Литература: П.К. Ионочкин. Кремль во время войны Е.С. Сенявская. Парад, который стал легендой. Воспоминания и документы Парад 7 ноября 1941 г. на официальном сайте Министерства обороны РФ |

|

| Метки |

| вмв |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|