|

|

#201

|

||||

|

||||

Вчера, прямо накануне 75 летия возобновления немецкого наступления на Москву, прибыли аэрофотографии района "Дубосеково" - на самом деле закрываемый район намного больше. Во время привязки одного из снимков я обнаружил знакомые изломы противотанковых рвов. И они оказались там не просто так. При наложении на карту - оказалось, что они достаточно точно соответсвуют противотанковым опорным пунктам. Хорошо видно, что передний крайн линии обороны Волоколамского шоссе выстроился как раз по линии рва. Рвы опираются либо на ручьи (речки) либо утыкаются в леса (Горюны). Странно, что они не отмечены на карте. Существует небольшая вероятность, что они были выкопаны весной 1942 года (снимок сделан в августе того же года). Немецкие удары показаны схематично, но вполне отражают суть - противник разбив за пару часов 1075 полки оказался в тылу у 1073 полка, что неизбежно привело к его отходу и угрозе для 690 полка. Провал левого фланга привел сразу к потере двух противотанковых рвов - двух рубежей обороны. Танки вышли к штабу 1075 полка (красная цифра) - его остатки стали быстро отходить к Горюнам - третьему рубежу, который также прикрывал Волоколамское шоссе. |

|

#202

|

||||

|

||||

|

http://grani.gq/Society/History/m.256704.html

17.11.2016 75 лет назад, 17 ноября 1941 года, Ставка Верховного Главнокомандования потребовала от советских войск и партизан лишить германскую армию "возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом", для чего предписывалось "разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог". |

|

#203

|

||||

|

||||

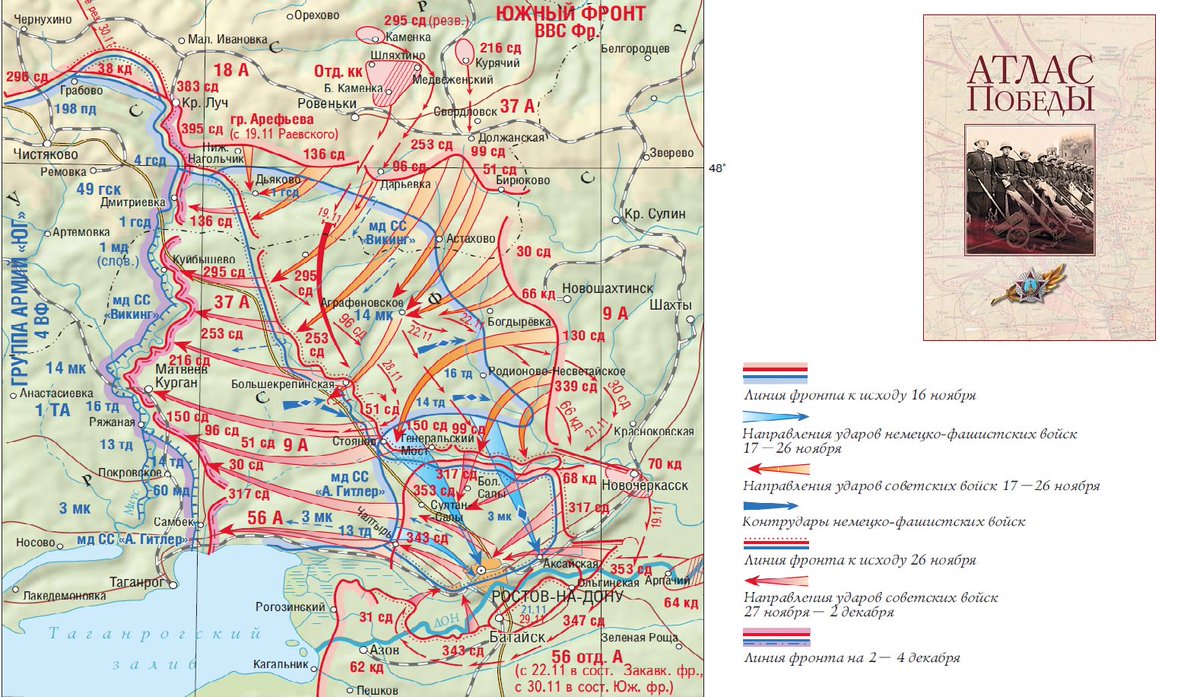

17 ноя. 1941 началась Ростовская операция – одно из первых успешных контрнаступлений Красной Армии  17 ноя. 1941 застрелился подручный Геринга генерал Удет – не перенес потерь люфтваффе на Восточном фронте  17 ноя. 1941 приказ Ставки №0428 «Выгнать немцев на мороз» – сжигать все населенные пункты в тылу немецких войск |

|

#204

|

||||

|

||||

|

— 1941 г. Начало прокладки «Дороги жизни». Во время Великой Отечественной войны 88-й отдельный мостостроительный батальон начал ледовую разведку Ладожского озера с целью создания ледовой дороги к осажденному Ленинграду. Работы по созданию трассы, которые вели около 20 тыс. человек, начались в октябре. 19 ноября подписан приказ по войскам Ленинградского фронта «Об организации автотракторной дороги через Ладожское озеро». 22 ноября первые 10 машин автобатальона майора В. А. Порчунова начали движение по «Дороге жизни». За зиму 1941—1942 гг. в окруженный город переправлено 2 тыс. вагонов различных грузов, 85 танков, большое число другой боевой техники, а из города эвакуировано 3700 вагонов промышленного оборудования, произведений искусства, 514 тыс. жителей, 35 тыс. раненых. Движение по трассе прекратилось 21.04.1942 г.

|

|

#205

|

||||

|

||||

|

https://eadaily.com/ru/news/2016/11/...ii-krestonosec

18 ноября 2016 10:16  18 ноября 1941 года в Северной Африке (территория Египта и Ливии) 8-я английская армия начала операцию «Crusader» (Крестоносец) против группировки Оси, основу которой составлял немецкий Африканский корпус Эрвина Роммеля. В ходе ожесточенных боев к 30 декабря англичанам удалось одержать победу, которая стала первой победой Великобритании над войсками вермахта. После провала операции «Battleaxe» по деблокированию осажденного английского гарнизона в Тобруке, генерал Арчибальд Уэйвелл был заменён Главнокомандующим войсками в Индии Клодом Окинлеком. Силы в Западной пустыне были реорганизованы в 8-ю армию Великобритании под командованием сэра Аллана Каннингема. Основную силу 8-й армии составляли 30-й корпус под командованием генерал-майора Чарльзом Мори, а также 7-я танковая и 1-я южноафриканская дивизии. Оставшуюся часть армии составляли 13-й корпус со 2-й новозеландской и 4-й индийской дивизиями. Истощённая боями 9-я австралийская дивизия под руководством генерала Лесли Морсхэда была заменена на 70-ю британскую пехотную дивизию во главе с генерал-майором Рональдом Скоби и польскую Карпатскую стрелковую бригаду, которая прибыла в Северную Африку на транспортных кораблях Королевского флота. Для проведения операции 8-я армия была увеличена до семи подразделений, в результате чего количество танков превысило 700 единиц (в числе них были американские «Стюарты» и новые британские «Крусейдеры», благодаря которым операция и получила своё название). Пустынные военно-воздушные силы насчитывали 724 самолёта. Силам союзников противостояла отдельная танковая группа «Африка» генерала Эрвина Роммеля, и Африканский корпус, в состав которого входили 15-я и 21-я танковые дивизии, а также 90-я лёгкая пехотная дивизия. Их поддерживали 154 танка шести ослабленных итальянских дивизий, реорганизованных в три корпуса. Военно-воздушные поддержку этим силам Оси оказывали примерно 750 самолётов из состава Люфтваффе и итальянской морской авиации. 18 ноября 1941 года 8-я армия Великобритании начала внезапное наступление в северо-западном направлении от своей базы в Мерса-Матрухе. 7-я танковая дивизия должна была вступить в бой с Африканским корпусом, а 30-й корпус должен был организовать совместные действия против итальянцев в Бардии с 70-й пехотной дивизией. Однако, наступление захлебнулось в результате серьёзных потерь союзников в танковом сражении у Сиди-Резега. 30-й корпус и 70-я дивизия также попали под тяжёлый обстрел артиллерии Роммеля. Кроме того, итальянской 132-й танковой дивизии «Арьете» так же удалось нанести поражение наступающим английским танковым частям в сражении при Бир-эль-Гоби — 50 уничтоженных британских танков против 34 итальянских. 21 ноября Роммель предпринимает массированное наступление при поддержке люфтваффе с целью выйти к египетской границе, в тыл к британским войскам. Поддавшийся панике генерал Каннингем выступил за всеобщее отступление, но Окинлек был непреклонен и твёрдо решил до конца защищать позиции. В итоге манёвр Африканского корпуса не удался из-за нехватки горючего и отчаянного сопротивления 4-й индийской дивизии. 26 ноября Каннингем был освобождён от занимаемой должности и командующим 8-й армией был назначен Окинлек, а его заместителем — Нил Ричи, получивший звание генерал-лейтенанта. К 27 ноября ситуация окончательно складывается в пользу союзников: 30-й корпус восстановился после атаки Роммеля, а 2-я новозеландская дивизия объединилась с деблокированным гарнизоном Тобрука. 7 декабря Роммель принимает решение отступить на юго-запад от Тобрука к укреплённой линии Эль-Газала. Окинлек и Ричи продолжали наступление на войска Оси, вытеснив их к 28—30 декабря к Эль-Агейле. Успех операции временно ликвидировал угрозу выхода стран Оси к Суэцкому каналу. 2 января 1942 года капитулировал немецко-итальянский гарнизон в Бардии. Следующая сдача в плен произошла у города Халфая. В итоге число пленных превысило 30 000 человек. 8-я армия, сильно измотанная боями, тем не менее продолжла оттеснять армию Оси. Операция «Crusader» стала первой победой Великобритании над войсками вермахта и разрушила миф о непобедимости генерала Роммеля. |

|

#206

|

||||

|

||||

18 ноя. 1941 на подступах к Москве погиб командир героической 316-й дивизии генерал Панфилов |

|

#207

|

||||

|

||||

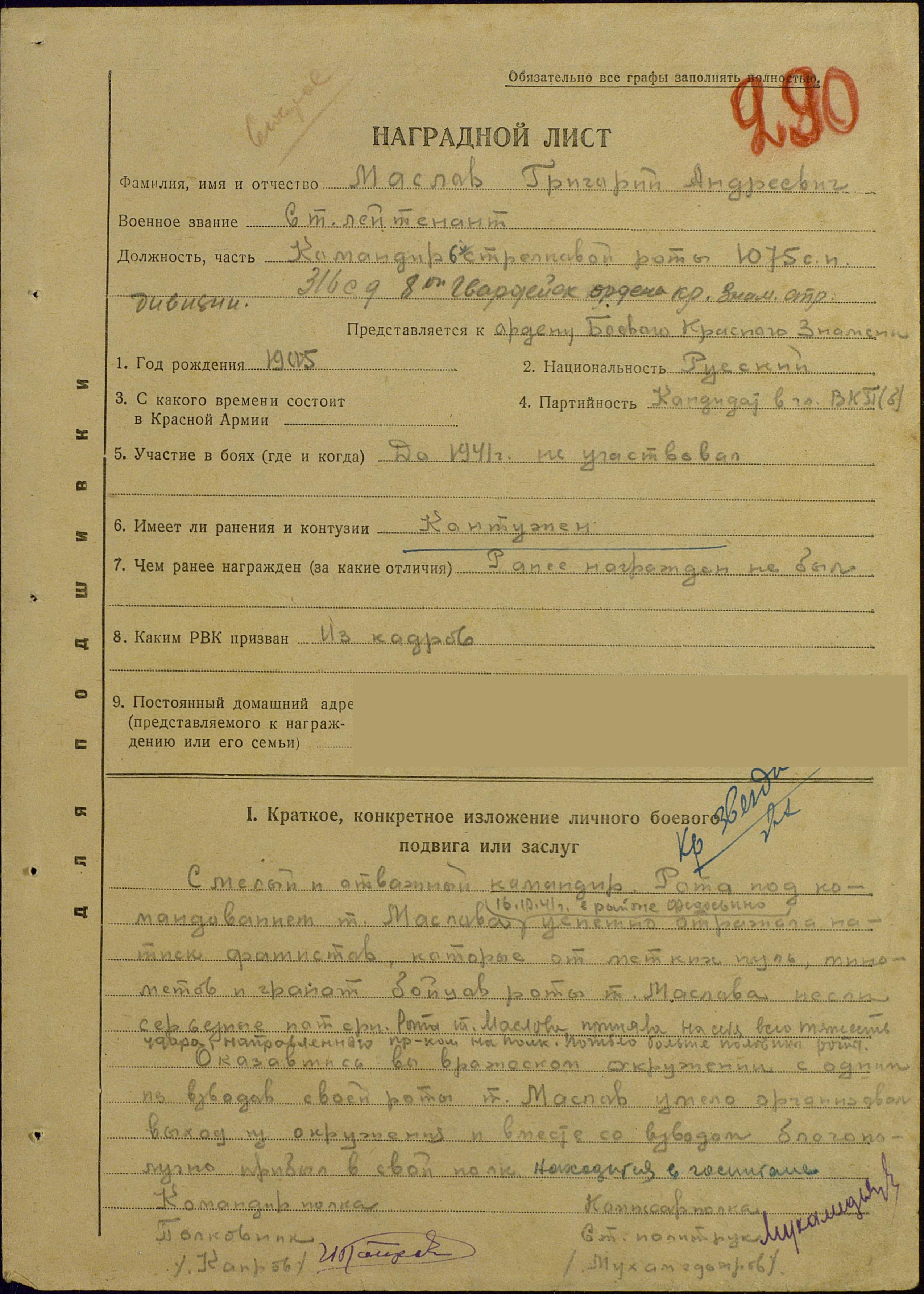

Некоторые комментаторы обосновывая версию Кривицкого указывают, что дескать впервые о бое у Дубосеково написала газета "Известия". Действительно, 19 ноября в Известиях появилась заметка на второй полосе "8-я гварейская дивизия в боях", в которой отражались несколько боевых эпизодов и упоминался полковник Капров. Как известно, 18 ноября, 316 дивизии было присвоено звание Гвардейской, в этот же день в дивизию, возможно даже в Гусенево, ездил "пул корреспондентов", и по результатм поездки были опубликованы статьи. В тот же день была опубликована большая статья и в "Правде", где также рассматривался аналогичный эпизод.  Как мы видим - описанный эпизод произошел с капитаном Масловым 16 октября 1941 года. Который был за это представлен к награде 30 ноября 1941 года. Капитан Маслов, командир 6 роты 1075 полка полковника Капрова.  Кстати, этот же эпизод указан и в наградном листе политрука Вихрева, правда дата указана 14 октября. Таким образом, мы видим, как происходит очередная кража боевых заслуг реальных людей, в пользу вымышленный персонажей. |

|

#208

|

||||

|

||||

19 ноя. 1941 под Москвой 37 кубанских казаков 4-го эскадрона ценой своей жизни остановили колонну немецких танков |

|

#209

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/society/fashion...chin_leonid-0/

15 авг 2014 в 19:03 Общество » Наследие » Советское наследие  Мемориал Славы 28 Панфиловцев в Алма-Ате Диковинные персонажи встречаются порой в российском медийном пространстве. Вот, например, "не историк, а любитель истории", как он сам себя аттестует, Леонид Михайлович Млечин. Этот журналист, ведущий телепрограммы "Документальное кино Леонида Млечина" на телеканале "ТВ Центр" и автор ряда книг об истории и исторических персонажах, трактует историю весьма странным образом, особенно подвиг 28 героев-панфиловцев. Чтобы понять, с каким не историком имеет дело читатель, достаточно привести один показательный пример. В книге Леонида Млечина "Брежнев", выпущенной в серии "ЖЗЛ", читаем: "В 1977 году у Виктории Брежневой, которая училась в ГИТИСе на театроведческом факультете, завязался роман со студентом Геннадием Варакутой. Леониду Ильичу не понравился кандидат в женихи. Руководитель московского управления КГБ генерал Виктор Алидин выделил сотрудника пятой службы, который занялся Варакутой. За молодым человеком ходили оперативники службы наружного наблюдения, его телефон прослушивался. Все материалы изучал старый друг Брежневых первый заместитель председателя КГБ генерал Цинев. Геннадия Варакуту перевели в Ленинград в надежде, что расстояние разлучит его с внучкой генерального секретаря. Но роман продолжался. Московские чекисты приезжали посмотреть, как ведет себя жених. Геннадий и Виктория все-таки поженились, у них родилась дочь Галина, названная в честь бабушки. Виктория уехала к мужу в Ленинград. Расставаясь с внучкой, Леонид Ильич всплакнул. Потом и этот брак распался…" Занимательно, не правда ли?! Кроме одного. Внучка Леонида Ильича Брежнева в то время в ГИТИСе не училась! Студенты ГИТИСа знали бы о ней, учись она хоть под чужим именем. Дело не только в слухах, но и в охране, которую невозможно было скрыть. "А кого это мы там охраняем?" — подумали бы студенты и быстренько вычислили бы "засекреченную" студентку. Но такой в то время в ГИТИСе не было. Из "золотой молодежи" в то время там училась, кажется, внучатая племянница Екатерины Алексеевны Фурцевой. И об этом тогда знали все студенты и преподаватели. Несмотря на то, что "Екатерина Великая", в 1977 году уже три года как не занимала пост министра культуры СССР. О том, что в этом вузе учится внучка Брежнева, бывшего на тот момент генеральным секретарем, молва бы разнесла моментально. Короче говоря, Млечин выдает непроверенную информацию, которую ему поставляют его "литературные негры". Выступая на IX Белорусском международном медиафоруме, который состоялся в Минске в начале июня этого года, Леонид Михайлович в самом начале своей речи брякнул нечто невразумительное. Дескать, у него "душа не болит относительно американцев… поэтому я позволю себе говорить не об американском кризисе…" Что имела в виду эта телеголова? Причем тут Америка и какой там кризис? "Я не такой пугливый, — скромно заметил наш Храбрый портняжка. — Меня по ночам не преследуют либералы. Я не просыпаюсь в холодном поту и в ужасе. Честно говоря, я занимаюсь не текущими делами, а прошедшими. Как у нас (?) шутят, я работаю с "мертвыми клиентами". Ужас состоит в том, что это прошлое действительно не умирает, как сказал один замечательный писатель, и поразительным образом сегодняшний конфликт строится на противостоянии прошлого". Для зачина, как говорится, сойдет и такое пустословие. Не будем придираться и опустим, кто, где и как так по-черному шутит насчет "мертвых клиентов". Далее не профессиональный историк, а любитель-некрофил вслух поразмышлял над историческими проблемами во взаимоотношениях России с Польшей и Украиной и решил удивить публику "несколькими поразительными выводами". "Во-первых, появились государства, у которых до 1992 года в общем не было собственной истории. У некоторых государств, выяснилось, история весьма короткая, и эту историю приходится создавать. Эта история создается иногда некоторым образом искусственно или за счет соседа. Это нужно понимать. Это реальная ситуация. Второе. Естественным образом эта история национально центрична. Ну, конечно, для этой республики важно то, что происходило на ее территории и с ее народом, а не с тем, что происходило у соседей. Кстати говоря, нам в России это понятно. Когда ты приезжаешь в Тверь, то тебе с удовольствием расскажут, что вот вы, москвичи, пришли когда-то, завоевали и использовали нашу историческую судьбу. Это понятно. Интересно прежде всего то, что касается собственной истории. Это нужно понимать и относиться более-менее спокойно. Постепенно, я думаю, люди дойдут до максимально возможного объективного подхода. Но здесь и хорошая вещь. Она состоит в том, что историческая наука развивается. Я могу, я не историк, судить о состоянии российской академической науки. Она замечательна. Но беда состоит в том, что достижения академической науки не доходят до учебников и не доходят до массового сознания. То, что создано историками, к сожалению, не становится достоянием гласности". Мы привели столь длинный пассаж из велеречивого доклада гсподина Млечина лишь для того, чтобы читатель уяснил, насколько бессодержательную речь произнес сей медийный, благодаря "ящику", персонаж. У Леонида Михайловича не должно возникнуть сомнений, что мы вырываем из контекста его слова, но публиковать его излияния полностью — себе дороже. Когда человек говорит очень долго, то, в конце концов, обязательно скажет какую-нибудь глупость. Эта формула Дюма-отца вполне применима к Леониду Млечину. "Огромное достижение, что история наша становится глубже, объемнее, шире, — растекался млеком Млечин. — Но журналист тоже это должен понимать. И тоже должен ощущать, что происходит невероятный процесс — мы углубляемся, и нам открывается то, что прежде было невозможным. Иногда говорят, зачем вы в этом копаетесь? Зачем вы лишаете нас героев? Ну, скажем, вот есть история, которая хорошо известна москвичам, связанная с 28 героями панфиловцами, которые защищали Москву. Это была осень 1941 года, когда немцы стояли около Москвы и "Красная звезда" в передовой статье написала о 28 героях-панфиловцах, которые все как один не пропустили немцев". Сделаем небольшое отступление и напомним читателям, что о подвиге героев газета "Красная звезда" впервые сообщила 27 ноября 1941 года. В очерке фронтового корреспондента Василия Ивановича Коротеева (1911-1964) говорилось, что "погибли все до одного, но врага не пропустили". Не так давно появились сведения, что первая публикация о подвиге вышла в свет несколько ранее, 19 ноября 1941 года. Как бы то ни было, но 28 ноября 1941 года в "Красной звезде" была напечатана передовая статья под заголовком "Завещание 28 павших героев", где указывалось, что с гитлеровскими танками на подступах к столице сражались 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Не историк Млечин продолжает: "И все 28 получили Золотые Звезды Героев Советского Союза посмертно. А в конце войны одного из героев нашли в тылу в роли (sic!) полицая, служившего у немцев. Расследование военной прокуратуры показало, что история была придумана. Потом возникли споры, а стоит ли рассказывать, потому что мы оскорбляем память военных. […] Меня, конечно, смущает герой, который служил в полиции". Прежде чем перейти к сути сказанного, отметим, как коряво это все высказано. Не секрет, что человек говорящий не так стилистически безупречен, как человек пишущий, но ведь такая "говорящая голова", как Радзинский, говорит, как пишет, заслушаешься. Профессионализм телевизионщика Млечина несколько подкачал, но это не так уж и страшно. Не хочешь — не слушай. Главное, что хотел донести до слушателя не историк и бестолковый журналист Леонид Млечин. Бой у разъезда Дубосеково, который 16 ноября 1941 года приняла четвертая рота 1075-го стрелкового полка против 2-й танковой дивизии генерал-лейтенанта Рудольфа Файеля (Rudolf Veiel), по штату состояла из 162 красноармейцев. Накануне сражения командование отобрало наиболее храбрых и метких добровольцев, собрав их в специальную группу истребителей танков в количестве примерно 30 человек. Командовал группой политрук Василий Клочков. Подразделению было передано 11 противотанковых ружей, и потому вполне возможно, что из 54 танков, двигавшихся на панфиловцев, героям удалось уничтожить 18 машин, потерю 13 из которых признали сами панцерваффе. Известно, что немцы признавали танк потерянным лишь в том случае, если он не подлежал восстановлению, а если после боя танк отправлялся на капитальный ремонт с заменой двигателя и вооружения, такой танк потерянным не считался. Вернемся к количеству героев-панфиловцев. Почему приблизительно их было около трех десятков? Да по той простой причине, что список бойцов спустя несколько дней по памяти составлял командир роты капитан Гундилович по просьбе корреспондента "Красной звезды" Александра Юрьевича Кривицкого. Поскольку в спецгруппу попали не только подчиненные капитана, но и добровольцы из других подразделений полка, он мог кого-то не вспомнить, перепутать имя и т. д. Чему удивляться, когда сидящие в тиши келий переписчики делали массу ошибок, а тут офицер на передовой! В упомянутом нами "Завещании 28 павших героев" указывалось, что танки противника уничтожили 29 панфиловцев, но одного назвали предателем. Красноармеец Даниил Кожабергенов по приказу комиссара Клочкова отправился с донесением в Дубосеково. Однако деревню уже захватили немцы, и боец попал в плен. Вечером 16 ноября ему удалось бежать. На оккупированной территории во время рейда по тылам противника его обнаружили конники генерал-майора Доватора. После допроса в особом отделе, Кожабергенов признал, что не успел принять участия в бою у Дубосеково. Вскоре бойца отправили назад в дивизию Доватора. В своем минском выступлении "журналист в третьем поколении" Леонид Млечин успел еще порассуждать о проститутках. "Мужчина с более удачливой судьбой не считает, что все женщины продажны. Я позволю себе заметить, как журналист в третьем поколении, что всегда были, есть и будут высокопрофессиональные журналисты", — отметил Млечин. Видимо, вспомнить о работницах первой древнейшей профессии навеяли затаенные мысли о продажных журналистах, как о представителях третьей древнейшей профессии. Вот и пошли разглагольствования "мужчины с удачливой судьбой" о "профессионализме". В заключение Млечин блеснул оригинальным замечанием: "Непрофессиональная журналистика — это катастрофа. Незнание истории не освобождает от ответственности, как сказано в Уголовном кодексе". Так по какой статье будем судить этого не историка с удачливой судьбой? |

|

#210

|

||||

|

||||

|

http://www.kommersant.ru/doc/1810076

07.11.2011 Из дневника актрисы М. А. Дуловой, Москва 7 ноября, пятница. День празднования XXIV годовщины Октябрьской социалистической революции. Ночь прошла спокойно, наутро был парад на Красной площади. Всю ночь был шум — это шли танки на парад к утру. Конечно, этот "знаковый" парад в восемь часов утра под прикрытием войск ПВО ничем не напоминал грандиозные имперские действа тридцатых годов. Утро морозное. Поземка вьется по брусчатке, колючий снег падает на спины озябших солдат. Их слишком мало для громадного пространства Красной площади. Скромный военный оркестр играет торжественный марш, эхом отзывается "ура!". С парада все они уйдут на передовую — в ближайшие пригороды Москвы. Из дневника журналиста Н. К. Вержбицкого, Москва 9 ноября. У колхозников мясо средней упитанности стоит 45-50 руб. (по карточкам 10-12 руб.). Выданы карточки на картофель, 4 кг в месяц рабочим и служащим, 3 кг иждивенцам и детям. Колхозники меняют буханку хлеба черного (3 кг) на 10 кг картошки. У колхозников морковь, капуста и свекла по 7 руб. кг. Вообще привоз на колхозные рынки ничтожен... Кажется, единственное место, где можно выпить,— ресторан "Арагви" на Советской площади. Посетителей выволакивают. Они пьют, пока не падают со стула. Портвейн — 45 руб. бутылка... Леля, девушка с завода, где работает Петр Иванович, рассказывает, как ее хотели перебросить на ту сторону фронта. Она сдрейфила. Подготовка ее и ее товарищей продолжалась... два дня (?!). Из дневника преподавателя В. П. Аргировского, Ленинград 11 ноября, вторник. Сегодня злобой дня является вопрос с продовольствием. Наступила вторая декада ноября, и объявленные по карточкам нормы выдачи продуктов на эту декаду значительно снижены по сравнению с первой декадой; так, животное масло не будет выдаваться даже по рабочим карточкам. Председатель Ленгорсовета Попков в Октябрьский праздник откровенно сказал, что немец хочет задавить нас костлявой рукой голода. Трудно сказать, кто страшнее: Гитлер или голод. Немцы не истребят всех ленинградцев — кто-нибудь останется, а от голода может начисто вымереть весь город. Возможно, что недостатком продовольствия объясняется и эвакуация армии из Ленинграда. Лейтенант, приехавший с финского фронта, говорил об опасном настроении в армии, вызванном, вероятно, недоеданием. Если, по его словам, убавить в армии хлебный паек на 50 грамм, то красноармейцы бросят фронт... 13 ноября, четверг. Наконец-то наши власти откровенно заговорили о тяжелом продовольственном положении Ленинграда и о полном немецком окружении города. И по радио, и в местной газете призывали к мужеству и терпению в перенесении тяжелых испытаний, которые в будущем будут еще тяжелее. Сегодня уменьшили норму выдачи хлеба до 150 грамм. Город блокирован, немцы окружили его сплошным кольцом. Власти утешают тем, что армии, защищающей Ленинград, дан приказ прорвать окружение. Почему такой приказ дан только сейчас, а не полтора месяца тому назад, когда у нас было больше снарядов и когда окружение не было сплошным, так что прорывались некоторые поезда и по Октябрьской, и по Северной дороге; прорывались автомобили и даже некоторые пешком имели возможность уйти из Ленинграда... Вообще, на прорыв железного немецкого кольца нет никакой надежды; а между тем в Ленинграде люди уже начинают умирать с голоду. Сегодня на улице Правды видел первого человека, который упал на тротуаре и умер. У него раскрыт рот и широко открыты глаза. Вероятно, я увижу еще много таких людей, а потом так же умру сам. Жизнь в "социалистическом" отечестве ничем не привлекает, но хочется еще пожить, чтобы видеть, чем кончится мировая война и что будет с Россией. Продовольствия в Ленинграде, говорят, осталось на семь дней... Из дневника профессора Л. И. Тимофеева, Москва 11 ноября. ...Зина вчера одна и сегодня с Олей ездила в Пушкино. Там все в порядке. Ходят только паровые поезда, и у электрических снимают не только провода, но и рельсы! В колхозе на трудодень пришлось по одному килограмму картофеля и одному килограмму капусты и несколько рублей! Немного. Они привезли три п. картошки и завтра привезут два п. капусты. Капуста была роздана раньше и у нас пропала. Вот и вся продовольственная база колхозника!.. Очевидно, там полная хозяйственная вакханалия, так как трудно поверить в то, что напряженный труд многих людей мог дать так мало. Из дневника Л. Осиповой, жительницы оккупированного немцами г. Пушкина, Ленинградская область 12 ноября. Жизнь начинается робинзонья. Нет самого необходимого. И наша прежняя подсоветская нищета кажется непостижимым богатством. Нет ниток, пуговиц, иголок, спичек, веников и многого, что прежде не замечалось... Особенно тягостно отсутствие мыла и табаку... От освещения коптилками, бумажками и прочими видами электрификации вся одежда, мебель и одеяла покрыты слоем копоти... Немцы организовали богадельню для стариков и инвалидов... Организован также детский дом для сирот. Там тоже какой-то минимальный паек полагается. Все остальное население предоставлено самому себе. Можно жить, вернее, умереть по полной своей воле. Управа выдает своим служащим раз в неделю, да и то нерегулярно, или по килограмму овса или ячменя... или мерзлую картошку... Голод принял уже размеры настоящего бедствия. На весь город имеется всего два спекулянта, которым разрешено ездить в тыл за продуктами. Они потом эти продукты меняют на вещи. За деньги ничего купить нельзя. Да и деньги все исчезли... Хлеб стоит 800-1000 руб. за килограмм, меховое новое пальто — 4000-5000 руб... Совершенно сказочные богатства наживают себе повара при немецких частях... Хроника событий 1941 года 7.11. В Москве на Красной площади состоялся военный парад. 7.11. Президент США Франклин Рузвельт распространил на СССР действие закона о ленд-лизе. 8.11. Части вермахта захватили город Тихвин, перерезав железную дорогу, по которой к Ладожскому озеру доставляли все необходимое для Ленинграда. 8.11. Сокращены нормы выдачи хлеба для бойцов и командиров, защищающих Ленинград. 10.11. Началась Тихвинская наступательная операция, имевшая цель не дать немцам полностью блокировать Ленинград. 11.11. Началось наступление частей вермахта на Севастополь. 13.11. В Ленинграде в четвертый раз снижены нормы выдачи продовольствия. |

|

| Метки |

| вмв |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|