|

|

#3061

|

||||

|

||||

27 дек. 1908 родился командующий ВДВ Василий Маргелов  27 дек. 1761 родился Барклай-де-Толли – герой 1812 года, военный министр и полный Георгиевский кавалер  27 дек. 1948 в Шатору родился Жерар Депардьё – французский актер, гражданин России  27 дек. 1932 в городах введены паспорта. Население Москвы после этого ужесточения режима сократилось на 200 тыс.  27 дек. 1893 между Россией и Францией заключена военная конвенция  27 дек. 1938 установлено звание Героя Социалистического Труда. Первым в 1939 стал Сталин (портрет – 1944 г.)  27 дек. 1979 в результате спецоперации взят штурмом дворец Амина под Кабулом. Диктатор Афганистана убит  День спасателя. 27 дек. 1990 образован Российский Корпус спасателей  45 лет исполнилось бы сегодня Сергею Бодрову |

|

#3062

|

||||

|

||||

28 декабря, 1931 года ...родилась пионер-герой Надя Богданова. Когда началась война, воспитаннице могилёвского детского дома Наде Богдановой было 9 лет. Детдом отправили в эвакуацию, но Надя и её друзья сбежали на фронт. Ребята попали в партизанский отряд. Притворяясь нищими побирушками, они ходили по деревням, разведывая расположение фашистских войск. Накануне 7 ноября 1941 года Надя и её детдомовский товарищ Ваня Звонцов получили задание вывесить в Витебске красные флаги. Дети отправились в город с санками, нагруженными мётлами. На три метлы под прутьями намотали знамёна. Флаги были вывешены. Однако на обратном пути ребят схватили и отправили в местный концлагерь. Там их повели на расстрел с другими заключёнными. Ваня погиб, а раненная в шею Надя упала, но осталась жива. Девочка затаилась. Ночью она выбралась из канавы и вернулась к партизанам. Однажды партизаны атаковали фашистский гарнизон в деревне Балбеки. Надя с командиром разведки Евгением Слесаренко первыми ворвались в деревню и взорвали немецкий штаб. Но Слесаренко ранили. Надя доволокла Слесаренко до леса. Она увела у фашистов лошадь с санями и доставила раненого к партизанам. Из воспоминаний Нади Богдановой: Подскочила к Слесаренко, перевязала ему рану. Но он меня просил, чтобы я уходила, потому, что наши уже пошли отступать и мы в окружении остались вдвоём. Он сказал: «Уходи! Спасайся, как можешь, а я прикрою, буду бить этих немцев». Он подполз и одной рукой стал бить по немцам. Но я решила не оставлять товарища... Вскорости, значит, он патроны кончил, и мы решили как-нибудь уйти отсюда, но он не мог. Но я ему стала помогать. Положила фуфайку, он сполз на фуфайку. Где я тягнула, где он сам помогал. Мы добрались до кустов. А потом... Потом пришлось ещё у немцев коня украсть... В феврале 1943 года разведчики получили задание заминировать стратегически важный перекрёсток. Надя и её последний оставшийся в живых детдомовский товарищ Юра Семёнов узнали пароль патруля, и ночью мины были заложены. Но ребят схватили немцы. Неделю их допрашивали и пытали. Юру расстреляли. Надю продолжили пытать: поливали ледяной водой на морозе, выжгли на спине звезду. Когда девочка перестала подавать признаки жизни, её бросили в сугроб умирать. Очнувшись, ослепшая и оглохшая, еле живая Надя поползла. Крестьянка из соседней деревни нашла девочку и спрятала её у себя. Вскоре партизаны освободили заключённых, сидевших в фашистском застенке вместе с ребятами. Считая Надю и Юру погибшими, товарищи поставили им памятник. После войны Наде вернули зрение. Она жила в Витебске, работала на фабрике. Лишь узнав, что товарищи по отряду считают её погибшей и об установленном памятнике, женщина сообщила, что выжила. Перенесённые испытания не сломили Надежду Богданову. После войны она нашла в себе силы жить и работать. Помимо собственного сына воспитала семерых приёмных детей, оставшихся после войны сиротами. |

|

#3063

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/kan...nchalsia-biron

28 декабря 2016  Каналья или мечтатель? 244 года назад скончался Бирон Сегодня в прошлом 28 декабря 1772 года в своём дворце в Митаве на 83-м году жизни умер курляндский герцог Эрнст Иоганн Бирон, получивший в русской истории по большей части зловещую репутацию. Самый вредный фаворит «Бироновщина» стала устойчивым обозначением десятилетнего правления племянницы Петра Великого Анны Иоанновны (1730 – 1740). Особенно распространён был этот негативный образ в позапрошлом XIX столетии, и А.К. Толстой в иронической «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева» уже подтрунивал над самим стереотипом: Бирон царил при Анне; Он сущий был жандарм, Сидели мы как в ванне При нём, dass Gott erbarm! Немецкий текст переводится как «Помилуй нас Бог!», а вот сидение в ванне – занятие вроде бы приятное (Ксения Собчак, млевшая там под телекамерами, не даст соврать), и поэт наверняка имел в виду, что обществу в ту пору недоставало развития. В русской литературе отталкивающую фигуру временщика изобразил Иван Иванович Лажечников в известном романе «Ледяной дом» (1835): «Чтобы сделаться правителем России, Бирону недоставало только имени: исторгнув его от умирающей государыни, предсказавшей вместе с этим падение своего любимца, регент недолго пользовался своею грозною, хищническою властью». Злодею противостоят положительные герои, среди коих и малороссиянин Горденко: «Побачив бы я, як бы мне то выбрехал бесова батька Бирон». Но и подобной чертовщины оказалось мало Василию Осиповичу Ключевскому. Этот насквозь московский историк отнёсся к нравам новой столицы едва ли не с тем же особым цинизмом, что присущ старому болельщику «Спартака» при мысли о неправедном возвышении «Зенита»: «Не доверяя русским, Анна поставила на страже своей безопасности кучу иноземцев, навезённых из Митавы и из разных немецких углов. Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении. Этот сбродный налёт состоял из «клеотур» двух сильных патронов: «канальи курляндца», умевшего только разыскивать породистых собак, как отзывались о Бироне, и другого канальи, лифляндца, подмастерья и даже конкурента Бирону в фаворе, графа Лёвенвольда, обер-шталмейстера, человека лживого, страстного игрока и взяточника. При разгульном дворе, то и дело увеселяемом блестящими празднествами, какие мастерил другой Лёвенвольд, обер-гофмаршал, перещеголявший злокачественностью и своего брата, вся эта стая кормилась досыта и веселилась до упаду на доимочные деньги, выколачиваемые из народа». Более того, страдания народных масс виделись Ключевскому почти по-марксистски, даже с употреблением «классовой» лексики: «Повторялись татарские нашествия, только из отечественной столицы. Стон и вопль пошёл по стране. В разных классах народа толковали: Бирон и Миних великую силу забрали, и все от них пропали, овладели всем у нас иноземцы; тирански собирая с бедных подданных слёзные и кровавые подати, употребляют их на объедение и пьянство; русских крестьян считали хуже собак; пропащее наше государство! Хлеб не родится, потому что женский пол царством владеет; какое ныне житьё за бабой? Народная ненависть к немецкому правительству росла, но оно имело надёжную опору в русской гвардии». Но вот что любопытно: выговорившись, Василий Осипович ненароком вспомнил, что он знаком и с реальными чертами тогдашней действительности, и не одно «немецкое засилье» в том виновато, и не только Бирон, осенью 1740 года меньше месяца пребывавший в роли регента после кончины императрицы: «Горючий материал негодования, обильно копившийся 10 лет, тлел незаметно. Ему мешали разгораться привычное почтение к носителям верховной власти, исполнение некоторых шляхетских желаний 1730 года и нечто похожее на политический стыд: сами же надели на себя это ярмо. Но смерть Анны развязала языки, а оскорбительное регентство Бирона толкало к действию. Гвардия зашумела». Едва на четверть бывший их народ В советское время колоритные наезды Ключевского на немцев очень любили, а вот нынешние историки «незаметное тление горючего материала» как-то не замечают, несмотря на обильное привлечение нового архивного материала. И в биографии Бирона из серии ЖЗЛ, написанной Игорем Курукиным (2006), и в более чем 1000-страничной истории внутренней политики Анны Иоанновны Николая Петрухинцева (2014) мы обнаружим очень существенную корректировку изложенного выше красивого мифа. Прежде всего, никакого «дырявого мешка» не было: иностранцы при дворе водились, но в количестве явно недостаточном, чтобы облепить двор. Петрухинцев скрупулёзно изучил все назначения на посты руководителей центральных учреждений и выяснил, что 51 раз руководителями были назначены русские и только 10 – иноземцы, среди коих были и деятели Медицинской канцелярии, которых не назначить было нельзя по причине отсутствия отечественных специалистов, и люди, начавшие служить ещё при Петре Великом. Вывод историка звучит отрезвляюще: «Иноземцы не стали доминирующей группой в гражданской управленческой элите и занимали в её структуре относительно скромное место, не превышающее 15-25% её состава. Текущее управление страной осуществлялось главным образом русскими администраторами». То есть «засилье» охватило не более четверти властных постов. Фавориту Бирону только в последний год правления Анны удалось взять под контроль 4 из 10 коллегий, но и тогда его влияние при дворе не стало безграничным. Затеянная им и его соратником генерал-берг-директором фон Шёмбергом афера, предполагавшая коррупционный вариант приватизации казённых металлургических заводов, осуществлялась в 1738-1740 годах с большим скрипом, а падение Бирона в ноябре 1740-го эти амбиции и вовсе усмирило. Бирону не удалось женить своего сына Петра на наследнице Анны Иоанновны Анне Леопольдовне, что в итоге и предопределило его опалу. Даже в постели государыни, и тут Ключевский зрил в корень, курляндец Эрнст Иоганн не оставался в одиночестве. Историки не исключают, что после смерти в 1735 году его лифляндского конкурента Карла Густава Лёвенвольде вакансию «второго фаворита» занял уничтоженный впоследствии Бироном Артемий Петрович Волынский – в этом случае борьба с «немцами» русского вельможи принимает очертания, близкие героям нескучного фильма Бернардо Бертолуччи «Мечтатели». Нескучной была и извилистая судьба не слишком родовитого Бирона. Вознесённый в курляндские герцоги и совсем ненадолго – в правители великой империи, он сумел пережить и 20-летнюю ссылку в Пелым, дождавшись возвращения ему герцогских регалий Екатериной II. Умиравший в Митаве в 1772-м был по тем временам глубочайшим политическим долгожителем. *** История аннинского фаворита, какими бы красками её не вырисовывать, убеждает и в том, что немцы всех мастей – Бирон, Миних, Беннигсен, Дибич, Бенкендорф и множество их соплеменников – внесли самый разнообразный, а потому значительный вклад в развитие отечественной государственности имперского периода. И не всегда это наследие такое уж и «оскорбительное». Даже у Бирона, знатока лошадей, собак и венчанного на царство женского пола. |

|

#3064

|

||||

|

||||

|

http://историк.рф/history_day/28-%d0...8%d0%b0%d0%bb/

Иван Степанович Конев (1897–1973) родился в деревне Лодейно Никольского уезда Вологодской губернии в крестьянской семье. Участник Первой мировой войны. С 1918 года — в Красной армии. Был комиссаром бронепоезда «Грозный» во время боевых действий на Дальнем Востоке. К началу Великой Отечественной — генерал-лейтенант. С сентября 1941-го — генерал-полковник и командующий Западным фронтом. В битве за Москву командовал Калининским фронтом. В июле 1943 года Конев назначен командующим войсками Степного фронта, во главе которого сумел добиться успехов в Курской битве, в Белгородско-Харьковской операции и в битве за Днепр. В августе 1943 года войска Конева освободили Белгород и Харьков. Важным успехом полководца стала Корсунь-Шевченковская операция, где впервые после Сталинграда была окружена и разгромлена крупная вражеская группировка. С февраля 1944-го — Маршал Советского Союза. С мая 1944 года и до конца войны командовал 1-м Украинским фронтом, войска которого блестяще действовали в Берлинской и в Пражской операциях. Дважды Герой Советского Союза. В 1955–1960 годах — главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами стран Варшавского договора. Автор книги воспоминаний «Записки командующего фронтом» (1972).

|

|

#3065

|

|||||

|

|||||

|

Цитата:

Цитата:

Цитата:

Цитата:

Цитата:

Родина-мать, памятник Воину-освободителю в Берлине… 28 декабря — день рождения скульптора Евгения Вучетича  Последнее стихотворение Есенин написал 27 дек. Оно было опубликовано уже 29 дек. – в «Красной газете»  Кадетской музыкальной школе (осн.2015) Московского гос.института культуры будет присвоено имя А.Александрова  28 дек. 1897 в д.Лодейно Вологодской губ. (ныне в Кировской обл.) родился Маршал Конев  28 дек. 1925 в Ленинграде трагически оборвалась жизнь великого русского поэта Сергея Есенина  Декабрь 1237. Mстя за уничтожение Рязани, Евпатий Коловрат с дружиной устремился за Батыем и смял его арьергард Последний раз редактировалось Chugunka; 28.12.2016 в 19:15. |

|

#3066

|

||||

|

||||

|

|

|

#3067

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2016/12/28/yutkevich/

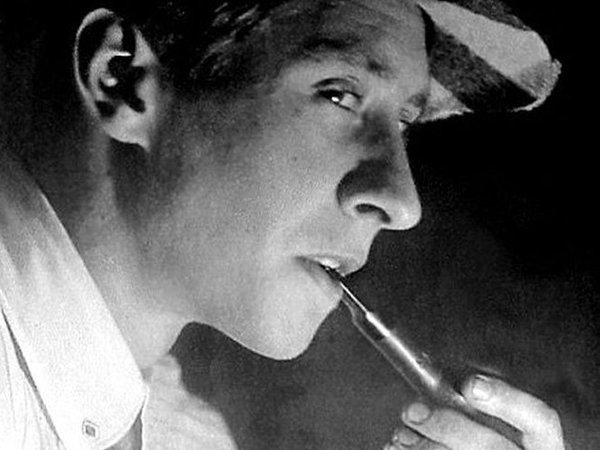

28 декабря 2016, 00:01 Мемория  Сергей Юткевич 28 декабря 1904 года родился Сергей Юткевич, режиссёр, теоретик кино Личное дело Сергей Иосифович Юткевич (1904-1985) родился в Санкт-Петербурге в семье инженера-технолога Иосифа Ивановича Юткевича и выпускницы историко-филологического отделения Высших бестужевских курсов Наталии Михайловны Лавровой. Учился в частной гимназии С. Н. Гревениц и К. А. Голенковской, устроенной по английскому образцу - с совместным обучением мальчиков и девочек. Помимо четырех языков - латыни, немецкого, английского и французского, гимназистам преподавали математику, физику, химию и литературу, учили танцам. Детей водили в императорский Александринский театр и в «Мариинку», на зрелища Народного дома, и даже в цирк. Перед первой мировой войной в Петербурге стали в большом количестве открываться киноиллюзионы, куда Сергей бегал, завороженный чудом, творящимся на экране. «Мы не знали тогда многих мудреных слов и рецептов, мы не знали — где и как варится этот чудодейственный эликсир, мы были потрясены самим фактом двигающихся, оживших людей», - писал позднее Юткевич в книге, посвященной Максу Линдеру. Когда произошла Февральская революция, Сергею Юткевичу было 12 лет. Мальчишка активно включился в бурлящую на улицах Петрограда революционную жизнь, на мотоциклетной коляске развозил по рабочим окраинам первые номера «Известий». Летом 1917 года отец отправил жену с сыном на лечение на курорт Славянск, неподалеку от Харькова, где было спокойнее, чем в Петрограде. Там и началась творческая жизнь Сергея Юткевича. Он постоянно ходил на спектакли гастролировавшей в курортном театре сводной группы актеров из столичных театров Ф. Корша и К. Незлобина. Мальчишку заметили и позвали поучаствовать в представлении в качестве суфлера. Довольно скоро он стал «сценариусом» — помощником режиссера, заведующим громами, выстрелами и всяческим шумом. Из Славянска мать переехала в Харьков, не рискнув вернуться в Петроград, где уже начинались разруха и голод. Здесь Юткевич продолжил учебу в гимназии, ходил в дом «Художественного цеха», где имелись небольшой театр, классы живописи и скульптуры, читали литературу и историю искусств. В это время он открыл для себя Александра Блока, его лирические драмы, которые были не похожи на академические профессиональные зрелища, перекликаясь, скорее, с балаганными представлениями. В статье «Как я стал режиссером» Юткевич вспоминал: «Я прочел эту книгу залпом, многого в ней не понимая, об ином лишь смутно догадываясь, но ее поэтическое очарование захватило меня с огромной силой. Книга эта осталась моим верным спутником, и до сих пор владеет мной желание режиссерски воплотить на сценических подмостках лирические драмы Блока». Тогда же Юткевич познакомился с творчеством футуристов —Василия Каменского, Велемира Хлебникова, Николая Ассева, Владимира Маяковского. В годы Гражданской войны Сергей Юткевич работал актёром, художником, ассистентом режиссёра в театрах Киева и Севастополя. В 1919-1920 годах проходил обучение в Киевской школе живописи Александры Экстер. В Киеве он познакомился со столь же юным Григорием Козинцевым. Вдвоем они оформляли постановку Марджанова - оперетту «Красное солнышко», она же «Маскотта», делали для нее декорации и костюмы. В 1921 году перебрался в Москву. Учился в Государственных высших режиссёрских мастерских (ГВЫРМ) под руководством Всеволода Мейерхольда и, параллельно, во ВХУТЕМАСе. Работал в качестве художника в театральной мастерской Н. Фореггера – «Мастфоре». В 1922 году он вместе с Г. М. Козинцевым, Л. З. Траубергом и Г. К. Крыжицким выпустил манифест «Эксцентризм», ставший теоретической платформой Фабрики эксцентрического актера (ФЭКС). С 1926 года становится руководителем собственного Экспериментального киноколлектива (ЭККЮ), одновременно продолжая работать художником как в театре, так и в кино. В 1928 году Юткевич возглавил Первую киномастерскую на «Ленфильме» и руководил ею в течение десяти лет. В ранних режиссерских работах - «Кружева» (1928), «Черный парус» (1929), «Златые горы» (1931) он активно экспериментирует в области жанра, стиля и формы, занимается поисками нового кинематографического языка. Однако к концу 1920-х годов формализм стал «выходить из моды». Начали говорить, что монтажное кино изжило себя, а игра с формой идет во вред идейному смыслу фильмов. Постановление 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций утвердило в советском искусстве единый метод социалистического реализма. И уже в вышедшем в том же году фильме «Встречный» режиссер жертвует выразительной формой в угоду идеологическому содержанию. Эта картина была объявлена эталоном соцреализма в кино и считается началом этого жанра в советской кинематографии. Юткевич как один из видных советских режиссеров обязан был создавать картины по вкусу главного заказчика – И.В.Сталина. И он делает такие фильмы – вплоть до короткометражной киноагитки «Как будет голосовать избиратель» (1937), посвященной выборам депутатов Верховного совета СССР. В кинолентах этого периода: «Шахтеры» (1937), «Человек с ружьем» (1938), «Яков Свердлов» (1940), - авторское начало было максимально подавлено. По мнению историка кино Петра Багрова, Юткевич «на самом деле никак не мог вписаться в этот злосчастный соцреализм», что и стало причиной его общественно-политической карьеры, которая для многих «навсегда затмит его фильмы»: «За что только не брался Сергей Иосифович, какие посты не занимал! Ни одно мало-мальски заметное собрание творческих работников в следующие пятьдесят лет не обошлось без фундаментального выступления Юткевича. Сколько предисловий он написал! Сколько собственных книг — больше, чем Козинцев и Эйзенштейн!» В конце 30-х годов Юткевич перебирается в Москву. В 1938-1944 годах является художественным руководителем студии «Союздетфильм», занимается преподаванием и научно-искусствоведческой работой. Преподавать Юткевич начал еще в 1929 году, в 1939 году стал профессором; работал в Институте искусствознания, писал теоретические труды. В годы Великой Отечественной войны режиссер смог ненадолго вернуться к эксцентрике и сатире в «Боевом киносборнике № 7» (1941) и фильме «Новые похождениях Швейка» (1943). С 1944 года Юткевич вел режиссерскую мастерскую во ВГИКе. Тогда же он посетил Францию и снял документальный фильм «Освобожденная Франция» (1944). Самым тяжелым периодом в жизни режиссера стали послевоенные годы. В 1947 году он экранизировал пьесу Н.Ф.Погодина «Кремлевские куранты». Однако кинолента под названием «Свет над Россией» в прокат так и не вышла. По одной версии, образ В.И.Ленина в ней показался партийному начальству недостаточно масштабным и величавым. По другой – потому что Юткевич «перегнул планку»: якобы чтобы дать почувствовать «дух революционного времени», он перенес свидание Маши Забелиной и матроса Рыбакова в кафе поэтов. И практически целиком показал представление «Незнакомки» Блока — в манере 1918 года. В итоге картина была отправлена на полку, а сам Юткевич стал мишенью в политической кампании против космополититов в искусстве. В 1949 году его изгнали из ВГИКа и ВНИИ искусствознания. В кино Юткевич вернулся лишь в 1952 году, сняв далекую от политики биографическую ленту «Пржевальский». Следующий фильм режиссера – советско-албанская постановка «Великий воин Албании Скандербег» (1954) – вышел в свет уже после смерти И.В.Сталина и получил премию Каннского кинофестиваля за режиссуру. В 1954 году Юткевич вернулся во ВГИК, где преподавал режиссерское мастерство до конца 1960-х годов. Вернулся он и в театр: как художник и режиссер поставил около тридцати спектаклей на московских и ленинградских сценах. Наиболее заметные театральные работы Юткевича: «Баня» (1953, совместно с Н.В.Петровым и В.Н.Плучеком), «Клоп» (1955, совместно с В.Н.Плучеком), «Карьера Артуро Уи» (1965, совместно с М.А.Захаровым). В 1960-1965 годах был главным режиссером Студенческого театра МГУ. Опять получив возможность выезжать за границу, Юткевич часто бывает во Франции, с культурным бомондом которой у него установились тесные связи. Он трижды становился членом жюри Каннского фестиваля: в 1955, 1958 и 1961 годах. Значительным событием в мировом кинематографе стала его экранизация трагедии Шекспира «Отелло» (1955), в которой заглавную роль сыграл Сергей Бондарчук. Фильм также стал призером Каннского кинофестиваля. В 1962 году Сергею Юткевичу было присвоено звание «Народный артист СССР». Любовь Юткевича к эксперименту, смешению различных жанров проявилась в анимационной версии пьесы В.В.Маяковского «Баня» (1962), где методом киноколлажа игра актеров соединялась с документальными кадрами, кукольной и рисованной мультипликацией. В 1976 году он вновь поставил в эстетике киноколлажа фильм «Маяковский смеется» по мотивам пьесы «Клоп» и сценария «Позабудь про камин» (1976). А в 1968 году Юткевич восстановил старую «немую» ленту «Барышня и хулиган» 1918 года, в которой снялся сам В.В.Маяковский. В 1965 году очередной фильм на ленинскую тему «Ленин в Польше» принес режиссеру Государственную премию СССР и еще одну премию Каннского кинофестиваля. В озвучивании картины Юткевич новаторски применил метод «внутреннего монолога». В фильме слышен только один голос –В.И.Ленина в исполнении М.М.Штрауха, который рассказывает и комментирует происходящее на экране, размышляет о мировых событиях, о том как они отзовутся в будущем. В 1970 году Юткевич поставил советско-французский фильм «Сюжет для небольшого рассказа» об отношениях А.П.Чехова с певицей Ликой Мизиновой (в исполнении М.Влади) и об истории создания пьесы «Чайка». Этот фильм ломал многие жанровые и кинематографические каноны, смело сочетая игру актеров с рисованными, нарочито театральными декорациями. Например, сестра Чехова в нем поливает из настоящей лейки бутафорские грядки - похожий прием применил Ларс фон Триер в «Догвилле» более трех десятилетий спустя. В начале 1980-х Юткевич, наконец, осуществил свою давнюю мечту и поставил «Балаганчик» и «Незнакомку» Блока в Московском музыкальном камерном театре. Последней значительной работой Юткевича в кино стала вышедшая в 1981 году картина «Ленин в Париже». Режиссеру было к этому моменту уже 77 лет, он много болел, но все равно старался жить активной творческой жизнью. Продолжал преподавать во ВГИКе, стал автором ряда теоретических книг, главным редактором двух изданий «Кинословаря» (1966-1970, 1986). Сергей Юткевич умер 23 апреля 1985 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.  Сергей Юткевич Чем знаменит Один из крупнейших советских режиссеров и теоретиков искусства, ярчайший представитель формализма в кинематографе, работы которого по иронии судьбы стали эталоном «соцреализма». Единственный советский режиссер, трижды удостаивавшийся призов Каннского фестиваля за режиссуру - за фильмы «Великий воин Албании Скандербег» в 1954 году, «Отелло» - в 1956 году и «Ленин в Польше» в 1966-м. Автор книг и многочисленных статей о кино и искусстве, которые оказали значительное влияние на развитие искусствоведения и изучения кино. Среди его работ - статья «Беседы о режиссерском мастерстве», написанная в 1938 году, и статья «Режиссер и художник в кино», написанная в 1939 году. Также Юткевич был автором работ о кино «Контрапункт режиссера», «Шекспир и кино», «Франция – кадр за кадром. О людях, фильмах, спектаклях, книгах», «Кино – это правда 24 кадра в секунду», «Режиссура – ее проблемы и трудности», «Модели политического кино». О чем надо знать В 1938 году режиссёр впервые обратился к теме «ленинианы», поставив картину «Человек с ружьём». В итоге эта тема стала ведущей в его творчестве — впоследствии им были сняты фильмы «Рассказы о Ленине» (1958), «Ленин в Польше» (1966) и «Ленин в Париже» (1981). «Пожалуй, один только Юткевич мог додуматься до такой гениальной идеи: взять, казалось бы, уж самую «официозную», сакрально-железобетонную тему и найти для этой темы сверхсовременное, даже модное решение», - пишет о «лениниане» киновед Петр Багров. Фильм «Рассказы о Леиине», снятый в стилистике картины «Летят журавли», был выдвинут на Ленинскую премию. Но создатели картины не проконсультировались с «лениноведами», и после появления разгромной статьи в журнале «Страницы истории КПСС», шансы на премию «испарились», а Юткевич временно был отстранен от ленинской темы. Только в в 1966 году вышла очередная картина его «ленинианы». Фильм «Ленин в Польше» стал событием. На экране был показан не ходульный «Ильич», а живой человек, который ездил на велосипеде, играл в шахматы, ходил в синематограф, гулял с девушкой по горам. Закадровым текстом в картине шел внутренний монолог Ленина, практически поток сознания. До этого Ленин во всех фильмах разговаривал исключительно лозунгами, перемежая их «зернами народного юмора». Здесь же он впервые заговорил по-человечески. Юткевич получил за эту картину Госпремию и приз Каннского фестиваля, она вошла в репертуар киноклубов, наряду с Тарковским, Бергманом и Висконти. Последним фильмом «ленинианы» стала снятая в 1981 году картина «Ленин в Париже». Фильм рассказывает о четырёх годах, проведённых В.И.Лениным в Париже, и о его взаимоотношениях с Инессой Арманд. «Тема Ленина в 1981 году звучала как кич. Так что Сергей Иосифович по-своему все еще шагал в авангарде», - пишет об этом фильме Петр Багров. Прямая речь: Историк кино Петр Багров о Юткевиче: «Боже мой, сколько гарантированных Сталинских премий уплыло у него прямо из-под носа — минимум четыре (две у него все-таки были, так что, учитывая еще две Государственные, которые ему дадут за «лениниану», вполне можно было переплюнуть Пырьева и Райзмана). И Юткевичу ничего не стоило получить эти премии: надо было просто «снять попроще». А он не хотел «попроще». Или не мог». Сергей Эйзенштейн о Сергее Юткевиче: «Трагическая фигура <…> мой друг С. И. Юткевич. <…> По малолетству он еще ничего не имел сказать, <…> а техника у него была почти зрелого художника, т. е. произошло размыкание: получилась беспредметная игра формами, которые служат вообще для выражения не только содержания, но для выражения индивидуальности художника. Вот то, что он овладел техникой раньше, чем было чего высказать, это размыкание до известной степени осталось на нем, как большой трагический отпечаток. У него никогда нет слитности и единства творческого процесса, где замысел и желание росли бы вместе с возможностью выражать, потому что [таков] единственно органический подход». Григорий Чухрай о Сергее Юткевиче, своем учителе по ВГИКу: «В искусстве важно «чуть-чуть». Чуть больше — и стало грубо, чуть меньше — и невыразительно… — Он делал паузу и, картинно щурясь от дыма, продолжал. — Надо уметь к каждому эпизоду подобрать свой ключик…». 8 фактов о Сергее Юткевиче В ГВЫРМе Сергей Юткевич учился вместе с Сергеем Эйзенштейном. Их фамилии в списке учащихся стояли рядом – по алфавиту. Будущие режиссеры дружили и вместе в качестве художников оформили несколько спектаклей, в том числе буффонаду Вл. Масса «Хорошее отношение к лошадям» и «Макбета» в Центральном просветительном театре. Юткевич всю жизнь гордился тем, что знаменитая «ретроспективная» драматургическая конструкция «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса была впервые применена именно им - в картине «Яков Свердлов». Сталин, однако, потребовал смонтировать сцены не в «эмоциональном», а в хронологическом порядке. С 1939 года Юткевич был членом ВКП(б). Перед самой войной Юткевича назначили главным режиссером ансамбля песни и пляски НКВД СССР, созданного по инициативе Берии. Режиссер заявил начальству, что ансамблю нужны первоклассные драматурги, и специально для него из ссылки возвратили в Москву Михаила Вольпина и Николая Эрдмана. Балетмейстерами были назначены Асаф Мессерер и Касьян Голейзовский. Музыку писал Шостакович, декорации создавали Петр Вильямс и Вадим Рындин. В постановках танцев Юткевич применил опыт работы в театре Фореггера, в «Синей блузе». «Короче говоря, в ансамбле песни и пляски НКВД образовался островок 1920-х годов, - писал Багров. - Такие островки Юткевич пытался обустроить везде, куда бы ни заносила его судьба». В 1945 году Юткевичу предложили экранизировать отчетный концерт художественной самодеятельности общества «Трудовые резервы». Из этого скучнейшего задания он сделал шедевр — позвал сценаристами тех же Эрдмана и Вольпина, которые придумали несложный, но изящный сквозной сюжет и написали остроумные диалоги, взял оператором Марка Магидсона, подобрал хороших актеров. И получился живой, веселый и начисто лишенный «советской власти» фильм «Здравствуй, Москва!» — одна из самых симпатичных картин 1940-х годов. Сергей Юткевич был женат на своей ровеснице – артистке балета Елене Ильющенко. Этот брак был у него единственным. Супруга пережила его всего на два года. Дочь Марианна Юткевич (Шатерникова) пошла по стопам отца и стала кинокритиком, также занималась преподавательской работой, изучала историю киноискусства. В девяностом году покинула СССР, эмигрировав в США. Сергей Юткевич был награждён тремя орденами Ленина (1964, 1967, 1974), орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Лауреат двух Сталинских (1941, 1947) и двух Государственных премий СССР (1967, 1983), премии Венецианского кинофестиваля «За вклад в развитие киноискусства» (1982) и трех премий Каннского кинофестиваля (1955, 1957, 1967). Материалы о Сергее Юткевиче Советский денди. Статьи о Сергее Юткевиче на сайте журнала «Сеанс» Биография Сергея Юткевича на сайте «Чтобы помнили» Книга о Сергее Юткевиче. Молдавский Д. Статья о Сергее Юткевиче в русской Википедии |

|

#3068

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/hudojnik-vasil...kov-28975.html

28 декабря 2016, 17:10 Русские победы, Культура  Василий Садовников «Вид набережной и Мраморного дворца» Художник, несмотря на свой социальный статус, сумел полностью реализовать свои дарования, которые по достоинству оценили в кругах, приближенных к царскому дому Василий Семёнович Садовников родился 16 (28) декабря 1800 года в Петербурге. Он был крепостным Пиковой дамы, так в столице называли княгиню Наталью Петровну Голицыну, с истории которой Пушкин написал свою знаменитую мистическую повесть. Влияние на Василия оказал старший брат Пётр, учившийся архитектурному искусству у Андрея Воронихина и Андрея Михайлова, впоследствии он стал известным архитектором, среди его известных проектов Музеум придворных экипажей. Но в отличии от брата Василий был самоучкой, «занимался перспективной живописью сам собою» и надо сказать довольно успешно. Как умеющий рисовать, был привлечен к работе по раскраске литографий с изображением видов Петербурга, крепостным, имеющих определенные дарования, давали возможность их раскрыть. Позже, он сам начинает писать виды родного города, среди его работ – «Вид набережной и Мраморного дворца», «Придворный выезд от главного подъезда Большого дворца в Петергофе», «Отправление дилижанса с Исаакиевской площади» и самая известная 16-ти метровая «Панорама Невского проспекта» (1835), на которой с тщательностью изображен каждый дом от начала проспекта до Аничкова моста. Садовников был тонким художником, он видел родной город не только в строгих линях архитектуры, но и в жизни шумных улиц и движении толпы. Кроме Петербурга он изображал на своих полотнах Москву, Новгород, Вильно, Ревель, Ковно, Гельсинфорс, Свеаборг, Тамбов. Значительную часть работ Садовников проделал будучи крепостным, вольную он получил в 38 лет, по смерти княгини Голицыной. В том же году Академия художеств удовлетворила его прошение о присвоении ему звания свободного художника. Его он получил за работу «Интерьер парадной лестницы Академии художеств». По поручению Николая I и Александра II исполнял виды Зимнего дворца, с происходившими перед ними парадами, и другие события, связанные с жизнью царствующих особ: въезд коронационной процессии в Спасские ворота Кремля во время коронации Александра II, освящение Исаакиевского собора, торжественное открытие памятника императору Николаю I на Мариинской площади и другие. Скончался художник 26 февраля 1879 года Санкт-Петербурге. |

|

#3069

|

||||

|

||||

|

1980 год

Ирина Белова 1866 год Даниил Заболотный 1954 год Лев Ефремов |

|

#3070

|

||||

|

||||

|

1973 год

Опубликована книга А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» 1917 год В «Известиях» Ф. Дзержинский призвал все советские органы создавать отряды ЧК |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |

|

|