|

|

#3211

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/gimn-boje-tsarya-29030.html

12 января 2017, 14:50 Русские победы, История  А. Тыранов. Портрет композитора Алексея Львова Государственным гимн «Боже, Царя храни» объявлен указом Николая I Первым неофициальным гимном Российской империей был «Гром победы, раздавайся!», написанный в 1791 году поэтом Гавриилом Державиным и композитором Осипом Козловским после доблестного взятия русскими войсками под командованием Александра Суворова неприступной дунайской твердыни - крепости Измаила. Гимн с замечательными словами «Храбрость Россов почитая, Тавр под нами и Кавказ. Уж не могут орды Крыма Ныне рушить наш покой» был очень популярным в России. Спустя четверть века его сменил гимн «Молитва русских», начальные слова которого «Боже, царя храни» явились вольным переводом с английского гимна «God Save the King» (или «God Save the Queen» - если на троне была королева). Перевод был сделан поэтом Василием Жуковским. «Молитва русских» исполнялась на мотив британского гимна, автором которого был Генри Кэри. Идея написать к отечественному гимну российскую музыку принадлежит Николаю I, после визита в Австрию и Пруссию, он, по одной из версий объявил музыкальный конкурс, в котором участвовали Михаил Глинка и Алексей Львов, по другой – дал личное поручение Львову написать музыку для гимна. ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ НА БОЛЬШЕЕ... В Центре Дизайна и Интерьера «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском» расположилось более 100 новых магазинов и дизайн-студий в категориях «Мебель», «Кухни» и «Свет». А опытные дизайнеры помогут воплотить любые мечты по обустройству... Читать далее... SlickJump® Вторая версия, кажется более правдоподобной, т.к. впоследствии композитор вспоминал: «Задача показалась мне весьма трудною. Я чувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для Церкви, годный для войска, годный для народа от ученого до невежды». С задачей он справился блестяще, царю, который в ноябре 1833 года прослушал гимн в отредактированной Жуковским версией в Певческой капелле, он понравился. Позже, в декабре, он прозвучал в Большом театре. С начала 1834 года императорским указом гимн объявлен государственным. Объявление скрыто. Текст гимна содержит всего 6 строк и 16 тактов мелодии. «Боже, Царя храни! Сильный, державный, Царствуй на славу, на славу нам! Царствуй на страх врагам, Царь православный! Боже, Царя храни!» Государственным гимном он оставался до отречения Николая II. |

|

#3212

|

||||

|

||||

|

13 января, 1896 года

...в журнале «Детское чтение» публикуется рассказ К. М. Станюкóвича «Максимка». Максимкой назвали десятилетнего чернокожего мальчика спасшие его матросы русского военного корабля. Мальчишку нашли в море на обломках затонувшего американского судна, промышлявшего работорговлей. Негритёнок, до крушения прислуживавший капитану-работорговцу, даже не знал своего имени. С ранних лет он видел от белых людей лишь побои и унижения. Совершенно иной приём встречает маленький раб на русском корабле. В России совсем недавно отменили крепостное право, и матросы — сами бывшие крепостные — жалеют мальчика. Заботятся о ребёнке и офицеры. — Небось, у нас уж объявили волю хрестьянам [крестьянам], а у этих мериканцев [американцев], значит, крепостные есть? — спросил какой-то пожилой матрос. — То-то, есть! — Чудно что-то... Вольный народ, а поди ж ты! — протянул пожилой матрос. — У их арапы [негры] будто вроде крепостных! Особенно большая дружба возникает между Максимкой и матросом Иваном Лучкиным. Негр чувствовал всем своим маленьким сердцем расположение этих белых людей... и особенно доброту этого матроса... который подарил ему такое чу́дное платье [одежду], так хорошо угостил его вкусными яствами и так ласково смотрит на него, как никто не глядел на него во всю жизнь, кроме пары чьих-то больших чёрных навыкате глаз на женском чернокожем лице. Эти глаза, добрые и нежные, жили в его памяти как далёкое, смутное воспоминание... но эти глаза, случалось, жалели его во сне. И теперь он увидал и наяву добрые, ласковые глаза. Поначалу Максимку решено было в первом же порту ссадить на берег. Но никто не хочет расставаться... По-видимому, маленький негр понял. Он ухватился за руку Лучкина и молящим голоском проговорил: — Мой нет берег... Мой здесь Максимка, Лючика, Лючика, Максимка. Мой люсска матлос... Да, да, да... Команда просит капитана оставить мальчика юнгой на корабле. Когда старший офицер передал ему просьбу команды, капитан сперва было отвечал отказом. Но, вспомнив, вероятно, своих детей, тотчас же переменил решение... «Максимка» — рассказ из известного сборника «Морские рассказы» писателя Константина Михайловича Станюковича. Станюкович сам в юности служил на военно-морском флоте и большую часть своих произведений посвятил морю. |

|

#3213

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/kompozitor-vas...kov-29039.html

13 января 2017, 17:00 Русские победы, Культура  Калинников является единственный русским композитором XIX века, который не принадлежал к дворянскому сословию Его произведениями восхищался сам Чайковский. «Жаворонок русской музыки», так называли талантливого русского композитора Василия Калиникова современники. Не дожив всего двух дней до своего 35-летия, он умер от чахотки в январе 1901 года. Несмотря на столь короткую жизнь, Василий Калинников оставил после себя богатое музыкальное наследие. К сожалению, его имя сегодня мало известно широкой аудитории. «Это была на редкость цельная, гармоническая натура, чуждая беспечности и безволия, присущего многим талантливым русским интеллигентам… Живой, увлекающийся, разносторонний в своих интересах, Калинников резко отличался от музыкальных профессионалов консерваторского толка отсутствием высокомерия, эгоцентризма и жреческой обособленности», ― писал о Калинникове его первый биограф Вячеслав Пасхалов. Василий Калинников родился 1 (13) января 1866 года в селе Воины Орловской губернии. Способности к музыке обнаружились рано, он самостоятельно научился играть на гармонике, флейте и скрипке. Начальное музыкальное образование Калинников получил в Орловской духовной семинарии. Несмотря на юный возраст, ему доверили управление хором. Мастерское управление певчими было отмечено в прессе: «стройное пение семинарского хора под управлением Василия Калинникова удовлетворяло самых строгих ценителей и критиков церковного пения». В Москве он успешно занимается в Музыкально-драматическом училище при Филармоническом обществе и сразу обращает на себя внимание педагогов. Первое же крупное произведение принесло Калинникову известность и успех. Его I симфония буквально взорвала музыкальный мир Москвы. На премьере симфонии в Киеве публику и оркестр охватило чувство восторга. Началась настоящая буря аплодисментов. Потребовали автора. Когда на сцену вышел худой чахоточный юноша, зрители были вновь потрясены: какой контраст составляли эта могучая музыка, жизнь, бьющая через край, и ее автор, в котором каждый мог видеть признаки тяжелого недуга. Под усиливавшийся гром оваций и туше оркестра Калинников был награжден венком от Музыкального общества. Кому-то из зрителей пришла в голову идея объявить сбор денег в пользу композитора, и на следующий день киевляне выслали в Москву Калинникову чек на тысячу сто рублей. Симфония была с восторгом встречена в Вене. «Дорогой Василий Сергеевич! Симфония Ваша и вчера одержала блистательную победу. Право, это какая-то триумфальная симфония. Где бы я ее не играл, всем нравится. А главное, и музыкантам, и толпе», - писал композитору дирижер Виноградский. Газета «Жизнь и искусство» тогда писала: «…после Чайковского не приходилось слушать столь идеализированную музыку. Вся прелесть ее заключается именно в том, что автор положил в основание своей симфонии народную песнь, которую он сумел возвести на высокую степень художественности». Другое знаменитое произведение композитора увертюра «Былина» (1893) содержит тему, начальные такты которой совпадают с мелодией гимна СССР. Некоторые исследователи музыки считают, что Александр Александров, автор советского гимна, позаимствовал мелодию у Калинникова. Существует предположение, что Александров обнаружил партитуру в архивах, и развил тему Калинникова, превратив ее в законченное самостоятельное произведение. |

|

#3214

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/nikolay-beketov-pioner-29037.html

13 января 2017, 13:00 Русские победы, Наука и технологии  Николай Бекетов – пионер физической химии Николай Николаевич Беке́тов родился 1 (13) января 1827 года в деревне Алферьевка Пензенской губернии, в поместье отца, отставного морского офицера. У Николая было два брата, Андрей стал известным русским ботаником, Алексей был товарищем Фёдора Достоевского по Инженерному училищу, братья были организаторами литературного кружка, который кроме Достоевского посещали Дмитрий Григорович, Николай Витковский, Иван Бережецкий, Аполлон и Валериан Майковы, Алексей Плещеев и Степан Яновский. С Достоевским Николай Бекетов был дружен до самой смерти писателя. Бекетов учился в 1-й Петербургской гимназии, в Петербургском и Казанском университетах, в последнем – под руководством химика-органика Николая Зинина, впоследствии ставшего первым президентом Русского химического общества. Университет Бекетов окончил в 1849 году со степенью кандидата естественных наук, присужденную за дипломную работу «Рассуждение о действии возвышенной температуры на органические соединения». В 1853 году за работу «О некоторых новых случаях сочетания и общие замечания об этих явлениях» получил степень магистра химии. Этой диссертацией была положена обширная программа физико-химических исследований ученого. Бекетов в отличие от своего учителя Зинина приступил к изучению зарождавшейся физической химии. В 1855 году Николай Николаевич получил назначение на кафедру химии Харьковского университета. Уровень преподавания по химии до Бекетова в университете находился на невысоком уровне, Бекетов очень быстро поднял его на должный. В 1864 году организовал здесь первое не только в России, но и во всем мире физико-химическое отделение. «Знать химию невозможно без основательного знакомства с физикой, а потому также с математикой...», - совершенно справедливо писал ученый. В середине 1860 годов при университете он создал Общество опытных наук с физико-химической секцией. Своей увлеченностью химией Бекетов оказывал сильное влияние на преподавателей и студентов, по воспоминаниям современников, на его лекциях не было «скучающих лиц» и «самые индифферентные заинтересовывались», после лекций студенты живо обсуждали услышанное. «Живым проповедником чистой научной истины» называл профессора его ученик Николай Чернай. Среди открытий Николая Бекетова – вытеснение металлов из растворов их солей водородом под давлением, он установил, что магний и цинк при высоких температурах вытесняют другие металлы из их солей. Бекетов опытным путем доказал, что при высоких температурах алюминий восстанавливает металлы из их оксидов. Позднее эти опыты послужили отправной точкой для возникновения алюминотермии. В 1870 году он впервые получил безводные оксиды щелочных металлов. В 1880 году Бекетов был удостоен Ломоносовской премии Санкт-Петербургской Академии Наук. В 1887 году, после упразднения физико-химического разряда в Харьковском университете, он возвращается в столицу. В Харькове ученый проработал 32 года. В Петербурге он работал в Химической лаборатории Академии наук и на протяжении 15 лет на безвозмездной основе читал лекции по химии на Высших женских курсах. С 1887 по 1889 годы преподавал химию наследнику престола Николаю Александровичу, Бекетов был замечательным лектором, он умел обобщать данные полученные экспериментальным путем, коллеги называли его «химиком-философом», поэтому выбор пал на него. Скончался выдающийся ученый 13 декабря 1911 года в Петербурге. По словам академика Ивана Каблукова «имя Н.Н. Бекетова наряду с именами Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова будет занесено золотыми буквами в историю науки в России». |

|

#3215

|

||||

|

||||

|

1954 год

Алексей Глызин 1889 год Василий Фесенков 1931 год Аркадий Вайнер 1877 год Иван Новиков 1875 год Василий Харламов 1970 год Виталий Щербо 1973 год Николай Хабибулин |

|

#3216

|

||||

|

||||

|

1987 год

в СССР разрешено создание совместных предприятий 1681 год заключен Бахчисарайский договор, по которому Турция признала Украину за Россией |

|

#3217

|

||||

|

||||

190 лет назад родился Николай Бекетов, русский физико-химик, академик Последний раз редактировалось Литературная газета; 13.01.2017 в 20:10. |

|

#3218

|

||||

|

||||

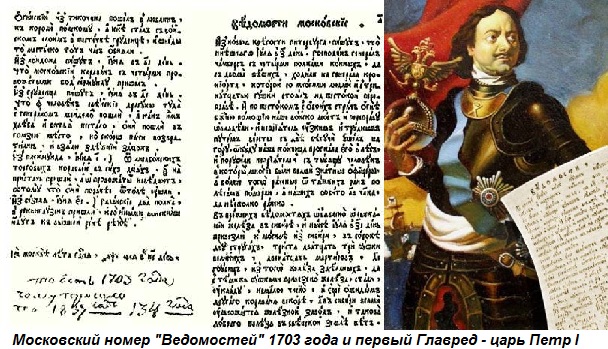

14 января, в первый день нового года по старому стилю, - лекция-открытие. Подробнее: http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-3113 … RT  13 янв. 1813 2-тыс. русский отряд Котляревского взял штурмом крепость Ленкорань, которую защищали 4 тыс. персов  13 янв. 2014 при участии РВИО в Канне установлен памятник солдатам русского корпуса во Франции – героям 1-й мировой  13 янв. 1940 ледокол «Иосиф Сталин» освободил из ледового плена «Седов». Все 15 дрейфовавших 2,5 года стали Героями  13 янв. 1570 начало службы казаков русскому царю – грамота Ивана Грозного об этом отправлена на Дон  День российской печати. 13 янв. 1703 по велению Петра вышла 1-я печатная газета «Ведомости о военных и иных делах»  Акад. А.О.Чубарьян: Поздравляю читателей @history_RF с историческим старым Новым годом - наступает с 13 на 14 января |

|

#3219

|

||||

|

||||

|

|

|

#3220

|

||||

|

||||

|

https://eadaily.com/ru/news/2017/01/...zety-vedomosti

13 января 2017 08:48  13 января 1703 года в России вышел первый номер газеты «Ведомости», которая начала издаваться по инициативе и при непосредственном участии Петра I. Первоначальное название газеты — «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». Возникновение периодической печати — важное явление идеологической жизни России XVIII века. До «Ведомостей» в России выходила газета «Куранты», однако она была рукописной, составлялась в Посольском приказе и была адресована лишь царю и его приближенным. Идея распространения общедоступного издания — печатной газеты, создаваемой как официальный государственный орган — была осуществлена Петром I. 27 декабря 1702 он подписал указ, в котором, в частности, говорилось: «О всяких делах надлежит печатать куранты…», имея в виду создание именно доступной газеты, номера которой стоили бы дешевле и предназначались для «всенародного объявления событий военных и политических». Первый номер «Ведомостей» появился 13 января 1703. На первых порах газетные номера стоили довольно дорого и далеко не всем были по карману. Они представляли собой небольшие книжечки размером в половину современной машинописной страницы. В дальнейшем объем «Ведомостей» увеличился до 22 страниц. Название газеты постоянно менялось («Ведомости московские», «Российские ведомости», «Реляции», «Экстракты»), равно как и тираж этого издания (от первых 300 экземпляров). В 1703 вышло уже 39 номеров тиражом в 1000 экземпляров. После переноса столицы в Петербург с 1710 года церковный шрифт сменился гражданским. С того же года первую страницу «Ведомостей» стали украшать гравюрой. На ней был изображен вид Петербурга с Невой и Петропавловской крепостью, а над ними — летящий Меркурий (греческий бог торговли, покровитель искусств и ремесел) с трубой и жезлом. На первом месте в «Ведомостях» публиковались военные известия (с 1700 по 1721 годы Россия вела Северную войну со Швецией). Там также публиковались сведения о «российских торговых и промышленных делах», строительстве каналов, возведении и открытии новых промышленных предприятий. После переноса столицы в Петербург отдельная страничка «Ведомостей» посвящалась информации о прибывших судах, перечислялись привезенные ими товары. Петр I считал необходимым информировать подданных и о событиях европейской жизни — в Голландии, Германии, Англии, Италии, поэтому «Ведомости» нередко перепечатывали сведения из иностранных газет. По форме эти известия из дальних стран были прообразами будущей репортерской хроники и заметок «специальных корреспондентов». При Екатерине I в 1727 году «Ведомости» были переданы в ведение Академии наук. В этом же году главным редактором газеты стал известный немецкий историк, один из создателей «норманнской теории» Герхард Фридрих Миллер. Поэтому газета стала выходить на немецком языке. Но дорого стоившее издание на немецком языке не покупали, поэтому с 1728 года газета под названием «Санктпетербургские ведомости» стала выходить на русском языке. Подписчикам стали развозить эту газету 2 раза в неделю, по т.н. «почтовым дням». Тогда же стало выходить приложение — «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания». В нем необразованным читателям объяснялись иностранные слова, печатались научные статьи. Постепенно приложение стало превращаться в журнал, выходивший вместе с «Санктпетербургскими ведомостями» 2 раза в неделю. Во второй половине XVIII века с газетой сотрудничал М.В.Ломоносов, опубликовавший в ней статью «Рассуждение об обязанностях журналистов» — некий «морально-этический кодекс» тружеников пера того времени. По мнению Ломоносова, каждый журналист должен быть компетентным, скромным, уважающим мнения других, знающим, что «стыдно воровать чужие мысли». Если издание первых «Ведомостей» продолжалось до 1727 года, то выход в свет их продолжателей — «Санктпетербургских ведомостей» — продолжался почти два века и был прекращен лишь в 1917 году. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|