|

|

#3321

|

||||

|

||||

145 лет назад родился Глеб Кржижановский, советский государственный деятель, ученый-энергетик, академик АН СССР |

|

#3322

|

||||

|

||||

|

http://историк.рф/history_day/24-%d1...0%d1%82%d1%80/

Старейший в мире цыганский театр был основан как «Индоромэнский театр-студия» при Главискусстве Наркомпроса РСФСР. Первое публичное выступление состоялось 30 апреля 1931 года. Зрители увидели обозрение на темы кочевой жизни цыган и концерт народных песен и мелодий. Театр стал центром притяжения цыганской культуры. Посланцы театра ездили по таборам, выискивая талантливую молодёжь. Важную роль в становлении театра сыграл Иван Ром-Лебедев — выдающийся актёр, музыкант и писатель. Спектакли цыганского театра с первых представлений пользовались любовью публики, а такие артисты, как Ляля Чёрная, Михаил Шишков, Николай Сличенко, стали её любимцами.

|

|

#3323

|

||||

|

||||

|

|

|

#3324

|

||||

|

||||

|

http://www.ng.ru/dayhist/2017-01-24/16_6910_day.html

От Гофмана – прямая дорога к Виктору Шкловскому (1893–1984), нашему писателю, литературоведу и киноведу. Он ведь в начале своего долгого пути входил в литературное сообщество «Серапионовых братьев», название которых – как раз от книги прозы Гофмана. И при этом чрезвычайно выразителен контраст между его романтизмом и научной строгостью Шкловского, основателя формального метода в литературоведении. Искусство он перевел из состояния алхимии в химию, как заметил Троцкий. Обложка книги о Викторе Шкловском в серии «ЖЗЛ». 2014 |

|

#3325

|

||||

|

||||

|

|

|

#3326

|

||||

|

||||

. @history_RF Василий Суриков. Переход Суворова через Альпы (1899). Фрагмент  . @history_RF Суриков. Рука боярыни Морозовой. Этюд  . @history_RF Суриков был великим мастером исторической живописи. Утро стрелецкой казни (1881). Фрагмент  #День в Истории 24 января 1848 г. родился русский художник Василий Суриков / В. Суриков. Вид на Кремль зимой. 1876 © artsurikov.ru  . @history_RF Казаки. Этюд для картины "Покорение Сибири Ермаком". Суриков сам был из казаков, это его предки )  24 янв. 1953 в Ростове-на-Дону родился Юрий Башмет – Народный артист СССР  24 янв. 1848 в Красноярске родился великий русский художник Василий Суриков  24 янв. 1709 Петром I основана модель-камера (Центральный военно-морской музей) |

|

#3327

|

||||

|

||||

|

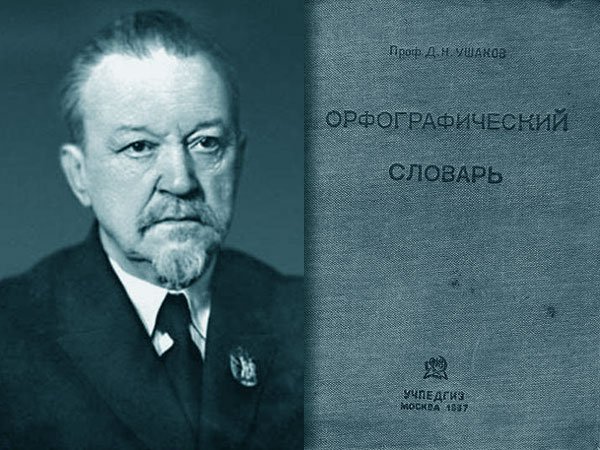

http://polit.ru/news/2017/01/24/ushakov/

24 января 2017, 00:00 Мемория  Дмитрий Николаевич Ушаков 24 (12) января 1873 года родился филолог Дмитрий Ушаков, создатель знаменитого толкового словаря русского языка. Личное дело Дмитрий Николаевич Ушаков (1873–1942) родился в Москве, в доме на пересечении Воздвиженки и Крестовоздвиженского переулка. Отец умер, когда мальчику было два года, и он рос в доме деда со стороны матери – протопресвитера Успенского собора Московского Кремля Дмитрия Новского. Начальное образование он получил дома, а в 1882 году он поступил в Первую московскую шестиклассную прогимназию, в 1889 году – в седьмой класс Пятой московской гимназии, находившейся на углу Поварской и Большой Молчановки. Окончив гимназию в 1891 году, стал студентом историко-филологического факультета Московского университета. Учителем Ушакова в университете стал профессор Ф. Ф. Фортунатов, под руководством которого Ушаков написал кандидатское сочинение «Склонения у Гомера». После окончания университета Дмитрий Ушаков с 1896 по 1913 год работал учителем в школе. В 1900 – 1901 годах сдал магистерские экзамены и прочел две пробные лекции: «Главные направления в изучении русского народного эпоса» и «Московский говор как основа русского литературного языка». С 1907 года начал преподавать в Московском университете на кафедре русского языка, где работал до 1935 года, пройдя должности приват-доцента, старшего ассистента, штатного доцента и профессора. С 1939 года до конца жизни Дмитрий Ушаков заведовал славянским сектором Института языка и письменности АН СССР. Помимо университета Дмитрий Ушаков как до революции, так и после преподавал во многих других учебных заведениях: на Высших женских педагогических курсах (1907—1918), на Высших женских курсах (1909—1919), на Высших женских курсах В. А. Полторацкой (1910—1919), в Высшей военно-педагогической школе (1919—1922), в Литературном институте им. Брюсова (1924—1925), в Государственном институте слова (1920—1925), в Редакционно-издательском институте ОГИЗа (1932—1933). Он написал один из первых отечественных учебников по введению в языкознание «Краткое введение в науку о языке», выдержавший девять изданий. С 1920 по 1929 году Дмитрий Ушаков был действительным членом Научно-исследовательского института языка и литературы РАНИОН, а с 1923 по 1927 год – председателем его лингвистической секции. 15 января 1936 года Дмитрий Ушаков утвержден в ученой степени доктора лингвистических наук ВАК Наркомпроса, а в 1939 году избран членом-корреспондентом АН СССР. В октябре 1941 году был эвакуирован из Москвы в Узбекистан. Умер Дмитрий Николаевич Ушаков 17 апреля 1942 года в Ташкенте. Чем знаменит Дмитрий Ушаков прославился в качестве составителя четырехтомного «Толкового словаря русского языка», первое издание которого вышло в свет в 1935—1940 годах. Это был первый советский нормативный словарь, с достаточной полнотой отразивший лексику литературного языка. Словарь отличался хорошо проработанными описаниями значений слов, а также системой помет, указывающих на особенности их употребления. Слова в этом словаре были снабжены краткими этимологическими справками. Авторский коллектив, возглавляемый Дмитрием Ушаковым, включал таких видных ученых, как В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский. Словарь содержал более 90 000 словарных статей. О чем надо знать  Дмитрий Ушаков Помимо русской лексикографии следует отметить вклад Д. Н. Ушакова в двух областях : орфографии и диалектологии. Он принимал активное участие в проекте реформы русской орфографии. В 1911 году вышла в свет его книга «Русское правописание», где в ходе анализа соотношения между литературным произношением и орфографией теоретически обосновывалась необходимость реформы русского правописания. Подготовленный в 1912 году орфографической комиссией Академии наук проект реформы был реализован лишь в 1918 году. В 1930-х годах Дмитрий Ушаков возглавлял Орфографическую комиссию Наркомата просвещения и заведовал отделом русского языка Института языков и письменностей народов СССР. Как диалектолог Дмитрий Ушаков с момента создания в 1911 году Московской диалектологической комиссии при Академии наук был товарищем (заместителем) ее председателя Ф.Е. Корша, а после его смерти в 1915 году возглавил комиссию. Целью комиссия было создание диалектной карту европейской части России, включающей говоры русского, белорусского и украинского языков. Для этого было собрано огромное количество материала, и карта была издана в 1915 году, сопровожденная очерком с характеристиками говоров всех трех языков. В 1931 году диалектологическая комиссия была ликвидирована по инициативе Н. Я. Марра. Прямая речь «Мне посчастливилось общаться с Дмитрием Николаевичем в течение более 20 лет - от первых лет студенчества до его кончины в 1942 году... Мы постоянно встречались у него дома, работая над проектом реформы русской орфографии, над составлением вузовских программ. Часто до нас доносились звуки сонат Бетховена, баллад или фантазий Шопена: это за коридором, в другой комнате, готовился к очередному концерту Константин Николаевич Игумнов, друг Дмитрия Николаевича, живший с ним в одной квартире». Из воспоминаний Р. И. Аванесова. Впервые в отечественной лексикографии разработана и применена сложная и многоаспектная система стилистических помет, представляющих собой такую сеть противопоставлений и сопоставлений, которая позволяет увидеть сразу несколько функционально-стилистических и эмоционально-оценочных ипостасей слова: литературное — просторечное, литературное — областное, книжное — разговорное, нейтральное — высокое, общелитературное — специальное, официальное — канцелярское и т. д. Впервые словарю предпослан (в 1-м томе) очерк орфоэпии и морфологии. Это первый толковый словарь, зарегистрировавший слова, вошедшие в язык в конце 10-х — начале 30-х годов (около тысячи). Впервые наиболее употребительным морфемам посвящены словарные статьи (есть статьи о приставках анти-, без-, за- и нек. др., о первых частях сложных слов дву-, бое- и т. д.). Впервые в отечественной лексикографии четко сказано об отличии словаря языка от энциклопедического (и это отличие соблюдено в словарных статьях)» Xанпира Э. И. «Толковый словарь русского языка» под редакцией Ушакова (К пятидесятилетию выхода в свет 1-го тома) Этот словарь часто вызывает эстетическое чувство. Читать его подряд вряд ли кто-нибудь станет, кроме специалистов. Но каждый читатель, вникающий в него со вниманием, бывает вдруг остановлен прекрасным по точности и изяществу определением значения, яркой цитатой-иллюстрацией, тонким разграничением значений. Особенно удавались Ушакову (и его соавторам) определения глагольных значений (так же как Далю — значений существительных): в этом сказался и динамизм эпохи, и интеллектуальная подвижность характера самого Д. Н. Ушакова. М. В. Панов Он обязательно должен был общаться с людьми, и он действительно общался и с учителями, и со студентами, и с аспирантами, с актерами, с докторами, с певцами, с режиссерами, с кем угодно, вплоть до чиновников разных ведомств, которые не знали, как надо писать название их собственного учреждения. И он охотно с ними общался. Иногда казалось: зачем Дмитрий Николаевич идет к телефону, когда он может заняться чем-нибудь важным? Но он шел, и он нас научил не отгораживаться от практической жизни... А. А. Реформатский 12 фактов о Дмитрии Ушакове Отец ученого Николай Васильевич Ушаков был выдающим российским врачом-окулистом. Многие ученики Дмитрия Ушакова стали знаменитыми лингвистами: Р. И. Аванесов, П. Г. Богатырев, Г. О. Винокур, А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров, Р. О. Якобсон, С. Б. Бернштейн и другие. Долгие годы преподававший в школе Ушаков говорил своим студентам, когда те выражали неудовольствие по поводу того, что им предстоит работать в средней школе: «От всей души желаю вам поработать хотя бы 5—6 лет в средней школе — это вас обогатит на всю жизнь». В начале своей работы Д. Н. Ушаков совместно с Н. Н. Дурново открыл в московском произношении новый тип редукции гласных – и́канье. Теперь это явление, ставшее почти повсеместным, студенты первого курса филфака изучают как часть «младшей нормы» в русском произношении. Роман Якобсон, работавший в 1920 году в Праге, но еще не решивший окончательно эмигрировать из советской России, спросил в письме Ушакова, стоит ли ему принимать предложенную должность профессора в Саратовском университете. Ушаков ответил открыткой: «Когда хочется танцевать, надо помнить не только о той печке, от которой танцуешь, но и о той стенке, к которой танцуешь». Якобсон остался в Праге. В 1921 году Дмитрий Ушаков был включен в состав комиссии, которая готовила документы для переговоров с Польшей, перед заключением польско-советского договора о проведении советско-польской границы. Для этого планировалось учесть данные об этнической и языковой принадлежности населения пограничных областей. Однако в итоге диалектные данные при заключении советско-польского договора приняты во внимание не были. Дмитрий Ушаков был признанным знатоком правильного русского произношения. В течение многих лет он был консультантом Радиокомитета, за советами к нему обращались известные актеры Евдокия Турчанинова и Василий Качалов. Был Ушаков знатоком и диалектной речи. Как вспоминал Г. О. Винокур: «Любимый прием Дмитрия Николаевича заключался в том, что он на первом курсе на просеминарии по русскому языку каждому студенту говорил, откуда тот приехал в Москву. Это производило неизгладимое впечатление на присутствующих». При подготовке толкового словаря так называемый «политический редактор» (фактически цензор) упрекнул Ушакова в том, что в словарь попали как советские, так и несоветские слова. После выяснилось, что редактор так воспринял пометы «сов.» и «несов.» у глаголов совершенного и несовершенного вида. В фонотеке Института русского языка РАН хранится запись лекции Дмитрия Ушакова «О московском произношении», прочитанной в 1940 году. Дмитрий Ушаков был награжден орденами Святого Станислава III степени, Святой Анны III степени, Святого Станислава II степени и орденом «Знак почета». Оказавшись в эвакуации в Ташкенте, Дмитрий Николаевич начал изучать узбекский язык и составил русско-узбекский разговорник. Материалы о Дмитрии Ушакове Статья о Дмитрии Ушакове в русской Википедии Документы в архиве РАН Дмитрий Николаевич Ушаков: москвич, которого любили все И. Крылова Он не мыслил себя без московских корней… М. В. Панов. Дмитрий Николаевич Ушаков. Жизнь и творчество |

|

#3328

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/kak-v-rossii-p...ota-20890.html

22 января 2016, 23:55 Русские победы, История Как в России появился первый устав военного флота  «Ветер и море» Художник О.Н. Вишняков Появлением полноценного военно-морского флота Россия обязана своему первому императору — Петру I. Но в этом утверждении есть немалая доля образности: ведь не своими же руками царь строил каждый новый военный корабль! А вот в словах о том, что наша страна обязана ему и первым военно-морским уставом, никакой натяжки нет. Петр I работал над этим документом по 14 часов в сутки и фактически был его основным автором. Нельзя сказать, чтобы до Петра в России не предпринимались усилия построить военный флот — так же, как и попытки создать российский морской устав. Первым опытом и того и другого были действия царя Алексея Михайловича. По его повелению на специально созданной ради этого верфи на Оке был построен первый русский военный корабль — знаменитый «Орел», а его первый капитан, голландец Давид Бутлер, составил «Корабельного строя письмо». Представленный в Посольский приказ документ, написанный голландцем, фактически был кратким, но весьма емким вариантом морского устава — такого, который вполне годился для одного-единственного корабля. По сути это «Письмо» представляло собой экстракт из голландского морского устава и касалось почти исключительно боеготовности корабля и боя. Для настоящего военно-морского флота, который должен был стать серьезной силой для России, такого документа было явно мало. Так же, как и двух других: написанного опять-таки Петром I «Указа по галерам о порядке морской службы» (1696 год) и созданных по его приказу вице-адмиралом Корнелиусом Крюйсом «Правил службы на судах» (1698 год). В 1710 году на основе устава Крюйса появились «Инструкции и артикулы военные российскому флоту». Но и этот документ, фактически исполнявший роль морского устава, не был им в полной мере, поскольку не охватывал всех важных вопросов морской службы. И лишь через десять лет Россия обрела свой первый настоящий морской устав. На титульном листе первого издания Устава морского красовалась надпись «Книга устав морской, на российском и галланском языках, о всем, что касается доброму управлению в бытность флота на море. Напечатася повелением царскаго величества в санктпитербургской Типографии Лета Господня 1720, Апреля в 13 день». А открывал издание январский манифест Петра, в котором говорилось, что «И понеже сие дело необходимо нужное есть Государству (по оной присловице: что всякой Потентат, которой едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а которой и флот имеет, обе руки имеет), того ради сей воинской морской устав учинили, дабы всякой знал свою должность и неведением никто б не отговаривался… Все чрез собственный наш труд учинено и совершено в Санкт-Петербурге , 1720 году, Генваря в 13 день». За царским манифестом, в котором, как это часто удавалось сделать Петру Великому, цели и задачи, а также необходимость создания и введения в России Морского устава были сформулированы ясно и четко, следовало «Предисловие к доброхотному читателю», в котором весьма подробно, с многочисленными отступлениями и цитатами из Святого писания рассказывалось об истории формирования русской армии и необходимости создания русского военного флота.  Издание первого морского устава. Фото: polki.mirpeterburga.ru После предисловия, занимавшего десяток страниц — со второй по одиннадцатую, — начинался собственно текст Устава морского, состоящего из пяти частей, или книг. Первая из них открывалась указанием о том, что «Должен каждой, как вышней, так и нижней во флоте нашем, в службу приходящей прежде учинить присягу в верности как следует: и когда оное учинит, тогда он в службу нашу принят будет». Ниже размещался текст присяги для поступающих на военно-морскую службу, которому предпосылалось уточнение, «каким образом присягу или обещание чинить»: «Положить левую руку на Евангелие, а правую руку поднять вверх с простертыми двумя большими персты» (то есть указательным и средним пальцами). За текстом присяги располагалось краткое пояснение «О флоте», начинавшееся словами «Флот есть слово французское. Сим словом разумеется множество судов водных вместе идущих, или стоящих, как воинских, так и купецких». В том же пояснении говорилось о составе военного флота, вводились понятия командиров эскадр различного флага, а также расписывалась табель комплектации кораблей различных классов — в зависимости от числа пушек на каждом. Эта роспись именовалась «Регламент учиненный по рангам кораблей, сколько каких чинов людей надлежит быть на корабле какого ранга». Примечательно, что согласно этой табели капитаны — а под этим словом тут понимался чин, а не должность — могли служить только на кораблях, имевших не менее 50 орудий. 32-пушечными командовали капитан-лейтенанты, а 16- и 14-пушечными — лейтенанты. Кораблей с меньшим числом орудий в табели и вовсе предусмотрено не было. После пояснения «О флоте» и «Регламента» шли основные положения первой книги устава — «О генерал-адмирале и всяком аншеф-командующем», о чинах его штаба, а также статьи, определяющие тактику эскадры. Книга вторая делилась на четыре главы и содержала постановления о старшинстве чинов, о почестях и внешних отличиях кораблей, «о флагах и вымпелах, о фонарях, о салютах и флагах торговых...». Именно в этой, второй книге содержалась и знаменитая норма, которую последователи Петра I трактовали и трактуют как прямой запрет на спуск русского военно-морского флага перед кем бы то ни было: «Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать флаги, вимпели и марсели, под штрафом лишения живота». Книга третья раскрывала организацию боевого корабля и обязанности должностных лиц на нем. Она открывалась главой «О капитане» (командире корабля), а заканчивалась главой «О профосе», которая была 21-й. Между ними располагались главы, определявшие права и обязанности подавляющего большинства корабельных чинов, имевших в своей ответственности нечто большее, чем просто выполнение приказов вышестоящих начальников — от капитан-лейтенанта до купора и плотника, от корабельного лекаря до корабельного священника. Определяя их обязанности, устав также определял и тактику корабля в бою, причем не в одиночном, а в составе эскадры, прежде всего в линии с другими судами. Книга четвертая состояла из шести глав: «О благом поведении на корабле», «О слугах офицерских, сколько кому иметь надлежит», «О раздаче провианта на корабле» «О награждении» («Дабы всякий служащий во флоте ведал и был благонадежен, чем за какую службу награжден будет»), а также «О разделении добычи» и «О разделении добычи из призов не воинских». Книга пятая называлась «О штрафах» и состояла из 20 глав, представляя собой судебный и дисциплинарный уставы под одной обложкой. Два года спустя, 16 апреля (5 апреля по старому стилю) в Петербурге увидела свет «Часть вторая регламента морскаго, в которой определено о всем что касается добраго управления в бытность флота в порте, також о содержании портов и рейдов», дополнившая первоначальный текст Устава морского. Обе части оставались в силе с 1720 по 1797 годы безраздельно, а до 1853 года — наряду с принятым в конце XVIII века «Уставом военного флота». За это время устав переиздавался 15 раз: дважды — в 1720 году, затем в 1722 году (вместе со второй частью), в 1723, 1724, 1746, 1763, 1771, 1778, 1780, 1785, 1791, 1795, 1804 и наконец в 1850 году, когда была отдельно издана «Часть вторая регламента морского». Печатались все эти переиздания в типографии Морского шляхетного кадетского корпуса и Академии наук. Так что можно смело утверждать, что петровский Устав морской определил судьбу и действия российского флота на полтора столетия вперед: вплоть до печально знаменитой Крымской войны. То есть вся история парусного флота России — это история и Устава морского, написанного его создателем, Петром Великим. |

|

#3329

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/pavel-isakov-r...hik-29083.html

24 января 2017, 10:30 Русские победы, Герои «Русской планеты»  Апогеем инженерного творчества Исакова стала боевая машина пехоты БМП-1, разработанная в 60-е годы XX века Имя Павла Исакова, конструктора военных гусеничных машин, стоит в одном ряду с такими знаменитыми разработчиками бронетехники, как Михаил Кошкин, Николай Астров, Жозеф Котин, Николай Духов и других.  Павел Павлович родился 11 (24) января 1918 года в Петрограде в семье рабочего Путиловского завода. В 1941 году окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана по специальности «Танкостроение». В годы войны молодой инженер участвовал в модернизации тяжелых танков KB-1C, КВ-85, ИС-2, а также самоходной артиллерийской установки (САУ). Эти машины внесли значительный вклад в дело Победы. Заметной самостоятельной работой конструктора в военное время была установка пулемета ДШК на башне танка. Эта разработка в 1943 году была принята на вооружение. После войны Павел Павлович совместно с другими учеными участвовал в разработке легкого плавающего танка ПТ-76, бронетранспортера БТР-50П, тяжелого танка Т-10. Возглавляя конструкторское бюро ─ ГСКБ-2, он совмещал работу по производству гусеничных тракторов на Челябинском тракторном заводе с научной деятельностью в интересах оборонной промышленности. Коллектив ГСКБ-2 внес существенный вклад в развитие отечественного машиностроения. Апогеем конструкторской мысли Исакова стала боевая машина пехоты БМП-1, разработанная в 60-е годы прошлого столетия и не имевшая аналогов в мировой практике танкостроения. Машина, разработанная коллективом конструкторов под руководством Исакова, была признана лучшей среди машин, представленных на конкурс от других советских машиностроительных заводов. Первый зарубежный БМП, немецкий «Мардер», был построен лишь спустя 5 лет. БМП-1 в разные годы состоял на вооружении армий различных стран мира. Эта машина использовалась во многих военных конфликтах - во время арабо-израильских войн 1973 и 1982 годов, войнах в Афганистане и Чечне, а также локальных конфликтах. В 1986 году Исаков руководил разработкой роботизированных комплексов «Клин-1» и «Клин-2», также не имевших аналогов в мире. Эти машины приняли участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Скончался Павел Павлович 22 февраля 1999 года. |

|

#3330

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/ana...sti-s-kazakami

24 января 2017  Анатомия гражданских войн. К 98-летию борьбы советской власти с казаками Сегодня в прошлом Очередной и, в общем, дежурный отказ считающегося президентом Украины Петра Порошенко выполнять Минские соглашения, о чём он заявил в Давосе, – хороший повод поразмышлять над тем, как начинаются и почему заканчиваются гражданские войны. Сегодня, когда мы справляем 98-ю годовщину войны одних землепашцев с другими, стоит поговорить о том, что для гражданской войны не нужны посредники. Неоднородный термин Во-первых, кто такие казаки? Лев Гумилёв считал их этносом. Российская власть – сословием (своего рода военные поселенцы). Стоит учесть также Переяславскую Раду и её последствия, а именно – постепенное растворение Гетманщины в Российской империи. Первые расказачивания происходили в XVIII-XIX веках, и казаки, о которых пойдёт речь у нас, – прямое следствие эти расказачиваний. Изначально понятие «казак» на землях Речи Посполитой сочетало в себе несколько социальных ролей и ипостасей: промысловик, наёмник, боец иррегулярной шляхетской дружины, бандит. Нередко в комбинации нескольких из них, что сразу выделяет главную характеристику казачества – маргиналы, не принадлежавшие к устоявшимся сословиям. После освободительной войны Богдана Хмельницкого вся эта головная боль постепенно досталась царям, и на протяжении не одного десятка лет предпринимались попытки встроить казачество в социальную структуру государства Российского. В конце концов, после ряда недоразумений, формула была найдена: – ликвидация автономии в виде Гетманщины, собственной политической элиты, административно-территориального устройства и прочих признаков инаковости; – предоставление статуса отдельного сословия с привилегиями (вроде освобождения от налогов) и обязанностями (в основном военная и пограничная служба). Процесс этого «перемалывания» с упразднением и воссозданием военно-административных единиц казачества тянулся от Петра I до Александра II, то есть занял более полутора сотен лет. Описывать его детально особого смысла нет, важно понять, что содержание слова постепенно менялось. Чем отличался казак от крестьянина в социально-экономическом смысле? Личной свободой, освобождением от налогов, землёй в личной собственности. Площадь последней значительно больше, чем у крестьян – от 12 десятин. Что не поделили О казачьей земле мы упомянули не зря. У казаков её было не просто больше, чем в среднем у крестьян. Имелась ещё и земля, дававшая доход на содержание специфического казачьего самоуправления. Да и само казачество было неоднородным. Бедные казаки обрабатывали свою землю сами, богатые – сдавали в аренду безземельным крестьянам, то есть мало чем отличались от кулаков. Для примера возьмём Всевеликое Войско Донское. 43% его населения составляли казаки. Между тем в их владении находилось 80% земли – частью в виде наделов у казаков, частью – в виде своего рода земельного банка. В конце 1917 – начале 1918 годов неказачье население Дона поставило вопрос о распаевании этой земли. По первоначальному плану наделы казаков должны были остаться в их владении, однако затем местные сходы начали принимать решения о полном переделе, а безземельные арендаторы перестали вносить арендную плату. В результате если в течение 1917 года казачество в основном сохраняло нейтралитет, в том числе и к большевикам, то с начала 1918 года становится в оппозицию, чему способствовала в том числе продолженная политика продразвёрстки. Примерно пятая часть казачества приняла сторону большевиков, остальные так или иначе действовали в союзе с Белой гвардией, хотя и не вполне разделяли её политическую программу. Неуправляемый террор Директива Оргбюро ЦК РКП(б) о расказачивании от 24 января 1919 года довольно жёсткая: «Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применить все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти». Плюс конфискация хлеба и сдача оружия вплоть до угрозы расстрела. Однако точно так же, как красному террору исторически предшествовал белый, расказачиванию предшествовал террор самих казаков и их участие в антисоветских выступлениях. Но с выступлениями можно было бы разобраться, если бы не ошибки обеих сторон. Тут самое время вспомнить «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Григорий Мелехов, первоначально выбравший сторону большевиков, затем начинает с ними бороться – в романе это мотивировано сценой расстрела пленных земляков. Роман романом, но примерно так оно и происходило на самом деле, не зря Шолохов за своё произведение получил Нобелевскую премию по литературе. Однако оставим литературного Мелехова и возьмём Константина Недорубова, полного Георгиевского кавалера и (позже) Героя Советского Союза. В 1918 году он воевал на стороне белых, попал в плен, перешёл на сторону красных. Дело не слишком редкое, однако и не рядовое. Через год попал в плен уже к бывшим соратникам, был отпущен, что уж и вовсе редкость, обычно красных казаков казнили. Видимо, кресты выручили. В марте 1919 года действие директивы было приостановлено. Обычно критики большевиков склонны рассматривать террор как цель, а не средство. Между тем, в тогдашнем руководстве РСФСР осознали, что слабо понимают, что же в действительности творится на Дону: «...Богуславский, возглавлявший ревком в станице Морозовской, в пьяном виде пошёл в тюрьму, взял список арестованных, вызвал по порядку номеров 64 сидевших в тюрьме казаков и всех по очереди расстрелял». С обратной стороны происходили абсолютно симметричные вещи, а в целом схватка превратилась в наиболее драматичный отрезок Гражданской войны. И директивы из Москвы устроить террор тут скорее фон: обе стороны и без указаний Центра прекрасно обходились целый год. Наоборот, в 1919 году открывается своего рода второй фронт и Политбюро начинает бороться с Донбюро ЦК РКП(б), втолковывая местным разницу между государственной политикой и гражданским противостоянием. «Мы разъясняем казачеству словом и доказываем делом, что наша политика не есть политика мести за прошлое. Мы ничего не забываем, но за прошлое не мстим». Это не кто-нибудь, Троцкий говорит, не самый умеренный человек в советском правительстве. Можно только представить, насколько неумеренные сидели в Донбюро. *** Расказачивание как наиболее яркий момент Гражданской войны возвращает нас к изначальному смыслу этого словосочетания. Это конфликт граждан, социально и политически вполне зрелых и самостоятельных индивидов, которые могут найти и находят причины ненавидеть друг друга без всякой посторонней помощи и указаний. Военные действия могут оформить эту ненависть, придать ей политическое содержание, однако противостояние всё равно сводится к конфликту одних граждан с другими, что сегодня можно наблюдать хоть на Украине, хоть на Ближнем Востоке. Начинается же это в тот момент, когда причин убивать друг друга становится больше, чем причин жить рядом, а решения властей происходящее не столько направляют, сколько сопровождают. Чем слабее государственные институты, тем ближе этот конфликт. Сразу появляются те, кто начинает зарабатывать войной (снова-таки «Тихий Дон», там всё это есть) и кому мир и государство уже не особо и нужны, война и анархия вполне устраивают. Заканчивается же это одним из двух. Либо гражданская война заканчивается установлением нового порядка и насильным примирением сторон. Либо длится, пока не выгорает «топливо» – то есть участники. Гражданскую войну (и интервенцию, к слову) в Сирии останавливает Россия. Украина не сможет самостоятельно закончить воевать с Донбассом, поскольку её власть на этой войне выросла и составляет одно большое «Донбюро», государственников там нет. Значит, война на Украине закончится только тогда когда туда придёт государство. Какое-нибудь вменяемое и дееспособное. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |

|

|