|

|

#3671

|

||||

|

||||

Память преподобного Димитрия Прилуцкого (1392) – основателя одного из древнейших монастырей на Русском Севере  24 февр. 1917, 100 лет назад, в Смоленске родилась художница Татьяна Яблонская. «Хлеб», 1949, ГТГ  24 февр. 1899 родился летчик Михаил Громов, прославивший СССР рекордными перелетами → http://ln.is/nebo.histrf.ru/pKim6 …  Юбилей у Елены Соловей. Родилась в Германии (1947), живет за океаном. «Господа! Вы звери, господа!»  24 февр. 1943 в концлагере расстреляны футболисты киевского «Динамо» – участники «матча смерти» в 1942  24 февр. 1903 открытие музея-заповедника «Бородинское поле» – старейшего в мире музея на полях сражений  24 февр. 1973 впервые вышла научно-популярная программа «Очевидное – невероятное». Ведущий (1973–2012) – С.П.Капица  24 февр. 1745 родился великий русский флотоводец, праведный воин Федор Ушаков → http://ln.is/100.histrf.ru/comman/hzecs … Последний раз редактировалось История. РФ; 24.02.2017 в 20:08. |

|

#3672

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2017/02/24/grumgrigimaylo/

24 февраля 2017, 08:29 Мемория  Владимир Ефимович Грум-Гржимайло 24 (12) февраля 1864 года родился Владимир Грум-Гржимайло, выдающийся инженер-металлург, член-корреспондент АН СССР. Личное дело Владимир Ефимович Грум-Гржимайло (1864–1928) родился в Санкт-Петербурге в семье коллежского советника Ефима Григорьевича Грум-Гржимайло и его жены Маргариты Михайловны (урожденной Корнилович). Учился в Санкт-Петербургской военной гимназии, окончив которую в 1880 году, поступил в Санкт-Петербургский горный институт. В студенческие годы побывал на многих предприятиях Тульской, Екатеринославской губернии, Донецкого каменноугольного бассейна, участвовал в геологических обследованиях в Уфимской губернии. После окончания института был приглашен на металлургические заводы Урала. Начал работу в качестве инженера на Нижнетагильском заводе, где спроектировал и построил домну № 4 для выплавки ферромарганца и ферросилиция. В 1886 году был назначен помощником управляющего Нижнесалдинского завода. Там он начал изучение бессемеровского процесса выплавки стали из чугуна. В результате в «Горном журнале» была опубликована его первая научная статья: «О бессемеровании на Нижне-Салдинском заводе». Затем был управителем Нижнесалдинского, Верхнесалдинского заводов, управляющим Алапаевским горным округом. Руководил строительством рельсопрокатной фабрики в Нижней Салде, проектировал металлургические печи для ряда заводов. В 1891 году был отправлен в зарубежную командировку, в ходе которой изучил работу металлургических предприятий Швеции, Германии, Франции, Бельгии, Австрии. В 1900 году посетил Всемирную промышленную выставку в Париже. С 1907 года Владимир Грум-Гржимайло работает на кафедре металлургии стали металлургического отделения Санкт-Петербургского политехнического института, а в 1911 году становится ординарным профессором металлургии. В марте 1918 года получил приглашение принять участие в работе Уральской комиссии, созданной при горно-металлургическом отделении ВСНХ, по изучению природных богатств Урала и Западной Сибири. Участвовал в разработке проекта Урало-Кузнецкого металлургического комбината. С 12 декабря 1919 года приват-доцент кафедры металлургии Томского технологического института. В 1920 году возглавил Уральское отделение научно-технического отдела ВСНХ. Одновременно был профессором кафедры производства стали, технического топлива и теории пламенных печей Уральского горного института, входившего в состав Уральского университета. Он читал курсы «Металлургия стали», «Пламенные печи», «Технология топлива», «Огнеупорное дело», «Прокатное дело». С 1924 года – профессор Московской горной академии. В 1927 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Умер Владимир Грум-Гржимайло в Москве 30 октября 1928 года. Чем знаменит Основным объектом научного и практического интереса Грум-Гржимайло был бессемеровский процесс получения стали из чугуна. В ходе этого процессе жидкий чугун превращается в сталь благодаря продувке сквозь него сжатого воздуха, обычного атмосферного или обогащенного кислородом. Содержащиеся в чугуне примеси при этом окисляются кислородом воздуха. Грум-Гржимайло первым применил законы физической химии о равновесном состоянии системы в зависимости от изменения температуры и закон действия масс к объяснению процессов, происходящих в бессемеровском конвертере и в мартеновской печи. «Туман, окружавший меня 22 года моей работы на заводах, стал рассеиваться, и выяснилось – что производство жидкой стали – есть великолепная иллюстрация принципа Ле-Шателье», – вспоминал ученый. В отличие от процесса получения стали, изобретенного Генри Бессемером, Грум-Гржимайло применил предварительный перегрев чугуна в печи, что позволило получать сталь из чугуна с низким содержанием кремния и марганца. Данный метод получил название «русское бессемерование». Благодаря перегреву чугуна углерод начинал сгорать с первых минут продувки, тогда как при способе Бессемера горение углерода усиливалось только после выгорания кремния и марганца, когда выделялось необходимое тепло. О чем надо знать  Владимир Грум-Гржимайло Также Грум-Гржимайло создал теорию расчета металлургических печей, применив законы гидравлики к движению газов в них. Свою книгу «Пламенные печи» (первое издание в 1921 году) Владимир Грум-Гржимайло посвяти «памяти Михаилы Васильевича Ломоносова, первого русского поэта, ученого, химика, металлурга и основателя гидравлической теории пламенных печей». Как объяснялось в авторском предисловии, Ломоносов «в своей диссертации «О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном» (1742) дал кристально ясную мысль о движении воздуха в рудниках и дымовых трубах. Его теория выдавливания тяжелым, холодным, наружным воздухом теплого дыма была прекрасно усвоена всем миром. Но на этом дело и остановилось. В дальнейших попытках дать объяснение движению газа в печах запуталось слово «тяга» грамматически абсурдное, ибо глагол «тянуть» предполагает непосредственную связь между силой и предметом, который тянется. Тяги в печах и дымовых трубах нет: есть выдавливание теплого воздуха дыма тяжелым воздухом, как верно указал М. В. Ломоносов». Главный принцип теории Грум-Гржимайло: «Движение пламени в воздухе есть движение легкой жидкости в тяжелой». Исходя из этого предположения, он установил принципы проектирования печей, указал пути достижения равномерности нагрева металла, правила деления на нагревающихся и охлаждающихся потоков газа («правило Грум-Гржимайло»). Позднее теория Грум-Гржимайло была дополнена ученым-металлургом Николаем Доброхотовым, который учел турбулентный характер движения газов в печи. Но теория Грум-Гржимайло сохраняет справедливость для печей определенного типа. Для разработки металлургических печей Грум-Гржимайло также исследовал огнеупорные материалы, из которых строятся печи. В частности он разработал «теорию перерождения динаса» – огнеупорного материала с большим содержанием кремнезема. Это достижение позволило наладить производство динаса в необходимых масштабах. Третьей частью теории печей стал труд «Прокатка и калибровка», где объяснялись методы калибровки валков. Прямая речь Сущность творчества в предугадывании результата правильно поставленного опыта, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к действительности, в том, что Склодовская назвала чувством природы; математики называют математическим чутьем; химики – химическим мышлением; государственные люди – чувством реальности, целесообразности; люди общественные – чувством такта, чувством меры, чувством настроения; поэты, писатели, художники, актеры – чувством художественной правды... Строя гипотезу, создавая художественный образ, человек попадает или в тон и такт природе или берет фальшивую ноту. В этой работе нет разницы между полководцем, поэтом, кабинетным ученым, промышленником и актером. В своих работах все они ставят опыты, все строят гипотезы и все, думая об этом, стараются угадать еще неизвестную им закономерность природы, которую видят и ощущают. Попавшие в тон – преуспевают, взявшие фальшивую ноту – проваливаются. Вот сущность творчества. В. Е. Грум-Гржимайло Седой старик, с гривой развевающихся волос, крупнейший профессор и металлург В. Е. Грум-Гржимайло – наш «черносотенный большевик», никогда ни перед кем не сгибавшийся и любящий резать правду-матку, не нажил себе не при нас, не при буржуях ни капиталов, ни даже штанов. Он остался на Урале не потому, что мы, большевики, ему очень нравимся, нет, он просто любит седой Урал и свои печи. Газета «Уральский рабочий» (1923) 9 фактов о Владимире Грум-Гржимайло Польский дворянский род Грум-Гржимайло известен с 1647 года. Брат Владимира Грум-Гржимайло Григорий стал известным путешественником и зоологом. После реформы орфографии 1918 году, отменившей твердый знак на конце слова, Григорий стал писать свою фамилию с удвоенной М (Грумм-Гржимайло), чтобы в ней по-прежнему было 14, а не 13 букв. Хотя основным занятием Владимира Грум-Гржимайло оставалась металлургия, он занимался и геологическими изысканиями. При его участии на территории Алапаевского округа в 1905 году было открыто месторождение железных руд. Для обучения студентов-металлургов Грум-Гржимайло построил на Урале лабораторный прокатный стан, копию стана Нижнесалдинского завода в одну пятую натуральной величины. На нем он изучал со студентами все производственные процессы прокатки металла. Позднее такие станы были созданы в других вузах. Коллеги дали Владимиру Грум-Гржимайло прозвище Громоподобный. 1 августа 1915 года в Петрограде было открыто «Металлургическое бюро В. Е. Грум-Гржимайло» для проектирования металлургических печей. За три года до своего второго отъезда на Урал Грум-Гржимайло разработал 137 видов печей. Бюро продолжило деятельность и при советской власти. В 1930 году оно было реорганизовано в институт «Стальпроект». После того, как геолог и палеонтолог Модест Клер в 1924 году был по доносу обвинен в шпионаже в пользу Франции, Владимир Грум-Гржимайло активно выступил в его защиту. В результате Клер был освобожден. У Владимира Грум-Гржимайло было шесть детей: дочь Маргарита и пять сыновей – Николай, Владимир, Сергей, Алексей и Юрий. Владимир погиб в армии Колчака. Маргарита стала специалистом в области изучения вечной мерзлоты. Остальные сыновья стали учеными-металлургами Материалы о Владимире Грум-Гржимайло Статья о Владимире Грум-Гржимайло в русской Википедии Владимир Грум-Гржимайло в электронной энциклопедии Томского политехнического университета Биографический очерк на сайте «Изобретения России» |

|

#3673

|

||||

|

||||

|

http://www.nmosktoday.ru/news/society/37770/

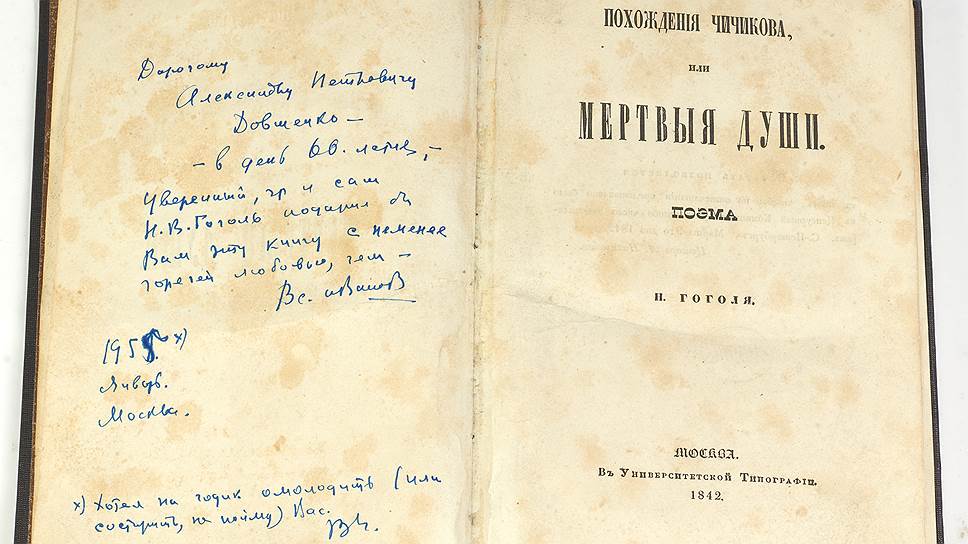

Вчера 23:14  24 февраля 1824 года известный композитор Александр Алябьев отвесил пощечину карточному шулеру отставному полковнику Тимофею Времеву. На следующий день Времев был найден мертвым. Началось судебное разбирательство, в результате которого 36 летний Алябьев был лишён всех знаков отличия, чинов и дворянства и сослан в Сибирь. Так сломалась жизнь русского дворянина, участника Отечественной войны 1812 года, автора знаменитых романсов «Зимняя дорога», «Вечерний звон» и «Соловей».  24 февраля 1852 года Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Нужно сказать, что к этому моменту моральное состояние великого писателя было крайне неустойчивым. Он постоянно думал о смерти, слышал голоса, предсказывающие ему скорую гибель. Несомненное влияние оказали на него и беседы с ржевским протоиереем Матфеем Константиновским, вместе с которым они гостили в доме графа Александра Толстого. Протоиерей упрекал Гоголя в недостатке смирения и благочестия, а став единственным читателем рукописи, отозвался о ней резко отрицательно. Всё это вместе привело к тому, что в три часа ночи 24 февраля писатель заставил слугу принести портфель, наполненный исписанными тетрадями, и все их сжёг. Наутро Гоголь пожалел о своём порыве и признался графу Толстому, что хотел избавиться только от некоторых записей, а уничтожил все. Несмотря на уговоры близких, писатель продолжал строжайшее соблюдение поста, в результате чего слёг от недостатка сил и отказался есть совсем. Через несколько дней он умер. После него осталось личного имущества на сумму 43 рубля 88 копеек. 24 февраля 1881 года Цзэн Цзицзэ и Николай Гирс подписали договор об Илийском крае. Договор об Илийском крае, также известный как Петербургский договор, был посвящён демаркации границ между Россией и империи Цин, которая добивалась сохранения контроля над Илийским краем. Соглашение было подписано 24 февраля 1881 года в Петербурге дипломатическим агентом Цинской империи в России, Министром в Великобритании и Франции маркизом Цзэном Цзицзэ с циньской стороны и Товарищем министра иностранных дел, Управляющим Азиатским департаментом Николаем Гирсом и Послом Российской империи в Китае Евгением Бюцовым с российской стороны. По условиям договора, большая часть Илийского края (порядка 80 %) была передана империи Цин. Тем не менее, довольно значительная часть территории Илийского края площадью около 23 тыс. кв. км. была передана Российской империи с тем, чтобы все желающие войти в российское подданство могли там поселиться. Ныне эта территория занимает большую часть Уйгурского, Райымбекского и Панфиловского районов Алматинской области Казахстана.  24 февраля 1972 года произошла трагедия на советской подлодке К-19. Судно патрулировало Северную Атлантику, когда в 8-м и 9-м отсеках возник мощный пожар. Лодка находилась в этот момент в подводном положении, и чтобы обеспечить ей всплытие, офицеры восьмого, электротехнического отсека, до последнего были на своих рабочих местах. Они погибли от отравления угарным газом. Не успевшие эвакуироваться члены экипажа, чьи боевые посты находились в девятом отсеке, сгорели заживо. Жертвами трагедии стали 30 человек. С воинскими почестями их похоронили в Москве на Кузьминском кладбище. 24 февраля 2004 года Виталий Калоев убил Питера Нильсена. Двумя годами ранее Калоев потерял свою семью. Жена и двое детей мужчины погибли в авиакатастрофе над Боденским озером. Из-за ошибки авиадиспетчера Питера Нильсена два самолета столкнулись прямо в воздухе. Наш соотечественник долго пытался пережить горе, но не смог сделать этого, пока не отомстил. Спустя 478 дней после трагедии Калоев убил виновного. Виталия Калоева обвинили в убийстве и на четыре года заключили в швейцарскую тюрьму. |

|

#3674

|

||||

|

||||

|

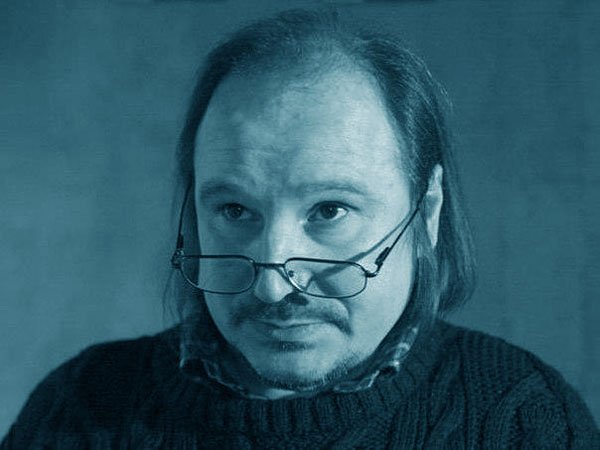

http://polit.ru/news/2017/02/25/balabanov/

25 февраля 2017, 00:01 Мемория  Алексей Октябринович Балабанов 25 февраля 1959 родился сценарист и кинорежиссер Алексей Балабанов. Личное дело Алексей Октябринович Балабанов (1959–2013) родился в Свердловске. После окончания школы поступил на переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков. Окончив институт прошел двухгодичную офицерскую службу в армии. Опыт службы в военно-транспортной авиации позднее отразился в фильме Алексея Балабанова «Груз 200». Участник войны в Афганистане. Вернувшись из армии в Свердловск в 1983 году, начал работать на Свердловской киностудии ассистентом режиссера. В 1990 году окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров, где занимался на экспериментальном курсе «Авторское кино» Л. Николаева, Б. Галантера. В качестве дипломной работы снял документально-игровой фильм «Егор и Настя», в котором участвовали музыканты Свердловского рок-клуба Егор (Игорь) Белкин, Настя Полева и Вячеслав Бутусов. Жил и работал в Санкт-Петербурге. Первым полнометражным фильмом Алексея Балабанова стала картина «Счастливые дни» по произведениям Самюэля Беккета. Она была снята при участии Студии первого и экспериментального фильма Алексея Германа. Затем последовала экранизация романа Франца Кафки «Замок» (1994). Фильм получил две премии «Ника» в номинациях «лучшая работа художника» и «лучшая работа художника по костюмам». В том же году Алексей Балабанов в первые выступил в качестве продюсера – в фильме «Исповедь незнакомцу». Затем появляются три самых известных фильма Балабанова: два наиболее массовых, а между ними – самый «артхаусный». В 1997 году снят фильм «Брат», в 1998 – «Про уродов и людей», в 2000 – «Брат-2». В 2002 году вышел на экраны фильм «Война» – драматический боевик о чеченской войне, в котором были заняты Сергей Бодров, Ингеборга Дапкунайте, английский актер Иен Келли, а в главной роли дебютировал на большом экране молодой актер Алексей Чадов. В 2005 году Балабанов снял «беспредельную комедию» «Жмурки», а на следующий год – мелодраму «Мне не больно». Полярные отзывы вызвал фильм «Груз 200», посвященный жизни в 1984 году. Одни критики называли картину лучшей работой Балабанова, другие обвиняли его в «чернухе». Фильм был снят с показа в некоторых кинотеатрах. «Груз 200» получил приз Гильдии российских кинокритиков на фестивале «Кинотавр». Следующим фильмом Алексея Балабанова стал «Морфий», снятый по мотивам рассказов Михаила Булгакова. Последние фильмы режиссера: «Кочегар» (2010) и «Я тоже хочу» (2012). Умер Алексей Балабанов 18 мая 2013 года в поселке Солнечное Ленинградской области. Чем знаменит  Алексей Балабанов Широкую известность Алексею Балабанову принесла дилогия «Брат» и «Брат 2» о судьбе Данилы Багрова. В первом фильме вернувшийся с чеченской войны Данила приезжает из родного города в Петербург к старшему брату Виктору, который оказывается наемным убийцей. Пережив немало приключений, Данила расстается с братом и отправляется в Москву. Во втором фильме Данила отправляется в США, чтобы отомстить за убитого однополчанина. К нему присоединяется старший брат. Там они снова попадают в непростые ситуации, заставляют нечистоплотного бизнесмена вернуть деньги русскому хоккеисту и успешно уходят от преследования как украинской преступной группировки, так и американских полицейских. Историк кино Евгений Марголит писал о фильме «Брат» и его главном герое: «Не было, пожалуй, в отечественном кино 1990-х гг. другого фильма, который вызвал бы такой всплеск массового зрительского энтузиазма и столь энергичное отторжение у большей части киносообщества. Причиной тому становится центральный персонаж — единственный, кто в эту пору возведен зрителем в ранг Героя. Этот Маугли из провинциальных джунглей, с Чечней в качестве университетов за плечами и «пушкой» в руке, бьющей без промаха, — оказывается в исполнении Сергея Бодрова-младшего неотразимо, и потому пугающе, притягательным. Он не ведает сомнений и страха, четко делит мир на «наших» и «не наших», и оружие в его руках смотрится волшебной палочкой, с помощью которой герой всем воздает «по справедливости». Причем принцип сортировки по-детски элементарен. «Не наши» — это «черножопые» и бандюки, у них в услужении американские прихвостни. «Наши» — все остальные. С первыми герой беспощаден, со вторыми — по-рыцарски милосерден, невзирая на их вопиющие несовершенства». О чем надо знать Куда меньше известен фильм Алексея Балабанова «Про уродов и людей», хотя, возможно, это лучшее произведение режиссера. Замысел фильма у Балабанова возник еще в 1993 году, когда он был в Гамбурге на съемках фильма «Замок». «Времени у меня было полно, я гулял по городу и придумывал новый фильм. В эротических музеях рассматривал фотографии начала века. И мне понравилась идея: сделать кино о такой любви. Для нас как бы неестественной, но для моих героев единственно возможной», - рассказывал режиссер. Так появился сценарий «Тихие люди». Но так как сюжет казался весьма вызывающим (герои картины снимают порнографическое кино в Петербурге на рубеже XIX – XX веков), режиссер долго не мог найти средства на съемку фильма. Фильм «Про уродов людей» получил премии «Ника» в номинациях «лучший фильм» и «лучшая режиссура». Прямая речь По большому счету, учителей в кино не бывает. Ты приходишь со своим замыслом и сам его реализуешь. Кумиров у меня нет: любимых фильмов много, и все они очень разные. Я люблю кино профессиональное, странное и очень эмоциональное — чтобы энергия была. Мне нравятся совершенно разные фильмы совершенно разных времен — потому что каждому времени соответствует своя энергия. Мне скучно снимать обычные драмы или мелодрамы. Я с детства писал рассказы — странные такие, радикальные. Вообще я всегда был против чего-то. Думаю, что этот пафос еще с советского времени у меня остался. Потому что когда-то я начинал с рок-н-ролла, снимал фильм про свердловских рок-н-ролльщиков в восемьдесят пятом году, когда их еще запрещали, и меня тогда давили, душили, пинали. И, собственно, отчасти кино мое — рок-н-ролльное. Я не считаю свои фильмы эстетскими. Они просто не скучные. За исключением, наверное, «Счастливых дней», но тогда у жизни ритм был другой. Сегодня, конечно, этот фильм кажется слишком длинным, но эстетство здесь ни при чем. Кафка и Беккет нравились потому, что они не имели совершенно никакого отношения к реальному миру. Самое интересное для меня — это создать абсолютно искусственный мир с абсолютно реальными фактурами. Реальная фактура создает ощущение достоверности, и тогда условный персонаж вызывает у зрителей живые эмоции. Алексей Балабанов (журнал «Сеанс» № 17/18) 5 фактов об Алексее Балабанове Еще во время учебы на Высших курсах сценаристов и режиссеров Алексей Балабанов снял короткометражные фильмы «Раньше было другое время» и «У меня нет друга, или One step beyond», где приняли участие свердловские рок-музыканты. В 1995 году Алексей Балабанов вместе с Дмитрием Месхиевым, Александром Кайдановским и Владимиром Хотиненко принял участие в создании киноальманаха «Прибытие поезда», посвященного 100-летию кинематографа, сняв новеллу «Трофим». Свитер крупной вязки, который носил Данила Багров в фильме «Брат», купила художница Надежда Васильева в секонд-хэнде за 35 рублей В 2001 году Алексей Балабанов снова удивил киноаудиторию, начав работать над проектом фильма «Река» («На краю земли») — о жизни в якутской деревне для прокаженных в начале XX века. Однако после автомобильной аварии в которой погибла исполнительница главной роли актриса Якутского Национального театра Туйара Свинобоева, проект был остановлен. Спустя год режиссер смонтировал отснятый материал в короткометражный фильм с закадровым комментарием недостающих сцен. Уже начавшиеся съемки фильма «Американец» сорвались из-за запоя исполнителя главной роли Майкла Бина. Позднее Балабанов планировал все-таки снять фильм, переписав сценарий под Майка Тайсона, но этот замысел не был реализован. Материалы об Алексее Балабанове Статья об Алексее Балабанове в русской Википедии Сайт памяти Алексея Балабанова Алексей Балабанов в «Энциклопедии отечественного кино» Статьи о творчестве Алексея Балабанова |

|

#3675

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/society/calenda...25-february-0/

Автор Редакция рубрики "Общество" 24 фев 2015 в 18:00 День святого Алексия, митрополита Московского и всея Руси чудотворца (1292-1378. Умер 12 февраля по старому стилю, что по традиции православной церкви, в отличие от календарного стиля, переводится в любом веке на 13 дней вперед — 25 февраля).  Выдающийся церковный и политический деятель. Он был воспитателем князя Дмитрия Донского. Алексием были основаны Чудов и Спасо-Андроников монастыри в Москве. Алексей, в миру Елевферий, родился в Москве и был сыном черниговского боярина. Уже с 19 лет он посвятил себя служению Богу, приняв иночество и имя Алексий. Алексий знал греческий язык, и митрополит Феогност выбрал его в свои помощники. По кончине митрополита занял его место и управлял митрополией 24 года. На двенадцатом году жизни Елевферий раскинул сети для ловли птиц, незаметно для себя задремал и вдруг явственно услышал голос: "Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей". Народные традиции Алексий. День Алексея Рыбного. В течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, говоря, что тронутые морозом семена дают лучший урожай. Именинники: Алексей, Антон, Евгений, Мария и Мелетий. События 25 февраля 1807 года (13 февраля по ст. ст.) учрежден знак отличия военного ордена Св. Георгия для награждения унтер-офицеров, солдат и матросов за подвиг, совершенный "на поле сражения, при обороне крепостей и на водах". В 1913 году эта высшая солдатская награда официально стала именоваться Георгиевским крестом. 25 февраля 1853 года (13 февраля по ст. ст.) при Священном Синоде учрежден секретный комитет "для пересмотра постановлений о раскольниках и составления новых правил о них". 25 февраля 1904 года мир узнал о подвиге моряков крейсера "Варяг", принявших 9 февраля неравный бой с японской эскадрой. В этот день в мюнхенском журнале "Юность" (Jugend) было помещено стихотворение Der "Warjag" австрийского писателя Рудольфа Грейнца, восхищенного мужеством русских моряков. Весной появились его переводы на русский язык. Созданный Евгенией Студенской был положен на музыку 16-летним Алексеем Турищевым. Песня-марш, доработанная другими авторами, стала популярной, обрела славу народной. Оснований считать, что она впервые была исполнена уже при приеме моряков императором Николаем II в апреле 1904 года, нет. 25 февраля 1956 года — доклад Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева с разоблачением культа личности Иосифа Сталина на закрытом заседании XX съезда КПСС. 25 февраля 1987 года восстановлено членство Бориса Пастернака в Союзе писателей СССР. Дни рождения 25 февраля 1914 года родился Евгений Степанович Березняк (1914, Екатеринослав, ныне Днепропетровск — 23.11.2013, Киев), военный разведчик, один из прототипов героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь", Герой Украины. 25 февраля 1948 года родился Михаил Виссарионович Садовский (1948), физик, академик РАН (2003). 25 февраля 1951 года родился Евгений Владимирович Герасимов (1951), киноактер, режиссер, депутат Московской городской думы. 25 февраля 1959 года родился Алексей Октябринович Балабанов (1959 — 18.5.2013), кинорежиссер ("Брат", "Брат-2", "Про уродов и людей", "Жмурки"). Скорбные даты 25 февраля 2008 года скончался Владимир Константинович Трошин (15.5.1926, пос. Михайловский Уральской обл. — 2008, Москва), певец, народный артист России. Первый исполнитель многих песен композитора Эдуарда Колмановского ("Тишина", "Я работаю волшебником", "Журавленок"), а также песни Соловьева-Седого и Матусовского "Подмосковные вечера". Последний раз редактировалось Правда.ру; 26.02.2017 в 07:37. |

|

#3676

|

||||

|

||||

|

1931 год

Николай Трубин 1871 год Леся Украинка 1973 год Елена Зубрилова 1881 год Алексей Рыков 1918 год Михаил Кузнецов 1908 год Алексей Кириченко |

|

#3677

|

||||

|

||||

25 февраля родился кинорежиссер Алексей Балабанов (1959–2013) Речка, небо голубое – Это все мое, родное!  Память Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца (1378)  25 февр. 1917, 100 лет назад, в Петрограде умер генерал-лейтенант Бутковский – сооснователь Олимпийского движения  25 февр. 1887 судебные процессы «о развратном поведении, противоестественных пороках» и др. сделаны закрытыми  25 февр. 1170 Боголюбский, взяв Киев, потерпел поражение от новгородцев. Объединение Руси отложено на 300 лет  25 февр. 1956 доклад Хрущева на XX съезде «О культе личности и его последствиях» → http://ln.is/doc.histrf.ru/20/n7CeM …  25 февр. 1856 Парижский конгресс подводит итоги Крымской войны – «Нулевой мировой». Кино → https://kino.1tv.ru/serials/nulevaya-mirovaya  25 февр. 1946 Красная Армия переименована в Советскую Армию  25 февр. 1807 учрежден знак отличия ордена Св.Георгия – высшая солдатская награда (с 1913 – Георгиевский крест) Последний раз редактировалось История. РФ; 26.02.2017 в 08:21. |

|

#3678

|

||||

|

||||

|

http://историк.рф/history_day/25-%d1...1%d1%83%d1%80/

Академия создавалась путём преобразования из Петербургского и Кронштадтского медико-хирургических училищ. Срок обучения в Медико-хирургической академии составлял 4 года. Учащиеся первого и второго классов академии именовались учениками, а третьего и четвёртого — студентами. Учащимся двух последних классов присваивались права студентов университета. В этот день император Павел I утвердил доклад директора Медицинской коллегии барона Алексея Васильева, в котором были определены главные задачи Медико-хирургической академии и первоочередные меры по налаживанию учебного процесса. В докладе отмечалась определяющая роль учёных-медиков для развития вуза и науки в целом. В интересах педагогов высшей квалификации предусматривалась разумная система материального стимулирования учебной и научной деятельности. Профессорам, которые 25 лет и более вели преподавательскую работу, назначалась пожизненная пенсия от казны, равная полному штатному жалованью.

|

|

#3679

|

||||

|

||||

|

24 февраля 2016, 00:00

Русские победы, История Рождение рекордсмена: как вставала на крыло «Родина»  Первые летчицы — Герои Советского Союза: П.Д. Осипенко, B.C. Гризодубова и М.М. Раскова перед рекордным перелетом. Фото: svavia.ru Вторая половина 1930-х в истории России и отечественной авиации была временем сверхдальних перелетов. Начало им положил уникальный полет по маршруту Москва — Земля Франца-Иосифа — Северная Земля — Петропавловск-Камчатский — остров Удд, совершенный экипажем под командованием Валерия Чкалова на АНТ-25. Именно самолеты КБ Андрея Туполева и ЦАГИ чаще всего становились «героями» таких перелетов. Что закономерно: именно там делались машины, которые должны были стать основой советской дальней бомбардировочной авиации. А сверхдальние перелеты были отличным способом испытать новые технические решения в экстремальных условиях, а заодно поднять престиж советской России за рубежом. Среди рекордов конца 1930-х особняком стоит один перелет — первый сверхдальний, совершенный женским экипажем. 24–25 сентября 1938 года экипаж под командованием опытного пилота Валентины Гризодубовой, в который входили второй пилот Полина Осипенко и штурман Марина Раскова, установил женский мировой рекорд дальности, пролетев маршрут длиной 6450 км, а если по прямой, то 5908 км. В это путешествие, растянувшееся на 26 часов и 29 минут, экипаж мужественных летчиц отправился на самолете АНТ-37бис с собственным именем «Родина». Он был спроектирован бригадой под руководством ставшего позже легендарным авиаконструктора Павла Сухого, работавшего в то время в КБ Андрея Туполева. А первый полет эта машина, еще не имевшая своего имени, совершила 25 февраля 1936 года. Работа над созданием будущего рекордсмена стартовала в самом конце 1933-го, когда в ЦАГИ, к которому в то время относилось и туполевское КБ, поступило техническое задание от военных на сверхдальний бомбардировщик. Проектировщики и конструкторы поначалу не видели никаких проблем с созданием новой машины. За основу они решили взять прославленный Чкаловым АНТ-25, которому надлежало увеличить крыло и установить второй двигатель. К тому же одновременно с новым дальним бомбардировщиком в ЦАГИ начали работу над скоростным бомбардировщиком ближнего радиуса, тем, что вскоре станет знаменитым СБ. И сотрудники отдела Павла Сухого всерьез рассчитывали, что, действуя вместе с разработчиками СБ, они смогут сэкономить время и силы на применении общих узлов и элементов. Этим надеждам не довелось сбыться. Несмотря на то, что даже не слишком искушенный в авиации наблюдатель действительно найдет общие черты у АНТ-37бис и СБ, очень скоро конструкторам стало понятно: делать нужно два принципиально разных самолета. Выяснилось это к началу 1935 года, и на Павла Сухого и его подчиненных легла непростая работа: в кратчайший срок, до начала лета полностью переделать уже сделанное и выдать заказчикам из ВВС новый дальний бомбардировщик. Как следовало из уточненного техзадания военных, это должен был быть дальний бомбардировщик, способный нести 1000 кг бомб на расстояние 5000 км со скоростью 300–320 км/ч.  АНТ-37-бис. Фото: svavia.ru И «сухие» сделали почти невозможное: за неполные полгода авралов, работы в выходные и во вторую смену довели до первого полетного экземпляра новый самолет — ДБ-2! Точно по графику, 15 июня 1935 года АНТ-37 впервые поднялся в небо. Правда, ему была суждена недолгая летная судьба: через два месяца, 20 августа 1935 года во время очередного испытательного полета у самолета в воздухе разрушилось хвостовое оперение, и он рухнул на землю, погубив одного из членов экипажа. Следующим (с учетом выводов комиссии по расследованию катастрофы) в небо поднялся второй экземпляр нового самолета — АНТ-37бис. Первый полет он совершил 25 февраля 1936 года, показав меньшую, чем хотелось бы ВВС, скорость полета, но зато продемонстрировав удивительную устойчивость в воздухе и очень экономичную работу двигателей. Стало ясно, что для строевой бомбардировочной авиации самолет еще нужно дорабатывать, а вот для сверхдальних перелетов он уже почти готов. Но в строевые части АНТ-37, он же ДБ-2, так и не попал. К тому времени уже был готов разработанный в КБ Сергея Ильюшина дальний бомбардировщик ДБ-3 (позже получивший индекс Ил-4), который вскоре прошел госиспытания. Именно он и был принят на вооружение, поскольку продемонстрировал существенный перевес в крейсерской скорости, скороподъемности и маневренности по сравнению с ДБ-2. Именно на предсерийном варианте этой машины, носившем индекс ЦКБ-30 и получившем собственное имя «Москва», 27–28 июня экипаж в составе летчика Владимира Коккинаки и штурмана Александра Бряндинского совершил беспосадочный перелет Москва — Спасск-Дальний, установив рекорд скорости для двухместного самолета: за 24 часа 36 минут было преодолено 6850 км по прямой. Но в ЦАГИ не намерены были уступать и готовили свой самолет к такому же сверхдальнему полету, но с женским экипажем. Переоборудованием опытного АНТ-37бис в самолет для сверхдальних перелетов «Родина» руководил лично главный конструктор машины Павел Сухой. С машины сняли все военное оборудование, переостеклили носовую часть, где располагалось штурманское место, поставили новое сиденье и штурвал в кормовой пилотской кабине (да-да, АНТ-37 имел такой экзотический элемент, как дублирующее пилотское управление в кабине стрелка-радиста). Затем установили четыре дополнительных топливных бака: два в крыльях, где уже стояли штатные баки, и два в фюзеляже, на месте бывшего бомбоотсека. После чего перетянули электропроводку и тросы управления, поставили новое аэронавигационное оборудование и приборы, новую радиостанцию и переговорное устройство. А самое главное — «Родина» получила новые, более мощные и надежные двигатели. Все работы закончили к 10 августа 1938 года. Через пять дней доработанный самолет приняла государственная комиссия, и упражнявшийся на его аналоге — на АНТ-373 — экипаж Гризодубовой пересел на свою основную машину. А через месяц с небольшим «Родина», в передней пилотской кабине которой сидела командир экипажа Валентина Гризодубова, в дублирующей — Полина Осипенко, а на месте штурмана — Марина Раскова, разбежался по траве подмосковного аэродрома Монино и поднялся в воздух, чтобы через сутки с лишним приземлиться в Хабаровском крае вблизи деревни Керби. |

|

#3680

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/artsimovich-pi...niy-29282.html

25 февраля 2017, 15:00 Русские победы  Лев Арцимович – пионер исследований в области термоядерного синтеза Лев Андреевич Арцимович родился 12 (25) февраля 1909 года в Москве. Бедственное положение вынудило семью перебраться в Белоруссию. Некоторое время Лев провел в детском доме, откуда сбежал и скитался беспризорником. Со временем материальное положение родителей улучшилось, и ребенок вернулся в семью. Лев учился в школах Гомеля и Минска, высшее образование получил в Минском университете. Здесь, в 1929 году защитил диплом по теме «К теории характеристических рентгеновских спектров». Сложной «рентгеновской» темой Арцимович будет заниматься и позже, после переезда в Ленинград. В Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ) он вошел в команду ученых-физиков. Совместно с Абрамом Алихановым проводил исследования по физике рентгеновских лучей. В 1933 году после начала исследований по физике ядерного ядра, Лев Андреевич включился в эту работу. Исследования в этой области были очень плодотворными, полученные опытным путем данные о процессе торможения и рассеяния быстрых электронов и исследование быстрых электронов, подтвердили выводы квантовой механики. В 1934-1935 годах Арцимович совместно с Игорем Курчатовым исследовал свойства нейтрона и реакцию по захвату протона нейтроном. В годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации в Казани, работал над выполнением оборонных заказов. В послевоенные годы Арцимович был активным участником группы по созданию атомной и водородной бомб. А с 1951 года занялся работами по изучению управляемого термоядерного синтеза (УТС). Советские ученые были воодушевлены идеей получения неисчерпаемого источника энергии. Арцимович знал, что эта задача сложнейшая, но не нерешаемая. Он считал, что «термоядерная энергетика появится тогда, когда она станет действительно необходима человечеству». По признанию профессора Оксфордского университета Кристофера Ллуэллин-Смита Арцимович является «признанным пионером и лидером исследований» в области УТС. Совместные с американскими учеными работы в этой сфере, по словам директора Принстонской лаборатории физики плазмы Гарольда Фюрта, дали импульс к развитию термоядерных исследований в Америке. Арцимович является основателем научной школы в области управляемого термоядерного синтеза. Выдающийся педагог и блестящий лектор завещал своим ученикам и всем будущим исследователям в термоядерной физике: «...не идти вслед за сильным соперником по выбранному пути… нужно выбирать свой собственный путь — только так можно добиться успеха… Если вы идет вслед кем-нибудь, пусть даже почти по пятам, то радость первых открытий вам удается испытать, оно будет уделом тех, кто хот немного, но впереди». Сам Арцимович всегда работал над решением задач, возникающих на передовом крае современной физики. Скончался Лев Андреевич 1 марта 1973 года. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |

|

|