|

|

#3861

|

||||

|

||||

100 лет назад вышел первый номер газеты «Известия» Последний раз редактировалось Chugunka; 15.03.2017 в 20:52. |

|

#3862

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/proekt-613--su...yki-22045.html

12 марта 2016, 00:00 Русские победы, Оборона, История Проект 613 — субмарина с простотой и надежностью винтовки-«трехлинейки»  Подлодка проекта 613: самая массовая субмарина русского флота. Фото: www.deepstorm.ru Опыт Великой Отечественной войны наглядно показал, какую колоссальную роль в боевых действиях на морях и в океанах играют подводные лодки. В войну Советский Союз вступил, имея в составе Рабоче-Крестьянского Красного Флота всего 218 подлодок — почти вдвое меньше, чем составляла численность подводных сил Германии в 1943 году, во время наивысшего расцвета: 432 лодки. А разразившаяся вскоре после Победы новая, на этот раз «холодная» война потребовала резкого увеличения численности субмарин еще и потому, что они составляли существенную часть ударных сил главного геополитического оппонента России — Соединенных Штатов. Но быстро накачать «подводные мускулы» наша страна, измотанная и обескровленная тяжелейшей войной, могла лишь одним образом: взяв пример с побежденного противника. Ни для кого не было секретом, что в лучшие годы немецкая судостроительная промышленность спускала на воду подлодки едва ли не по одной в два дня. Значит, можно и нужно было воспользоваться этим опытом и наладить собственное производство субмарин поточным методом. А это означало, в том числе, и необходимость тщательно изучить — и возможно, модифицировать под свои нужды — и конструкции немецких подлодок. Вероятнее всего, именно эти соображения и руководили командованием ВМФ, когда в конце 1944 года оно распорядилось приостановить работы над новым проектом советской средней подлодки, имевшим шифр 608, и заняться анализом трофейных лодок серий VII и XXI. На это ушло полтора года: только в январе 1946-го Главкомат советского ВМФ утвердил новое техзадание на разработку лодки — так на свет появился проект 613. Через два года, 15 августа 1948-го, технический проект новой субмарины был утвержден правительством, а 13 марта 1950 года на заводе «Красное Сормово» в Горьком заложили первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 613 — С-80 (заказ 801). Через семь с небольшим месяцев, 21 октября, на три четверти готовую лодку спустили на воду и поставили к достроечной стенке, а уже 1 ноября С-80 пришла в Баку, где после дооборудования с 31 декабря 1950 года по 26 апреля 1951 года проходила ходовые испытания. Наконец, 9 июля лодка совершила контрольное глубоководное погружение, а 2 декабря госкомиссия подписала приемный акт. К этому времени на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве уже достраивали еще одну головную подлодку проекта 613 — С-61. Ее заложили 11 апреля 1950 года, спустили на воду 22 июля, вывели на швартовые испытания 12 января 1951 года, затем перевели в Севастополь и 24 мая 1952 года приняли на вооружение. Всего же за всю историю проекта 613 за семь лет — с 1950 по 1957 год — было построено 215 подлодок. Это сделало субмарины этой серии самыми массовыми в советском флоте за всю историю его существования. Впрочем, лодок могло быть и больше: по первоначальному плану, их собирались построить аж 340 единиц! Но за время, пока шло строительство первой сотни лодок, появились новые, более современные проекты, которые достаточно быстро удалось довести до серийного производства, и в итоге 613-й проект ограничили двумя сотнями лодок с небольшим. 116 из них построил горьковский завод «Красное Сормово», 72 — завод в Николаеве, 16 — Балтийский завод имени Серго Орджоникидзе в Ленинграде и 11 — Завод имени Ленинского комсомола в Комсомольске-на-Амуре. Фактически в годы наиболее активного строительства лодок проекта 613 советский флот получал по одной новой субмарине этого типа в пять дней! А добиться таких небывалых темпов производства удалось за счет существенной рационализации и технологизации постройки лодок. Впервые в отечественной практике при строительстве подлодок широко применялись поточно-секционный метод постройки, автоматическая сварка и рентгенографический контроль сварных швов. Кроме того, на скорости постройки сказалось и то, что разработчики проекта 613 вместе с производственниками добились максимальной унификации деталей изделий и материалов, вовсю применяли агрегативность (то есть геометрическую и функциональную взаимозаменяемость отдельных элементов и узлов) при сборке механизмов и устройств и сумели практически избавиться от традиционной в то время ручной пригонки элементов при монтаже.  Модификации подводных лодок проекта 613. Фото: www.deepstorm.ru Стоит ли после этого удивляться тому, что в кратчайшие сроки советский флот не только сумел нарастить «подводные мускулы», но и получил в свое распоряжение лодку, которая пользовалась доброй славой у подводников. Достаточно сказать, что из 215 субмарин потеряны были только две — редчайший результат для любого флота мира! Что же представляли собой «шестьсот тринадцатые»? Это были простые, можно даже сказать, в чем-то примитивные субмарины классической двухкорпусной конструкции, имевшие три отсека-убежища, десять цистерн главного балласта, два дизельных двигателя мощностью 2000 л.с. каждый и два электродвигателя по 1350 л.с. Дизели разгоняли лодку до скорости 18,5 узлов и позволяли ей пройти в надводном положении до 8500 миль. Под электромоторами лодки проекта 613 могли идти в подводном положении с максимальной скоростью 13,1 узел, а запас хода на аккумуляторах составлял 352 мили. Вооружены все лодки были шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм — четырьмя носовыми и двумя кормовыми. Кстати, торпеды, которыми вооружались «шестьсот тринадцатые», могли иметь и ядерные боевые части. Кроме того, лодки первых серий имели и артиллерийское вооружение: обязательный 25-миллиметровый спаренный зенитный автомат 2М-8 в переднем ограждении рубки, а некоторые еще и универсальную спаренную артустановку СМ-24-ЗИФ калибра 57 мм, которая размещалась за рубкой. Но постепенно от орудий и артавтоматов отказались, что позволило сократить экипаж с 53 до 52 человек (из них 10 офицеров), а главное, увеличить подводную скорость хода за счет лучшей обтекаемости корпуса. У советских подводников лодки проекта 613 заслужили подлинное уважение не только своей надежностью и простотой в обращении и управлении, но и непритязательностью. Пусть эти субмарины не были лучшими в мире, и даже не были лучшими в России, но они позволили быстро восстановить подводный флот и сделать это, не прилагая нечеловеческих усилий и не отвлекая людские ресурсы на слишком сложное обучение личного состава. В этом смысле «шестьсот тринадцатые» были очень похожи на мосинскую винтовку-«трехлинейку»: хотя она и не была лучшей в мире, но она наилучшим образом соответствовала требованиям и возможностям именно русской армии, за счет чего и продержалась на вооружении почти век. Такая же судьба была уготована и подлодкам 613-го проекта. Они стояли на вооружении до 1990 года, а последние из них были пущены на слом в 1991 году. Например, из 54 подводных лодки проекта 613, которые входили в состав 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота СССР, в 1990 году в строю оставались 18 субмарин, большинство из которых были построены в 1954-56 годах. Кстати, именно лодки проекта 613 из состава 14-й дивизии были теми самыми субмаринами, ради которых в Балаклаве (там размещался штаб дивизии и две бригады ее состава) был построен знаменитый «объект 825» — подземная база с проходным каналом, предназначенная для укрытия лодок в случае ядерного удара, а также включавшая в себя арсенал атомного оружия и защищенный командный пункт дивизии с узлом специальной связи. А еще именно «шестьсот тринадцатые» стали первыми российскими подлодками, вышедшими на международный рынок. В 1954 году рабочие чертежи и техническая документация на подлодки проекта 613 были переданы Китаю, для которого в Советском Союзе были построены и первые три лодки «китайской» серии, затем в разобранном виде перевезенные на китайскую верфь в Шанхае и там уже спущенные на воду. Кроме того, 12 субмарин проекта 613 были переданы Индонезии, 10 — Египту, четыре ходили под флагом Албании, по столько же служили в военно-морском флоте КНДР и Польши, три — в Сирии, две — в Болгарии, и одна на Кубе. В НАТО эти самые известные советские подлодки заслужили кодовое имя «Виски» — что, как ни странно, тоже подчеркивало их массовость и распространенность. Да и голова у западных моряков, неожиданно для себя столкнувшихся с массовым присутствием русских субмарин в Мировом океане, болела от этих встреч ничуть не хуже… |

|

#3863

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/vozvraschenie-...ota-22043.html

12 марта 2016, 00:00 Русские победы, История Возвращение Черноморского флота  Портрет светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова. Художник Богацкий Н. Т., 1873 Во время Крымской войны 1853-56 годов России пришлось не только воевать против Османской империи и двух сильнейших держав Европы, Англии и Франции. Фактически нашей стране тогда пришлось столкнутся с антирусской коалицией всех крупнейших держав Запада. В 1854 году союз против России заключили Австрийская империя и Пруссия — два сильнейших государства в центре Европы, тогда уступавшие по мощи только Англии и Франции. Берлин и Вена договорились, что начнут войну против России, если она не отведет свои войска от Дуная — то есть не откажется от активной внешней политики и расширения своего влияния в Европе. В итоге к весне 1854 года, из пяти крупнейших держав Европы того времени, три (Англия, Турция и Франция) воевали против России, а две (Австрия и Пруссия) мобилизовали армии и были готовы в любой момент присоединиться к войне против нашей страны. Поэтому всю Крымскую войну России пришлось держать огромную армию у своих западных границ, на Украине, в Польше и Прибалтике, на случай начала боевых действий со стороны Пруссии и Австро-Венгрии. Естественно, это роковым образом сказалось на ходе боев в Крыму, где не хватило резервов против англо-франко-турецких войск. По итогам Крымской войны в соответствии с Парижским трактатом, подписанным в марте 1856 года, Черное море было объявлено «нейтральным», а Россия потеряла право иметь на нем военно-морской флот, а также флотские базы и крепости на его побережье. Естественно, наша страна не могла смириться с таким ограничением суверенитета. Тем более, что в то время активно начала развиваться экономика Новороссии, прежде всего Донбасса, становившегося новым центром российской металлургии. И как только через полтора десятилетия после Крымской войны новые политические потрясения развалили антироссийскую коалицию Западной Европы, наша страна тут же предприняла все усилия, чтобы отменить «нейтрализацию» Черного моря и вернуть себе право на Черноморский флот. Когда летом 1870 года началась война Пруссии против Франции, царь Александр II и канцлер Александр Михайлович Горчаков тут же воспользовались новыми возможностями. Готовясь к войне с французами, пруссаки были готовы пойти на любые уступки России, лишь бы она осталась нейтральной и своей армией обеспечила нейтралитет Австро-Венгрии. Император Александр II согласился на это в обмен на обещание Пруссии согласиться с отменой Парижского трактата 1856 года. Известно, что когда в Петербург пришла новость о разгроме Франции под Седаном в сентябре 1870 года, царь Александр II воскликнул: «Слава Богу, Севастополь отмщен!» Действительно, для России складывалась новая политическая обстановка. Уже 15 октября 1870 года на заседании Совета министров канцлер Горчаков предложил, воспользовавшись конфликтом на западе Европы, объявить об отмене «нейтрализации» Черного моря.  Затопление кораблей. Литография Через две недели русское правительство направило странам, подписавшим Парижский трактат 1856 года, составленный канцлером Горчаковым циркуляр, в котором самыми аккуратными дипломатическими выражениями, но чётко и недвусмысленно оповестило об одностороннем отказе соблюдать дальше ограничения прав России на Черном море. «Наш августейший государь считает своим правом и своей обязанностью, — писал канцлер Горчаков, — заявить о прекращении силы конвенции, определяющей количество и размеры военных судов в Черном море... Государь император прямодушно уведомляет о том державы, подписавшие и гарантировавшие общий трактат, существенную часть которого составляет эта отдельная конвенция… Наш августейший монарх имеет единственно в виду безопасность и достоинство своей империи». Момент для такого дипломатического маневра России был выбран чрезвычайно удачно. На «нейтрализации» Черного моря и запрете России иметь черноморский флот в 1856 году настаивали Англия, Франции, Пруссия и Австро-Венгрия. Но к 1871 году многое изменилось: Франция потерпела военное поражение, Пруссия обещала поддержку в обмен на нейтралитет, Австро-Венгрия не рискнула бы выступить против России из опасения её союза с Пруссией. Оставалась лишь Англия, которая всегда избегала единоличных военных действий. В итоге хотя, как писали английские газеты, осенью 1870 года циркуляр Горчакова произвел в мире впечатление «разорвавшей бомбы и нарушил намечающееся единство Европы», ведущие державы Запада тех лет были вынуждены «проглотить» политический демарш России и согласиться с ее требованиями, изложенными мягким дипломатическим языком. Чтобы сохранить лицо, Англия, Франция, Пруссия и Австро-Венгрия сделали вид, что это не наша страна заставляет их, а они сами, в связи с новыми условиями, идут на уступки России. В итоге 13 марта (1 марта по старому стилю) 1871 года этими странами в Лондоне был подписан международный документ, предложенный дипломатами России и называвшийся столь же дипломатично: «Договор об изменении некоторых статей Парижского трактата 1856 года». Согласно этому договору Россия, не сделав ни выстрела, лишь ценой умелой дипломатии, фактически отменила все итоги неудачной для нас Крымской войны и навсегда вернула себе право иметь военно-морской флот на Черном море. Выдающийся русский поэт Тютчев так писал в те дни об этой дипломатической победе нашей страны в стихотворении, посвященном канцлеру Горчакову: Да, Вы свое сдержали слово — Не двинув пушки, ни рубля, В свои права вступает снова Родная русская земля! |

|

#3864

|

||||

|

||||

|

https://eadaily.com/ru/news/2017/03/...strofa-v-kieve

13 марта 2017 10:20  13 марта 1961 года в Киеве произошла масштабная техногенная катастрофа. В результате разрушения дамбы, многотонная масса пульпы (грязевые отходы кирпичного производства) хлынула из Бабьего Яра и затопила район Куренёвку, что привело к массовой гибели людей. Свалка строительных отходов в Бабьем Яру была создана решением Киевского горисполкома в декабре 1952 года. Это решение было соответствующим образом оформлено и подписано тогдашним председателем горисполкома (аналог сегодняшнего мэра) Алексеем Давыдовым. Впоследствии он покончил с собой, хотя по официальной версии считается, что его смерть наступила в результате инфаркта. 13 марта 1961 года в 6:45 утра начала разрушаться дамба в Бабьем Яру, в который в течении 10 лет сливали сточные воды (пульпу) с Петровских кирпичных заводов. Примерно в 8:30 в районе Куреневки дамбу прорвало. Грязевой вал шириной примерно в 20 метров и высотой 14 метров понесся вниз, с одной стороны — по теперешней улице Телиги, упершись в трамвайное депо, а с другой стороны — с обрыва вниз, мимо Кирилловского монастыря, полностью затопив стадион «Спартак» и часть Кирилловской улицы (в то время — улица Фрунзе). Грязевой поток был такой силы, что сносил на своем пути здания, автомобили, 10-тонные трамваи, не говоря уже о людях. Потоп продолжался всего полтора часа, но его последствия были катастрофическими. Высота вала в районе Кирилловской улицы уменьшилась вдвое, но и этого оказалось достаточно, чтобы погибли сотни людей. Растёкшаяся пульпа стала твёрдой, как камень. Общий объем сошедшей пульпы в районе улиц Кирилловской — Константиновской составил до 600 тыс. м³ при толщине залегания до 4 м. В результате трагедии стадион «Спартак» был затоплен слоем жидкой грязи с глиной настолько, что его высокой ограды не было видно. Пульпа практически полностью уничтожила трамвайный парк. Ситуацию усугубило то, что вовремя не была передана команда отключить энергоснабжение, и поэтому в трамвайном парке погибло много людей от поражения электрическим током. Согласно официальному отчёту с пометкой «для служебного пользования», в результате аварии разрушено 68 жилых и 13 административных зданий. Непригодными для жилья оказались 298 квартир и 163 частных дома, в которых проживало 353 семьи численностью 1228 человек. Удивительно, но факт — данных о погибших и раненых в отчёте нет. Позже было названо число 150 погибших. Сейчас точное количество жертв катастрофы установить практически невозможно, однако по оценкам независимых источников это примерно 1,5 тыс. человек. Властями было принято решение не афишировать масштабы трагедии. В тот день в Киеве была отключена междугородная и международная связь. Официальное сообщение о катастрофе было передано по радио только 16 марта. Информация о куреневских событиях подвергалась жесткой цензуре, многих погибших хоронили на разных кладбищах в Киеве и за его пределами, указывая в документах и в надписях на могилах разные даты и причины смерти. На ликвидацию последствий катастрофы бросили войска. Солдаты работали днем и ночью. Сначала копали вручную, лопатами, вскоре пригнали технику. Ковши экскаваторов и ножи бульдозеров рвали на куски тела погибших. Иногда, по свидетельству очевидцев, раздавались предсмертные крики заживо погребенных, но еще живых людей. Солдаты, которых не меняли двое суток по соображениям секретности, доставали человеческие останки, разорванные селевым потоком. Несмотря на секретность, тысячи киевлян приходили на территорию Павловской психиатрической лечебницы, где в клубном помещении складывали рядами погибших. В таком же режиме строгой секретности прокуратурой УССР было возбуждено уголовное дело, проведено следствие. Закрытый суд приговорил шестерых должностных лиц к тюремному заключению. Согласно заключению экспертной комиссии, причиной аварии названы «ошибки в проекте гидроотвалов и дамбы». |

|

#3865

|

||||

|

||||

|

1839 год

Александр Навроцкий 1933 год Виктор Филиппов 1962 год Иван Яремчук 1955 год Ольга Рукавишникова 1944 год Игорь Кио 1972 год Александр Гуторов 1951 год Ирина Алферова 1885 год Лев Руднев |

|

#3866

|

||||

|

||||

|

1997 год

Украина, Белоруссия и Россия заключили договор о создании банковского консорциума 1887 год На Невском проспекте в Петербурге с бомбами схвачены три члена террористической группы Александра Ульянова, собиравшиеся произвести покушение на Александра III 2000 год В московском концертном зале «Россия» швея Надежда Воронова отхлестала букетом цветов бывшего президента СССР Михаила Горбачева |

|

#3867

|

||||

|

||||

|

https://www.pravda.ru/society/calend...774-mart_13-0/

Автор Редакция рубрики "Общество" 12 мар 2015 в 18:00 Общество » День в истории » Март  Фотоархив Pravda. Ru Православный календарь День преподобного Василия, исповедника. Преподобный Василий вместе с Прокопием Декаполитом (смотрите 12 марта) пострадал во время гонений на христиан. После освобождения из заточения он продолжал иноческую жизнь, наставляя многих в православной вере и добродетельной жизни. Скончался в 750 году. Народные традиции Василий Капельник. Василий Исповедник. Василий теплый. Исповедник. Капельник. Капельник — овечья одышка. Каплюжник. Солнечник. Теплый. Дроворуб (рубка дров для лесосплава). В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, оттепель. Отсюда и поговорки: "Посмотри на Васильев день, на капельники, и капель пойдет". "Василий Теплый с крыш каплет". "Придет батюшка Василий Капельник, и зима заплачет". "Длинные капельники (сосульки) — долгий лен". "На Василия солнце в кругах — к урожаю". "На Василия щука разбивает хвостом лед". Если в этот день дождь, то лето будет мокрое, если с крыш капает — охотнику надо собираться на охоту на зайцев. Длинные сосульки — длинный лен. Если дождь — быть лету доброму. В этот день обычно бывает оттепель. Ранняя метеорологическая весна. Всегда оттепель. Начало таяния снега на крышах. 13 марта по новому стилю соответствует 28 февраля по старому стилю. А на 29 февраля по старому стилю приходится праздник Касьяна, или преподобного Кассиана Римлянина. Так как 29 февраля бывает раз в четыре года, т. е. в високосный год, то празднование дня Преподобного Василия-исповедника в другие годы переносится на 28 февраля по старому стилю, или на 13 марта по новому стилю, и из-за этого будто бы считалось, что Касьян был на все зол, потому и называли его: Касьян Корыстник, Касьян Завистник, Касьян Остудный, Касьян Немилосердный, Касьян Скупой, Касьян Злопамятный, Касьян Недоброжелательный. День этот считался днем корыстника, скупого завистника. На что корыстный человек ни взглянет — все вянет: на траву взглянет — трава вянет, на скот — скотина дохнет, на человека — человек сохнет, на дерево — дерево сохнет. Говорили: "Четверток на троицкой неделе Касьяну, чтоб не перекосил". Именинники: Василий, Касьян, Кира, Марина, Маргарита, Нестор, Николай. События 13 марта дважды покушались на жизнь российских императоров. В этот день в 1881 году народоволец Гриневицкий смертельно ранил Александра II. Также в этот день, но в 1887 году было сорвано покушение — уже на Александра III. 13 марта были сделаны два важных астрономических открытия. 13 марта 1920 года, 95 лет назад, Мурманск освобожден Красной Армией от американо-английских интервентов и белогвардейцев. 13 марта 1930 года, 85 лет назад, закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу здесь было выдано некоему слесарю Михаилу Шкунову. СССР стал первой в мире страной, полностью покончившей с безработицей. Оставались лишь "уклонисты" и "тунеядцы". 13 марта 1963 года Мао Цзэдун пригласил Никиту Хрущева посетить с визитом Китай. 13 марта 1964 года — суд над Иосифом Бродским, состоявшийся в Ленинграде в клубе ремонтно-строительного управления на Фонтанке, 22, приговорил поэта за приписываемое ему тунеядство к ссылке сроком на пять лет "с применением обязательного труда". 13 марта 1992 года прекратился выход газеты "Правда". Дни рождения 13 марта 1888 года родился Антон Макаренко, знаменитый российский педагог и писатель. 13 марта 1913 года родился Сергей Михалков, знаменитый детский писатель, баснописец, драматург, автор слов гимнов СССР и России, отец двух не менее знаменитый братьев-кинорежиссеров, главный редактор сатирического киножурнала "Фитиль", лауреат Ленинской, трех Сталинских и Государственной премий СССР, Герой Социалистического Труда. 13 марта 1951 года - день рождения российской актрисы театра и кино Ирины Алферовой. Скорбные даты 13 марта 1807 года скончался Николай Резанов, легендарный дипломат, торговец, один из учредителей Российско-Американской компании, инициатор первой русской кругосветной экспедиции. Именно история его любви и странствий хорошо известна благодаря спектаклю Ленкома "Юнона" и "Авось". 13 марта 1956 года умер Георгий Паршин, летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. После войны был летчиком-испытателем, погиб при выполнении испытательного полета самолета ИЛ-28. Последний раз редактировалось Chugunka; 15.03.2017 в 20:55. |

|

#3868

|

||||

|

||||

|

http://www.nmosktoday.ru/news/society/37992/

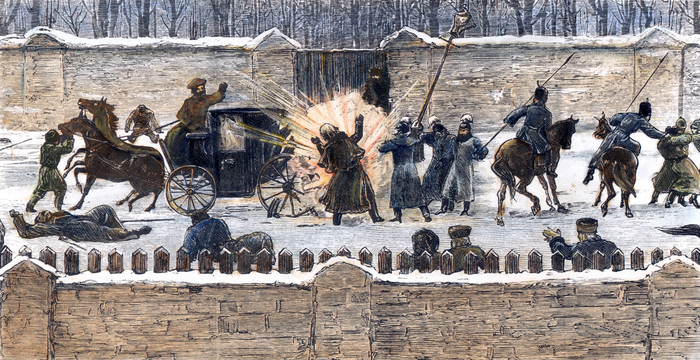

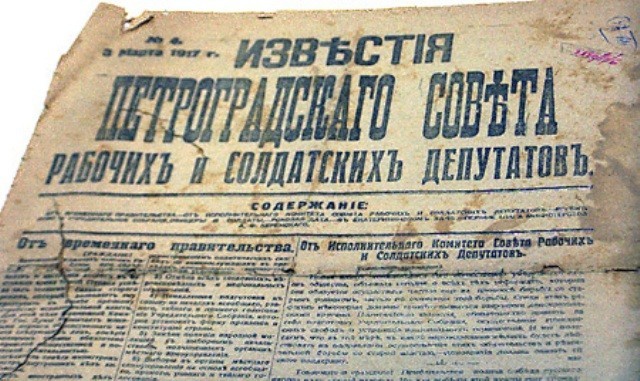

Вчера 19:33 13 марта 1869 года Д.И. Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы.  13 марта 1881 года был убит российский император Александр II. Для охраны государственного порядка и борьбы с революционным движением была создана Верховная распорядительная комиссия. Но ничто не смогло предотвратить его насильственной смерти. 13 марта 1881 Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким. 13 марта 1887 года Честер Гринвуд из штата Мэн запатентовал меховые наушники.  13 марта 1888 года родился А.С. Макаренко, советский писатель, педагог. _6.jpg) 13 марта 1913 года родился С.В. Михалков, детский писатель, баснописец, драматург, неоднократный автор слов гимна СССР и России. 13 марта 1917 года своим бывшим лакеем был арестован министр финансов России Петр Барк, инициатор сухого закона и запрета продажи водки в России в период первой мировой войны.  13 марта 1917 года в Петрограде вышел первый номер газеты «Известия Петроградского совета рабочих депутатов», потом издававшейся под названием «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» как орган Президиума Верховного Совета СССР, а сегодня выходящей под привычным всем кратким названием «Известия». 13 марта 1937 года в СССР был расстрелян русский революционер, первый советский нарком почты и телеграфов Николай Глебов-Авилов. _8.jpg) 13 марта 1938 года русский язык вводится как обязательный предмет для изучения в советских школах.  13 марта 1954 года в СССР был создан Комитет государственной безопасности. Первым председателем КГБ стал Иван Серов. 13 марта 1988 года в «Советской России» было опубликовано письмо Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Ответ в «Правде» был дан только 5 апреля.  13 марта 2000 года сотрудниками ФСБ России в чеченском поселке Новогрозненский захвачен Салман Радуев, главарь «армии Джохара Дудаева». Благодаря филигранным действиям разведки и спецназа охранники «террориста № 2» были разоружены, а сам он взят из постели. Последний раз редактировалось Новомосковск; 14.03.2017 в 19:41. |

|

#3869

|

||||

|

||||

|

|

|

#3870

|

||||

|

||||

|

1753 год

Алексей Болотников |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |

|

|