|

|

#31

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/economics/item...jskogo-krizisa

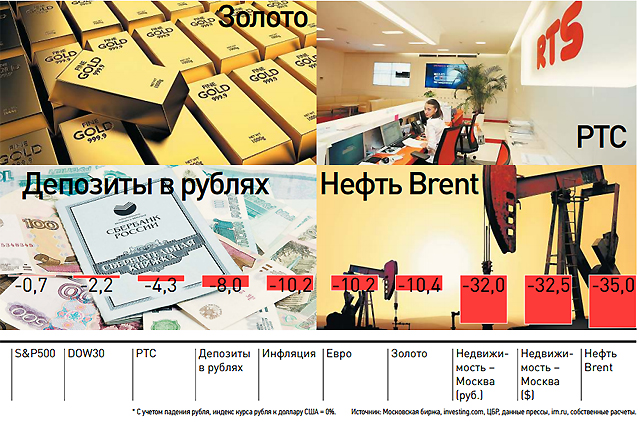

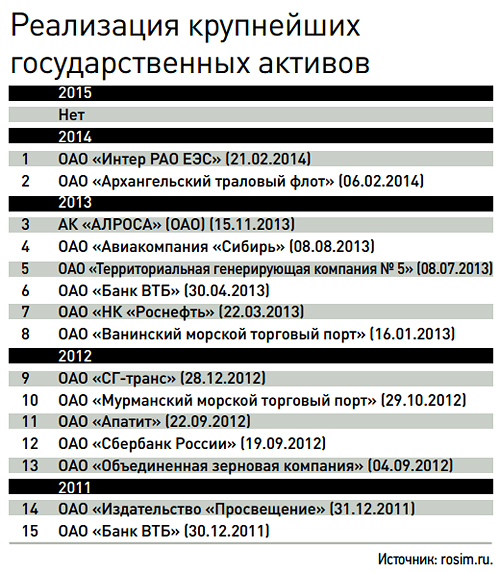

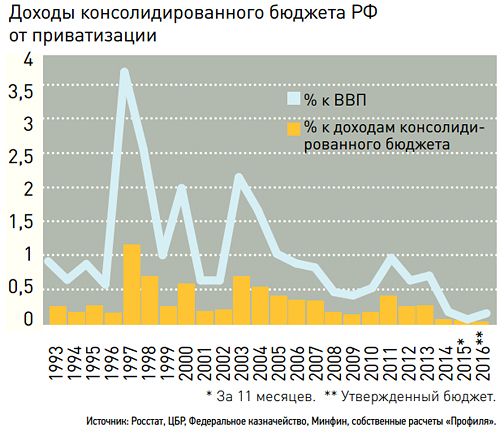

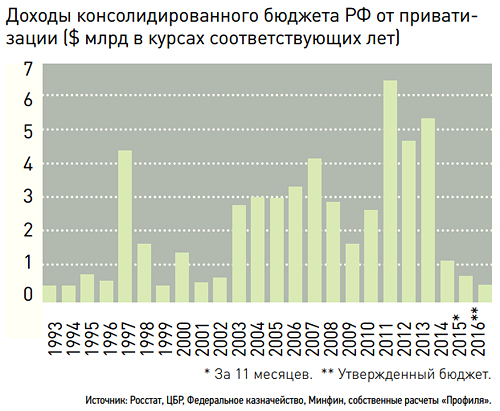

20.12.2015 |  Президент РФ Владимир Путин, несмотря ни на что, доволен экономической ситуацией в стране Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Что принесет миру рост ставки ФРС, и как это может отразиться на российской экономике. Пока президент РФ оптимистично сообщает о том, что пик кризиса страна прошла, его подчиненные готовятся к углублению кризиса. Торговая война России и Украины переходит в новую стадию – Россия вводит продуктовое эмбарго и пошлины, а Украины – торговую блокаду Крыма и отказ платить по долгам России. Китай обошелся без России – великий шелковый путь в Европу заработал в обход нашей страны. Главное событие недели – началась эпоха сильного доллара После того как ФРС объявила о прекращении третьей программы количественного смягчения (QE3) в октябре 2014 года, в качестве следующего логичного шага рынок ждал повышения процентных ставок. Ожидание затянулось более чем на год. О причинах затягивания с этим решением «Профиль» писал в № 33 от 14 сентября 2015 года. И вот 16 декабря ФРС подняла учетную ставку с 0–0,25% до 0,25–0,5%. Краткосрочно это почти не отразилось на рынках – уж на этот раз все были уверены, что ФРС откладывать больше не будет, и повышение ставки было «отыграно» рынками заранее. Самое долгожданное экономическое событие года в мире прошло в полностью ожидаемых рынком параметрах. Но вот долгосрочные последствия этого решения могут оказаться очень важными для формирования трендов на рынках. Ведь это не просто одно решение ФРС, это начало длительного периода повышения ставки. За последние четверть века это четвертый период роста ставки. Предыдущие продолжались 1,5–2,5 года и поднимали ставку на 2–4 п. п. Сейчас такой период обещает быть более длительным и с более медленным повышением процента. Чем грозит миру сильный доллар? Падение евро ниже паритета с американской валютой, называемый многими ориентир – 0,9 евро за доллар. Падение нефтяных цен (они измеряются в долларах, так что это просто вопрос «линейки»: чем сильнее доллар, тем ниже цены). Прогнозы в 20 долл./барр. уже не выглядят фантастическими, их дают вполне солидные финансовые организации. Падение валют сырьевых и экспортоориентированных экономик, в том числе России и Китая. Кстати, это дает им шанс на развитие несырьевых производств в собственных странах. Повышенные доходности в долларовых депозитах и переток капиталов из Европы и развивающихся рынков в США. Рост уровня жизни американцев (сильный доллар = дешевый импорт), но и вероятный рост безработицы в стране (дешевый импорт = закрытие внутренних производств в США). Последнее в конце концов положит конец усилению доллара. Это тренды мировой экономики на ближайшие 5–7 лет. Новая эпоха сильного доллара формально стартовала 16 декабря. Хотя фактически она, конечно, началась раньше, когда рынок стал закладывать ожидания повышения ставки ФРС в цены. Вместо удвоения ВВП мы получили только удвоение президентского срока 17 декабря президент РФ дал пресс-конференцию, начав ее со старого анекдота, рассказанного совсем без огонька, хотя это была явно домашняя заготовка… В части экономики Владимир Путин был весьма оптимистичен. Неприятные цифры не называл, а приятные акцентировал. Хотя какие же они приятные? Почти все падает. Давно ли для нас стали приятными цифры меньшего падения, а не роста? Как полгода назад на Питерском форуме, так и сейчас президент рассказал, что пик кризиса пройден. Осталось непонятным: когда он был пройден – тогда или сейчас? Доказательства все те же – экономика упала, и дальнейшее падение приостановилось (ВВП и промышленность, в сельском хозяйстве рост – спасибо второму подряд урожайному году и продуктовому эмбарго). Но ведь «ползанье по дну» совсем не говорит о том, что пик кризиса пройден: активного восстановления экономики не началось. Куда ее понесет дальше – вверх или вниз, – тренд пока совершенно неочевиден. На мой взгляд, этой зимой экономику России ждет второй виток спада. Рассуждения о денежной политике ЦБ (чтобы понизить ключевую ставку, надо сначала подавить инфляцию и снизить девальвационные риски и ожидания) очень похожи на рассуждения о бассейне в сумасшедшем доме: воды там нет, чтобы больные не утонули, а когда они нырять научатся, вот тогда мы воду и нальем… Инвестиции восстановились? Но они просто отскочили от минимума и остановились, тем не менее, на точке спада около минус 5%. Это небольшое улучшение произошло за счет добывающей промышленности, где инвестиции играют во многом роль текущих затрат (без них невозможно поддерживать уровни добычи). А деньги на инвестиции у добывающей промышленности появились благодаря девальвации рубля, которая в будущем году не планируется. Значит, надо ждать нового спада инвестиций. Президент обратил внимание на падение реальных доходов населения (не называя цифр), но не стал останавливаться на настоящей катастрофе – падении реальной зарплаты (9% за ноябрь 2015-го к ноябрю 2014-го) и вслед за ней розничной торговли (на 13%). «Считаю, что работа правительства удовлетворительная. Конечно, можно и нужно работать лучше, но в целом, стратегически правительство делает нужные шаги и действует эффективно», – подвел итог глава государства. Между тем конечный спрос в экономике сегодня обеспечивают сырьевой экспорт (падающий из-за низких цен на нефть) и оборонка (растущая за счет бюджета), а не потребительские расходы, которые пребывают в глубоком кризисе, и этот кризис только углубляется. Держать ВВП за счет оборонных расходов при падении потребительского спроса – это не экономическая политика, это военная мобилизация страны. В 2016 году рост оборонных расходов бюджета затормозится. Два ключевых драйвера экономического роста 2015 года исчерпывают себя – девальвация рубля и милитаризация экономики. А цены на нефть – на рекордно низких за десятилетие уровнях. Благодаря бюджетной (низкий уровень дефицита) и денежной (высокий процент и мало кредитов) политике в том виде, как она одобрена Госдумой и президентом на будущий год, нас ждет новый провал экономики. Интересно, что тогда президент будет говорить о пройденном «пике» кризиса?  Падение цен на нефть «взрывает» только что принятый бюджет России на 2016 год. Непонятно, что будет дальше, признается глава Минфина Антон Силуанов Фото: Shutterstock Путин признал необходимость начать повышать пенсионный возраст «рано или поздно», но сейчас «время еще не настало» (настанет, вероятно, сразу после президентских выборов); сообщил, что он не против приватизации крупнейших предприятий (правда, что он «за», не сказал); похвалил инвестирование средств ФНБ («Профиль» подробно разбирался с полным беспорядком в этом финансировании в № 36 от 5 октября 2015 года), а также объявил об удвоении ВВП как итоге своей работы на посту президента. Кстати, последнее неверно. Даже если считать 2014-й к 1999 (последнему допутинскому) году, то реальный прирост ВВП составил за 15 лет около 90% и сейчас падает. До 100% он не доходил никогда. Если же следовать тому, как это было заявлено Путиным в послании Федеральному собранию 16 мая 2003 года, то удвоение ВВП должно было состояться за 10 лет, т. е. к 2013 году. Но за это десятилетие рост составил только 1,48 раза – менее полуторакратного. Задача была полностью провалена. Бал прогнозов Пока президент страны источает оптимизм по поводу экономики, его подчиненные готовятся к тяжелым временам. Они ближе «к земле» и чуть лучше чувствуют тренды, чем высокое начальство. Фактическая отмена квот на добычу нефти в странах ОПЕК и определенность с повышением ставки ФРС привели к новому витку падения нефти марки Brent, которая стабилизировалась на прошлой неделе на уровнях ниже 40 долл./барр., хотя все еще выше минимума кризиса 2008/2009 годов. Мало кто сомневается, что прошлый рекорд (36,2 долл./барр.) все-таки будет взят, и новый ориентир многие ставят на уровне 32 долл./барр. Как известно, именно цена на нефть является главным управляющим параметром во всех наших официальных прогнозах. А как может быть иначе в условиях отсутствия активной антикризисной политики? Наши экономические власти не думают, что изменить в своей политике для минимизации влияния негативных мировых тенденций, а только равнодушно фиксируют ухудшение экономической ситуации. В подписанном на прошлой неделе бюджете‑2016 зафиксирована цена на нефть 50 долл./барр. марки Urals.Что будет, если она задержится на уровнях ниже? ЦБ считает, что никакой катастрофы не будет. В рисковом сценарии, опубликованном недавно ЦБ, с падением цен на нефть марки Urals до уровня $35 (уже достигнутый уровень, ведь Brent примерно на 4 доллара дороже Urals), уменьшение российского ВВП составит 2–3% (по сравнению с минус 0,5–1% в базовом сценарии). Немного хуже будет платежный баланс и выше инфляция, но в целом – ничего особенного. А вот Минфин настроен не так благодушно. «Непонятно, что будет дальше», – честно заявил глава министерства Антон Силуанов 15 декабря по поводу нефтяных цен. «Год назад, если бы нам сказали, что будет ниже 40, все бы, наверное, просто посмеялись». Ну а теперь уже не до смеха. Падение цен на нефть до 40 долл./барр. приведет к потере доходов бюджета на 1,2–1,6 трлн руб. В бюджете заложен резерв в 0,5 трлн руб. – его не хватит. Либо резать расходы, либо увеличивать дефицит. И Силуанов вспомнил о приватизации. Приватизация может принести в бюджет 1 трлн руб. в будущем году (сейчас заложено только 33 млрд руб.). Это вполне реально, прежде всего речь идет о продаже 19,5% «Роснефти», которая обеспечит более половины этой суммы. А еще есть Сбербанк, «Аэрофлот» и др. Прогнозы аналитиков заметно жестче официальных. Например, Bank of America Merrill Lynch считает, что, если цена на нефть упадет до $35 за баррель, доллар должен подскочить примерно до 94 руб. А при $30 – прогнозируется на уровне от 105 до 120 рублей при удержании текущего уровня дефицита бюджета. Минфин в ответ говорит об укреплении рубля (с чего бы это?) и фантастичности прогнозов о 100 руб. за доллар. «Час Х» 20 декабря 20 декабря – срок уплаты Украиной $3 млрд России. Подробно мы разбирали эту ситуацию в прошлых трендах («Профиль» № 46 от 14 декабря 2015 года). На прошедшей неделе МВФ признал этот долг суверенным, а не коммерческим, но это ни на что не повлияет, так как фонд изменил свои правила и будет продолжать программу помощи стране даже при объявлении дефолта. 17 декабря Минфин Украины опубликовал заявление, в котором говорится, что платить Украина не может не потому, что нет денег, а потому, что таковы договоренности с кредиторами и МВФ. Минфин России ответил на это, что в случае неуплаты в течение 10 дней после 20 декабря подаст в суд.  Президент Украины Петр Порошенко (на фото слева): «Российские меры нанесут ущерб украинской экономике, но если такова цена свободы и независимости – мы будем ее платить» Фото: Shutterstock Эмбарго Крыма против эмбарго России Россия введет продовольственное эмбарго на украинские товары с 1 января, очередные переговоры «тройки» (Россия, Украина, ЕС) ни к чему не привели. В ответ Украина объявила о полном товарном эмбарго Крыма. 16 декабря кабмин страны по инициативе президента Петра Порошенко принял соответствующее постановление. С 16 января ввозить из Украины в Крым можно будет только личные вещи граждан, в числе которых социально значимые продукты питания суммарной стоимостью не более 10 тысяч гривен (около 425 долларов по текущему курсу НБУ) в сутки. Исключение составляют только поставки электроэнергии и ввоз гуманитарной помощи. При этом премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что поставки электроэнергии на полуостров будут регулироваться решениями Совета безопасности страны. Во всем этом ничего нового, так Крым фактически живет и сейчас. Сильного ответа на эмбарго Крыма у России не нашлось. Путин подписал указ, согласно которому с 1 января приостанавливается действующий Договор о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины. Это означает, что в отношении страны будут введены таможенные пошлины в режиме наибольшего благоприятствования. Вполне ожидаемый шаг, так как страна не отказалась от экономической части ассоциации с ЕС. Продовольственное эмбарго и таможенные пошлины. В полном противоречии с действительностью на своей пресс-конференции 17 декабря Путин заявил: «Мы не собираемся вводить в отношении Украины какие бы то ни было санкции. Я хочу, чтобы это было услышано». Что бы это значило? «Шелковый путь» в обход России В воскресенье, 13 декабря из Китая в Грузию прибыл первый железнодорожный состав, отправленный в рамках международного проекта «Шелковый ветер» в обход России – через Казахстан и Азербайджан. Из Грузии товары отправятся в Турцию и страны Европы. «Центральный маршрут» запущен и показал свою эффективность: грузы из Китая доставляются до Грузии не более чем за 10 дней, а потом в течение 3–5 дней – в страны ЕС. Это в разы быстрее морского маршрута через Суэцкий канал (более 40 дней). Конечно, этот состав – только «первая ласточка», и надо вложить еще десятки миллиардов долларов инвестиций, чтобы новый «путь» заработал на полную мощность. Эти деньги Китай выделяет, и работа ведется. В отличие от «северного маршрута» – через наш Транссиб. Похвастать такой скоростью поставок Россия не может, а модернизация Транссиба и БАМа, на которую из Фонда национального благосостояния планируется выделить 150 млрд руб., так и не начата (РЖД практически не использовали этот кредит ФНБ в текущем году). Последний раз редактировалось Алексей Михайлов; 21.12.2015 в 19:14. |

|

#32

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/economics/item...lsya-ot-rossii

21.12.2015 | В 2016 году власти будут брать с населения все больше, отдавая все меньше. Подробности – в исследовании «Профиля»  Фото: Игорь Подгорный/ТАСС «Профиль» проанализировал решения властей в области экономической политики и пришел к выводу, что россиян ждет тяжелый 2016 год. Особенно нелегко придется пенсионерам и малоимущим. Индексация пенсий и социальных пособий запланирована в размере существенно меньшем, чем инфляция. Кроме того, власти решили сократить число тех, кому положена помощь от государства. Всех остальных ждет повышение тарифов ЖКХ, рост налоговых и появление новых неналоговых поборов. Компенсировать горькую пилюлю в предвыборный год, видимо, должна бесплатная раздачи земли на Дальнем Востоке. В жизни, как в кино: будете у нас на Колыме… Это не прогноз на будущий год. «Профиль» собрал только те меры в области экономической политики, по которым уже приняты решения. Это то, что уже точно состоится в 2016 году. Ключевым политическим событием будущего года будут сентябрьские выборы в Госдуму. Кажется, депутаты должны были бы подготовиться и запланировать на этот год что-то хорошее для избирателей, но «подарков» особо не видно. Ведь случился экономический кризис, а депутаты несамостоятельны, главные выборы – президента – состоятся только в 2018 году. Вот к ним власть уже начала готовиться сейчас. Возможно, традиционный предвыборный популизм Думы проявит себя и в преддверии выборов будет принято несколько приятных для населения законов, но пока баланс экономической политики будущего года для населения складывается с большим минусом. «Радости» с горчинкой Удалось найти не так уж много поводов для радости. Самым нетривиальным решением на 2016 год станет, конечно, возможность для всех россиян получить 1 гектар земли на Дальнем Востоке совершенно бесплатно. Это лучшее, что могли придумать российские власти для борьбы с ползучей китайской экспансией. Когда значительная часть границы отделяет Россию от страны с самой высокой на земном шаре численностью населения, демографическое давление на наши малозаселенные территории не может не ощущаться. Но все меры экономической политики – ОЭЗы (особые экономические зоны), ТОРы (территории опережающего развития), игровая зона, дальневосточные форумы, строительство трубопроводов и т.д. – дают мало эффекта. Люди уезжают из дальневосточных регионов: чистый отток в другие регионы страны в 2013–2014 гг. – по 40 тыс. человек. И вот власти страны решились на такой необычный ход: пусть люди забирают себе в собственность огромные территории и сами несут за них ответственность.  Национальная идея… или придурь россиянина – чтобы власть от него отстала. 1 гектар на Дальнем Востоке – это достаточно далеко от власти?Фото: Shutterstock Это совершенно невероятная возможность: много земли и бесплатно, просто Дикий Запад в США в XIX веке – воткнул виртуальный столб со своей фамилией (т. е. зарегистрировался на сайте) – и земля твоя. Но «горчинка» все же есть. Скорее всего, это будут земли без всякой инфраструктуры (дорог и электричества), где надо будет не жить, а выживать. А лучшие наделы могут отойти близким к чиновникам гражданам… Другая радостная весть – ее огласил президент в своем послании Федеральному собранию – продление программы материнского капитала. Власти понимают ее как программу стимулирования рождаемости. В последние лет пять действительно произошел рост рождаемости, снижение смертности, знаменитый «русский крест» – расхождение этих двух показателей – вновь сошелся, и сегодня естественный прирост населения страны находится около нуля. Это следствие демографических волн, сложившихся под влиянием гражданской и двух мировых войн. Рассчитывать повлиять на ситуацию с помощью материнского капитала – значит сильно переоценивать свои возможности. Если верить статистике, к стимулированию рождаемости материнский капитал отношения не имеет, но имеет к повышению уровня жизни людей. Демографические прогнозы однозначны – «русский крест» вновь появится, кривые рождаемости и смертности в ближайшие годы будут расходиться все дальше. В этой связи еще пару лет назад в правительстве говорили о возможности продления этой программы на 10 лет (а Минтруд предлагал продлить ее аж на 35 лет, до 2050 года). Но президент решился только на 2 года. Так что радость россиян о продлении программы тоже «с горчинкой». По стечению обстоятельств (конечно же, случайному) срок окончания программы приходится на середину 2018 года – сразу после выборов президента страны. Правительству, видимо, это совпадение показалось слишком уж явным, и оно чуть подправило решение президента и продлило программу до конца 2018 года.  Фото: Shutterstock «Горести» будущего года Жесткий бюджет‑2016 с маленьким дефицитом не оставил россиянам шансов как следует порадоваться в будущем году. А вот неприятных «подарков» он преподнес даже чересчур много. Главной статьей экономии будущего года стали пенсии. А как же иначе? Ведь это главная статья трат консолидированного бюджета. Расходы Пенсионного фонда РФ в 2016 году составят почти половину от расходов федерального бюджета, или 9,8% ВВП. Поэтому 43,2 млн пенсионеров страны становятся ее главными донорами: – индексации пенсий ниже уровня инфляции (4% при планируемом росте цен в 2016 году на 6,4%, но, строго говоря, индексация должна компенсировать состоявшуюся инфляцию – а в текущем году она будет около 13%, по данным Росстата); – недоиндексации ежемесячных денежных выплат 15 миллионам федеральных льготников – ветеранам, инвалидам и др. (6,4% при инфляции 2015 года 13%); – затягивание сроков индексации. В этом году она была произведена с 1 января, а в будущем с 1 января пенсии повысят только жителям села. Остальным страховые пенсии увеличат с 1 февраля, социальные пенсии и ежемесячные денежные выплаты – с 1 апреля; – отменена индексация пенсий работающим пенсионерам; – конфискация накопительной части пенсий в бюджет; – повышение пенсионного возраста для госслужащих. При этом федеральные чиновники себя не забывают. Пенсионер с 25‑летним стажем на госслужбе может иметь доплату к пенсии в 75% оклада, так что пенсии размером под 100 тыс. рублей – это даже не предел для чиновников и депутатов.  Цены и ЖКХ растут намного быстрее, чем пенсии. Как жить?Фото: Shutterstock Не менее жестко «каток» бюджетных рестрикций прошелся по социальным статьям расходов бюджета. Программа повышения зарплат бюджетникам стартовала в соответствии с майскими указами президента РФ в 2012 году. В текущем году она была фактически приостановлена. И в 2016-м приостановка продолжится. Усилия, предпринимаемые властью, сводятся к тому, чтобы занизить масштабы повышения зарплаты (статистические хитрости), переложить бремя зарплатных трат на плечи регионов (потом их же и обвинить в срыве майских указов президента), реформировать саму систему выплат путем введения неких «эффективных контрактов» (а это чтобы обвинить в провале программы повышения зарплат самих бюджетников) и т.п. В 2016 году расходы федерального бюджета на здравоохранение и образование снижаются даже номинально, без учета инфляции. Специальным законом приостановлена индексация окладов госслужащих, выплат военным и судьям за счет средств федерального бюджета. Принято решение о неиндексации материнского капитала в 2016 году (ранее он всегда индексировался). Система социальных пособий также недоиндексируется, но, кроме того, она реформируется. Вводятся критерии нуждаемости, с помощью которых Минтруд пытается сократить число получателей этих пособий. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2016 года на 4%, до 6204 рублей – часть программы подтягивания его до 2020 года до размера прожиточного минимума трудоспособных граждан (сейчас – 10 434 рубля в среднем по РФ, т. е. МРОТ – около 57% от прожиточного минимума). Но о подтягивании сейчас речи нет вообще, наоборот, будет увеличиваться разрыв между двумя показателями: прожиточный минимум для трудящихся граждан вырос за год на 19,5% (III квартал 2015-го к III кварталу 2014-го), а МРОТ планируется увеличить только на 4%. С одной стороны, замедленный рост МРОТ – это плохо, особенно для самых низкооплачиваемых граждан, а также для определения сумм пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, некоторым другим выплатам граждан. С другой – даже хорошо, потому что от МРОТ считаются самые разные платежи: в налоговую, штрафы, определяются размеры отчислений для самозанятого населения. Баланс этого решения подвести трудно, и все же мы поместили его в таблице в «минусы», потому что отставание МРОТ от прожиточного минимума бьет по самым бедным группам населения. Правительство и Госдума стали в последние годы действовать более изощренно, таким образом, чтобы их действия по увеличению нагрузки на граждан было трудно «отловить» статистикой. Были освоены и применены многочисленные приемы роста налогового бремени без формального повышения налогов, фактического увеличения цен без влияния на показатель инфляции, а также получила широкое распространение практика отложенных решений (заложенных на будущее «мин»).  Фото: Shutterstock Рост налогового бремени без роста налогов Не раз с самых высоких трибун мы слышали о «моратории на повышение налогов». Но наше государство всегда находит способы обойти это обязательство, повысив тяжесть налогообложения. Первый способ – старые решения. Самые очевидные примеры – введение отчислений на капитальный ремонт или плата за проезд большегрузов по федеральным трассам («Платон»). Это же то, что было принято несколько лет назад, государство ведь не может не исполнять закон? А что обещало не вводить новых налогов – так сейчас мы никаких решений по этому налогу не принимали… Другой способ «протаскивания» новых налогов – неналоговые платежи. По данным делового сообщества, с 2016 года вводится почти два десятка новых неналоговых платежей: «Платон», плата за утилизацию упаковки (в том числе и для импортеров), за размещение отходов производства, за поддержку системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система для обеспечения государственного надзора за производством и оборотом спиртных напитков) и др. Торговый сбор вводится с 2016 года на всей территории страны. Вот хотели ввести два десятка новых налогов, но в процессе обсуждения перешли к неким торговым сборам. Для некоторых видов малого бизнеса он не помешает (тем, кто на патенте или упрощенке), но по многим бизнесам ударит достаточно сильно. Местные бюджеты не в той ситуации, чтобы отказываться от нового вида поступлений в свою казну, они введут торговые сборы, как ввела его с 1 июля 2015 года Москва. Третий способ – повышение административной или регулятивной нагрузки. Например, установка водных счетчиков на средства населения. С 2016 года для тех, кто этого не сделал, планируется повысить плату за пользование водой. Или обязательное обновление контрольно-кассовой техники: государство хочет, чтобы все контрольно-кассовые машины одновременно с выдачей бумажного чека оформляли также и электронный чек для отсылки контролирующим органам. Естественно, вся эта программа будет проводиться за счет самих предпринимателей. Рост цен без инфляции Это еще более интересная и сложная методика. Тут тоже есть множество приемов. Учет Крыма и Севастополя. Там ускоренно растут цены, на 20–40% в последние два года. Но в данных по году считают без Крымского федерального округа, потому что формально в базе (в 2014 году) он появился только с середины марта. Или вводится новый взнос на капитальный ремонт. С его учетом стоимость услуг ЖКХ увеличилась бы сразу процентов на 20. Но его не учитывают: сначала потому, что нет базы (нельзя же делить на ноль), а потом учитывают только в меру его дальнейшего роста. Т. е. сам факт введения этого весьма обременительного для населения «взноса» в инфляцию не попадает. В инфляцию не попадает рост штрафов (например, на задолженность по ЖКХ с 2016 года или дорожных), введение и расширение зон платной парковки (только рост стоимости этой парковки) и многое другое. Наконец, даже по официальной статистике инфляция для самых бедных слоев населения чуть ли не вдвое выше средней. Потому что продовольственная инфляция выше непродовольственной, а доля продуктов питания в общих расходах у бедных слоев населения больше. Потому что низкодоходные слои населения не могут отказаться от каких-то расходов без угрозы для уровня жизни, все их расходы необходимы (средне- и высокооплачиваемые слои населения могут отказаться от отпуска за границей или смены автомашины раз в два года или от четвертого телевизора в дом и т. д.). Получается, что индекс инфляции в России существенно занижен, а это ведет к занижению всей системы индексаций (в обычных условиях, в 2016 году она просто сломана). И – приятный бонус! – занижение инфляции ведет к формальному завышению ВВП и сокрытию реальной глубины экономического кризиса.  Фото: Shutterstock «Мины» экономической политики Это те самые «старые» решения, которые экономические власти страны вроде и не хотят, но вынуждены исполнять, потому что закон принят. Многие социально опасные решения вводятся именно таким образом. Кроме уже упоминавшихся взносов на капремонт и «Платона» замечательным примером является новый налог на недвижимость. Органы власти 28 субъектов Российской Федерации (включая Москву, Московскую, Нижегородскую область и др.) приняли решение о применении с 1 января 2015 года кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой базы. Платежки люди получат до 1 сентября 2016 года и будут неприятно удивлены заметно возросшей суммой налога к выплате. Чиновники пересчитали цену недвижимости по кадастровой стоимости. Она существенно превосходит реальную рыночную стоимость земли и домов. Типичная ситуация для кризиса, когда цены падают. Многие люди уже получили платежки с новым налогом и риторически интересуются: может, налоговая купит у меня землю по той цене, которую она обозначила в бумаге? Во всем мире оценка недвижимости для целей налогообложения (то, что у нас получило название «кадастровой») всегда серьезно запаздывает по сравнению с текущей динамикой цен на нее, пересматривается раз в 5 лет или в похожий срок. Обеспечивая некоторую «выгодность» налогообложения для плательщика. У нас все наоборот. Создавалась база для нового налога на недвижимость (Кадастр) в годы роста (начало десятых годов), чиновники фактически подтащили стоимость недвижимости к максимуму, который был достигнут в 2013–2014 годах. А вводится в действие в годы кризиса. Это «мина», взорвавшаяся именно из-за значительного разрыва во времени между принятием решения о налоге и вводом его в действие. Тогда, при принятии решения, нас уговаривали, что это почти не повлияет на расходы обычной российской семьи. И что мы получили в результате? Только правовая инертность граждан не приведет толпы в суд для пересмотра «рыночных оценок», назначенных чиновниками. Хотя, исходя из имеющейся обрывочной судебной практики по этому вопросу, у граждан очень хорошие шансы снизить кадастровую стоимость своей недвижимости, потому что назначение этой стоимости проходило чисто формально и его трудно считать обоснованным.  Фото: Shutterstock Фейковые новости Есть масса неприятностей, которые власти обрушивают на нашу голову, а потом как бы делают ход назад. Это такие фейковые, обманные новости. Например, беспрестанное обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста. Много раз глава правительства или министр финансов говорят о том, что это неизбежно. Даже после того как решение о его неповышении уже принято. Людей медленно приучают к тому, что неприятное решение все-таки будет принято. Иногда делается специально сильный замах, чтобы сделать не такой сильный удар, и люди вроде должны быть благодарны, что их интересы «отстояли». Например, начинает обсуждаться вопрос о прекращении выплат пенсий работающим пенсионерам. А все сводится к тому, что им пенсия не будет проиндексирована. Если бы проблема была поставлена так с самого начала, то, возможно, нужное решение протащить не удалось бы. [IMG][/IMG] Подарки – в граммах, поборы – в килограммах Что получат и сколько отдадут россияне в 2016 году Иногда кто-то из начальства вдруг выступает с резкой идеей, чтобы «пощупать» состояние общества, понять, встретит ли эта идея сопротивление. Осенью 2015 года распространился слух о том, что срок обязательной армейской службы будет повышен до 2 лет. Потом президент РФ и некоторые генералы опровергли этот слух, но всем стало ясно, что в высшем руководстве страны есть силы, которые считают это возможным и лоббируют это решение. С учетом войн на Украине и в Сирии население впадает в панику, т. к. слух распространяется во время осеннего призыва… Можно ли было избежать всех этих горестей? Посмотрев на составленную таблицу, многие могут вспомнить какие-то пропущенные «Профилем» темы. Но как бы то ни было, баланс плюсов и минусов складывается в 2016 году совсем не в пользу населения. Редкие и дешевые для государства «радости» на фоне практически повсеместного наступления на уровень жизни людей со стороны огромной государственной машины: и цены, и доходы, и налоги, и новые обязательные платежи, и обременительные административные решения и т.д. Самое плохое в том, что закручивается рецессионная спираль: падают доходы населения – падает торговля – падает производство, что ведет к новому витку сокращения доходов и так далее. И государство постоянно усиливает эти негативные тенденции, вводя все новые продовольственные эмбарго и принимая решения о дальнейшем сокращении доходов населения. Госрешения только усиливают кризисную ситуацию и в 2016 году могут стать главным фактором, провоцирующим дальнейший экономический спад. Во всем мире принята антициклическая политика (некоторые называют это «старомодным кейнсианством») – во время кризиса именно государство «подставляет плечо» и раскручивает совокупный спрос, не давая упасть производству. Так, реакцией США на кризис 2008/2009 годов было именно резкое ослабление денежной (знаменитые «количественные смягчения») и бюджетной политики. Дефицит федерального бюджета страны в 2009 году вырос почти до 10% ВВП, за два года – в 8 раз (в абсолютном размере), до $1,5 трлн. И потом постепенно снижался, только в 2014 финансовом году опустившись до уровня менее 3% ВВП. А мы вот больше 3% дефицита бюджета позволить себе не хотим даже в самый разгар кризиса. Почему наши власти не используют возможности бюджета и денежной политики для борьбы с ним? А потому что ждут, что вот-вот мировые нефтяные цены пойдут вверх и все у нас наладится само собой. Рискованные решения не для них. Но нефтяные цены никак не хотят идти вверх, наоборот, к концу 2015 года они штурмуют исторические минимумы десятилетия… И все равно экономические власти страны не думают о том, как изменить свою политику для борьбы с кризисом. Они думают только о том, что еще «зарезать», чтобы пережить тяжелые времена, чтобы еще протянуть хоть немного. «Нам бы только ночь простоять да день продержаться», как говорил Мальчиш-Кибальчиш. |

|

#33

|

||||

|

||||

|

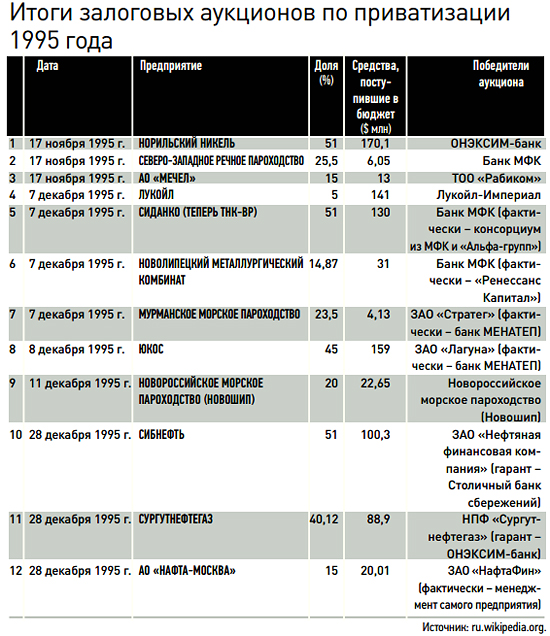

http://www.profile.ru/economics/item...inanie-krizisa

28.12.2015 | Российская власть подстраивается под экономическую динамику, а не управляет ею  Реакция властей на экономические события больше похожа на шаманские пляски у костра Фото: BezFormata.ru Реакция властей на экономические события больше похоже на шаманские пляски у костра. Как шаманы не понимают, откуда берется погода – так же и российские власти не понимают, что происходит в экономике. Спустя всего три дня после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2016 год, он вдруг заявил, что «мы вынуждены будем и здесь что-то корректировать», потому что цена на нефть упала с 50 долл./барр., запланированных в бюджете, до 38. Он вспомнил историю с бюджетом-2015, когда поступили так же. Цена на нефть диктует нам наши бюджеты. Когда российские власти потеряли контроль над экономикой? Почему главным управляющим параметром российской экономической политики оказывается не контролируемая российской властью динамика мировых цен на нефть? Игра в угадайку Еще не успели высохнуть чернила на бюджете‑2015, как Минэкономразвития заявило, что начинает разработку нового прогноза на 2015 год. Еще бы. К концу декабря нефть пришла к 57 долл./барр., а курс после скачка в 80 укрепился, но только до 51 руб./долл. Это настолько отличалось от заданий бюджета… В марте правительство внесло в Думу поправки к закону о бюджете‑2015, которые заключались в том, что бюджет по году недополучит 2,5 трлн руб. из-за падения цен на нефть, а расходы сократить почти не удастся, поэтому дефицит бюджета надо увеличить на 2,2 трлн руб., до 3,7% к ВВП (см. таблицу).  Итак, первый цикл – вносим бюджет, базирующийся исключительно на инерционных оценках текущей экономической ситуации. Пока мы его принимаем, ситуация ухудшается. Мы готовим и вносим другой бюджет, основанный уже на новой текущей ситуации. Потом принимаем еще 2 серии поправок, снова подгоняя бюджет под меняющуюся ситуацию (последние – в конце ноября!). Фактически живем на квартальном бюджетном планировании, которое следует за экономикой. Подходит время внесения бюджета на 2016 год. Правительство тянет время и вносит его в конце октября, и он опять базируется на текущей ситуации. Пока финансовый план обсуждается, ситуация ухудшается, и всё по новой. Бесконечная история… Если посмотреть на таблицу, то видно, что в 2014 году власть оказалась слишком оптимистична. Затем, в апреле 2015‑го, она угадала. И осенью 2015‑го снова села в лужу с бюджетом‑2016. Во всех случаях для бюджетного планирования применялся один и тот же метод – экстраполяция текущей экономической ситуации на будущее. С оптимистическим трио в виде непонятно откуда взявшегося роста ВВП, низкой инфляции и крепкого рубля. Только вот экономика иногда ускоряла падение, а иногда застревала на очередной ступеньке лестницы, ведущей вниз, и тогда Минфин оказывался угадавшим… Невероятно примитивная прогнозная деятельность. Шаманские пляски Российская экономика начала замедление с 2012 года – тогда еще и в проекте не было таких низких цен на нефть и санкционной войны. К концу 2014‑го оба этих фактора добавились, и российская экономика не выдержала и упала еще на одну ступеньку – на минус 4%.  Министр экономического развития Алексей Улюкаев все время щупает «дно» экономики – то оно «хрупкое», то мы его «прошли». Но вот оттолкнуться от «дна» и всплыть нашей экономике в 2015 году точно не удалось Фото: Сергей Авдуевский/«Профиль» Власти так испугались возможного сильного кризиса, что избегали даже произносить это слово вслух. 28 апреля Путин давал установку региональным и местным СМИ: «Я бы даже кризисом это не назвал. Явления есть определенные, сложности определенные». И власти были искренне обрадованы, когда поняли, что экономика задержалась на новом, низком уровне, не падая дальше. Это хорошо видно по выступлениям президента Владимира Путина и первого вице-премьера Игоря Шувалова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне 2015 года. Вот слова Путина: «Еще в конце прошлого года нам предрекали, и вы это хорошо знаете, глубокий кризис. Этого не произошло, мы стабилизировали ситуацию, погасили негативные колебания конъюнктуры и уверенно проходим через полосу трудностей… Наша задача – обеспечить устойчивый рост…» Опять кризиса нет, есть трудности… Прогнозы чиновников были просты: с III квартала начнется рост. Не получилось в третьем? Тогда – с четвертого. Снова не получилось? Но уж в 2016 году – наверняка… В августе министр экономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что российская экономика достигла «хрупкого дна». В октябре – что кризис закончился и экономика дальше уже не упадет. В октябре, а потом и в декабре Путин повторял, что пик кризиса пройден (все-таки кризиса). И на той же пресс-конференции, совершенно не видя противоречий, Путин заявил, что бюджет нам придется пересматривать – потому что кто же ждал такого падения цен на нефть? А кто же не ждал? Иранская нефть должна выплеснуться на мировой рынок после снятия санкций как раз в конце этого – начале следующего года. Это всем было известно… Реакция властей на экономические события больше похожа на шаманские пляски у костра. Как шаманы не понимают, откуда берется погода, так же и российские власти не понимают, что происходит в экономике. И те, и другие исполняют некие ритуалы, внушая публике, что все будет хорошо. А если оказывается плохо – ничего, могло быть хуже, так что это тоже хорошо, а потом будет еще лучше, потому что хуже уже куда же… Тем временем в далекой от правительства галактике А что реально происходит тем временем в экономике? В 2015 году резко – процентов на 10 – упал конечный спрос, прежде всего потребительский и инвестиционный. Потребительский – потому что выросли цены, в частности, из-за наших безумных продуктовых эмбарго. Инвестиционный – отчасти из-за санкций, наложенных на Россию (брать в долг мы больше не можем, а отдавать приходится, сюда и течет чистая прибыль вместо инвестиций). Производство упало позже и меньше – на 4–5%, потому что первым отреагировал импорт, который упал более чем на треть в результате девальвации рубля в конце 2014 года и продуктовых эмбарго. Импорт стал дороже, уступил дорогу отечественному, но отечественное не смогло нарастить производство – деньги ушли на погашение внешних долгов, инвестиций нет, кредиты дороги. Тупик. Отечественное может нарастить только цены, что и произошло в начале года. А потом, к середине года, оно уже и цены наращивать не смогло – у людей нет денег, чтобы что-то покупать по таким ценам.  Резко подорожавшие отечественные сыры с иностранными названиями – типичный пример того, к чему свелась политика импортозамещения Фото: Shutterstock Реальная зарплата сыпется, розничный товарооборот – вслед за ней. И в первую очередь падают продажи дорогих товаров длительного пользования. Ипотека и продажи новых автомобилей упали на 40% и не восстанавливаются. Осенью 2015 года вопреки оптимизму экономических властей потребительский спрос и розничная торговля упали еще сильнее, индекс предпринимательской уверенности Росстата – в отрицательной зоне, промышленность в октябре–ноябре возобновила свое падение (данные Росстата, с исключением сезонного и календарного факторов), падают мировые цены на нефть и вслед за ними – рубль. Все это никак не говорит о том, что экономика прошла «пик кризиса». Скорее, прямо намекает, что основной кризис – еще впереди, еще есть куда падать наперекор мнению Улюкаева. И официальные оценки не имеют отношения к действительности, искусственный оптимизм властей – просто ритуал общения с народом и бизнесом, не более того. А если не ритуал, то как? Как бороться с кризисом, давно и хорошо известно: упал спрос – государство стимулирует его, резко увеличивая дефицит бюджета, снижая процентную ставку в экономике и девальвируя национальную валюту. И эта политика действительно помогает. Я не открою Америку, если скажу, что США во время кризиса 2008–2009 годов увеличили дефицит бюджета до 10% ВВП, снизили процентные ставки до нуля и принялись стимулировать денежный спрос с помощью знаменитой политики QE. Наши власти не хотят делать ничего из этого, если их не заставляют обстоятельства. На увеличение дефицита бюджета пошли в начале 2015 года вынужденно и весьма скромно. Процентная ставка чересчур высока, а про QE и говорить не приходится. Российские чиновники только мечтают, что вот-вот начнут расти нефтяные цены и опять все наладится. Во‑первых, не наладится, даже если начнут расти нефтяные цены. Потому что потребительский спрос власти убивают сами: при высоких ценах вырастет бюджет, но он пойдет на финансирование бизнесов «друзей президента», а не на социальные расходы. А инвестиционный спрос не будет расти из-за отсутствия доверия бизнеса к власти. Ведь если и удастся выстроить эффективный бизнес, то его просто отнимут. Хорошо, если за хорошие деньги, как «Сибнефть» или ТНК. А то ведь и бесплатно, да еще с посадками и личными угрозами, как «ЮКОС» или – свежий пример – «Башнефть». Путин сказал, что за год силовики «отжали» 160 тысяч бизнесов. И поручил расследовать это… силовикам. «Профиль» предлагает читателю самостоятельно проанализировать главный финансовый план страны на будущий год Во‑вторых, цены на нефть не вырастут. Потому что еще не отыграна партия Ирана с его ростом добычи нефти. А главное, в засаде сидит сланцевая нефть – как только пойдет рост нефтяных цен, именно эти игроки могут быстро увеличить добычу и сдержать его. Эпоха низких нефтяных цен надолго. Наконец, в‑третьих, зависимость от нефтяных цен у России есть, только пока у нее нет самостоятельной экономической политики. Бюджетную «дыру» легко заткнуть девальвацией, и сверхдоходы нефтяников снова потекут в бюджет широкой рекой. Кроме того, она дестимулирует импорт и улучшит возможности для отечественного несырьевого производства. А что до валютного баланса, то у нас останется огромный торговый профицит и при текущей цене на нефть, а минусы по остальным статьям (неторговые, капиталы) при девальвации будут заметно сокращаться, произойдет автоматическая ребалансировка платежного баланса… Впрочем, кому нужны все эти рассуждения? Экономическим властям России точно нет. |

|

#34

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/economics/item...podarki-strane

26.12.2015 | Россия готовится к новой девальвации и санкциям  По сообщению агентства Bloomberg, спекулянты на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX делают ставки на то, что цена нефти опустится до невероятных 15 долл./барр. Фото: NYMEX Цена на нефть упала до 12-летнего минимума, вслед за ней падают и валюты нефтедобывающих стран. Рубль пока дал паузу, но ЦБР нервничает и усложняет правила валютообмена. Азербайджанский манат резко подешевел, став пятой валютой за последние два года на постсоветском пространстве, упавшей в 2 раза и более. Европа продлила санкции против России, США расширили их, Украина грозит новыми санкциями. Выкинув Украину из зоны свободной торговли, Россия приступила к затягиванию туда Ирана, подкупая его кредитом в $5 млрд – точно так же, как Украину двумя годами ранее. Путин борется со спекулянтами, объявив их виноватыми в падении уровня жизни россиян. Новый рекорд цен на нефть и новые прогнозы Во вторник, 22 декабря цена на нефть марки Brent пробила минимальный уровень, достигнутый этими ценами во время прошлого кризиса (2008/2009 годов), и ушла даже чуть ниже 36 долл./барр. Потом скорректировалась ближе к 38. Событие пробития рекордного минимума стало символическим потому, что показало, что нефть может уйти далеко вниз. Bloomberg сообщил, что негативно настроенные инвесторы на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX приобретают опционы со страйком в 30, 25, 20 и 15 долларов за бочку нефти. Объем поставок нефти по контрактам с ценой 15 долл./барр. к декабрю 2016 года уже составляет 640 тысяч баррелей. На самом деле это еще не прогноз. Многие такие опционы (они называются ОТМ, «вне денег», т.е. не принесут прибыли по текущим ценам) приобретаются в расчете на «а вдруг?», кроме того, эти опционы очень дешевы и лучше всего реагируют на резкие падения цен на нефть, позволяя зарабатывать, даже если цена так и не дошла до страйка (целевого уровня). Такие опционы всегда есть на рынке. На Московской бирже опционы на рубль/доллар на срок до 21 января 2016 года доходят до 85 руб./долл. (больше 500 контрактов). Это вовсе не значит, что инвесторы, купившие такие контракты, потеряют деньги, если рубль не дойдет до этих значений. Тем не менее то, что Bloomberg вдруг решил обратить на это внимание, характерно само по себе – это отражает настроения игроков рынка. А с рублем проблемы 17 из 20 опрошенных Bloomberg экспертов уверены, что российская валюта подешевеет на 20% в 2016 году, до отметки 90 рублей за доллар. Конечно, это станет результатом падения цены на нефть. А Центробанк с 27 декабря ввел новые, ужесточенные правила обмена валюты. Он снизил с 600 тыс. до 15 тыс. планку для упрощенной идентификации клиентов при валютообменных операциях. Теперь при обмене валюты на сумму чуть более $200 надо будет заполнять все бумаги, как при открытии счета в банке. Судя по публикациям на bankir.ru, банки сначала даже не поверили в это, предположив, что ЦБР просто ошибся. Но ЦБР со всей серьезностью подтвердил, что это не ошибка, а его сознательное решение. И успокоил: «Новые правила идентификации банками клиентов не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты… Клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк». Между тем совершенно очевидно, что это решение приведет к большим затратам времени и сил операционистов на валютообменные операции и, скорее всего, к росту комиссионных (или разрыву между курсами покупки и продажи валюты). Зачем ЦБР это сделал? А именно для того, чтобы затруднить эти операции и тем самым снизить вероятную волну покупок населением долларов и евро. Это не новый способ, ЦБР тут неоригинален, скорее, вторичен. 1 декабря нацбанк Таджикистана принял решение о закрытии всех пунктов обмена валюты. Теперь купить валюту можно только в отделениях банков. На прошлой неделе в Туркменистане ввели новые правила валютообмена: теперь для покупки валюты сначала надо будет получить специальный талон в банке, в котором будет указано время, когда можно будет осуществить покупку. Боится ЦБР волны покупок населением валюты, ох боится… Эпидемия девальвации нацвалют СНГ Падение цен на нефть ведет к девальвации валют нефтедобывающих стран. Это касается и стран СНГ. Рубль падает. Глядя на свободное плавание рубля, которое не ведет к трате валютных резервов, в августе 2015 года нацбанк Казахстана перешел к свободному плаванию тенге с одномоментным падением его более чем на треть. А теперь вот проделал ту же операцию и Азербайджан. В понедельник, 21 декабря Центробанк этой страны объявил о переходе на плавающий курс маната, и курс его сразу упал почти в 1,5 раза. В феврале ЦБА перешел от привязки к доллару к привязке к бивалютной корзине (доллар+евро) и, воспользовавшись этим, уронил манат почти на треть. Всего за 2015 год манат к доллару упал вдвое – с 0,78 до 1,55. Еще в сентябре глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов говорил, что нет необходимости девальвировать манат. Теперь же президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что падение маната было неизбежным из-за падения втрое цен на нефть. «Надеюсь, что цена на нефть не может долго оставаться на столь низком уровне, она вырастет, а вместе с ней должен повыситься и курс маната», – утешил он. Впрочем, упали не только нефтевалюты СНГ. За два года белорусский «зайчик» потерял к доллару почти 50%. Конечно, это произошло вслед за российским рублем, т. к. рынок страны сильно привязан к российскому. Отчасти по тем же причинам сильно упала и украинская гривна. Впрочем, главной причиной там было не «равнение» на российский рынок, а дефицит валюты для выплат по государственному внешнему долгу. Пять упомянутых валют за два года подешевели по отношению к доллару в 2 и более раз. На подходе валюты других стран СНГ, стоимость которых сильно поднялась к упавшему российскому рублю, что крайне невыгодно для взаимной торговли. Война санкций продолжается В понедельник, 21 декабря Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2016 года. Интрига с Италией, которая вдруг потребовала не автоматического продления санкций, а обсуждения их (сердце у кого-то в Кремле, похоже, замерло в предвкушении), окончилась ничем. Обсудили – и продлили. А вот США не просто продлили, а существенно расширили список своих санкций. «Чтобы поддерживать эффект наших мер, нам нужно периодически обновлять наши списки в целях защиты целостности наших санкций. Мы не рассматриваем сегодняшние действия как эскалацию. Это рутинный шаг, чтобы усилить реализацию существующих мер», – сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь посольства США Уильям Стивенс. В «черный список» добавлены компании и банки, активно работающие в Крыму, а также связанные с действующими фигурантами списка, – Генбанк, Крайинвестбанк, Инресбанк, Мособлбанк, «Технопромэкспорт», «Волгограднефтемаш» и другие. В список секторальных санкций (со значительно менее строгими ограничениями) добавлены «дочки» ВТБ и Сбербанка, в том числе «ВТБ 24» и «Яндекс.Деньги». «ВТБ 24» и «Яндекс-Деньги» тут же заявили, что санкции распространяются только на возможности привлечения капиталов с западных рынков, а они этим не занимаются, поэтому на обслуживание клиентов санкции никак не повлияют.  Второй российский розничный банк «ВТБ 24» попал под санкции США. Глава банка Михаил Задорнов (на фото) не обеспокоен – на клиентах это не отразится, банковские карточки работают, а привлекать капитал в США банк и не собирался Фото: Наталья Львова/«Профиль» А вот шесть других банков, попавших в американский список, этим похвастаться не могут – 4 активно работающих в Крыму (Генбанк, Крайинвестбанк, банк «Верхневолжский» и Севастопольский морской банк (СМБ) и 2 связанных с СМП-банком братьев Ротенбергов (Инресбанк и Мособлбанк). Системы VISA и MasterCard сразу отключили их от обслуживания, и карточками этих банков теперь нельзя будет пользоваться. Ау! Где ты там, российская карта «Мир»? Теперь только ты спасешь клиентов этих банков – правда, лишь на территории России. 15 декабря ЦБР с гордостью заявил о начале эмиссии карт «Мир» сразу 35 российскими банками. Российский МИД, конечно, в очередной раз пообещал придумать оригинальное наказание для США, но пока его фантазии ни на что не хватило. Чебурашка ищет друзей, или Иран вместо Украины 24 декабря Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий правительству страны вводить экономические меры против Российской Федерации. Эти санкции должны стать зеркальным ответом на решения Москвы по исключению Украины из зоны свободной торговли (ЗСТ) и продуктовому эмбарго. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что ответные меры к России будут введены уже с 1 января 2016 года. А тем временем Россия нашла кем заменить Украину. Президент Владимир Путин поручил создать исследовательскую группу по работе над проектом ЗСТ с Ираном. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам встречи с иранскими властями спрогнозировал быстрое создание зоны свободной торговли ЕАЭС и Ирана в случае заинтересованности сторон. По словам Шувалова, Россия может «в разы» увеличить экспорт зерна в Иран и при этом заметно нарастить импорт продуктов из этой страны. Кроме того, РФ планирует в 2016 году предоставить Ирану первые $2,2 млрд экспортного кредита из общей линии в $5 млрд. Первый транш может пойти на электрификацию железных дорог в Иране с участием РЖД и строительство в стране ТЭЦ российскими компаниями. Конечно, товарооборот с Ираном у России в разы меньше, чем с Украиной, и отношения двух стран опять начинаются с российского кредита… Никто дружить с нами без денег не хочет?  Неизвестно, чем закончатся переговоры России о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Ираном, но вот кредит в $5 млрд Россия уже готова предоставить. Когда-то она предоставила кредит в $3 млрд Украине, чтобы та осталась в ЗСТ с Россией, а теперь нет ни ЗСТ, ни денег. История повторяется? Фото: Михаил Метцель/ТАСС Традиционные декабрьские враги Путина «Сегодня необоснованное, прямо скажем, спекулятивное повышение стоимости продуктов, товаров, услуг приводит к снижению жизненного уровня людей. Нужно использовать все имеющиеся рыночные инструменты для сдерживания роста цен, расширить долю недорогих, но качественных отечественных товаров», – сказал Путин, выступая на совещании с членами правительства в четверг, 24 декабря. Вот кто виноват в снижении уровня жизни россиян – спекулянты! В прошлом году в декабре президент боролся с валютными спекулянтами, а теперь – с товарными (и – невиданное дело! – спекулянтами услуг). Президента почему-то совершенно не смущает, что спекуляция может возникнуть на фоне дефицита товаров, а не их перепроизводства, как у нас в стране. Доходы населения упали, и оно просто не может выкупить все произведенное. Цены из-за этого почти не растут (0,2% в неделю – это намного меньше, чем прошлой зимой). |

|

#35

|

||||

|

||||

|

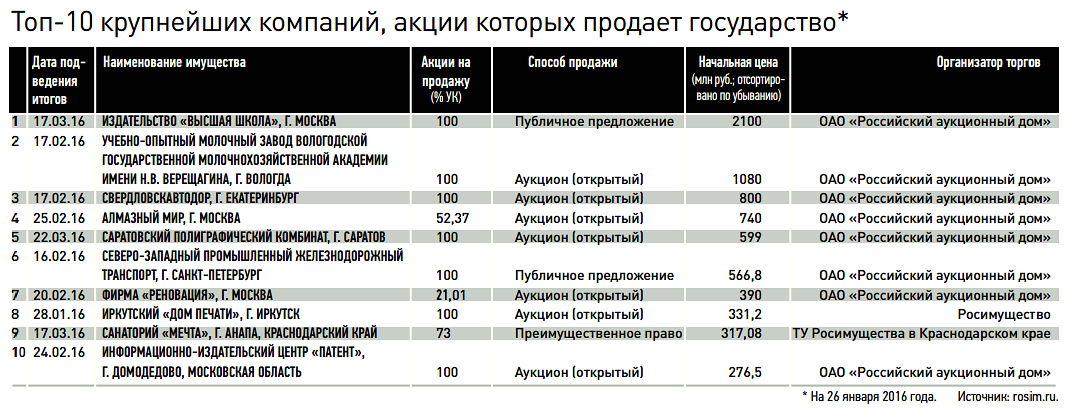

http://www.profile.ru/economics/item...ika-na-rynkakh

16.01.2016 | Начало 2016 года принесло много сюрпризов и заставляет российские власти корректировать свою экономическую политику  Цены на нефть падают, но добыча ее продолжает расти. При какой цене рост добычи остановится - при $25, $20 или $10 за баррель? Фото: Shutterstock Новый год начался с паники на мировых фондовых и товарных рынках. Российские индексы держались несколько дней, но затем начали ускоренно падать. Рубль очень вяло отреагировал на падение нефтяных цен, но все еще впереди. Правительство уже заявило о необходимости корректировать бюджет и резать расходы, включая социальные, несмотря на то, что в бюджете сохраняются триллионные резервы и возможности экономии. У российской власти появляются первые идеи перехода к идее стимулирующей экономической политике. «Идеальный шторм» мировых рынков Говорят, как встретишь новый год, так его и проведешь. Этот новый год запомнится рынкам надолго. Два главных негативных тренда, проявившихся в конце прошлого года – падение Китая (фондового рынка и юаня) и падение цен на нефть, – ударили совместно, усиливая друг друга. Всего за полмесяца – к 15 января: – цена на нефть Brent снизилась на 20%, с 37,3 долл./барр. до менее 30, – китайский и японский фондовые индексы Shanghai Composite и Nikkey225 теряют 10%, – американские Dow Jones и S&P500 – 8%, высокотехнологичный Nasdaq – 10%, – европейский Euro Stoxx 50 – 9%. Конечно, и наши финансовые рынки не устояли на месте: рублевый фондовый индекс ММВБ упал на 8%, долларовый РТС – на 13% (данные на 19.00 мск 15.01.2016). В общем, ничего нового, действуют все те же причины, что и в прошлом году, хотя именно в январе их действие наложилось друг на друга. Нефть летит вниз, потому что: 1. Чрезмерное предложение нефти на рынке. 2. Рост процентной ставки в США и вероятный рост курса доллара к миро– вым валютам. 3. Ожидаемое наращивание объемов добычи Ираном после снятия с него санкций. Политические разногласия, не дающие странам ОПЕК координировать добычу нефти, желание Саудовской Аравии притормозить нефтяные инвестиции в Иран и наращивание им добычи, да и по американским сланцам ударить, а то они оказались слишком финансово устойчивы. 4. Слабость экономик еврозоны и Китая, что сдерживает спрос на нефть. Фондовый рынок Китая сыпется из-за замедления экономики. На самом деле это только кажется, что 7 или 9% роста ВВП в год – разница небольшая. Инвесторы боятся не 7% роста, а того, что замедление продолжится. И быстро выяснится, что такого объема производства цемента или стали, таких объемов строительства стране не нужно, и это может привести к полноценному кризису в Китае, сначала отраслевому, а потом и общему, когда посыпятся банки. Иностранные, да и китайские инвесторы нервничают. И любой повод легко превращается в панику. Текущее фондовое падение началось в США в самом конце прошлого года и спровоцировало спад китайского рынка, а тот, в свою очередь, – спад остальных фондовых рынков, вернувшись бумерангом обратно в США. Хотелось бы сказать, что шторм уже позади, ведь падение за пару недель этого года уже составило на фондовых рынках больше, чем за весь прошлый год. Но, увы, рынок продолжит падение. Как долго оно продлится, сказать сейчас сложно. Возможно, мы как раз в середине этого падения. Цены на нефть наверняка дойдут до 25 и, возможно, до 20 долл./барр. Есть прогнозы и о 10. Дневные графики основных фондовых индексов показывают на продолжение спада, об этом же говорят технический анализ и рекомендации брокеров по всем основным мировым индексам (и российским, конечно, тоже): «активно продавать». Новогодняя загадка рубля Удивила реакция рубля, точнее, вялость этой реакции на откровенную панику мировых рынков – он упал всего с 72,9 до 77,5 руб./долл., т.е. на 6%. Валютных интервенций ЦБ не было, вне биржи ЦБ также не продавал валюту – долг банков по валютным кредитам РЕПО почти не изменился. Так что это не игры ЦБ, а состояние валютного рынка в стране. Почему рубль так слабо отреагировал на панику мировых рынков? 1. Падение цен на нефть пока еще не сказалось в полной мере на нашем платежном балансе – задержка тут 2–3 месяца по нефти и 6–7 по газу. 2. В I квартале 2016 года выплаты по внешнему долгу составят меньше, чем в одном декабре-2015 ($21,4 млрд против $22,9 млрд, по данным ЦБ). 3. Закрытый туризм по основным направлениям (прежде всего Египет) привел к сокращению оттока валюты по неторговому счету. 4. Против рубля спекулятивно никто не играет, наоборот, явно видна игра за рубль. Возможно, сказывается заинтересованность основных игроков валютного рынка в стабильном рубле (они же взяли у ЦБ почти 25 млрд долл. в РЕПО – это как проблемы валютных должников в прошлом году, им крайне невыгодно падение рубля). А возможно, рыночным игрокам что-то очень надо от ЦБ, и они предпочитают не злить его и ловить его настроения «на лету»: Сбербанк хочет приватизироваться, ВТБ – как обычно, денег и т.д. Чего ждать от рубля в ближайшем будущем? Конец первого и второй кварталы будут не так благоприятны для рубля, как начало года, по всем позициям. Уже с февраля реальные поступления валюты в страну будут уменьшаться из-за падения цен на нефть, и чем дальше, тем сильнее. Выплаты по внешнему долгу, наоборот, возрастают. II квартал – $30,1 млрд, в т.ч. $13,8 млрд – в июне. Туризм так или иначе преодолеет административные преграды – либо откроются Египет и Турция, либо будут найдены адекватные заменители – Таиланд, Индия, Вьетнам, Болгария и др. Люди начнут покупать валюту под отпуска и предварительно оплачивать туры. Весь 2015 год и начало 2016-го банки удерживались от валютных спекуляций. Но ухудшение экономической ситуации в стране, потеря прибыли и заметное увеличение напряжения на валютном рынке могут сподвигнуть их на пусть еще слабые, но попытки заработать на падении рубля. Критические для рубля – конец апреля и конец мая – начало июня. Вялая реакция рубля на события на финансовых рынках в январе – скорее, это не разрыв его динамики с динамикой цен на нефть, а всего лишь запаздывание в реакции. Вполне возможно, что вскоре мы снова увидим гиперреакцию рубля на нефть. 2016 год: спад вместо роста Из-за падения нефти и рубля Минэкономразвития еще в декабре – не успели просохнуть чернила под подписанным Владимиром Путиным бюджетом-2016 – пообещало пересмотреть прогноз на 2016 год. Потому что ясно, что лежащий в основе бюджета прогноз уже нереалистичен. История прошлогоднего бюджета повторяется буквально: тогда тоже в декабре МЭР начал пересчитывать прогноз, Минфин – бюджет, и в марте в Думу был внесен совершенно новый по параметрам бюджет. По некоторым данным, МЭР внес в правительство прогноз с тремя вариантами цен на нефть: 40, 30 и 25 долл./барр. Про самый жесткий сценарий с $25 министр Алексей Улюкаев сообщил, что дефицит федерального бюджета увеличится с нынешних 3% до 7–7,5%. Достоянием гласности стали подробности только варианта с $40 (см. таблицу).  Как видим, снижение цен на нефть ведет к потере $20 млрд по счету текущих операций (это около 1,5 трлн руб.). Рубль хоть и слабеет, но остается заметно меньше текущего уровня, то есть министерство видит перспективу его укрепления в текущем году. В результате рост ВВП на 0,7% сменил спад на 0,8%. Ускоряется спад инвестиций и, главное, потребления населения. Потому что если низкие цены на нефть продержатся долго (как недавно высказались Путин, Улюкаев и Силуанов), то единственное, что реально может вытянуть из спада российскую экономику, – это рост платежеспособного спроса людей. Без него бессмысленно все. Никаких усилий на этом направлении правительство прилагать не собирается и только постоянно задается вопросом: «где взять на это деньги?». А все варианты прогноза – только тупая реакция на падение нефтяных цен, без какой-либо попытки воздействовать на ситуацию активно мерами госполитики. Между тем выяснилось, что у Минфина деньги есть, и немалые.  Министр финансов РФ Антон Силуанов - человек, «заначивший» в бюджете триллионы рублей Фото: Александр Корольков/«Профиль» Сколько денег у Минфина в «заначке»? Министр финансов Антон Силуанов еще в декабре поставил перед правительством вопрос о пересмотре бюджета – сокращении расходов бюджета-2016 на 10%. Известно об этом стало только после Нового года. Последние его заявления – о том, что сокращение расходов на 10% позволит сэкономить 0,5 трлн руб. Немного странно, ведь 10% от нынешнего бюджета – это 1,6 трлн руб., вероятно, сокращение коснется только трети расходов бюджета. Потом мы услышали объяснение Силуанова, что 10% – это не секвестр, а сокращение по предложениям самих министерств и ведомств. А секвестр, как известно,– это пропорциональное урезание по всем статьям, кроме защищенных. Наконец, правительство не будет спешить с пересмотром бюджета, а, как и в прошлом году, внесет его в Думу в марте–апреле. С одной стороны, правительство можно понять: ведь неизвестно, насколько упадет еще цена на нефть. Не пересматривать же бюджет каждый месяц? Но с другой – это означает обязательство финансирования расходов без какого-либо их урезания лишние 3 месяца… И только под конец этой истории стали понятны реальные мотивы чиновников. Оказалось, в бюджете есть «заначка» – неиспользованные министерствами и ведомствами средства прошлогоднего бюджета. Они у Минфина уже прошли по «расходам», ушли с его счетов на счета министерств, но фактически израсходованы не были. По данным РБК, только по закрытым статьям эта сумма составила 850 млрд руб. Плюс глава Счетной палаты Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме заявила о наличии неиспользованных остатков бюджета-2015 в размере 235 млрд руб. Потом представитель СП пояснил расхождение цифр тем, что Голикова имела в виду только открытую часть бюджета. Но в реальности это, конечно, не так. Голикова имела в виду неиспользованный остаток бюджета-2015 на счетах Минфина. А сколько еще осталось на счетах министерств и ведомств в «открытой части», пока остается загадкой. Наверняка эта сумма не меньше, чем по «закрытым» статьям. У правительства таким образом в «заначке» даже не 1 трлн руб. (что подхватила наша пресса), а 1,5–2 трлн, а возможно, и больше. Второй способ оценки дает еще большую сумму. Исходя из последних поправок в бюджет-2015, утвержденных за месяц до окончания года (28 ноября 2015 г.), расходы бюджета должны были составить 15,4 трлн руб., а согласно опубликованной на сайте Минфина информации, бюджетные ассигнования по расходам по состоянию на 1 января 2016 года составили всего 12,8 трлн руб. Где же оставшиеся 2,6 трлн руб.? Но и это не все внутренние резервы бюджета. Голикова заявила о том, что потенциальными резервами также могут стать сокращение дебиторской задолженности (выданные бюджетом авансы на сумму 4,1 трлн руб. на 1 октября 2015 г.) и снижение нарушений при исполнении федерального бюджета (440 млрд руб. за 2015 год, предварительные данные). Плюс, не забываем, еще полтриллиона в резервном фонде правительства в бюджете-2016. С такой «подушкой безопасности» не секвестр нужен, а элементарное наведение порядка в госфинансах. А как стыдно при таких резервах Минфина отказываться от социальных обязательств государства! Например, индексации пенсий вслед за инфляцией. Напомню, они проиндексированы всего на 4% при прошлогодней инфляции почти в 13%. Для неполной индексации в 12% надо было бы 660 млрд руб., которые в бюджете, оказывается, есть. Но обещанная вторая индексация пока правительством даже не рассматривается.  Ксения Юдаева, первый зампред ЦБР, неожиданно предложившая резко увеличить дефицит бюджета и финансировать его не из Резервного фонда, а с рынка Фото: Александр Корольков/«Профиль» Самые светлые идеи января С удивительными откровениями, явно не оцененными прессой по заслугам, выступила на Гайдаровском форуме первый зампред ЦБР Ксения Юдаева. Оказывается, безопасный уровень госдолга для России – 25–30% к ВВП. Только потом начинается быстрая самовозгонка долга, потому что он у нас заметно дороже, чем в развитых странах. Сейчас госдолг около 15% ВВП. Таким образом, Центробанк фактически призвал удвоить госдолг. Этого мало, Юдаева заявила, что нормально финансировать дефицит бюджета не резервными фондами бюджета (которых до выборов президента-2018 наверняка не хватит), а займами и наращиванием госдолга. А это около 15 трлн руб. Что предполагает на ближайшие три года дефицит бюджета не в 3%, а в 6% при сохранении резервных фондов бюджета. А при трате их хотя бы наполовину – и все 8% дефицита бюджета. Вот это уже нормальная заявка на стимулирующую экономическую политику. Напомню, что в США во время последнего кризиса на пике дефицит бюджета доходил до 10% ВВП. Но если предложить Юдаевой продолжить свои рассуждения в таком же духе, наверняка окажется, что мы не так ее поняли, неверно истолковали и т.д. А жаль. Ведь это одна из двух светлых идей, прозвучавших на форуме.  Приватизация Сбербанка способна пополнить бюджет на полтриллиона рублей в этом году. Решатся ли власти на эту операцию? Фото: Сергей Авдуевский/«Профиль» Второй идеей стала приватизация. Силуанов хочет получить от нее 1 трлн руб. за два года. Улюкаев поддержал приватизацию Сбербанка и ВТБ. А ведь вполне реально получить эту сумму (и даже много больше) за один 2016 год, если выполнить программу приватизации на 2014–2016 годы. Согласно ей, должна быть проведена приватизация 6 крупных компаний – «Внуково», «Шереметьево», «Аэрофлота», «Роснефти», «Ростелекома» и «Совкомфлота». А в бюджете-2016 учтены только «Совкомфлот» и общие доходы от приватизации в мизерном размере – 33,2 млрд руб. Бюджет планирует сорвать программу приватизации. А что если ее выполнить? |

|

#36

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/economics/item...ushchego-nozha