|

|

#431

|

||||

|

||||

|

https://www.calend.ru/day/2019-3-3/

Праздники А также в этот день: Праздники славян  День памяти князя Игоря Языческий князь Игорь (годы жизни: около 875—945, годы правления: 912—945) был сыном Рюрика, после смерти которого опекуном Игоря стал князь Олег. Олег, приняв от Рюрика княжение, продолжительное время был регентом малолетнего Игоря. В 912 году,... 3 марта в народном календаре  День Архипа и Филимона Дата по старому стилю: 19 февраля Святые Архипп и Филимон, память которых отмечается в этот день, — апостолы от семидесяти, жившие в городе Колоссе. Филимон был так предан вере, что превратил свой дом в место собрания христиан. Поэтому сам... 3 марта в истории Знаменательные события  1613 Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича Романова Михаил Федорович Романов — первый русский царь из династии Романовых, приходился двоюродным племянником последнему русскому царю из московской ветви династии Рюриковичей, Федору I Иоанновичу. При Борисе Годунове семейство Романовых было в опале....  1861 Император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права Большой подготовительный материал по проведению крестьянской реформы был собран еще в правление Николая I, хоть крепостное право и осталось незыблемым. Зато в решении крестьянского вопроса был накоплен значительный опыт, на который в дальнейшем смог...  1920 В Москве открылся Дом печати (сегодня - Центральный Дом журналиста) 3 марта 1920 года в Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати. Он разместился на месте дворца-усадьбы князей Гагариных. Неоднократно перестроенный, сегодня он известен как Центральный Дом журналиста. В начале 19 века особняк принадлежал... Родились в этот день  1824 Алексей Абрикосов российский предприниматель, основатель концерна «Бабаевский»  1899 Юрий Олеша русский и советский писатель-прозаик, поэт, драматург, сатирик  1914 Татьяна Окуневская советская актриса театра и кино  1925 Римма Маркова советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России  1929 Ирина Токмакова советская и российская детская писательница, поэтесса, переводчик  1940 Георгий Мартынюк советский и российский актер театра и кино, Народный артист России Умерли в этот день  1973 Вера Панова cоветская писательница, кинодраматург  1973 Николай Никитин советский архитектор и ученый в области строительных конструкций  1981 Олег Даль советский актер театра и кино  1985 Иосиф Шкловский советский астроном, астрофизик, член-корреспондент АН СССР, писатель  1938 — 2016 Наталья Крачковская советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России © Calend.ru Последний раз редактировалось Chugunka; 17.12.2019 в 04:29. |

|

#432

|

||||

|

||||

|

1861

Отмена в России крепостного права 1918 Подписан Брестский мир Мирный договор между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией — с другой. Договор состоял из 14 статей и различных приложений. Статья 1 устанавливала прекращение состояния войны между Советской республикой и странами Четверного союза. От России отторгались значительные территории (Польша, Литва, часть Белоруссии и Латвии). Одновременно Советская Россия должна была вывести войска из Латвии и Эстонии, куда вводились германские войска. Германия сохраняла за собой Рижский залив, Моонзундские острова. Советские войска должны были покинуть Украину, Финляндию, Аландские острова, а также округа Ардагана, Карса и Батума, которые передавались Турции. Всего Советская Россия теряла около 1 млн. км2 (включая Украину). По статье 5 Россия обязывалась провести полную демобилизацию армии и флота, в том числе и частей Красной Армии, по статье 6 — признать мирный договор Центральной рады с Германией и её союзниками и, в свою очередь, заключить мирный договор с Радой и определить границу между Россией и Украиной. Брестский мир восстанавливал крайне невыгодные для Советской России таможенные тарифы 1904 в пользу Германии. 27 августа 1918 в Берлине было подписано русско-германское финансовое соглашение, по которому Советская Россия обязана была уплатить Германии в различных формах контрибуцию в размере 6 млрд. марок. Ноябрьская революция 1918 в Германии свергла власть императора Вильгельма II, и Советское правительство 13 ноября 1918 аннулировало Брестский договор. |

|

#433

|

||||

|

||||

|

— 1066 г. на реке Немиге близ Минска во время княжеских междуусобиц объединенная рать Ярославичей в ходе кровопролитного сражения нанесла поражение дружине Всеслава полоцкого. В «Слове о полку Игореве» об этой междуусобной сече сказано: «Немиги кровавы бреги не житом были посеяны, а костьми сынов русских».

— 1705 г. Указ Петра I о наборе рекрутов. Русская армия переходит на новую систему комплектования, при которой из податных сословий (крестьян, мещан) набиралось определенное число рекрутов, служивших до 1793 г. в армии и флоте пожизненно, затем срок службы сокращен до 25, а с 1834 г.— до 20 лет. — 1812 г. По результатам русско-турецкой войны 1806—1812 гг. подписан Бухарестский мирный договор. В ходе войны русские войска нанесли туркам ряд поражений на Балканском и Кавказском театрах. Эскадра Д. Н. Сенявина одержала победы над турецким флотом в Дарданелльском и Афонском сражениях 1807 г. Исход войны был решен разгромом турецкой армии Дунайской армией М. И. Кутузова в Рущукском сражении 1811 г. От России мир был подписан М. И. Кутузовым. К России отходили Бессарабия и ряд областей Закавказья. — 1861 г. император Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права – им освобождалось 22,5 млн. крепостных. — 1876 г. Попавшее (в результате подавления русскими войсками восстания против хана) под полный контроль России Кокандское ханство преобразуется в Ферганскую область и включается в состав Туркестанского генерал-губернаторства. — 1878 г. подписанием Сан-Стефанского мирного договора закончилась русско-турецкая война 1877—1878 гг. Болгарии, Боснии и Герцеговине по условиям этого договора предоставлялась автономия, а Сербии, Черногории и Румынии — независимость. Россия присоединила к себе Южную Бессарабию, крепости Ардаган, Каре, Батум, Баязет с Алашкертской долиной. Эту дату с полным основанием можно считать днем освобождения Болгарии от османского ига. — 1918 г. подписан Брестский мирный договор Советской России с государствами Четверного союза. Россия отказывалась в пользу государств Центральной Европы от прибалтийских губерний и российской части Польши, признавала независимость Финляндии и Украины, передавала Турции бывшие российские города Карс, Ардаган и Батум. — 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял постановление о создании Высшего военного совета для руководства обороной страны и строительства Красной Армии. Управление Совета формировалось из личного состава бывшей Ставки Верховного главнокомандования на добровольных началах. Постановлением СНК от 19 марта 1918г. введены должности председателя Высшего военного совета, которым стал нарком по военным делам, членов совета и двух их заместителей. Высший военный совет стал первым высшим органом стратегического руководства Вооруженными Силами страны. Председателем был избран Л. Д. Троцкий. — 1918 г. Немецкие самолеты нанесли бомбовый удар по Петрограду. Артиллерийским зенитным огнем в районе станции Торошино (близ г. Пскова) были сбиты 2 германских самолета. Революционный комитет обороны города обратился с «Воззванием к населению Петрограда и его окрестностей». В «Воззвании» впервые были изложены правила поведения жителей в условиях воздушного нападения, определялись мероприятия противопожарной безопасности и оказания первой медицинской помощи пострадавшим, вводилась светомаскировка. Эту дату принято считать Днем зарождения в Петрограде местной противовоздушной обороны. — 1919 г. В ночь со 2 на 3 января немецкие оккупационные войска в беспорядке, бросая оружие, оставили Ригу. Руководимые большевиками из Рижского военно-революционного комитета восставшие рабочие заняли все важнейшие пункты города и мосты через Даугаву. Днем в город вступил кавалерийский эскадрон Латышской стрелковой дивизии. В последующие дни были заняты Митава (Елгава), Тукум (Тукумс), а концу месяца - вся Латвия, за исключением Либавы (Лиепаи). Через десять дней на I съезде Советов Латвии была провозглашена Советская власть. — 1920 г. войсками Кавказского фронта под командованием М. Н. Тухачевского 3—27 марта проведена Кубано-Новороссийская наступательная операция с целью завершения разгрома Добровольческой армии генерала А. И. Деникина. В результате операции войска фронта продвинулись на глубину до 350 км, разгромили основные силы деникинских войск, освободили Кубанскую область, часть Ставрополья и Новороссийск. — 1928 г. На Ленинградском научно-испытательном артиллерийском полигоне впервые в мире проведены стрельбы активно-реактивными минами ни бездымном тротил-пироксилиновом порохе. Это был прототип реактивных снарядов знаменитой «катюши», сконструированный талантливыми русскими инженерами Н. И. Тихомировым, В. А. Артемьевым, С. Г. Филипповым и С. А. Сериковым. — 1940 г. Прорвав тыловую оборонительную позицию линии Маннергейма, Красная армия заняла Виппури (Выборг). — 1943 г. в ходе Ржевско-Вяземской операции войск Калининского (генерал-полковник М. А. Пуркаев) и Западного (генерал-полковник В. Д. Соколовский) фронтов частями 30-й армии освобожден г. Ржев. — 1944 г. учреждены ордена и одноименные медали Ушакова и Нахимова. Орденом Ушакова 1-й степени №1 награжден вице-адмирал В. Ф. Трибуц, орденом Нахимова 1 -и степени № 1 — контр-адмирал Н. Э. Фельдман. Всего орденом Ушакова 1-й степени произведено 47 награждений (в том числе 8 частей и кораблей ВМФ), а орденом 2-й степени— 194 награждения (в том числе 12 частей и соединений ВМФ). Орденом Нахимова 1-й степени произведено 80 награждений, а 2-й степени — более 460. — 1949 г. Принято постановление Совета Министров СССР о создании первого завода по серийному производству атомного оружия (ныне электромеханический завод «Авангард» г. Саров). — 1955 г. введено высшее воинское звание в ВМФ СССР - «Адмирал Флота Советского Союза». Этим же Указом Президиума Верховного Совета СССР оно присвоено адмиралам И.С. Исакову и Н.Г. Кузнецову с вручением особого знака отличия – «Маршальская звезда». В 1967 – Адмиралом Флота Советского Союза стал С.Г. Горшков, Главком ВМФ. — 1958 г. Совет Министров СССР принял постановление № 248 о строительстве в районе подмосковной станции Крюково города с населением 65 тысяч человек — будущего центра электронной промышленности страны. В 1963 г. город получил имя Зеленоград. Последний раз редактировалось Chugunka; 18.12.2019 в 16:39. |

|

#434

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/2389/

Наиболее активный сторонник мира, предсовнаркома В.И. Ленин , сам же назвал этот мир «похабным» и «несчастным» («аннексионистский и насильственный», — писал он о нём в августе 1918 года), а председатель Петросовета Зиновьев заявил, что «все строение, возводимое ныне германскими империалистами в несчастном договоре, — есть не что иное, как легкий дощатый забор, который в самом непродолжительном времени будет беспощадно сметен историей». По мнению историка Ричарда Пайпса «Условия договора были чрезвычайно обременительными. Они давали возможность представить, какой мир должны были бы подписать страны Антанты, проиграй они войну…» В своём окончательном варианте договор состоял из 14 статей, различных приложений, 2 заключительных протоколов и 4 дополнительных договоров (между Россией и каждым из государств Четверного союза), согласно которым Россия обязывалась сделать множество территориальных уступок, также демобилизовав свои армию и флот. От России отторгались привислинские губернии, Украина, губернии с преобладающим белорусским населением, Эстляндская, Курляндская и Лифляндская губернии, Великое княжество Финляндское. Большинство этих территорий должны были превратиться в германские протектораты либо войти в состав Германии. Также Россия обязывалась признать независимость Украины в лице правительства УНР. На Кавказе Россия уступала Карсскую область и Батумскую область. Советское правительство прекращало войну с Украинским Центральным Советом (Радой) Украинской Народной Республикой и заключало с ней мир. Армия и флот демобилизовывались. Балтийский флот выводился из своих баз в Финляндии и Прибалтике. Черноморский флот со всей инфраструктурой передавался Центральным державам. Россия выплачивала 6 миллиардов марок репараций плюс уплата убытков, понесенных Германией в ходе русской революции — 500 млн золотых рублей. Советское правительство обязывалось прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах, образованных на территории Российской империи. В итоге от Советской России была отторгнута территория площадью 780 тыс. кв. км. с населением 56 миллионов человек (треть населения Российской империи) и на которой находились (до революции): 27 % обрабатываемой сельскохозяйственной земли, 26 % всей железнодорожной сети, 33 % текстильной промышленности, выплавлялось 73 % железа и стали, добывалось 89 % каменного угля и изготовлялось 90 % сахара; располагались 918 текстильных фабрик, 574 пивоваренных завода, 133 табачных фабрики, 1685 винокуренных заводов, 244 химических предприятия, 615 целлюлозных фабрик, 1073 машиностроительных завода и проживало 40 % промышленных рабочих. Кроме того, при отказе большевиков от царских долгов (произошедшем в январе 1918 года) Россия вынуждена была подтвердить все долги Центральным державам, и возобновить по ним выплаты.  Понятно, что Бресткий мир был не долгим - уже в ноябре 1918 года британские и французские генералы, которым, естественно, никак не нравилось подобное усиление Германии, вынудило вписать специальный пункт об отказе от условий Брест-Литовского мира в текст Компьенского перемирия. Последний раз редактировалось Chugunka; 16.09.2021 в 13:31. |

|

#435

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/2390/

С середины XIX века киргизские и казахские племена, подчинённые ханству, стали переходить вроссийское подданство, не в силах терпеть произвол и беззаконие кокандских наместников. Это привело к вооружённым конфликтам ханства с российскими войсками. Один из таких конфликтов закончился тем, что российский полковник Черняев занял Ташкент, уничтожив значительные силы местного полевого командира Якуб Бега, после чего заставил подписать местного князька Худояр-хана торговый договор об образовании единого экономического пространства с Россией. Хану даже вручили бриллиантовые знаки ордена святого Станислава I степени и титул «светлости». Увы, урок не был усвоен – в Кокандском ханстве неоднократно вспыхивали мятежи, а местные муллы чуть ли не каждый год объявляли газават – священную войну. И это было не пустой угрозой: один из отрядов кокандцев по дороге в Ходжент захватил и безжалостно вырезал семьи русских офицеров. Впрочем, иногда нападавшие сталкивались с ожесточенным сопротивлением. ямщицким старостой был отставной солдат 3-го стрелкового батальона, крестьянин Псковской губернии Степан Яковлев. Узнав о приближении кокандцев, он закрыл и завалил дровами и мебелью ворота в станционный двор, а сам засел на стоявшей напротив ворот вышке. Когда кокандцы явились к станции отважный ямщик открыл огонь из винтовки. Почти двое суток один человек удерживал целый отряд. В конце концов кокандцы, пользуясь численным преимуществом подожгли станцию. Тогда Яковлев бросился на толпу врагов, раздавая им удары прикладом, но был зарублен. Отсеченную голову смельчака увезли в Коканд. Уже в 1877 году на месте гибели Яковлева была установлена плита, а в 1895 году — гранитный обелиск с мраморным крестом. В ответ на этот террор российский император Александр II решил радикально решить «Кокандский вопрос». Император направил войска под командованием легендарного генерала Михаила Скобелева, отдав ему приказ не церемониться. И такого быстрого разгрома еще не знало Кокандское ханство: профессиональная русская армия стерла в порошок все банды басмачей, привыкших жить разбоем и нападениями на женщин и детей. Хана Абдуррахмана Автобачи под конвоем отправили в Петербург, а вот главного идеолога «газавата» Пулат-бека расстреляли на той самой площади, где он привык творить кровавые расправы над русскими пленными.  Самостоятельность Кокандского ханства была ликвидирована полностью. Его территория была включена в состав Туркестанского генерал-губернаторства в качестве Ферганской области. Последний раз редактировалось Chugunka; 16.09.2021 в 13:32. |

|

#436

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2016/03/03/scherba/

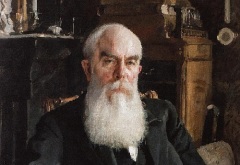

03 марта 2016, 00:02 Мемория  Лев Щерба 3 марта 1880 года родился выдающийся филолог Лев Щерба Личное дело Лев Владимирович Щерба (1880-1944) родился в городе Игумен Минской губернии, куда незадолго до его рождения переехали его родители. Вырос в Киеве, там же окончил гимназию с золотой медалью. В 1898 году поступил на естественный факультет Киевского университета. В 1899 году, после переезда родителей в Петербург, перевёлся на историко-филологический факультет Петербургского университета. Учился у профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ - одного из самых блестящих филологов XIX—XX веков. Окончил университет в 1903 году, получив золотую медаль за сочинение «Психический элемент в фонетике». Бодуэн-де-Куртенэ оставляет его при кафедре сравнительной грамматики и санскрита.  Лев Щерба с женой Фото из архива Т. Д. Коломийцовой В 1906 году университет командирует Льва Щербу за границу. Год он проводит в Северной Италии, самостоятельно изучая живые тосканские диалекты. В 1907 г. переезжает в Париж, где в лаборатории экспериментальной фонетики Ж.-П. Руссело в Коллеж де Франс знакомится с аппаратурой, изучает по фонетическому методу английское и французское произношения и работает самостоятельно, накапливая экспериментальный материал. Осенние каникулы 1907 и 1908 годов проводит в Германии, изучая мужаковский диалект лужицкого языка в окрестностях города Мускау (Мужаков). Изучение этого затерянного в немецком языковом окружении славянского языка крестьян подсказано было ему Бодуэном-де-Куртенэ в целях разработки теории смешения языков. Кроме того, Лев Владимирович стремился всесторонне изучить какой-нибудь живой, совершенно ему незнакомый бесписьменный язык, что он считал особенно важным для того, чтобы не навязывать языку каких-нибудь предвзятых категорий, не укладывать язык в готовые схемы. Он поселяется в деревне в окрестностях города Мужаков, не понимая ни полслова на изучаемом диалекте. Учит язык, живя одной жизнью с семьей, принявшей его, участвуя в полевых работах, разделяя воскресные развлечения. Собранные материалы стали основой докторской диссертации Щербы. Конец своей заграничной командировки он проводит в Праге, изучая чешский язык. В 1909 году Щерба возвращается в Петербург, избирается приват-доцентом Петербургского университета и одновременно становится хранителем кабинета экспериментальной фонетики, основанного еще в 1899 г. профессором С. К. Буличем, но находившегося в запущенном состоянии. Он активно начинает заниматься развитием кабинета и добивается значительной дотации на приобретение необходимой аппаратуры и книг. Преобразовав кабинет в лабораторию экспериментальной фонетики, Лев Щерба до конца своей жизни, в течение тридцати с лишним лет, развивал работу лаборатории, являвшейся его любимым детищем. Одновременно с работой в университете Щерба преподавал на Высших женских курсах, в Психоневрологическом институте, на курсах для учителей глухонемых и учителей иностранных языков. Читал курсы по введению в языкознание, сравнительной грамматике, фонетике, русскому и старославянскому языкам, латыни, древнегреческому, преподавал произношение французского, английского и немецкого языков. В 1912 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Русские гласные в качественном и количественном отношении», а еще спустя три года — докторскую диссертацию («Восточнолужицкое наречие»). С 1916 года занимал должность профессора кафедры сравнительного языкознания Петроградского университета. В течение 1920-х годов Лев Щерба помимо научной деятельности много занимался и организаторской работой, являясь устроителем и руководителем различных курсов иностранных языков, в частности фонетического института практического изучения языков и др. Он предполагал организовать в этом институте наряду с преподаванием западноевропейских и восточных языков также и преподавание русского языка для нерусских. Ввел там преподавание иностранных языков по фонетическому методу, разработав свою оригинальную систему. Начиная с 20-х годов, Щерба являлся бессменным председателем Лингвистического общества (естественного продолжения лингвистического отделения Неофилологического общества), группируя вокруг себя лингвистов разнообразных специальностей. С 1923 по 1928 годы под его редакцией выходят четыре выпуска сборника «Русская речь», задачей которого была популяризация лингвистики. В их создании принимали участие как ученые старшего поколения, например Д. Н. Ушаков, В. И. Чернышев и др., так и молодые - С. Г. Бархударов, С. И. Бернштейн, В. В. Виноградов, Б. А. Ларин и др. В 1924 Щерба избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР, и с этого времени начинается его плодотворная деятельность в области теории составления словарей, результатом которой стало написание в 1940 году труда «Опыт общей теории лексикографии». Около 1930 года Щерба занялся пересмотром своих общелингвистических положений, и результатом этого явилась статья «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании», которой он придавал большое значение. В 30-е годы он продолжает заниматься словарной работой, пишет учебное пособие «Фонетика французского языка», уделяет большое внимание исследованию различных вопросов грамматики, по преимуществу синтаксических, русского языка. Среди его научных интересов, помимо уже названных, были также грамматика, вопросы взаимодействия языков, вопросы преподавания русского и иностранных языков, вопросы языковой нормы, орфографии и орфоэпии. Он участвует в широко развернувшихся работах по стандартизации и урегулированию орфографии и по грамматике русского языка. Лев Владимирович входит в состав коллегии, редактирующей школьный учебник по грамматике русского языка С. Г. Бархударова, участвует в составлении «Проекта правил единой орфографии и пунктуации», вышедшего в 1940 г. В Ленинградском университете Щерба преподавал до 1941 года. После начала войны был эвакуирован вместе со всеми институтами Наркомпроса в Нолинск, где провел два года. В Нолинске пишет работу «Теорию русского письма», которая осталась незаконченной, затем книгу «Основы методики преподавания иностранных языков» по плану Института, статьи по методике преподавания языков и другие. Последние годы жизни после реэвакуации провёл в Москве. В 1943 году был избран академиком АН СССР, членом Парижского института по изучению славянских языков, Парижского лингвистического общества. В марте 1944 г. — действительным членом вновь созданной Академии педагогических наук СССР, в которой становится во главе историко-филологического отдела. В августе 1944 года Щерба серьезно заболел. Готовясь к тяжёлой операции, он изложил свои взгляды на многие научные проблемы в статье «Очередные проблемы языковедения» («языкознания»). Этот труд стал своего рода завещанием Льва Владимировича. Учёный не вынес операции. Лев Щерба скончался 26 декабря 1944 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Чем знаменит Выдающийся русский лингвист Лев Щерба вошел в историю лингвистики прежде всего как специалист по фонетике и фонологии. Развив разработанную Бодуэном концепцию фонемы, он придал термину «фонема» его современное значение. Ему принадлежит первый в истории науки специальный анализ понятия фонемы как словоразличительной и морфеморазличительной единицы, противопоставленной оттенку (варианту) как единице, не обладающей такой дистинктивной функцией. Создав оригинальную «ленинградскую» фонологическую концепцию, стал основателем Ленинградской фонологической школы. Еще в дореволюционные годы Щерба основал фонетическую лабораторию в Петербургском университете, старейшую из ныне существующих в России; в настоящее время она носит его имя. Щербой была поставлена проблема построения активной грамматики, идущей от значений к выражающим эти значения формам (в отличие от более традиционной пассивной грамматики, идущей от форм к значениям). Занимаясь лексикологией и лексикографией, он четко сформулировал важность разграничения научного и «наивного» значения слова, предложил первую в отечественном языкознании научную типологию словарей. Как лексикограф-практик он (совместно с М.И.Матусевич) был автором большого Русско-французского словаря. Щерба ввёл понятия отрицательного языкового материала и лингвистического эксперимента. При проведении эксперимента, полагал он, важно использовать не только примеры того, как можно говорить, но и рассматривать отрицательный материал – то есть как не говорят. В этой связи он писал: «... в "текстах" лингвистов обыкновенно отсутствуют неудачные высказывания, между тем как весьма важную составную часть "языкового материала" образуют именно неудачные высказывания с отметкой "так не говорят", которые я буду называть "отрицательным языковым материалом". Роль этого отрицательного материала громадна и совершенно еще не оценена в языкознании, насколько мне известно». Написал книги «Русские гласные в качественном и количественном отношении» (1912), «Восточнолужицкое наречие» (1915), «Фонетика французского языка» (1963). О чем надо знать Лев Щерба является автором известной фразы «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка». Эта искусственная фраза на основе русского языка, в которой все корневые морфемы заменены на бессмысленные сочетания звуков, была создана филологом для иллюстрации того, что многие семантические признаки слова можно понять из его морфологии. Морфологические признаки (окончания, суффиксы и служебные слова) позволяют носителю языка получить определённое представление о содержании этого предложения из несуществующих слов - «такое-то нечто/некто неким образом совершало и совершает некое действие». Фраза была придумана в конце 1920-х годов и использовалась Щербой на вводных лекциях к курсу «Основы языкознания». Согласно рассказу Ираклия Андроникова, исходно она звучала: «Кудматая бокра штеко будланула тукастенького бокрёночка». Точное звучание фразы до сих пор неизвестно. Сам Щерба произносил её в разное время по-разному. Широкую же известность фраза приобрела после ее упоминания в научно-популярной книги Льва Успенского «Слово о словах». Прямая речь Об истоках безграмотности: «Для низших слоев грамотных людей эта самая грамотность была вообще пределом науки; уметь правильно расставлять яти значило быть «ученым человеком». Для высших слоев грамотных людей требования орфографии оправдывались наукой, и нарушать эти требования значило разрушать науку, значило разрушать родной язык, отрекаясь от его истории. Для того чтобы ясно представить себе эти прежние умонастроения, достаточно вспомнить о тех жарких спорах, которые велись на тему о том, как писать: лѣчебница или лечебница, болѣ или боле, ветчина или вядчина и т. п. Реформа орфографии наглядно, а потому безвозвратно, уничтожила все эти иллюзии. Оказалось, что можно писать хлеб, снег, беспричинный и т. д., и т. д., за что раньше ставили двойку, лишали диплома или не принимали на службу писцом. Практический вывод, который был сделан отсюда широкими массами, и не только ими, но и учительством, и не только низовым, но и средним, вообще почти всем обществом, был тот, что орфография — вещь неважная, пиши, дескать, как хочешь, не в том сила. Я утверждаю это не как собственный домысел, а как постоянно подтверждающееся наблюдение над жизнью и школой. Эта новая оценка орфографии была подкреплена свойственным всем революционным эпохам презрением к «форме» и погоней за «существом». В результате и получилась та недооценка значения орфографии, которая, по моему глубокому убеждению, и является коренной причиной современной безграмотности». О языке и речи, как о едином целом: «Очевидно, что языковая система и языковой материал — это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности, и так как не менее очевидно, что языковой материал вне процесса понимания будет мертвым, само же понимание вне как-то организованного языкового материала (т. е. языковой системы) невозможно». Про смысловую составляющую речи: «Если бы наш лингвистический опыт не был упорядочен у нас в виде какой-то системы, которую мы и называем грамматикой, то мы были бы просто понимающими попугаями, которые могут повторять, и понимать только слышанное». Ларин Б.А. о Льве Щербе: «Он до последних дней жизни был рыцарем филологии, не изменявшим ей в годы самых больших потерь, унижений и нападок на филологическое образование. Впоследствии, уже тяжело больной, он продолжал везде, где это было целесообразно, добиваться восстановления филологии в средней школе и подъема ее в высшей школе. Эти усилия Л. В. Щербы оказались не безуспешными, хотя многие его идеи, планы и предложения остались заветом для светлого будущего русской школы». 5 фактов о Льве Щербе В 1921 году Лев Щерба помогал созданию письменности языка коми. С 1924 года Щерба являлся почётным членом Международной ассоциации фонетистов. В 1929 году вышла брошюра Щербы «Как надо изучать иностранные языки», где он поставил ряд вопросов, касающихся изучения иностранных языков взрослыми. В конце 30-х годов Щерба занимался переводами графики различных языков с латинского на русский алфавит, в частности, проектом создания кабардинского алфавита на основе русской графики. Созданная Львом Щербой лаборатория экспериментальной фонетики ныне носит его имя. Материалы о Льве Щербе Выдающийся русский лингвист Лев Владимирович Щерба Л. В. Щерба. Основные вехи его жизни и научного творчества. Статья о Льве Щербе в «Кругосвете» Статья о Льве Щербе в Википедии Последний раз редактировалось Полит. ру; 03.03.2016 в 19:23. |

|

#437

|

||||

|

||||

|

http://www.kommersant.ru/gallery/2422288#id=1124724

2006 год. Запущена социальная сеть «Одноклассники» Фото: Коммерсанть/Андрей Махонин  1818 год. В Москве состоялось торжественное открытие вовзведенного на народные деньги памятника Козьме Минину и Дмитирию Пожарскому Фото: Фотоархив журнала «Огонек».  1877 год. В Большм театре прошла премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» Фото: Фотоархив журнала «Огонек».  1921 год. В Абхазии установлена советская власть Фото: А. Новиков/Фотоархив журнала «Огонек». Последний раз редактировалось Chugunka; 25.12.2019 в 09:17. |

|

#438

|

||||

|

||||

|

http://www.ng.ru/dayhist/2016-03-04/12_day.html

Различия в картине мира... Одни люди знают общеизвестные и общеобязательные вещи, а другие их не знают. Или еще просто не прослышали. Актер Михаил Игнатюк, родившийся 4 марта 1880 года (ум. 1951), взял себе благозвучный сценический псевдоним: Ленин. Взял в честь жены Лены по совету своего наставника Александра Ленского (не Ленинского). Сначала отмежевывался от Ульянова-Ленина (как говорится, даже не однофамилец), потом помалкивал и служил директором Малого театра. Михаил Ленин в роли Чацкого. Фото 1915 года |

|

#439

|

||||

|

||||

|

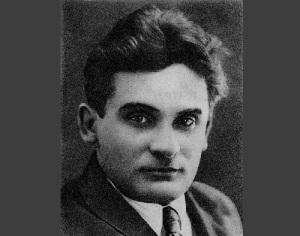

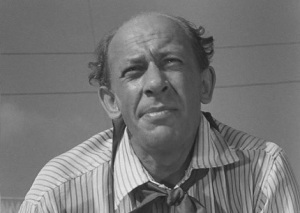

http://polit.ru/news/2016/03/04/gamov/

04 марта 2016, 00:07 Мемория  Физик Джордж Гамов wikipedia.org 4 марта 1904 года родился физик Джордж Гамов Личное дело Георгий Антонович Гамов (1904-1968) родился в Одессе в учительской семье. Его отец, потомственный дворянин Антон Михайлович Гамов преподавал русский язык и литературу в частной гимназии и реальном училище. Мать, Александра Арсеньевна Лебединцева, умерла рано, так что мальчик воспитывался отцом. Отец поощрял увлечение Гамова естественными науками - физикой, астрономией, биологией и даже купил сыну микроскоп и телескоп. Не удивительно, что после окончания школы в 1921 году тот поступил на математическое отделение физико-математического факультета Новороссийского (Одесского) университета. Одновременно Гамов подрабатывал вычислителем в Одесской астрономической обсерватории. Всего через год Гамов поступил на физико-математический факультет Петроградского университета, который в те годы был центром зарождавшейся советской физической науки. По протекции старого знакомого его отца профессора В. Н. Оболенского, он устроился наблюдателем на Метеорологическую станцию Лесного института, чтобы иметь дополнительный заработок. Трижды в день – в 6 утра, 12 дня и 6 вечера - в любую погоду он снимал показания приборов, совмещая это с учёбой в университете. Гамов проработал наблюдателем до сентября 1923 года. С сентября 1923 по октябрь 1924 года Гамов заведовал полевой метеорологической обсерваторией 1-й Артиллерийской школы, читал там лекции по физике. В октябре 1924 года он был приглашён Дмитрием Рождественским в Государственный оптический институт, где занялся разработкой методики отбраковки оптического стекла и изучением аномальной дисперсии света в парах калия. Это сотрудничество продолжалось до апреля 1925 года, когда Гамов решил окончательно сосредоточиться на теоретических исследованиях.  Джордж Гамов Молодой ученый хотел специализироваться в области общей теории относительности. Его дипломная работа в итоге была посвящена некоторым вопросам теории адиабатических инвариантов. В 1926 году Гамов окончил университет и поступил в аспирантуру. Он занялся квантовой механикой. Эта наука еще только формировалась, лежащий в ее фундаменте принцип неопределенности был открыт и сформулирован В. Гейзенбергом в 1927 году. Гамову повезло - университет отправил его на научную стажировку в Германию, в Институт теоретической физики в Геттингене, где молодым ассистентом был Гейзенберг. Однако разрешение и все необходимые документы он смог получить только весной 1928 года. В июне 1928 года Гамов приехал в Геттинген, где был представлен руководителю группы теоретиков Максу Борну и сразу включился в работу институтского семинара. Решив заняться какой-либо нерешённой теоретической проблемой, Гамов выбрал в качестве основного направления теорию атомного ядра, и в частности, проблему альфа-распада, одного из самых загадочных явлений ядерной физики тех лет. Гамов применил квантовую механику и доказал, что альфа-частицы вылетают из ядра путем квантовомеханического туннелирования, просачиваясь сквозь потенциальный барьер, который удерживает частицы внутри ядра. Это было первое успешное объяснение поведения радиоактивных элементов на основе квантовой теории. На основе своей теории Гамов смог оценить размер ядер и дать теоретический вывод эмпирического закона Гейгера — Неттолла, связывающего энергию вылетающей альфа-частицы с характерным временем альфа-распада (периодом полураспада ядер). Уже в июле 1928 года Гамов отослал готовую статью в журнал «Zeitschrift für Physik». Теория быстро получила признание, сделав молодого советского физика широко известным в научном мире. В сентябре 1928 года срок командировки Гамова истёк. По дороге обратно в Ленинград он заехал в Копенгаген, где встретился с Нильсом Бором, который предложил ему остаться на год в его институте и выхлопотал ему стипендию фонда Карлсберга. Командировка была продлена. За это время Гамов посетил важнейшие научные центры того времени: побывал в Лейдене, где обсуждал с Паулем Эренфестом первые шаги капельной модели ядра; посетил Кембридж, где включился в обсуждение перспектив расщепления ядер ускоренными протонами. Весной 1929 года Гамов все-таки вернулся в Ленинград, но уже осенью вновь отправился в Копенгаген. Этому способствовало получение им годовой стипендии Рокфеллеровского фонда (120 долларов в месяц), на которую его выдвинули бывший научный руководитель Крутков и академик Алексей Крылов. За рубежом Гамов активно участвовал в работах по ядерной тематике, проводившихся в Дании и Англии, много путешествовал. Летом 1931 года он планировал отправиться в путешествие по Европе на мотоцикле, но у него истёк срок действия визы и он был вынужден вернуться в СССР. Весной 1931 года Гамов вернулся в Ленинград и сразу же включился в работы по ядерной физике, которые начали проводиться в Радиевом институте, Физико-математическом институте (ФМИ) и Ленинградском университете. Вскоре академик Абрам Иоффе пригласил его консультантом новообразованного Отдела физики ядра в Ленинградском Физико-техническом институте, где уже работали Николай Семёнов, Игорь Курчатов, Яков Френкель, Владимир Фок и др. В период работы Гамова и при его непосредственном участии в физическом отделе Радиевого института был создан первый в Европе циклотрон (в 1932 году Г. А. Гамов и Л. В. Мысовский представили проект к рассмотрению Учёным советом, утвердившим его; установка была запущена в 1937 году уже после эмиграции Гамова) В марте 1932 года Гамов был избран членом-корреспондентом АН СССР. Он был и остаётся самым молодым из избранных физиков за всю её историю — в 28 лет. В 1931 году Гамова познакомился с выпускницей физико-математического факультета МГУ Любовью Вохминцевой и вскоре сделал ей предложение. К этому времени положение учёных в СССР стало ухудшаться. В октябре 1931 года Гамову не удалось получить разрешение на выезд в Рим для участия в Международном конгрессе по ядерной физике, куда он был приглашён. В итоге его доклад прочитал Макс Дельбрюк. После этого Гамов стал искать возможность покинуть Советский Союз. Он был готов сделать это даже нелегально. Осенью 1933 года Гамов по рекомендации Иоффе был назначен советским представителем на Седьмом Сольвеевском конгрессе в Брюсселе. Благодаря знакомству с Николаем Бухариным он смог попасть на приём к Молотову и получить визу и для своей жены. После окончания командировки ученый решил не возвращаться в СССР и начал переговоры о получении постоянной работы за рубежом. В идеале Гамова хотел подобно Капице жить и работать за границей, свободно посещать крупнейшие научные центры и мероприятия, оставаясь гражданином СССР и имея возможность в любой момент приехать на родину. Однако так не получилось. Спустя год, в октябре 1934 года, после того как он не вернулся к крайнему установленному сроку, Гамов был уволен из Радиевого института и ФМИ. В 1938 году он был исключён из числа членов-корреспондентов АН СССР. После отказа возвращаться в Советский Союз Гамов работал во многих местах - в Радиевом институте в Париже, в Кембриджском университете, в Институте Бора в Копенгагене, но предложения постоянного места не получил. В 1934 году по протекции известного физика Мерла Тьюва он, наконец, был приглашён на должность профессора в Университет Джорджа Вашингтона, где начал работать с осени 1934 года. Гамов за короткое время инициировал проведение в Вашингтоне ежегодных конференций, на которые собирались крупнейшие физики мира. Еще одним важным шагом стало приглашение в качестве ближайшего сотрудника старого знакомого ещё по копенгагенским временам Эдварда Теллера (как образно выражался Гамов, «чтобы было с кем поговорить о теоретической физике»). Сотрудничество с Теллером оказалось плодотворным. В 1936 году им удалось обобщить теорию бета-распада Ферми, сформулировав правила отбора и введя представление о «переходах Гамова — Теллера» (переходы с изменением спина ядра). В 1937—1940 годах Гамов построил первую последовательную теорию эволюции звёзд с термоядерным источником энергии. В 1940—1941 годах вместе со своим учеником Марио Шенбергом изучил роль нейтрино в катастрофических процессах, происходящих при вспышках новых и сверхновых звёзд (так называемое нейтринное охлаждение). В 1942 году совместно с Теллером предложил теорию строения красных гигантов, предположив наличие у них устойчивого ядра и оболочки, в которой происходят термоядерные реакции. В 1946 году Гамов активно включился в работу в области космологии, предложив модель «горячей Вселенной» в уточнение теории «Большого Взрыва». Исходя из большого значения энтропии ранней Вселенной, в 1948 году Гамов совместно со своими учениками Ральфом Альфером и Робертом Херманом разработал теорию образования химических элементов путём последовательного нейтронного захвата (нуклеосинтез). В рамках этой теории было предсказано существование фонового микроволнового (реликтового) излучения. В середине 1950-х годов Гамов развёлся с Любовью Вохминцевой и женился на Барбаре Перкинс. В 1954 году он публикует статью, в которой первым поставил проблему генетического кода, доказывая, что «при сочетании 4 нуклеотидов тройками получаются 64 различные комбинации, чего вполне достаточно для "записи наследственной информации» выражая при этом надежду, что «кто-нибудь из более молодых ученых доживет до его расшифровки». В 1956 году он переехал в Боулдер, где занял должность профессора Колорадского университета. В том же году Гамов получил от ЮНЕСКО премию Калинга за популяризацию науки. В последние годы жизни Гамов тяжело страдал от нарушений сердечно-сосудистой системы, перенёс несколько операций. Умер Георгий Гамов в Боулдере 19 августа 1968 года. Похоронен там же на кладбище Green Mountain Cemetery. Чем знаменит. Советский и американский физик-теоретик, астрофизик и популяризатор науки Джордж Гамов известен своими работами по квантовой механике, атомной и ядерной физике, астрофизике, космологии, биологии. Гамов является автором первой количественной теории альфа-распада, одним из основоположников теории «горячей Вселенной» и одним из пионеров применения ядерной физики к вопросам эволюции звёзд. Он первым сформулировал проблему генетического кода. О чем надо знать Широкую известность Гамову принесли его научно-популярные произведения, в которых живым и доступным языком рассказывается о современных научных представлениях. Зимой 1938 года он написал небольшой фантастический рассказ о приключениях банковского клерка мистера Томпкинса в мире теории относительности. Но в тот момент ни один журнал не заинтересовался рассказом и не захотел опубликовать его. После этого Гамов решил больше не заниматься писательством. Однако летом того же года на конференции в Варшаве он упомянул об этой неудаче в разговоре с кембриджским физиком Чарльзом Дарвином, внуком знаменитого естествоиспытателя, и тот посоветовал ему отослать рассказ в журнал «Discovery», который издавался в Кембриджском университете под редакцией Чарльза Сноу. Сноу не только согласился напечатать рассказ, но и предложил написать ещё несколько. В итоге цикл рассказов «Мистер Томпкинс в стране чудес» был в 1940 году издан отдельной книгой и выдержал множество переизданий почти на всех европейских языках. Успех этой книги побудил Гамова написать несколько продолжений приключений мистера Томпкинса (в том числе в мире квантовой механики и молекулярной биологии), а также ряд других научно-популярных книг по физике и астрофизике. Он также являлся автором около десятка статей в известном журнале «Scientific American». Прямая речь Лев Ландау о Гамове: «Необходимо избрать Джони Гамова академиком. Ведь он бесспорно лучший теоретик СССР». Астроном Вера Рубин о Гамове: «Он не умел ни писать, ни считать. Он не сразу сказал бы вам, сколько будет 7×8. Но его ум был способен понимать Вселенную». Английский физик Невилл Мотт о Гамове: «Гамов, работающий в Институте, — приятный и живой молодой человек, который развил исключительно остроумную теорию, относящуюся к радиоактивным ядрам. Никогда не подумал бы, что он русский, он — человек типа Оливера Уолкера; часто бывает в кино и любил бы мотоцикл, если б он у него был. Он читает Конан Дойля и не ходит на концерты, что не мешает ему быть блестящим физиком. Он получает результаты, не злоупотребляя математикой». Датский физик Кристиан Мёллер о Гамове: «Временами возникало ощущение, что на самом деле он использует все своё время и энергию на придумывание шуток и грубоватых острот и что он именно это считал, так сказать, своей главной задачей, а что важные статьи, которые он писал тогда об альфа-распаде и свойствах атомных ядер, были лишь побочным продуктом его деятельности». 11 фактов о Джордже Гамове Гамов был очень высоким человеком – его рост составлял 192 см (по другим данным - 204 см). Предки Гамова по материнской линии принадлежали к южнорусскому духовенству и в большинстве были священниками, занимая видные посты в церковной иерархии. Народоволец Всеволод Лебединцев, казнённый за попытку покушения на министра юстиции Ивана Щегловитова, приходился Георгию Гамову двоюродным братом. Лебединцев стал прототипом Вернера из знаменитого «Рассказа о семи повешенных» Леонида Андреева. Одним из учеников отца Гамова в старших классах Одесского реального училища был Лев Троцкий, который упоминал о нём в автобиографии «Моя жизнь». Антон Михайлович высоко ценил талант этого гимназиста и хранил написанные им сочинения. С помощью подаренного отцом микроскопа юный Гамов проделал, возможно, первое в своей жизни научное исследование. Он произвел микроскопический анализ «тела Христова», полученного в виде просфиры в церкви. Сравнив его с составом обычного хлеба, смоченного красным вином, он не обнаружил следов эритроцитов, которые должны были бы присутствовать, по мнению исследователя, в крови господней. Во времена студенчества Гамова сформировался кружок молодых физиков-единомышленников, названный его участниками «Джаз-бандой». Его ядро составляли вместе с Гамовым Дмитрий Иваненко и Лев Ландау. Приятелей называли тремя мушкетерами под именами, которые они сохранили на всю жизнь - Джо (Джонни), Димус и Дау. В 1926 г. к ним присоединился Матвей Бронштейн, получивший прозвище Аббат. В компанию также входили Андрей Ансельм, В. А. Кравцов и Виктор Амбарцумян. В начале 1928 года Гамов, Иваненко и Ландау опубликовали в Журнале Русского физико-химического общества статью «Мировые постоянные и предельный переход», в которой дали иерархию физических теорий на основе системы фундаментальных констант, включающих скорость света, гравитационную постоянную и постоянную. Несмотря на то, что сами авторы считали эту работу всего лишь шуткой и никогда на неё не ссылались, впоследствии она привлекла внимание исследователей своими идеями, которые касаются фундаментальных основ физики и принципов её развития. Летом 1932 года, во время отпуска в Крыму, Гамов с женой попытались сбежать из СССР и доплыть до турецкого побережья на байдарке, однако им помешал шторм. Имя «невозвращенца» Георгия Гамова до самого конца 80-х годов упоминалось только в специальной литературе. Над автобиографической книгой «My world line. An informal biography» Гамов начал работать незадолго до смерти и так и не успел увидеть ее опубликованной. Одно из высоких зданий, построенных на территории Колорадского университета, носит название «Башня Гамова». В честь Джорджа. Гамова назван кратер на обратной стороне Луны, а также астероид 8816 Gamov, открытый астрономом Людмилой Карачкиной в Крымской Астрофизической Обсерватории. Материалы о Джордже Гамове В. Я. Френкель. Георгий Гамов: линия жизни А. Д. Чернин. Гамов в Америке: 1934—1968 Мировая линия Гамова Статья о Джордже Гамове в Википедии Последний раз редактировалось Полит. ру; 04.03.2016 в 19:11. |

|

#440

|

||||

|

||||

|

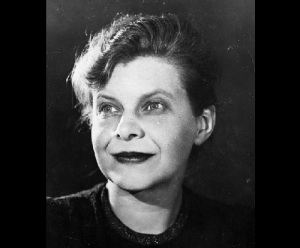

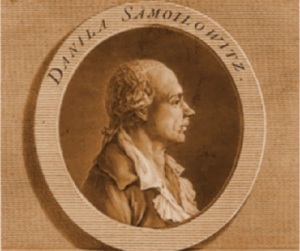

https://www.calend.ru/day/2019-3-4/

Праздники 4 марта в народном календаре  День Катыша Дата по старому стилю: 20 февраля День памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя, жившего на Сицилии в 8 веке, в языке русского народа очень быстро превратился в день Катыша. Объяснение такому названию нашлось простое: в этот... 4 марта в истории Знаменательные события  1818 В Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому Инициаторами установки памятника были члены передового Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Это же общество предложило во главе композиции будущего памятника поставить народного героя Кузьму Минина. В 1808 году дается...  1877 На сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро» 4 марта 1877 года на сцене Большого театра в Москве состоялась премьера балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Авторами либретто были директор московских театров Владимир Бегичев и артист балета Василий Гельцер, а постановщиком –... Родились в этот день  1928 Василий Грязев советский и российский конструктор артиллерийского и стрелкового вооружения  1937 Юрий Сенкевич российский путешественник, телеведущий  1939 Лариса Лужина советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР  1954 Борис Моисеев советский и российский танцовщик, хореограф, поп-певец, Заслуженный артист РФ  1979 Вячеслав Малафеев российский футболист, вратарь, Заслуженный мастер спорта России Умерли в этот день  1744 — 1805 Даниил Самойлович русский военный врач, основатель отечественной эпидемиологии  1852 Николай Гоголь русский писатель, классик мировой литературы  1923 Александр Опекушин русский художник, скульптор-монументалист  1992 Евгений Евстигнеев советский актер театра и кино, Народный артист СССР © Calend.ru Последний раз редактировалось Chugunka; 20.12.2019 в 10:02. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |

|

|