|

|

#441

|

||||

|

||||

|

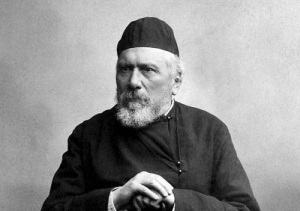

—30 г. По легенде, в этот день по приказу императора Диоклетиана, был казнен воин-христианин Георгий, канонизированный впоследствии под именем Георгия Победоносца. Святой патрон московского княжеского дома, Англии, русских воинов и пр. «Чудо св. Георгия о змие» изображено на гербах Москвы и России.

— 1147 г. Первое упоминание в летописях о Москве. — 1238 г. Пока великий князь Владимирский Юрий медлил, собирая войско на реке Сить, татары совершили стремительный маневр, взяли Москву, Владимир, и вышли ему в тыл. В последовавшей битве русское войско было разгромлено, а сам Юрий убит. С этого момента Северо-Восточная Русь попадает в вассальную зависимость от Орды. — 1349 г. Новгородское ополчение штурмом взяло крепость Орехов (Орешек), разгромив шведский гарнизон из 800 человек (крепость была заложена русскими в 1323 г. и затем потеряна). Пленные шведы были отправлены в Москву, а захваченным у них серебром новгородцы украсили церковь Бориса и Глеба. — 1807 г. Александр I подписал Указ о постройке завода по производству холодного оружия на Урале (г. Златоуст). С 1817г. высочайшим повелением все холодное оружие изготавливалось только на этом заводе. — 1813 г. В период Заграничного похода русской армии 1813—1814гг. войсками под командованием генерала А. И. Чернышева взят Берлин, французские войска были отброшены за р. Эльбу. — 1818 г. В Москве на Красной площади в присутствии царской фамилии и при многочисленном стечении народа открыт памятник Минину и Пожарскому. Войсками, отдававшими честь памяти национальных героев, командовал император. В 1932 г. памятник перемещен к Покровскому собору. Памятник создан по проекту Ивана Мартоса и отлит из бронзы мастером В. П. Екимовым. —1872 г. в Москве основан Исторический музей. — 1890 г. приказом по военному ведомству №73 «обязательно учреждаются Капиталы офицерские заемные» — в пехотных и кавалерийских полках, в отдельных батальонах и в артиллерийских бригадах и могли быть учреждаемы в прочих отдельных войсковых частях, равно как и во всех учреждениях, управлениях и заведениях военного ведомства. По своему назначению они имели характер ссудосберегательных касс. — 1919 г. Сосредоточив на фронте пять армий (около 130 тыс. человек), Колчак начинает свое крупнейшее наступление всем фронтом - на Казань, Симбирск, Самару, Оренбург, Уральск... — 1920 г. А. И. Деникин сдал командование Вооруженными Силами Юга России П.Н. Врангелю. "Всем, честно шедшим со мной в тяжелой борьбе, низкий поклон. Господи, дай победу армии, спаси Россию!" — 1940 г. В ходе советско-финляндской войны (1939— 1940 гг.) 70-я стрелковая дивизия под командованием М. П. Кирпоноса обошла по льду финского залива Выборгский укрепрайон с северо-запада, фактически блокировав его, и создала условия для продвижения советских войск в глубь Финляндии. — 1943 г. Войска Воронежского фронта (генерал-полковник ф. И. Голиков) начали Харьковскую оборонительную операцию, завершившуюся 25 марта. В ходе тяжелых боев против 2-й танковой и 1-й полевой германских армий (свыше 30 дивизий) советские войска были вынуждены оставить Харьков и Белгород и отойти за р. Северский Донец. — 1944 г. Войсками 1-го Украинского фронта (Маршал Советского Союза Г. К. Жуков) проведена Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. Ее цель — разгром во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом (Маршал Советского Союза И. С. Конев) основных сил гитлеровских войск группы армий «Юг». Завершилась операция 17.04.1944г. В результате ее войска 1-го Украинского фронта продвинулись на 80—350 км и вышли к предгорьям Карпат. — 1961 г. Впервые в мире баллистическая ракета (Р-12, М. К. Янгеля) обнаружена на дальности 1500 км средствами ПРО (разработаны под руководством Г. В. Кисунько) и сбита на высоте 25 км противоракетой В-1000 (изделие КБ П. Д. Грушина). Испытания проводились на полигоне Тюра-Там. День рождения войск противоракетной обороны. — 1977 г. в Москве произошло землетрясение силой 3-4 балла, которое было отголоском сильного землетрясения в Карпатах. — 1997 г. Первый запуск с космодрома Свободный. Запущены в космос РН "Старт-1" с ИСЗ "Зея". — 1799 г. штурмом и взятием крепости острова Корфу в Ионическом море ознаменован Средиземноморский поход объединенной русско-турецкой эскадры адмирала Ф.Ф.Ушакова. В результате штурма французский гарнизон (3700 человек, 650 орудий) капитулировал. Захвачены 1 линейный корабль, 1 фрегат, 2931 пленный и более 500 орудий. Штурм крепости явился ярким примером хорошо спланированных и согласованных действий кораблей и десанта. Взятие Корфу и других Ионических островов имело большое военное и политическое значение. На островах под протекторатом России и Турции была образована Республика Семи Островов, Россия приобрела на Средиземном море военную базу. Последний раз редактировалось Chugunka; 29.12.2019 в 18:12. |

|

#442

|

||||

|

||||

|

1238

Умер Юрий Владимирский Великий князь владимирский (с 1212), второй сын Всеволода Большое Гнездо. В связи с конфликтом между Всеволодом и старшим сыном Константином Всеволодовичем Юрий в 1211 был утвержден наследником и стал великим князем владимирским после смерти отца. Потерпев поражение в Липицкой битве 1216, Юрий уступил великое княжение Константину, получив в удел Радилов, затем Суздаль. После смерти Константина (1218) вновь занял великокняжеский стол. Несмотря на рост уделов, Юрий сохранил политическое единство Владимиро-Суздальского княжества. В результате успешного похода 1220 на Болгарию Волжско-Камскую, он значительно расширил территории княжества, основал (1221) Нижний Новгород, в 1226—32 провёл ряд удачных походов в земли мордвы, усилил свои позиции в Новгородской феодальной республике, Рязанском княжестве и др. Погиб в Ситской битве 1238 г. 1238 Ситская битва Сражение на р. Сить, притоке р. Мологи, между войсками великого князя владимирского Юрия Всеволодовича и монгольского темника Бурундая. После монголо-татарского вторжения во Владимиро-Суздальское княжество монголо-татары прошли от Углича к р. Сить и, внезапно напав на русское войско, разбили его. В Ситской битве погибли Юрий Всеволодович и другие союзные ему князья. В результате Ситской битвы монголо-татары сломили сопротивление князей Северо-Востосной Руси. |

|

#443

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/2413/

Инициаторами установки памятника были члены передового Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Это же общество предложило во главе композиции будущего памятника поставить народного героя Кузьму Минина. В 1808 году дается указание президента Академии художеств «о сочинении нескольких проектов для монумента, коим дворянство и граждане Нижегородской губернии желают ознаменовать подвиги гражданина Козьмы Минина и боярина князя Пожарского и представить в непродолжительном времени». К конкурсу привлекаются известные скульпторы Мартос, Прокофьев, Демут-Малиновский, Пиминов-старший, архитекторы Томон и Михайлов. В конце 1808 года был утвержден проект Мартоса. 1 января 1809 года была объявлена всенародная подписка, и по всей России разосланы гравюры с изображением утвержденного проекта, «дабы оный был известен всем россиянам». К 1811 году собранная сумма оказалась достаточной для начала работы над памятником. К этому же времени было решено установить памятник в Москве на Красной площади, а в Нижнем Новгороде поставить обелиск. Изначально скульптуру хотели установить на Страстной площади, затем выбрали место перед зданием Верхних торговых рядов на Красной площади, где он и был установлен. Мартос изображает момент, когда Минин обращается к раненому князю Пожарскому с призывом возглавить русское войско и изгнать поляков из Москвы. Стоя, он одной рукой вручает Пожарскому меч, а другой показывает ему на Кремль, призывая встать на защиту Отечества. Сам автор комментировал идею памятника так: «Минин устремляется на спасение Отечества, схватывает своей правой рукой руку Пожарского – в знак их единомыслия – и левой рукой показывает ему Москву на краю гибели». Открытие памятника состоялось (20 февраля) 4 марта 1818 года в присутствии императора и императрицы, «при бесчисленном скоплении народа». А.С. Пушкин писал П.А. Вяземскому, что наблюдал, как любуясь памятником, один мужик говорил другому: «Смотри, какие в старину были великаны! Нынче народ омелел». После революции 1917 года монументу повезло, он был включен в список памятников, имеющих историческую ценность. Хотя одна из фигур и изображала князя, памятник Минину и Пожарскому сносить не стали. А памятник великому князю Сергею Александровичу (участнику русско-турецкой войны и взятия Плевны) и памятникАлександру II работы А.М. Опекушина в Кремле после революции 1917 года были снесены.  В 1931 году памятник Минину и Пожарскому перенесли за ограду храма Василия Блаженного, как мешающий прохождению парадов на Красной площади. Теперь Минин показывает Пожарскому рукой не на Кремль, а на то пространство перед ГУМом, где этот памятник стоял раньше. Источник: calend.ru Последний раз редактировалось Chugunka; 17.09.2021 в 11:42. |

|

#444

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/2412/

Трудно поверить, но премьера единственной прижизненной постановки композитора успеха не имела. Это был почти провал. Среди причин специалисты называют слабую хореографию, которая в конечном счете и определила общее холодное восприятие спектакля публикой и критикой. Лишь спустя восемнадцать лет, уже в Санкт-Петербурге, в хореографии Петипа и Иванова «Лебединое озеро» потрясет и зрителей, и критиков. С тех пор «Лебединое озеро» стало классикой мировой хореографии и главным спектаклем лучших балетных сцен мира. Версия Петипа-Иванова стала классической. Она лежит в основе большинства последующих постановок «Лебединого озера», кроме крайне модернистских. Последний раз редактировалось Chugunka; 17.09.2021 в 11:43. |

|

#445

|

||||

|

||||

4 марта 1818 года ...в Москве открыт памятник Минину и Пожарскому. Установить на всенародно собранные средства памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, освободившим в 1612 году Москву от поляков, предложил поэт Василий Попугаев. Он состоял в «Вольном Обществе любителей словесности, наук и художеств». Члены общества открыто заявляли, что важнейшую роль в истории принадлежит народу, а не царям и полководцам. Поставить во главу композиции памятника фигуру простого нижегородца Минина, поднявшего народ на борьбу с поляками, они полагали справедливым. Выдающийся скульптор Иван Петрович Ма́ртос разделял такой взгляд на историю и с увлечением взялся за проект. Открытие в 1818 году памятника, средства на который собирали по всей стране, стало большим событием. Первоначально монумент установили посреди Красной площади в Москве (позже он был сдвинут к собору Василия Блаженного, где и стоит сегодня). «Во время сего торжественного обряда, — писала газета „Московские ведомости“, — стечение жителей было неимоверное: все лавки, крыши Гостинного двора... и самые башни Кремля были усыпаны народом...» Минин и Пожарский составляют единую группу, воодушевлённую общим порывом. Их фигуры просты, сдержанны и целеустремлённы. Минин широким свободным жестом руки указывает на Кремль, который предстоит освободить от врагов. Раненый Пожарский, готовясь к битве, принимает меч из рук Минина. На постаменте памятника высечена краткая надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия». Памятник напомнил современникам недавнюю Отечественную войну 1812 года, в которой, как и в событиях двухсотлетней давности, главным освободителем стал народ. |

|

#446

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2016/03/05/trediakovskij/

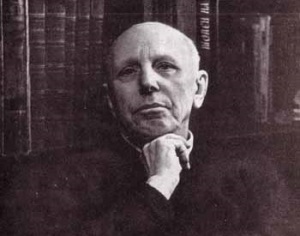

05 марта 2016, 00:16 Мемория  Неизвестный художник. Портрет Василия Тредиаковского Литературный музей Пушкинского Дома 5 марта (22 февраля) 1703 года родился поэт Василий Тредиаковский. Личное дело Василий Кириллович Тредиаковский (1703 – 1769) родился в Астрахани в семье священника. Учился в школе, где преподавали монахи-католики, а обучение велось на латыни. После окончания школы по воле отца должен был стать священником, но бежал в Москву и поступил в Славяно-греко-латинскую академию. За успехи в учебе был отправлен в Академию наук в Санкт-Петербурге, откуда вскоре самовольно уехал учиться за границу. Попал сначала в Голландию, а затем пешком добрался до Парижа, где обучался на богословском факультете Сорбонны, также изучал риторику, математику и философию. В совершенстве овладел французским языком, начал писать русские и французские стихи, познакомился с французской литературой. В Париже Тредиаковского материально поддерживал русский посол Александр Куракин.  Василий Тредиаковский Получив в Париже степень магистра, Василий Тредиаковский вернулся на родину в 1730 году. Был определен в Академию наук студентом, с 1733 года стал секретарем Академии наук, а в 1745 году по именному указу сделан профессором красноречия. Стал первым русским на данной должности. Одновременно занялся литературным творчеством, издав перевод галантно-любовного романа Поля Тальмана «Езда в остров любви» с приложением собственных стихов на русском, французском и латыни. Роман сделал Тредиаковского модным литератором, хотя духовенство и обвиняло его в развращении молодежи. Популярным стихотворением Тредиаковского стало «Стихи похвальные России». В Академии наук весной 1735 года Василий Тредиаковский выступил с докладом о том, как «привесть в порядок» искусство стихосложения, а в конце того же года завершил трактат «Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих знаний». Суть реформы русского стиха, предложенной Тредиаковским, заключалась в переходе от чисто силлабического стихосложения к силлабо-тоническому. В приложении к трактату были примеры всех возможных в то время стихотворных жанров: оды, любовной элегии, мадригала, рондо, эпистолы сонета и других. Позднее Тредиаковский выпустил дополненное издание трактата (1752), а также другой труд по теории стихосложения – «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» (1755). Всю жизнь Тредиаковский неустанно работал, издавая как собственные сочинения, так и переводы. Соперничал с другими поэтами – Сумароковым и Ломоносовым. Все трое писали в адрес друг друга колкие эпиграммы и всячески критиковали в статьях, хотя порой и примирялись. Во многом из-за Сумарокова, придумавшего для Тредиаковского прозвища Тресотин и Сотин (от французского слова, означающего «дурак»), Тредиаковский получил репутацию бездарного стихотворца. Но и Тредиаковский за словом в карман не лез, адресовав Сумарокову, например, такую эпиграмму: «Когда, по-твоему, сова и скот уж я, / То сам ты нетопырь и подлинно свинья». Одновременно Тредиаковский выполнял обязанности придворного поэта, сочиняя оды по случаю важных событий в жизни императорской семьи, другие стихотворения и готовя переводы с итальянского оперных либретто и пьес. В 1740 году ему было поручено сочинить стихи к знаменитой шутовской свадьбе в Ледяном доме. Кабинет-министр Артемий Волынский остался недоволен стихами и лично избил Тредиаковского, а после поэт был арестован, вторично избит слугами Волынского и принужден в одну ночь сочинить и выучить наизусть новые стихи. Когда Тредиаковский отправился жаловаться на самоуправство Волынского Бирону, Волынский, встретившись с ним в приемной Бирона, вновь его побил. Тредиаковский долго болел после избиения и, не надеясь уже поправиться, написал завещание, в котором распоряжался передать все свое собрание книг в академическую библиотеку. Но Тредиаковский выжил, а Волынский, интриговавший против Бирона, потерпел поражение и в том же году был казнен. В 1759 году Тредиаковский оставил службу в Академии наук и занялся исключительно литературной и переводческой деятельностью. В частности, перевел труды Шарля Роллена «Древняя история» в 9 томах и «Римская история» в 16 томах. Когда в 1747 пожар уничтожил девять уже переведенных им томов, Тредиаковский был вынужден перевести их заново. К трудам Роллена он написал «Предуведомления от трудившегося в переводе», где излагал свои переводческие принципы. Также, среди переведенных Тредиаковским книг «История о римских императорах» Ж.-Б. Кревье, политико-аллегорический роман «Аргенида» Беркли, стихотворный трактат Буало «Поэтическое искусство», «Послание к Пизонам» Горация и многое другое. Большинство переводимых им трудов издавал за собственный счет, хотя жил в бедности. В 1766 году написал поэму «Телемахида» (перевод «Похождений Телемаха» Франсуа Фенелона). Так как поэма не понравилась лично Екатерине II, современники отнеслись к ней насмешливо. В последние годы жизни Тредиаковский тяжело болел, но не переставал работать. Умер Василий Тредиаковский в Петербурге 6 (17) августа 1769 года. Чем знаменит Василий Тредиаковский стал инициатором самой масштабной реформы в русской поэзии, определившей путь ее развития на долгие годы вперед. Если ранее русские стихи были силлабическими, то есть в стихотворной строке содержалось определенное количество слогов, а расположение ударений считалось неважным, то отныне в поэзию вошли силлабо-тонические стихотворные размеры, где учитывалось количество и расположение ударных слогов. Ломоносов, второй автор реформы, был знаком с трактатом Тредиаковского и взял его с собой, отправляясь в Германию, где сам сочинил «Письмо о правилах российского стихотворства», предложив аналогичные нововведения. При этом Ломоносов не упомянул о первом опыте Тредиаковского. Вкладом Ломоносова в русскую силлабо-тонику стало введение новых размеров (Тредиаковский предлагал исключительно хорей). О чем надо знать В 1741 году, в момент одного из перемирий трех поэтов-соперников, Тредиаковский, Сумароков и Ломоносов, издали общий сборник «Три оды парафрастическия псалма 143, сочиненные через трех стихотворцев, из которых каждый одну сочинил особливо». Парафрастическими стихами именовались тогда переложения прозаических произведений. Каждый из поэтов предложил свой стихотворный вариант библейского псалма. Тредиаковский писал хореем, Сумароков и Ломоносов – ямбом. Стихи не были подписаны, поскольку, как писали авторы, «знающие их свойство и дух тотчас узнают сами, которая ода через которого сложена». Прямая речь «Сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия; весьма знающ в латинском, греческом, французском, итальянском и в своем природном языке; также в философии, богословии, красноречии и в других науках. Полезными своими трудами приобрел себе бессмертную славу и первый в России сочинил правилы нового российского стихосложения, много сочинил книг, а перевел и того больше, да и столь много, что кажется невозможным, чтобы одного человека достало к тому столько сил; ибо одну древнюю Ролленову историю перевел он два раза, потому что первого перевода тринадцать томов и еще многие другие книги в бывший в его доме пожар совсем сгорели. Приложенная роспись всем его сочинениям и переводам послужит сему в доказательство. Но он не только что исправлял рачительно все по его чину должности, но и сверх того трудился в историческом собрании три года; отправлял многократно должность секретаря, будучи уже профессором, и в то же время читал лекции в Академическом университете и отправлял должность унтер-библиотекаря. Притом не обинуясь к его чести сказать можно, что он первый открыл в России путь к словесным наукам, а паче к стихотворству, причем был первый профессор, первый стихотворец и первый положивший толико труда и прилежания в переводе на российский язык преполезных книг». Николай Новиков «Опыт исторического словаря о российских писателях» «За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей». А. С. Пушкин в письме Лажечникову «Тредьяковский был, конечно, почтенный и порядочный человек. Его филологические и грамматические изыскания очень замечательны. Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывают необыкновенное чувство изящного. В «Тилемахиде» находится много хороших стихов и счастливых оборотов». А. С. Пушкин «Путешествие из Москвы в Петербург» 10 фактов о Василии Тредиаковском Тредиаковский владел греческим, латинским, французским, итальянским и польским языками. Исторические анекдоты приписывают Василию Тредиаковскому авторство многих нелепых стихотворений, которых он на самом деле никогда не сочинял. Среди них якобы посвященная Екатерине II здравица «Будь здорова, как корова, плодовита, как свинья, и богата, как земля», а также такие стихи, как: «Екатерина Великая, о! Поехала в царское село», «Элефанты и леонты, и лесные сраки…» (то есть сороки), загадка «Стоит древесно, к стене примкнуто, поет чудесно, быв пальцем ткнуто». В 1750-х годах, когда публика холодно воспринимала стихи Тредиаковского, он опубликовал оду «Вешнее Тепло» анонимно, и она понравилась читателям и критикам. В «Эрмитажном этикете» императрицы Екатерины II установлено было шуточное наказание за легкую вину: «Если кто противу вышеписанного проступится, то по доказательству двух свидетелей, за всякое преступление должен выпить стакан холодной воды, не исключая того и дам, и прочесть страницу «Тилемахиды». А кто противу трех статей в один вечер проступится, тот повинен выучить шесть строк «Тилемахиды» наизусть» Среди малоизвестных трудов Тредиаковского есть «Пасхалия» (1747), где он предлагает свои новые математические расчеты для определения даты пасхи и других церковных праздников. Трактат Тредиаковского «Разговор между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и о всем, что принадлежит к сей материи…» стал одной из первых работ по фонетике русского языка. В филологических работах Василий Тредиаковский предлагал фантастические гипотезы об этимологии слов и географических названий, например, название Бельгия, по его мнению, появилось «от белизны обитателей сей страны», а название мифического племени амазонок – от слова «омужонки», то есть мужеподобные. Тредиаковский написал философский трактат «Слово о премудрости, благоразумии и добродетели». В нем предлагалась классификация философских дисциплин, где к пропедевтическим дисциплинам относились логика, онтология, арифметика, алгебра и история философии, в число «главнейших» теоретических дисциплин вошли: теология, ищущая рациональные доказательства бытия Бога, пневматология, исследующая отношения души и тела, и физика, изучающая причинно-следственные связи природного мира. В сферу «практической философии» включались нравственная философия, занимающаяся естественным правом, учение о добродетелях (этика) и «гражданская» философия, рассматривающая основные исторические типы общества и формы правления. Французские стихотворения Тредиаковского переводил на русский язык Михаил Кузмин. Тредиаковскому посвящены исторический роман Петра Алешковского «Арлекин», повести Юрия Нагибина «Беглец» и «Остров любви», а также стихотворный цикл Вадима Шефнера «Василию Тредиаковскому посвящается». Материалы о Василии Тредиаковском Статья о Василии Тредиаковском в русской Википедии Статья о Василии Тредиаковском в энциклопедии «Кругосвет» Произведения Василия Тредиаковского в библиотеке Мошкова Василий Тредиаковский в библиотеке ImWerden |

|

#447

|

||||

|

||||

|

https://www.calend.ru/day/2019-3-5/

Праздники А также в этот день: Православные праздники  Козельщанская икона Божией Матери Козельщанская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее почитаемых икон. Считается, что эта икона итальянского происхождения, которая была привезена в Россию одной из придворных императрицы Елизаветы Петровны (1709—1762). Владелица иконы... Православные праздники 2016  Вселенская родительская (мясопустная) суббота В православном календаре есть особые дни для всецерковного поминовения усопших. Эти дни называются родительскими субботами, они были установлены в первом тысячелетии. Сегодня отмечается Вселенская родительская мясопустная суббота. В году... 5 марта в народном календаре  Тимофей Весновей Дата по старому стилю: 21 февраля День назван по имени преподобного Тимофея, который жил в пустыне в Малой Азии в 8 веке. Еще в юности он поставил себе правилом никогда не смотреть на женское лицо — и всю жизнь был верен обету. Тимофей обладал... 5 марта в истории Знаменательные события  1711 Указом Петра I был учрежден Сенат (22 февраля) 5 марта 1711 года Указом Петра I был учрежден Сенат – высший государственный орган в России по делам законодательства и государственного управления. Степень предоставленной Сенату власти определялась тем, что он был учрежден «вместо его... Родились в этот день  1703 Василий Тредиаковский русский писатель и поэт  1892 Касьян Голейзовский русский и совесткий артист балета и балетмейстер  1919 Алексей Фатьянов советский поэт, автор многих популярных песен  1922 Гудзенко советский поэт-фронтовик  1931 — 2017 Тамара Миансарова советская и российская эстрадная певица, педагог, Народная артистка России  1936 Владимир Маслаченко советский футболист-вратарь, Заслуженный мастер спорта СССР  1961 Елена Яковлева советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России Умерли в этот день  1814 Андрей Воронихин русский архитектор и живописец  1895 Николай Лесков русский писатель-прозаик  1914 Георгий Седов русский гидрограф и полярный исследователь  1953 Иосиф Сталин советский государственный и военный деятель, глава СССР (1924-1953)  1953 Сергей Прокофьев русский композитор, пианист и дирижер  1966 Анна Ахматова русская и советская поэтесса © Calend.ru Последний раз редактировалось Chugunka; 13.07.2020 в 18:50. |

|

#448

|

||||

|

||||

|

http://www.kommersant.ru/gallery/2423378#id=995423

1936 год. В Москве открылся Центральный детский театр Фото: Евгений Умнов, Олег Кнорринг/Фотоархив журнала «Огонек».  1930 год. На Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр «Художественный» Фото: Коммерсанть/Александр Миридонов |

|

#449

|

||||

|

||||

|

— 1238 г. Пока Бурундай зачищал Владимирское княжество, а Субэде-багатур вел осаду Торжка, основные же силы Орды под командованием Батыя овладели Тверью.

— 1711 г. Указом Петра I в России утвержден Правительствующий Сенат — высший орган по делам законодательства и государственного управления. Состоял из обер-секретаря и 9 членов Сената. Осуществлял всю полноту власти в стране в отсутствие Петра I и координировал работу других государственных учреждений. К XIX в. Сенат окончательно превратился в высший орган суда и надзора. В это время он представлял собой совокупность 12 полусамостоятельных департаментов и ряда других учреждений, объединенных общим руководством генерал-прокурора, бывшего одновременно с этим и министром юстиции Российской империи. Упразднен декретом СНК 5 декабря 1917 г. — 1806 г. в ходе Адриатической экспедиции Русского флота 1805—07 от австрийцев освобождена область Бока-ди-Каттаро. — 1807 г. Высочайшим указом горному начальнику ряда заводов А. Ф. Дерябину поручена организация Ижевского оружейного завода, ставшего крупнейшим центром производства стрелкового оружия. В июне завод приступил к выпуску гладкоствольных кремнёвых ружей. Этот день считается датой основания завода. В годы Великой Отечественной войны завод выпустил 11,15 млн. единиц стрелкового, противотанкового и авиационного оружия. — 1918 г. создана Служба военных сообщений (ВОСО) Вооруженных Сил Республики. — 1918 г. Директивой Высшего военного совета республики создаются войска прикрытия— «завесы» —для защиты демаркационной линии между германскими и советскими войсками в рамках Брестского мирного договора. — 1927 г. Состоялась закладка первой серии советских подводных лодок типа «Декабрист» (Д-1, Д-2, Д-3). Лодки строили в Ленинграде по проекту конструкторского бюро во главе с Б. М. Малининым. Всего было построено 6 единиц этой серии. Наибольшего успеха в Великой Отечественной войне добилась лодка Д-3 («Красногвардеец») Северного флота. За 7 боевых походов она потопила 9 кораблей и транспортных судов противника и 2 судна повредила. — 1932 г. Основан Казанский авиационный институт, один из лучших авиационных ВУЗов в стране. — 1934 г. Советский летчик А. В. Ляпидевский с летнабом Л.В.Петровым на самолете ТБ-1 (АНТ-4) вывез со льдины первую группу (12 человек – всех женщин и детей) из экипажа ледокола «Челюскин», раздавленного льдами в Северном Ледовитом океане. — 1940 г. Образовано КБ авиаконструктора П. О. Сухого, дважды Героя Социалистического Труда (1957, 1965). После войны П. О. Сухой был репрессирован, его КБ распущено. После смерти Сталина Сухой был реабилитирован, его КБ восстановлено, и Сухой начал давать индексы своим машинам сначала. Таким образом в разные годы были разные самолёты под одинаковым индексом СУ-7, СУ-9, СУ-11, СУ-15, СУ-17. — 1940 г. Финны в борьбе с советскими танками начали массированное применение бутылок с зажигательной смесью, за которыми вскоре закрепилось название «коктейль для Молотова». У нас это изобретение подхватили, переименовав в «коктейль Молотова». —1940 г. стартовал испытательный пробег первых двух танков Т-34 из Харькова в Москву. — 1940 г. Расстрел в Катыни 5000 польских офицеров. Долгие годы эта трагедия омрачала советско-польские отношения. (Менее известно о расстреле белополяками тысяч пленных красноармейцев под Киевом в 1920 году). — 1942 г. полки и дивизии дальнебомбардировочной авиации (ДБА) выведены из подчинения ВВС, объединены в авиацию дальнего действия (АДД – в дальнейшем Дальняя авиация) с подчинением непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования. — 1942 г. в Ленинградской филармонии состоялось первое исполнение Седьмой симфонии Шостаковича. — 1942 г. войска Западного фронта завершили разгром Юхновской немецкой группировки и освободили г. Юхнов. — 1944 г. Войска 2-го Украинского фронта (Маршал Советского Союза И. С. Конев) начали Умано-Ботошанскую наступательную операцию. Цель операции — разгром уманской группировки противника группы армий «Юг» и освобождение юго-западных областей Украины. Завершилась 17.04.1944г. В результате операции советские войска продвинулись на 200—250 км, вышли к Карпатам и рассекли группу армий «Юг». — 1945 г. войска 2-го Белорусского фронта вышли на побережье Балтийского моря в районе Кольберга (Колобжега) и отсекли 2-ю армию вермахта от основных вооруженных сил гитлеровской Германии. — 1950 г. В ходе войсковой операции, руководимой генерал-лейтенантом госбезопасности Павлом Судоплатовым, погибает "Волк" - Роман Шухевич, главнокомандующий УПА, один из создателей подполья на Западной Украине. — 1953 г. в 21 час 50 минут в возрасте 73 лет умер Иосиф Виссарионович Сталин, единоличный руководитель Компартии и Правительства Советского государства фактически с 1924. С его смертью практически сразу прекратились «дело врачей» и массовый террор. — 1953 г. в этот же день в Москве скончался великий русский композитор, один из классиков ХХ века Сергей Сергеевич Прокофьев (родился в 1891). О его кончине из-за «несравненно более важного события – смерти вождя» не сообщалось. — 1953 г. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ЦК КПСС Министерство государственной безопасности организационно влилось в Министерство внутренних дел СССР. В соответствии с этим постановлением пограничные войска передавались МВД. — 1955 г. Сформирован первый в Войсках ПВО страны радиотехнический батальон для борьбы с радиоэлектронными средствами противника. Это определило появление нового вида обеспечения боевых действий Войск ПВО — радиопротиводействия. Последний раз редактировалось Chugunka; 03.01.2020 в 10:38. |

|

#450

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/2429/

Василий Кириллович Тредиаковский родился (22 февраля) 5 марта 1703 года в Астрахани, в семье священника. Когда ему было 20 лет, он уехал в Москву и поступил учиться в Славяно-греко-латинскую академию. Первыми его произведениями стали драмы «Язон» и «Тит Веспасианов сын» (их тексты не сохранились) и стихи «Элегия на смерть Петра Великого» и «Песенка». В 1726 году Тредиаковский бросил учёбу и поехал в Голландию, где прожил два года в бедности. Затем он учился в Сорбонне математике, философии, богословию. В 1730 году он вернулся в Россию и опубликовал переведенный роман Поля Тальмана «Езда в остров любви», к которому приложил стихи собственного сочинения. Одним из лучших стихотворений поэта считаются «Стихи похвальные России», которые были положены на музыку: Виват Россия! Виват драгая! Виват надежда! Виват благая! Скончу на флейте Стихи печальны, Зря на Россию Чрез страны дальны: Сто мне языков надобно б было Прославить все то, что в тебе мило! Книгу ожидал успех. А Тредиаковский был назначен придворным поэтом императрицы Анны Иоанновны. В 1733 году ему было поручено разработать реформу русского литературного языка. Тредиаковский является одним из основоположников современного силлабо-тонического стихосложения в России. С начала 1740 годов поэтическая слава Ломоносова затмила Тредиаковского, а смерть Анны Иоановны и приход в 1741 к власти Елизаветы ухудшила положение Тредиаковского при дворе. Лишь в 1745 году назначение профессором Академии улучшило его материальное состояние. Творчество Тредиаковского вызывало немало споров. В 1766 году он издал «Телемахиду» — вольный перевод «Приключений Телемаха» Фенелона. Произведение и его автор быстро стали объектом насмешек. Например, в «Эрмитажном этикете» императрицы Екатерины II было установлено шуточное наказание за небольшую вину: «Если кто ...проступится, то ... за всякое преступление должен выпить стакан холодной воды, не исключая того и дам, и прочесть страницу „Телемахиды“ Тредиаковского. А кто противу трех статей в один вечер проступится, тот повинен выучить шесть строк „Телемахиды“ наизусть». Поэту не повезло: Тредиаковский остался в истории как бездарный стихотворец, придворный интриган, плетущий заговоры против своих талантливых коллег. Вышедший в 1835 году роман И.И. Лажечникова «Ледяной Дом» поддерживал этот миф. С подобным мнением о поэте не соглашался Пушкин, ставя его творчество весьма высоко. Он писал: «...изучение Тредиаковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей». Василий Кириллович Тредиаковский умер (6) 17 августа 1768 года в Петербурге.  Источник: calend.ru. Последний раз редактировалось Chugunka; 17.09.2021 в 11:45. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |

|

|