|

|

#4541

|

||||

|

||||

|

1965 год

Александра Буратаева 1932 год Геннадий Юхтин 1843 год Константин Станюкович 1326 год Иван II Красный 1856 год Платон Лечицкий 1922 год Герман Галынин |

|

#4542

|

||||

|

||||

|

1935 год

В СССР объявлено, что незаконное ношение ножа будет наказываться пятью годами тюрьмы 1867 год США купили у России Аляску и Алеутские острова за 7,2 миллиона долларов (по 2 цента за акр земли) |

|

#4543

|

||||

|

||||

85-летие празднует Геннадий Юхтин, актёр театра и кино, народный артист России |

|

#4544

|

||||

|

||||

|

http://izvestia.ru/news/674717

30 марта 2017, 08:20 Почему Александр II уступил «русскую Америку» и что дала нашей стране эта сделка  Фото: Getty Images/Andia/UIG Ровно 150 лет назад в Вашингтоне был подписан договор о продаже российской Аляски Соединенным Штатам Америки. Торжественная церемония передачи земли состоялась спустя почти полгода — 18 октября 1867-го. Через пару десятилетий на Юконе обнаружат гигантские запасы золота, а в XX веке там обнаружат нефть, причем по количеству сравнимую с богатствами Западной Сибири и Аравийского полуострова. Всё это породит многочисленные дискуссии о том, стоило ли продавать «русскую Америку». Однако тогда, в середине XIX века, Российской империи пришлось приложить определенные усилия, чтобы убедить Соединенные Штаты в необходимости покупки и предотвратить возможную войну с Британией. Цена вопроса Общая площадь земли, переданной США, составила около 1,5 млн кв. км. За ее приобретение Соединенные Штаты заплатили Российской империи $7,2 млн — каждый квадратный километр новой территории обошелся американскому правительству в $4,73. После заключения сделки российскому представителю передали банковский чек на необходимую сумму, хотя в договоре речь шла о золоте. Позднее сторонники идеи о возвращении Аляски указывали на это нарушение как на способ опротестовать сделку. Однако в момент продажи, очевидно, это не вызвало возражений. При этом Аляска была не первой приобретенной правительством США территорией: за несколько лет до этого Франция продала Америке свои владения в Луизиане. Сумма, полученная российским правительством за меньшую по площади и почти неосвоенную северную землю, была ненамного меньше той, что получила Франция за южную Луизиану. За каждый гектар земли на Аляске американское правительство заплатило в полтора раза меньше, чем за гектар луизианской земли. Впрочем, примерно тогда же мэрия Нью-Йорка приобрела расположенное в центре города трехэтажное здание окружного суда. Причем заплатила она за него больше, чем правительство страны за всю Аляску. «Золотая» угроза Инициатором сделки в 1857 году выступил брат императора Александра II, великий князь Константин Николаевич. Он направил письмо на имя министра иностранных дел Александра Горчакова, а тот показал послание российскому императору. Аргументы, изложенные в письме Константином Николаевичем, сводились к следующему. Аляска слишком сильно удалена от центральной части России, удержать ее в случае конфликта представляется затруднительным, а освоение территории потребует больших затрат. При этом казна после завершившейся в 1856-м Крымской войны пустовала, стране требовались реформы, а продажа земли не только принесла бы дополнительные средства, но и позволила бы улучшить отношения с США. Позднее большая часть этих аргументов неоднократно признавалась историками сомнительной и недостаточно весомой. Но определенные основания опасаться нового конфликта у Константина Николаевича все-таки были.  Фото: Getty Images/Underwood Archive К середине XIX века на Аляске, открытой российскими мореходами и находившейся на тот момент в управлении купцов из российско-американской компании, уже было обнаружено золото. Однако это открытие не только сулило обогащение империи, но и делало землю лакомым куском для геополитических противников страны. И в первую очередь Британской империи, которая владела расположенными рядом канадскими землями. В ходе Крымской войны британцы уже попытались высадить десант в Петропавловске-Камчатском, что делало перспективы столкновения вполне реальными. А сам опыт недавно завершенной войны показывал, что к новой империя была еще не готова. Возможно, именно поэтому Александр II, изучив предложение брата, поставил на письме резолюцию «надо сообразить». А пока сделку «соображали», в Соединенных Штатах началась гражданская война. Продажу вновь пришлось отложить. Потерянный архив К обсуждению сделки вернулись в 1866 году. Интересы империи в США было поручено представлять российскому поверенному барону Эдуарду Стеклю. По одной из версий, именно он поднял цену на Аляску — считается, что в России землю сперва оценили в $5 млн золотом, однако Стекль, поразмыслив, назвал американскому правительству уже сумму в $7,2 млн — и оказался прав. В России решение о продаже «русской Америки» принималось очень ограниченным кругом лиц на специальном совещании, состоявшемся в декабре 1866 года. Участие в нем, помимо самого Александра II и Константина Николаевича, приняли министр иностранных дел Горчаков, министр финансов Михаил Рейтерн и морской министр Николай Краббе. Присутствовал также поверенный Стекль. На совещании идея Константина Николаевича была поддержана, и еще до конца 1866 года император утвердил границы подлежащей продаже территории. В марте следующего, 1867 года Стекль прибыл в Вашингтон и предложил американскому госсекретарю Уильяму Сьюарду обсудить ранее поступавшие от США предложения о покупке Аляски. 30 марта 1867 года в Вашингтоне при активном содействии Сьюарда был подписан российско-американский договор о продаже Аляски. 3 мая того же года он был подписан императором Александром II. Для того чтобы провести сделку, президенту США пришлось созвать экстренное совещание сената, завершившего к тому времени свою очередную сессию. При этом в России князь Гагарин, возглавлявший совет министров, и военный министр Милютин, а также целый ряд других сановников узнали о состоявшемся факте продажи уже из газет. Спустя полгода, в октябре 1867 года, торжественная передача Аляски США состоялась на борту американского шлюпа «Оссипи», находившегося в порту российского Новоархангельска (Ситка). Согласно условиям договора, Америка получала землю со всей находившейся на ней недвижимостью, а также все архивы и документы. Позже это дало почву для появления многочисленных версий о дополнительных условиях сделки, которые таким образом скрыли от широкой общественности. Однако никаких подтверждений эти предположения до сих пор так и не нашли. На что потратили деньги от продажи Стекль получил от американского правительства чек на $7,2 млн, который переслал в британский банк. Не забыл посредник и о собственных интересах — из полученных средств он удержал около $10 тыс. в качестве комиссии и еще около $144 тыс., которые якобы заплатил поддержавшим договор американским сенаторам. Долгое время считалось, что остальная часть денег была сперва конвертирована в фунты, а затем переведена в золото, которое погрузили на корабль «Оркни». Считалось, что по пути в Россию судно попало в шторм и затонуло, а потому никаких денег за Аляску вообще получено не было. Впрочем, в Российском государственном архиве позднее был обнаружен документ, составленный одним из служащих Министерства финансов. В нем, в частности, говорится, что из полученных от США 11 млн рублей около 10 млн были израсходованы на покупку составляющих для российских железных дорог: благодаря золоту от продажи Аляски обновили в том числе Московско-Рязанскую и Курско-Киевскую железные дороги. Хотела ли Америка купить Аляску?  Фото: Getty Images/ictorial Parade Вопросы к сделке возникали не только в России, но и в США. В 1867 году далеко не все в Америке были уверены, что стране, едва завершившей кровопролитную гражданскую войну, нужно покупать неосвоенную северную территорию, главными экспортными преимуществами которой была пушнина и лед, поставлявшийся для ледников в южные штаты. По одной из версий, Стеклю пришлось приложить немало усилий, чтобы вообще убедить американцев в необходимости этой покупки. По достоинству оценить предложение смог лишь государственный секретарь Сьюард. И хотя сенат поддержал сделку («за» проголосовали 37 человек, «против» — двое), долгое время в США Аляску называли «глупостью Сьюарда». Однако в 1896 году на Юконе открыли большие запасы золота, и приступ «золотой лихорадки» положил конец массовым сомнениям и скептицизму. Впрочем, самостоятельным штатом Аляска стала лишь в 1949 году, а мнения о том, что содержание Аляски вкупе с заплаченными за нее деньгами всё равно обходится слишком дорого, звучат в США до сих пор. Последний раз редактировалось Chugunka; 19.04.2017 в 06:53. |

|

#4545

|

||||

|

||||

|

https://www.pravda.ru/society/calend...295-mart_30-0/

Автор рубрики "Общество" Редакция 29 мар 2015 в 18:00 Общество » День в истории » Март День вулканолога в России  Фотоархив Pravda.Ru Православный календарь День памяти преподобного Алексея, человека Божия. Преподобный Алексей тайно ушел из дома и посвятил себя служению Богу. Он отдавал все свои деньги нищим и жил при церкви на паперти. Через 18 лет он вернулся в Рим и жил в доме отца. Не узнанный им, как блаженный. Так он прожил 17 лет. Когда он умер в 411 году, отец, мать и жена узнали его по оставленному письму. Житие Алексея, человека Божия, — одно из любимых чтений на Руси. Народные традиции Алексей — человек Божий. Алексей теплый. Алексей Водотек. Алексей — с гор вода. Алексей — с гор потоки. Алексей — кувшин пролей. Солногрей. Свальное. День гусиных боев. На Алексея выверни оглобли из саней. "Сверху печет — снизу течет". "Покинь сани, снаряжай телегу". "Сани на поветы". В день Алексея Теплого "доставай улья". Если в этот день тепло, то и весна будет теплой. Если в этот день появляются большие ручьи, то будет большой и широкий разлив по лугам. На Алексея тепло — и весна будет теплой. День гусиных боев — спускают гусаков. Начинают трогаться реки. Переправа осложняется. Рыба трогается с зимовья. После дня теплого Алексея в южных областях начинают сеять овес и ячмень. Именинники: Алексей, Макар. События Согласно летописям, именно 30 марта 1613 года свой подвиг совершил крестьянин Костромского уезда, легендарный Иван Сусанин. 30 марта 1867 года подписан договор о продаже царской Россией Аляски Соединенным Штатам Америки. День 30 марта 1969 года отмечен очередным триумфом советского хоккея. Победив со счетом 4:2 канадцев, сборная СССР в седьмой раз подряд стала чемпионом мира. 30 марта 1970 года, 45 лет назад, на экраны страны вышел фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни", поставленный совместно на Мосфильме и Ленфильме. В ролях были заняты Анатолий Кузнецов, Спартак Мишулин, Николай Годовиков. Съемки в Дагестане и Таджикистане длились 2 года, актер Павел Луспекаев не дожил до премьеры фильма. Картина сразу стала фаворитом проката, несмотря на то, что официально была отнесена ко 2-ой категории. 30 марта 1987 года на экраны вышел фильм Георгия Данелии "Кин-дза-дза!". Дни рождения 30 марта 1963 года родился Алексей Михайличенко, легендарный советский футболист, заслуженный мастер спорта, а ныне — тренер. В составе киевского "Динамо" он трижды становился чемпионом СССР, дважды обладателем Кубка страны, а в 1986 году стал обладателем Кубка Кубков. Олимпийский чемпион 1988 года, в составе нашей сборной занял второе место на чемпионате Европы 1988 года. Скорбные даты 30 марта 2011 года умерла Людмила Гурченко, акт*риса, народная артистка СССР. 30 марта 2013 года ушел из жизни Валерий Золотухин, актер. Последний раз редактировалось Правда.ру; 31.03.2017 в 09:48. |

|

#4546

|

||||

|

||||

|

http://www.ng.ru/dayhist/2017-03-30/16_6961_day.html

30.03.2017 00:01:00 Все эти вопросы и материи религиозные, светские, научные, политические прорываются сквозь историческую ткань то тут, то там. Властители множат площади и километраж своих владений, а потом... Ровно 150 лет назад, 30 марта 1867 года, дошедшая до предела своих расширительных возможностей Российская империя заключила договор с Соединенными Штатами о продаже им Аляски и Алеутских островов. Такой вот привет основателю Османской империи, извечным противником которой была Россия, близкая ей по сути... Можно делать все эти события и тенденции основой историко-мифологических сюжетов, этакого эпоса на новый лад. Но исторический источник ценен именно ухваченным моментом, который в логику эпоса и историософии не укладывается, выламывается из нее. И даже более того: взламывает такие феномены, как работа цензуры, функционирование репрессивных механизмов, массовые заблуждения. Вот, например, такой насквозь субъективный литературный жанр, как мемуары. Но воспоминания Александра Гладкова (1912–1976), драматурга и киносценариста, о Пастернаке, Олеше, Мейерхольде – достовернейший исторический источник. Это были люди его круга, литературного и театрального. Глазами Гладкова мы видим советских интеллигентов, которые, к счастью и к беде, не стали вполне советскими. А еще один уроженец сегодняшнего календарного дня, историк и правозащитник Арсений Рогинский (р. 1946), собирал, издавал и исследовал воспоминания крестьян-толстовцев, хронологическое изложение в которых начинается еще в дореволюционные годы, а заканчивается уже в советские, 30-е, со всеми отягчающими обстоятельствами и контекстом. Кстати, о Льве Толстом. В его биографии сегодня тоже дата. 170 лет назад, 30 марта 1847 года, он начал вести свой знаменитый дневник. И вел до конца своих дней. Неуклонность и неустанность. |

|

#4547

|

||||

|

||||

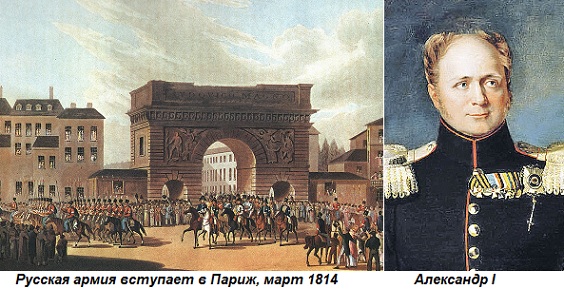

30 марта 1674 царю Алексею Михайловичу Посольством Карла XI была преподнесена эта серебряная кружка  #День в истории 30 марта 1934 г. впервые была использована впоследствии ставшая знаменитой фраза "ТАСС уполномочен заявить".  30 марта 1814 Париж капитулировал перед русскими войсками  30 марта 1885 бой при Таш-Кепри у р.Кушка с афганцами. Единственный вооруж. конфликт при Александре III Миротворце  30 марта 1867, 150 лет назад, подписан договор о продаже Россией Аляски США за $7,2 млн  30 марта 1970 премьера фильма «Белое солнце пустыни». «Верещагин! Уходи с баркаса!»  30 марта 1856 Парижский мирный договор завершил Крымскую войну. Уступки России ничтожны – западные дипломаты  30 марта 1969, победив канадцев со счетом 4:2, сборная СССР по хоккею в 7-й раз подряд стала Чемпионом мира  30 марта 1613 подвиг Ивана Сусанина. Царь Михаил Федорович: «Ведая про Нас, терпя пытки, про Нас не сказал полякам» Последний раз редактировалось История. РФ; 31.03.2017 в 10:10. |

|

#4548

|

||||

|

||||

|

https://eadaily.com/ru/news/2017/03/...zyatie-parizha

30 марта 2017 09:21 30 марта 1814 года состоялось последнее сражение эпохи Наполеоновских войн — союзные русско-прусско-австрийские войска атаковали и после ожесточённых боёв захватили подступы к Парижу. В результате столица Франции капитулировала, что вынудило Наполеона отречься от трона. Союзники спешили овладеть Парижем до подхода армии Наполеона, который в этот момент двигался к северо-восточным крепостям на границе Франции, где рассчитывал деблокировать французские гарнизоны и значительно усилить свою армию. Поэтому союзные войска не стали дожидаться сосредоточения всех сил для одновременного штурма со всех направлений. Сражение началось 30 марта в 6 часов утра с атаки селения Пантен в центре русским 2-м пехотным корпусом. Одновременно с этим 1-й пехотный корпус Раевского с кавалерией Палена пошёл на штурм высот Роменвиля. Французы предприняли сильную контратаку на Пантен, отбросив 2-ой корпус, который потерял только убитыми до 1500 солдат. Тогда Барклай-де-Толли послал на этот участок подкрепления — две дивизии 3-го гренадерского корпуса, которые помогли переломить ход боя. Французы отступили от Пантена и Роменвиля к селению и возвышенности Бельвилю, где могли рассчитывать на прикрытие сильных артиллерийских батарей. Барклай-де-Толли приостановил продвижение, ожидая вступления в дело запоздавших союзников — Силезской армии Блюхера и войск кронпринца Вюртембергского. В 11 часов утра Блюхер наконец атаковал левый фланг французской обороны. К укреплённому селению Лавилет приблизились прусские корпуса Йорка и Клейста с корпусом Воронцова, русский корпус Ланжерона пошёл на Монмартр, господствующую возвышенность над Парижем. В 1 час дня колонна кронпринца Вюртембергского перешла Марну и атаковала крайне правый фланг французской обороны с востока, пройдя через Венсенский лес и захватив селение Шарантон. Барклай возобновил наступление в центре, и вскоре пал Бельвиль. Пруссаки Блюхера выбили французов из Лавилета. На всех направлениях союзники выходили непосредственно к кварталам Парижа. На высотах они устанавливали орудия, дула которых смотрели на столицу Франции — оборонять Париж дальше стало бессмысленно. Желая спасти многотысячный город от бомбардировки и уличных боёв, командующий правым флангом французской обороны маршал Мармон к 5 часам дня отправил парламентёра к русскому императору. Александр I дал такой ответ: «Я прикажу остановить сражение, если Париж будет сдан: иначе к вечеру не узнают места, где была столица». Капитуляция Парижа была подписана в 2 часа утра 31 марта. К 7 часам утра, по условию соглашения, французская регулярная армия покинула Париж. В полдень 31 марта 1814 года эскадроны кавалерии во главе с императором Александром триумфально вступили в столицу Франции. Иностранные войска вступили в Париж впервые со времен Столетней войны. Наполеон узнал о капитуляции Парижа в Фонтенбло, где поджидал подхода своей отставшей армии. Он сразу же решил стянуть все имеющиеся войска для продолжения борьбы, однако под давлением маршалов, учитывающих настроения населения и трезво оценивающих соотношение сил, 4 апреля 1814 года Наполеон отрёкся от трона. В мае был подписан мир, вернувший Францию в границы 1792 года и восстановивший там монархию. Эпоха Наполеоновских войн закончилась. |

|

#4549

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/na-...darmom-ievropy

29 марта 2016 На взятие Парижа: зачем Россия впервые стала жандармом Европы  Сегодня в прошлом Вопрос о том, что, собственно, делают сегодня русские войска в Сирии, имеет простой ответ: то же, что и всегда. Наводят порядок, подорванный в очередной раз разрезвившимися мировыми державами, когда они сами уже не в состоянии исправить навороченное. То же, что мы делали в Берлине в 1945-м и в Париже в 1814-м. Сегодня, когда мы справляем 202-ю годовщину вступления русской армии во французскую столицу, — об этом стоит поговорить. * * * …Роль Российской империи в европейской политике в период 1815-1854 гг. описывается ёмким определением «жандарм Европы». Известно, что именно так назвала европейская пресса Николая I после подавления им восстания в Венгрии. Советская историография, осмысляя события в залоге революционного процесса, переняла исключительно негативный смысл понятия, заложенный в него журналистами в середине XIX века. Между тем, ошибка и журналистов, и советских историков вполне очевидна. Во-первых, увязка термина исключительно с личностью императора Николая ошибочна: жандармом Европы была Россия, а не только её государь. Во-вторых, если уж переходить на личности, то жандармом стал ещё его предшественник, Александр I. А основания для этого он получил после того, как 30 марта 1814 года парижский гарнизон капитулировал перед союзными войсками, основную часть которых (63 из 100 тысяч) составляли силы русской армии. А в-третьих, у нас были все основания навести в Европе порядок, выступив международным участковым: у нас из-за них Москва сгорела. * * *  Отечественная война 1812 года была одной из самых скоротечных войн, в которой довелось участвовать России. 24 июня 1812 года примерно 600-тысячная армия Наполеона пересекла границы Российской империи. В декабре того же года в обратном направлении проследовали примерно 35 тыс. солдат и офицеров. После чего начался заграничный поход российской армии. Почему мы не остановились на наших границах? По той же причине, по которой не остановились в 1944-м. Жалкие ошмётки наполеоновской армии, отступившие с территории России в Европу, не должны вводить в заблуждение. Наполеон совсем не терял времени даром и за 2,5-3 месяца (с декабря 1812 по февраль 1813 гг) успел собрать новую армию: гарнизоны из крепостей Франции и захваченных стран Европы, мобилизация не попавших под призыв в 1812 году и т.п. Уже к маю, во время сражений за Саксонию (восточная Германия, столица – Дрезден), Наполеон располагал 120-тысячной армией. К окончанию перемирия (с начала июня по 10 августа союзники и Наполеон заключили перемирие) она увеличилась до 440 тыс. Примерно половина из них принимала участие в Битве народов – генеральном сражении кампании 1813 года под Лейпцигом. Но даже после поражения в Битве народов (Наполеон потерял 70-80 тыс. человек, 325 из 700 орудий, а главное – почти всю оккупированную Европу) император Франции совсем не был разбит: в феврале 1814 года он ещё успешно атакует войска союзников, ведущие наступление на Париж. Разумеется, нельзя утверждать, что победа над Наполеоном – заслуга исключительно русского оружия. Однако постоянно хочется сделать именно это, поскольку после перенесения военных действий на территорию Франции конфликт между австрийским и русско-прусским командованием становится очевиден: Шварценберг (Австрия) медлит, Блюхер и Александр I постоянно настаивают на более активных действиях. Это позволяет Наполеону собирать силы против одной из армий, в основном против русско-прусской. Именно эта несогласованность действий позже вызвала ироничную оценку Наполеона, которому сообщили о начале наступления на Париж: «Это превосходный шахматный ход. Вот никогда бы не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать». Таким образом, если кампания 1813 года действительно в полной мере может считаться действиями союзных войск против Наполеона, то основную тяжесть сражений января-марта 1814 года вытянули на себе Россия и Пруссия: из примерно 8-9 тыс погибших во время битвы за Париж (со стороны союзников) 6-7 тысяч – солдаты и офицеры российской армии. Однако жандармом Европы Россия стала не только потому, что взяла столицу Франции. * * *  Ровно с таким же упорством, с которым Александр I отказывался подписывать мир с Наполеоном, он приступил к участию в организации послевоенного мироустройства. 1. Заключил с Австрией и Пруссией Священный союз (союз трёх императоров). У историков он заслужил славу антиреволюционного, т.е. направленного против национально-освободительных движений в любой из империй. И союз действительно таким был. Однако изначальной его задачей было сохранение мира в Европе. К моменту заключения Союза страны Европы воевали 15 лет почти без перерывов – с 1799 года. Новая революция и новый Наполеон не были нужны ни России (она только-только от одного избавилась), ни Австрии с Пруссией (они только-только свои земли и независимость вернули). 2. Александр настоял на полноправном участии Франции в Венском конгрессе, который определил систему международных отношений на последующие 38 лет. То, что Франция после войны не стала изгоем, обычно приписывают дипломатическому искусству Талейрана, что во многом верно. Однако любое искусство имеет пределы. Александр не стал переносить свою ненависть к Наполеону на Францию и вполне заслужил своё историческое прозвище (Миротворец). Ровно так же и из тех же соображений через 130 лет поступит по отношению к поверженному противнику другой победитель – Иосиф Сталин. 3. Поскольку именно российские войска внесли решающий вклад в окончательный разгром Наполеона, союзные государства согласились с позицией России на Венском конгрессе. Конгресс фиксирует т.н. Европейский концерт – баланс сил между Россией, Великобританией, Францией, Австрией и Пруссией. Любая из этих держав обязана согласовывать свои действия против третьих стран в Европе с остальными. Таким образом, Россия стала жандармом вовсе не потому, что, в полном соответствии с положениями Священного союза, давила восстания поляков и венгров. Жандармом Европы Россия стала в 1814-15 гг., взяв штурмом Париж, вынудив Наполеона отречься и предложив всем европейским державам систему взаимных сдержек от новой войны и революций (как мы знаем, нередко одно бывает причиной другого). Более того, Россия сама стала на страже этой системы. Как жандарм, стоящий на страже порядка. * * *  Наполеоновские войны – вовсе не первый пример участия России в крупных общеевропейских конфликтах (Тридцатилетняя война 1618-1648 гг., Северная война 1700-1721 гг., Семилетняя война 1756-1763 гг.). Однако ни в одной из этих войн влияние России на европейскую политику не становилось одним из главных итогов. Это связано с тем, что в первых двух Россия преследовала исключительно собственные интересы, завершая процесс собирания русских земель. А в Семилетней войне все завоевания и возможность укрепить влияние в Европе были упущены из-за «второго чуда Бранденбургского дома» (смерть императрицы Елизаветы вызвала выход России из войны, мир с Пруссией и даже кратковременный переход на её сторону). С другой стороны, именно к XIX веку европейские конфликты окончательно выходят на тот уровень, когда могут считаться глобальными. Что означает очевидный факт: уклониться от участия в такого рода конфликте России становится невозможно уже хотя бы в силу своего географического положения. Тот же Наполеон предлагал Александру I заключить союз и отобрать у Британии Индию. А раз так, то и участвовать в войнах следует с таким расчётом, чтобы не только приобретать или терять территории, но и участвовать в создании правил, по которым будет жить послевоенный мир. В этом смысле поучительна ещё одна сегодняшняя годовщина: 160 лет назад закончилась Крымская война, которая ознаменовала собой окончание Венского мироустройства. По итогам Крымской войны «жандармом Европы» Россия быть перестала, но за десятилетия относительного европейского мира успела перебросить свою экспансию на юг и восток. Парижский мир 1856 г. не только не лишил Россию азиатских и кавказских приобретений, но и не сумел остановить её дальнейшее продвижение – вплоть до современной границы с Афганистаном. Собственно, Россия до сих пор сохраняет позиции (и военные базы) в этих регионах. С тех пор именно там нам регулярно, ещё со времён «Большой игры», выписывают билеты на войну. * * * …Именно поэтому сегодня Россия ликвидирует очередной устроенный западом на берегу Средиземноморья пожар. Если оставить его как есть, завтра нам выпишут очередной билет на войну — уже у наших собственных южных границ. |

|

#4550

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/190-let-pervom...sii-22477.html

29 марта 2016, 00:00 Русские победы, История 190 лет первому ракетному заводу в России  Перевозимая пусковая ракетная установка 1820-е гг. Фото: topwar.ru В массовом сознании слова «русское ракетное оружие» почти всегда ассоциируются с ХХ веком, чаще всего — с его серединой. Но в действительности историю русского ракетного оружия нужно отсчитывать с первой трети XIX века, когда два изобретателя — Алексей Иванович Картмазов и Александр Дмитриевич Засядко — приступили к разработке собственных боевых ракет. А 30 марта 1826 года в Санкт-Петербурге было основано первое в России промышленное производство боевых ракет — так называемое Ракетное заведение. История попыток применения ракетной техники для военных нужд уходит в тьму веков, и историки вооружения до сих пор спорят, кем и когда могли быть изобретены сами ракеты. Неоспорим, пожалуй, разве что приоритет китайцев в изобретении набитой порохом трубки, которая оказалась способной отрываться от земли и совершать полет. А дальше — дальше все упиралось только в способности военных той или иной страны оценить, какие возможности дает им эта «набитая порохом трубка», если применить ее не для праздничного фейерверка, а для уничтожения противника. В России, как удалость документально установить историкам, первый достоверный опыт боевого применения ракет был зафиксирован в самом начале XVII века пушечным мастером Онисимом Михайловым, который в 1607-1621 годах написал «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до военной науки» (этот любопытнейший документ был обнаружен в Оружейной палате Московского Кремля полтора века спустя после его создания — в 1775 году). Во второй части михайловского «Устава» в деталях описаны особенности конструкции и порядок изготовления ракет, а также ракетного порохового горючего. Во второй половине того же столетия ракеты как боевой снаряд уже активно применялись, в том числе и запорожскими казаками, о чем свидетельствует переписка запорожского кошевого атамана Ивана Серко с русским царем Алексеем Михайловичем — отцом Петра Великого. А уж он-то показал себя ревностным поборником ракетного дела! Не случайно именно при нем в 1680 году в Москве заложили первое Ракетное заведение, которое, правда, занималось не производством, а исследованием ракет и кустарной их сборкой. В ней участвовал и сам будущий русский император, лично экспериментировавший с конструкциями ракет и порохами для них. А в 1717 году на вооружение русской армии были приняты сигнальные ракеты. Но все-таки говорить о ракетном оружии как самостоятельном явлении тогда еще не приходилось, несмотря на то, что, как утверждал один из выдающихся исследователей ракетного дела в России Константин Константинов, «ракеты вошли в употребление для военных действий одновременно с изобретением артиллерийских орудий и употреблялись почти везде, где только употребляли порох». Первые действующие образцы именно боевых ракет, предназначенных для обстрела неприятельских позиций в регулярном порядке, подобно массированному артиллерийскому огню, появились в России сразу после Заграничного похода 1813-1814 годов. Практически одновременно работы над ними начали два энтузиаста — чиновник 5 класса провиантского штата Алексей Картмазов и полковник Александр Засядко, герой Отечественной войны 1812 года. Алексею Картмазову в 1811 году были переданы для исследования несколько английских ракет Конгрейва, полученных Военно-ученым комитетом непосредственно от Александра I, которому они достались в подарок от наследника английского престола Георга IV. А полковник Засядко взялся за разработку ракетного оружия — именно так, поскольку работал не только над самими ракетами, но и над станком для их запуска — после того, как стал свидетелем их боевого применения в лейпцигской Битве народов. Примечательно, что, хотя оба изобретателя работали совершенно независимо, они создали практически идентичные ракеты калибров два и два с половиной дюйма; и лишь немногим различались их самые крупные ракеты — 3,6 дюйма у Картмазова и 4 дюйма у Засядко. Соответственно, схожими были и их тактико-технические характеристики: и те, и другие покрывали расстояние от полутора до трех километров, что в полтора раза превышало лучшие показатели английских ракет. Но в историю русского ракетного оружия именно полковник Александр Засядко вошел как его создатель. Объясняется это просто: он имел гораздо больше возможностей для демонстрации своих изобретений, и к тому же хорошо представлял себе, как именно и кому именно нужно показывать ракеты и станки для стрельбы ими. В 1817 году, после удачных испытаний в Петербурге, полковник Засядко добился того, что его отправили в Могилев, в ставку командующего 1-й армией фельдмаршала Михаила Барклая де Толли. И тот был настолько впечатлен продемонстрированными Засядко возможностями ракет, что по итогам пребывания полковника в Могилеве написал ему такие строки: «В продолжение нахождения Вашего при Главной моей квартире для показания опытов, составления и употребления в армии... ракет я с удовольствием видел особенные труды и усердие Ваше в открытии сего нового и столь полезного орудия, кои поставляют меня в приятный долг изъявить Вам за то истинную мою признательность...». С этого момента полковник Александр Засядко начал стремительно превращаться в первого, если можно так выразиться, ракетного главнокомандующего России. В 1818 году ему присваивают звание генерал-майора, через два года назначают управляющим новосозданного Михайловского артиллерийского училища и Санкт-Петербургской лаборатории пиротехники, а вскоре — еще и начальником Охтинского порохового завода и Санкт-Петербургского арсенала. В руках у энтузиаста ракетного дела оказываются все рычаги, позволяющие всерьез взяться за вооружение русских артиллеристов новым оружием, подготовку специалистов, умеющих и готовых его применять, и производство ракет.  Унтер-офицер лабораторных рот, 1826—1828 гг. Фото: rus-army.com В кратчайший срок генерал Засядко сумел превратить Михайловское артиллерийское училище, названное так в честь инициатора его создания, генерал-фельдцехмейстера (то есть командующего артиллерией) великого князя Михаила Павловича, в образцовое. И передовое: Засядко ввел в учебный курс цикл лекций и занятий по боевому применению ракет и организовать при учебном заведении ракетную лабораторию. Помогало ему в этом и покровительство Михаила Павловича, проникшегося искренней симпатией к подчиненному; достаточно сказать, что он был крестным отцом родившегося в 1821 году первенца генерала Засядко — Александра, получившего имя в честь царствующего императора. В течение пяти лет после назначения Засядко разработал и успешно испытал новые варианты ракет и станков для их запуска. А 30 марта 1826 года по инициативе генерал-майора Александра Засядко при Охтенском пороховом заводе, на Волковом поле, которое использовалось как испытательный полигон, открылось Ракетное заведение — первая ракетная фабрика в России. Заказом, с которого началась ее работа, стало изготовление 3000 боевых ракет для Кавказского корпуса: новое оружие требовалось испытать в деле. Боевое крещение прошло более чем успешно: в августе 1827 года выпущенные в петербургском Ракетном заведении ракеты успешно использовали в Ушаганском сражении, против кавалерии близ Алагеза и при штурме Ардавильской крепости. К этому времени генерал Александр Засядко уже оставил свои многочисленные посты в Петербурге и занял новый, гораздо более важный и для него, и для русского ракетного дела в целом. В конце 1826 года он был назначен начальником штаба генерал-фельдцейхмейстера, и возможности этого положения он, как и прежде, вовсю использовал для перевооружения русской армии ракетами. В апреле 1827 года по распоряжению Засядко создается первая в России постоянно действующая ракетная рота — в нее переформировывают одну из рот 3-й полевой артиллерийской бригады. В состав этой ракетной роты вошли шесть офицеров, 17 фейерверкеров, то есть артиллерийских унтер-офицеров, и три сотни рядовых, а вооружение роты состояло из 18 станков для 20-фунтовых, 12-фунтовых и 6-фунтовых ракет. С началом русско-турецкой войны 1828-1829 годов и сам генерал-майор Александр Засядко, и сформированная по его инициативе ракетная рота, и сами ракеты отправились в действующую армию. Ракеты активно применялись во время осады турецких крепостей Варна, Шумла, Силистрия и Браилов, а в марте 1829-го появились и на вооружении русского флота — в Дунайской флотилии. В общей сложности за время той войны русская армия израсходовала более 10 000 боевых ракет, основная часть которых была собрана и снаряжена в Тираспольском ракетном заведении — «филиале» Петербургского, организованного Александром Засядко поближе к месту боев. А показавшая себя с лучшей стороны ракетная гвардейская рота, в то время уже вошедшая в состав Гвардейского корпуса, просуществовала до 1856 года — и тем самым почти на два десятка лет лет пережила своего создателя: организатор первого в России промышленного производства боевых ракет и первого строевого подразделения ракетчиков генерал-лейтенант Александр Засядко скончался 27 мая 1837 года. Когда Париж был русским Далее в рубрике Когда Париж был русским30 марта (18 марта по старому стилю) 1814 года русские войска взяли столицу Франции Париж, победно завершив наполеоновские войны Последний раз редактировалось Сергей Антонов; 31.03.2017 в 10:35. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|