|

|

#601

|

||||

|

||||

|

http://worldcrisis.ru/crisis/188291

Для понимания дальнейшего, необходимо несколько слов сказать о том, в каком смысле ниже используется слово «независимость» в приложении к экономике государства. Это не значит, что государство экономически не взаимодействует с другими, и даже то, что доля внешней торговли в общем экономическом балансе занимает скромное место. В этом тексте независимость (и, как не совсем точный синоним – самодостаточность) означает, что у экономики есть независимое от внешних факторов ядро, которое, во-первых, содержит все (или почти все, за исключением непринципиальных) отрасли экономики, во-вторых, во всех из них находится на передовых (или может выйти на них за достаточно ограниченное время) мировых позициях, и, в-третьих, может без ущерба развиваться достаточно существенное время даже в случае полного закрытия всей внешней торговли. Разумеется, в долгосрочном плане такая изоляция неполезна, однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе она, для независимой экономики, не должна стать катастрофой. При этом роль внешней торговли может быть достаточно большой, например, именно она может обеспечивать существенное повышение жизненного уровня населения по равнению с изоляционным сценарием. В качестве примере можно привести США, которые уже довольно давно не производят носки и закупают их в Китае. С одной стороны это позволяет повысить жизненный уровень населения, с другой – носки не такой уж принципиальный товар, без собственного производства которого экономика прожить не может. Но в других случаях, для более важных отраслей, государство должно жестко отслеживать, чтобы импортные товары не разрушили их стабильное существование и развитие. Отметим также, что реально независимое государство не может не иметь независимой экономики, но обратное, вообще говоря, может быть и неверно. В ранние Средние века независимым государством могло стать владение практически любого феодала. Сам он сидел в своем замке на холме, в одной его деревушке был кузнец, в другой – коновал (знахарь), в третьей – плотник. А добавочного продукта этих трех деревень хватало на то, чтобы наш феодал мог кормить небольшую дружину, с которой совершать набеги на соседнего, отбирая у того пару серебряных подсвечников, которые его отец отобрал у отца нашего лет за двадцать до того. И в каждой его деревне было по одному мастеру, который делал по 4 телеги в год – одну телегу за три месяца. И этого количества как раз хватало для удовлетворения потребностей всех жителей «государства», принадлежащего нашему феодалу. Так продолжалось из года в год, из десятилетия в десятилетие, пока в какой-то момент, три наших тележных мастера не встретились случайно в церкви и не решили разделить обязанности – один будет делать колеса, другой – кузов, а третий – передок (в который лошадь впрягают). И после такого разделения они все вместе стали за три месяца делать не три, а аж целых четыре телеги! И что с этой четвертой телегой делать? Населению нашего «государства» из трех деревень она, по большому счету, не нужна. Можно, конечно, ее кому-нибудь подарить, но как компенсировать затраченные материалы? Можно попытаться оставить «про запас», но куда складывать эти телеги, когда их станет достаточно много? Можно, наконец, ее просто не делать, а в свободное время отдыхать или молиться. Проблема только в одном. Кто-то из феодалов все-таки свою «лишнюю» телегу куда-то за пределы своего «государства» продал, а на вырученные деньги его мастера купили железо и научились делать металлические рессоры – из-за чего их телеги стали куда более популярными. В этой ситуации наш феодал просто вынужден готовить свою дружину к походу – но не ради того, чтобы бессмысленно тешить удаль молодецкую, а для того, чтобы «впарить» свою лишнюю телегу подданным своего соседа, чье «государство» в результате этого процесса становится уже не совсем «независимым». Поскольку собственное производство телег в нем становится нерентабельным и соответствующую отрасль его «экономика» теряет. Если описать приведенную выше романтическую историю с экономической точки зрения, то можно отметить следующее. Во-первых, углубление процесса разделения труда приводит к повышению производительности труда. Во-вторых, это повышение автоматически требует увеличения объемов рынков сбыта. В-третьих, потеря своих рынков ведет к быстрой утрате независимости, а отказ от их увеличения – к медленной, поскольку утрачивается ресурс для технического совершенствования. Разумеется, описанные выше процессы в реальности значительно сложнее. Например, наш феодал может обнаружить под холмом, на котором стоит его замок, месторождение железа, за счет которого компенсировать нехватку внешних рынков для продукции своего государства, он может ограбить соседний монастырь или купеческий караван и так далее, однако на общей тенденции это принципиально не отразится. Если обратиться к реальной истории, то к началу ХХ века объем рынка, который было необходимо контролировать по настоящему независимому государству, составлял где-то около 50 миллионов потребителей. В этот момент в Европе осталось только 5-6 реально независимых, имеющих самодостаточную экономику, государств. Российская империя, Германская, Австро-Венгрия, Франция, Великобритания и, возможно, Испания. Все остальные страны не были независимыми в том смысле, что для обеспечения своим гражданам нормального и адекватного мировым лидерам потребления они неизбежно должны были присоединиться в качестве сателлитов или «младших» партнеров к объединениям, возглавляемым одной из перечисленных стран. Собственно говоря, даже сами эти страны понимали сложность ситуации и некоторые из них объединялись друг с другом (правда, на основе равноправного партнерства) с целью усилить собственные экономики. К середине ХХ века объем рынков, который было необходимо контролировать стране для обеспечения самодостаточной и развивающейся экономики, достиг величины порядка 500 миллионов человек. В этот момент по настоящему независимыми и лидерами крупных межстрановых объединений, могли быть не более 2 государства. Их и было два: СССР и США. Отметим, что Китай и Индия на тот момент можно было не принимать во внимание – они не были потребительскими рынками в современном понимании этого слова, их экономики во многом носила натуральный характер. Однако мировая экономика продолжала развиваться и к концу третьей четверти ХХ века объемы рынков, необходимые для нормального развития самодостаточной экономики достигли величины порядка миллиарда человек... И стало понятно, что в мире (разумеется, при сохранении парадигмы мирового развития, условии, как понятно сегодня, не такого уж тривиального) может остаться только одно независимое государство. Как это обычно и бывает в истории, однозначного ответа на вопрос о том, какое это будет государство, история не дала (хотя это утверждение и не понравится апологетам нынешних США). Здесь, на сайте www.worldcrisis.ru, много говорилось об отказе властей СССР от проектных принципов «Красного» проекта со второй половины 50-х годов. Однако те люди, которые возглавляли Политбюро ЦК КПСС в 70-е годы, были воспитаны еще в период господства этих принципов, и именно перед ними встал вопрос о том, нужно ли форсировать разрушение «западной» экономики и США после катастрофического «нефтяного» кризиса 1973 года. Я достаточно много сил потратил на то, чтобы разобраться в том, был ли это вопрос сформулирован в явном виде и какой на него был дан ответ. Это расследование (которое состояло в беседах с бывшими высокопоставленными функционерами ЦК КПСС и КГБ СССР) показало следующее. Во-первых, вопрос был поставлен. Во-вторых, ответ на него был сведен к двум значительно более простым, а главное, технологическим проблемам. Одна из них касалась возможностей СССР по прямому контролю тех территорий, входивших на тот период в зону влияния США и в которых, после распада «суверена», неминуемо должны были начаться неконтролируемые, во многом, разрушительные и опасные для всего мира процессы. Вторая касалась готовности СССР оказаться один на один с Китаем, который к тому времени уже начал технологическую революцию. Ответы на оба эти вопроса оказались отрицательными – руководители страны пришли к выводу, что СССР не имел возможности непосредственно контролировать почти половину мира, скатывающуюся к тоталитаризму, разгулу терроризма и анархии и одновременно ограничивать растущие возможности Китая. Как следствие, СССР пошел в дальнейшем на переговоры с США и начал процесс, который позже получил название «разрядка». Поскольку, как уже отмечалось выше, гибель одной из сверхдержав (то есть переход к единственному в мире независимому государству) была предопределена объективным развитием экономической ситуации, США менее чем через 10 лет столкнулись с тем же самым вопросом, и решили его принципиально иначе. Связано это, скорее всего, со спецификой философии прагматизма, чрезвычайно распространенной в США, но, с точки зрения окончательного результат, это не принципиально. На практике США решили сначала разрушить СССР, а потом начать разбираться с возникающими проблемами. Которые, как мы сегодня видим, оказались ровно теми же самыми, решения которых не могли найти руководители Советского Союза. Собственно говоря, с моей личной точки зрения, США так и не смогли (и уже не смогут) решить поставленные вопросы – что уже достаточно скоро станет понятно всем. Исчезновение СССР вынудило США непосредственно контролировать его бывшую сферу влияния, и с этой работой они явно не справляются. Резкий рост терроризма, который, кстати, был создан и развит самими сверхдержавами в рамках противоборства друг с другом и потеря контроля над ним связан как раз с разрушением системы мирового паритета и «Ялтинской» системы. А уж последующий рост роли Исламского глобального проекта уж точно стал следствием исчезновения СССР (из чего не следует, что такого роста бы не было при ином развитии ситуации. Другое дело, что скорость этого роста могла бы быть существенно более низкой). Про кризис экономики США я даже говорить не буду – значительная часть сайта (и нашей с А.Кобяковым книги) посвящена тому, насколько необходимость «освоить» экономическую зону бывшего социалистического Содружества ускорила экономический кризис «Западного» глобального проекта. Что касается противостояния с Китаем – пока США держатся ... Однако есть очень много аргументов в пользу того, что в конце концов Китай победит. Доказать это сейчас невозможно – но в любом случае, не вызывает сомнений, что те члены Политбюро ЦК КПСС, которые оценивали ситуацию 30 лет назад, оказались чрезвычайно адекватны ситуации... Отметим, что общая конфигурация мировой экономики за последние 30 лет существенно изменилась. Переход Юго-Восточной Азии и Индии к индустриальной парадигме существенно изменил объемы мировых рынков, что не только позволило возникнуть новым независимым государствам, но и обеспечило новый рывок в углублении мирового разделения труда, который еще более увеличил «порог независимости». Настала пора перейти к выводам. Главный из них состоит в следующем: если современная финансово-экономическая парадигма не изменится, то независимым государством может быть только то, которое контролирует (уже) не менее 1.5 миллиарда человек. В мире сегодня есть только два государства, которые имеют (или в скором будущем могут получить) такие собственные рынки: Китай и Индия. США могли бы сохранить в среднесрочной перспективе свою независимость при условии, что они оставили бы под своим контролем рынки Европы и Латинской Америки. Однако экономические проблемы (возникшие, как мы помним, по итогам распада СССР) США вызвали необходимость привлечения дополнительных ресурсов со всего мира, в частности, за счет бывших союзников. Достаточно упомянуть череду экономических катастроф в странах Латинской Америки, выполняющих условиях МВФ (Эквадор, Аргентина и т.д.). В результате, отношения США с этими регионами существенно ухудшилось, и в рамках договорного процесса они могут и не достичь результатов, необходимых для дальнейшего продолжения экономического развития. Что касается западной Европы, то у нее есть шанс, однако он связан с развитием аналогичных договорных отношений, прежде всего, с Россией. А для этого, как показывает опыт последних лет, Европе нужно серьезно отойти от парадигмы «Западного» глобального проекта, с его отказом от библейских ценностей... Здесь следует отметить еще одно обстоятельство: те, кто предлагает для России варианты технологической модернизации (и объясняет, какие условия для этого необходимо обеспечить) совершает заведомый подлог. Даже СССР, даже все социалистическое Содружество уже 10 лет назад не могли обеспечить для себя нормального экономического развития – поскольку не обладали рынками сбыта соответствующего масштаба. Говорить о том, что такого результата может достичь современная, маленькая Россия просто наивно. Значит речь идет не о «модернизации России», а о включении России (уже не как независимого государства) в систему рынков в рамках сателлитов другого независимого государства. С другой стороны, избежать включения в систему мирового разделения труда Россия просто не может. Поэтому вопрос идет не о том, можно ли избежать вступления в ВТО (Киотский протокол, МВФ и т.д.), а о том, как даже в рамках этих организаций сохранить некоторый минимум независимости, который бы позволил (в случае существенного изменения мировой ситуации) начать реализацию программы национального (или проектного) возрождения. Технологически это возможно сделать только за счет очень тонкого балансирования между основными современными центрами силы: США, Европой, Китаем, Индией, исламским миром. А вот переговоры по нашему вступлению в ВТО, к сожалению, ведут явные сторонники США, что вряд ли приведет к необходимому эффекту ... Отметим, что экономические проблемы «Запада» и явная экспансия Исламского глобального проекта, дают еще один вариант развития ситуации – разрушения существующей (и единственной) финансово-экономичской парадигмы, мировой системы разделения труда. Этот вариант позволяет вернуться к ситуации множественности независимых государств и значительно более богатому мировому политическому спектру, однако неминуемо влечет за собой резкое падение уровня технологического развития человечества и уровня жизни населения планеты. |

|

#602

|

||||

|

||||

|

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%...E_%D1%D1%D1%D0

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 ноября 2011; проверки требуют 11 правок. Сельское хозяйство СССР — сельское хозяйство Советского Союза, отрасль экономики СССР. Сельское хозяйство занимало второе место (после промышленности) в производстве валового общественного продукта и национального дохода СССР. В начале 1980-х СССР занимал 1-е место в мире по производству пшеницы, ржи, ячменя, сахарной свёклы, картофеля, подсолнечника, хлопка, молока, 2-е по поголовью овец, 3-е — по общему объёму производства сельскохозяйственной продукции, поголовью крупного рогатого скота, сбору зерна. Численность занятых в сельском хозяйстве (1985) составляла около 28 млн человек (около 20 % занятых в народном хозяйстве СССР). СССР также являлся крупным экспортёром многих видов сельскохозяйственных продуктов (зерна, хлопка, растит. и животного масла, пушно-мехового сырья и др.). Содержание 1 Структура отрасли 2 Отрасли сельского хозяйства СССР 2.1 Растениеводство 2.2 Животноводство 3 См.также 4 Примечания 5 Ссылки Структура отрасли В сельском хозяйстве СССР выделялись два основных производственных сектора: государственный (совхозы, племенные и конные заводы, птицефабрики, учебно-опытные и экспериментальные хозяйства и т. д.) кооперативный (колхозы, межколхозные предприятия, межколхозные объединения) На конец 1974 было 17,7 тыс. совхозов и 30 тыс. колхозов, которые являлись основными производителями сельскохозяйственной продукции и обеспечивали государственные закупки зерна, хлопка-сырца, сахарной свёклы, подсолнечника на 100%, картофеля — на 82%, овощей — на 94%, скота и птицы — на 87%, молока — на 95%, яиц — на 93%, шерсти — на 84%. В пользовании с.-х. предприятий и хозяйств на 1 ноября 1974 находилось 551,5 млн. га с.-х. угодий, в том числе 225,3 млн. га пашни, 38,3 млн. га сенокосов, 281,8 млн. га пастбищ.[1] Некоторые сельскохозяйственные продукты (картофель, овощи, продукция животноводства) производились также в подсобных хозяйствах, в основном для личного потребления. Отрасли сельского хозяйства СССР В валовой продукции сельского хозяйства СССР в 1986 году на долю растениеводства приходилось 45 %, животноводства — 55 %. Растениеводство Продукция растениеводства по годам (млн.тонн)[2] Годы Зерновые культуры Хлопок-сырец Сахарная свёкла 1913 92,3 0,42 11,3 1940 95,6 2,24 18,0 1945 47,3 1,16 5,5 1950 81,2 3,5 20,8 1960 125,5 4,29 57,7 1965 121,1 5,66 72,3 1970 186,8 6,89 78,3 1986 210,0 8,3 79,3 Сельскохозяйственные угодья занимают (по состоянию на 1986 год) 559 млн га, в том числе: пашня — 227,4 млн га, сенокосы — 33,7, пастбища — 292,8. Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур — 210,3 млн га, из них: зерновые культуры — 116,5 млн га, кормовые — 71,4, технические — 13,7, картофель и овоще-баштанные культуры — 8,7. В структуре посевных площадей зерновых культур в СССР преобладала пшеница — 55,3 % (1970 год), ячмень — 17,0 %, рожь — 8,5 %, овёс — 7,8 %, зернобобовые — 4,3 %, просо, гречиха — 3,9 %, кукуруза — 2,9 %, рис — 0,3 %. В структуре посевных площадей технических культур: подсолнечник — 33,0 %, сахарная свёкла — 23,2 %, хлопчатник — 19,0 %, лён-долгунец — 8,8 %, конопля — 1,4 %, другие — 14,6 %. Основная продукция: зерно (РСФСР — почти 3/5 валового сбора, УССР — больше 1/5, Казахстан — свыше 1/8). По производству хлопка-сырца выделяются республики Средней Азии — почти 9/10 валового сбора (особенно Узбекистан — около 2/3), сахарной свёклы — Украина (свыше 1/2) и РСФСР (свыше 1/3), льноволокна (в 1986 году произведено 366 тыс. тонн) — РСФСР (свыше 1/3), УССР (около 1/3) и Белоруссия (свыше 1/4), семян подсолнечника (произведено 5,3 млн тонн) — РСФСР (около 1/2), УССР (около 1/2), картофеля (произведено 87,2 млн тонн), овощей (произведено в 1970 году — 21,2 млн тонн). Животноводство Поголовье птицы (1986 год) — 1174,2 млн голов. Производство яиц (1986 год) — 80,7 млрд штук, шерсти — 469,1 тыс. тонн. Графики по показателям развития животноводства СССР      Продукция животноводства по годам Годы Крупный рогатый скот (млн.голов) в том числе коровы (млн.голов) Свиньи (млн.голов) Овцы (млн.голов) Козы (млн.голов) Лошади (млн.голов) Производство мяса (в убойном весе — млн.тонн) Производство молока (млн.тонн) 1916 58.4 28.8 23 89.7 6.6 38.2 5 29.4 1941 54.8 28 27.6 80 11.7 21.1 4.7 33.6 1946 47.6 22.9 10.6 58.5 11.5 10.7 2.6 26.4 1947 47 23 8.7 57.7 11.6 10.9 1948 50.1 23.8 9.7 63.3 13.5 11 1949 54.8 24.2 15.2 70.4 15.2 11.8 1950 58.1 24.6 22.2 77.6 16 12.7 1951 57.1 24.3 24.4 82.6 16.4 13.8 35.3 1952 58.8 24.9 27.1 90.5 17.1 14.7 1953 56.6 24.3 28.5 94.3 15.6 15.3 1954 55.8 25.2 33.3 99.8 15.7 15.3 1955 56.7 26.4 30.9 99 14 14.2 1956 58.8 27.7 34 103.3 12.9 13 1957 61.4 29 40.8 108.2 11.6 12.4 1958 66.8 31.4 44.3 120.2 9.9 11.9 1959 70.8 33.3 48.7 129.9 9.3 11.5 1960 74.2 33.9 53.4 136.1 7.9 11 1961 75.8 34.8 58.7 133 7.3 9.9 8.7 61.7 1962 82.1 36.3 66.7 137.5 7 9.4 1963 87 38 70 139.7 6.7 9.1 1964 85.4 38.3 40.9 133.9 5.6 8.5 1965 87.2 38.8 52.8 125.2 5.5 7.9 1966 93.4 40.1 59.6 129.8 5.5 8 10 72.6 1967 97.1 41.2 58 135.5 5.5 8 1968 97.2 41.6 50.9 138.4 5.6 8 1969 95.7 41.2 49 140.6 5.5 8 1970 95.2 40.5 56.1 130.7 5.1 7.5 1971 99.2 39.8 67.5 138 5.4 7.4 12.3 83 1972 102.4 40 71.4 139.9 5.4 7.3 1973 104 40.6 66.6 139.1 5.6 7.1 1974 106.3 41.4 70 142.6 5.9 6.8 1975 109.1 41.9 72.3 145.3 5.9 6.8 1976 111 41.9 57.9 141.4 5.7 6.4 91 1977 110.3 42 63.1 139.8 5.5 6 1978 112.7 42.6 70.5 141 5.6 5.8 1979 114,1 43 73,5 142,6 5,5 5,7 1980 115,1 43,3 73,9 143,6 5,8 5,6 1981 115,1 43,4 73,4 141,6 5,9 5,6 91 1982 115,9 43,7 73,3 142,4 6,1 5,6 1983 117,2 43,8 76,7 142,2 6,3 5,6 1984 119,6 43,9 78,7 145,3 6,5 5,7 1985 121 43.6 77.9 142.9 6.3 5.8 1986 120.9 42.9 77.8 140.8 6.5 5.8 1987 122.1 42.4 79.5 142.2 6.5 5.9 18.1 102.2 1988 120.6 42 77.4 140.8 6.5 5.9 1989 119.6 41.8 78.1 140.7 6.8 5.9 107 1990 118.4 41.7 79 138.4 7 5.9 1991 115.7 41.5 75.6 133.3 7.3 5.9 См.также Освоение целины «Рязанское чудо» Сельское хозяйство России Сельское хозяйство Русского Царства Примечания ↑ Сельское хозяйство СССР ↑ 1913_2 Ссылки Сельское хозяйство России в XX веке (Сборник статистико-экономических сведений за 1901-1922 гг.) Издательство Наркозема "Новая деревня", Москва, 1923 Сельское хозяйство СССР 1925-1928 (Сборник статистических сведений к XVI Всесоюзной партконференции) Статистическое издательство ЦСУ СССР, Москва, 1929 Основные элементы сельско-хозяйственного производства СССР 1916, 1923-1927 гг. Статгосиздат ЦСУ СССР, Москва, 1930 Сельское хозяйство от VI к VII съезду советов Москва, 1935 Сельское хозяйство СССР. Ежегодник. 1935 Государственное издательство колхозной и совхозной литературы "Сельхозгиз", Москва, 1936 Сельское хозяйство Союза ССР 1939 (Статистический справочник) Госпланиздат, Москва, 1939 Социалистическое сельское хозяйство СССР 1939 (Статистический сборник) Госпланиздат, Москва-1939-Ленинград |

|

#603

|

||||

|

||||

|

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...81%D0%B8%D0%B8

После 1991 года С 1999 по 2008 год индекс производства продукции сельского хозяйства России вырос на 55 %.[4] В 2008 году объём выпуска сельского хозяйства России составил 87 % от уровня 1990 года, растениеводства — примерно 130 %, животноводства — примерно 60 %.[4] Объём кредитов в агропромышленном комплексе России составил в 2007 году 615 млрд рублей (из них субсидированные кредиты — 285 млрд рублей), в 2008 году — 715 млрд рублей (из них субсидированные кредиты — 310 млрд рублей).[4] В 2007 году общий валовой продукт сельского хозяйства России составил 2099,6 млрд руб., из которых на растениеводство (земледелие) приходилось 1174,9 млрд руб. (55,96 %), а на животноводство — 924,7 млрд руб. (44,04 %). По категориям производителей больше всего продукции дали личные подсобные хозяйства (48,75 % или на сумму 1023,6 млрд руб.); на втором месте—с/х организации (бывшие колхозы, совхозы и т. д.), давшие 43,76 % или 918,7 млрд руб.; меньше всего произвели фермерские хозяйства — 7,49 % или на сумму 157,3 млрд руб

|

|

#604

|

||||

|

||||

|

http://communitarian.ru/publikacii/i...sssr_04022014/

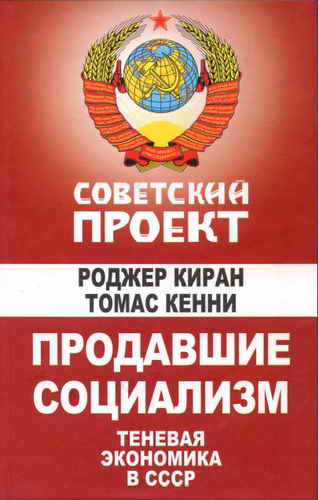

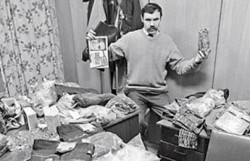

Вопрос о причинах развала и уничтожения СССР – далеко не праздный. Он не теряет своей актуальности и сегодня, спустя 22 года после того, как произошла гибель СССР. Почему? Потому, что некоторые на основе этого события делают вывод о том, что, мол, капиталистическая модель экономики более конкурентоспособна, более эффективна и не имеет альтернатив проф., д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова ...Американский политолог Френсис Фукуяма после развала СССР даже поспешил заявить о том, что наступил «Конец истории»: человечество достигло высшей и последней стадии своего развития в виде всеобщего, глобального капитализма. АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ «ТЕНЕВОЙ» ЭКОНОМИКИ СССР По мнению подобного рода политологов, социологов и экономистов, обсуждение социалистической модели экономики, мол, вообще не заслуживает внимания. Лучше все силы сосредоточить на усовершенствовании капиталистической модели экономики. То есть такой модели, которая нацеливает всех членов общества на обогащение, а средством обогащения (получения прибыли) выступает эксплуатация одного человека другим. Правда, при этом возникают такие «естественные» атрибуты капиталистической модели, как социально-имущественное неравенство, конкуренция, циклические кризисы, банкротства, безработица и т.п. Все предлагаемые усовершенствования нацелены лишь на смягчение античеловеческих последствий капитализма. Что напоминает утопичные попытки ограничить аппетиты волка, пожирающего овец. Будем исходить из того, что ключевыми социально-экономическими признаками социалистической модели является обеспечение благосостояния для всех членов общества (цель), общенародная собственность на средства производства (главное средство), получение доходов исключительно по труду, плановый характер экономики, централизация управления народным хозяйством, командные позиции государства в экономике, общественные фонды потребления, ограниченный характер товарно-денежных отношений и т.д. При этом имеется в виду благосостояние не только в виде продуктов и услуг, обеспечивающих жизненно необходимые (биологические) потребности человека. Сюда также следует включить общественную безопасность и оборону, образование, культуру, условия труда и отдыха. Конечно, социализм – не только экономика и социальные отношения. Он предполагает также определенный тип политической власти, идеологию, высокий уровень духовно-нравственного развития общества и др. Высокие духовно-нравственные запросы должны предполагать наличие целей более высоких по отношению к целям социально-экономическим. Но мы сосредоточимся сейчас именно на социально-экономическом аспекте социалистической модели.  Так вот эрозия социалистической модели началось задолго до трагических событий декабря 1991 года, когда было подписано позорное соглашение о разделе СССР в Беловежской пуще. Это уже был финальный акт политического порядка. Это не только дата смерти СССР, но и дата полной легализации новой социально-экономической модели, которая называется «капитализм». Однако подспудно, капитализм в недрах советского общества вызревал на протяжении примерно трех десятилетий. Советская экономика де-факто уже давно приобрела черты многоукладной. В ней сочетался социалистический и капиталистический уклады. Впрочем, некоторые зарубежные исследователи и политики заявляли, что де-факто в СССР произошла полная реставрация капитализма еще в 1960-е – 1970-е гг. Реставрация капитализма увязывалась с появлением и развитием в недрах СССР так называемой «теневой», или «второй» экономики. В частности, еще в начале 1960-х гг. член Германской компартии Вилли Дикхут начал публикацию своих статей, в которых он констатировал, что с приходом к власти в нашей стране Н.С. Хрущева произошла (не началась, а именно произошла) реставрация капитализма в СССР[1]. «Теневая» экономика функционировала на принципах, отличных от социалистических. Так или иначе, она была связана с коррупцией, хищениями государственного имущества, получением нетрудовых доходов, нарушением законов (или использованием «дыр» в законодательстве). При этом не следует путать «теневую» экономику с «неофициальной» экономикой, которая не противоречила законам и принципам социалистического строя, а лишь дополняла экономику «официальную». Прежде всего, это индивидуальная трудовая деятельность. Например, работа колхозника на приусадебном участке или горожанина на своем дачном участке. А в лучшие времена (при Сталине) широкое развитие получила так называемая «промысловая кооперация», которая была занята производством потребительских товаров и услуг. В СССР государственные и партийные власти предпочитали не замечать такого явления, как «теневая» экономика. Нет, конечно, правоохранительные органы раскрывали и пресекали различные операции в сфере «теневой» экономики. Но руководители СССР, комментируя подобного рода истории, отделывались фразами типа: «исключения из правила», «отдельные недостатки», «недоработки», «ошибки» и т.п. Например, в начале 1960-х гг. тогдашний первый заместитель Совета Министров СССР Анастас Микоян определил «черный рынок» в СССР как «горсть некой грязной пены, выплывшей на поверхность нашего общества».  «ТЕНЕВАЯ» ЭКОНОМИКА СССР: НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ Никаких серьезных исследований «теневой» («второй») экономики в СССР не проводилось вплоть до конца 1980-х гг. За рубежом такие исследования появились раньше. Прежде всего, следует упомянуть работу американского социолога Грегори Гроссмана (Калифорнийский университет), которая называлась «Разрушительная самостоятельность. Историческая роль подлинных тенденций в советском обществе». Она получила широкую известность после того, как она была опубликована в 1988 году в сборнике «Свет в конце тоннеля» (Университет Беркли, под редакцией Стивена Ф. Коэна). Впрочем, первая статья Гроссмана на эту тему появилась еще в 1977 году и называлась ««Вторая экономика» СССР» (журнал «Problems of Communism», September-October 1977). Можно также упомянуть книгу эмигрировавшего в США советского юриста Константина Симиса «Коррупция в СССР – тайный мир подпольного советского капитализма», изданную в 1982 году. Автор в 1970-е гг. тесно соприкасался с некоторыми «теневиками», адвокатом которых он выступал на судебных процессах. Однако количественных оценок «теневой» («второй») экономики К. Симис не дает. Позднее появились работы американских социологов и экономистов русского происхождения Владимира Тремля и Михаила Алексеева. С 1985 года Грегори Гроссман и Владимир Тремль выпускают периодические сборники по «второй экономике» СССР. Выпуски продолжались до 1993 года, всего было издано 51 исследование с участием 26 авторов. Многие исследования представляли собой социологические опросы семей эмигрантов из СССР (всего 1061 семья)[2]. Для исследований также использовались опросы эмигрантов из других социалистических стран, официальная статистика СССР, публикации в СМИ и научных журналах Советского Союза. Несмотря на различия в ряде количественных оценок отдельных авторов эти расхождения не были принципиальными. Различия возникали из-за того, что одни авторы рассматривали «неофициальную экономику», другие «теневую экономику», при этом их определения той и другой экономик могли не совпадать. Приведем некоторые результаты этих исследований. 1. В 1979 г. незаконное производство вина, пива и других спиртных напитков, а также спекулятивная перепродажа спиртных напитков, произведенных в «первой экономике», обеспечили доходы, равные 2,2% ВНП (валовой национальный продукт). 2. В конце 1970-х гг. в СССР процветал «теневой» рынок бензина. От 33 до 65% покупок бензина в городских районах страны индивидуальными владельцами автомобилей приходилось на бензин, продаваемый водителями государственных предприятий и организаций (бензин продавался по цене, ниже государственной). 3. В советских парикмахерских «левые» доходы превышали суммы, которые клиенты уплачивали через кассы. Это лишь один из примеров того, что некоторые государственные предприятия де-факто принадлежали ко «второй экономике». 4. В 1974 г. на долю работы на частных и приусадебных участках приходилось уже почти 1/3 всего рабочего времени в сельском хозяйстве. А это составляло почти 1/10 всего рабочего времени в экономике СССР. 5. В 1970-е годы примерно ¼ продукции сельского хозяйства производилась на личных участках, значительная ее часть направлялась на колхозные рынки. 6. В конце 1970-х гг. около 30% всех доходов городского населения были получены за счет различных видов частной деятельности (как законной, так и незаконной). 7. К концу 1970-х гг. удельный вес лиц, занятых во «второй экономике», доходил до 10-12% общей численности рабочей силы в СССР. В конце 1980-х гг. появился ряд работ по «теневой» и «второй» экономике в СССР. Прежде всего, это публикации советского экономиста Татьяны Корягиной и директора НИИ Госплана Валерия Рутгейзера. Вот данные из работы Т. Корягиной «Теневая экономика СССР»[3]. Годовая стоимость нелегально произведенных товаров и услуг в начале 1960-х гг. составляла примерно 5 млрд. руб., а в конце 1980-х гг. достигала уже 90 млрд. руб. В текущих ценах ВНП СССР составлял (млрд. руб.): 1960 г. – 195; 1990 г. – 701. Таким образом, экономика СССР за тридцатилетие выросла в 3,6 раза, а «теневая» экономика – в 14 раз. Если в 1960 году «теневая» экономика по отношению к официальному ВНП составляла 3,4%, то к 1988 году этот показатель вырос до 20%. Правда, в 1990 году он был равен 12,5%. Такой спад был обусловлен изменением советского законодательства, которое перевело в разряд легальных целый ряд видов экономической деятельности, которые ранее считались незаконными. Число занятых в «теневой» экономике, по оценкам Т. Корягиной, в начале 1960-х гг. составляло 6 млн. чел., а в 1974 г. их число возросло до 17-20 млн. чел. (6-7% населения страны). В 1989 году таких «теневиков» было уже 30 млн. чел., или 12% численности населения СССР.  УГРОЗЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВИТИЯ «ТЕНЕВОЙ» ЭКОНОМИКИ В СССР И американские, и советские исследователи обращают внимание на некоторые особенности «теневой» экономики и ее влияние на общую обстановку в СССР. 1. «Теневая» экономика как заметное явление советской жизни возникло в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Все исследователи однозначно связывают это с приходом к власти в стране Н.С. Хрущева, который рядом своих непродуманных решений выпустил из бутылки джина «теневой экономики». Примечательно, что даже те авторы, которые достаточно негативно относятся к Сталину, вынуждены признать, что в период нахождения Сталина у власти «теневой», или «подпольной» экономики почти не было. Зато было легальное мелкотоварное производство (например, промысловые артели в городах). Хрущев уничтожил такое мелкотоварное производство, на его место пришли «теневики». 3. «Теневая экономика» существовала за счет государственных ресурсов, значительная ее часть могла нормально функционировать при условии хищения материальных ресурсов государственных предприятий и организаций. Таким образом, создавалась иллюзия, что «теневая экономика» восполняла недостатки «белой» экономики. Происходило просто-напросто «перераспределение» ресурсов из государственного (и колхозного) сектора экономики в «теневой».2. «Теневая» экономика была более развита не в центральных регионах СССР, а на периферии страны. Так, Г. Гроссман оценивал, что в конце 1970-х гг. доля доходов от «второй» экономики составляла около 30% всех доходов городского населения в масштабах СССР. При этом в РСФСР она приближалась к среднему значению по стране, а в регионе Белоруссии, Молдавии и Украины среднее значение было около 40%, в Закавказье и Средней Азии – почти 50%. В Армении среди этнических армян показатель достигал 65%. Гипертрофированное развитие «второй» экономики в ряде союзных республик создавало иллюзию того, что эти регионы «самодостаточны». Мол, они имеют более высокий жизненный уровень, чем Россия, и могут вполне существовать и развиваться вне Союза ССР. Все это создавало благоприятную почву для сепаратистских движений в национальных республиках. 4. «Теневая экономика» порождала коррупцию. Хозяева «теневых» структур занимались подкупом руководителей и функционеров государственных предприятий и организаций. С какой целью? – Чтобы те как минимум не мешали «теневому» бизнесу. А как максимум, чтобы становились соучастниками такого бизнеса, оказывая содействие в снабжении сырьем, товарами, транспортными средствами и т.п. Это первый, микроэкономический уровень коррупции. Далее следует второй, региональный уровень, который связан с подкупом правоохранительных органов и вообще органов государственной власти на местах. Создается система регионального «крышевания» «теневого» бизнеса. Наконец, коррупция выходит на третий, общегосударственный уровень. «Теневики» начинают лоббировать свои экономические интересы в министерствах и ведомствах. Экономика лишь формально продолжает развиваться как «плановая». Управленческие экономические решения на общегосударственном уровне начинают приниматься под влиянием «теневиков».  5. Хозяева «теневого» бизнеса накапливают такие громадные капиталы, которые позволяют им заниматься лоббированием политической власти в стране. «Теневикам» становится тесно в рамках даже формального социалистического способа производства. Они начинают готовить полную реставрацию капитализма. Она и произошла в период нахождения у власти М. Горбачева под прикрытием лживых лозунгов «перестройки». Эта «перестройка», в конечном счете, была инициирована не М. Горбачевым или А. Яковлевым. Она была организована «теневым» капиталом, по указкам которого и действовали «реформаторы» из КПСС. ___________________ [1] Затем В. Дикхут написал книгу «Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion» («Реставрация капитализма в Советском Союзе»), которая вышла несколькими частями в 1971—1988 годах. В 2004 году она была издана у нас на русском языке под названием «Реставрация капитализма в СССР» [2] Киран Роджер, Кенни Томас. Продавшие социализм. Теневая экономика в СССР. – М.: Алгоритм, 2009, с. 35 [3] Корягина Т. Теневая экономика в СССР // Вопросы экономики. 1990. № 3 |

|

#605

|

||||

|

||||

|

Оригинал взят у matveychev_oleg в Жизнь в СССР: хорошо или плохо?

Оригинал взят у dmgusev "Опять ностальгия по СССР" - скажете вы. Нет. Немного не так.  Я хочу втянуть вас в фотоспор воспоминаний об СССР. Чтобы ностальгирующие (или ненавидящие ту эпоху) аргументированно показали, что им нравится/не нравится/что они помнят/любили/ненавидели. Чтобы те, кто не застал дни посмотрели. Может они будут относиться по-другому к той эпохе, которая уже стала историей. Только нужно подтверждать свои слова фотографией. Так интереснее. Попробуем? Красиво и с уважением к друг другу  Первый раз в первый класс. 1 сентября для первоклашек всегд праздник. Помните гордость, когда идешь в новой форме (которую еще с таким восторгом недавно примерял в "Детском мире"), с цветами, с ранцем за спиной идешь на первый в своей жизни "Урок мира"?  Октябрята. Честно говоря немного стерто, смазанно, как это было. Единственное, что хорошо запомнил, это октябрятское звено. Соревнования между звеньями. Все рано хорошие, теплые воспоминания. А еще помню, что вот такие значки были обычными, а "модными" считались из прозрачного пластика ("стеклянные") с фотографией внутри.  Пионеры. Много осуждающего вылилось на них. А я вот был пионером. А когда мне повязали галстук, а это было в музее революции, я шел домой в незастегнутой куртке, чтобы все видели, что я уже пионер. К сожалению, свой галстук я где-то потерял   Пионерский лагерь. Достаточно сказать, что там я первый раз танцевал с девочкой (не по принуждению), первый раз играл в "Зарницу", первый раз встречал рассвет в у пионерского костра, а ещё меня с товарищем чуть не выкинули из лагеря за танцы под проливным дождём  Была у меня ещё книга русских сказок, толстая, красная, я вечером всему отряду их читал, как теперь не странно, меня слушали с интересом! Таскали хлеб из столовой, чтобы вечером, вытащив из под подушки им хрустеть (горбушки - особое лакомство). Правда, вся постель после этого была в крошках   Медицина. Она была БЕСПЛАТНА. Каждый год - проходили всех врачей. Все. На любом предприятии/организации/школе/детском саду. На курорт? - Пожалуйста. В санаторий? - Вперед. А сейчас многие могут похвастаться ежегодным осмотром и прививками? В лучшем случае загоняют на флюорографию...  Автомобили. Мой отец ездил на заработки в Сибирь, после приезда купили такой белоснежный Москвич, как на фото. Когда я её первый раз увидел, было невероятное чувство восторга, лучше машины быть не могло   Космос. Кто не хотел стать космонавтом? У меня ощущение, что все хотели. Да что там говорить, мы знали всех космонавтов по фамилям, в порядке их полетов. Собирали марки, календари, книги - все, что имело отношение к космосу.  Армия. Скажу , что служить самому не довелось, однако, каждые выходные прилипал к телевизору, смотря передачу "Служу Советскому Союзу". Сильный, справедливый - вот образ человека в форме того времени.  Милиция. Была Уважаема. Не боялись ее - уважали. Можете сами дополнить, кто сталкивался.  Демонстрация 1 мая. Как хотите, можете называть всех зомби или еще как, но это был реально праздник.  Культура Какие были фильмы, какие актёры! разве сегодняшняя коммерческое производство может сравниться с шедеврами того времени? Ну а, как известно, работникам нашего Большого театра рукоплескала вся планета! Конечно, это мои, в основном детские и юношеские воспоминания, они, конечно немного наивны, но, по-моему, очень добры. Ничего негативного не выкладывал, думаю, этого наберётся в комментариях, но, друзья, будьте объективны и не ругайтесь  via |

|

#606

|

||||

|

||||

|

http://www.globalaffairs.ru/number/P...egratcii-15720

вчера 01:58 Однажды утром 1992 года мир обнаружил, что на карте больше нет страны под названием СССР. Одна из двух мировых супердержав ушла в небытие — и не по причине войны, иностранного вторжения или какой-то катастрофы, а из-за неудачного и похожего на фарс переворота. Коллапс случился неожиданно, ведь Советская империя была слишком велика, чтобы распасться, слишком стабильна, чтобы рухнуть и, кроме того, за время своего существования она пережила слишком много пертурбаций, чтобы просто так развалиться на части. На самом деле, начиная с 1970-х годов, давали о себе знать свидетельства необратимости начавшегося упадка советской системы. Однако считалось, что на это уйдут десятилетия. Ничто не предвещало ее разрушения как кульминации «краткого ХХ века». В 1985, 1986 и даже в 1989 годах распад Советского Союза казался аналитикам того времени столь же невероятным, сколь невероятным кажется распад Евросоюза аналитикам наших дней. Группа признанных американских экспертов, тесно связанных с Пентагоном, даже в 1990 году была убеждена, что СССР к концу десятилетия с большой вероятностью станет государством всеобщего благосостояния по модели Швеции и успешно функционирующей парламентской республикой. Почти столь же невероятным казался тогда и полный распад государства в самом недалеком будущем. Сенсационные сценарии — занимательное чтение, но в реальности существуют факторы стабилизации и замедления; общества часто переживают кризисы, порой гибельные для них и опасные для окружающих. Они редко кончают самоубийством [1]. Но как все может измениться за десятилетие! В 1995 году повсеместно признаются «неотвратимыми» события и процессы, казавшиеся невероятными в 1985 году. Провал воображения выдали за действие исторической неизбежности. Именно этот зигзаг судьбы, скачок от «невероятного» к «неизбежному» и делает советский опыт распада отправным пунктом в полемике о контекстах, ближайших последствиях, а также о возможных путях действий для нынешних европейских лидеров. В конечном счете, нынешний кризис ЕС с особой силой показал, что слова о возможности его распада отнюдь не риторический прием — чертик из табакерки, которого испуганные политики демонстрируют несчастным избирателям, чтобы усилить давление на них. Сегодня не только европейская экономика, но и политика вошли в состояние турбулентности. Европа оказалась между Сциллой слабости национальной политики ее государств и Харибдой растущего недоверия к рынкам. Финансовый кризис резко сократил срок службы правительств, независимо от их политической окраски, и способствовал усилению протестных и всякого рода популистских партий. Сегодняшние общественные настроения лучше всего можно было бы описать как смесь пессимизма и гнева, прекрасно переданную в строках стихотворения У.Б. Йейтса «Второе пришествие»: Что было цельным, рушится на части ...лучший Ни в чем не убежден, тогда как худший Горячим напряженьем переполнен. (пер. Г. Кружкова) Эти настроения отразили последние опросы и, в частности, опрос «Будущее Европы», заказанный Европейской комиссией и опубликованный в апреле 2012 г. [2] Согласно ему, большинство европейцев считают, что ЕС — благоприятная для повседневного существования территория, однако снизилась их уверенность в экономических показателях Европейского Союза и его способности играть существенную роль в глобальной политике. Почти 90% европейцев отмечают разрыв между потребностями общества и действиями их правительств, и эта цифра внушает опасения. Только треть европейцев полагают, что их голоса имеют вес на уровне ЕС, и лишь 18% итальянцев и 15% греков убеждены, что их голоса принимаются в расчет хотя бы в их собственных странах. Последний же опросник «Трансатлантик Трендс» показывает, что 76% европейцев видят экономическую систему своих стран несправедливой и вполне обеспечивающей только верхушку общества [3]. Словом, Европейского Союза, каким мы его знали, больше не существует, поскольку размываются самые основы, на которых он был выстроен. Выветрилась из сознания людей общая память о Второй Мировой войне — половина учащихся средних школ Германии, те, кому 15-16 лет, не знают, что Гитлер был диктатором, а треть полагают, будто он защищал права человека [4]. Коллапс Советского Союза демонтировал геополитическую предпосылку возникновения ЕС. Демократическое государство всеобщего благосостояния, служившее ядром послевоенного политического консенсуса, ныне находится в положении осажденной крепости — в том числе, и по демографическим показателям. Процветание же, обеспечивавшее политическую легитимацию Европейского проекта, буквально выцветает на глазах. Более шестидесяти процентов европейцев полагают, что нынешним детям будет сложнее жить, чем их собственному поколению [5]. Вместе с тем, решив сравнить современный кризис Евросоюза с коллапсом СССР, мы вовсе не считаем, что ЕС обречен на распад. Внутренний смысл этого сравнения — разрушить необоснованные иллюзии, а не нагнетать апокалиптические страхи. Все мы знаем, что Европейский Союз — это не Советский Союз. Советский порядок, как писал историк Мартин Малиа, «рухнул как карточный домик, потому что он всегда был им — карточным домиком» [6]. В последние годы существования советского режима его идеологическая привлекательность осталась в далеком прошлом, а способность поддерживать рост экономики истощилась. В 1990 г. на полках магазинов можно было найти только 11% процентов необходимых потребительских товаров, остальные же 89% оказывались в дефиците [7]. Таким образом, советский порядок был парализован безысходным сочетанием политического застоя (stability) и экономической неэффективности. Евросоюз не карточный домик, и, если мы хотим извлечь уроки из распада СССР, нужно иметь в виду важнейшие различия между советским и европейским проектами. Европейский Союз — еще незавершившийся проект, тогда как Советский Союз был проектом, гнилым в своей основе. Если советский проект был построен на терроре, то европейский — на консенсусе. Если большинство советских граждан привлекала западная жизнь, то европейцы гордятся своим образом жизни, своей политической моделью и отнюдь не грезят «мечтой о китайском чуде». Если распад Советского Союза был предопределен крахом коммунистической идеологии, то Европейский Союз не страдает сколь-либо заметным кризисом мировоззрения. Если советские реформаторы видели будущее СССР в менее централизованной федерации или конфедерации, то выживание ЕС предопределяется более тесным политическим объединением. Одним словом, Советский Союз пал жертвой собственных ошибок, тогда как европейскому проекту угрожает чрезмерность его успеха. С одной стороны, природа европейского проекта, глубинным образом отличающая его от СССР, является серьезным аргументом почему европейцы не пойдут по пути Советского Союза, с другой стороны, она еще не гарантирует невозможности распада. Чтобы ЕС выжил, европейским лидерам следует не допускать ошибок, совершенных руководителями СССР. Советский Союз остался в прошлом не в силу заговора Запада, не только из-за структурных дефектов коммунистической системы, но, в том числе, и из-за управленческих решений — принятых или, наоборот, не принятых в ситуации кризиса. Когда читаешь воспоминания кого-нибудь из главных действующих лиц разыгравшейся драмы распада, не покидает ощущение, что для некоторых советских лидеров, включая Михаила Горбачева, уход в небытие Советского Союза предстал полной неожиданностью. Кажется, что в течение долгих лет после смерти и похорон Советской империи они все еще не были готовы поверить в ее исчезновение. Тем не менее, можно заметить, что нежелание Горбачева ввести в СССР прямые президентские выборы оказалось столь же роковым для дальнейшего существования Советского Союза, сколь и беспрецедентно низкие цены на нефть на международных рынках. Однако, осмысляя опыт распада СССР, эксперты нынешнего европейского кризиса сталкиваются с некоторыми трудностями: в случае с ЕС трудно даже понять, что же может означать «коллапс Союза». В случае Советского Союза коллапс означал исчезновение с карты одного государства и появление пятнадцати новых на всей территории от крайнего севера и до Средней Азии, от Средней Азии до юго-восточной Европы. Но Европейский Союз не государство, и даже если он распадется, на карте ничего не изменится. Более того, даже в случае разрушения Евросоюза большинство государств-членов останутся рыночными демократиями, и вполне определенный уровень кооперации и институциональная общность сохранятся. Итак, как определить или концептуализировать «распад»? Чем распад отличается от реформы или реконфигурации Союза? Можно ли рассматривать выход страны из еврозоны или вообще из Евросоюза как «распад»? Или о «распаде» должны свидетельствовать другие тенденции, такие как уменьшение влияния ЕС в глобальном масштабе или аннулирование некоторых главных достижений европейской интеграции (таких как свободное передвижение людей или ликвидация институтов, подобных Европейскому Суду)? Служит ли синонимом дезинтеграции появление «двухуровневого» ЕС (ЕС старых и ЕС новых членов) или это шаг в направлении более тесного и совершенного объединения? В поисках ответа на эти вопросы опыт Советского Союза может преподать несколько очень важных уроков — не столько на уровне политических стратегий, сколько на уровне тактики кризисного управления в политике. Урок первый, он же парадокс: поддерживаемая экономистами и разделяемая европейскими политическими классами вера в невозможность распада ЕС в то же самое время несет в себе риск дезинтеграции. Классическим образцом этой динамики являются последние годы существования СССР Ощущение, будто распад «невероятен», может подвигнуть политтехнологов поддаться искушению избрать для собственных целей направленные против Европейского Союза риторику или политику. Они будут действовать ради краткосрочных выгод в святой уверенности, что в долгосрочном плане «ничего действительно ужасного не может случиться». Убежденность в том, что распад ЕС — совершенно маловероятный сценарий развития событий, ведет их к недооценке временного фактора, когда речь идет о выживании Союза. «Как мало времени осталось, как мало мы прожить успели» — заманчивое название для любого повествования о распаде СССР. Оно, однако, могло бы послужить названием для нежелательного и провального Европейского сценария событий. Один из факторов риска текущего европейского кризиса заключается в том, что демократическая природа ЕС устанавливает следующее: политические решения воспринимаются в строго национальных пределах и предопределяются национальными электоральными циклами. Однако рынки отказываются следовать политической логике государств-членов ЕС и испытывают чувствительность Европы именно в дни выборов. Сегодня давление со стороны рынков объединяет Европу, а давление со стороны избирателей разделяет ее. И забота политических элит сегодня — управлять этими двумя инструментами давления. Однако прерогатива оценки степени риска распада не должна быть закреплена за экономистами, остающимися в «слепой зоне» в момент коллапса. Вот как об этом пишет ведущий американский экономист Фред Бергстен: «учитывая, сколь велики ставки, Европа уверенно воплощает оригинальную идею всестороннего экономического и монетарного союза» [8]. И можно было бы надеяться, что он прав, но случившееся с СССР заставляет думать иначе: Европе может помешать отнюдь не слишком высокая экономическая цена дезинтеграции. В этом смысле утверждение, что ЕС не может распасться просто потому, что за это все заплатят слишком большую цену, слабо убеждает нас в стабильности Европейского Союза. Все дело в том, что в эпохи кризисов верх над «логикой экономистов», как правило, берет «логика политиков». В какой-то момент европейским лидерам с большой долей вероятности придется выбирать между сохранением евро и сохранением Союза — и в этом подлинный вызов нынешнего кризиса. Более чем очевидно, что результатом обвала евро мог бы стать демонтаж европейского проекта, однако — это менее очевидно, но вовсе не невероятно — «сохранить евро» можно было бы ценою демократии в периферийных странах Союза. Такое развитие событий могло бы коренным образом изменить природу европейского проекта. Если вполне пригодным решением для многих экономистов является диктат целомудренных стран-кредиторов по отношению к впавшим во грех странам-должникам, то для политических аналитиков за этими мерами маячит призрак будущего кризиса [9]. Второй урок заключается в том, что для распада ЕС вовсе не нужна победа сил, направленных против Европейского Союза, над силами, защищающими его. Советский опыт — убедительное предупреждение Европе, что коллапс может случиться вдруг. Если же это произойдет, он станет непредумышленным следствием долгосрочной дисфункции Союза (во всяком случае, того, что мы воспринимаем как дисфункцию), осложненной ошибочным пониманием элитами национальной политической динамики. Если нынешние политические лидеры явно захвачены динамикой настроений сторонников и противников ЕС в обществе, то политаналитики одобряют любые национальные выборы, на которых популистские партии не получают парламентского веса. Но грубый тайный смысл всего этого состоит в том, что цена нейтрализации давления популизма очень высока. Многие партии в Европе начинают говорить и действовать как популисты. Дело в том, что в ситуации нынешнего европейского кризиса (в отличие от Советского) никакая возникшая в народе альтернатива ЕС не может смягчить риск динамики распада. Безусловно, большая часть европейских граждан (за исключением Британии), даже разочаровавшись в ЕС, вовсе не мечтает вернуться в Европу времен национальных государств. Но отсутствие привлекательной альтернативы еще не страховка от распада. Есть и другой фактор риска в нынешнем европейском кризисе. В то время как у Евросоюза нет альтернативы, волны популизма, поднимающиеся на юге и на севере, преследуют разные цели и делают единую политику крайне затруднительной. Разгневанные избиратели на юге Европы сопротивляются жесткой политике, рекомендуемой севером, но они же поддерживают ЕС как политическую реальность. Причина тому — полное недоверие своим национальным правительствам и разочарование в национальных демократиях. Популистские движения на севере одобряют жесткие меры, однако противостоят общеевропейским политическим институциям, поскольку собственным демократиям они верят гораздо сильнее, чем Брюсселю. Таким образом, можно говорить не столько о росте антиевропейского популизма, сколько о столкновении между направленным против жестких мер популизмом юга и антибрюссельским популизмом севера. Именно это столкновение и может разрушить Европейский Союз. Третий урок исчезновения Советского Союза связан с ошибочностью реформ, поскольку они могут привести к распаду даже с большей вероятностью, чем их отсутствие. Во времена кризиса политики ищут «серебряную пулю», но слишком часто именно она и губит их самих. Ключевым фактором разрушения советской системы стала неспособность Михаила Горбачева постичь природу распада СССР, поскольку советский лидер пребывал в глубокой иллюзии как относительно возможности сохранения Советского Союза без проведения всеобъемлющих реформ, так и относительно превосходства СССР над иными системами. Михаил Горбачев был уверен в том, что государство с однопартийной системой может пережить как утрату ее идеологической легитимности, так и распад КПСС на уровне организации, что в наибольшей степени и обрекло на неудачу все его усилия по сохранению и реформированию СССР. Тем поразительнее видеть, сколь разные выводы сделали советские и китайские лидеры из ошибок коммунистического эксперимента. Советские реформаторы, вышедшие из кругов либеральной интеллигенции, полагали, что единственное ценное в социализме — социалистические идеи. В противоположность им реформаторы в Китае усиленно избавлялись от социалистической идеологии, в то же время делая все возможное, чтобы сохранить организационную мощь коммунистической партии, осознавая ее значимость для сохранения единства страны. Опасность неверного направления реформ кроется и в искушениях, которым поддаются лидеры европейских стран: использовать кризис как возможность поступать так, как хочется, заранее зная, что их действия вызовут протест в народе. Устремления федералистов к принятию радикальных решений во многом стали результатом логики кризиса. Точно так же требование завершить Европейский проект, начатый введением общей валюты, представляет собой попытку овладеть текущей ситуацией и компенсировать отсутствие народной поддержки идеи федералистской Европы. Но давление кризиса не может заменить общественное согласие, и провал советских реформ — лучшая тому иллюстрация. Четвертый урок, извлекаемый из советского опыта, видится в том, что главный риск такого политического проекта — в случае отсутствия военных действий или иных экстремальных обстоятельств — исходит не от дестабилизации ситуации на периферии, а от недовольства и возмущений в центре (даже если кризис на периферии перекидывается и на другие территории области). Это был выбор России, а не республик Прибалтики — отказаться от Союза. Разлитое повсюду желание уйти как можно дальше от наследия СССР определило судьбу советского государства. Равным образом нынешняя позиция Германии касательно событий, происходящих в Европейском Союзе, гораздо решительнее повлияет на будущее европейского проекта, нежели трудности, с которыми столкнулись экономики Греции или Испании. Очевидно, что когда «победители» интеграции начинают ощущать себя ее главной жертвой, появление серьезных проблем неотвратимо. Вот почему для уяснения рисков дезинтеграции столь важно правильно понять как происходящее в Германии, так и ее позицию. В этом отношении сколько-нибудь помочь могут параллели между ролью РСФСР в контексте распада Советского Союза и ролью ФРГ в контексте европейского кризиса. По мере развития кризиса, приведшего к краху СССР, Российская Федерация играла довольно странную роль: у нее был легитимный, избранный в результате прямых выборов лидер — Б.Н. Ельцин. Однако РСФСР оказалась тенью Советского государства. В каком-то смысле СССР должен был погибнуть, чтобы родилась Россия. Иное дело ФРГ, выступившая в ситуации тогдашнего кризиса не просто как европейская супердержава, но как синоним эффективной Европы. Вопреки шумихе, поднятой СМИ, у европейцев нет причин сомневаться в преданности Германии Европейскому Союзу. Но сегодня можно и должно спрашивать о ее стратегии, направленной на изменение правил игры внутри ЕС, о степени успешности этой стратегии. Итак, от ответа на вопрос, насколько успешна будет германская стратегия трансформации «солидарной Европы» в «правовую Европу», зависит целостность Европейского Союза. Пока что, учитывая линию поведения Германии в нынешнем кризисе, лидерство Берлина проходит испытание на прочность. Парадокс в том, что Европа находится в кризисе, а самое сильное ее государство, Германия, — нет (в отличие от положения РСФСР в период дезинтеграции СССР). Более того, Германия получает наибольшую выгоду от общеевропейского кризиса. Ее правительственные долговые обязательства рефинансированы с нулевой процентной ставкой. А безработица опустилась до рекордно низкого уровня. В Германии результатом кризиса стал приток квалифицированных рабочих из Италии, Испании, Португалии, Греции, что уменьшило демографические страхи немецкого общества. Положение Германии в глобальном мире только упрочилось. Таким образом, у этой страны есть все основания и бояться кризиса, и радоваться ему. Берлин не спешит обуздать кризис: во-первых, потому, что обращает его в свою пользу, а во-вторых, потому, что любые скоропалительные действия могут подорвать усилия Германии преобразовать Евросоюз. В некотором смысле кризис предоставляет Германии последний шанс создать «Европу правил». Однако еще важнее иметь в виду, что Германию, как и другие богатые и «старые» европейские страны, ожидает много долгосрочных вызовов: количество рабочей силы уменьшается, энергетический сектор требует коренной перестройки, а инфраструктура слишком надолго застопорилась в развитии. За последнее десятилетие чистые инвестиции в Германии как доля ВВП были меньше, чем когда-либо в истории, за исключением периода Великой Депрессии. За эти десять лет неравенство доходов в Германии увеличивалось в два раза быстрее, чем в среднем в государствах — членах ОЭСР [10]. В последнее время неоднократно ставится вопрос об истории имперских амбиций Германии. Они могли бы обернуться фактором сопротивления всей остальной Европы стратегии Берлина трансформировать Европу. Однако значительно меньше говорится о том, что природа немецкого реформенного опыта также может оказаться фактором риска и помехой усилиям преодолеть кризис. Как институциональная слабость РСФСР привела к тому, что дезинтеграция стала единственной возможностью сохранить жизнеспособность Российской государственности, так и опыт реформ ФРГ предопределяет возможности выбора Берлина. Варианты поведения Германии в кризисное время, как правило, восходят к опыту Веймарской республики с ее инфляцией (что объясняет страстное желание стабильных цен на товары), демографическому профилю немецких избирателей (людей старшей возрастной группы, боящихся потерять свои сбережения) и интеллектуальной традиции либерализма, полагающегося на такие независимые институции, как Конституционный Суд или Бундесбанк — центральный банк Германии [11]. Кроме этого, в попытках понять позицию Германии, обычно вспоминают ее опыт воссоединения (который не объяснить одним благородством) и последнее десятилетие реформ (эффективность только структурных реформ). Однако наименее изученным источником немецкой стратегии преобразований в Европе является немецкое восприятие опыта Центральной и Восточной Европы в переходный период. На наш взгляд, видение Германией векторов европейских изменений глубоко укоренено в опыте самих этих стран. Говоря о Центральной и Восточной Европе, немецкие политтехнологи были убеждены в том, что возможно проводить болезненные экономические реформы, направленные на демонтаж государства всеобщего благосостояния, не провоцируя негативную реакцию на них масс и их вождей. Немцы полагали, что результатом внешней интервенции может быть не столько делегитимизация национальных демократических институтов, сколько их усиление. Таким образом, итоговую повестку дня немецких реформ можно было бы охарактеризовать следующим образом: «делать на юге то же самое, с чем мы преуспели на востоке» — поощрять финансово ответственных членов-государств Союза. Опыт Центральной и Восточной Европы не может объяснить, почему Германия хочет именно того, чего она хочет, но вполне объясняет, почему Берлину кажется, что эта стратегия сработает! У Германии есть весомые аргументы полагать, что ее стратегия преобразований может быть воплощена как за пределами самой страны, так и за пределами северной Европы. Постреволюционный кризис в большинстве стран Центральной и Восточной Европы оказался глубже и болезненнее, чем тот же самый кризис, переживаемый в наши дни южной Европой. По сравнению с институциями на юге, институции Центральной и Восточной Европы оказались слабее, а риски политической нестабильности и насилия в этих странах — выше. В то же время отмечаются некоторые факторы, делающие очень опасным «преобразование юга по тем же лекалам, что и преобразование востока». Успех стран Центральной и Восточной Европы в переходный период — следует, впрочем, учитывать степень этого успеха (в частности, опыт Венгрии показывает, что эта результативность не была абсолютной или необратимой) — был предопределен несколькими факторами, которых не наблюдается в современном контексте. На востоке был силен негативный консенсус в отношении к прошлому, оптимизм в отношении будущего, а молодые поколения чувствовали себя победителями. На юге считают, что именно прошлое и следует оберегать, взгляды проникнуты пессимизмом, а молодые поколения — наибольшие неудачники. В переходный период страны Центральной и Восточной Европы определенно знали, что делать, а Запад был той моделью, которой стремились следовать большинство из них. Сегодня кризис Европейского Союза — часть более глобального кризиса капитализма и либеральной демократии, какими мы их знаем. В тех странах и в то время переходные процессы сопровождались появлением новых элит, а народ чувствовал себя победителем. Сегодня всё изменилось. Итак, надежда, что южную Европу можно трансформировать по модели Центральной и Восточной Европы, может стать слабым местом в берлинской стратегии изменения правил в Евросоюзе. Сущность пятого урока заключается в том, что если в Европе начнет превалировать динамика распада, то ее результат будет более похож на банковский крах, чем на народную революцию, направленную против Союза. Так, наиболее важным фактором, определяющим шансы Союза на выживание, является вера элит в возможности Союза помочь им в решении собственных проблем. Как замечательно подметил Стивен Коткин, говоря о Советском Союзе, «именно центральная элита, а не независимые движения на периферии привели к краху СССР» [12]. В то время как простые люди могут быть недовольны состоянием дел в Евросоюзе, не восставая против него, правящие элиты стран-членов ЕС могут принять решение о выходе из Союза в страхе утратить контроль над процессами. И даже в момент, когда они задумываются о таких перспективах, их действия (провоцируя всеобщую панику среди тех, кто опасается встать последним в очередь за своими деньгами во время банковского краха) могут внести свою лепту в приближение окончательного коллапса. Парадоксально, что вообще ЕС — это проект европейских элит, питаемый их жаждой демократии. Нынешний Европейский Союз — тоже проект элит, которому угрожает их страх перед демократией. В своих государствах они не способны вывести демократию на европейский уровень из-за нехватки «европейскости» в народных слоях, испуганы широким спектром массовых антиевропейских настроений на национальном уровне. В силу этого многие европейские политики готовы превентивно повернуться спиной к Евросоюзу. Впервые с момента запуска Европейского проекта после 1945 года понятия «более тесный союз» и «более глубокая демократия» оказываются не в ладах друг с другом. Пока государства-члены ЕС будут оставаться полностью демократическими, построить политический союз, способный удерживать евро с помощью общей денежной политики, будет невозможно по причине отсутствия поддержки этой идеи гражданами государств. С другой стороны, падение общей валюты может привести к распаду всего Евросоюза и также ускорить крушение местных демократий в некоторых странах востока и юга, особенно Венгрии, Румынии и Греции. Таким образом, в противовес ожиданиям некоторых теоретиков демократии, ЕС не станет жертвой мнимого дефицита демократии в общеевропейских институтах. Его также вряд ли может спасти демократическая мобилизация гражданского общества. Напротив, сегодня весьма распространено разочарование в демократии (господствует общее убеждение, что правительства стран-членов ЕС беспомощны перед лицом глобальных рынков), которое, вероятно, наилучшим образом поможет снизить нарастающее напряжение между целью дальнейшей европейской интеграции и целью углубления демократии в Европе. Впрочем, было бы легкомысленно утверждать, что такая «усталость от демократии» может сохранить европейский проект, поскольку природа разочарования в демократии существенно отличается от страны к стране. Особенно велика разница между финансово стабильными северными странами (Германия, Нидерланды, Австрия и Финляндия) и странами-должниками (Италия, Испания, Греция и Португалия). Разочарование в текущей политике в обществах по южному окоему Европы может снизить степень их нежелания передавать больше полномочий центру Евросоюза, но не может предотвратить политическое выступление против жестких мер, навязываемых севером. Более того, часть избирателей в странах северной Европы все еще сохраняют веру в институты демократии. А это, вероятно, превратит их в решительных противников политического союза Европы. Вот почему «банковский крах», но не банков, а самой идеи ЕС, мог бы стать одним из сценариев коллапса Евросоюза. Шестой урок распада Советского Союза связан с тем, что путь к дезинтеграции открывают надежды ЕС на небольшой, но успешно функционирующий и крепкий союз, который может пережить крах еврозоны. В этом контексте стоит взглянуть на политическую логику распада рублевой зоны, что в рамках нашей дискуссии поможет пролить свет на возможность и даже в некоторых отношениях желательность прекращения существования еврозоны. Заметим, впрочем, что по ряду причин сопоставление непростой ситуации, в которой оказалась еврозона, с историей краха рублевой зоны оказывается нелегким делом в силу ряда факторов: природы советской командной экономики, низкой степени ее гибкости, институциональной слабости постсоветских республик и того обстоятельства, что объединяющей СССР идеей была не идея свободного рынка, а трансграничная интеграция по линии наращивания производства. Справедливым будет признать, что в случае распада еврозоны в характере ее дезинтеграции мы найдем совсем немного сходства с процессом введения собственных валют в постсоветском пространстве. Однако некоторые выводы все-таки можно сделать. Анализируя падение рублевой зоны, Патрик Конвей заметил, что «страны стремятся покинуть общую валютную зону в силу трех причин: 1) национализм, 2) желание уберечь себя от монетарного шока, вызванного состоянием экономики других стран, 3) стремление распространить национальный контроль на сеньораж» [13]. Та же логика справедлива и в отношении еврозоны. В случае с коллапсом СССР прибалтийские республики были единственными, кто покинул общую валютную зону по националистическим причинам. И не случайно поэтому их выход из Союза был наименее болезненным. Другие бывшие республики были вынуждены выйти из этой зоны или из опасений подвергнуться потрясениям извне, или по причине желания сеньоража, и их исход был гораздо более болезненным. Однако в случае с еврозоной национализм не станет главным стимулом выхода из нее ни для одной из стран-членов ЕС. Следовательно, стоит более пристально рассмотреть, как падение рублевой зоны происходило не в странах Балтии, а в других странах постсоветского пространства. В контексте этого опыта бывшего СССР конец рублевой зоны предостерегает ЕС против рациональных ожиданий якобы возможности благодушного и спокойного выхода из общего валютного пространства. Как отметил историк Гарольд Джеймс, «выход, подобный этому, всегда хаотичен и ведет к потере доходов и к инфляции» [14]. Другим поводом для беспокойства стало то обстоятельство, что сохранение монетарного союза в случае политической дезинтеграции будет просто невозможно. В 1991 году президенты России, Белоруссии и Украины решили положить конец Советскому Союзу. При этом они надеялись сохранить общую валюту при независимом управлении государствами. Однако последующие два года показали, что она не может существовать в условиях высокой инфляции и разорванных политических связей. Усилиям России обуздать гиперинфляцию и совершить переход к рыночной экономике угрожала проинфляционная политика других республик. Таким образом, логика рыночных реформ шла вразрез с намерением уберечь от изменений рублевую зону, что привело к отмене общей валюты. Поэтому когда политические аналитики размышляют о желательности «северного евро» или «южного евро» и о перспективах их появления, им следует вспоминать о той памятной встрече на высшем уровне, ознаменовавшей конец Советского Союза. Им следует также учитывать одно очень важное обстоятельство. Руководители России, Белоруссии и Украины помышляли вовсе не о похоронах, а, напротив, о рождении более крепкого и хорошо функционирующего союза между странами, имеющими больше сходств, нежели различий во взглядах и интересах. Но предполагаемое начало оказалось действительным концом, потому что если процесс распада запущен, никому не под силу остановить его на полпути. Подчеркнем, что стремление построить более сплоченный Евросоюз по принципу сходства, а не различия государств-членов, может привести к дезинтеграции. Это случится именно тогда, когда и политические элиты, и народ выразят неудовлетворение существующим положением вещей, будучи в то же время испуганы перспективой распада Союза, который не впишется в будущее глобального мира. Седьмой, и самый тревожащий урок, который преподнес СССР, касается проблемы гибкости. При угрозе дезинтеграции политическим деятелям следует делать ставку на гибкость и удерживаться от естественного побуждения быть жесткими в действиях и принятии решений, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Ведь если эти решения окажутся неудачными, они только подстегнут процесс распада. К сожалению, в настоящий момент творцы европейской политики пытаются сохранить Союз, принимая решения, решительно ограничивающие выбор как национальных правительств, так и народа. Так, избиратели в странах, подобных Италии и Греции, могут сменить правительства, но не могут изменить политику, поскольку творцы экономических решений не избираются на выборах. Такая стратегия обещает более стабильную структуру государственных институтов, но она же порождает опасность непредсказуемых реакций со стороны народных масс. Сердцевиной же европейского проекта является приоритет политики. Европейцы вынесли из уроков 1920-х и 1930-х годов убеждение, что демократия должна «корректировать» рынки в целях достижения политической и социальной стабильности. Нынешние политики, поощряемые европейскими лидерами, пытаются в новом издании Евросоюза лишить политику прежней главенствующей роли. Они надеются, что новая политика финансовой дисциплины уменьшит политический прессинг в сторону ЕС. Но пока эксперты спорят, взвешивают все за и против жестких политических мер, есть риск упустить из виду важнейшую вещь: провал жесткой политики автоматически подстегнет кризис, и таким образом сделает выживание Союза еще более трудным. Сейчас уже очевидно, что ЕС не может уцелеть, если общая валюта не поддерживается общим стратегическим валютным запасом. Но может ли выжить ЕС как союз аскетичных государств, где творцы экономических решений не избираются на выборах, и поэтому политика Евросоюза оказывается только политикой европейской идентичности? Как ответ на тезис «альтернативы все равно не существует» в народ может очень скоро пойти утверждение «любая альтернатива лучше». Итак, какой же урок могут извлечь европейские лидеры из краха Советского Союза? Прежде всего, уяснить: чтобы выжить, нужно сперва точно понять свои страхи, потому что, как замечает Макбет после встречи с ведьмами, «подлинные страхи слабей, чем ужасы воображенья» (перевод М. Лозинского). Источник: The Centre for European Policy Studies Примечания 1. Walter Laqueur (ed.), Soviet Union 2000: Reform or Revolution, New York, NY: St. Martin’s Press, 1990,p. xi. 2. European Commission, Future of Europe, Special Eurobarometer 379, Brussels, April 2012 (http://ec.europa.eu/public_opinion/a...ebs_379_en.pdf). 3. Transatlantic Trends 2012 — ежегодный обзор публичных мнений в США и Европе. Исследование проводилось в период 2—27 июня 2012 г. в США, Турции и России (впервые) и в 12 странах — старых членах ЕС (http://trends.gmfus.org/transatlantictrends/). 4. Barbara Ellen, "We had that Mr Hitler in history again, Mum...", Guardian, 1 July 2012 (http://www.guardian.co.uk/commentisf...an-kids-nazism). 5. European Commission, Future of Europe (2012), op. cit. 6. Martin Malia, The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917-1991, New York, NY: Free Press, 2008. 7. Egor Gadar, Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia, Washington, D.C.: Brookings Institution, Press, 2007. 8. C. Fred Bergsten, "Why the Euro Will Survive: Completing the Continent’s Half-Built House", Foreign Affairs, September/October, 2012. 9. George Soros, "The Tragedy of the European Union and How to Resolve It", New York Review of Books, 27 September 2012. 10. Adam Tooze, "Germany’s Unsustainable Growth: Austerity Now, Stagnation Later", Foreign Affairs, September/October, 2012. 11. Ulrike Gurot and Mark Leonard, The New German Question: How Europe Can Get the Germany it Needs, ECFR Policy Brief, European Council of Foreign Relations, London, April 2011 (www.ecfr.eu). 12. Stephen Kotkin, Armageddon Averted, Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 107. 13. Patrick Conway, "Currency Proliferation: The Monetary Legacy of the Soviet Union", Essays in International Finance 197, Princeton University, June 1995. 14. Catherine Hickley, "Euro Breakup Precedent Seen when 15 State-Ruble Zone Fell Apart", Bloomberg.com, 8 June 2012 (http://www.bloomberg.com/news/2012-0...e-zone-fell-ap.... Сcылка: http://gefter.ru/archive/6740 |

|

#607

|

||||

|

||||

|

http://www.stoletie.ru/territoriya_i...neviki_230.htm