|

|

#6521

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/zakrepitsya-shipke-30235.html

19 июля 2017, 15:15 Русские победы, История Закрепиться на Шипке  Иосиф Владимирович Гурко. Неизвестный художник Страшные притеснения, которым подвергалось православное население Балкан со стороны турок-мусульман, не могло оставить равнодушным русских людей. Восстание в Герцеговине, поднятое сербами в 1875 году, поддержал герой Туркестана генерал Михаил Черняев. Он возглавил отряды сербских ополченцев и своим примером привлек на сторону сербов семь тысяч русских добровольцев. Вскоре на бедственное положение балканских христиан обратило свой взор и царское правительство. Дипломатические меры действия не возымели, и в апреле 1877 года Россия вступила в войну с Турцией. Через первую серьезную преграду Дунай, той весной сильно разлившийся, русская армия переправилась достаточно быстро. Предстояло преодолеть вторую естественную преграду – Балканский хребет. Для этой цели был сформирован Передовой отряд под командованием генерал-лейтенант Иосифа Гурко, включавший в себя 5800 пехотинцев, в том числе 2500 болгарских ополченцев, 3700 конницы и 32 орудия. «Генерал Вперед», так солдаты называли Гурко, действовал в соответствии со своим прозвищем, быстро и решительно. Уже 25 июня он занимает Тырново – древнюю столицу Болгарского царства, а 30 июня начинает и в два дня оканчивает переход через труднейший Хаинкиойский перевал. Продвижение вглубь Болгарии по замыслу русского командования, должно было сопровождаться присоединением к нашему войску народного ополчения. Так, после взятия Тырново, один болгарин прибежал в соседний городок Габрово и радостно сообщил: «Москвичи идут!» Местные тут же организовали отряд гражданской милиции, выставили посты, чтобы отбить возможную атаку турок. Вскоре сюда прибыли отряды русских под руководством генерала Николая Святополка-Мирского, им предстояло атаковать Шипку с севера. А с юга должен был атаковать Передовой отряд Гурко, «генерал Вперед» еще в Тырново, получив сведения о расположении и численности турецкого гарнизона на Шипке, в обход Шипкинского перевала двинулся на Казанлык. За шесть дней Гурко прошел 120 верст, разбил у Казанлыка отряд турок и встал у Шипкинского перевала с южной стороны. В соответствии с планом, утром 5 (17) июля отряд Святополка-Мирского предпринял наступление на Шипку, на которой располагался пятитысячный гарнизон под командованием Хулюсси-паши. Русские овладели одним из постов противника, достигли вершины Караджа, но под угрозой оказаться отрезанными, отступили обратно в Габрово. 6 (18) июля атаку со своего направления предпринял и Гурко, но из-за того, что ему не удалось скоординировать действия с отрядами Святополка-Мирского, атака провалилась. Шипкой отряд Святополка-Мирского овладели на следующий день 7 (19) июля, накануне Гурко предложил Хулюсси-паши сдаться, командир гарнизона ответил согласием, он понимал, что без провианта его солдаты долго не продержаться. Но в то же время он схитрил, отправил сдаваться лишь малую часть башибузуков, а основные силы ушли горными тропами в сторону Филиппополя (ныне Пловдив). Русским достались 8 орудий противника и всё оборудование гарнизона, наши потери составили около 400 человек. «В награду мужества, храбрости и распорядительности, оказанных при взятии Казанлыка и Шипки» генерал Гурко был награжден орденом Святого Георгия III степени. Победы генерала Гурко перед взятием Шипки посели панику среди турок. «Существование государства висит на волоске», - такие умонастроения царили в ставке султана. А русским войскам вскоре придется удержать занятый перевал, оборона Шипки станет славной страницей в истории русского оружия. Теги: Последний раз редактировалось Кирилл Брагин; 29.07.2017 в 09:54. |

|

#6522

|

||||

|

||||

|

http://историк.рф/history_day/19-%d0...0%d1%88%d0%b5/

Великий князь Иван III осуществлял серьёзную перестройку башен и стен Кремля. Сооружение новых укреплений началось с Тайницкой башни. Под башней вырыли тайник-колодец. В случае осады через подземный ход можно было снабжать Кремль водой. Руководил строительством зодчий Антон Фрязин. При возведении башни зодчий впервые для крепостного строительства использовал кирпич. Этим нововведением было положено начало полного обновления Московского Кремля. На Тайницкой башне дежурили часовые, наблюдавшие за Замоскворечьем. Сигналами колокола они давали знать о пожаре. Тайницкая башня — старейшая из двадцати башен Московского Кремля, центральная башня южной стены Кремля. Её высота — 38,4 м.

Последний раз редактировалось Историк. РФ; 29.07.2017 в 10:14. |

|

#6523

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/kra...nieghramotnost

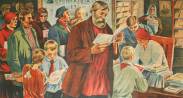

19 июля 2017 Сегодня в прошлом Краткий курс истории  19 июля 1920 года Совет народных комиссаров РСФСР выпустил декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности. ВЧКЛБ представляла собой особую организацию, руководившую в 1920-х годах обучением неграмотной и малограмотной частей населения. Мы старый мир разрушим, мы новый мир построим В вопросах массового образования рушить ничего не пришлось. Пришлось просто строить с нуля. На начало XX века уровень грамотности населения Российской империи составлял всего 21,1 %. Мужчин и женщин 29 % и 13 % соответственно. Ситуация получилась абсурдная: страна вступила на путь промышленного развития, нужно было осваивать технологии, а люди не умели элементарно читать, считать, писать… Вот и пришлось большевикам ради строительства нового мира срочно и в обязательном порядке повышать уровень грамотности населения.  Нужно быстро и хорошо Как можно догадаться, употребительный в современной речи термин «ликбез» произошёл как раз из названия декрета СНК РСФСР «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Только в начале XX века задача состояла в том, чтобы научить читать и писать взрослое население страны, а в наше время подразумевается оперативная подготовка аудитории по вопросам базовых понятий какого-либо процесса или явления. Но смысл всё равно один – в максимально сжатые сроки обеспечить минимально необходимый уровень подготовки. Мы – не рабы, рабы – не мы  Когда в эпоху правления Екатерины Великой обсуждался вопрос образования, один государственный деятель выразил такую мысль о его широкой доступности: «Пусть крестьяне путём грамоты сами собой находят, чем они обязаны Богу, государю, отечеству и по закону помещику своему». Это означало пропаганду тех идеологических ценностей, которые становились доступны благодаря умению читать. Так и большевики, научив людей читать, включили в 1925–1926 годах в программу ликбеза обязательный курс политграмоты. Только обучались грамоте все в возрасте от 8 до 50 лет в обязательном порядке и, если было необходимо, без отрыва от производства. Результатом стала знаменитая на весь мир образовательная система советской школы.

|

|

#6524

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/spo...a-i-ghosudaria

20 июля 2017 Сегодня в прошлом Краткий курс истории  20 июля 1658 года вошло в историю как день отречения русского патриарха от патриаршества. Фигура патриарха Никона является, пожалуй, самой противоречивой из числа высокопоставленных сановников Русской церкви. Кто главнее В мировой истории вопрос о том, чья власть больше – главы государства или главы церкви, решался по-разному. В истории Римско-католической церкви, например, были даже вооружённые конфликты между Римскими папами и королями европейских средневековых государств. В России, как правило, этот вопрос решался мирно, хотя бывало всякое. Так, Иван IV Грозный считал себя не только светским владыкой, но и религиозным деятелем, презрительно называя филькиными грамотами послания митрополита Филиппа, в которых последний обращался с вразумлениями к царю. Патриарх Филарет (Фёдор Романов – отец первого русского царя из дома Романовых) носил царский титул «великий государь» и фактически управлял страной до своей смерти, хотя де-юре царём был Михаил Фёдорович Романов.  Патриарх Филарет Талантливый человек талантлив во всём Патриарх Никон (в миру Никита Минов) возглавил Русскую церковь в 1652 году, официально став шестым Патриархом Московским и всея Руси. Обычно имя Никона ассоциируется с церковным расколом, порождённым реформами патриарха. Однако есть один любопытный момент, не так широко растиражированный, – официальный титул: «патриарх Московский и всея Руси, Божиею милостию великий господин и государь, архиепископ царствующаго града Москвы и всеа великия и малыя и белыя России и всеа северныя страны и помориа и многих государств Патриарх». Тут стоит обратить внимание на титулование «господин и государь». Приставку «великий государь» прибавил своим указом лично царь Алексей Михайлович Романов, внук патриарха Филарета (Романова).  Разошлись дорожки Алексей Михайлович крайне почтительно относился к Никону. Что уж говорить, если именно с подачи молодого царя Никон стал патриархом, а во время войн с Речью Посполитой (объединённые княжества Литвы и Польши), когда царь надолго уезжал, даже оставался во главе правительства. Ещё в 1649 году Алексей Михайлович издал Соборное уложение, фактически подчинявшее Церковь государству. Став патриархом, Никон попытался исправить ситуацию, в одном из своих богословских произведений он сравнил власть верховного архиерея (свою) с Солнцем, а власть царя с Луной, намекая на то, что луна лишь отражает солнечный свет. Между друзьями случилась размолвка, и в знак протеста Никон в 1658 году самовольно оставил патриаршее служение. Он надеялся, что царь спохватится и вернёт бывшего соратника. Но царь созвал церковный Собор, который после долгих разбирательств низверг Никона до простого монаха.

|

|

#6525

|

||||

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0...8E%D0%BB%D1%8F

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Цитата:

В настоящее время соответствует 7 июля юлианского календаря[1]. Содержание 1 Праздники и памятные дни 1.1 Международные 1.2 Национальные 1.3 Религиозные 1.4 Именины 2 События 2.1 До XIX века 2.2 XIX век 2.3 XX век 2.4 XXI век 3 Родились 3.1 До XIX века 3.2 XIX век 3.3 XX век 4 Скончались 5 Приметы 6 См. также 7 Примечания Праздники и памятные дни  Религиозные  Православие память преподобного Фомы, иже в Малеи (X век); память преподобного Акакия Синайского, о котором повествуется в Лествице (VI век); память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской (1407); обретение мощей преподобного Герасима Болдинского (2001); память мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа (II век); память священномученика Епиктета, пресвитера, и прмч. Астиона, монаха (290); память священномученика Евангела, епископа Томского (Кюстенджийского) (III—IV века); память мученицы Кириакии Никомидийской (IV век); память священномученика Павла Чернышева, пресвитера (1918); празднование в честь Влахернской иконы Божией Матери (принесена в Россию в 1654). Именины Католические: Маргарита, Вячеслав, Анастасия. Православные: Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукиан, Никон, Сергей, Фома. События До XIX века 1653 — русское посольство прибыло в Чигирин с уведомлением о согласии царя взять под своё покровительство запорожское казачество. 1658 — (10 июля по старому стилю) патриарх Никон отрёкся от патриаршества. XIX век 1862 — арест Н. Г. Чернышевского и Н. А. Серно-Соловьевича. 1882 — состоялись испытания самолёта А. Ф. Можайского. 1893 — в России введена «казённая продажа питей» («винная монополия»). XX век 1922 — начало деятельности Балтийского морского пароходства. 1929 — основан город Игарка в Красноярском крае. 1941 НКГБ и НКВД СССР объединены в единый Наркомат внутренних дел. Великая Отечественная война: На кирпичах Брестской крепости была сделана последняя надпись — «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». 1946 — вышел первый номер журнала «Грани», издававшегося в Германии на русском языке издательством «Посев». Основателем журнала был Евгений Романович Романов-Островский. 1953 — СССР восстановил дипломатические отношения с Израилем. 1955 — открыт для всеобщего обозрения историко-архитектурный ансамбль Московского Кремля. После переезда советского правительства весной 1918 года из Петрограда в Москву Кремль был закрыт для посещений. 1959 — строителями Каунасской ГЭС был перекрыт Неман. 1966 Подписано постановление правительства СССР о строительстве Волжского автомобильного завода. 1987 — Пол Маккартни приступил к записи нового альбома Снова в СССР, который был выпущен только в Советском Союзе. 1990 Верховный Совет Северо-Осетинской автономной республики принял декларацию о государственном суверенитете и вернул городу Орджоникидзе его историческое название Владикавказ. Опубликованы основные положения принятой российским правительством программы «Мандат доверия на 500 дней», разработанной Григорием Явлинским и предусматривающей приватизацию государственной собственности и освобождение цен. 1994 — на базе Гуманитарной Академии ВС РФ и Военной академии экономики, финансов и права ВС РФ создан Военный университет Вооружённых Сил Российской Федерации. Родились XIX век 1873 Витольд Осипович Малишевский (ум. 1939), российский и польский музыкальный деятель, композитор, педагог. Альберто Сантос-Дюмон (ум. 1932), бразильский авиатор. 1885 — Николай Михайлович Лукин (ум. 1940), историк, академик АН СССР, преподаватель Московского университета. 1886 — Михаил Леонидович Лозинский (ум. 1955), русский поэт, переводчик. 1891 — Владимир Володин (настоящая фамилия Иванов) (ум. 1958), актёр театра и кино («Волга-Волга», «Цирк», «Кубанские казаки»). 1894 — Лев Александрович Бруни (ум. 1948), русский график и живописец. 1898 — Георгий Эрихович Лангемак (ум. 1938), конструктор пороховых ракет, внёсший значительный вклад в создание реактивных снарядов для «катюши». XX век 1915 — Орест Верейский (ум. 1993), график, народный художник СССР. 1924 — Татьяна Лиознова (ум. 2011), кинорежиссёр, сценарист, педагог, народная артистка СССР. 1926 — Георгий Иванович Зубков, журналист-международник. 1927 — Людмила Алексеева, российский общественный деятель, правозащитница, одна из основателей Московской Хельсинкской группы. 1928 — Павел Когоут, чешский поэт, журналист и драматург. 1930 — Олег Анофриев, советский и российский актёр, режиссёр, автор и исполнитель песен, народный артист России. 1940 — Давид Фёдорович Тухманов, композитор-песенник, народный артист России. 1941 — Людмила Чурсина, актриса театра и кино, народная артистка СССР. 1945 — Александр Мирзаян, российский поэт, композитор, бард, теоретик авторской песни. 1978 — Павел Дацюк, российский хоккеист. 1982 — Борис Корчевников, российский тележурналист, телеведущий и актёр. Скончались 1794 — Владимир Лукин (р. 1737), русский драматург и теоретик театра. 1813 — Матвей Мудров (р. 1776), врач, один из основателей русской клинической школы. 1816 — Гавриил Державин (р. 1743), русский поэт. 1913 — Всеволод Руднев (р. 1855), русский адмирал, командир крейсера «Варяг». 1926 — Феликс Дзержинский (р. 1877), советский государственный и партийный деятель. 1932 — Дмитрий Жбанков (р. 1853), русский врач и писатель. 1973 — Михаил Исаковский (р. 1900), советский поэт-песенник. 1978 — Павел Панков (р. 1922), советский киноактёр. 1987 — Дмитрий Лелюшенко (р. 1901), дважды Герой Советского Союза. 2013 — Георгий Гурьянов (р. 1961), российский художник и музыкант. 2016 — Павел Шеремет (р. 1971), российский, украинский и белорусский телеведущий и журналист. Приметы Фома и Авдотья. Дождь, начавшийся в этот день, длится долго и портит сено в полях (говорили так: «Сгребёшь сено в кучи, так не страшны и тучи»). Пока колос (урожай) в поле — трудись подоле. Коли зерно в колосу — торопись жать полосу[7]. Примечания ↑ В XX и XXI веках григорианский календарь опережает юлианский на 13 суток. Для других столетий соответствие григорианских и юлианских дат — иное; для правильного пересчёта можно воспользоваться специальным конвертером дат. ↑ Международный День Торта ↑ Старый стиль, 7 июля, Новый стиль 20 июля, среда // Православный церковный календарь ↑ 20 июля 2016 года // Православие и мир, православный календарь, 2016 г. ↑ День тортика: события 20 июля ↑ Сегодня день 20 июля ↑ Народные приметы: 20 июля |

|

#6526

|

||||

|

||||

|

https://polkrf.ru/news/566/voennoist...ndar_20_iyulya

20 июля 2016 1916 г. В соответствии с приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего № 918 в Русской армии начато переформирование всех корпусных авиационных отрядов с добавлением в их состав аэропланов-истребителей (2 основных и 2 запасных).  Фото. Доставка на фронтовой аэродром на Кавказе истребителя «Ньюпор», 1916 г. 1918 г. Родился Г. В. Кисунько, ученый в области радиофизики и автоматизированных сложных систем, генерал-лейтенант (1967 г.), Герой Социалистического Труда (1956 г.), лауреат Ленинской премии (1966 г.). На военной службе с 1941 г., участник Великой Отечественной войны. В 1944–1950 гг. на преподавательской работе. С 1950 г. в КБ-1, где руководил созданием СВЧ комплексов для противовоздушной системы С-25 «Беркут». В 1955 г. по его инициативе создано СКБ-30, главной задачей которого было создание комплексов ПРО. С 1958 г. генеральный конструктор системы ПРО Москвы (А-35). С 1987 г. зав. лабораторией отдела теоретических проблем АН СССР и РАН. Умер 11.10.1998 г.  Фото. Памятник академику Кисунько. 1936 г. Начался беспосадочный перелет В. П. Чкалова, г. Ф. Байдукова и А. В. Белякова по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский — о. Удд на самолете АНТ-25 (РД). Успешно завершен 22 июля.  Фото. Иосиф Сталин и Валерий Чкалов. В г. Монтрё (Швейцария) заключена Конвенция о международно-правовом режиме проливов Босфор и Дарданеллы. Участниками Конвенции были СССР, Болгария, Румыния, Турция, Югославия, Греция, Италия, Великобритания, Австралия, Кипр, Франция. Япония.  Фото. Пролив Босфор, спутниковая съемка. 1943 г. Курская битва. Западный фронт. 20 июля 11-я гвардейская армия (И. X. Баграмян) продолжала наступление своими основными силами на юг и на юго-восток с задачей во взаимодействии с 61-й армией (П. А. Белов) завершить окружение и разгром болховской группировки противника. Сосредоточив юго-западнее Болхова крупные силы пехоты и танков, немцы с утра 20 июля при сильной артиллерийской и авиационной поддержке перешли в контрнаступление, стремясь двухсторонним ударом окружить наши части, прорвавшиеся к дороге Болхов — Хотынец. После кровопролитных боёв противнику удалось несколько потеснить наши части на север. Ожесточённые контратаки крупных сил пехоты и танков противника при сильной поддержке бомбардировочной авиации продолжались 20 и 21 июля, но все попытки немцев отбросить советские войска в леса северо-западнее Болхова успеха не имели. 20 июля 11-я армия (И. И. Федюнинский) была введена в сражение в стыке между 50-й и 11-й гвардейской армиями с задачей, наступая на Хвастовичи, обеспечить действия 11-й гвардейской армии с запада и северо-запада. Однако из-за отсутствия времени на подготовку к наступлению, растянутости тылов и усталости пехоты в результате 160-километрового марша соединения 11-й армии вводились в бой по частям и успеха не добились.  Фото. Курская битва, На поле боя. Брянский фронт. 20 июля 3-я армия (А. В. Горбатов) окружила Доброводы и овладела этим мощным опорным пунктом противника. Танковые части к 19 часам 20 июля перерезали шоссе Мценск — Орел и вышли к р. Ока. Авиация наносила сильные удары по путям отхода противника и его переправам через р. Ока, затрудняя отход его частей. Быстрое продвижение левого крыла 3-й армии и 3-й гвардейской танковой армии (П. С. Рыбалко) создало непосредственную угрозу окружения мценской группировки противника. Немецкое командование 20 июля начало отводить войска из района Мценска. Правофланговые части 3-й армии перешли к преследованию, в ходе которого они 20 июля овладели городом Мценск.  Фото. Советские танкисты знакомятся с планом боевой операции. 1944 г. Псковско-Островская операция. Войска левого крыла 3-го Прибалтийского фронта продолжали наступление в направлении Яунлатгале и перерезали шоссе Остров—Резекне севернее Аугшпилс. Режицко-Двинская операция. Войска 2-го Прибалтийского фронта во второй половине дня 20 июля перешли в наступление на прежнем направлении, но встретив упорное сопротивление противника, успеха не добились.  Фото. Расчет сержанта Афанасьева в бою. Шяуляйская операция. Началась Шяуляйская наступательная операция войск 1-го Прибалтийского фронта, продолжавшаяся до 30 июля (см. карту — Шяуляйская операция (82 КБ)). Утром 20 июля 51-я армия и 2-я гвардейская армия перешли в наступление и прорвали оборону противника. 43-я армия перерезала железную дорогу Двинск—Паневежис.  Фото. Германские укрепления под Двинском. Вильнюсская операция. 39-я армия 3-го Белорусского фронта продолжала наступление в направлении Укмерге. На западном берегу реки Неман войска фронта на отдельных участках отражали контратаки пехоты и танков противника. Войска 3-го Белорусского фронта продвинулись на глубину до 210 км со средним темпом 13—16 км в сутки. В результате проведения Вильнюсской операции были созданы благоприятные условия для выхода к границам Восточной Пруссии.  Фото. Шяуляйская операция - карта боевых действий. Белостокская операция. Войска правого крыла 2-го Белорусского фронта вели упорные бои с контратаковавшими танками и пехотой противника в районе северо-западнее Гродно, а на левом крыле наступали в направлении Белосток.  Фото. Поле боя, 1943 г. Люблин-Брестская операция. Войска 1-го Белорусского фронта продолжали развивать наступление в направлениях Бельск, Брест, Влодава, Холм. 61-я армия овладела городом Кобрин. 47-я армия главными силами вышла на восточный берег реки Западный Буг и на левом фланге частью сил форсировала реку. Передовой отряд 2-го гвардейского кавалерийского корпуса переправился через реку Западный Буг и овладел Малоземце. 8-я гвардейская армия, очистив от противника восточный берег реки Западный Буг, захватила исправную переправу в районе Опалин, форсировала реку и вела бой за расширение плацдарма в центре Свеже. 69-я армия главными силами вышла на восточный берег реки Западный Буг и передовыми отрядами с хода форсировала реку.  Фото. Ленинградцы осматривают трофейную немецкую бронетехнику. Львовско-Сандомирская операция. Войска 1-го Украинского фронта овладели городами Владимир Волынский, Рава Русская, Глиняны, Перемышляны. В районах восточнее Каменка Струмилова и Белый Камень войска фронта частью сил вели бои по уничтожению окруженных частей Бродской группировки противника. Конно-механизированная группа генерала В. К. Баранова вместо стремительного броска на запад вела фронтальные бои за Жолкев. 3-я гвардейская танковая армия и 4-я танковая армия в боях на северных и юго-восточных подступах ко Львову успеха не имели. Их тылы из-за сильных дождей, размывших дороги, отстали, и они не могли пополнить запасы боеприпасов и горючего. Отстала также и артиллерия. 3-я гвардейская танковая армия П. С. Рыбалко, вместо глубокого обхода Львова с запада, наступала на город прямо по дороге Красное — Львов, уперлась в торфяное болото северо-восточнее города и ввязалась в затяжные бои за проходы на подступах к Львову. С выходом танковых армий на ближние подступы ко Львову создалась угроза флангу и тылу группировки противника, действовавшей восточнее Станислава. Немецкое командование перебросило часть сил со Станиславского направления на львовское, вражеская оборона перед фронтом 1-й гвардейской и 18-й армий была ослаблена.  Фото. На улицах Львова. 20 июля в ставке «Вольфшанце», близ Растенбурга (Восточная Пруссия), было совершено покушение на Гитлера.  Фото. Офицер штаба в Вольфшанце демонстрирует изорванную осколками одежду Гитлера. Как ни странно, фюрер отделался лишь легкими ожогами и контузией... Последний раз редактировалось Бессмертный полк; 30.07.2017 в 22:42. |

|

#6527

|

||||

|

||||

|

Перунов день

Все мужчины, присутствующие на зачине, обязаны иметь при себе оружие (нож, топор, а если есть разрешение, то что-нибудь более подходящее). Во время зачина воины совершают торжественное шествие с песней. После славлений Перуну, воины приступают к освящению оружия: на щиты, положенные перед капищем, кладут мечи, топоры, копья, ножи, булавы и другое холодное оружие. В жертву приносится бык, а за неимением оного — петух (должен быть одного цвета, не пестрый, лучше всего красный). На жертвенной крови заговаривается оружие, жрец мажет кровью чело каждого воина, после чего те надевают на голову красные повязки. Над жертвенным огнем освящаются воинские обереги. После зачина начинается обрядовый бой «Перуна» с «Велесом», посвященный победе Перуна над Велесом (Перун побеждает Велеса и возвращает стадо небесных коров). По окончании боя воины несут ладью с дарами и ставят на краду. Старейшина, раздевшись, поджигает краду. После того, как костер прогорит, воины насыпают над пеплом могилу и начинают тризну (обрядовые бои на могиле). Затем совершается страва, на которой поминают всех павших славянских воинов. Обрядовая еда: говядина, дичь, курятина, каши. Из напитков: мед, красное вино, пиво, квас. Игрища начинают со взятия «городка». В этот день отдают предпочтение воинским утехам, но не забывают о делах любовных. Волхвы советуют провести ночь после праздника с женщиной. Плох тот воин, который одерживает победы только над врагом. С Перуном был также связан ритуал вызывания дождя. Он заключался в принесении жертвы — обливании водой специально выбранной женщины. С появлением христианства функции Перуна были перенесены на христианского святого Илью Пророка, в образе которого явно появились черты Перуна — бога громовержца, ездившего по небу на громыхающей колеснице и который по сути дела просто сменил имя, оставшись тем же почитаемым божеством. |

|

#6528

|

||||

|

||||

|

1901 год Сергей Блинников 1958 год Лариса Трухина 1946 год Владимир Викулов 1941 год Людмила Чурсина |

|

#6529

|

||||

|

||||

|

1920 год

В ходе наступления на Польшу части Красной армии заняли Вильнюс. 1994 год На базе Гуманитарной Академии ВС РФ и Военной академии экономики, финансов и права ВС РФ создан Военный университет Вооружённых Сил Российской Федерации |

|

#6530

|

||||

|

||||

|

|

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |

|

|