|

|

#61

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/ekonomika/item...-oshibsya-dnom

21.05.2016 | Вопреки мнению президента, в 2016 году экономика России пробила вниз «дно» кризиса, достигнутое в 2015-ом  Фото: EPA/Vostock Photo Согласно Росстату, в I квартале 2016 года ВВП России достиг наименьшего за последние 8 лет значения - «дна» и катится дальше. Один из ключевых игроков в нефтяных фьючерсах - Goldman Sachs — заявил о достижении баланса на рынке. Что это: временное состояние или игра на повышение цен? Западные СМИ заявили о планах России резко повысить налоги после 2018 года. Песков так сумел опровергнуть это заявление, что практически подтвердил его. США в преддверии решения о продлении санкций против России в июне предпринимают усилия по реализации Минских соглашений по Украине. Украина согласна, Россия игнорирует эти усилия. Глава аэропорта «Домодедово» Каменщик остался под домашним арестом несмотря на то, что он практически договорился с потерпевшими в теракте 5-летней давности о выплате компенсаций. Кому это выгодно? Послушай спекулянта и сделай наоборот Американская компания Goldman Sachs 16 мая сообщила о своем новом прогнозе. «Нефтяной рынок перешел от приближающегося перенасыщения к дефициту намного раньше, чем мы ожидали… Рынок, вероятно, перешел к дефициту в мае… Цифра цены на нефть не названа, но это первое свидетельство того, что ситуация перепроизводства нефти завершается. Правда, GS забыл добавить, что снижение добычи было связано с временными факторами – типа пожаров в Канаде, забастовок в Катаре или терактов в Нигерии. А Ирак и Саудовская Аравия (и Россия, кстати) продолжают наращивать свою добычу. Не стоит забывать, что GS – один из крупнейших игроков на рынке нефтяных фьючерсов. Если он говорит, что цены на нефть будут расти, значит, он публично играет на повышение, что дает основания предположить, что у него большие открытые позиции фьючерсам на нефть. Возможно, это годовые контракты со странами (например, Мексика ежегодно страхуется от падения нефтяных цен с помощью фьючерсов). Для достижения безубыточности по таким контрактам нужна цена на нефть 60+ долл./барр. в июне и около 50 осенью. Не исключено, что GS просто пытается расчистить путь нефти к этим уровням. Если это так и у финансовых спекулянтов вроде GS хватит сил для выполнения задуманного, то в конце года–начале 2017-го нас ждет обвал нефтяных цен к первоначальному прогнозу того же GS – 20 долл./барр. Впрочем, что будет выгоднее для финансовых спекулянтов – вложиться в рост цен на нефть или заплатить недоимки по контракту, предсказать совершенно невозможно. И тот факт, что GS решил не скрывать своих намерений, говорит скорее о том, что ресурсы спекулянтов подошли к концу и они прибегли к последнему средству влияния на рынок – пропаганде. Цены на нефть подошли в начале прошлой недели вплотную к 50 долл./барр. И остановились, не в силах преодолеть этот психологический барьер. «Акела промахнулся» «Дно» кризиса в 2015 году можно считать пройденным», – сказал президент России Владимир Путин бизнесменам стран АСЕАН в Сочи. Жаль, ему не показали опубликованные за 5 дней до этого данные Росстата по ВВП страны за первый квартал: ВВП снова упал, теперь на 1,2%. Это означает, что если раньше считалось, что «дно» нашего кризиса пришлось на II квартал 2015-го (в III был рост, в IV спад, но меньше коррекции III квартала), то теперь мы «пробили дно», и минимальная точка нашего ВВП — именно I квартал текущего года. Мы не прошли «дно», г-н президент, в 2015-м, а именно опустились на него в 2016-м. Увольте своих экспертов. Наш ВВП сейчас находится на уровне начала 2008 года. Пока весь мир растет, Россия потеряла 8 лет для роста. Сказать, насколько вырос за это время ВВП Китая? Или не расстраивать вас? Когда опровержение звучит как подтверждение 16 мая американская газета The Wall Street Journal вышла с информацией (со ссылкой на неназванных российских чиновников) о повышении подоходного налога и НДС в России после 2018 года – после выборов президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг информацию WSJ словами: «Никаких решений на этот счет нет, никакой доминирующей точки зрения на этот счет нет, и говорить, конечно, об этом невозможно… Какая будет экономическая конъюнктура в 2018 году после президентских выборов, сейчас вряд ли кто-то сможет спрогнозировать». Будет плохая конъюнктура – повысим. Решения сейчас нет – так оно пока и не нужно. Песков не сказал, что это невозможно и не соответствует экономической стратегии России, он даже не сказал, что это не обсуждается, наоборот, косвенно подтвердил факт таких обсуждений. Такое вот грустное опровержение. «Минск» не стоит санкций В конце апреля помощник госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Киев и провела консультации за закрытыми дверями с президентом, премьером, спикером Верховной рады и некоторыми депутатами. Никаких публичных заявлений, но разве депутаты в состоянии что-то сохранить в тайне? Стало известно, что Нуланд жестко настаивала на выполнении Киевом Минских соглашений: поправки в Конституцию с особым статусом Донецкой и Луганской областей, амнистия боевикам, выборы – и все до конца 2016 года. Тайм-лайн такой: май – закон о выборах в двух областях; июль – выборы. Нуланд понимает, что Украина не заинтересована в имплементации Минских соглашений еще и потому, что не хочет снятия санкций с России. И поэтому, по словам депутата, присутствовавшего на встрече, обещала взамен продлить санкции против России в июне и пригрозила невыдачей очередного транша МВФ. Украинские власти, по мнению депутата, согласились на такой план.  Виктория Нуланд Фото: Shuttersrock В середине мая мы узнали, что США готовы дать Украине в ближайшее время кредит в $1 млрд, а МВФ в июле – очередной транш в размере $1,7 млрд. Но для вальса нужно два партнера. И Нуланд 18 мая приехала в Москву. Наши высшие чины принимать ее не стали, и ей пришлось встретиться с двумя заместителями министра российского МИД. Нуланд, по некоторым данным, предлагала России отказ от поставок Украине вооружений и рассмотрение вопроса о снятии антироссийских санкций взамен на выполнение Минских соглашений. Этот визит не принес «прорывных достижений», сообщил представитель Госдепа впоследствии. США хотели как-то «продать» июньское решение о продлении санкций по России, добиться прогресса в решении конфликта на Украине. И Украина оказалась готова к этому танцу, а Россия – нет. Нас даже возможность снятия санкций (пусть не в июне, а в следующем раунде – например, через полгода–9 месяцев) не заинтересовала. Суд против Дмитрий Каменщик, владелец аэропорта «Домодедово», останется под домашним арестом, решил Мосгорсуд. Он отклонил протест прокуратуры, поддержанный представителем потерпевших в теракте в январе 2011 года. После отказа Басманского суда в снятии домашнего ареста представители аэропорта «Домодедово» достигли мирового соглашения с потерпевшими по уголовному делу. Каменщик готов компенсировать ущерб потерпевшим в обмен на прекращение уголовного преследования. «Есть шанс, что потерпевшие отзовут иски, когда «Домодедово» компенсирует ущерб, выплачивая компенсации из специального фонда», – сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.  Фото: Shutterstock Почему решение, которое вполне удовлетворяет стороны конфликта, не удовлетворяет Следственный комитет и суд? Может быть, кое-кто, получивший недавно один из крупнейших московских аэропортов в управление, намерен подмять и «Домодедово», не гнушаясь никакими способами для этого, а теракт 5‑летней давности – лишь предлог для создания проблем? 7,89 рубля за акцию –такой уровень дивидендов рекомендовал выплатить Совет директоров «Газпрома». Это вдвое меньше, чем было нужно выплатить по решению правительства для всех госкомпаний (50% прибыли по МСФО или 16,62 руб. за акцию в случае газовой монополии). «Газпром» продемонстрировал, что правительство ему не указ. 4 трлн рублей будет стоить программа РЖД по развитию высокоскоростных магистралей до 2030 года. Основные – это «вертикальная» Санкт-Петербург–Москва–Адлер и «горизонтальная» Москва–Казань–Екатеринбург. Только ВСМ Москва–Казань обойдется в 1,2 трлн руб. Интересно, откуда у РЖД деньги на все это?  Фото: Shutterstock 7500 рублей составит минимальный размер оплаты труда с 1 июля – такой законопроект приняла Госдума. Это коснется около 1 млн человек, из которых 87% работают в госучреждениях и у мелких индивидуальных предпринимателей, платежи которых во внебюджетные фонды зависят от МРОТ. По расчетам РБК, это примерно 400 руб./месяц с 1 января 2017-го. Рост федерального МРОТ может также привести к увеличению этого показателя и в регионах, например, в Москве (МРОТ = 17 300 руб). |

|

#62

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/economics/item...zn-bez-strakha

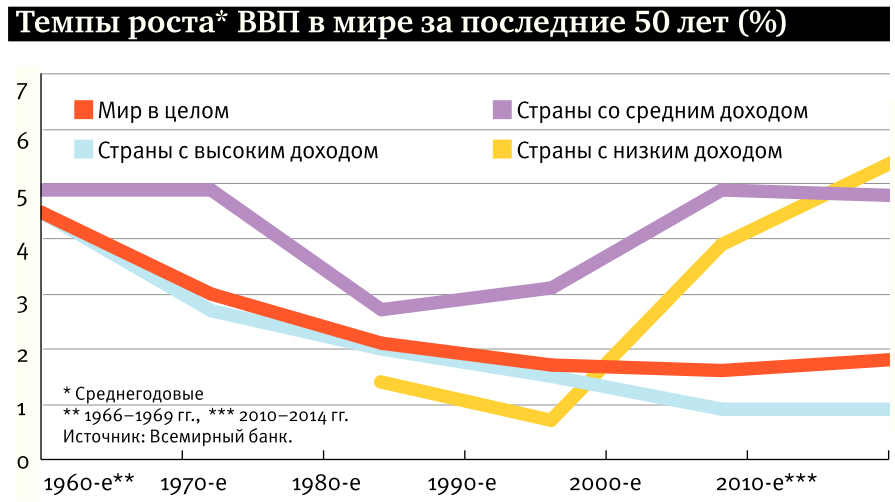

25.05.2016 | Почему идея безусловного базового дохода появилась именно сейчас, и почему она должна была бы возникнуть в России  Фото: Shutterstock 5 июня состоится референдум в Швейцарии о выплате гражданам страны базового дохода — вне зависимости от работы или каких-либо других обязательств. Почему идея базового дохода именно сейчас стала волновать социологов и простых людей, и возможна ли реализация этой идеи в России? В воскресенье, 5 июня Швейцария проводит референдум о безусловном базовом доходе для всех жителей страны на уровне 2500 франков (около 2270 евро) в месяц для каждого взрослого жителя и 635 франков для каждого ребенка. На эту реформу понадобится 200 млрд франков, из которых четверть будет взята из существующих соцпрограмм, а остальное – из налогов. Правительство страны не скрывает своего негативного отношения к этой инициативе, хотя и вынуждено было вынести этот вопрос на референдум. Вряд ли он наберет большинство голосов: люди по-прежнему не понимают, как относиться к этой инициативе, а к чему она может привести, не могут с уверенностью спрогнозировать даже ученые-социологи. «Профиль» не первый раз обращается к этой теме (см. «Деньги для всех: много и даром», №38 от 12 октября 2015 г. и «Суверенный «чулок», №13 от 11 апреля 2016 г.). Для нашей страны эта тема кажется непонятной, малоинтересной и вообще «из другой жизни». На самом деле это совсем не так. Концепция базового дохода возникла не сейчас, но не случайно именно сейчас она стала набирать популярность прежде всего в кругах социологов. Эта идея остается вне идеологических рамок, к ней одинаково заинтересованно и настороженно относятся и социалисты, и либералы. Несмотря на очевидный популизм концепции, всерьез ее до сих пор не взяла на вооружение ни одна политическая сила или партия в Европе или Америке – слишком непредсказуемы последствия (разве что нонконформистская Пиратская партия). Обреченные на базовый доход Мировая экономика замедляется. Если в 60‑е годы она показывала рост 5,5% годовых, то в 80‑е упала до 3% и с тех пор выше этой цифры не поднимается. Главный вклад в это замедление вносят страны с высоким доходом, которые производят большую часть ВВП мира, но рост их замедлился до менее 2% в год. По прогнозу МВФ, до 2021 года развитые экономики не смогут выйти на более высокие темпы роста. Стоит заметить, что мировой кризис 2008–2009 годов также коснулся практически только развитых стран (плюс сырьевых экономик, напрямую завязанных на обслуживание развитых). Экономики со средним доходом резко ускорились в нулевые и держат рост около 6% в десятые годы. А страны с низким доходом показали фантастическое трехкратное ускорение с менее 2% в 90‑е до 6,5% в десятые годы. Есть разные объяснения этого феномена. Но наиболее убедительным представляется демографическое. Темп роста населения из-за спада рождаемости там упал почти до нуля, а во многих странах стал отрицательным. Высокий темп роста ВВП уже не нужен, для того чтобы поддерживать стабильность уровня жизни. Да и наращивать его дальше нет необходимости – основные потребности людей удовлетворяются на достаточном уровне. С другой стороны, развитые нации резко постарели. Медианный возраст населения в них (т. е. такой, что половина населения старше, а половина моложе этого возраста) вырос с 29 лет в 1965 году до почти 40 лет в 2015-м, и ООН прогнозирует его дальнейший рост до 45 лет к 2050 году. Старшему населению не надо заботиться о детях – дети уже выросли. Пришла пора заботиться о себе, и этим объясняется целый ряд принципиальных изменений в экономиках развитых стран: – падение нормы инвестиций в ВВП; – завышенные курсы валют и отрицательные торговые балансы; – дефициты бюджетов и долги; – рост числа мигрантов в составе рабочей силы; – усиление экологических приоритетов; – большая цена человеческой жизни, распространение демократических ценностей и т. д.  Фото: Shutterstock  Фото: Павел Маркелов/«Профиль» Идея безусловного базового дохода смотрится в реалиях сегодняшней России нонсенсом. Однако именно в нашей нефтяной стране она должна была бы появиться раньше, чем в «шоколадной» ШвейцарииФото: Павел Маркелов/«Профиль» У этих, таких разных, процессов есть один общий знаменатель – максимальный рост потребления и обеспечения комфорта жизни здесь и сейчас, без лишней заботы о будущих поколениях. Такой длинный заход понадобился, чтобы объяснить, почему идея безусловного базового дохода (т. е. не связанного с обязательствами трудиться или еще какими-либо) именно сейчас набрала силу. Людям нравится идея о том, чтобы перестать беспокоиться о своей жизни, работе и приобрести гарантии того, что ты сохранишь уровень и качество жизни, что бы ни случилось в дальнейшем, какие бы кризисы ни потрясали мировую экономику или личную жизнь. Избавиться от страхов, от неопределенности. Это тем более важно, что экономического роста нет, а значит, накапливается довольно значительная безработица, которая не может «рассосаться» сама собой за счет оживления экономики. Идея базового дохода – это не право на лень, как думают некоторые. Это право на жизнь без страхов. Право на поиск себя и интересной для себя работы. Не случайно размер базового дохода в Швейцарии проектируется не на уровне социального пособия (например, 600 евро), а сразу на уровне дохода, позволяющего сохранить жизненные стандарты (если не учитывать необходимость решения капитальных проблем типа жилья и т. п.). Да, остаются многие неприятные работы, которые также должны выполняться, – сантехники, дворники, монотонные работы на производстве и т. п. Что-то могут заменить роботы, а что-то они не смогут заменить еще очень долго. Решение этих проблем в 90‑е – нулевые годы было найдено: аутсорсинг (вывод) массовых производств в развивающиеся страны и привлечение мигрантов на неприятные работы внутри страны. Именно сейчас, когда все черты новой экономики сверхмалых темпов роста определились, после массового вывода производств за пределы развитых стран в 90‑е – нулевые годы и после кризиса развитых экономик 2008–2009 годов (который привел их структуру в соответствие с потребностями низкого экономического роста), именно в 10‑е годы идея базового дохода должна была получить широкое распространение в умах. Что и произошло. Россия: опоздание навсегда? Россия обладает полным набором черт новой экономики медленного роста с поправкой на нефтяные сверхдоходы. Медианный возраст населения страны в 1965 году был 29 лет, сейчас (2015 год) – 39. Особенностью нашей демографической ситуации являются четко выраженные демографические волны, сформированные наложением (интерференцией) демографических спадов Гражданской и Второй мировой войн. В результате у нас будет не поступательное старение населения, как в мире, а пик старения придется на 2035–2040-й (43–44 года, по прогнозу ООН), а потом, к 2050 году, произойдет откат до почти современного уровня (40–41 год). Увы, мы не настолько богаты, как развитые страны. Прежде всего из-за выпавших из экономического роста последних 30 лет: сначала страна упала в яму экономического кризиса, потом выбиралась из нее и опять попала в череду из двух кризисов (мировой 2008–2009-го и российский с 2015-го). В целом за четверть века Россия почти не прибавила в уровне жизни. Россия стала слишком старой прежде, чем стала богатой. Сегодня в российской экономике налицо низкая норма инвестиций в ВВП и попытка держать завышенный курс национальной валюты (из-за так называемой «голландской болезни»). Вывода производств в другие страны у нас почти не наблюдается, но новые массовые производства растут вдали от наиболее богатых регионов страны – там, где затраты на труд пониже. Кроме того, из-за завышенного курса рубля резко увеличилась доля дешевого импорта, который частично заместил внутреннее производство (такой своеобразный международный «аутсорсинг»). Трудовые мигранты в нулевые годы стали обычным делом в стране, и трудятся они на самых некомфортных и опасных работах, прежде всего в строительстве и в прочих «уличных» профессиях (дорожные работы, дворники и т. п.). Из-за нефтяных сверхдоходов у нас нет отрицательного торгового баланса и больших долгов государства, однако внешний долг частного сектора в нулевые годы (а потом и в десятые, до введения санкций) вырос многократно. Как выросла и закредитованность населения (ипотека, потребкредиты и др.). Россия, по существу, вписалась в ключевые параметры «медленной» экономики развитых стран без достижения их уровня жизни. У нас еще есть шанс устроить «экономическое чудо» (как в нулевые годы), но времени на это почти не осталось (нация стареет), и мы его тратим впустую, упорствуя в рестрикционной денежной и бюджетной политике вместо стимулирующей. Приватизация «халявы»  Углеводородное богатство страны создает дополнительные возможности для экономического роста, но они не работают. Деньги бюджетных фондов, как и их зеркальное отражение – валютные резервы ЦБР, лежат практически без движения. А когда это движение начинается, часто хочется, чтобы они и дальше лежали без дела – о проблемах расходов из Фонда национального благосостояния «Профиль» не раз писал ранее. Норвегия скопила в своем нефтяном фонде свыше $800 млрд и пока не считает нужным его тратить на текущие бюджетные расходы. Однако она стала крупнейшим европейским инвестором, вложив свои средства во все заметные европейские компании. А нефтяной фонд Аляски почти с самого своего образования начал распределять свою прибыль от инвестирования среди населения штата. Уже более 30 лет каждый житель Аляски в октябре получает чек от фонда на сумму $1000–2000 (в последние годы). Саудовская Аравия планирует в ближайшие десятилетия отходить от нефтяного бизнеса в пользу финансового, создав самый большой в мире суверенный фонд, который будет инвестировать свои средства. На сегодня уже треть Фонда национального благосостояния куда-то вложена – депозиты банков, привилегированные акции компаний и т. п. Эти вложения вызывают много вопросов, но вот беда: прибыль от инвестирования фонд не получает вообще – она целиком зачисляется в доходы бюджета. У фонда нет своей администрации, сайта, инвестстратегии, управляется он келейно, решения по вложению денег в проекты принимаются правительством без каких-либо конкурсных процедур, в порядке бюрократического торга. Почему бы не сделать в России Фонд национального благосостояния аналогом фонда Аляски? И ежегодно всем жителям страны выплачивать дивиденд фонда? Сколько заработали, столько и выплачивать. Нет, наших чиновников устраивает именно «серое» состояние этого огромного мешка денег, когда в мутной водичке можно «ловить» политические или иные выгоды за счет государственных средств. Россияне получили кусок «нефтегазового пирога» в нулевые годы: относительно дешевые импорт, бензин, кредиты, мигранты, загранпоездки. Но большая часть этого «пирога» была, конечно, приватизирована многочисленными российскими явными и скрытыми миллиардерами. То, что получили россияне – отчасти по недосмотру и непониманию властью ситуации, – вогнало их в долгосрочную кабалу. Например, сегодня около четверти доходов российского заемщика выплачивается кредиторам, прежде всего банкам. Период «халявы» закончился вместе с нарастанием экономического кризиса в стране. Ее стало не хватать для «приближенных» олигархов, и начался обратный процесс – «отжима» денег россиян. Последние идеи по фактическому секвестру бюджета и реформированию пенсионной системы не оставляют сомнений в том, кто, по мнению властей, должен платить за кризис. Идея безусловного базового дохода смотрится в реалиях сегодняшней России нонсенсом, рассказом о жизни инопланетян. А между тем именно в России с ее сырьевым богатством эта идея должна была бы появиться раньше, чем в странах, живущих на нашем сырье. Мы имеем «халяву» от нефтегазовых сверхдоходов, а они – нет, только заработанное своим трудом. Но «халява» не помогла нашей стране. Она оказалась приватизирована союзом олигархов и чиновников и почти не досталась основной массе жителей страны. Сейчас трудно себе представить, что могло быть иначе, но – могло. |

|

#63

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/economics/item...svoim-plyushki

28.05.2016 | Российские власти обеспечивают доходность для приближенных к себе структур любыми методами  Фото: Shutterstock Выпуск российских 10-летних евробондов, первый в условиях санкций, оказался успешен, но только размещен он хоть и в долларах, но преимущественно среди российских банков и компаний. Приближенным госкомпаниям российские власти разрешают платить меньше дивидендов и закрывать свои отчеты от любопытных. Так хотелось, чтобы Запад снял санкции – но не случилось. Так вот вам контрсанкции сразу на 1,5 года. Минфин вернул Кувейту долг СССР и, как обычно, заодно «впарил» ему наше оружие, обеспечивая доходы «Росвооружениям». Греция послушно следует в фарватере политики ЕС и получает от него очередные кредиты. Евробонды «для своих» Настоящая сенсация прошедшей недели – размещение Минфином 10‑летних евробондов на сумму $1,75 млрд по ставке 4,75%. Это произошло впервые за три года, впервые в условиях действующих санкций (хотя формально санкции на эти займы не распространяются). Минфин предложил инвесторам объем не менее $1 млрд по ставкам 4,65–4,9%. Спрос превысил предложение в несколько раз, но он был по более высоким ставкам и не был удовлетворен Минфином. Ранее сам факт эмиссии был под вопросом, иностранные банки отказались участвовать в ее организации под давлением госструктур США и ЕС, госдеп США перед размещением специально предупредил американские банки и компании о репутационных и экономических рисках сделок с Россией. Поэтому Минфину РФ пришлось опираться на российские структуры: единственным организатором выпуска стал «ВТБ Капитал», а депозитарием – Национальный расчетный депозитарий, что затруднило участие иностранцев. Минфин заявил, что размещение евробондов прошло успешно и более 70% выпуска пришлось на иностранных инвесторов. Однако, по некоторым оценкам, доля российских игроков значительно выше за счет работы через аффилированных иностранных лиц. Некоторые эксперты оценивали ее до 85–90%. Фактически это стало «займом только для своих». В самом деле, российским банкам и инвестфондам приходится держать часть средств клиентов в валюте, а вкладывать ее некуда – ставки на европейских рынках зачастую отрицательные, есть даже отрицательные ставки по выпускам гособлигаций некоторых европейских стран. И тут такая уникальная возможность – получить вместо 0% почти 5%. К тому же от страны с чрезвычайно низким уровнем госдолга. Конечно, такой заем оказался востребован нашим рынком. Фальстарт санкционных надежд Многие российские политики и журналисты втайне надеялись, что некоторые шаги, вроде выдачи Надежды Савченко Украине, позволят поставить вопрос о снятии части санкций с России. При этом Россия пытается сыграть на некоторых разногласиях по санкционной политике внутри ЕС. Но состоявшийся в Японии в конце мая саммит стран «Большой семерки» принял однозначное решение: продлить в июне санкции в отношении России для окончательной реализации минских соглашений, решительно поддержав работу «нормандского формата» и контактной группы. Обиженный российский премьер Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить постановление о продлении наших контрсанкций – продуктового эмбарго – сразу на полтора года, до конца 2017-го.  Фото: The Government of Japan Заплатить $1 млрд, чтобы отдать оружие бесплатно Такую уникальную сделку провернул Минфин РФ. Он решил вернуть Кувейту кредит в $1,1 млрд, а вместо выплаты процентов по нему на $0,62 млрд поставить «высокотехнологичную продукцию», т. е. оружие. Этот кредит взял еще СССР у оккупированной тогда Ираком страны (точнее, у госкомпании из этой страны), и он здорово нас выручил в 1991‑м, позволив продержаться до получения отсрочки по выплатам нашего внешнего долга. Неблагодарностью было так долго не возвращать его. Но где деньги и где благодарности? Шли переговоры. И вот договорились. Не важно, тебе должны или ты должен, но на этом долге можно заработать. Тему прочно оседлала госкомпания «Росвооружения». Недавно Россия простила долг Узбекистану взамен на поставки оружия. Теперь вернула свой долг Кувейту взамен на поставки оружия. Во всем этом только одно плохо – что за свое оружие мы не получаем «живых» денег. Фактически раздаем его бесплатно, за свой счет. Кому это выгодно?  Фото: Shutterstock Болтун – находка для шпиона Российское правительство в последние несколько месяцев приняло уже третье крупное решение по закрытию информации о деятельности госкомпаний от публики. В марте был преобразован из ОАО в АО «Роснефтегаз», теперь он может не раскрывать публичную информацию о себе. А он владеет огромными пакетами акций «Газпрома», «Роснефти» и «ИнтерРАО» (кстати, именно он получит деньги от приватизации «Роснефти» и вообще будет организовывать эту сделку). Чуть позже госкомпании получили разрешение скрывать часть информации из своих годовых отчетов. Теперь правительство разрешило участникам ТЭКа не публиковать сведения о внутригрупповых транзакциях по приобретению нефти и газа, сделках с госнедвижимостью и получении кредитов за рубежом (чтобы скрыть эту информацию от стран, введших санкции). Но на самом деле госкомпании все больше прячутся в тень из-за того, что им есть что скрывать – убытки, неконкурентные сделки, «хитрости» бухучета и т. д. Да и вообще – чем меньше публике дашь информации, тем меньше тебя будут критиковать всякие разные навальные…  Фото: Shutterstock «Веерные исключения» Так метко назвал «Коммерсантъ» практику исключений из общего правила для госкомпаний, требующего перечислить в бюджет 50% чистой прибыли по международной системе финотчетности (МСФО). «Роснефтегазу» разрешили скорректировать прибыль, и его выплаты государству формально составят 50%, но фактически – 24% чистой прибыли, «Газпрому» позволено платить только 25%. «Роснефти» – выплатить 35%, сообщил председатель совета директоров компании, помощник президента Андрей Белоусов. А «Роснано» приняло решение вообще не платить дивиденды и направить всю прибыль на погашение убытков прошлых лет, жалко ведь отдать государству почти 5 млрд руб. Поток сообщений об исключениях продолжается. Такая послушная Греция Министры финансов еврозоны рассмотрели ход реформ в Греции. Не обошлось без интриги и прерывания заседания, но кончилось все благополучно. Ход реформ в Греции признан удовлетворительным, и согласована выдача стране очередного транша кредита на 10,3 млрд евро. В пустоте одиноко звучит голос МВФ о том, что надо не наращивать долг Греции (достиг 180% к ВВП на начало 2016-го), а реструктурировать его, другими словами, списывать. Никто не хочет слушать простые истины.  Фото: Shutterstock 39% и 47% – на столько выросли количество и объем в рублях ипотечных жилищных кредитов в I квартале 2016-го, по данным ЦБР (по сравнению с данными год назад). Министр Улюкаев уже заявил о «настоящем буме на рынке». Хотя по сути это всего лишь эффект низкой базы: сильный провал случился в I квартале 2015-го, когда ЦБР резко повысил ставку, и цифры остаются ниже показателей 2014 года. 77 банков на сегодня имеют различные ограничения на работу с вкладчиками, сообщил зампред ЦБР Михаил Сухов. Еще 8 банкам запрещено привлекать средства населения. 45,6% составила доля иностранных акционеров Сбербанка, сообщила зампред правления банка Белла Златкис. В основном они укрыты за номинальными держателями, и насколько они реально иностранные – непонятно. У 26 страховых компаний и 6 брокеров отозваны лицензии в I квартале. Еще около 100 – в зоне риска, заявил представитель Центробанка России. Основная причина – утрачены активы, и компании не смогут отвечать по своим обязательствам. 10 млрд руб. вывели со страхового рынка автоюристы. Во столько страховщики оценили превышение судебных выплат над реальными компенсациями водителям. Автоюристы превратились в главную проблему для страховщиков на рынке ОСАГО. |

|

#64

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/economics/item...cheskogo-rosta

28.05.2016 | Так дальше жить нельзя, хором решили президентские экономисты, но как жить дальше – непонятно  Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Лучшие, по мнению Владимира Путина, экономисты России собрались, чтобы решить, как достичь экономического роста. И узнали, что первое лицо интересует лишь его предвыборная программа на 2018 год. А их бурные споры на планы-2017 повлияют мало. Да и их программы вписываются в действующую экономическую модель в стране, нисколько не ломая ее. Действующая модель экономики себя исчерпала – с этим высказыванием Андрея Белоусова, помощника президента, кажется, были согласны все участники дискуссии 25 мая в Экономическом совете при президенте РФ Владимире Путине. Но вот какая модель нужна? Мировой экономический рост на ближайшие годы МВФ прогнозирует на уровне около 3% в год, рост в развитых странах медленнее, но все равно 2% годовых. Чтобы догонять мир в экономическом развитии и уровне жизни, России нужен рост хотя бы в 4% годовых. Именно такую задачу и поставили перед собой авторы программ, предложенных на Экономическом совете. Их три – Алексея Кудрина (бывшего министра финансов), Алексея Улюкаева (действующего министра экономического развития) и Бориса Титова (уполномоченного по правам предпринимателей, она же программа Столыпинского клуба). Путину предстояло выбрать одну из них. Он от выбора уклонился. «Я должен первым быть за горизонтом» Путин в короткой вступительной речи предложил посмотреть «за горизонт» и даже назвал точный срок – 10 лет, до 2025 года. Почему этот срок? В 2024 году закончится его четвертый президентский срок – так зачем ему смотреть в начало пятого? Что это, оговорка нашего президента по Фрейду (отражающая его тайные желания) или просто круглая цифра? Вторым удивительным замечанием президента стало его желание никуда не спешить не только со сменой модели роста, но даже с выбором этой модели. «Для обсуждения этих тем будем регулярно встречаться в течение ближайшего времени, в течение года – полутора лет, если потребуется», – сказал Путин. То есть как раз до начала предвыборной кампании в президенты России. Путин формирует свою президентскую программу на выборы 2018 года. И не будет спешить реализовать намеченные в этой программе мероприятия, а будет их долго обсуждать. Третьим, уже вполне привычным, но важным обстоятельством стала уверенность Путина в том, что экономический кризис позади. Вот кто бы еще объяснил нашему президенту, что падение ВВП, даже вдвое медленнее, чем в прошлом году, – это все-таки падение и вряд ли может быть признано «устойчивой тенденцией к улучшению». За последние 7 кварталов в шести мы падали (квартал к предыдущему кварталу со снятием сезонности, расчеты Центра развития ВШЭ). А раз мы падаем, то все еще не достигли дна, про которое президент привычно говорит, что оно осталось в прошлом. Формально президент отложил выбор программ в долгий ящик, фактически – продемонстрировал симпатии к кудринской, самой нечетко сформулированной. Вряд ли авторы рассчитывали на то, что их программы будут неспеша полтора года обдумывать и сводить воедино (ведь Белоусов сказал еще до заседания Совета: «Ни одна из трех представленных концепций не является целостной и самодостаточной»), чтобы потом опубликовать в качестве предвыборной программы… и забыть?  Разбить яйцо легко, а вот восстановить его обратно… Чем же не устраивает существующая модель президента? «…Резервы и ресурсы, которые в начале двухтысячных двигали нашу экономику вперед, не работают так, как прежде… Сам по себе экономический рост не возобновится. Если мы не найдем новых источников роста, то динамика ВВП будет находиться где-то около нулевой отметки». Что это за «резервы и ресурсы» начала двухтысячных? Не было после кризиса 90‑х годов у страны никаких резервов и ресурсов. А было вот что: сначала девальвация рубля в 1998–2002 годах (четырехкратная), которая дала возможность «вздохнуть» отечественному производству. Затем с начала нулевых – рост цен на нефть. И наконец, в середине нулевых третий фактор – приток капитала в быстро развивающуюся экономику России. Система дала сбой во время кризиса 2008–2009 годов, но тогда нефтяные цены быстро отскочили на высокий уровень. Уже с 2013 года стало очевидно замедление темпов роста, «модель» работать перестала – еще до падения цен на нефть и санкций. После же 2014 года она просто вывернулась наиз-нанку: цены на нефть теперь низкие, и низкие долгосрочно, плюс (точнее, минус) отток капитала. Двукратная девальвация сама по себе оказалась не в состоянии «поддать пару», да тут еще и санкции навалились… Надо честно признать: в нулевые годы России просто повезло. Но везение не бывает вечным. И вот пришли к нулю. Что, впрочем, стоит признать еще оптимистическим взглядом на ситуацию – потому что пока мы еще падаем. За счет чего расти дальше – непонятно. И президент собрал свои лучшие силы, чтобы решить эту задачу. Место России в мировых коррупционных рейтингах Индекс восприятия коррупции Transparency International (2015 год): 49-е место из 168 стран (чем меньше – тем хуже). Индекс контроля коррупции Мирового банка (2014 год): 168-е место из 209 стран (чем больше – тем хуже). Индекс «блатного капитализма» журнала The Economist (2014 год): 2-е место из 23 стран (чем меньше – тем хуже). И вся президентская рать Помните детский стишок про Шалтая-Болтая, который «свалился во сне», и теперь его «вся королевская конница, вся королевская рать» не могут собрать? Вот наш экономический рост напоминает такого же Шалтая-Болтая. Наши лучшие экономисты (по крайней мере по мнению президента) предложили свои подходы. Различия этих программ показаны в таблице. Может быть, важнее не «найти 5 отличий» в этих программах, а понять общее, что их объединяет. Главное – это то, что телега ставится впереди лошади. Все программы пытаются стимулировать предложение при полном игнорировании ограничений спроса, а то и явном их ужесточении. Ни одна из программ не только не ставит в качестве приоритета стимулирование спроса, но даже практически не упоминает об этом. Но инвестиции идут за спросом, а не наоборот. Эти «мелочи» выдающихся российских экономистов не беспокоят. Между тем в условиях кризиса рост предложения не только не рождает спрос, но, наоборот, еще больше усиливает дисбаланс и кризис, потому что покупать по-прежнему некому. Сценарии Минэкономразвития на будущие три года — злой умысел или ошибка? Второе общее – игнорирование особенностей сложившейся экономической модели. Все как один забыли о том, что на госзакупках воруют по 1 трлн руб. в год (данные Дмитрия Медведева, премьер-министра РФ), что по уровню коррумпированности (см. справку) Россия на непочетных передовых местах, что расходования средств из ФНБ происходят без конкурса, что большинство приватизаций последних лет – договорные или вообще заменяются на передачу в управление «друзьям президента» (например, аэропорт «Шереметьево»), что крупные инвестиционные решения не приносят доходов простым людям (типа строительства бесконечных трубопроводов или «мостов в никуда»). Что вся эта система транслируется на уровень регионов и ниже. Нет, никто из наших ведущих экономистов об этом огромном источнике экономии бюджетных средств даже не вспомнил, разве что Кудрин говорит что-то пока весьма непонятное про реформу судов и силовых структур. А источник для экономического роста все авторы программ хором обнаружили только один – за счет населения. Улюкаев сформулировал это немного проще и честнее, остальные – завуалированно, за счет т. н. «структурных реформ» Кудрина или льгот бизнесу Титова. Впрочем, именно так мы и живем в последние годы. Как сказал Михаил Жванецкий: «Трудно менять, ничего не меняя, но мы – будем!». |

|

#65

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/economics/item...e-vmesto-nefti

01.06.2016 | Мировая солнечная энергетика растет фантастическими темпами, российская с заметным опозданием устремилась вслед... и забуксовала  В солнечном Крыму на долю альтернативной энергетики приходится почти 13%, что, однако, не делает СЭС прибыльными Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Мировая солнечная энергетика бурно развивается, несмотря на мировые кризисы и скачки цен на другие виды энергии. В России бюрократический рынок запустил, а потом затормозил развитие гелиоэнергетики. Крымский фактор российской солнечной энергетики. В России 30 мая начался сбор заявок на 4‑й конкурсный отбор проектов солнечной энергетики, и есть основания полагать, что он провалится, спроса не будет. Это станет сильным ударом по развитию российской гелиоэнергетики, которая в прошлом году впервые показала заметный ввод солнечных мощностей. Бум солнечной энергетики в мире В воскресенье, 8 мая в Германии было солнечно и ветрено. Возобновляемые источники энергии (солнце, ветер, гидроэнергия и заводы биотоплива) заметно увеличили производство электроэнергии и фактически дали 87% всей потребляемой в этот момент энергии (55 из 63 Гвт, обычно эта доля около трети). Электроэнергии в стране оказалось так много, что на несколько часов цена на нее на оптовом рынке упала до отрицательных значений – энергетические компании доплачивали коммерческим потребителям за то, что они ее потребляли. Эта невероятная, анекдотическая ситуация, случившаяся на самом деле, заставляет задуматься: так ли далека от нас «зеленая революция» в энергетике? Мощности мировой солнечной энергетики (СЭ) растут в XXI веке со средним темпом выше 50% в год. На эти темпы не влияют ни экономические кризисы, ни резкие колебания цен на другие энергоресурсы (нефть, газ, уголь). Пока еще доля СЭ в мире невелика, но каких-то 30–40 лет, и именно она станет главным источником энергии на планете (см. инфографику). Но на сегодня СЭ пока еще новая технология и не может развиваться без государственных или иных субсидий. Практически во всех странах–лидерах СЭ действует так называемый «зеленый тариф» (Feed-in tariffs) – повышенная плата за электроэнергию, производимую солнечными электростанциями (СЭС) и иными возобновляемыми источниками энергии (ветряная, геотермальная, приливная, на биотопливе и др.). Субсидирует этот тариф обычно государство, а строительство и эксплуатация СЭС ведется усилиями частного бизнеса. Интерес бизнеса прост – солнечная энергетика дешевая, считай, бесплатная в эксплуатации (знай только протирай фотопанели от пыли да следи, чтобы никто их не бил), но очень капиталоемкая. Сегодня мировая СЭ вплотную подходит к той стадии, когда производство электроэнергии с помощью Солнца начинает окупаться обычным, неповышенным тарифом, стоимость материалов и величина необходимых инвестиций резко падают, так как технологии развиваются и начинает сказываться эффект объема (много производить дешевле, чем мало). В последний год начали поступать сообщения прессы, что стоимость киловат-часа энергии СЭС становится ниже, чем энергии, получаемой от сжигания угля. Устанавливается т. н. «сетевой паритет», а уж экологические преимущества СЭ очевидны. После кризиса 2008–2009 годов страны мира начали сокращать объем госдотаций на СЭ. И для инвесторов начались годы повышенного риска. Кроме того, начались серьезные структурные подвижки в связи с резким стартом Китая в этой области.  Очень характерная история произошла с ценами на поликристаллический кремний – основное сырье для производства фотоэлектрических панелей для СЭС. В связи с бурным ростом отрасли на него возник дефицит, и цены за 2004–2008 годы выросли в 10 раз. Что привело к строительству большого числа заводов в Китае, производящих поликремний, и буквально за пару лет цены вернулись на прежний уровень и даже ниже его. Многие компании в мире к 2008 году попытались увеличить мощности по производству поликремния и почти все отстали от Китая, что вызвало волну банкротств в десятые годы (и в самом Китае в том числе). К этой истории мы еще вернемся позднее. Изменения в технологиях и экономия на масштабах для солнечной энергетики несравненно важнее, чем колебания мировых цен на другие источники энергии, прежде всего нефть и газ, и намного больше влияют на динамику отрасли, тем более что, хотя прямые госдотации из бюджетов практически сведены к нулю, «зеленые тарифы» пока работают и носят долгосрочный характер. А довольно широкие банкротства в отрасли совершенно не тормозят взлет гелеоэнергетики. Банкротство – проблема для собственников и кредиторов компании. Но новый владелец получает уже «чистую» (без долгов) и дешевую компанию, что позволяет ему продолжать производство с еще большим энтузиазмом. Совершенно не так это работает в нашей экономике. У нас банкротство – это смерть компании, разрушение и перепрофилирование производства в лучшем случае, в худшем – просто заброшенная площадка с ржавеющим оборудованием.  Фальстарт российской солнечной энергетики Впервые Россия всерьез озаботилась темой солнечной энергетики в 2009 году. 9 января распоряжением правительства были утверждены «Основные направления» госполитики в сфере использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на период до 2024 года. Под ВИЭ имелись в виду СЭС мощностью выше 5 МВт, малые ГЭС (до 25 МВт) и ветровые установки. Правительство к немалому для себя удивлению подсчитало, что технический ресурс ВИЭ в стране в 4 раза больше потребления топливно-энергетических ресурсов на текущем уровне. Правда, спустя год, в ноябре 2009-го при утверждении «Энергетической стратегии до 2030 года» правительство уточнило: «Без господдержки экономически целесообразно использование лишь незначительной части доступных ресурсов ВИЭ, за исключением гидроэнергетики». Цели в январских «Направлениях…» были поставлены серьезные: довести долю ВИЭ до 1% от общего объема производства электроэнергии в стране в 2010-м, до 2,5% в 2015-м и до 4,5% в 2024 году. Можно подвести первые итоги: доля ВИЭ в 2015 году составила по-прежнему, как и в 2009-м, менее 1%. Первые две цели провалены. Но нельзя сказать, что ничего в стране не делалось. Волшебное слово «господдержка» было произнесено, и под него стали создаваться интересанты. Главным каналом господдержки стал «Роснано» Анатолия Чубайса. Были запущены сразу два проекта – завод по производству поликремния компанией ООО «Усолье-Сибирский Силикон» (УСС) в Иркутской области (бюджет проекта 29,1 млрд руб., доля «Роснано» – 12,4 млрд руб.) и ООО «Hevel» (51% «Ренова» Виктора Вексельберга и 49% – «Роснано») – завод полного цикла в Новочебоксарске, который производил бы и поликремний, и фотомодули на его основе (бюджет – 20,13 млрд руб, доля «Роснано» – 13,53 млрд – данные с сайта «Роснано»). Оба завода не имели никакого отношения к нанотехнологиям и были ориентированы целиком на экспорт. Вспомним, это 2009 год, мировые цены на поликремний уже упали, сверхприбылей не предвидится. Но, вероятно, в расчете на то, что цены вернутся к высоким уровням, в оба проекта «Роснано» начал вкачивать деньги. Теперь пропускаем середину и смотрим результат. В ноябре 2013 года «Роснано» сообщило, что получило одобрение правительства на закрытие проекта «УСС» и попыталось перепрофилировать завод на полный цикл по варианту «Hevel», но не получилось, и в январе 2015-го «Роснано» окончательно вышло из проекта, продав свою долю за 177 млн руб. Обошлись без формального банкротства: администрация Иркутской области нашла стратегического инвестора для строительства на этой площадке другого завода нефтехимии, которому и ушли права «Роснано». Сумма убытков «Роснано» от этого закрытого проекта не сообщалась, но, по оценкам, сумма инвестиций в завод составила 30,6 млрд руб., из которых 24,5 млрд руб предоставили «Роснано» и государственный Сбербанк. А другой проект – «Hevel» – выжил. Завод в Новочебоксарске построен. А что ж его не построить, если «Роснано» финансирует? Правда, запуск этого завода, намеченный на 2011 год, фактически произошел только в 2015-м. За эти 4 года передовые для того времени швейцарские технология и оборудование устарели. КПД производимых на этом оборудовании фотомодулей составляет 10%, а лучшие мировые серийные образцы 2015 года показывали КПД 20%. Завод пытается теперь модернизироваться и заказывает научные разработки по повышению КПД без лишних затрат. С другой стороны, если бы завод запустили раньше, кому нужна была бы его продукция? Экспорт ее стал бы убыточен, а внутреннего спроса не было вообще. Поэтому деньги так медленно осваивались. Был еще один крупный проект по строительству завода по производству поликремния в 2009 году – «Корпорация КОНТИ» взялась строить его на площадке «Росатома» в ЗАТО Железногорск. Кончилось все взаимными миллиардными исками, а завод так и не был запущен. Было множество и других проектов по строительству заводов поликремния и в России, и с странах СНГ, которые запускались позже, и от них отказывались с намного меньшими потерями. «Оседлать волну» скачка цен на поликремний Россия явно не успела из-за позднего старта и медленного разбега. Госкомпании понесли значительные потери на этой попытке. Все вместе оказалось фальстартом, и активность в российской солнечной энергетике снова замерла. Солнечные электростанции России 2014 год – 6 крымских СЭС (227 МВт) и первая очередь Кош-Агачской СЭС (Республика Алтай, 5 МВт), 2015 год – еще 6 энергоблоков на 55 МВт: СЭС в п. Переволоцкий Оренбургской области (5 МВт), Бурибаевская СЭС (10 МВт), Орская СЭС имени А. А. Влазнева (25 МВт), Абаканская СЭС (5,1 МВт), вторая очередь Кош-Агачской СЭС (5 МВт) в Республике Алтай, Бугульчанская СЭС (5 МВт) в Республике Башкортостан. Кроме того, заработала крупнейшая СЭС в Заполярье (!), в п.Батагай Верхоянского улуса Республики Саха-Якутия (мощность первой очереди 1 МВт, интегрирована в систему энергоснабжения поселка). В 2015 году в мире построены СЭС общей мощностью 121 ГВт, российская доля в введенных мощностях – 0,05%. Всего на начало 2016 года в России действовало 13 СЭС мощностью около 290 МВт. Крым: «порочное зачатие» российской альтернативной энергетики К началу 2014 года совокупная мощность российской солнечной энергетики едва ли составляла несколько мегаватт и была представлена отдельными установками на десятки и в лучшем случае сотни киловатт каждая. По существу у нас не было этой энергетики. Но тут появился «фактор Крыма». После присоединения в марте 2014-го к России полуострова, на нем оказалось 6 СЭС общей мощностью 400 Мвт (из них стабильно работающие четыре мощностью 227 МВт, остальные в опытно-промышленной эксплуатации). А также России достались 8 ветровых электростанций (ВЭС) мощностью 93 МВт. Мощность альтернативной энергетики России сразу скачком выросла в сотни раз. И первое, с чего началась эксплуатация СЭС Россией, это с их закрытия уже в апреле 2014‑го. Они перестали подавать энергию, потому что на Украине был установлен повышенный «зеленый тариф» на их выработку, а в России никакого тарифа не было. Энергодефицитный Крым получил дополнительный удар. Со второго полугодия 2014‑го новый тариф для крымских СЭС был установлен (3,42 руб./кВт-ч), и он оказался в 4 раза меньше украинского. Этот тариф окупает затраты СЭС на текущую деятельность, но не позволяет решать инвестиционные задачи и возвращать долги. По данным Минэнерго РФ, на 15.00 28 ноября 2015 года из общей генерации электроэнергии Крымом 457 МВт производство на СЭС составило 35 МВт, а на ВЭС – 30 МВт. В сумме это 13% произведенной электроэнергии (в среднем по стране, напомню, менее 1%). СЭС Крыма были построены австрийской компанией Activ Solar, в ее планах было строительство еще 5 СЭС, но теперь проекты, конечно, остановлены. А «зеленый тариф» Украины новые крымские власти посчитали вообще криминальным: «Это мошеннический проект, который позволял государственной верхушке Украины зарабатывать около миллиарда долларов в год. Я отношусь категорически негативно к этому проекту с точки зрения его легализации», – заявил на пресс-конференции в конце августа 2014 года врио главы Крыма Сергей Аксенов. Согласно данным Центра противодействия коррупции Крыма, Activ Solar контролируется близкими к экс-президенту Украины Виктору Януковичу братьями Андреем и Сергеем Клюевыми. Однако доказать, кто стоит за компанией, так и не удалось, сама Activ Solar в 2014 году заявляла, что $1,8 млрд в крымские СЭС вложили «госкорпорации КНР и институциональные инвесторы из Европы». На сегодня на крымских СЭС висит долг в 0,82 млрд евро, и этот долг в основном оказался перед украинскими «дочками» российских Сбербанка, ВТБ и ВЭБа. Так как компания Activ Solar австрийская, а не украинская, то национализировать ее не было возможности. Поэтому возникла идея отдать ее за долги российским банкам (у украинских просто отнять, отдав их права Фонду вкладчиков Крыма). Потом банки продают СЭС российским энергетическим компаниям «РусГидро» и «ИнтерРАО» или даже иностранцам. Именно поэтому крымским СЭС установили тариф, не предусматривающий возврат долгов. Но эта идея «подвисла», так как российские энергокомпании не загорелись желанием платить такие деньги за СЭС. Пока крымские СЭС работают, долги не отдают, а российские банки не требуют их возврата. Возможно возвращение к этой схеме позже, после 2018 года, когда крымская альтернативная энергетика окажется подключена к общероссийской энергосистеме и на нее распространится система поддержки ВИЭ, применяемая сейчас на остальной территории России. Первая российская СЭС – Кош-Агачская в Республике Алтай мощностью 5 МВт, – которая была включена в единую энергосистему страны и допущена на оптовый рынок электроэнергии, была введена в эксплуатацию 4 сентября 2014 года, спустя полгода после «освоения» крымских СЭС. Ее построила уже упоминавшаяся фирма Hevel. Как бюрократический рынок создал и задушил гелиоэнергетику Ситуация на российском рынке ВИЭ изменилась в мае 2013 года, когда было принято постановление о механизме стимулирования использования ВИЭ. Суть нововведений сводилась к тому, что объявлялся своеобразный «зеленый тариф», который должен был гарантировать доход инвестора от вложений в ВИЭ на уровне 14% за счет более высокого тарифа, который в конечном счете оплачивается потребителями (не правительством). Для того чтобы получить такой проект, надо поучаствовать в конкурсном отборе, который проводится раз в год. Список проектов для отбора готовится по заявкам регионов. Кстати, удивительно, но от самого солнечного и энергодефицитного региона страны – Крыма – так и не поступило ни одной заявки. На сегодня прошли 3 таких отбора (2013, 2014 и 2015 годов). Частный бизнес получил возможность и обязанность построить до 2019 года 79 СЭС мощностью 1,18 ГВт. Определилось всего три крупных игрока на нашем рынке солнечной энергетики. Это 1) компании, связанные с Вексельбергом (им досталось 43% мощности планируемых к строительству СЭС), 2) «Солар системс» китайского происхождения (19%), 3) странный набор неизвестных ранее фирм, учрежденных физическими лицами с управляющей компанией из кипрского офшора (37%, далее Кипра отследить бенефициаров не удалось). Кому правительство отдало больше трети российской гелиоэнергетики? Это остается загадкой. По крайней мере, для публики – правительству, наверное, это известно.  30 мая начинается подача заявок на отбор 2016 года. И тут есть две принципиальные проблемы. По правилам, правительство устанавливает предельный размер капитальных вложений на 1 кВт мощности. На 2014 год он был установлен в размере 116,5 тыс. руб., что соответствовало примерно $3 тыс. на кВт. На 2017‑й устанавливается 109,6 тыс.руб., что по текущему курсу $1,8 тыс. Вероятно, снижение предела инвестиций должно отражать удешевление СЭС в результате прогресса технологий и эффекта объема. И это, возможно, было бы справедливо для рублевой цены. Но девальвация рубля более чем в 2 раза внесла свои поправки, и стоимость инвестиций оказалась заниженной. Результат уже сказался: если в отборе весной 2014 года был ажиотаж, спрос вдвое и больше превышал предложение, то на прошлом отборе, в 2015 году, правительство расширило предложение, а спрос резко упал: из почти 1 Гвт предлагаемых к строительству мощностей оказалось выбрано чуть больше четверти, и те почти полностью со сроком ввода в 2019 году (за обозримым горизонтом, после президентских выборов). Кроме занижения стоимости инвестиций второй проблемой стал уровень локализации. Этот коэффициент в случае его недостижения резко снижает величину тарифа. А как достигнуть локализации, если у нас действует фактически только один завод по производству фотоэлементов (Hevel Вексельберга)? Когда Олег Дерипаска брался за ввод Абаканской СЭС в Хакасии (введена в 2015‑м вместо 2014-го), он организовал (или якобы организовал) какое-то свое специальное производство для этого проекта и вытянул уровень локализации чуть выше требуемых тогда 50%. У остальных таких возможностей просто нет. И некоторые из введенных СЭС до 50% недотягивают, а значит, они должны получить резко заниженный тариф (в 2 и более раза), если не договорятся как-нибудь с правительством по-новому. Второй крупнейший игрок на рынке гелиоэнергетики – китайская «Солар системс» – обещала построить свой завод фотоэлементов на основе самой современной технологии (монокристаллического кремния) в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан), пользуясь китайскими технологиями и кредитами материнской компании с низкой ставкой. Фактически она из-за курса рубля негласно отложила этот проект. По крайней мере, в финансовом отчете за прошлый год у ее дочки в «Алабуге» стоят только 3 млн руб. полученного кредита, и больше никакой деятельности (данные по kartoteka.ru). А на текущем отборе правительство повышает уровень локализации до 70%. Фактически это игра не в пользу абстрактного «отечественного производителя», а в одни ворота – в пользу совершенно конкретного Новочеркасского завода компании Hevel Вексельберга (и «Роснано»). Ситуация кажется уже доведенной до абсурда, до монополии. И вряд ли ситуацию исправит предложение России в Евразийской экономической комиссии о снижении на 3 года ставок ввозных таможенных пошлин (с 5% и 3% до 0% от таможенной стоимости) в отношении ряда химических соединений, которые используются при производстве тонкопленочных фотоэлектрических (солнечных) модулей. Скорее, это только укрепит монополию Hevel. Заниженный лимит инвестиций и завышенный коэффициент локализации дают основания полагать, что выставленные на конкурс 2016 года проекты по солнечной энергетике на 0,81 Гвт не найдут спроса. Но провал отбора – это еще полбеды. Настоящая проблема вот где: уже выигранные объекты не вводятся компаниями в срок. В 2014 году по итогам отбора 2013 года должно было быть построено 3 СЭС мощностью 35,2 МВт. Не построена ни одна из них (в 2015‑м сдана только одна – Абаканская, 2 оставшиеся не запущены до сих пор). Запущенная Кош-Агачская СЭС строилась вне рамок новой системы стимулирования ВИЭ. 2015 год: по итогам 2 отборов (2013 и 2014 гг.) должно быть построено 13 СЭС мощностью 140 МВт. Фактически построено 6 мощностью 55 МВт. И это выдано правительством за большую победу. 2016 год: по итогам 3 отборов – план 16 СЭС мощностью 199 МВт и долг за прошлые годы 10 СЭС мощностью 120,2 МВт. За 5 месяцев не слышно о вводе ни одной из 26 станций. Фактически всплеск (и то не слишком сильный) солнечной энергетики в России в 2014–2015 годах снова сходит на нет. Получается второй фальстарт. Только теперь мы получили этот удар не от внешнего рынка (как в случае с поликремнием), а сконструировали и нанесли его себе сами. Законы бюрократического рынка, сформированные в нашей стране, жадность или корысть в принимаемых государством решениях, отсутствие реальной конкуренции не позволят состояться рывку российской гелиоэнергетики. Последний раз редактировалось Chugunka; 11.12.2017 в 04:58. |

|

#66

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/economics/item...jte-moj-gektar

04.06.2016 | Раздача бесплатной земли на Дальнем Востоке началась, но сделать заявку удалось одному человеку из тысячи  Фото: shutterstock Закон о бесплатном дальневосточном гектаре заработал и сразу оказался столь популярным, что сайт не справился с обращениям. Сделать реальные заявки удалось немногим избранным. Ключевые рыночные события июня: заседание ОПЕК и Совета директоров ЕЦБ уже состоялись и приняли предсказуемые решения. Два еще предстоящих события - возможное повышение ставки ФРС США и референдум по выходу Великобритании из ЕС - могут существенно повлиять на рынок. На всякий случай ЦБ РФ, вероятно, не будет снижать свою ключевую ставку 10 июня. Глава Счетной палаты подвела итоги главного мероприятия антикризисного плана прошлого года — госпомощи банкам - и они оказались весьма не утешительны. Пропало 75% денег. Право на гектар Принятый в 1862 году закон о гомстедах в США работал более 100 лет, и по нему почти бесплатно 13% земли в стране получили 2 миллиона семей. По его примеру в прошлом году был принят закон РФ о дальневосточном гектаре. Он заработал не с 1 мая, как планировалось изначально, а с 1 июня и только для жителей «пилотных районов». С 1 октября он распространится на всех дальневосточников и только с 1 февраля 2017-го – на всех граждан страны. Подробности закона можно узнать на сайте надальнийвосток.рф , там же осуществляется и выбор участка. Российские «земельные гонки» стартовали  Фото: wikimedia.org Земельные гонки в ОклахомеФото: wikimedia.org «За первые 12 часов действия закона в информационной системе зарегистрировано 55 тысяч обращений», – заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Сайт не справился, упал, но через несколько часов снова заработал. За сутки зарегистрировано более 400 000 обращений, но сформировано всего 348 заявок. Остальные не смогли сформировать заявки? Что же это за удивительная процедура? В увлекательном деле решил поучаствовать и видный оппозиционер Алексей Навальный. Члены его Партии прогресса, живущие в «пилотных районах», попробовали сделать заявку, провели на сайте больше часа и так ничего и не добились, о чем в подробностях, с юмором и скриншотами Алексей написал в своем блоге. Ситуация напоминает «земельные гонки» по закону о гомстедах. Когда на ограниченное число участков набиралось огромное количество желающих, они распределялись в США с помощью лотереи или «земельных гонок» – когда будущие фермеры (boomer, т. е.участники бума) на своих фургонах с домочадцами одновременно стартовали и кто первый достигал желаемого участка, тот его и получал. Были и хитрецы (их сначала называли moonshiner, потом sooner), которые выезжали на облюбованные участки ночью, скрывались там, а потом за-являли на них свои права. Складывается ощущение, что 348 российских «муншайнеров» оставили с носом 400 тысяч лохов‑бумеров. Потому что принцип распределения земли тот же, что и в «земельных гонках», – кто первый. Но вот только сама очередь оказалась от пользователей скрыта, и кто в каком порядке идет – неизвестно. Есть ли у кого претензии на облюбованный тобой гектар – тоже. Это открывает широкий простор для манипуляций с данными. «Профиль» будет следить за развитием этой удивительной для нашего времени истории. На 4,3% упал реальный размер пенсий в России за первые 4 месяца 2016 года к тому же периоду 2015-го, следует из отчета Росстата. Несмотря на небольшой номинальный рост, он сильно отстал от инфляции. Менее 5% чистой прибыли по РСБУ в виде дивидендов за I квартал 2016 года заплатит государству госкомпания «Россети». Это 1,8 млрд руб. Минэкономразвития хотело получить даже не 50% по МСФО (пра-вительственная директива), а хотя бы 50% по РСБУ, но согла-силось и на 5%.Интересно, хоть одна крупная госкомпания заплатит 50% прибыли по МСФО? 5,35 млрд руб. составит стартовый платеж за право пользования последним крупным участком недр из нераспределенного фонда – Эргинским (часть Приобского месторождения). Условия аукциона сформулированы почти в точности, как просил глава «Газпрома» Алексей Миллер, рассчитывая забрать его для своей «дочки» – «Газпромнефти». Торг будет за то, кто больше увеличит сумму стартового платежа. На 3‑дневную рабочую неделю с понедельника переходит АвтоВАЗ. Это позволит сократить выпуск автомобилей и сэкономить на зарплате. До этого АвтоВАЗ работал по 4 дня в неделю. Провал антикризисной программы 2015 года Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что сумма полученной господдержки на докапитализацию банков (ключевой пункт антикризисного плана прошлого года) на конец 2015 года составила 802,7 млрд руб., но увеличение совокупного капитала докапитализированных банков составило только 190,4 млрд руб., или 23,7% полученного объема докапитализации. А в I квартале 2016 года произошло снижение капитала у 19 банков из тех 24, которые были докапитализированы. Куда пошли 75% денег, предоставленных банкам? Никто не знает, потому что системы контроля над целевым использованием этих денег не было. Обычная история? Ключевые события июня  Фото: shutterstock Два из них состоялись: заседание ОПЕК, которое кончилось ничем, и Совет директоров ЕЦБ, сохранивший свою политику неизменной (80 млрд евро скупки долговых облигаций ежемесячно, 0% по кредитам и –0,4% по депозитам). Рынки в общем слабо отреагировали на эти события: нефть упала, потом опять отросла до 50 долл./барр. А евро попрыгал и чуть упал к доллару. Все это было предсказуемо. Но вот два других события нервируют рынок гораздо сильнее. Заседание ФРС США 15 июня и Brexit – референдум о выходе Англии из ЕС – 23 июня. Руководство ФРС уже месяц как готовит рынок ко второму повышению процентной ставки. Или сейчас, или на июльском заседании ФРС вполне может поднять ставку. Последствия Brexit, если он состоится, вообще труднопредсказуемы. Последний телефонный опрос (31 мая) показал: 51% британцев – за «остаться» и 43% – за «выйти». Но все это на грани, колеблется туда-сюда, референдум может кончиться чем угодно. А «что угодно» нельзя заложить в цены, поэтому реакция рынка будет постфактум и, возможно, весьма бурная. Неопределенность заставит идти в надежные активы и бежать из рисковых – типа рубля. Россия не боится Все в мире опасаются этих двух будущих июньских событий, а наши чиновники – нет. Зампред ЦБР Ксения Юдаева, а затем и министр экономразвития Алексей Улюкаев заявили, что российская экономика адаптировалась ко всем неприятностям и возможное повышение ставки ФРС на рубле не скажется. Если бы наши власти действительно не боялись, то снизили бы нашу ключевую ставку. Но глава ЦБР Эльвира Набиуллина сделала более осторожное заявление: резкое снижение ключевой ставки сейчас не приведет к значимым темпам экономического роста, но может спровоцировать всплеск инфляции. Вероятно, это означает, что на заседании 10 июня Совет директоров ЦБР оставит ключевую ставку неизменной. Боятся они, хотя и бодрятся. Впрочем, возможно, ЦБР и снизит ставку, но чисто символически – на 0,25–0,5 п. п. Потому что ситуация уже дошла до абсурда: ставка 11% в экономике с текущей инфляцией ниже 5% (перевод в годовую размерность данных за 30 дней мая) – это не умеренно жесткая, как любит говорить Набиуллина, а сверхжесткая денежная политика с реальными 6% годовых. |

|

#67

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/economics/item...i-tsentrobanka

11.06.2016 | Инфляция падает, рубль растет. Набиуллина смягчать денежную политику не торопится  Фото: Silveira Neto⁄Flickr Вероятность повышения ставки ФРС в июне упала до нуля, а ставка ЦБР незначительно снизилась, что в условиях значительного падения инфляции означает ужесточение денежной политики. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства, принятая правительством пуста и замечательна только своими целями. Швейцарцы провалили референдум в введении безусловного базового дохода, но сторонники концепции все равно считают это победой. Саудовская Аравия готова двинуться по пути толерантности, равенства и открытости, падение нефтяных цен — лишь повод идти этой дорогой быстрее. Рынки готовы к рискам Ужасающая, удручающая и прочими похожими эпитетами награждали аналитики статистику по рынку труда в США. Никого не заинтересовало снижение безработицы с 4,9% до 4,7% – эксперты знают, как легко манипулировать этим показателем, но вот резкий провал в создании новых рабочих мест немедленно привел рынки в движение – ведь вероятность повышения процентной ставки ФРС в июне практически ушла в ноль. Доллар ослабел, нефть выросла. Вслед за ними укрепился и рубль. Но неопределенность с референдумом о Brexit 23 июня давит на рынок. На нем все еще свежи воспоминания о том, как в январе 2015 г. Швейцарский нацбанк отвязал франк от евро, что привело к его резкому усилению, а также к массовой волне маржин-коллов у клиентов форекс-компаний и разорению некоторых из них. После объявления итогов референдума ожидается большой гэп и высокая волатильность в парах с британским фунтом, поэтому европейские форекс-компании уже серьезно повышают маржинальные требования к торговле этой валютой. Российские – пока нет. Заменить политику ее символом  Фото: АГН Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, недавно выступила в Думе с рассказом о том, что снижение процента не приведет к экономическому росту. Но в реальности ЦБ все труднее удерживать свою ключевую ставку на уровне 11% (она неизменна с 3 августа 2015 года, более 10 месяцев). ЦБР имел основания для удержания такой ставки при уровне текущей инфляции (месячная, в годовом выражении) 9–10% во втором полугодии 2015 года и 12,2% – в январе 2016‑го. Но инфляция мая – менее 5%, а первой недели июня – 0%. Удерживать неизменной ключевую ставку при заметном падении инфляции – это резкое ужесточение денежной политики, повышение реального процента в экономике. Даже только для сохранения прежней жесткости денежной политики ключевую ставку нужно снизить до 5–6%. К тому же в последние 4 месяца цены на нефть выросли почти вдвое и рубль укрепился на четверть. В этой ситуации половина аналитиков, опрошенных Bloomberg, ждали от ЦБР, что он не изменит ставку, а половина – что снижение будет, хотя бы чисто символическое, на 0,5 п. п. На своем заседании 10 июня Совет директоров ЦБР снизил ключевую ставку до 10,5%. Без шума и помпы Премьер Дмитрий Медведев подписал 2 июня Стратегию развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года. Сообщил он об этом только неделю спустя, между прочим, на заседании правительства. Почему из этого не было разыграно политическое действо, не собран какой-нибудь большой форум, а мероприятия Стратегии не распиарены во всех СМИ? Ведь выборы в Госдуму на носу. Цели установлены амбициозные: увеличить долю МСП в ВВП России с 20% до 40%, оборот МСП – в 2,5 раза (в постоянных ценах), долю занятых – с 25% до 35%. Правительство нехотя признало в документе, что в последние два года сектор МСП стал сокращаться, но никаких новых идей или мер по его поддержке не предложено. Ничего из уже сделанного исправлять правительство не собирается. Снижать налоговую нагрузку на МСП – тоже. Из 45 пунктов «Дорожной карты» по реализации Стратегии только два имеют финансовое подкрепление: 13 млрд руб. за 15 лет, и те – госкомпаниям по развитию МСП… Похоже, правительство вполне сознательно решило «замолчать» Стратегию, чтобы избежать критики за маниловские мечтания о МСП при отсутствии реальных мер поддержки этого сектора. Базовому доходу – нет  Фото: shutterstock В Швейцарии состоялся референдум о введении безусловного базового дохода (БД) в размере примерно $2,5 тыс. на человека. Только 23% швейцарцев поддержали эту идею, 3/4 выступили против. Швейцарцы посчитали БД халявой и выступили за то, что на жизнь надо зарабатывать. С другой стороны, это первый в мире референдум по такому сложному и необычному вопросу, и поддержка четверти населения говорит о том, что идея из научных кругов пробивается в политику. Сторонники БД расценили результаты референдума как победу. Теперь ждем, кто из европейских стран выйдет следующей с такой же инициативой: Исландия (концепцию БД поддерживает Пиратская партия), Норвегия или Финляндия (идея БД на стадии практических расчетов). Vision2030, или Будущее Саудовской Аравии  Фото: shutterstock Совет министров Саудовской Аравии (СА) поддержал план Vision2030. Это не просто план отхода от нефтяной экономики в пользу финансовой (этот элемент тоже есть). Это план реформирования всех сфер королевства, жесткого традиционного общества, ставящий своей целью счастье и равенство всех жителей страны, включая женщин. Он провозглашает в качестве ключевых ценности умеренности, толерантности, качества, дисциплины, равенства и прозрачности. Среди целей плана увеличение доли частного сектора с 40% до 65%, рост прямых иностранных инвестиций и повышение своего рейтинга в индексе глобальной конкурентоспособности Давосского экономического форума с 25‑го места до 10‑го (Россия занимает там 45‑е место из 140 стран). Развитие международного туризма, образования и здравоохранения, цифровых услуг. Конечно, приватизация госкомпании Aramco, превращение ее из нефтедобытчика в глобальный промышленный конгломерат. Превращение своего суверенного фонда Public Investment Fund в крупнейший в мире (в т. ч. за счет владения акциями Aramco). Кто-то в мире просто ждет, когда отскочат вверх мировые цены на нефть. А кто-то пользуется случаем, для того чтобы серьезно реформировать свою страну. Для кого-то кризис – беда. Для кого-то – возможность. 1 год взял Алексей Кудрин на разработку «основных положений» программы для Владимира Путина. Он собирается закончить ее к лету 2017 г. «в рамках политического процесса». Решение президента по программе Кудрин ожидает до выборов 2018 года. Еще 100 млрд руб. запросило в кредит от ЦБР Агентство по страхованию вкладов. Собственные фонды у АСВ кончились еще в середине 2015 г., и, по некоторым данным, на сегодняшний день АСВ набрало кредитов ЦБР уже на 420 млрд руб. Вместе с новым кредитом его долг вырастет до более чем 0,5 трлн руб. Дорого нам обходится банковская политика. 25 $/барр. и 82 руб./$ – оказывается, именно такие параметры задавал для стресс-теста на 2016 год ЦБР для банков, следует из его свежего отчета. В феврале мы их уже почти протестировали в реальности. Несмотря на докапитализацию банков в 2015 году, с дефицитом капитала могут столкнуться 63 банка (почти 20% активов банковского сектора). Основные потери – кредитный риск, необходимость доформирования резервов по «плохим ссудам». 106 млн тонн зерна соберет Россия в 2016 году. Минсельхоз сохранил свой прогноз в силе. Третий год подряд природа нас балует – страна собирает урожаи свыше 100 млн тонн в год. Больше трех урожайных лет бывает очень редко... |

|

#68

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/economics/item...siya-ne-indiya