|

|

#7021

|

||||

|

||||

День памяти благоверных князей Бориса и Глеба (1015) |

|

#7022

|

||||

|

||||

|

https://bigler-ru.livejournal.com/630796.html

Aug. 6th, 2016 at 12:00 AM В этот день.. 06 августа 1585 года В бою с войском хана Кучума погиб Ермак Тимофеевич, российский казачий атаман. Считается, что Ермак положил начало освоению Сибири Русским государством. 06 августа 1763 года (17 августа н.ст.) Родился Дмитрий Николаевич Сенявин (ск. 5[17] апреля 1831 г.) русский флотоводец генерал-адъютант (1825 г.), адмирал (1826 г.). Окончил Морской кадетский корпус (1780 г.). С 1783 г. на ЧФ. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 гг. участвовал в сражении у мыса Калиакрия. Во время Средиземноморского похода Ф. Ф. Ушакова командовал кораблем "Св. Петр". Разбил турецкий флот в Дарданелльском, а затем в Афонском сражениях в ходе 2-й Архипелагской экспедиции 1807 г. В 1808 г. блокированный английским флотом в Лиссабоне был вынужден передать до окончания военных действий корабли русского флота англичанам. В 1809 г. вернулся из Англии и был назначен командиром Ревельского порта. С 1813 г. в отставке. В 1825 г. в связи с обострением русско-турецких отношений вернулся на флот и командовал эскадрой Балтийского флота. 06 августа 1845 года (18 августа н.ст.) По инициативе адмирала Ф. Литке в Санкт-Петербурге учреждено Русское географическое общество. Среди учредителей - адмиралы Ф. Врангель и И. Крузенштерн, этнограф В. Даль и другие известные люди. 06 августа 1914 года Австро-Венгрия объявляет войну России, Сербия и Черногория - Германии (28 июля Австро-Венгрия - Сербии, 1 августа Германия - России, 3 августа - Франции, 4 августа Великобритания - Германии). В этот же день Австро-Венгрия заявляет о намерении аннексировать Польшу, и в этот же день создает Польский Легион, одной из бригад которого командует назначенный полковником Ю. Пилсудский. 06 августа 1915 года "Атака мертвецов". Эпизод одной из операций ПМВ - обороны крепости Осовец (ныне - Польша). Германские части, осаждавшие крепость, провели газовую атаку смесью хлора с бромом. Не имевшие противогазов части гарнизона крепости понесли колоссальные потери. Думая, что в живых из защитников крепости никого не осталось, немцы предприняли наступление, однако около 60 уцелевших воинов контратаковали немецкое наступление. Очевидец боя передает, что вид солдат, пораженных газами был столь ужасен, что несколько батальонов немцев в панике отступили и, смяв порядки, понесли потери от обстрела крепостной артиллерии. 06 августа 1934 года Создано ЦКБ морского самолетостроения, ныне - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева. В КБ Бериева созданы почти все советские летающие лодки, велись работы над уникальными экранопланами. 06 августа 1961 года Отправляется в полёт космический корабль "Восток-2" под управлением Германа Степановича Титова. Второй орбитальный полёт человека в космос. Продолжительность полёта - 25 часов 18 минут, 17 витков вокруг Земли. Спускаемый аппарат приземлился вблизи города Красный Кут Саратовской области. На момент полёта Герману Титову было без одного месяца 26 лет, благодаря чему он был самым молодым из всех космонавтов, побывавших в космосе. 06 августа 1967 года При тушении лесного пожара в районе Марселя (Франция) на вертолёте Ми-6ПЖ погиб Гарнаев Юрий Александрович, Герой Советского Союза (21.08.1964 г.), заслуженный лётчик-испытатель СССР (21.08.1964 г.), капитан. Выполнил первый полёт и провёл испытания "Турболёта" (1957 г.). Провёл испытания: Ми-3 на авторотации (1954 г.); опытных автопилотов на Ми-4 (1957 г.); испытания по отстрелу лопастей на Ми-4 (1958 г.); испытания МиГ-21Ф на максимальную скорость; испытания ряда опытных двигателей на самолётах-истребителях; средств спасения; силовой установки Ми-6; Ту-16 и Ан-10 на сваливание (1960 г.); Ту-104 на режимы невесомости; испытания скафандров на МиГ-15, Ил-28, Ту-14 (1951-1953 гг.). Участвовал в испытаниях Як-24 (1953-1955 гг.), Ми-10 (1959 г.), Ка-22 (1962-1964 гг.); в отработке крыльевой заправки Ту-16 (1956 г.). Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями. Его именем названы улицы в Балашове, Жуковском, Улан-Удэ, Феодосии. В Жуковском, на доме, где он жил, и в Балашове, на школе, носящей его имя, установлены мемориальные доски. В городе Ле-Ров (Франция) установлен памятник. 06 августа 1969 года Вертолет Ми-12 установил абсолютный (до сих пор) мировой рекорд, подняв 40204,5 кг полезной нагрузки на высоту 2255 метров. 06 августа 2007 года На боевое дежурство заступил первый полк ЗРК пятого поколения С-400 "Триумф", который охраняет Москву от угрозы не только с неба, но и из космоса 06 августа 2016 года День железнодорожных войск России. (На завершающем этапе строительства Санкт-Петербургско - Московской железной дороги, было принято решение о создании для ее охраны и эксплуатации специальных воинских формирований. Вступило в силу 6 августа 1851 г. в день "Высочайшего утверждения" Николаем I "Положения о составе управления С.-Петербургско - Московской железной дороги", согласно которому было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и "телеграфическая" роты - Ioann The Angry). Последний раз редактировалось Кадет Биглер; 13.11.2017 в 06:40. |

|

#7023

|

||||

|

||||

|

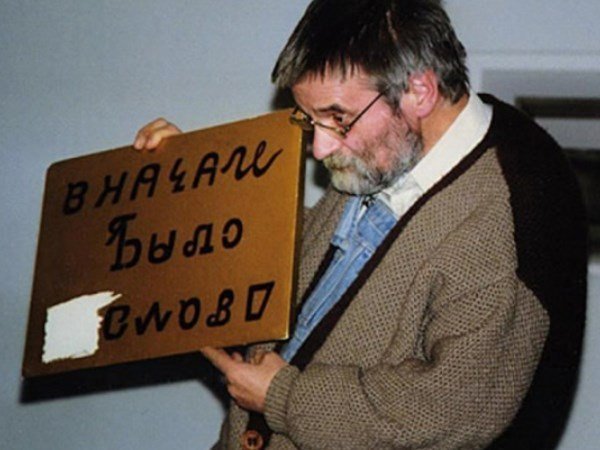

http://polit.ru/news/2017/08/06/avaliani/

06 августа 2017, 00:02 Мемория  Дмитрий Авалиани polit.ru 6 августа 1938 года родился Дмитрий Авалиани, поэт, палиндромист. Личное дело Дмитрий Евгеньевич Авалиани (1938—2003) родился в Москве в семье книжного графика Евгения Авалиани. Окончил кафедру экономической географии СССР географического факультета МГУ, после чего довольно долго работал по специальности. Затем, в связи с обострением болезни Бехтерева, устроился сторожем в издательство НЛО. По воспоминаниям Бориса Колымагина, «ночью редакция становилась для него мастерской: Авалиани работал, активно используя принадлежащие издательству бумагу, принтер, ксерокс. На этом однажды и погорел: Ирина Прохорова, владелец сего предприятия, случайно прознала про эту особенность творческого метода Дмитрия Евгеньевича и прогнала, как сокрушенно заметил Олег Асиновский, «батюшку». В конце 60-х — начале 70-х Авалиани примыкал к группе Иоффе-Сабурова, которая существовала около десяти лет как общность авторов, очень разных, но близких в основных творческих позициях. Вошел в число авторов первого и единственного номера самиздатского журнала «Литературный вестник», составленного в 1969 году, наряду с Айзенбергом, Иоффе, Маковским, Сабуровым, Шленовым. Работал во многих жанрах, в том числе палиндрома и визуальной поэзии. Официально не публиковался в СССР до конца 80-х. Потом начали выходить подборки в «Новом мире», журнале кукольного театра «Кук-арт», газетах «Авто», «Гуманитарный фонд», «ГФ-Новая литературная газета», «Российская музыкальная газета». В 1995 в издательстве АРГО-РИСК вышла его первая книга — «Пламя в пурге». В книгу вошли произведения, представляющие различные направления творчества Авалиани – как стихотворения относительно традиционного типа, так и написанные в экспериментальных жанрах. Далее были книги «Улитка на склоне: Стихи, палиндромы, анаграммы, граффити» (1997), «Иной реестр: Стихи, палиндромы, анаграммы, листовертни» (1997). Последняя прижизненная книга - «Лазурные кувшины: Стихотворения» вышла в 2000 году. Дмитрий Авалиани погиб 19 декабря 2003, возвращаясь со свадьбы приятеля. Его сбила машина в двух шагах от дома. Чем знаменит Дмитрия Авалиани называют классиком так называемой «игровой поэзии» (палиндромы, анаграммы, панторифмы - и многое другое). Вместе с Владимиром Гершуни, Еленой Кацюбой и, несколько ранее, Николаем Ладыгиным, он является основоположником современного русского палиндрома. Палиндром (в переводе с греческого — бегущий назад) — это слово или фраза, одинаково читаемые как слева направо, так и справа налево. В русской стихотворной традиции палиндромы присутствовали еще со времен Державина, немало внимания уделял им Хлебников, но только в творчестве Дмитрия Авалиани палиндром стал полноценной формой художественного высказывания. «Он начал с палиндромов, достигнув в этом виде словесной игры высочайшего мастерства; он продолжил, сочиняя анаграмматические стихи, панторифмы, тавтограммы, «алфавиты» — а также другие, им самим придуманные стиховые формы, устоявшихся названий у которых нет: двустишия, отличающиеся одной буквой, или стихотворение, написанное с использованием только трех согласных, или еще более изощренные и оригинальные работы», - писал о нем Андрей Урицкий. Огромный вклад внес Авалиани и в развитие русской визуальной поэзии: он изобрёл своеобразную поэтическую форму на стыке поэзии и каллиграфии, названную «листовертень» — небольшие тексты от одного слова до нескольких строк, написанные, или даже, скорее, нарисованные таким образом, чтобы при переворачивании на 180° (реже на 90°) читался уже другой текст. Иногда в сумме эти «перевертыши» составляли вместе рифмованное двустишие или четверостишие. Авалиани также развил и превратил в особую литературную форму панторифмы и анаграммы, экспериментировал с некоторыми другими необычными и трудными приёмами стихосложения.  О чем надо знать Дмитрий Авалиани был горбат. «Маленький человек с горбом, с большой папкой под мышкой», - так описывал его Борис Колымагин. При этом, по воспоминаниям Алексея Сосны, Авалиани не был от рождения горбат, а горб появился и развился в студенческие годы «в результате неосторожного обращения с тяжестями». «Подумалось может быть эта трагедия, сильное искривление основного жизненного ствола человека, и объясняет уникальное творческое направление принёсшее ему наибольшую известность - листовертни может быть, прямому человеку никогда было не догадаться так искривлять и скручивать буквы, чтобы они при взгляде с разных сторон давали разные смыслы», - пишет автор Lj-журнала Махар Лучезар. Прямая речь «Чем может быть полезен и интересен сегодняшнему школьнику непререкаемый классик русского стиха Николай Алексеевич Некрасов - не разумею; но твердо знаю, что в школьной программе должен быть ныне здравствующий поэт Дмитрий Евгеньевич Авалиани со своими листовертнями, потому что эти маленькие мультики, герои которых - слова, блистательно решают задачу одомашнивания слова, его приручения в игре, при сохранении за ним полновесного экзистенциального содержания», - литератор Дмитрий Кузьмин, Уроки литературы как уроки жизни. «В Авалиани была суровая тайна, и теперь с недоумением пытаюсь представить, как множество алхимиков-филологов, с авангардистским закосом, её разгадывают. Нельзя представить методологических статей по творчеству Авалиани, хотя они и есть. Эти статьи противоречат существу его поэзии: значит, не-существуют. Об Авалиани можно написать только так, как сам он написал о своих встречах с Аронзоном. Эти записки — реквием и завещание. Только так: бросками, жестами, вздохами. "Имя, не ставшее словом" — прежде всего относится к самому Дмитрию Авалиани», - Наталия Черных. «Словесные игры, шутки, фокусы с пространственным перемещением нарисованного слова оказывались удивительно содержательными и естественными текстами, как будто эта невероятная эксцентрика слова организована самим языком. Действительно, Авалиани находил в языке такие точки, в которых слово проявляло свойства, не известные до этих экспериментов», - Людмила Зубова. Дивная словесность Дмитрия Авалиани. В траве на дне травы На самом дне травы Я спал отдавшись лону Когда подобно башенному звону По скорлупе огромной головы Ударил дождь и в бок меня и в спину И понял я какой я страшно длинный — На мне зрачки как бабочки открылись И удивились — о, как удивились! Дмитрий Авалиани Некоторые палиндромы Авалиани: Не до логики — голоден; Ем, увы, в уме; Я не моден, тут не до меня; Нече выть, ты вечен; Вот сила минималистов! Кич печатал, а скулил я: я ли лук, салата чепчик? Нече выть, не меркни, мак тут. Тут камин-кремень, ты вечен. Я — лад, мотив, о Ляля! Я — ля! Лови том Даля. Ни морд, ни лап. И мир — пни лбов мущин. Нищ ум — во, блин! Прими палиндромин Некоторые панторифмы Авалиани: небом живы не бомжи вы избыт и я из бытия вы шелестите, перья выше лести теперь я 2 факта о Дмитрии Авалиани В годовщину смерти поэта в музее «Зверевский центр современного искусства» прошла выставка «Небом живы» (Борис Куперштейн - графика, скульптура; Дмитрий Авалиани - визуальная поэзия). Авалиани написал автоэпитафию в виде палиндрома: Я не мил, а взят, - и мечтою ярем умеряю. Отче, Митя звали меня. Материалы о Дмитрии Авалиани Борис Колымагин. Река и Песок. Памяти Дмитрия Авалиани. Дмитрий Авалиани: словесная акробатика. Глава из книги Людмилы Зубовой «Языки современной поэзии» Листовертни Дмитрия Авалиани Статья о Дмитрии Авалиани в Википедии |

|

#7024

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/vasnetsov-brat...ova-30389.html

06 августа 2017, 15:00 Русские победы, Культура  Васнецов, брат Васнецова Аполлинарий Васнецов вместе со старшим братом Виктором Васнецовым внесли значительный вклад в историю русской живописи. Они выросли в священнической семье и получили благословение отца на занятия искусством, одним из главных направлений в их творчестве стала историческая и фольклорная живопись. Живописи Аполлинарий учился у брата, а также у его друзей, Михаила Нестерова, Ильи Репина, Марка Антакольского, Василия Поленова. Советы последнего, рекомендовавшего «брать ярче и красочнее» оказали влияние на стиль молодого живописца. Позже Васнецов войдет в знаменитый абрамцевский кружок, в 1899 году вступит в Товарищество передвижников. В 1883 году он представит на Передвижной выставке картину «Серый денек», сразу получившую признание, ее приобретет Павел Третьяков. Следующие работы Аполлинария Михайловича «Родина», «Сибирь», «Кама» стали важным этапом развития русского эпического пейзажа. Тема Родины, красота ее уникальной природы, запечатлена на многих полотнах художника, совершавшего поездки на северный и южный Урал, в Сибирь, Крым, на Кавказ и в Малороссию.  Аполлинарий Васнецов «Московский Кремль при Иване III», 1921 В 1890-е годы он обращается к истории Москвы и на картинах производит реконструкцию первой столицы. Его картины воссоздают жизнь старой Москвы, по ним можно проследить, как менялся облик города, его архитектура и люди. Все этапы становления города от момента основания Юрием Долгоруким, возвышения при Иване Калите, расцвете при Иване III, отражены на картинах Васнецова. Прежде, чем приступать к написанию картины, он внимательно изучал исторические материалы, а сегодня уже сами картины Васнецова являются отличными и достоверными иллюстрациями жизни средневековой Москвы. Многие предположения художника об облике древней столицы позднее были подтверждены научными исследованиями и археологическими раскопками. Читайте в рубрике «Культура» Стильные советы от Александра РоговаИзящно восседая на краю ванны, доверху наполненной собственными произведениями, стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов представил поклонникам свою первую книгу «Гид по стилю» Стильные советы от Александра Рогова Когда в стране поменяется политический строй, он окажется единственным художником, который не побоялся открыто выступить против сноса Храма Христа Спасителя. Аполлинарию Васнецову знатоку, горячо любившему старую Москву, ее храмы и монастыри, с болью в сердце невольно придется наблюдать, как все это целенаправленно уничтожается новой властью. Художник скончался в Москве, в январе 1933 года. |

|

#7025

|

||||

|

||||

|

http://историк.рф/history_day/6-%d0%...2%d0%b0%d1%8f/

В этот день традиционная стихийная ярмарка превратилась в организованную биржу, крупнейший в Европе центр розничной и оптовой торговли. Для ярмарки были устроены санитарно-технические помещения, построена первая в России подземная сводчатая канализация. В годы расцвета ярмарки ежегодно туда приезжало около 15 тыс. купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки, 220 купцов из Средней Азии.  А вообще на Нижегородскую ярмарку ежегодно съезжалось до 200 тыс. человек. При этом население Нижнего Новгорода составляло менее 20 тысяч. Главными статьями торговли традиционно оставались хлопчатобумажные изделия, чай, металлы, шерстяные изделия, шёлк, строительные материалы. Ярмарка прекратила существование в 1917-м. Затем возобновилась в годы НЭПа (1921–1929). Весной 1990 года, после шестидесятилетнего перерыва, было принято решение о возрождении Нижегородской ярмарки.

Последний раз редактировалось Историк. РФ; 13.11.2017 в 07:11. |

|

#7026

|

||||

|

||||

|

https://polkrf.ru/news/609/voennoist...ndar_6_avgusta

06 августа 2016 1723 г. Во время Персидского похода Петра 1(1722–1723 гг.) русский десант под командованием генерал-майора М. А. Матюшкина взял г. Баку. Персидский поход был осуществлен Петром I с целью обеспечения торговых связей России с восточными странами, оказания помощи закавказским народам в освобождении от персидского господства и препятствия турецкой экспансии в Закавказье. Поход завершился освобождением Дагестана и Азербайджана и их присоединением к России.  Фото. Карта боевых действий Персидского похода Петра Великого. 1770 г. Во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг. русские войска под командованием князя Н. А. Репнина взяли штурмом крепость Измаил.  Фото. Репродукция картины «Штурм Измаила». 1900 г. Родился Г. М. Штерн, генерал-полковник (1940 г.), Герой Советского Союза (1939 г.). В Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны, комиссар полка и бригады. С 1921 г. командовал полком, дивизией, корпусом. В 1923–1925 гг. на Туркестанском фронте — военком кавалерийской бригады, командир частей особого назначения Хорезмской группы войск. С 1925 г. начальник политотдела кавалерийской дивизии, затем в аппарате НКО. В 1937–1938 гг. главный военный советник при республиканском правительстве в Испании. С 1938 г. командующий 1-й отдельной Краснознаменной армией. Участник боев на озере Хасан, р. Халхин-Гол, участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. В 1941 г. командующий Дальневосточным фронтом, начальник управления ПВО НКО. Репрессирован. Погиб 28.10.1941 г.  Фото. Григорий Штерн с Жуковым и монгольским военачальником, 30-е годы, Монголия. 1929 г. Приказом РВСР войска, расположенные на Дальнем Востоке, объединены в Особую Дальневосточную армию (В. К. Блюхер).  Фото. Командарм Василий Блюхер. 1943 г. Орловская наступательная операция. Брянский фронт. 11-я гвардейская армия (И. X. Баграмян) начала наступление на Хотынец с северо-запада и юго-востока, стремясь окружить и уничтожить оборонявшуюся там группировку противника. Прорыв начался утром 6 августа с разведки боем. В 12 часов началась мощная артиллерийская и авиационная подготовка, а через час войска армии двинулись вперед. Обходными манёврами был захвачен ряд населённых пунктов, превращенных противником в узлы сопротивления. После преодоления первой позиции были введены танковые корпуса. Они завершили прорыв всей первой полосы обороны противника, но перед второй полосой были остановлены сильным огнём противотанковых орудий и закопанных в землю танков. Центральный фронт. 6 августа войска Центрального фронта, поддерживаемые 3-й гвардейской танковой армией (П. С. Рыбалко), освободили город Кромы.  Фото. Советские войска и местные жители в освобожденном Орле. Белгородско-Харьковская наступательная операция. Воронежский фронт. Ночью на 6 августа 6-я гвардейская армия (И. М. Чистяков) продолжала бои по очищению Томаровки от засевших в ней отдельных групп противника. К утру 6 августа томаровский узел был полностью освобождён от немцев. Наступая с рубежа Зыбино, Томаровка, к исходу дня части армии вышли на рубеж Крюково, северо-восточная опушка Заповедника (лесной заповедник на р. Ворскла), северная часть Борисовки. Частью сил наступая вдоль р. Ворскла, советские войска заняли Берёзовку и подошли к северо-восточной и восточной окраине Борисовки. К исходу дня войска армии блокировали Борисовку с юго-востока и перехватили дорогу Борисовка — Головчино южнее Новоборисовки. Противник, оборонявший борисовский узел, оказался окруженным со всех сторон. 40-я армия (К. С. Москаленко), сломив сопротивление противника на всём фронте, вышла на рубеж Краснополье, Поповка, Славгородок. 27-я армия (С. Т. Трофименко) после ликвидации группировки противника в районе Борисовки, Головчино, развивая наступление на юго-запад вдоль р. Ворскла, овладели районом Б. Писаревка — важным узлом шоссейных дорог и крупным центром сопротивления немецкой обороны. К исходу 6 августа части армии заняли Хотмыжск. 1-я танковая армия (М. Е. Катуков) к середине дня 6 августа продвинулась на 50 километров. 5-я гвардейская танковая армия (П. А. Ротмистров) к исходу 6 августа овладели важным неприятельским узлом сопротивления Золочев, прикрывавшим Харьков с северо-запада, и ворвались в Казачью Лопань. В результате выхода наших войск в район Богодухова группировка противника, оборонявшая белгородско-харьковский плацдарм, оказалась рассеченной на две части.  Фото. Уличный бой , атака стрелков Красной Армии. 1944 г. Выборгско-Петрозаводская операция (1944). Войска Карельского фронта в течение 6 августа продолжали вести бои по очищению от противника дорог между Куолисма, Лонгонвара и Куолисма, Лутиккавара. 3-й Прибалтийский фронт. Войска 3-го Прибалтийского фронта, отбивая контратаки противника, вели наступательные бои, в ходе которых овладели городом Лаура. Мадонская операция. Войска 2-го Прибалтийского фронта, наступая в направлении Мадона, продвинулись на 6—11 километров, расширив плацдарм на западном берегу реки Айвиэкстэ до 20 километров по фронту и до 11 километров в глубину. 1-й Прибалтийский фронт. 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта вновь заняла город Биржай. 51-я армиявыбила противника, вклинившегося в расположение наших частей в районах Лачи и Елгава.  Фото. Немецкий танк Pz.Kpwf.IV , уничтоженный бронебойщиками РККА. Каунасская операция. Войска 3-го Белорусского фронта вели наступательные бои в районах западнее Эйрагола и северо-западнее Вилкавишкис и продвинулись на 6 километров. Осовецкая операция. 50-я армия 2-го Белорусского фронта, занимавшая плацдармы на западном берегу Августовского канала южнее города Августув, отошла на восточный берег реки Нэтта. 49-я армия, в результате ночного боя, полностью очистила от противника город Кнышин. Днём части армии, в результате контратак противника, оставили имение Кнышин и восточную часть населённого пункта Крыпно-Вельке. 3-я армия, в результате ночной контратаки противника, оставила Ванево (20 километров юго-западнее Белосток). В 10.00 части центра и левого фланга армии перешли в наступление в направлении Соколы и овладели городом Лапы. Началась Осовецкая наступательная операция, продолжавшаяся до 14 августа 1944 года. 1-й Белорусский фронт. Войска 1-го Белорусского фронта на отдельных участках вели бои за улучшение занимаемых позиций. Противник, перегруппировав свою 19-ю танковую дивизию в район Варка в течение дня неоднократными контратаками стремился прорвать фронт 8-й гвардейской армии и выйти к западному берегу реки Висла. Части армии отбили все контратаки противника.  Фото. Красноармейцы-стрелки в засаде. Львовско-Сандомирская операция. Войска 1-го Украинского фронта, возобновив с утра 6 августа наступление на западном берегу реки Висла, прорвали оборону противника по реке Копшивянка и, продвинувшись танковыми частями в направлении Островец на 30 километров, вышли на тылы Сандомирской группировки противника. К исходу 6 августа наши войска освободили Мелец, форсировали Вислоку, захватили плацдармы на левом берегу западнее этого города и южнее Сандомир ликвидировали плацдарм противника на восточном берегу реки Висла. 1-я гвардейская армия 4-го Украинского фронта, преодолев заболоченный участок северо-восточнее Дрогобыча, штурмом овладела этим областным центром Украины.  Фото. Львовско-Сандомирская операция. План развития наступления. День Железнодорожных войск Российской Федерации. Установлен Указом Президента РФ от 19.07.1996 г. № 1040.  Фото. Современный боевой поезд. |

|

#7027

|

||||

|

||||

|

https://polkrf.ru/news/617/voennoist...ndar_7_avgusta

07 августа 2016 1714 г. Гангутское морское сражение Великой Северной войны 1700—1721 годов, состоявшееся 27 июля (7 августа) 1714 года у мыса Ханко (Гангут). В конце июня 1714 года русский гребной флот (99 галер, скампавей и вспомогательных судов с 15-тысячным десантом) под командованием генерал-адмирала графа Фёдора Матвеевича Апраксина сосредоточился у восточного побережья Гангута в бухте Тверминне — с целью высадить войска для усиления русского гарнизона в Або . Путь русскому флоту преградил шведский флот: 15 линейных кораблей, 3 фрегата, 2 бомбардирских корабля и 9 галер, под командованием Густава Ваттранга. Император Пётр I участвовал в сражении как шаутбенахт (командир одной из флотилий) Пётр Михайлов. Он решил часть своих галер перебросить в район севернее Гангута через перешеек этого полуострова длиной 2,5 километра. Для выполнения замысла он приказал построить переволоку (деревянный настил). Узнав об этом, Ваттранг направил к северному побережью полуострова отряд кораблей (18-пушечный фрегат «Элефант», 6 галер, 3 шхербота). Возглавил отряд контр-адмирал Эреншёльд. Другой отряд (8 линейных кораблей и 2 бомбардирских корабля) под началом вице-адмирала Лиллье он решил использовать для нанесения удара по главным силам русского флота. Пётр ожидал такого решения. Он решил воспользоваться разделением сил противника. Ему благоприятствовала погода. Утром 26 июля (6 августа) стояло безветрие, из-за чего шведские парусные корабли утратили маневренность. Авангард русского флота из 20 кораблей под командованием командора Матвея Христофоровича Змаевича начал прорыв, обходя шведские корабли и оставаясь вне пределов досягаемости их огня. Вслед за ним осуществил прорыв другой отряд — 15 кораблей. Таким образом надобность в переволоке отпала. Отряд Змаевича заблокировал отряд Эреншельда у острова Лаккиссер. Полагая, что и другие отряды русских кораблей будут продолжать прорыв тем же путём, Ваттранг отозвал отряд Лиллье, освободив, таким образом, прибрежный фарватер. Воспользовавшись этим, Апраксин с главными силами гребного флота прорвался по прибрежному фарватеру к своему авангарду. В 14 часов 27 июля (7 августа) русский авангард в составе 23 кораблей атаковал отряд Эреншельда, построившего свои корабли по вогнутой линии, оба фланга которой упирались в острова. Две первые атаки шведам удалось отбить огнём корабельных орудий. Третья атака была предпринята против фланговых кораблей шведского отряда, что не позволило противнику использовать преимущество в артиллерии. Вскоре они были взяты на абордаж и захвачены. Пётр I лично участвовал в абордажной атаке, показав морякам пример мужества и героизма. После упорного боя сдался шведский флагман — прам «Элефант». Были захвачены все 10 кораблей отряда Эреншельда. Часть сил шведского флота сумела уйти к Аландским островам. Победа у полуострова Гангут стала первой крупной победой русского регулярного флота. Она обеспечила ему свободу действий в Финском и Ботническом заливах, эффективную поддержку русских войск в Финляндии. Гангутское сражение было одним из последних крупных сражений в истории флота, в котором решающую роль сыграл абордажный бой. За героизм в бою Пётр I был произведён в вице-адмиралы.  Фото. Панорама Гангутского боя. С рисунка художника-современника. 1714 г. Зкспедиция Ивана Бухольца вышла из Тобольска для освоения Сибири. Этой экспедицией позже был основан Омск.  Фото . Основание Омска . Старинная гравюра. 1720 г. Сражение при Гренгаме. Морское сражение, произошедшее 27 июля (7 августа) 1720 года в Балтийском море около острова Гренгам из южной группы Аландских островов, явилось последним крупным сражением Великой Северной войны. Когда русские корабли приблизились к Гренгаму, флот шведов под командованием К. Г. Шёблада, имевший 156 орудий, неожиданно снялся с якоря и пошёл на сближение, подвергнув русских массированному обстрелу. Русский флот стал поспешно отступать на мелководье, куда и попали преследующие его шведские корабли. На мелководье более маневренные русские галеры и лодки перешли в атаку и сумели взять на абордаж 4 фрегата (34-пушечный «Стор-Феникс», 30-пушечный «Венкер», 22-пушечный «Кискин» и 18-пушечный «Данск-Эрн»), после чего оставшаяся часть шведского флота отступила.  Фото. Старинная схема Гренгамского боя «с натурою» — точным изображением кораблей-участников. 1803 г. В путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом «Надежда» командовал Иван Фёдорович Крузенштерн, а «Невой» — Юрий Фёдорович Лисянский.  Фото. Маршрут первой российской кругосветной экспедиции. 1851 г . В г. Кульджа (Китай) подписан договор о нормализации русско-китайской торговли на среднеазиатской границе. Договор предусматривал порядок торговли, охрану караванов, наказание за грабёж и т. д. Русским купцам были отведены места для устройства торговых факторий. Кульджинский договор способствовал развитию регулярной торговли и укреплению дружбы между двумя странами.  Фото. Караван на границе Кагдара в Туркестане. 1987 г. Крушение двух поездов на станции Каменская, в результате которого погибло 106 человек. Одно из крупнейших железнодорожных крушений в истории СССР и России.  Фото. Авария железнодорожного состава. 1999 г. Вторжение боевиков в Дагестан, начало Второй чеченской войны.  Фото. Герой России генерал Трошин с боевыми товарищами. 2005 г. Успешно завершена спасательная операция у берегов Камчатки: британский беспилотный глубоководный аппарат «Скорпион» высвободил глубоководный обитаемый аппарат АС-28 «Приз» из тросов подводной системы гидрофонов и спас всех семерых подводников.  Фото. Эпизод спасательных работ. Полосатая субмарина — аппарат «Приз». Последний раз редактировалось Бессмертный полк; 15.11.2017 в 22:23. |

|

#7028

|

||||

|

||||

|

В этот день

Анна Холодница, зимоуказательница. Если утренник холодный, и зима холодная. Какова погода до обеда, такова зима до декабря, какова погода после обеда - такова зима после декабря. 1941 летчик Виктор Талалихин совершил ночной воздушный таран 1720 победа русского флота у острова Гренгам |

|

#7029

|

||||

|

||||

|

|

|

#7030

|

||||

|

||||

180 лет назад родился Константин Случевский, русский поэт и прозаик |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |

|

|