|

|

#11

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/opinion/art...aya-situatsiya

Статья опубликована в № 4220 от 08.12.2016 под заголовком: Стратегия: Нереволюционная ситуация Политолог о том, почему 2017 год не похож на 1917-й 07 декабря 23:19  Когда затянувшаяся война измучила народ, а распутинщина дискредитировала царя, случилась революция Library of Congress / Corbis / VCG / Getty Images В связи с приближающимся юбилеем русской революции у нас все чаще в наступающем 2017 году стали искать черты рокового 1917-го. Ищут порой даже мистическую связь между ними, полагая, будто Россия обречена сотрясаться в конвульсиях именно в 17-м году, и ни в каком ином. Мистическую связь мы искать не будем, а вот если взглянуть на конкретные факторы, определяющие социальную нестабильность, то трудно будет обнаружить серьезное сходство между эпохами. Общим, пожалуй, является то, что политические режимы в том и другом случае содержат лишь элементы демократии, и то, что значительной части российской элиты подобная половинчатость не нравится. Вестернизированная часть общества и ныне, как 100 лет назад, справедливо считает дефицит демократии серьезным тормозом для модернизации. Но из торможения модернизации вовсе не вытекает автоматически необходимость падения деструктивного режима. Царизм рухнул на взлете, поскольку ввязался в кошмарную войну, надорвался и не смог, с одной стороны, обеспечить приемлемый уровень жизни населения, а с другой – сохранить легитимность в глазах народа, вынужденного затянуть пояса. Монарх или автократ могут править голодающим населением, если оно по какой-то причине боготворит власть, или же править процветающим населением даже тогда, когда оно не признает власть справедливой. Но нельзя долго править голодающим и проклинающим тебя населением. Российский император мог долгое время царить над несчастными рабами, поскольку они считали его власть происходящей от бога. И некоторое время мог царить в модернизирующемся обществе, поскольку оно после отмены крепостного права развивалось и быстро богатело, несмотря на то что просвещенные элиты хотели теперь демократии. Когда же затянувшаяся война измучила народ, а распутинщина дискредитировала царя, случилась революция. В иной же ситуации могла бы и не случиться. Точнее, она скорее всего нас не миновала бы, но пришлась бы на какую-нибудь иную эпоху. Скажем, на эпоху Великой депрессии (начало 1930-х гг.), когда бедствия населения обострились бы до предела в условиях нелегитимности царской власти. Сегодня все совершенно не так, как было в 1917 г. Власть легитимна, хотя держится не на божественном происхождении, а на личной харизме национального лидера. Уровень жизни снижается, но вовсе не так стремительно, как в годы Первой мировой. И войны мы ведем маленькие победоносные, а не безумные мировые, истощающие участников до предела. Кстати, именно по этой причине не следует ожидать от России по-настоящему жесткой военной конфронтации с НАТО. Наши правители хотят спокойно править и дальше. Они прекрасно понимают, что революции возникают по причинам, описанным в этой статье, а вовсе не из-за происков иностранных агентов, как твердят пропагандисты. Ловля «агентов» – это для того, чтобы народ в тонусе держать. А главное – не переходить определенную черту в конфронтации, не становиться силой, по-настоящему опасной для Запада, пугающей западного обывателя и настраивающего его на серьезное противостояние. Сегодняшняя ситуация в России гораздо больше напоминает брежневскую эпоху. Стабильность режима поддерживается в условиях, когда уровень жизни населения медленно снижается, элиты недовольны происходящим, даже харизма вождя постепенно тускнеет, но не происходит ничего такого, что предопределило бы социальный взрыв. Брежнев, как мы помним, спокойно помер на своем посту, а после него на том же посту померло еще два престарелых генсека, прежде чем решено было объявить перестройку. И объявили ее не старики, привыкшие к спокойной жизни, а представители нового поколения, стремившегося по некоторым причинам к строительству социализма с человеческим лицом. Старцы брежневского поколения не сталкивались с социальными катаклизмами по трем основным причинам. Во-первых, нефть Западной Сибири позволяла худо-бедно поддерживать уровень жизни народа. Пусть плохонький. Пусть с талонами и колбасными электричками. Пусть без масла в Воронеже и без мяса в Костроме. Но при таком уровне жизни широкие массы не стремились выходить на улицы с протестами, рискуя жизнью, свободой и убогоньким своим благосостоянием. В этом ситуация качественно отличалась от той, что сложилась в феврале 1917 г. в Петрограде. Во-вторых, КГБ жестко отсекал от широких масс потенциальных лидеров протеста, обходясь при этом без широких репрессий сталинского типа. Тех, кто нарывался, предупреждали о том, что так поступать не следует. Большинство нарывающихся при этом затихало и ограничивалось анекдотами про Брежнева на кухне при заткнутом подушкой телефонном аппарате. Меньшинство отправлялось в места не столь отдаленные. «Настоящих буйных мало – вот и нету вожаков». В-третьих, партийно-государственная элита демонстрировала удивительную сплоченность, несмотря на то что номенклатурщики среднего уровня уже мечтали то ли о социализме с человеческим лицом, то ли о номенклатурной приватизации. Старики же ни о чем не мечтали, а спокойно ждали, пока помрет предыдущий генсек, чтобы занять его место. Андропов за Брежневым, Черненко за Андроповым. Косыгин, Суслов и Устинов померли, не дождавшись своей очереди. Но, уходя в мир иной, не роптали. Глядели на Брежнева, правившего не приходя в сознание, и помалкивали. Сегодня у нас по этим трем позициям складывается очень похожая ситуация. Плюс харизма Путина вместо убогости Брежнева. Полные прилавки вместо пустых. И работоспособная пока еще идеология осажденной крепости вместо уже совершенно неработоспособной в 1970–1980-е гг. идеологии строительства коммунизма. Трудно представить себе революцию 2017 г., формирующуюся на таком фундаменте. И это при том, что недовольных, конечно же, повсюду полно. Но от недовольства, фиксируемого порой массовыми опросами, до реальной революции дистанция огромного размера. Недовольство – не более чем одна из составляющих социального взрыва. Но далеко не определяющая. Автор – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге |

|

#12

|

||||

|

||||

|

|

|

#13

|

||||

|

||||

|

http://www.vedomosti.ru/opinion/arti...-hvatit-kormit

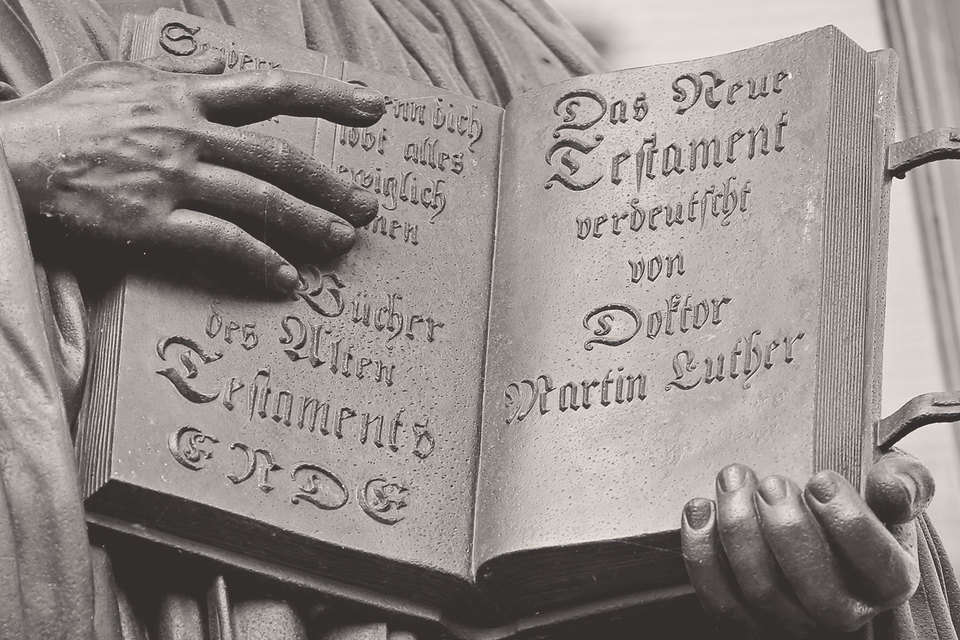

Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Стратегия: Хватит кормить Рим Политолог о беспартийном протесте 500 лет назад 14 апреля 00:21 Для Ведомостей  Лютер перевел Библию на немецкий язык, предложив каждому грамотному человеку знакомиться с текстом Jan Woitas / AP Images В год, когда в России внезапно вдруг вновь обострилась протестная активность, грех не вспомнить о том, что это еще и год 500-летия протестантизма. Несмотря на полтысячелетия, отделяющие день нынешний от того момента, когда Мартин Лютер выступил против папских индульгенций, многое нас сближает с протестантами далекого прошлого. Во-первых, сближает эпохи общий антикоррупционный настрой. Разнообразных еретиков в церкви всегда было много, но, как правило, они проигрывали свой спор Риму, поскольку были разобщены и заумны. Часто они вообще представляли собой лишь интеллектуальную оппозицию, укрывавшуюся за стенами отдельных монастырей и не способную обратиться к народу на своей книжной латыни. Лютер же объединил массы, возмущенные теперь уже не теологическими тонкостями, а безобразным поведением церковных иерархов, собирающих с народа деньги и тратящих их на роскошную недвижимость, тосканские вина и всевозможные шубохранилища, где держали столь модные в XV–XVI вв. меха. Проще говоря, если старый «партийный протест» в отношении режима потерпел крах, то массовый внепартийный – привлек огромное число европейцев. Во-вторых, лютеранство было рациональной идеологией. Основанной не столько на эмоциях, сколько на информации и размышлениях. Лютер перевел Библию на немецкий язык, предложив тем самым каждому грамотному человеку знакомиться с текстом, не прибегая к помощи «зомбоящика» (т. е. штата священников, трактовавших веру так, как им велели из администрации Ватикана). Библия, опубликованная большим тиражом благодаря переводу Лютера и печатному станку Гуттенберга, стала для той эпохи чем-то вроде интернета, работающего в обход «зомбоящика». Человеку говорили: читай и работай мозгами, не прибегая к услугам тех, кто тебя дурачит. Протестантизм, конечно, предполагал проповедь, но это уже было что-то вроде аналитического комментария, а не директивы, распространяемой хорошо оплачиваемыми пропагандистами в рясах. В-третьих, Лютер был, наверное, первым немецким националистом, говорившим: «Хватит кормить Рим». И не случайно его поддержали некоторые светские князья, сильно нуждавшиеся в тех деньгах, которые уходили на юг за Альпы. Общество сплачивалось по национальному признаку. Немецкие князья строили свои небольшие государства вместо аморфной империи. Немецкое дворянство шло на службу в армию этих князей, если те имели деньги, чтобы содержать солдат. Немецкие бюргеры энергично «осваивали финансирование», поскольку за товарами дворяне приходили к ним в Нюрнберг, Аугсбург и Зуль, а не в Милан, Флоренцию и Брешию, где работали мастера, осваивавшие финансы, уходившие за Альпы. Общность деловых интересов сплачивала немцев наряду с общим языком, в изучении которого народ продвинулся благодаря чтению Библии. Хотя до настоящего формирования нации еще надо было, конечно, пройти долгий путь. Выиграло ли свою битву с Римом протестное движение начала Нового времени? Однозначно не скажешь. Как известно, Европа поделилась на католическую и протестантскую по принципу «чья власть – того и вера». Империя фактически распалась и после Вестфальского мира 1648 г. существовала еще полтора столетия лишь номинально. В тех регионах, где элиты были лояльнее Риму, где «зомбоящик» работал эффективнее и где пропаганда лучше подкреплялась действиями силовиков, католичество сохранилось. В тех регионах, где элиты были амбициознее, силовики слабее, а горожане образованнее, старая вера трансформировалась в новую. Причем всюду с местной спецификой. О специфике можно написать множество книг. Да, в общем, они уже написаны. Но есть одно принципиально важное для всей Европы обстоятельство. В какой-то момент людям начало казаться, будто католичество обречено чуть ли не повсюду к северу от Альп. Что, собственно говоря, могло коррумпированное чиновничество (священство) противопоставить стремлению грамотных городских интеллектуалов выйти на прямой контакт с Господом? Через Библию. Без посредника. Отлучать еретиков можно было хоть целыми городами и странами, но, когда народ переставал верить в правомочность подобных духовных репрессий, исчезала власть, веками утверждавшаяся на авторитете священника. В свое время авторитет этот оказался завоеван тем, в частности, что служители Господа были самыми образованными и способными к руководству широкими массами людьми христианского мира. Но после ренессансного расцвета городской культуры образованность бюргеров быстро стала превосходить образованность церковных иерархов. И чем же былой авторитет мог ответить интеллекту? Ответ пришел с неожиданной стороны. Протестантскому «Слову» католическая контрреформация противопоставила «Образ». Строгие ренессансные храмы уступили место пышным барочным. Новые соборы подчеркивали то величие Единой и Неделимой Церкви, которым никогда не смогут обладать аскетичные протестантские конфессии, экономящие деньги. И наполнены храмы теперь были образами пребывающих в религиозном экстазе святых с горящими глазами, с простертыми к небу руками и с бескорыстно верящими сердцами. Эти святые не перепроверяли свои чувства по тексту Библии, как «мелочные» протестанты. И вообще не разменивались на житейские мелочи перед лицом вечности. «Зомбоящик» стал цветным и широкоформатным. Нудный диктор сменился ярким артистом. И толпа потянулась к зрелищу. Тем более что у широких масс все еще царила разруха в головах, несмотря на растущий процент грамотности. Протестантский рационализм помогал обустроить жизнь верующего в этом мире, если человек был сильным и самостоятельным. Но слабый обыватель тянулся к сказке, наделяющей его существование смыслом без всяких интеллектуальных усилий. И контрреформация смогла ему эту сказку дать. Такова судьба всякого рационально организованного протеста. Он побеждает, если дает толпе не только рациональную критику правящего режима, но и веру в будущее. Если же будущее представляется мрачным, а вера требует усилий, выходящих за рамки возможностей обывателя, режим воссоздается как феникс. Автор – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге |

|

#14

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/opinion/art...schenie-morali

Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Эволюция общества: Возвращение морали Политолог о моральных ценностях как механизме выживания 27 июля 00:55 Для Ведомостей  Лихие девяностые вынесли за скобки будничной жизни разговоры о ценностях Baerbel Schmidt / GettyI mages У России в пореформенный период сложились сложные отношения с моралью. Конечно, формально никто ее никогда у нас не отрицал. Не говорил, что надо быть жадным, циничным и беспринципным. Все точно знали: надо быть «правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым – только и всего», как шутливо говорил поэт Юлий Ким в советское время. Но именно сложившееся в это время ироничное отношение к навязываемым советской школой принципам сделало рассуждения о морали немодными и непрактичными. Мораль не отрицали, но «вывели за скобки» уже в горбачевскую перестройку. С телеэкрана звучали надоевшие всем рассуждения об обновлении социализма и господстве общечеловеческих ценностей. А в это время в клубах, газетах, журналах и на многолюдных митингах шли практические дискуссии о реформах, демократизации и национальном строительстве. Если кто-то вдруг вылезал с моралью и абстрактными увещеваниями, на него смотрели косо, как на демшизу. Прорабы перестройки и идеологи реформ верили в высшие ценности, но полагали, что добиться лучшего будущего можно не через формирование морального кодекса строителя демократии (по образцу морального кодекса строителя коммунизма), а посредством формирования хороших институтов, т. е. правил игры, при которых всем будет выгодно трудиться, зарабатывать и строить цивилизованное государство. Подобное положение дел сохранялось примерно до конца 1990-х, когда выяснилось, что для многих россиян теперь цель – ничто, а средства – все. С хорошими институтами, удовлетворяющими общество в целом, дело не заладилось, а вот деньги, удовлетворяющие любые потребности конкретного человека, стали очень соблазнительны и доступны. Особенно в эпоху нефтедолларов. Постепенно почти вся страна – от прорабов модернизации до простых обывателей – перестала думать о том, чтобы когда-нибудь создать рынок и демократию, как в развитых странах, и начала бороться за личное счастье здесь и сейчас. За скобки стали выводить не только размышления о морали, но и размышления о прогрессе, развитии страны, совершенствовании институтов. Когда я на лекциях говорил студентам о важности демократии, то слышал порой сдержанные смешки и чувствовал, что при серьезном углублении в данную тему стану для молодежи демшизой – непрактичным, оторванным от реалий человеком типа тех бедолаг, над которыми я сам иронизировал в конце 1980-х. И дело здесь не в плохой молодежи, о которой поговаривают старики во все времена. Молодежь была нормальной, практичной, рациональной. Она стремилась к достижению реальных результатов там, где они были возможны, – в личной жизни, не связанной с развитием общества. В последние годы ситуация вновь начала меняться. Наметилось возвращение морали. Не потому, что подросла честная молодежь. А потому, что перестали работать старые механизмы достижения личного преуспевания при игнорировании общественных проблем. Рента кончается, кормушек все меньше. Влиятельные группы все чаще сталкиваются между собой в отчаянной схватке за ресурсы, и слабые отправляются на нары из своих золотых дворцов. При этом простые люди понимают, что им вообще ничего не светит на этом зловещем пире хищников. Им надо придумывать иные механизмы выживания. Работоспособные в иных условиях. Нынешние условия все чаще наводят на мысль о необходимости создать правила игры, которые гарантируют нормальную жизнь человеку, не носящему погоны, не владеющему пистолетом и не входящему в клиентелу всесильных обладателей погон и пистолетов. А создание подобных правил невозможно без культивирования моральных ценностей, которые способны объединить широкие массы. Красть грешно. Коррупция аморальна. Циничная демонстрация роскоши безнравственна. Дифференциация доходов возможна, но не должна превращаться в пропасть. Казалось бы, возглавить поход за моралью должна была церковь. Но у нее сейчас иные заботы – материальные. РПЦ в современном виде представляет собой порождение двух предшествующих циничных эпох. Наша церковная иерархия столь же инертна и нереформируема, как бюрократия или олигархия. Политический процесс в России сегодня выглядит примерно так Философ Иван Микиртумов о политике культивирования цинизма 11 Мораль оказалась вброшена в массы через интернет. Вброшена на удачу умелым политическим предпринимателем, который раньше вбрасывал национализм. И вдруг оказалось, что мораль востребована, что она вызывает уже не смешки, а желание консолидироваться для конкретных действий. Поскольку именно она представляет собой наиболее простой и понятный механизм движения вперед. К счастью. К преуспеванию. К спокойному и обеспеченному будущему. Естественно, это не значит, что оппозиция окажется у нас высокоморальной. Аморальные люди часто успешны в проповедовании норм поведения. Но даже им нынче придется учитывать в политических играх возродившуюся тягу общества к морали. Придется играть, но не заигрываться. Наша история вполне отражает известный нам мировой опыт модернизации. Эпоха аморализма была в Англии во времена первоначального накопления капитала, но сменилась викторианской эпохой культивирования морали и демократии. Во Франции усиленно и цинично крали при Директории, при Июльской монархии и при Второй империи. А после одумались и двинулись к демократии. Так что российские перемены не удивительны. Другое дело – мы находимся лишь в самой начальной стадии перемен. Моральный кодекс строителя коммунизма медленно умирал в советском обществе и столь же медленно порождал поколения, способные жить без морали. А ныне столь же медленно идет обратный процесс. Люди, начинающие мыслить и чувствовать по-новому, пока еще молоды и вряд ли толком осознают, какую миссию им предстоит выполнить. Им надо созреть, вырасти, ощутить силу. Им надо почувствовать, что они – большинство. Им надо обнаружить, что люди, исповедующие ценности прошлого, представляют собой лишь кучку бессильных озлобленных циников, цепляющихся за власть, нефть и ренту, но не способных остановить перемены. Лишь тогда Россия изменится. Лишь тогда начнется развитие. И лишь тогда мораль вернется в нашу жизнь по-настоящему. Автор – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия) |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

| Опции темы | |

| Опции просмотра | |

|

|