|

|

#31

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/article/2016/05/26/justice_system/

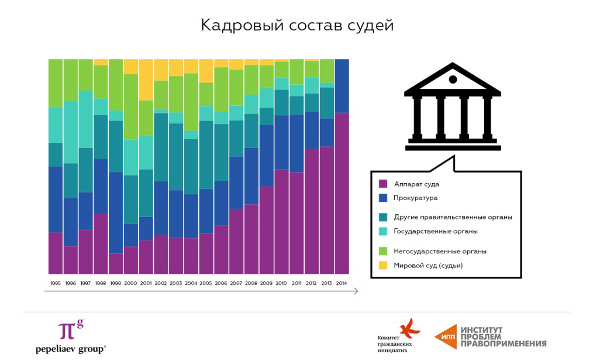

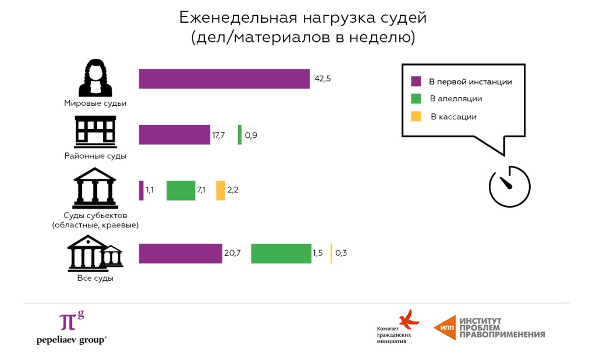

26 мая 2016, 13:28 Алексей Кудрин судебная власть  Слушание дела в Верховном суда РФ Верховный суд РФ Файлы для скачивания 12 проблем российской судебной системы (pdf, 705,8 KБ) Трансформация судебной системы: консенсус юридического сообщества и бизнеса (pdf, 1,4 MБ) Судебная система в России может стать существенно более независимой, если ввести обязательную ротацию председателей судов, лишить кадровую комиссию при президенте права назначения судей, ликвидировать зависимость судей от председательских судов и ввести дисциплинарную ответственность за процессуальные нарушения. Такие методы решения проблем судебной ветви власти предложили эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге и юридической компании «Пепеляев Групп». Исследование «Трансформация судебной системы» проводилось Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге совместно со специалистами Пепеляев-групп и Комитета гражданских инициатив на базе эмпирических данных ИПП при ЕУСПб. Оно основано на опросе 255 экспертов, среди которых участники VI Петербургского экономического форума, который проходил в начале прошлой недели. Исследователями был составлен опросник, разделенный на 12 ключевых проблем, например, «финансовая зависимость», «карьера судьи», «дисциплинарная ответственность судей». Эксперты должны были классифицировать выделенные проблемы по степени важности и назвать самые эффективные способы их решения.  Вадим Волков. Фото: Наташа Четверикова/Полит.ру Руководитель Института проблем правоприменения Вадим Волков пояснил, что необходимость в экспертном опросе возникла во время работы над концепцией судебной реформы для экономического совета при правительстве, которая должна быть готова к осени. Предложенные меры было решено сверить с мнением представителей юридического сообщества. Выяснилось, что эксперты практически единодушны в том, что первостепенными проблемами являются существующая модель судейской карьеры (99,4%), зависимость судей от председателей судов (94,4%) и зависимость судебной власти от исполнительной (91,1%). При таком положении дел сформировался специфический механизм назначения судей и, соответственно, специфический кадровый состав судейского корпуса (93,6%). Эксперты согласны: чтобы ликвидировать зависимость от исполнительной власти нужно пересмотреть процедуру рекрутинга судей. Сейчас все кандидатуры на должность судей (а также председателя суда и его заместителя) должны пройти отбор в региональной квалификационной коллегии судей, кадровой комиссии при Верховном суде и кадровой комиссии при президенте, которая и принимает окончательное решение. Роль президентской кадровой комиссии в назначении судей непрозрачна. «Это позволяет исполнительной власти оказывать существенное влияние на судебную власть через механизм переназначения председателей и заместителей председателей судов, назначения действующих судей на вышестоящие должности», - говорится в исследовании.  Инфографика: Пепеляев-групп, КГИ, ИПП Большинство опрошенных экспертов (91,7%) считают, что кадровые решения должны принимать только органы судейского сообщества, поэтому необходимо запретить переоценку кадровой комиссией при президенте решений квалификационных коллегий. Участники исследования предлагают выбирать судей на общем собрании соответствующего суда, чтобы избавиться от «внепроцессуального воздействия» председателей судов. При этом каждые три года должна проводиться ротация председателей судов с ограничением права повторного баллотирования.  Сергей Пашин. Фото: СПЧ Судья Мосгорсуда в отставке Сергей Пашин напомнил РБК, что в кадровую комиссию при президенте входят преимущественно представители силовых ведомств. «Они ведут целенаправленный отбор послушных судей, которые будут выносить удобные решения», — отметил судья в отставке Пашин. Комиссия под руководством председателя ВС Вячеслава Лебедева состоит из 15 человек. В нее входят советники и помощники президента, замгенпрокурора Виктор Гринь, замминистра МВД Михаил Ваничкин и первый заместитель замдиректора ФСБ Сергей Смирнов, а также председатель Совета по правам человека Михаил Федотов и член Общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена. Юристы обратили особое внимание на проблему кадрового состава судей. Они указывают на тот факт, что если в 2000 году судейский корпус представляли выходцы из разных государственных и негосударственных органов, то к 2014 году среди судей можно найти только бывших судейских аппаратчиков и прокурорских работников. Участники исследования предлагают увеличить минимум до 10 лет юридический стаж для всех претендентов на должность судьи. При этом, каждый из них должен иметь опыт работы вне судебной и правоохранительной систем, например, корпоративным юристом или адвокатом.  Инфографика: Пепеляев-групп, КГИ, ИПП Среди других проблем эксперты выделили сильную загруженность судей работой ("судебная система перегружена, в условиях конвейерного режима работы судьи нередко невнимательно изучают дела, не вникают в обстоятельства спора или дела"). Чтобы разгрузить их предлагается увеличить штат судей и работников аппаратов. Еще 70% опрошенных одним из недостатков системы назвали «предсказуемость судебного процесса».  Инфографика: Пепеляев-групп, КГИ, ИПП «Комитет гражданских инициатив давно занимается анализом проблем судебной системы и участвует в поиске оптимальных направлений ее реформирования. Эффективная судебная система необходима для нормальной работы бизнеса и жизни граждан. Без нее невозможно улучшение инвестиционного климата, приток инвестиций в экономику страны», — заявил Алексей Кудрин во время круглого стола, посвященному данному исследованию. Глава КГИ подчеркнул, что КГИ поддерживает широкую дискуссию о судебной реформе и нуждается в аргументированном мнении бизнеса и экспертного сообщества по этому вопросу. Кудрин полагает, что результаты исследования могут лечь в основу программы реформирования российской судебной системы. Научный руководитель Института проблем правоприменения при ЕУСПб Вадим Волков тогда же отметил: «Вопросы совершенствования судебной системы нельзя обсуждать голословно, полагаясь на оценочные суждения или общие пожелания. Нужны факты, информация эмпирического свойства, полученная путем систематических научных исследований. На протяжении пяти лет Институт проблем правоприменения собирал и анализировал большие массивы судебной статистики, провел несколько опросов судей, следователей, адвокатов. Мы находимся в постоянном экспертном контакте с представителями судейского сообщества, юридической профессии. Сочетание различных методов анализа дает нам возможность диагностировать наиболее важные проблемы судебной системы и способствовать нахождению решений, полагаясь на широкую профессиональную дискуссию». В апреле Кудрин возглавил совет Центра стратегических разработок и рабочую группу Экономического совета при президенте, которая будет заниматься проработкой структурных реформ и рецептами устойчивого экономического роста. Глава КГИ подчеркивает, что стратегия экономического развития не может обойтись без институциональных реформ, в том числе реформы правоохранительной и судебной системы. |

|

#32

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/article/2016/11/11/court/

11 ноября 2016, 11:50 Верховный суд  Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев Пресс-служба Верховного суда Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил о предложении создать отдельные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Об этом он заявил после пленарного заседания ВС, данная реформа будет обсуждаться на декабрьском Съезде судей. Сейчас апелляционные и кассационные полномочия сосредоточены в региональных и верховных судах. Это приводит, во-первых, к тому, что зачастую в одном суде субъекта федерации один коллектив судей может представлять собой как апелляционную, так и кассационные инстанцию — а это довольно странно с точки зрения независимости процесса. Во-вторых, совпадение границ судебных округов с границами регионов приводит к тому, что суды иногда становятся зависимы от региональных администраций.  Здание Московского областного суда АГН "Москва" По словам Лебедева, в системе судов общей юрисдикции (СОЮ) будут организационно выделены девять кассационных судов. Глав ВС объяснил, что суды будут иметь межрегиональный характер, сегодня кассация действует в судах регионов. Какие именно дела попадут в производство этих судов, Лебедев не уточнил. Он также отметил, что в системе судов общей юрисдикции будет предложено ввести пять апелляционных судов. Они будут проверять дела, которые по первой инстанции рассматривали суды субъектов. Лебедев подчеркнул, что это будут отдельные суды, здания для которых уже имеются. Всего в новые округа понадобится 170 судей в апелляционную и 790 — в кассационную инстанцию. Бюджет для реформы потребуется достаточно значительный: создание апелляционных судов оценивается в 828 млн, кассационные потребует уже 3 млрд рублей. Сроки создания судов пока неизвестны и будут зависеть от решения Госдумы. Вячеслав Лебедев особо отметил, что создание новых СОЮ не означает изменения в системе арбитражных судов — там подобная реформа была проведена уже давно, пока Высший арбитражный суд еще не был объединен с Верховным судом. Как в Верховном суде предполагают формировать судебные округа, пока неизвестно. Источник «Коммерсанта» в судебной системе предполагает, что апелляционные суды будут создаваться с ориентиром на часовые пояса (их, правда, в России 11 а не 5), а кассационные могут быть созданы в границах федеральных округов (их сейчас 8, а не 9). впрочем, апелляционные и кассационные арбитражные суды созданы без привязки к часовым поясам и федеральным округам и отлично функционируют. Вячеслав Лебедев сказал, что в Москве такие суды создаваться не будут, но, возможно, один из них появится «рядом со столицей». Юристы в целом поддерживают идею реформы. «Необходимость создания самостоятельных апелляционных и кассационных судов в системе судов общей юрисдикции давно назрела. Не секрет, что на сегодняшний день эффективность работы этих двух инстанций вызывает много нареканий, вплоть до сравнения их работы с проставлением штампа», — объяснила агентству «Право.ru» руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева. Но еще более важным моментом, по ее мнению, будет не просто создание самостоятельных кассационных судов, а коренное изменение их полномочий по аналогии с арбитражными кассационными судами. «При сохранении действующего формата пересмотра судебных актов создание отдельных кассационных судов само по себе мало что изменит», — уверена Литовцева.  Рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуде АГН "Москва" Вице-президент федерального Союза адвокатов Сергей Попов в разговоре с «Коммерсантом» обратил внимание на то, что сейчас внутри судов общей юрисдикции действует неравная система обжалования: если для обжалования решений районных судов существует апелляционная и две кассационные инстанции (одна из них — Верховный суд), то для ряда категорий дел, которые рассматривают по первой инстанции суды субъектов федерации (например, связанных с гостайной), апелляционной инстанцией является ВС, но кассационные вообще не предусмотрены. В предложенном Лебедевым варианте конфигурация уравнивается, Верховный суд становится «второй» кассацией. |

|

#33

|

||||

|

||||

|

В России могут провести судебную реформу, создав межрегиональные судебные округа, а также специальные апелляционные и кассационные суды.

Инициатором реформы выступил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. — Мы планируем создать пять апелляционных и девять кассационных округов, в каждом из которых будет отдельный суд для рассмотрения дел, подсудных судам общей юрисдикции соответствующей инстанции, — заявил он после пленума ВС, состоявшегося накануне, 10 ноября. По словам Лебедева, предложение уже вынесено на рассмотрение судейского съезда, который пройдет в декабре. Если инициатива будет реализована, апелляционные и кассационные суды примут на себя часть категорий дел, рассматриваемых Верховным судом. — Речь идет о том, чтобы изменить судоустройство России. <...> Чтобы дела, которые рассматривают по первой инстанции республиканские, краевые, областные суды в апелляционном порядке обжаловались не в Верховный суд РФ напрямую, а в эти апелляционные суды, — пояснил Лебедев. В итоге апелляционные суды будут рассматривать апелляционные жалобы на решения районных судов. Кассационные суды будут рассматривать кассационные жалобы на решения районных судов и апелляционных, а также апелляционные жалобы на решения областных, краевых судов и Верховных судов республик, которые продолжат разбирать особо сложные дела по первой инстанции. Председатель Верховного суда напомнил, что в судах общей юрисдикции в настоящее время жалобы рассматривает один и тот же суд, что приводит к таким казусам, как двойное обжалование. — Сейчас в областной суд и равный ему суд отправляются решения районных судов, затем в кассационном порядке обжалуют в тот же суд. Да, инстанции разные, но суд-то один — один коллектив. Поэтому резонно каждую инстанцию разделить, чтобы она была самостоятельной, — пояснил он. После проведения судебной реформы система судов общей юрисдикции будет унифицирована по аналогии с арбитражными судами. Но при этом сами арбитражные суды останутся в прежней модели. Глава ВС уверен, что новая модель позволит добиться большей эффективности и независимости судов, а также прозрачности решений. Он также отверг возможные опасения, что изменение судоустройства приведет к необходимости переназначения всех судей судов общей юрисдикции. — Будут избраны или назначены только те судьи в те округа, которые будут образованы. Мы просчитали - для пяти апелляционных судов надо будет примерно 170 судей, а для кассационных округов — 790 судей, — пояснил он. Вячеслав Лебедев рассказал, что тема с созданием апелляционных и кассационных судов в системе общей юрисдикции обсуждалась давно, однако возникали вопросы с финансированием. Для реализации этой идеи понадобится около 4 млрд рублей, из которых 928 млн пойдут на апелляционные суды и еще 3 млрд — для кассационных. Заведующий кафедрой уголовного процесса Сибирского федерального университета Александр Назаров считает, что от реформы будет определенный эффект, если пойти по аналогии с арбитражными судами, но, возможно, стоит опробовать нововведения не во всей стране сразу, а в отдельных регионах. — В Центральной части России суды очень сильно зависят от исполнительной власти. Возможно, пока в Сибири с ее бескрайними просторами не стоит вводить судебное реформирование. Сегодня можно решать проблему отдаленности регионов с помощью технических средств, ведения видео, общения по скайпу. Но тогда теряется эффект непосредственности. Все-таки перед судом должен стоять живой человек, чтобы присутствующие видели его эмоции и переживания. Если будет положительный эффект от нововведений, тогда можно будет запустить реформирование судоустройства на всю страну, — полагает он. Назаров также рассказал, что есть смысл провести модернизацию и в других сферах судебной отрасли. — Очень важно введение следственных судей. Эти судьи будут решать вопросы взятия под стражу, ведения досудебного контроля на досудебных стадиях. Сегодня эту работу ведут суды общей судебной юрисдикции районного уровня и затем они же рассматривают уголовное дело. В настоящее время мне кажется, что именно эта реформа более актуальна. Очень интересной считаю реформу, инициированную президентом, о судах присяжных. Данные суды начнут работать со следующего года в районных судах в составе шести присяжных заседателей. Это нововведение очень важно, потому что наличие суда присяжных действительно делает независимым суд от местной власти, — подчеркивает собеседник. Директор НП «Дальневосточные правовые ресурсы» Максим Поличка, в свою очередь, считает, что построение судов общей юрисдикции по модели арбитражных судов — это палка о двух концах, так как суды общей юрисдикции замкнуты: максимум, где могут дорассмотреть дело — это краевой или областной суд. Потом дела можно отправлять в Верховный Суд, до которого, например, с Дальнего Востока доехать сложно. — Если взять процедуру ведения любого дела, то сначала решение принимает районный суд, потом в краевом суде это дело подтверждается, то есть получается, что уже есть два решения, принятых в соответствующую пользу. Далее появляется третья инстанция, которая будет разворачивать все решения с точностью на 180 градусов. Важно понимать какими полномочиями будет наделена третья инстанция. Если она сможет вынести окончательное решение, то будет хорошо, а если она вернет дело обратно на рассмотрение в суд первой инстанции, и там все повторится, как и было? При таком раскладе дел появляется опасность бесконечного судебного процесса, двигающегося по кругу. С другой стороны, судебная вертикаль позволит ужесточить контроль: районные, краевые и областные суды будут понимать, что ведение их дел могут проверить, — комментирует он. Ну, как-то так. Полную версию материала с развёрнутыми комментариями экспертов можно прочитать тут. Ссылки в тему: Верховный суд предложил создать новые апелляционные и кассационные суды Верховный суд РФ предлагает создать межрегиональные судебные округа судов общей юрисдикции В ВС предложили создать новые суды в системе общей юрисдикции |

|

#34

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/politics/ar...sudoustroistva

Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: У судов ломается вертикаль Предлагается создать самостоятельные окружные апелляционные и кассационные суды 11 ноября 00:58  Вячеслав Лебедев предлагает одну из самых серьезных реформ судопроизводства за время своего пребывания в должности Денис Абрамов / Ведомости Верховный суд намерен выступить с инициативой создания в системе общей юрисдикции отдельных апелляционных и кассационных судов по аналогии с действующей системой арбитражных судов, которая хорошо себя зарекомендовала. Об этом сообщил в четверг председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Это будут самостоятельные инстанции, сформированные в специально учрежденных округах, не совпадающих с административно-территориальным делением. Такое нововведение позволит повысить независимость судебных решений и унифицировать систему судоустройства, обещает Лебедев. Верховный суд планирует обсудить эту инициативу на IX съезде судей, который запланирован на конец года. Лебедев не отрицал, что уже обсудил эту идею с президентом, но сказал, что считает некорректным сообщать о результатах беседы. Сейчас апелляционной инстанцией для районных судов являются областные, а кассационные жалобы подают уже в Верховный суд, напоминает человек в Верховном суде. Решения областных судов проверяет судебная коллегия Верховного суда, а вот полноценной кассации для них, по сути, не существует. Создание системы апелляционных и окружных кассационных судов позволит получить полноценную двухуровневую систему проверки в том числе и решений региональных судов, объясняет собеседник «Ведомостей». Проверкой решений районных судов будет заниматься не областная, а апелляционная инстанция. Это позволит снизить влияние административного ресурса, подчеркивает он: за областными и приравненными к ним судами сохранится довольно ограниченная категория дел, поэтому их штат можно будет перераспределить в пользу апелляционных судов. Цена реформы Создание пяти апелляционных судов, по расчетам Верховного суда, потребует введения дополнительно 170 судейских должностей и обойдется в 838 млн руб. Кассационные округа будут стоить 3 млрд руб., там будут работать 790 судей. Создание кассационных окружных судов – правильная идея, говорит председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Ее реализация стала актуальна именно сейчас, когда решены вопросы, связанные с объединением двух высших судов, отмечает он. Сроки проведения реформы сейчас трудно прогнозировать, добавляет Крашенинников, это будет зависеть от организационных вопросов. В арбитражной системе кассационные суды действуют давно и хорошо себя зарекомендовали, напоминает заместитель Крашенинникова Александр Грибов. Следовало бы только предусмотреть, чтобы кассационный арбитражный суд и аналогичного уровня суд общей юрисдикции не располагались в одном городе. Что касается создания апелляционных округов, то данную идею нужно детально изучить с учетом опыта других стран и возможных бюджетных расходов на их организацию, рассуждает депутат. В любом случае лучше потратить 3 млрд руб. на создание кассационных судов, чем 60 млрд руб. на переезд Верховного суда в новое здание, говорит федеральный чиновник. Верховный суд разъяснит, как правильно судить бизнесменов Вопрос о необходимости создания экстерриториальных инстанций в системе общей юрисдикции ставился экспертами с середины прошлого десятилетия – каждый раз, когда речь заходила о продолжении судебной реформы, напоминает представитель правительства в высших судах Михаил Барщевский. Разрыв возможных связей между судами и региональными властями благотворно отразится на инвестиционном климате, позволит повысить независимость судебных решений, а главное – поднять доверие общества к судебной системе как независимой ветви власти и сделать это можно быстро, добавляет Барщевский. Идея хорошая, согласен адвокат Генри Резник, главное, чтобы в кассационные суды пришли судьи надлежащего уровня. |

|

#35

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/politics/ar...ikta-interesov

Статья опубликована в № 4220 от 08.12.2016 под заголовком: Неудобная этика Этот институт неэффективен и лишь мешает назначению судей, уверены эксперты 08 декабря 00:53 / Ведомости  Описание конфликта интересов исчезнет из Кодекса судейской этики PhotoXPress Съезд судей поправит Кодекс судейской этики: в новой версии от пяти пунктов ст. 9 кодекса, регламентирующей принцип объективности и беспристрастности судьи, останется всего два («Ведомости» ознакомились с проектом постановления). Вычеркнуть предлагается положения, перечисляющие основания для отвода судьи, – в частности, речь идет о ситуациях, когда близкий родственник судьи имеет заинтересованность в рассматриваемом деле, может повлиять на ход процесса либо работает в организации, участвующей в процессе. Также исчезнут третий пункт (рекомендует судьям воздерживаться от действий, которые впоследствии могут вызвать конфликт интересов) и пятый – в нем говорится, что судья должен избегать ситуаций, когда личные взаимоотношения с участниками процесса могут вызвать обоснованные подозрения или создать видимость предвзятого отношения. Председатель комиссии Совета судей по этике Ирина Решетникова напомнила, что все основания для отвода судьи перечислены в процессуальных кодексах: когда восемь лет назад эти нормы включали в Кодекс судейской этики, никто не думал, что они будут трактоваться так широко. По данным председателя комиссии Совета судей по противодействию коррупции Евгения Соседова, в 2015 г. президентская комиссия по кадрам отказала 31% кандидатов в судьи со ссылкой на нарушение п. 4 ст. 9 кодекса, а за 10 месяцев 2016 г. – уже 45%. При этом проведенные региональными советами судей проверки не выявили заинтересованности судей в разрешении таких дел – причиной для отказа стала теоретическая возможность конфликта интересов, подчеркнул Соседов. И только в 10% случаев родственники кандидатов в судьи занимали руководящую должность в соответствующей организации. Судьи стали бояться буквально всего, жаловалась Решетникова: они спрашивают, можно ли рассматривать спор с участием банка, если судья брал в нем кредит, или дело сотового оператора, услугами которого пользуется судья? Непреодолимый конфликт Потенциальный конфликт интересов – основная причина отсева кандидатов в судьи, в этом году на его долю пришлось 45% всех отказов, вынесенных кадровой комиссией при президенте. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко говорит, что адвокаты горячо приветствуют эти изменения: запрет на родственные связи действует уже почти 10 лет, но никаких доказательств его эффективности не получено, зато разбитых семей сколько угодно. Он замечает, что Палата уже обращалась с этим к председателю Верховного суда: закон не содержит прямого запрета для судьи иметь родственников-юристов, а лишь обязывает его отказаться от рассмотрения конкретного дела, если может возникнуть конфликт интересов, напоминали адвокаты. Нет гарантий, что правка кодекса повлияет на практику работы кремлевской кадровой комиссии: работающие там люди порой руководствуются неизвестным широкой публике регламентом, сетует Пилипенко. Но в любом случае решение съезда судей – это очень мощный сигнал, считает он. Проблема прежде всего в том, что сами судьи не применяют понятие конфликта интересов, считает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: до тех пор пока они не дадут этому понятию эффективное определение и не начнут его использовать на практике, им будут навязывать нормы поведения сверху. |

|

#36

|

||||

|

||||

|

http://www.vedomosti.ru/politics/art...debnoi-reformi

Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: Суд нового типа В судейском сообществе предложения ЦСР считают сомнительными 13 марта 00:16 Ведомости  В судейском сообществе предложения ЦСР считают недостаточно продуманными Jason Reed JIR / CN / REUTERS В администрации президента на прошлой неделе прошло совещание, на котором обсуждались параметры возможной судебной реформы, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и несколько людей в судейском сообществе. Предметом разговора стали предложения, которые готовит Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в рамках программы стратегического развития России на 2018–2024 гг. По словам одного из собеседников, обсуждение носило скорее промежуточный характер – окончательных решений пока не принято. Руководитель направления «Институты и общество» в ЦСР Мария Шклярук говорит, что не может комментировать факт совещания, но подтверждает, что проект реформы находится в высокой стадии готовности: «Сейчас мы проводим ее обсуждение с заинтересованными ведомствами и экспертным сообществом». Как следует из предложений ЦСР («Ведомости» с ними ознакомились), основными направлениями реформы ее авторы считают улучшение качества судейских кадров, преодоление организационных ограничений независимости судей и рационализацию судебного процесса, которая должна привести к снижению нагрузки на судей. Для этого предлагается переформатировать систему подготовки и назначения судей. Подготовкой должен заниматься специальный центр, а назначенный однажды судья получит право работать в судах того же уровня без прохождения заново полного цикла проверок. Упрощается перемещение судей по вертикали: кадровая комиссия при президенте рассматривает кандидатуры судей только при первом назначении, а перемещение на другие позиции происходит по представлению председателя Верховного суда и по решению квалификационной коллегии судей. Сотрудников правоохранительных органов в президентской комиссии должны заменить представители кремлевской администрации и общественности. Также предлагается ввести выборы председателей райсудов, ограничить время их пребывания в должности тремя трехлетними сроками и сократить их полномочия: лишить права вносить представления о привлечении судей к дисциплинарной ответственности и возможности распределять премии, а также ввести автоматизированный порядок распределения дел между судьями. Снизить нагрузку Чтобы уменьшить нагрузку на суды, ЦСР предлагает повысить пороговые суммы для гражданских исков госорганов. Рационализировать процесс помогут обязательное аудиопротоколирование, совершенствование электронного документооборота и необязательность оглашения полного текста приговоров. Под заявленными целями «подпишется, очевидно, каждый», ведь они сформулированы по принципу «за все хорошее, против всего плохого», говорит человек в судейском сообществе. Но предложенные пути реализации вызывают вопросы – они изначально строятся на некорректно диагностированных проблемах судебной системы, считает он. Например, «обвинительный уклон», обозначаемый как основной источник проблем, – далеко не главная проблема, полагает собеседник. А «обеспечение независимости судей» понимается в документе настолько «абсолютно», что на практике может открыть путь совершенно чудовищной коррупции, уверен он. Вызывает сомнения и предложенная система формирования судейского корпуса – в частности, отказ от проверок судей после назначения. На самом деле не абстрактный «обвинительный уклон», а крайняя перегруженность судов является основной причиной снижения качества их работы, резюмирует собеседник. В начале марта свою версию судебной реформы, тоже в рамках программы социально-экономического развития страны, представил Столыпинский клуб, и его предложения во многом схожи с идеями ЦСР. Член президентского Совета по правам человека, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова напоминает, что совет тоже готовится предложить президенту перечень мер, которые должны способствовать повышению независимости судей. Подготовленная ЦСР реформа не будет опасна для власти, считает политолог Михаил Виноградов. По его мнению, для Кремля она «не принципиальна», а вот правоохранительным органам и спецслужбам, которые чаще общаются с судами как с исполнителями, «будет некомфортно». К тому же кудринская реформа, как и любая другая, вероятно, будет воплощена частично или декоративно, добавляет эксперт: «Вопрос в том, возможен ли в сегодняшних политических реалиях независимый и автономный суд или развернется борьба государственных и негосударственных интересантов за контроль над конкретными судами». В подготовке статьи участвовала Элина Ибрагимова |

|

#37

|

||||

|

||||

|

http://echo.msk.ru/blog/yasin/2020208-echo/

17:46 , 17 июля 2017 автор бывший министр экономики, научный руководитель ВШЭ Прошлый раз мы заговорили о первых шагах создания современной судебной системы в начале 90-х годов, о её концепции, утверждённой парламентом в октябре 1991-го года, а затем о её неудачах до конца 90-х, затем, после начинаний Дмитрия Козака, после первого десятилетия XXI века. И сейчас можно говорить о том, что нынешняя судебная система напоминает советскую, будучи неотъемлемой частью вертикали власти. Почему? Ведь всё равно придётся построить судебную систему, отвечающую требованиям рыночной экономики и политической конкуренции? Может быть стоит пройтись вдоль пройденного пути, чтобы не повторять ошибок? Напомню, что судебная реформа, одна из важнейших в программе Александра II, началась 20 ноября 1864-го года изданием «Судебных Уставов». Разработанные лучшими и прогрессивными юристами страны в соответствии с современными достижениями науки и юриспруденции передовых стран Европы, они дали России новый суд: бессословный, гласный, состязательный, с адвокатурой, выборностью мирового суда, с несменяемостью коронного, с судом присяжных. (Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России, М., 2011, с. 65) Судебную реформу 1864-го года называли самой удачной из александровских реформ. Прочитав об этом, я подумал, возвращаясь к нашему времени: если отмена крепостного права слишком запоздала, то не была ли судебная реформа той поры самой опередившей время? Есть основания так думать, хотя бы потому, что 90% населения страны составляли крестьяне, которые к тому времени жили обычаями общины, если не волей помещика. А община – это вечевой институт IX века. Авторы книги «История России: конец или новое начало?» (А.Ахнезер, И.Клямкин, И.Яковенко, М., 2008, с.232) замечают по этому поводу: «прыжок через тысячелетие». Современность – для узкой прослойки высшего сословия, рывок через 100 лет – для низшего сословия. Начало новой жизни для большинства населения страны. Я не против, это было нужное дело для ликвидации отсталости страны, для привлечения к цивилизованной жизни большинства народа. Но надо видеть и то, какие трудности при этом возникали, какие противоречия разрывали страну. Напомню один случай в нашей истории. Революционер Вера Засулич стреляла в генерала Трепова за то, что он издевался над арестованным и студентом. Суд, бывший в плену взглядов революционной интеллигенции, её оправдал. Один из виднейших юристов того поколения, Плевако или Кони, заявил, что это неправильное решение суда, оно не соответствует закону. А нам надо привыкнуть к закону. Но у этой дискуссии была и другая сторона. После этого случая в истории нашей Родины были длительные периоды, когда суд был подчинен власти, которая либо не была разделена, либо разделение властей было формальным, суд не был независимым, что является необходимым условием правосудия. А сейчас уважаемые друзья-юристы просили меня: не говорите «верховенство закона», говорите «верховенство права». Законы у нас слишком легко готовятся и принимаются, будучи порой откровенным инструментом централизованной, неразделённой власти. Ну что ли, у нас теперь вместо 1000 лет неведения есть определённый опыт, который, я уверен, пригодится для предстоящей судебной реформы. |

|

#38

|

||||

|

||||

|

https://www.gazeta.ru/comments/colum...10820737.shtml

07.08.2017, 08:12 Автор объясняет, почему реформу судебной системы нельзя откладывать  Wikimedia Commons Гаишник поймал пьяного судью за рулем. Гаишника за это уволили — он, дескать, не оказал помощи солидному человеку. Другая судья устроила дочери такую свадьбу, что вся страна обсуждала, почем встал банкет, включая Кобзона и других певцов. Третий судья — арбитражный, из Ростовской области — помогает якобы «отжимать» землю в пользу мужа-предпринимателя (СК уже занимается). Это «судебная хроника» за последнее время. Еще изменили скандальный приговор по делу о вооруженном разбое неходячему инвалиду. После шума в прессе оказалось, что «неотменяемая статья» легко меняется на более легкую, притом что подельник (до этого бывший второстепенным соучастником) все равно получил по полной. То есть правило «закон что дышло» вполне работает и в сторону гуманизации наказаний. Или вот цитата. Она не очень свежая, но многим покажется актуальной: «Вы бы послушали разговоры в кабинетах и «курилках». Один судья озабоченно жалуется, что «сволочь председатель» не дает ни одного денежного дела, поэтому две недели сидит на мели… Председатель в это же время ворчит, что народ стал жадным, последний посетитель вместо денег бетон предлагал. Хорошо, что стройку затеял, а так зачем ему этот бетон?.. Опытный судья обычно вводит молодого коллегу в курс дела, предупреждая о правилах игры: до суда доходят лишь дела, которые не успели продать на стадии следствия или утверждения обвинительного заключения. Поэтому теперь прокуратура и следствие будут мешать заработать на этом деле. Нужно поделиться с прокурором и председателем суда, чтобы первый не вносил протест (представление), а второй обеспечил сохранение юридической силы любого приговора или решения на стадии обжалования». Это слова федерального судьи в отставке Дмитрия Новикова, работавшего некогда в Сочи. Это, так сказать, его coming out. Что побудило пойти на такие откровения и все ли они правдивы, мы не знаем. Но у многих обывателей, увы, примерно такое представление о судебной системе. С тех пор бунтарь, разумеется, никуда не назначен, стал фигурантом уголовного дела. Впрочем, такие восстания против Системы — исключения. Но если даже доля того, что выше названо «обывательскими представлениями», правда, то она не реформируема изнутри. На этих словах обычно у нас закатывают глаза вверх и произносят сакраментальное: «Нужна политическая воля». На днях, кстати, президент Владимир Путин такую волю проявил, объявив об очередных мерах по снижению административного давления на бизнес. Не велено изымать серверы и жесткие диски у проверяемых предприятий, сократить число внеплановых проверок на 30% и проводить их не более 10 суток. Поручено подготовить очередные поправки в законодательство. Впрочем, со времени, когда Медведев «отлил в граните» свое знаменитое «Прекратите кошмарить бизнес», еще и 10 лет не прошло. Всего 9. А кошмар все продолжается. Защита предпринимательства по-прежнему осуществляется в ручном режиме, хоть и на высшем уровне. Но даже сам Путин не сможет разобраться в каждом случае «отжимания бизнеса». Он не может вникнуть в детали каждого конкретного наезда силовиков на коммерсантов. Он не может выступать судьей по каждому уголовному делу. Но не может он пока сказать в каждом таком случае и «идите в суд». Так, чтобы это кем-то да не воспринялось как плохо скрытая издевка. Кто нынче будет судить «по справедливости» так, чтобы и простые граждане, и богатые предприниматели поверили, что справедливость восторжествует в их случае? Те персонажи, что недавно явились героями скандально-светской хроники? Кстати, тот пьяный судья, остановка которого обошлась добросовестному иркутскому гаишнику в потерю работы, управлял не «Ладой-Калина», а «Хаммером» (цена на относительно новый примерно под 3 млн), притом что зарплата судьи его уровня — максимум 150 тыс. руб. в месяц. (Для справки: доход мировых судей в среднем — 70 тыс. руб. в месяц, судей районных судов — 100 тыс. руб., судей областного уровня — 120–150 тыс. руб. Руководители областных судов имеют до 400 тыс. руб., а судьи Верховного суда — до 600 тыс. руб.) То есть, может, разоблачительные откровения экс-судьи Новикова присущи («кое-где у нас порой») не только отдельным персонажам судебной системы Южного федерального округа, но и другим тоже? По данным Института проблем правоприменения, количество жалоб на работу судей в последние годы растет. Люди все меньше склонны мириться с произволом и чаще готовы отстаивать свои права. Благодаря соцсетям, не подконтрольным (пока) ни одному председателю судов (их считают главными «кнутами», держащими судей в подчинении и влияющими на их решения), все чаще становятся известны факты непристойного или незаконного поведения представителей судейского сообщества. Однако Система занимает жесткую оборону и своих сдает неохотно. Число судей, лишенных полномочий, в год не превышает 5–6 десятков человек. Из более чем 30 тысяч судей в стране. Если таковы признаки «независимости судебной системы», то хочется спросить, от чего именно. Часто говорят об «обвинительном уклоне» судебной системы. Оправдательных приговоров в российских судах — менее 1%. Кстати, затем около 40% таких приговоров отменяются последующими судебными инстанциями. Каждый такой «эксцесс гуманизма» — это ЧП для председателей региональных судов, давшего слабину судью могут замучить проверками. Благоприятнее для карьеры путем «копипаста» перенести обвинительное заключение прокуратуры в судебный приговор. Адепты системы говорят, что это оттого, что под 90% подсудимых признают свою вину. Привет от пламенного сталинского прокурора Андрея Януарьевича Вышинского, выведшего формулу «признание вины — царица доказательств». Другой причиной называют то, что 65% дел идут в особом порядке (в этом случае, предусматривающем признание вины, подсудимому назначается не более двух третей от максимального срока наказания). Представим себе предваряющие такой «порядок» откровенные разговоры следователя с подсудимым: мол, я тебя все равно посажу, да еще не такое навешу, лучше пиши признание, в суде ты правды не добьешься. Можно привести и еще одну причину: загруженность судей. В среднем судья (не мировой) рассматривает примерно 500 дел в год, по 3–4 за один день заседаний. Есть у него время вникнуть во все детали, учесть все обстоятельства? Проще не глядя (не в буквальном смысле) посадить неходячего инвалида за разбой, совершенный в отношении двух здоровенных детин. Кстати, в какой-нибудь Америке, где тоже большинство дел рассматривается в особом порядке, процент оправдательных приговоров составляет в разных штатах от 17 до 25%, примерно столько же — в Европе, а отдельных ее странах доходит аж до половины. А вот Китай как раз держится на нашем уровне — 0,7%. В дореволюционной России после судебной реформы Александра II доля оправдательных приговоров была фантастическая — от 25 до 40%. Ситуация в системе арбитражных судов со стороны выглядит немногим лучше. Робкие попытки реформировать систему, сделав ее более прозрачной и честной, в медведевские времена, похоже, скажем мягко, не увенчались полным триумфом. Почти в 70% случаев арбитражные суды удовлетворяют требования заявителя. В других странах это происходит намного реже, поскольку именно на истце лежит бремя доказывания. Если судить по социологическим опросам (далее — данные ВЦИОМ), притом что социологи в ходе их проведения, как правило, избегают (или им просто не удается) общаться с наиболее вероятными «клиентами» судебной системы, то уровень доверия к судам в нашей стране — едва ли не самый низкий по сравнению с другими институтами. Скажем, уровень доверия президенту (притом что институт персонифицирован в лице Путина) колеблется между 75 и 86%. Поэтому его слова в защиту бизнеса — в рамках ручного управления — воспринимаются системой с большим пиететом, нежели любые законы и судебные постановления. Даже у Думы и Совета Федерации уровень доверия выше 50% (даже — потому что наш народ традиционно не очень чтит законодательную коллективную власть депутатов), чем к судам. Судебная власть пользуется доверием 39–44%. Ниже только у бесправной Общественной палаты (от 33 до 45%). Для сравнения: уровень доверия к судебной власти в США в прошлом году составил 61%, к конгрессу — 31%. Можно утешиться тем, что «у хохлов» еще хуже: уровень недоверия к судам на Украине доходит до 80%. Говорят, в Кремле истово ищут «образ будущего». Чтобы употребить в ходе президентской кампании. Задача благородная, без «образа» идти на четвертый срок как-то не с руки. С другой стороны, можно ведь «под фонарем» поискать. Поскольку ни один образ будущего в России исторически никогда не обходился без другого «образа» — справедливости. Она для русского человека, кажется, важнее свободы, и уж тем более важнее формальных законов. У массового обывателя сегодня нет ощущения ни того, что наша жизнь устроена справедливо, ни тем более того, что эту самую справедливость можно найти в судах и вообще у правоохранителей. Более того, без того, что называют судебной реформой, не сдвинется вперед экономика, и мы будем бездарно прозябать под санкциями, выковыривая из разных экспертных сообществ благодушные «стратегии развития», в разной мере амбициозные, но в одинаковой мере неосуществимые (деловой климат тоже ведь требует справедливости и защиты прав собственности). И пеняя на глобальную несправедливость, олицетворяемую, как нам говорят по ТВ, супостатом Америкой. Судебная реформа во имя справедливости — это то, что касается почти всего населения страны. В год наши суды принимают примерно 30 млн решений, которые затрагивают почти каждую семью. В год в судах бывают не менее 11 млн человек (некоторые, правда, не раз), 13 млн заочно получают результаты судебных решений или действий судебных приставов — списания штрафов с банковского счета, например. Будь на дворе сейчас время не эволюционное (а пока оно не ушло, шанс обойтись без великих потрясений есть), а революционное, можно было бы бросить в возмущенную произволом и беззаконием толпу — «Даешь люстрацию судей!». Как в «Макдоналдс» в свое время набирали — непременно чтоб без опыта работы в советском общепите, поскольку этот опыт «не лечится». Некоторые уже и списки, возможно, прикинули. Но как люстрировать более 30 тысяч судей, работающих в системе? Где взять принципиально других людей? Важнее изменить систему. Вопрос, готово ли к этому политическое руководство страны. Ведь сразу же напрашивается как минимум «конфликт интересов» реформированного судейского сообщества и многочисленных силовых структур, придатком которых, по сути, судебная система сейчас и является. Однако на какие-то меры рано или поздно пойти все же придется. В том числе ради сохранения стабильности режима, во имя обеспечения преемственности власти и контроля за важнейшими экономическими структурами. В интересах нового поколения правящей элиты. Это, кстати, непременный этап перехода от «дикого капитализма» периода первоначального накопления к экономике и обществу нового качества: рано или поздно любая система востребует стабильных и предсказуемых правил игры, которые желательно оформить в виде «правового государства». Так и «золотым детям» элиты спокойнее будет. Примечательно, что сразу два «околовластных реформатора» — Алексей Кудрин (Центр стратегических разработок) и Борис Титов (бизнес-омбудсмен, «Столыпинский клуб» и «Стратегия роста») — в рамках своих сугубо экономических предложений Путину непременной частью включили предложения по судебной реформе. Они разнятся в деталях. К примеру, Титов предлагает «разбавить» судейский корпус, пополняемый нынче за счет работников самих судов и силовиков, за счет квотированного привлечения представителей адвокатуры (я такое предложение слышал от представителей Академии госслужбы при президенте еще лет десять назад), а также ввести выборность председателей судов, ротируя их каждые два года. А Кудрин выступает за упрощение системы «перемещения судей по вертикали» и за то, чтобы однажды назначенный судья получил право работать в судах того же уровня без прохождения заново полного цикла проверок. Однако оба — за повышение независимости судей от председателей судов, за качественное улучшение кадрового состава судейского корпуса, за сокращение нагрузки на судей. Если бы они, будучи очень осторожными политиками, не чувствовали некий запрос сверху на такие предложения, то не осмелились бы подступаться с ними к Путину. Перед которым сейчас стоит объективная задача обеспечить транзит системы с ручного управления, которое все чаще дает сбои, к системе с отлаженными институтами. В том числе судебной властью. Хотя он, говорят, не очень верит в абстрактные «институты». Если это и так, то такая вера неизбежно крепнет во всяком политике, когда ему надоедает, что «все приходится делать самому». Станет ли это частью повестки его четвертого срока? То, что можно назвать «кодификацией справедливости»? Или уже пятого? Или вообще не станет? |

|

#39

|

||||

|

||||

|

http://www.ng.ru/editorial/2017-07-19/2_7032_red.html

19.07.2017 00:01:00 За общими лозунгами скрывается непонимание российских реалий  Фото пресс-службы Московского городского суда Утверждение независимого суда – обязательный атрибут партийных программ и предвыборных лозунгов в России. Независимого суда требуют сегодня коммунисты, яблочники, справедливороссы и оппозиционер Навальный. Правда, за общими лозунгами о независимости может скрываться непонимание российских реалий, в которых судьи уже ведут себя как настоящие независимые бандиты. Причем вовсе не по команде из Кремля или из местных администраций. Когда судья районного суда Смоленской области арестовывает 9 млрд руб. на счетах шведской IKEA – это он делает по команде Кремля или от собственной безнаказанности? Когда судья сажает в тюрьму за разбой обездвиженного инвалида-колясочника – это происходит по указке Кремля или от бесконтрольности, независимости и безнаказанности? Российские суды действительно можно обвинять в политически мотивированных приговорах. Но станет ли наш суд более справедливым без кремлевского надзора? Нужно ли кубанским судьям, например, добавить независимости для крышевания земельного бандитизма? Или здесь полезнее будет усилить контроль за судьями? Такое обилие вопросов без ответов показывает, что простой лозунг независимости суда лишь искажает реальные проблемы. Примечательно, что у судебной системы наибольший рейтинг недоверия среди общественных институтов. Более 40% граждан стабильно не одобряют деятельность судов. А судьи в обществе все чаще воспринимаются как бандиты в мантиях. Для изменения этой ситуации вчера в Совете Федерации обсуждались предложения бизнеса по изменению кадрового состава судейского корпуса: привлечь в судебный корпус не менее 1000 адвокатов и 1000 прокуроров. К 2025 году предлагается установить квоту: не менее 50% назначаемых судей должны иметь опыт работы адвокатами или в прокуратуре. Одновременно ограничить полномочия председателей судов, ввести их выборность и ротацию каждые два года. Создать специальное оперативное подразделение ФСБ по расследованию обвинений против судей. Предлагается также повысить ответственность судей за заведомо неправосудные решения и расширить полномочия Верховного суда РФ по отмене вступивших решений судов. Предлагается также создать новую экстерриториальную кассационную инстанцию на уровне федеральных округов. Думать о судебной реформе заставляют сами недобросовестные судьи и силовики. «Число возбужденных уголовных дел в последние годы растет, а число дел, дошедших до суда, наоборот, снижается. Число уголовных дел по экономическим статьям выросло с 2012 по 2015 год в 1,5 раза – со 130 до 178 тыс. А в прошлом году правоохранители возбудили более 240 тыс. уголовных дел по экономическим преступлениям. Но около 43% предпринимателей уверены, что причиной возбуждения уголовного дела в их конкретном случае стал личный интерес правоохранителей. Попытки оздоровления судебной системы предпринимают и действующие власти. На прошлой неделе пленум Верховного суда (ВС) одобрил проект создания в системе общей юрисдикции пяти отдельных апелляционных и девяти кассационных судов. Создание экстерриториальных инстанций должно разорвать формальные и неформальные связи между судами и региональными чиновниками, надеются в Верховном суде. Сейчас апелляционная и кассационная инстанции находятся в региональных судах, где оспариваются решения районных судов из этого же субъекта РФ. «Инстанции разные, но суд-то – один коллектив. Поэтому резонно каждую инстанцию разделить, чтобы она была самостоятельной», – объясняет председатель ВС Вячеслав Лебедев. |

|

#40

|

||||

|

||||

|

http://3.3.ej.ru/?a=note&id=31152

4 ИЮНЯ 2017  ТАСС В странах, совершивших успешный рывок в своем развитии, уделяли огромное внимание судебной реформе (и реформе следствия, полиции, прокуратуры), она была в центре преобразований, обеспечивающих высокие темпы экономического развития. Так, в Сингапуре уволили весь судейский корпус, а новых судей назначили из числа лучших адвокатов, дали им огромные оклады, запретили брать кредиты и деньги в долг, поставили их контакты и переговоры под пристальный контроль Бюро по борьбе с коррупцией. В Германии после ее объединения уволили всех судей бывшей ГДР — как психологически неспособных противостоять исполнительной власти. По сути ввели запрет на профессию. Если в России адвокатам негласно перекрыли дорогу к карьере судьи, то в ряде стран, напротив, ввели запет на работу судьями бывших полицейских и прочих силовиков. Причина — обвинительный уклон, от которого эти люди не могут избавиться. Несомненно, провести люстрацию судей предстоит и в России. Но важно помнить, что портит людей система, она должна способствовать независимости и справедливости суда. В частной жизни мы предполагаем, что человек, с которым мы общаемся, добропорядочен. Но в жизни публичной такое предположение опасно, ибо порождает крупных или мелких тиранов. Поэтому, отбрасывая презумпцию добропорядочности представителей власти, мы должны сосредоточиться на условиях их деятельности, которые способны помешать лжецу, корыстолюбцу, человеконенавистнику и проч. и проч. сколь-нибудь долго обладать высоким государственным статусом. Либо, как минимум, могут заставить его спрятать свои порочные склонности. Среди лиц, занимающих публичные должности, разумеется, окажутся и вполне добропорядочные люди. Но для них ограничители окажутся вполне обычными моральными требованиями. Служить праву, а не начальству! Таким образом, если мы обязаны повернуть наши суды к правосудию, необходимо изменить условия, в которых пребывают современные российские судьи. Эти условия таковы, что они формируют или укрепляют мотивслужения не ПРАВУ, аНАЧАЛЬСТВУ. Судьи должны перестать бояться начальства, они должны бояться потерять репутацию честного и беспристрастного судьи. Предлагаемые меры, возможно, не изменят вмиг судейский корпус. Но они хотя бы положат конец процессу формирования судей, перед которыми стоит подлая дилемма: угодить, выполнить заказ или, пусть и с гордо поднятой головой, быть вышвырнутыми из системы. Итак, предстоит ликвидировать «внешнюю» зависимость судей от политического руководства, а от него — его администрации, прокуратуре, другим органам государственного принуждения. Для этого необходимо: Изъять из законодательства нормы о том, что президент представляет кандидатуры председателей высших судов — Конституционного и Верховного — для назначения их на должности Советом Федерации. Тем более что это неконституционное полномочие, т.к., по Конституции РФ, президент представляет Совету Федерации кандидатуры лишь судей высших судов, без указания их руководящих должностей. Ликвидация права представлять кандидатуры председателей высших судов тем более важна, что они становятся полностью зависимы от президента, поскольку назначаются на руководящие должности только на 6 лет с правом их переназначения. Изъять из законодательства нормы о том, что президент должен учитывать мнение председателя Верховного суда о кандидатурах, представляемых для назначения на должности судей этого суда, представлять президенту кандидатуры своих заместителей, а также кандидатуры председателей и их заместителей всех нижестоящих федеральных судов. Тем самым «административная» роль председателей высших судов становится непомерной, а будучи сами зависимы от политического руководства, они ретранслируют эту зависимость на все этажи судебной системы и председателей нижестоящих судов. Изъять из законодательства нормы о том, что президент назначает на должности председателей и заместителей председателей нижестоящих федеральных судов. Это тем более опасно для независимости судей, что президент назначает их также на 6 лет с возможностью переназначения. Председателей должны избирать сами судьи из своего состава на 2-3 года. После этого избирается другой судья, и так по кругу. Располагать суды общей юрисдикции по судебным округам с тем, чтобы их границы не совпадали с границами субъектов РФ и административно-территориальных единиц. Строжайшим образом следить за тем, чтобы региональные и местные власти не смели ничего «подбрасывать» федеральным судам. Этим властям законодательно запрещено финансировать федеральные суды. Но они находят возможности «помогать» им. Этого не должно быть! За этим должны строго следить федеральные структуры на местах. Мировые судьи должны избираться населением непосредственно. Сегодня это законом допускается, но только наряду с избранием их законодательными органами субъектов РФ. И все субъекты РФ выбрали именно такой способ. Нужно законодательно ликвидировать подобную возможность. Только прямые выборы населением! Прекратить практику награждения судей государственными орденами и медалями, присвоения им почетных званий. Это — рычаг «позитивного» воздействия на судейский корпус (их «прикармливания»). Тем более что представления на награждаемых направляют те же председатели судов. Запретить председателям судов, в том числе высших, восседать в президиумах во время официальных мероприятий (например, коллегий) органов прокуратуры, полиции, ФСБ и др. Больше того, с судьями не должен официально встречаться и президент страны. Беспристрастность судей должна всячески подчеркиваться даже символически. Необходимо сломать судейскую административную иерархию В судебной системе должна быть только одна «вертикаль» (иерархия) — процессуальная. У судей не должно быть начальников. Судья — полный хозяин в деле, которое он рассматривает. Другими словами, прежде всего следует ликвидировать «внутреннюю» зависимость судей от собственного судейского начальства, которое напрямую зависит от политического руководства. Для этого необходимо изъять у председателей всех судов полномочия или неофициальные возможности: - распределять дела среди судей (это весьма эффективная конструкция оказания воздействия на исход дела); - не соглашаться с решением о рекомендации кандидата на должность судьи; - возбуждать дисциплинарное производство в отношении судей; - быть определяющим лицом в карьерном росте судей; - быть определяющим лицом в материально-бытовом обеспечении судей. Все эти полномочия и возможности делают председателей судов фактически директорами учреждений, где судьи являются их подчиненными. В таких условиях правосудие невозможно, даже если где-то председатели не особенно вмешиваются в ход судебного процесса. Председатели судов или должны избираться самими судьями, к тому же на короткие сроки, или исполнять обязанности председателя по очереди. При этом председатели судов должны иметь лишь процессуальные полномочия. Что же касается «административных» полномочий, то они должны ограничиваться обеспечением общего порядка работы данного суда и общего руководства аппаратом суда. Упразднить квалификационные коллегии судей. Дисциплинарные дела судей должно рассматривать только уже существующее Дисциплинарное судебное присутствие. Но его нужно вывести из-под подчинения Верховного суда РФ. Обращаться в Дисциплинарное судебной присутствие должны иметь право общественные объединения и журналисты. Изъять из законодательства нормы о том, что в экзаменационных комиссиях по приему квалификационных экзаменов большинство составляют судьи. Квалификационные экзамены должны принимать экзаменационные комиссии, составленные только из известных специалистов в области права и опытных адвокатов. Коренным образом пересмотреть основания, по которым судья может быть лишен должности. Сейчас они настолько размыты, что любого строптивого судью можно отправить в отставку, а то и просто уволить с должности, т.е. оставить без судейской пенсии. Отмена решений судьи вышестоящей судебной инстанцией (апелляционной или кассационной) должна перестать считаться браком в его работе. Сделать судебную практику гуманной Для этого придется с участием адвокатов, НКО, пострадавших от произвола граждан провести тщательную проверку фактов, ставших достоянием гласности, дающих основания подозревать, что конкретные судьи выполняли заказ, т.е. выносили заведомо неправосудные решения. Если эти факты подтвердятся, в отношении таких судей должны быть возбуждены уголовные дела. Судьи должны бояться не начальства, а уголовного наказания за неправосудные решения, раз уж они не боятся суда Божьего. Существенно расширить перечень дел, по которым возможны суды присяжных, если того требуют подсудимые. Прекратить практику рекрутирования судей из отставных прокурорских, полицейских и других правоохранительных служащих. Они невольно вносят в суды репрессивную стилистику. Это только часть мер назревшей судебной реформы в России. Широкая дискуссия экспертов и проевропейски настроенных политиков, несомненно, добавит в этот перечень новые положения. Важно, чтобы молодые люди, вставшие в оппозицию к мафиозной власти, не ограничивались общими лозунгами, а продумывали подробную программу реформирования нашей жизни. Фото: ТАСС/ Юрий Машков |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|