|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/economics/item...mnenij-ne-bylo

27.09.2017 | Участники и эксперты о допущенных в ходе чековой приватизации ошибках  Фото: Калачьян Григорий⁄Фотохроника ТАСС Какие ошибки сделали реформаторы, почему были выбраны те или иные решения - в воспоминаниях участников ваучерной приватизации 1992-94 годов и экспертов специально для журнала «Профиль». Петр Филиппов, директор Независимого центра изучения методов борьбы с коррупцией, в 1992-м – председатель подкомитета Верховного Совета РФ по приватизации: «То, что приватизировать было надо, на этот счет сомнений не было ни у демократов, ни у партийной номенклатуры. На всех мероприятиях обязательно присутствовали директора предприятий – либо их заместители. Они были самой заинтересованной в приватизации стороной. Демократы, представленные в Верховном Совете, понимали, что частный хозяин предприятия будет следить за ним и заботиться лучше, чем назначенный государством чиновник. Но возникал вопрос: а как это сделать? Гайдар и Чубайс еще до своих назначений в правительство отстаивали вариант приватизации за деньги. Среди представителей демократических фракций в Верховном Совете – а я был его депутатом – постоянно присутствовала оппозиция такому подходу. Депутаты опасались, что в случае приватизации за деньги заводы и фабрики выкупят водочные короли – они были чуть ли не единственными, у кого были деньги. Еще были продавцы компьютеров с маржинальностью бизнеса до 1000%. Предлагалось раздать всем работникам предприятий акции, это было бы похоже на югославский социализм. К тому же за бортом оставались врачи и учителя. В итоге на слушаниях в парламенте верх взяли сторонники раздела предприятий. В итоге у нас был выбран вариант ваучерной приватизации. Но вы поставьте себя на место рабочего, у которого на руках оказались акции завода, но он не понимал, что это за бумажка и что она означает. И в то же время на дверях завода висят объявления о скупке акций. И, конечно, многие поддавались такому соблазну. Таких было большинство. Нет, конечно, у реализованного способа приватизации были и свои плюсы. Обычные люди, получившие ваучеры, продавали их крупным бизнесменам, и у предприятий появлялся хозяин. Это необходимое условие для работы компании – чтобы у нее был один собственник или группа собственников, способных принимать консолидированное решение В итоге права собственности на предприятия достались их директорам. А кто они такие? Это вчерашние партийные функционеры без каких-либо предпринимательских навыков. При мне директор предприятия предлагал банку купить завод за полтора миллиона долларов. А завод стоил миллионов десять, и директор банка даже прямо говорил об этом. Но директору завода не нужно было десять миллионов – ему нужно было полтора, чтобы можно было купить домик в Швейцарии и уехать туда. Когда я был депутатом Верховного Совета и Ленсовета, все заводы в моем округе были проданы таким вот образом. Активы были не нужны новым хозяевам – они не хотели их развивать. А кто выступал покупателями? Будущие олигархи. Они использовали свои новые предприятия так, как было выгодно в тот момент. Строили жилые комплексы на месте заводов, а техникой пусть занимаются немцы. Можно сказать, что партийная номенклатура провела деиндустриализацию страны. Можно ли было избежать этого? Я думаю, что да, если бы пошли по чешскому пути. Надо было продавать активы крупным передовым компаниям по договору, с которого они не могут соскочить – только развивать компанию. Но партийная номенклатура была строго против такого варианта». Павел Медведев, экономист, экс-депутат ВС РФ и Госдумы РФ, бывший финансовый омбудсмен: «Я, как и многие, могу оценить опыт ваучерной приватизации как негативный. Только здесь необходимо сделать уточнение (я при всем этом присутствовал и видел, кто во что горазд и на что способен): думать, что те решения, которые принимались разными людьми, принимались ими по своей воле, без влияния окружения, неправильно. Предполагать, что перед Гайдаром или Чубайсом был чистый лист и они на нем нарисовали, что хотели, крайне наивно. Так не бывает никогда. А уж в те времена – тем более. Вокруг Белого дома ходили самые разные люди с разными намерениями – одни наивные дурачки – другие умные-преумные. Один человек – не буду называть фамилию, он уже умер – после принятия важного закона сказал мне: «Павел, обрати внимание на вон ту строчку. Понимаешь, для чего она? Это я лично для себя вписал – чтобы меня не посадили». Сергей Орлов, экономист, профессор РЭУ имени Плеханова: «В то время я работал в Татарстане начальником управления приватизации в местном Госкомимущества. Так что я был непосредственным участником событий, членом большой команды. И могу сказать, что полномочия команд приватизаторов в каждом регионе были очень значительными. Общая установка была дана на то, чтобы провести процесс ускоренно и бесконфликтно. Но как раз ускоренность и ограниченность сроков вышла боком – люди были просто не подготовлены к приватизации. Власти регионов, кроме, пожалуй, Москвы, не могли даже толком выбрать объекты, которые подлежали бы приватизации. Во многих регионах ощущалась нехватка предприятий, и это тоже ускоряло процесс. Рабочие приходили к «красным директорам» (и, как выясняется сегодня, это еще не самое плохое слово) с ваучерами на руках и подталкивали провести приватизацию предприятий. Директора были уважаемыми, но неподготовленными людьми. Некоторое смятение и осознание неправильности выбранного пути пришло где-то через год после начала приватизации. Тогда начался конфликт между Верховным Советом и президентом, завершившийся расстрелом Белого дома. Вот в тот момент ускоренная приватизация могла быть остановлена. Приватизация на первом этапе прошла кое-как. Ее однозначно надо было проводить, но делать это логически и осмысленно. Этому препятствовали те самые две заявленные установки на быстроту и бесконфликтность. Но приватизация нужна была другая – с учетом особенностей России, ее пространственного развития, менталитета населения. Поэтому удачной ее считать, конечно, нельзя. Об альтернативных вариантах говорить сейчас сложно. Единственное, я считаю, нужно было начинать с приватизации малых предприятий: в сфере торговли, услуг. Опробовать весь процесс на них и только потом идти по крупным объектам. А так получилось, что ваучеры были как бы скинуты с самолета – что-то попало в цель, но большая часть – мимо». К тому же, приватизация способствовала появлению в России нового класса – олигархата. Фактически, олигархи в нашей стране появились одновременно с окончанием приватизации – в 1994-95 годах». Андрей Нечаев, министр экономики в 1992–1993 годах: «Массовая приватизация вообще не может быть идеальной и справедливой, какую бы модель вы ни использовали. Но та конкретная модель, которая была использована в России, в значительной степени была результатом компромисса с тогдашней законодательной властью. Не удалось применить вариант с электронными приватизационными счетами: по оценкам Сбербанка, на это ушло бы несколько лет, поэтому было решено использовать чешский опыт с ваучерами. Безусловно, в приватизации были положительные моменты. Например, то, что в результате нее в России появилась частная собственность, которая, безусловно, более эффективна, чем государственная. Другое дело, что не все собственники могут считаться эффективными. Значительная часть граждан оказалась только номинальными владельцами, но что-то другое и невозможно было предположить. В рамках государственной собственности они являются еще менее реальными владельцами. Если говорить о конкретных ошибках, то не очень оправдало себя использование чековых инвестиционных фондов. Часть из таких фондов даже оказались успешными и впоследствии превратились в крупные инвесткомпании. А о части такого сказать нельзя – они оказались неэффективными. А некоторые фонды просто попали в лапы авантюристов, и люди потеряли свои ваучеры». Елена Иванкина, директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС: «Гайдар когда-то писал в своей книге: «Если вы хотите сделать своего знакомого врагом всего народа, поручите ему приватизацию». Ее никогда нельзя провести так, чтобы все были довольны. Народ делится на тех, кто недоволен методами, суммой, сроками. С моей точки зрения, приватизация прошла крайне неудачно. Она не была нацелена на малый и средний бизнес, как бывает обычно. Вот, например, в Чехии обычные семьи имели возможность стать собственниками булочных, пекарен, парикмахерских – сложением ваучеров всех членов семьи. У нас же приватизация прошла по крупным предприятиям и в очень сложной форме. В результате она стала одним из основных источников зарождения олигархата. Думаю, 90% населения не сможет вспомнить и сказать, где сейчас их ваучеры. Я большой сторонник рыночных отношений и всего, что произошло в нашей стране после распада СССР. Кроме, пожалуй, приватизации». |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.profile.ru/economics/item...sprodazha-veka

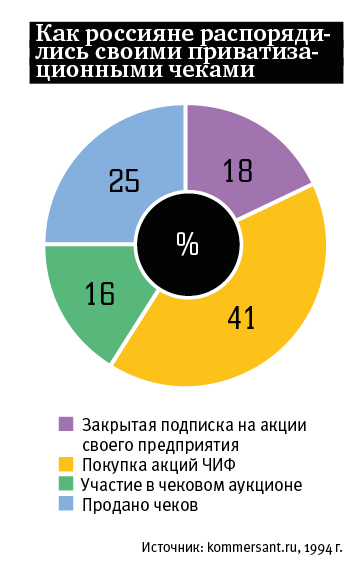

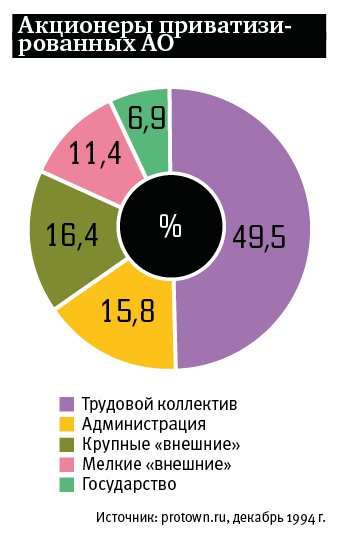

27.09.2017 | Что дала России и россиянам ваучерная приватизация 1992–1994 годов  Фото: Зотин Игорь⁄ТАСС Четверть века назад началась ваучерная приватизация. Как это было, что стало ее итогом, были ли альтернативы? Выиграли или потеряли простые граждане, что дала приватизация «красным директорам», кому в конечном счете достались советские фабрики и заводы? Двадцать пять лет назад, 1 октября 1992 года, люди потянулись в сберкассы получать свои первые в жизни «государственные ценные бумаги» – приватизационные чеки, или, как их прозвали в народе, ваучеры. Две «Волги» по каждому из них пообещал глава Госкомимущества Анатолий Чубайс. Но что дальше делать с этими бумажками, люди не знали. Что вышло из одной из самых грандиозных распродаж в мировой истории? Как это было Чековая приватизация стала частью «большой» приватизации, которая включала в себя 5 способов приватизации, 3 варианта льгот трудовому коллективу, спецсхемы акционирования минимум для 8 отраслей и некоторых компаний (например, «Газпрома»). При этом на каждом предприятии могло быть использовано несколько способов приватизации, включая аренду с выкупом и т. д. Это было очень сложно. Всю весну 1992 года реформаторы бились с Верховным Советом России по программе приватизации. Они хотели раздать госпредприятия всем поровну, а директора и профсоюзы – только трудовым коллективам, которые на них работают. И реформаторы медленно, но верно проигрывали эту борьбу, отступая шаг за шагом и вынужденно идя на компромиссы. Именно поэтому они решились на неожиданный ход: когда депутаты Верховного Совета разъехались на летние каникулы, они провели чековую приватизацию, как хотели, пользуясь чрезвычайными полномочиями по реформам, полученными президентом Борисом Ельциным после ГКЧП. Чековая приватизация стала указной, а не законной. Более того, она прямо противоречила принятым еще в 1991 году законам, которые предполагали именные приватизационные счета граждан. Реформаторы спешили. Либерализация цен сильно ударила по людям, и реформы из чрезвычайно популярных в 1991 году сразу стали непопулярными. И пока их (реформаторов) не отстранили от власти, они торопились сделать необратимые шаги (пока могут), чтобы возврат к социализму стал невозможен. Сколько стоил ваучер? Стоимость ваучера фактически зависела от стоимости имущества, которое государство могло предоставить под их обеспечение. По словам Анатолия Чубайса, Госкомимущество первоначально предполагало продать за ваучеры 35% госпредприятий и имущества стоимостью 1,4 трлн руб. Этим и определялась номинальная стоимость ваучера – 10 тыс. руб. Но это были старые балансовые цены имущества по итогам последней переоценки 1984 года. Отношения к реальной цене имущества они не имели. Поэтому реальную стоимость ваучера Госкомимущество оценивало намного выше – в 200–300 тыс. руб. Чубайс обещал две «Волги» за ваучер, для того чтобы заманить людей получать чеки. По данным СМИ того времени, в 1993 году чек стоил в среднем около $10, а максимума достиг перед самым завершением чековой приватизации – в апреле 1994 года ($22,9). Главная идея чековой приватизации была негативной (избавить государство от собственности), а не позитивной (передать эту собственность кому-то конкретно, такая задача даже не рассматривалась). Тогда было в ходу сравнение приватизации с канадским способом игры в хоккей: главное – бросить шайбу на «пятачок», а там ее кто-нибудь уже протолкнет в ворота. Чубайс в 1994 году говорил: «Главной приятной неожиданностью – теперь уже можно, наверное, в этом признаться – было то, что приватизация все-таки состоялась. Честно говоря, я еще год назад для себя считал, что это вряд ли возможно сделать…» Негативная задача была выполнена полностью. За 3 года (1992–1994) было приватизировано 110 тыс. предприятий (50% имевшихся на 1 января 1992 г.). Уже в 1994 году Госкомимущество считало, что более 50% ВВП производится на частных предприятиях. Переход от социализма к капитализму в России произошел, с пафосом заявляли реформаторы. Но было ли это победой? «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать» Прежде всего реформаторы полностью проиграли Верховному Совету: около 74% акционируемых предприятий избрали второй вариант льгот, то есть коллективы получили по 51% акций. Именно этого хотели избежать реформаторы (введя даже спецкоэффициенты, чтобы сделать этот путь невыгодным), но именно это они получили. Трудовые коллективы и администрация получили почти 2/3 акций, «внешние» инвесторы – лишь около четверти. Почему реформаторы были против трудовых коллективов (ТК)? По идеологическим соображениям. ТК заинтересованы в потреблении, а не накоплении, значит, будет максимальная зарплата при минимальном развитии. ТК не способны эффективно контролировать менеджмент. И, наконец, ТК не способны удержать собственность в своих руках. Так и произошло (об этом – чуть позже). Вторым откровенным поражением реформаторов стало то, что они не смогли предоставить имущество под ваучеры. Если считать имущество по условным балансовым ценам (как был рассчитан номинал чека), результат приватизации стал таким: на 1 чек в среднем удалось купить 2,4 тысячерублевой акции. То есть государство в реальности предоставило только четверть того имущества, которое собиралось. Почему грандиозное перераспределение собственности прошло без выстрелов? Потому что оно лишь зафиксировало сложившееся положение дел. После отказа государства от централизованного планирования директора предприятий оказались предоставлены сами себе. Хозяина над ними больше не было – ни министерства, ни партийной ячейки, ни ответственности за выполнение плана. И отдавать эту свою свободу они не хотели никому, особенно какому-то «внешнему» частному собственнику. Приватизация не стала революцией в отношениях собственности, она пошла по пути наименьшего сопротивления, и предприятия получили трудовые коллективы, а фактически их руководство, или, как тогда говорили, «красные директора» (т. е. еще советских времен, советской закалки). Реформаторы проиграли «красным директорам» подчистую. Но чековая приватизация не стала завершением реформы собственности, наоборот, она стала отправной точкой, началом этой реформы. Вот что последовало потом. Бесконечная переприватизация 1. Первая переприватизация – «красные директора» захватывают предприятия у ТК наперегонки с новыми, крайне агрессивными рейдерами. 2. ЧИФы (чековые инвестиционные фонды) и рейдеры вытесняют «красных директоров». 3. Реорганизация ЧИФов. В целом к окончанию чековой приватизации 650 ЧИФов собрали 60 млн чеков, свыше 20 млн человек стали их акционерами. Они не были преобразованы по каким-либо единообразным правилам и реформировались далее кто во что горазд – от банков до негосударственных пенсионных фондов. Открытый фондовый рынок так и не был организован, несмотря на огромное количество акций в обращении. Почти все сделки с акциями еще лет 5 после окончания массовой приватизации осуществлялись вне биржи. 4. Перепродажа предприятий крупному финансовому капиталу. В условиях высокой инфляции (как в 90‑е годы) выигрывают всегда те, кто первыми получает деньги. И этими «первыми» стали коммерческие банки. Они получали кредиты Центробанка (с процентом ниже инфляции) и со временем логично заняли командные посты в экономике страны (тогда появились термины «олигархи» и «семибанкирщина»). Потому что у них всегда был «кэш», свободные деньги. Способствовали этому и залоговые аукционы 1995 года. В конечном счете именно комбанки стали «наследниками» чековой приватизации и создали к 1998 году вокруг себя огромные промышленные холдинги или, как тогда говорили, финансово‑промышленные группы. 5. Эти холдинги были, как правило, выстроены не по принципам экономической целесообразности, а случайным образом, исходя из того, что удалось захватить. Что предопределило последующий этап реструктуризации, перестройки по логике экономических взаимосвязей и оптимизации финансовых потоков. Примерно в этой стадии и застал российский бизнес кризис 1998 года.  6. Банковский капитал так и не оправился от удара кризиса 1998 года. После девальвации рубля и с ростом нефтяных цен и цен на металлы основными держателями «кэша» стали экспортеры. А основными рейдерами с начала нулевых – госчиновники и силовики. Это предопределило и следующий этап в эволюции отношений собственности – принявший широкие масштабы процесс «офшоризации» собственности даже (а возможно, прежде всего) на крупнейшие российские компании. Для защиты собственности от государства. Другие понадеялись на партнерство с авторитетными крупнейшими иностранными компаниями. Выстраивались и более экзотические схемы владения с помощью своих пенсионных фондов и некоммерческих организаций. В общем, каждый защищался от рейдерства чиновников в меру возможностей, вкуса и фантазии. Но все это не стало надежной защитой, что показал, в частности, пример «ЮКОСа». Логическим концом процесса стала «ползучая национализация» частной экономики. Пользуясь гос-поддержкой и проблемами частного сектора во время кризиса 2008–2009 годов, госбанки и корпорации существенно укрепили свои позиции. Продолжается по сей день. По оценкам ФАС, сегодня 70% российского ВВП выпускается в госсекторе. От чего ушли – к тому вернулись. Змея проглотила свой хвост. В стране, с которой мы копировали чековую приватизацию, – Чехии/Словакии – таких процессов переприватизации не было, до сих пор чековые фонды, созданные тогда, остаются основными владельцами предприятий. Если бы Россия создала вовремя (еще в процессе массовой приватизации) ликвидный фондовый биржевой рынок, многих проблем можно было бы избежать. Если бы ЧИФы были однообразно преобразованы в ПИФы, если бы не отрицательная реальная процентная ставка ЦБР, подкармливавшая крупные банки, если бы… Вряд ли имеет смысл продолжать.  Можно ли было провести массовую приватизацию как-то иначе? Можно, но только до момента массовой либерализации цен. После него Россия оказалась фактически обречена на ту сумбурную, непоследовательную, сумасшедшую, агрессивную, многоступенчатую эволюцию отношений собственности, «спусковым крючком» которой послужила массовая приватизация начала 90‑х годов. Но даже и в этой ситуации можно было сделать все иначе. Например, в Польше не спешили с крупной приватизацией, а когда она сдвинулась с места, то в нее оказались заложены принципы: недопущение контроля менеджеров над своими предприятиями, учет мнения иностранных инвесторов и консультантов, выгоды от приватизации для всего общества в целом, борьба с коррупцией. Мы видим совершенно иное отношение к приватизации. Не как к последнему и решительному бою с государством, а с точки зрения целесообразности возникающих форм ведения бизнеса и выгоды для общества в целом. В России таких задач перед приватизацией не ставилось. Была только одна цель – поскорее избавить государство от собственности любым путем. В надежде, что рынок сам все расставит по своим местам. Так ли был неправ Чубайс? Но ладно, это история страны, а что люди получили от приватизации? Нельзя сказать, что успех с ваучерами был заведомо невозможен. Вот вам история успеха. Для этого надо было самостоятельно участвовать в чековых аукционах (этот путь выбрал только 1 человек из 6). И не в Москве. Например, на чековые аукционы было выставлено 28,7% акций «Газпрома», но на закрытые аукционы, в которых могли принимать участие только жители тех регионов, где у компании были основные фонды (и пропорционально стоимости этих фондов). В результате в Москве на 1 ваучер можно было купить 50 акций на $8,6 (при средней цене ваучера $10–23, т. е. сплошные убытки за 1994 год), а в Пермской области – 6000 акций на $1560. Если бы владельцы додержали свои акции с далекого 1994 года до сегодняшнего, то их пакеты стоили бы 0,6 млн руб. для москвича и 73 млн руб. для пермяка. А дивиденды за 2016 год составили бы 40 тыс. и 4,8 млн руб. соответственно. Две «Волги», говорите? Легко! Но – никаких гарантий. Вложив свой чек в акции «Юганскнефтегаза», вы получили бы мгновенный доход в $332. В 15–20 раз больше стоимости ваучера. Отлично! Но, решив держать эти акции пожизненно, проиграли бы вместе с «ЮКОСом», который российское государство обанкротило. Вы потеряли бы все. Будущего не знает никто, так что ваучерные успехи сродни рулетке. Выигрыш тут – не результат предвидения или продуманной стратегии, а просто элемент везения. Хотя все-таки кое-что делать было надо. Это как в том анекдоте, где человек просил у бога выигрыш в лотерею. Все просил и просил, пока не услышал сверху: «Да купи же ты лотерейный билет наконец!» Большинство людей ничего или почти ничего не получили от чековой приватизации. Таковыми были почти все, продавшие свой ваучер, и почти все, вложившие его в ЧИФы – чековые инвестфонды. ЧИФы жили еще 4 года после окончания приватизации и даже выплачивали своим участникам дивиденды, но все меньше, а потом реорганизовались и в большинстве своем растворились. В сумме это – почти 100 млн чеков из 150 млн выпущенных. Да и оставшаяся треть населения, скорее всего, быстро перепродала свои акции впоследствии – своим директорам или сторонним инвесторам, не получив за них настоящей цены. С точки зрения обычного человека, чековая приватизация не дала ему ничего, но привела к несправедливому перераспределению собственности в пользу спекулянтов, скупивших чеки (или акции, купленные на них). Своей вины в том, что как-то не так распорядились чеком, люди не видят. А вот дикую вакханалию бесконечного передела собственности 90‑х годов помнят. Старт этому переделу дала именно чековая приватизация. [IMG][/IMG] И, конечно, проблема завышенных ожиданий. Не запусти тогда Чубайс «утку» про две «Волги», может, отношение к приватизации у россиян и не было бы с таким огромным знаком минус. Кто за язык дернул? В общем, для людей ваучерная халява обернулась обманутыми надеждами. А вот взгляд на эту проблему с другой стороны. Тоже история успеха. Как организовывали «приватизацию», из первых рук. Глава еще советской «Северстали» Юрий Липухин в 2004 году раскрыл схему приватизации своего комбината (далее – цитата по «Форбс»): «Контрольный пакет в 51% предстояло распределить среди работников по закрытой подписке, а 29% должны были выставить на чековый аукцион. Так что липухинской команде надо было срочно скупать ваучеры на все доступные деньги. Деньги эти зарабатывали так. Под скупку акций была создана фирма «Северсталь-Инвест». По закону в приватизации не могли участвовать предприятия, в которых государственные компании имели более 25%. Поэтому в «Северсталь-Инвесте» сам комбинат имел лишь 24%. Остальными 76% владел лично [Алексей] Мордашов [зам Липухина по финансам]… Комбинат отпускал «Северсталь-Инвесту» металл по низким ценам. Огромную маржу от его перепродажи трейдерская фирма пускала на покупку ваучеров, а заодно и акций у рабочих. «Практически я торговал сам с собой, – говорит Липухин. – Цены я мог устанавливать любые, понимаете? Я, конечно, видел, что это чистейшая… что это фиктивная работа, не совсем правильная коммерция. Однако я контролировал действия этой фирмы, обеспечивал ее товаром и кредитами, защищал от всех контролирующих организаций, от налоговой инспекции, министерств, валютного контроля». По словам Липухина, «Северсталь-Инвест» не только получал металл по заниженным ценам, но и брал у комбината большие кредиты. Деньги накапливались быстро. И в результате чекового аукциона менеджеры «Северстали» сумели заполучить почти весь выставленный на торги пакет акций… Со временем «Северсталь-Инвест» выкупил почти все акции и у трудового коллектива. «Тогда были очень трудные времена, часто не выплачивали заработную плату, и люди охотно продавали свои акции», – вспоминает Липухин. Не упоминая при этом, что часть денег, ушедших в «Северсталь-Инвест» из-за низких отпускных цен комбината, могла бы пойти на выплату тех же самых зарплат» [конец цитаты]. В конечном счете Мордашов выкупил и долю Липухина. Сегодня он – № 2 в российском рейтинге «Форбс» с $17,5 млрд. И комментирует ситуацию так: «Мы ничего не захватывали, ни на кого не наезжали, не использовали государственные органы или коррупцию. Все, что мы приобретали, мы покупали за деньги». По-своему он тоже прав. Были ли альтернативы История не знает сослагательного наклонения. Но обсуждать альтернативы, тем не менее, имеет смысл – только так можно оценить сделанный политическими лидерами выбор. А выбор у них, конечно, всегда был. Программа «500 дней» не предполагала чековой приватизации. Как и быстрой массовой приватизации вообще. По мысли авторов (включая и автора данной статьи), приватизация должна была бы растянуться на многие годы и проводиться без спешки. И предшествовать либерализации цен. Приватизация должна была как раз оттянуть на себя значительную часть «денежного навеса» (замороженные вклады в Сбербанке и Внеш-экономбанке, наличные сбережения). В результате проводимая позже либерализация цен не дала бы такого резкого скачка инфляции. Главной тогда представлялась малая приватизация. А акционирование промпредприятий и продажа их акций в последующем должны были cнять излишние деньги в сфере безналичного оборота. Можно было пойти по этому пути? Конечно, можно. Но реформаторы слишком спешили. Другой альтернативой можно было бы признать и отказ от приватизации, как бы странно это ни звучало. Пример – Китай. Там никогда не было никакой приватизации, тем не менее частный сектор, который вырос рядом с государственным, сегодня производит более 50% ВВП. Напомню, что сегодня доля частного сектора в РФ, по оценке ФАС, менее 30%. Как видим, приватизация нам явно не помогла. В терминах начала 90‑х годов мы вернулись назад, в социализм. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

Об уроках начавшейся 25 лет назад ваучерной приватизации

Принял 4 октября участие в записи на канале ТВЦентр передачи «Право голоса», посвященной 25-летию начала ваучерной приватизации. Показать должны вечером (на европейской части страны) 5 октября. Что окончательно пройдет в эфир, неизвестно (в прошлый раз из моего оставили лишь в пределах пары минут). Поэтому, с учетом важности темы, решил и с читателями поделиться тем, что сказал на записи. Вопрос ведущего, заданный мне, был о мотивах тех, кто все это организовывал. В ответ высказал свое мнение, что мотивы были, прежде всего, меркантильные, не ориентированные на общественные интересы. И пояснил, откуда взялось это мое мнение и почему я, собственно, вполне обоснованно среди экспертов, а не на какой-то стороне (сторонников или противников проведенной тогда приватизации). В отличие от участников дискуссии, я не был изначально идеологически заряжен за или против приватизации. Но работал в государственных институтах, которые были призваны, в том числе, контролировать и отслеживать происходящее, как-то на него реагировать и придавать огласке. Это Контрольное управление президента (я его возглавлял с марта 1992 по февраль 1993 гг.), первый (выборный) Совет Федерации (декабрь 1993 — декабрь 1995 гг.) и Счетная палата РФ (работал зампредом с марта 1995 по январь 2001 гг.). И все (!) эти институты в период моей в них работы и в процессе прояснения сути происходившего вынужденно оказались в институциональной оппозиции тому, что делала власть. Внимательно слушал дискуссию и хотел бы обратить внимание на то, о чем еще не говорили. Вижу, что смешиваются три разных аспекта проблемы: — эмоциональный и морально-политический; — правовой; — социально-экономический. В части первого, уже прозвучали данные о том, что три четверти населения оценивают проведенную приватизацию негативно, как обман — и это обоснованный приговор. Почему люди так оценивают — об этом подробно говорил в передаче А.В.Бузгалин. Но в чем обман? Это уже вопрос и правовой. Первое. Подмена именных приватизационных счетов ваучерами — это прямое преступление. Сколько одних только фальшивых ваучеров в результате было вброшено — никто так и не подсчитал. Но еще страшнее — целенаправленная масштабная криминализация экономики. Руководителей предприятий подталкивали к тому, чтобы задерживать и не платить работникам зарплату и тут же рядом организовывать скупку у них за бесценок ваучеров. А рядом тут же ставили свой киоск по скупке ваучеров чистые бандиты — и они затем быстро договаривались и объединялись с руководством предприятий. Вот эта целенаправленная криминализация экономики и социальной сферы нанесла всем нам ущерб, несопоставимо бОльший, нежели те или иные, допустим, ошибки при организации приватизации. Это — масштабное преступление. Да, президент тогда имел право издавать указы, но ведь этот указ специально издавали в период каникул Верховного Совета и, более того, задерживали, не сообщали о нем — для того, чтобы истек срок, когда Президиум Верховного Совета мог бы его приостановить. Второе — «кредитно-залоговые аукционы». Помните, в прошлую кампанию по выборам президента баллотировался Прохоров, и кампания использовалась для насаждения мифа, что, мол, все было неправильно, может быть, не морально, но законно. Так вот это — ложь. Именно моя подпись стоит под обращением в августе 1996 года Счетной палаты к Генеральному прокурору с информацией о том, что «кредитно-залоговые аукционы» были притворной сделкой. Стороны притворялись, что делали одно, но на самом деле — другое. Все доказательства этому есть, я привел их и в своей книге («О бочках меда и ложках дегтя»). И это сверх масштабное преступление не должно иметь сроков давности. Третье (об этом я сказал не сразу, а в реплике чуть позже, здесь же приведу в единой логике): сдача в ходе приватизации ряда ключевых стратегических оборонных объектов в руки потенциального противника — США и НАТО («Калужский турбинный завод», «Пермские моторы» и многие другие). И небольшое примечание: любопытно, что на это «приватизаторы» на записи передачи стали тут же бессовестно возражать, мол, такого не было — видимо, сознают, что ныне в общественном мнении это, наконец-то, понимается как действительно государственное преступление, не допускающее прощения. Но продолжу. В части оборонки затем что-то все же удалось восстановить, но разгромлено, уничтожено — несопоставимо больше. В результате мы и сейчас в тотальной зависимости от Запада не только по микроэлектронике, но даже и по элементарным подшипникам. Более того, даже в таких сферах, где мы представляем себя великими — в энергетике, мол, мы — «энергетическая сверхдержава», так вот и там наша зависимость сейчас от западных производителей оборудования и услуг — катастрофическая. И, наконец, экономический аспект. Приватизация — это не более, чем инструмент экономической политики, обратный национализации. Не сам инструмент плох, а цели и методы тех, кто это делал. И национализацию — действие, обратное приватизации — недобросовестная власть может провести так, чтобы мы получили какую-то пустышку, всю в долгах, прибыли не имели, да еще и остались в результате всем обязаны. Приватизация — лишь инструмент. Как винтовка — бессмысленно спорить, вообще нужна винтовка или нет. Важно, в чьих она руках. А все наше обсуждение имеет смысл в одном случае — если мы извлекаем уроки на будущее. Вот Н.Б.Починок сказала, что теперь снова приватизацию проводить надо, но «с умом». Как лично знавший тех, кто это делал тогда, свидетельствую: глупеньких там не было. Не хватало не ума, а ответственности перед обществом. Так вот и теперь, подчеркиваю, не просто людей с какими-то особыми личными качествами, но институтов, гарантирующих ответственность власти перед обществом, как не было, так и нет. Затем дискуссия продолжилась, и мне позже был задан вопрос, могу ли перечислить ответственных по именам? Ответил, что, прежде всего, есть понятие «первый руководитель», но об ушедших… (в том смысле, что вина Ельцина очевидна, но говорить надо больше об ответственности тех, кто жив и поныне). Но есть и те, кто и сейчас живы и здравствуют — их имена уже звучали в передаче. Так беда не в том, что они живы, но в том, что они до сих пор на управлении государством и госсобственностью. И, на реплику одного из «приватизаторов», что начальник Контрольного управления и виноват — ведь сам же служил Ельцину, ответил: Ельцину не служил никогда. Служил государству, за что и был Ельциным уволен под предлогом «реорганизации» Контрольного управления. И последняя моя реплика из трех пунктов в конце передачи — как реакция на несколько прозвучавших тезисов «приватизаторов»: — то, что у нас есть сейчас — это никакой не «возврат к социализму». Большая доля госсобственности, но при частном характере присвоения общих плодов — это никакой не социализм (см. в моих статьях ранее о необоснованных сверх зарплатах и бонусах «топ-менеджерам» предприятий с госучастием, а также о «Роснефтегазе» — как целевом инструменте увода госресурсов «налево»); — не надо насаждать мифы, что государства не было, и поэтому никак более добросовестно «приватизаторы» действовать просто не могли. Как начальник Контрольного управления президента в 1992-м году, свидетельствую: воля руководства неукоснительно исполнялась, все рычаги для того были. Другое дело, какова была сама эта воля; — вся ситуация, описанная в ходе передачи А.В.Бузгалиным, результат не только приватизации, но всей проводившейся экономической политики. Приватизация же — просто самый очевидный индикатор недобросовестности тех, кто эту политику проводил. И в заключение, в связи с совпадением годовщин «ваучера» и расстрела из танков здания Верховного Совета в ходе ельцинского переворота 1993-го года, добавлю еще то, о чем в ходе записи передачи, в силу ограниченности времени, сказать не было возможности. За сутки до записи передачи интернет-издание КМ.ру взяло у меня интервью на тему: что было бы, если бы тогда, 24 года назад, удалось бы достигнуть компромисса между Верховным Советом и президентом? Не пересказывая все, что сказал в интервью, обращу в этом тексте внимание лишь на одно: не случайно эти даты совпадают. Переворот 1993-го года — это наша уже давно произошедшая и дружно поддержанная Западом «цветная» революция. Для того этот переворот и был совершен (спустя год после начала «ваучерной» приватизации), чтобы закрепить тот гибельный компрадорский курс самоуничтожения страны, который и привел нас в нынешнее состояние. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|