|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

https://antisovetsky.livejournal.com/66501.html

Пишет Антисоветский Блог (antisovetsky) 2017-10-25 10:30:00 - В связи с празднованием 50-летия Советской власти решено провести "день изобилия". А как будет отмечено 100-летие Советской власти? - Будут проведены два дня "изобилия". Разговор ленинградцев: - Лектор сказал, что скоро наступит изобилие. - Ничего, пережили блокаду. Бог даст - переживем и изобилие! О соседке, собирающейся в Израиль: - Подумать только! Она едет в такую даль, когда уже в пятидесяти километрах от Москвы жрать нечего! - Дайте, пожалуйста, килограмм мяса! - Мяса нет. - Но ведь на вашем магазине написано "мясо"! - Мало ли что написано! У меня на сарае написано "х...", а там дрова! Покупатель в гастрономе: - Опять у вас мяса нет? - Это неправда! Мяса нет в магазине напротив. У нас нет рыбы. Старушка в продовольственном магазине: - У вас есть сервелат? - Нет. - А Красовская колбаса? - Нет. - А докторская? - Нет. Ну и память у тебя, бабушка! Вовочка зубрит урок: " вороне где-то бог послал кусочек сыру..." - Папа, а разве бог есть? - Глупенький, а разве сыр есть? Это же басня! Мяса нет, колбасы нет, молока нет. Кругом посмотришь - и чего у нас только нет! Авоська теперь называется "нихераська". - Что это такое: много голов, хвост длинный, глаза горят, яйца маленькие и грязные? - Очередь за яйцами по 90 копеек. Трудящийся приходит домой и застает жену с любовником. - Вот ты здесь глупостями занимаешься, а во дворе напротив апельсины дают! - Как достать черную икру? - Она переименована в "рыбьи яйца": десяток - рубль тридцать. - Хорошо ли в Армении с мясом? - С мясом хорошо, а вот без мяса очень плохо! В публичный дом приходит клиент и видит: кругом одни русалки! - Я бы хотел женщину с ногами! - говорит он. - У нас сегодня рыбный день. - Может ли корова, отправившись из города-героя Москвы дойти до города-героя Волгограда? - Нет, ее съедят в городе-герое Туле. - Почему Пензе собираются присвоить звание города-героя? - Она три года в блокаде, не видит ни масла, ни мяса, но не сдается. В порядке борьбы за культуру обслуживания при входе в универмаг поставили двух человек. Каждого посетителя они встречают улыбками. Один говорит: "Милости просим!", другой - "Ничего нет!" - Развитию, какого вида спорта в СССР способствовала Московская Олимпиада? - Шаром покати. В Москве открылся магазин "Эрос" - с голыми полками. Последний раз редактировалось Chugunka; 12.12.2017 в 05:03. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

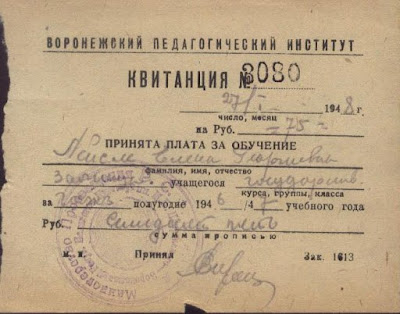

26 октября 1940 года было введено постановление №638 «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначений стипендий». В старших классах школ и в вузах вводилось платное обучение и с установленным размером годовой оплаты. Обучение в столичных школах стоило 200 рублей в год; в провинциальных – 150, а за обучение в институте уже приходилось выкладывать 400 рублей в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик, и 300 – в других городах.

Годовая плата примерно соответствовала средней месячной номинальной зарплате советских трудящихся в то время: в 1940 году она составила 338 рублей в месяц. Однако введение даже такой скромной платы для многих советских граждан закрыло возможность продолжить образование после 7 класса. А колхозники тогда вообще зарплаты не получали и работали в колхозе за трудодни. В результате проведенных «реформ» количество выпускников средних школ (8-10 классы), средних специальных учебных заведений и вузов сократилось вдвое. Советская власть сознательно добивалась ограничения количества людей со средним, среднеспециальным и высшим образованием. Стране нужны были люди у станка. И этого добивались мерами экономического характера: за учебу устанавливалась плата. Фактически Сталин в то время начал формирование новой сословности. Те же крестьяне не могли «выбиться в люди» даже через учёбу в техникуме, а рабочие – через вуз. Напомним, что в семьях того времени нормой было по 5-7 детей у крестьян и по 3-4 – у рабочих. И платить за обучение 2-3 детей было для них непосильной ношей. Тогда же, в конце 1940-го появилось положение «О государственных трудовых резервах СССР». Совет Народных Комиссаров получил право ежегодно призывать от 800 тысяч до 1 млн. человек городской и колхозной молодежи, начиная с 14 лет, в училища и школы фабрично-заводского обучения (ФЗО). Выпускники получали направления на предприятия, где обязаны были проработать 4 года. А позже появился указ об уголовной ответственности сроком до 1 года «за самовольный уход или за систематическое и грубое нарушение школьной дисциплины, повлекшее исключение» из училища (школы)». Фактически государство прикрепляло учащихся ФЗО.  Единственной социальной лестницей для низов тогда стали военные училища – обучение в них было бесплатным. Либо после службы в армии – работа в НКВД. Но и при Хрущёве за школьное образование фактически приходилось платить. 24 декабря 1958 года был принят закон «Об укреплении связи школы с жизнью», вводивший обязательное восьмилетнее образование. Но при этом учащиеся 9-10-го классов должны были по 2 дня в неделю работать на производстве или в сельском хозяйстве – всё, что они производили за эти 2 дня работы на заводе или в поле, шло в оплату школьного образования. Для поступления в вуз теперь требовался стаж работы не менее двух лет после окончания школы. Эта «школьная реформа» была отменена сразу после смещения Хрущёва, а окончательно современный вид школьное образование приняло лишь при Брежневе, в 1966 году. Источник http://ttolk.ru/?p=3912 |

|

#3

|

||||

|

||||

|

Да, чуть не забыл: в хронику распада СССР следовало бы добавить и заявления о суверенитете коммунистических партий, которые выходили из КПСС! Как-нибудь напишу об этом...

Кончен бал, погасли свечи, Не успевшие поджечь Всю планету, И не вечным Оказался красный меч, Пропитавший кровью землю Невиновной стороны, Что бельмом сияла белым В чёрном глазе сатаны. Сатана гулять устал, Гаснут свечи, кончен бал. И на площади на красной, На которой дьявол жил, Перестанут поджигаться Те, кого допёк режим. И слетит Шароголовый С пьедестала прямо в ад, И ему там черти новый Мавзолей соорудят... Сегодня знаменательная дата: 18 лет назад, в декабре 1991, официально приказал долго жить Советский союз. Надо отметить, что по факту «Союз советских социалистических республик» прекратил своё существование примерно за год до того, к тому моменту, когда практически все составлявшие его республики объявили о своём суверенитете или даже о независимости. Декларации об этих решениях содержали в себе и отказ от определений «советская» и «социалистическая», посему название СССР в 1991-м употреблялось лишь по инерции. Окончательно подкосил разваливающееся государство августовский «путч трясущихся рук», а уже в декабре всё было кончено. Предлагаю проследить, как агонизировал былой колосс: 1988 20 февраля — внеочередная сессия облсовета Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) решила просить Верховные советы Азербайджанской и Армянской СССР о передаче области из состава Азербайджана в состав Армении, а также Верхсовет СССР - поддержать такой вариант решения вопроса. 14 июня — Верхсовет Армянской ССР дал согласие на включение НКАО в состав республики. 17 июня — Верхсовет Азербайджанской ССР принял решение о сохранении НКАО в составе АзССР. 22 июня — повторное обрашение облсовета НКАО в Верхсовет СССР о передаче области в состав Армении. 12 июля — сессия облсовета НКАО приняла решение о выходе из состава Азербайджанской ССР. 18 июля — президиум Верхсовета СССР объявил, что считает невозможным изменение границ и установленного на конституционной основе национально-территориального деления Азербайджанской и Армянской ССР. 11 сентября — первый публичный призыв к восстановлению независимости Эстонии на Певческом поле. 6 октября — Верхсовет Латвийской ССР принял постановление о придании латышскому языку статуса государственного. 30 октября — всенародное голосование по вопросу о языке в Эстонской ССР. 16 ноября — на внеочередной сессии Верхсовета Эстонской ССР приняты Декларация о суверенитете и Декларация о союзном договоре. 17-18 ноября — на сессии Верхсовета Литовской ССР принято дополнение к конституции республики, предусматривающее придание литовскому языку статуса государственного. 26 ноября — президиум Верхсовета СССР признал решения Верхсовета Эстонии от 16.11.88 недействительными в связи с несоответствием конституции Союза. 5-7 декабря — Верхсовет Эстонской ССР внёс изменения в конституцию республики, в соответствии с которыми эстонский язык на её территории становится государственным. 1989 12 января — президиум Верхсовета СССР ввёл особую форму управления в НКАО. 22 февраля — опубликовано обращение высших органов власти и ЦК КП Эстонской ССР об объявлении 24.02 Днём независимости Эстонии. 18 марта — в селе Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР состоялся многотысячный сход абхазов, в котором приняли участие как простые трудящиеся, так и партийно-правительственные руководители республики. На повестке дня стоял вопрос о политическом статусе Абхазской республики. Итогом схода стало принятие специального воззвания к руководителям СССР и ведущим ученым Академии наук СССР - «Лыхненского обращения» с просьбой «возвращения Абхазии политического, экономического и культурного суверенитета в рамках ленинской идеи федерации». Под обращением поставили свои подписи более 30 тысяч человек. 7 мая — сессия Верхсовета Латвии приняла закон о языке, которым латышскому придан статус государственного. 18 мая — Верхсовет Литовской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Верхсоветы Литвы и Эстонии осудили советско-германский договор 1939 и потребовали признать его незаконность с момента подписания. Позднее к ним присоединился Верхсовет Латвии. 29 мая — Верхсовет Армянской ССР принял указ о признании 28 мая Днём восстановления армянской государственности. 6 июня — опубликовано сообщение о принятии Верхсоветом Украинской ССР закона о языках, которым украинской получает статус государственного, русский признаётся языком межнационального общения. 28 июля — Верхсовет Латвийской ССР принял закон о суверенитете республики. 22 августа — комиссия Верхсовета Литовской ССР по изучению германо-советских договоров и их последствий констатировала, что, поскольку эти договора незаконны, они не имеют юридической силы, а значит Декларация о вступлении Литвы в СССР и Закон СССР о принятии Литовской ССР в состав СССР не действуют. 1 сентября — сессия Верхсовета Молдавской ССР приняла закон о языке, признавший государственным молдавский, языками межнационального общения - молдавский и русский. 19 сентября — созван пленум ЦК КПСС по национальному вопросу. 23 сентября — Верхсовет Азербайджанской ССР принял закон о суверенитете республики. 25 сентября — Верхсовет Литвы объявил присоединение республики к СССР в 1940 незаконным. 21 октября — Верхсовет Узбекской ССР принял закон о государственном языке (узбекский). 10 ноября — президиум Верхсовета СССР принял постановление о несоответствии некоторых законодательных актов союзных республик (Азербайджана, прибалтийских) конституции СССР. Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР принял решение о её преобразовании в автономную республику. 19 ноября — Верхсовет Грузинской ССР принял поправку к республиканской конституции, дающую ему право накладывать вето на союзные законы и объявлявшую природные богатства собственностью республики. Подтверждено право свободного выхода из СССР. 27 ноября — Верхсовет СССР принял закон об экономической самостоятельности Литвы, Латвии и Эстонии. 1 декабря — Верхсовет Армянской ССР принял постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». 3 декабря — в Рыбнице проведён референдум по вопросу о целесообразности создания Приднестровской автономной социалистической республики. 91,1% принявших участие в голосовании высказались за создание автономии. 4 декабря — Верхсовет Азербайджанской ССР принял постановление «О мерах по нормализации обстановки в Нагорно-Карабахской области Азербайджанской ССР». 7 декабря — Верхсовет Литвы отменил 6-ю статью конституции республики о руководящей и направляющей роли компартии. 1990 10 января — президиум Верхсовета СССР принял постановления о несоответствии армянских актов по НКАО конституции СССР и неправомочности азербайджанских решений. 15 января — президиум Верхсовета СССР принял указ «Об объявлении чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской автономной области и некоторых других районах». 19 января — провозглашена независимость Нахичеванской АССР 22 января — Верхсовет Азербайджанской ССР объявил указ президиума Верхсовета СССР от 19.01.90 агрессией против республики. 26 января — Верхcовет Белорусской ССР принял закон о языках, в соответствии с которым белорусский провозглашен государственным зыком республики. 9 марта — Верхсовет Грузии принял декрет о гарантиях защиты суверенитета республики. Денонсированы договор 1921 и союзный договор 1922. 11 марта — сессия Верхсовета Литвы. Принят акт «О восстановлении независимого Литовского государства». Литовская ССР переименована в Литовскую республику. Отменено действие Конституции СССР и Литовской ССР на территории республики. 12 марта — III Съезд народных депутатов СССР отменил 6-ю статью Конституции СССР («Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является КПСС»). После этого за несколько дней возникло около 30 различных партий. 14 марта — на том же Съезде принято решение об учреждении поста президента СССР. Им избран генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Верхсовета М.С. Горбачёв. 23 марта — компартия Эстонской ССР объявила о выходе из состава КПСС. 24 марта — на сессии Верхсовета Узбекской ССР президентом республики избирается 1-й секретарь ЦК компартии И.А. Каримов. 30 марта — Верхсовет Эстонии принял закон «О государственном статусе Эстонии», отрицающий законность государственной власти СССР в Эстонии с момента её установления и провозглашающий начало восстановления Эстонской республики. 3 апреля — Верхсовет СССР принял закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Им, в частности, объявлены юридически ничтожными декларации Верхсоветов прибалтийских республик об аннулировании вхождения в СССР и вытекающие из этого правовые последствия и решения. 24 апреля — Верхсовет Казахской ССР избрал первым президентом Казахстана 1-го секретаря компартии Н.А. Назарбаева. 26 апреля — Верхсовет СССР принял закон «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации». Согласно ему, «автономные республики - советские социалистические государства, являющиеся субъектами федерации - Союза ССР» 4 мая — Верхсовет Латвии принял Декларацию о восстановлении независимости Латвийской республики. 8 мая — Эстонская ССР официально переименована в Эстонскую Республику. 12 июня — 1-й Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. 20 июня — Верхсовет Узбекистана принял Декларацию о суверенитете Узбекской ССР. 23 июня — Верхсовет Молдавии принял Декларацию о суверенитете ССР Молдова, а также утвердил Заключение специальной комиссии по пакту Молотова-Риббентропа, в котором создание Молдавской ССР объявлено незаконным, а Бессарабия и Северная Буковина - оккупированными румынскими территориями. 16 июля — Верхсовет Украинской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. 20 июля — Верхсовет Северо-осетинской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. 27 июля — Верхсовет Белорусской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Белоруссии. 1 августа — опубликовано Заявление Совета Балтийских государств о том, что они не считают возможным участвовать в разработке Союзного договора. 17 августа — М.С. Горбачёв на манёврах в Одесском военном округе: «В том виде, в каком Советский союз существовал до сих пор, он исчерпал свои возможности». 19 августа — провозглашена независимость Гагаузии от Молдавии. 22 августа — Верхсовет республики принял Декларацию «О государственной самостоятельности Туркменской ССР». 23 августа — Верхсовет Армянской ССР принял Декларацию о независимости. Утверждено новое название: «Республика Армения», которая, однако, осталась в составе СССР. 24 августа — Верхсовет Таджикистана принял Декларацию о государственном суверенитете Таджикской ССР. 25 августа — абхазская часть депутатов Верхсовета Абхазской АССР приняла Декларацию «О государственном суверенитете Абхазской ССР» и постановление «О правовых гарантиях защиты государственности Абхазии». 26 августа — Верхсовет Грузинской ССР объявил акты Верхсовета Абхазии недействительными. 2 сентября — на II Чрезвычайном съезде депутатов всех уровней Приднестровья было принято решение провозгласить Приднестровскую Молдавскую ССР в составе Советского союза. 3 сентября — постановлением Верхсовета ССР Молдова президентом республики назначен М.И. Снегур. 20 сентября — Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области провозгласил Южно-Осетинскую советскую демократическую республику, принята Декларация о национальном суверенитете. 25 октября — Верхсовет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. 27 октября — президентом Киргизской ССР избран президент Академии наук А.А. Акаев. Президентом Туркменской ССР всенародным голосованием избран 1-й секретарь ЦК компартии и председатель Верхсовета С.А. Ниязов («за» проголосовало 98,3% избирателей). 14 ноября — Верхсовет Республики Грузия принял закон «Об объявлении переходного периода» с целью подготовки основ «восстановления полной государственной независимости Грузии». Изменены все прежние государственные атрибуты Грузинской ССР (гимн, государственный флаг и герб). 24 ноября — на всенародное обсуждение вынесен проект Союзного договора, предусматривающий создание Союза суверенных советских республик. 15 декабря — Верхсовет Киргизской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Республики Кыргызстан. 9-10 декабря — выборы в Верхсовет Южно-Осетинской республики (жители грузинской национальности их бойкотировали). Председателем ВС избран Т. Кулумбегов. Верхсовет Республики Грузия принял решение об упразднении осетинской автономии. 17 декабря — на первом заседании IV Cъезда народных депутатов СССР выдвинуто предложение о вотуме недоверия президенту СССР (автор - С. Умалатова). 22 декабря — указ президента СССР «О мерах по нормализации обстановки в ССР Молдова», в котором обращалось внимание на то, что «в ряде принятых Верховным Советом республики актов ущемляются гражданские права населения немолдавской национальности». В то же время, решения о провозглашении Гагаузской Республики и ПМССР объявлены не имеющими юридической силы. 24 декабря — 4-й Съезд народных депутатов СССР по инициативе президента принял постановление о проведении референдума СССР по вопросу о Союзе советских социалистических республик. 27 декабря — на IV Cъезде народных депутатов СССР вице-президентом Союза избран Г.Н. Янаев. Верхсовет РСФСР принял постановление об объявлении 7 января (Рождество Христово) нерабочим днём. ? декабря — Верхсовет Аджарской АССР Грузинской ССР принял решение о переименовании в Аджарскую автономную республику. 1991 12 января — в Таллине подписан Договор об основах межгосударственных отношений РСФСР с Эстонской Республикой. В статье I Договора стороны признали друг друга независимыми государствами. 20 января — на территории Крымской автономной области состоялся первый в истории СССР референдум, в котором участвовали 81,3% избирателей. На вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?» - положительно ответили 93,26% участников референдума. 28 января — президент СССР М.С. Горбачёв подтвердил конституционное право выхода Эстонии (и остальных союзных республик) из СССР. февраль — к началу месяца о решении не участвовать в референдуме 17 марта объявили прибалтийские республики, а также Армения, Грузия и Молдавия. Независимость Литвы признана Исландией. 12 февраля — Верхсовет Украины принял Закон «О восстановлении Крымской автономной советской социалистической республики» (в пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР). 3 марта — референдум по вопросу независимости Эстонской Республики, в котором приняли участие лишь правопреемные граждане Эстонской Республики (в основном эстонцы по национальности), а также лица, получившие так называемые «зелёные карточки» Конгресса Эстонии. 78% проголосовавших поддержали идею независимости от СССР. 9 марта — опубликован доработанный проект Договора о Союзе суверенных республик. 17 марта — состоялся референдум СССР по вопросу о сохранении Советского союза как обновлённой федерации равноправных суверенных республик. Проводился в 9 союзных республиках (РСФСР, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан), а также в республиках, входящих в состав РСФСР, Узбекистана, Азербайджана и Грузии, в Приднестровье. 9 апреля — Верхсовет Республики Грузия принял «Акт о восстановлении государственной независимости Грузии». 4 мая — Собрание депутатов советов Южной Осетии всех уровней проголосовало (при 1 голосе «против») за отмену самопровозглашенной Южно-Осетинской республики и возвращение к статусу автономной области. Это решение было отвергнуто Верхсоветом Грузии. 22 мая — Верхсовет СССР принял постановление, требующее привести текст проекта Союзного договора в соответствие с итогами референдума. 23 мая — Верхсовет ССР Молдова принял закон о переименовании в Республику Молдова. 26 мая — проведены президентские выборы в Грузии, на которых одержал победу председатель Верхсовета З.К. Гамсахурдиа. 7 июня — Верхсовет Украины принял решение о передаче всех госпредприятий и организаций союзного подчинения под контроль республики. 12 июня — выборы президента РСФСР, победу одержал председатель Верхсовета Б.Н. Ельцин (57,30% голосов «за»). 17 июля — опубликовано Обращение к Верхсовету СССР представителей регионов (Приднестровская Молдавская ССР, Гагаузская республика, Абхазская автономная республика, Юго-Осетинская АО, Межрегиональный совет Эстонской ССР, Шальчининкайский район Литовской ССР), население которых выразило желание остаться в составе обновлённого Союза. 23 июля — очередная встреча руководителей делегаций республик в Ново-огарёво. Работа над проектом Союзного договора завершена. Подписание договора назначено на 20 августа. 29 июля — Россия признала независимость Литвы. 15 августа — опубликован проект Договора о Союзе суверенных государств (Союз советских суверенных республик). 19 августа — «Обращение советского руководства» о создании ГКЧП для эффективного осуществления режима чрезвычайного положения. 20 августа — Верхсовет Эстонской республики принял Резолюцию «О государственной независимости Эстонии». 21 августа — Верхсовет Латвийской республики принял Конституционный закон о государственном статусе республики. 22 августа — указ президента СССР «Об отмене антиконституционных актов организаторов государственного переворота». 23 августа — Ельцин подписал указ о приостановлении деятельности КП РСФСР, её имущество конфисковано. Распущена компартия Молдавии. 24 августа — Верхсовет Украинской ССР провозгласил Украину независимым демократическим государством. Ельцин заявил о признании РСФСР независимости прибалтийских республик. 25 августа — Верхсовет Белорусской ССР принял решение о придании Декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона. Также приняты постановления об обеспечении политической и экономической самостоятельности республики и о приостановке деятельности компартии. Верхсовет Приднестровской Молдавской ССР принял «Декларацию о независимости ПМССР». 27 августа — чрезвычайная сессия Верхсовета Молдавии приняла закон «О декларации о независимости», который объявлял не имеющим юридической силы закон 02.08.40 «Об образовании союзной Молдавской ССР». 30 августа — Верхсовет Азербайджана принял Декларацию о независимости республики. 31 августа — принята Декларация о независимости Республики Узбекистан (1 сентября объявлен Днем независимости). Провозглашена независимость Киргизии. 1 сентября — сессия Совета народных депутатов Южной Осетии отменила решения Собрания депутатов советов всех уровней 04.05.91 как юридически неправомочное, упразднила Собрание как неконституционный орган и провозгласила Республику Южная Осетия в составе РСФСР. Это решение аннулировано грузинским парламентом. 2 сентября — на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного советов народных депутатов Азербайджана провозглашено создание Нагорно-Карабахской республики. IV съезд депутатов всех уровней Приднестровья утвердил конституцию, флаг и герб ПМССР. 6 сентября — в связи с провозглашением независимости Украины чрезвычайная сессия Верхсовета Крымской автономии приняла Декларацию о государственном суверенитете республики Крым. 6 сентября — Госсовет СССР на своём первом заседании признал независимость прибалтийских республик. 9 сентября — в связи с провозглашением независимости Таджикская ССР переименована в Республику Таджикистан. 17 сентября — Латвия, Литва и Эстония стали полноправными членами Организации объединённых наций. 19 сентября — Белорусская ССР переименована в Республику Беларусь, приняты новый государственный герб и новый государственный флаг. 21 сентября — по результатам референдума в Армении подавляющее большинство населения высказалось за выход из состава СССР и установление независимой государственности. Верхсовет республики принял «Декларацию о независимости Армении». 1 октября — в ходе работы над Союзным договором возникло новое название будущего союза: «Союз свободных суверенных республик». 18 октября — в Кремле президент СССР и руководители 8 республик (без Украины, Молдавии, Грузии и Азербайджана) подписали Договор об экономическом сообществе суверенных государств. На съезде судей России Б.Н. Ельцин заявил, что Россия прекратила финансирование союзный министерств (кроме министерств обороны, путей сообщения и атомной энергетики). 21 октября — открылась первая сессия обновлённого республиками Верхсовета СССР. 27 октября — по итогам референдума Верхсовет Туркменской ССР принял Декларацию о независимости, утвердил новое название: Туркменистан. 31 октября — Cъезд народных депутатов РСФСР утвердил новый государственный флаг - бело-сине-красный. 1 ноября — представлен альтернативный проект Союзного договора, в котором будущий союз определяется как «Союз суверенных государств - конфедеративное государство», действующее в рамках полномочий, добровольно делегированных его участниками. 5 ноября — в связи с фактическим распадом СССР решением Верхсовета Приднестровская Молдавская ССР переименована в Приднестровскую Молдавскую республику. 6 ноября — Ельцин подписал указ о прекращении деятельности на территории РСФСР КПСС, роспуске её организационных структур и национализации имущества. Верхсовет Украины дал согласие на парафирование правительством республики Договора об экономическом сообществе, который в тот же день подписан. 15 ноября — Ельцин сформировал под своим руководством новое правительство РСФСР («кабинет реформ») и подписал пакет из 10 президентских указов и правительственных постановлений о реальном переходе к рыночной экономике. 18 ноября — на сессии Верхсовета утверждён государственный флаг Республики Узбекистан, принят закон о выборах президента. 23 ноября — Верхсовет Азербайджанской республики принял постановление о ликвидации НКАО. Верхсовет СССР признал это решение недействительным. 24 ноября — первым президентом Таджикистана избран председатель Верхсовета республики Р.Н. Набиев. 27 ноября — опубликован последний проект Союзного договора: «Договор о Союзе суверенных государств». Последнее заседание Госсовета СССР - по вопросу об обострении ситуации между Арменией и Азербайджаном. 1 декабря — референдум на Украине по вопросу о независимости республики (90,32% голосовавших «за») и выборы президента (Л.М. Кравчук). Референдум об автономии Закарпатья, «за» высказались 78% проголосовавших. Президентские выборы в Казахстане («за» Н.А. Назарбаева проголосовали 98,7% избирателей). Референдум о независимости Приднестровской Молдавской республики: в голосовании приняло участие 78% избирателей, из них «за» проголосовали 97,7%. 3 декабря — Верхсовет СССР одобрил проект Договора о Союзе суверенных государств. Внешэкономбанк СССР приступил к свободной продаже валюты гражданам (покупка - 90 руб. за 1$, продажа - 99 руб. за 1$). 4 декабря — опубликовано заявление президента РСФСР о признании независимости Украины. 5 декабря — Верхсовет Украины принял «Послание к парламентам и народам всех стран». В частности, объявлено о том, что Союзный договор 1922 утратил силу. 8 декабря — руководители России, Украины и Беларуси на встрече в резиденции «Вискули» в Беловежской пуще объявили: «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование». Подписано Заявление глав государств об образовании Содружества независимых государств. На выборах президента Молдовы избран М.И. Снегур. 10 декабря — Верхсовет Республики Беларусь ратифицировал Соглашение о создании СНГ и принял постановление о денонсации Договора 1922 об образовании СССР. Верхсовет Украины ратифицировал Беловежское соглашение. Проведён референдум о статусе Нагорно-Карабахской республики («за» независимость высказались 99,89% участников). 11 декабря — Киргизия и Армения заявили о присоединении к СНГ. 12 декабря — Верхсовет РСФСР ратифицировал Соглашение о создании СНГ (76,1% голосовавших «за»). 13 декабря — встреча глав государств Средней Азии и Казахстана в Ашхабаде, одобрена инициатива создания СНГ. 16 декабря — Верхсовет Казахстана принял Закон о государственной независимости республики. 18 декабря — послание Горбачёва участникам будущей встречи в Алма-Ате по созданию СНГ. В нём, в частности, предложено «наиболее подходящее название: Содружество европейских и азиатских государств». Россия признала независимость Молдавии. 19 декабря — Ельцин объявил о прекращении деятельности МИД СССР. 20 декабря — Президиум Верхсовета РСФСР принял постановление об упразднении Государственного банка СССР. 21 декабря — в Алма-Ате состоялось подписание «Декларации о целях и принципах СНГ» (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, РФ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина). «С образованием Содружества независимых государств Союз советских социалистических республик прекращает своё существование». Украина признала независимость Молдавии. В Грузии части Национальной гвардии под предводительством Т. Китовани подняли мятеж против режима З.К. Гамсахурдиа. 24 декабря — СССР официально перестал быть членом Организации объединённых наций. Его место заняла РФ, к которой также перешли права постоянного члена Совета безопасности ООН. 25 декабря — Горбачёв выступил по телевидению с заявлением о прекращении деятельности на посту президента СССР и Верховного главнокомандующего. Вслед за этим на Кремлём спущен красный флаг, заменённый российским трёхцветным. После отставки Горбачёвым переданы Ельцину резиденция в Кремле и т.н. «ядерный чемоданчик». Верхсовет РСФСР постановил принять новое официальное название республики - Российская Федерация (Россия). США объявили об официальном признании России, Украины, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. 26 декабря — под председательством казахского писателя А.Т. Алимжанова состоялось последнее заседание Совета республик, верхней палаты Верхсовета СССР. Принята официальная декларация №142-Н, в которой конституируется, что с созданием СНГ Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает своё существование. Прекращается также деятельность самого Верхсовета. 27 декабря — с утра Ельцин занял рабочий кабинет Горбачёва в Кремле. 29 декабря — первым президентом Узбекистана избран И.А. Каримов (86% голосов избирателей «за»). ________________________________________ Интересно, про перенос столицы из Москвы в Минск совершенно не помню, как вспоминают в комментариях: "Расскажу как помню. До октября 1991 ощущения, что союзу конец не было. Был очередной съезд народных депутатов, где Назарбаева избрали главой союзного парламента, а Силаева премьером. Очень жестко вели дело к конфедерации, много говорилось что союз спасать надо. Знаменитая карта в Комсомолке - кто уходит, кто остается. Уходили Молдавия, Грузия, Прибалтика. Общее настроение - "Блажен кто посетил сей мир в его минуты роковые". Первые мои командировки в москву. Там какой то бардак. В одном магазине копчености-деликатесы по каким то смешным ценам двадцати сортов, в другом в 5 минутах хода вообще нет ничего. То есть абсолютно. Одна лампочка и грузчик, охраняющий пустые витрины. Снятие Панкова, назначение Шеварднадзе на пост министра внешних сношений. Вот именно в этот момент и стало ясно, что дело идет к концу. ВОт такое ощущение у меня тогда возникло. Но в целом ничего страшного не происходило.Разговоры про ССГ, команда под таким названием уже играет на молодежном чемпионате мира по хоккею. Встречи в Ново-Огареве, про которые каждый день сообщает телевидение. Утро после БП - выхожу на кухню, по радио сообщают. Запомнилось,что больше всего меня поразил перенос столицы союза государств в Минск. Сейчас как то не вспоминают про этот факт, но тогда какое то время Минск воспринимался как новая столица Союза. Пытаюсь себя успокоить, как то переживать. На кухню выходит жена - объясняю ей что кажется ничего страшного. Свергли Горбачева и перенесли столицу от греха подальше в Минск. Вот до сих пор помню успокаивающую мысль - правильно сделали, решил обойтись без Кремлевской надстройки, создать свой союз. Еще ощущение - ну наконец этот бардак с союзным договором закончен. Потом приходит сообщение, что среднеазиаты собираются и хотят также вступить в Союз. Горбачев не сдается и пытается как то легализовать СНГ через свой проект союзного договора. В новостях несколько раз проскальзывает фраза - "Столица нашей Родины город-герой Минск". Но про общесоюзный статус Минска быстро забывают . Последнее выступление Горбачева. Чувство легкой печали. Объявление о надвигающихся реформах. Быстрый рост цен на продукты питания в нашем городе при пропадании дефицита, как класса. очередная спасительная мысль - ну и что что цены отпустят, у нас они и так растут при этом товара в магазинах завались. Только что запущена третья птицефабрика, на этот раз индюшиная и проблем с мясом в городе почти нет..." Последний раз редактировалось Chugunka; 12.12.2017 в 05:05. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

https://tiina.livejournal.com/9680689.html

2017-10-27 15:00:00 Средний советский гражданин с образом жизни подпольных миллионеров был знаком разве что по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Обладатель миллионов Корейко жил тихо, внимания к себе не привлекал и ждал краха советской власти. Настоящие советские миллионеры даже в тех условиях жили так, что им бы позавидовали даже «официальные» богачи того времени — успешные актеры, певцы и партийные функционеры.  Зигфрид Газенфранц Зигфрид Газенфранц и его компаньон Исаак Зингер сколотили состояние на вечном советском дефиците и любви граждан хорошо одеваться. Сначала они открыли «третью смену» на фабрике, а затем — подпольное производство в заброшенных ангарах. Продукция расходилась как горячие пирожки. Газенфранц купил для семьи дом, нанял прислугу. Жена его носила бриллиантовые украшения. У него был большой кабинет и лаборатория в отдельном флигеле. Вечерами миллионер любил размышлять и писать собственный «Кодекс строителя коммунизма». В нем он оправдывал власть денег и подчеркивал, что все хорошо, что хорошо для конкретного человека. Газенфранц был в числе евреев-эмигрантов, отлично знавших, как живут «на Западе». Дома у него говорили на румынском языке. Через некоторое время миллионер пошел на рискованный шаг — приобрел в одном из дипломатических представительств «Роллс-Ройс». В Советском Союзе, где вершиной успеха была «Чайка», а для «простого» человека - «Волга». Автомобиль был подержанным, но можно представить, как он был заметен на улицах. Исаак Зингер Полный тезка знаменитого изобретателя персональной швейной машинки тоже разбогател на пошиве одежды и штор. Когда он был маленьким, его семья была сослана в Кыргызстан «за излишнюю предпринимательскую деятельность» отца, ранее исключенного из партии «за связь с троцкизмом». Позже, когда самого Исаака Зингера арестовали, его сестру вызывали в КГБ для выяснения, почему она не донесла на брата. Исаак Зингер жил на широкую ногу — доход предприятия составлял 400 тысяч рублей в год (при стоимости «Волги» - 5 тысяч). Он тоже приобрел себе иномарку, с размахом гулял в ресторанах и ни в чем не нуждался. У других участников подпольной компании деньги в прямом смысле хранились «в банках» - на дачах, в земле. Другого способа припрятать доход не существовало. Возможно, Зингер и Газенфранц тоже пошли этим путем. Слухи о заработках на фабрике расходились по городу. На иномарках ездили не только Зингер и Газенфранц, но и их помощники. Непомерные траты никто не думал скрывать — дело происходило в Киргизии, на самой окраине Союза. Арест миллионеров Местные власти закрывали глаза на деятельность компаньонов, получая хорошие взятки. Фабрика планы перевыполняла и регулярно получала грамоты из Москвы. Члены группы спали спокойно — им казалось, что это дает гарантию безопасности. Но хрущевское стремление искоренить спекуляцию и подпольные производства оказалось сильнее. В 1962 году всю сеть (более 150 человек) арестовали. На суде Газенфранц оправдывал свою деятельность тем, что ущерба государству они не нанесли, имущества не присвоили и производство осуществляли за свои деньги. Но подпольных миллионеров все равно приговорили к расстрелу — задним числом, потому что их арестовали еще до того, как экономические преступления вернулись в список «расстрельных» статей.(с) Последний раз редактировалось Chugunka; 12.12.2017 в 05:06. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

Оригинал взят у kvadropril в Зачем капиталистическому Западу нужно было помогать коммунистам ?

Если вкратце, то в литературе и мифологии утвердился следующий перечень причин условий-причин успешности индустриализации: 1. Индустриализация была оплачена резким понижением уровня жизни и уровня потребления населения даже по сравнению с годами НЭП. 2. Чтобы оплатить индустриализацию СССР старался как можно больше выкачать из страны и продать это на Западе. 3. На Западе начался жестокий экономический кризис, и капиталисты были заинтересованы в сбыте своей продукции в СССР. Благодаря кризису СССР удалось получить массу оборудования и привлечь десятки тысяч иностранных специалистов. 4. Благодаря первым двум фактам, а также практически бесплатному труду миллионов людей, многие из которых просто бежали на стройки социализма из голодающих деревень, удалось построить в первую пятилетку до 1500 промышленных предприятий. Соответственно, весь сыр-бор вертится вокруг этих постулатов. На мой же взгляд, это совсем не главные условия при проведении индустриализации. Кроме того, некоторые из них не совсем адекватно представляются. Мои комментарии: 1. Абсолютно согласен. Уровень жизни населения в 1930-1935 годах даже по сравнению с "кризисными" 1927-1929 годами упал в два-три, а то и четыре раза. Однако значение этого факта я бы не стал возводить в абсолют. СССР 20-х годов - это бедная страна, чей жизненный уровень на треть в среднем уступал даже показателям 1913 года. Серьезных накоплений у населения не было. 2. СССР торговал сырьем. Пока этот факт не осознают те, кто говорит об индустриализации, дальнейшее обсуждение просто невозможно. До 1930 года цены на зерно, лес, меха, продукты питания и т.п. был в мире относительно высоким. Но уже со второй половины1930 года началось их обвальное падение. К 1931 году цены упали по ряду видов продукции до 6-8 раз. В такой ситуации можно было гнать сколько угодно сырья, но выручка оставалась все равно низкой. Теперь бегло факты. Золотовалютные запасы СССР с 1927 по 1929 годы с 300 миллионов рублей сократились до 90. Добыча золота в год тогда составляла в СССР от 15 до 45 тонн. В 1935 году было добыто чуть менее 100 тонн, с учетом Торгсина получилось около 107 тонн. Объем экспорта СССР в год составлял от 350 до 450 миллионов долларов (специально беру самую высокую оценку). К 1929 году (до начала индустриализации!) задолженность СССР только перед американскими частными фирмами составлял не менее 350 миллионов долларов. Экспорт СССР состоял из зерна, лесоматериалов, пушнины, мехов, золота, нефти и так далее. Золотой запас, доставшийся от РИ, был вывезен на Запад еще к 1921-1922 годам окончательно. Тогда же за границу ушла львиная доля культурных и материальных ценностей. Продажи предметов искусства, украшений, картин и тому подобного с 1929 года давали мизерную выручку – несколько миллионов долларов в год. Внутренние резервы по золоту и валюте (на руках у населения) к 1929 году оценочно составляли 100-120 миллионов рублей (оценка ГПУ). Это около 55 миллионов американских долларов – стоимость лишь нескольких крупных предприятий. Практически все это было изъято в 1929-1933 годах. Доля СССР в международной торговле составляла 1,7 процента в среднем (у РИ – около 3,5-4 процентов). В 1930 году рухнули цены на сырьевые товары. Экспорт из СССР сырья и зерна носил часто демпинговый характер, товары нередко продавались по ценам ниже рыночных, часть товаров портилась из-за нарушений условий складирования, воровства и так далее. Это приводило часто и к международным скандалам. Тем не менее, ряд стран Запада, например, Великобритания, старалась приобретать иногда некоторые товары из СССР (зерно) по ценам более высоким, чем у внутренних производителей или Канады. Это несколько раз приводило к скандалам. Доля СССР в импорте промышленного оборудования в мире стала заметной только один раз – в 1931 году, когда по ряду видов продукции СССР занял до 25-40 процентов мирового импорта (краны, прессы и т.п. оборудование). В другие годы доля СССР в мировом импорте машиностроительной продукции не превышала 5-8 процентов (основными приобретателями были Китай, Япония, ряд европейских стран, Бразилия и так далее). Мировой кризис привел к резкому падению цен на сырье – в 2-8 раз. Цены на технологическое оборудование снизились в среднем лишь на 15-35 процентов. В СССР в несколько лет было построено 1500 новых предприятий. Даже если статистика врет, то можно взять и 1000. Если каждое предприятие обошлось хотя бы лишь в 1 миллион долларов (оборудование, проектирование, услуги инженеров, рабочих, перевозка и т.п.), это означало бы затраты в размере 1 миллиарда долларов. Или двух миллиардов рублей (золотом). Но это минимальные цифры, ниже плинтуса. Крупнейшие тракторные заводы, металлургические комбинаты вряд ли стоили дешевле 20-40 миллионов долларов (и то, это минимум). Сопоставив все эти данные, не сложно прийти к выводу, что никакое сталинское «выжимание соков» из населения, гонка зерна за границу и продажа картин не могли бы обеспечить такой приток оборудования, технологий, специалистов, да еще в сжатые сроки – 1929-1932 годы. За три с небольшим года. Также не выдерживает критики и постулат, что изнывающий от кризиса Запад начал сбывать свою машиностроительную продукцию в СССР в погоне за деньгами. У СССР ДЕНЕГ НЕ БЫЛО. Да и доля СССР в импорте машиностроения все же была не такой уж и значимой в мире тогда. Секрет «сталинской» индустриализации в ТОМ, что Запад принял стратегическое решение накачать Россию индустриальным и технологическим фаршем. Только благодаря этому и получились те пресловутые 1500 предприятий в первую пятилетку. Не будь этого решения, СССР в лучшем случае к 1935 году вышел бы на уровень плюс 25-30 процентов от уровня 1913 года, например, по выплавке металла (на уровень 1913 года вышли в 1928-1929 году – около 4 миллионов тонн стали) - около 5-5,5 миллионов тонн. Пусть будет даже 6 миллионов тонн. Чем было мотивировано решение Запада? Читайте продолжение и знайте,что никакой блокады СССР со стороны Запада никогда НЕ БЫЛО. СССР имел возможность покупать (за счет американского государства, которое КРЕДИТОВАЛО советские закупки в США, а также в Великобритании, допустим) современное оборудование, технологии, покупать под «ключ» сотни предприятий и даже ОТРАСЛЕЙ. С самого начала 20-х годов СССР создал в США сеть компаний, которые занимались закупками техники (в том числе и военной) и привлечением кредитов. СССР массово выпускал на Западе облигационные займы под залог имущества и доходов ряда своих отраслей и предприятий. Теперь мое ИМХО, зачем это нужно было Западу. Западу это могло быть нужным по ряду причин. 1. Советская Россия под «мудрым» руководством большевиков без западной технологической помощи прямо вырождалась – говоря уже современным языком и исходя из знаний последующей истории – в нечто среднее, между Камбоджей Пол Пота («товарища №1») и Северной Кореей. Это в случае крайнего неадеквата. В случае же линейного «нормального» развития СССР через 15-17 лет после Октября стал бы мелкобуржуазным государством. Собственно, это была позиция «правых уклонистов», которые (не зная о РЕШЕНИИ Запада) всерьез полагали, что надо и далее развивать НЭП эволюционно (и нельзя сказать, что они были идиоты, ситуацию в целом по стране они видели). 2. Соответственно, такой СССР мог либо развалиться, либо стать жертвой соседних государств. Режим в СССР – это хунта моторизованных чекистов. Чекисты без моторизации – это уже не то. 3. Западу был выгоден советский режим в России ,большевики ИСКЛЮЧАЛИ Россию из числа Великих Держав -конкурентов Америки, и он выступил за его УЖЕСТОЧЕНИЕ. Сталинские концлагеря, издевательства над людьми, голодоморы, колхозное рабовладение и так далее – это все с полного одобрения Запада.Не будь большевиков население сейчас было в России(именно)300 миллионов человек(и с НовоРоссией и Северным Казахстаном),а промышленность на уровне той же Германии ,умноженная на три по валу. 4. Все это в совокупности только усиливало колониальную зависимость СССР от Запада, делая его развитие в той или иной степени прогнозируемым и даже управляемым. 5. СССР и Германию накачивали для будущей войны между ними. Но есть одно. Тесное сотрудничество американцев, англичан, немцев и т.п. с большевиками началось еще в годы Гражданской войны, с начала же 20-х годов Запад сказочно обогатился на ограблении Советской России. Одна маленькая Чехословакия вывезла из России столько золота, что безбедно прожила 20 лет,пока ее не захватили нацисты. Проще говоря – советский проект был начат до Гитлера, когда никакого Гитлера еще не было. 6) Те люди,которые в начале 20-х годов обогатились на разворовывании золотого запаса Российской Империи,возвращали свои долги. Что касается денег и вопросов, зачем Запад кредитовал кровавую хунту изуверов и подонков в СССР, зачем расчетливые капиталисты тратили свои деньги, то тут есть один ответ. Дело в том, что на определенном уровне деньги перестают восприниматься как деньги. Для отдельного человека 1 миллион долларов – это все. Здоровье, уровень жизни, богатство, уверенность в завтрашнем дне, отсутствие необходимости унижаться и так далее. Для суверенного государства-эмитента миллион – это еще не деньги, а миллиард – уже не деньги. Запад вкачал в СССР и его индустриализацию от 2 до 5 миллиардов долларов (беру минимальную и среднюю максимальную оценку) за несколько лет. Часть денег была оформлена кредитами, часть еще как-то. Но, по сути, индустриализацию оплачивало американское и отчасти британское государства (при некотором участии и Германии). И это ведь не просто взяли из экономики и вынули деньги. СССР, конечно, не был лидером в машиностроительном мировом импорте, но заказы от него попали в реальную экономику, государство допечатало денег, выплатило зарплаты, заплатило смежникам, дало гарантии по кредитам и так далее. В общем, поэтому для Запада советская индустриализация была совсем не накладной. В принципе, скажу даже больше. При нормальном развитии,нормальной капстраны,эту индустриализацию можно было провести СПОКОЙНО без коммунистического зверинца, издевательств, убийств, депортаций, концлагерей и так далее. Даже, полагаю, эффективность была бы в 2-3 раза больше. Последний раз редактировалось Chugunka; 12.12.2017 в 05:09. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

Оригинал взят у genby в 15 сталинских ударов разрушивших Россию

Буркина Фасо не дают покоя границы России, причем настолько, что приходится нагло врать, про Сталина собирателя русских земель. Когда то Россия была Московским княжеством. И ее территория прирастала с каждым веком. При большевиках Россия только уменьшалась. Даже сталинские завоевания во второй мировой войне обошедщиеся, населению СССР в 39,3 миллионов человек были растеряны коммунистами до 1990 года. С 1817 по 1878 Россия наращивала территориальные и людские приобретения, после 1978 была одна потеря, половина Сахалина и Курилы в 1905. Территория России была унитарной и была разделена на губернии В Российской империи было всего 2 национальных образования. Великое княжество Финляндское и Царство Польское. В 1917 одним из первых указом Временного правительства было признано их право на государственное отделение. Но на единую Россию никто не покушался. territoria-rossiyskoy-imperii-1815-1878  Первая волна раздела России, первые 5 ударов Коммунисты начали свое правление с разделки России. Сначала отделял территории Ленин. В декабре 1917 была создана Украинская ССР. В январе 1919 Белорусская ССР. В апреле 1920 Хорезмская НСР и Азербайджанская ССР, в октябре 1920( Collapse ) Бухарская НСР, в ноябре 1920 Армянская ССР, в феврале 1921 Грузинская ССР. После Бухарская НСР и Хорезмская НСР, которые были преобразованы в Бухарскую ССР и Хорезмскую ССР. СССР признал независимость прибалтийских республик. Западная Украина и Западная Беларусь (Гродненская губерния), западная часть Волынской губернии и часть территорий других губерний Российской империи) были проигранны в Советско Польской войне 1919-1921. Вторая волна раздела России, вторые 3 удара Вторая волна раздела России пришлась на октябрь 1924 года, от России отрезали Туркменскую ССР, Узбекскую и Таджикскую ССР. Также от России отрезали в пользу нацобразований по мелочам. В 1923 Быховский, Климовичский и Чериковский уезды были упразднены, образован Калининский уезд. В марте 1924 Калининский, Могилёвский и Рогачёвский уезды переданы в состав БССР. В декабре 1926 Гомельская губерния упразднена: Гомельский и Речицкий уезды присоединены к БССР, Клинцовский, Новозыбковский, Стародубский — к Брянской губернии РСФСР. В пользу Украины, от РСФСР были отделены следующие территории: территории бывшего Путивльского уезда, Креничанская волость Грайворонского уезда и две неполные волости Грайворонского и Белгородского уездов, чуть позже в 1926 году были переданы Семёновская волость Новозыбковского уезда Гомельской, Троицкая волость Валуйского уезда Воронежской губернии.  Несмотря на печальный опыт сосуществования с национальными образованиями, большевики все же вступили на этот путь , зная его гибельность. Вместо создания унитарного государства, каким была Российская империя В декабре 1922 РСФСР, УССР, БССР и ЗакСФСР образовали СССР с правом выхода из состава СССР 1922 Третья волна раздела России , третьи 7 ударов Третья волна распила России пришлась на 30- годы. Казакская АССР выведена из состава РСФСР и преобразована в Казахскую ССР, тоже самое стало с Киргизской АССР, ставшей Киргизской ССР. 31 марта 1940 года Карельская АССР выведена из состава РСФСР с образованием Карело-Финской ССР. 12 марта 1943 года была ликвидирована Карачаевская автономная область, её южная часть была передана в состав Грузинской ССР. Занятием Прибалтики и Заднестровья, Были созданы Молдавская, Литовская , Латвийская, Эстонская ССР Все новые образования также получали право выхода из СССР 1938  Сама же территория РСФСР прирастилась только незначительными приобретениями, половиной Сахалина (население вывезено), Курильскими островами (население вывезено), Калининградской областью (население в основном вывезено). И присоединением государства Танна-Тува в 1944 ( около 50 000 человек). В 1956 была распущена Карело-Финская ССР, и присоединена к РСФСР. немного распухшая после финской войны. Все людские приобретения составили около миллиона человек. Гораздо больше было отданно в 1956 году, 1,2 миллиона человек. УССР подарили Крымскую область. Итого от России Ленин и Сталин забрали 5 миллионов квадратных километров. И порядка 70 миллионов населения. Вместо того чтобы создать и принять в СССР Уйгурскую ССР и Маньжурскую ССР или хотя бы создать на их месте независимые государства типа Монголии. Сталин отдал эти территории Китаю. После смерти Сталина Советская империя осыпалась на протяжении 35 лет. И если до 1973 года борьба с первым миром шла с переменным успехом в третьем мире. То в Чили произошел перелом, а СССР подсев на иглу американо-канадского зерна, и утратив независимость только терял сателлитов. Противопоставить СССР было нечего, он ушел в глухую оборону, постепенно теряя васальные территории. Последним предсмертным всплеском была оккупация Афганистана. Потери Австрия (1955) Китай (1960) Албания (1961) Ирак (1963) Индонезия (1965) Гана (1966) Судан (1972) Чили (1973) Лаос (1974) Ангола (1976) Сомали (1977) Египет (1977) Уганда (1979) Бенин (1979) Алжир (1980) Гренада (1983) Гвинея (1984) Йемен (1986) Конго (1988) Афганистан (1989) Бангладеш (1990) Камбоджа (1990) Таиланд (1990) Индонезия (1960) Монголия (1990) Потери СЭВ Венгрия (1991) Чехословакия (1991) Болгария (1991) Венгрия (1991) Румыния (1991) Польша (1991) ГДР (1991) Куба (1991) Вьетнам (1991) Югославия (1991) Потери в самом СССР Латвия, (1991) Литва, (1991) Эстония (1991) Молдавия (1991) Туркменистан (1991) Азербайджан (1991) Грузия (1991) Киргизия (1991) Украина (1991) Казахстан (1991) Белоруссия (1991) Армения (1991) Таджикистан (1991) Узбекистан (1991) Распад СССР и распад Варшавского Договора и СЭВ чистая вина коммунистов. Хотя коммунисты думают, что это организовали какие то предатели. То то первые секретари Коммунистической партии республик и стали первыми президентами. Видно предателями были все поголовно. Коммунисты даже не смогли организовать подобие Британского содружества. Нет это была полная некомпетентность совков. Вот к примеру обычный западный политик Маргарет Тэтчер рвет шаблоны трем лучшим советским зубрам пропаганды, рассказывая какие они дети. в 1989 году. Но именно в результате правления коммунистов Россия осталась одна, без территорий выделенных различным нациям (на которых в советское время шла коренизация), без союзников, с разваленной экономикой, с разрушенными экономическими связями. Казалось бы куда хуже. Но дно было еще далеко  World-Map1991 Некоторые типа Буркина-Фасо, думают что СНГ это синоним слова союзники. Но в 1992 Россия воевала с Молдовой, в 1993 воевала с Грузией. Разве кто нибудь ей помог? В 1994 начала разваливаться и территория России. Началась первая чеченская война 1994-1996, которую Россия проиграла, подписав Хасавюртовские соглашения. И опять без союзников. Путину досталась страна, без армии, без экономики, с кучей долгов после дефолта больше чем ВВП. С средней зарплатой 40 долларов в месяц уже понесшая первые территориальные потери. И это было дно. Но пришел Путин и начался ренессанс России  World-Map-RU Последний раз редактировалось Chugunka; 12.12.2017 в 04:54. |

|

#7

|

||||

|

||||

... Особенно низкий уровень заработной платы существует в торговле, просвещении и здравоохранении, то есть именно в тех отраслях народного хозяйства, где рабочую силу составляют, главным образом, женщины. Здесь заработная плата настолько занижена, что в 1964 году обнаружилось "брожение умов": женская молодежь шла в педагогические учебные заведения только в том случае, если не могла устроиться в другие учебные заведения. Кончившие педагогические учебные заведения стремились устроиться не на педагогическую, а какую-нибудь другую работу. Работавшие учительницы стали переходить в другие отрасли народного хозяйства, где условия труда лучше. Школы оставались без учителей. Правительство вынуждено было сделать некоторое повышение заработной платы низкооплачиваемых работников, особенно заметное в области просвещения. В связи с повышением ставок было проведено пропагандистское заседание Верховного Совета с возвеличением подвигов и патриотизма учителей, медицинских, торговых и других низкооплачиваемых работников и славословием намеченного повышения заработной платы, якобы показывающего заботу партии о людях и их счастливой жизни. В докладе, прочитанном 13.07.1964 г. Н. Хрущевым, были названы некоторые конкретные ставки, относящиеся, впрочем, только к высшему составу соответствующих работников. Названы, например, следующие ставки учителей: Учитель с высшим образованием: Цитата:

"Трудящиеся всего мира еще и еще раз убеждаются, что только социализм раскрывает перед человеком труда необъятные возможности для повышения его культуры, роста благосостояния". Однако это утверждение является обычным в СССР пропагандистским преувеличением. В капиталистической Америке, скажем, в штате Иллинойс учитель в зависимости от образования получает, как минимум, 535-610 долл. в месяц. Эти ставки по мере увеличения стажа возрастают до 825 - 1045 долл. в месяц. Значит, учитель в США получает во много раз больше, чем учитель в СССР. Советский учитель получает не только во много раз меньше американского учителя, но и минимум в два раза меньше, чем получает пособия по безработице американский рабочий. Речь идет о ставках советских учителей, имеющих высшее образование. Но учителей с высшим образованием в СССР всего 37%. Основная масса учителей - 63% - имеет среднее образование. Это - преимущественно женщины. Их ставки, конечно, ниже. Очевидно, они даже в повышенном размере настолько мизерны, что в докладе, посвященном именно заработной плате, решено было их не приводить. Они полностью опровергли бы все фальшивые восторги по поводу заботы партии о людях. Всё это относится не только к учителям, но, скажем, и к медицинским работникам. И здесь приводятся ставки врачей (новые повышенные ставки врачей городских больниц от 90 до 100 руб. в месяц), но не приводятся ставки фельдшериц, медицинских сестер, санитарок и других должностей, где работают исключительно женщины. Вероятно, и в повышенном размере ставки эти называть неудобно. В августе 1967 года была во Франкфурте делегация профессиональных работников советской почты, которая дала специальную пресс-конференцию. На вопрос одного из журналистов о средней заработной плате почтальонов в СССР представительница советских профсоюзов ответила: "Имеются три категории почтальонов. Средняя месячная заработная плата по всем трем категориям - 81 рубль 25 копеек". На просьбу уточнить среднюю заработную плату по каждой категории, уточнения не последовало. В качестве почтальонов третьей категории, получающих меньше 31 р. 25 к. в месяц работают преимущественно женщины. В СССР очень много пишут и говорят о жестокой эксплуатации труда в капиталистической Америке. Однако по данным Министерства труда США на 1 июля 1967 г. средняя заработная плата в США была 2.66 долл. в час, средний недельный заработок - 102.14 или 408.56 долл. в месяц. Таким образом, средняя заработная плата в США по официальному курсу рубля в четыре раза выше, чем в СССР. Но официальный курс рубля пока не является еще реальным соизмерителем. Цены на одинаковые товары в США ниже, чем в СССР, а значит покупательная способность доллара выше, чем покупательная способность рубля. Поэтому материальный уровень жизни народа в США выше, чем в СССР не в четыре, а примерно, в пять-шесть раз. Таково положение в части средней заработной платы. Минимальная заработная плата. В большинстве индустриальных стран Запада законом устанавливается минимум заработной платы, ниже которого предприниматели не имеют право платить своим рабочим и служащим. В СССР так же устанавливается минимальная заработная плата для низкооплачиваемых работников, которыми являются, главным образом, женщины. В 1964 г. уровень минимальной заработной платы в СССР был существенно повышен. Принятый по этому вопросу закон от 14 июля 1964 г. гласил: "Завершить повсеместно увеличение минимального размера заработной платы для рабочих и служащих до 40-45 рублей в месяц". Однако цены росли и этот повышенный размер минимальной заработной платы оказался до смешного мизерным. Поэтому в ознаменование пятидесятилетия Октябрьской революции было принято 26 сентября 1967 г. постановление ЦК КПСС и СМ СССР: "Увеличить минимальный размер заработной платы рабочих и служащих всех отраслей народного хозяйства до 60 рублей в месяц". Это повышение проводится в жизнь с 1 января 1968 г. В связи с этим, конечно, подчеркивается забота партии и правительства о людях, их счастливой и радостной жизни. Но ради объективности необходимо отметить, что в США минимальная заработная плата существует (1967 г.) в размере 1.40 долл. в час, то есть 56 долл. за сорокачасовую неделю или 224 доллара в месяц. Это даже по официальному курсу рубля в три с половиной раза больше, чем в СССР. А если учесть, что покупательная способность доллара выше покупательной способности рубля, то выходит, что работающая за минимальную заработную плату американская женщина, скажем, негритянка, получает по меньшей мере в пять раз больше, чем работающая за минимальную заработную плату женщина в СССР. Таково материальное положение женщин в СССР. Источник: Курганов И. А., Женщины и коммунизм. Нью-Йорк, 1968 г. http://www.a-z.ru/women/texts/kurgan1r-e.htm (в книге и в данной главе подробно приведены источники статистики автора). Последний раз редактировалось Chugunka; 12.12.2017 в 04:55. |

|

#8

|

||||

|

||||

|

15 ноября 1932 – Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О паспортной системе и разгрузке городов от лишних элементов».

Главной особенностью паспортной системы 1932 года было то, что паспорта вводились только для жителей городов, рабочих поселков, совхозов и новостроек. Колхозники были лишены паспортов, и это обстоятельство сразу ставило их в положение прикрепленных к месту жительства, к своему колхозу. Уехать в город и жить там без паспорта они не могли: согласно п.11 постановления о паспортах такие "беспаспортные" подвергаются штрафу до 100 рублей и "удалению распоряжением органов милиции". Повторное нарушение влекло за собою уголовную ответственность. Введенная 1 июля 1934 года в УК РСФСР 1926 года статья 192а предусматривала за это лишение свободы на срок до двух лет. Таким образом, для колхозника ограничение свободы места жительства стало абсолютным. Не имея паспорта, он не мог не только выбрать, где ему жить, но даже покинуть место, где его застигла паспортная система. "Беспаспортный", он легко мог быть задержан где угодно, хоть в транспорте, увозящем его из села. Положение "паспортизованных" жителей городов было несколько лучшим, но не намного. Передвигаться по стране они могли, но выбор постоянного места жительства был ограничен необходимостью прописки, причем паспорт стал единственно допустимым для этого документом. При приезде на выбранное место жительства, даже при перемене адреса в пределах одного населенного пункта, паспорт должен был быть сдан на прописку в течение 24 часов. Прописанный паспорт был необходим и при приеме на работу. Таким образом, механизм прописки стал мощным инструментом регулирования расселения граждан по территории СССР. Разрешая или отказывая в прописке, можно эффективно влиять на выбор места жительства. Проживание без прописки каралось штрафом, а при рецидиве - исправительно-трудовыми работами на срок до 6 месяцев (уже упомянутая статья 192а УК РСФСР). При этом также колоссально возросли возможности контроля за гражданами, резко облегчился механизм полицейского сыска: возникла система "всесоюзного розыска" через сеть "паспортных столов" - специальных справочных центров, созданных в населенных пунктах. Государство готовилось к "большому террору". Большая Советская Энциклопедия 1939 года, "забыв" о том, что 9 лет до того писала энциклопедия малая, уже заявляла вполне откровенно: "ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА, порядок административного учета, контроля и регулирования передвижения населения посредством введения для последнего паспортов. Советское законодательство, в отличие от буржуазного, никогда не вуалировало классовую сущность своей П.С., пользуясь последней в соответствии с условиями классовой борьбы и с задачами диктатуры рабочего класса на разных этапах строительства социализма". Паспортную систему начали вводить с Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Минска, Ростова-на-Дону, Владивостока и в течение 1933 г. распространили на всю территорию СССР. В последующие годы она неоднократно дополнялась и совершенствовалась, наиболее значительно - в 1940 году. Однако даже такая паспортная система не обеспечивала для рабочих и служащих столь же прочной закрепленности, как для колхозников. Нежелательная "текучесть" кадров сохранялась. Поэтому в том же 1940 году паспортная система была дополнена целой серией законодательных актов, закрепляющих рабочих и служащих еще и по месту работы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года был запрещен самовольный уход рабочих и служащих из государственных, кооперативных и общественных предприятий, а также самовольный переход с одного предприятия или учреждения на другое. За самовольный уход устанавливалось уголовное наказание: от 2-х до 4-х лет заключения. Для создания круговой поруки директора предприятий и начальники учреждений, принявшие на работу такого "самовольно ушедшего" работника, также предавались суду. Через месяц, 17 июля 1940 года, Указом Президиума Верховного Совета уголовная ответственность за самовольный уход с работы была распространена также на трактористов и комбайнеров МТС. Указ Президиума ВС СССР от 19 октября 1940 года установил уголовную ответственность инженеров, техников, мастеров и квалифицированных рабочих за отказ подчиниться решению администрации о переводе их с одного предприятия на другое: теперь эти категории лиц могли в любое время быть переселены насильственно в любое место и поставлены на любую работу (в пределах их квалификации). Теперь закрепление было полным. Практически никто в СССР уже не мог выбирать по своему желанию ни места жительства, ни места работы. Послесталинский период Новое "Положение о паспортах" было утверждено Советом Министров СССР постановлением от 21 октября 1953 года, однако оно во всех основных чертах подтвердило уже установившуюся паспортную систему, отличаясь от нее лишь в деталях. Был несколько расширен список местностей, где граждане были обязаны иметь паспорта. Кроме городов, районных центров и поселков городского типа паспорта вводились по всей территории прибалтийских республик, Московской области, ряда районов Ленинградской области и в пограничных районах СССР. Жители большей части сельских местностей по-прежнему были лишены паспортов и не могли без них покидать место жительства более чем на 30 дней. Для паспортизованных граждан был сохранен режим прописки. Прописке подлежали все лица, сменившие место жительства хотя бы временно, на срок выше 3 суток. Вводилось понятие временной прописки (при сохранении постоянной по месту жительства). Паспорт во всех случаях должен был быть сдан на прописку в суточный срок и прописан в городах не позднее 3 суток со дня прибытия, а в сельских местностях - не позднее 7 суток. Постоянно прописаться можно было только при наличии штампа о выписке с предыдущего места жительства. Важным новым ограничением было введение в текст "Положения" так называемой "санитарной нормы", когда необходимым условием прописки являлось наличие в данном жилище некоего минимума жилплощади на каждого жильца. Норма эта была разной в разных городах. Разумеется, сохранена была и уголовная ответственность за нарушение паспортного режима. Статья 192а УК РСФСР не претерпела изменений. Введены были и административные наказания должностных лиц за прием на работу лиц без прописки (штраф до 10 рублей), управдомов, комендантов общежитий, домовладельцев и т.п. за допущение проживания без прописки (штраф до 100 руб., а в Москве - до 200 рублей) и т.д. Все эти лица при повторных нарушениях подпадали также под действие статьи 192а УК РСФСР. Позднее, с введением новых уголовных кодексов (в 1959-1962 годах в разных республиках), мера наказания за нарушение паспортного режима была изменена. Проживание без паспорта или без прописки стало теперь караться лишением свободы на срок до 1 года или исправительно-трудовыми работами на тот же срок, или же штрафом. При этом необходимым условием стало не менее чем троекратное нарушение паспортных правил (в первый и во второй раз нарушения карались административно - штрафом). Поскольку по обвинениям такого рода легко было сфабриковать уголовные дела, они часто использовались для преследования инакомыслящих, а особенно бывших политзаключенных, юридическое положение которых было особенно уязвимо. Из наиболее известных примеров можно указать на осуждение Анатолия Марченко на 2 года лагерей в 1968 году и Иосифа Бегуна на 3 года ссылки в 1978 году. Первый был арестован сразу после написания им открытого письма в поддержку Пражской весны, второй - около здания, где шел суд над Ю. Орловым. Оба эти бывшие политзаключенные были формально осуждены за нарушение паспортного режима. Режимные города Кроме основных положений, заключавшихся в "Положении о паспортах", были приняты еще многочисленные постановления, ограничивающие свободу поселения. Появилось понятие так называемых режимных городов, где прописка регулировалась особенно строго. К их числу относились Москва, Ленинград, столицы союзных республик, крупные промышленные и портовые центры (Харьков, Свердловск, Одесса и т.п.). Принято было постановление о прекращении строительства в этих городах новых фабрик и заводов, чтобы, в дополнение к административным мерам, уменьшать тягу населения в крупные центры. Но главным регулирующим методом оставались по-прежнему административные ограничения. Отдельные предприятия получали право прописать в данном городе (например, в Москве) определенное число лиц в течение года в пределах установленной квоты. В огромном большинстве это были предприятия военной промышленности либо просто имеющие военное значение, однако встречались и забавные исключения из этой закономерности. Так, в Москве стали прописывать рабочих-строителей ввиду нехватки рабочих рук на стройках столицы. Другое неожиданное исключение составили дворники. Перевод Москвы и других крупных городов в разряд "режимных" быстро привел к патологическому искажению структуры рабочей силы не только в самих этих центрах, но и на периферии, где таких ограничений не было. Москвичи-специалисты, в особенности молодые специалисты - выпускники вузов, стали пытаться любыми средствами остаться в Москве, понимая, что, однажды уехав, более они туда не вернутся. В результате периферия стала быстро ощущать недостаток квалифицированных специалистов. Такой контроль был впервые введен еще в сталинский период, в 30-е годы, когда неопубликованные инструкции ввели ограничения для лиц, отбывших заключение по печально знаменитой статье 58 УК РСФСР (а в ряде случаев и для членов их семей), а также для отбывших наказание за тяжкие преступления (хотя бы и не политические). Однако главным объектом, на который были направлены эти инструкции, были все же жертвы 58-й статьи. Возникло до сих сохранившееся в русском языке понятие 101-го или 105-го километра: ближе этого расстояния к Москве и другим крупным центрам упомянутым лицам селиться было воспрещено. Поскольку все же естественная тяга к родным, оставшимся в городах, да и просто к культурным центрам побуждала людей селиться как можно ближе к ним, вскоре вокруг Москвы, Ленинграда и других городов образовались целые пояса, населенные бывшими лагерниками, которые в те времена в СССР насчитывались миллионами. Освободившиеся из лагерей получали паспорта как все прочие граждане, и необходимо было их как-то выделить из общего ряда, чтобы контролировать их расселение. Это было сделано с помощью системы шифров. Паспорт имел двухбуквенную серию и числовой номер. Буквы серии составляли особый шифр, хорошо известный работникам паспортных столов и отделов кадров предприятий, хотя сам владелец паспорта ни о чем не догадывался (система шифров была секретной). По шифру можно было судить не только о том, был ли владелец паспорта в заключении или нет, но и о причине заключения (политическая, хозяйственная, уголовная статья и т.д.). Инструкции 50-х гг. расширили и усовершенствовали систему контроля над нежелательными элементами. К их числу отнесены были новые категории граждан, среди них особое место заняли так называемые "тунеядцы". 70-е гг: "отмена крепостного права" Новое "Положение о паспортной системе в СССР" было утверждено постановлением Совета Министров СССР от 28 августа 1974 года за №677. Самое существенное отличие его от всех предыдущих постановлений - это то, что паспорта стали выдавать всем гражданам СССР с 16-летнего возраста, впервые включая и жителей села, колхозников. Полная паспортизация началась, однако, лишь 1 января 1976 года и закончилась 31 декабря 1981 года. За шесть лет в сельской местности было выдано 50 миллионов паспортов. Тем самым колхозники были хотя бы уравнены в правах с жителями городов. Однако самый режим прописки новое "Положение о паспортах" оставило практически неизменным. Одновременно с новым "Положением о паспортной системе" Совет Министров СССР принял постановление "О некоторых правилах прописки граждан" (№678 от 28 августа 1974 года). Первые четыре пункта этого постановления были опубликованы, следующие шесть имели гриф "не для печати". В опубликованной части постановления основным был первый пункт, несколько смягчающий ограничения на прописку. В этой части постановление разрешало прописку в городах и поселках городского типа целой категории граждан, независимо от того, удовлетворяет площадь санитарной норме или нет. Так, было разрешено прописывать мужа к жене и наоборот, детей к родителям и наоборот, братьев и сестер - друг к другу, демобилизованных из армии - на жилплощадь, где они проживали до призыва в армию, отбывших наказание - на жилплощадь, где они проживали до ареста и т.д. Эти смягчения были продиктованы необходимостью устранить хотя бы наиболее варварские ограничения, приводившие раз за разом к прямому разрушению семейных связей. Основной пункт неопубликованной части, пункт 5, тут же устанавливал изъятия из этого "либерального" постановления, исключавшие, в частности, для бывших политзаключенных возможность вернуться на прежнее место жительства, если оно, по тем или иным соображениям, должно быть очищено от "нежелательных элементов" Перечень мест, закрытых для бывших политзаключенных, естественно, не был опубликован. Известно, однако, что в него входили Москва и Московская область, Ленинград и ряд районов Ленинградской области, столицы союзных республик и ряд крупных промышленных центров, пограничные районы СССР и, по-видимому, еще целый ряд местностей, четко не определенных (насколько можно судить по практике, решение о запрете на проживание бывших политзаключенных могло приниматься местными властями). Это постановление подтвердило и окончательно закрепило формально существовавшую и ранее практику изгнания инакомыслящих из крупных культурных центров с целью уменьшить их влияние, а также не допускать их возможных контактов с иностранными гражданами, которым, в свою очередь, нельзя было без специального разрешения посещать глубинные районы СССР. Изгнание из крупных центров инакомыслящих, у которых остались там семьи и друзья, также стало важным инструментом внесудебных репрессий. Современность 25 июня 1993 года президент Б. Ельцин подписал принятый Верховным Советом Российской Федерации закон "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации". Фактически, однако, Закон этот в Российской Федерации не действует. На всей территории России по-прежнему органы милиции продолжают требовать от граждан выполнения разрешительных правил прописки. По материалам: http://www.demoscope.ru/weekly/2002/093/arxiv01.php |

|

#9

|

||||

|

||||

|

https://harmfulgrumpy.livejournal.com/1521147.html