|

|

#7791

|

||||

|

||||

|

В этот день

• День Фрола и Лавра, покровители лошадей. Начало осенним утренникам, случаются и заморозки. Коли до Фрола не отсеешься, фролы и родятся (цветочки). Смотрели у полыни корни: если корни толсты - год будет урожайным. 'На Фрола и Лавра лошадиный праздник'. 'Умолил Фрола и Лавра - жди лошадям добра'. Последний срок озимого посева. Начинаются вечерние 'засидки' (бабьи работы в избах при огне). • 1749 родился Александр Радищев - писатель 1853 родился Алексей Брусилов - генерал 1935 Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз 1941 День памяти Марины Цветаевой |

|

#7792

|

||||

|

||||

|

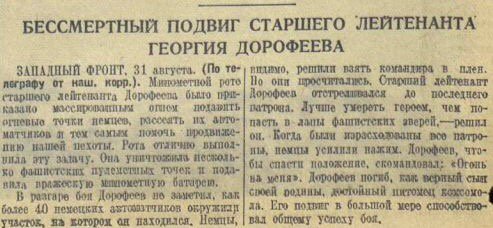

Этот день в 1942 1 сент.

«Огонь на меня». Дорофеев погиб, как верный сын своей родины. «Красная звезда», 1 сент. 1942  1 сент. 1942 в Ленинграде начали занятия 14 832 школьника начальных классов. Черновики учеников блокадного города  А.Барто. Октябрятская звездочка. М., 1932  Снова в школу. А.Волков. Первое сентября. 1950, 1960. Национальный художественный музей (Минск)  1 сент. 1941 наши бомбили Берлин и др. немецкие города. «Во всех названных городах наблюдались пожары и взрывы»  1 сент. 1581 отряд казаков под предводительством Ермака отправился на покорение сибирских земель – 840 человек  1 сент. 2004. Беслан  1 сент. 1919 в Москве открылась первая в мире государственная киношкола – ВГИК  1 сент. 1953 открыто новое здание МГУ на Ленинских горах  В 1935 постановлением Правительства установлен единый день начала учебных занятий во всех школах СССР – 1 сентября Последний раз редактировалось Chugunka; 22.07.2018 в 16:04. |

|

#7793

|

||||

|

||||

День знаний |

|

#7794

|

||||

|

||||

|

https://bigler-ru.livejournal.com/638897.html

Sep. 1st, 2016 at 12:00 AM В этот день.. 01 сентября 1255 года Немецкие рыцари Тевтонского ордена и король Богемии основали крепость Кёнигсберг в месте впадения реки Преголи в Балтийское море. Впоследствии здесь возник город, который носил это имя более семи столетий. По решению Потсдамской конференции Кёнигсберг с прилегающей к нему территорией (около 1/3 бывшей Восточной Пруссии) отошёл к СССР. 4 июля 1946 г. Кёнигсберг был переименован в Калининград в честь "всесоюзного старосты" Михаила Калинина. После войны в городе началась работа по адаптации немцев к новой власти, однако вскоре было принято решение депортировать немецкое население в Германию. Вместо них в город переселились советские граждане. Руины Кенигсберской крепости, несмотря на протесты архитекторов и историков, были снесены в конце 1960-х гг. Сохранились, однако, остатки городских укреплений, восстановлен собор, где похоронен Кант, давно идут разговоры о восстановлении замка Трёх королей. Но на его месте стоит уродливое и недостроенное с советских времен здание обкома КПСС. 01 сентября 1812 года (13 сентября н.ст.) Во время Отечественной войны 1812 г. в Филях состоялся военный совет, на котором решался вопрос: дать ли русским войскам сражение французам немедленно, либо сдать Москву без боя. На совете присутствовали генералы: М.Б. Барклай-де-Толли, Л.Л. Беннигсен, Д.С. Дохтуров, А.П. Ермолов, П.П. Коновницын, А.И. Остерман-Толстой, Н Н. Раевский, Ф.П. Уваров, полковники К.Ф. Толь и П.С. Кайсаров. Часть генералов высказалась за оставление Москвы, другие настаивали на новом сражении. Тогда Кутузов произнес знаменитую речь: "С потерею Москвы еще не потеряна Россия. Первою задачею поставляю сберечь армию... Доколе будет существовать армия,... до тех пор сохраним надежду благополучно завершить войну". 01 сентября 1846 года (13 сентября н.ст.) Родился Владимир Степанович Барановский, талантливый изобретатель. В 1875—1878 гг. он блестяще спроектировал и построил на русских заводах скорострельную легкую и горную (принятую также для вооружения мелких судов) пушки уменьшенного калибра (2,5 дюйма), применил к ним поршневый затвор, самовзводящийся ударник, предохранитель, унитарный патрон с экстрактором, придал снаряду большую поперечную нагрузку (удлинив его), применил почти безоткатный лафет, поворотный механизм, словом, многое из того, что пригодилось артиллерии последующих десятилетий. Орудия Барановского были испытаны на деле во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В 1879 г. при исследовании возвращенных с войны патронов, давших осечку, произошел несчастный случай, в результате которого Барановский погиб. Это случилось на артиллерийском полигоне, где он лично производил исследования. 01 сентября 1867 года В ходе военно-судебной реформы указом Александра II введена должность главного военного прокурора. На этот пост был назначен бывший генерал-аудитор русской армии действительный тайный советник В.Д. Философов. Под его руководством были составлены Воинский устав о наказаниях и Дисциплинарный устав (1869 г.), создана Военно-юридическая академия, введен военно-прокурорский надзор в войсках. www.mil.ru 01 сентября 1902 года (14 сентября н.ст.) Родился Николай Ильич Камов (ск. 24 ноября 1973 г.) - советский авиаконструктор, доктор технических наук (1962 г.), Герой Социалистического Труда (1972 г.), лауреат Государственной премии СССР (1972 г.). Камов - конструктор первых советских автожиров КАСКР (совместно со Скржинским), единственного советского винтокрылого ЛА, принимавшего участие в Великой Отечественной и автор термина "вертолёт. С 1948 г. Н.И. Камов - главный конструктор вертолётного КБ. Под руководством Камова разработана теория конструирования вертолётов соосной схемы, созданы вертолёты соосной схемы различного назначения (Ка-10, Ка-15, Ка-15М, УКа-15, Ка-18, Ка-25, Ка-25К, Ка-26) и аэросани "Север-2" и Ка-30. Камов - автор ЛА нового типа - винтокрыла Ка-22 (комбинация самолёта и вертолёта), оригинальной системы управления соосными винтами, конструкции цельнодеревянной лопасти, конструкции и технологии изготовления лопастей целиком из пластика. 01 сентября 1904 года Открыто Санкт-Петербургское телеграфное агентство - первое государственное агентство России. 01 сентября 1911 года (14 сентября н.ст.) В Киевском театре в Киеве эсером Д. Богровым был смертельно ранен П.А. Столыпин (1862-1911 гг.), российский государственный деятель, министр внутренних дел и председатель Совета министров Российской империи (с 1906 г.), реформатор дореволюционной России. Столыпин скончался через 4 дня после покушения. В сентябре 1911 г. император Николай II с семьей и приближенными, в том числе и с премьер-министром Столыпиным находились в Киеве на торжествах по случаю открытия памятника императору Александру II в связи с 50-летием отмены крепостного права. Вечером 14 сентября императорская семья и все окружение присутствовали на спектакле в городском театре Киева. Во время спектакля агент охранки Дмитрий Богров, воспользовавшись доверием жандармского начальства, проник в театр, где дважды выстрелил в Столыпина в упор из револьвера. Богров был сразу же схвачен. Суд признал его виновным в преднамеренном убийстве и приговорил к смертной казни. 01 сентября 1919 года По инициативе Н.Е. Жуковского создан Московский авиационный техникум. С 1920 г. - Институт инженеров Красного Воздушного Флота имени Н.Е. Жуковского, позже - Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского, Военно-воздушная инженерная академия, ныне упразднена, очевидно, за ненадобностью, остатки переданы в Воронеж. Всех "жуковцев" - с грустным праздником! 01 сентября 1930 года День создания Киевского высшего танкового инженерного училища. 1 сентября 1930 г. образована Московская военная школа автомобильных техников. С 1934 г. - Московская школа танковых механиков. С 1937 г. - Московское танко-техническое училище. С 1938 г. - Киевское танко-техническое училище. С 1974 г. - Киевское высшее танковое инженерное училище. С 1992 г. - Киевский институт сухопутных войск. С 2000 г. - Военный институт руководящего инженерного состава военной академии Украины. 01 сентября 1948 года Основано Калининградское высшее военно-морское училище (в 1998 г. преобразовано в Балтийский институт им. Ф. Ушакова, с 2008 г. входит в состав ВМА). 01 сентября 1957 года Выполнен первый пуск первой советской межконтинентальной крылатой ракеты "Буря" класса "земля-земля" ОКБ С.А. Лавочкина. Насколько известно, "Буря" - первый в СССР аэродинамический летательный аппарат, в 3 раза превысивший скорость звука. КР двухступенчатая, маршевая ступень представляет собой собственно КР с прямоточным ВРД, ядерной боевой частью и астрономической навигационной системой. Стартовая масса комплекса - 95 т., маршевой ступени - 33 т. Предполагалось получить дальность полета 7,5 тыс. км, реально 16 декабря 1960 г. достигнута 6,5 тыс. км. Всего было выполнено 18 пусков. После успешных испытаний и принятия на вооружение МБР Р-7 работы по МКР "Буря" как в ударном варианте, так и в варианте фоторазведчика и мишени, были прекращены. На основе задела по "Буре" в ОКБ Лавочкина велись работы по созданию воздушно-космического самолета и гиперзвукового ПВРД для него, но после смерти С.А. Лавочкина программа была прекращена. 01 сентября 1983 года Советскими истребителями над Сахалином сбит южнокорейский "Боинг" с 269 пассажирами на борту. Обстоятельства этого события не выяснены и по сей день. 01 сентября 1991 года В районе Серпской Крайны без вести пропали журналисты Виктор Ногин и Геннадий Куринной, освещавшие ход гражданской войны в Югославии. (По результатам поисков была составлен отчет для посольства СССР в Югославии. В нем указывалось, что по совокупности полученной в ходе поисков информации, журналисты Владимир Ногин и Геннадий Куринной были убиты военнослужащими ЮНА, машина и погибшие были сожжены и сброшены в реку Уна. В отчете также содержалась информация, которая, на тот момент противоречила определенным политическим установкам. Вследствие этого отчет по работе поисковой группы Красного Креста был засекречен. До сих пор нет официального юридического подтверждения убийства, поскольку большинство участников тех событий были убиты в ходе боевых действий, не установлены или отказываются давать показания, а также не найдено место захоронения и не эксгумированы останки погибших журналистов. -КБ). 01 сентября 2004 года В Беслане (Северная Осетия) террористы захватили школу № 1. В заложниках оказались 1 тысяча 128 человек, главным образом дети. Их удерживали в школе в течение трех дней. В результате теракта погиб 331 человек, в том числе 318 заложников, из них 186 детей. Погибли также 2 сотрудника МЧС, 10 бойцов групп "Альфа" и "Вымпел" и один житель Беслана, принимавший участие в спасении детей. Ранения получили 728 заложников и жителей Беслана, а также 55 сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих. |

|

#7795

|

||||

|

||||

|

[IMG][/IMG]

01 сентября 2017, 00:00 Мемория Мемория. Александр Шпаковский Александр Ильич Шпаковский Александр Ильич Шпаковский 1 сентября 1823 года родился Александр Шпаковский, изобретатель. Личное дело Александр Ильич Шпаковский (1823 –1881) родился в Петербурге в дворянской семье. Учился в Новгородской гимназии, по окончании которой в январе 1840 года поступил на службу в Перновский гренадерский полк, из которого через два года в 1842 году был переведен прапорщиком в гренадерский полк эрцгерцога Франца-Карла, а в следующем году — в Астраханский карабинерный. В мае 1847 года Шпаковский был прикомандирован к Павловскому кадетскому корпусу. В феврале 1851 его утверждают в должности репетитора по физике в корпусе, а в октябре 1854 - преподавателем того же предмета. С этого момента начинается его деятельность в качестве изобретателя. Первую известность Шпаковскому принесло изобретение остроумного регулятора для дуговых электрических фонарей. В 50-х годах интерес общественности стали привлекать опыты с электрическим освещением дугой, открытой В.В. Петровым. Уже в 1849 году на петербургских улицах вспыхнули первые дуговые лампы, однако это были пока только кратковременные демонстрационные, опыты, поскольку в первых лампах угли быстро сгорали, и дуга разрывалась. У каждого фонаря приходилось ставить человека, вручную сближавшего электроды по мере их сгорания. Над решением этой проблемы упорно работали изобретатели в разных странах. И вот в 1855 году в иностранных журналах появилось сообщение о создании русским изобретателем Александром Шпаковским негаснущей дуговой лампы — «электрического солнца» с автоматическим регулятором. Летом следующего года десять «электрических солнц» Шпаковского были установлены на площади перед Лефортовским дворцом в Москве, где должен был состояться торжественный прием по случаю коронации Александра II. По упразднении Павловского кадетского корпуса в конце октября 1863 года Шпаковский был переведен в 1 военное Павловское училище штатным преподавателем по физике, где продолжил свои изыскания. Большое применение получил изобретённый Шпаковским аппарат для производства ночных сигналов во флоте. В конце 1865 года после целого ряда тщательных испытаний прибор Шпаковского был признан отличным, и морское министерство распорядилось оснастить этими приборами всю броненосную эскадру и суда, отправлявшиеся за границу. В марте 1866 года за отличие по службе Шпаковский был произведен, в подполковники с зачислением по армейской пехоте, но с оставлением при училище. Работая над своим сигнальным фонарем, Шпаковский в 1866 году напал на мысль воспользоваться пульверизацией для применения её к паровым котлам с жидким топливом, что давало выигрыш в весе прибора и уменьшение помещения для топлива. На пульверизации горючей жидкости основана также изобретённая им паяльная лампа, в которой скипидар разбивался в пыль механическим способом. В октябре 1867 года Шпаковский был переведен в 12 гренадерский Астраханский полк, также с оставлением при училище. В этом же году он построил паровую пожарную машину, для которой он применил свою пульверизационную топку. Машина отличалась чрезвычайной лёгкостью, простой устройства и быстротой изготовления паров. Получив заказ от министерства Внутренних Дел на изготовление 6 подобных машин и обещание заказать ему ещё 60 штук, Шпаковский устроил фабрику паровых пожарных машин в Петербурге, но вследствие перехода пожарного дела в ведение города заказ не состоялся, отчего изобретатель потерпел большие убытки. В том же 1867 году Шпаковский представил Вольному Экономическому обществу паровую пожарную лодку с изобретённым им паровым котлом с пульверизацией. 26 сентября он продемонстрировал весьма удачные опыты на Неве с этой лодкой. 20 апреля 1869 года Шпаковский был произведен в полковники, а в январе 1870 вышел в отставку. В октябре того же года был определен на службу по министерству Внутренних Дел с откомандированием для занятий в строительное отделение Санкт-Петербургского городского правления по механической части. Параллельно он занимался химической обработкой каменного угля, произвел ряд исследований над получением жидких углеводородистых соединений из угля, устроил аппарат для добывания светильного газа из угольного масла, а также особую печь непрерывного действия для сухой перегонки каменного угля. В 1872 году Шпаковский изобрел дымогарный очаг, предназначенный для отапливания каменным углем, коксом и торфом обыкновенных комнатных печей, в котором достигалось максимальное сгорание топлива и перегорание не успевшего сгореть в очаге дыма. Тем не менее, будучи человеком непрактичным, Шпаковский не сумел извлечь материальных выгод из своих работ: ими воспользовались другие. Сам же он впал в долги. Доведенный почти до нищеты, он в 1878 году поступил по вольному найму в минные мастерские в Кронштадте, где занялся исправлением различных физических приборов. Там он усовершенствовал гальванический замыкатель, занимался разработкой ракетных составов. Результатом этих работ явилось важное изобретение в минном деле, основанное на применении созданного им ракетного состава для самодвижущихся мин. Это изобретение, будучи доведено до конца, дало бы ему возможность выпутаться из критических обстоятельств, так как по контракту, заключённому с морским министерством, он в случае успеха должен был получить 50000 рублей. Но судьба помешала осуществлению этих надежд. Во время присутствия Шпаковского в минном классе в Кронштадте произошёл сильный взрыв при набивке патронов гремучим составом. Изобретатель получил сильную контузию, вызвавшую кровоизлияние около полости затылочного мозжечка, последствием чего явились нервные припадки, в итоге сведшие его в могилу. Не будучи в состоянии лично продолжать работы над своим изобретением и не получив разрешения передать его доверенному лицу, которое бы занималось под его руководством, Шпаковский получил обратно уничтоженный контракт с министерством. Ещё до потери работоспособности он изобрел особый способ приготовления призматического пороха и приказом генерал-фельдцейхмейстера от 23 сентября 1880 году был допущен на Охтенский пороховой завод для приготовления 5 пудов изобретённого им пороха, на что ему было отпущено 300 рублей. Между тем болезнь, вызванная контузией, быстро прогрессировала. Сперва, за неимением средств, Шпаковский был помещен в клинический военный госпиталь, а затем, после признания его неизлечимым, в больницу для умалишенных Св. Николая Чудотворца, откуда в мае 1881 года был переведен в больницу для чернорабочих на Удельной. Александр Шпаковский умер в больнице 7 июля 1881 года, не оставив после себя не только никакого состояния, но даже и нужных для похорон денег. Похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Чем знаменит Александр Шпаковский Александр Шпаковский - известный русский изобретатель, придумавший много полезных новшеств и улучшений в самых разных отраслях химии, физики и техники. Будучи всего лишь самоучкой, он пользовался, однако, в 60-х и 70-х годах большой известностью, благодаря своим многочисленным изобретениям, находившим обширное применение не только в России, но и за границей. Широта его интересов поражала современников. Помимо изобретения электротехнических приборов, Шпаковский занимался конструированием сигнальных фонарей для флота, паровых котлов и пожарных локомобилей, а также всевозможных насосов. Он изобрел паровую форсунку и много сделал для внедрения в практику жидкого топлива для паровых котлов — нефти и мазута. Даже простое перечисление всех изобретений Шпаковского свидетельствует о его неутомимой энергии. Помимо вышеописанных изобретений, он создал ещё водоподъёмный инжектор (1868), проволочные бесконечные ремни вместо кожаных (1873), упростил способ фабрикации поверочных камер для артиллерийского ведомства (1872), изобрел упрощенный способ изготовления шаровидного торфа и стал изготовлять из торфяной массы кирпичи для внутренней отделки домов, а также орнаменты (1873). В 1874 году он занимался изготовлением массы для углей дуговых ламп по способу Лодыгина, в 1875 году — разработкой способов изготовления лаков и олифы, в 1876 году изготовлением искусственного цемента, а в 1877 году составил проект сигнализации посредством пуль с парашютом, а также посредством небольших цветных аэростатов и монгольфьеров с азотным метилом. О чем надо знать Шпаковский был пионером научной фотографии в России. В пятидесятых годах он открыл на 13-ой линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге фотографическое заведение, пользовавшееся большой популярностью. Создаваемые им фотографии, по воспоминаниям современников, «отличались замечательной художественной отделкой», а фотомастерская представляла собой чудо научной мысли. «Он снимает, например, портреты, в натуральную величину, по новой системе и посредством им же изобретенного и устроенного аппарата; он устроил аппарат, посредством которого снимает вдруг, в один раз, двадцать четыре портрета для визитных карточек, и этим настолько упростил и облегчил ход дела, что может брать за сотню карточек с портретами 25 рублей, между тем как прочие фотографы берут не менее 75 рублей; павильон изрезан рельсами, по которым аппараты ходят, как вагоны по железной дороге, для каждой мелочи изобретена им новая машина или новый снаряд; все, что открыла до сих пор наука, приложено им к делу. ГОДУ Шпаковский был недавно за границей, работал в Париже, и там изобрел машину для приготовления фотографической бумаги, на которую получил привилегию, проданную им там же в Париже очень выгодно», - писали о фотолаборатории Шпаковского в 1959 году «Санкт-Петербургские ведомости». Помимо занятий собственно фотографией, Шпаковский также читал лекции о ней для широкой публики. «Из всех изобретений последнего времени едва-ли какое-нибудь приобрело в короткое время такую популярность как фотография. Эта популярность росла и растёт с каждым днём на наших глазах, так что объявление году Шпаковского, одного из известнейших и учёных русских фотографов, о нескольких публичных чтениях о фотографном деле, встретило большое сочувствие в петербургской публике», - писала о его лекциях в марте 1864 года газета «Голос». Прямая речь «Изобретательность и неутомимая деятельность году Шпаковского поистине удивительны, так же удивительны, как и скромность, составляющая отличительную черту его характера. Все истинно-даровитые люди скромны; но такой скромности нам еще не удавалось встретить», - С.-Петербургские ведомости. 5.4.1859. № 75. «Он умер в больнице чернорабочих, как пролетарий, хотя имел бы право на койку в Николаевском военном госпитале, прослужив 30 лет в Военном ведомстве, из которых 23 года был преподавателем в венных учебных заведениях», - Голос. 25.6.1882. 5 фактов об Александре Шпаковском Среди технической интеллигенции Петербурга Шпаковский был уважаемым человеком. В 1880 году, когда в Русском техническом обществе открылся VI (электротехнический) отдел, он был избран в него наряду с самыми видными электриками России — Чиколевым, Лачиновым, Яблочковым и другими. Экспериментируя с электрической дугой в лаборатории корпуса, Александр Шпаковский нечаянно взялся обеими руками за оголенные токонесущие проводники и получил сильнейший электрический удар. Ладони рук и пальцы обгорели едва не до костей. Экспериментатор долго болел и, даже поправившись, до конца своей жизни не мог работать руками с прежней ловкостью. Шпаковский женился на сестре милосердия Свято-Троицкой общины. Небольшое приданое жены всё пошло на опыты по созданию самодвижущейся мины. Изобретение было признано Морским министерством удачным, однако завершить работу над ним изобретателю помешали контузия и смерть. После контузии, будучи уже в состоянии, вследствие начавшегося паралича, работать стоя, Шпаковский все-таки одно время работал над своим изобретением сидя, поддерживаемый кем-нибудь сзади. Даже на смертном одре Шпаковского не покидала страсть к изобретательству, и он просил докторов клиники принести ему желатина, альбумина, глицерина и других веществ, из которых хотел составить для себя новую свежую нервную массу взамен старой, которая уже испортилась и должна быть заменена. Материалы об Александре Шпаковском Александр Шпаковский на сайте «Стереоскоп» «Русский свет». Глава из книги А. Томилина «Заклятие фавна». П. Гуревич. Шпаковский Александр Ильич. Русский библиографический словарь. 1911. Статья об Александре Шпаковском в Википедии |

|

#7796

|

||||

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%...B1%D1%80%D1%8F

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Цитата:

1 Праздники и памятные дни 1.1 Национальные 1.2 Религиозные 1.3 Именины 1.3.1 Православные 2 События 2.1 До XIX века 2.2 XIX век 2.3 XX век 2.4 XXI век 3 Родились 3.1 До XIX века 3.2 XIX век 3.3 XX век 4 Скончались 5 Приметы 6 См. также 7 Примечания 1 сентября — 244-й день года (245-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остаётся 121 день. В XX и XXI веках соответствует 19 августа юлианского календаря[1]. Праздники и памятные дни Национальные День знаний — Flag of Russia.svg  Россия, Россия, P religion world.svg  Религиозные РелигиозныеOrthodoxCross(black,contoured).svg  Православие[2][3] Православие[2][3]память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284—305). память святителя Питирима, епископа Великопермского (1455); память мучеников Тимофея, Агапия и мученицы Феклы (ок. 304). память священноисповедника Николая Лебедева, пресвитера (1933). празднование в честь Донской иконы Божией Матери (празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 г.). Именины Православные Дата дана по новому стилю[4]: Мужские Агапий — мученик Агапий Кесарийский (Палестинский)[5] ; Андрей — мученик Андрей Стратилат; Каллистрат Николай — священномученик Николай (Лебедев)[6]; Питирим — священномученик Питирим, епископ Великопермский, Устьвымский[7]; Тимофей — мученик Тимофей Палестинский[8]; Феофан — Феофан Новый, Афонский Женские Фёкла — мученица Фёкла Газская[9]. События До XIX века 1482 — Войска Крымского хана Менгли Гирея захватили и разрушили Киев. 1492 — С этого года постановлением Московского Собора начало года в Русском царстве перенесено с 1 марта на 1 сентября. 1581 — Ермак собрал отряд из 840 человек для завоевания Сибири. 1612 — Первый день Московской битвы между войсками Второго народного ополчения и польско-литовской армией великого гетмана литовского Ходкевича. 1714 — В Петербурге заработала созданная по распоряжению Петра I первая в России государственная публичная библиотека, ныне — Библиотека Российской академии наук. XIX век 1808 — в ходе русско-шведской войны 1808—1809 гг., при Куортане произошло сражение между шведскими войсками под началом генерала Адлеркрейца и частями русской императорской армии под командованием графа Каменского[10]. 1827 — В России введён запрет принимать крестьян в высшие и средние учебные заведения. 1867 — введены новые принципы военного судоустройства и судопроизводства, с этого дня ведёт свой отсчёт история Военной Прокуратуры. 1900 — Открытие Павелецкого вокзала в Москве. XX век 1906 — В Вильно вышла «Наша доля» — первая легальная газета на белорусском языке. 1910 Открылась первая в России фабрика по производству граммофонных пластинок — Апрелевский завод грампластинок[11]. 1919 — Открылась первая в мире Государственная киношкола, ныне известная как Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова. 1938 — В «Правде» впервые опубликован лозунг «За Родину! За Сталина!». 1953 — В Москве на Ленинских горах открыто высотное здание МГУ. 1964 В Киеве открыт первый на Украине широкоформатный кинотеатр. Впервые на телеэкране появилась передача «Спокойной ночи, малыши!». 1973 — террорист подорвал взрывное устройство в Мавзолее Ленина. Саркофаг не пострадал, террорист и двое посетителей погибли. 1977 — Утверждён новый текст гимна СССР, в котором были заменены слова о Сталине. 1983 — близ Сахалина сбит южнокорейский Боинг 747, на борту которого было 269 человек. XXI век 2002 — Руководство холдинга ВГТРК сменило название телеканала РТР на телеканал «Россия». 2004 — Захват школы в Беслане (Северная Осетия). 2012 — В России вступил в силу «Закон об информации» Родились До XIX века 1651 — Наталья Нарышкина (ум. 1694), русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I. XIX век 1823 — Александр Шпаковский (ум. 1881), русский электротехник, изобретатель в области фотографии, электрического освещения и теплотехники. XX век Сергей Харченко (ум. 1995), актёр театра и кино, народный артист РСФСР. 1929 Иван Фролов (ум. 1999), философ, академик, создатель и директор Института человека РАН. Геннадий Калиновский (ум. 2006), советский и российский художник, книжный иллюстратор. 1932 — Игорь Ефимов (ум. 2000), актёр кино и озвучивания, заслуженный артист РСФСР. 1934 — Михаил Лапшин (ум. 2006), российский политик, создатель Аграрной партии России, депутат Госдумы. 1936 — Валерий Легасов (ум. 1988), советский химик, академик, член комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 1950 Вагит Алекперов, российский предприниматель. Михаил Фрадков, российский государственный деятель. 1958 — Сергей Гармаш, российский актёр театра и кино. 1971 — Геннадий Бачинский (погиб в 2008), российский радио- и телеведущий. 1973 — Сергей Бобунец, российский музыкант, лидер группы «Смысловые галлюцинации». 1983 — Дарья Мороз, актриса театра и кино, заслуженная артистка России. 1988 — Максим Локтионов, русский актёр. 1991 — Ирина Антоненко, российская актриса, победительница конкурса «Мисс Россия 2010». Скончались 1723 — Дмитрий Кантемир (р. 1673), молдавский и российский государственный деятель и учёный. 1830 — Василий Пушкин (р. 1770), поэт, дядя А. С. Пушкина. 1910 — Александр Зайцев (р. 1841), русский химик-органик, ученик Бутлерова. 1938 — расстрелян Николай Брюханов (р. 1878), советский государственный деятель. Владимир Соболев (р. 1908), советский геолог, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. 1990 — Афанасий Белобородов (р. 1903), советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. 1992 — Иван Трегубов (р. 1930), советский хоккеист, олимпийский чемпион (1956). 2001 — Будимир Метальников (р. 1925), советский и российский сценарист и кинорежиссёр. Примечания ↑ В XX и XXI веках григорианский календарь опережает юлианский на 13 суток. Для других столетий соответствие григорианских и юлианских дат — иное; для правильного пересчёта можно воспользоваться специальным конвертером дат. ↑ Старый стиль, 19 августа, Новый стиль 1 сентября, четверг // Православный церковный календарь ↑ 1 сентября 2016 года // Православие и мир, православный календарь, 2016 г. ↑ Месяцеслов + Православный Церковный календарь. days.pravoslavie.ru. Проверено 26 августа 2009. Архивировано 19 августа 2011 года. ↑ Агапий Кесарийский ↑ Питирим Великопермский ↑ Тимофей Палестинский ↑ Фёкла Газская ↑ Куортане // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915. |

|

#7797

|

||||

|

||||

|

https://iz.ru/640306/gallery/istorii...h-2-sentiabria

2 сентября 2017, 07:00  Фото: РИА Новости/Владимир Макаров 2 сентября отмечается День российской гвардии — этот праздник был установлен в 2000 году, а сама гвардия впервые появилась в России более 300 лет назад по указу Петра I. Сегодня по-прежнему это почетное наименование получают отборные части Российской армии. На фото: церемония вручения Георгиевского знамени личному составу 247-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Ставрополе в 2013 году Последний раз редактировалось Известия; 06.04.2018 в 10:45. |

|

#7798

|

||||

|

||||

|

https://russian.rt.com/russia/articl...gvardii-rossii

Кузница воинской славы: почему гвардейские части остаются элитой российской армии 2 сентября 2017, 08:56 2 сентября Россия отмечает День гвардии. Это праздник всех солдат и офицеров, которые служат более чем в 100 гвардейских соединениях Вооружённых сил России. Гвардейский статус, как правило, получали элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардия императорской России была кузницей командного состава русской армии. Гвардейские части упразднили в 1918 году, следом за расформированием Русской императорской армии. В период Великой Отечественной войны гвардейские части были возрождены. В современной России почётное гвардейское звание символизирует историческую преемственность и связь поколений.  Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула РИА Новости © Кирилл Каллиников День гвардии был учреждён президентом России Владимиром Путиным в 2000 году. С тех пор 2 сентября профессиональный праздник отмечают военнослужащие гвардейских частей российской армии. Указ президента о праздновании Дня гвардии был подписан с целью повышения престижа военной службы. Особо приближённые Гвардия — слово итальянского происхождения, которое переводится как «охрана» или «защита». Историки полагают, что гвардию составляли воины, приближённые к монаршей особе. В древние времена в обязанности гвардейцев входили охрана первых лиц государства и выполнение особых боевых задач. Например, в Древней Персии гвардией были «бессмертные», численность которых составляла около 10 тыс. человек. В Древнем Риме гвардией считались когорты преторианцев — телохранителей императора. В раннем Средневековье функции гвардии выполняли дружинники — войско и личная стража князя. С появлением регулярной армии гвардейские части превратились в элитные формирования, которые комплектовались за счёт привилегированных слоёв общества. Как правило, это была кавалерия — мобильная ударная группировка, которая применялась для совершения неожиданных атак и прорывов в тыл противника. Отдельно стоит упомянуть о лейб-гвардии — наиболее приближённой к монарху группе военных. Лейб-гвардейцы охраняли правителя и участвовали в церемониях, парадах, торжественных выходах и шествиях. В современной России часть функций лейб-гвардии возложена на Президентский полк. Военная каста Российская гвардия берет своё начало от потешных войск Петра I — Семёновского и Преображенского полков, объединённых в 1693 году в 3-й московский выборный полк. 2 сентября 1700 года оба полка стали именоваться лейб-гвардейскими — эта дата и стала днём появления Русской гвардии. Первым русским гвардейцем считается Сергей Леонтьевич Бухвостов, который быстрее остальных солдат записался в ряды потешных полков в 1683 году. Боевое крещение Русская гвардия прошла в битве против шведов под Нарвой в ноябре 1700 года, буквально через два месяца после своего основания. Несмотря на то что битва была проиграна русской армией, два гвардейских полка проявили необычайную храбрость при сдерживании натиска неприятеля, прикрыв отступление остальной армии. Кузница воинской славы: почему гвардейские части остаются элитой российской армии [IMG][/IMG] «Полтавская победа» РИА Новости За этот подвиг Пётр I пожаловал сражавшимся «по колено в крови» обер-офицерам обоих полков нагрудный знак с надписью «1700, 19 ноября» и пальмовыми ветвями, а цвет носимых гвардейцами чулок был заменён с зелёного на красный. Тогда же Пётр I установил гвардейцам повышенное денежное содержание. По Табели о рангах, учреждённой в 1722 году, офицеры гвардейских полков получили старшинство в два чина против армейских. В гвардию набирались преимущественно дворяне. Лишь после тяжёлых потерь в сражениях допускался набор обычных рекрутов или перевод из других частей вооружённых сил. При Петре I отбор в гвардию совершал лично государь, руководствуясь критериями образованности и военного профессионализма у желающих поступить на гвардейскую службу. Дворяне, поступавшие на службу, должны были начинать карьеру со звания рядового. Гвардейцы де-факто были кастой в российском обществе. Например, браки гвардейцев строго контролировались: не допускалась женитьба на дочерях купцов, банкиров или биржевиков. В противном случае дворянин был вынужден оставить службу. Преемники Петра I изменили подход к гвардейской службе: на первое место вышли политические интересы монарха, личная преданность офицеров и родовитость кандидатов. Детей дворян стали записывать в гвардейские полки с младенчества, чтобы они не проходили службу рядовыми и младшими офицерами. В итоге офицерские звания получали подростки. В гвардии середины XVIII века было огромное количество 20—22-летних полковников, в то время как офицеры, начавшие пусть с рядовых, повышение не получали. К XIX веку гвардейские полки могли иметь до 75% числящихся на бумаге офицеров. Школа командиров Ещё одной особенностью набора в гвардию была своеобразная «экстерьерная» традиция. Так, в гвардию старались набирать высоких юношей крепкого телосложения. Кузница воинской славы: почему гвардейские части остаются элитой российской армии [IMG][/IMG] Рядовые полков лейб-гвардии Преображенского и Московского, 1862 год © Пиратский К. К. В Преображенский полк записывали русых, в Семёновский — блондинов, в Измайловский и Гренадерский — брюнетов, в Московский — рыжих, в Павловский — рыжих и курносых. В егерских подразделениях лейб-гвардии служили молодые люди худощавого телосложения с любым цветом волос. Близость к престолу, привилегированное положение и аристократический состав привели к тому, что в истории дворцовых переворотов XVIII века Российская императорская гвардия сыграла одну из ключевых ролей. Дворяне-гвардейцы превратились в субъект политических отношений. При непосредственном участии гвардейских офицеров пришли к власти Екатерина I, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна и Екатерина II. Почти все декабристы состояли на службе в лейб-гвардии. По сути, гвардия стала политической школой дворянства, будучи самым большим аристократическим объединением. Несмотря на повышенное жалованье, служить в гвардии без дополнительных доходов было невозможно. Гвардеец должен был иметь несколько комплектов очень дорогого обмундирования, карету, лошадей, участвовать в застольях и в целом вести довольно активную светскую жизнь. У гвардейцев существовала даже поговорка: «Кирасиры его величества не боятся вин количества». Однако гвардейцы были сильны не только в вопросах выпивки и ухаживания за дамами. Несмотря на проблемы комплектования, гвардия исполняла свой воинский долг в периоды войн. К тому же гвардейские формирования являлись кузницей для руководящих кадров русской армии. Откомандирование (перевод) обученных солдат и офицеров из гвардии продолжалось вплоть до Первой мировой войны. [IMG][/IMG] Битва под Лейпцигом © А. Н. Зауервейд При Александре I Российская императорская гвардия участвовала во всех военных кампаниях и походах своего государя, особенно отличилась в войне 1812 года. Полки Петровской бригады (Преображенский и Семёновский) за отвагу и стойкость в сражении под Кульмом (август 1813 года) были удостоены Георгиевских знамён. За героизм в этом же сражении Измайловский и Егерский гвардейские полки были награждены георгиевскими трубами. Такую же награду за Лейпцигскую битву (октябрь 1813 года) получил лейб-гвардии Литовский полк. За спасение императора Александра I от плена во время Лейпцигского сражения серебряных труб были удостоены лейб-гвардии Казачий полк и Собственный Его Величества конвой. [IMG][/IMG] Гвардейские части принимали участие в русско-японской войне 1904—1905 годов и Первой мировой войне 1914—1018 годов. Российская императорская гвардия формально прекратила существование в 1918 году. 23 февраля 1918 года большевики создали Красную армию, которая противостояла Белому движению. Командование Вооружённых сил Советской республики отрицало военные традиции царского режима и отказалось от практики присвоения гвардейских званий. Возрождённая в боях Второе рождение гвардия получила в период Великой Отечественной войны. Звание гвардейских получали соединения Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), отличившиеся в боях с нацистскими оккупантами. Возвращение имперских традиций было призвано воодушевить отступавшие советские войска. [IMG][/IMG] Гвардейцы-бронебойщики отражают танковую атаку врага, лёжа рядом с подбитым танком, Курская дуга РИА Новости © Яков Рюмкин 18 сентября 1941 года приказом № 308 Народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина за мужество и героизм в боях под Ельней в гвардейские были преобразованы четыре стрелковые дивизии. Так было положено начало советской гвардии. Советская гвардия внесла существенный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Весной 1945 года в составе РККА гвардейскими являлись 11 общевойсковых и шесть танковых армий, 40 стрелковых, семь кавалерийских, 12 танковых корпусов, девять механизированных и 14 авиационных корпусов, около 200 дивизий и бригад. Кроме того, гвардейскими стали один укрепленный район, 18 боевых надводных кораблей, 16 подводных лодок, ряд других частей и подразделений различных родов войск. После Великой Отечественной войны были утверждены знамя гвардии и нагрудный знак, которые являлись свидетельством мужества и доблести части, удостоившейся носить почётное звание гвардейской. Вручение знамени и нагрудного знака обычно осуществлялось в торжественной обстановке. Всё это способствовало росту авторитета советской гвардии. Несмотря на то что в мирное время преобразования частей в гвардейские не происходило, с целью продолжения воинских традиций при переформировании части или создании новой звание гвардейской сохранялось. К примеру, гвардейскими стали многие соединения РВСН (Ракетных войск стратегического назначения), получив это звание от отличившихся в годы войны артиллерийских частей. Сохраняя традиции Современная гвардия, как и советская после 1945 года, существует в мирное время. Гвардейское звание символизирует верность традициям воинской славы. В 2009 году были сформированы 20-я гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия, 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознамённая ордена Суворова бригада. В 2013 году в Вооружённых силах России появилась 2-я гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции Краснознамённая ордена Суворова дивизия. В ноябре 2014 года на западных рубежах России была воссоздана 1-я гвардейская танковая Краснознамённая армия. В наше время гвардейскими являются четыре танковые и семь мотострелковых дивизий, все соединения ВДВ, один дивизион ракетных катеров, ряд частей Сухопутных войск, части ВВС, корабли и части ВМФ, а также ракетные дивизии РВСН. Кузница воинской славы: почему гвардейские части остаются элитой российской армии [IMG][/IMG] Военнослужащие на торжественной церемонии принятия военной присяги гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ в Уссурийске РИА Но историческая преемственность не означает, что гвардейские части перестали совершать подвиги. Наиболее яркий пример героизма продемонстрировали псковские десантники во Вторую чеченскую кампанию (1999—2000 годы). 29 февраля 2000 года в окружение боевиков попала 6-я рота 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина. Псковские десантники держали оборону от многократно превосходящих сил противника. После гибели Евтюхина командование подразделением принял капитан Виктор Романов. Видя неизбежный прорыв боевиков из Аргунского ущелья, офицер принял решение вызвать огонь на себя. Из 99 бойцов погибли 84. 22 десантникам 6-й роты было присвоено звание Героя Российской Федерации. В беседе с RT член научно-исторического совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Ржешевский отметил, что гвардейское звание современных частей российской армии напоминает потомкам о грандиозных подвигах на полях Великой Отечественной войны. «Я полагаю, что и в наше время есть смысл продолжать добрую воинскую традицию, присуждая гвардейские звания частям и кораблям. Это вдохновляет молодое поколение военнослужащих служить во славу своих героических предшественников. Однако я не исключаю, что гвардейскими будут становиться соединения армии за подвиги в сражениях, которые идут и в наши дни», — сказал Ржешевский. Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter» Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире |

|

#7799

|

||||

|

||||

|

https://denvistorii.ru/2-sentyabrya

1794 год - Заложен город Одесса 1807 год - Начало бомбардировки Копенгагена английским флотом 1945 год - Церемонией капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури» закончилась Вторая мировая война 1967 год - На платформе в Северном море провозглашено суверенное княжество Силенд 1969 год - В вооружённых силах США родился Интернет Английский в офисе 3300 ₽\.\мес. Занятия в офисе + online уроки. индивидуальные программы. Закажите пробный урок!allada.org |

|

#7800

|

||||

|

||||

|

1993 год

США и Россия подписали договор об объединении своих космических программ 1942 год советские самолеты впервые бомбили Варшаву 1913 год в Киеве началась Первая Всероссийская спортивная олимпиада 1727 год русская экспедиция Витуса Беринга отправилась из Охотска на Камчатку |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |

|

|