|

|

#361

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/opinion/art...4291-privichka

Численность бедных сокращается, подсчитал Всемирный банк, но до выхода из бедности далеко 10 ноября 2016 00:34 Снижение темпов спада российской экономики и замедление инфляции позитивно отразились на положении наименее обеспеченных слоев, но существенное сокращение в ближайшем будущем числа малоимущих маловероятно. Авторы опубликованного в среду доклада Всемирного банка «Российская экономика: постепенное медленное движение вперед – достаточно ли этого для изменения ситуации к лучшему?» полагают, что рост нефтяных цен и сбалансированная бюджетная политика позволили отечественной экономике пройти пик кризиса. Спад по итогам года составит 0,6%, что вдвое меньше прежнего прогноза в 1,2%. В 2017 г. эксперты ВБ прогнозируют рост в 1,5%, в 2018-м – 1,7%. По расчетам авторов доклада, численность россиян, живущих ниже уровня бедности, во II квартале 2016 г. сократилась по сравнению с I кварталом с 23,4 млн до 21,4 млн человек (с 16 до 14,6% населения), сократилась и безработица – с 4,6 млн человек в марте 2016 г. до 4 млн в сентябре. Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева считает это следствием ослабления инфляции, которая больнее всего задевает малообеспеченные слои населения. Индекс потребительских цен вырос в сентябре 2016 г. по сравнению с сентябрем 2015 г. на 6,4% (годом раньше – на 10,4%). Цены на продукты, которые занимают значительную долю в расходах малоимущих, выросли за тот же период на 5,8% (на 10,5% годом раньше). Отмеченные Всемирным банком положительные тенденции в социальной сфере не стоит переоценивать – они больше похожи на колебания. Если сравнивать первое полугодие 2016 г. и 2015 г., то число бедных изменилось мало: 21,7 млн и 21,4 млн. Численность безработных во II и III кварталах 2015 и 2016 гг. (4,3 млн и 4,1 млн человек) и вовсе не менялась. Нет оснований полагать, что это тенденция улучшения ситуации, признаков выхода из кризиса нет, считает Малева. Доходы населения в 2016 г. продолжали снижаться, а сокращение безработицы при продолжающемся снижении занятости в учреждениях и на крупных и средних предприятиях означает рост серой занятости с низкими заработками и квалификацией. Люди приспособились к слабой экономике и подготовились к долгой жизни в плохих условиях, но это не означает выход из бедности и повышение благосостояния, резюмирует эксперт. |

|

#362

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/newspaper/a...aznaya-bednost

Чем российские бедные отличаются от бедных из других стран БРИКС 10 августа 2016 23:45 Российская бедность и неравенство по своим масштабам и характеристикам значительно отличаются от аналогичных проблем в других государствах БРИКС. В России значительно меньше бедных по достатку, чем в других странах, но и ликвидировать бедность труднее из-за ее сложной структуры и экономических тенденций последних лет. Наталья Тихонова из Института социологии РАН и Василий Аникин из НИУ ВШЭ изучили особенности бедности в странах БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР находятся на разных стадиях социально-экономического развития, в них резко отличаются демографическая ситуация, уровень урбанизации и темпы развития. В Индии и ЮАР наиболее распространен доиндустриальный вариант бедности из-за большой доли сельского населения и низкой производительности сельского хозяйства, в Бразилии бедны городские низы из числа безработных. В Китае наблюдается индустриальный вариант бедности – большую часть малообеспеченного слоя составляют недавно переехавшие из деревень неквалифицированные рабочие. Российская модель сочетает в себе все эти варианты с добавлением постиндустриальной бедности в мегаполисах, где среди бедных есть и образованная молодежь. Большая часть малообеспеченных россиян (56%, по данным ИС РАН) работают, 43% из них – работники средней и низкой квалификации. Существенное отличие России от Китая – то, что бедность сосредоточена преимущественно в сельской местности (38%) и малых городах с численностью населения менее 100 000 человек (35,8%). Кроме того, среди бедных много бюджетников, отмечает регионовед Наталья Зубаревич. Заметим, что речь идет о разных стандартах бедности: те, кто считаются в России малообеспеченными, в других странах могли стать средним классом. В России, по данным официальной статистики, нет людей, живущих меньше чем на $1,25 в день. Между тем в Индии ниже этого порога живет почти треть населения, в Бразилии –13%, в ЮАР – 10,7%, в Китае – 6,1%. Доля населения, живущего ниже официального уровня бедности, при этом отличается менее значительно: 37% – в Индии, 26,8% – в Бразилии, 26,3% – в ЮАР, 15,7% – в России (данные Росстата за I квартал 2016 г.) и 2,5% – в Китае. Китай при замедлении темпов роста экономики или Индия с ее взрывным ростом населения вряд ли смогут победить бедность быстрее, чем Россия. Однако в России относительно сносное материальное положение малообеспеченных сочетается с застойной бедностью, кроме того, по данным ИС РАН, 42% бедных не намерены предпринимать каких-либо серьезных шагов для выхода из нынешнего статуса. В условиях стагнации и низкой рождаемости, которая не стимулирует спрос, доля россиян, недовольных своим положением, может вырасти. Государство в этой ситуации должно помогать прежде всего семьям с детьми и инвалидам, считает Зубаревич. |

|

#363

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/opinion/art...hat-s-obochini

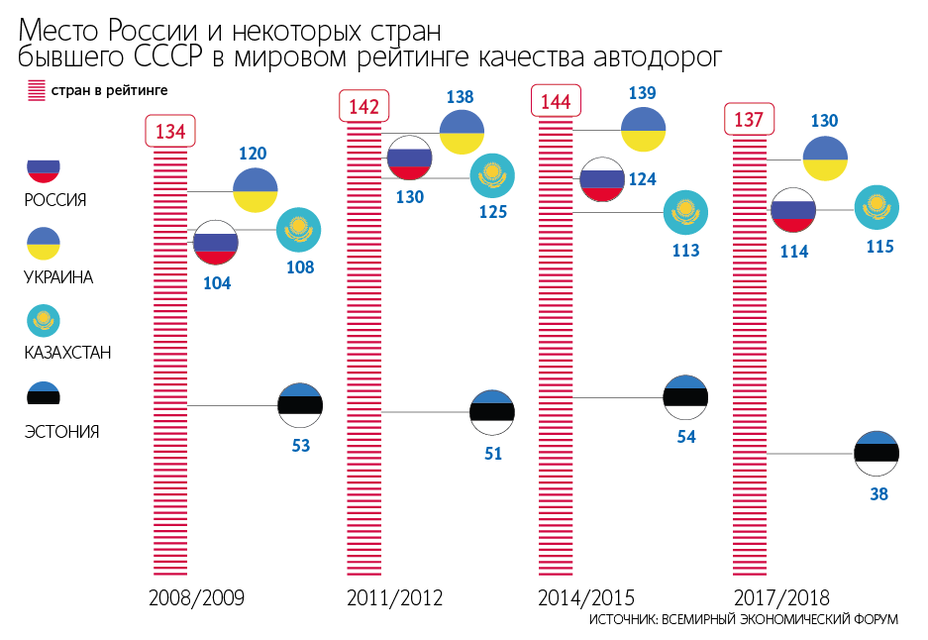

По уровню развития дорожной сети Россия отстает и от большинства развитых, и от развивающихся стран 05 июня 00:48  Ведомости Открытие новых участков автострад, развитие сети платных магистралей пока мало изменили общую картину состояния отечественной дорожной инфраструктуры. Дорог в России по-прежнему недостаточно, а качество многих из них остается низким из-за нехватки средств в дорожных фондах и высокого уровня коррупции при строительстве. Развитие инфраструктуры названо президентом одним из приоритетов развития ближайших лет – можно осторожно надеяться, что политический статус проекта сможет изменить ситуацию к лучшему. Формально отрасли есть чем похвастаться. Только что завершена ударная стройка – автомобильная часть Крымского моста, соединившая регион-эксклав с «большой землей». Как сообщил в начале июня Росавтодор, за две недели с момента открытия моста по нему проехали уже 200 000 автомобилей. По словам руководителя Росавтодора Романа Старовойта, в 2017 г. почти 78% дорог федерального назначения (39 000 км) соответствовали российским нормативам. По данным ГИБДД, число ДТП на дорогах в 2017 г. по сравнению с прошлым годом снизилось на 2,5% до 169 432, погибших – на 6% до 19 088 человек, пострадавших – на 2,6% до 215 374. Правда, до поставленных Путиным в новом майском указе ориентиров еще далеко: к 2024 г. необходимо довести долю соответствующих нормативам региональных дорог до 50% (в 2016 г., по данным Росстата, им соответствовало 41,5%), к 2030 г. снизить смертность на дорогах до 3,5 человека на 100 000 населения (в 2016 г. – 10,8 человека). Россия существенно отстает от большинства развитых и даже развивающихся стран по уровню развития дорожной сети. В рейтинге качества автодорог 2017–2018 гг. Всемирного экономического форума Россия заняла 114-е место из 137 стран (на 113-м – Бенин, маленькая страна в Западной Африке, на 115-м – наш сосед Казахстан), и то, что Украина и Молдавия стоят в рейтинге еще ниже, мало кого утешит. Индекс качества дорог учитывает среднюю скорость движения на маршруте, связывающем 10 или более крупных городов, где проживает не менее 15% общей численности населения, а также показатель прямолинейности дорог и мнение национальных экспертов: ученых и предпринимателей, занятых бизнесом, связанных с отправкой грузов. Обеспеченность дорожной сетью в рейтинге не учитывается, иначе наше место в рейтинге могло бы быть еще ниже. Даже в европейской части России обеспеченность дорожной сетью ниже, чем в ЮАР или Турции, отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. На их строительство и обустройство должно быть потрачено 11 трлн рублей за 6 лет Сеть федеральных магистралей в целом приведена в порядок, хотя объемы строительства новых дорог невелики, говорит Блинкин. Но в провинции ситуация зависит от наличия денег в региональных дорожных фондах, которые пополняются за счет поступлений от акцизов на топливо, транспортного налога, штрафов и отчислений от введенной в конце 2016 г. системы учета движения большегрузных автомобилей «Платон». В Белгородской области нормам соответствовали 65,7% дорог – это больше, чем в Подмосковье, а в соседней Курской – 43,2%, еще более разительная разница между Пермским краем и Кировской областью: 54,9 и 22,7% соответственно. Но и федеральные расходы на дороги в последние годы сокращались: по данным Казначейства, финансирование подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2021 гг.)» в 2013–2017 гг. сократилось на 26% до 214,7 млрд руб. Но дело не только в недостатке финансирования. Значительная часть средств не доходит до строителей, обогащает коррумпированных чиновников и связанных с ними субподрядчиков, непосредственные исполнители строительства вынуждены экономить на материалах и рабочей силе, что приводит к громким скандалам даже на больших стройках госкапитализма – вроде обрушения в Приморье размытой дождями автотрассы, возводившейся к саммиту АТЭС 2012 г. Повреждения пришлось поспешно исправлять, а генподрядчика обанкротили. «Масштаб хищений в дорожной отрасли не превышает среднероссийских показателей» – так изящно прежний руководитель Росавтодора Анатолий Чабунин опровергал сообщения о циклопических масштабах воровства в отрасли. По расчетам экспертов ВШЭ и МАДИ, коррупционная составляющая достигала 70% цены муниципального и регионального заказа на строительство дорог. Теперь, когда дороги стали президентским проектом и усилился гражданский контроль, уровень коррупции при их строительстве должен снизиться, надеется Блинкин. Однако качество асфальта в глубинке может остаться прежним, если не менять межбюджетные отношения: под грузом обязательств регионы вынуждены тратить целевые дорожные деньги не на заплатки на дорогах, а для затыкания других бюджетных дыр. |

|

#364

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/opinion/art...tsiya-pobedila

Отечественные курорты уступили турецким первое место в рейтинге организованного туризма 04 июня 00:47 Ведомости Турция вернулась на первое место рейтинга самых популярных направлений организованного отдыха у россиян, сообщила АТОР. Стоило Москве и Анкаре нормализовать отношения, испорченные сбитым Турцией в 2015 г. на границе с Сирией российским Су-24, разрешить продажу туров и возобновить чартерные авиаперевозки, как россияне снова массово полетели на турецкие курорты. За девять месяцев 2017 г., по данным Ростуризма (более свежие данные ведомство не обнародовало), в Турцию выехало 3,9 млн отдыхающих из России – на 716% больше, чем за тот же период годом ранее: эффект низкой базы создал взрывной рост. В 2018 г. он продолжился: в январе – марте в Турцию съездили 524 300 туристов из России, рост год к году на 63,9%, сообщило турецкое минкультуры и туризма, на майские праздники Турция вышла в лидеры и сохранит, как полагает АТОР, первое место на все лето: на это направление у туроператоров приходится до 40% продаж. Российские курорты оттеснены Турцией на второе место: если брать только организованный туризм, то, по данным АТОР, Краснодарский край набирает популярность, а интерес к Крыму остается на уровне прошлого года (правда, отечественные курорты популярны и у дикарей). Времена взрывного роста интереса россиян к домашним курортам – еще два года назад продажи туров росли на впечатляющие 25–30% – миновали, стабилен интерес разве что к Сочи. Повысить если не привлекательность Крыма (туристическая инфраструктура обновляется, но не так быстро, чтобы дойти до привычного россиянам турецкого уровня комфорта), то доступность нового региона России должен Крымский мост, автомобильное движение по которому торжественно открыл накануне старта летнего сезона Владимир Путин. Но одновременно с открытием моста в Крыму подорожала, например, недвижимость – по оценкам местных риэлторов, на 10–15%, что потянет за собой и рост цен на отдых. Эффект от запуска прямого железнодорожного сообщения, которое должно открыться в 2019 г., может оказаться двояким. На словах россияне готовы ехать в Крым и сейчас, были бы деньги, – так в мае 2018 г. ответили социологам ВЦИОМа 37% респондентов. Даже желающих отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа меньше – 33%. А за границей – и вовсе 21%. Это не только и не столько показатель реального интереса к курортам полуострова, но и социально одобряемый ответ: отдых на родине вообще показатель патриотических настроений, а с учетом того, какой ценой он достался – испорченные отношения с Украиной, санкции, – особенно. Но так как денег нет, то в Крым летом 2018 г. думают поехать только 9% опрошенных ВЦИОМом (в 2017 г. – 10%). Отпугивает именно дороговизна отдыха в Крыму – так заявили 20% опрошенных ВЦИОМом, на втором месте с 7% – проблемы с безопасностью. |

|

#365

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/newspaper/a...ofshor-luchshe

01 августа 2002, 00:00 Михаил Фридман на днях озвучил то, о чем многие на рынке уже подозревали: акционеры Тюменской нефтяной компании (ТНК) готовят IPO не российской компании, а контролирующего ее офшора TNK International. Правда, ТНК заявляет, что официальное решение не принято. Но в данном случае мы склонны верить Фридману. Отсюда вопрос: а чем, собственно, офшор лучше российской компании? TNK International, полностью принадлежащую "Альфа-групп" и Access/Renova через офшорную фирму TNK Industrial Holdings Ltd., давно "упаковывают" как приманку для инвесторов. В ней сосредоточены самые ценные нефтяные активы ее владельцев, в том числе 97,1% самой ТНК, 91% "ОНАКО" и торговые фирмы, продающие нефть этих компаний за рубежом. Компания выпускает отчетность по стандартам GAAP и в середине июня привлекла двух английских лордов - Питера Уолтерса и Уильяма Первиса - в качестве членов наблюдательного совета. Почему такая структура удобна акционерам, понятно. Консолидировать все активы в российской компании - например, в ТНК - значительно сложнее и затратнее, чем в офшоре. К тому же у ТНК есть неудобные миноритарные акционеры. У офшора этих проблем нет. Но чем офшор лучше для инвесторов? TNK International с уставным капиталом в $50 000 зарегистрирована на Британских Виргинских островах - в юрисдикции, более известной низкими налогами и конфиденциальностью данных о владельцах компаний, чем защитой прав внешних инвесторов. Несмотря на присутствие лордов в наблюдательном совете, гарантий, что из TNK International не убегут активы, не больше, чем в России. "Инвесторы никак не защищены от этого, - говорит Кристофер Макензи, адвокат, занимающийся корпоративным правом на Виргинских островах. - Можно только верить в надежность менеджмента". Менеджмент ТНК - в лице первого вице-президента Иосифа Бакалейника - говорит, что при размещении акций через TNK International можно было бы добиться высокой капитализации компании, а это обязательно понравиться внешним инвесторам. Для размещения выберут биржу (например, NYSE), которая предъявляет к эмитентам жесткие требования. К тому же сама TNK International может быть переведена с Виргинских островов в другую юрисдикцию, где законы по защите инвесторов строже. Наконец, Бакалейник обещает, что ТНК не оставит своих миноритарных акционеров в проигрыше. Надеемся, что все так и будет. ТНК - перспективная компания, выход которой на внешние рынки имеет большое значение для имиджа России и всего российского бизнеса. Публичное предложение ее акций надо оформить красиво. Последний раз редактировалось Chugunka; 05.06.2025 в 15:32. |

|

#366

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/opinion/art...htozhat-arhivi

То, что для наследников силовых ведомств – ветхие бумажки, для общества – свидетельства истории 09 июня 00:57 Ведомости Системность и последовательность не самые сильные свойства российского государства. Одновременно с раскрытием госархивов и упрощением доступа к ним граждан на уровне отдельных ведомств, похоже, идет процесс кулуарного уничтожения уникальных исторических материалов ГУЛАГа о репрессиях и репрессированных в их внутренних архивах. Не похоже, что речь идет о злонамеренной зачистке архивов – скорее об исключительно формальном подходе силовиков к работе с архивами, которое тем не менее выглядит неумышленным преступлением перед историей и потомками жертв репрессий, желающих узнать правду о судьбе своих близких, которые прошли через лагеря в период Большого террора. С 2014 г. некоторые региональные информационные центры МВД уничтожают учетные карточки узников ГУЛАГа, руководствуясь межведомственным приказом для МВД, Минюста, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, Генпрокуратуры и Государственной фельдъегерской службы, написал «Коммерсантъ». Проблему обнаружил историк Сергей Прудовский, получивший отказ в предоставлении документов о пребывании заключенного в лагере в Магаданской области. Из полученного им от областного управления МВД ответа следовало, что разыскиваемые им документы были уничтожены согласно изданному в феврале 2014 г. под грифом «Для служебного пользования» межведомственному приказу о ведении учета розыскных баз. Какие масштабы приняло исполнение директивы, неизвестно: по словам Прудовского, два года назад он получил подробные справки по личным делам и учетным карточкам бывших узников из информцентра МВД в Коми. Учетные карточки заключенных – это уникальный исторический массив информации о тех, кто был приговорен к отбыванию наказания в лагерях, фактически это продолжение личных дел репрессированных, хранящихся в архиве ФСБ и госархивах. Как отмечает Прудовский, карточки дополняют следственные дела сведениями о пребывании репрессированных в лагерях, их переводах и особых отметках: о трудовом использовании, болезнях и наказаниях во время отбытия срока. Данные карточек могут быть дублированы в главном информцентре (ГИЦ) МВД, но, если заключенный отбыл весь срок в одном регионе, его перемещения не всегда находят отражение в материалах ГИЦа, отмечает председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов. Вряд ли подобные приказы отражают историческую политику государства, считает один из основателей Вольного исторического общества Никита Соколов: работает межведомственная рабочая группа по увековечиванию памяти репрессированных, открываются музеи и памятники. Государственные органы, в частности Росархив и Минобороны, активно занимаются оцифровкой документов, в том числе свидетельствующих о трагических моментах истории: начале Великой Отечественной войны, репрессиях, коллективизации и др. После обработки эти материалы выкладываются в открытый доступ в интернете и позволяют всем желающим сопоставить задокументированный ход событий с их мифологизированными и политизированными версиями. Но сигналы сверху противоречивы. Первые лица государства говорят о воспитании гордости за свою историю и оправдывают Сталина, а затем участвуют в открытии памятника жертвам репрессий и называют репрессии трагедией, которую недопустимо повторять. Такое двоемыслие делает возможными противоестественные трансформации, вроде преобразования музея политических репрессий в Перми-36 в музей лагерной охраны. В этой истории общество столкнулось с ограниченным, узковедомственным пониманием сотрудниками архивов МВД своей работы: для них карточки – не бесценные документы, а всего лишь ветхие бумаги. Странно, что сейчас, когда наработан большой опыт оцифровки исторических документов, они уничтожаются без копирования, которое едва ли заняло бы много времени, людей и средств: карточка – это листок бумаги, а не объемное личное дело. Такая «работа» с историческими материалами превращает ее в преступление, пусть и неумышленное, перед отечественной историей и памятью о погибших, об уважении к которым сейчас принято говорить в публичных речах. Тайное издание приказа обозначает и другую глубокую проблему – конфликта между специфически понимаемыми силовиками интересами государства и общественным запросом на значимую информацию. Подобные чистки архивов (даже если они формально обоснованы ведомственными инструкциями) необходимо вести гласно, объясняя их мотивы и целесообразность. Учитывая состав документов и особую остроту проблемы, такие действия неразумны, отмечает историк, автор серии книг о Большом терроре Олег Хлевнюк.- |

|

#367

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/opinion/art...55-znanie-sila

Зачем президент противопоставляет воспитание образованию 23 июня 2017 01:26 Ведомости Тема работы с молодежью, вновь вошедшая в политическую повестку, продолжает занимать умы руководителей государства. Вскоре после обсуждения в Госдуме закона о молодежной политике и общения парламентариев с видеоблогерами Владимир Путин встретился с классными руководителями выпускных классов. Темой обсуждения было воспитание школьников, и президент сразу противопоставил его образованию: «Получить знания – это непросто, современные особенно, широкие знания, но это все-таки вторичное по сравнению с воспитанием человека, с тем чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине. Это абсолютно фундаментальные вещи». Безусловно, видеть в образовании только передачу информации неверно. Любые знания полезны лишь в том случае, если попадают в распоряжение личности. Но возлагать эту задачу на государство, а не на семью и среду довольно смелая претензия. Само противопоставление передачи знаний и воспитания – странный ход. То и другое происходит одновременно. Воспитание осуществляется не через внушение, но на собственном примере, говорит доцент Школы филологии ВШЭ Михаил Павловец. Поведение учителей обладает куда большим воспитательным потенциалом, чем их слова. Слова учат произносить слова; поступки – совершать поступки. Это, скажем так, технологический момент. С этим связана характерная пустота понятия патриотизма. Благодарность родителям, «любовь к отеческим гробам» – естественные чувства, попытка внушить которые занятие безнадежное. Когда молодому человеку начинают рассказывать, как важно любить родину, он неизбежно воспринимает это на уровне идеологем. И совершенно правильно, потому что срочно перевоспитать молодое поколение понадобилось власти в срочных же политических целях, и по-другому она это делать не умеет. «Курс на воспитание» прослеживается начиная с назначения в августе прошлого года министром образования Ольги Васильевой (она пришла из управления по общественным проектам администрации президента, отвечающего за патриотическое воспитание). Но внимание Кремля к молодежи обострилось сейчас, после митингов 26 марта и 12 июня. Нерусский патриотизм молодежи И здесь мы видим действительно фундаментальную вещь. Президент случайно проговаривает учителям наболевшее. Для власти, заботящейся только о сохранении власти, жизненно важным становится ограничение информации. Примеров такой политики в России в последние годы мы видим все больше, идеология замыкания в фантастическом славном прошлом тоже отсюда. Проблема же в том, что между развитием информационных технологий, рынка и общества и развитием экономики сегодня стоит знак равенства. |

|

#368

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/opinion/art...siya-repressii

Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: От редакции: Реабилитация репрессий Почему восьмидесятилетие «большого террора» Россия встречает его оправданием 01 августа 2017 00:47 Ведомости Затронувший миллионы людей Большой террор 1937–1938 гг. остается для большей части общества и национальной элиты неприятной для обсуждения темой. Ни те ни другие не готовы к содержательному разговору и осуждению преступлений прошлого и стремятся создать комфортную и приятную картину истории. 80 лет назад, 30 июля 1937 г., НКВД издал приказ № 00447, регламентировавший порядок операции по «изъятию» всех антисоветских элементов: вернувшихся из заключения и ссылки кулаков, бывших заключенных, членов антибольшевистских партий, солдат и офицеров белых армий, вернувшихся из-за границы подданных Российской империи и др. Наиболее опасные подлежали расстрелу по приговору особых троек, «менее активные, но все же враждебные элементы» – заключению на срок от восьми до 10 лет. Это был сконструированный по приказу из Кремля конвейер террора с постановкой плановых заданий и требованием сверхплановых достижений в разоблачении и уничтожении «врагов народа». Руководители региональных управлений НКВД должны были предоставлять мотивированные ходатайства о необходимости увеличить число репрессированных по той или иной категории. Жертвами Большого террора в 1937–1938 гг. стало около 1,7 млн человек, из них более 680 000 были расстреляны. Более 90% жертв – абсолютное большинство репрессированных в те годы – были простыми обывателями, не имевшими отношения к элите. Эти цифры давно не секрет, но ни масштаб репрессий, ни чудовищные подробности казней и пыток не останавливают оправдывающих преступления. Рекомендация Владимира Путина «не демонизировать Сталина»; рассуждения, что критика диктатора означает нападки на Россию; установка мемориальной доски тирану, упразднившему право, в государственной юридической академии; сериалы, где Сталин и его окружение показываются в выгодном свете, – все это отражает стремление власти и значительной части общества к амнезии. Негатив в оценках тирана и репрессий в последние годы смягчается. По данным «Левада-центра», доля считающих репрессии преступлением снизилась с 51% в 2012 г. до 39% в 2017 г., а назвавших их оправданными увеличилось с 22 до 25%. Растет доля уклоняющихся от ответа – с 13 до 16% – и доля «ничего не знающих» – с 6 до 13%. Россияне не хотят не только знать, но и говорить о Большом терроре. В 2012 г. 49% считали необходимым активно обсуждать репрессии, 37% предлагали говорить о них поменьше. Сейчас, напротив, 47% предпочитают «не ворошить прошлое», на продолжении обсуждения неприятной темы настаивает 38%. Доля назвавших жертвы советского народа неоправданными снизилась с 60 до 43%, число оправдывающих выросло с 25 до 40%. Отчасти это свойство коллективной памяти – пытаться уйти от психотравмирующей ситуации не ее детальным разбором («я не боюсь сказать»), а ее забвением. На людей, особенно телезрителей, также влияет пропаганда, которая стремится обелить сталинскую систему, оправдать ее преступления победой в Великой Отечественной войне. Это легко объяснимо, поскольку некоторые черты той системы – закрытость власти, безнаказанность органов, превалирование интересов государства над личностью – сохраняются. Социолог Григорий Юдин отмечает, что тема Сталина вбрасывается в общество, чтобы разделить его на «отрицающих репрессии» и «предателей победы». Это еще раз показывает, что нам нужна иная, более индивидуализированная память о прошлом, которая будет способна противостоять навязанной сверху исторической повестке. |

|

#369

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/newspaper/a...akcii-nachalos

02 августа 2002, 00:00 К борьбе с пиратством в России подключилась тяжелая артиллерия. В письме министру печати Михаилу Лесину посол США Александр Вершбоу не то предупреждает, не то угрожает: "Неудача в обеспечении надлежащей защиты прав на интеллектуальную собственность может [...] уничтожить российскую музыкальную и кинематографическую промышленность". Украинские и болгарские бизнесмены подтвердят, что посол не преувеличивает. Вступление в игру американского правительства означает, что производителям музыкальных и компьютерных CD, DVD и кассет пора готовиться к тотальной атаке. А чиновникам - к затяжным дискуссиям с США, ЕС и ВТО, действительно ли мы победили пиратство, и торговым санкциям, если успехи покажутся недостаточными. Пока никто ни к чему не готов. Спецоперация "Пираты в России" начинается по классическому сценарию. Первый этап - аналитика и психологическое давление. Посол пишет, что Россия "становится существенным экспортером пиратских товаров". У специалистов это вызывает улыбку, но как доказать американцам, что пиратствуем мы для собственных нужд? Вершбоу подсчитал, что "внутренний спрос России" на CD, DVD и CD-ROM - 10 млн штук в год. А объемы производства - в 20 раз больше. То есть 19 дисков из 20 мы якобы экспортируем. Реально же у нас продается 50 - 85 млн единиц легальной продукции, а 200 - 300 млн - все продажи. Спрос на легальные диски сдерживают цены. Счет нам уже предъявлен: International Intellec-tual Property Alliance, на цифры которого ориентируются иностранные чиновники, в 2001 г. насчитал западной музыкальной, компьютерной и киноиндустрии убытки в $847,2 млн от российского пиратства. Эта цифра - черная метка: целых 9% мировых потерь. Мы вырвались на второе место после Китая, в 3,3 раза обогнав Украину и в 2,5 раз - Тайвань, и скоро станем для альянса "приоритетной страной". Скоро иностранцы будут обвинять Россию в плохом исполнении хороших антипиратских законов. Российским чиновникам проще всего ради вступления в ВТО или просто дружбы между народами "сдать" подведомственных им пиратов "на милость победителя". Тогда заводы, уличенные в производстве контрафакта, просто закроют. Формальное основание для этого уже есть - утвержденное в июне правительством постановление о лицензировании производителей аудиовизуальных произведений. Лучше бы наши министры поучились у Вершбоу лоббированию интересов национальных компаний. Перевод бизнеса на полностью легальное существование в небогатой стране - дело небыстрое. Отдать рынок легче всего. Куда труднее его сохранить, для чего надо договориться о переходном периоде. Или о совместных производствах с иностранными компаниями, которые позволят существенно снизить цену продукции. Последний раз редактировалось Chugunka; 06.06.2025 в 15:24. |

|

#370

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/opinion/art...heskoi-raketoi

У России нет с Китаем договора, позволяющего контролировать стратегические вооружения 25 января 2017 00:50 / Ведомости Размещение китайских стратегических ракет вблизи границ с Россией пока не влечет новых вызовов для отечественной дипломатии и военного строительства. Спокойная реакция Москвы на усиление ядерной мощи КНР отражает разные подходы к военно-политическим отношениям с Китаем и Западом. Пекин разместил неподалеку от российско-китайской границы, в провинции Хэйлунцзян, бригаду мобильных стратегических ракет DF-41, еще две бригады будут дислоцироваться в центре страны и на северо-западе, в Синцзян-Уйгурском автономном районе, сообщила в понедельник газета Global Times, подразделение официального органа КПК «Жэньминь жибао». Кремль появление китайских ракет с 10–12 ядерными боеголовками и дальностью 14 000 км не беспокоит. «Военное строительство в Китае [мы] не воспринимаем как угрозу для нашей страны», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Размещение китайских стратегических ракет вблизи границ не угрожает России, считает президент Института стратегических оценок Александр Коновалов. Напротив, их дислокация в районе, находящемся в досягаемости обычных средств поражения, говорит о том, что Пекин не намерен идти на конфликт с Москвой в ближайшее время. Эта демонстрация китайского ядерного и военного потенциала адресована внутренней аудитории и США. Китайские ядерные силы направлены на сдерживание США и Индии, отмечает главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин. Китай значительно уступает России в ядерных вооружениях, имея, по экспертным оценкам, около 300 боеголовок против примерно 1600 российских. Стратегические ядерные силы – это инструмент сдерживания, а не нападения, подчеркивает эксперт. Официальная реакция России на усиление ядерных сил Китая показывает, что Москва не намерена ссориться с Пекином по второстепенным вопросам, даже если они касаются серьезного усиления военной мощи соседней страны. Разительное отличие позиций Кремля по китайским ядерным вооружениям и созданию рубежа противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе (несмотря на уверения США и НАТО, что ПРО не направлена против России) отражает разный подход к похожим событиям. Угроза, исходящая от ПРО, ничем не обоснована, она не способна ослабить потенциал сдерживания российских ядерных сил, говорит Дворкин, но российская внешняя политика консервативна и оценивает подобные программы Запада как враждебные. При нынешнем соотношении сил, когда между Москвой и Пекином сложились партнерские отношения, китайские ракеты не угрожают России. Проблемы могут возникнуть позднее. Россия не имеет с Китаем договора о стратегических наступательных вооружениях, аналогичного российско-американскому СНВ-3, и механизмов контроля. В случае резкого наращивания китайских ядерных сил своевременно выявить его и реагировать будет непросто, полагает Коновалов. |

|

| Метки |

| ведомости от редакции |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|