|

|

#51

|

||||

|

||||

|

http://www.aif.ru/dontknows/infograp..._campaign=main

16:15 27/05/2015  27 мая 1905 года в Корейском проливе в районе острова Цусима объединённый японский флот под командованием адмирала Того Хэйхатиро атаковал российскую эскадру адмирала Зиновия Рожественского, которая следовала из Кронштадта во Владивосток. Одна из крупнейших морских битв в мировой истории закончилась полным разгромом российской эскадры и вынудила Санкт-Петербург искать скорейшего заключения мира с Токио. Морской поход адмирала Рожественского В ходе Русско-японской войны, после того как 5 января 1905 года 1-я Тихоокеанская эскадра была блокирована в Порт-Артуре, Санкт-Петербург принял решение послать ей на подмогу более крупную эскадру. В регион из Кронштадта отправились 2-я и 3-я Тихоокеанские эскадры под командованием адмирала Зиновия Рожественского. Помощь запоздала, к моменту прибытия кораблей Порт-Артур уже пал. В результате Рожественский решил кратчайшим путём идти во Владивосток, следуя в непосредственной близости от баз японского флота. Войдя 27 мая в узкий Корейский пролив, эскадра подверглась массированной атаке неприятеля. Началось грандиозное морское сражение, которое продлилось почти двое суток. С первых залпов японскому адмиралу Хэйхатиро Того удалось захватить тактическую инициативу. Российской эскадре в силу усталости экипажей от длительного перехода и их слабой выучки оставалось только обороняться. Впрочем, не очень успешно: боеприпасы либо не долетали до кораблей неприятеля, либо наносили им минимальный вред. Также против Рожественского играло то, что большое количество устаревших броненосцев не могли развить необходимой маневренной скорости для боя с японцами. В итоге российская эскадра оказалась разгромлена: из 38 кораблей до Владивостока или же до портов третьих стран смогли добраться лишь 10. Боевое крещение «Авроры» В Цусимском сражении принимал участие крейсер «Аврора». В ходе боя он получил около 10 прямых попаданий снарядов. На корабле неоднократно возникали пожары, было затоплено несколько отсеков, вышли из строя пять орудий и все дальномерные станции. Но «Аврора» не потеряла хода и ночью вместе с крейсерами «Олег» и «Жемчуг» смогла отбиться от японских миноносцев. Подробнее об истории легендарного крейсера, которому в будущем предстояло стать одним из главных символов Октябрьской революции, читайте в статье >> |

|

#52

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/chi...ietiiu-tsusimy

27 мая 2017  «Честный князь украл броненосцы», или Как утонула империя. К 112-летию Цусимы Сегодня в прошлом Рассуждая о причинах падения монархии в России, обычно говорят о революционном терроре и неспособности тогдашних властей адекватно реагировать на вызовы времени. Между тем, у любого государства имеется армия, и даже небольшой её части хватает, чтобы дать отпор заговорщикам (мятеж декабристов тому пример). Но это работает лишь в том случае, если армия сама не разложена – коррупцией, многолетними наблюдениями за её результатами и военными поражениями, вызванными коррупцией. Сегодня, когда мы справляем 112-ю годовщину тяжёлого поражения российского флота под Цусимой, стоит поговорить о том, почему распил военных бюджетов – особо изощрённая и отсроченная форма самоубийства государства. Разгром Цусимское сражение прочно вошло в лексику русского языка как синоним тяжёлого поражения, разгрома («устроить вторую Цусиму»). Эта оценка нередко переносится и на всю русско-японскую войну, воспринимаемую как череду непрерывных и унизительных поражений, что несколько несправедливо. Итак, что случилось конкретно в Цусимском проливе. После блокады японцами Порт-Артура Балтийский флот в составе 4 десятков боевых и вспомогательных судов получил задание деблокировать его и совместно с остатками Тихоокеанского флота взять под контроль Японское море, перерезав тем самым морские коммуникации японской армии, что должно было обеспечить её скорое поражение. Переход эскадры вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского из Балтики на Дальний Восток, когда Северного морского пути ещё нет – это без малого кругосветное плавание. До места своей гибели эскадра добиралась за 34 тыс. км (более 7 месяцев). За время этого похода японцы успели взять Порт-Артур. После этого цель похода фактически была утрачена, и командованием было решено пробиваться к Владивостоку. За японцами было превосходство – в численности и в качестве (более современное вооружение, боеприпасы, средства корректировки огня). Кроме того, большую роль играла выучка команды и умение выбирать верную тактику. Как бы то ни было, адмирал Того превзошёл своего противника Рожественского практически во всём: из 38 кораблей российской эскадры половина пошла ко дну от повреждений или была затоплена экипажами, 2 взорваны экипажами, 5 сдались в плен (ещё 2 захвачены в плен японцами), 6 добрались до нейтральных портов (3 до Манилы, 3 до Шанхая), 3 прорвались во Владивосток и ещё один совершил обратный путь на Балтику. Погибли более 5 тысяч членов экипажей этих судов. Всё это – против 3 потопленных японских миноносцев. Влияние Цусимы на итог русско-японской войны было опосредованным: её окончательный итог был скорее дипломатическим, а не военным поражением. Хотя разгром, конечно, тоже повлиял на дипломатию. А вот из числа морских держав (именно военно-морской флот вплоть до эпохи сухопутной бронетехники и боевой авиации был главным хайтеком войны) Россию вывела именно Цусима. Могло ли Цусимы не быть? Вполне. «Наш царь – Цусима» Фраза генералиссимуса Суворова об интендантах («Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда. Всегда есть за что») достаточно известна. Менее известно то, что у таких интендантов всегда были покровители среди ближайших родственников правящего государя. Если говорить о Цусиме, то вина за неё во многом лежит на дяде Николая II, великом князе Алексее Александровиче (главный начальник флота и Морского ведомства Российской империи в 1881-1905 годах). Участник Цусимского сражения Алексей Новиков-Прибой писал о нём так: «В карманах честного Алексея уместилось несколько броненосцев». А вот мемуары великого князя Александра Михайловича, двоюродного брата Алексея Александровича: «Трудно было себе представить более скромные познания, чем те, которые были по морским делам у этого адмирала могущественной державы. Одно только упоминание о современных преобразованиях в военном флоте вызывало болезненную гримасу на его красивом лице... Это беззаботное существование было омрачено, однако, трагедией: несмотря на все признаки приближающейся войны с Японией, генерал-адмирал продолжал свои празднества и, проснувшись в одно прекрасное утро, узнал, что наш флот потерпел позорное поражение в битве с современными дредноутами Микадо». Академик Алексей Николаевич Крылов, кораблестроитель, генерал для особых поручений при морском министре, писал: «За 23 года его управления флотом бюджет вырос в среднем чуть ли не в пять раз; было построено множество броненосцев и броненосных крейсеров, но это "множество" являлось только собранием отдельных судов, а не флотом. Большинство кораблей были разнотипны, либо слабые по вооружению, либо слабые по бронированию... В смысле создания флота деятельность генерал-адмирала Алексея была характерным образцом бесплановой растраты государственных средств». 23 года – срок немалый. Его вполне хватит как на то, чтобы создать флот, так и на то, чтобы его окончательно развалить. Что Цусима и продемонстрировала. Однако останавливаться на этом рано. В 1894 году на российский престол взошёл новый император – Николай II. До Цусимы оставалось 11 лет. Перестроить флот за это время не удалось бы, однако вполне можно было хотя бы улучшить состояние его артиллерии. Во время памятного цусимского сражения в 30% случаев российские снаряды не разрывались. Они также не взрывались при столкновении с водой, что значительно усложнило работу корректировщиков. В основном поэтому точность огня российской эскадры была почти втрое ниже. Вот для этого 11 лет хватило бы вполне. И даже половины этого срока. Поэтому, когда в 1906 году поэт Константин Бальмонт написал «Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима», он, конечно же, преувеличил вину императора в военных поражениях России. Но вместе с тем совершенно верно определил, скажем так, вектор этой вины. Орудийный балет 1905 год стал не только годом Цусимы, но и годом назначения членом Совета государственной обороны ещё одного великого князя – Сергея Михайловича. Который, в отличие от ушедшего после Цусимы в отставку Алексея Александровича, курировал артиллерию. За 10 довоенных лет российская армия приняла на вооружение ряд новых орудий. Практически все конкурсы выиграла французская компании «Шнейдер», причём в контрактах оговаривалось, что контракты будут размещаться на Путиловском заводе. Завод принадлежал компании, условие выглядело логично. Однако речь шла об обороне страны, а один завод попросту не мог справиться с таким объёмом заказов. В итоге получилось то, о чём в том числе царя неоднократно предупреждали перед войной: в Первую мировую Россия вступила с недостатком полевой артиллерии. Путиловский завод не успевал выполнять заказы, одновременно с этим, скажем, Пермский орудийный завод не получал заказов на орудия с 1906 года. Спутником орудийного голода был голод снарядный: их производство напрямую зависело от количества орудий в войсках. Фокус с незаменимостью Путиловского завода объясняется просто: его акционером была балерина Матильда Кшесинская, любовница Сергея Михайловича, а ранее и Николая II. Компания дисциплинированно «откатывала» за победы на тендерах и эксклюзивное размещение заказов. Нельзя сказать, что до Николая II на армии не наживались. Однако нет никаких разумных объяснений тому, что это продолжили делать в тех же, а порой и больших масштабах уже после Цусимы. Тем самым Романовы не только приблизили падение Российской империи и своего же Дома, но и определили свою печальную участь (Сергей Михайлович был расстрелян большевиками в 1918 году). *** История казнокрадства и откатов с военных поставок поучительна ничуть не менее военных побед и поражений. Сегодняшние лидерские позиции российских производителей на мировых рынках вооружений (2-е место по данным SIPRI-2015 Yearbook) существуют в том числе потому, что практика «семья главы государства пилит военный бюджет, покупая дворцы и яйца Фаберже» отошла в прошлое. А явное либо мнимое нецелевое расходование средств конструкторам вооружений приходилось отрабатывать в «шарашках». Жестоко, однако зато второй Цусимы (поражения, в котором виновна сумма обстоятельств, порождённых многочисленными распилами оборонных бюджетов) у России больше не было. Военные поражения начала XX века нередко вписывают в перечень причин падения монархии в России. Но ведь поражения не из воздуха взялись. Утрата монархией ориентиров относительно того, что можно, а что – категорически недопустимо, стала причиной этих поражений. А уж они затем доконали монархию. |

|

#53

|

||||

|

||||

|

https://eadaily.com/ru/news/2017/05/...skoe-srazhenie

27 мая 2017 09:44  27 мая 1905 года в районе острова Цусима (Цусимский пролив в Японском море) началось морское сражение, в ходе которого российская 2-я эскадра флота Тихого океана под командованием вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии под командованием адмирала Хэйхатиро Того. Русский Тихоокеанский флот понёс тяжёлые потери в первые месяцы войны с Японией 1904−1905, и в помощь ему на Балтике была сформирована 2-я Тихоокеанская эскадра (7 броненосцев, 8 крейсеров и 9 эсминцев). В октябре 1904 г. она была послана на Дальний Восток под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского. В феврале 1905 вслед за ней из Балтики отправилась 3-я Тихоокеанская эскадра во главе с контр-адмиралом Николаем Небогатовым (4 броненосца и 1 крейсер). В начале мая обе эскадры соединились у берегов Индокитая и под общим командованием Рожественского продолжили путь к боевому театру. После падения Порт-Артура и окончательной гибели 1-й Тихоокеанской эскадры в его гавани, ситуация для Рожественского значительно осложнилась. Местом базирования новой эскадры предполагалось сделать Владивосток, куда Рожественский и направлялся. Его задачей являлась защита российского Приморья. В мае 1905 прошедшая 15 тыс. миль 2-я Тихоокеанская эскадра вошла в Корейский пролив, держа курс на Владивосток. 27 мая 1905 у Цусимских островов, в Корейском проливе, путь ей преградил японский флот адмирала Того (4 броненосца, 48 крейсеров, 21 эсминец, 42 миноносца, 6 других судов). Он превосходил русскую эскадру численностью, качеством кораблей и силой орудий. Корабли Того сосредоточили огонь с дальних дистанций на головной части российской эскадры. Концентрированным огнем фугасными снарядами японцы сумели уничтожить у русских 4 броненосных флагмана. После ранения Рожественского эскадру возглавил контр-адмирал Небогатов. Гибель флагманов привела к потере управления эскадрой. Она рассеялась на отряды, ставшие жертвой ночных атак вражеских миноносцев, которые потопили еще 1 броненосец и крейсер. Русские суда потеряли связь друг с другом. Часть их устремилась во Владивосток, часть обратно, в нейтральные порты. 15 мая в плен японцам сдались 4 корабля во главе с Небогатовым, а также эсминец «Бедовый», на котором находился Рожественский. За сдачу кораблей Небогатов был приговорен к расстрелу, замененному 10 годами тюрьмы; Рожественский оправдан ввиду героического поведения в бою и тяжелого ранения. Не подчинился приказу о сдаче только экипаж крейсера «Изумруд» во главе с капитаном II-го ранга бароном Ферзеном. Он прорвался сквозь строй японских кораблей, ушел на Владивосток, однако в заливе Св. Владимира «Изумруд» сел на мель и был взорван экипажем. За проявленную доблесть царь наградил В. Н. Ферзена золотым оружием. Другая группа кораблей (2 броненосца, 3 крейсера и 4 эсминца) продолжала сражаться и геройски погибла. Из спасшихся судов 3 крейсера ушли в Манилу, 1 эсминец — в Шанхай, крейсер «Алмаз» и 2 эсминца — во Владивосток. В Цусимской битве погибло более 5 тысяч русских моряков. Японцы потеряли 1 тысячу человек и три миноносца. Такого разгрома русский флот не знал ещё никогда. Цусимское сражение стало одной из крупнейших морских битв мировой истории. Оно явилось и последним сражением эпохи броненосных кораблей, которые вскоре начали заменяться дредноутами. Гибель Тихоокеанского флота поставила окончательную точку в русско-японской войне. Дальневосточные рубежи России были теперь беззащитны от нападения с моря, а японские острова стали неуязвимыми. |

|

#54

|

||||

|

||||

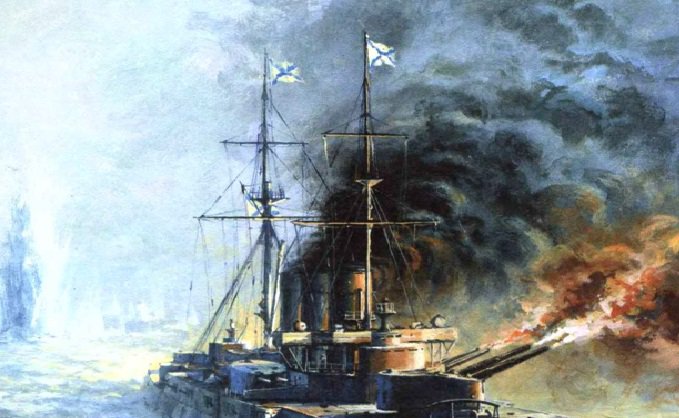

«Рюрик» ушел на дно с поднятым Андреевским флагом и взвившимся сигналом «Погибаю, но не сдаюсь!»  14 авг. 1904 подвиг крейсера «Рюрик» – после 5-часового боя с 14 японскими кораблями моряки открыли кингстоны |

|

#55

|

||||

|

||||

Фото: commons.wikimedia.org 5 сентября 1905 года был заключен Портсмутский мирный договор, завершивший русско-японскую войну. На фото: участники переговоров в Портсмуте Последний раз редактировалось Chugunka; 13.11.2018 в 08:43. |

|

#56

|

||||

|

||||

|

|

|

#57

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/3555/

Цусимское сражение – одно из трагических сражений в истории российского флота – морская битва в Японском море между флотами России и Японии, начавшаяся 27 мая 1905 года и продолжавшаяся 2 дня в Цусимском проливе. Сражению предшествовал тяжелый переход русских кораблей из Балтийского моря на Дальний Восток длиной 18 тысяч миль (33 тыс. км). Японский флот имел преимущество в бронировании, эскадренной скорости и мощности артиллерийского огня. Кроме того, оборонная промышленность России выпускала снаряды, в 10-15 раз уступавшие по фугасному действию японским. В итоге российская 2-я эскадра Тихоокеанского флота под командованием вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии под командованием адмирала Того. Большая часть русских кораблей была потоплена японцами или затоплена экипажами своих кораблей, часть капитулировала, некоторые интернировались в нейтральных портах. И лишь четырем удалось дойти до русских портов. Русская эскадра потеряла убитыми и утонувшими около пяти тысяч человек, из них – более 200 офицеры. В плен были взяты несколько тысяч моряков.

|

|

#58

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/1529/

В 1898 году для укрепления сухопутных и береговых позиций Россия арендовала Порт-Артур у Китая на 25 лет. Строительство крепости было в самом разгаре, частично некоторые укрепления были построены и оснащены артиллерией, гарнизон крепости насчитывал около 40 тысяч человек, на кораблях 1-й Тихоокеанской эскадры было около восьми тысяч моряков. 9 января 1904 года началась Русско-японская война. Оборона Порт-Артура велась под руководством генерал-лейтенанта А.М.Стесселя, сухопутной обороной руководил генерал-лейтенант Р.И.Кондратенко, комендантом крепости был генерал-лейтенант К.Н. Смирнов. Благодаря героической обороне был скован весь флот противника и армия численностью около 200 тысяч человек. Осада Порт-Артура стала самым продолжительным сражением Русско-японской войны. Во время осады широко применялись такие новые виды оружия как 11-дюймовые мортиры, скорострельные гаубицы, пулемёты Максим, заграждения из колючей проволоки, ручные гранаты. Порт-Артур стал местом рождения нового оружия — миномета. Идею миномета разработал и осуществил на деле мичман Власьев. Порт-Артур стоил противнику колоссальных жертв. Сильно поредевший гарнизон крепости, оставшийся почти без боеприпасов и продовольствия, изрядно потрепал силы противника – японцы потеряли более 110 тысяч человек и 15 боевых кораблей. 29 декабря генерал-лейтенант А. М.Стессель принял решение о сдаче российской военно-морской крепости Порт-Артур, акт капитуляции был подписан 5 января. Русский флот потерял почти всю Первую Тихоокеанскую эскадру. Стратегическое значение обороны Порт-Артура было огромным. Гарнизон крепости сковывал армию в 200 тысяч человек и почти весь флот противника. Но падение крепости позволило японцам освободить 3-ю армию, уничтожить русский флот, захватить 610 орудий, взять в плен 32 тысячи человек, включая больных и раненых. А через несколько недель после падения Порт-Артура в России началась революция. Источник: www.calend.ru |

|

#59

|

||||

|

||||

19 декабря 1904 года ...русские миноносцы прорвались из Порт-Артура в нейтральные по́рты. Шла русско-японская война. На Тихом океане уже 155-й день героически отражал атаки японцев русский портовый город Порт-Артур. Но в этот день комендант Порт-Артура генерал Анатолий Стессель втайне от командования военного гарнизона решил сдать город. Полковник Виктор Рейс, на которого Стессель возложил эту задачу, отправил парламентеров в штаб 3-й японской армии к генералу Но́ги Марэ́сукэ с предложением о капитуляции. Перед сдачей Порт-Артура вечером 19 декабря шесть миноносцев и несколько паровых катеров вышли из гавани с целью прорваться в нейтральные порты. Несмотря на то что русские корабли находились отнюдь не в идеальном состоянии, ни один из них не погиб и не был захвачен противником. Миноносцы «Властный», «Статный», «Сердитый» и «Скорый» благополучно пришли в китайский порт Чифу, миноносцы «Бойкий» и «Смелый» — на германскую военно-морскую базу Циндао. На миноносцах из Порт-Артура были вывезены знамёна русских войск и секретные документы. Прорыв миноносцев свидетельствовал о том, что с не меньшим успехом это могли бы сделать и другие корабли. Но предательство уготовило им другую участь... Утром 20 декабря японцы согласились начать переговоры о капитуляции. Эти проведенные на скорую руку в помещении японского полевого госпиталя в Шуйшиине переговоры завершились в тот же вечер подписанием предательского акта о капитуляции. |

|

#60

|

||||

|

||||

|

https://histrf.ru/biblioteka/b/kratk...llskii-skandal

22 октября 2017 В ночь на 22 октября 1904 года в ходе Русско-японской войны произошел так называемый Гулльский инцидент: русская эскадра, двигавшаяся на помощь осажденному городу Порт-Артур, по ошибке потопила несколько английских рыболовецких кораблей в Северном море. Случился огромный международный скандал. Разведка донесла В начале Русско-японской войны японцы осадили русский город Порт-Артур (ныне район города Далянь в Китае). На помощь ему из Балтийского моря выдвинулась Вторая тихоокеанская эскадра русского флота во главе с вице-адмиралом Зиновием Рожественским. С самого начала этого мероприятия имелись разведданные о том, что у берегов Англии эскадру могут поджидать вражеские миноносцы. Положение усугублялось тем, что Англия поддерживала Японию в этой войне. Оказавшись в водах близ Англии, экипажи кораблей русской эскадры заметно нервничали. Плохая видимость по причине густого тумана, образовавшегося 20 октября, способствовала накалу обстановки. Оборона Порт-Артура «Авроре» досталось В ночь на 22 октября начались странные события. На связь вышло судно «Камчатка», отставшее от эскадры, и сообщило, что его преследуют неопознанные миноносцы, передающие просроченные на день позывные. «Камчатке» было приказано двигаться в направлении Доггер-Банки (отмель в Северном море и традиционное место рыбной ловли), из соображений безопасности Рожественский не сообщил точных координат эскадры. В этот момент эскадра наткнулась на английские рыболовецкие суда. Заметив среди них один подозрительный корабль, отличавшийся от остальных, Рожественский приказал открыть по нему (только по нему!) огонь. Но плохо подготовленные и нескоординированные экипажи кораблей эскадры, сильно перенервничавшие, начали в суматохе пальбу по всему, что движется. Апогеем стала перестрелка крейсеров «Аврора» и «Дмитрий Донской». В результате менее чем за 20 минут было потоплено одно английское рыболовецкое судно, шесть получили повреждения, погиб один рыбак, шестеро ранены, также был смертельно ранен иеромонах Анастасий, бывший на крейсере «Аврора». Большой резонанс Событие получило широчайшее освещение в мировых СМИ. Больше всех негодовала Англия, которая подняла по боевой тревоге свой флот и угрожала разорвать дипломатические отношения с Россией. Британская пресса в выражениях не стеснялась: «флот сумасшедших», «припадок русского гнева» и прочие подобные формулировки сыпались в адрес России и ее флота со страниц газет. Россия заплатила потерпевшим рыбакам 65 тысяч фунтов стерлингов, а раненым и родственникам погибшего назначила пожизненную пенсию. Независимая международная комиссия, созванная для расследования инцидента, возложила ответственность на Россию, но не признала действия русских матросов и лично Рожественского неверными и порочащими их честь и достоинство. А информация о каких бы то ни было миноносцах в британских водах так и не подтвердилась. Кстати, в 1900 году похожий инцидент произошел в водах Китая, когда из-за действий английских моряков погибли два русских матроса, но тогда Россия не потребовала никакой компенсации и расследования, вполне удовлетворившись официальным извинением. Международная комиссия по расследованию Гулльского инцидента |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|