|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2017/05/07/yasin/

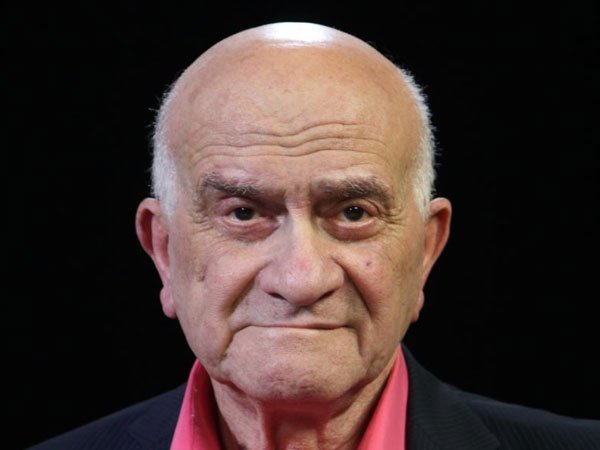

07 мая 2017, 00:01 Мемория  Евгений Григорьевич Ясин 7 мая 1934 года родился Евгений Ясин, российский экономист, научный руководитель Высшей школы экономики. Личное дело Евгений Григорьевич Ясин (83 года) родился в Одессе. В 1957 году окончил Одесский гидротехнический институт по специальности «инженер-мостостроитель», после чего непродолжительное время работал мастером в тресте Мостострой №3 на мостопоезде №478 (специализированный поезд, перевозящий строителей мостов и путепроводов). В 1958 году Ясин пришел на работу в Проектный институт №3 Госстроя УССР, где два года проработал инженером. В экономику Ясин пришел в 1960 году, поступив на экономический факультет МГУ. Окончил университет в 1963 году и через пять лет защитил кандидатскую диссертацию на тему «Методологические вопросы изучения и совершенствования системы экономической информации в промышленности». В 1971 году начал преподавать на том же факультете. В 1973 занял должность заведующего лабораторией Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. Докторскую диссертацию по теме «Методологические проблемы исследования системы экономической информации» Ясин защитил в 1976 году, а в 1979 стал профессором. В 1989 году Ясин был назначен заведующим отделом Государственной комиссии по экономической реформе при Совете министров СССР, получившей известность как «Комиссия Абалкина» (по некоторым данным, на госслужбу Ясина позвал сам академик Леонид Абалкин). В 1990 году Ясин участвовал в разработке программы «500 дней» вместе с Григорием Явлинским, возглавлявшим экономический отдел Совета министров СССР, и академиком Станиславом Шаталиным. В 1991 году Ясин стал главой дирекции по экономической политике Научно-промышленного союза СССР, позже ставшего Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Здесь академик создал и возглавил экспертный институт; параллельно с января 1992 года он был представителем правительства и президента Бориса Ельцина в Верховном совете РФ. Очередной виток в карьере пришелся на ноябрь 1994 года, когда ученый был назначен министром экономики РФ в правительстве Виктора Черномырдина. Некоторое время он работал в правительстве и при следующем премьер-министре Сергее Кириенко. Ушел из правительства в июле 1998 года. В том же году стал научным руководителем Высшей школы экономики и занимает этот пост по настоящее время. В феврале 2000 года возглавил фонд «Либеральная миссия», главная задача которого – распространение либеральных ценностей в российском обществе. При этом Ясин продолжал работать в качестве эксперта для государственных институций, в частности, в 2004 году он был включен в состав рабочей группы по подготовке проекта программы социально-экономического развития страны с 2005 по 2008 год. В 2005 году Ясин занял должность независимого директора компании «Северсталь-авто», в 2006-м стал членом совета директоров группы «Альфа-Страхование», а с июля 2007 по март 2012 года входил в совет директоров ЗАО «Эхо Москвы». Чем знаменит Евгений Ясин – соратник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, один из самых известных и авторитетных российских экономистов либеральных взглядов. С этих позиций он во многих выступлениях регулярно критикует недостатки в работе правительства и президента. В частности, после ареста Михаила Ходорковского Ясин заявил о том, что Владимир Путин потерпел поражение в той миссии, с которой он был призван на свой пост – добиться построения правового государства. О чем надо знать Разработанная при участии Ясина программа «500 дней» была свернута под влиянием Леонида Абалкина и премьер-министра Николая Рыжкова. Они считали проект слишком радикальным и предлагали свой вариант экономической реформы. Ясин не отрицал своей ответственности за участие в создании в качестве временной вынужденной меры системы государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Кризис этой системы стал одной из составляющих экономического кризиса августа 1998 года. Прямая речь  Евгений Ясин О новой модели российской экономики: «Придется вложиться в то, чтобы "переселить" нашу деревню в большие города. Почему надо переселять? Да потому что мы уже перешли к новой экономике, это не аграрная и не индустриальная экономика, это постиндустриальная, инновационная экономика, и в ней сельское население будет просто нищенствовать. У нас ведь львиная доля валового продукта создается в сфере услуг. А наша деревня как таковая просто не способна производить ни какие-либо услуги, ни конкурентоспособные продукты; а значит, будущего у нее нет». О мировом экономическом кризисе: «Утверждение, что именно рынок привел к кризису, могу назвать глупостью. К кризису привела безответственная финансовая политика США. Но даже если бы её не было, то риски перехода к инновационной стадии развития никто не отменял. А Америка – первопроходец в этой сфере. Значит, им первым и досталось. Потому что они сталкиваются с теми явлениями, с которыми другие ещё не сталкиваются». О достижениях на посту главы Минэкономики: «Полагаю своей главной заслугой то, что мешал неразумно тратить деньги. Тогда толклись около Ельцина разные люди и говорили: дайте мне деньги на то, на это. Была памятная история с Красноярским комбайновым заводом, когда я отказал в выдаче средств и меня Ельцин обозвал саботажником. Затем я боролся против строительства храма Христа Спасителя. Мы с Юрием Михайловичем Лужковым грызлись довольно основательно, потому что у него было стремление к грандиозным проектам. Так же, кстати, как и у Бородина, который приходил ко мне за триллионами на реконструкцию Кремля. Я же считал и считаю, что мы в тот период не могли себе позволить таких трат». О правлении Дмитрия Медведева: «Те предложения, которые были внесены Медведевым, я имею в виду его политическую реформу и некоторые другие законопроекты, – могли бы стать первым шагом на пути к демократизации, и все, кто ещё проявляет какую-то гражданскую активность, должны всерьез отнестись к этому вопросу. Особенно это касается нашей оппозиции: она должна поднять на щит медведевские инициативы, которые создают, я бы сказал, предмостное сооружение для демократизации в России. Если мы пойдем по такому пути и добьемся успеха, это многократно облегчит наши дальнейшие действия». О приватизации: «Мы передали собственность в частные руки и произвели эту операцию в условиях мира, и это, я считаю, наше главное достижение» 4 факта о Евгении Ясине Должность министра без портфеля в 1997 году была учреждена специально для Ясина. С 2001 по 2007 год состоял в политсовете СПС, который покинул после включения его Владимиром Путиным в Общественную палату. Награжден орденом Почета, двумя орденами «За заслуги перед Отечеством» – IV и III степени, Премией Егора Гайдара. Дочь Евгения Ясина Ирина тоже экономист; кроме того, она известна правозащитной и публицистической деятельностью. Материалы о Евгении Ясине Евгений Ясин – свой среди своих Евгений Ясин. Приживется ли у нас демократия? Евгений Ясин: Нищий и больной народ не создаст инновации Евгений Ясин: «Не сильная рука, а сильные мозги» Евгений Ясин: 12 лет в поисках модернизации Статья о Евгении Ясине в Википедии Последний раз редактировалось Chugunka; 13.09.2021 в 14:02. |

|

#2

|

|||

|

|||

|

16.03.2012, 20:31

*486. http://www.svpressa.ru/economy/article/53523/ 14 марта 2012 года 16:54 | Николай Чеховский Субъекты Федерации должны получить право самостоятельно устанавливать налоги Пока националисты грозно машут лозунгом «Хватит кормить Кавказ!» множество вполне «славянских» областей и краев России из года в год нетерпеливо ждут финансовой помощи от Москвы. Более того - они не способны без этой помощи выжить. Такой вывод следует из опубликованного агентством «РИА-Аналитика» рейтинга регионов по уровню долговой нагрузки по итогам 2011 года. Авторы доклада оценивают прошедший год как довольно успешный для регионов – в целом по стране положительные темпы экономического роста сопровождались увеличением бюджетных доходов. Кроме того, «в отличие от прошлых лет, капитальные расходы бюджетов в большей степени финансировались за счет собственных доходов, в то время как ранее заемные средства играли в этом процессе более заметную роль». В целом потребность регионов во внешнем финансировании была ниже, чем в 2010 году. В результате объем государственного долга субъектов РФ в 2011 году вырос лишь на 7% против 23% в 2010 году. Суммарный государственный долг субъектов РФ на начало 2012 года составил 1172,2 млрд руб., а долг муниципальных образований – 215,5 млрд руб. Среднее по стране отношение регионального госдолга к доходам бюджета составляет около 40%. Лидерами по росту абсолютного объема госдолга в 2011 году стали Еврейская АО, государственный долг которой вырос в 2011 году более чем в 20 раз, а также Сахалинская область (571%), Псковская область (322%), Республика Тыва (283%). Особо настораживают следующие цифры. Государственный долг превышает объем собственных доходов бюджета (без учета федеральных перечислений) у Республики Мордовия (175,2%) и у Республики Северная Осетия – Алания (118,4%). более 90% долга к собственным доходам по итогам 2011 года отмечена у Костромской и Астраханской областей (96.9% и 98.7% соответственно). При этом Бюджетный кодекс четко запрещает превышение долга над собственными доходами субъекта РФ. Поскольку долговая пирамида в ряде регионов, в том числе довольно близко расположенных к Москве продолжает разрастаться, какой-то выход из этой ситуации искать придется. «Каковы возможные пути выхода?» - с этим вопросом «СП» обратилась к экспертам. Старший аналитик по долговым инструментам ФК «Уралсиб» Антон Табах считает, что в конечном итоге все неразрешимые силами региональных властей проблемы будут оплачены из федерального бюджета, и поэтому до настоящей катастрофы не дойдет. «СП»: - 25 субъектов Российской Федерации – подавляющее их большинство находится на европейской части страны – имеют долги на сумму свыше 50% собственных региональных бюджетов. У группы «лидеров» долги достигают 90-175% их годового дохода. У некоторых из них только за последний год общая сумма долгов выросла в несколько раз. Насколько критичной для российской экономики в целом можно считать эту ситуацию? - Дело не столько в долге как таковом, сколько в структуре долга. Например, Татарстан имеет отношение госдолга к собственным доходам на уровне 83%. Однако более 60% этого долга составляют различные госгарантии под масштабные экономические проекты, с которыми у региона нет практически никаких проблем. Висят абстрактно эти долги, на исполнение бюджета не влияют, да и есть не просят. Так что в Татарстане при формально большой цифре нет никакой проблемы. Вообще есть три аспекта долговой проблемы. Первый – это упомянутое отношение размера госдолга к собственным доходам. Второй аспект – стоимость обслуживания долга. В приведенном примере с Татарстаном – это сущие копейки. И третий, может быть, наиболее важный аспект – это срочность выплат. Потому что регионы с равным долгом находятся в принципиально разных ситуациях. Если одному постоянно приходится рефинансировать банковские кредиты – это настоящая кабала, - а другой, скажем, как Москва в свои лучшие времена, может привлекать средства под свои 15-летние облигации. В этом отношении, конечно, ситуация в стране не очень благополучна. Сравните с Германией, в которой даже муниципальные долги обслуживаются из расчета не более 4-5% годовых, и это при самых дорогих «длинных» займах, при этом они еще имеют реальную возможность размещать собственные 50-летние облигации. В России самую дешевую стоимость обслуживания долгов имеет Самарская область – 7,5% годовых, а самую большую – Костромская область, в конце 2011 года она привлекла средства под 11,5% годовых. Учтите, что ни один российский регион не может привлечь займ денег больше, чем на 3 года. В целом я нахожу ситуацию в стране не критичной, поскольку Минфин жестко держит руку на пульсе этих проблем. К тому же, надо сказать, что ряд субъектов самостоятельно вводят ряд законодательных ограничений на заимствования, которые гораздо жестче федеральных нормативов. Например, Самарская область имеет норматив отношения госдолга к собственным доходам не более 45%, а не 100%, как в Бюджетном кодексе. Хотя, действительно, в стране есть ряд бывших «покойников», - например, Московская область – и сегодняшних «покойников». Но у нас регионы - это не штат Калифорния, который полностью будет решать проблемы самостоятельно. «СП»: - Грозит ли дефолт в ближайшее время каким-либо из субъектов РФ? Каковы могут быть последствия дефолтов? - Критичной можно было назвать ситуацию Московской области в период 2008-09 годов, когда дефолт представлялся неизбежным, что было связано с различными криминальными сюжетами. Однако федеральный центр полностью погасил проблему за свой счет, и фактически область перешла под федеральное управление. Сама область снизила за 3 года долговую нагрузку с более 100% от собственных доходов до 60%. Так что теперь она вышла из зоны риска. Однако повторения этой истории можно ожидать в отношении любого из нынешних проблемных регионов. Поэтому в рассуждениях о каких-либо последствиях дефолтов я практического смысла не вижу. «СП»: - Есть ли экономический смысл в изменении конфигурации административных границ регионов, новых объединениях краев и областей? Может ли федеральная власть пойти на подобные объединения в нынешней политической ситуации? - Я не знаю примеров, когда регионы объединяли ради решения долговых проблем. Ради стабилизации бюджетов, стимулирования экономического развития территорий – были случаи присоединения маленьких регионов к успешным гигантам. Умозрительно сегодня можно придумать такие сценарии. Но географически должников-рекордсменов объединять не с кем, да и смысла нет. Насколько я знаю, политическими властями такие проекты сегодня не рассматриваются. Лучше начать развивать проблемные субъекты. Например, Калужская область тоже полезла в долги, но ради развития – она хорошо вложилась в развитие необходимой для подъема своей экономики инфраструктуры. Но теперь она снижает долговую нагрузку. «СП»: - В чем причина большой задолженности ряда регионов: исторический фактор, плохое управление, неумение привлекать инвестиции, налоговая политика центра, урезание самостоятельных функций субъектов Федерации? - Если взять группу самых неблагополучных регионов, то у Северной Осетии – Алании причина кризисной ситуации кроется в исторически очень слабой доходной базе, и туда традиционно направляется очень много денег из федерального бюджета. Астраханская область вкладывала очень много средств в начале 2000-х в развитие изношенной инфраструктуры, фактически это были расходы на развитие. В последние годы она успешно замещает короткие займы более длинными и дешевыми. Лидер неудачников - Мордовия, имеет адекватный ее положению рейтинг, но поскольку она фактически не присутствует на рынке заимствований, то у нее нет и проблем с этим рейтингом. Ситуация в Мордовии представляется вполне предсказуемой, посмотрим, что из этого выйдет. «СП»: - Какие вы видите пути выхода из этой ситуации? Понятно, что административных и финансовых ресурсов наиболее неблагополучных краев и областей для стратегического решения проблемы недостаточно. А что по силам центру? - А зачем что-то решать? Действительно, есть Мордовия и не только, которые совершенно не в состоянии выплыть самостоятельно. Но эти проблемы фактически законсервированы – никто не лезет ломать сложившуюся систему. Над ситуацией очень плотно наблюдает центр, и все четко понимают, что придет день, и федеральная власть неизбежно вмешается, внесет деньги, и не будет ни катастроф, ни потрясений. Во всяком случае, жителей регионов эта ситуация нисколько не коснется. Центр за регионы заплатить сможет. Впрочем, не всех устраивает подобный подход. Так, научный руководитель Государственного университета - Высшей школы экономики Евгений Ясин, соглашаясь с тем, что федеральный центр заплатит за всех самых злостных должников, чтобы не допустить больших потрясений, считает, что эту систему надо трансформировать в принципе. - Надо понимать, что подобные долговые проблемы неизбежно возникают в условиях высокой степени централизации власти, и закономерно возникающей вследствие этого финансовой зависимости регионов от столицы, - говорит он - Как следствие, эта система предполагает большой объем трансфертов из федерального бюджета провинциям, которые не могут в рамках этой системы иметь собственную прочную доходную базу. Поэтому я говорю, что неправильно, когда в нашем государстве работает такая система. Чрезмерно регулируя власти на местах, мы не даем им возможность мобилизовать собственные источники доходов. Я считаю необходимым предоставить властям субъектов самостоятельно устанавливать налоги, чтобы более полно формировать бюджетные доходы. «СП»: - А вы не боитесь разгула этакой финансовой вольницы на местах? Губернские власти по русской привычке ведь от души размахнуться… - У вас трогательное единство взглядов с Владимиром Владимировичем Путиным. Давайте исходить из того, что у нас федеративное государство, и поэтому надо дать регионам больше свободы. Да, такие вещи чреваты. Чреваты увеличением налогов безо всякой ответственности губернатора и других чиновников за финансовое состояние субъекта федерации. Надо прописать в законе отдельно судьбу губернаторов после того, как он утопит свой регион в долгах. В этой ситуации федеральная власть должна получить право объявлять режим чрезвычайной ситуации, когда губернатор автоматически следует в отставку, а на место прибывает федеральный чиновник, представитель президента России и начинает наводить порядок. Практически во всех странах такие меры прописаны в законодательстве, поэтому в реальности такие дефолтные ситуации возникают крайне редко. Потому что ответственность чиновника такого ранга – это не ответственность частного лица или компании за свои долги. Здесь другой порядок ответственности. А у нас сегодня такой ответственности не предусмотрено, и любой губернатор, который неподъемные долги делает, прекрасно понимает, что в этом нет ничего страшного: из центра приедут и помогут. И правда – помогают. «СП»: - По сути, вы предлагаете замахнуться на радикальные перемены. - Не надо этого бояться. Просто один раз надо решить: мы, Россия, государство унитарное или федеративное. Исторически всегда были унитарным. Разве что некоторую автономию имели Хивинское и Кокандское ханства. Потом мы решили, что мы – большая страна, и поэтому должно быть у нас федеративное устройство. Но, раз мы выбрали эту непривычную для нас организацию, давайте уже к ней привыкать, а не менять наше государственное устройство каждые несколько лет. Потому что пока в центре беспокоятся, какая там гречиха уродилась в провинции, будут издалека тянуться в московские приемные люди : «Дмитрий Анатольевич, проблемы с гречихой – помогите!». А разве нам это надо? |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://www.liberal.ru/articles/cat/5795

06.07.2012 Евгений Ясин: "В своё время я писал об альтернативе между сценариями противостояния и поисков национального согласия для демократического развития, указывая на то, что противостояние удовлетворяет эмоции и даёт эффект, кажущийся желательным, но не более чем на шаг вперед. Последствия же, бóльшей частью негативные, распространяются много дальше. Даже если смотреть только с позиций правящей элиты..." Анонс передачи «Тектонический сдвиг» на понедельник, 9 июля 2012 г. Общая картина развития политических процессов в нашей стране за последний месяц (после 12 июня) была легко предсказуемой и крайне деструктивной. Напомню, отсчёт новой эпохи в России теперь ведётся от 4 декабря 2011 года, от фактического поражения партия власти на парламентских выборах и утраты его легитимности. Три месяца от парламентских до президентских выборов прошли под знаком наступления оппозиции: массовые шествия и митинги вновь вернулись в практику российской гражданской жизни. Они были выражением недовольства избирателей неприкрытой фальсификацией итогов выборов, их желанием перемен и в то же время отсутствием в сложившейся обстановке тех инструментов, которые позволили бы эти перемены произвести. Только митинги и новые выборы, которые по Закону должны быть проведены через 5 лет. Другие методы, в том числе силовые, давали власти возможность самой применить силу, включая легитимное насилие как функцию государства. Тем более, что она трактовала итоги выборов как легитимные и принудить её к смене позиции не представлялось возможным. Власть поначалу сделала шаги навстречу новой реальности: я имею в виду последнее президентское послание Медведева 22 декабря с предложением политической реформы. Но, как и следовало ожидать, контроль за её проведением полностью оставался в её руках и принимались только такие изменения, которые позволяли полностью сохранить его в тех же руках. Приближались президентские выборы и было ясно, что обстановка, сложившаяся за многие годы, сулит победу В. Путину. А уж он постарается использовать её, чтобы вернуть себе позиции не то что 2011 года, но года 2007, когда он, не желая своими руками менять Конституцию, на время уступил высший пост Медведеву и полагал необходимым до своего возвращения на высший пост считаться с его персональными особенностями. Конечно, в пределах допустимого. Вернуть позиции 2007 года значить полностью восстановить единовластие, обезопасить оппозицию, лишив её всех инструментов воздействия на общественное мнение. Ожидаемая победа была одержана. Но всё же ситуация отличалась от той, какой она была в 2000, 2004 или 2008 годах. Тогда лично Путина и его политику поддерживало большинство избирателей, примерно ¾. А теперь большинство было против. Даже 64% «за», собранные на президентских выборах, с учётом как минимум 7–8 % фальсификаций и иных манипуляций, уже не убеждали. Путин, кроме того, собрал голоса тех, кто был за стабильность, предпочитая её любым переменам, даже необходимым. Но перемены были нужны, это и элита понимала. А значит далее их сторонников будет прибавляться, а почитателей стабильности – убывать. Поэтому первое время после вторых выборов власть медлила с выбором политики – либерализация или закручивание гаек. Их оппоненты особого выбора не имели. Единственное оружие – массовые митинги, имело тенденцию к притуплению. Надо было как-то поддерживать протестные настроения, ибо власть ни на какие уступки больше не шла. 6 мая, накануне инаугурации, обе стороны решили устроить пробу сил. Оппозиция – чтобы подогреть своих сторонников, дать им новые побуждения для активности. Власть – чтобы переломить протестные настроения, подавить оппозицию и вернуть президенту все силы контроля надо обществом. Итог, на мой взгляд, был таков: 6 мая выиграла оппозиция. Во всяком случае массовые выступления 12 июня свидетельствовали, что протест оживился, в том числе и с помощью власти, репрессивные действия которой пока не пугали, а раззадоривали. Это всё прелюдия, чтобы восстановить в памяти предыдущие события. А теперь последний месяц. В своё время я писал об альтернативе между сценариями противостояния и поисков национального согласия для демократического развития, указывая на то, что противостояние удовлетворяет эмоции и даёт эффект, кажущийся желательным, но не более чем на шаг вперед. Последствия же, бóльшей частью негативные, распространяются много дальше. Даже если смотреть только с позиций правящей элиты. Последний месяц (от 12 июня до начала июля) даёт ясную картину того, что события развиваются по сценарию противостояния, причем в худшем виде, в форме наступления реакции, проявлений откровенного мракобесия, попыток опорочить сторонников демократических перемен. Напомню только несколько позиций: 1. Закон о новом порядке, точнее о запрете митингов и демонстраций, т.е. о прямой угрозе ограничения конституционной свободы собраний. 2. Обыски и аресты участников митинга 6 мая, производимые Следственным комитетом, так что кажется по новому ясным, зачем он был учрежден несколько лет назад: не как аналог Федерального бюро расследований США, не как противовес Генеральной прокуратуре России, которая якобы слишком много себе позволяет, но как инструмент запугивания неугодных правящему режиму, их дискредитации в глазах общественного мнения, в том числе с явными нарушениями закона. Хотел бы особо выразить возмущение издевательствами над Ксенией Собчак, которые позорят Следственный комитет и российское государство много больше чем жертву. 3. Судебное преследование Pussy Riot, также предпринимаемое с целью запугивания. 4. Подготовка закона против неправительственных организаций, привлекающих для финансирования средства из зарубежных источников, посредством регистрации их в качестве иностранных агентов. Хочу заметить, что в 90-е годы такие источники как Фонд Сороса содействовали спасению в период кризиса российской науки. Иной раз поддержка зарубежных фондов становилась последней надеждой для гуманитарных учреждений в России. Чаще всего от имени государства этим учреждениям никто не сказал даже спасибо. Но бог с ним, с прошлым. Сейчас такого рода действия преследуют цель перекрыть едва ли не последний источник финансовой поддержки независимой общественной деятельности. А перекрыть каналы жертвователей из среды российского бизнеса власти, в этом они уверены, – смогут быстро и без больших забот. Опыт уже накоплен, как, впрочем, и в гонениях на НПО. Этот список антидемократических и противозаконных акций неполон и пока не закрыт. Есть угроза и новых «изобретений» властей, если перечисленные средства не принесут ожидаемых результатов. Ещё раз хочу подчеркнуть: противостояние непродуктивно, в том числе для правящей элиты. После мероприятий подобных перечисленным рассчитывать на приток иностранных и даже российских инвестиций не следует. Напротив, страна, несмотря на примирительное отношение многих зарубежных партнеров к правителям великой Росси, может во многих отношениях стать страной-изгоем. Тем более если реакционные акции будут продолжаться или усиливаться. К тому же людей можно ещё запугивать, но уже нельзя будет добиться их уважения и доверия. Напротив, путь поиска национального согласия, либерализации экономики, последовательной, шаг за шагом, демократизации открыт. Сейчас слово за властями. Проявим разум и доверие к своим согражданам. До встречи, |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://www.echo.msk.ru/blog/yasin/909264-echo/

15 июля 2012, 11:23 «Вызвать самодеятельность в порабощенном обществе» – эти слова о деятельности Петра Великого я взял из сочинений Василия Осиповича Ключевского, работая с ними по моим научным делам. Приведу более пространную выдержку, чтобы дать возможность слушателям вникнуть. А потом мы потолкуем, сравнивая ситуацию в стране того времени и нынешнюю. «Реформа Петра, – пишет В.О. Ключевский, – была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение, как необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная» (В.О. Ключевский. 1958 г. Соч. Том 4, с. 221). Эта часть «Курса русской истории» издана впервые в 1909-ом году, примерно 100 лет назад. Имеет ли она какие-то аналогии с нашим временем? Можно сказать «нет». Кто-то скажет: вот если сравнивать время Петра и время Сталина, то, возможно, удастся найти параллели: оба проводили над страной мучительные эксперименты с высокими целями. Только у Петра кое-что всё же получилось. Но я думаю, что связь есть и с нашим временем. Драма новой русской истории состоит в трудном противостоянии современных (для своего времени) институтов и традиционных. Традиционные институты тогда были представлены уже изжившей себя строгой феодальной иерархией: царь – служилые люди (бояре и дворяне), вознаграждаемые за службу землей и крепостными, которые эту землю обрабатывали и составляли податное сословие. Современные тогда институты, показывавшие более высокую производительность и культуру, находились в Европе. Там уже серьёзно продвинулись рыночные отношения, конкуренция. Там же всё больше утверждалось право. Ещё Иван Грозный удивлялся, что королева Елизавета в Англии должна считаться со своими баронами и лордами, с их правами. Сам он этого не понимал, ему не приходилось. А Петра как раз более всего интересовали Англия и Голландия, страны с наиболее развитыми буржуазными отношениями. Он много чего успел сделать, но традиционную иерархию и не думал ломать. Он на неё опирался. Поэтому Ключевский и пишет, что вызвать самодеятельность, т.е. процессы, наблюдавшиеся Петром в Европе, в порабощенном обществе нельзя. Нужно шаг за шагом менять институты: от иерархии аграрного феодального общества идти к сетевой рыночной структуре с равноправными отношениями продавцов и покупателей. Петр положил начало этому пути. Потом Екатерина II в 1785-ом году издала Жалованную грамоту, по которой дворяне были освобождены от обязанности служить, и в России появился институт частной собственности вместо феодального условного держания. Потом Александр II в 1861-ом году освободил крестьян. Отмена крепостного права была половинчатой. И к I Мировой войне значительная их часть не была свободна от помещиков, от общины. Но всё же этими шагами феодальная иерархия была сломана, страна всё более энергично развивала рыночную экономику. Потом пришли большевики. У них были красивые идеи о свободе рабочих и крестьян, о плановой экономике, которая должна быть согласно марксизму намного эффективней рыночного хаоса. Но в итоге снова получилась иерархия, самодеятельность, свойственная рынку, а в плановом хозяйстве присутствовавшая в основном на плакатах в виде призывов, не получилось. На Западе снова на зависть всё получалось, а у нас нет. Стало ясно, что Маркс ошибся: предсказал конец капитализму и рынку, а они только взялись развиваться, принося благосостояние народам стран, выбравших этот путь. Наконец, события повернулись таким образом, что мы смогли выйти из тупика, осуществить рыночные реформы и открыть путь к развитию свободного предпринимательства, самодеятельности граждан, демократическому обществу. Давалось это развитие нелегко, трансформационный кризис с 1990-го по 1998-ой годы был очень тяжёл, надо было приспосабливаться к новым условиям. И тут мы вспомнили о достоинствах косности и том порядке, который обеспечивает иерархия. И она в очередной раз была восстановлена. Вы слышали такое понятие «вертикаль власти»? Это как раз она. А ей противопоказаны честные свободные выборы, самодеятельность граждан, она предпочитает силовые методы. Теперь, когда настроения граждан стали меняться, всё большая их доля хочет поменять косность на самодеятельность, оказывается, это не так просто сделать. Снова перед нами задача, которая стояла перед Петром. Только деспотизм как инструмент совсем уж устарел. Но когда я слышу о восстановлении в Уголовном кодексе статьи о клевете, когда Госдума в одно касание принимает закон, позволяющий сотни тысяч организаций преследовать как иностранных агентов, когда обыскивают людей, пытавшихся реализовать своё право на свободу собраний, и когда Сергей Марков шельмует их как заговорщиков, действующих по команде из-за рубежа, я вспоминаю о том, что задачи, возникшие перед Петром, ещё не разрешены. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

http://newsland.com/news/detail/id/1279576/

В эту среду правительство во главе с премьером Медведевым провело выездное заседание по проблеме моногородов в одном из таких поселений – Тутаеве. Совершенно очевидно, что давно пора ломать систему чрезвычайной централизации, давать возможность проявить себя местным инициативам. И когда это приведет к успехам, увидите: многие люди из больших городов потянутся в маленькие. Власть упорно склоняется к мысли поощрять отток граждан из моногородов. Причем не только идеологически, но и финансово. Предполагается, что федеральный бюджет возьмет на себя часть расходов бизнеса при увольнениях и будет выплачивать уволенным подъемные при переезде на новое место жительства (от 400 тыс. руб.). Видимо, считают, что это выйдет дешевле, чем развивать сами города. К слову, их в России 342. И как правило, в этих городах, кроме градообразующих предприятий, людям действительно негде найти работу. Но все же... Хотя мировая тенденция сегодня такова, что молодежь тянется в мегаполисы, для России поддерживать это недальновидно. Мы – огромная страна, и если все жители сконцентрируются в мегаполисах, она станет голой и безлюдной. Универсального совета, что делать, тут нет, но есть один важный нюанс. Вот, например, тутаевцы вышли к премьеру не за подъемными, а с предложениями о поддержке другого рода. Кто-то просил поддержать его малый швейный бизнес, кто-то – начинание в сфере туризма (что в условиях исторического прошлого древнего Тутаева, входящего в Золотое кольцо России, можно только приветствовать) и т.д. Что должны были бы увидеть чиновники в этих просьбах? Что люди не готовы просто так уезжать с насиженных мест. Что они хотят развиваться тут. И вот это-то как раз и стоит поддерживать. На мой взгляд, самое лучшее – ввести полностью самостоятельное местное самоуправление. Чтобы люди сами устанавливали налоги, сами решали, на что их потратить... Муниципалитетам в этих вопросах нужна полная свобода, чтобы не тянулись они к федеральным трансфертам, а сами изыскивали возможности для развития. Конечно, это не значит, что у них совсем не должно быть госфинансирования. Но власти уже давно пора начать равномерно развивать ресурсы. Кроме того, в моногородах можно создать новые предприятия, опирающиеся на инновации. Это обязательно надо поддерживать, в том числе и из федерального бюджета. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

http://www.echo.msk.ru/blog/yasin/1204218-echo/

24 ноября 2013, 05:54 20 ноября состоялась встреча президента Владимира Путина с представителями партий, которые относятся к оппозиции и не имеют мест в Госдуме: М. Прохоров от «Гражданской платформы», С. Митрохин от «Яблока», В.Рыжков от РПР-Парнаса и другие. По поводу участия во встрече В.Рыжкова, – это, по крайней мере, как следствие наличия в Парнасе ряда лидеров, дискуссия прошла до 20 ноября, а после встречи она разгорелась в разных СМИ, причём весьма острая. Рыжков участвовал в личном качестве, другие лидеры либо были против, либо сами пойти не хотели, но не возражали против похода Рыжкова. Короче, многие, пожалуй, большинство из либералов, были против этих контактов; другие – за. Замечу также, что кое-кто из непарламентской оппозиции был на Валдае, где состоялся первый диалог с Путиным. Сегодня я хочу напомнить, что сразу после выборов 4 декабря 2011-го года высказался за контакты и переговоры с властями. Тогда Путин был против, не видя, с кем разговаривать. И оппозиция, которая в то время была поглощена многочисленными протестными выступлениями, также была против. Разве что допускался разговор об условиях сдачи власти. Мои размышления того времени я разделяю и сейчас. Ясно, что страна находится в трудном положении. Не столько в экономическом, сколько в политическом смысле. Политический кризис, если он будет обостряться, будет давить на экономику, стоящую перед долгосрочными проблемами. Это во-первых. Во-вторых, прежний курс, который власть проводила до 2011-го года, – я его называю «сценарий модернизации сверху», не сулит каких-либо успехов. Напротив, он чреват, с большой вероятностью, серьёзными поражениями. В-третьих, даже если допустить, что могут сложиться условия для устранения нынешнего режима, что образуется группа радикальных реформаторов, которая сможет получить власть и осуществить требуемые реформы, она столкнётся с большими трудностями. Второго сценария – «решительного рывка» я, честно говоря, боюсь и вижу при попытках его осуществления не меньшие риски, чем при первом сценарии. А, возможно, и длительное поражение демократических сил. Поэтому я за ещё один сценарий – «постепенного развития», нравится ли он мне или не нравится. Скажу так: не нравится. Но это единственная, на мой взгляд, надежда добиться успеха, пусть не сразу, с компромиссами и уступками, но всё же с возведением основных институтов демократии, к адаптации людей к жизни с ними. У меня есть надежда, что пусть разговоры летом на Валдае, и вот сейчас в Кремле, не сразу, но всё же дадут определённый эффект. Ясно, что обе стороны, по крайней мере, видные течения с обеих сторон, понимают их необходимость для проведения политических и правовых реформ. Каждая видит и опасности для себя. Власть думает: если не удастся вести дело по-нашему, будем усиливать репрессии. Оппозиция понимает, что в этом случае придётся идти на жертвы. Но было бы лучше, если бы дело получило бы развитие. Чтобы национальный диалог состоялся и имел успех. |

|

#7

|

||||

|

||||

|

http://www.echo.msk.ru/blog/yasin/1213673-echo/

08 декабря 2013, 09:13 В этот раз я хочу отвлечься от злободневности и обратиться к глубинам отечественной истории. Этот вопрос неизбежно возникает, когда мы сталкиваемся с отставанием России и ищем пути его преодоления. Конечно, мы не можем сбрасывать со счетов то обстоятельство, что наша страна изначально формировалась на периферии Европы, вдалеке от важнейших центров европейской цивилизации. Тем не менее, если речь идёт о первом государстве восточнославянских племён, Киевской Руси, то специалисты в большинстве констатируют, что это государство развивалось полностью на основе европейской культуры. В. Ключевский называл эту страну городовой, торговой. Её стержнем был путь «из варяг в греки». Значит, Россия отклонилась от родственной, более развитой цивилизации позднее. Второй период нашей истории (XIII в. — 1-ая половина XV века) — удельный период, период политической раздробленности, свойственной феодальному строю на определенном этапе его развития. Население в значительной мере сосредоточилось в районе Верхней Волги, это была Русь удельно-княжеская, вытеснение прежнего очередного порядка наследования, принятого ранее в варяжском роду Рюриковичей, с заменой его на право завещания престола или его перехода от отца к сыну, привело к усилению нравов патриархальной семьи, с всевластием отца-патриарха. Р. Пайпс, американский исследователь, назвал этот порядок «вотчинным режимом». Суть его в том, что подданные или граждане государства это не члены семьи, которых отец может наказать, даже убить. Но при этом режиме правитель, князь, обладал такими правами. Небольшой росток того будущего порядка, института, который нас интересует. Почему интересует? Потому что мы до сих пор не можем от него избавиться. И поэтому, как думают многие наши соотечественники, живём беднее западных соседей и каждый раз в тревоге за своё будущее. Но удельный период, хотя и заложил ростки отклонений, всё же имел ясные аналогии в Европе и эти аналогии не привели её к тем последствиям, которые мы видели у нас. Положение изменилось, во-первых, с ордынским нашествием и заимствованием у ордынцев их порядков, это, во-вторых. Московский князь получил от монголов ярлык на великое княжение и на сбор дани со всех русских княжеств в междуречье Волги и Оки с доставкой её в Орду. Москва стала центром объединения этих княжеств и удержала власть над ними, когда ордынское иго закончилось, а порядки, заимствованные у кочевников, сохранились. Московское государство в Великороссии — третий период нашей истории. Особенность его формирования — заимствования методов властвования у великого хана. Здесь мы по-настоящему сталкиваемся с тем, что потом стало традицией авторитарного, не признающего правовых норм, игнорирующего законность правления, с которой наша страна никак не может расстаться. Московское государство, однако, в то время получило с этим порядком и определенные преимущества, которые оно смогло использовать для обширной экспансии. Наши учёные Ю. Пивоваров и А. Фурсов выступили в 1994-ом году с весьма интересной работой о Русской системе как специфическом устройстве государства, методах осуществления «Русской власти», которые, как они считают, придали специфику России. Они обратили особое внимание на слой знати, названный ими «князебоярством». Пожалуй, особенность князебоярства состояла в том, что преданность великому князю, а потом царю, готовность выполнять любые его поручения, в том числе не всегда высоконравственные. Но также и покорность. Не очень ясно, все эти свойства касаются всей элиты или какой-то её части. Так или иначе, появление такого слоя означало существенную перемену структуры общества: от рыхлости Киевской Руси к монолитности Руси Московской. Одновременно это важная часть картины российского самодержавия. А оно, как я понимаю, составляет суть Русской власти и основу Русской системы. Пивоваров и Фурсов добавляют ещё одну его черту: метафизичность Русской власти и Русской системы, их недоступность рациональному, логическому пониманию. Во всяком случае для тех, кто оказывается под ними. Авторы считают, что если не учесть этого фактора в их понимании, то Россию невозможно понять. Но я не соглашусь. Хотя история этой системы весьма продолжительна, да и ещё с такими продолжениями как советская власть, всё же избавиться от её негативных последствий можно только при логичном её объяснении интересами правящей элиты, сначала строившей единое государство из удельных кусков под иноземным гнётом, а затем стремившейся сохранить и упрочить своё положение теми приёмами, которые эта система предоставляла. После третьего был ещё четвертый период — имперский. При нём, я считаю, Русская система сохранялась в цельном виде до 1861-го года, когда вместе с крепостным правом, а также формированием земской системы и независимого суда, началась новая эпоха нашей истории, а точнее трудное расставание страны со своим князебоярским прошлым. Империя это было прежде всего колоссальное территориальное расширение государства в силу мощной экспансии, опиравшейся на самодержавие. Но к тому времени, когда Пётр I открыл окно в Европу, и особенно ещё спустя 100 лет внутренние механизмы имперского могущества стали ослабевать. На Западе развивались рыночная экономика, конкуренция, торговля и промышленность, укреплялся капитализм, а со всем этим ценности свободы. Россия снова отставала. Но каждый раз, когда предпринимались попытки смены ордынско-самодержавных порядков, они сталкивались с сопротивлением и корыстных интересов, и воспитанного за 500 лет консерватизма надо и сегодня это иметь в виду. До встречи. |

|

#8

|

||||

|

||||

|

http://www.echo.msk.ru/blog/yasin/1227858-echo/

29 декабря 2013, 11:50 После понедельника остаётся только вторник, и я надеюсь, что за это время уже ничего приметного в нашей общественной жизни не случится. Да и оглядываясь назад, на завершающийся год я ничего особо приметного не вижу, кроме двух событий, во-первых, успеха Алексея Навального на выборах московского мэра, когда он показал, что демократы, если им не мешать, могут набирать много голосов; во-вторых, освобождение (на прошлой неделе) Михаила Ходорковского после 10-летнего заключения. Может быть, это мой специфический взгляд, и другие люди найдут иные акценты. Но мне кажется наиболее важной линия политических реформ, демократизации современной России. На этой линии указанные события образуют два ярких пятна. Обратимся на 20 лет назад: осенью 1993-го года президента Борис Ельцин распустил парламент, и 4 октября танки стреляли по Белому дому. Ещё 5 лет назад: I съезд народных депутатов подводит итоги демократических выборов. В России и в СССР начинается новая жизнь, воздух свободы перемешивается с назревающим экономическим кризисом, порождаемым крахом плановой экономики. После падения цен на нефть в 1986-ом году отсрочка для провозглашенного у нас социализма кончилась, с 1973-го года в мире уже начался отсчёт новой экономики с более дорогой нефтью и более инновационной, рассчитанной на производительность и экономию. В 1986-ом году спрос на топливо упал, чтобы повыситься уже только в 1999-ом году. 1991-ый год. У нас происходят решающие события: августовский путч, приход к власти демократических сил, распад СССР. Революция. С начала 1992-го года начинаются рыночные реформы. К концу года лидера реформ, Егора Гайдара отправляют в отставку, но основные реформы уже либо сделаны, либо запущены. Россия становится страной с рыночной экономикой. Её становление сопровождается трансформационным кризисом, в ходе которого Чубайс завершает массовую приватизацию и финансовую стабилизацию: в 1997-ом инфляция падает со 131% в 1995-ом году до 11% в 1997-ом году. Упомянутые события 1993-го года означали поражение демократии в борьбе со становлением рыночной экономики. Поражение – я не оговорился. Принятая в декабре 1993-его года Конституция, во многом прогрессивная, содержала в то же время статьи, открывавшие возможности чрезмерной концентрации власти в руках президента. В дальнейшем эти возможности использовались всё больше. У нас в конце 80-х – начале 90-х годов сложилась не полноценная демократия, а протодемократия, полупродукт, отражавший степень готовности страны к желаемым политическим переменам, слишком сложным, чтобы получиться сразу, как вышло с рыночной экономикой. Хотя и с ней вышло, конечно, не сразу. 1996-ый год. Выборы президента. Б.Н. Ельцин победил, хотя между его сторонниками образовались группы за выборы и за государственный переворот. За выборы выступали реформаторы и группа крупных бизнесменов, успевших воспользоваться первыми итогами рыночных реформ. Им было не до демократии. Недостаток демократии чреват усилением бюрократии. Вскоре между олигархами, как назвали группу крупного бизнеса и бюрократами, в том числе реформаторами в правительстве, разгорается конфликт. Поначалу он был незаметен для публики, но, потом, когда преемником Ельцина стал В.В. Путин, конфликт вышел наружу. Открыто он проявился в 2003-ем году, когда началось судебное преследование М. Ходорковского и П. Лебедева. Он вышел, на самом деле, раньше, когда объектом преследования стали В. Гусинский и Б. Березовский, но тогда ещё можно было думать, что борьба идёт за контроль над СМИ, а не бюрократии с бизнесом. Процесс над Ходорковским всё поставил на свои места. Проиграли не только олигархи, но и реформаторы. Победу одержала бюрократия, прежде всего силовая. В сущности, с прихода нового президента в 2000-ом году, а в полной мере – с 2003-2004 гг. начался второй этап в развитии страны после революции 1989-93 гг. Я бы сказал, его главной целью была поставлена политическая стабилизация, включавшая и удержание власти в руках команды, которая получила её в 2000-ом году. Я называю этот режим «дефектной демократией», используя термин, предложенный западными политологами. В данном случае дефектность означает не только фальсификацию выборов, но применение гаммы приёмов, позволяющих правящей партии удерживать власть. Режим, установившийся на втором этапе, контролировал развитие политических институтов примерно 11 лет. При этом многое говорило о возрождении методов, хорошо известных в России, особенно с советского периода, но также и с дореволюционных времен, включая даже период до отмены крепостного права. Можно понять, эти методы и приёмы были известны из прошлого и прежде всего приходили на память, когда властями ставились соответствующие задачи. Главным образом речь идёт о задачах, требовавших нарушения принципов верховенства права. В 2011-ом году на парламентских выборах произошел первый качественный перелом. Фальсификации, допущенные на выборах, вызвали массовое протестное движение. Это была первая точка на вновь открывающемся пути к демократизации. Победа на президентских выборах в марте 2012-го года дала В.Путину надежду вернуть общество в те рамки, в которое оно было втиснуто на втором этапе. Отсюда подходящая обстановка, подготовленная для проведения манифестации оппозиции 6 мая, которая позволила провести известные «болотные дела». Законы об «иностранных агентах», «Димы Яковлева» и др., спешно одобренные Федеральным Собранием и т.д. Но, на мой взгляд, эта кампания не принесла желанных результатов. Это показали суд над А. Навальным и манифестация перед Госдумой в июле 2013-го года. Теперь попытаемся уловить логику событий и роль в ней уходящего года. Выборы 2011-го года позволили предположить, что второй этап политического развития России после демократической революции заканчивается. Начинается третий этап, суть которого – постепенное развитие современной политической системы в направлении демократизации. Эти выборы – первая точка. Вторая и третьи точки приходятся на 2013 год. Это успех Навального на выборах московского мэра. И, наконец, третья точка – освобождение Ходорковского. Обе точки пройдены при противостоянии и всё же при содействии нынешней власти. Я ничего не хочу сказать, как говорили у меня на родине, в Одессе. Просто мы выходим в полуфинал. Кажется!? Желаю всем счастья в Новом году! |

|

#9

|

||||

|

||||

|

http://www.echo.msk.ru/blog/yasin/1232232-echo/

05 января 2014, 12:45 Первая передача в наступившем году обязывает быть доброжелательным и позитивным. Я постараюсь. Ожидания, что касаются экономики. Говорят, что в США уже подъем, ожидают рост на 3%. Возможно, это окончание мирового кризиса, который начался в 2008 году. Не стал бы ориентироваться на подобные прогнозы. Я думаю, что заряд неблагоприятных тенденций, связанный с подорожанием природных ресурсов еще в 1973 году (переход от индустриальной к экономике), а также с решением председателя ФРС Алана Гринспена 2001 года улучшить настроение в деловом мире и в Америке после нападения террористов на Всемирный торговый центр и оживить американскую экономику (снижение учетной ставки ФРС с 6 до 1%), еще не исчерпали свою силу. Но более или менее равновесное состояние, видимо, уже достигнуто. В России тоже. Прошлый год у нас кажется плохим, потому что наблюдалось значительное снижение темпов роста экономики. Но началось оно раньше, во второй половине 2012 года. А сейчас скорее дело подошло тоже к равновесию: стагнация с перспективой роста в нынешнем году на 1,5-2,0%. Мало, но дальнейшего падения ожидать не стоит. Нужен более интенсивный рост, но он, кажется, нам в этом году не светит. Но и спада не будет, рыночная экономика работает и минимальный уровень деловой активности обеспечит. Для роста же требуется заметное увеличение производительности, чтобы перекрыть снижение численности работников. Если даже производительность вырастет на 5%, как она росла до 2008 года, то все равно повышение объема ВВП не превысит 4%. Добиться же подъема производительности на 6% - это трудная задача, требующая серьезных реформ и улучшения настроения бизнеса и всего общества. Пока такое развитие событий не укладывается. Хотя, возможно, изменение в 2014 году политической ситуации в направлении, подсказываемом освобождением Ходорковского, создало бы задел на 2015 и последующие годы. Теперь о политике. И здесь заметных изменений я не ожидаю. Президент Путин обеспечил себе устойчивое положение, а его предпочтение консервативно-патриотическому направлению в политике не сулит сигналов о сдвигах, способных оживить деловую активность и общественную жизнь. Но выскажу пожелания. Хотелось бы, чтобы выросла активность либеральных и демократических сил. Оживление других направлений политической идеологии, левых или националистов всех мастей, чревато весьма негативными последствиями. Говоря о либералах и демократах, я, кончено, не имею в виду Жириновского, ибо его партия, заняв в своё время многообещающие понятия, сейчас окончательно определилась как сила националистическая. Но суть дела в том, что необходимые для успешного развития политические изменения в стране возможны только на путях демократии и либерализма. Причем, предпочтительно в умеренных формах. Я также всем нам желаю, чтобы политические силы этих направлений укреплялись и добивались единства действий, хотя бы по конкретным вопросам. На этом остановлюсь с твердым обещанием обсуждать отмеченные вопросы в течение всего 2014 года. |

|

#10

|

||||

|

||||

|

http://www.echo.msk.ru/blog/yasin/1236372-echo/

12 января 2014, 12:00 Впереди год, от которого многое зависит. В том числе от расстановки сил между либералами и государственниками. Я преднамеренно упрощаю и сокращаю список до предела. Позже расскажу об усложнениях. Сначала о либералах – сторонниках свободы. Я сам либерал. И воспринял смысл этого понятия из моих экономических занятий. В экономике либеральная концепция означает, что надо дать достаточную свободу рыночным силам, чтобы рынок создавал достаточные стимулы для насыщения спроса, повышая цены, и тем самым снижая эффект от роста предложения. Таким образом для каждого товара на рынке находится точка равновесия, баланс спроса и предложения. Дефицита не бывает. Кроме того, вам нужно, чтобы данный товар на рынок предлагало достаточное количество продавцов. Тогда между ними будет конкуренция, повышающая качество и разнообразие видов данного товара, а также снижающая цену. Цена будет снижаться, пока не будет достигнуто новое равновесие спроса и предложения. Это касается самых разных сторон рынка. Но рынок подвержен многочисленным недостаткам. Например, порождаемые им мотивации среди агентов вызывают массу злоупотреблений, мошенничества, случаи насилия. Рынок неизбежно порождает богатых и бедных, богатые хотят реализовать свои преимущества, бедные хотят защиты. На всё это обращают внимание государственники и требуют принятия мер, которые устранили бы эти недостатки или, по крайней мере, ввели бы их в какие-то рамки. И они тоже правы. Вопрос в мере. Дело в том, что если государство действует по каждому случаю негативных проявлений рыночных механизмов, тогда рыночные механизмы утрачивают свои позитивные свойства. Их заменяют бюрократические регуляторы или административные команды. Поток случаев, когда кажется необходимым государственное регулирование, быстро переполняет грань, когда рынок представляется худшим вариантом. Тогда бюрократия его разрушает, лишает свойств, которые, – что доказано в экономической науке, – оптимизируют удовлетворение потребностей и использование ресурсов. Во всяком случае, приближают экономику к состоянию оптимума. Поэтому, признавая доводы государственников, я остаюсь либералом, прежде всего в экономике, в указанном смысле. Но при этом глупо отрицать пользу от системы законов и объективных судебных решений, которые вводят рынки в определенные рамки. Они должны быть таковы, чтобы предприниматель знал, что может добиться прибыли, роста выпуска и своего признания только одним путём – повышением производительности. Если же наблюдаются случаи извлечения ренты, других доходов, носящих антиобщественный характер, значит, лучшие рамки для функционирования рыночных механизмов не найдены. Если они найдены, и только они ограничивают деятельность рыночных механизмов, то старые либералы говорят: государство выполняет роль «ночного сторожа», его экономические функции минимальны. Есть другое понимание либерализма, политическое. Его придерживаются американцы, например, Нобелевский лауреат Пол Кругман, которого регулярно перепечатывает «Независимая газета». Либерализм в американском понимании означает, с одной стороны, выполнение всех требований в отношении прав и свобод человека, независимо от того, как на это реагирует рынок как экономический институт. Во-вторых, американский либерализм исходит из того, что бедные должны получать поддержку государства, чтобы минимальные (?) требования потребления прав и услуг были удовлетворены. Тогда возникают другие проблемы: рынок успешно работает в том случае, когда у его агентов есть необходимые стимулы для работы, для образования, для охраны здоровья, причем за счёт собственных усилий. Иначе экономика начинает замирать. Поэтому чрезмерное предоставление бесплатных благ и услуг становится вредным. Такие мысли в США высказывают консерваторы, многие из них являются республиканцами. Тогда как либералами считают демократов. Но на мой, европейский, взгляд, именно позиция этих консерваторов является либеральной. Такого же мнения придерживается большинство европейских либералов: свобода важнее, чем справедливость, которую видят в высоких налогах и максимальных социальных выплатах. Надо, однако, иметь в виду, что в разных странах развитие государства и общественных институтов шло разными путями. Американские консерваторы вооружены своими традициями, которые изначально предполагали полную ответственность личности за свою жизнь, полное самообеспечение. А у нас в России преобладает иная традиция: самодержавие, высокая степень централизации, власть государства, подавляющая граждан, требующая превосходства его нужд над личными правами. А заодно и патернализм, забота о бедных и убогих. Различие позиций очевидно. Могу сказать, что российские либералы не могут согласиться с этой позицией. Им ближе взгляды американских консерваторов, которые близки и европейским либералам. Мои сегодняшние размышления могут показать абстрактными и мало злободневными. Но это не так. Они, возможно, такими кажутся в начале разговора. А я считаю важным начать такой разговор в новом, 2014-ом году. И мы увидим, они очень актуальны. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|